L'era del libero scambio

L’era del libero scambio

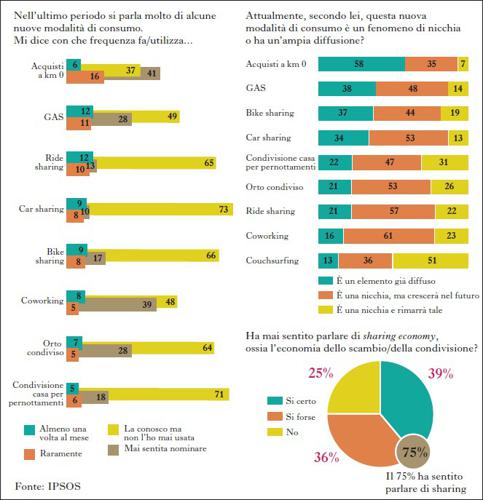

Anche in Italia l’economia della condivisione sta crescendo e si stanno sviluppando forme di consumo più consapevoli basate sullo scambio, il noleggio, il prestito: dalla casa all’auto, al posto di lavoro, ecco le forme di sharing che si sono imposte nel 2014. Spesso meritando le proteste di categorie di lavoratori, come i tassisti.

Economia della collaborazione, della condivisione, economia del noi. O, in inglese, sharing economy, collaborative consumption, peer economy. Tanti nomi per indicare, più o meno, sempre la stessa cosa: una nuova economia che attraverso lo scambio, la condivisione, il noleggio, il prestito propone forme di consumo più consapevoli, basate sul riuso piuttosto che sull’acquisto e sull’accesso al bene piuttosto che sulla proprietà. Complice la crisi e l’affermarsi delle tecnologie digitali, infatti, sono sempre di più le piattaforme digitali che, sull’esempio di Airbnb – la supervalutata multinazionale statunitense che attraverso il suo sito promuove l’affitto di alloggi fra privati per brevi periodi –, mettono direttamente in contatto persone che offrono e che cercano beni, spazi, competenze e denaro, promuovendo modelli di consumo e stili di vita più consapevoli.

Banche e istituzioni non prestano più denaro? C’è il crowdfunding (prestiti finanziati dal basso).

Muoversi in macchina è costoso e fa male all’ambiente? Si provi il ride sharing (condivisione di posto auto) o il car sharing (condivisione autovettura). Il lavoro non c’è? Lo si inventi su TaskRabbit (piattaforma che mette in contatto persone che possono fare piccoli lavoretti in cambio di un compenso) o nei nuovi luoghi di lavoro condivisi (coworking o fablab).

L’economia della condivisione è iniziata a crescere negli Stati Uniti tra il 2008 e il 2010, e, secondo Rachel Botsman, la prima a descrivere il fenomeno nel suo libro What’s mine is yours, vale 26 miliardi di dollari nel mondo, mentre nel Regno Unito uno studio locale ha stimato un valore pari al 13% del PIL nazionale che crescerà al 15% entro 5 anni. In Italia, invece, si parla di economia della condivisione dall’inizio del 2013 e, secondo il portale collaboriamo.org, oggi le piattaforme che offrono servizi collaborativi sono più di 100 con un 13% di persone che hanno già iniziato a utilizzarle (Duepuntozero Doxa).

Al di là dei numeri che aiutano certo a dimensionare il fenomeno ma non sono esaustivi, quello che si sta affermando è un nuovo modello di servizio che, mettendo in contatto direttamente le persone, disintermedia le strutture tradizionali, producendo benefici economici (perché prestando il proprio bene si guadagna o si risparmia), ambientali e sociali (perché condividendo si aprono nuove occasioni di socialità), con una ricaduta diretta sugli individui ma anche sulle comunità. Sempre più amministrazioni, infatti, stanno pensando a come integrare i servizi collaborativi all’interno delle proprie politiche pubbliche. Negli USA, per esempio, 15 sindaci delle più importanti città statunitensi hanno firmato un documento che prevede che i primi cittadini si impegnino a rendere i loro comuni più ‘collaborativi’. Seoul ha lanciato un programma con cui intende diventare la prima città condivisa al mondo promuovendo le imprese della sharing economy, l’incubazione di circa 20 nuove start up, la riqualificazione di alcuni spazi e così via. In Italia non esiste un intervento programmatico ma molti enti pubblici locali stanno sperimentando alcuni servizi: Milano è la città europea con il maggior numero di servizi di car sharing, diverse amministrazioni stanno aprendo spazi di coworking o sperimentando il crowdfunding per promuovere progetti, Udine ha lanciato una piattaforma per permettere ai cittadini di segnalare disservizi e disagi e l’ANCI Toscana ha proposto un servizio di auto condiviso (carpooling) per aiutare i pendolari a muoversi all’interno della regione. I vantaggi per le amministrazioni sono evidenti: più coesione sociale, più senso civico, salvaguardia dell’ambiente, ridistribuzione della ricchezza, nuovi servizi e nuovi posti di lavoro. Di fronte a tali benefici emergono, però, i lati oscuri. Gran parte dei servizi collaborativi, infatti, agisce in una zona grigia sia dal punto di vista normativo sia fiscale. In alcuni casi le piattaforme si rifanno a norme vecchie e generiche, in altri, addirittura, vanno contro norme esistenti. Così, per tutto il 2014 si è assistito in diverse parti del mondo alle proteste dei tassisti che accusano i diversi servizi di favorire la concorrenza sleale e l’abusivismo, e anche le lobby del mercato turistico si mostrano preoccupati per la crescita di Airbnb. Le amministrazioni locali hanno affrontato il tema in diversi modi. Talvolta si è intervenuti perseguitando alcuni servizi (famoso è il caso della procura di New York che per quasi un anno ha chiesto a Airbnb di fornire i nominativi dei propri utenti al fine di controllare la loro posizione legale), altre volte, dopo una iniziale avversione, si è cercata una soluzione. L’amministrazione di Amsterdam, per esempio, ha approvato un nuovo regolamento che concede ai suoi residenti di affittare le loro stanze, fino a 2 mesi l’anno e solo in casa di residenza, regolarizzando così in modo definitivo gli affitti a breve termine. Un’altra possibile soluzione al conflitto è stata proposta da un’azienda stessa: a Londra è stata lanciata UberTaxi, un’applicazione sviluppata dalla compagnia californiana Uber che permette ai clienti di chiamare il taxi con lo stesso sistema con cui si chiama un privato. Entrambe le soluzioni, in maniera differente, lasciano intravedere diversi modi per mediare il conflitto e invitano a riflettere sulla non reversibilità del cambiamento.