L'Europa da ripensare, tra crisi greca e rischio 'Brexit'

Confederazione, sistema di governance multilivello, stato regolatore, formazione politica neomedievale. Queste sono solo alcune delle numerose definizioni proposte nel corso degli anni per identificare l’Unione Europea e il processo politico da cui essa scaturisce. In questa varietà di approcci, gli osservatori, ma soprattutto gli attori operanti all’interno del sistema politico dell’Unione, hanno aderito ad almeno due diverse narrative riguardanti il processo d’integrazione. Da una parte, esso è stato inteso come una profonda ridefinizione dei rapporti fra i paesi membri, soggetti imprescindibili dei processi costituenti e decisionali dell’Unione Europea. In questo senso, l’Eu può essere vista come una comunità di paesi liberal-democratici che agiscono collettivamente attraverso un sistema decisionale istituzionalizzato. Dall’altra, il processo d’integrazione consisterebbe invece nel trasferimento (non lineare) di autorità a un ente sovranazionale, ovvero nella genesi di una nuova formazione politica/sistema di governo, dotata di una propria architettura ‘costituzionale’, peculiari modalità e strumenti di produzione di politiche pubbliche e forme di legittimazione sui generis. Il rapporto fra questi due modi d’intendere l’integrazione europea è tutt’altro che irrilevante per comprendere le notevoli difficoltà che l’Eu affronta per bilanciare le forze disgregatrici che operano oggi al suo interno.

Secondo un altro motivo ricorrente in molte interpretazioni del processo d’integrazione, l’evoluzione politico-istituzionale dell’Unione sarebbe sostenuta soprattutto dai grandi ‘slanci’ con cui istituzioni e stati membri hanno reagito alle condizioni eccezionalmente critiche che di volta in volta hanno messo a rischio il progresso dell’integrazione europea. L’interrogativo, dunque, è se possano essere realisticamente considerate come i prodromi di un nuovo, sofferto rilancio anche circostanze cruciali come quelle che l’Europa affronta oggi: la persistente drammaticità delle condizioni economiche e sociali della Grecia, l’incerta revisione dei termini dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione, gli effetti della più grave emergenza umanitaria che l’Europa abbia mai dovuto affrontare negli ultimi decenni, il deterioramento dei rapporti con la Russia, la minaccia del terrorismo. Queste crisi non rappresentano soltanto un rischio per lo specifico ambito politico in cui ciascuna di esse si sviluppa ma, come vedremo, minano le categorie fondamentali su cui si fonda il processo d’integrazione, sia a livello intergovernativo che sovranazionale, prolungando e peggiorando così la ‘crisi esistenziale’ in cui l’Eu versa dall’inizio della recessione economica e delle sue conseguenze sulle politiche di bilancio europee e sull’Eurozona.

Il rischio ‘Grexit’ e le sue ricadute

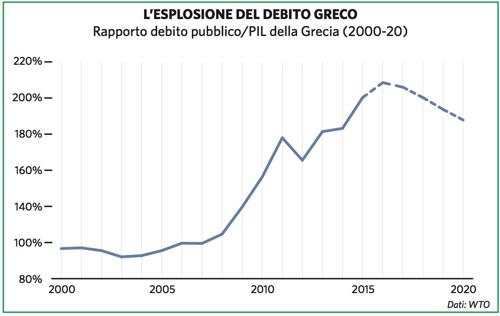

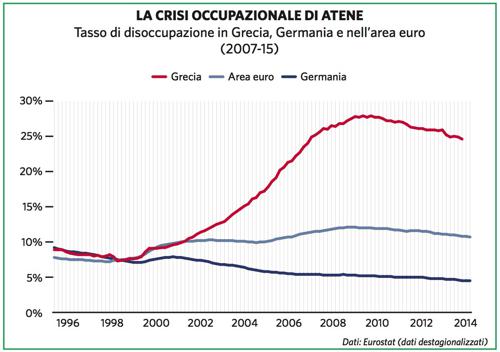

La prima di queste crisi è senza dubbio quella che investe la Grecia: per l’Europa il 2015 si è aperto infatti con i riflettori decisamente puntati verso Atene. Sebbene le difficoltà economiche del paese abbiano origini lontane – basti ricordare quanto rivelato dal primo ministro George Papandreou in merito alla falsificazione dei bilanci per consentirne l’ammissione nella zona euro – gli sviluppi più recenti di questa vicenda debbono essere inquadrati nell’ambito della crisi europea del debito iniziata nel 2009. È nel clima di incertezza finanziaria che caratterizza quella fase, infatti, che la e la sfiducia dei mercati riguardo alle capacità di Atene di farvi fronte portano il paese a un passo dal default, inducendo il governo all’adozione di due successivi piani di salvataggio proposti dalla cosiddetta troika (Imf, Ecb, Commissione europea). I prestiti, rispettivamente da 110 (2010) e 130 (2011) miliardi di euro, sono però subordinati all’adozione di severe misure di austerità, le cui a livello sociale non tardano a farsi sentire, fino a raggiungere nel 2014 livelli allarmanti. L’ampia vittoria del partito Syriza alle elezioni del 25 gennaio 2015 viene interpretata dal suo leader, e nuovo premier, Alexis Tsipras come un chiaro mandato a rinegoziare i termini degli accordi con le istituzioni europee. Il braccio di ferro che ne è seguito – che passa anche attraverso un referendum, nuove elezioni e il rischio concreto di uscita della Grecia dall’area euro – se letto in chiave europea, mette in evidenza almeno tre nodi problematici relativi al processo d’integrazione: il tema dell’integrazione asimmetrica, quello della governance e quello del deficit democratico.

Il primo aspetto, quello dell’integrazione asimmetrica, può essere interpretato alla luce della tensione, che da tempo esiste nel progetto europeo, tra le spinte verso l’unità e quelle verso la diversità. La prospettiva di uscita della Grecia dalla zona euro, infatti, ha contribuito a rafforzare l’idea di un’Europa ‘a più velocità’ (o ‘a geometria variabile’), a scapito della prospettiva unitaria di stampo federalista. Da tempo nel dibattito scientifico e in quello pubblico una qualche forma d’integrazione differenziata è presentata come una soluzione ragionevole ai problemi dell’attuale sistema decisionale europeo nella gestione delle divergenze che inevitabilmente sorgono fra i 28 paesi membri (peraltro lo stesso presidente della Commissione Juncker ha recentemente affermato che una tale differenziazione sarà inevitabile in prospettiva di ulteriori allargamenti che potranno portare il numero dei membri a 33-35). D’altra parte, garantire l’efficienza e la legittimità del processo decisionale in una struttura del genere potrebbe rivelarsi ancor più problematico di quanto non sia oggi, data la necessaria diversificazione del sistema di governance in corrispondenza di ciascuna area politica, caratterizzata da una specifica combinazione di membership e ripartizione verticale delle competenze. Le modalità possibili di una tale riforma tengono conto della scarsa inclinazione da parte di governi e istituzioni a impegnarsi, almeno nel prossimo futuro, in un processo di revisione formale dei trattati, e vanno dalla possibilità di selezionare a piacere le politiche nelle quali procedere con il processo d’integrazione, alla creazione di trattati ‘flessibili’ che favoriscano opt-out mirati, alla elaborazioni di accordi inter-istituzionali e strumenti di diritto internazionale compatibili con quello dell’Unione per l’armonizzazione delle politiche di bilancio e fiscali dei paesi dotati di strutture economiche più omogenee.

Attraverso la presa d’atto di una effettiva possibilità di uscita dall’euro, la crisi greca ha quindi assestato un colpo – forse definitivo – all’idea di un’«Unione sempre più stretta», in cui tutti gli stati membri convergono teleologicamente verso una condivisione sempre più ampia e profonda delle loro politiche, a favore di un’unione à la carte, nella quale l’adesione discrezionale ad alcune politiche europee non si configura più come la scelta tattica di un autonomo percorso d’integrazione da parte di alcuni membri, ma piuttosto come caratteristica distintiva e permanente del sistema politico dell’Unione.

Strettamente incrociato a questo tema è anche il nodo della governance, che rimanda alla dialettica tra le due anime del sistema politico europeo: sovranazionale e intergovernativa. Negli ultimi anni, la necessità di rispondere rapidamente alla crisi economica, in assenza della volontà politica di revisione dei trattati esistenti, ha di fatto portato non solo all’adozione di nuove politiche – generalmente improntate ai principi di austerity – ma anche all’emergere di una nuova e diversa architettura di governance economica europea. La combinazione del contesto economico globale, delle asimmetrie del sistema di governance dell’unione economica, e degli orientamenti delle forze di governo nazionali ha fatto sì che s’invertisse il rapporto fra il cosiddetto ‘metodo comunitario’ – caratterizzato dall’aumento delle competenze delle istituzioni sovranazionali dell’Unione (Commissione, parlamento, Corte di giustizia) – e quello intergovernativo, centrato sul Consiglio europeo e l’Eurogruppo, per poi evolvere verso soluzioni istituzionali e pratiche extra-trattato (Meccanismo europeo di salvataggio, ‘Fiscal compact’, ‘Single resolution fund’). Sebbene anche la crisi greca sia stata spesso interpretata in chiave intergovernativa, e raffigurata come uno scontro bilaterale tra la Germania (fautrice dell’austerity e del rigore) e la Grecia (che chiedeva flessibilità e crescita), il ruolo di primo piano giocato anche in questo frangente dalla Ecb rimanda a una dinamica forse più complessa e che mette in evidenza i limiti (too little too late) dell’azione più o meno coordinata dei governi.

La crisi greca, infine, è stata da molti interpretata come una chiara manifestazione del deficit democratico che strutturalmente affligge l’Unione – ovvero la mancata corrispondenza del sistema politico dell’Eu ai classici requisiti di democraticità che i propri membri sono obbligati a rispettare. Al di là del nodo teorico – ossia sulla base di quali standard democratici dovrebbe essere valutata un’entità politica non statuale – il problema si è concretamente manifestato come uno scontro frontale tra due diversi livelli e meccanismi di legittimazione: da un lato il premier greco, forte del mandato elettorale ricevuto dal proprio popolo, ulteriormente ribadito e consolidato tramite il ricorso a uno specifico referendum (peraltro anch’esso criticato per tempistiche e formulazione); dall’altro i partner europei, garanti del ‘bene pubblico’ costituito dall’euro e determinati ad adottare (e se necessario imporre) le misure necessarie a mantenerne la stabilità. A tale tensione si è poi sommata quella relativa alla legittimità delle decisioni assunte sul piano intergovernativo: con il protrarsi della crisi è infatti divenuto evidente il ruolo decisivo e imprescindibile della Germania, la cui posizione si è fatta sempre più netta e intransigente (non ultimo per ragioni politiche interne alla Cdu), finendo per condizionare l’intero eurogruppo. Un ruolo di primus inter pares, insomma, che mal si concilierebbe con i principi del metodo democratico. Ma tali dilemmi, come vedremo, non sono confinati al solo caso greco.

L’opt-out definitivo del Regno Unito e la possibile disintegrazione multi-livello dell’Unione

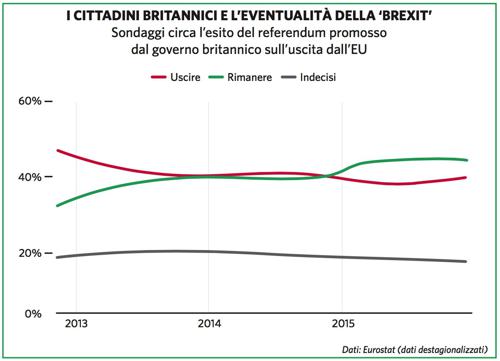

Il referendum con cui i cittadini britannici saranno chiamati a esprimere la propria volontà di continuare o meno a essere membri dell’Unione Europea è inteso da molti come un fatto politico eminentemente ‘locale’: quali che siano le sue ripercussioni a scala europea o globale, il voto è (deve essere) espressione degli interessi e aspirazioni specifici del popolo britannico. Presupposto di questa interpretazione è che, al di là dei vantaggi reciproci e dei valori condivisi a livello inter-nazionale, l’unico soggetto che può manifestare una volontà democratica ‘originaria’ e dare legittimità a un sistema politico rimane la comunità nazionale. D’altro canto, sono proprio alcune caratteristiche della prossima consultazione referendaria che paradossalmente evidenziano il notevole livello d’integrazione del sistema politico britannico in quello dell’Unione.

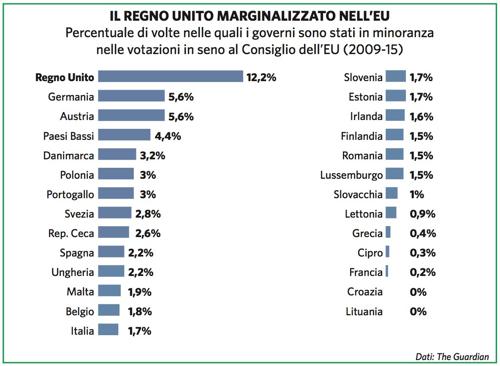

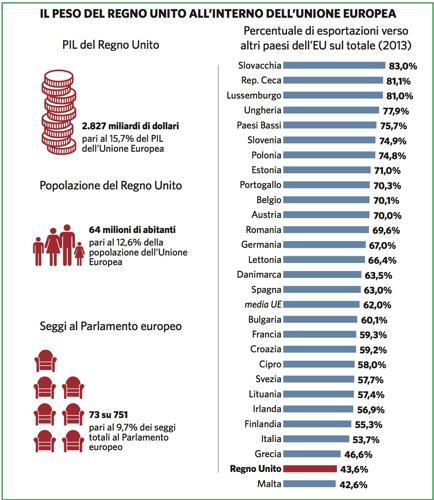

Innanzitutto, fra le ragioni dei promotori dell’uscita dall’Unione vi è la da parte dei paesi dell’Eurozona, destinati a mettere sistematicamente in minoranza i paesi che non partecipano all’Unione economica e monetaria. In realtà, studi indipendenti mostrano che nella maggior parte dei casi le politiche e le norme effettivamente prodotte dall’Eu soddisfano in larga misura le preferenze del governo britannico – così come ribadito in 32 rapporti ufficiali commissionati fra il 2012 e il 2014 dal governo britannico sugli effettivi benefici della membership europea. La presunta marginalizzazione dovrebbe manifestarsi in maniera più evidente negli orientamenti di voto del Consiglio, l’istituzione che, con configurazioni variabili a seconda della materia in questione, è composta dai ministri dei paesi membri e che funge da ‘camera alta’ nel sistema legislativo bicamerale dell’Eu (poiché il parlamento europeo rappresenta i cittadini europei è riscontrabile una polarizzazione delle posizioni dei membri lungo un asse transnazionale destra-sinistra). In effetti, dall’osservazione delle votazioni emerge che, soprattutto negli ultimi anni, il governo britannico ha espresso più spesso dei suoi omologhi posizioni contrarie a quelle della maggioranza. Tuttavia, gli stessi dati mostrano che la Germania si è trovata nella medesima condizione con frequenza paragonabile (anche se quasi sempre su fronti opposti rispetto alla Gran Bretagna), smentendo una contrapposizione sistematica fra i paesi membri dell’Eurozona e gli altri negli orientamenti di voto della camera intergovernativa, come si può evincere dal mancato allineamento su molti temi delle posizioni del governo britannico con quelle danesi o svedesi. Inoltre, se si tiene conto che nella maggior parte dei casi il Consiglio raggiunge posizioni consensuali senza procedere a votazioni formali, il risulta far parte della ‘maggioranza vincente’ in più dell’87% dei casi. Nonostante la tendenza dei rappresentanti britannici a enfatizzare le divergenze fra le posizioni comunitarie e le proprie, di fatto l’agenda della Commissione europea in una politica centrale quale quella del mercato unico e di competitività dell’economia europea coincide con quella di Londra, dando peraltro luogo a non poche lamentele da parte francese.

Nonostante ciò, il senso di ‘insofferenza’ nei confronti dell’Unione Europea è diffuso in ampi settori della società britannica, e si manifesta non solo nella richiesta del governo di rinegoziare i termini della partecipazione del paese all’Eu ma anche nell’aperta ostilità, fra gli altri, di una parte rilevante dei Tories (spesso insoddisfatti della strategia ‘minimalista’ di David Cameron) e dello United Kingdom Independence Party. D’altra parte, anche il non scontato sostegno del Labour di Jeremy Corbin alla permanenza nell’Eu dovrà superare non solo la differenza di opinioni da sempre presenti nel partito e nei sindacati su questo tema, ma anche trovare un modo per conciliare la campagna per il sì con l’eventuale critica ai risultati del negoziato condotto dal governo.

Alla luce di quanto detto, l’avversione per il processo d’integrazione sembrerebbe riconducibile soprattutto alla scarsa informazione dell’opinione pubblica (peraltro certificata dalle rilevazioni statistiche dell’Eurobarometro) e alle strategie di élite politiche interessate a sfruttare questi sentimenti. L’eventuale ‘’ può dunque essere intesa anche come un effetto degli enormi limiti dell’attuale spazio pubblico europeo, che impediscono lo sviluppo di un dibattito informato e l’esercizio ‘attivo’ dei diritti di cittadinanza europea. Ciò che rende particolarmente grave questa manifestazione del famigerato deficit democratico è il suo collegamento con la crisi esistenziale in cui versa l’Eu. Come la crisi dell’Eurozona, la reticenza di Londra a realizzare «un’Unione sempre più stretta» (non a caso l’esclusione di questa frase dal preambolo del trattato è uno degli obiettivi del negoziato di Cameron) scuote il modello intergovernativo che aveva sostituito quello comunitario come modalità ‘normale’ d’integrazione a seguito del blocco del processo costituzionale europeo nel 2004.

La campagna del governo a favore della permanenza nell’Unione si baserà sulla rivendicazione delle condizioni favorevoli ottenute dal governo nei negoziati con i partner europei. Il problema è che, con le misure a favore della competitività già parte del programma della Commissione, sono pochi i risultati verosimilmente ottenibili che potranno davvero influenzare gli orientamenti di un elettorato già molto polarizzato. Fra gli obiettivi plausibili di Cameron vi sono due questioni potenzialmente decisive per il destino dell’Unione: la riduzione dei benefit ai circa 3 milioni di immigrati provenienti da paesi dell’Eu e l’ottenimento di salvaguardie formali rispetto al rischio di marginalizzazione da parte dei paesi dell’Eurozona. Se la prima questione può ulteriormente indebolire i principi di libera circolazione su cui si è fondata l’integrazione europea – alimentando i sentimenti di chiusura di una popolazione che spesso percepisce una presenza ‘eccessiva’ di stranieri senza distinguere fra comunitari e non – la seconda potrebbe costituire il primo passo verso la creazione di un’Unione a due velocità. Non è possibile prevedere se il costo di una tale riforma graverebbe più sui soli paesi di seconda fascia – in termini ad esempio di possibile irrilevanza internazionale – o sull’Unione nel suo complesso – il cui profilo internazionale in materia di politica estera e di sicurezza potrebbe indebolirsi se non continuasse a garantire il proprio apporto in quest’area ma intendesse limitare ulteriormente la propria partecipazione alle sole politiche del mercato unico. Ciò che appare chiaro è che, a fronte delle difficoltà del vecchio sistema comunitario incentrato sul ruolo della Commissione e sul trasferimento delle competenze a livello sovranazionale, il modello intergovernativo applicato dal governo britannico (ma non solo) non garantisce con certezza vantaggi né all’Unione – si veda la gestione della crisi dei debiti sovrani o della guerra in Libia – né allo stesso Regno Unito – basti pensare alle ripercussioni sulle ‘relazioni speciali’ minacciate dagli Stati Uniti in caso di esito negativo del referendum o alle perdite economiche stimate dalle grandi imprese e dagli operatori nel settore finanziario britannico (le cui argomentazioni, tuttavia, difficilmente riusciranno a far leva su una popolazione che nutre ancora grande ostilità nei confronti dei fat cats). Inoltre, l’eventuale discrepanza fra i risultati del referendum in Inghilterra e in Scozia porterebbe molto probabilmente alla riattivazione della questione indipendentista scozzese, come lasciano pensare le posizioni assunte dal potente Partito nazionale scozzese – uno degli esempi di maggior successo della trasformazione della rappresentanza politica in Europa, aspetto centrale delle altre crisi attraversate dall’Unione.

Migrazioni: emergenza umanitaria e fragilità dei sistemi socio-economici europei

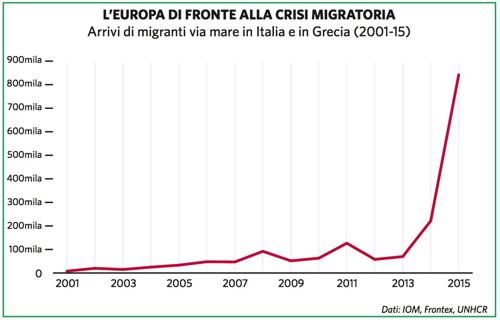

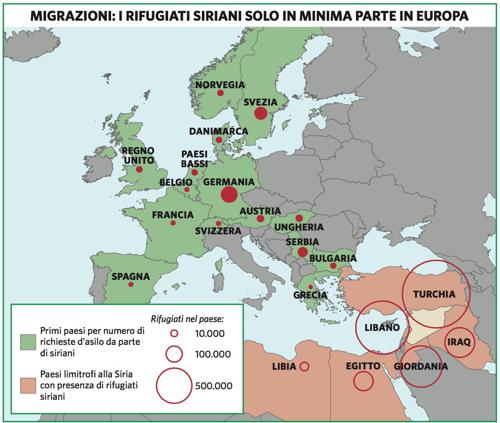

Nel 2015 la sui confini esterni dell’Unione ha raggiunto livelli mai registrati in precedenza: secondo l’Organizzazione mondiale dei migranti, da gennaio il numero dei migranti – rifugiati inclusi – in arrivo in Europa è ammontato a più di 907.000 unità, 868.000 dei quali giunti via mare, con un numero accertato di vittime di naufragi pari a più di 3700. L’aspetto più caratteristico della crisi è l’altissima percentuale di richiedenti asilo (più di 700.000 secondo Eurostat) provenienti soprattutto dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea e dal Kosovo (a dimostrazione della importante componente ‘strutturale’ di questi flussi, solo in parte legata alla presenza di fasi acute di conflitto come nel caso della guerra civile in Siria). Se nel 2014 l’agenzia europea per l’immigrazione Frontex aveva rilevato 280.000 attraversamenti dei confini dell’Eu prevalentemente lungo la rotta mediterranea centrale verso le coste italiane, quest’anno i flussi si sono concentrati su quella mediterranea orientale e balcanica, con oltre 710.000 ingressi registrati e un aumento notevole degli attraversamenti illegali, soprattutto lungo il confine con la Turchia (circa 70.000), anche se rimane altissimo anche il numero d’ingressi irregolari di coloro che provengono dalla coste libiche (circa 60.000). D’altro canto, se comparata all’altissima concentrazione di in Turchia, Giordania e Libano (che, secondo le stime, accolgono più del 90% dei 4.200.000 siriani in fuga dal proprio paese), la situazione europea sembrerebbe solo relativamente critica. Le possibilità di azioni comuni in Siria o in altri teatri regionali volte a modificare le condizioni all’origine di questi flussi risentono non solo dell’usuale mancanza di coesione fra le visioni, gli interessi e le strategie dei paesi membri, ma della particolare complessità del quadro strategico. Peraltro, il nesso individuato da alcuni governi nazionali fra i recenti attentati di Parigi e la crisi dei rifugiati non rende più probabile un intervento comune, ma anzi aumenta la distanza fra le opinioni dei governi nazionali. In realtà, anche in questo caso, il rischio legato a questa emergenza non riguarda solo gli aspetti contingenti – l’emergenza umanitaria e il costo finanziario della sua gestione da parte dell’Eu, che secondo la Commissione richiederà una spesa di 1,7 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto dal budget comunitario – ma anche elementi strutturali dai quali dipende il funzionamento generale dell’Unione Europea.

Innanzitutto, la sospensione del trattato di Schengen da parte di alcuni paesi membri non solo limita la possibilità di muoversi all’interno dell’Unione, ma lede uno dei traguardi più significativi dell’integrazione da un punto di vista simbolico e una delle manifestazioni più concrete della cittadinanza europea. Inoltre, il dibattito sulla presenza d’immigrati nella società britannica e il peso che la questione è destinata ad avere nella campagna referendaria sulla membership europea evidenziano un nesso tutt’altro che astratto fra la crisi in atto e l’effetto inibitorio che l’istituto referendario sembra produrre sul processo d’integrazione. Oggi, piuttosto che ridurre il deficit democratico, l’esercizio di democrazia diretta dà voce a una sfiducia diffusa nelle forme di rappresentanza e nei partiti tradizionali, e diventa strumento privilegiato di partiti populisti e/o nazionalisti – inducendo spesso anche le formazioni politiche convenzionali a modificare le proprie posizioni per intercettare il consenso di questa parte di opinione pubblica. Poiché le piattaforme politiche populiste s’imperniano sull’opposizione alle élite tout court, l’Unione Europea appare il bersaglio polemico perfetto, rappresentabile (peraltro non sempre in maniera irragionevole) ora come un ottuso e inefficiente mostro tecnocratico, ora come espressione degli interessi di élite finanziarie transnazionali, ora come strumento di prevaricazione politica e morale nelle mani di aspiranti stati egemoni (proprio di ‘egemonia morale’ ha parlato il primo ministro ungherese Orbán, riferendosi alla decisione unilaterale tedesca di sospendere i termini degli accordi di Dublino che impongono ai richiedenti asilo di attendere l’evasione delle proprie richieste nel paese d’ingresso nell’Eu).

Gli effetti della crisi migratoria non sono peraltro limitati alla strategia comunicativa ed elettorale di determinati imprenditori politici, ma amplificano la portata di trasformazioni profonde dei processi economici e politici europei. L’ondata migratoria, infatti, innesca nei cittadini europei il timore (per molti aspetti ragionevole se non legittimo) che i loro già traballanti sistemi di sicurezza sociale non siano in grado di resistere alla pressione ‘indebita’ generata da individui estranei alle comunità politiche nazionali. Questo fenomeno è certamente alimentato dalle retoriche identitarie utilizzate da alcuni movimenti politici, tese a marcare l’incommensurabilità fra la solidarietà internazionale e cosmopolitica e i doveri di tutela del benessere e dell’integrità del gruppo nazionale o locale. L’origine profonda di queste paure, tuttavia, è da ricercare in un processo di de-industrializzazione in atto in Europa e nell’Occidente, che crea equilibri precari fra settori ‘produttivi’ della società, relativamente ristretti, e porzioni sempre più ampie della popolazione dipendenti dal sostegno pubblico di attività altrimenti anti-economiche, o affette da disoccupazione di lungo periodo. L’interruzione del circolo virtuoso fra politiche sociali generose e legittimate da un ampio consenso popolare e sistemi produttivi in grado di incentivare un’incruenta allocazione di lavoratori e risorse nei settori più remunerativi si traduce nell’indebolimento del cosiddetto modello sociale europeo, ovvero di un altro elemento fondamentale dell’identità politica europea. L’incapacità di (ri)produrre un sistema capitalistico ispirato a principi di liberalismo economico, ma strutturalmente condizionato al perseguimento di alcune finalità sociali fondamentali, non solo frustra gli intenti progressivi delle agende dell’Eu (come lo sviluppo di un’autentica e competitiva ‘società della conoscenza’), ma indebolisce anche la capacità attrattiva ed esemplare che ha caratterizzato l’azione esterna dell’Unione. Ormai non più gestibili attraverso le politiche del lavoro nazionali, gli attuali flussi migratori mostrano i limiti della capacità regolativa dell’Eu dei mercati globali (nonostante i successi ottenuti in altri ambiti della governance economica mondiale), e producono invece tensioni fra i paesi da cui origina la domanda di accesso a condizioni di vita migliori (in termini di tutela dei diritti fondamentali o di benessere economico) e quelli popolati da elettorati sempre più dipendenti dal sostegno del settore pubblico, che invocano la protezione delle loro welfare societies dalla pressione della competizione internazionale. Se e quanto tali tensioni potranno degenerare in vere e proprie fratture del sistema internazionale dipenderà sia dalla capacità di riforma dei sistemi di produzione europei, sia dalla prestazione dell’Unione negli ambiti più delicati della politica internazionale.

L’Eu nel mondo: la politica estera e di vicinato

Le crisi, in verità, non sono mancate nemmeno nel campo della politica estera dell’Unione, una dimensione che negli ultimi anni ha visto forse più difficoltà che successi, ed in particolare in quegli ambiti – come le politiche di vicinato – che esprimono in modo distintivo il carattere ‘civile’ dell’azione internazionale dell’Eu e la sua capacità d’attrazione.

La politica estera dell’Unione rimane infatti il prodotto di due diverse anime e dei relativi meccanismi istituzionali. Da un lato vi è la Pesc (Politica estera e di sicurezza comune), ambito in cui vige il metodo intergovernativo incentrato sul Consiglio dei ministri e sulle decisioni all’unanimità – che si traducono in un diritto di veto da parte di ciascuno stato membro; dall’altro lato vi sono le politiche esterne dell’Eu (commercio internazionale, accordi di cooperazione e associazione, aiuti allo sviluppo ecc), basate sul mercato unico e caratterizzate dal metodo comunitario, ossia da un meccanismo istituzionale imperniato sulla Commissione europea, in collaborazione con parlamento europeo e Consiglio, per le cui votazioni è sufficiente una maggioranza qualificata. Se la prima dimensione riflette una concezione ‘tradizionale’ delle relazioni internazionali, centrata sugli stati, e su una sicurezza intesa in senso diplomatico e militare, la seconda identifica una politica estera atipica, di tipo ‘strutturale’, volta a influenzare nel lungo periodo le strutture politiche, sociali e economiche a diversi livelli (statuale, regionale, globale). A ulteriore complicazione occorre poi considerare che la politica estera dell’Eu, tanto nella sua componente intergovernativa quanto in quella comunitaria, convive accanto alle politiche estere dei singoli stati membri, dando quindi luogo a un complesso sistema di politica estera multidimensionale e multilivello.

Anche restringendo lo sguardo al solo 2015, le difficoltà e le crisi che hanno investito la politica estera dell’Eu appaiono numerose e assai rilevanti: dall’impasse della crisi ucraina (dove il conflitto strisciante nella regione del Donbass ha già causato oltre 8000 vittime)al deterioramento della situazione in Libia, al protrarsi della guerra civile in Siria, con le sue ricadute sulla crisi dei migranti e sui rapporti con la Turchia, fino all’espansione dell’Is in Siria e in Iraq – cui si lega il ritorno della minaccia terroristica sul suolo europeo. Tuttavia, mentre la crisi economica ha provocato delle risposte che complessivamente hanno portato a un’evoluzione della governance economica dell’Eu, nel campo della politica estera le crisi non sembrano aver prodotto risultati tangibili, né in termini di avanzamenti istituzionali, né a livello di cooperazione e convergenza effettiva tra gli stati membri, né tantomeno in termini di maggiore impatto dell’azione europea.

Per alcuni versi, tali crisi possono anzi essere (almeno in parte) imputate ai limiti della dimensione comunitaria della politica estera europea, e più precisamente sembrano risiedere nell’incapacità dell’Eu di elaborare, per l’area geopolitica che la circonda, una politica all’altezza delle sfide che questa pone. Dopo il grande successo della politica di allargamento, che ha portato – tramite una ‘duplice transizione’ (alla democrazia e al mercato) e l’ingresso a pieno titolo nell’Eu dei paesi dell’Europa Centro Orientale (Peco) – a una riconfigurazione dello spazio politico paneuropeo, l’Unione si è infatti dovuta nuovamente confrontare con ciò che avveniva al di là dei suoi confini. La politica europea di vicinato, elaborata nel 2003, si rivolgeva perciò ai nuovi stati confinanti con l’Eu sul versante orientale (Ucraina, Bielorussia, Moldavia) e del Caucaso (Armenia, Azerbaigian e Georgia), così come ai dieci partner mediterranei già coinvolti nel Partenariato euro-mediterraneo (dal Marocco alla Siria). Se gli obiettivi – liberalizzazione economica, democratizzazione, sicurezza – e gli strumenti – il meccanismo di condizionalità – coincidevano con quelli dell’allargamento, i diversi incentivi (l’assenza della piena membership) e il diverso contesto geopolitico, uniti all’, hanno contribuito a limitarne decisamente l’efficacia. A sud, l’obiettivo europeo di una transizione progressiva, incruenta e controllata dei regimi mediorientali si è scontrato con la turbolenta realtà delle ‘Primavere arabe’ e dei loro alterni esiti. A est, l’iniziativa dell’Eu è entrata in competizione – se non in rotta di collisione – con il progetto geopolitico alternativo perseguito da una Russia tornata ad essere assertiva nel proprio ‘estero vicino’, e non solo.

Ai limiti di queste politiche, e alle crisi che in queste aree si sono sviluppate, l’Eu ha cercato di rispondere tramite gli altri strumenti di cui dispone, facendo quindi ricorso alla dimensione intergovernativa della propria politica estera. Tanto nel caso della Libia, quanto in quello dell’Ucraina o della Siria, il meccanismo intergovernativo previsto dal trattato di Lisbona, ossia il Consiglio Affari esteri guidato dall’Alto rappresentante, non sembra avere avuto però un ruolo decisivo nella risposta europea. A prevalere, in questi casi, sarebbe piuttosto una forma ricorrente di direttorio formato da quegli stati dotati di maggiori asset nel campo della politica estera – come , entrambi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Un, potenze nucleari, e con una proiezione da grande potenza – oppure individuati dalle altre parti coinvolte come gli interlocutori più autorevoli – come la Germania, nel caso della crisi ucraina, identificata come riferimento privilegiato dalla stessa Russia. Se da un lato tali sviluppi sollevano ovviamente la questione della legittimazione democratica delle posizioni europee espresse da (o sotto la spinta di) tali direttori, dall’altra nemmeno il criterio dell’effettiva efficacia sembra essere pienamente soddisfatto. In altri termini, sembra riprodursi nel campo della politica estera il medesimo dilemma riguardo alla supposta maggiore efficienza del metodo intergovernativo per la risoluzione delle crisi.

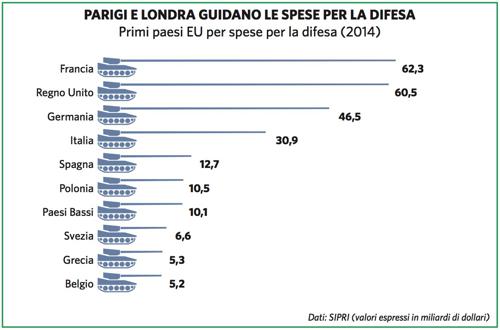

Soprattutto, da queste crisi sembra emergere con evidenza il parziale scollamento tra il progetto di sicurezza perseguito dall’Eu – progetto di lungo periodo, trasformativo, centrato sulle cause strutturali delle minacce – e la dimensione hard della sicurezza, che al di là di isolate ed intermittenti azioni da parte di singoli stati europei, o di minicoalizioni temporanee, risulta di fatto ancora pienamente appaltata alla Nato.

Tali debolezze si sono manifestate, in tutta evidenza, nell’ambito della lotta contro l’Is. Quello che gli attacchi di Parigi sembrano aver confermato finora è infatti la mancanza di unità effettiva tra gli stati membri: il passaggio dalla solidarietà retorica ed emotiva, ampiamente evocata, alla solidarietà di fatto, non si è per il momento ancora realizzato. Ciò che ha accomunato i 28, apparentemente, è un generico consenso all’innalzamento delle difese passive: ma anche su questo piano si va dalla Francia, che ha dichiarato lo stato d’emergenza per tre mesi, ha imposto un coprifuoco selettivo e medita modifiche della costituzione, al Belgio completamente paralizzato per un intero weekend, all’Italia in cui l’atteggiamento prevalente è stato quello del business as usual. Al di là di questo, sembra mancare tuttavia una strategia politica condivisa a livello europeo: sul piano interno, il summit straordinario del 20 novembre ha prodotto prevalentemente un’accelerazione sulle misure già concordate, ma sulla cooperazione in materia di intelligence siamo ancora lontani dalla costruzione di quell’agenzia europea che era stata da più parti evocata. Sul piano esterno, il riferimento di Hollande, all’indomani degli attacchi terroristici, alla clausola di difesa collettiva (art. 47.2 del trattato di Lisbona) è sostanzialmente caduto nel vuoto: se da un lato, a seguito dei rispettivi voti parlamentari nel Regno Unito e in Germania, la Francia oggi non è più l’unico stato membro ad essere pienamente attivo nella coalizione contro l’Is, dall’altro non si può non registrare come, alla mancanza di una risposta compiutamente europea, si finisca ancora una volta per sopperire tramite il ricorso al solito direttorio delle grandi (o forse medie) potenze. Quale che sia il contributo sostanziale dei piccoli stati, un’iniziativa unitaria avrebbe avuto un impatto senz’altro diverso e maggiore quantomeno a livello simbolico e comunicativo, e quindi – date le peculiarità della lotta al terrorismo – anche strategico.

La politica estera è fatta di obiettivi materiali ma anche immateriali: idee, valori, norme e identità. Quella della politica estera europea è dunque una crisi che investe non solo la capacità di impatto materiale dell’Eu sul sistema internazionale, ma anche l’idea di quello che dovrebbe essere l’Unione nel mondo, quali i suoi obiettivi e i suoi valori, e in che modo l’Eu e le sue azioni vengono percepite dagli altri attori internazionali: in definitiva, una crisi dell’idea di Europa.

Conclusioni

L’espressione ‘crisi esistenziale’ usata più volte nel testo non ha una funzione meramente retorica, volta a esprimere una generica gravità delle condizioni in cui versa l’Eu. La formula vuole piuttosto rilevare la difficoltà, in anni recenti, di un (ri)pensamento profondo della strategia generale del progetto d’integrazione – ossia quanto sia diventata problematica la definizione dei termini dell’esistenza politica dell’Unione.

La rilevanza effettiva della questione è tutt’altro che incontestata. Essa non appare ad esempio così cruciale se osservata attraverso le lenti degli approcci (neo)funzionalisti, che per anni hanno rappresentato il modulo interpretativo ‘normale’ del processo d’integrazione. Secondo queste teorie, è certamente grave che l’Eu non sia più in grado di rispondere in maniera efficace attraverso le proprie strutture e competenze tecniche ai bisogni materiali della popolazione, ma l’assenza di un progetto politico a sostegno dei processi politici comunitari non rappresenta di per sé un problema decisivo, data la natura frammentaria e graduale dell’integrazione. D’altro canto, anche in una visione intergovernativa l’inefficacia dei processi europei rappresenta un problema perché impedisce agli stati di accedere ai benefici della collaborazione, ma non intacca il livello propriamente esistenziale poiché i titolari degli interessi perseguiti attraverso l’integrazione europea sono i membri delle comunità politiche nazionali. Rispetto a queste prospettive teoriche, l’esperienza della crisi segna un importante punto di discontinuità perché mette in questione anche gli assunti più pacifici dei discorsi sull’integrazione europea – ad esempio che gli stati europei sono troppo piccoli e fragili per affrontare le sfide della globalizzazione, e che ‘più Europa’ (sovranazionale o intergovernativa che sia) è l’unica opzione praticabile per continuare a contare in un mondo popolato da potenze emergenti e caratterizzato dalla ridefinizione degli equilibri economici e politici globali. Ciò che va evidenziato è che la critica radicale degli assunti più elementari relativi all’integrazione europea non equivale necessariamente alla condanna del progetto. Piuttosto, l’esperienza della crisi impone di fare i conti più apertamente con questioni ‘scomode’ rispetto alla tradizionale logica egualitaria e progressista dell’integrazione, quali il ruolo (auspicabile?) di leader egemonici, la persistenza di differenze demografiche, economiche, culturali fra i paesi membri, oppure la possibilità che i beni prodotti dall’integrazione europea non siano pubblici, bensì esclusivi, e che quindi debba essere lasciato alla discrezionalità dei membri partecipare o meno a ciascuno dei policy regime contenuti nel menu dell’Unione. Tuttavia, poiché gli esiti di una crisi sono per definizione aperti, tali opzioni minimaliste e post-democratiche non sono inevitabilmente più plausibili di un nuovo assetto legale e istituzionale che compensi in maniera efficace fra le dimensioni sovranazionale e intergovernativa. Un più lineare sistema di separazione verticale (stati/istituzioni sovranazionali) e orizzontale (legislativo/esecutivo) dei poteri – in cui, ad esempio, il parlamento europeo sia dotato delle risorse e dell’autonomia necessaria a controllare la funzione esecutiva svolta principalmente dal Consiglio europeo con il supporto della Commissione – potrebbe garantire un maggior rispetto dei criteri di rappresentanza e responsabilità, aumentando l’adeguatezza dell’Eu a quel modello di sistema politico democratico che è alla base delle numerose critiche e speranze che continuano a puntare sul progetto d’integrazione europea.

L’Europa divisa tra stimolo e austerità

di Matteo Villa

Il dibattito tra i difensori di politiche fiscali di stimolo e i sostenitori dell’austerity è ormai diventato un tema ricorrente all’interno dell’Eurozona. Le ragioni dell’una e dell’altra parte sono molteplici. L’incertezza che si è creata ha aperto un grande spazio di dibattito politico tra i paesi del centro dell’Eurozona, favorevoli a politiche di rigore, e quelli della periferia, che difendono politiche di stimolo. Tra il 2010 e il 2012 le incertezze circa la sostenibilità dei debiti pubblici – assieme a quelle sull’effettiva volontà e capacità di ‘salvare’ finanziariamente i governi che si fossero trovati in difficoltà – hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso le politiche di austerità, sostenute anche dagli attori istituzionali dei salvataggi di Irlanda, Portogallo e Grecia, ovvero Commissione europea, Ecb e Imf.

Con l’aumento delle incertezze circa la sostenibilità di lungo periodo della moneta unica, dal 2010 i mercati erano infatti tornati a prezzare diversamente i ‘rischi paese’ dei membri dell’Eurozona. Nella pratica questo si traduceva in un aumento, spesso considerevole, del differenziale tra i tassi di interesse pagati dalle nuove emissioni di debito pubblico tedesco e quelle dei paesi periferici. Il rischio era quello di imporre un peso talmente grande sul rifinanziamento dei titoli pubblici dei paesi periferici da tramutare la temuta crisi dell’euro in una profezia che si autorealizza. Con i mercati che scommettevano sempre più incessantemente sulla fine della moneta unica, tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 i paesi Eu si sono decisi ad approntare e poi a siglare il cosiddetto Fiscal compact (marzo 2012). Con ciò, i paesi dell’Eurozona si impegnavano a rispettare vincoli di bilancio ancora più rigidi della famosa regola del 3% di rapporto deficit/pil. L’obiettivo era recuperare la fiducia dei mercati segnalando l’intenzione di ricondurre le finanze pubbliche su un percorso sostenibile. In questo modo l’irrigidimento delle politiche di bilancio europee sembrava definitivo, e i paesi rigoristi parevano essere usciti dallo scontro vincitori.

A pochi mesi dalla firma del Fiscal compact, però, nel luglio 2012 il presidente dell’Ecb Mario Draghi annunciava che la Ecb avrebbe fatto «tutto il possibile» per salvare l’euro, spingendo i differenziali sui tassi d’interesse nuovamente verso il basso (a inizio 2015 le promesse si sarebbero poi concretizzate in un programma di alleggerimento quantitativo). Inoltre, la recessione avrebbe di lì a poco lasciato il posto a una timida ripresa in quasi tutti i paesi dell’area euro. Con la crisi ancora non totalmente alle spalle, il dibattito si è subito riacceso, generando quella che a oggi appare come una delle più grandi contraddizioni della crisi: quella di avere spinto i governi europei a firmare un accordo che, inteso a ripristinare la credibilità degli impegni fiscali dei membri più deboli dell’Eurozona, appare oggi destinato a restare almeno in parte lettera morta.

La ragione economica è chiara: si pensi soltanto che, se la regola della riduzione del debito del Fiscal compact venisse effettivamente applicata, stanti i livelli di crescita e inflazione del 2015, l’Italia sarebbe costretta a una manovra da 40 miliardi nel 2016, equivalente al 5% della spesa governativa, e ad altre di entità minore ma paragonabile per vent’anni.

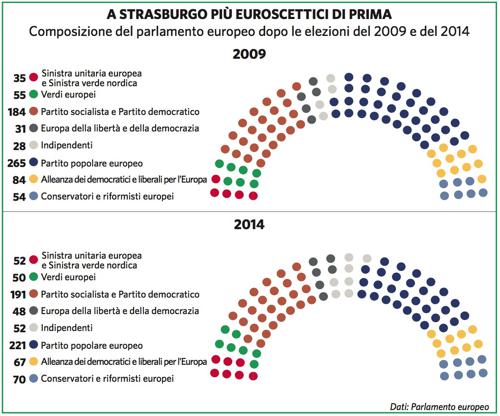

A spiegare la nuova oscillazione dell’Europa verso politiche fiscali più espansive ci sono tuttavia anche ragioni politiche. Le elezioni del parlamento europeo del 2014 hanno condotto al rinnovo dei vertici della Commissione. La scelta di Jean-Claude Juncker a presidente della Commissione, favorita da Angela Merkel (anche perché da presidente dell’Eurogruppo Juncker era stato favorevole a politiche di austerità) è giunta a simboleggiare al contrario l’entrata in carica di una Commissione più vicina a politiche di stimolo. Il cambio di campo di Juncker è avvenuto per diverse ragioni. In primo luogo, per potersi garantire il consenso di molti paesi dell’Eurozona, spaventati dall’avanzata del , Juncker ha dovuto promettere che la sua Commissione avrebbe dato più spazio a politiche a sostegno della ripresa. In secondo luogo, Juncker ha da subito agito nel senso di una politicizzazione della sua Commissione, e la adozione di un programma pro-crescita è stata funzionale a distinguerlo dai ‘falchi’ che lo avevano voluto alla guida della Commissione. Infine, la speranza di Juncker era che proprio questi programmi di stimolo, per quanto nei limiti che contraddistinguono il bilancio comunitario (che resta pur sempre l’1% del pil europeo), fossero sufficientemente appariscenti da generare un ritorno in termini di immagine.

A fine 2014, dunque, la Commissione europea ha lanciato il Fondo europeo per gli investimenti strategici, che attraverso un contributo pubblico di 21 miliardi di euro punterebbe a mobilitare circa 300 miliardi di capitali privati. Sul fronte delle regole fiscali, invece, a gennaio 2015 la Commissione ha pubblicato una comunicazione che mira a rilassare le norme contenute nel Patto di stabilità e crescita.

Per il futuro, la grande contraddizione tra la vittoria delle politiche di austerità sancita dal Fiscal compact e il loro ridimensionamento dal 2013 in avanti appare destinata a continuare. È probabile che l’ago della bilancia non si fermi e continui a oscillare tra austerità e stimolo. Il punto in cui di volta in volta sembrerà fermarsi dipenderà dall’equilibrio delle forze politiche in Europa ma anche, e forse soprattutto, dalla performance economica dei singoli paesi dell’Eurozona e dalle reazioni dei mercati.

Il quantitative easing (Qe) della Ecb: un primo bilancio

di Franco Bruni

Il Qe consiste nell’acquisto massiccio e continuo di titoli, per molti mesi, da parte delle banche centrali dell’area dell’euro, soprattutto titoli pubblici, venduti principalmente dalle banche commerciali. È stato annunciato nel gennaio 2015 e avviato in marzo.

L’idea del Qe, che riprende analoghe politiche delle autorità monetarie statunitense, britannica e giapponese, consiste nel realizzare una massiccia espansione monetaria anche quando i tassi di interesse non si possono più abbassare perché sono già prossimi allo zero o negativi. Lo scopo è ridurre, con l’aumento della liquidità in circolazione, il pericolo di deflazione dei prezzi dei beni. Questo pericolo sorge quando l’inflazione è troppo bassa o negativa e chi deve consumare o investire tende a rinviare le spese, per approfittare dei prezzi più bassi che si attende in futuro. Ma proprio questo rinvio può deprimere ancor più i prezzi, spingendo l’economia in una spirale di deflazione e depressione.

L’espansione monetaria, oltre a influire sui prezzi, tiene basso il costo dell’indebitamento privato e pubblico, stimola le banche ad aumentare i prestiti alle imprese e alle famiglie e svaluta il tasso di cambio, aiutando le esportazioni. Tutto ciò dovrebbe contribuire anche alla ripresa della crescita e dell’occupazione.

Fino a maggio l’inflazione dell’area dell’euro, che tendeva a diventar negativa, ha risposto al Qe ridivenendo leggermente positiva, poi è tornata a flettere, anche a causa del prolungarsi del ribasso dei prezzi mondiali dell’energia. I tassi di interesse sul mercato monetario e finanziario sono scesi per le scadenze fino a cinque anni, diventando sempre più negativi; anche il costo del credito bancario per imprese e famiglie ha registrato qualche significativa flessione. La domanda di prestiti ha incontrato un atteggiamento lievemente ma significativamente meno restrittivo da parte delle banche. Il tasso di cambio col dollaro, che si era molto svalutato quando il Qe fu annunciato, ha avuto poi fluttuazioni che riflettevano anche il variare delle aspettative circa il possibile avvio del rialzo dei tassi di interesse americani: quando questo rialzo era ritenuto meno probabile l’euro si rafforzava un poco, e viceversa.

Nel complesso, dunque, i primi nove mesi del Qe hanno avuto gli effetti desiderati, ma in una misura piuttosto contenuta. Poiché le decisioni della Ecb mirano ufficialmente alla stabilità dei prezzi, che si considera realizzata quando salgono poco meno del 2% all’anno, è soprattutto la difficoltà di far crescere l’inflazione che mina l’efficacia percepita del Qe. L’aumento annuale dei prezzi stimato a fine novembre era solo dello 0,1%. In particolare, quello che preoccupa la Ecb è l’inerzia delle aspettative di inflazione, che rimangono troppo basse.

Un altro limite del Qe appare anche nella sproporzione fra l’ingente ammontare degli acquisti di titoli e della nuova liquidità immessa nei mercati e la modesta crescita del credito bancario. La liquidità tende in parte a ristagnare e a ridepositarsi presso la stessa Ecb, nonostante questa applichi tassi di interesse negativi sui depositi delle banche. Oltretutto, la distribuzione della liquidità nell’area dell’euro tende a perpetuare la segmentazione dell’area fra centro e periferia, con la nuova moneta immessa che rifluisce dalla seconda, che comprende l’Italia, verso i paesi centrali, soprattutto verso la Germania. Ciò si traduce anche in un ricrescere del credito monetario di quest’ultima rispetto alla periferia, un fenomeno che si era ridimensionato dai livelli elevati del 2012 ma che potrebbe rialimentare anche critiche tedesche di natura politica alle decisioni della Ecb.

Giunti a novembre 2015, i risultati non del tutto soddisfacenti del Qe hanno spinto la Ecb ad alimentare le aspettative di un suo probabile rafforzamento. I mercati hanno reagito svalutando ancor più il cambio, comprimendo ancor più il costo della liquidità, gonfiando ulteriormente il prezzo dei titoli di stato e riducendone perciò i rendimenti, già diffusamente negativi. In effetti, all’inizio di dicembre, la Ecb ha preso una serie di decisioni che equivalgono a un rafforzamento del Qe. I mercati hanno però giudicato questo rafforzamento inferiore a quanto si attendevano, sicché il cambio dell’euro è un poco aumentato e sono saliti anche i tassi sui titoli di stato a lungo termine e la loro differenza dai tassi dei titoli tedeschi. Il giorno dopo il presidente della Ecb ha reagito ricordando che il potenziale di azione della banca «non ha limiti» nel perseguire l’obiettivo di inflazione cui mira.

L’impressione è che il Qe, come tutte le politiche monetarie, nell’area dell’euro come altrove, non possa aver successo duraturo se non è accompagnato da provvedimenti reali. Occorrono politiche fiscali e riforme strutturali capaci di rilanciare davvero i consumi, gli investimenti, la produzione e l’occupazione, di approfondire l’integrazione europea, di completare l’unificazione dei suoi mercati. Anche il rischio di deflazione dei prezzi si combatte con un’economia che cresce con sufficiente vivacità e in modo abbastanza omogeneo nei diversi paesi dell’area. L’esperienza suggerisce che l’espansione monetaria serve a guadagnare alla politica il tempo necessario per decidere e attuare i provvedimenti reali, che sono spesso difficili e controversi. La speranza è che nel nuovo anno la Ecb sia alleggerita dal compito, implicito e improprio, di migliorare da sola, con la bacchetta magica del Qe, la macroeconomia europea.

La Turchia vista da Bruxelles

di Valeria Giannotta

L’analisi della relazioni tra Turchia e Eu non implica soltanto la considerazione di fattori regionali, ma anche un’approfondita attenzione riguardo le componenti interne. L’Europa è stata una questione fondamentale nella strutturazione del sistema partitico turco. Fino al summit di Helsinki del 1999, la retorica turca sulla membership nell’Eu è stata relativamente lineare, con un consenso abbastanza stabile tra i maggiori attori politici; ciò è riconducibile al principale assunto della politica estera turca sin dalla fondazione della Repubblica: l’orientamento a Occidente. La vittoria del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) nel 2002, giunta appena 38 giorni prima dell’importante riunione di Copenaghen, si può definire uno spartiacque: un programma di riforma in chiave europea per avviare il paese verso un processo di stabilizzazione democratica ed economica come strumento di legittimazione agli occhi dell’élite costituita e della comunità internazionale. Una delle principali ragioni dell’insistenza sulla logica europea riguarda la sua trasformazione in un partito di massa, che non sarebbe potuta avvenire rimanendo ancorato ai rigidi schemi dell’ideologia islamista. Tuttavia, se lo spirito riformatore ha permesso l’avvio dei negoziati con l’Eu il 3 ottobre 2005, nella seconda fase si è registrata una certa perdita di entusiasmo dovuta non solo a questioni interne al paese, ma anche all’ostilità manifestata dal blocco franco-tedesco-cipriota che ha ingolfato il processo di adesione. Fino ad oggi, su 35 capitoli negoziali ne sono stati aperti soltanto quindici (di cui solo uno è stato chiuso) mentre diciasette sono bloccati dai veti incrociati relativi soprattutto alla questione di Cipro e al rifiuto turco di aprire al traffico proveniente dalla parte greca dell’isola. Ciò significa che in mancanza di cambiamenti sostanziali nel prevedibile futuro possono essere aperti soltanto tre capitoli, il che implica uno sforzo tecnico e legislativo unilaterale da parte della Turchia. Tuttavia, oggi a fronte dell’escalation di violenza in Siria e dell’emergenza rappresentata dai foreign fighters – e soprattutto dell’elevato numero di migranti che si riversa sui confini politici dell’Eu – Bruxelles sembra essersi improvvisamente accorta dell’urgente necessità di cooperare con Ankara, che rimane risoluta sulla piena integrazione e meno incline a una mera relazione strategica con benefici temporanei. Un tiepido consenso è stato raggiunto riguardo la proposta di uno stanziamento quinquennale di 3 miliardi di euro per assistere la Turchia nell’accoglienza dei rifugiati in cambio della liberalizzazione dei visti di ingresso per i cittadini turchi che si recano in Europa. A questo proposito è utile sottolineare che, sebbene nel dicembre 2013 sia stato lanciato un processo di dialogo in tal senso, la Turchia è ancora l’unico paese candidato a non disporre di tale regime di deregolamentazione. Il paradosso è che gli imprenditori turchi incontrano costanti difficoltà d’accesso a quei paesi europei che sono la prima destinazione delle loro esportazioni. Malgrado le forti criticità tecniche, il fronte occidentale si trova oggi nella posizione di dover rivedere le proprie politiche partendo dalla risoluzione della questione di Cipro, che tiene in ostaggio le trattative. In tale quadro è auspicabile anche l’avvio dei colloqui per aggiornare e approfondire la portata dell’unione doganale in atto dal 1965 in linea con l’obiettivo cruciale di includere attivamente la Turchia nella Transatlantic trade and Investment partnership. A ogni modo le relazioni bilaterali rimangono suggellate da vitali interessi energetici: già in precedenza si è cercato di promuovere lo sviluppo di un corridoio meridionale che si sarebbe dovuto ergere sull’implementazione del gasdotto Nabucco. In alternativa i paesi europei hanno sostenuto la realizzazione della Trans Adriatic Pipeline che, trasportando al massimo 20 miliardi di metri cubi di gas, verrà poi collegata alla linea Trans Anatolica. Naturalmente, integrare ulteriormente la Turchia nel mercato europeo – auspicando anche l’apertura dei relativi capitoli 15 (energia) e 17 (politiche economiche e monetarie) – produrrebbe la benevola convergenza della sua legislazione e regolamentazione economica sugli standard europei oltre che politiche pubbliche più efficaci. Per quanto il governo abbia compiuto sforzi per rilanciare il processo di adesione all’Eu, tale impegno non è stato compensato, secondo quanto stabilito dal Progress Report 2015, dall’adozione di misure efficienti in materie chiave quali stato di diritto, libertà di espressione e libertà di riunione contraddicendo così lo spirito europeo soprattutto in riferimento alle crescenti pressioni sulla stampa per allinearla all’azione del governo. A questo farebbe eco una fragile separazione di poteri e la discutibile indipendenza della magistratura, sempre più oggetto di indebite pressione politiche. Agli occhi europei – anche e soprattutto a fronte della situazione post-7 giugno e della nuova tornata elettorale del 1 novembre – di particolare criticità appare l’esercizio di potere del presidente considerato «eccessivamente impegnato in una vasta gamma di questioni di politica estera e interna, al limite delle prerogative costituzionali». Allo stato dei fatti, comunque, la Turchia di Erdoğan rimane l’unico interlocutore valido per far fronte a tutte le questioni spinose che bussano alla porta del vicino Europa.

Il sistema di Dublino

Centrato sul regolamento di Dublino III (n. 604) del 2013, che ha sostituito il precedente regolamento del 2003 e la convenzione omonima del 1990, il sistema stabilisce una gerarchia di criteri per l’identificazione del paese membro dell’Eu responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Secondo quanto stabilito dal regolamento, la domanda d’asilo dev’essere esaminata dal paese membro che ospiti già un familiare del richiedente. In alternativa, la responsabilità esclusiva della domanda d’asilo è del paese dell’Eu o parte di un accordo di associazione (Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Svizzera) attraverso cui il richiedente ha compiuto il primo ingresso nell’Unione Europea. Obiettivo del regolamento è assicurare ai rifugiati l’effettivo accesso alle procedure per la concessione del diritto d’asilo, impedire la presentazione di richieste d’asilo contemporaneamente in più Stati membri ed infine evitare gli spostamenti dei richiedenti da un paese membro all’altro.

Il sistema di Dublino include anche il regolamento n. 603/2013, che istituisce il database Eurodac, che raccoglie le impronte digitali dei richiedenti asilo e degli individui entrati irregolarmente nel territorio dell’Eu e il regolamento n. 118/2014 che, emendando in parte il precedente regolamento n. 1560/2003, specifica le regole di applicazione delle norme del sistema (ad esempio le modalità di cooperazione fra gli stati membri ai fini del trasferimento, o le azioni da intraprendere per l’identificazione dei familiari dei minori non accompagnati).

Fin dalla sua entrata in vigore nel gennaio del 2014 il nuovo sistema è stato oggetto di critiche da parte di operatori e organizzazioni internazionali (fra le quali l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati e il Consiglio d’Europa), soprattutto a causa delle violazioni dei diritti dei rifugiati, dei ritardi che esso provoca nell’esame delle domande d’asilo e dell’uso eccessivo di forme di detenzione destinate ai migranti illegali – forme di detenzione che, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/115 sul rimpatrio di cittadini non comunitari che soggiornano irregolarmente nel territorio dell’Unione, possono durare fino a 18 mesi ed essere seguite da divieti di reingresso di 5 anni. Un’ulteriore debolezza del sistema è l’iniqua distribuzione delle domande d’asilo che essa genera fra i paesi membri – problema aggravato dal fatto che spesso gli stati che costituiscono il confine esterno dell’Unione sono quelli meno in grado di offrire il sostegno e la tutela necessarie ai richiedenti asilo. L’attuale crisi migratoria ha evidenziato la portata di questi difetti strutturali: se nel 2014 l’emergenza si concentrava soprattutto sulle coste italiane, con lo spostamento nel 2015 del flusso lungo la rotta del Mediterraneo orientale e balcanica sono stati soprattutto paesi come la Grecia, la Croazia e l’Ungheria a essere esposti alla pressione migratoria (basti pensare che in quest’ultimo paese la concentrazione di rifugiati ha raggiunto 1/5 della popolazione). La gravità della situazione ha portato a iniziative quali la (temporanea) sospensione da parte delle autorità tedesche dei trasferimenti dei richiedenti asilo presso il luogo di primo ingresso o il piano europeo di redistribuzione di 120.000 rifugiati fra gli stati membri, al fine di alleviare la pressione sui paesi europei di confine. Le misure adottate, oltre a incidere su un numero limitato di casi, non hanno alleviato le forti tensioni che contrappongono i governi maggiormente esposti agli effetti dell’emergenza agli altri stati membri, e sono spesso oggetto di accese critiche da parte di partiti nazionalisti e xenofobi presenti in molti sistemi partitici europei.

Le misure anti-terrorismo dell’Eu

Per diversi paesi europei il terrorismo non rappresenta una minaccia totalmente nuova: dal terrorismo anarchico dell’Ottocento, a quello utilizzato dai movimenti indipendentistici e nazionalistici (dai Paesi Baschi all’Irlanda del Nord), all’estremismo politico degli anni Settanta e Ottanta, si tratta di un fenomeno con cui l’Europa si è dovuta confrontare più volte nel corso della sua storia. Rispetto a queste forme di terrorismo i singoli stati hanno sviluppato in passato efficaci meccanismi di contrasto, centrati prevalentemente sull’azione integrata delle forze di polizia, degli organi giudiziari e degli apparati di intelligence nazionali.

A partire dall’11 settembre 2001, la principale manifestazione del terrorismo è divenuta quella di matrice fondamentalista islamica che, configurandosi come una minaccia di tipo transnazionale e globale, ha messo in evidenza la necessità di un maggiore sforzo di coordinamento e collaborazione tra gli stati. A livello europeo, l’azione antiterroristica dell’Eu si è quindi sviluppata su due piani: uno interno, corrispondente alla cooperazione negli ambiti della giustizia e affari interni (il cosiddetto ‘terzo pilastro’), e uno esterno, relativo alla politica estera e di sicurezza comune.

Sul piano interno, gli sforzi si sono articolati sulla base dei quattro punti delineati dalla strategia antiterrorismo dell’Eu del dicembre 2005: prevenzione – ed in particolare il contrasto alla radicalizzazione e al reclutamento; protezione – attraverso il controllo delle frontiere e la riduzione della vulnerabilità delle infrastrutture critiche; perseguimento – incrementando lo scambio di informazioni tra polizia e autorità giudiziarie mediante Europol ed Eurojust, e ostacolando il finanziamento del terrorismo; risposta - minimizzando gli effetti degli attacchi tramite il coordinamento degli strumenti di gestione delle crisi, la revisione dei dispositivi di protezione civile, lo sviluppo di meccanismi di valutazione dei rischi.

Sul piano internazionale, la lotta della Eu al terrorismo passa tanto attraverso gli strumenti intergovernativi della Pesc (dialogo politico, missioni) quanto attraverso le ‘relazioni esterne’ di competenza della Commissione (politica europea di vicinato, clausole e accordi di cooperazione), senza dimenticare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali e regionali (Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, l’Osce, la Lega degli stati arabi e l’Organizzazione per la cooperazione islamica) e, ovviamente, con gli Stati Uniti.

Nel quadro di questo processo di sviluppo, gli attentati che hanno scosso la Francia nel corso del 2015 – tanto l’attacco a Charlie Hebdo il 9 gennaio, quanto quelli del 13 novembre a Parigi – hanno portato ad un rafforzamento delle misure già in essere e a un’accelerazione in merito a nuove iniziative. In particolare il Consiglio europeo del 20 novembre 2015 ha ribadito la necessità di finalizzare la normativa Eu sul Pnr (Passenger Name Record), contrastare il contrabbando delle armi da fuoco, rafforzare i controlli alle frontiere esterne, rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, nel gennaio 2016 Europol ha avviato il centro europeo antiterrorismo (European Counter Terrorism Centre - Ectc): una piattaforma volta a consentire agli stati membri di rafforzare la condivisione delle informazioni e la cooperazione operativa riguardo all’attività di monitoraggio e d’indagine negli ambiti sopracitati.

Per saperne di più

K. Dyson (2000), The Politics of the Eurozone, Oxford University Press, Oxford.

S. Fabbrini, (2015) Which European Union? Europe after the euro Crisis, Cambridge University Press, Cambridge

M. Fichera, S. Hänniken, K. Tuori (a cura di) (2014), Polity and Crisis. Reflections on the European Odyssey, Ashgate, Farnham.

E. B. Haas (1958) The United States of Europe, Stanford University Press, Stanford, Ca.

S. Lavenex, F. Schimmelfennig (2013), Eu External Governance: projecting Eu rules beyond membership, Routledge, London.

M. Lepoivre, S. Verhelst (a cura di) (2013), Variable Geometry Union: how differentiated integration is shaping the Eu, «Studia diplomatica», 66, 3.

G. Marks, F.W. Scharpf, W. Streeck, PH. Schmitter (a cura di) (1996), Governance in the Eu, Sage, London.

V. Mitsilegas, J. Monar, W. Rees (2003), The European Union and Internal Security: Guardian of the People?, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

D. Mitrany (1943), A Working Peace System, Oxford University Press, Oxford.

A. Moravcsik (1998), The Choice for Europe, Cornell University Press, Ithaca, Ny.

J. C. Piris (2011), The Future of Europe: Towards a Two-Speed Eu?, Cambridge University Press, Cambridge.

T. Risse (a cura di) (2014), European Public Spheres, Cambridge University Press, London.

M. J. Rodrigues, E. Xiarchogiannopolou (a cura di) (2014), The Eurozone crisis and the transformation of Eu governance, Ashgate, Farnham.

B. Rosamond (2010), Theories of European Integration, Palgrave Macmillan, Houndmills.

V. Schmidt (2006), Democracy in Europe, Oxford University Press, New York.

M. Telò, F. Ponjaert (a cura di) (2013), The Eu Foreign Policy, Ashgate, Farnham.

M. Telò (2014), Eu and New Regionalism, Ashgate, Farnham.

J. Zielonka (2013), Is the Eu Doomed?, Cambridge Polity Press, Cambridge.