L'evoluzione della comunicazione: vecchi e nuovi media

La velocità di cambiamento del mondo dei mass media ha raggiunto picchi incredibilmente elevati e fino ad oggi sconosciuti. Un’affermazione di Manuel Castells, divenuta ormai celebre, mette a confronto la velocità odierna con il ritmo di cambiamento precedente: «negli Stati Uniti la radio ha impiegato trent’anni per raggiungere sessanta milioni di persone, la televisione ha raggiunto questo livello di diffusione in quindici anni; internet lo ha fatto in soli tre anni dalla nascita del world wide web» (Castells 1996; trad. it. p. 382). Per quanto Castells si riferisca specificatamente a internet, questa osservazione può essere estesa a tutte quelle innovazioni tecnologiche che vanno in genere sotto il nome di ICT (Information and Communication Technology) e definiscono il campo dei ‘new media’, che si sono succeduti in un periodo di tempo molto breve, rivoluzionando l’intero ambito dei mezzi della comunicazione di massa, inclusi i più vecchi e consolidati.

Tutta la storia dei mezzi della comunicazione di massa può essere letta come una trasformazione – continua e senza significative interruzioni – dalla scarsità all’abbondanza. Infatti, se nei primi anni della comunicazione di massa (più o meno per tutta la prima metà del Novecento) i mezzi e i messaggi in circolazione erano in numero ristretto, si era cioè in una situazione di scarsità, con poche fonti di comunicazione e con un universo simbolico non così affollato di messaggi come oggi, con il passare degli anni, soprattutto grazie all’innovazione tecnologica, il numero delle emittenti e il numero dei messaggi è aumentato in maniera portentosa, tanto che oggi si può appunto parlare di una situazione di abbondanza. In un primo momento questo cammino è stato lento e faticoso; successivamente ha preso ritmi sempre più accelerati. Per quanto tale lettura dalla scarsità all’abbondanza sia, soprattutto in Italia, oggetto di polemiche politiche molto accese soprattutto per come l’idea di abbondanza è stata interpretata nella cosiddetta Legge Gasparri che, approvata nel 2004, regola oggi tutta l’area della comunicazione, non c’è ombra di dubbio, però, che essa fotografa e sintetizza molto bene un processo di cambiamento che ha avuto effetti dirompenti sull’intera società. Recentemente, il motore di questo processo di mutamento, che – è bene ricordarlo – ha coinvolto l’intero sistema della comunicazione di massa, è stato indubbiamente la televisione e la comunicazione elettronica più in generale.

L’innovazione tecnologica ha riguardato infatti essenzialmente, anche se non esclusivamente, il campo della comunicazione elettronica. Da interventi legislativi che nel primo periodo erano finalizzati a garantire ogni cittadino di fronte alla situazione di scarsità, si è passati oggi a norme che riconoscono la condizione di abbondanza e che cercano, per così dire, di regolamentare il traffico in una città mediatica sempre più affollata di emittenti e fonti di comunicazione.

All’interno di questo percorso dalla scarsità all’abbondanza si possono individuare, almeno per gli anni a noi più vicini, tre principali ‘fratture’, vale a dire eventi specifici (perlopiù scoperte scientifiche), più o meno delimitabili nel tempo, che introducono mutamenti significativi nella struttura del sistema della comunicazione di massa e nel suo funzionamento, e che scandiscono e determinano fasi differenti dello sviluppo. Queste tre fatture si identificano con:

1. la commercializzazione del sistema televisivo che ha luogo in tutta Europa, e non solo in Europa, nel decennio 1980-90;

2. l’avvento della digitalizzazione e del satellite che segue a ruota questo periodo, tanto da sovrapporsi, in alcuni paesi, alla commercializzazione;

3. la nascita di internet e delle ICT che caratterizza gli anni a noi più vicini.

Come verrà argomentato più avanti, queste tre fratture producono una conseguenza principale, riscontrabile a diversi livelli della struttura sociale: dall’accezione di società di massa e di una comunicazione cosiddetta ‘di massa’ si passa progressivamente a un sistema dei mezzi della comunicazione estremamente frammentato e finalizzato a raggiungere sempre più spesso ‘segmenti’ specifici della società. Dalla comunicazione di massa si passa a una condizione in cui prevalgono fonti e messaggi segmentati.

In America del Nord il 78% degli abitanti ha accesso a internet mentre in Asia meridionale questa possibilità è limitata al 5% della popolazione totale.

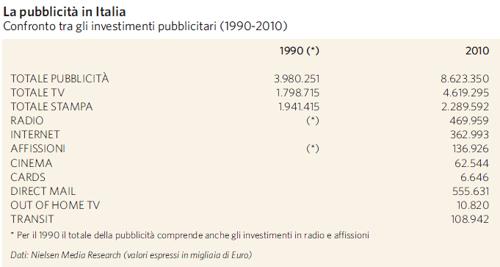

Nonostante i progressi delle nuove tecnologie, la televisione raccoglie ancora più della metà del totale dei profitti pubblicitari mondiali. La quota della stampa è invece diminuita dal 48% del 1990 al 27% odierno.

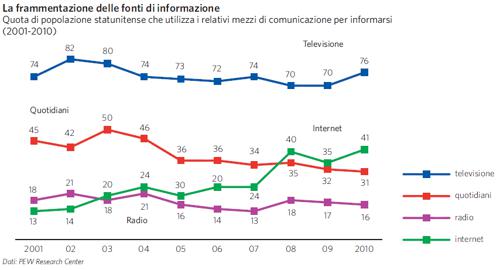

Negli Stati Uniti la quota di persone che si informa tramite la carta stampata è calata dal 45% del 2001 al 30% del 2010, mentre il ricorso a internet è salito dal 13% al 41%.

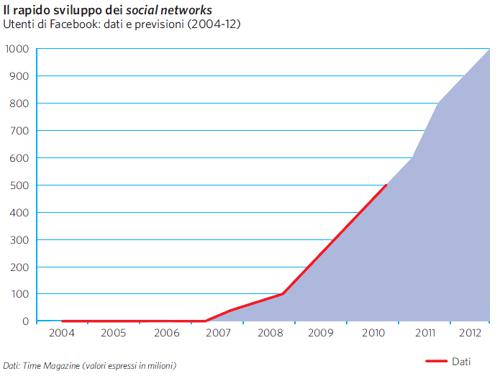

Nel 2010 gli utenti Facebook, il più diffuso tra i social network, hanno superato i 500 milioni. A metà 2011 tale cifra è aumentata fino a circa 700 milioni.

Il diluvio commerciale

Gli anni Ottanta del secolo scorso sono stati gli anni del cosiddetto «diluvio commerciale», come lo ha definito uno dei principali studiosi della comunicazione di massa, Jay Blumler (1992). In gran parte delle democrazie liberali, quindi non solo in Europa o in Italia, nascono una moltitudine di radio e televisioni private che determinano la fine del monopolio pubblico. Fino all’inizio degli anni Ottanta, infatti, e soprattutto in Europa, il sistema radiotelevisivo era stato organizzato attorno all’idea di servizio pubblico. Originariamente, tale idea era stata motivata dalla già citata situazione di scarsità: essendo poche le frequenze utilizzabili per la trasmissione televisiva, lo stato, in quanto garante di tutti i cittadini, assumeva su di sé la responsabilità della trasmissione via etere con il compito di offrire un servizio ‘universale’, diretto cioè a tutti i cittadini alle medesime condizioni, all’interno dei confini nazionali. Con il trascorrere degli anni, però, l’innovazione tecnologica avanzava e ben presto si veniva a scoprire l’utilizzabilità di altre frequenze (soprattutto in ambito locale). Nello stesso tempo cambiava, e in modo radicale, la struttura economica dei paesi europei e non solo europei. Antonio Pilati, in un libro di alcuni anni fa (Pilati 1987), sostiene che il principale mutamento di natura economica che influisce sulla diversa struttura del sistema dei mass media riguarda la distribuzione commerciale. Si passa da un sistema di distribuzione commerciale imperniato sulla piccola distribuzione a un sistema organizzato sulla grande distribuzione. Questo cambiamento avviene prima di tutto nella distribuzione alimentare, dove si creano le grandi catene distributive. La grande distribuzione è tale in quanto i consumatori possono trovare in tutti i negozi lo stesso prodotto, vale a dire la stessa marca. La nascita della marca necessita obbligatoriamente di conoscenza: la marca infatti deve essere conosciuta e deve essere promossa.

Ne deriva una sempre crescente domanda di spazi per inserzioni pubblicitarie che non trova, agli inizi degli anni Ottanta, adeguata risposta nell’offerta di spazi proposta dal servizio pubblico radiotelevisivo, unica organizzazione radiotelevisiva allora deputata alla trasmissione via etere. Non c’è corrispondenza tra domanda e offerta: si genera così una crescente pressione che, unita all’innovazione tecnologica, determina la fine del monopolio pubblico radiotelevisivo. Nascono, il più delle volte clandestinamente, nuove emittenti, prima radiofoniche e poi televisive, che si affiancano alle emittenti pubbliche già esistenti. In alcuni paesi questa nuova situazione viene immediatamente sanata con interventi legislativi appropriati, che ben presto legalizzano il sistema misto radiotelevisivo. L’antesignana in ordine di tempo è proprio la Gran Bretagna della mitica Bbc, che già nel 1954 aveva creato un’emittente a sostanziale natura commerciale, la Itv, la quale, come la Bbc, avrebbe costituito un prototipo per le future emittenti commerciali.

Il processo di regolarizzazione legislativa del sistema televisivo misto è molto più lungo e traumatico in Italia, per la difficoltà a raggiungere un accordo in sede politica. Dal 1976, quando due sentenze della Corte costituzionale; determinano la fine del monopolio pubblico radiotelevisivo ammettendo la possibilità che in ambito locale trasmettano anche emittenti private, finalizzate alla produzione di profitto (ma con il divieto all’interconnessione tra differenti stazioni televisive locali), si deve arrivare al 1990, quando viene approvata la cosiddetta legge Mammì (dal nome del suo relatore), che rende legale l’interconnessione e quindi la trasmissione in diretta sull’intero territorio nazionale, consentendo così la trasmissione dei telegiornali. Solo con il 1990, dunque, il sistema misto radiotelevisivo arriva alla legalizzazione in Italia. Sono passati quattordici anni dal 1976 e intanto l’intero sistema televisivo è cresciuto nell’assenza di qualsiasi normativa, creando quella situazione di oligopolio che oggi molti lamentano. Lo stesso succede in altri paesi dove prende corpo una regolamentazione che non appare fuori luogo definire “selvaggia”.

Il fatto è che, a seguito della nascita e dello sviluppo delle radio e televisioni commerciali, l’intero sistema della comunicazione di massa cresce a dismisura, grazie a una domanda di spazi pubblicitari finora sconosciuta. Le risorse provenienti dallo stato, che avevano costituito il principale introito di parte rilevante dell’intero sistema della comunicazione di massa, vengono ora sostituite dalle risorse provenienti dal sistema privato sotto forma di investimenti pubblicitari.

La spinta allo sviluppo è portentosa: basti pensare che anche la stampa scritta viene coinvolta in maniera massiccia. Se all’inizio degli anni Ottanta si vendevano in Italia meno di cinque milioni di copie di quotidiani al giorno, alla fine del decennio si raggiungono i sette milioni (successivamente si assiste a un’altrettanto precipitosa marcia indietro, tant’è che oggi in Italia si vendono ancora meno di cinque milioni di copie al giorno).

In sostanza, nel decennio 1980-90 l’intero sistema della comunicazione di massa cresce significativamente, inducendo mutamenti sull’intero corpo della società: nascono nuove fonti di comunicazione, cresce il numero dei messaggi in circolazione e, infine, cosa forse più importante, cresce anche il numero dei consumatori. Molte persone che prima vivevano ai margini del consumo culturale entrano così a pieno titolo nel numero dei consumatori: in molti casi, però, si tratta di un consumo indirizzato verso prodotti di massa, facili e dai contenuti imperniati su di un intrattenimento leggero e spensierato. La logica del servizio pubblico radiotelevisivo che si era imposta nel corso degli anni – informare, intrattenere, educare – inizia a entrare in rapida crisi. All’interno del sistema misto non è facile intravedere una spazio e una funzione precisa per il servizio pubblico radiotelevisivo.

Questo succede non solo in Italia, ma in tutta Europa. È infatti l’Europa, dove aveva finora dominato la logica del servizio pubblico radiotelevisivo, che viene investita in primo luogo dal ‘diluvio commerciale’. Due sono le principali conseguenze del diluvio: cambiano le agenzie di socializzazione e si abbrevia la vita dei messaggi. I mezzi della comunicazione di massa che agiscono nel nuovo scenario competitivo prendono progressivamente il posto di tutte quelle istituzioni – la scuola, la famiglia, la Chiesa, i partiti politici – che prima dispensavano conoscenza e informazione, e rappresentavano i principali depositari dei processi di costruzione del consenso e del senso di appartenenza a una comunità.

Si prenda il caso dei partiti politici: fino agli anni Ottanta essi mantenevano il controllo dei processi di socializzazione politica. Erano i principali fornitori di informazioni sulla politica, erano le agenzie in grado di mobilitare le folle. Le strutture di partito, con i loro i giornali, erano le strutture utilizzate nei momenti di maggiore pressione elettorale e, più in generale, lungo tutto l’arco della vita politica. Progressivamente, questa funzione passa al sistema dei mass media che, seppure, soprattutto in Italia, ancora legato a specifiche collocazioni politiche, agisce però in una logica di competizione commerciale che tende, con il corso degli anni, a sganciarsi sia dalla diretta proprietà dei partiti, sia da pressioni ed esigenze di assoluto rispetto delle appartenenze politiche. In altre parole, mentre in precedenza i mass media erano ‘strumenti’ nelle mani di altre organizzazioni e istituzioni che li utilizzavano, in quanto strumenti passivi, ai fini dei loro specifici obiettivi, ora essi diventano ‘attori’ che agiscono, più o meno autonomamente da altre istituzioni, ma secondo una logica competitiva che progressivamente li sgancia dalla fedeltà e dal controllo politico. Il titolo di un libro di Edoardo Novelli, uscito nel 1995 e dedicato alla storia della comunicazione politica nel nostro paese, bene illustra questo passaggio: Dalla televisione di partito al partito della televisione.

I militanti di partito che, in Italia (ma ciò succede anche in altri paesi) nel 1970 uscivano di casa avendo sottobraccio «L’Unità» o «Il Popolo», alla fine degli anni Ottanta hanno sottobraccio la cosiddetta ‘mazzetta’ di giornali, che include il rispettivo giornale di partito, ma anche «La Repubblica», «Il Corriere della Sera», «Il Sole 24 Ore», ecc. Le informazioni e le opinioni che li raggiungono sono le più varie e, non raramente, entrano in conflitto con il punto di vista ufficiale dell’organizzazione di appartenenza.

In tutte le democrazie occidentali, il processo di commercializzazione che prende corpo nel decennio 1980-90, unito ad altri fattori di mutamento, non ultimo il più generale processo di secolarizzazione che attraversa tutte le società occidentali, cambia radicalmente i modelli di giornalismo. Viene progressivamente a scomparire o a indebolirsi quel giornalismo partigiano o, usando il termine inglese, advocacy journalism, che aveva contraddistinto gran parte dei paesi occidentali e si viene invece affermando un giornalismo finalizzato essenzialmente alla produzione di profitto. Da un giornalismo che è stato definito ‘pluralista-polarizzato’, con una forte componente di ‘parte’, si passa a un giornalismo più neutrale, quanto meno sganciato da rigide appartenenze, proprio di quel modello che è stato definito ‘liberale’ (Hallin, Mancini 2004). In Italia questo succede solo in parte, o almeno prende corpo con caratteristiche profondamente nazionali, mettendo insieme, in un unico prodotto editoriale, forte partigianeria e un approccio di mercato profondamente pervaso di sensazionalismo, di titoli ‘strillati’, atti – così si suppone – a vendere meglio il prodotto sul mercato della comunicazione di massa.

La seconda conseguenza del diluvio commerciale è direttamente connessa a quanto fin qui detto: il mercato ha bisogno in continuazione di nuovi prodotti da vendere. Anche la vita dei prodotti culturali si accorcia sensibilmente: ogni nuova moda, ogni nuovo mito, ogni nuova figura anche personale, ogni nuovo sogno è presto sostituito da uno nuovo, è sostituito da un nuovo prodotto in grado di attrarre l’attenzione del consumatore e quindi indurlo all’acquisto. Sul piano delle credenze e delle opinioni questo ha conseguenze traumatiche: quella condizione di staticità che, per esempio nel contesto politico italiano, aveva determinato la permanenza di comportamenti anche elettorali stabili nel tempo, ora viene sostituita da una condizione di perenne mutamento dei prodotti della comunicazione che produce volatilità, che accorcia la vita di tutti quegli apparati simbolici che avevano diretto e influenzato per anni la vita della comunità. Come il mercato dei beni di consumo ha bisogno ogni anno di una nuova moda da consumare, così anche il mercato dei beni culturali richiede in continuazione nuove immagini nelle quali identificarsi.

Il nuovo sistema dei mass media che si afferma con la commercializzazione favorisce quel processo di secolarizzazione che abbraccia l’intera società: il coinvolgimento dei cittadini con stabili e durature visioni del mondo perde terreno. La tanto dibattuta perdita dei valori, la crisi dei valori delle società odierne è anche frutto dei cambiamenti che intervengono nel sistema della comunicazione di massa tra gli anni Ottanta e Novanta.

Tabloid e giornali d’élite

In molti paesi, ma non in Italia, esiste una precisa differenziazione tra giornali tabloid o popolari e giornali broadsheet o d’élite. Mentre i primi si indirizzano a un mercato di massa, i secondi sono perlopiù destinati a un pubblico più colto e scolarizzato. I primi, con una circolazione molto superiore, si incentrano sullo scandalismo, il pettegolezzo, lo sport; hanno molte immagini a colori e spesso in prima pagina riportano immagini appunto scandalistiche o a sfondo sessuale. I secondi hanno un tono più posato, si focalizzano sui problemi della comunità, con ampie pagine politiche e di commento. I giornali popolari riprendono spesso il linguaggio e i temi della televisione di intrattenimento; i giornali d’élite si definiscono invece per il loro linguaggio più sofisticato e, a volte, più complesso. Alcuni dati: tra i giornali popolari è possibile annoverare in Gran Bretagna «The Sun» (circolazione media 2.880.000 copie al giorno), «Daily Mail» (2.100.000), «The Mail on Sunday» (2.100.000), mentre sul versante del giornalismo d’élite figurano «The Guardian» (210.000) e «The Independent» (178.000). In Germania al predominio della «Bild Zeitung» sul versante dei giornali popolari si oppone la «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Il primo vende più di tre milioni di copie al giorno, il secondo si attesta sulle 400.000 copie. In Italia, questa distinzione tra giornali popolari e giornali d’élite non è mai esistita e tutti i tentativi di giornalismo popolari sono falliti. Nel corso degli anni si è invece imposto un giornale cosiddetto ‘omnibus’, finalizzato a intercettare un pubblico con interessi ‘alti’, ma che non disdegna il pettegolezzo.

La digitalizzazione e il satellite

I cambiamenti introdotti dalla commercializzazione degli anni Ottanta si accentuano ulteriormente con il successivo processo di innovazione tecnologica che ha inizio con la digitalizzazione. Nel 1995 Nicholas Negroponte scrive Being Digital, che per quegli anni rappresenta la bibbia per tutti coloro che si occupano della trasformazione da trasmissione analogica a trasmissione digitale. Senza alcuna pretesa di esaustività e correttezza scientifica si può dire che con la digitalizzazione in uno spazio molto piccolo si può trasmettere un numero infinitamente maggiore di informazioni rispetto a quanto si poteva fare nell’era della trasmissione analogica. Mentre prima le immagini venivano trasmesse in quanto tali, ora esse vengono trasformate in un codice binario che occupa molto meno spazio. Il cavo coassiale viene progressivamente sostituito dalla fibra ottica che può portare, con minore dispersione, un numero molto superiore di messaggi. La prima conseguenza di questi mutamenti tecnologici è l’aumento delle opportunità di trasmissione. Soprattutto nel campo della comunicazione elettronica, ma non solo in questo, si accresce sensibilmente il numero dei messaggi in circolazione: aumenta, per quanto riguarda la televisione, il numero delle reti televisive a cui ogni cittadino può connettersi. Si moltiplica ulteriormente, rispetto al già discusso aumento degli anni precedenti, l’offerta di televisione.

Nasce la multimedialità: uno stesso contenuto può essere veicolato da una pluralità di mezzi che agiscono in sinergia tra di essi. Il satellite poi, cioè la trasmissione televisiva via satellite, rappresenta un ulteriore e drammatico passaggio a una fase nuova della comunicazione televisiva: con le trasmissioni satellitari saltano tutti i confini nazionali. Fino a quel momento la televisione, così come i giornali, era rimasta relegata in uno spazio fisico quasi completamente ristretto all’interno dei confini dello stato-nazione. Con la trasmissione satellitare questi limiti scompaiono: disponendo della cosiddetta ‘padella’, qualsiasi cittadino italiano può vedere le televisioni di un numero pressoché infinito di paesi; può vederne le immagini, apprenderne le abitudini, conoscerne gli eventi e certamente può diventare parte dei problemi che agitano questi altri paesi. Ma il satellite determina anche l’abrogazione effettiva delle normative esistenti: essendo in grado di sintonizzarsi su televisioni di differenti paesi si è di conseguenza esposti alle normative in vigore in questi paesi e quindi, se ad esempio, l’Italia vieta le trasmissioni per minori in una certa fascia di programmazione, non è detto che un simile divieto esista nei paesi da cui proviene la televisione su cui si è al momento sintonizzati.

Prende così corpo quel processo cosiddetto di ‘deregolamentazione’: fino all’avvento delle trasmissioni satellitari tutto l’ambito del broadcasting era stato, nella maggior parte dei paesi, sottoposto a normative abbastanza rigide, che ne definivano i margini di discrezionalità e ne indirizzavano la programmazione. Ora quelle norme vengono vanificate perché i confini nazionali non hanno più alcun significato in una situazione in cui la televisione non ha appunto più confini. Della deregolamentazione fa le spese innanzitutto l’idea e la prassi del servizio pubblico radiotelevisivo. Soprattutto in Europa, esso era nato ed era rimasto legato per decenni all’idea di stato nazionale, assolvendo in primis a compiti fondamentali di difesa e promozione dell’identità e della cultura nazionale: dappertutto, infatti, il compito del servizio pubblico radiotelevisivo era in primo luogo quello di assicurare una circolazione universale delle trasmissioni televisive raggiungendo, senza alcuna discriminazione, tutti i membri della comunità. In secondo luogo, il servizio pubblico doveva farsi carico della maturazione culturale della comunità stessa e quindi, nella visione almeno ideale, doveva assicurare a tutte le voci della società lo stesso trattamento. In altre parole, doveva favorire il pluralismo delle idee.

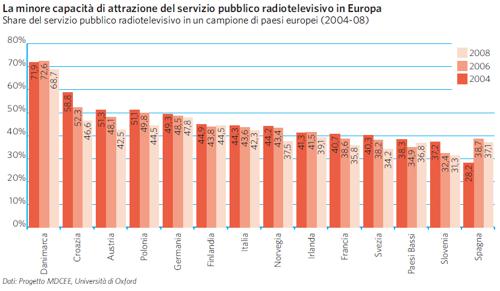

Con il procedere degli anni si impone invece una competizione tra emittenti che può essere priva di tutti quei legami e tutte quelle indicazioni di tipo prescrittivo che prima indirizzavano la programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel momento in cui esso risultava, almeno nelle democrazie europee, monopolista. L’idea stessa di servizio pubblico radiotelevisivo entra in crisi, innanzitutto sul piano della capacità di attrarre audience, laddove in precedenza esso era il monopolista indiscusso. Il grafico seguente mostra la capacità di attrazione del servizio pubblico radiotelevisivo nei principali paesi europei, mettendo in luce un calo abbastanza generalizzato anche in relazione agli ultimi anni.

Quale può essere il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo in un sistema estremamente competitivo come quello disegnato dalle evoluzioni della struttura del sistema della comunicazione di massa? Deve adattarsi alla logica competitiva e quindi fornire prodotti di più bassa qualità, in grado di attrarre un’audience maggiore, o deve invece concentrarsi su una programmazione ‘culturale’, ma fatalmente destinata a un pubblico di ‘nicchia’? Com’è possibile coniugare le due esigenze, e grazie a quale tipo di programmazione? In effetti l’ambiguità sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo si accresce con il successivo sviluppo delle ICT, tanto che oggi molti preferiscono parlare di ‘Public service media’ e non più di ‘Public service broadcasting’, sottolineando come la logica del servizio pubblico non possa più limitarsi all’ambito radiotelevisivo, ma debba inglobare anche i cosiddetti ‘nuovi media’ che, anch’essi, devono rispondere alla logica del servizio pubblico.

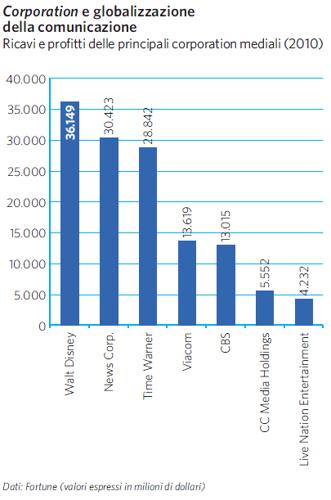

La deregolamentazione si accompagna al processo di globalizzazione che, nel sistema dei mass media come in molti altri settori dell’economia, caratterizza i processi evolutivi più recenti. Ma nella comunicazione la globalizzazione è solo in parte legata alle innovazioni determinate dall’avvento delle trasmissioni satellitari. Esse certamente favoriscono, come abbiamo detto, la circolazione dei prodotti, ma ci sono anche altre ragioni che spingono i processi di globalizzazione in questo settore. La concentrazione della proprietà e la costituzione di grandi imperi mediali, che travalicano i confini nazionali, sono certamente elementi importanti nei processi di globalizzazione. La creazione di corporation sovranazionali con attività e proprietà sparse per tutto il globo rappresenta un’inequivocabile spinta alla circolazione senza frontiere dei prodotti. Il grafico seguente riporta i dati relativi ad alcune tra le maggiori corporations mediali del mondo e loro posizione nella classifica delle multinazionali stilata da «Fortune».

L’adozione nel 1989 da parte dell’Unione Europea (Eu) della direttiva ‘Televisione senza frontiere’ testimonia a chiare lettere questi processi di trasformazione. La direttiva, poi successivamente rivista nel 2005, si basa infatti su due presupposti impliciti. Il primo, come dice la stessa denominazione ‘senza frontiere’, è il riconoscimento dell’impossibilità di tener conto di confini nazionali e quindi della necessità, almeno nell’ambito geografico europeo, di prendere in considerazione soltanto alcune norme di carattere generale, che devono ispirare le varie legislazioni nazionali, ormai insufficienti a regolamentare un fenomeno che non ha più un preciso ambito geografico di riferimento. In secondo luogo, in tale direttiva il fenomeno televisivo appare essere considerato soprattutto nella sua portata economica e non più come agente di socializzazione culturale, identitaria e anche politica, come era invece nella precedente esperienza del servizio pubblico radiotelevisivo.

Internet e le ICT

Il cammino verso l’abbondanza continua senza soste con l’avvento delle ICT e di internet. Il numero dei produttori di comunicazione aumenta ulteriormente, così come aumenta il numero dei messaggi in circolazione. Ma il mutamento è ancora più radicale di tutti i precedenti. Rispetto infatti all’epoca della comunicazione analogica, l’abbinamento tra trasmissione digitale, computer, fibra ottica e satellite produce due conseguenze principali, che rivoluzionano completamente le logiche comunicative precedenti. In primo luogo, mentre l’era della comunicazione di massa era caratterizzata dall’unidirezionalità del messaggio (il ricettore non ha alcuna possibilità di risposta, se non mediata da altri strumenti, per esempio il telefono nella comunicazione radiotelevisiva), l’era delle ICT è caratterizzata dall’interattività. Emittente e ricevente hanno la possibilità di interloquire e, appunto, il ricevente può abbandonare quel ruolo meramente passivo che gli assegnava la comunicazione di massa. Il ricevente può rispondere al messaggio, può scegliere tra una pluralità di prodotti offerti dalla stessa emittente, può, in altre parole, diventare esso stesso emittente. La seconda conseguenza è ancora più traumatica rispetto alle logiche della comunicazione di massa, imperniata, come dice la parola stessa, su una comunicazione da uno a molti. Ora questa logica cambia, le ICT consentono una comunicazione da uno a uno. Non siamo più di fronte a una relazione tra un’unica fonte e una pluralità, più o meno vasta, di consumatori: ogni utilizzatore di internet può essere fonte di messaggi e indirizzarsi a singoli, così come a moltitudini di altri utilizzatori. Tutte quelle problematiche legate alla tradizionale accezione di comunicazione di massa – la passività, l’omologazione, la ripetitività – vengono teoricamente a cadere di fronte alla possibilità di una comunicazione bidirezionale basata sull’interattività.

Come la comunicazione politica, sociale e aziendale, anche la diplomazia pubblica - quell’insieme di iniziative con cui i governi si rivolgono alle opinioni pubbliche dei paesi stranieri - sta attraversando un cambio di paradigma, da una logica transazionale a una relazionale. Nella logica transazionale la comunicazione cerca di influenzare direttamente le popolazioni, modificando i loro atteggiamenti e comportamenti attraverso campagne unidirezionali di persuasione o tramite la mediazione dei professionisti che operano nei mass media. Nella logica relazionale si cerca invece di ottenere un’influenza indiretta attraverso la costruzione di legami di fiducia con i propri interlocutori, considerati come partner anziché come target, e affiancando quindi ai rapporti con i media di massa un flusso costante di comunicazioni bidirezionali con cittadini non professionisti, capaci di diffondere messaggi credibili attraverso le loro reti di relazioni. Lo sviluppo più avanzato di questo approccio prevede che i rappresentanti di uno stato creino e gestiscano infrastrutture, attraverso le quali comunità di cittadini globali dialogano liberamente fra loro.

Questa logica, basata sul decentramento e su relazioni orizzontali anziché verticali, incontra resistenze nei governi, abituati a operare secondo complessi sistemi burocratici di autorizzazioni e catene di comando rigide. Anche per questo motivo molti esperimenti di ‘diplomazia pubblica 2.0’, fondati sulla presenza di diplomatici nella sfera pubblica online attraverso blogs e social media, hanno avuto scarso successo: toni, linguaggi e contenuti ufficiali e istituzionali faticano a conciliarsi con la soggettività e informalità che gli utenti si aspettano di incontrare su queste piattaforme. Per coinvolgere i cittadini sui nuovi media occorre cedere parte del controllo sulla produzione e distribuzione dei messaggi, e non sempre questo è possibile o desiderabile per i decisori politici.

Un altro rischio che la diplomazia pubblica online corre è di concentrarsi solo sul lato dell’offerta, ossia sulla diffusione di informazioni attraverso il maggior numero possibile di piattaforme e tecnologie, ipotizzando erroneamente che per convincere i propri interlocutori sia sufficiente bombardarli di messaggi, a prescindere dal loro contenuto. In realtà, la diplomazia pubblica non può rendere accettabile una policy che una popolazione ritiene inaccettabile; anzi, spesso in questi casi l’aumento delle informazioni può produrre effetti contrari a quelli attesi, in quanto coloro che non condividono un messaggio possono controbattere direttamente in rete e orientare le opinioni di coloro che si limitano a leggere o ascoltare.

Una trattazione del rapporto fra internet e diplomazia pubblica non può non soffermarsi sul fenomeno di Wikileaks, un’organizzazione a-statale che opera interamente online e che nel 2010 ha divulgato, in collaborazione con alcune testate giornalistiche, documenti segreti sulle guerre in Afghanistan e Iraq e 250.000 dispacci diplomatici delle ambasciate Usa. Wikileaks è stato definito ‘l’11 settembre della diplomazia’, in quanto ha messo a rischio una delle garanzie necessarie per la conduzione di qualsiasi trattativa: la segretezza di alcune informazioni e la riservatezza di certi punti di vista. D’altra parte, molti documenti pubblicati da Wikileaks hanno consentito alle opinioni pubbliche di vari paesi di smascherare le falsità e le manipolazioni dei loro leader su questioni fondamentali. In precedenza, l’equilibrio fra due interessi contrastanti – quello del pubblico a conoscere la verità e quello della diplomazia a operare in segreto – era garantito dalla mediazione dei giornalisti, che accettavano compromessi con i governi quando si era in presenza di informazioni sensibili, ma erano ritenuti dalla popolazione guardiani affidabili dell’interesse pubblico in presenza di abusi di potere.

Questo equilibrio non è più riproducibile nel contesto attuale non tanto per le proprietà intrinseche di internet, ma perché i media tradizionali e il giornalismo professionale hanno perso credibilità come ‘cani da guardia’ attenti e imparziali dei governi democratici. Difficilmente Wikileaks sarebbe riuscito ad acquisire la legittimazione che ha ottenuto, tanto agli occhi delle fonti quanto del pubblico, se i mass media non avessero perso di vista la loro funzione sociale e se molti governanti democratici non avessero palesemente nascosto o manipolato informazioni fondamentali per i loro concittadini.

Nell’ipotesi, probabile, che la tendenza alla divulgazione di questo tipo di informazioni aumenti anziché diminuire, gli stati dovranno affrontare due sfide. La prima è ridefinire quali documenti devono rimanere segreti, accrescendo la mole di informazioni disponibili al pubblico e restringendo l’accesso ai dati veramente fondamentali per la sicurezza nazionale. La seconda è attrezzarsi per spiegare meglio ai cittadini il processo decisionale in politica estera: gran parte dei documenti divulgati da Wikileaks non contiene decisioni, ma informazioni su cui si sono basate le decisioni.

Le opinioni pubbliche non sono abituate a presupporre una differenza fra il giudizio di un ambasciatore su un leader straniero e la condotta del governo verso quel leader, ma possono rapidamente prenderne coscienza se opportunamente informate. Una delle risposte della diplomazia pubblica all’aumento delle informazioni disponibili nella sfera pubblica deve dunque essere una strategia attiva che aiuti i cittadini a contestualizzarle meglio.

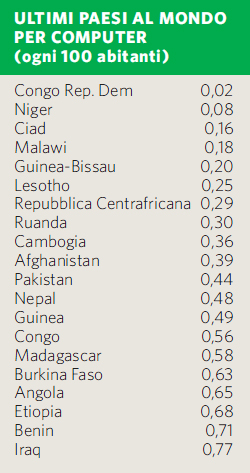

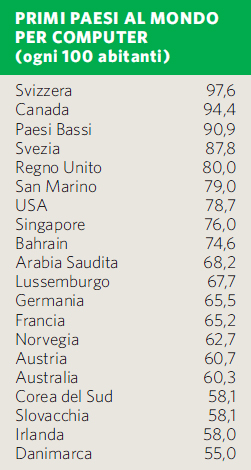

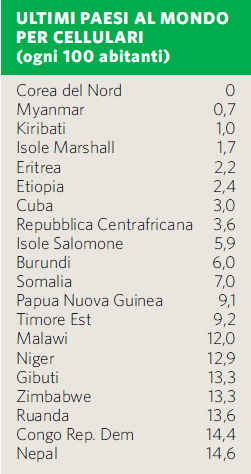

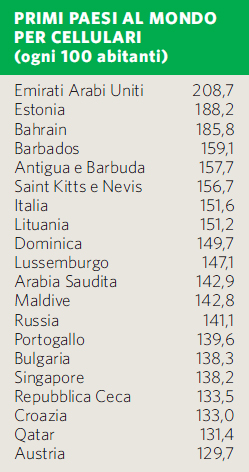

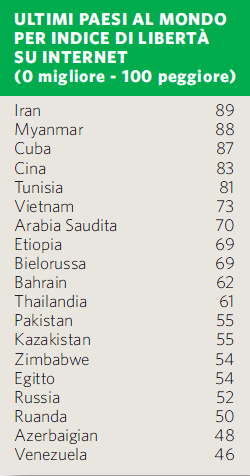

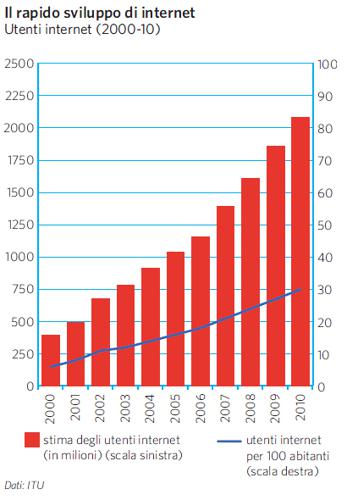

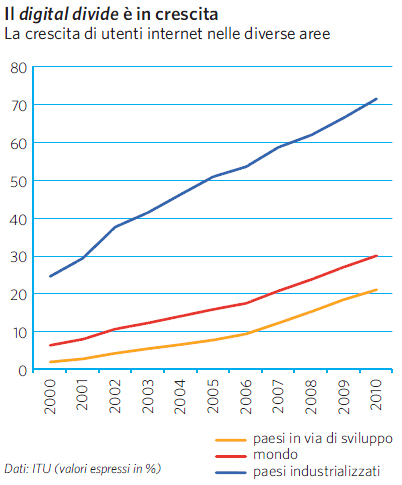

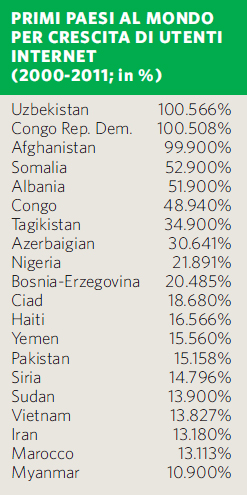

Come anticipato nell’affermazione di Manuell Castells riportata all’inizio di questo capitolo, la velocità di sviluppo di internet è stata impressionante. Il grafico lo mostra con tutta chiarezza. Tuttavia, è bene specificare che gli utilizzatori di internet non sono equamente distribuiti in tutto il mondo. Esiste infatti un digital divide tra nord e sud dell’emisfero, che, come a proposito di altri campi, disegna anche un digital divide tra mondo ricco e mondo povero. Ma anche nell’emisfero nord esistono significative differenze tra i vari paesi. L’Italia, per esempio, tra i paesi dell’Europa occidentale figura tra quelli con minore diffusione, allineandosi a paesi indubbiamente meno sviluppati del nostro. Tra i paesi dell’Europa centro-orientale, quelli cioè arrivati più recentemente alla democrazia, è particolarmente significativo il caso dell’Estonia e in misura minore quello della Lituania, che presentano indici di diffusione di internet simili, se non superiori, a quelli di molti paesi dell’Europa occidentale.

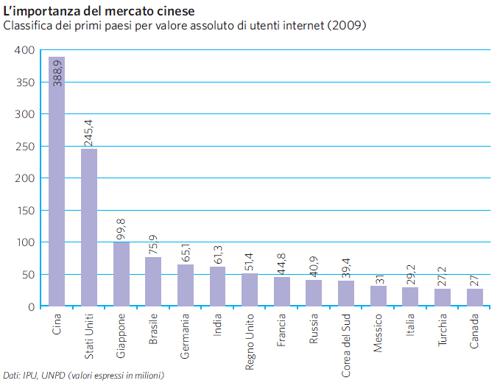

Il digital divide, com’è noto, penalizza soprattutto i paesi africani, premiando l’Europa, l’America e l’Asia. Ma anche questa osservazione va meglio contestualizzata: nel grafico sono riportati i dati aggiornati al 2009 relativi al bacino di utenza di internet; la tavola è ordinata secondo il valore assoluto. Si scopre così che la Cina è il maggior mercato quanto al numero di utenti di internet, pur se essi rappresentano attualmente solo il 28,9% della popolazione cinese. Il dato però la dice lunga sulle potenzialità di sviluppo del mercato di quell’immenso paese e spiega quindi, per esempio, tutte le difficoltà di Google a rifiutare il diktat del governo cinese per quanto riguarda la censura di alcuni siti. Il secondo utilizzatore sono gli Stati Uniti, dove però il mercato appare abbastanza saturo, essendo gli utenti di internet già circa il 78% della popolazione. Lo stesso si può dire per il Giappone. Altro mercato che lascia invece presagire margini sostenuti di sviluppo è quello brasiliano.

All’interno dell’universo di internet è particolarmente significativo lo sviluppo dei social networks. Anche in questo caso si tratta di uno sviluppo impetuoso che occupa gli anni a noi più vicini, a partire dal 2007. È uno sviluppo così impetuoso che «Time Magazine» calcola come sia probabile che al termine del 2012 gli utenti del social network più diffuso, Facebook, raggiungano la cifra di un miliardo. È impensabile, come cercheremo di argomentare più avanti, che il ritmo di questo sviluppo non influisca in maniera drammatica anche sugli altri media e, in modo particolare, sull’insieme dei media più consolidati e più vecchi.

Il lancio di Al Jazeera nel 1996 rappresenta un punto di svolta nella relazione tra mass media e equilibri geopolitici nel mondo arabo. Per comprendere la portata di questo evento bisogna focalizzarsi sul finanziatore unico di Al Jazeera: l’emirato del Qatar, un paese che, sotto la guida dell’emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, si è trasformato, negli ultimi 15 anni, da entità insignificante ad attore regionale di primo piano.

Finanziando la prima impresa giornalistica transnazionale in lingua araba in grado di adottare standard professionali paragonabili ai grandi colossi dell’informazione, il Qatar è riuscito a catturare l’attenzione di un pubblico di circa 50 milioni di spettatori. Con una linea editoriale caratterizzata da una forte predilezione per le vicende conflittuali e le opinioni controverse, Al Jazeera ha rotto parecchi tabù radicati nella cultura giornalistica del mondo arabo, includendo nelle proprie storie anche le voci dei movimenti d’opposizione, compresi i gruppi islamisti armati. Questo ha significato entrare a gamba tesa negli affari interni della maggior parte dei regimi al potere in Medio Oriente. Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno poi proiettato quello che era stato fino a quel momento un fenomeno regionale in una dimensione globale, determinando l’insorgere di tensioni tra Al Jazeera e molti attori governativi occidentali.

L’ascesa del Qatar nell’arena internazionale è stata dunque avviata tanto sul binario della politica ‘agita’ quanto su quello della sua rappresentazione. Il paese andava stringendo rapporti sempre più stretti di cooperazione economica e militare con un vastissimo spettro di soggetti, dagli Stati Uniti all’Iran e, contemporaneamente, rafforzava le proprie relazioni con Hamas, Hezbollah e il Sudan, diventando un convitato indispensabile per qualsiasi negoziato sulla stabilità nella regione. Allo stesso tempo Al Jazeera, con i suoi scoop e la capacità di trasmettere live dagli angoli caldi del Medio Oriente, si trasformava, per le opinioni pubbliche arabe, nel principale autore della ricostruzione giornalistica della realtà. Secondo i dati dell’Arab Advisors Group, nel 2005 il canale era considerato ‘molto attendibile’ o ‘attendibile’ dall’85,7% degli intervistati in Egitto, dal 63,8% in Giordania e dal 69% in Arabia Saudita.

Al Jazeera non ha assunto dunque la struttura di un semplice organo di propaganda al servizio del monarca qatariano, al contrario, la reputazione giornalistica che si è costruita tra le audience arabe ne ha fatto il primo vero ‘global media’ non occidentale. Proprio questo elemento rappresenta la chiave del successo dell’operazione, anche in termini strategici: mentre per il pubblico, che ragiona sulla base della qualità dell’offerta, Al Jazeera è soltanto Al Jazeera, agli occhi di governi e attori politici un tale gigante nella produzione di contenuti simbolici rappresenta un’arma pericolosa nelle mani del Qatar.

Il lievitare delle relazioni diplomatiche dell’emirato ha visto poi un proporzionale ampliamento del network televisivo. Nell’inverno 2006, con il reclutamento di alcuni tra i volti più importanti di Cnn e Bbc, è nata Al Jazeera English (Aje), canale ‘all news’ che guarda sia al Sud del mondo che a quei settori delle opinioni pubbliche occidentali particolarmente attenti alle notizie da aree ‘periferiche’. Le difficoltà incontrate da Aje nell’ottenere licenze e stipulare accordi per trasmettere via cavo e via satellite su alcune piazze particolarmente strategiche, come gli Usa o l’India, mostrano come questa espansione abbia impensierito notevolmente governi e potenziali competitor già presenti nei singoli mercati delle news.

La ‘Primavera araba’ del 2011 ha rappresentato per Al Jazeera una grande occasione per incassare gli interessi di questa complessa e diversificata strategia editoriale. Potendo contare su una presenza capillare sul territorio e soprattutto su una rete sorprendente di contatti, il network si è imposto come news maker unico rispetto alle vicende che hanno sconvolto il Medio Oriente.

Aje ha così ampliato ulteriormente il numero dei suoi ammiratori in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti. Il canale in arabo, invece, ha contribuito al diffondersi a livello regionale del lessico e dei simboli della ‘rivoluzione’, mantenendo però un’attenzione differenziata alle singole piazze, in sintonia soprattutto con gli orientamenti diplomatici di Doha.

In termini giornalistici, la cifra distintiva dell’approccio di Al Jazeera ai sollevamenti arabi del 2011 è stata la capacità di utilizzare i social media non solo come canali alternativi per informare il proprio pubblico, ma anche come ambienti per sviluppare alleanze nella produzione di notizie con blogger e citizen journalist, vere star di quelle concitate settimane. Anche in questo caso, dunque, scelte editoriali ardite e innovative hanno determinato un vantaggio competitivo prezioso non solo per il network, ma anche per il suo finanziatore.

Le ambizioni politiche e mediatiche dell’emiro si sono tutt’altro che esaurite, al contrario, egli sembra essere deciso a ‘glocalizzare’ definitivamente la formula Al Jazeera, riproponendola e adattandola a nuovi mercati delle news e a nuovi contesti geopolitici. Nel 2010 il network ha acquistato una grande stazione televisiva a Sarajevo, da dove avviare Al Jazeera Balkan, un canale tutto nuovo che potrà contare sulle sinergie con le due ‘sorelle maggiori’ ma che, allo stesso tempo, trasmettendo in lingua locale, manterrà un focus privilegiato sui Balcani. Contemporaneamente Al Jazeera si sta preparando a sbarcare, con un altro canale in lingua, su un nuovo e importante mercato televisivo: la Turchia. E questo proprio ora che, con il ridimensionarsi delle aspettative nei confronti dell’Europa, le relazioni diplomatiche tra Ankara e il mondo arabo si sono fatte più strette.

Il modello Al Jazeera dunque ha visto un piccolo e ricchissimo paese creare uno dei più estesi network giornalistici al mondo, trovando, nella relazione tra questo marchio e gli ormai numerosi pubblici per i quali esso è sinonimo di notizie di qualità, uno degli strumenti chiave per proiettare la propria influenza internazionale. Un modello che appare tanto affascinante quanto difficilmente replicabile.

E i vecchi media?

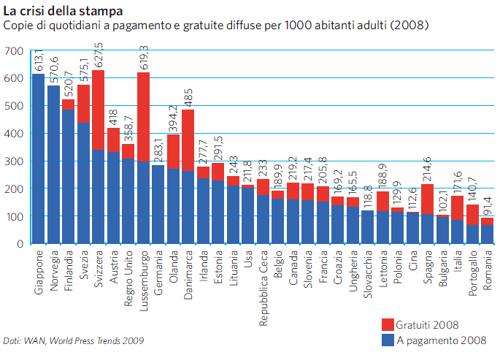

Vediamo allora cosa succede nell’universo dei vecchi media a partire dai dati sullo sviluppo di internet appena illustrati. Il primo mezzo a farne le spese è la stampa scritta. Essa ha sempre avuto una circolazione piuttosto differenziata tra i vari paesi, tanto da delineare diversi modelli giornalistici e anche differenti funzioni che la stampa svolge nei confronti della società in generale. Nel grafico successivo sono riportati i dati relativi al numero di copie vendute ogni 1000 abitanti in alcuni paesi. Come appare evidente, il nostro paese non è in una bella situazione: si colloca al penultimo posto tra i paesi dell’Europa occidentale, prima soltanto del Portogallo (nella tabella non è inclusa la Grecia, dove la diffusione dei quotidiani è ancora più bassa).

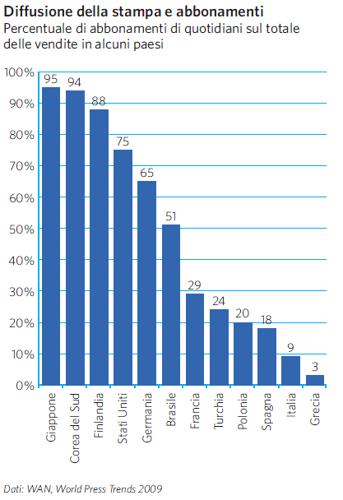

Altri dati sono parimenti significativi: a parte il caso del Giappone (e di Singapore, non indicato in tabella), ai primi posti di questa graduatoria si collocano i paesi dell’Europa settentrionale, con in testa la Norvegia. Diverse le ragioni che definiscono questa graduatoria: si può pensare a condizioni climatiche (maggior tempo da trascorrere in casa), a ragioni religiose (storicamente il protestantesimo è stato legato alla stampa più di quanto lo sia sta stato il mondo cattolico), ma soprattutto due appaiono le ragioni di questa più larga diffusione nei paesi del Nord Europa. C’è una ragione, per così dire, strutturale, che ha a che fare con la distribuzione. Il confronto tra i grafici seguenti mostra infatti come ci sia una strettissima correlazione tra distribuzione per abbonamento e maggiore diffusione della stampa. In tutti i paesi dove prevale la distribuzione per abbonamento la circolazione dei giornali è molto più alta. L’Italia, terz’ultimo tra i paesi europei in quanto a circolazione dei giornali, basa la loro distribuzione quasi esclusivamente sulla vendita in edicola. È chiaro che l’abbonamento genera fidelizzazione, mentre l’acquisto in edicola è molte volte legato al caso e alla circostanza.

La ragione principale di queste massicce differenze nella circolazione dei giornali risiede però forse nella diversa storia del giornalismo e nei diversi modelli professionali che ne sono derivati. Nei paesi dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti, il giornale – pur nascendo, come altrove, quale strumento del dibattito e dello scontro religioso e politico – si è ben presto sovrapposto al mercato dei beni di consumo. In questi paesi, infatti, un maggiore e più veloce sviluppo di tutte le istituzioni proprie dell’economia liberale (appunto, dal mercato dei beni di consumo all’istituzione parlamentare) ha determinato anche una maggiore circolazione di risorse provenienti dalla pubblicità, spingendo i giornali ad abbandonare i mercati elitari a cui erano inizialmente ristretti per guardare invece a quel mercato di massa che si stava affermando in questi stessi contesti. Si è così progressivamente abbandonato un modello di giornalismo finalizzato a una circolazione elitaria, indirizzata a un pubblico già socializzato alla politica e, più in generale, al dibattito delle idee. La circolazione dei giornali è cresciuta di conseguenza, determinando, in quei paesi, un’abitudine alla lettura, seppure spesso di un giornale formato tabloid, che si rispecchia nelle classifiche prima esposte.

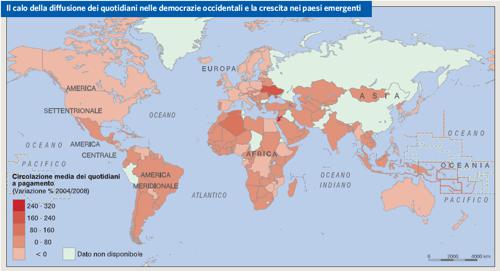

Un dato però accomuna i paesi ai primi posti della graduatoria della diffusione dei quotidiani e quelli agli ultimi posti. Nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, e in particolare nelle democrazie occidentali, la circolazione dei quotidiani è diminuita in modo sensibile. Questo calo è stato particolarmente sensibile negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa occidentale, determinando una crisi del giornalismo occidentale che appare irreversibile. La diminuzione delle vendite ha ovviamente significato minori introiti dagli inserzionisti pubblicitari e quindi, molto spesso, un taglio sostanziale nell’organizzazione editoriale: molti giornalisti sono stati licenziati, i corrispondenti esteri diminuiti, molte testate hanno chiuso. Questa situazione di crisi è avvertita soprattutto negli Stati Uniti, dove addirittura si è parlato a più riprese della data in cui i giornali stampati scompariranno definitivamente: in un testo divenuto ormai famoso, Philip Meyer sostiene che è probabile che l’ultima copia del «New York Times» verrà pubblicata nel 2043 (Meyer 2004). Tale allarme è stato più volte ripreso da Rupert Murdoch che, nel frattempo, pur essendo proprietario anche di alcune tra le principali testate inglesi («The Sun», «The Times») e statunitensi («The Wall Street Journal»), proprio all’inizio del 2011 ha lanciato il suo giornale elettronico «The Daily», prodotto specificatamente per l’iPad.

Anche il dato sulla diminuzione della circolazione della carta stampata non è però omogeneo. Si osserverà infatti che in alcuni dei paesi in più rapida ascesa economica – i casi sono quelli di Brasile e India – la circolazione della stampa è in crescita.

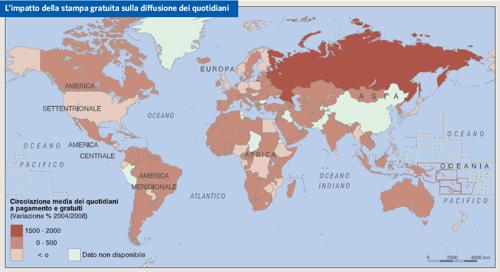

Lo stesso dato diventa ancora più controverso se si guarda non solo ai quotidiani a pagamento, ma anche alla ‘free press’, cioè a quei giornali distribuiti gratuitamente nelle stazioni, per le strade, ecc. E così il dato appena illustrato si inverte: in gran parte dell’Europa occidentale, ma non negli Stati Uniti, la circolazione complessiva dei quotidiani aumenta, anche se non di molto. Si può pensare che molti lettori abbiano abbandonato, per ovvi motivi economici, il tradizionale giornale a pagamento, o che nuovi lettori si siano avvicinati a un prodotto di lettura diffuso gratuitamente. È probabile che ambedue le letture siano valide, ma questo introduce un altro tema di grande importanza, che indica una chiara linea evolutiva.

Lo sviluppo della stampa e il protestantesimo

Molti autori, a partire da Elisabeth Eisenstein e Marshall McLuhan, hanno sottolineato lo stretto rapporto che esiste tra sviluppo della stampa e protestantesimo. In uno dei suoi testi Eisenstein, tra i più importanti studiosi della stampa, afferma che «il protestantesimo e la stampa hanno avuto molte più cose in comune che non la Chiesa cattolica e la stampa» (Eisenstein 1979, p. 406). Martin Lutero è infatti il primo a capire le potenzialità di quell’invenzione dovuta, qualche anno prima, a un altro tedesco: Johann Gutenberg. Lutero usa questo nuovo strumento per diffondere le sue tesi e soprattutto per stampare la Bibbia, che traduce nelle cosiddette lingue volgari infrangendo così il dominio del latino, lingua ufficiale della Chiesa cattolica romana. A tutti gli effetti Martin Lutero usa la stampa come uno strumento di guerra contro la Chiesa di Roma, che resta invece legata alle consolidate tradizioni della trasmissione orale e delle riproduzioni degli amanuensi, rimaste ambedue sotto il suo controllo. La maggiore diffusione della stampa in alcuni paesi dell’Europa centrale e settentrionale può quindi anche dipendere da questa più consolidata attenzione al testo scritto e alla lettura che, nel corso degli anni, ha poi facilitato la circolazione dei libri e dei giornali. La lettura dei testi sacri faceva infatti parte del percorso educativo del protestante così come, in tutt’altro contesto, essa fa parte della formazione ebraica. McLuhan non solo conferma queste tesi, ma sottolinea anche come l’invenzione della stampa abbia creato quell’«uomo tipografico» i cui atteggiamenti, modi di pensare, abitudini, processi di apprendimento sono sostanzialmente differenti da quelli dell’uomo precedente (McLuhan 1962).

Una situazione di crisi: il giornalismo negli Usa oggi

Un recente rapporto della Columbia School of Journalism su The Reconstruction of American Journalism traccia un panorama molto pessimistico del giornalismo americano di oggi, che si concretizza nella scomparsa di molte testate (soprattutto locali), nel licenziamento di altrettanti giornalisti, nella chiusura di sedi di corrispondenza all’estero. Si lamenta anche il ritorno di un giornalismo partigiano, che costituisce una seria minaccia all’imparzialità e all’indipendenza tipica del modello liberale di giornalismo. Il rapporto individua ovviamente le ragioni di questa situazione nella crisi economica seguita al tracollo del sistema bancario del 2008-09: questa ha determinato una notevole riduzione degli introiti pubblicitari. Lo sviluppo di internet ha costituito, e costituisce tutt’oggi, un ulteriore elemento di crisi e di trasformazione radicale del giornalismo americano. La soluzione che il rapporto della Columbia School of Journalism propone è sorprendente, almeno in relazione al contesto americano, imperniato saldamente sulla logica del First Amendment (il non intervento dello stato nel campo della libertà di espressione). Gli estensori del rapporto, infatti, propugnano un supporto economico del governo che rivitalizzi il giornalismo americano, premiando tutte quelle iniziative editoriali che si muovono nella logica del servizio pubblico.

Una situazione in sviluppo: i media in Brasile e India

Sarebbe sbagliato generalizzare la situazione di crisi dei media tradizionali che emerge negli Stati Uniti e in altre democrazie occidentali. Ci sono infatti alcune cosiddette ‘democrazie emergenti’ (in modo particolare Brasile e India) dove anche i media tradizionali e non solo i nuovi media appaiono in continuo sviluppo. In modo particolare l’India emerge non solo per l’enorme sviluppo della sua industria cinematografica (Bollywood), ma anche perché la stessa editoria non conosce quella situazione di crisi così diffusa nella vecchia Europa e negli Usa. La televisione brasiliana (in modo specifico il gruppo Globo) costituisce un impero multinazionale, con politiche massicce di esportazione, che caratterizzano peraltro anche la televisione messicana e in modo particolare il gruppo Televisa.

La frammentazione dell’offerta e dell’audience

Il tema è quello della frammentazione. Finora infatti, a proposito dell’innovazione tecnologica, e di internet in particolare, era prevalsa la cosiddetta lettura ‘tecno-ottimistica’: internet, e le Ict più in generale, avrebbero aperto la strada verso un futuro luminoso. I cittadini avrebbero potuto avere accesso a una quantità incredibile di informazioni, ci sarebbe stata più trasparenza e più controllo sui detentori del potere. Le nuove tecnologie dell’informazione avrebbero facilitato la creazione di un cittadino informato. I cittadini stessi possono diventare fornitori di informazione e di conoscenza, favorendo quello che oggi si definisce ‘citizens journalism’. Non che questo non sia vero, ma spesso, come già accennato, si sono sottovalutati i rischi, i problemi che i new media possono creare. Alcuni di questi rischi sono stati già esposti: i regimi autoritari possono chiudere o tentare di chiudere internet; possono manipolare le informazioni che circolano in rete, come ha messo in evidenza Evgeni Morozov in un recente libro (Morozov 2011). Sorge un problema di controllo e verifica delle fonti; non si riesce a essere sicuri di quali informazioni siano accurate e vere e quali no. Ma internet e le nuove tecnologie dell’informazione elettronica possono avere conseguenze ancora più dirompenti, non necessariamente negative, ma tali da influenzare in maniera pesante la struttura dell’intero sistema della comunicazione, della vecchia comunicazione di massa.

Il dato prima esposto, relativo alla diminuita circolazione della stampa scritta, rientra tra le trasformazioni probabilmente indotte da internet. Un termine, infatti, definisce bene il mutamento in atto: frammentazione. Lo sviluppo tecnologico – prima la digitalizzazzione e il satellite e quindi le Ict – ha determinato un mercato della comunicazione estremamente affollato. La stessa presenza dei free papers ha significato, come abbiamo visto, un aumento complessivo nella circolazione dei quotidiani, proponendo più numerose possibilità di scelta, ma anche causando indubbiamente una diminuzione nella circolazione dei più tradizionali quotidiani a pagamento, la cui circolazione è ulteriormente diminuita a seguito dello sviluppo della lettura on line, diffusa soprattutto tra i più giovani.

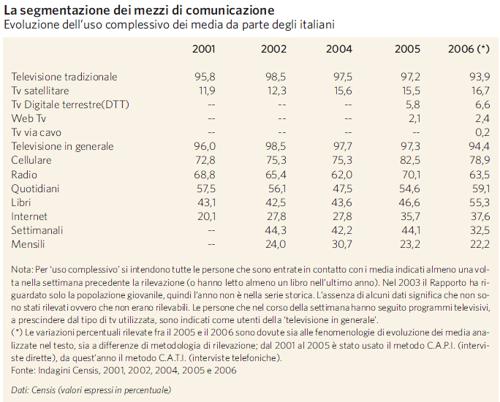

Insomma, negli ultimi anni è cresciuto a dismisura il numero delle fonti di informazione e il numero dei messaggi in circolazione. Si è di conseguenza determinato un processo di frammentazione del mercato e quindi dell’audience. I diversi competitori hanno cioè selezionato all’interno dei potenziali utenti una propria fetta di mercato: una propria nicchia, più o meno vasta, di lettori, telespettatori, utenti di internet. Questo processo di frammentazione è riscontrabile sia nel più vasto campo della comunicazione, per cui il pubblico dei potenziali consumatori si è diviso tra i diversi mezzi della comunicazione, sia all’interno dell’universo di ciascun mezzo. La selezione avvenuta nel campo più generale della comunicazione è ben descritta, per quanto riguarda l’Italia, dal grafico seguente, in cui appare evidente come nel corso degli anni sia intervenuta una segmentazione tra i vari mezzi, probabilmente in base a criteri tra i più differenti: mezzi gratuiti/a pagamento, velocità di consumo/consultazione, programmazione/contenuti, ecc.

Il grafico successivo mostra come anche negli Stati Uniti sia intervenuto un simile processo di frammentazione. Ambedue le tabelle, quella relativa all’Italia e quella relativa agli Usa, mettono in evidenza come sia la televisione tradizionale a perdere pubblico (all’interno del sistema televisivo si osserva che, almeno per l’Italia, perde pubblico la televisione analogica, ma lo guadagna quella digitale e satellitare), mentre l’incremento che si osserva nella lettura dei quotidiani in Italia è legato, come già detto, allo sviluppo della free press. Se perdono consumatori i cosiddetti media tradizionali li guadagna invece tutto il campo dei nuovi media.

È poi intervenuta un’ulteriore frammentazione, dal momento che è appunto cresciuto enormemente il numero delle possibili fonti di comunicazione anche all’interno dei singoli ambiti mediali: in questo caso, la competizione tra mezzi similari ha imposto quella che in marketing si chiama ‘segmentazione’ del mercato. Ogni singola fonte ha cercato di indirizzarsi a una propria, specifica fetta di pubblico. Nel campo dei mass media tale segmentazione può attuarsi sulla base di variabili demografiche (fonti che si indirizzano a un pubblico di giovani/adulti, di donne/uomini, ecc.), di variabili di contenuto (fonti che trasmettono contenuti indirizzati a nicchie specifiche di consumatori) e, se si resta nel campo dei ‘vecchi’ media, sulla base di variabili geografiche (si veda il caso delle televisioni e dei giornali locali). Quando ci si trova di fronte a mercati organizzati nazionalmente, la competizione avviene spesso sulla base di variabili culturali, ideologiche e politiche. È quello che ci insegna la storia del giornalismo: tradizionalmente nei mercati locali (a meno di interventi di sostegno economico) c’è sempre stato un giornale monopolista che poteva indirizzarsi alla vasta maggioranza dei lettori, senza importanti distinzioni, mentre invece sui mercati nazionali la competizione si è sempre giocata su variabili prevalentemente culturali e ideologiche.

Ed è quello che sta succedendo anche oggi: si prenda negli Stati Uniti il caso della Fox, una rete ‘all news’ che ha trovato una propria collocazione di mercato sul versante dell’opinione pubblica conservatrice. Sulla spinta nazionalistica e anti-islamica seguita all’attentato alle Torri Gemelle, a cui qualche anno dopo ha fatto seguito la forte rivolta conservatrice alla riforma sanitaria voluta da Barack Obama, Fox News ha progressivamente scelto una propria collocazione di mercato, indirizzandosi a quelle fette di pubblico che maggiormente apparivano portatrici di questi sentimenti. In questo modo ha potuto contrastare il primato del più consolidato canale ‘all news’, Cnn, e quindi affermarsi anche in relazione agli altri canali via etere.

Il mercato dei mass media in Italia si è sempre caratterizzato per una ben decisa segmentazione politico-ideologica: essa ha riguardato prima la circolazione elitaria dei giornali e quindi una simile, anche se per alcuni tratti più sfumata, segmentazione si è trasferita sul mercato televisivo. La commercializzazione degli anni Ottanta non ha cancellato questa specifica caratterizzazione del mercato mediale italiano: l’ha coniugata con alcune specificità tutte nostrane. In modo particolare, la commercializzazione si è coniugata con la tradizionale partigianeria: ne è derivato un forte sensazionalismo dai differenti colori politici – titoli cosiddetti ‘strillati’ (ma anche contenuti altisonanti), uniti ad altrettanto marcate e precise scelte di campo.

Tanto più la frammentazione ha riguardato la blogosfera: tra le innovazioni principali apportate da internet figura infatti l’idea di comunità virtuale. Essa individua un gruppo di persone accomunate da un medesimo interesse (da una stessa moda, da una comune appartenenza ideologica e politica, dall’amore per la stessa squadra, ecc.), individui che interagiscono in rete creando un terreno condiviso di scambi e di comuni vedute. Queste persone mai, o solo raramente, si incontrano, eppure sviluppano progressivamente un senso di appartenenza e instaurano legami, appunto virtuali, che non per questo, però, sono meno radicati di quelli che si sviluppano tra gruppi di persone che si incontrano nella realtà.

La ricerca della conferma è il legame simbolico dominante all’interno della comunità virtuale. In questo senso, nella blogosfera prevalgono siti che raccolgono persone caratterizzate da una comune appartenenza, di qualsiasi tipo essa sia. Diverse ricerche hanno già messo in evidenza questo tipo di frammentazione. Nel Regno Unito si contano 1700 blogs politici e in Italia il successo del blog di Beppe Grillo è un ulteriore testimonianza di come la blogosfera presenti accentuati caratteri di frammentazione, costruita a partire da variabili ideologico-politiche.

La frammentazione apre un problema principale già messo in luce con l’accentuata commercializzazione degli anni Ottanta: essa può minacciare la sopravvivenza di quelle sfere pubbliche nazionali che, caratterizzate da universalismo, consentivano il confronto pur tra opinioni contrastanti le quali riuscivano però il più delle volte a trovare una composizione attraverso uno spesso complesso e defatigante processo di negoziazione. Non va peraltro dimenticato che proprio grazie a tale funzione universalistica il giornale stampato aveva consentito, come sottolineato nell’ormai classico Comunità immaginarie di Benedict Anderson, la creazione degli stati nazionali e la condivisione su territori geografici molto estesi di medesime immagini, conoscenze, opinioni, linguaggi (Anderson 1983). Oggi, invece, le condizioni sembrano invertirsi e il processo di frammentazione può determinare l’assenza, o quanto meno la debolezza, di uno spazio simbolico condiviso nel quale incontrarsi, scambiarsi punti di vista e, possibilmente, raggiungere un accordo sui punti in discussione.

Tale assenza comporta un possibile rischio: una maggiore polarizzazione sociale e politica, appunto perché manca (o quanto meno è più debole ed evanescente) un luogo comune dove potersi confrontare, mediare, accordarsi. Non a caso alcuni anni fa, uno dei principali studiosi della comunicazione di massa, Elihu Katz, aveva scritto un saggio dal titolo illuminante And Deliver Us from Segmentation (E liberaci dalla segmentazione). In questo saggio, Katz poneva l’attenzione proprio sui problemi che potevano insorgere con la segmentazione dell’audience seguita alla commercializzazione degli anni Ottanta e quindi all’avvento della televisione digitale e satellitare, che aveva ampliato enormemente il numero delle fonti. Si veniva così a perdere, affermava Katz, quel luogo ideale di incontro rappresentato dall’audience di massa, pur con tutti i suoi difetti e limiti. In assenza di questo luogo si determina invece una tendenza al rafforzamento delle opinioni già esistenti, rischiando così di incrementare la polarizzazione della vita sociale e politica.

Il cammino verso l’abbondanza implica infatti il progressivo passaggio dalla comunicazione di massa a forme di comunicazione segmentata: si è passati progressivamente dal broadcasting al narrowcasting, dalla comunicazione a un pubblico generalizzato a un’audience di nicchia, dalla televisione generalista alla televisione di nicchia, e via di seguito.

È pensabile che nel prossimo futuro continuino ad esistere fonti di informazione, soprattutto nel campo televisivo, indirizzate a un pubblico di massa, con contenuti e prodotti di facile accesso e privi di una specifica colorazione. Accanto a tali strutture potrà invece prendere corpo un sempre più accentuato processo di frammentazione, con la creazione e proliferazione di fonti di informazione indirizzate a pubblici di nicchia e quindi di contenuti, se non elitari, certamente indirizzati a pubblici che già condividono opinioni, conoscenze, sentimenti, percezioni.

Ma ovviamente c’è anche un dato positivo: la frammentazione implica infatti maggior pluralismo delle idee e delle fonti. E questa è certamente una grande conquista democratica.

In conclusione, tre sembrano le tendenze emergenti nella struttura e nel funzionamento del sistema della comunicazione in una situazione di abbondanza delle fonti di informazione. C’è un processo di globalizzazione che si impernia sia sulla circolazione universale degli stessi contenuti, sia sulla diffusione planetaria di concentrazione di proprietà e quindi anche di strutture, assetti e procedure organizzative. Nello stesso tempo, l’abbondanza delle fonti di informazione favorisce un processo di frammentazione dell’offerta e del pubblico, che può accrescere la polarizzazione sociale e politica creando nel frattempo il cosiddetto digital divide tra un pubblico di massa, esposto a contenuti di facile consumo, e un pubblico ‘più educato’, interessato invece a messaggi più selettivi e forse anche più sofisticati. La terza tendenza riguarda oggettivamente la disintermediazione: i cittadini possono accedere direttamente alle fonti di informazione, rendendo superfluo il lavoro dei tradizionali ‘intermediari’ – giornalisti e altri professionisti della comunicazione. Ma questo avviene ovunque? Ovviamente no: ci sono differenze, a volte sempre più marcate, tra mondo libero e regimi autoritari, che ancora riescono a controllare lo sviluppo delle nuove tecnologie; e ci sono differenze tra paesi dove internet ha significato una distribuzione sempre più capillare dell’informazione e paesi dove invece l’accesso alle nuove tecnologie è ancora limitato.

Insomma, come si suol dire, un quadro caratterizzato da bianchi e neri, da ottimismo e pessimismo: le trasformazioni politiche intervenute all’inizio del 2011 in alcuni paesi dell’area del Mediterraneo hanno dimostrato le grandi potenzialità emancipatrici legate alle nuove tecnologie e non a caso si è spesso parlato della ‘rivoluzione di Facebook’, proprio per evidenziare il ruolo svolto da internet e dalla telefonia mobile in quanto strumenti di mobilitazione e partecipazione politica. Maggior pluralismo, maggiori possibilità di sfuggire a quel controllo che si può invece esercitare quando si è in presenza di un mercato accentrato della comunicazione. Nello stesso tempo permangono, ed anzi sembrano accrescersi, le differenze tra paesi poveri e paesi ricchi: il digital divide diventa così un ulteriore strumento di separazione e distinzione, contraddicendo quella tendenza alla globalizzazione e al cosmopolitismo che indubbiamente le nuove tecnologie mettono in bella evidenza.

Comunità virtuale

Il primo a parlare di comunità virtuale è stato Howard Rheingold in un libro del 1994, in cui descriveva lo sviluppo di quello che egli definiva ‘the Well’ (Whole Earth ‘Lectronic Link): una comunità nata da un’iniziativa di cittadini residenti nell’area di San Francisco. Essa si è poi allargata, grazie al web, a una comunità planetaria, all’interno della quale prendono corpo interazioni che definiscono, pur senza possibilità di incontro reale, una comunità di appartenenti. Il concetto è stato poi ripreso da Manuel Castells, che ha sviluppato l’idea di una società delle reti in cui si verifica un processo di frammentazione planetaria con la costruzione di tante reti virtuali di comunicazione.

Per saperne di più:

B. Anderson (1983) Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism, London; trad. it. Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Roma 1996.

J. Blumler (1992) (a cura di) Television and the Public Interest. Vulnerable Values in Western European Broadcasting, London.

M. Castells (1996) The Rise of Network Society, New York; trad. it. La nascita della società in rete, Milano 2002.

E. Eisenstein (1979) The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge.

D. Hallin, P. Mancini (2004) Comparing Media Systems: Three models of media and politics, Cambridge; trad. it. Modelli di giornalismo: mass media e politica nelle democrazie occidentali, ;Roma-Bari 1994.

E. Katz (1996) And Deliver Us from Segmentation, «Annals of the American Academy of Political and Social Science», 546, pp. 22-33.

M. McLuhan (1962) The Gutenberg Galaxy: The making of typographic man, Toronto; trad. it. La galassia Gutenberg, Roma 1976.

P. Meyer (2004) The Vanishing Newspaper. Saving journalism in the information age, Columbia, Mo.

E. Morozov (2011) The Net Delusion. The dark side of internet freedom, New York.

N. Negroponte (1995) Being Digital, London; trad. it. Essere digitali, Milano 1999.

E. Novelli (1995) Dalla televisione di partito al partito della televisione. Televisione e politica in Italia: 1960-1995, Firenze.

A. Pilati (1987) Il nuovo sistema dei media. ;Come cambia la comunicazione negli anni Ottanta, Milano.

H. Rheingold (1994) The Virtual Community. Homesteading on the electronic frontier, London; trad. it. Comunità virtuali. Parlare, incontrarsi, vivere nel cyberspazio, Milano 1994.