L'imprenditoria femminile nell'Italia unita

L’imprenditoria femminile nell’Italia unita

L’introduzione della variabile di ‘genere’ nella business history ha contribuito a una nuova narrazione della figura dell’imprenditore. In sede di analisi storica, la questione della presunta diversità dell’imprenditoria femminile trova il suo fondamento nell’assunto che l’imprenditore è un interprete dell’ambiente nel quale opera e che le attività di cui si occupa sono parte integrante di una determinata comunità sociale. La cultura, i sistemi di valori, nonché le circostanze hanno un impatto rilevante nel determinare la qualità e le caratteristiche della sua attività. È pur vero che da quando Joan W. Scott definì il gender, negli anni Ottanta, non si è mancato di avanzare riserve, nella comunità degli studiosi, sull’interesse di questo concetto, e tuttavia la convinzione della sua utilità euristica resta diffusa. Infatti, tutte le culture interpretano le differenze biologiche fra uomini e donne traducendole in aspettative diverse su quali comportamenti e attività siano appropriati per loro, nonché sulle risorse, i diritti e il potere che uomini e donne detengono nella società. Il riconoscimento che nel mondo degli affari esista una miriade di forme organizzative e che le strategie vengano forgiate non soltanto dal determinismo del mainstream e del profitto, bensì anche da fattori culturali e sistemi di valori ha consentito un importante passo avanti verso una più profonda conoscenza delle funzioni e dei fattori del business. Pertanto il contesto di ‘genere’ resta ancora di grande rilevanza.

Chi è, dunque, l’imprenditrice? Una definizione è fondamentale per precisarne il ruolo sociale. Infatti, contestualizzare la questione di ‘chi è una donna imprenditrice’ comporta che categorie sociali come genere ed etnia siano individuate quali fattori rilevanti nel forgiare modi e scelte di inserimento sui mercati, di assunzione dei dipendenti, di creazione di peculiari forme organizzative (Kwolek-Folland 1998). Pertanto in questo saggio mi avvalgo della definizione più ampia di impresa e di imprenditore, ossia quella proposta da Mark Casson (1995), che consente di superare le molte segmentazioni proprie delle funzioni e del ruolo imprenditoriale. L’imprenditore non può essere narrato, infatti, solamente nella prospettiva ‘eroica’ dell’innovatore e distruttore creativo raffigurato da Joseph A. Schumpeter. La sua risulta oggi una figura variegata, che si connota essenzialmente come un soggetto rapido nel cogliere le occasioni che gli si presentano e nel prendere decisioni ‘giudiziose’ in un contesto di risorse scarse. Si può dire che l’imprenditore è un interprete del suo ambiente, capace di afferrare all’interno del gruppo sociale nel quale agisce e si muove le motivazioni per intraprendere un’attività economica. Proprio queste griglie teoriche permettono di includere nelle attività imprenditoriali anche le molte minute attività economiche gestite dalle donne.

L’idea che innovazione e imprenditoria siano positivamente correlate, e che entrambe guidino la crescita economica, è tutt’oggi ampiamente diffusa. Tuttavia, raramente si è cercato di analizzare empiricamente e sotto il profilo storico queste correlazioni. Un recente studio (S. Anokhin, J. Wincent, Start-up rates and innovations: a cross-country examination, «Journal of international business studies», 2012, 43, 1, pp. 41-60) mostra che la qualità e l’impatto dell’attività imprenditoriale può variare significativamente fra le diverse economie. In particolare, che un più elevato grado di imprese start-up contribuisce positivamente all’innovazione economica e a incrementare la produttività totale dei fattori soltanto quando ci sono le giuste condizioni di sistema. Specificamente, se un’economia non investe in ricerca, sviluppo e innovazione, gli imprenditori avranno ben scarse opportunità e libertà d’azione per agire come ‘agenti di distruzione creativa’ sfruttando il progresso tecnologico creato dalla ricerca. L’imprenditoria può supportare la crescita economica, ma soltanto come parte di un più vasto insieme di fattori di politica economica e di sviluppo.

Stereotipi, rappresentazioni e autopercezione hanno enfatizzato a lungo la scarsa predisposizione delle donne per l’innovazione e l’imprenditoria, relegandole perciò ai margini della narrazione economica o prendendone in considerazione il ruolo innanzitutto in mansioni di tipo esecutivo e in rapporti di lavoro dipendente. Eppure sono l’attitudine della società, il suo sistema di valori e la cultura, l’equilibrio demografico, la tecnologia, il regime degli scambi, i quadri normativi, nonché i flussi e i cerchi concentrici dell’economia mondo a modellare le forme delle attività e dell’imprenditoria femminili. Pertanto, nella storia dell’Italia unita si possono individuare alcune macrodeterminanti esogene ed endogene dell’imprenditoria femminile come le fasi di più intensa esposizione del Paese ai flussi internazionali all’epoca del decollo industriale, fra il 1896 e il 1914, e del ‘miracolo economico’ negli anni Cinquanta e Sessanta, nonché la crisi del decennio Settanta. Fra le istituzioni e le organizzazioni risultano centrali la famiglia e la piccola impresa.

Dall’Unità alla Prima guerra mondiale

L’involuzione dell’autonomia giuridica e patrimoniale delle donne

All’epoca in cui si costituì lo Stato unitario, l’economia italiana accusava un grave ritardo rispetto all’evoluzione in corso nei Paesi più avanzati dell’Europa occidentale. Gli italiani erano poveri: il reddito individuale, intorno al 1860, era in media un terzo di quello francese e solo un quarto di quello inglese. Le risorse minerarie erano scarse, la produzione agricola non riusciva a soddisfare il fabbisogno di una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti e altrettanto arretrate erano le industrie manifatturiere rispetto a quelle estere. Sebbene il divario nei confronti dei Paesi first comers fosse notevole, tuttavia il processo di crescita in atto nelle aree più avanzate aveva prodotto effetti diffusivi nelle regioni limitrofe propagandosi in più ampi circuiti di mercato. Così, a metà del secolo, anche l’Italia, seppure in modo dualistico e in misura diversa nelle varie zone della penisola, aveva finito per trarre beneficio dalla progressiva integrazione nel movimento economico in corso su scala europea. L’indirizzo liberista per l’apertura degli scambi, professato nel ventennio postunitario, assicurò sbocchi alla produzione agricola e favorì gli investimenti diretti da parte di operatori stranieri, innanzitutto francesi, inglesi, belgi. E con questi capitali fluirono nelle grandi città italiane anche nuovi modelli di consumo e di organizzazione delle vendite con l’apertura dei primi grandi magazzini che commerciavano abiti preconfezionati. Le manifatture industriali di ragguardevoli dimensioni erano poche, e nelle principali industrie dell’epoca, quelle laniere e cotoniere, prevaleva ancora il lavoro a domicilio. La famiglia costituiva la cellula funzionale della proprietà e dell’organizzazione aziendale. Le risorse venivano raccolte dai parenti più stretti e i ruoli di direzione e controllo erano ripartiti fra i vari congiunti che costituivano l’impianto e la fortuna delle imprese.

Proprio nella sfera familiare, la società italiana conobbe allora in alcune regioni un arretramento nel campo dei diritti e delle norme che tutelavano e regolavano i rapporti fra coniugi. Alla fine del Settecento erano prevalsi gli impulsi all’uguaglianza e alla libertà che avevano ispirato la Rivoluzione francese, e in alcuni casi, come nell’ordinamento repubblicano del Piemonte del 1796, si erano introdotte anche norme che preludevano al divorzio. Invece, con il codice Pisanelli, entrato in vigore nel 1865, il nuovo ordine sociale instaurato nel Regno d’Italia sacrificava il riconoscimento dell’autonomia delle donne. Il nuovo codice non soltanto ristabilì la supremazia del marito rispetto a moglie e figli, ma sottopose nuovamente le donne all’autorità maritale nelle questioni economiche, rafforzando ulteriormente le restrizioni introdotte dal codice napoleonico che, tuttavia, le limitava ai casi e agli atti di straordinaria amministrazione. La legge unitaria, rimasta in vigore sino al 1919, negava poi alle donne sposate autonomia giuridica e patrimoniale, scoraggiando le coniugate dall’attendere alla mercatura o altro negozio in nome proprio. Così, le attività economiche che le donne pur continuavano a svolgere nelle varie imprese vennero relegate nel cono d’ombra dell’inscindibilità di ruoli e funzioni dell’impresa familiare, mentre autoimpiego e imprenditorialità finirono sovente con l’identificare la condizione di donne sole che dovevano bastare a se stesse.

Il costo dell’unificazione del diritto fu particolarmente salato per le donne lombarde che, dopo cinquant’anni di autonomia, dovettero tornare sotto l’autorità del marito. Eppure, all’inizio degli anni Settanta dell’Ottocento, a Milano non erano poche le donne che possedevano in proprio redditi da capitale e lavoro (il 7,1% dei contribuenti segnalati nel 1872). Tuttavia, il loro reddito non superava il 3,7% di quello complessivo denunciato, mostrando come la posizione economica femminile fosse comunque inferiore a quella degli uomini. Di fatto, le donne erano titolari di esercizi individuali, botteghe e laboratori che si posizionavano all’83% fra i rank più modesti di reddito (Licini, in «Annali di storia dell’impresa», 2007, 18).

È pur vero che il tasso di imprenditorialità femminile a Milano non era distante da quello rilevato in altri Paesi in Europa. A metà dell’Ottocento era in mano alle donne il 10% delle attività imprenditoriali in Francia, il 12-18% a Vienna, circa il 10% a Londra. Il fatto è che, con la diffusione delle macchine e l’affermazione delle fabbriche di maggiori dimensioni, molte minuscole attività imprenditoriali femminili nel settore manifatturiero vennero progressivamente emarginate e offuscate. Con il progredire del 19° sec., quanto più il concetto di occupazione diveniva un elemento costitutivo dell’identità maschile, altrettanto l’identificazione delle donne con la sfera domestica e morale comportava l’idea presso la classe media che una donna in affari fosse una donna senza un uomo che la mantenesse (Women in business, 1999).

Sebbene le donne continuassero a impegnarsi nelle attività economiche, tanto nell’industria quanto nel commercio, e utilizzassero gli spazi domestici come luoghi di produzione e di scambio, magari gestendo l’azienda insieme al marito, tuttavia la diffusa ideologia della ‘sfera separata’ aveva finito per confinarne le attività nei settori più legati alla domesticità e all’idea di femminilità allora comunemente accettata. Inoltre, la funzione di deputy husband ne offuscava e confondeva l’identità imprenditoriale nell’inscindibilità dei ruoli familiari.

Famiglia e impresa

È nell’ambito del family business, nelle relazioni di genere che contribuiscono alla costruzione sociale dell’impresa, nonché nelle strategie del passaggio generazionale che si può osservare meglio l’evoluzione del ruolo imprenditoriale delle donne. Va detto che il concetto di impresa di famiglia non ha trovato pieno accordo fra gli studiosi, poiché la famiglia è una istituzione a un tempo economica e di continuità sociale, con ruoli codificati dalla morale e dalla legge. In tal senso, una prima difficoltà concettuale deriva dal fatto che le definizioni hanno dovuto tenere conto delle caratteristiche economiche, culturali e istituzionali proprie di organizzazioni sociali e sistemi economici diversi, nonché dei loro mutamenti nel tempo. Un secondo ostacolo è costituito dalla diffusa percezione del ‘capitalismo familiare’, generalmente associato all’impresa di minori dimensioni, come un modello del passato rispetto a quello manageriale e moderno delle corporations. Infine, un terzo limite è rappresentato dall’opacità del confine fra azienda e famiglia.

Eppure, nel mondo, le imprese a controllo e gestione familiari costituiscono, più che l’eccezione, la norma. In particolare, il nostro è un Paese ad alta densità di imprese di impianto familiare tanto che, alla fine del Novecento, oltre il 95% delle aziende della penisola era ancora di proprietà di grandi e piccole famiglie. I legami di fiducia e di altruismo fra i componenti della famiglia, ha osservato Casson (1995), riducono i costi di transazione assolvendo con maggior efficacia i compiti di formazione delle generazioni più giovani, e rafforzano così la motivazione dinastica dell’impresa familiare. E proprio motivi dinastici sono all’origine di molta imprenditorialità femminile poiché alle donne poteva capitare di ereditare botteghe e laboratori che erano stati sviluppati dagli uomini di famiglia.

Fu questo il caso di Marie-Josephine Cacchiardi di Montfleury (1756-1839). Ventenne, aveva sposato il maturo Pantaléon Bich, un intraprendente imprenditore metallurgico di Valmeriana e di Ussel, comproprietario della filatura di seta di Châtillon. Alla morte del marito, nel 1801, Marie prese la guida delle attività di famiglia, gestendole con competenza ed educando con altrettanta sagacia il figlio e il figliastro.

D’altronde, come si rileva dal caso milanese, sebbene nel 1872 oltre il 66% delle imprese femminili fosse concentrato nei settori dei servizi, del commercio, nella manifattura di vestiario e nell’alimentare, vi erano proprietarie e imprenditrici anche in comparti come l’industria delle costruzioni, la chimica, il legno e la lavorazione dei metalli, tutte attività queste che difficilmente potevano essere state avviate da donne. Inoltre, sovente le donne mettevano a disposizione dei familiari, sotto forma di prestiti e finanziamenti, le ingenti somme e ricchezze ereditate. Come fece Sofia Vonwiller (data non nota-1895), discendente di una nota dinastia imprenditoriale di origine viennese, che utilizzò le sue risorse finanziarie per fornire ai due fratelli capitali da investire nelle imprese di famiglia. D’altra parte, non erano poche le borghesi e le aristocratiche detentrici di cospicui pacchetti di titoli e partecipazioni che, mettendo in collegamento i diversi network di appartenenza sociale, assicuravano attività di prestito e liquidità a parenti e conoscenti.

Fra Settecento e Ottocento, in Europa, era consueto che le donne amministrassero e controllassero le attività di famiglia durante i periodi di prolungata assenza o in mancanza degli uomini. Esse contribuivano così alla gestione finanziaria, organizzativa e tecnica delle aziende (agrarie, mercantili, manifatturiere) e ne traghettavano la proprietà alle successive generazioni. Come accadde, in Italia, a Rosa Piantanida, vedova dal 1893 di Giovanni Bassetti, fondatore della nota dinastia tessile, che, rimasta sola con due figli in tenera età, gestì l’azienda di famiglia con la collaborazione di Alessandro Ottolini, divenuto successivamente il suo secondo marito. Nel contempo consentì agli eredi di prepararsi al ruolo con un’adeguata istruzione professionale, messa a frutto con successo quando essi presero la guida dell’azienda nel primo decennio del Novecento.

Anche focalizzando l’attenzione sull’Europa mediterranea, si può rilevare come le donne abbiano continuato per secoli a svolgere funzioni economiche nelle aziende di famiglia in una apparente inscindibilità di ruoli. Così in Spagna esse attesero per decenni a queste mansioni, sebbene le leggi sui commerci proibissero formalmente alle donne di gestire le officine o i commerci di famiglia. Inoltre, il codice civile nel 1889 assicurò ai mariti il pieno controllo delle proprietà in comunione e proibì alle donne di intraprendere attività economiche indipendenti senza il consenso dei mariti. Tuttavia, il riconoscimento nel 1910 del diritto di laurearsi finì con l’agevolare proprio le donne che per consuetudine si occupavano dell’amministrazione e dei conti delle imprese di famiglia (Gálvez Muñoz, Fernández Pérez 2007).

Parimenti importante è stato il contributo delle donne all’imprenditoria in Grecia, concentrato in particolare nel settore mercantile e dei commerci e nel settore dei servizi, benché in apparenza esse sembrassero confinate nella sfera privata delle famiglie più influenti. In realtà, vi era un’osmosi continua fra casa e commerci, e attraverso il networking le donne sviluppavano gli aspetti e le peculiarità dei servizi alle imprese. Tanto che nelle comunità greche emigrate esse erano la fucina che forgiava capitale sociale e capitale culturale (Pepelasis Minoglou 2007).

Anche in Inghilterra le donne diedero un contributo sostanziale al mondo degli affari, e ciò nonostante la common law of coverture, che dava ai mariti il controllo delle proprietà delle mogli durante il matrimonio, limitasse l’accesso delle donne sposate all’attività indipendente assai più rigidamente di quanto disponessero le equivalenti leggi continentali. Eppure, la prontezza con la quale gli uomini lasciavano in eredità i loro affari alle mogli rifletteva la fiducia nell’esperienza e nell’abilità delle loro spose.

Nel 19° sec., con i cambiamenti strutturali associati all’industrializzazione moderna, la nozione di ‘sfere separate’ rese più rigidi i confini di un mercato del lavoro a sé stante destinato alle donne. Tuttavia, esse continuarono a investire nelle attività economiche. Di fatto, la rilevanza delle sfere separate fu in molti casi limitata: e ciò perché le donne benestanti non erano ‘separate’, mentre quelle con meno risorse intraprendevano le attività economiche nei settori in cui vi erano basse barriere all’entrata, come nel comparto dei servizi.

Gli spazi domestici e della casa continuarono a essere utilizzati come luoghi di produzione e di scambio, e si contavano molte aziende gestite insieme da moglie e marito tanto nelle attività manifatturiere, quanto nel commercio e nei servizi. Anche se in molti casi le donne finirono per essere confinate nelle attività produttive più legate alla vita domestica (produzione di alimenti, creazione di oggetti per la casa, ospitalità ecc.) o ai molti aspetti della femminilità (creazione di abiti, produzione di cosmetici, di bambole ecc.).

La fase del decollo industriale

Dopo due decenni segnati dalla recessione, la conversione al protezionismo con la nuova tariffa doganale approvata nel 1887 agì da incentivo alle fortune dell’industria italiana. Nell’ultimo scorcio dell’Ottocento si avviò una fase di intenso sviluppo che produsse rilevanti mutamenti strutturali nel Paese. Molteplici fattori determinarono questa svolta sul mercato internazionale: l’incremento delle risorse energetiche in seguito all’impiego dell’elettricità e allo sfruttamento dei nuovi pozzi petroliferi, la comparsa sul mercato di prodotti fino ad allora sconosciuti o perfezionati con tecniche rese possibili dai progressi della scienza e della ricerca applicata. Aveva inizio l’età dell’elettricità e del motore a scoppio: ne conseguì una generale rivoluzione sia nell’insediamento degli impianti produttivi non più vincolati dalla disponibilità di risorse naturali, sia nelle comunicazioni a grande distanza grazie al telegrafo e al telefono, sia nei trasporti con nuovi mezzi come l’automobile e i primi aeroplani, e ciò dopo che nel ventennio precedente le navi a vapore avevano ridotto notevolmente i tempi di percorrenza delle rotte oceaniche.

Gli impulsi dell’economia internazionale impressero un nuovo dinamismo al mercato interno. Dall’estero giunsero imprenditori, tecnologie, capitali, capacità tecnico-manageriali, una robusta domanda. Lo slancio del nuovo ciclo espansivo si propagò dai centri nevralgici dell’economia mondo alle aree periferiche e il boom finì per estendersi alle economie che erano rimaste alle soglie dell’industrializzazione in Europa, a Est dell’Elba e nel Sud mediterraneo.

L’economia italiana, che aveva retto alla lunga depressione grazie al protezionismo, con l’innesto di questi nuovi fattori riuscì ad agganciare il treno dello sviluppo. Sia il tasso di natalità sia quello di fecondità cominciavano a ridursi in alcune aree del Paese, mentre aumentava il numero delle donne che ricevevano un’istruzione: eppure nel 1902 soltanto 224 erano in possesso di una laurea. L’autorizzazione maritale continuava a essere un ostacolo per coloro che volevano gestire un’attività economica in proprio, ma nel 1908 le donne registrate come titolari di attività industriali o commerciali erano 37.219. A Milano le donne costituivano un terzo dei titolari di minuti esercizi commerciali e ambulanti, mentre altre lavoravano come coadiuvanti nelle imprese commerciali dei mariti.

Fu allora, fra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, che i principi e i dettami della filantropia, dell’universalismo, dell’associazionismo e dell’emancipazionismo americani fluirono in Europa seguendo le intense correnti di scambio commerciale e contribuendo al cosmopolitismo che caratterizzò la belle époque.

Le iniziative filantropiche, economiche ed educative di alcune figure della upper class americana trovarono un fertile terreno d’incontro e di sviluppo nelle attività di beneficenza alle quali attendevano usualmente nobildonne, aristocratiche e borghesi (Buttafuoco 1997). Nel corso dell’Ottocento alcune esponenti di questo mondo, come Isabella Stewart Gardner, Gertrude Vanderbilt Whitney e Abby Aldrich Rockefeller, attraverso l’arte e gli artisti avevano lanciato i movimenti nazionali a favore delle donne, forgiando estesi sistemi di marketing per il settore non-profit, e contribuendo alla diffusione della presenza femminile nelle nuove occupazioni.

Fra loro va ricordata Cora Slocomb (1860-1944). In occasione della grande Esposizione universale di Chicago del 1893, nello spazio dedicato all’Italia, Cora fece allestire una mostra di merletti e ricami antichi. Questi manufatti femminili, che erano stati raccolti dalle nobildonne italiane con il patrocinio e il contributo personale della regina Margherita, vennero presentati con l’intenzione di farli conoscere al pubblico americano per poi promuoverne la vendita negli Stati Uniti. Si trattava di iniziative che miravano a trasformare i tradizionali prodotti artigianali femminili in beni commerciali di buon gusto e occasione di riscatto sociale per le giovani donne prive di mezzi di sostegno. In quelle circostanze Cora fu nominata presidente di un comitato dell’American national council of women, ossia dell’associazione che, attraverso la sua sezione internazionale, nel 1903 contribuì alla costituzione del Consiglio nazionale delle donne italiane.

Nativa di New Orleans, stabilitasi a Brazzà, in Friuli, dopo le nozze con il conte Detalmo Savorgnan di Brazzà, Cora diede vita a sette scuole-cooperative femminili di merletti a fuselli diffuse da Nord a Sud sino alla Sicilia e alla Sardegna. Grazie all’istituzione di queste scuole, Cora cercava di procurare lavoro alle giovani donne indigenti, in un contesto che vedeva avanzare l’opera dei grandi opifici con il conseguente rischio di sparizione di tutte le peculiari attività artigiane femminili, tra cui il merletto, il ricamo e la tessitura. Nel maggio 1903 Cora promosse la costituzione delle Industrie femminili italiane che erano una cooperativa per la commercializzazione di questi manufatti, nonché la loro vendita sui mercati esteri e, innanzitutto, negli Stati Uniti.

Nei primi anni del Novecento l’attività di confezione di merletti coinvolgeva decine di donne, reclutate in città o nel contado, che lavoravano a domicilio. Alla confezione di un merletto partecipavano quasi sempre più merlettaie. Ciascuna realizzava la parte corrispondente alla propria specialità; i pezzi finiti erano montati in un secondo tempo. Questa tradizionale attività artigianale venne organizzata come un’impresa-rete. Infatti le Industrie femminili italiane nascevano dal coordinamento della produzione delle varie scuole-laboratorio in forma di impresa commerciale.

Si trattava di iniziative produttive sorte in varie zone della penisola a opera di signore dell’aristocrazia e della borghesia illuminata, le quali avevano aderito con entusiasmo ai nuovi orientamenti imprenditoriali al fine di sottrarre le giovani donne alle più brutali forme di sfruttamento del lavoro a domicilio. Esse organizzavano la produzione e istruivano la manodopera, costituita da giovani donne e contadine, per vendere i prodotti in mercati qualificati ed esportarli all’estero. Queste nobildonne e dame borghesi mostravano di conoscere bene le regole del commercio dei prodotti di lusso poiché dirigevano la manodopera femminile ponendo grande cura al miglioramento della qualità dei prodotti, nonché agli aspetti di commercializzazione e distribuzione, con l’obiettivo di ottenere consistenti ricavi destinati a elevare le misere condizioni di vita delle operaie mediante compensi più adeguati.

Le Industrie femminili italiane erano organizzate in 24 comitati regionali, oltre che in numerosi sottocomitati, sparsi in tutta la penisola e a capo dei quali operavano le ‘patronesse’: Ancona, Assisi, Bergamo, Brescia, Catania, Cividale, Firenze, Forlì, Legnago, Livorno, Macerata, Mantova, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Torino, Trapani, Udine, Urbino. Le patronesse riuscirono così a creare stabili ed estesi mercati mediante una rete ben ordinata di succursali, di rappresentanze, di agenzie, che già funzionavano con profitto a Milano e Torino, città questa che annoverava fra le sue imprenditrici-animatrici la contessa Amalia Visone Rasini di Mortigliengo. I loro prodotti conseguirono un grande successo all’Esposizione universale di Milano del 1906.

Sempre nel campo del ricamo, a Bologna la contessa Lina Bianconcini Cavazza (1886-data non nota) valorizzò i merletti con disegni ispirati a modelli antichi e disegnati da numerosi artisti, trasformandoli in una vera e propria industria femminile. Con questo obiettivo, nel 1898 venne creata la cooperativa Società protettrice di arti e industrie decorative nella regione emiliana. Nel commentarne il Regolamento Lina Cavazza, quattro anni dopo, osservava che lo scopo della cooperativa era di introdurre nelle città e nella regione

un’industria sussidiaria per le lavoratrici che non abbiano un lavoro costante, senza distoglierle dalla famiglia, e offrire un mezzo di discreto guadagno a quelle che o per la malferma salute o per la cura delle faccende domestiche, non possono assentarsi dalla casa

nonché quello di adoperarsi al fine di conseguire un miglioramento del

gusto di queste lavoratrici col ritorno allo studio dei buoni modelli antichi in modo che, perfezionate tanto nel disegno che nella pratica del punto, possano facilmente adattare l’intelligenza e l’abilità loro a quanto via via di nuovo può essere portato dal gusto moderno (www.aemilia-ars.it/Time-line/, 1° sett. 2013).

Un’altra americana, originaria del New Jersey, Romeyne Robert (1878-1951), ispirò poi la creazione di una cooperativa per la lavorazione dei merletti artistici a Perugia. Anche Romeyne, rimasta in Italia in seguito alle nozze con il marchese Ruggero Ranieri di Sorbello nel 1902, fondò una scuola di ricami nelle vicinanze del lago Trasimeno. Dal sodalizio con la toscana Carolina Amari nacquero nuove scuole e laboratori di produzione e, dopo il primo conflitto mondiale, le Arti decorative italiane che stabilirono una fattiva collaborazione con Ars Umbra, ossia il Comitato regionale delle Industrie femminili italiane.

A questo network di donne cosmopolite, impegnate nel riscatto delle classi più povere con l’istituzione di scuole e l’allestimento di laboratori artigianali per dare valore al lavoro retribuito, appartiene anche Alice Hallgarten (1874-1911), nata a New York in una famiglia di imprenditori e banchieri ebrei askenaziti tedeschi. Alice sposò il barone Leopoldo Franchetti trasferendosi in Italia. Educata ai valori del mecenatismo e della filantropia, in Umbria mise a punto un ampio progetto imprenditoriale per il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne attraverso processi di emancipazione mediante l’istruzione e la qualificazione del lavoro. Di questo progetto faceva parte la creazione, nel 1908, del Laboratorio tela umbra nel quale venivano prodotti lini con ricami d’eccellenza qualitativa che erano venduti alle case più importanti nel mondo. Gli utili così ricavati, seguendo principi che oggi riteniamo costitutivi dell’impresa sociale, erano ridistribuiti alle tessitrici e investiti in strutture e servizi comuni come l’asilo infantile.

Da un dopoguerra all’altro

Il primo associazionismo professionale femminile

In Italia l’industrializzazione aveva aperto le porte a una società di massa senza che le istituzioni liberali avessero progettato e messo in pratica adeguate forme di protezione sociale. Un retaggio inatteso della Prima guerra mondiale fu la sorprendente visibilità delle impiegate come nuova figura professionale femminile. Sebbene fossero poche in Italia rispetto ai Paesi avanzati, esse andavano a comporre il mosaico di una classe media alfabetizzata, ‘di studio’, abile nell’usare le nuove macchine per scrivere e per ufficio. Si trattava proprio delle competenze che permettevano alle donne di tenere la contabilità delle imprese di famiglia. Sebbene le impiegate costituissero una minoranza rispetto al complesso delle donne che certa retorica del regime raffigurava secondo gli stereotipi tradizionali di moglie e madre, tuttavia esse rappresentavano la modernità per stili di vita, modelli comportamentali, indipendenza economica, consumi.

D’altronde, la politica fascista fu ambivalente verso le donne chiamate per la prima volta a compiere difficili equilibrismi fra modernità e tradizione. I dati del censimento industriale del 1927, benché non esaustivi delle posizioni femminili nelle aziende a impianto familiare, mettono in luce che, rispetto agli anni prebellici, si era irrobustito il numero delle donne proprietarie nel comparto manifatturiero (9,2%). Tuttavia, la maggiore concentrazione di donne titolari di azienda si registrava nel commercio (il 79% dell’insieme di donne proprietarie) rispetto al manifatturiero (21%), e i settori di principale impegno femminile erano ancora quelli collegati ai tradizionali ruoli e funzioni di ‘genere’ delle donne: l’alimentare, l’abbigliamento, il commercio minuto e i pubblici esercizi.

Intanto, l’impegno dell’Italia a saldare il proprio debito di guerra e la rivalutazione della lira fra il 1926 e il 1927 consentivano la collaborazione con i capitali americani e l’inserimento del Paese nei flussi finanziari internazionali. Nel modo in cui agivano gli americani, ha osservato David W. Ellwood (2012), vi era il messaggio senza parole dell’abbondanza, mentre «era visibile l’input di un generale spirito egualitario che incominciava a creare nell’immaginazione popolare europea un desiderio preciso e stimolante» (p. 62).

In tal senso passi importanti erano stati compiuti dal governo degli Stati Uniti già nel primo dopoguerra. Fu allora che il modello americano dell’associazionismo professionale femminile attecchì anche in Europa. Nel 1919, utilizzando parte delle ingenti risorse stanziate dall’amministrazione Wilson per le attività di coordinamento del volontariato femminile durante il primo conflitto mondiale, alcune professioniste, imprenditrici e donne impegnate nelle attività economiche avevano dato vita alla Federation of business and professional women (FBPW). Successivamente, queste risorse vennero utilizzate per trasferire il modello di democrazia associativa e lo stile di vita americano oltreoceano (Castagnoli 2012). Il primo club del Vecchio Continente affiliato alla FBPW fu fondato a Parigi nell’ottobre 1924; quattro anni dopo fu la volta di Milano.

La Federazione italiana donne arti professioni e affari (FIDAPA) venne creata nell’estate 1929 dai tre circoli femminili di Roma, Milano e Napoli. La FIDAPA accoglieva fra le socie le professioniste dell’accademia e delle arti; ma ne facevano parte anche esponenti dell’aristocrazia come la principessa Mafalda di Savoia, iscritta come musicista. Lo Statuto ricalcava le finalità alle quali tendeva la Federazione madre americana, ossia: «Potenziare il senso di responsabilità nella donna lavoratrice; elevarne il livello di cultura e di preparazione; renderla idonea a intraprendere qualsiasi carriera, senza discriminazione di sesso».

La rete dei rapporti transatlantici intrecciati dalla FBPW costituì la base e la pietra miliare per il progetto di dare vita a un’associazione di livello internazionale. Si giunse così celermente, nel 1930, all’istituzione dell’International Federation of business and professional women (IFBPW). Alla realizzazione di questo obiettivo il nucleo italiano diede un contributo importante ed ebbe un ruolo promotore che venne riconosciuto ufficialmente dalla federazione americana. Infatti la FBPW aveva invitato a partecipare al proprio Congresso nazionale soltanto le rappresentanti di due Paesi: il Canada e l’Italia. Proprio durante quei lavori venne messo a punto il progetto associativo mondiale e predisposta l’istituzione dell’IFBPW insieme a Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Finlandia, Cina e India.

Dal mondo dell’associazionismo e del volontariato femminile americano trasse impulso anche il primo club italiano del Soroptimist, nato a Milano nel 1928 (Scaraffia, Isastia 2002). Con la vita associativa e l’etica della democrazia i club del Soroptimist spronavano le donne all’emancipazione e all’adozione di modelli di vita ispirati ai principi della democrazia e all’altezza degli standard di benessere d’oltreoceano. Fra queste donne di talento vi erano imprenditrici affermate e intellettuali raffinate, come Jole Veneziani, Anna Bonomi Bolchini, Giancarla Mursia, Giulia Maria Crespi, Biki (Elvira Leonardi Bouyeure), Tea Frette, Zoe Fontana, Luisa Spagnoli. Molte di loro erano le signore dei salotti-atelier e della cultura che avrebbero contribuito, nel secondo dopoguerra, a creare e diffondere il mito del fashion e del gusto italiano sui mercati internazionali e d’oltreoceano.

Queste abili creatrici di sogni femminili mostrarono di essere appieno imprenditrici cogliendo le opportunità della nuova fase espansiva dei mercati. Esse scelsero il cambiamento, introducendo nelle loro aziende elementi di standardizzazione, nonché di riorganizzazione produttiva e distributiva, di cui furono fattori decisivi l’alleanza con l’industria delle confezioni e l’offerta per un mercato di massa. Ma l’atout di alcune creatrici, come Giovanna dei principi Caracciolo (1910-1983), proveniva anche dalla sofisticazione dell’antico lignaggio che contribuiva a propagare la fama dell’industria italiana della moda sui mercati esteri.

Autarchia e sperimentazione di nuovi prodotti

L’opacità del ruolo imprenditoriale delle donne, nascosto dietro lo schermo della collaborazione coniugale, restò una costante dell’imprenditoria femminile anche durante il fascismo a eccezione dei settori che – come si è detto – erano considerati dalla cultura dell’epoca come appropriati e propri della sfera domestica femminile (la moda, il cibo, i giocattoli).

Nel comparto metalmeccanico fu il caso di Gilberta Gabrielli Minganti che, nel 1919, aveva fondato con il marito Giuseppe le Officine Minganti e C. di Bologna per la produzione di macchine utensili, occupandosi prevalentemente della contabilità e della gestione amministrativa. Fu soltanto nel secondo dopoguerra, quando toccò a lei riorganizzare e innovare i processi produttivi conseguendo ottimi risultati di mercato, che ne venne ufficialmente riconosciuto il ruolo di imprenditrice con il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro; ma in pubblico Gilberta continuava a rappresentare se stessa come una donna che aveva «imparato tutto dal marito» (Castagnoli 2007 e L’imprenditoria femminile in Italia, 2007).

All’opposto, vi è il caso della fabbrica di bambole e giocattoli Lenci. L’attività dell’azienda fu avviata nel 1919 da Enrico Scavini per la commercializzazione delle bambole di feltro create dalla moglie, l’artista tedesca Helen Konig (1886-1974). La Lenci divenne in breve tempo una fucina di idee e coinvolse molti artisti (fra gli altri Marcello Dudovich e Gino Levi-Montalcini) che si impegnarono nella creazione di giochi e ceramiche; oggetti questi che, fra le due guerre, ottennero numerosi premi e riconoscimenti alle Esposizioni internazionali di Parigi, Zurigo, Roma e Milano.

Nel 1930 l’Italia si presentava ancora come un Paese relativamente povero. Il reddito italiano pro capite, misurato in dollari, era 2900, ben al di sotto dei 4000 dollari della Germania, dei 4500 della Francia, dei 5400 della Gran Bretagna. Nel 1938 salì a 3000 dollari senza che tuttavia venissero accorciate le distanze rispetto alle aree ricche d’Europa, essendo il reddito tedesco giunto intanto a 5000 dollari, quello inglese a 6300, mentre quello francese era rimasto invariato. La grande crisi aveva disintegrato il mercato internazionale e finito con il ridurre gli scambi.

Il ritorno sulla scena mondiale di politiche improntate al più rigido protezionismo anche da parte di Paesi ben più dotati di risorse del nostro, come gli Stati Uniti, finì con il far ripiegare su sé stessa l’Italia che tagliò i ponti con i Paesi occidentali più avanzati imboccando la strada dell’autarchia. Si diede perciò impulso all’attività di enti pubblici incaricati di valorizzare ogni possibile risorsa sostitutiva delle materie prime importate. La parola d’ordine di ogni settore produttivo e di consumo, nonché delle famiglie, divenne autosufficienza.

Fu in questa fase che ebbe particolarmente fortuna il marchio Angora Spagnoli, ideato da Luisa Sargentini Spagnoli (1877-1935), per sostituire la lana con il pelo ricavato dalla pettinatura dei conigli d’angora. Luisa era entrata nel mondo degli affari come creatrice di confetture insieme al marito Annibale a Perugia (Donne imprenditrici nella storia dell’Umbria, 2005). Fra le due guerre la sua storia si sviluppò nell’industria del cioccolato e nel milieu di imprenditorialità del gruppo Buitoni-Perugina, di cui fu intensa animatrice. Dal marchio Angora Spagnoli si sarebbe evoluta, negli anni successivi, la produzione di maglieria e confezioni con il brand Luisa Spagnoli.

Nel comparto dell’abbigliamento, come si è detto, vi era una positiva approvazione sociale per l’attività imprenditoriale e professionale femminile. Furono molte perciò le donne che crearono piccole manifatture, laboratori e atelier divenendo imprenditrici, sarte e stiliste in proprio. Come fece Olga Rey di Villarey Cisa Asinari di Grésy (1900-1994). Ella iniziò la sua attività alla fine degli anni Venti producendo abbigliamento per bambini fra Milano e Novara. Nel secondo dopoguerra, incrementò la produzione per il mercato internazionale e in particolare per quello americano, esportando le sue confezioni in tutto il mondo.

L’apertura ai mercati internazionali

Gli anni del ‘miracolo economico’

Secondo le interpretazioni storiografiche più accreditate alla base del ‘miracolo economico’ vi fu uno straordinario intreccio di fattori endogeni, come gli investimenti pubblici e l’ampliamento del mercato interno, ed esogeni, come lo sviluppo del commercio mondiale, l’istituzione del Mercato comune europeo e la crescita di una robusta domanda estera.

Il piano Marshall, dalla fine degli anni Quaranta ai primi anni Cinquanta, non era stato soltanto il veicolo di una modernizzazione astrattamente economica, di macchinari e tecnologie. La vera sfida di Washington era stata infatti quella di orientare atteggiamenti, mentalità e aspettative degli italiani e degli europei verso ciò che gli americani consideravano l’elemento economico costitutivo della democrazia, ossia il conseguimento di un più vasto benessere materiale da parte delle masse (Ellwood 2012). Certamente gli italiani cercarono il benessere, ma il risultato fu un modello ibrido rispetto a quello americano propagandato e che era costituito di responsabilità individuale, senso del rischio, iniziativa privata. D’altra parte, la peculiare economia mista italiana si reggeva su un arcipelago di piccole aziende (da 10 a 50 addetti). Erano queste le protagoniste di quel capitalismo minuto che costituiva l’elemento fondante dell’esperienza italiana, contrapposto a quello capital intensive delle grandi produzioni pubbliche e private. Ed erano queste le imprese dove mogli, madri e figlie attendevano alle attività economiche nell’inscindibilità e opacità dei ruoli familiari.

Il passaggio da Paese rurale a Paese a economia industriale si compì negli anni Cinquanta, e con esso si disgregò anche il modello della famiglia patriarcale contadina, comprese le grandi famiglie mezzadrili dell’Italia centrale. Tra il 1951 e il 1971 gli attivi in agricoltura scesero da nove a tre milioni con una trasformazione epocale dell’universo sociale delle campagne. Sovente nobildonne e borghesi benestanti avevano svolto una funzione di rilievo nella gestione delle tenute agricole di famiglia che per consuetudine venivano affidate alle donne. Così, anche il complesso passaggio di modernizzazione dalla mezzadria alla conduzione diretta venne gestito in molti casi proprio dalle donne che introdussero importanti innovazioni nei metodi di coltivazione, di commercializzazione e di allevamento, nonché nella produzione enologica. Come fece in Toscana Maria Antonietta di Frassineto (1899-1987), che creò il nucleo di razza chianina più importante in Italia; o Maria Luisa Gallarati Scotti (n. 1931) in Veneto, che nel 1956 brevettò un moderno impianto per l’allevamento del baco da seta; o Maria Concetta Giuntini Spinola (1921-1979), che prima della guerra aveva ereditato dal padre una vasta tenuta agricola in Maremma, ridimensionata poi nel 1950 dalla legge di riforma agraria. Maria Concetta colse allora l’occasione per specializzare la produzione, impiantò grandi vigneti e puntò sulla modernizzazione della produzione enologica, ottenendo il marchio di denominazione ufficiale controllata per l’Etrusco de La Parrina (Castagnoli 2002).

La famiglia continuò a essere una determinante istituzionale dell’imprenditoria femminile tanto nei sistemi di piccole e medie imprese, quanto nei distretti industriali e produttivi. Nel distretto della maglieria a Carpi, il passaggio dall’industria delle ‘trecce’ di paglia alla maglieria era avvenuto conservando la produzione a domicilio. Come raccontava Maria Bigarelli nel 1959, illustrando il suo lungo percorso di vita e le origini della sua attività di imprenditrice nel settore della produzione industriale del tessile/abbigliamento:

Da signorina ho fatto di tutto: sono andata alla risaia, in fornace, ho fatto la cameriera. A diciotto anni mi sono sposata; mio marito faceva l’ambulante e l’ho seguito. In quell’ambito ci siamo messi a fare delle maglie: siamo partiti con 500/600 pezzi che portavo

a Milano e, visto che l’articolo si piazzava bene, ho allargato la produzione. Sono aumentati i clienti e, differentemente dall’inizio, erano loro che venivano a cercare noi. Gradualmente siamo cresciuti fino ad arrivare a comporre un’azienda con 110 operai interni fissi e un riferimento artigiano esterno a cui viene affidato il 60% circa della nostra produzione […] (http://terredargine.it/cgi/page.cgi?g=_d/874/87432. html&t=_terre&l=it&, 25 sett. 2013).

Di fatto, nel 1958 circa il 60% dell’esportazione nazionale di maglie proveniva dalle minuscole aziende di Carpi. All’inizio degli anni Settanta i mercati esteri del distretto emiliano contavano sia Paesi europei come Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna, sia Paesi d’oltreoceano come gli Stati Uniti. E a Carpi la piccola azienda di impianto familiare è stata il primo laboratorio anche per un’altra imprenditrice del settore dell’abbigliamento, Anna Molinari (n. 1939), che nel 1977 creò il noto marchio Blumarine.

Il nuovo diritto di famiglia e la legge sulla parità nel lavoro

Nel decennio Settanta l’economia italiana venne profondamente scossa dalle ondate di protesta e dalle agitazioni interne, nonché dal rincaro dei prezzi del petrolio e delle materie prime, tanto più che ciò avvenne in una fase congiunturale resa più difficile dal risorgere di orientamenti protezionistici e dalla guerra commerciale fra la Comunità europea e gli Stati Uniti.

In questo clima di incertezza, malcontento e protesta furono introdotte importanti riforme giuridiche sulla base delle quali cambiarono i quadri normativi che regolavano i rapporti all’interno della famiglia. Nel 1970 fu legalizzato il divorzio. Con la riscrittura del codice civile sul diritto di famiglia nel 1975 e la legge sulla parità dei sessi in materia di lavoro nel 1977 furono poste le pietre miliari che sancivano la pari dignità fra coniugi nella famiglia e fra uomini e donne nel lavoro. Se all’interno della famiglia l’uguaglianza venne fissata e il patrimonio poteva essere detenuto da entrambi i coniugi, a meno di accordi diversi, le prescrizioni giuridiche sul lavoro trovarono invece difficoltà di applicazione. Di fatto, la parità sostanziale sarebbe stata sanzionata soltanto nel 1991 con la legge nr. 125 sulle azioni positive per la parità uomo-donna sui luoghi di lavoro.

Codici legali e diritti di proprietà contano nella vita quotidiana e professionale delle donne ovunque nel mondo. Tanto che, nel 1970, in occasione del 40° anniversario della fondazione, l’IFBPW, che raccoglieva allora oltre 300.000 donne, attive nei diversi settori professionali in più di 40 Paesi, decise di creare e tenere vivi gruppi di discussione nel mondo che studiassero le leggi di famiglia e quanto tali norme costituissero una proiezione delle differenze esistenti fra uomini e donne. La family law era considerata il principale ‘barometro’ per misurare i cambiamenti nel ruolo dei sessi anche negli Stati Uniti.

In questi anni emersero al timone delle aziende familiari imprenditrici che sfatarono certi diffusi stereotipi sulle competenze di ‘genere’, e che mostrarono invece di essere ben radicate nelle culture e nei sistemi produttivi locali.

Così, nel settore dell’elettronica, Rina Tomasin Brion (n. 1919) aveva avviato insieme al marito un laboratorio per la produzione di componenti per l’industria radiofonica a Milano. Dopo la guerra intuì con prontezza le vaste possibilità che si aprivano al mercato dei consumi di apparecchi radiofonici, prima, e di apparecchi televisivi, poi, intraprendendo nello stabilimento milanese la produzione dei primi apparecchi di progettazione completamente italiana con il marchio Brionvega. Si trattò di una scelta fortemente innovativa per l’importanza attribuita da Brion al design industriale applicato all’elettronica per uso civile e di consumo, tale che i prodotti Brionvega vennero esposti nelle collezioni permanenti del MOMA a New York e del Louvre a Parigi.

Teresa Novarese Cerutti (1920-2009), divenne presidente della società Officine meccaniche G. Cerutti nel 1973. Azienda a proprietà e controllo familiare, la società era stata costituita nel 1920 a Casale Monferrato proseguendo la tradizione familiare nelle lavorazioni meccaniche. Dopo il secondo conflitto mondiale si affermò nel settore della produzione di rotative da stampa tecnologicamente avanzate. Teresa Cerutti impresse un forte impulso all’internazionalizzazione della società che sotto la sua guida divenne un gruppo multinazionale.

Per restare nel comparto metalmeccanico e dell’acciaio, va ricordata Cecilia Danieli (1943-1999) che entrò nell’azienda paterna in Friuli a metà degli anni Settanta. Divenne l’artefice dell’internazionalizzazione del gruppo Officine Danieli specializzato in impianti chiavi in mano e in macchine utensili, acquisendo le prime commesse in Unione Sovietica e poi negli Stati Uniti, in Iran e nei Paesi dell’America Centrale. Mentre nel comparto chimico-farmaceutico Diana Bracco (n. 1941), imprenditrice di terza generazione, è da tempo alla testa di un gruppo integrato internazionale, leader mondiale negli strumenti per la diagnostica per immagini che, puntando sulla ricerca, ha conseguito primati industriali anche in alcuni settori terapeutici d’avanguardia.

Nelle regioni della cosiddetta Terza Italia sono poi emerse imprenditrici, come Gianola Nonino, che ha saputo innovare trasformando la cultura locale in valore aggiunto per la commercializzazione di un prodotto tradizionale come la grappa. L’impresa di famiglia è un atout determinante anche per le imprenditrici del Mezzogiorno, come Maria Laura Cafiero Mattioli, che appartiene a un’antica dinastia di armatori campani; e Serenella De Martini Pacifico, che prese le redini dell’impresa di famiglia nel 1977, alla scomparsa del marito, ampliando l’attività nel settore delle costruzioni all’edilizia industriale, agli impianti tecnologici e alle opere infrastrutturali.

Anche nel campo editoriale e della produzione culturale, più affine al loro ruolo sociale, le donne hanno acquisito un proprio, visibile profilo imprenditoriale soltanto negli ultimi decenni. Come Giancarla Mursia (1920-data non nota) rimasta nell’opacità del ruolo di ‘moglie’ per un lungo tratto della vicenda aziendale della casa editrice fondata dal marito, ma che nel 1994, prima donna in centoventicinque anni, venne eletta al vertice dell’Associazione editoriale italiana (Castagnoli 2012). O Sofia Garzanti (1886-data non nota) che, provenendo da una famiglia di imprenditori della seta, i Ravasi, sposò l’editore Aldo Garzanti, nel 1948, contribuendo a orientare la politica culturale della casa editrice milanese, per es. con la divulgazione delle opere di Maria Montessori. O, in Sicilia, Elvira Giorgianni Sellerio (1936-2010), animatrice della piccola casa editrice, fondata insieme con il marito, la quale ha saputo trasformare il riferimento ideale alla sicilianità come universo in valore aggiunto della casa editrice.

Gli sviluppi dell’associazionismo professionale femminile

In occasione del primo centenario dell’Unità d’Italia nel 1961, a Torino, venne istituita la prima associazione professionale femminile che accoglieva esclusivamente donne imprenditrici e dirigenti d’azienda. L’AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda) nacque come affiliazione della FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales), il network internazionale sorto per iniziativa di Yvonne Foinant, imprenditrice francese della siderurgia che aveva creato la FCE francese nel 1946. Lo scopo dell’Associazione era mettere in luce l’apporto delle donne nelle funzioni dirigenti e costruire un organismo in grado di «superare pregiudizi e prevenzioni per l’affermazione delle donne nel campo del lavoro». Anche Marian Taylor, la prima presidente dell’AIDDA, era un’americana permeata dei valori culturali dell’associazionismo, con una visione moderna ed emancipata delle donne. Dopo gli studi alla Sorbona e il matrimonio con il filosofo Nicola Abbagnano, Marian si era trasferita nella città sabauda ed era divenuta imprenditrice creando una piccola casa editrice.

L’AIDDA fu anticipatrice di un nuovo protagonismo professionale femminile: nelle intenzioni delle sue fondatrici doveva costituire una rete formale di sostegno per l’emancipazione e l’affermazione delle donne nei comparti dell’industria, dell’agricoltura e dei servizi. Di fatto, rappresentò il primo passo verso il nuovo associazionismo in campo imprenditoriale e di lobbies che negli anni Ottanta avrebbe dato vita, fra l’altro, alla rete associativa Donne in carriera, fondata dalla manager Federica Olivares nel 1980 a Milano. Successivamente, nel 1989, nacque a Roma la Fondazione Bellisario con un programma di lobby politica per il riconoscimento delle competenze professionali femminili nel nostro Paese. In quello stesso anno venne costituita anche la prima associazione delle imprenditrici delle piccole e medie imprese, APID Imprenditorialità donna, a Torino, con l’obiettivo di promuovere «azioni di sostegno per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile» (L’imprenditoria femminile in Italia, 2007).

Va detto che proprio dalle file dell’AIDDA provenivano diverse imprenditrici insignite dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro. Come Claudia Matta (n. 1933), che è rimasta per molti anni al timone dell’impresa di famiglia Carrara & Matta, tra le maggiori aziende europee produttrice di sanitari, nonché prima donna a far parte della giunta di Confindustria negli anni Ottanta. Presidente regionale e successivamente nazionale di AIDDA, consigliere reggente nel Consiglio della Banca d’Italia di Torino, Claudia fu tra le prime a comprendere l’importanza dei media e della comunicazione per l’affermazione delle donne come imprenditrici.

Verso la fine del 20° secolo: individualismo, manager e self-employement

Un cammino lungo un secolo

«Uno studio della storia delle opinioni è un indispensabile presupposto all’emancipazione della mente», affermava John Maynard Keynes. Nel corso del Novecento l’opinione sulle donne, sul loro ruolo nella società, nel lavoro, nella famiglia è fra quelle che più si sono evolute. Su questi cambiamenti ha influito anche il diffondersi dell’individualismo, inteso come affermazione del diritto di ogni persona alla massima libertà privata, con il suo corollario di valorizzazione delle varie identità (sessuale, privata, culturale ecc.). Alla base della riscoperta del ‘privato’ in economia e nel rapporto fra Stato e cittadino, che costituiva il filo conduttore delle politiche del presidente Ronald Reagan e di Margaret Thatcher nel decennio Ottanta, vi erano anche alcune istanze che miravano a sollecitare l’iniziativa individuale e a far leva sul senso di responsabilità personale. Invece, con l’esaltazione della deregolamentazione, dell’interferenza minima e delle virtù del settore privato, il dibattito pubblico finì per fare propria la visione di un mondo di individui senza società.

Gli ultimi due decenni del Novecento furono anni di vasti mutamenti anche per l’Italia. Il nostro Paese aveva accorciato le distanze rispetto a quelli più avanzati. Nel 1986 l’Italia divenne la quinta potenza industriale al mondo. Secondo i calcoli dell’ISTAT, aveva superato l’Inghilterra per prodotto interno lordo. Il divario con la Francia era sceso al 20%, quello con la Germania al 40%. Nel 1992, per la prima volta nella storia, le ragazze superarono i ragazzi fra gli iscritti alle università chiudendo un gap secolare. Tuttavia, non erano pochi i fattori di ambivalenza se non le ombre che continuavano a offuscare lo scenario economico e sociale italiano.

Manager o rappresentanti del capitalismo familiare? Nel nostro Paese, stante la peculiare diffusione di aziende a proprietà e controllo familiare, non è facile distinguere fra queste due figure, anche se la presenza delle donne ai vertici delle imprese rimane a tutt’oggi fra le più modeste d’Europa. Eppure sono trascorsi molti anni da quando, nel 1932, una donna entrò nel Consiglio di amministrazione della Paramatti, società produttrice di vernici a Torino e la prima ad accogliere una presenza femminile nel suo board (Gamba, Goldstein 2008). Di lei si sa ben poco, se non le informazioni riguardanti il nome, Maria Magnetti, il titolo di studio (era qualificata come ‘professoressa’), e che rimase nel CdA sino al 1955. Invece, la prima manager con poteri esecutivi fu Ada Prever (1903-1983) che, dopo essersi diplomata maestra elementare, aveva sposato l’imprenditore Pietro Villa. La troviamo nel CdA della Talco e Grafite Val Chisone (TGVC) dal 1939, e come presidente dal 1947, congiuntamente con il fratello. Tuttavia, la TGVC era l’impresa di famiglia, in quanto proprietà congiunta delle famiglie Tron, Prever e Villa. Ada, infatti, era figlia di Margherita Tron e di Giovanni Prever, oltre che consorte di Villa. Così, essa rimase al timone della società insieme con il fratello fino al 1977, e successivamente come presidente onorario fino al 1983.

Rientra nella tipologia delle manager di famiglia anche Margherita Varzi, amministratore della manifattura tessile Rossari Varzi, con sede a Galliate, nel Novarese, dal 1951. Fu questa la prima società italiana ad avere diverse donne nel CdA che, dal 1953, includeva anche Alida Bordano Varzi e Paola Varzi. Anche sotto questo profilo, la presenza delle Varzi corrispondeva a una peculiare configurazione del capitalismo familiare, perché il ‘matriarcato imprenditoriale’ è un tratto caratteristico delle organizzazioni aziendali nel Novarese. D’altra parte, anche Emma Marcegaglia (n. 1965), la prima donna giunta al vertice di Confindustria, ha intrapreso la carriera da manager proprio nelle imprese del gruppo familiare per la lavorazione dell’acciaio fondato dal padre.

La presenza femminile professionale nel top management arrivò in Italia negli anni Settanta. Ne fu emblema Marisa Bellisario (1935-1988), una self-made woman convinta che soltanto attraverso una presenza e uno sforzo autonomi nelle tecnologie avanzate l’Italia avrebbe potuto stare al passo con i maggiori Paesi industriali, senza perdere competitività né potere negoziale nelle diverse sedi degli accordi internazionali. Era entrata alla Olivetti di Ivrea nel 1960; nel 1979 divenne responsabile della Olivetti corporation of America; nel 1980 lasciò il gruppo per diventare condirettore generale dell’Italtel, società a partecipazione statale e la più grande azienda manifatturiera italiana nel campo delle telecomunicazioni; nel 1981 ne divenne amministratore delegato, impegnandosi con successo nel risanamento e nel rilancio dell’azienda. Con lei le ‘donne al comando’ finirono per costituire un nuovo modello di leader, in sintonia con quella personalizzazione della leadership e della politica-spettacolo che la rivoluzione dei media e l’adozione di diverse modalità di comunicazione nel campo della stessa politica stavano producendo in Italia.

Che cosa accadeva altrove? Negli Stati Uniti i Club aderenti alla FBPW discussero a fondo la proposta di creare una Talent bank delle donne nell’estate del 1969. L’idea venne lanciata definitivamente nella primavera del 1970, quando fu approvata la decisione di inviare una petizione al presidente Richard Nixon per la promozione delle donne di talento. Si trattava di individuare i nomi di professioniste, imprenditrici e manager che avrebbero potuto qualificarsi per incarichi di alto livello e responsabilità nella consulenza, nel policy-making e nel comparto giudiziario presso il governo federale.

Invece, in Spagna, un Paese culturalmente affine all’Italia, l’inclusione delle donne in posizione di più elevato management avvenne nel decennio Ottanta. La globalizzazione dell’economia e la crescita della società dell’informazione diedero impulso alla domanda per personale qualificato. Tuttavia, erano considerevoli le resistenze all’avanzamento delle donne nelle carriere aziendali, che si manifestavano nella restrizione alla membership di associazioni, in impedimenti istituzionali nell’allocare risorse per i lavori familiari di cura, con barriere alla partecipazione delle donne nelle sedi di decision making.

Va detto che negli ultimi decenni l’educazione, il più elevato livello di istruzione e la possibilità di accedere liberamente ai diversi corsi di studio hanno accresciuto enormemente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e, di conseguenza, l’accesso alle carriere aziendali. Nel 1950-51, in Italia, rispetto al totale degli iscritti le ragazze erano appena il 18,3% nei licei scientifici e il 37% nei licei classici; nel 1981 le ragazze salirono al 43% e al 57%; nel 2002 le ragazze costituivano la maggioranza rispettivamente con il 51,4 e il 68,8 %. La loro presenza è costantemente aumentata anche nelle lauree scientifiche (secondo i dati ISTAT 2007-2008, nel chimico-farmaceutico erano il 64,32%, nel geo-biologico il 63,6%, il 47,8% nell’economico-statistico, mentre a ingegneria costituivano il 20,2%).

È pur vero che oltre il 60% dei nuovi laureati in Europa è di sesso femminile, e che l’occupazione femminile è progredita attestandosi al 62% nel 2012 rispetto al 55% del 1997. Tuttavia, nel 2012 la rappresentanza femminile restava scarsa ai vertici delle principali imprese nell’Unione (13,7%) e ancor più esigua in Italia (6,1%) dove le amministratrici delegate erano appena il 3,2%.

C’è tuttavia una ventata nuova in termini di gender diversity in Europa. Nel 2003 la Norvegia è stata il primo Paese a introdurre le quote di genere nei Consigli di amministrazione, determinandone in pochi anni la trasformazione. Nel 2010 la Norvegia poteva contare infatti quasi il 38% di donne nei boards; mentre in Francia la legge sulle quote è recente e in Spagna non ha avuto gli esiti attesi (la presenza femminile nei CdA è all’11% ca.). In Italia, la legge che impone le quote di genere nei CdA è stata approvata nel 2011, ma sui suoi esiti si devono ancora raccogliere elementi di analisi e criteri di giudizio.

Imprenditrici di se stesse

Una caratteristica strutturale dell’economia nazionale è l’elevato numero di lavoratori autonomi e la moltitudine di piccolissime imprese. Nel 1994 il 24,1% della forza lavoro era costituita da lavoratori autonomi, mentre in Gran Bretagna questa categoria si attestava all’11,2%. Si trattava di forme di lavoro che potevano sembrare utili e convenienti per le donne perché più flessibili del lavoro dipendente. Con la legge nr. 215 del 1992 si era cercato di favorire il self-employment e l’imprenditoria femminile. Le cosiddette partite IVA si moltiplicarono, ma dietro lo schermo statistico delle imprenditrici di se stesse talvolta si celava più prosaicamente il lavoro a contratto con elusione della legislazione sul lavoro. D’altronde, il tasso di occupazione femminile continuava a essere fra i più modesti dell’Unione Europea, tale che, nel 1997, rispetto a un’occupazione maschile al 66,1% quella femminile era al 38,5%. E ancora nel 2009, rispetto a una media UE del 62,1%, il tasso di occupazione delle italiane era sotto la soglia del 50% di mezzo punto.

È pur vero che il self-employment è tutt’altro che un fenomeno nuovo o recente. Sebbene le fonti utili per la storia dell’imprenditoria femminile siano davvero scarse, esse ci forniscono dati sufficienti per affermare che, a un decennio dall’Unità, le donne erano il 15% dei lavoratori in proprio in una città importante come Milano, con redditi che tuttavia erano assai più modesti di quelli dei loro pari uomini. Questa condizione di marginalità e perifericità, d’altra parte, accomunava una moltitudine di attività femminili nell’artigianato e nel commercio ovunque in Europa. Ma negli anni del boom economico, con il mutamento degli stili di vita e di consumo non furono poche le donne che riuscirono a compiere il salto dall’artigianato alla produzione industriale. È questo il caso di Alberta Ferretti (n. 1950), che aprì il suo primo negozio di abbigliamento a Cattolica alla fine degli anni Sessanta, sino a fondare negli anni Ottanta la società che porta il suo nome nell’industria dell’abbigliamento e del fashion. O Silvana Spadafora (n. 1934) che, nel 1957, aveva creato la Silvytricot, in Trentino Alto Adige, per la produzione di maglieria. Dopo aver disegnato per la Federazione italiana di sci le divise delle squadre che dovevano partecipare alle Olimpiadi nel 1968, riscosse un vasto successo internazionale che le aprì la strada dell’export.

Il self-employment è pertanto un concetto ambivalente se non ambiguo, può rappresentare tanto un’attività imprenditoriale quanto un impiego in subappalto. Eppure vi è una sorta di accordo generale in Europa sul fatto che è una proxy per le attività economiche delle donne. Come dimostrano i dati sul valore di produzione delle aziende. In Italia, nel 2009, l’89% delle aziende femminili presentava un valore statisticamente nullo perché era costituito da ditte individuali di dimensione irrilevante. Invece, prendendo in considerazione il totale delle imprese nazionali, la quota quasi si dimezzava scendendo al 58,64%. Peraltro, il self-employment è una tipologia di lavoro femminile comune a molti Paesi europei ed è collegata in particolare alla crescita dell’industria dei servizi. Questa correlazione è evidente tanto nell’evoluzione del lavoro femminile in Gran Bretagna, quanto nella mediterranea Spagna dove il processo di transizione verso il sistema democratico negli anni Settanta ha agevolato la diffusione della professionalizzazione e del self-employment delle donne.

D’altra parte, il fenomeno è stato favorito dalla stessa Unione Europea che ha varato misure ad hoc per il self-employment femminile e l’imprenditorialità, e ciò con l’obiettivo di dare effettiva parità a uomini e donne nel mondo del lavoro. Il processo di terziarizzazione dell’economia e le nuove tecnologie che hanno reso possibile la comunicazione a distanza in tempo reale, permettono infatti tipologie di impiego e di lavoro più flessibili, e dunque adatte a sostenere la ‘doppia presenza’ delle donne nella professione e in famiglia. Si è finito così con l’assecondare anche certe storiche tendenze e caratteristiche del mercato del lavoro femminile che appare segmentato e confinato in alcuni settori (in tal senso sono significativi i dati sulle imprese per i servizi alla persona e alle imprese nel 2009: su un totale nazionale rispettivamente di 339.919 e 1.020.826, le imprese femminili sono rispettivamente il 41,87% e il 22,45%; il 32,69% invece nel turismo e il 29% nell’agricoltura). Ma il totale delle imprese femminili rimaneva meno di un quarto (23,76%) dell’universo delle imprese nazionali. E nel 2012, complice la lunga fase congiunturale recessiva, è sceso al 23,51%.

Outsider straniere e imprenditoria etnica

Gli studiosi che si sono occupati di imprenditorialità etnica hanno osservato che il percorso migratorio costituisce in molti casi il background culturale che favorisce, almeno per la prima e la seconda generazione, il processo di entrepreneurship. Si tratta di un fenomeno sociale ben noto in Paesi che accolgono grandi flussi di immigrazione come gli Stati Uniti, nonché nei Paesi dell’Europa del Nord che registrano una considerevole presenza di imprenditoria immigrata nel settore dei servizi, nella ristorazione e nel turismo.

L’Italia è stata interessata solo recentemente da rilevanti flussi migratori. Sebbene l’imprenditoria immigrata costituisca ancora una netta minoranza dell’universo imprenditoriale italiano, rappresenta, però, uno degli elementi più dinamici della nostra società, anche se resta un fenomeno tutto da esplorare innanzitutto per quanto riguarda la componente femminile.

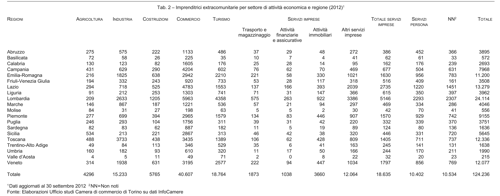

Le differenze di genere nell’attività imprenditoriale sono molto significative, perché sono collegate a sistemi di valori e culture che limitano o precludono l’autonomia femminile. Tuttavia, il numero delle immigrate che ha compiuto la scelta di divenire imprenditrice è in costante aumento. Nel 2005 le immigrate costituivano il 4,8% delle imprenditrici nazionali, nel 2012 circa l’8%. Nel 2003 esse erano il 36,22% dell’imprenditoria maschile immigrata; nel 2012 il 37,72%. Tuttavia questi dati celano un’ampia differenza fra comunità etniche, con l’imprenditoria di provenienza comunitaria che vede le donne al 48,63% di quella maschile, e quella extracomunitaria con le donne al 33,92%. Anzi, le imprenditrici comunitarie superano i loro pari in alcuni settori di attività come l’agricoltura (4145 rispetto a 3728), il turismo (9585 rispetto a 6116), i servizi alla persona (5990 rispetto a 4182). Invece il rapporto risulta a svantaggio delle donne, eccetto che nel settore dei servizi alla persona (10.402 rispetto a 9696), nel caso dell’immigrazione extracomunitaria.

Un raffronto imperfetto, ma indicativo del dinamismo di queste imprenditrici immigrate si ottiene analizzando i dati degli imprenditori italiani per cariche sociali: le donne italiane costituiscono poco più di un quarto (26,96%) dell’universo maschile, e sono quindi in proporzione meno rilevanti delle imprenditrici immigrate rispetto ai loro pari.

La distribuzione territoriale dell’imprenditoria immigrata femminile vede in testa Lombardia, Lazio e Toscana, seguite dal Piemonte per le imprenditrici comunitarie e dal Veneto per quelle extracomunitarie. In queste economie territoriali l’incidenza dell’imprenditoria straniera è di una certa consistenza tanto nel manifatturiero dei distretti produttivi e dei sistemi di piccola impresa, quanto nel commercio e nei servizi alle imprese.

D’altra parte, ciò che contraddistingue il modello italiano dell’imprenditoria immigrata, rispetto ad altri Paesi dell’Europa del Nord, è proprio l’elevata presenza nel comparto manifatturiero. In questo caso sono le peculiari caratteristiche dimensionali, territoriali, di elevata specializzazione e frammentazione del processo produttivo di tante aree della cosiddetta terza Italia che hanno consentito agli stranieri di inserirsi nel tessuto manifatturiero locale utilizzando il percorso del ‘conto terzi’, ossia una tipologia di contratto che in passato ha fatto le fortune di tanti piccoli imprenditori locali. Valga come esempio il caso dei cinesi in Toscana tanto nel distretto tessile pratese quanto in quelli della lavorazione dei pellami.

L’imprenditoria etnica e immigrata, come si è detto, è un fenomeno ancora poco studiato, caratterizzato da sistemi di valori che differiscono con il mutare della provenienza dei flussi migratori. Le straniere, di provenienza sia comunitaria sia extracomunitaria, che nel 2008 erano poco più del 6% delle imprenditrici operanti in Italia, nel 2012 erano cresciute all’8% con una netta prevalenza, fra quelle di provenienza comunitaria, delle tedesche e delle romene; invece fra le imprenditrici di provenienza extracomunitaria erano ai primi posti cinesi e svizzere.

Questi dati sui Paesi di provenienza delle imprenditrici sfatano molti stereotipi e luoghi comuni circa l’imprenditoria etnica. Il secondo Paese per provenienza comunitaria è infatti la Germania (esclusa l’ex Germania dell’Est) che con 12.544 imprenditrici segue la Romania, primo Paese comunitario con 16.802 imprenditrici. Così il secondo Paese di provenienza extracomunitaria delle imprenditrici che operano nella penisola è la Svizzera che, con 13.824 imprenditrici, segue la Cina, dalla quale provengono 27.164 imprenditrici titolari di attività diverse. Si tratta di flussi che inducono a riflettere sui mutamenti profondi in atto nella nostra società e che si può ipotizzare in taluni casi celino anche famiglie migranti di ritorno. Ma che dimostrano, in particolare nel caso della Svizzera, la persistenza di un fenomeno secolare di scambio e di flussi transfrontalieri.

Alla fine dell’Ottocento, infatti, le comunità svizzere di imprenditori che immigrarono in Italia con le loro famiglie diedero un contributo determinante al decollo industriale del nostro Paese nei settori trainanti della seconda rivoluzione industriale. Oggi le imprenditrici svizzere presidiano ancora il manifatturiero che, con 1439 imprenditrici presenti innanzitutto in Lombardia e Veneto, ma anche in Puglia, Campania ed Emilia, è il loro terzo settore di attività, alla pari con i servizi diversi, seppure dopo il commercio (3278), il turismo e la ristorazione (1707), nonché l’agricoltura (1271).

Anche le imprenditrici provenienti dalla Germania operano nel manifatturiero (1013), innanzitutto in Lombardia e Sicilia, comparto che segue il commercio (2898), la ristorazione e il turismo (1721), l’agricoltura (1339). È ipotizzabile, data la concentrazione di decine di queste imprenditrici tedesche in Sicilia, che le imprese manifatturiere sull’isola siano collegate alla trasformazione di prodotti agricoli. Similmente, nel caso delle imprenditrici francesi le attività economiche prevalenti sono nel commercio, nel turismo e nel manifatturiero, con una consistente presenza di aziende in Lombardia, seguita da Veneto, Piemonte e Toscana. Fra le diverse comunità nazionali, a riprova dell’esistenza di specificità collegate alle competenze e mansioni dei diversi gruppi etnici, nonché dei loro sistemi di valori, va ricordato il caso delle imprenditrici romene. Esse si distinguono perché sono le sole a presidiare in gran numero un comparto tradizionalmente maschile come quello delle costruzioni, nel quale l’etnia romena è sovrarappresentata rispetto alle altre comunità di immigrati per quanto riguarda sia la manodopera sia l’imprenditoria maschile (2072).

Quanto alle imprenditrici provenienti da Paesi extracomunitari, e con l’eccezione di quelle cinesi, esse operano per lo più nel commercio e nel turismo. Invece, per quanto riguarda la numerosa comunità cinese, pur essendo il commercio anche in questo caso il primo settore di impegno economico (9996), innanzitutto in regioni come Lazio e Lombardia, la ristorazione e il turismo il secondo (5740), sempre con una significativa presenza in Lombardia, il manifatturiero conta circa un terzo di questa imprenditoria femminile (7470) radicata nei distretti toscani (3004), in Veneto (1092), in Lombardia (1091) e in Emilia Romagna (1045).

La mobilità sociale delle donne immigrate ha peraltro conseguenze dirette sulla società locale e sulle relazioni economiche che vengono stabilite con i Paesi di provenienza. Per es., nella comunità senegalese le imprenditrici divengono sovente migranti di ritorno che cercano di adattare ai ritmi e alla mentalità dell’Africa l’organizzazione produttiva appresa nelle piccole-medie imprese dell’alimentare fra Parma e Piacenza, o nell’abbigliamento in Toscana, per produrre e commerciare i prodotti africani sul mercato interno e all’estero.

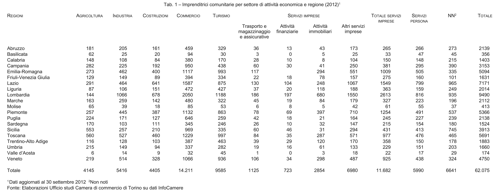

L’imprenditoria femminile agli inizi del 21° secolo

Per riportare alla luce il ruolo delle donne nell’imprenditoria italiana, come si è visto, è necessario interrogare una molteplicità di fonti senza preconcetti, né seguire mainstream. In oltre un secolo di storia unitaria le donne hanno perso, prima, parte della loro autonomia economica, poi l’hanno riconquistata, ma hanno dovuto riacquisire visibilità nella gestione delle imprese a impianto familiare. Nel decennio Settanta esse hanno ottenuto che fosse riconosciuta dal codice civile la parità nell’ambito dei rapporti fra coniugi e nel mondo del lavoro, ma la parità sostanziale è stata sancita soltanto verso la fine del Novecento. Sebbene l’istruzione femminile in Italia sia in linea con la media dell’Unione Europea, tuttavia sono perdurate a lungo tanto l’emarginazione delle donne nel mercato del lavoro quanto una sorta di conventio ad escludendum dagli incarichi di responsabilità. È pur vero che l’approvazione nel 2011 della legge per introdurre il criterio delle quote di genere nella nomina dei Consigli di amministrazione delle società permette ora alle donne un più ampio accesso e una rappresentanza femminile più numerosa all’interno dei boards. Ma la lunga fase recessiva, ancora in atto all’inizio del 2013, non consente di valutare appieno gli effetti concreti di tale provvedimento, anche a motivo del prevalere nel nostro Paese di un capitalismo a impianto familiare. Inoltre, le imprese femminili, gestite e di proprietà di donne, a tutt’oggi risultano essere appena un quarto del totale delle aziende della penisola (costituiscono infatti il 23,51%, secondo dati aggiornati al 30 sett. 2012, rispetto al 22,26% del 2003). Così, l’imprenditoria femminile immigrata emerge come la componente più dinamica. È pur vero che essa si concentra in gran numero nei settori tradizionali e nei quali per secoli sono state confinate le attività economiche femminili, ossia il commercio, i servizi e il turismo. Ma la presenza delle imprenditrici immigrate nel manifatturiero e nell’agricoltura (Tabb. 1 e 2), seppure in numero più modesto che nel commercio e turismo, apporta un elemento di diversità culturale ai vertici delle imprese che può contribuire a imprimere dinamismo ai meccanismi di crescita del nostro Paese, purché sia parte di un più vasto insieme di fattori di politica economica e di sviluppo.

Bibliografia

M. Bellisario, Donna e top manager. La mia storia, Milano 1987.

S. Birley, Female entrepreneurs: are they really any different?, «Journal of small business management», 1989, 27, pp. 32-37.

Percorsi di vita femminile. La donna attraverso l’immagine tra Ottocento e Novecento, a cura di L. Nora, Carpi 1990.

C.G. Brush, Research on women business owners. Past trends, a new perspective and future directions, «Entrepreneurship.Theory and practice», 1992, 16, pp. 5-30.

M. Casson, Entrepreneurship and business culture, Aldershot 1995.

A. Buttafuoco, I costi della politica. Il denaro nel movimento politico delle donne di primo Novecento, in Donne, denaro e dedizione, a cura di M.A. Sozzi Manci, Milano 1997, pp. 38-43.

A. Kwolek-Folland, Incorporating women. A history of women and business in the United States, New York 1998.

K. Peiss, Vital industry and women’s ventures. Conceptualizing gender in twentieth-century business history, «Business history review», 1998, 72, 2, pp. 219-41.

Women in business, ed. M.A. Yeager, 3 voll., Northampton (Mass.) 1999.

A. Castagnoli, Donne imprenditrici nell’agricoltura e nella viticoltura in Italia nell’ultimo mezzo secolo, «Studi di museologia agraria», dicembre 2002, 38, pp. 83-88.

L. Scaraffia, A.M. Isastia, Donne ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e Novecento, Bologna 2002.

A. Castagnoli, E. Scarpellini, Storia degli imprenditori italiani, Torino 2003.

M. Walsh, Gendered endeavours. Women and the reshaping of business culture, «Women’s history review», 2005, 14, 2, pp. 181-202.

Donne imprenditrici nella storia dell’Umbria, a cura di B. Curli, Milano 2005.

A. Castagnoli, The female entrepreneur’s point of view and the Italian economy, «Business and economic history on line», 2007, 5.

B. Curli, Tecnologie avanzate e nuovi ‘stili’ manageriali. Marisa Bellisario dalla Olivetti alla Italtel, «Annali di storia dell’impresa», 2007, 18, pp. 127-69.

L. Gálvez Muñoz, P. Fernández Pérez, Female entrepreneurship in Spain during the Nineteenth and Twentieth centuries, «Business history review», 2007, 81, 3, pp. 495-515.

K. Honeyman, Services industries and British history, «Business history review», 2007, 81, 3, pp. 471-93.

I. Pepelasis Minoglou, Women and family capitalism in Greece, c. 1780-1940, «Business history review», 2007, 81, 3, pp. 517-38.

«Annali di storia dell’impresa», 2007, 18, Sezione Le imprenditrici italiane fra Ottocento e Novecento (in partic. A. Castagnoli, L’imprenditoria femminile in Italia: studi e ricerche, pp. 9-15; S. Licini, Donne e affari a Milano nell’Ottocento, pp. 53-73; M. Boneschi, Le sarte milanesi del ‘miracolo’ tra moda, industria e cultura, pp. 75-103; E. Scarpellini, Le imprese della cultura: l’editoria al femminile, pp. 105-26).

L’imprenditoria femminile in Italia. Il caso emblematico del Piemonte (1945-2000), a cura di A. Castagnoli, Milano 2007.

M. Gamba, A. Goldstein, The gender dimension of business élites: Italian women directors since 1934, Working paper 127, Center for Research on the Public Sector, Università Commerciale L. Bocconi, May 2008, www. econpubblica.unibocconi.it/folder.php?vedi=4240& tbn=albero&id_folder=1306 (1° settembre 2013).