L'ordinamento del credito

L’ordinamento del credito

L’unificazione vide il prevalere politico delle forze liberali moderate, condizione che comportò sia la rinuncia a un momento costituente, sia l’assunzione della legge come unico strumento in grado di imporre un insieme di regole al sistema economico nazionale e in particolare, al suo interno, al settore del credito.

È la naturale differenza tra le capacità e preferenze dei soggetti economici (famiglie, imprese, enti) che compongono una comunità a generare asimmetrie nei contratti di divisione del lavoro. Per contrastare le asimmetrie le comunità definiscono norme, regole, modalità di azione ripetute in modo uguale, alle quali può essere associata la memoria di esperienze di successo. È questa memoria, così come la sua verifica positiva, a far sì che ogni regola, per quanto inevitabile restrizione alla libertà individuale, trovi consenso. Immediatamente conseguenti ai vantaggi derivanti dall’adozione delle regole sono quelli determinati dall’ordinamento del loro insieme: ogni ordinamento, introducendo criteri di priorità, genera vantaggi più o meno diffusi tra il corpo sociale (Weber 2005). In senso economico avere regole efficaci equivale a minimizzare i costi di regolazione (North 2006).

Unificazione monetaria e credito

Nel processo di unificazione il confronto più acceso sulle norme fondanti il sistema del credito fu relativo al modo con cui ridurre al minimo i costi di regolazione imposti dal Codice albertino del 1837 esteso al Regno d’Italia. Esso riservava l’esercizio del credito a ditte e società di «negozianti» e banchieri e, per loro tramite, disponeva la diffusione del credito commerciale (per esempio cambiali) e bancario (mutui, crediti in conto corrente ecc.) attraverso l’uso di banconote e depositi convertibili in moneta metallica, coniata dallo Stato e dai privati secondo la tariffa prevista dalla legge (La Francesca 2004)

La prima scelta di ordinamento fu la legge Pepoli (legge 24 agosto 1862, n. 788). Essa definì la lira italiana, moneta legale per i pagamenti, unità di conto della spesa del risparmio e del credito, ed estese a tutto il territorio nazionale la normativa vigente nel Regno di Sardegna, che ne prevedeva il conio in modalità bimetallica sulla base di un rapporto fisso tra oro e argento pari a 1:15,5. Questo regime di monetazione – il bimetallismo – fu motivato da Gioacchino Pepoli sottolineando come, sebbene «valutato tecnicamente inferiore a quello monometallico aureo», esso «gli fosse preferibile, in quanto «consent[iva] il duplice vantaggio di non costituire un freno alla possibile futura introduzione di un sistema a base aurea» e di «favorire il commercio con i principali mercati di scambio» (Pepoli 1861, p. 3). Argomentazioni che manifestavano in modo trasparente il carattere pragmatico della scelta: l’importanza attribuita alla ragioni di scambio con la Francia, principale mercato di sbocco, la possibilità di adeguare le norme ai pagamenti in oro, al fine di uniformarsi – a seguito dell’industrializzazione – a quanto in uso nel principale paese di importazione, l’Inghilterra, che adottava un sistema di pagamenti monometallico aureo (Spinelli 1989; Roccas 1990; Onado 2003).

La legge Pepoli impose le modalità di conio: previde una moneta a valore nominale di 900 millesimi di oro e una moneta in argento pieno, lo scudo, pari a un valore nominale di 5 lire, ma considerando la carenza di argento in atto autorizzò anche il conio di monete divisionali (spezzati) con la proporzione di 835 millesimi di fino (De Mattia 1959), che di fatto indusse a coniare solo quest’ultime. Questa condizione, definita in gergo come «bimetallismo zoppo», divenne fonte di instabilità, di generazione di monete abusive, di aggio: condizioni che ritardarono l’adozione di forme di risparmio finanziario da parte dei possidenti (Pittaluga 1994).

L’incertezza sul valore effettivo dei mezzi di pagamento, e per estensione di quelli del credito, ebbe conseguenze profonde: impose la necessità di introdurre, oltre alle comuni regole di mercato relative al prezzo delle monete e dei servizi bancari, anche l’uso di strumenti amministrativi (modalità di autorizzazione a costituire società di credito, circolari ministeriali sulle tipologia delle operazioni) definiti da autorità politiche. Ciò avviò alla definizione di due percorsi tra loro complementari, quello dell’impostazione di «criteri generali» (leggi) di ordinamento e quello delle «fonti» (decreti, statuti, regolamenti) del medesimo, con cui si organizzarono le funzioni operative (Carriero, Ciocca, Marcucci 2003).

Il contesto economico-giuridico cui ciò venne ricondotto fu di due tipi. L’ordinamento «prescrittivo», che assunse come principale fonte normativa il governo e previde che le modalità di esercizio delle aziende di credito fossero definite con atti amministrativi e verificate con procedure di controllo da parte di magistrature pubbliche; l’ordinamento «liberale», che assunse come principale fonte normativa il Parlamento e previde la responsabilità diretta delle aziende di credito e la loro piena libertà nelle procedure di gestione e contabilizzazione delle operazioni.

A questi criteri di funzione si associarono sistemi di relazione reciproca tra le aziende di credito, distinti in «piramidale» e «orizzontale». Il sistema piramidale favorì le relazioni tra gli istituti di credito in ragione del capitale versato, dell’area di esercizio, di fatturato e simili. Così i flussi furono indirizzati dalle aziende minori a quelle maggiori, attuando un’implicita procedura di tipo assicurativo (l’azienda maggiore, più capitalizzata, assumendo titoli dalla minore, ne garantiva liquidità e faceva sì che restassero sul mercato i titoli più solvibili). Il sistema generava quindi, per estensione, mezzi di credito e di pagamento – banconote convertibili – più costosi del minimo possibile, ma più sicuri. Come tali, questi mezzi furono preferiti dalle famiglie interessate alla tutela delle proprie condizioni patrimoniali, dai possessori di rendita, così come dalle aziende volte al mercato di beni di produzione e ad alto volume di acquisti sul mercato internazionale.

Il sistema orizzontale, invece, favorì i processi di rapida monetizzazione dell’economia e la maggiore diffusione di strumenti di pagamento a basso costo così da agevolare la crescita di un’omogenea area di scambi nazionali, anche a prezzo di minore stabilità dei prezzi e minore sicurezza nello scambio monetario, attribuendo a ogni operatore la responsabilità diretta del buon fine dei pagamenti. Questo sistema accomunò sia agenti di cultura liberale, che vedevano nella piena responsabilità di mercato la principale via di modernizzazione del sistema economico nazionale, sia operatori più pragmatici, che ritenevano la scelta inflativa inevitabile in quanto l’unica in grado di ricomprendere – nel tempo medio – l’eterogeneità degli usi e dei soggetti economici confluiti, conservando le loro condizioni di partenza, in una nuova e maggiore comunità nazionale.

Dovendo essere approvate come leggi, le norme relative all’emissione e al credito furono sensibili alla variazione dei contesti istituzionali cui lo stesso Parlamento fu soggetto. Il loro processo di elaborazione fu delimitato dall’introduzione del codice civile e del codice del commercio così come dalle regole elettorali (Romanelli 1995).

Ordinamento prescrittivo e integrazione dei mercati regionali

Le condizioni generali in cui si avviò la costituzione del Regno d’Italia, la centralità assunta dal governo, l’azione di estensione per decreto del quadro generale delle regole fondamentali della comunità civile elaborato per il Regno di Sardegna favorirono l’affermazione dell’ordinamento prescrittivo organizzato secondo la tipologia piramidale. L’attuazione di questo disegno istituzionale si realizzò in modo progressivo: negli anni 1859-66, principalmente in riferimento alla regolamentazione delle banche di circolazione, autorizzate a esercitare credito ed emissione di banconote convertibili; negli anni 1866-69, principalmente per quanto atteneva alle aziende di credito bancarie in genere.

La separazione in due percorsi fu l’esito di due fattori conseguenti: 1) la centralità riservata dal ceto politico dominante, la Destra storica, alla Banca nazionale sarda, di fatto delegata a guidare il primo periodo di integrazione dei mercati regionali in un mercato nazionale; 2) l’insuccesso politico dell’iniziativa di ordinamento proposta nel 1863, a seguito del quale il governo si assunse l’impegno di completare il percorso avviato nel 1859 dalla Banca nazionale sarda e di istituire, tramite la sua fusione con l’altro istituto di emissione operante nel contesto nazionale (la Banca nazionale toscana), una Banca d’Italia.

Relativamente al punto 1, è importante ricordare come, dopo l’annessione della Lombardia e dei Ducati di Parma e Piacenza, il ministro delle Finanze Giovanni Lanza avesse comunicato al consiglio di reggenza della Banca nazionale la volontà del governo di procedere a una rapida integrazione amministrativa che superasse le spinte municipaliste – ritenute, non in ultimo, una delle cause della sconfitta del 1848 – esortandolo a considerare l’opportunità di aprire una sede nel capoluogo lombardo. Con ciò il ministro si faceva portavoce del gruppo politico-finanziario che riteneva la scelta di «un unico istituto di emissione» – vicino all’amministrazione centrale – la più consona a generare una funzione di tramite e di agevolazione dei rapporti tra il Tesoro e i mercati locali. Di diverso avviso era Antonio Allievi, direttore di uno dei maggiori istituti lombardi, la Banca generale; questi, chiamato a proporre strumenti amministrativi che favorissero l’integrazione dell’area lombarda nello Stato sabaudo, indicò come preferibile l’ipotesi di una «alleanza» o «confederazione» di banche, poiché «una unità assoluta» sarebbe stata possibile solo «in presenza di una preponderanza morale ed economica di fatto e di opinione come è in Francia quella di Parigi» (Allievi 1859, p. 223). Allievi si dichiarò inoltre favorevole a un aumento del capitale della Banca nazionale riservato a una sottoscrizione dei soli possidenti lombardi «meritevoli di considerazione» in quanto parte più capace (in senso tecnico e patrimoniale) di sostenere il percorso di integrazione (ivi, p. 226).

La via proposta da Allievi fu in effetti quella prescelta. Va sottolineato però che essa fu integrata da una pratica già presente negli usi della comunità genovese fondatrice della Banca nazionale, quella di cedere azioni non solo a privati ma anche a società, tra cui le banche. Il primo caso fu quello delle quote detenute dalla Cassa generale.

L’unificazione intensificò, dunque, oltre all’attività della Banca nazionale, il fenomeno dell’adesione azionaria delle banche locali al capitale della banca centrale, che avrebbe portato tra i maggiori azionisti del principale istituto di emissione dapprima le banche di credito mobiliare, tra cui la «milanese» Banca generale, e in seguito altri istituti, non tra i più solvibili, tra cui la Banca tiberina, il Credito mobiliare italiano e, nei decenni successivi, modificando solo in parte questo carattere specifico della struttura del credito in Italia, le casse di risparmio e le banche popolari.

A questi legami tra istituti si sovrappose la volontà di imporre, da parte della Banca nazionale, una visione piramidale negli usi del credito (modalità di sconto e livello dei tassi di interesse), mutuata dal sistema inglese e ritenuta vantaggiosa non per la singola ditta, ma per il sistema. Questa volontà risaltò con forza per la prima volta nelle procedure che accompagnarono l’annessione della Lombardia, e rimase poi stabile nel suo sistema operativo (Scatamacchia 2008).

Si trattava in modo esplicito della riproposizione delle tecniche di governo della moneta cartacea convertibile attuate dalla Banca d’Inghilterra a partire dagli anni Trenta, note come Palmer’s rule, applicate e verificate dall’istituto piemontese fin dal suo esordio, messe alla prova nei momenti di crisi e rese legge con il contributo di Cavour. Questi, dopo la crisi del 1857, propose al Parlamento, e ottenne, di vincolare per legge la circolazione in modo crescente rispetto al capitale versato (con un tetto pari come minimo a un terzo e come massimo alla metà dello stesso). L’accettazione di queste tecniche da parte della finanza lombarda ne costituì lo stabile consolidamento e la condizione per cui esse poterono poi essere proposte come modalità operativa specifica del criterio verticale di ordinamento da parte della Banca nazionale.

Un’azione fondante venne anche dall’esperienza di integrazione del mercato monetario di Emilia e Romagna. Nel caso della Banca di Parma, si addivenne a una fusione, nel 1861, e alla permuta, alla pari, delle azioni della Banca di Parma con quelle della Nazionale, che consentì agli azionisti emiliani di realizzare un buon affare. L’operazione, per quanto speculativa, costituì un’esperienza positiva. Il processo attuato mostrò la potenzialità di utilizzo delle banche di emissione come strumento per realizzare forme di risanamento dei mercati finanziari, attraverso la loro capacità di costruire la fiducia con interventi di modifica degli strumenti di pagamento (Giannini 1988). Un ulteriore esempio fu la successiva riproposizione di metodo con la fusione tra Banca nazionale e Banca delle Quattro legazioni pontificie: la Banca nazionale assunse in toto il portafoglio, parzialmente composto di effetti non esigibili, e l’impegno di convertibilità alla pari dei biglietti della Banca delle legazioni, per quanto su questi vigesse un forte aggio.

Come verificato negli anni immediatamente seguenti, per essere attuabile il processo richiedeva però un livello sufficiente di compatibilità nei comportamenti commerciali e sociali dei vari mercati locali del credito, condizione che nel primo decennio postunitario in Italia non si estendeva oltre la macro-regione settentrionale e adriatica. L’incontro con le realtà del Mezzogiorno, così come della Toscana e del Lazio, impose dunque di trovare soluzioni diverse (Sannucci 1990).

Il Banco delle Due Sicilie aveva una natura giuridica non comparabile con quella della Banca nazionale. Costituito come cassa pubblica, non aveva un capitale versato, ma un fondo di dotazione, ed era un istituto direttamente sottoposto al ministero del Tesoro. La possibilità di un aumento della sua attività avrebbe dunque comportato un impegno finanziario da parte del governo, ipotesi del tutto improbabile, considerata la generale difficoltà di raccolta in cui il ministero si trovava a operare. Lo stesso mantenimento in essere dell’attività operativa del Banco costituiva un nodo da sciogliere, in quanto esso si poneva come cassa per un sistema di pagamenti nelle transazioni che si avvaleva non di biglietti pagabili al portatore, ma di certificati (fedi di credito) riferiti a operazioni contabili, cioè titoli nominativi sui quali i privati emettevano ordini di pagamento per regolare le transazioni commerciali: ordini che potevano essere mandati a saldo o mantenuti in circolazione e utilizzati – sotto la condizione non vincolante del «buon fine» – da terze parti con la clausola al portatore, assunta come responsabilità privata del firmatario e non dell’ente pubblico.

A ulteriore differenza rispetto alle banche di circolazione, come la Nazionale, volte a fornire liquidità e finanziare il commercio, il Banco svolgeva la propria funzione verso il consumo: nel Mezzogiorno, infatti, i pagamenti commerciali erano principalmente regolati con moneta metallica d’argento, condizione che lo portava a svolgere l’attività di monte dei pegni. L’integrazione del sistema meridionale non risultava dunque possibile, secondo la modalità sperimentata nel caso delle regioni settentrionali.

Nell’esaminare questa vicenda, particolare attenzione deve essere rivolta alla figura di Antonio Scialoja, sia per la sua acuta intelligenza, sia per gli incarichi assunti come ministro del Tesoro prima nel governo provvisorio delle province meridionali, e poi in quello nazionale, nel 1866, quando il problema tornò ad essere al centro della discussione politica parlamentare.

Nello scambio epistolare avuto con Cavour (in date 7 e 17 dicembre 1860), alla volontà di questi di procedere a una «rapida» integrazione attraverso l’estensione dell’attività della Nazionale – in quanto «l’unicità del biglietto di circolazione è canone economico non più contrastato in Inghilterra e riconosciuto dai più pratici uomini di finanza del Continente» (Cavour 1954, 4° vol., p. 27, lettera del 7 dicembre 1860) – Scialoja contrappose una scelta pragmatica:

Sebbene non sia convinto dell’assoluta attività di un banco unico, rispetto il fatto di una grande banca già esistente e ne fò gran conto, sì come dell’opinione Sua […] Solo mi permetterà di notarle due cose. L’una è che la civiltà nostra in politica ed economia e finanza non credo potrà seguire l’esempio dell’unità francese. Napoli è tanto diversa da Torino, quanto nessuno di coloro che non la conoscono, neppure il Conte di Cavour, possono formarsene una idea adeguata. L’altra è che convenga in tutto cominciare a rendere simili per forma le istituzioni, perché queste non tarderanno poi a fondersi tra loro. In Italia si potrebbe cominciare a unificare il sistema delle banche e poi se l’esperienza il chiarirà utile, unificare la Banca (ivi, pp. 92-95, lettera del 17 dicembre 1860).

La morte di Cavour impose la ridefinizione del progetto di unificazione nazionale sostenuto dai moderati. La rilevante osmosi tra politica e amministrazione seguita al 1861 fu anche la conseguenza dell’inevitabile condizione in cui il governo venne a trovarsi, il fatto cioè che esso fosse chiamato a far seguire, alla scelta di formare un solo Stato con regioni molto diverse tra loro, quella di una politica delle differenze (Romeo 1987; Romanelli 1995; Melis 1996).

Il disegno di una moneta egemone, sostenuto da Cavour, fu quindi abbandonato. L’urgenza di assicurare i pagamenti alle truppe impegnate nel Sud e all’amministrazione pubblica portò al compromesso di aprire le filiali della Nazionale a Napoli e Palermo, e ad ammettere nei pagamenti l’uso delle fedi di credito del Banco delle Due Sicilie (cioè di titoli di quasi-moneta). La scelta ebbe un rilievo non solo contingente, perché aprì la strada al permanere della molteplicità degli istituti di emissione e di riflesso ai tentativi, molto complessi, di guidarne una fusione concordata (Cardarelli 1990).

Conclusa la fase delle annessioni regionali, e venuto a mancare Cavour, il progetto di ordinamento prescrittivo associato al sistema piramidale fu sostenuto dalla Destra piemontese per tramite del ministro Giovanni Manna. Il suo disegno di legge, che seguiva ai decreti da lui emessi sul riordino operativo e patrimoniale dei Banchi meridionali, trasformati in enti morali amministrati dalla Deputazione provinciale e dalla Camera di commercio, riprendeva e ampliava quello ministeriale proposto, e poi ritirato, da Pepoli nel 1862, che avrebbe dovuto assicurare il completamento della legge sul sistema monetario, promuovendo l’attuazione di un’unica banca di circolazione, la Banca d’Italia. Il progetto di Manna prevedeva che la Banca d’Italia venisse costituita attraverso la fusione, indotta dal governo, delle due esistenti al momento dell’Unità cioè la Banca nazionale degli Stati sardi e la Banca nazionale toscana. L’utilità di un intervento legislativo generale, primo atto di un più vasto disegno di settore, fu motivata da Manna sottolineando come

gli istituti bancari, e in specie le banche che emettono biglietti favoriscano il commercio attraverso lo sconto cambiario e per contro assicurino disponibilità di capitale alla crescita delle forze produttive, ma coprendole col loro credito individuale e sostituendovisi, ogni scossa di quelle non può rimanere senza una ripercussione nell’altro […] qualunque sia il principio adottato in ciascuno Stato, quello della pluralità o della unità delle banche di circolazione, in nessuno si è mai creduto doversi il loro esercizio abbandonare del tutto al libero volere dei loro fondatori o azionisti e non essere necessarie da imporre per legge (Manna 1863, p. 11).

Manna proponeva dunque che l’azione del legislatore fosse rivolta ad «accrescere il capitale in garanzia agli istituti di credito; a facilitare la circolazione delle banconote; a stabilire cautele in grado di evitare gli abusi dell’emissione» (ivi, p. 19).

Insieme a questi criteri generali, nell’introdurre il provvedimento egli mise in evidenza il ruolo gerarchico riservato alla banca di circolazione, incaricata di scontare solo cambiali a tre firme, cioè «già scontate da altre banche», e al tempo stesso «la necessità, che da questo deriva[va], di riservare ad essa solo le operazioni di credito che ne assicur[assero] il minor rischio escludendo quindi quelle di anticipazione su warrants, sete, o altre merci che non [avessero] una garanzia o un premio di Stato» (ivi, p. 21).

Si trattava di una rivisitazione del modello di ordinamento dell’emissione definito dall’esperienza francese, che affiancava a una centralità di tipo statalista della Banca di Francia quella di mercato degli istituti di sconto commerciale (Comptoirs) organizzati in rete provinciale. In sintesi si proponeva dunque un ordinamento prescrittivo rafforzato dal favorire una prassi verticale tra le aziende (Conti 2007).

La scelta di congruità con i criteri di ordinamento francesi risulta ancora più evidente guardando alle condizioni proposte per la struttura del sistema della banca di emissione. Il progetto di legge prevedeva infatti un’articolazione su tre livelli: quello amministrativo, rappresentato dagli «stabilimenti» presenti in ogni provincia, destinati a svolgere servizi al pubblico, in primis il servizio di Tesoreria; quello creditizio, rappresentato dalle sedi chiamate a prestare attività di finanziamento alle ditte commerciali, organizzate in undici centri con competenze regionali o interregionali e in filiali attive nei rispettivi territori; infine quello politico-economico rappresentato dal Consiglio superiore, presieduto da un governatore e due vice-governatori, che, in qualità di organo centrale di governo dell’istituto di emissione, ne definiva l’attività in merito al «tipo di operazioni, costo (tasso di sconto), assegnazione (quantità); così come sulla scelta di utilizzo degli utili ricavati (determinazione dei dividendi e della riserva), e nella scelta della sua politica di indirizzo» (Manna 1863, pp. 3-21). Oltre a una specifica e autonoma area di competenza degli organi, erano previsti anche legami incrociati tra i diversi livelli: amministrativo e creditizio e politico. Al Consiglio superiore veniva affidata la competenza amministrativa della nomina dei funzionari presso le filiali; al governo veniva riservata la scelta del governatore e dei due vicegovernatori, condizione intesa come atto di indirizzo.

Il disegno, volto a costruire una rete amministrativa di controllo accentrato in grado di sovrapporsi con funzione di comando alle reti politiche locali fondate sul censo, così come a quelle delle élites commerciali, si scontrò con il consenso politico acquisito da quei ceti. Alla sua presentazione in aula fecero seguito iniziative sulla stampa per indurre il Parlamento a modificarne il testo. La Banca nazionale e quella Toscana si fecero promotrici di pubblicazioni in cui si affermò la maggiore efficacia di un sistema gerarchico o, all’opposto, di quello locale, e fu negata efficacia a un sistema del credito centralista e prescrittivo, lesivo della libertà di impresa privata. Gerolamo Boccardo e Francesco Scoti, sollecitati dalla Nazionale e dalla Toscana, sostennero, il primo, che la scelta accentrata fosse dannosa ai legittimi interessi degli azionisti; il secondo, che essa fosse un «rimedio obbligato» a seguito di una precedente scelta sbagliata, quella della rinuncia a favorire la libera attività delle banche e del credito, così come di ogni altra attività economica.

Il Senato modificò i criteri di amministrazione, accolse le critiche di Boccardo, previde che i consiglieri centrali per ciascuna sede fossero eletti in numero proporzionale alle azioni ivi domiciliate. Anche così modificato, però, il progetto non ottenne il consenso dell’aula.

L’insuccesso politico rese evidente la necessità di promuovere un nuovo percorso. In esso, il ruolo svolto dall’istituto di emissione fu inteso non più come subordinato agli indirizzi di politica economica del governo, ma piuttosto come suppletivo a questo nella finalità di completare il più rapidamente possibile il piano di «ordine» e di «ammodernamento» dello Stato-nazione e per incoraggiare le capacità economiche individuali. Questo nuovo modo di vedere è esplicito in tutti gli atti normativi promossi dopo il 1866, e portò ad abbandonare l’impegno per la realizzazione della Banca d’Italia e a dare priorità alla definizione dei criteri di ordinamento delle regole di gestione dell’insieme del settore bancario.

Ordinamento prescrittivo e modalità verticale

Successivamente alla Convenzione di settembre con la Francia e al trasferimento della capitale a Firenze, la Banca nazionale venne autorizzata – anche al fine di fare fronte alla spesa e ai pagamenti da parte della Tesoreria – ad aprire una succursale a Firenze e ad aumentare il proprio capitale da 40 a 100 milioni (r.d. 29 giugno 1865, n. 2376). Inoltre, nell’imminenza della guerra con l’Austria, il governo decretò il ricorso a un prestito di 200 milioni e la contestuale non convertibilità delle banconote emesse in relazione a questa operazione (r.d. 1° maggio 1866, n. 2873).

Il prestito della Banca nazionale alle Finanze, imposto con decreto d’urgenza, da un lato liberò il governo dalla necessità di fondi per finanziare la guerra, dall’altro pose la Nazionale in condizione potenziale di forte vantaggio relativo nei confronti delle altre banche di emissione. Il decreto del 1° maggio 1866 attribuì infatti alle sole banconote emesse dalla Nazionale la condizione di corso legale su tutto il territorio italiano e l’attributo di non redimibilità (art. 3), mentre i titoli di pagamento emessi da altri istituti erano sottoposti a convertibilità in metallo o in biglietti della Nazionale (art. 4). Inoltre, quelli emessi dai Banchi di Napoli e di Sicilia (secondo i propri statuti, cioè nella forma di fedi di credito e polizze), continuando ad essere titoli nominativi, venivano resi equivalenti a moneta legale nel solo loro ambito amministrativo (art. 7). Il decreto fissava infine un limite alla circolazione degli istituti, assumendola come stabilizzata al massimo consentito dagli statuti e dall’imposizione di un obbligo di riserva (incrementabile) in metallo o in un fondo di biglietti della Nazionale (certificato dal Tesoro e bloccato in valore nominale al momento del decreto, art. 5). A questo limite era sottratta la sola quota di circolazione in biglietti emessi dalla Nazionale in funzione del servizio di Tesoreria o di altri eventuali finanziamenti concessi al Tesoro in forma di mutuo.

Considerando che emissione e credito erano esercitati dagli stessi operatori, è importante verificare come e quanto una così forte variazione nelle regole della circolazione ne abbia condizionato i comportamenti e se abbia modificato i criteri dell’ordinamento. Alcune delle norme previste dal decreto inducono a una risposta affermativa: quelle che portarono alla diversa condizione nell’obbligo di convertibilità tra gli istituti di emissione; quella che concesse il corso legale, su tutto il territorio dello Stato, ai soli biglietti della Nazionale; quella che incaricò la Banca nazionale del servizio di tesoreria. E va ricordato che proprio per la loro natura, queste regole sollevarono ripetute richieste di modifica da parte delle aziende di credito contrarie all’attribuire centralità alla Banca nazionale.

A fronte del peso del quadro normativo, va sottolineato che la marcata connotazione territoriale delle banche di circolazione, solo minimamente stemperata dalla presenza delle filiali della Nazionale (presenti quasi unicamente nei capoluoghi di regione), rendeva i privati inclini a utilizzare i biglietti delle banche locali. Le difficoltà non erano poi minori per le aziende, in quanto i diversi istituti avevano consolidato – come documentano le interviste svolte dalla Commissione di inchiesta sul corso forzoso del 1869 – barriere non tariffarie e usi nelle tecniche di credito e nei limiti delle modalità di accesso, che rendevano il mercato ancora molto segmentato (Pittaluga 1994).

Di conseguenza, ciò che il decreto sul corso forzoso ottenne fu non tanto l’affermarsi di una posizione di egemonia dei biglietti emessi dalla Banca nazionale, sebbene certo questi aumentassero significativamente nella circolazione, ma piuttosto il radicarsi degli istituti esistenti nel loro ambito territoriale in ragione dell’accresciuto uso presso il pubblico dei mezzi di pagamento cartaceo e la comparsa di una circolazione abusiva (in quanto non precisata dal decreto) di banconote di piccolo taglio, non emesse dalla Nazionale, e rese necessarie dalla scomparsa di circolante metallico a seguito della sua tesaurizzazione da parte delle famiglie e del suo crescente uso a fine di riserva da parte dalle banche.

La maggiore rilevanza acquisita dal sistema bancario nel suo insieme fu segnata, piuttosto che dall’egemonia di una sua componente, dal venir meno della convertibilità delle banconote. Il corso forzoso, infatti, riducendo lo spazio per una verifica da parte del pubblico sulla solvibilità delle banche (tramite la richiesta di cambio delle banconote in moneta metallica), accentuò la responsabilità dell’organo di vigilanza, il ministero dell’Agricoltura, industria e commercio (Maic). Fu proprio il ministero ad avvertire il rischio di crisi e di spirali inflative che avrebbero potuto generare tensioni istituzionali e lacerare il tessuto sociale che aveva consentito l’unificazione. Ciò spinse il governo ad accentuare i criteri dirigisti, a proporre in modo stringente un sistema di credito orientato a modalità prescrittive e una prassi verticale: condizioni intese come favorevoli all’azione di coesione politica dello Stato.

Bisogna ricordare in proposito che l’unificazione non aveva imposto un adeguamento normativo delle società. Il codice civile del 1865, replicando quanto definito da quello albertino, comprese il solo obbligo di richiesta di autorizzazione al momento dell’istituzione delle società, ma le lasciò libere di definire le proprie operazioni, così come di rappresentare in bilancio le proprie situazioni contabili in maniera autonoma e diversificata.

Al momento dell’Unità le aziende di credito potevano essere comprese nei seguenti insiemi funzionali: società di credito ordinario e società familiari dedite ad attività finanziarie, quali la raccolta del capitale di fondazione e di avvio produttivo di nuove attività industriali ad alto capitale fisso, o acquisto e vendita differita di merci, collocazione dei titoli azionari di impianto di società industriali e simili. La letteratura indica queste imprese come «alta banca», per distinguerle dalla «nuova banca» organizzata in società per azioni, ossia gli istituti di credito mobiliare che, seguendo in linea di massima il modello organizzativo promosso in Francia dai fratelli Jacob-Émile e Isaac Pereire, si concentrarono sul finanziamento di operazioni industriali (La Francesca 2004; Onado 2003).

Un secondo insieme comprendeva le banche di sconto e circolazione, indicate come istituti di emissione, le quali, sebbene fossero state fondate con finalità di finanziamento dell’attività commerciale, si trovarono in ragione della loro opportunità di emettere moneta ad assumere un ruolo di interlocutori privilegiati per il sistema politico. Compresi nell’insieme «banche», se inteso in modo ampio, possono considerarsi anche gli enti di fondazione pubblica tra cui le casse di risparmio, i monti di pietà e i banchi pubblici, quali il Monte dei Paschi, i Banchi di Napoli e Sicilia, non dotati di capitale proprio, ma di un patrimonio di fondazione costituito con atto di enti locali o di una collettività di privati. Questi enti svolgevano servizi bancari, in ultimo anche servizi di credito, ma non erano stati fondati, né operavano con questa finalità. Agli istituti bancari si univano nell’azione di credito anche le casse di risparmio sebbene esse fossero state costituite principalmente con scopi previdenziali, di tutela delle condizioni di vita dei ceti più umili. L’arretratezza del sistema finanziario italiano e lo scarso numero di enti di credito, specie nei comuni di minore popolamento, avevano indotto infatti questi istituti a esercitare servizi bancari verso gli enti locali, così come a concedere prestiti al consumo ai ceti possidenti, attraverso anticipazioni su garanzie patrimoniali e cambiali tratte su scambi stagionali di prodotti agricoli e/o di bestiame.

Elemento comune a tutte le situazioni aziendali indicate era l’eterogeneità nelle modalità di esercizio e nei criteri di gestione compresi oltre il limite minimo della propria specifica funzione aziendale. Fu principalmente per superare queste condizioni di eterogeneità che nel maggio 1866 si istituì presso il ministero del Tesoro il Sindacato di controllo sulle società anonime, chiamato a dare parere sulla conformità dei loro criteri organizzativi, al fine di autorizzarne l’attività, e a vigilare con particolare attenzione, a seguito della inconvertibilità dei biglietti, sugli istituti di credito (Belli, Scialoja 1972).

Al vertice della nuova magistratura che, per quanto detto, godeva di un ampio margine di discrezionalità, fu nominato Carlo De Cesare, tanto fautore di iniziative di intervento economico dello Stato, «quanto avverso all’associazionismo economico su cui era istituzionalmente chiamato a vigilare» (Polsi 1993, p. 46). La sua azione si tradusse così in un impegno costante a modellare il sistema partendo dal basso, uniformando per tipologia di società gli statuti così come le funzioni economiche svolte. L’azione del Sindacato fu rivolta a imporre norme quali l’obbligo di assemblea sociale definita con scadenza, la proporzionalità tra i voti e le azioni possedute, la costituzione di organi di controllo interni (sindaci), criteri di nomina e permanenza negli incarichi sociali e simili.

Avvalendosi della stima di Scialoja e Depretis, De Cesare influenzò in modo rilevante l’irrobustirsi del sistema bancario in una struttura per generi, derivandone l’impianto dall’esperienza istituzionale francese, che vedeva accanto all’istituto di emissione diverse tipologie di istituti bancari distinti per una coerenza tra mezzi e fini di cui gli amministratori erano chiamati a dare pubblicamente evidenza, onde evitare comportamenti fraudolenti. Fu così definito per via di molteplici azioni normative, intervenendo sugli statuti e sulle operazioni delle società al momento della loro approvazione, il disegno precedentemente tracciato da Manna, maestro di questa visione amministrativa (Manna 1860).

L’ordinamento bancario, come lo stesso De Cesare precisò in interventi istituzionali, venne orientato a lavorare in modo omogeneo su tre settori non comunicanti tra loro: le casse di risparmio, cui si attribuiva il compito di raccogliere la componente del piccolo risparmio; gli istituti di credito mobiliare, ai quali si riservava la funzione di credito a medio e lungo termine e per cui si prevedeva un finanziamento principalmente costituito tramite raccolta di capitale di rischio; le società ordinarie di credito, di cui venivano a far parte anche gli istituti di emissione, per le quali si previde la possibilità di attuare solo operazioni di credito a breve. Venne infatti cassata per questo terzo segmento ogni richiesta di credito commerciale superiore a sei mesi, con l’eccezione dello sconto cambiali per cui si concesse la possibilità di rinnovo. Vennero inoltre esplicitamente negate operazioni di tipo mobiliare e immobiliare e operazioni in borsa, così come «l’impiego in operazioni a lunga scadenza di somme ricevute in deposito» (De Cesare 1867, p. 134).

L’obiettivo di orientare «i depositi bancari al finanziamento degli stabilimenti industriali e commerciali» oltre che a «rendere fruttiferi i capitali momentaneamente esuberanti nelle loro casse» piuttosto che ad assicurare «il semplice risparmio di piccole somme, per il quale le garanzie ordinarie non si consideravano sufficienti» fu realizzato dallo stesso De Cesare imponendo che gli statuti delle società bancarie prevedessero la soglia minima di deposito al valore di 200 lire (r.d. 11 agosto 1867, n. 2476).

Ciò comportò, oltre a una forzatura giuridica – in quanto la norma non poteva essere retroattiva – le proteste dei piccoli e medi operatori di credito che si videro esclusi dalla partecipazione al sistema finanziario. L’ostilità fu particolarmente accentuata da parte delle banche popolari promosse da Luigi Luzzatti, le quali erano nate sulla base di un’idea opposta: favorire la concessione di credito a coloro che avevano mostrato la capacità di piccoli risparmi e la volontà di costituire, per tramite di un comportamento mutuo tra risparmiatori, una garanzia di credito reciproco al fine di valorizzare il lavoro delle maestranze locali. Il movimento delle popolari e lo stesso Luzzatti criticarono duramente il Sindacato, visto come un ente pubblico volto a esercitare ingerenza sul mercato. La limitazione ai depositi ebbe inoltre un effetto negativo in quanto indusse le banche popolari ad attuare credito per tramite di biglietti abusivi (non autorizzati), buoni di cassa, che circolarono in modo diffuso, mostrando per contro la debolezza della struttura di vigilanza in atto e minandone la credibilità. L’instabilità si protrasse per manifesta difficoltà del ceto politico di attuare un disegno di riforma, fino a determinare la crisi istituzionale del 1869-70.

La caduta del governo Menabrea, e più ancora la successiva nomina di Luzzatti a segretario generale del ministero di Agricoltura, industria e commercio, portarono alla chiusura dell’ufficio di Sindacato, diretto da De Cesare, e alla fine dell’esperienza di ordinamento prescrittivo. Come ricordato da Sella, ministro delle Finanze nel nuovo governo ispirato a princìpi più vicini alla cultura liberale, «alla vigilanza del Governo veniva sostituita la vigilanza degli interessati» (Sella 1870, p. 18).

In particolare il decreto del 15 ottobre 1869 diede obbligo alle banche di trasmettere al ministero la situazione mensile di bilancio, che sarebbe poi stata pubblicata a partire dal 1870 a cura del ministero in un bollettino periodico. Già in precedenza, il 20 agosto, Minghetti aveva disposto per decreto l’abolizione del divieto di raccogliere depositi per somme inferiori alle 200 lire, consentendo il rapido ridefinirsi delle fonti di finanziamento dell’attività delle banche, in specie delle popolari.

Dall’Unità alla fine degli anni Sessanta, il principale agente di ordinamento del credito fu dunque il governo, che ne impose un criterio prescrittivo attraverso atti ministeriali. La sua azione di ente di regolazione e di vigilanza non risultò essere però pienamente accettata e non fu in grado di costituire un efficace contesto di fiducia per gli intermediari bancari, né per il pubblico. Ciò portò ad accentuare il ruolo svolto dagli intermediari finanziari non solo perché univano detentori e utilizzatori di risparmio, ma per la possibilità, solo a loro riservata, di trasferire nel tempo e nello spazio, attraverso segni monetari, diritti di acquisto.

Il cambiamento fu dovuto anche alla consapevolezza che fondare la circolazione sul corso forzoso dei soli biglietti della Banca nazionale aveva creato delle condizioni di deflazione monetaria, di mancanza di circolante, a cui il mercato aveva risposto con la creazione di banconote abusive di piccolo taglio le quali, in quanto utili, erano comunemente accettate dal pubblico. Condizione che, se non costituiva un danno dal lato economico, dato il basso valore complessivo della circolazione abusiva, lo costituiva, in modo grave, su quello politico, in quanto minava una delle funzioni cardine dello Stato liberale: l’emissione di moneta.

Con l’inizio dell’XI legislatura alla fine del 1870, la nuova composizione della Camera dei deputati fece emergere una forte sensibilità verso questi temi e la disponibilità a modificare i criteri dell’ordinamento, soprattutto abbandonando le regole che non si era in grado di far rispettare.

Ordinamento liberale e cambiamenti nel sistema bancario

I cambiamenti degli anni Settanta furono l’esito di provvedimenti specifici assunti dal nuovo Parlamento eletto all’inizio della decade; in esso la Destra, divisa tra una componente più pragmatica restia a interventi normativi e una più statalista, non trovò la coesione necessaria per attuare un organico disegno di riforma. Le nuove norme sul credito furono dunque il risultato sia di una volontà di compromesso tra le componenti politiche dell’Aula, sia della volontà del governo di trovare consenso nel paese, recepire le preferenze dei principali agenti del sistema economico.

Nel 1870 la Destra piemontese, e in specie Sella e il ministro dell’Agricoltura Castagnola, delinearono un progetto generale con cui regolare il settore finanziario: il disegno di legge «sulla libertà delle banche». In esso si definivano i modi di superamento della circolazione abusiva e della carenza dei servizi bancari messi in evidenza dalla Commissione parlamentare sul corso forzoso. Il progetto di legge – fatta eccezione per il titolo – non richiamava però alla libertà degli istituti bancari americani, ma piuttosto agli usi di quelli inglesi che, essendo ritenuti leader del settore, si pensava fossero in grado di anticipare i comportamenti futuri sui mercati continentali. Il fenomeno osservato, cioè la sostituzione da parte delle società per azioni bancarie britanniche di moneta bancaria (depositi) alle banconote, appariva del resto confermato nel mercato italiano dal progressivo affermarsi delle banche popolari, che utilizzavano principalmente il deposito come mezzo nei pagamenti interni alla loro rete di credito.

Il disegno di legge proponeva, in coerenza con questi criteri, che le banche, anche se costituite come società per azioni, fossero rivolte a esercitare «solo forme di credito a breve termine» (sconti di cambiali commerciali fino al massimo di sei mesi), e fossero escluse dalla possibilità di operare in borsa. La scelta da un lato intendeva garantire al mercato italiano un percorso di modernizzazione, la «naturale» evoluzione dalla banca di sconto verso la banca di deposito, così come avveniva nella più moderna Inghilterra; dall’altro, voleva consentire all’autorità di vigilanza – in ultimo al governo – di rinunciare a porre in atto difficili, se non impossibili, misure di monitoraggio sulla circolazione abusiva. Ci si rendeva conto in modo realistico che era impossibile interrompere con azioni amministrative l’attività delle banche che avevano emesso fino a quel momento – abusivamente – i biglietti di piccolo taglio con cui avevano «annodato clientela e tanti interessi che non sarebbe stato né possibile, né prudente spezzare in un sol colpo». Così – ben sapendo che «quando si tratti di attuare» dei princìpi liberisti «la parte minore di guarantigie è quella che si definisce e si impone con un obbligo giuridico, la parte maggiore e più efficace è quella che non si può scrivere nella legge, perché dipende dai costumi e dalla moralità» (Sella 1870, p. 23) – si auspicava che la diffusione dei depositi e dei biglietti legali di piccolo taglio, da parte di banche locali, avrebbe sanato la condizione di illegalità sostituendosi alla moneta abusiva. Un’idea opposta a quella di Gresham, secondo il quale la moneta cattiva scaccia la buona. Si riteneva inoltre che la legge, pur consentendo la libertà di emissione alle banche locali, non avrebbe portato a un effettivo rischio di sovraemissione monetaria poiché sulla libertà di quelle banche agiva la «sottile vigilanza del vicino di casa» (ivi, p. 21). Obiettivo ultimo del disegno di legge Sella-Castagnola era dunque quello di favorire la riforma dell’ordinamento del credito in modo indiretto, dando libertà di azione agli operatori nella promozione dell’offerta di servizi e al pubblico nella scelta dell’operatore a cui rivolgersi.

I contrasti interni alla maggioranza di governo non consentirono però una riforma così radicale. Si ebbe così da un lato il ritiro del provvedimento, dall’altro un atteggiamento pragmatico del governo, volto ad agire con decreti, senza intervenire su condizioni di conflitto, al fine di accentuare la necessità di nuove norme. Due esempi indicano con forza queste scelte.

Al criterio di ordinamento liberale, che vedeva nella parità del bilancio statale la condizione di contesto utile alla promozione della libera iniziativa dei singoli operatori sul mercato, Sella associò la possibilità di finanziare – nel breve e medio periodo – la spesa pubblica con moneta. Egli ritenne questa scelta vantaggiosa rispetto a quella di emettere titoli di debito e assumere l’onere degli interessi, con il pericolo di non poter poi raggiungere l’obiettivo della parità di bilancio. Tornato alle Finanze nel 1870, dopo aver promosso un mutuo di 50 milioni con la Banca nazionale, lo estese così a 150 milioni nel 1871, e ancora nel 1872 promosse una convenzione (legge 19 aprile, n. 759) con cui il credito veniva aumentato a 300 milioni; condizioni che portarono il totale di indebitamento – garantito da titoli – verso gli istituti di emissione a circa un miliardo di lire correnti: valore che faceva salire il rapporto debito prodotto nazionale vicino all’unità (Francese, Pace 2008, p. 20).

L’esempio di un cosciente mancato intervento può trarsi dall’azione in negativo del ministro Castagnola in merito alla circolazione abusiva. La sua posizione risulta nel primo biennio Settanta palesemente pragmatica non solo in quanto promotore della legge citata, ma anche in quanto artefice – da lì a pochi mesi – dei provvedimenti che ne delimiteranno la fine. Ebbene nel 1872, a fronte delle denunce dell’Ufficio di ispezione di Bologna sull’aumento della circolazione abusiva della Banca di Romagna, che chiedeva un intervento sanzionatorio, ricordò che quella circolazione non era formalmente «repressa» né «vietata», per cui il ministero «non poteva intervenire» (Acs, Maic, Banca di Romagna, 1872).

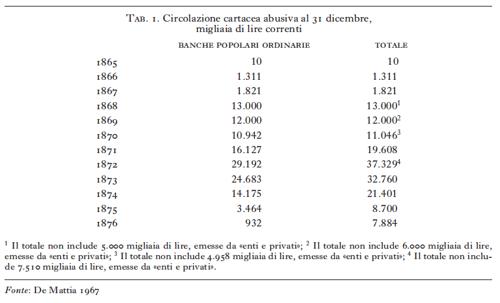

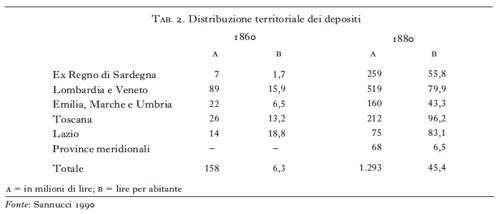

Come indicato dalle tabelle 1 e 2, la scelta pragmatica del governo non risolse il conflitto sulla circolazione abusiva né favorì la crescita diffusa nell’uso dei depositi: nelle regioni meridionali, se considerati in riferimento alla popolazione residente essi restarono vicini a un settimo della media nazionale.

Se nonostante ciò si venne a una riforma dell’ordinamento fu perché il settore del credito fu interessato dal basso da una crescita rilevante; nuovi operatori, le banche popolari, proposero nuovi metodi di lavoro e applicarono nuove regole. La diffusione di questi istituti di credito locale è un tema molto vasto: di esso qui si considera solo l’aspetto relativo ai cambiamenti suscitati nell’ordinamento (Pecorari 1999).

Parsimonia e laboriosità furono, per i fondatori delle società industriali nell’Europa del XIX secolo, i princìpi cui improntare l’educazione sociale. La classe politica moderata ebbe la convinzione che a questi valori fossero dovuti il processo di crescita civile e il progresso economico. Era inteso che il risparmio si traducesse, per il naturale comportamento della classe media, in investimento e questo in un vantaggio per le generazioni future, poiché un’attività produttiva più capitalizzata avrebbe aumentato profitti, rendite e salari. Era questo patto sociale implicito a rendere tollerabile la disparità nella distribuzione del reddito.

Sull’interpretazione della natura del credito come strumento per favorire il «temperamento» delle diseguaglianze avevano portato attenzione gli economisti classici, proponendone la relazione con le categorie di capitale, di investimento, di profitto finanziario (interesse). Dal loro bagaglio teorico prese le mosse la riflessione di Luzzatti, che non intervenne sulle categorie, ma sui princìpi che da queste potevano tradursi in azione generando una maggiore uguaglianza sociale. Si unì a ciò in modo netto la volontà di esercitare un’azione morale, «religiosa» verso le classi popolari, promuovendo l’idea della complementarità tra capitale e lavoro, in aperta opposizione con quella della conflittualità diffusa dagli esponenti del movimento socialista.

L’istituzione in grado di superare i costi di transazione delle banche di credito (aventi natura assicurativa e di agenzia) fu ispirata all’esperienza bancaria austriaca e tedesca, all’uso su quei mercati di un patto di mutualità tra i proprietari delle azioni del capitale con cui si costitutiva la «banca popolare»: in ultimo dunque nel vincolo associativo posto a garanzia del credito. Questa «nuova» società bancaria, essendo finalizzata ad assicurare un vantaggio al lavoro attraverso la transazione creditizia del capitale, differiva così nei suoi fondamenti, prima ancora che nella sua gestione, dalle banche costituite per ottenere profitti finanziari.

Luzzatti ne indicò in modo efficace la natura: «gli Istituti attuali [le banche commerciali] sono una riunione di capitalisti che fanno prestiti a chi ne abbisogna; quelle invece di cui ora parliamo sono banche costituite per ricercarli; le prime insomma offrono credito le seconde lo domandano». Condizione «che consente di ottenere tutti i vantaggi della diffusione del credito evitandone i danni, perché coloro che lo desiderano devono rendersene meritevoli». Egli ritenne infatti che il credito dovesse essere esercitato solo verso coloro che «per educazione sociale e professionale, avessero le capacità di impiegarlo», condizione dimostrata dalla precedente loro capacità di depositare risparmio (Luzzatti 1863, p. 34).

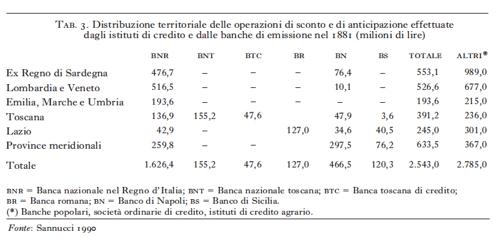

Riferendo il vantaggio sociale della banca popolare all’acquisizione della maggiore disponibilità di finanziamento del lavoro, prima che alla disponibilità in assoluto del capitale Tab 3- Distrib. Territ. operazioni sconto e anticipazione

versato, Luzzatti riservò attenzione alla raccolta e ai depositi. Diversamente dal modello tedesco, le banche popolari italiane si qualificarono così per la possibilità di ricevere depositi anche dai non soci. Fu questa loro peculiarità a determinarne la rilevanza all’interno del settore creditizio, fino in ultimo a modificare il peso relativo delle sue componenti societarie, come mostra la tabella 3, nella quale si evidenzia che gli istituti di emissione divennero all’inizio degli anni Ottanta componente non più dominante, almeno nelle macro regioni Nord e Centro.

Ordinamento liberale e modalità verticale

Nel triennio 1870-72 si registrò la nascita di un numero di aziende bancarie triplo rispetto a quello degli anni precedenti; la ragione può essere certo rinvenuta nella maggiore libertà nella regolazione delle attività, ma deve essere anche associata alla crescita commerciale, così come a quella dell’attività dei cantieri edili aperti a Firenze e Roma e non in ultimo all’avvio della costituzione delle reti dei servizi di pubblica utilità. L’inversione del ciclo economico mostra infatti – a fronte del permanere delle stesse regole – un brusco freno della crescita e, immediatamente a seguire, la crisi di molte aziende bancarie (Polsi 1993, pp.163-174). La crisi commerciale e l’instabilità finanziaria che ne seguì imposero in ultimo un ricorso a soluzioni prescrittive anche da parte del governo. Castagnola fermò per mezzo di una circolare rigorosa la circolazione abusiva dei biglietti, pena l’annullamento del diritto di esercizio; Sella chiese l’obbligo di adeguamento tra uscite ed entrate, tramite conseguente aumento delle imposte o rinuncia alla spesa. Lo shock legato ai rapido ridefinirsi degli obiettivi di governo non fu accettato dalla maggioranza parlamentare, che si orientò verso il ritiro della fiducia. L’assunzione di responsabilità del governo fu quindi di seguito assunta del gruppo più moderato della Destra, incline a servirsi di azioni di comando amministrativo prima che di politiche fiscali. Alla caduta del governo Lanza e all’allontanamento di fatto da una posizione di comando di Sella seguì così l’ascesa delle correnti «stataliste», politicamente rappresentate da Luzzatti e Minghetti; furono queste a completare il percorso di riforma avviato nei primi anni Settanta. Ciò avvenne attraverso l’integrazione tra princìpi liberali e princìpi prescrittivi. Il disegno di legge di Minghetti del 1874 sulla «disciplina» dell’emissione ne costituisce un caso rilevante.

La riforma fu attuata nel modo seguente: il regime di duplice circolazione dei biglietti (una a carattere nazionale e inconvertibile, quella dei biglietti della Banca nazionale, e una locale e convertibile, sostenuta dagli altri istituti di emissione) fu sostituito con un regime a unica circolazione, fondato su una banconota inconvertibile emessa per conto dello Stato da un ente consortile costituito dall’insieme dei sei istituti di emissione attivi al 31 dicembre 1873. L’art. 15 stabilì inoltre che gli istituti del Consorzio erano tenuti ad accettare «scambievolmente» i propri rispettivi biglietti e a cambiarli con biglietti del consorzio o in metallo. Un decreto successivo del governo impose poi che questa funzione, definita «riscontrata», avvenisse al più tardi ogni sette giorni.

La legge ebbe inoltre notevole rilievo in quanto annullò qualunque privilegio funzionale tra i componenti il Consorzio; tutte le banconote furono assoggettate a identici rapporti e vincoli di copertura frazionaria. Il volume dell’emissione di ogni istituto non poteva superare in biglietti del consorzio (non convertibili) il totale di quanto concesso a credito al governo al 31 dicembre 1873; in biglietti propri (convertibili) né il terzo del capitale versato, né di quello in cassa. Il Consorzio non ebbe alcuna autorizzazione diversa da quella d’emissione, che fu vincolata in termini quantitativi al totale del debito già assunto dallo Stato verso l’insieme degli istituti consortili. Il debito pregresso – pari a un miliardo di lire – venne così a dare un tetto noto e credibile al volume della circolazione in corso forzoso; iniziativa con cui si mirava sia a contrastare l’aggio sulle monete metalliche in uso negli scambi nazionali sia a frenare la spinta della spesa pubblica.

Con la legge Minghetti (legge 30 aprile 1874, n. 1920) il Parlamento definì un’azione di delega della sua funzione monetaria a un ente privato, il Consorzio costituito tra gli istituti di emissione operativi nei contesti regionali. Questa azione di «pluralità di emissione disciplinata» fu intesa come strumento utile all’integrazione tra i diversi segmenti del mercato finanziario. Gli istituti di emissione diedero così corso, in associazione con il governo, alla produzione congiunta di un bene pubblico: un sistema dei pagamenti più stabile e più efficiente. Questa nuova condizione del sistema dei pagamenti fu evidenziata dal corso dell’aggio (il prezzo da pagare per la conversione delle banconote in monete metalliche). Questo, che era salito da 5 centesimi per ogni lira nel 1871 a 14 nel 1873, scese a 12 subito dopo l’approvazione della legge, e tornò ad essere vicino allo zero nella seconda metà del decennio.

In conclusione, quindi, il primo periodo dell’ordinamento liberale (1869-73) risultò caratterizzato dal prevalere di un indirizzo «al mercato» che portò a una scelta di delegificazione e di politiche monetarie espansive. Esse indussero alla formazione di un sistema di credito orizzontale che ebbe come principali specificità la crescita e la diffusione del segmento delle banche popolari. Successivamente (1874-83) la difficoltà di mantenere una condizione di cambio stabile verso il franco e la sterlina – ritenuta in grado di compromettere il disegno politico del «pareggio», ossia il ripristino dell’equilibrio tra entrate e uscite nel bilancio dello Stato – indusse il Parlamento a modificare le proprie scelte.

Si tornò dunque a favorire un sistema di gestione bancaria di tipo verticale. Diversamente da quanto era accaduto negli anni Sessanta, si ritenne però più efficace agire non sulle norme (sugli statuti delle società di credito, sulla tipologia delle operazioni loro consentite ecc.), ma sui comportamenti, regolando il totale dell’offerta di moneta di cui gli operatori venivano a disporre. Ciò avvenne principalmente tramite la definizione delle regole sui tassi di interesse e sulla circolazione delle cambiali.

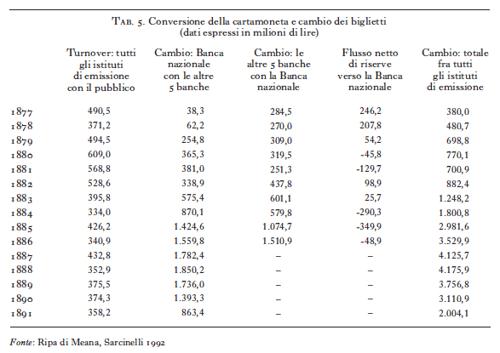

In questo nuova forma di sistema piramidale si ebbero tre livelli: quello di base che comprendeva tutti gli operatori (famiglie, aziende ecc.), quello intermedio che comprendeva l’insieme degli istituti di credito, quello di vertice che comprendeva gli istituti di emissione. Il sistema veniva così dunque ad essere regolato dal prezzo e dalla quantità con cui il mezzo di pagamento offerto dal vertice, la moneta bancaria, era reso disponibile per le operazioni di credito (Ripa di Meana, Sarcinelli 1992).

Dualismo nei mercati di credito e fragilità nelle norme di vigilanza

Il sentiero di evoluzione istituzionale definitosi nel processo di unificazione fu associato a due fenomeni molto significativi: da un lato la condizione di dualismo nel settore bancario e, dall’altro, la fragilità delle norme di vigilanza. Entrambe queste condizioni furono alimentate dal permanere di una rilevante differenziazione nelle tipologie di intermediari attivi nelle aree settentrionale e meridionale.

La condizione di dualismo risulta evidente quando si guardi alla struttura degli intermediari e alla loro attività di esercizio. Le regioni settentrionali risultano infatti caratterizzate, oltre che da aziende bancarie più numerose e maggiormente capitalizzate, anche dalla diffusione di nuovi tipi di operatori, le banche popolari, così come dalla riduzione dell’attività commerciale degli istituti di emissione e delle casse di risparmio. Nelle aree meridionali, invece, questi fenomeni risultano molto deboli o assenti (Conti 2000, pp. 381-435).

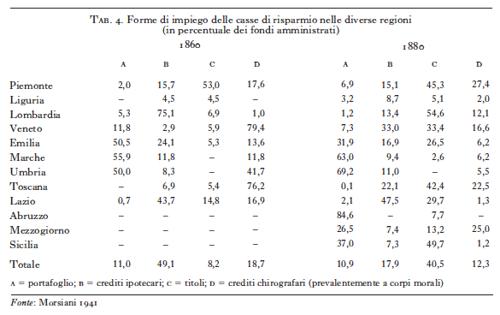

Il quadro di differenziazione fra le due macro-regioni è rafforzato dall’evidenza sull’attività delle casse di risparmio, unica categoria di intermediari per cui è possibile fare un confronto intertemporale. Mentre nell’area centro-settentrionale la loro azione di credito commerciale si ridusse nel ventennio postunitario a fronte di un aumento di operazioni in titoli, nel Mezzogiorno l’incidenza del volume delle cambiali scontate sul totale di attivo fu molto maggiore di quello della media nazionale (tab. 4).

Il secondo processo attiene ai caratteri originali della stabilità finanziaria resa possibile dalla normativa adottata. In estrema sintesi, si può osservare che l’esperienza del primo ventennio portò a ottenere l’obiettivo di stabilità attraverso l’uso incrociato di ordinamento liberale e gestione verticale. Quest’ultima modalità, sebbene inefficace quando unita a modalità amministrative (per esempio non fu in grado di impedire il diffondersi di monete abusive, né di monitorare con efficacia l’azione di istituti tendenzialmente portatori di instabilità come le prime esperienze di credito mobiliare e quelle delle «banche del popolo») (Polsi 1993, pp. 58, 202), risultò efficace quando riproposta secondo princìpi liberali, cioè lasciando al mercato la funzione di definire prezzo e tempo di durata del credito concesso.

Bisogna sottolineare però che, a differenza di quanto era accaduto con la prima esperienza di ordinamento prescrittivo, quella degli anni Sessanta, a seguito della legge Minghetti l’ordinamento liberale delegò di fatto – in modo non formale, senza precisi atti giuridici – l’azione di vigilanza sul sistema finanziario alla Banca nazionale. Essa, infatti, in quanto depositaria della maggiore quota di riserve, assumeva il compito, suppletivo rispetto al governo, di disciplinare in modo discrezionale il mercato finanziario attraverso le politiche monetarie e creditizie, cedendo cioè maggiori o minori quote di moneta metallica agli altri operatori del consorzio. Questa condizione suppletiva poté essere esercitata solo fino al ripristino della convertibilità delle banconote, nel 1881-83.

Successivamente all’abolizione del corso forzoso, non essendo state introdotte norme specifiche di vigilanza strumentale, ogni istituto di emissione poteva accedere al cambio delle banconote degli altri istituti e, attraverso questa operazione, dotarsi di ulteriori quote di riserva (moneta coniata). A questa condizione erano indotti gli istituti di emissione «concorrenti» della Banca nazionale, poiché l’acquisizione di riserve consentiva loro di sostenere un aumento dell’attività e della circolazione (cfr. tab. 5, colonna 4).

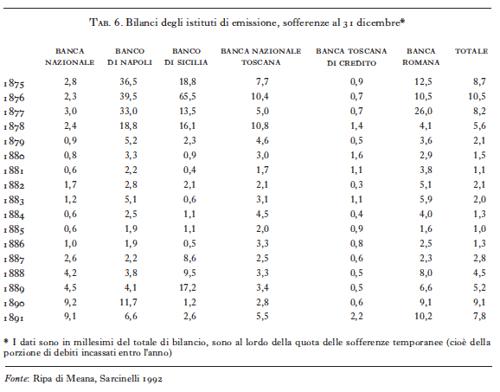

Così ordinato, il sistema risultò però sottoregolato e come tale esposto a instabilità (Ripa di Meana, Sarcinelli 1992). Ciò evidenzia da un lato la debolezza di norme prudenziali nell’ordinamento di vigilanza introdotto con la legge del 1874, dall’altro il permanere di una forte eterogeneità nei livelli medi di rischio e insolvenza fatti registrare dai diversi istituti di emissione (tab. 6). Quell’eterogeneità, considerandone la grande dimensione – dieci volte maggiore quelli del Banco di Napoli rispetto alla Banca nazionale –, non può che essere attribuita, almeno in gran parte, alle diverse condizioni in cui gli enti si trovarono a operare. Di questa valutazione si ha conferma confrontando la diversa attività di uno stesso tipo di operatore, la Cassa di risparmio, nelle due macroaree settentrionale e meridionale (cfr. tab. 4).

Le crisi del 1887 e del 1893 misero in evidenza questi limiti e aprirono la strada al loro superamento per mezzo di un nuovo ordinamento del credito, quello settoriale, nel quale tornarono a prevalere le scelte prescrittive dei governi e l’orientamento verticale nella prassi degli operatori (Pittaluga, Cama 2004; Ciocca 2007).

A un secolo di distanza, negli anni Novanta del Novecento, il processo di integrazione tra il mercato nazionale e quello europeo ha indotto a nuove e rilevanti modifiche: «norme che vietavano o che imponevano sono state attenuate, cancellate; norme che consentono, orientando sono stare introdotte» (Ciocca 2000, p. 91). L’ordinamento si è nuovamente rivolto a scelte liberali e alla maggiore efficacia del loro disegno hanno concorso la memoria e la conoscenza delle esperienze passate.

Bibliografia

G. Allievi, Relazione, in Atti della Commissione Giulini per l’ordinamento temporaneo della Lombardia 1859, a cura di N. Raponi, Giuffrè, Milano 1962.

F. Belli, A. Scialoja, Alle origini delle istituzioni capitalistiche in Italia: il Sindacato governativo sulle società commerciali e gli istituti di credito (1866-69), «Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico», 1972, 3, pp. 36-52.

G. Boccardo, Credito, in Dizionario della economia politica e del commercio, Franco, Torino 1857-1861.

G. Boccardo, La Banca d’Italia. Considerazioni, Pellas, Genova 1863.

C. Cardarelli, La questione bancaria in Italia dal 1860 al 1892, in Ricerche per la Storia della Banca d’Italia, 1° vol., Rapporti monetari e finanziari internazionali, 1860-1914, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 105-180.

C. Carriero, P. Ciocca, M. Marcucci, Diritto e risultanze dell’economia nell’Italia unita, in Storia economica d’Italia, a cura di P. Ciocca e G. Toniolo, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 455-529.

C. Cavour, La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del regno d’Italia. Carteggi di Camillo Cavour con Villamarina, Scialoja, Cordova, Farini, ecc., a cura della Commissione editrice, 5 voll., Zanichelli, Bologna 1949-1954.

P. Ciocca, La nuova finanza in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Bollati Boringhieri, Torino 2000.

P. Ciocca, Ricchi per sempre? Una storia economica dell’Italia (1796-2005), Bollati Boringhieri, Torino 2007.

L. Conte, La Banca Nazionale. Formazione e attività di una banca di emissione (1843 -1861), Esi, Napoli 1990.

G. Conti, Creare il credito, arginare i rischi. Il sistema finanziario tra nobiltà e miserie del capitalismo italiano, il Mulino, Bologna 2007.

C. De Cesare, Il sindacato governativo, le società commerciali e gli istituti di credito nel Regno d’Italia, Pellas, Firenze 1867.

R. De Mattia, L’unificazione monetaria italiana, Ilte, Torino 1959.

R. De Mattia, I bilanci degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936, altre serie storiche di interesse monetario e fonti, Banca d’Italia, Roma 1967.

S. Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2006.

M. Francese, A. Pace, Il debito pubblico italiano dall’unità ad oggi. Una ricostruzione della serie storica, «Questioni di economia e finanza», 31, Banca d’Italia, Roma 2008.

C. Giannini, L’evoluzione del sistema dei pagamenti: una sintesi teorica, «Moneta e Credito», 1988, pp. 187-214.

S. La Francesca, Storia del sistema bancario italiano, il Mulino, Bologna 2004.

L. Luzzatti, La diffusione del credito e le banche popolari, Sacchetto, Padova 1863.

G. Manna, Partizioni teoretiche del diritto amministrativo, ossia introduzione alla scienza e alle leggi dell’amministrazione pubblica, Nobile, Napoli 1860.

G. Manna, Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana e approvazione dello statuto della Banca d’Italia, in Atti Parlamentari, Senato, Leg. VIII (1863), Sess. II, documento n. 62.

T. Martello, A. Montanari, Stato attuale del credito in Italia e notizie sulle istituzioni di credito straniere, Salmin, Padova 1874.

G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 1861-1993, il Mulino, Bologna 1996.

G.B. Morsiani, Notizie storiche sulle casse di risparmio, Tipografia Compositori, Bologna 1941.

D.C. North, Capire il processo di cambiamento economico, il Mulino, Bologna 2006.

M. Onado, La lunga rincorsa: la costruzione del sistema finanziario, in Storia economica d’Italia, a cura di P. Ciocca e G. Toniolo, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 381-455.

P. Pecorari (a cura di), Le banche popolari nella storia d’Italia, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 1999.

G. Pescosolido, Arretratezza e sviluppo, in Storia d’Italia, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, 2° vol., Il nuovo Stato e la società civile 1861-1887, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 217-328.

G.B. Pittaluga, La monetizzazione del regno d’Italia, in Il progresso economico dell’Italia. Permanenze, discontinuità, limiti, a cura di P. Ciocca, il Mulino, Bologna 1994, pp. 177-206.

G.B. Pittaluga, G. Cama, Banche centrali e democrazia. Istituzioni, moneta e competizione politica, Hoepli, Milano 2004.

A. Polsi, Alle origini del capitalismo italiano. Stato, banche e banchieri dopo l’Unità, Einaudi, Torino 1993.

A. Ripa di Meana, M. Sarcinelli, Unione monetaria, competizione valutaria e controllo della moneta: è d’aiuto la storia italiana?, in Monete in concorrenza. Prospettive per l’integrazione monetaria europea, a cura di M. De Cecco, il Mulino, Bologna 1992, pp. 81-127.

M. Roccas, L’Italia e il sistema monetario internazionale dagli anni Sessanta agli anni Novanta del secolo scorso, in Ricerche per la Storia della Banca d’Italia, 1° vol., Rapporti monetari e finanziari internazionali, 1860-1914, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 1-69.

R. Romanelli, Centralismo e autonomie, in Storia dello Stato italiano, a cura di Id., Donzelli, Roma 1995, pp. 126-186.

R. Romeo, L’Italia liberale. Sviluppo e contraddizioni, il Saggiatore, Milano 1987.

V. Sannucci, Molteplicità delle banche di emissione: ragioni economiche ed effetti sull’efficacia del controllo monetario (1860-1890), in Ricerche per la Storia della Banca d’Italia, 1° vol., Rapporti monetari e finanziari internazionali, 1860-1914, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 181-218.

R. Scatamacchia, Azioni e azionisti. Il lungo Ottocento della Banca d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2008.

F. Scoti, Osservazioni sul rapporto letto nell’adunanza degli azionisti della Banca nazionale tenuta in Torino il 7 ottobre 1863 intorno al progetto di statuto per la Banca d’Italia, Barbèra, Firenze 1863.

Q. Sella, S. Castagnola, Sulla libertà delle banche, Atti Parlamentari, Camera, Leg. X (1870), Sess. II, documento n. 49.

F. Spinelli, Per una storia monetaria dell’Italia, 2 voll., Giappichelli, Torino 1989-1990.

G. Toniolo, L. Conte, G. Vecchi, Monetary Union, Institution and Financial Market Integration: Italy, 1862-1905, «Exploration in Economic History», 2003, pp. 443-461.

M. Weber, Economia e società, Comunità, Roma 2005.