L'Unione Europea: laboratorio e attore nella politica globale

Verrà un giorno in cui la guerra vi parrà altrettanto assurda e impossibile tra Parigi e Londra, tra Pietroburgo e Berlino, tra Vienna e Torino quanto sarebbe impossibile e vi sembrerebbe assurda oggi Philadelphia.[...] Verrà un giorno in cui si vedranno questi due immensi gruppi, gli Stati Uniti d’America, gli Stati Uniti d’Europa posti in faccia l’uno dell’altro, tendersi la mano al di sopra dei mari...

(Victor Hugo, Discorso tenuto al Congresso della pace di Parigi, 21 agosto 1849)

Perché le parole di Victor Hugo smettessero di suonare come quelle di un visionario sono dovute passare molte generazioni e ancora molti milioni di morti sul suolo europeo. Eppure delle varie affermazioni all’epoca ‘visionarie’ dello scrittore francese una si è abbastanza indiscutibilmente realizzata: la fine della pensabilità della guerra tra paesi europei, obiettivo espresso esplicitamente anche nella Dichiarazione Schuman del 1950. Il risultato, a pensarci bene, non è cosa da poco alla luce delle dinamiche tradizionali della politica e nell’ottica di una storia, quella europea, lastricata di guerre lunghe e sanguinose. Tuttavia, quello che oggi gli europei tendono a dare per scontato, scontato non è affatto: non solo richiede impegno e cura per essere preservato, ma implica anche responsabilità esterne che non erano contemplate nelle parole di Hugo. Nuove e importanti sfide mettono a rischio la tenuta di un processo di integrazione unico nella storia. Molte di queste sfide riguardano la capacità di interazione dell’Unione Europea (Eu) con l’ambiente esterno: basti pensare alla risposta alla crisi economica mondiale, che mette a rischio anche la tenuta della moneta unica; la risposta ai flussi migratori, che mette in discussione la libera circolazione nell’area Schengen; la gestione di crisi e guerre nel vicinato europeo, che mostra un’Europa frammentata e indecisa.

In altri termini, così come l’interazione con l’ambiente esterno si è gradualmente definita come portato del processo di integrazione, la tenuta stessa di tale processo (e dei suoi risultati positivi) dipende anche dalla capacità dell’Unione di interagire efficacemente con l’ambiente esterno.

In effetti, per comprendere le caratteristiche peculiari delle relazioni esterne dell’Eu occorre guardare a come queste si sono gradualmente definite, mutando con l’avanzamento del processo di integrazione. Il modo incrementale (seppur non necessariamente lineare) con il quale si è definito il sistema politico dell’Eu ne spiega la complessità e la forma sui generis, con poteri, regole decisionali e diversa distribuzione della sovranità secondo l’ambito della politica. Nel contempo, la graduale trasformazione interna e il tentativo di rispondere a sfide esterne spiega anche le specificità dell’Unione come attore internazionale: quelle che potrebbero risultare caratteristiche bizzarre di un animale bicefalo, con grandi risorse di potere in ambito economico e permanenti debolezze in ambito politico, sono il portato della sua storia.

Può un soggetto internazionale dalla forma così complessa, in continua trasformazione, avere un ruolo rilevante nella politica internazionale? E in che modo? Se ci fermassimo alla sola constatazione della divisione tra stati membri per quanto concerne la reazione all’intervento statunitense in Iraq nel 2003 o, più recentemente, alla constatazione della lentezza con la quale ‘l’Europa’ ha risposto alle recenti crisi in Nord Africa potremmo chiudere qui questo capitolo limitandoci ad affermare che ‘l’Eu non ha una politica estera’. Tuttavia, pur non potendo negare gli indiscutibili limiti dell’Eu, sarebbe un grave errore non riconoscerle un ruolo, sia per ‘ciò che è’, sia per ‘ciò che fa’. Infatti l’Unione ha la peculiarità di essere nel contempo: (i) un ‘laboratorio’ della trasformazione dello spazio politico in epoca contemporanea; (ii) un possibile ‘modello’ di integrazione regionale; (iii) un ‘attore’ della politica internazionale. A ciascuno di questi ruoli sono associate capacità e limiti. Nel resto del capitolo si illustreranno queste tre dimensioni. Si valuterà poi la misura nella quale si può parlare di una vera e propria potenza sui generis, guardando anche a come l’Eu è percepita fuori dall’Europa. Infine, si trarranno alcune conclusioni su un attore politico, l’Eu, che ha sia elementi di forza sia gravi elementi di debolezza e il cui futuro peso internazionale dipenderà dalla risposta che saprà dare a tali debolezze.

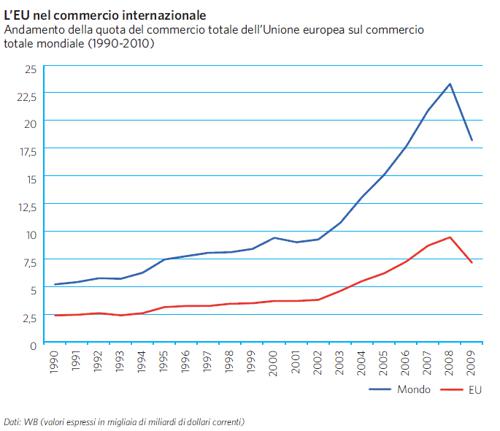

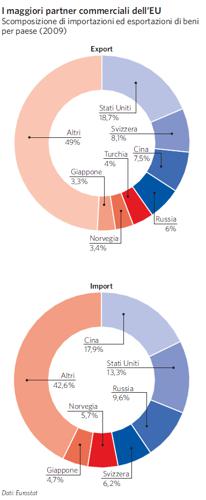

Il valore delle merci scambiate sui mercati internazionali dai paesi EU è quasi il 40% dell’interscambio mondiale.

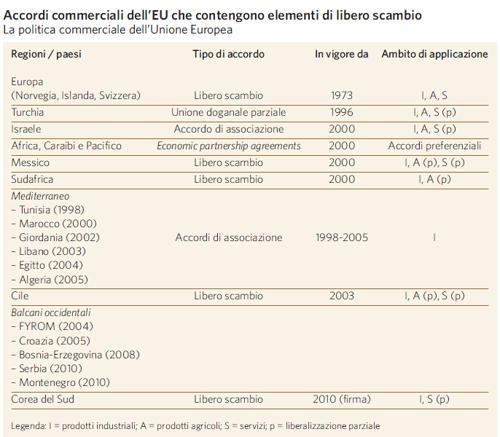

Fino al 1990 l’EU aveva concluso accordi di libero scambio con tre soli altri paesi al mondo. Oggi questo numero è salito a 20.

Nel 2009 l’EU ha acquistato dalla Cina merci per un valore di 215 miliardi di dollari, equivalenti a quasi un quinto delle sue importazioni totali (1.200 miliardi).

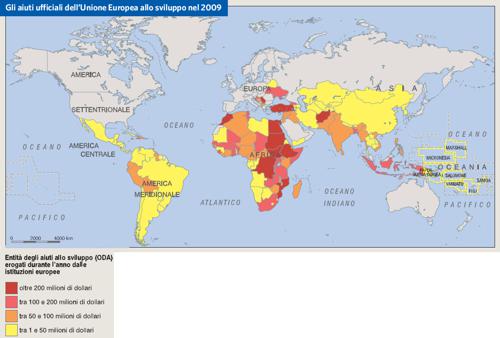

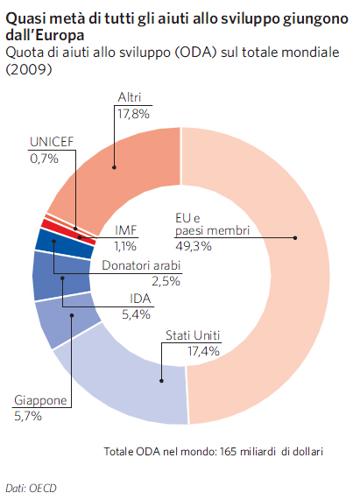

Nel 2009, l’EU e i suoi paesi membri hanno erogato aiuti per 81 miliardi di dollari, ovvero circa la metà del totale mondiale degli aiuti forniti ai paesi in via di sviluppo nel 2009 (165 miliardi).

L’Eu come laboratorio

Che la politica internazionale sia andata progressivamente trasformandosi è evidente da molti indicatori. In primo luogo la trasformazione del suo attore per eccellenza: lo stato. Depauperato e indebolito dai processi di globalizzazione, sfidato internamente dall’emergere di tendenze alla frammentazione e delegittimazione della sovranità, nonché sfidato esternamente da nuove e multiformi minacce, soggetto a una crescente normativa internazionale e vincolato dall’esistenza di istituzioni globali come la Corte penale internazionale (Icc), lo stato delega o perde parti della propria sovranità. Talvolta la perdita è meno visibile (è il caso delle potenze emergenti o persino degli Stati Uniti), talvolta molto evidente (è il caso degli stati collassati, spesso dilaniati da guerre civili). La complessità del sistema internazionale contemporaneo, quindi, non sta solo nell’aumento di rilevanza di attori ‘altri’ rispetto allo stato, ma anche di attori statuali formalmente uguali ma di fatto molto diversi per caratteristiche, modalità di funzionamento e di interazione.

Non solo, alla trasformazione della sovranità statale si aggiunge una trasformazione della distribuzione del potere tra attori diversi del sistema internazionale, con l’emergere di nuove potenze regionali che aspirano ad assumere una posizione internazionale di rilievo, l’aumento di rilevanza di attori non statuali, governativi o non governativi, l’emergere di processi di regionalizzazione e il conseguente affermarsi di rapporti bilaterali tra organizzazioni regionali oppure di forum multilaterali, che includono organizzazioni regionali, subregionali e attori statuali.

Il risultato tende ad essere un sistema altamente ibrido, nel quale attori privati e pubblici si intrecciano a più livelli (domestico, regionale, globale) originando una governance delle questioni internazionali che va ben oltre la mera negoziazione tra stati sovrani. Le ricadute sono importanti a livello sia di stati sia di politica internazionale. Una fra tutte, significativa ai due livelli, è la sfida alla concettualizzazione e alla pratica della democrazia: se molte delle decisioni che ricadono sui cittadini sono prese al di fuori della compagine statuale, attraverso processi di governance nei quali i principi di rappresentatività e responsabilità verso il corpo elettorale vengono meno, siamo davanti a un ‘deficit’ democratico. Un deficit che nel caso dell’Eu è più volte richiamato, ma che tocca anche gli stati a democrazia consolidata. Il problema assume contorni più o meno preoccupanti secondo la capacità del sistema politico di riferimento di contribuire a plasmare quelle decisioni che ricadono sui cittadini. In questo contesto, pertanto, la partecipazione alla governance globale diventa una componente dei doveri di uno stato democratico, in ottemperanza al principio di responsabilità verso i propri cittadini. Non solo, lo stesso principio richiederebbe anche un’attenzione nei confronti delle ricadute delle proprie politiche su persone che, pur non essendo cittadini dello stato, risentono delle decisioni prese da quest’ultimo. Si tratta dell’effetto di quella che Jürgen Habermas ha chiamato ‘politica interna del mondo’ (Weltinnenpolitik), che porta a ripensare alle responsabilità degli stati e dell’intera comunità internazionale verso gli individui.

Se questa è una descrizione accurata delle linee di trasformazione e della complessità della politica internazionale, l’Eu rappresenta al suo interno una sorta di laboratorio di processi che si stanno affermando a livello globale. Le caratteristiche della sovranità del tradizionale stato moderno (capacità estrattiva e redistributiva, regolativa, di controllo su un territorio e una popolazione) vengono di volta in volta attribuite a soggetti diversi (nel tempo e in aree di policy diverse). È per questo che si parla dell’Eu come di un sistema ‘multilivello’, nel quale le funzioni di governo non sono espletate da un nucleo forte e chiaramente definito di istituzioni collocate su un territorio, ma avvengono attraverso processi e attività politiche che scaturiscono dall’interazione tra soggetti diversi (agenti economici, ministri nazionali, funzionari dell’Unione, lobby, ecc.) e a diversi livelli (capitali nazionali, incontri bilaterali di rappresentanti degli stati, sedute della Commissione o del Parlamento europeo, ecc.).

In questo, l’Unione rappresenta un laboratorio della trasformazione delle categorie concettuali tradizionali di ‘sovranità’, ‘governo’, ‘democrazia’. Anche il modo in cui argomenta la propria partecipazione alla governance globale pare rispondere alle esigenze di una politica internazionale letta come globalizzata e post-moderna, con riferimenti frequenti all’idea di una responsabilità globale che le deriva dalla propria storia e dai propri valori. Recita il Trattato di Lisbona:

«L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite (Un) e del diritto internazionale » (Capo 1, Articolo 10 A).

Questa autorappresentazione dell’Unione, non dissimile da quella che alcuni studiosi hanno chiamato ‘potenza civile’ o addirittura ‘potenza normativa’, rimanda all’idea di una potenza sui generis, caratterizzata da specifiche finalità e strumenti, che esercita la sua influenza anche attraverso la sua sola esistenza, come laboratorio di cooperazione pacifica tra stati da imitare.

Eppure, se le caratteristiche post-moderne dell’Unione contribuiscono a spiegarne la condotta esterna e a fondarne il ruolo internazionale, le difficoltà ad avere una condotta coerente ed efficace sono proprio legate alla compresenza al proprio interno di elementi di un sistema post-moderno, da un lato, e di stati membri timorosi di perdere le proprie prerogative sovrane, dall’altro. Se è infatti vero che i paesi membri sono stati essi stessi trasformati dal processo di integrazione europea, accettando una riduzione della propria sovranità e divenendo meno ‘moderni’, è altresì vero che essi continuano a mantenere prerogative proprie che li portano in conflitto, riducendo la capacità d’azione dell’Eu come attore unitario.

La tensione tra la dimensione post-moderna e quella moderna della governance europea è probabilmente ciò che più spiega la difficoltà di affermarsi come attore unitario e credibile sulla scena internazionale. In altri termini, l’Eu sperimenta al proprio interno, in modo amplificato, l’effetto delle - ma anche un tentativo di risposta alle - trasformazioni della sovranità e della politica in epoca contemporanea.

Questa riflessione ci porta a cercare di valutare se, essendo l’Unione un laboratorio di dinamiche più ampie, essa possa fungere anche da modello e attore della politica internazionale.

L’EU potenza sui generis?

Già dagli anni Settanta, come portato del processo di integrazione economica interno, l’allora Comunità economica europea (EEC, European Economic Community) cominciava a sviluppare competenze esterne. È proprio in questi anni che François Duchêne, preso atto della capacità della Comunità di influenzare l’ambiente circostante mediante strumenti diplomatici, economici e legali, ma in assenza di strumenti militari, conia il termine ‘potenza civile’. Ciò che caratterizza la EEC come potenza civile secondo Duchêne sono la specificità degli strumenti utilizzati (economico-diplomatici, quindi non militari) e le finalità dell’azione (essenzialmente volta all’esportazione di un modello di sicurezza e stabilità analogo a quello che si è sviluppato nel cuore dell’Europa).

Il dibattito, sopito negli anni Ottanta, riprende alla fine degli anni Novanta, quando l’idea di una differenza qualitativa del ruolo internazionale della EEC - poi EU - viene riesplorata in modo da legare la specificità dell’azione internazionale all’identità politica dell’EU come attore motore e modello di processi di globalizzazione. Questa rilettura porta alla rielaborazione del concetto di potenza civile, ma anche alla proposizione di nuove formule che meglio sembrano illustrare la specificità del ruolo politico dell’EU: è il caso di termini come ‘politica estera strutturale’ (vale a dire che mira alle cause di lungo periodo dei fenomeni), o ‘potenza normativa’. Quest’ultimo concetto è stato introdotto da Ian Manners per indicare una potenza in grado di influenzare gli standard normativi della politica internazionale.

Dietro tutti questi concetti c’è l’idea di una potenza che ha caratteristiche peculiari nella conduzione della propria politica estera e uno specifico ruolo internazionale legato non solo a ciò che fa, ma a ciò che è. Ciò che caratterizzerebbe l’EU sono:

– gli strumenti utilizzati, prevalentemente di tipo economicodiplomatico;

– le modalità di utilizzo di tali strumenti, che privilegiano la prevenzione strutturale, un approccio olistico e sistemico alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, una tendenza alla creazione di assetti regolativi istituzionalizzati, la preferenza per il multilateralismo rispetto alla condotta unilaterale;

– il tentativo di attuare una politica estera ispirata sia agli interessi dell’Unione e dei suoi stati membri che ai loro valori;

– una specifica traduzione politica di valori condivisi (ma non necessariamente specifici dell’Europa) e la tendenza a esportare tali valori intenzionalmente, attraverso forme di condizionalità politica, o non intenzionalmente, come modello.

L’Eu modello e attore di integrazione regionale?

I trattati istitutivi della Eec non si ponevano la finalità di esportare il costituendo modello di integrazione regionale, ma nel corso del tempo la Comunità è divenuta un fattore importante per la costruzione di progetti di integrazione regionale. Lo ha fatto essenzialmente in tre modi:

- contribuendo alla definizione stessa di gruppi regionali con i quali interagire;

- rappresentando un modello e sostenendo economicamente le nuove formazioni regionali;

- interagendo con esse con dialoghi e forme di partenariato regione-regione.

Vediamo brevemente le caratteristiche di questo ruolo dell’Eec-Eu come modello e attore promotore di integrazione regionale, per domandarci se davvero il modello europeo è esportabile e quali sono i limiti della politica interregionale dell’Eu.

I rapporti tra l’Unione e i paesi del Gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)

Già il Trattato di Roma associava i territori di oltremare di alcuni stati membri alla EEC. Il processo di decolonizzazione poneva la necessità di codificare il rapporto tra la Comunità e i paesi di nuova indipendenza e ciò fu fatto negoziando tra questi come un unico gruppo. È così che nel 1963 fu firmata la Convenzione di Yaoundé tra la EEC e 18 paesi africani, che confermava i rapporti commerciali stabiliti nel Trattato di Roma, impegnava la Comunità a non imporre tariffe doganali su prodotti tropicali e i paesi terzi ad adottare lo stesso trattamento per tutti i paesi membri. Il Fondo di sviluppo europeo forniva aiuto ai paesi membri e vennero create istituzioni comuni. La seconda Convenzione di Yaoundé (1967) veniva estesa ai paesi del Commonwealth britannico e la successiva Convenzione di Lomé (1975) coinvolgeva questa volta 46 paesi ACP. Con la firma delle successive convenzioni di Lomé II (1980), Lomé III (1985) e Lomé IV (1990) i paesi firmatari divennero 70.

Alla fine degli anni Novanta la Convenzione di Lomé fu oggetto di molte critiche soprattutto perché accusata di non essere capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei paesi ACP e anzi di rischiare di rafforzare la loro condizione di dipendenza. Inoltre, le convenzioni furono criticate perché in parte violavano accordi di liberalizzazione stabiliti all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). È per rispondere a queste critiche che il 23 giugno 2000 l’EU e i paesi ACP firmarono l’Accordo di Cotonou, della durata di venti anni, con revisioni quinquennali. L’Accordo, che segnava una nuova fase nei rapporti con i paesi ACP, si fondava su cinque pilastri:

– il potenziamento della dimensione politica delle relazioni tra gli stati ACP e l’EU;

– la promozione degli approcci partecipativi, con l’apertura alla società civile, al settore privato e agli altri organismi non statali;

– le strategie di sviluppo integrate per la riduzione della povertà, in modo da combinare sviluppo economico, sviluppo sociale e umano, integrazione regionale;

– l’introduzione di un nuovo quadro per la cooperazione economica e commerciale;

– il riordino della cooperazione finanziaria.

Particolarmente importante era il primo pilastro. Se infatti è vero che già dagli anni Novanta la EU aveva cominciato a introdurre nel dialogo con i paesi ACP la richiesta di tutela di diritti umani, democrazia e stato di diritto come condizione per poter mantenere i vantaggi commerciali, è con l’Accordo di Cotonou che questo aspetto assume una specifica importanza. Con la revisione del 2005, la dimensione politica veniva estesa alle questioni di sicurezza, inclusa la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il sostegno alla (ICC) e la cooperazione internazionale in materia di lotta contro il terrorismo. Importante anche l’introduzione di un quadro di cooperazione regionale che responsabilizzava maggiormente i paesi ACP e di aiuti finanziari la cui entità sarebbe dipesa dalla performance. Non solo, l’Accordo di Cotonou prevedeva che si dovessero avviare negoziati per la ratifica di accordi di partenariato economico, pensati come lo strumento per passare da un regime di preferenze non reciproco a un sistema di liberalizzazione dei mercati su base di reciprocità. Il negoziato è avvenuto con sei regioni (Africa occidentale, Africa centrale, Africa orientale e meridionale, Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale, paesi dei Caraibi e paesi del Pacifico), segnando la fine del rapporto dell’EU con i paesi ACP come blocco unitario.

Inventare la controparte regionale

La tendenza delle neonate istituzioni europee a interagire con gruppi di stati si è manifestata molto presto. Già dalla fine degli anni Cinquanta le potenze coloniali europee vedevano l’esigenza di stabilire accordi commerciali con le (ex) colonie che si stavano rendendo indipendenti. È così che, per rispondere a questa esigenza, la Eec stabilì relazioni commerciali con una rete di paesi africani ex coloniali (Convenzione di Yaoundé) che presto portò all’identificazione di un gruppo di paesi denominati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) con i quali l’Unione ha nel tempo negoziato numerose convenzioni, continuando a trattarli come parte di uno stesso gruppo.

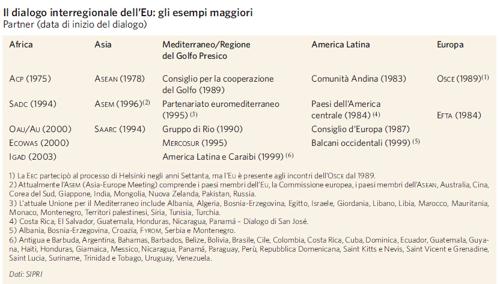

Questa propensione a negoziare con gruppi di paesi continuò come risposta alle pressioni interne ed esterne che via via si presentavano. Cominciò così, negli anni Settanta, sulla spinta delle esigenze legate alla crisi petrolifera, il dialogo euro- arabo, che scomparve negli anni Ottanta e che fu integrato parzialmente nel contesto della cooperazione con i paesi del Mediterraneo e del Golfo. Nel 1978 fu avviato il dialogo con i paesi dell’Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean), considerato l’avvio dei rapporti interregionali della Comunità.

La cooperazione interregionale si sviluppò ulteriormente negli anni Ottanta, in primo luogo in America centrale attraverso il dialogo con il Gruppo di Contadora (Colombia, Messico, Panamá e Venezuela) e il Gruppo di Rio; ma anche a sud si stabilirono rapporti diplomatici regolari con il Consiglio per la cooperazione del Golfo (Gcc). È però dalla metà degli anni Novanta che i rapporti dell’Eu con altri blocchi regionali si sono intensificati. In questa fase, il caso più eclatante di ‘invenzione di una regione’ da parte dell’Eu è stata la politica con i paesi limitrofi. Il processo del Partenariato euromediterraneo (Processo di Barcellona) tra l’Eu e i vicini del sud, definito sulla falsariga dei rapporti stabiliti con i paesi candidati dell’Europa dell’Est durante gli anni Novanta, cercava di definire una regione e i rapporti all’interno di essa in modo da raggruppare stati molto diversi tra di loro. Sarà sulla base dei rapporti stabiliti prima con i vicini dell’est, poi con i paesi del bacino del Mediterraneo, che l’Eu definirà a partire dal 2004 la propria Politica di vicinato che, così come la politica euromediterranea, ha una dimensione bilaterale e una regionale, analogamente alla successiva (UfM) (2008).

di Rosa Balfour

Con la fine della Guerra fredda e la creazione della Politica estera e di sicurezza comune (CESP) nel 1992, l’EU ha iniziato a sviluppare politiche più complesse nei confronti dei paesi che la circondavano. La politica di allargamento è stata la strategia di politica estera di maggior successo: l’Unione è riuscita a sostenere la transizione verso la democrazia e il mercato europeo dell’Europa centrale grazie all’ancoraggio della transizione alla prospettiva di adesione alle istituzioni comunitarie. Tra il 2004 e il 2007, dieci paesi che fino a quindici anni prima si trovavano oltre la Cortina di ferro sono entrati a far parte dell’Unione insieme a Malta e Cipro. Questa prospettiva è stata offerta anche ai paesi balcanici - dopo il decennio di guerre di dissoluzione della ex Iugoslavia - e alla Turchia.

Tuttavia, soprattutto dopo la bocciatura del Trattato costituzionale del 2005, lo spazio del vicinato europeo che poteva essere gradualmente integrato nell’EU si è chiuso. Attualmente, per i paesi che nei primi anni Novanta si erano staccati dall’Unione Sovietica (eccezion fatta per quelli baltici), la possibilità di entrare a far parte dell’EU non è politicamente realistica. Bruxelles ha quindi iniziato a sviluppare politiche di graduale integrazione, parzialmente modellate sull’allargamento, senza però offrire la possibilità di adesione.

L’EU ha iniziato tardi a includere l’Europa orientale nella sua ‘mappa’ di vicinato; lo ha infine fatto in conseguenza dell’allargamento e per controbilanciare le crescenti pressioni di alcuni paesi membri affinché l’Unione rafforzasse la propria politica mediterranea. Il vicinato a est e quello mediterraneo devono infatti essere visti in relazione tra loro. A est, nei primi anni Novanta, l’EU ha iniziato a sviluppare relazioni con singoli paesi, parzialmente sul modello dei rapporti con la Russia. Tuttavia, a differenza della Russia, che diventerà con la presidenza di Vladimir Putin un ‘partner strategico’ dell’EU, le relazioni con Ucraina, Moldavia, Bielorussia, Georgia, Armenia e Azerbaigian resteranno a lungo subordinate al vincolo di ‘non invadere’ quello che Mosca vedeva come il proprio vicinato occidentale, e di non impegnarsi ad accogliere nuovi membri nell’EU. A sud, terreno di ex colonie e rapporti bilaterali privilegiati di alcuni paesi europei, veniva creato solo nel 1995 il Partenariato euromediterraneo per sostituire i blandi accordi commerciali degli anni Settanta, in un contesto di crescente ottimismo per la sorte del processo di pace mediorientale e riflettendo le priorità geopolitiche dei paesi europei mediterranei, preoccupati dei costi e degli impegni presi da Bruxelles verso i vicini orientali.

Nel 2004 queste politiche venivano rafforzate da una nuova strategia che abbracciava tutte le regioni, seppur assai diverse tra loro: la Politica di vicinato. Questa rifletteva una nuova assertività dell’EU nei confronti del proprio vicinato: un’area verso la quale l’Unione accettava di assumersi la responsabilità di mantenerne la stabilità, ma anche di promuovere processi di riforma che portassero questi paesi a integrarsi economicamente e politicamente al modello europeo. Ulteriori strati a questa politica sono stati aggiunti con la creazione dell’Unione per il Mediterraneo (UfM) nel 2008 - che ha sostanzialmente indebolito le innovazioni contenute nel Partenariato euromediterraneo - e del Partenariato orientale nel 2009 - che invece ha innalzato il profilo dell’Europa orientale, pur senza risolvere i nodi di fondo che continuano a limitare l’influenza dell’EU in quella regione. Le debolezze di questi approcci non hanno tardato a manifestarsi. Le speranze delle ‘rivoluzioni colorate’ in Georgia (2003) e in Ucraina (2004) sono state disilluse dalla mancata offerta di un’eventuale adesione all’EU: la Georgia è stata poi terreno di guerra con la Russia nel 2008 a causa dei conflitti tuttora congelati sul suo territorio; in Ucraina l’ambivalenza tra l’avvicinamento alla Russia o all’Europa permane; conflitti territoriali irrisolti continuano a dividere il Caucaso e la Moldavia; e la Bielorussia non ha mai visto un barlume di democrazia.

Verso sud, i paesi europei hanno adottato un approccio ancora meno volto a sostenere una transizione democratica. Al contrario, le politiche europee erano impostate al sostegno dei regimi in cambio della loro collaborazione nel contenimento dei flussi migratori, nella lotta al terrorismo, nell’esclusione dell’emergere di forze islamiste nel contesto politico mediterraneo. Ancor più che in Europa orientale, l’Unione si è trovata impreparata ai movimenti di cambiamento che si sono manifestati all’inizio del 2011 in una parte importante del mondo arabo.

Dopo due decenni di engagement nel proprio vicinato - unica zona oltre a quella di allargamento indicata nel Trattato di Lisbona come prioritaria - l’EU emerge come attore che solo parzialmente è riuscito a capitalizzare sulle interdipendenze economiche, culturali e umane che esistono in questo spazio geografico. Confidando nella capacità attrattiva del modello europeo l’Unione e i suoi paesi membri non hanno saputo raccogliere i segnali dei cambiamenti interni a queste regioni e, come si è visto in Tunisia e in Egitto all’inizio del 2011, non si è saputa affermare come un attore politico capace di influenzare la trasformazione dei paesi vicini all’Europa.

Le rivoluzioni hanno costretto le istituzioni a ripensare questo approccio basato sulla ricerca della stabilità invece che della democrazia. I primi segnali emergono dal documento di revisione della Politica di vicinato approvato nel maggio 2011, che identifica la società civile come nuovo interlocutore, dà un ruolo più importante al sostegno della trasformazione politica, propone una serie di innovazioni che potrebbero contribuire a cambiare il ruolo europeo nella regione, ma non costituisce ancora un vero ripensamento strategico.

L’opera di definizione di una regione come un unicum con il quale interagire e all’interno del quale stabilire un dialogo ad hoc ha toccato varie altre regioni del mondo. Un esempio è costituito dall’Asia centrale, verso la quale il Consiglio europeo ha definito dal 2007 un partenariato strategico che ha avviato un dialogo regolare con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan in vari settori (quali l’istruzione, lo stato di diritto, l’energia, i trasporti, l’ambiente, le minacce comuni, la lotta al traffico di droga). L’esempio è interessante perché anche in un’area caratterizzata da posizioni fortemente nazionali (e non regionali) l’Eu ha cercato di adottare una strategia di gruppo, volta anche a rafforzare la (scarsa) cooperazione regionale.

Promuovere o sostenere l’integrazione regionale

A partire dall’inizio degli anni Novanta la fine del bipolarismo e le pressioni dei processi di globalizzazione hanno spinto a ricercare risposte regionali alle esigenze del nuovo contesto internazionale. Si è pertanto assistito a un aumento esponenziale di quello che ormai è noto come processo di ‘regionalizzazione’, con le conseguenti nuove pratiche di interregionalismo (rapporti tra regioni o blocchi regionali) che compendiano i rapporti internazionali di tipo bilaterale (stato-stato) o multilaterale in senso tradizionale (nel contesto di organizzazioni multilaterali come le Nazioni Unite o il Wto). Quasi sempre l’Eu è servita da modello nella costituzione di queste organizzazioni regionali, e nel contempo ne ha assistito finanziariamente la costituzione.

Tuttavia, per quanto considerata fonte di ispirazione per altri processi di integrazione regionale, il modello di integrazione dell’Eu è difficilmente replicabile. Il Mercato Comune del Sud (Mercosur), che pur si ispira esplicitamente all’Eu, rimane una ‘mera’ area di libero scambio con aspetti di unione doganale, a funzionamento prettamente intergovernativo, e con possibilità di allargamento non ancora realizzate (il Venezuela ha firmato nel 2006 un protocollo di accesso, ma ancora non è diventato stato membro). L’Unione Africana (Au) ha istituzioni e finalità ultime analoghe a quelle dell’Eu, ma resta un processo di cooperazione regionale, dove le prerogative nazionali sono dominanti e dove non si è ancora compiuta (ammesso che mai avverrà) una reale devoluzione di poteri alle istituzioni sovranazionali. Deboli anche le istituzioni delle organizzazioni regionali asiatiche, con finalità prettamente economiche (l’Apec, Asia-Pacific Economic Cooperation; l’Asean) anche se con graduale aumento delle competenze a settori quali la sicurezza.

Si potrebbe ritenere che queste differenze tra l’Eu e le altre organizzazioni regionali siano solo dovute alla più recente storia delle nuove organizzazioni regionali, ma molto probabilmente questa è una spiegazione debole. Esistono infatti differenze strutturali che caratterizzano la regione interessata e l’organizzazione regionale che portano inevitabilmente a un percorso diverso del processo di integrazione. La differenza più eclatante tra Eu e Mercosur riguarda il grado di asimmetria interno: per quanto grandi possano essere le differenze demografiche e di estensione geografica tra i paesi europei, quelle tra il Brasile e gli altri stati membri del Mercosur sono incomparabilmente maggiori. Lo sviluppo economico del Brasile e il suo attivismo in politica estera, che ne fanno una potenza emergente della politica internazionale, indeboliscono inevitabilmente l’aggregazione regionale della quale fa parte e il partenariato ‘bilaterale’ tra Eu e Brasile ne è una dimostrazione. Tuttavia, sia nel caso del Mercosur che di Au e Asean esistono anche altre differenze strutturali di tipo economico, demografico, geografico che, unite alle differenze politico-congiunturali (il progetto di integrazione europea si è sviluppato principalmente all’ombra della Guerra fredda) e ai diversi equilibri tra potenze regionali, spiegano molte delle differenze tra l’Eu e le altre organizzazioni regionali.

Sostenere l’interregionalismo

Oltre ad aver contribuito a identificare aree regionali e sostenuto la loro evoluzione in organizzazioni regionali (fattivamente o, talvolta, con l’esempio), l’Eu le ha anche legittimate riconoscendo in esse un interlocutore con il quale stabilire un dialogo regolare. Dopo la Guerra fredda, l’agenda dei rapporti interregionali si è ampliata e approfondita, includendo programmi di liberalizzazione commerciale bilaterale (in linea con le richieste del Wto), cooperazione di sicurezza, programma di sostegno alla democrazia e rispetto dei diritti umani. I livelli di dialogo sono molti e coinvolgono talvolta organizzazioni regionali, talvolta gruppi di stati e organizzazioni regionali (formando una sorta di interregionalismo ibrido; cfr. tabella in alto), talvolta con il coinvolgimento della società civile.

Il focus cambia da regione a regione. Per esempio, il dialogo interregionale è stato uti- lizzato soprattutto come strumento di costruzione di sicurezza e sviluppo in Africa, e come dialogo su temi legati all’economia globale in Asia. In generale gli interessi economici sono alla base di una parte rilevante della politica interregionale dell’Eu.

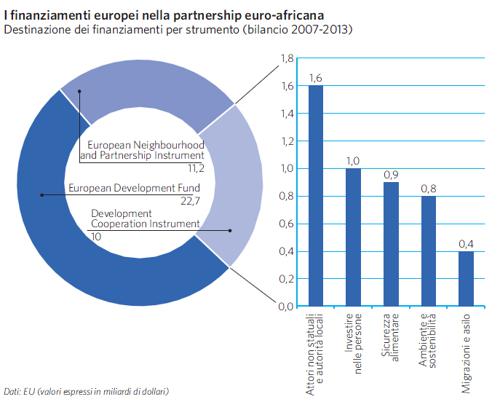

Se questa è un’affermazione che vale per molti dei partenariati dell’Eu, è innegabile come preoccupazioni di sicurezza (in senso ampio) siano alla base del dialogo strategico con l’Africa. I negoziati con questo continente sono stati tradizionalmente tenuti dall’Eu nel contesto di due gruppi: i paesi africani membri dell’Acp e i paesi del Mediterraneo (nel Processo di Barcellona). Un vero e proprio dialogo EU-Africa comincia nel 2000 con il Summit del Cairo. È proprio nel contesto di tale dialogo che l’Eu sostiene la creazione dell’Au e dello strumento economico di sviluppo Nepad.

Il dialogo interregionale con l’Asia è di lungo periodo e ormai consolidato. Dal primo vertice Eec-Asean del 1978 i livelli di interazione si sono moltiplicati e con gli attentati terroristici del 2001 la collaborazione si è estesa anche a questioni di sicurezza. Il rapporto non è stato privo di tensioni, soprattutto per quanto concerne la richiesta dell’Eu di discutere questioni relative al rispetto dei diritti umani. Dal 1996 il foro di dialogo principale tra Eu e Asia è divenuto l’Asem (Asia-Europe Meeting), un processo informale e multidimensionale di discussione e cooperazione in ambito politico, economico e culturale. Il principio di funzionamento è il partenariato tra pari. Meno sviluppati e principalmente di tipo bilaterale i rapporti con la Saarc, l’Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione regionale.

La cooperazione interregionale con l’America Latina è vasta e articolata, con una moltitudine di forum diversi che includono organizzazioni regionali vere e proprie come il Mercosur o la Comunità Andina (Can), aggregazioni di stati come quella degli stati dell’America centrale e gruppi panlatinoamericani come il Gruppo di Rio (che include le tre organizzazioni menzionate, Messico, Cile, Repubblica Domenicana e rappresentanti della Comunità caraibica, Caricom).

Negli ultimi anni questo approccio regionale dell’Eu è stato compendiato – e anche sfidato – da partenariati strategici ad hoc stabiliti con potenze emergenti. Il fenomeno tocca quasi tutte le regioni del globo e riguarda, in particolare, i rapporti dell’Eu con Brasile, Cina, India, Russia e Sudafrica (Brics). Secondo molti commentatori i rapporti ‘bilaterali’ stabiliti dall’Eu con una potenza regionale sono lesivi dell’interregionalismo e della tenuta delle organizzazioni regionali di cui le potenze emergenti fanno parte. Per quanto questo sia probabilmente vero, è anche innegabile che anche le strategie dell’Eu debbano adattarsi alle esigenze di uno scenario internazionale nel quale alcune potenze regionali si stanno affermando come potenze globali e stanno coordinando le loro posizioni su varie questioni internazionalmente rilevanti, dando così origine a una sorta di ‘blocco funzionale non territoriale’: una regione inventata tenuta assieme dalla comune necessità di affermare le esigenze delle potenze emergenti nella riforma della governance globale. Rispetto alla formazione di gruppi di questo tipo, la capacità dell’Eu di agire in modo consapevole e coordinato su più tavoli negoziali (bilaterali, regionali, globali) sarà indispensabile, anche nella prospettiva di giocare un ruolo efficace nella trasformazione della governance globale stessa.

Il partenariato EU-Africa

Il primo vertice EU-Africa del 2000 al Cairo adottò un piano d’azione incentrato sullo sviluppo economico, politico e sociale dell’Africa, nonché sulla salvaguardia della pace. Dopo l’adozione del piano d’azione, sono stati aggiunti all’agenda altri importanti temi, quali: la creazione dell’Unione Africana, il Nuovo partenariato per lo sviluppo dell’Africa (NEPAD), il controllo/monitoraggio della situazione nella regione dei Grandi Laghi, la lotta contro il terrorismo.

Con la sua nascita, nel 2001, in sostituzione dell’Organizzazione dell’unità africana (OAU), l’AU diventava il principale interlocutore dell’EU nel dialogo con la regione. Se gli incontri dei capi di stato e di governo subirono una battuta d’arresto tra il 2003 e il 2007 a seguito della partecipazione nella delegazione africana di Robert Mugabe, presidente del sanzionato Zimbabwe, il rapporto tra le due organizzazioni non si è mai interrotto e ha dato luogo a iniziative di sostegno e a progetti condivisi: il finanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo di uno ‘strumento per la pace in Africa’, la Strategia per l’Africa del 2005, il Partenariato euroafricano sulle infrastrutture del 2006.

La collaborazione tra le due regioni ha subito un cambiamento qualitativo (almeno nelle intenzioni dei firmatari) con l’adozione nel 2007 della Strategia congiunta EU-Africa, che fonda un partenariato strategico tra i due continenti, costruito intorno a partenariati specifici in otto aree: pace e sicurezza, commercio, attuazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, democrazia e diritti umani, infrastrutture, lotta ai cambiamenti climatici, ricerca, tecnologia e spazio. Corredata da un piano d’azione biennale, la Strategia congiunta intende riequilibrare il rapporto tra Europa e Africa, superando la tradizionale logica donatore-beneficiario. L’ultimo summit EU-Africa ha avuto luogo a novembre 2010 in Libia, nel contesto del quale è stato approvato il secondo piano d’azione (2011-13).

Paradossalmente, visto il permanere di conflitti potenziali o aperti nel continente africano, il partenariato tematico che ha ottenuto risultati migliori è stato quello sulla pace e sicurezza, con l’intensificazione del dibattito politico e la costruzione dell’Architettura africana di pace e sicurezza, alla quale l’EU ha contribuito dal 2007 con circa un miliardo di euro. In quest’ottica vanno anche viste le missioni dell’Unione in Congo e nella Repubblica Centrafricana, nonché il sostegno alle missioni di peacekeeping dell’AU. Gli altri partenariati hanno invece ottenuto minori risultati, mentre sul clima, sul ruolo della (ICC) e sul tema dell’immigrazione si sono registrate tensioni.

Nella relazione EU-Africa restano alcuni problemi di fondo per ora irrisolti, primo tra tutti quello dell’asimmetria tra le due parti, che impedisce la realizzazione di un vero partenariato. Inoltre, altri attori internazionali si stanno ponendo come interlocutori alternativi all’EU in Africa: le Nazioni Unite (nel settore della sicurezza), ma soprattutto la Cina, l’India e il Brasile. Questi ultimi sono visti con sempre più favore dagli africani, in quanto non pongono le condizioni stringenti ai finanziamenti che impone l’EU. È anche in quest’ottica che nel 2008 l’Unione ha lanciato un dialogo trilaterale EU-Africa-Cina.

L’Eu come attore di politica internazionale

L’Eu ha sviluppato le sue competenze in politica estera inizialmente come portato dell’integrazione interna. Questo implica che le aree di azione differiscono molto per quanto concerne l’attribuzione di competenze tra le istituzioni europee e tra queste e gli stati membri. Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, anche le competenze esterne dell’Unione erano divise in tre pilastri: le politiche più strettamente legate al mercato unico nel primo pilastro, la Politica estera e di sicurezza comune (Cfsp) nel secondo pilastro, cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nel terzo pilastro. Nel primo pilastro valeva il metodo comunitario, nel secondo e terzo quello intergovernativo.

Con il Trattato di Lisbona i pilastri sono stati formalmente eliminati, ma le politiche continuano a differenziarsi quanto a grado di coinvolgimento delle istituzioni, meccanismi decisionali e metodo (comunitario/intergovernativo). Un cambiamento significativo per la politica estera europea introdotto dal Trattato di Lisbona è stato attribuire alle funzioni di Alto rappresentante (Ar) per la politica estera quelle di vicepresidente della Commissione, in modo da rafforzare la coerenza dell’azione esterna e attribuire un volto alle relazioni esterne dell’Eu. Tuttavia, la decisione di scegliere Catherine Ashton – già commissaria europea per il commercio, ma con poca esperienza in questioni di politica internazionale – come Ar ha portato molti osservatori a ritenere che gli stati membri abbiano voluto evitare il rischio che l’Ar diventasse un vero e proprio ministro degli esteri, capace non solo di coordinare le politiche nazionali, ma anche di ‘imporre’ una linea europea. Analoghe critiche sono state mosse alla decisione di scegliere Herman Van Rompuy come presidente del Consiglio europeo, una nuova figura introdotta dal Trattato per garantire una maggiore continuità all’azione del Consiglio.

Non priva di critiche è stata anche l’attuazione di una terza innovazione introdotta da Lisbona: il servizio europeo per l’azione esterna (Eeas), composto da funzionari del Consiglio, della Commissione e dei servizi diplomatici degli stati membri, che assiste l’Ar nello svolgimento delle sue funzioni.

di Antonio Missiroli

Della sua possibile creazione si era già parlato nella Convenzione sul futuro dell’Europa (2002-03), i cui lavori erano stati alla base del Trattato costituzionale, varato nell’estate 2004 ma poi respinto dagli elettori francesi e olandesi nei referendum dell’anno successivo. È stato perciò soltanto con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, che il cosiddetto EEAS ha potuto essere prima discusso in dettaglio, e poi lanciato in concreto - esattamente un anno dopo.

Il testo del Trattato (TEU versione consolidata, art. 27, comma 3) dice che «nell’esecuzione delle sue funzioni, l’Alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l’azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici dei paesi membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali. L’organizzazione e il funzionamento del servizio sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione».

L’articolo non fissa scadenze temporali per il lancio dell’EEAS, né cita quote precise o cifre assolute per la sua composizione. Ma l’urgenza di mettere a disposizione di Catherine Ashton, nominata Alto rappresentante il 19 novembre 2009, un servizio di cui potesse appunto ‘avvalersi’ per svolgere le sue nuove e difficili funzioni ha portato fin dall’inizio del 2010 alla creazione di un gruppo di lavoro misto Consiglio-Commissione per metterne a punto le principali modalità organizzative e operative. Ashton ha così presentato una prima bozza già nel marzo 2010, sulla base della quale è stata condotta una serrata trattativa con il Parlamento europeo, escluso dalla prima fase ma deciso a far valere fino in fondo le proprie prerogative, soprattutto in materia di bilancio e stato giuridico (per cui vale la procedura di ‘codecisione’).

Alla fine, il ‘quadrilogo’ fra le istituzioni EU ha portato a uno ‘storico’ accordo a fine giugno, poi ratificato a grande maggioranza dal Parlamento europeo e approvato all’unanimità dal Consiglio il 26 luglio. Infine, la codecisione sui due regolamenti è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio, rispettivamente, il 20 e il 25 ottobre 2010.

Il risultato di questa lunga, insolita e delicata procedura è un servizio ad hoc, di natura un poco ibrida, che incorpora al proprio interno: a) la vecchia Direzione generale E e l’Unità politica del Consiglio (che si occupavano di sicurezza e difesa per l’Alto rappresentante); b) quasi tutta la vecchia DG Relex della Commissione, e una buona parte della vecchia DG Sviluppo; c) l’insieme delle oltre 135 delegazioni EU in paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali (ma con uno status particolare per i funzionari della DG Commercio, che non sono sotto l’autorità dell’Alto rappresentante); d) una quota significativa, e in prospettiva crescente (l’obiettivo è il 40% del totale entro il 2013), di diplomatici dei paesi membri, scelti e reclutati attraverso procedure concorsuali specifiche.

Alla testa dell’EEAS si trova un segretario generale esecutivo (Pierre Vimont), affiancato da due vice (Helga Schmid e Maciej Popowski) e da un direttore generale per il bilancio e l’amministrazione (David O’Sullivan), che è alla guida appunto dell’intera ‘macchina’ organizzativa. Al di sotto di questo vero e proprio corporate board si trovano le varie Direzioni (cinque geografiche e una tematica), i servizi e le agenzie specializzate che fanno pure capo all’Alto rappresentante. Al momento del lancio effettivo, il 1° gennaio 2011, l’EEAS era composto in via provvisoria di circa un migliaio di funzionari a Bruxelles (senza cioè contare le delegazioni, che associano funzionari di carriera e staff temporaneo e/o locale) e di un bilancio annuale di poco inferiore al 500 milioni di euro (oltre metà del quale copre le delegazioni). Ma sia l’assetto che il bilancio dell’EEAS saranno soggetti a una verifica e a una revisione - alla luce anche dell’esperienza fatta nei primi due-tre anni di attività - entro la fine del 2013.

Per quanto concerne settori specifici dell’azione esterna, il Trattato di Lisbona introduce una base giuridica per gli aiuti umanitari e prevede l’istituzione di un corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Si stabilisce una procedura decisionale accelerata in caso di aiuti finanziari urgenti. Altre innovazioni rilevanti riguardano la possibilità che un gruppo di stati membri che lo desideri possa svolgere missioni di disarmo, aiuto umanitario, soccorso, consulenza militare e mantenimento della pace. Infine, l’Eu acquisisce personalità giuridica, che rafforza la sua azione in ambito internazionale e la rende un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Un primo risultato di questo cambiamento è avvenuto il 3 maggio 2011, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che permette ai rappresentanti dell’Eu di presentare posizioni comuni all’Assemblea, presentare proposte ed emendamenti, di intervenire durante le sessioni di lavoro e di essere invitati a partecipare al dibattito nell’Assemblea. Si spera anche che la nuova normativa aiuti l’Eu a definire in modo più omogeneo il proprio status presso altre organizzazioni internazionali, perché al momento esso varia notevolmente: nella maggior parte delle organizzazioni internazionali, gli stati membri sono rappresentati mentre l’Eu ha lo status di osservatore, ma in alcune organizzazioni – come il Wto o l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) – la Commissione partecipa a pieno titolo accanto agli stati membri, mentre solo in poche organizzazioni specializzate l’Eu è il solo membro e rappresenta anche gli stati membri; infine in alcune organizzazioni – come Banca mondiale (Wb) o Fondo monetario internazionale – l’Eu non ha alcuno status.

Non solo il percorso che ha portato alla firma del Trattato di Lisbona è stato travagliato, ma anche la sua attuazione non è avvenuta in un momento facile, sia da un punto di vista economico che politico. La crisi economica internazionale, la tendenza a una rinazionalizzazione della politica a livello europeo, emersa chiaramente in occasione della crisi economica greca, l’emergenza immigrati nel sud d’Italia, la risposta alla crisi libica, sono il contesto nel quale si è attuato il Trattato. Se apporterà miglioramenti rispetto al sistema precedente è ancora ampiamente da verificare, ma lo spirito di Lisbona era quello di coordinare meglio politiche diverse che l’Eu ha sviluppato nel corso del tempo, alcune con risultati unici al mondo. È il caso, in particolare, della politica commerciale e di quella di aiuto allo sviluppo.

Commercio

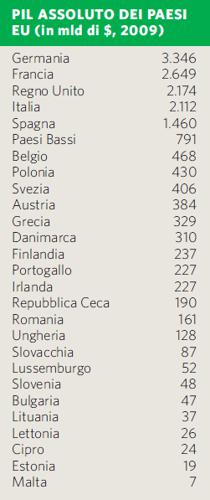

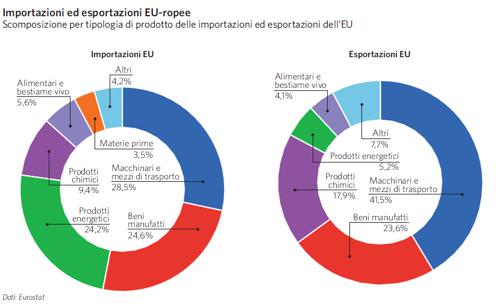

Con 501 milioni di abitanti e quattro delle maggiori sette economie al mondo, l’Eu è, prima di tutto, il più grande mercato unico sul pianeta. L’Eu è sia il primo esportatore, sia il primo importatore al mondo. Ciò fa di essa la prima potenza commerciale al mondo, con il 17% del valore totale del commercio mondiale. Se a questo dato aggiungiamo i commerci intra- Eu, tale valore sale al 34%.

Nella politica commerciale comune l’Eu riesce inoltre a parlare con una sola voce, avendo competenze esclusive. La Commissione, su mandato del Consiglio, negozia accordi commerciali con stati terzi o organizzazioni internazionali, rappresenta la Eec (adesso l’Eu) in importanti contesti multilaterali come il Wto e gestisce gli strumenti commerciali tariffari e non. A garanzia di un maggior coordinamento con altri ambiti delle relazioni esterne dell’Eu, ma anche al fine di rafforzarne la dimensione sovranazionale, il Trattato di Lisbona inserisce la politica commerciale nell’ambito complessivo delle relazioni esterne dell’Eu, amplia le materie di competenza esclusiva dell’Unione, estende i casi di voto a maggioranza qualificata e attribuisce poteri più incisivi al Parlamento europeo.

Il tratto distintivo della politica commerciale comune è la combinazione di un approccio multilaterale e regionale. Le istituzioni europee hanno infatti sempre sostenuto la regolamentazione multilaterale del commercio, che si è affermata nel secondo dopoguerra, e nel contempo l’affermazione del mercato unico ha spinto altri attori internazionali (gli Stati Uniti in particolare) a sostenere un ulteriore passo avanti nel processo di liberalizzazione (è in quest’ottica che possiamo leggere l’Uruguay Round dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio, Gatt).

D’altro canto l’Eu, come abbiamo visto sopra, adotta anche un approccio regionale molto marcato ed ha il più ampio numero di accordi commerciali preferenziali di qualsiasi altro membro del Wto. Benché evidentemente in conflitto con il principio della non discriminazione promosso dal Wto, un trattamento preferenziale è permesso dalla normativa vigente nel caso di accordi commerciali regionali come unioni doganali o aree di libero scambio. A seguito della necessità di rispondere alla normativa internazionale, l’Eu ha sostituito il trattamento preferenziale degli accordi di Lomé/Cotonou con gli Epas (Economic Partnership Agreements). Un caso a parte sono le preferenze accordate ai paesi meno sviluppati che, secondo la formula ‘Everything but arms’, possono esportare i loro prodotti verso l’Eu senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, tranne nel caso di armi e munizioni (con una clausola speciale per lo zucchero).

La valutazione sul rapporto tra multilateralismo commerciale e regionalismo (e conseguenti accordi di commercio preferenziali) è controversa, in quanto i due approcci possono essere visti come in puro antagonismo, ma anche come complementari. Secondo questa seconda interpretazione, sarebbe infatti possibile vedere i sistemi di preferenze commerciali come facilitatori di passi avanti verso la liberalizzazione dei mercati. Se vista in questa prospettiva, la politica di un doppio binario dell’Eu – multilateralismo e regionalismo – non sarebbe da biasimare.

Attualmente, l’Unione ha accordi commerciali con oltre 120 paesi al mondo, come risultato di accordi per lo più con blocchi di paesi, come abbiamo visto sopra, ma anche con stati singoli.

Proprio grazie alla sua rilevanza nel commercio internazionale, l’Eu può utilizzare la propria politica commerciale come il principale strumento di politica estera – attraverso l’accesso al mercato europeo, la collaborazione economica e l’aiuto finanziario. Emblematico è il caso della promozione della democrazia attraverso la cosiddetta clausola di condizionalità che, come vedremo, è ormai inserita in tutti gli accordi commerciali dell’Eu. Un altro importante esempio, come abbiamo visto, è la Politica di vicinato, che fornisce ai paesi limitrofi un accesso privilegiato al commercio con l’Eu sotto forma di accordi di associazione o cooperazione in cambio del rispetto di valori fondamentali, al fine esplicito di estendere al vicinato stabilità, sicurezza e sviluppo. Un esempio di uso del commercio come strumento di politica estera è costituito anche dalle sanzioni. Nella prima metà del 2011 sono state imposte sanzioni contro il governo di Gheddafi in Libia e contro la Siria.

Tra le critiche più frequenti alla politica commerciale dell’Unione mosse da altri paesi è l’adozione da parte dell’Eu di misure che violano lo spirito della liberalizzazione dei commerci. La critica maggiore riguarda i sussidi alle esportazioni, largamente usati dall’Eu per i prodotti agricoli: sebbene in diminuzione, nel 2007 i sussidi all’export notificati dall’Eu erano ancora il 90% di quegli complessivamente notificati al Wto secondo la World Trade Policy Review of the European Communities 2007 del Wto. Altre misure protezionistiche riguardano barriere tecniche imposte a prodotti importati che, seppur limitate dalla regolamentazione del Wto, sono comunque utilizzate e mettono in seria difficoltà i produttori di paesi meno sviluppati. Possono essere lette come misure protezionistiche camuffate anche le cosiddette misure antidumping (volte a neutralizzare gli effetti dell’immissione sul mercato, da parte di terzi, di merci a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati internamente), ampiamente utilizzate dall’Eu soprattutto nei settori minerario, chimico, tessile e relativamente a forniture di macchinari. La pratica dell’Eu nell’ultimo quindicennio è stata sempre più imitata anche dalle potenze emergenti, mettendo in difficoltà la stessa Eu. Infine, un’ulteriore barriera alla liberalizzazione dei commerci è costituita dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, oggi regolamentata dagli accordi sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio.

Sviluppo e assistenza umanitaria

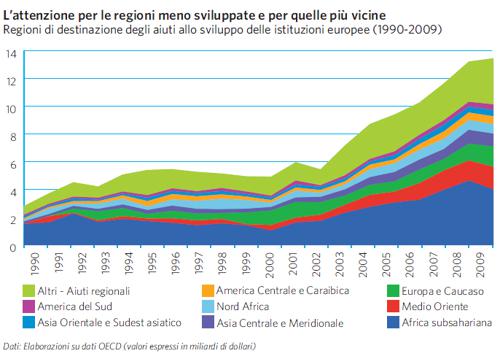

Come abbiamo visto, la cooperazione allo sviluppo della Eec-Eu si sviluppa in primo luogo nei confronti dei paesi ex colonie (paesi Acp). Tuttavia nel corso del tempo si è estesa a molti paesi, con risorse ingenti. Ad oggi possiamo affermare che l’Eu è l’attore internazionale che più contribuisce alla cooperazione allo sviluppo a livello mondiale, con un impegno che è andato aumentando nel corso degli anni. Non solo, l’Eu è anche il maggior donatore al mondo di assistenza umanitaria, sostenendo circa 18 milioni di persone all’anno, in 60 paesi. La preminenza dell’Eu è dunque sia in termini di quantità di aiuti che di numero di paesi interessati.

Oltre agli aiuti, l’Eu fornisce prestiti attraverso la Banca europea per gli investimenti. Non solo, nessun’altra organizzazione internazionale (e certo nessuno stato) ha la gamma di strumenti che sono nelle mani dell’Unione, la quale, al contrario della Wb o delle Nazioni Unite, può utilizzare anche gli strumenti di altre politiche come il commercio o la Politica estera e di sicurezza. Il sistema europeo per la gestione degli aiuti è sempre stato complesso e solo molto recentemente (nel 2011) si è creata un’unica Direzione generale (EuropeAid – Development and Cooperation), che tuttavia resta nella Commissione ed esterna all’Eeas. Da un punto di vista di competenze, quelle in questo settore sono ‘parallele concorrenti’ tra Unione e stati membri.

I negoziati per le nuove prospettive finanziarie 2014-20 stabiliranno se questa voce di bilancio sarà o meno toccata dalla crisi economica. Lo scenario futuro è reso ancora più complesso dall’emergere sulla scena internazionali di altri donors, spesso preferiti dai paesi in via di sviluppo in quanto meno esigenti in termini di condizioni poste per la ricezione dell’aiuto. È il caso, per esempio, del sempre crescente impegno in Africa della Cina, ma anche di India e Brasile.

Un altro aspetto importante della politica di cooperazione allo sviluppo riguarda il rilevante aiuto (7,2 miliardi di euro per il periodo 2010-12) che l’Eu fornisce nell’ambito della lotta al cambiamento climatico e dell’adattamento alle sue conseguenze. Malgrado il sospetto che si tratti principalmente di una mossa di finanza ‘creativa’, il finanziamento indica un’attenzione particolare al rapporto tra ambiente e sviluppo.

La politica di aiuto dell’Eu non è esente da critiche che riguardano vari aspetti, tra i quali i criteri di allocazione dei fondi, la lentezza nella distribuzione, il limitato monitoraggio di come i fondi sono spesi, lo scarso coordinamento tra i paesi membri. Inoltre, come vedremo più avanti, l’Eu non sembra essere in grado di capitalizzare il suo ingente impegno in questo settore in termini di immagine pubblica.

Anche l’impegno in termini di assistenza umanitaria è considerevole. Le operazioni di assistenza dell’Unione Europea sono gestite da Echo (European Commission – Humanitarian Aid and Civil Protection), l’ufficio per gli aiuti umanitari, in partenariato con una rete di organizzazioni del settore umanitario (organizzazioni non governative, le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e la Croce rossa internazionale). L’intervento umanitario dell’Unione è essenzialmente di tre tipi: l’aiuto di emergenza, l’aiuto alimentare e l’aiuto ai profughi provenienti dalle zone di guerra e agli sfollati. L’Eu concentra principalmente le sue operazioni d’emergenza in Medio Oriente, Asia e soprattutto Africa. Il bilancio medio annuale recente era di circa 700 milioni di euro, tuttavia nel 2010, a causa di nuove e protratte crisi, la spesa di Echo è stata di 1115 milioni di euro, serviti a fornire assistenza umanitaria a 151 milioni di persone in 80 paesi extra-europei. Nel 2011, importante segnalare l’impegno dell’Eu a fornire alla Libia tre milioni di euro in aiuti umanitari. Significativi anche gli aiuti di emergenza a Haiti e Pakistan erogati nel 2010.

Democrazia e diritti umani

Un altro ambito di grande impegno che caratterizza l’azione e il ruolo internazionale dell’Eu è quello di promozione della democrazia e sostegno dei diritti umani.

Anche in questo ambito, l’impegno tende ad essere maggiore in zone limitrofe e/o in paesi con legami coloniali con gli stati membri. Quanto agli strumenti, spesso si tratta di strumenti indiretti, come il sostegno allo sviluppo economico, e molto spesso rivolti alla società civile. L’attenzione alla costruzione della democrazia dal basso, attraverso il sostegno alla società civile, è reputato uno dei punti di forza della politica di sostegno alla democrazia dell’Eu, che la differenziano da quella statunitense, più incentrata sulla costruzione di istituzioni ‘dall’alto’. Lo strumento che l’Eu ha maggiormente usato per promuovere la democrazia ‘dall’alto’ (incidendo sui governi) è proprio la cooperazione allo sviluppo che abbiamo visto sopra. Nella Risoluzione sui diritti umani, democrazia e sviluppo del 1991, l’Eu legava cooperazione allo sviluppo e democrazia attraverso una condizionalità sia positiva (aiuti finanziari a sostegno dei valori democratici), sia negativa (la possibile sospensione dell’accordo in caso di gravi violazioni di diritti umani o interruzione del processo democratico). L’Accordo di Lomé riportava questa condizionalità e dal 1995 stabiliva che il rispetto dei valori democratici fosse una condizione essenziale dell’Accordo stesso. Da quel momento la clausola di democraticità è entrata a far parte di tutti gli accordi stipulati dall’Eu con paesi terzi, ma con accezioni un po’ diverse da caso a caso e soprattutto con una diversa attuazione da parte dell’Eu. La critica maggiore che infatti tocca l’Unione è proprio quella di utilizzare standard diversi per casi analoghi, rispondendo in modo realmente sanzionatorio solo nei confronti di violazioni compiute da paesi meno rilevanti per l’Eu e/o i suoi stati membri. I casi di sospensione degli aiuti sono infatti stati pochi e concentrati nell’Africa sub-sahariana.

Anche in risposta alle critiche mosse alla condizionalità democratica, nel 2001 l’Eu ha adottato una strategia più ampia che mira ad aumentare il coordinamento tra questa politica e il resto dell’azione esterna, affidando un ruolo di primo piano all’Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (Eidhr), che prevede anche un canale di sostegno per le organizzazioni della società civile. L’assistenza tramite l’Eidhr compendia altri tipi di azione a sostegno della democrazia, come il dialogo politico, strumenti di cooperazione tecnica e finanziaria, come lo Strumento di cooperazione allo sviluppo e la Politica di vicinato, nonché strumenti per intervenire in aree di crisi, come lo Strumento per la stabilità. Componenti importanti della promozione democratica ‘dall’alto’ sono inoltre le missioni di osservazione elettorale e il sostegno ai parlamenti nel mondo, il riconoscimento e la tutela degli attivisti dei diritti umani nel mondo.

Ambiente e cambiamenti climatici

Un quinto ambito nel quale l’Eu ha assunto un ruolo internazionale di sempre maggior rilievo è la politica ambientale, di competenza condivisa tra Unione e stati membri. Avviata negli anni Settanta, e introdotta nei trattati con l’Atto unico europeo del 1986, la politica ambientale è una delle politiche forti dell’Unione. Il Trattato di Amsterdam ha rafforzato la base legale della politica ambientale e ad oggi gli standard europei sono tra i migliori al mondo. Eppure, come grande potenza economica ad alta industrializzazione l’Eu contribuisce per il 13% alle emissioni globali di CO2, e ciò la pone nella condizione di dover combinare le proprie esigenze economiche con la tutela dell’ambiente, che con i cambiamenti climatici è divenuta sempre più globale.

Ulteriore incentivo a una politica ambientale esterna è derivato all’Eu dalla propria politica commerciale: il rapporto tra protezione ambientale e commercio si è fatto sempre più evidente negli anni Novanta e ciò ha portato già la Eec a siglare più di 60 accordi multilaterali sugli aspetti più disparati della salvaguardia dell’ambiente (protezione di atmosfera, animali, acqua, ambiente marino, biodiversità, ecc). Inoltre, l’Eu ha inserito il tema della tutela dell’ambiente nei negoziati con i paesi limitrofi. A livello globale si è adoperata per inserire nell’agenda negoziale del Wto il tema del rapporto tra ambiente e commercio, per rimuovere le barriere doganali nel caso di commercio di prodotti ambientali e per aumentare la coerenza tra accordi multilaterali ambientali e le regole del Wto. Di grande successo anche la leadership esercitata dall’Eu nel rafforzamento del Protocollo di Montreal (per la protezione dello strato d’ozono), il Panel intergovernativo sulle foreste, la Convezione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi, e un ruolo rilevante nella ratifica del Protocollo di Cartagena sulla biodiversità. L’ambito nel quale la dimensione esterna della politica ambientale europea si è fatta più evidente sono stati i negoziati per l’attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. L’attività dell’Unione in quest’ambito si è presto connotata per la disponibilità a cercare strade innovative alla risoluzione del problema che non penalizzino la crescita. Nel 2008 ha approvato un pacchetto clima ed energia che prevede che i paesi membri entro il 2020 riducano del 20% le emissioni di gas serra, aumentino l’efficienza energetica del 20% e raggiungano una quota del 20% di fonti di energia alternative. La misura ha incontrato l’opposizione di alcuni stati membri, ma è stata comunque adottata. A livello internazionale, le posizioni dell’Eu si sono scontrate con quelle delle potenze emergenti, più riluttanti nei confronti dell’adozione di obiettivi di riduzione vincolanti, e degli Stati Uniti, tradizionalmente refrattari a un accordo di ampio respiro. Nelle varie tornate delle conferenze delle Nazioni Unite sul clima l’Eu si è trovata emarginata, anche a causa di critiche mirate alle sue timide offerte nel campo degli aiuti all’adattamento e alla disponibilità di riconoscere il cosiddetto ‘debito climatico’, accumulato dai paesi ricchi (maggiori emissori storici) nei confronti dei paesi più poveri.

Politica estera e di sicurezza

L’ambito più recente delle relazioni esterne dell’Eu è quello della Cfsp. Dopo circa un ventennio di coordinamento tra le politiche estere degli stati membri nella Cooperazione politica europea, il Trattato di Maastricht introdusse la Cfsp come secondo pilastro, intergovernativo, che venne ad aggiungersi all’architettura comunitaria. Gli obiettivi fissati erano ampi, ma gli strumenti erano pochi, il coordinamento con altri ambiti delle relazioni esterne difficilmente garantito e la debolezza della Cfsp apparve con tutta la sua evidenza nell’incapacità di gestire i violenti conflitti che in quegli anni stavano avvenendo nella vicina area balcanica. Il successivo Trattato di Amsterdam introdusse alcuni nuovi strumenti e la figura dell’Alto rappresentante, nonché un segretario generale del Consiglio e un’unità di programmazione politica e allerta rapida. La scelta di Javier Solana, già segretario generale della Nato, come Alto rappresentante della politica estera europea si dimostrò vincente: Solana seppe non solo interpretare il proprio ruolo (vago nei trattati), ma anche farsi promotore di importanti sviluppi successivi. Inoltre, Solana riuscì anche nel difficile compito di coordinare l’attività della Cfsp con quella delle relazioni esterne della Commissione in aree di chiara sovrapposizione, come nel caso dei Balcani. Proprio in seguito alla débâcle europea e internazionale nei Balcani, tuttavia, si ebbe un ulteriore importante passo avanti nella politica estera europea con l’introduzione, nel Trattato di Nizza, della Politica europea di sicurezza e difesa (Esdp), la decisione di creare una forza di reazione rapida, il rafforzamento delle istituzioni preposte alla Cfsp/Esdp (con l’introduzione del Comitato politico e di sicurezza e del Comitato militare), l’assorbimento di fatto dell’Unione dell’Europa occidentale, e lo sviluppo di una capacità civile per operazioni civili-militari e di polizia.

A questo punto si rendevano necessarie due cose: una strategia di sicurezza che servisse da guida e un accordo con la Nato, che chiarisse il rapporto tra due organizzazioni i cui compiti si sarebbero potuti sovrapporre. Il dibattito su entrambi avvenne mentre si preparava la più grave crisi transatlantica degli ultimi decenni – a seguito della decisione di George W. Bush, all’inizio del 2003, di attaccare l’Iraq senza l’assenso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La strategia di sicurezza europea A Secure Europe in a Better World (2003) fu ampiamente un prodotto di Javier Solana e del suo staff. Il documento veniva approvato poco dopo la National Security Strategy statunitense del 2002 e da questa si distingueva nettamente per sottolineare l’importanza del multilateralismo («efficace», si legge nel documento) e la prevenzione dei conflitti, cui univa il rifiuto di qualsiasi intervento (armato) preventivo. In linea con la storia dell’Eu, il documento delineava non nemici specifici, ma una serie di sfide globali (effetti negativi della globalizzazione; povertà; Aids; scarsità di risorse; dipendenza energetica) e minacce (terrorismo; armi di distruzione di massa; conflitti regionali; stati falliti; crimine organizzato), strettamente legate tra di loro, che necessitano di una strategia complessiva che includesse strumenti di breve, medio e lungo periodo. Prevenzione e multilateralismo sono le due parole chiave del documento.

La seconda questione, quella del rapporto con la Nato, si poneva con maggiore difficoltà diplomatica, in quanto la richiesta dell’Eu di poter utilizzare assetti della Nato per operazioni a sola conduzione Eu (i cosiddetti Berlin Plus) fu a lungo bloccata dal veto della Turchia. Tuttavia, superata l’impasse, l’accordo venne siglato e dal gennaio 2003 l’Unione ha potuto mettere in piedi molteplici operazioni nelle quali ha utilizzato assetti Nato secondo la lettera dell’accordo stipulato.

Da un punto di vista istituzionale, però, restava il problema di avere relazioni esterne dalla condotta schizofrenica perché in parte adottate con metodo comunitario, e in parte adottate con metodo intergovernativo. È proprio per superare queste difficoltà che ben presto, durante i lavori per la revisione dei trattati, si immaginò un superamento della struttura in pilastri e in ultima istanza si giunse alla conclusione di istituire l’Eeas e far coincidere le figure di Alto rappresentante, vicepresidente della Commissione e commissario per le relazioni esterne. Inoltre, per quanto concerne la componente di sicurezza e difesa, il Trattato di Lisbona introduce cambiamenti importanti, tra i quali: una capacità di gestione delle crisi più estesa e flessibile, la possibilità che un gruppo di stati possa andare avanti nella cooperazione in materia di difesa in settori specifici, la mutua difesa in caso di aggressione esterna, una clausola di solidarietà in caso di attacco terroristico o calamità naturale, la creazione dell’Agenzia europea degli armamenti.

Dalla firma del Trattato di Nizza, l’Eu dispone dunque di tutti gli strumenti principali della politica estera: la diplomazia, gli strumenti economici e, seppure minimi e in divenire, gli strumenti militari. Avendo già trattato il commercio come strumento di politica estera, vediamo brevemente gli strumenti diplomatici e militari di cui dispone l’Unione. Oltre alle dichiarazioni, che l’Eu ha usato e usa ampiamente per affermare una posizione comune in relazione a un evento, l’Eu ha utilizzato spesso come strumenti diplomatici l’invio della troika (presidenza, Ar e commissario per le relazioni esterne) – che adesso è sostituita dal solo Ar; il dialogo politico; l’invio di rappresentanti speciali; il monitoraggio elettorale. Le dichiarazioni sono una pratica quasi quotidiana e riguardano numerose questioni, ma l’Eu in questi anni si è distinta per la propria posizione a sostegno dell’istituzione della Icc, nella campagna contro la pena di morte e nella denuncia di casi di violazione dei diritti umani. La troika – ma ancor più Solana – ha svolto un ruolo positivo nella firma dell’Accordo di Ohrid (2001), che ha posto fine al conflitto in Macedonia, e dell’accordo per la dissoluzione pacifica della Federazione serbo- montenegrina (2006). Interessanti anche i risultati per quanto concerne il dialogo politico che è previsto in tutti gli accordi di associazione e partenariato con stati terzi, nonché con paesi con i quali l’Eu ha rapporti speciali (per esempio Stati Uniti, Giappone, Cina, Iran, Asem, ecc.). Agli incontri regolari previsti dagli accordi si possono pertanto trattare questioni di politica estera e sicurezza come la tutela della democrazia, il rispetto dei diritti umani, o la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Sono stati inviati rappresentanti speciali dell’Eu in molte aree di crisi, con risultati variabili. Dal 2000 l’Eu ha inviato oltre 60 missioni di monitoraggio elettorale, in ogni regione eccetto l’area dell’Osce (dove il monitoraggio viene svolto da quest’ultima con contributi europei), ed è uno dei maggiori contribuenti al finanziamento dell’assistenza elettorale.

L’uso di questi strumenti diplomatici, assieme alla pressione esercitata con le clausole contenute negli accordi commerciali, nonché con le sanzioni, costituiscono gli strumenti principali utilizzati dall’Unione principalmente in funzione di prevenzione dei conflitti. Del resto l’Unione, dal vertice di Göteborg del 2001, ha esplicitamente posto la prevenzione dei conflitti tra gli obiettivi di tutte le sue politiche. Non solo, l’attività di prevenzione dei conflitti si traduce anche nella creazione e sostegno di regimi internazionali che mirano a regolamentare specifici fenomeni che possono esacerbare i conflitti (quali il commercio di diamanti estratti in zone di guerra, del legname illegalmente prodotto o la messa a bando delle mine antiuomo). Altre politiche di prevenzione dei conflitti sono l’allargamento stesso dell’Unione, la politica di cooperazione regionale, gli aiuti umanitari e le politiche di lotta alla povertà. L’idea, contenuta esplicitamente nella Strategia di sicurezza europea del 2003, ma ad essa molto precedente, è che per prevenire i conflitti occorre innanzitutto agire sulle cause profonde, vale a dire principalmente sul regime politico di uno stato, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile.

I problemi per l’Eu subentrano quando i conflitti si fanno violenti e gli strumenti politici e militari a sua disposizione sono più deboli. In tal caso, infatti, il processo decisionale intergovernativo della Cfsp mostra tutta la propria debolezza, potendo facilmente arenarsi di fronte a dissidi tra stati membri. È stato il caso della risposta europea alla cosiddetta ‘primavera araba’ del 2011, quando la risposta iniziale dell’Eu alle rivolte scoppiate in Tunisia, poi in Egitto, poi in vari altri stati della regione (Libia, Yemen, Siria, Palestina, Bahrein), è stata timida a causa delle diverse posizioni degli stati membri. Il dissenso si è manifestato particolarmente nel caso della decisione sull’intervento militare in Libia, che ha visto la Germania opporsi alla posizione interventista francese. Alla fine l’Eu è riuscita a ricompattare il fronte interno su politiche consolidate, offrendo un ingente pacchetto economico alla Libia, aprendo una rappresentanza a Bengasi e decidendo l’imposizione di sanzioni contro il governo siriano. Ma ormai il danno per l’immagine di coesione dell’Unione era fatto.

di Valerio Briani

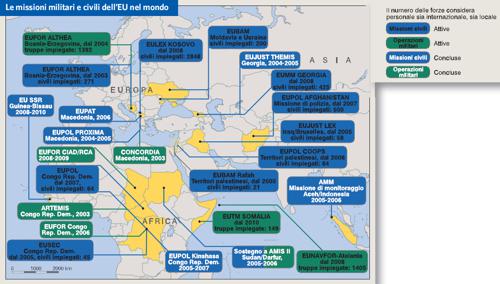

A partire dal 2003, l’EU ha inviato all’estero ben 25 missioni, 17 delle quali di natura civile o civile-militare. Le missioni attualmente in svolgimento sono 13: tre militari e 10 civili.

Nel corso di questi sette anni, il raggio di azione delle missioni si è progressivamente sviluppato, sia dal punto di vista geografico che dei compiti che i contingenti europei sono chiamati a svolgere. Il teatro balcanico rimane la principale area di impegno per la Politica comune di sicurezza e difesa (nuovo nome della ESDP dal Trattato di Lisbona). La più grande missione europea è infatti EULEX Kosovo, con uno staff di circa 2800 funzionari civili. Nel corso degli anni, tuttavia, il raggio di intervento si è spostato sempre più verso l’esterno fino a raggiungere un respiro globale, in particolare verso il Medio Oriente (missioni in Iraq e nei Territori palestinesi) e l’Africa (Somalia, Corno d’Africa e Congo).

Anche il range di operazioni compiute dalle missioni europee si è ampliato. I compiti originariamente assegnati alle missioni europee (i cosiddetti ‘compiti di Petersberg’) prevedevano missioni umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e la gestione delle crisi (incluse le missioni per il ristabilimento della pace come peacekeeping, peace-building e peace-enforcement). Il Trattato di Lisbona ha poi ampliato il novero delle possibili missioni, includendo anche azioni in materia di disarmo e missioni di consulenza e assistenza in materia militare, stabilendo anche un legame esplicito di tali missioni alla lotta contro il terrorismo internazionale. È da sottolineare però che nessuna missione si sia svolta finora in un contesto ad alta intensità; la capacità europea di intervenire in aree non permissive deve quindi ancora essere messa alla prova.

L’esperienza accumulata ha però evidenziato alcune problematiche. La prima, squisitamente politica, riguarda la mancanza di una visione di politica estera europea condivisa da tutti gli stati membri, mancanza che impedisce l’identificazione di una chiara strategia riguardo l’utilizzo dei contingenti europei. Questo vuoto strategico determina necessariamente incoerenza tra le varie missioni e favorisce inoltre la tendenza all’invio di missioni a scopo puramente dimostrativo, le cosiddette Show-the-flag Missions. Ci si chiede, per esempio, che senso abbia inviare 19 esperti per contribuire alla riforma del settore della sicurezza in un paese governato da un’élite corrotta e autoritaria (la missione EUSSR in Guinea Bissau, terminata nel dicembre 2010).

Il secondo problema è relativo alle risorse che i paesi membri dell’EU sono in grado di mettere a disposizione. Per quanto riguarda le missioni militari, l’EU è riuscita a dotarsi nel corso degli anni di una serie di strumenti istituzionali per la costituzione di contingenti da inviare in missione. Tuttavia, molto lavoro rimane ancora da fare, in particolare per i settori dell’intelligence, del trasporto strategico, della generazione delle forze: il tutto in un contesto di budget della difesa stagnanti - quando non in contrazione - in tutti i paesi europei. Per quanto riguarda il personale civile, manca ancora un adeguato quadro di riferimento che garantisca una preparazione adeguata e omogenea del personale da inviare in missione.

L’approvazione del Trattato di Lisbona ha sancito la fine della prima fase di sviluppo di capacità europee di intervento all’estero, fase nella quale sono state compiute esperienze positive e significative. Adesso l’Europa dovrà affrontare i nodi sopra evidenziati se vorrà possedere capacità all’altezza delle sue ambizioni di attore globale.

di Valerio Briani

A partire dal 2003, l’EU ha inviato all’estero ben 25 missioni, 17 delle quali di natura civile o civile-militare. Le missioni attualmente in svolgimento sono 13: tre militari e 10 civili.

Nel corso di questi sette anni, il raggio di azione delle missioni si è progressivamente sviluppato, sia dal punto di vista geografico che dei compiti che i contingenti europei sono chiamati a svolgere. Il teatro balcanico rimane la principale area di impegno per la Politica comune di sicurezza e difesa (nuovo nome della ESDP dal Trattato di Lisbona). La più grande missione europea è infatti EULEX Kosovo, con uno staff di circa 2800 funzionari civili. Nel corso degli anni, tuttavia, il raggio di intervento si è spostato sempre più verso l’esterno fino a raggiungere un respiro globale, in particolare verso il Medio Oriente (missioni in Iraq e nei Territori palestinesi) e l’Africa (Somalia, Corno d’Africa e Congo).