L'uragano Trump scuote l'America

L’uragano Trump scuote l’America

A sorpresa, iI tycoon repubblicano ha sbaragliato Hillary Clinton strappando ai democratici il voto degli Stati industriali in declino. Promette investimenti pubblici, riduzione delle tasse, freni alla concorrenza cinese e all’immigrazione. Un paese impaurito si affida all’istinto del businessman.

La campagna elettorale più imprevedibile e disordinata della storia recente americana termina con un risultato a suo modo coerente. L’8 novembre 2016 Donald Trump, 70 anni, ha vinto le elezioni, diventando il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti. Rimandato l’appuntamento con la prima donna alla Casa Bianca. Hillary Clinton incassa la sconfitta più bruciante della sua carriera politica che, probabilmente, finisce qui.

Il successo di Trump ha spiazzato gli osservatori. Non ha battuto solo la rivale democratica, ma anche i sondaggi, i modelli matematici di previsione, le inchieste giornalistiche sui suoi trascorsi sessisti e sull’elusione delle tasse.

Ha sconfitto lo star system dei democratici: il presidente Barack Obama, la first lady Michelle, le pop star Beyoncé e Lady Gaga, il cantore della crisi americana, Bruce Springsteen.

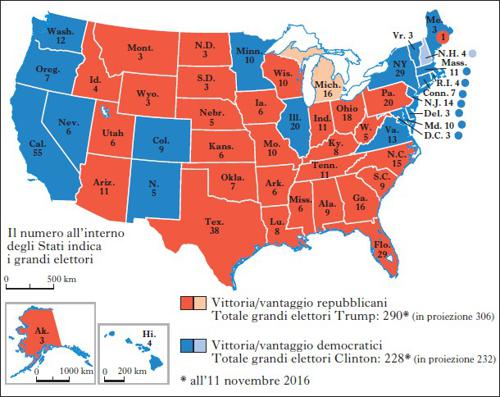

La mappa geopolitica degli USA cambia radicalmente. Donald Trump ha conquistato gli Stati in bilico, talvolta soffrendo, come in Florida (49,1% contro 47,8%), o in scioltezza, come in North Carolina (50,5% rispetto al 46,7% della rivale). Quella degli swing states ha costituito la partita decisiva, ma è stato senz’altro il ‘vento del Nord’ che ha trasformato una possibile vittoria di misura in un successo shock, travolgente.

Trump ha strappato al partito democratico la solida e tradizionale base industriale del paese: Ohio, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. È uno spezzone della cosiddetta rust belt, la «cintura della ruggine», l’antico nerbo di ferro e di acciaio dell’America, da almeno 20-25 anni in malinconico declino.

Bisogna, quindi, leggere con attenzione i numeri. Hillary Clinton ha ottenuto più consenso popolare, ma il meccanismo elettorale combina la rappresentatività con lo spirito federale, cioè il fondamento del paese: i cittadini non nominano direttamente il presidente ma un numero di grandi elettori, pari alla somma dei deputati e senatori di ogni singolo Stato, per un totale nazionale di 538.

La proposta politica di Hillary non è uscita dalle popolose roccaforti tradizionali: la California a ovest, New York a est. Tutto il resto è andato al front-runner repubblicano: il Sud iperconservatore, le aree rurali del Midwest, i blue collars e i tecnici specializzati del Nord. A sorpresa Trump ha recuperato anche nel mondo femminile, a dispetto delle rivelazioni sul suo sessismo. Secondo gli exit polls pubblicati il 9 novembre 2016 dalla CNN, il 42% delle donne gli ha accordato la preferenza, contro il 54% ottenuto da Clinton (il 4% degli interpellati non ha risposto). All’11 novembre, Trump conta una base di 290 grandi elettori, 20 in più della soglia di maggioranza fissata a 270. Clinton si ferma a 228.

Trump porta alla Casa Bianca un programma vago, atipico come il suo profilo. Il costruttore newyorkese si era presentato il 16 giugno 2015 insultando gli immigrati messicani («stupratori») e promettendo la costruzione di un muro al confine sud degli Stati Uniti. Si capirà presto se questo impegno fosse solo propaganda.

Difficile anche che Trump possa davvero attuare il proposito di espellere gli 11,1 milioni di migranti irregolari.

Trump, in realtà, ha proposto un metodo più che un programma rigoroso. E gli americani lo hanno comprato, affidandosi alla capacità di giudizio del businessman.

Un po’ come è accaduto nel 1994 in Italia, con Silvio Berlusconi.

Tuttavia, almeno in economia, qualche punto di riferimento sembra fissato. In contrasto con i principi ortodossi del partito repubblicano, Trump ha dichiarato che intende lanciare un vasto piano di investimenti pubblici per rimettere in sesto le infrastrutture del paese: dalle strade agli aeroporti. Poi 2 promesse, invece, in linea con la cultura liberista: riduzione delle tasse e attenuazione dei vincoli burocratici. Infine l’idea più controversa: frenare i concorrenti come la Cina e ripudiare i trattati commerciali internazionali. Trump intende infatti tanto ritirare gli Stati Uniti dall’accordo TPP (Trans-Pacific partnership), siglato con alcuni paesi delle 2 sponde del Pacifico (Cina esclusa) e su cui pende la ratifica, quanto interrompere i negoziati con l’Unione Europea relativi al TTIP (Transatlantic trade and investment partnership).

Ma il neopresidente si è impegnato a rivedere anche le intese in vigore, come il NAFTA (North American free trade agreement), il protocollo di libero scambio tra USA, Canada e Messico. Il candidato dei repubblicani ha tagliato corto il complesso dibattito tra gli economisti sugli effetti dell’immigrazione e ha proposto un’equazione facile: troppi stranieri, poco lavoro. In realtà i conti della globalizzazione sono semplici e complicati nello stesso tempo. In un grande paese come gli Stati Uniti ci sono territori – come l’Ohio, il Michigan e l’Illinois – che perdono le grande fabbriche e altri – come la californiana Silicon Valley o lo Stato di New York – che si arricchiscono con le esportazioni.

Nei comizi Trump ha sempre e solo mostrato la colonna dei ‘meno’. Il costruttore newyorkese è stato protagonista di una stagione di scontri aspri, di polemiche, di provocazioni: insulti a getto continuo contro le donne, i musulmani, gli immigrati, gli avversari repubblicani, il «debole» Jeb Bush, il «ragazzino» Marco Rubio, il «bugiardo» Ted Cruz.

Eppure questo stile ‘sovversivo’ gli ha consentito di stabilire il record di preferenze raccolte nelle primarie: 13,4 milioni contro i 10,8 di George W. Bush nel 2000.

La sua corsa non è stata bloccata dal video diffuso il 7 ottobre dal Washington Post: sono immagini che risalgono al 2005, in cui Trump pronuncia frasi volgarmente sessiste. Scivolano via anche le interviste di 12 donne che lo accusano di averle molestate sessualmente. Né incide la rivelazione, lanciata sempre dalle colonne del Washington Post, sulle tasse non pagate negli anni dal costruttore newyorkese al governo federale. Trump contrattacca, sostenendo che la stampa liberal del paese vuole favorire crooked Hillary, la «corrotta Hillary», arrivando a sostenere che le elezioni sono rigged, «truccate».

Tutti questi insulti, retroscena, volgarità hanno contribuito a formare come una nube tossica sulle elezioni. Secondo i sondaggi solo il 41% degli americani ha un’opinione favorevole su Hillary Clinton e ancora meno, il 38,6%, su Donald Trump. Ma il giorno delle elezioni l’affluenza alle urne è stata superiore al 2012. Segno che lo scontro aspro ha motivato i cittadini.

L’America 2016 è un paese attraversato da correnti di inquietudine se non di vera e propria paura. Il ‘trumpismo’, si potrebbe dire, precede Trump. L’8 luglio 2015 un sondaggio del Pew Center, il più autorevole istituto di ricerca sociologica, mostra come per il 62% degli elettori repubblicani e, dato all’epoca sorprendente, per il 32% dei democratici i migranti siano considerati «un peso»: predatori di lavoro, di assistenza, di case. È uno stato d’animo che si salda con una sensazione di precarietà economica.

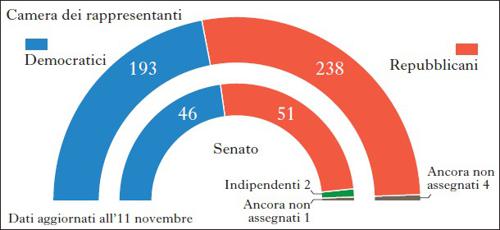

Trump sull'Empire state building Composizione del Congresso

In effetti, gli Stati Uniti sono tornati sul sentiero della crescita, dopo la grande crisi del 2008-09. Ma, evidentemente, l’intensità della ripresa non è stata sufficiente per placare le ansie della working class e anche di gran parte del ceto medio. Ragionando sui dati ufficiali si scopre che dal 2009, l’anno in cui Obama è entrato alla Casa Bianca, fino al 2016 il tasso di crescita medio annuale è stato pari al 2,1%. È la stessa performance ottenuta da George W. Bush, il presidente che ha lasciato il paese in piena recessione. Uno studio del Congressional budget office, commissione bipartisan, prevede che questo ritmo al 2% continuerà fino al 2026. Ma molti americani non si rassegnano all’idea che «il meglio sia alle spalle», come sostiene l’economista Robert Gordon in uno dei libri più interessanti dell’anno, The rise and fall of American growth. Ma non basta. In diversi Stati il reddito medio pro capite non ha ancora recuperato il livello pre crisi. In Ohio, per esempio, è inferiore del 3,3%, in Florida del 6,6%, in North Carolina del 6,7%, in Georgia dell’8,5% e in Nevada del 15,5%.

Donald Trump ha saldato politicamente il tema dell’immigrazione e quello della ripresa economica debole e ha vinto in tutti questi Stati, tranne in Nevada. Tra la metà del 2015 e il 2016 un movimento simmetrico a quello di Trump prende forma a sinistra di Hillary Clinton. Lo guida Bernie Sanders, 74 anni, senatore del Vermont che, nonostante sia un parlamentare dal 1991, si presenta come un altro outsider. Le sue proposte suscitano l’entusiasmo dei giovani: sanità e istruzione universitaria gratis per tutti, più tasse sui millionaires e i billionaires, lotta alle diseguaglianze, più regole per la finanza di Wall Street, riforma dei meccanismi di finanziamento alla politica e altro ancora. Bernie Sanders è l’unico dei 21 candidati alla presidenza (17 repubblicani e 3 democratici, compreso il governatore Martin O’Malley) che sfugga alla retorica della leadership universale degli Stati Uniti, predicata da Trump, Clinton e dallo stesso Obama. Sanders, invece, invita a un bagno di umiltà, a copiare il welfare o il sistema educativo dei paesi scandinavi o della Gran Bretagna.

Anche questo è a suo modo un messaggio ‘eversivo’: Feel the Bern. Il senatore chiude le primarie democratiche con 13,2 milioni di voti popolari contro i 16,9 di Clinton.

Hillary Clinton è la grande sconfitta. Aveva provato a ricostruire il blocco sociale che aveva votato 2 volte per Obama, appoggiandosi sulle minoranze dei latinos e degli afroamericani, puntando sulle donne, ma senza riuscire a recuperare in pieno quei giovani politicamente orfani di Bernie Sanders. Aveva messo in campo la grande capacità organizzativa del clan Clinton, l’alleanza con i sindacati, le organizzazioni, i legami con l’influente lobby ebraica. Una macchina alimentata da massicci finanziamenti: 1 miliardo e 114 milioni di dollari, secondo gli ultimi dati ufficiali. Ma tutto ciò non è bastato.

Trump vs. Clinton: chi ha votato chi

Tra i numerosi temi dibattuti dagli analisti c’è stato quello della ‘composizione’ dell’elettorato dei 2 principali candidati alla Casa Bianca. Gli exit polls aiutano a districarsi in questa complessa matassa.

- Genere e classi d’età. Trump prevale tra gli uomini (53%) e Clinton tra le donne (54%); il consenso verso il candidato repubblicano aumenta nelle classi d’età più anziane (37% tra i 15-29enni ma 53% tra gli over 65). Trump gode di ampio seguito tra i bianchi (58%), mentre Clinton è preferita da afroamericani (88%), latinos (65%) e asiatici (65%), anche se per ciascuna categoria gode di un consenso minore rispetto a quello di Obama nel voto del 2012.

- Reddito. Il fattore reddituale non avrebbe influenzato troppo le scelte, ma la candidata democratica, pur restando la preferita nella classe di reddito inferiore ai 30.000 dollari (53%), arretra in modo accentuato rispetto al consenso di Barack Obama (63%) tra questi elettori.

- Titolo di studio. Trova conferma l’indicazione secondo cui il tycoon newyorkese fosse più apprezzato tra gli strati meno scolarizzati della popolazione: Trump è davanti a Clinton tra chi ha conseguito al massimo il titolo di scuola superiore (51%), mentre tra i laureati (49% contro 45%) e chi ha compiuto studi post-laurea (58%) prevale la candidata democratica. Trump sfonda tra i bianchi non laureati (67%) rimanendo più apprezzato della sua avversaria tra i laureati (49% contro 45%); mentre tra i non bianchi Clinton ha persino più seguito tra i non laureati (75%) che tra i laureati (71%).

- Campagne contro città. La vittoria repubblicana è stata innanzitutto una vittoria dell’America rurale: è qui che, secondo gli exit polls, Trump ha surclassato nettamente la sua rivale (62% a 34%), mentre nelle città oltre i 50.000 abitanti si è imposta la candidata democratica (59%).

- Un presidente ‘di minoranza’. Grazie al meccanismo del collegio elettorale, Trump succederà a Barack Obama alla Casa Bianca, ma nel voto popolare ha prevalso di poco

Clinton. L’affluenza è aumentata rispetto al 2012, ma circa il 45% degli elettori non si è recato alle urne. Le consultazioni mostrano dunque un paese diviso, in cui il presidente eletto – come la sua avversaria – ha ottenuto il sostegno di circa un quarto degli aventi diritto di voto.

Anche i sondaggi hanno perso le elezioni

Accanto a Hillary Clinton, tra gli sconfitti delle elezioni di novembre occorre annoverare anche i sondaggi che, in linea con quanto accaduto con la Brexit, hanno sbagliato le previsioni. Quasi tutte le rilevazioni davano infatti come vincitrice la candidata democratica, anche se l’errore medio nella valutazione del voto popolare è stata di circa 2-3 punti, valore che rientra pienamente nei margini. Può dunque essere soddisfatta la University of Southern California (USC) che – circondata dallo scetticismo – nei suoi sondaggi ha dato Donald Trump in vantaggio per larga parte dell’ultimo mese di campagna elettorale. In generale, le metodologie impiegate nelle rilevazioni potrebbero essere state poco efficaci: il sostegno a Clinton da parte delle minoranze potrebbe dunque essere stato sovrastimato, e viceversa sottostimato il supporto della popolazione bianca a Trump, o ancora potrebbe non essere stato valutato in modo adeguato il peso elettorale dei cittadini che non si erano recati alle urne nel 2012 ma intendevano farlo nel 2016, presumibilmente orientando in maggioranza il loro consenso verso il candidato repubblicano. Secondo alcuni esperti, l’elettorato di Trump era inoltre più restio a rivelare il proprio voto di quanto non lo fosse quello di Clinton, tanto che USC ha sottolineato che le sue rilevazioni non sono state effettuate tramite interviste telefoniche bensì via Internet, dove i cittadini si mostrano generalmente più ‘aperti’. In Michigan e Wisconsin – 2 Stati che Trump ha strappato ai democratici – non sarebbero state effettuate sufficienti rilevazioni.

Lo studio dei dati avrebbe invece consentito all’entourage del tycoon newyorkese di capire che il vento soffiava nella direzione giusta: il team di analisti del presidente eletto – sulla base di alcuni elementi emersi dall’early voting – ha infatti aggiustato i suoi modelli di riferimento, rilevando la concreta possibilità di ottenere risultati importanti in realtà della rust belt come Michigan, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin: e alla fine, attraverso strategie mirate di campagna elettorale, quegli Stati si sono rivelati decisivi per la vittoria.