La Cina e il mutamento degli equilibri in Asia Orientale

La Cina al bivio

Oggetto di questo articolo è l’analisi dei profondi mutamenti prodotti dalla transizione del potere dall’Atlantico al Pacifico nella già complessa geopolitica dell’Asia orientale, alla luce degli ultimi avvenimenti e avendo come focus il nuovo ruolo di grande potenza che la Cina ormai svolge anche a livello geostrategico. Particolare rilievo sarà dato alle nuove politiche che Pechino sta adottando a tutto campo, segnatamente nei confronti dei paesi del ‘sud del mondo’, qui inteso in senso lato, comprendente cioè gli altri Brics e tutte le economie che si configurano nei confronti di Pechino come fornitrici di materie prime e come destinazione degli investimenti generati dalle sue multinazionali.

In concreto, l’analisi si articola sull’esame di tre temi strettamente legati tra loro e concernenti le grandi sfide che si presentano alla cosiddetta quinta generazione, al potere a Pechino dalla fine del 2012, guidata da Xi Jinping: un leader giovane, decisionista e nazionalista che sta dando una svolta alla politica estera della Repubblica Popolare Cinese (Prc). La stessa designazione di Xi alla guida del paese è avvenuta con un processo di transizione non lineare come in passato, essendo stata preceduta da un duro dibattito tra due modelli di sviluppo alternativi che ha coinvolto ampiamente l’opinione pubblica cinese e finanche quella internazionale. Di conseguenza, il presidente Xi, rispetto ai suoi immediati predecessori, dispone di un inconsueto ampio consenso all’interno sia del Partito comunista cinese (Pcc) sia dell’Esercito popolare di liberazione (Epl), che sono i due pilastri dell’attuale sistema politico cinese.

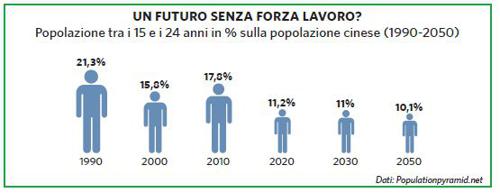

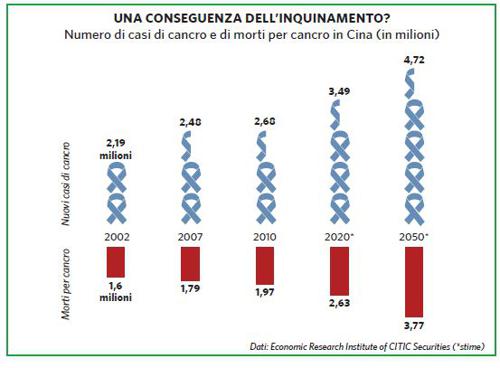

Le tre sfide che figurano nell’agenda di Xi, strettamente interdipendenti, sono considerate da molti analisti come vere e proprie ‘trappole’ per la nuova leadership cinese, trappole peraltro generate proprio dallo straordinario successo ottenuto dalla Cina ‘sviluppista’ (1978-2012) di Deng Xiaoping. La prima sfida riguarda la necessità ormai improcrastinabile di realizzare una serie di riforme nel settore socioeconomico: riduzione degli squilibri sociali e territoriali provocati da tre decenni di crescita economica continua con tassi a due cifre; necessità di trasformare l’economia da estensiva in intensiva al fine di non rimanere infangati nella palude della ‘trappola del reddito medio’. La seconda riguarda la resilienza del sistema politico, in particolare la sua stabilità che è messa a dura prova dalla graduale apertura del paese: problema questo in genere etichettato in Occidente come deficit democratico. In effetti, l’ossessione dei leader di Pechino per la stabilità del sistema ha portato a un’intensificazione delle tensioni sociali con un aumento delle manifestazioni di massa violente. Bisognerà vedere come la nuova leadership guidata da Xi Jinping saprà incanalare questo desiderio crescente di partecipazione politica senza mettere in pericolo la stabilità del sistema.

La terza trappola, indubbiamente la più pericolosa per le implicazioni geopolitiche e centrale nella nostra analisi, riguarda la politica estera, che con Xi sta diventando più assertiva se non addirittura aggressiva. Come è noto, precedentemente essa era stata connotata da ‘basso profilo’ nei confronti sia degli Stati Uniti sia dei paesi vicini, e ciò in coerenza con l’ ‘economicismo’ proprio dello stato sviluppista confuciano elaborato in Giappone e fatto proprio da Deng. Pertanto allo ‘sviluppismo’ della politica interna (la crescita economica come obiettivo prioritario dello stato), in politica estera si sovrapponeva l’‘economicismo’ (primato degli interessi economici rispetto a considerazioni politico-ideologiche). La scelta sviluppista di Deng, che al ‘pauperismo’ ideologico di Mao Zedong sostituì il celebre e rivoluzionario slogan ‘arricchirsi è bello!’, ha permesso a Pechino di essere il maggior beneficiario della globalizzazione, un privilegiato free rider. Questo ha consentito al ‘paese del centro’ di fare uno spettacolare ingresso nel proscenio della politica mondiale divenendo nuovamente, dopo due secoli circa, la massima potenza economica mondiale.

Ora però la situazione appare profondamente mutata: il problema che più inquieta molte cancellerie e analisti di politica internazionale è come la Cina utilizzerà l’enorme potere che sta accumulando. La Cina è pronta a svolgere il ruolo di leader globale? In caso positivo, quali riforme deve realizzare? Come vedremo, su questi interrogativi è in corso in Cina un duro e lacerante dibattito che vede due opposti schieramenti: coloro che sono favorevoli a continuare la politica di basso profilo cara a Deng, e coloro che invece enfatizzano la necessità di una politica proattiva che miri a fare ogni sforzo per realizzare gli obiettivi che lo stesso Xi ha sintetizzato nel motto della sua presidenza: ‘il sogno cinese’ (Zhongguo meng). Un dibattito invero iniziato già nel 2009, ma che oggi è diventato particolarmente acceso.

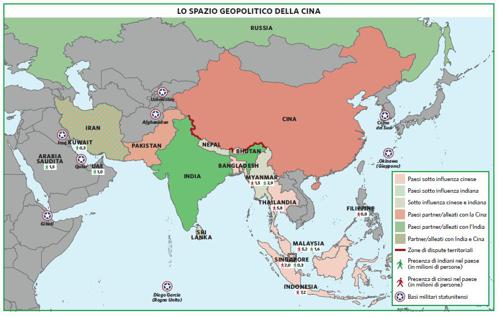

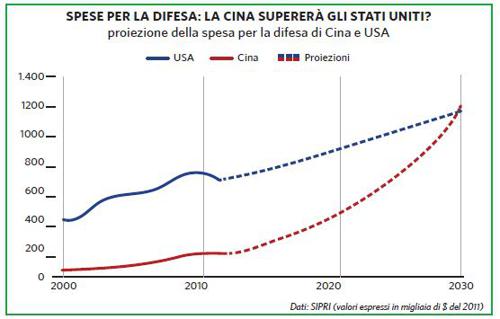

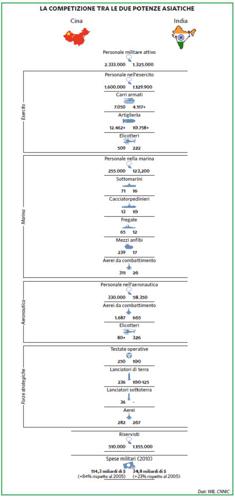

Nell’esaminare i profondi mutamenti geopolitici nell’Asia orientale, economicamente molto dinamica ma anche tormentata da numerosi potenziali conflitti e tensioni geostrategiche (la questione nordcoreana, il problema di Taiwan, i tanti contenziosi territoriali che Pechino ha con quasi tutti i suoi vicini, in primo luogo con il Giappone), particolare rilievo verrà dato ai rapporti tra le due maggiori potenze mondiali: la Cina che aspira quantomeno all’egemonia regionale e gli Stati Uniti che vogliono impedirlo per poter continuare ad essere nel Pacifico occidentale il bilanciatore esterno. In tale contesto, la geopolitica della Cina che da sempre è stata ‘continentalista’ (la strategia dello stesso Mao faceva perno sulla ‘guerra di popolo’ e quindi basata sulla mobilitazione delle masse rurali e sulla guerriglia) sta assumendo connotazioni marittime sempre più accentuate. In risposta alla strategia di Obama nota come Pivot to Asia, con cui gli Usa intendono spostare il loro perno strategico nel Pacifico, la Cina sta elaborando una serie di iniziative. Tra queste vanno segnalati due distinti mega progetti che confermerebbero questa proiezione geopolitica a tutto campo del paese del centro e nello stesso tempo la particolare attenzione per i paesi del sud del mondo: gli stati dell’Asia centrale e occidentale, le promettenti economie dell’America Latina e i paesi dell’Africa (già sede di importanti hub cinesi). Il primo progetto, noto come Go West (andare a Occidente), è una forma aggiornata dell’antica ‘via della seta’ in versione terrestre e marittima (entrambe avendo come punto terminale Venezia). Il secondo progetto, ancora più ambizioso e che sembra tratto direttamente dall’Arte della Guerra di Sunzi, consiste nel Leap East (balzare verso l’Oriente), cioè nell’allacciare rapporti direttamente con i paesi dell’altra sponda del Pacifico, a partire dal Brasile, ‘scavalcando’ la barriera dell’Asia marittima. Quest’ultima é controllata militarmente dalla VII Flotta Usa e da fidi alleati di Washington, in primis dal Giappone, che appare sempre più deciso a diventare un paese ‘normale’, modificando o comunque interpretando in modo sempre più elastico la clausola pacifista della Costituzione macarthuriana.

La trappola socio-economica e il deficit democratico

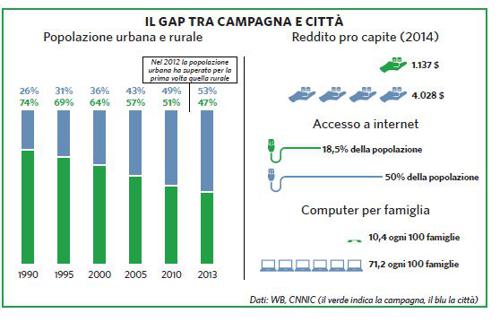

Se finora l’obiettivo primario della leadership cinese è stato il problema della povertà, ora le priorità sono altre: la Cina rimane ancora un paese ‘povero’, nonostante abbia liberato molte centinaia di milioni di cinesi dalla miseria. Ora i problemi riguardano le crescenti disuguaglianze sociali, ormai insostenibili; il riequilibrio dell’economia spostando lo sviluppo dalla Cina costiera (ricca, popolata e inquinata) nelle province interne; infine, la riduzione della dipendenza dalle esportazioni e l’incremento dei consumi interni.

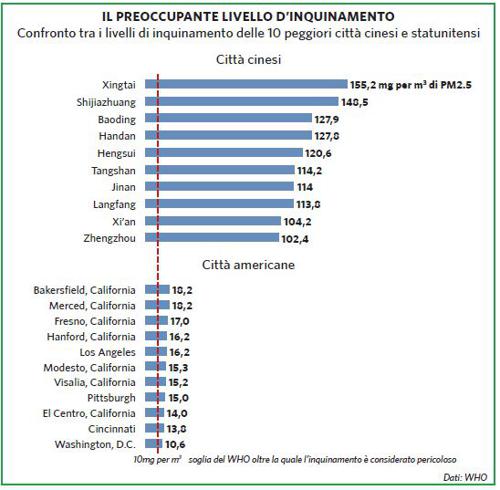

Il recente rapporto della Banca mondiale sulla Cina sottolinea, tra le varie insidie, la trappola del reddito medio. Com’è noto, un numero relativamente elevato di paesi riesce a raggiungere anche in tempi rapidi lo status di ‘medio reddito’ (4-6000 dollari pro capite), ma solo pochi riescono poi a crescere ulteriormente, giacché giunti a quel livello vengono meno quei fattori che avevano favorito la crescita – come il basso costo del lavoro e l’adozione di tecnologia straniera. Il rischio è che la Cina rimanga ‘intrappolata’ se non migliora la produttività attraverso l’innovazione. Come da tempo sostiene l’economista Paul Krugman, la Cina dovrebbe passare da una crescita ‘estensiva’ (basata sull’aumento quantitativo dei fattori di produzione) ad una crescita ‘intensiva’ (basata sull’aumento della produttività dei fattori). Inoltre, non va sottovalutata la necessità di tener conto delle vulnerabilità di natura ecologica prodotte dall’alta crescita accelerata e, soprattutto, di creare un sistema di welfare, come sostenuto dalla cosiddetta New Left, che propone più ‘mano visibile’ (stato) e meno ‘mano invisibile’ (mercato), più pianificazione e meno privatizzazioni.

Sul piano propriamente politico, non c’è dubbio che la Cina di oggi presenti un vistoso deficit democratico. Prima di Xi Jinping, le priorità della leadership cinese erano riassunte nel binomio crescita economica e stabilità politica. La crescita economica è stata l’obiettivo primario; la stabilità politica (basata sul Partito comunista cinese) è stata il vettore con cui realizzare l’obiettivo. In altre parole, la strategia imposta da Deng Xiaoping (a volte anche con mezzi brutali: vedi la repressione di Tiananmen del 1989), mirava in sostanza a evitare l’errore (per così dire) della Russia, in cui si è passati da un’economia pianificata a un’economia di mercato sciogliendo il Partito comunista, a costo di una terribile instabilità socio-politica tale da spingere poi i russi a scegliere come guida un uomo forte proveniente dal Kgb come Putin. Il presupposto di questa strategia è la convinzione che in Cina la transizione alla modernizzazione e all’industrializzazione può realizzarsi solo attraverso il Partito comunista, che di comunista ha ormai solo il nome, avendo come valori normativi fondamentali non più la lotta di classe e l’anti-imperialismo, bensì lo ‘sviluppismo’ in politica interna e l’‘economicismo’ in politica estera. In sintesi, secondo recenti sondaggi demoscopici, lo slogan più diffuso in Cina è: ‘arricchiamoci oggi, protesteremo domani’. Detto in altre parole, crescita e stabilità politica sono da preferirsi alla democrazia. Devo aggiungere che oggi l’ossessione per la stabilità sta portando effettivamente a un’intensificazione delle tensioni sociali. Secondo fonti governative, nel 2011 ci sono stati in Cina 180.000 manifestazioni di massa violente. Significative a questo riguardo sono le recenti proteste studentesche a Hong Kong, che però non vanno sopravvalutate, anche perché Hong Kong è una storia tutta diversa.

In conclusione, oggi il sistema politico cinese non è più totalitario come ai tempi di Mao, ma è fortemente autoritario con un partito onnipresente e onnipotente, e soprattutto profondamente corrotto, al punto che la lotta alla corruzione è al primo punto nell’agenda della politica interna del presidente Xi. Non mancano però segnali promettenti: riduzione del controllo del partito sulla società (abolizione dei campi di lavoro) e sull’economia; un significativo rafforzamento dell’autonomia delle comunità locali e dei movimenti di base; elezioni sperimentali a livello locale, che i politologi chiamano ‘democrazia incrementale’. Come s’è detto, bisogna vedere come la nuova leadership al potere guidata da Xi Jinping saprà incanalare il desiderio crescente di partecipazione politica, spesso espresso con rabbiose proteste, in modo che non costituisca una minaccia per la stabilità del sistema.

La trappola geopolitica

La Cina di Mao non aveva una vera politica estera: essa era focalizzata sulla sicurezza dello stato appena costituito e sulla promozione della rivoluzione all’estero sostenendo i movimenti terzomondisti. Arrivato al potere alla fine degli anni Settanta, Deng accetta l’ordine internazionale dominato dagli Usa e adotta una politica estera che può essere definita neo-bismarckiana – accomodante sia con i paesi vicini che con gli Usa – il che consente a Pechino di trarre il massimo beneficio, poiché free rider, dalla globalizzazione garantita dall’Occidente. Oggi la situazione è profondamente cambiata. La Cina, abbandonata la rassicurante politica di basso profilo, avverte una preoccupazione geostrategica che prima non aveva: le sue coste e le sue rotte marittime appaiono vulnerabili a un possibile attacco da parte della marina militare degli Stati Uniti, segnatamente dalla VII Flotta che ha base a Yokosuka in Giappone. Come abbiamo visto, la Cina continua a essere fortemente dipendente dal commercio marittimo, e la Us Navy è in grado di ‘soffocarla’ bloccandone i porti e/o chiudendo lo Stretto di Malacca. Pertanto, obiettivo geostrategico primario di Pechino è rendere tale blocco impossibile o molto costoso. Questa percezione di vulnerabilità, unitamente alla consapevolezza del notevole potere accumulato, ha provocato un aspro dibattito all’interno del paese che, come abbiamo accennato nell’introduzione, vede contrapposte due tesi: continuare a mantenere una politica estera di basso profilo, o adottare una politica più assertiva e finanche revisionista. Comunque sia, a prescindere dalle varie posizioni emerse, quello che appare certo da questi dibattiti è che esiste ormai un vasto consenso sulla necessità che la Cina si doti di una ‘grande strategia’.

Parallelamente, in Occidente è in corso un analogo dibattito su dove stia andando la Cina e, soprattutto, se stia diventando una potenza revisionistica; e anche in Occidente due sono le tesi prevalenti. Secondo la prima ipotesi, sostenuta soprattutto dai realisti cosiddetti ‘offensivisti’, per i quali una grande potenza mira per forze di cose all’egemonia, è naturale che la Cina di oggi ambisca a diventare una potenza egemone, seppure solo regionale, e che quindi assuma connotazioni revisionistiche anche a costo di sfidare la supremazia americana. Secondo l’altra ipotesi, la Cina invece continuerà a crescere ‘pacificamente’, senza mettere in discussione l’attuale struttura del Sistema Internazionale. I sostenitori di questa seconda tesi considerano ottimisticamente i rapporti tra Stati Uniti e Cina come una sorta di ‘alleanza forzata’ (chain-gang): le due grandi potenze legate tra loro dall’interdipendenza economica, come due forzati legati con le catene alle caviglie. In sintesi, la complementarietà economica tra le due grandi potenze si tradurrebbe in interdipendenza geopolitica, giacché la Cina produce più di quanto consuma e gli Stati Uniti consumano più di quanto producono (gli Usa comprano prodotti cinesi, la Cina compra buoni del tesoro americano).

A Washington si è consapevoli che è impossibile che gli Usa possano essere una potenza egemone globale in un mondo come quello di oggi che, oltre a essere multi-polare, è anche ‘multi-centrico’: cioè un mondo che, per effetto della transizione del potere in atto dall’Atlantico al Pacifico, è sì unito dalle tecno-strutture della globalizzazione ma nello stesso tempo è profondamente diviso politicamente e culturalmente in tante insulae, come lo era due secoli fa prima che l’Europa unificasse il pianeta creando il ‘sistema-mondo’. Tuttavia è comprensibile che gli Usa, dovendosi accontentare dell’egemonia regionale, cerchino di impedire il sorgere di altri egemoni regionali, specie nel Pacifico occidentale dove vogliono continuare a essere off-shore balancer.

Comunque sia, finora la Cina è stata geopoliticamente una potenza tranquilla, sicura delle sue frontiere come mai in passato. Delle tre potenze asiatiche ‘nemiche’ del periodo della Guerra fredda (Giappone, India e Russia), le ultime due non lo sono più. In particolare, sono notevolmente migliorati i rapporti con la Federazione Russa. A questo riguardo va segnalato il recente accordo trentennale tra Gazprom e la China National Petroleum Corp (Cnpc) sullo scambio ‘gas-yuan’ (superfornitura di gas naturale russo alla Cina con pagamento in yuan, convertibili in rubli) firmato a Shanghai il 21 maggio 2014, in cui alcuni analisti hanno visto forse affrettatamente la creazione di un nuovo potente attore delle relazioni internazionali – Pipelineistan.

Soprattutto dal punto di vista geoeconomico, la Cina non sembra affatto una potenza revisionistica. E come poteva mai esserlo avendo tratto il massimo vantaggio dalla globalizzazione economica, ottenendo facilmente tutto ciò di cui aveva bisogno per la sua crescita: capitali e tecnologia, materie prime e mercati? Anche geoculturalmente è una potenza sicura di sé, che guadagna punti anche in termini di soft power, soprattutto con i paesi del Sud del mondo, come dimostrato dal successo del Beijing Consensus in Africa e in America Latina. Altro segno evidente del soft power di Pechino è l’istituzione di centinaia di istituti Confucio nel mondo, peraltro (cosa del tutto anomala) all’interno degli atenei. Perché mai la Cina dovrebbe seguire una strategia ‘revisionista’; perché ammazzare la gallina dalle uova d’oro?

L’inquietudine geopolitica della Cina per la vulnerabilità delle sue coste è cresciuta in seguito alla strategia Pacific pivot adottata dal presidente Obama. In base a questa nuova strategia, si prevede che entro il 2020 il 60% della flotta statunitense sarà posizionato nei mari asiatici. Come risposta, Pechino sta rapidamente modernizzando e rafforzando la propria marina militare, affiancandovi un’avanzata tecnologia missilistica, un sistema spaziale di ricognizione marittima (con sistemi satellitari) e mine sottomarine per ridurre le capacità della Us Navy, specie in caso di conflitto per Taiwan. Comunque sia, nonostante questo potenziamento fortemente accelerato, per almeno i prossimi tre lustri la marina militare cinese avrà connotazioni essenzialmente difensive e non certo di una potenza ‘revisionista’. In pratica, l’obiettivo sembra essere quello di costringere i vettori navali statunitensi a rimanere lontano dalle coste cinesi.

Tensioni nel triangolo Pechino-Tokyo-Washington

Soffermandoci ora sullo scacchiere estremorientale nel suo insieme, innanzitutto va sottolineato l’accentuarsi della tendenza verso un regionalismo est-asiatico, soprattutto dopo la crisi asiatica del 1997-98. Naturalmente questo non ha la maturità del regionalismo europeo, che costituisce un fenomeno per ora unico nella storia. In particolare, vanno rilevate le differenze tra i due regionalismi: quello asiatico è ‘aperto’ (non ossessionato dai vincoli) ed è ‘acefalo’ (non ha una Bruxelles); in definitiva, è pragmatico e flessibile. A differenza di quanto avvenuto in Europa, l’integrazione regionale in Asia è stata guidata più dai mercati che dai governi, mentre la cooperazione rimane focalizzata su temi economici e basata su un apparato istituzionale leggero. In questo contesto integrativo, che di fatto minimizza la discriminazione nei confronti degli stati che non sono membri, è evidente il tentativo di Pechino di connotarlo di sinocentrismo. L’ostacolo principale è dato dalla difficile relazione che la Cina ha con il Giappone: una relazione molto stretta dal punto di vista culturale, ma storicamente da sempre ambigua e poi aggravata dalla feroce aggressione imperialistica di Tokyo negli anni Trenta, le cui ferite non sono ancora rimarginate. Questi ultimi anni sono stati contrassegnati da ricorrenti tensioni tra Pechino e Tokyo, soprattutto da quando ai vertici del potere sono arrivati due leader nazionalisti e forti di un vasto e solido consenso politico: Xi Jinping e Shinzo Abe. Prescindendo dai contenziosi territoriali sulla sovranità di isolotti sparsi nei mari della Cina, in particolare delle isole Senkaku/Diaoyou, queste tensioni sono acuite da iniziative prese da entrambi i lati. Da parte giapponese, le incaute dichiarazioni negazioniste (per esempio, sull’eccidio di Nanchino) o revisionistiche (minimizzare le responsabilità storiche del Giappone) o ancora atti politici (come le visite ufficiali al santuario scintoista Yasukuni, dove sono venerati alcuni criminali di guerra) che contribuiscono a riacutizzare tali ferite; da parte cinese, una serie di iniziative aggressive che a volte sembrano vere e proprie provocazioni che mettono in allarme tutta la regione.

In realtà, va aggiunto che queste ricorrenti tensioni tra le due maggiori potenze dell’Asia-Pacifico, oltre che frutto della memoria del passato, spesso non sono altro che manovre di brinkmanship, cioè colpi e contraccolpi della strategia del rischio calcolato, cui i leader dei due paesi ricorrono anche per ragioni interne.

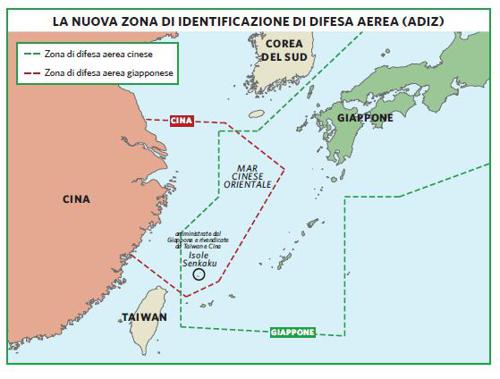

In particolare, per placare il nazionalismo che in questa fase di riequilibrio geostrategico dell’Asia Orientale sta crescendo in entrambi i paesi. Il Giappone, già frustrato dall’interminabile crisi economica, dopo aver faticosamente trainato prima l’Asia e poi la stessa economia mondiale sembra non sapersi rassegnare alla straordinaria ascesa della Cina e alla propria relativa marginalizzazione. D’altro canto la Cina, in cui è ancor vivo il ricordo umiliante della semi-colonizzazione e, come abbiamo detto, delle vecchie ferite inferte dal Sol Levante, da una parte ha la forte tentazione di ‘dare una lezione’ al Giappone, dall’altra sembra ricorrere al nazionalismo per riempire l’enorme vuoto ideologico creato con la sterzata pragmatica di Deng. Tra queste iniziative, emblematica è stata la proclamazione della Zona di identificazione di difesa aerea (Adiz), nel novembre del 2012: un’area che si sovrappone a quella stabilita dal Giappone nel 1969. In tale occasione, il governo di Pechino ha annunciato che tutti gli aerei in volo in questo spazio dovrebbero comunicare preventivamente alle agenzie cinesi numero di identificazione e piano di volo. Gli Stati Uniti hanno rapidamente contrattaccato sorvolando la zona in questione con due B-52. È interessante rilevare che alla dura e immediata risposta di Washington non c’è stata reazione da parte di Pechino. Ci si è soffermati su questo episodio perché esso conferma che il nocciolo della tensione nella regione non è tanto il contenzioso territoriale Senkaku/Diaoyu e nemmeno la relazione Pechino-Tokyo in sé (nonostante le indiscutibili difficoltà che questa comporta), quanto invece la relazione Pechino-Washington, resa più tesa dalla nuova linea strategica del presidente Xi che mira al riconoscimento di un rapporto paritario con gli Stati Uniti. In definitiva, le tensioni con il Giappone avrebbero due obiettivi indiretti: ottenere questo riconoscimento da parte degli Stati Uniti e, nello stesso tempo, dare una risposta al nazionalismo montante in Cina. La verità è che molte delle iniziative con implicazioni geopolitiche prese dai leader politici dei paesi della regione (come nel caso della Corea del Sud, la martellante campagna mediatica anti-giapponese sulle cosiddette ‘donne conforto’, che ha lambito perfino la recente visita di Papa Francesco a Seoul nell’agosto 2014), hanno un senso solo se viste come manifestazioni simboliche di tipo identitario. Certamente vi sono altre cause di tensione; ma sono proprio questi simboli identitari sotto i riflettori dei mass media e al cuore dei dibattiti politici nei paesi estremorientali. Per quanto riguarda specificamente la Cina, tali iniziative vanno interpretate come manifestazione della nuova identità della Cina come egemone regionale.

La traiettoria della diplomazia cinese e il sud del mondo

La traiettoria che Xi sembra aver dato alla diplomazia cinese può essere riassunta in due linee strategiche, cui abbiamo accennato: la prima è Go West (andare verso Occidente); la seconda è Leap East (oltrepassare l’Oriente). Analizziamo queste due linee strategiche, che in qualche modo rispecchiano il dibattito in atto in Cina sulla sua nuova identità come grande potenza. Go West (da non confondere con il progetto Go West riferito alla politica interna) è stato illustrato dal presidente Xi in un discorso tenuto ad Astana in Kazakistan nel settembre del 2013, e si basa sulla costruzione di una ‘cintura economica’ terrestre, che ricalca la vecchia via della seta, di una via marittima della seta del Ventunesimo secolo. Si tratta di un progetto complesso e di grande rilevanza strategica che permetterebbe a Pechino di realizzare una comunità di interessi tra la Cina e non tanto i paesi dell’Occidente europeo quanto i paesi del ‘sud eurasiatico’ e africani. In concreto, la Cintura, il cui cuore dovrebbe essere lo Xinjiang, riguarderebbe i paesi dell’Asia Centrale (le ex repubbliche sovietiche della regione) e occidentale. La via marittima riguarderebbe i paesi del Golfo e i paesi africani; la rotta, infatti, prevede un collegamento con l’Africa Orientale prima di dirigersi verso il Canale di Suez e terminare a Venezia. In altre parole, congiuntamente i due progetti sono considerati essenziali per rafforzare la cooperazione economica (e possibilmente l’integrazione) tra Pechino e i paesi a ovest della Cina. Come dichiarato da Xi, «la cintura economica e la nuova via marittima sono strumenti per ottenere vantaggi reciproci e per realizzare una cooperazione di tipo win-win». Il progetto Go West dovrebbe creare un raccordo tra tre continenti: Asia, Africa e Europa; ed è lecito chiedersi se non sia espressione di un ‘neo-sinocentrismo’, fulcro delle nuove ambizioni identitarie di ritornare a essere il ‘Middle Kingdom’, il paese del centro del mondo.

Infatti, pur mirando a Occidente, la Cina non trascura affatto l’Oriente: e proprio a questo fine è stato elaborato il progetto Leap East, il cui assunto di partenza sembra, come abbiamo già rilevato, tratto direttamente dall’antico manuale di strategia di Sunzi. Consapevoli che gli Stati Uniti continueranno a svolgere il ruolo di offshore balancer nella regione grazie all’indiscussa superiorità militare e ai consolidati rapporti con Tokyo e Seoul, gli strateghi di Pechino, al fine di evitare che la Cina sia coinvolta in un estenuante ed enigmatico ‘gioco est-asiatico’, preferiscono stringere direttamente rapporti con i ‘paesi del sud’ della sponda opposta del Pacifico ‘scavalcando’ l’ostile barriera dell’Asia marittima, militarmente sotto il controllo statunitense, e segnatamente la catena di isole che va dal Giappone alle Filippine. È significativo che Xi abbia fatto ben due importanti visite in America Latina in soli tredici mesi (giugno 2013 e luglio 2014).

Pechino non perde occasione di ribadire che la motivazione della strategia Leap East è economica, cioè il desiderio di cooperare con i paesi dell’America Latina senza creare instabilità nell’Asia orientale. In effetti, gli ottimi risultati economici ottenuti con questa linea strategica, peraltro condotta con pragmatismo e inconsueta flessibilità, confermerebbero questa tesi. Ma gli Usa possono mai permettere che la Cina – potenzialmente revisionistica – estenda la propria influenza nel ‘giardino’ dietro casa? Del resto, anche il progetto Go West presenta ostacoli. La nuova via marittima è, geopoliticamente parlando, costellata di spazi ostili, pattugliati dalle onnipresenti forze americane e segnatamente dalla V Flotta dell’Us Navy. Già negli ultimi anni, lungo questa rotta sono stati fatti sforzi da parte di Pechino per rafforzare la propria influenza facendo investimenti in Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan. È in questo contesto che dovrebbe essere vista la strategia ‘collana di perle’, espressione usata dai mass media non cinesi per indicare una possibile chiave di lettura circa l’evoluzione dei rapporti di forza nell’Oceano Indiano: in concreto, una rete di punti d’appoggio militari e commerciali lungo la rotta che unisce lo Stretto di Malacca e il Canale di Suez, attraverso la quale transita poco meno della metà del commercio globale. Triplice sarebbe l’obiettivo di questo ‘filo di perle’: proteggere la sicurezza energetica, limitare l’influenza degli Usa e proiettare la Cina verso il mare. Altro ostacolo non trascurabile è la politica di contenimento nei confronti della Cina perseguita dal Giappone. In effetti, la rotta marittima è vitale anche per Tokyo, e il primo ministro Abe ha intrapreso un’estesa campagna diplomatica per impedire che queste regioni possano cadere sotto l’influenza cinese. Infine, non vanno sottovalutati i pericoli provenienti dal terrorismo oggi incarnato dal sedicente Stato islamico o Is. Dopo essere stati per anni sotto la minaccia di al-Qaida, dei talebani e di altri estremisti islamici, ora il mondo ha scoperto un attore ancor più potente e spietato. Questo fenomeno è considerato in Occidente e naturalmente in Medio Oriente sconvolgente per le atrocità che commette ed estremamente pericoloso per la stabilità regionale. Anche in Asia orientale è percepito come una potenziale grave minaccia, una minaccia però che avviene in paesi lontani e quindi remota. Eppure, la Cina è ai primi posti in una lista di paesi accusati dai leader dell’Is di essere anti-islamici (il riferimento è ai musulmani uiguri abitanti dello Xinjiang). Anche se la minaccia di essere attaccati militarmente è lontana dalla realtà, tuttavia i cinesi non possono sottovalutarla. La complessità geopolitica della rotta marittima spinge, tutto sommato, a dare maggiore rilevanza alla cintura terrestre nell’ambito del progetto Go West. Ma anche questa via, come si è detto, non è priva di ostacoli e rischi, giacché attraversa una lunga catena di stati islamici. Un pericolo potrebbe derivare dal crescente movimento indipendentista nella regione islamica del Xinjiang, rafforzato dal fenomeno Is. Per ottenere un ambiente più favorevole alla sua strategia di Go West, Pechino potrebbe perseguire in Xinjiang – che peraltro come abbiamo visto dovrebbe essere il perno della costituenda cintura – una politica più ‘tollerante’ in termini sia di autonomia amministrativa sia di gestione della diversità culturale.

Prima di arrivare alle conclusioni, è necessario fare qualche riflessione anche sul triangolo geostrategico dell’Asia continentale: Cina-India-Pakistan. Preliminarmente va rilevato che – contrariamente al recente passato – con l’accentuarsi delle tensioni con il Giappone nel Mar della Cina Orientale e con molti paesi del Sud- Est asiatico nel Mar della Cina Meridionale, il subcontinente indiano è diventato un obiettivo strategico della diplomazia regionale cinese. Lo dimostra tra l’altro il recente (e discusso) viaggio di Xi in India, i cui risultati economici sono giudicati dagli indiani inferiori alle aspettative. Per di più, la visita è stata segnata da scaramucce militari alle frontiere, proprio mentre Xi incontrava il presidente Modi; queste sono state interpretate dagli analisti non come espressioni delle rivendicazioni territoriali (che non vanno sottovalutate) ma la risposta di Pechino ai provocatori discorsi elettorali contro la Cina tenuti da Modi durante la campagna elettorale. Comunque sia, il problema è se il riavvicinamento con l’India danneggi o meno i tradizionali buoni rapporti con il Pakistan, che è stato un alleato chiave di Pechino per tutta la Guerra fredda in funzione sia anti-India sia anti-Unione Sovietica e che ora è largamente destabilizzato come conseguenza della guerra guidata da Washington contro il regime talebano. Nonostante l’India abbia un’influenza a livello internazionale di gran lunga maggiore del Pakistan (è membro dei Brics, del G20, è leader del gruppo dei 77 e del movimento dei non allineati) e nel 2013 abbia avuto un pil di circa 1,9 trilioni di dollari (decima economia mondiale) mentre quello del Pakistan è stato di 236 miliardi, molti analisti ritengono che la relazione politico-strategica tra Pechino e Nuova Delhi continuerà ad essere caratterizzata dalla diffidenza. Infine, per quanto riguarda la relazione di Pechino con l’Europa rimangono i vecchi problemi e in primo luogo la mancanza di un reale interesse per un’effettiva collaborazione di ampio respiro soprattutto da parte europea. A questo riguardo, significativa è la scarsa rilevanza che qui è stata data alla decima edizione dell’Asia-Europe Meeting (Asem) svoltasi a Milano il 16 e i 17 ottobre del 2014, nonostante la fitta agenda e la presenza di più di 50 tra capi di stato e di governo in rappresentanza di questo forum biennale inaugurato nel 1996 con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo euro-asiatico. Non mancano segni di una migliore comprensione a livello geopolitico, in verità più da parte degli asiatici che da parte di una Eu, profondamente colpita da una crisi che non è solo economica ma anche identitaria. Questo spiega perché Pechino continua a privilegiare i rapporti bilaterali con i singoli paesi dell’Unione; a questo riguardo è significativo che Xi, durante la sua visita al colossale hub tedesco di Duisburg, il più importante porto fluviale d’Europa, il 29 marzo del 2014 abbia auspicato che Berlino e Pechino collaborino alla costruzione della ‘cintura economica della via della seta’, che, come sappiamo, nelle prospettive di Pechino dovrebbe meglio connettere la Cina con i mercati che sono a Occidente.

A mo’ di conclusione

La conclusione (a dire il vero prevedibile) della nostra analisi è che il futuro geostrategico dell’Asia sarà determinato in larga parte dal potere e dalle scelte delle maggiori potenze. È fin troppo evidente che se la Cina comincia a cedere economicamente, gli Usa rimarranno a lungo dominanti. Se invece gli Usa continueranno a scricchiolare, aumenteranno le possibilità che la Cina si affermi come potenza egemone regionale. Se poi entrambe le potenze rimarranno forti e impegnate, l’Asia orientale dal punto di vista strategico si potrebbe spaccare nuovamente lungo linee geografiche e ideologiche. In realtà, decisive potrebbero diventare le scelte del Giappone, terzo vertice del triangolo. Oggi, l’arcipelago si trova di fronte a questa alternativa: rimanere in Occidente, che però oggi ha perso quelle connotazioni politico-ideologiche (capitalismo, anti-comunismo ecc.), che aveva quando il Giappone vi era entrato dopo l’olocausto atomico nel 1945, per assumere connotazioni geoculturali (alla Huntington, per intenderci), oppure rientrare in Asia rafforzando le tendenze verso il regionalismo asiatico. In definitiva, la scelta si ridurrebbe tra una comunità dell’Asia-Pacifico a guida Usa e una Comunità dell’Asia Orientale in cui la Cina avrebbe un peso predominante.

Ovviamente, entrambe le soluzioni presentano ostacoli e pericoli. L’analisi dei realisti inquieta: il Giappone e gli Stati Uniti non possono permettere che la Cina diventi una potenza egemone regionale nel Pacifico Occidentale. Nelle parole di Mearsheimer, «la crescita della Cina non può essere affatto pacifica’, nonostante la retorica propagandistica di Pechino sullo ‘sviluppo armonioso’». Ma anche l’analisi dei neoliberali non rassicura: che tipo di accomodation trovare con Pechino (e con la Corea del Sud)? Inoltre ‘l’alleanza forzata’ tra Pechino e Washington fino a quando durerà? Se non vogliamo rassegnarci al pessimismo realista degli Huntington e dei Mearsheimer e nemmeno essere sedotti dall’ottimismo liberale di un Francis Fukuyama e di un Thomas Friedman, dobbiamo cambiare il paradigma teorico e usare le lenti con cui il costruttivista vede il mondo. Un mondo che di per sé non è né buono né cattivo ma è così come noi lo costruiamo, giacché l’agente può modificare la struttura del sistema. Gorbaciov e quel manipolo di chiaroveggenti che posero le premesse dell’Eu sono precedenti illuminanti anche per la complessa geopolitica dell’Asia Orientale e segnatamente per la difficile relazione tra Cina e Giappone che, drogata dalla sbornia nazionalistica, ricorda quella tra Francia e Germania che portò a due guerre mondiali

Le tre Cine e le cinque generazioni al potere

La storia della Repubblica Popolare Cinese (Prc) può essere divisa in tre periodi. La Cina 1.0, dalla fondazione della Repubblica nel 1949 alla morte del ‘Grande Timoniere’ nel 1976: è la Cina di Mao, chiusa al mondo esterno, fortemente ideologizzata e pauperista. La Cina 2.0, dal 1978 quando Deng Xiaoping, abbandonata la disastrosa politica di ‘sostituzione delle esportazioni’, apre al capitalismo internazionale, fino al 2012, anno in cui viene selezionata l’attuale leadership al potere, la cosiddetta ‘V Generazione’. La Cina di Deng è pragmatica, aperta al mondo esterno con uno slogan dominante tipicamente sviluppista (‘arricchirsi è bello’), ma ossessionata dall’instabilità del sistema politico. La Cina 3.0 è la Cina guidata Xi Jinping, leader giovane e decisionista, il primo a non essere ‘designato’ dal predecessore, ma ad essere nominato dopo un duro dibattito politico, in conseguenza anche della ‘socializzazione’ della Cina con le norme internazionali favorita dalla crescente pratica delle diplomazia multilaterale. Durante i 65 anni di storia della Prc, al potere si sono succedute cinque generazioni di leader, molto diverse tra loro per formazione e per linea politica. La selezione è fatta con lo stesso metodo usato dal Pcc e dall’Epl nel promuovere i propri membri: esso è basato sulla combinazione di due principi: uno ascrittivo (anzianità) e l’altro acquisitivo (merito).

I generazione, 1949-76 (Mao Zedong)

II generazione, 1978-92 (Deng Xiaoping)

III generazione, 1992-2003 (Jiang Zemin)

IV generazione, 2003-12 (Hu Jintao)

V generazione, dal 2012 (Xi Jinping)

Abenomics: un tentativo nipponico di uscire dalla crisi

Dallo scoppio della bolla speculativa agli inizi degli anni Novanta, il Giappone attraversa una fase di difficoltà sia economiche che identitarie, cui si aggiungono quelle geopolitiche acuite dalla politica della Cina divenuta più assertiva negli ultimi anni. Quali le possibili traiettorie politiche dell’arcipelago da quando è guidato da un politico decisionista e nazionalista come Shinzo Abe? È evidente che per realizzare un’efficace politica di ‘contenimento’ nei confronti di Pechino, è necessario prima uscire dal lungo tunnel della crisi. In effetti, i giapponesi sembrano aver ritrovato l’entusiasmo quando nel 2013 Abe lancia una coraggiosa politica economica, battezzata dai mass media ‘Abenomics’. Ispirato in larga parte al keynesismo, questo ambizioso programma è basato su tre ‘frecce’: un’audace politica monetaria, una politica fiscale flessibile e una strategia di crescita in cui lo stato crea investimenti. In pratica, mettendo da parte la questione dell’enorme debito pubblico (superiore al 250% del pil), l’Abenomics consiste nell’adottare una politica di stimoli anziché perseguire la linea dei tagli della spesa. È appena il caso di rilevare che, a differenza dell’Italia, il debito pubblico giapponese è essenzialmente interno (non c’è il problema dello spread) e che Tokyo dispone di una moneta nazionale. Gli analisti sono largamente favorevoli al nuovo corso, con la riserva che in ogni caso sono necessarie riforme strutturali.

Verso un eccezionalismo cinese?

Nella seconda metà degli anni Ottanta, il dibattito identitario in Cina era centrato sui ‘valori asiatici’ e il modello era il Giappone. Dagli anni Novanta, il dibattito fu centrato sulla cinesità: l’idea dominante era che la Cina stava diventando una grande potenza convergente verso l’Occidente, con cui poteva competere. Nel 2005, la svolta: si sviluppano teorie identitarie focalizzate non più su una cinesità nazionalistica, ma su una cinesità ‘universalistica’. La Cina non converge verso l’Occidente ma persegue una propria modernizzazione ritenuta superiore a quella dell’Occidente. L’‘eccezionalismo’ del ‘paese del centro’ è, in effetti, alla base di numerose teorie apparse nell’ultimo decennio, come il ‘neo-sinocentrismo’ proposto dal filosofo Zhao, ben noto anche in Occidente, e la tesi illustrata dal colonnello Liu Minfu nel libro Il sogno cinese. Il sogno della Cina consisterebbe nel diventare una superpotenza anche militare ma migliore di quelle occidentali poiché il suo approccio naturale (di origine confuciana) è ‘armonico’, al contrario dell’approccio prevalente in Occidente, tendenzialmente conflittuale a causa del retaggio giudaico-cristiano che vede tra il bene e il male una lotta mortale. Quel che va sottolineato è che il nuovo leader cinese, Xi Jinping, ha adottato come slogan della sua linea politica proprio ‘il sogno cinese’, che sostituisce quello più rassicurante del suo predecessore, Hu Jintao: ‘armonia nella diversità’.

Per saperne di più

AA.VV. (2013) Regards géopolitiques sur la Chine, «Hérodote-Revue de géographie et de géopolitique», 150, 3.

XuBijiun (2014) Is Zhao’s Tianxia System Misunderstood?, «Tsinghua China Law Review», 6, 95, pp. 96-108,

S. Binhong, (ed.) (2013) China and the World, Balance, Imbalance and Rebalance, Chinese Academy of Social Sciences, Brill, Leiden.

S. Binhong, (ed.) (2014) The World in 2020 According to China-Chinese Foreign Policy Elites Discuss Emerging Trends in International Politics, Chinese Academy of Social Sciences, Brill, Leiden.

J.J. Boillot, S. Dembinski (2013) Chindiafrique: La Chine, l’Inde et l’Afrique feront le monde de demain, Odile Jacob, Paris.

J.P. Cabestan (2013) Les relations Chine-Afrique: nouvelles responsabilités et nouveaux défis d’une puissance mondiale, «Hérodote-Revue de géographie et de géopolitique», 150, 3.

M. Duchâtel (2013) La politique étrangère de la Chine sous Xi Jinping, «Hérodote-Revue de géographie et de géopolitique», 150, 3.

F. Godement (2012) Que veut la Chine? De Mao au capitalism, Odile Jacob, Paris.

L. Jakobson (2013) China’s Foreign Policy Dilemma, Lowy Institute for International Policy, Sydney.

Ch.K. Johnson, E.Z. Bower, V.D. Cha, M.J. Green, M.P. Goodman (2014) Decoding China’s Emerging ‘Great Power’ Strategy in Asia, Center for Strategic and International Studies (Csis), Washington, DC, disponibile on line: http://csis.org/files/publication/140603_Johnson_DecodingChinasEmerging_WEB.pdf.

M. Leonard, (ed.) (2012) China 3.0, The European Council on Foreign Relations (ECFR), Brussels

M. Li eH. Zhang (2013) Restructuring China’s Maritime Law-Enforcement, Impact on Maritime Security, S. Rajaratnam School of International Studies (Rsis) Commentary, 50, Singapore.

F. Mazzei, V. Volpi (2014), Asia al centro, Egea, Milano.

M. Miranda (2013) La Cina dopo il 2012, L’asino d’oro edizioni, Roma.

Ph. Pellettier (2013) Chine/Japon ou les circonvolutions de la géohistoire, «Diplomatie», n. 60.

G. Samarani (2010) Cina, Ventunesimo secolo, Giulio Einaudi Editore, Torino.

F. Scisci (2014) A grand new strategy for China, Asia Times Online

J. Szczudlik-Tatar (2013) China’s New Silk Road Diplomacy, Polish Institute of International Affairs (Pism), Warsaw, disponibile on line: https:// www .pism .pl /fi les /?id plik=15818

D. Shambaugh (2013) China Goes Global. The Partial Power, Oxford University Press, New York, Ny.

D. Shinn, J. Eisenman (2012) China and Africa. A Century of Engagement, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2012.

Z. Yinan (2013) ‘Chinese dream’ is Xi’s vision, China Daily, disponibile on line: http:// www .chinadaily .com .cn /china /2013npc /2013 -03 /18 /content 16315025 .htm.

World Bank (2012) China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society, Washington, DC, disponibile on line: http://www.worldbank.org/content/ dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf

Approfondimento

Negli ultimi tre lustri, il peso della memoria storica ha condizionato in modo determinante le interazioni tra gli attori del Nord-Est asiatico, una sub-regione cruciale per gli equilibri mondiali sia sul piano geostrategico, come dimostrano le drammatiche implicazioni della questione nucleare nordcoreana, sia su quello geoeconomico, essendo localizzate in questo quadrante della regione le tre economie (Cina, Corea del Sud, Giappone) che insieme producono circa il 75% del pil dell’Asia Orientale. In particolare, il ‘problema della storia’, cioè l’insieme delle controversie generate dal complesso rapporto tra identità nazionale e la memoria del breve ma distruttivo ordine regionale nippocentrico (1931-45), è diventato uno dei principali motivi di attrito nelle relazioni tra il Giappone e la Cina e la Corea del Sud. Sono stati il ‘problema dei libri di testo’ (kyokasho mondai) e le reiterate visite di uomini politici giapponesi al santuario Yasukuni di Tokyo a porre la questione al centro dell’agenda politica nordestasiatica.

Il ‘problema dei libri di testo’ è legato al sistema di adozione dei testi scolastici in vigore in Giappone, che prevede uno scrutinio preventivo dei manuali (inclusi quelli di storia) da parte del ministero dell’istruzione. Nel 1982, per la prima volta, Cina e Corea del Sud criticarono duramente il Giappone per le decisioni prese dal ministero riguardo ad alcuni manuali di storia. Rimostranze analoghe vennero formulate nel 1986, nel 2001 e nel 2005 e furono accompagnate da massicce manifestazioni anti-giapponesi in Cina e Corea del Sud. Le critiche dei vicini asiatici riguardavano la descrizione della storia del Giappone successiva alla Restaurazione Meiji (1868) presente in alcuni dei libri di storia, approvati dal ministero. Tra i passaggi bollati come revisionistici figuravano, per esempio, quelli relativi alle ‘donne conforto’ (le donne asiatiche costrette a prostituirsi a beneficio dell’esercito nipponico), alla deportazione coatta di cittadini coreani in Giappone e all’eccidio di Nanchino (1937).

Negli stessi anni in cui la controversia sui manuali diventava una questione scottante nelle relazioni bilaterali tra il Giappone ed i suoi vicini, uomini politici giapponesi si recarono in visita al santuario shintoista Yasukuni, il monumento che custodisce le spoglie dei giapponesi caduti per la patria, incluse quelle di alcuni leader condannati come ‘criminali di guerra’ dal tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente. Nakasone Yasuhiro, in carica dal 1982 al 1987, è stato il primo premier a visitare in veste ufficiale Yasukuni nel 1985. Visite analoghe sono state effettuate dal premier Koizumi Junichiro (in carica dal 2001 al 2006) e, più recentemente, dall’attuale primo ministro giapponese Abe Shinzo che si è recato a Yasukuni il 26 dicembre 2013, formulando un controverso ‘giuramento per la pace perpetua’.

È fin troppo chiaro che in questa guerra della memoria la posta in gioco non è solo la storia. Il passato è stato trasformato in una leva di potere, utilizzata per legittimare rivendicazioni all’interno o all’esterno del paese. L’uso strumentale della memoria storica finalizzato alla ricerca del consenso interno chiarisce, per esempio, perché i governi giapponesi che si sono succeduti negli ultimi quindici anni abbiano gestito le relazioni con i propri vicini oscillando tra negazionismo e riconciliazione. Alle sortite revisionistiche di alcuni politici giapponesi, esasperate da un nazionalismo radicato in una particolaristica esaltazione della eccezionalità nipponica, sono state alternate ufficiali dichiarazioni di scuse per le atrocità commesse durante gli anni del militarismo. Allo stesso modo, cioè alla luce di variabili che riguardano la power politics più che la storia in sé, è possibile spiegare il ricorso alla ‘diplomazia del fumie’ da parte della Cina e della Corea del Sud. Questa strategia, finalizzata ad ottenere l’abiura del passato militarista da parte del vicino giapponese (un passato che si voleva fosse metaforicamente calpestato come i ‘fumie’, le immagini sacre che ai cristiani perseguitati veniva chiesto di rinnegare nel Giappone Tokugawa), è stata applicata in modo sapientemente selettivo. Negli anni Settanta, per esempio, in occasione dei negoziati per la stipula del Trattato di pace sino-giapponese, la Cina, bisognosa della collaborazione economica del Giappone, si astenne dal formulare rivendicazioni legate agli anni della dominazione giapponese. L’atteggiamento di Pechino cambiò negli anni Ottanta quando il Paese iniziò a godere dei primi frutti delle politiche di ‘apertura’ (gaige kaifang). Complessivamente, l’evoluzione delle relazioni sino-giapponesi e nippo-sudcoreane degli ultimi trent’anni dimostra che il ‘problema della storia’ è emerso quando i vicini del Giappone sono stati in grado di negoziare in condizioni di ridotta dissimmetria di potere, per poi acutizzarsi quando la posizione egemonica di Tokyo nello scacchiere economico asiatico è stata per la prima volta insidiata.

di Noemi Lanna

Approfondimento

Schiacciato sull’acronimo dei paesi che per primi (nella tempistica e nei risultati) hanno determinato il riassetto economico internazionale (Brics, Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) il termine ‘economie emergenti’ copre oggi un insieme composito di realtà presenti in Asia, Africa, America Latina e Europa. Qualunque sia il parametro di valutazione (tasso di crescita del pil, innovazione, business climate, internazionalizzazione) a guidare i sottoinsiemi è la Cina la cui crescita estensiva, inoltre, traina quelle economie emergenti che si sono configurate come sue fornitrici di materie prime e prodotti alimentari (Sud Africa, Zambia, Namibia, Brasile, Messico, Columbia, Cile, Perù, Russia),destinatarie dei suoi aiuti allo sviluppo (Filippine, Indonesia, Perù) e host degli investimenti generati dalle sue multinazionali (Russia, Sud Africa, Emirati, Brasile, Turchia). I dati statistici confermerebbero il nesso tra la performance della Cina, quella delle altre economie emergenti e, seppure in progressione non sistematica, l’andamento di alcuni paesi in via di sviluppo. Il contenimento del tasso di crescita del pil cinese, che nel 2014 si attesta sul 7,4%, sarebbe, per esempio, all’origine dello slowdown dei paesi della regione asiatica. L’instabilità finanziaria registrata in alcune economie emergenti (Indonesia, Sud Africa, Brasile, India e Turchia) tra ottobre 2013 e gennaio 2014 avrebbe di converso contribuito al rallentamento cinese. La determinazione della Cina nel potenziare la rete di interessi reciproci, nonostante le permanenti disparità tra dimensioni e stadi di sviluppo dei paesi coinvolti, si configura in termini sempre più netti. Lo dimostra la formalizzazione (luglio 2014) del progetto di Banca di sviluppo Brics (e del relativo ‘fondo di riserva’) la cui sede sarà Shanghai, a cui la Cina contribuirà per 41 miliardi di dollari a fronte di un contributo di 18 miliardi da parte di Brasile, Russia e India e di 5 miliardi del Sud Africa e di cui, sebbene non ancora annunciata come tale, il renminbi sarà la moneta di riferimento. Così come lo dimostrano i recenti accordi tra Cina e Brasile per l’espansione della cosiddetta stampa in 3D e gli accordi tra Cina e Sud Africa per le energie rinnovabili. Tali accordi di cooperazione scientifica e tecnologica ridimensionano la struttura di scambio ‘manufatti in cambio di materie prime’ che ha segnato le relazioni tra la Cina e le altre economie emergenti e, in qualche misura, raffreddano il dibattito sui forzosi processi di ‘re-primatization’ di quei paesi che, a fronte delle massicce importazioni di risorse energetiche e materie prime da parte della Cina, avrebbero ridimensionato le loro strategie di diversificazione produttiva e industrializzazione, reindirizzandosi verso il settore primario. Le previsioni ottimistiche sulla crescita dell’interscambio tra economie emergenti, sulla loro diversificazione merceologica e sul sostegno finanziario autonomo ai progetti infrastrutturali nell’area Brics, confermano che gli accordi di cooperazione tra le economie emergenti e tra queste e i paesi in via di sviluppo rappresentano la success story del primo decennio di questo secolo e che, seppure con una geometria diversa (vedi recente potenziamento delle relazioni tra Cina, Russia e Repubbliche centro-asiatiche), potranno incidere ancora a lungo sugli assetti economici internazionali. L’esplicita regia della Cina, un paese che è già seconda potenza economica mondiale per pil e per investimenti esteri in entrata, prima per scambi commerciali e terza per investimenti esteri in uscita, rinfocola le preoccupazioni in merito ad un futuro, definitivo sganciamento (decoupling) delle economie emergenti o in via di sviluppo dai tradizionali partner. Le difformità di comportamento nelle politiche di aiuto allo sviluppo o nelle strategie di penetrazione delle imprese sui mercati esteri vengono interpretate come segnali di una trasformazione incrementale (e incontrollata) dell’assetto economico internazionale. Le rassicurazioni che il governo cinese ha indirizzato agli altri global players con l’incremento della quota di aiuto erogato mediante canali multilaterali (quindi anch’esso con ruolo di indirizzo verso la governance dei paesi recipient), le iniziative a sostegno delle imprese private coinvolte negli investimenti esteri (e il conseguente ridimensionamento della presenza di imprese statali) e la sottoscrizione degli accordi internazionali sugli obblighi di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, avrebbero dovuto rimuovere preoccupazioni e atti relativi alla difformità di comportamento. I negoziati per la Trans Atlantic Trade and Investment Partnership e la Trans Pacific Partnership (a cui la Cina risponde con i negoziati per la Regional Comprehensive Economic Partnership) da cui, al momento, sono esclusi i Brics dimostrerebbero al contrario che «l’introduzione di norme che impediscono alla Cina di partecipare al processo di globalizzazione, che minano il vantaggio competitivo delle imprese cinesi e che alla fine conterranno l’avanzata della Cina» (Annual Report on China’s National Security Studies 2014) sono ancora nell’agenda di molti paesi.

di Marisa Siddivò

Approfondimento

Nel 2015, l’East Asia Summit (Eas), istituito per promuovere la realizzazione della Comunità dell’Asia orientale, celebra il suo decimo anniversario. Il 2015 è anche l’anno entro il quale l’Asean (Association of Southeast Asian Nations) si è impegnata a realizzare l’Asean Economic Community, una comunità fondata sull’integrazione economica tra i mercati degli stati membri. Questa coincidenza di ricorrenze indirettamente sintetizza il percorso del regionalismo asiatico, iniziato con l’istituzione dell’Asean (1967) e approdato, in tempi più recenti, al dibattito sulla costituenda Comunità dell’Asia Orientale.

L’Asean inaugura la prima fase del processo di integrazione asiatica, una fase in cui le pulsioni regionalistiche, ancora notevolmente inibite dalla struttura bipolare del sistema internazionale, diventano gradualmente più consistenti per effetto di due fattori: il rapprochement tra Repubblica Popolare Cinese (Prc) e Stati Uniti – che rende possibile la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Tokyo e Beijing, eliminando uno dei principali ostacoli al rafforzamento delle relazioni intra-regionali – e la ‘rapida crescita economica’ (1950-73) del Giappone, premessa dell’incontrastata egemonia nipponica nello scacchiere economico estremorientale. Negli anni in cui l’economia nipponica diventa il motore del ‘miracolo economico asiatico’, la regionalizzazione è caratterizzata dall’emergere di organizzazioni a forte vocazione transpacifica come l’Asia-Pacific Economic Cooperation (1989), fortemente voluta dal Giappone e dall’Australia e saldamente ancorata agli Usa.

Il dibattito sulla formazione della Comunità dell’Asia Orientale entra nel vivo nel 2005 con la prima riunione del summenzionato Eas, di cui fanno parte diciotto stati. In questa terza fase del regionalismo asiatico (non ancora conclusa), si assiste a una rinegoziazione della leadership regionale, indotta dall’effetto combinato del ‘decennio perduto’ e dell’ascesa della Cina. Mentre il Giappone arranca sotto il peso della recessione, la Cina riconquista la centralità nella regione con gli straordinari tassi di crescita della sua economia, ma anche attraverso una diplomazia assertiva e un uso pervasivo del soft power. L’altro tratto distintivo di questo nuovo stadio d’integrazione asiatica è l’affermazione di un modello regionalistico fondato sul primato dell’Asia Orientale e dunque alternativo rispetto al modello transpacifico, che era stato sino ad allora predominante. L’istituzione che simboleggia più di ogni altra cosa il rilevante cambiamento è l’Asean Plus Three (Apt), un’organizzazione formata nel 1997 e costituita esclusivamente da attori asiatici (i membri dell’Asean con l’aggiunta di Cina, Giappone e Corea del Sud), senza l’inclusione degli Stati Uniti.

Inquadrare il processo di integrazione regionale asiatico in prospettiva storica è utile ad evidenziare le sue connotazioni specifiche e a valutare le sfide che lo attendono. Come si evince dall’excursus sin qui effettuato, il regionalismo asiatico è caratterizzato da un basso livello di istituzionalizzazione e da una marcata matrice economicistica. Queste sue peculiarità, lungi dall’essere un limite come teorizzato da alcuni studiosi ossessionati dalla comparazione tra il regionalismo asiatico e quello europeo, potrebbero efficacemente mitigare l’eterogeneità che attualmente inficia la coesione intra-regionale. D’altro canto, l’evoluzione del processo di regionalizzazione in Asia Orientale appare condizionata da un intreccio di variabili che sono in ultima analisi riconducibili al dilemma emerso nella terza di fase di sviluppo del regionalismo asiatico: in che modo conciliare la tensione tra l’Asia transpacifica e quella centrata sull’Asia orientale?

È quasi superfluo evidenziare che questo dilemma è un riflesso del più ampio processo di transizione di potere da Washington a Pechino. Negli ultimi anni, si è assistito a un tentativo statunitense di rivitalizzare la dimensione transpacifica dei processi di integrazione regionale attraverso una serie di iniziative (per esempio l’adesione all’East Asia Summit, avvenuta nel 2011), progetti (i negoziati per la Trans Pacific Partnership) e strategie (Pacific Pivot). Pur senza cedere a visioni realisticamente pessimistiche, è possibile individuare in questa ridefinizione della strategia degli Stati Uniti l’intento di rispondere agli effetti della transizione in atto, con un bilanciamento del potere regionale cinese. Al tempo stesso, è interessante notare come all’interno del dibattito sulla costituenda Comunità dell’Asia Orientale la Cina abbia perorato un modello di regionalismo geopoliticamente e geoeconomicamente incentrato sull’Apt. Proponendo una riconcettualizzazione strategica che non includesse la componente transpacifica dell’Asia, Pechino ha cercato di garantirsi un duplice vantaggio: sul bilanciatore esterno (gli Stati Uniti) e sul suo principale contendente asiatico (il Giappone).

di Noemi Lanna