La Cina

La Cina è una potenza riluttante, ma sempre meno. A livello globale, sembra abbia messo a fuoco la consapevolezza che la tutela dei propri interessi passa anche attraverso una partecipazione più attiva, senza escludere i contesti multilaterali verso i quali Pechino nutre diffidenze tenaci. Sul piano regionale la Repubblica Popolare sembra agire mossa dal desiderio di saggiare la validità di una serie di atteggiamenti diversi, quasi volesse allestire un repertorio di soluzioni da sperimentare successivamente in teatri più ampi. Il sud-est asiatico, il teatro nordorientale, il Pacifico, i confini nazionali – dunque – come una sorta di palestra (i detrattori più feroci potrebbero cinicamente aggiungere: un poligono di tiro) in vista di un confronto più vasto. Vecchie questioni rimaste irrisolte balzano in primo piano, ferite mai chiuse si intrecciano con il costante bisogno di preservare gli equilibri interni e una coesione sociale incrinati. Intanto il rapporto con gli Stati Uniti evolve, o ristagna, in forme che rendono obsoleta la formula ‘G2’, nata per fotografare una governance globale in tandem tra la Repubblica Popolare e gli Usa. Barack Obama ha una visione proiettata sul Pacifico che si iscrive minutamente nella propria biografia (le Hawaii, l’Indonesia) e che dunque fa dell’America una potenza regionale a pieno titolo. La competizione tra prima e seconda economia del mondo è aperta, non contraddetta dai ricorrenti appelli che Pechino lancia alla collaborazione, e viceversa. Siamo a una fase di studio dell’avversario e comunque lo schema che emerge dall’Asia orientale è al massimo di un G1+1 che prende atto del ruolo per il momento sbiadito del Giappone e dev’essere pronto al premere di altri attori, dall’Australia all’Indonesia, dalla Corea del Sud all’India, naturalmente.

Sfide interne e dispute internazionali

Il tratto più vistoso che ha contrassegnato il 2012 della Repubblica Popolare sta nell’inasprirsi delle questioni territoriali con i propri vicini. Come tutte le vicende che riguardano la Cina (ma non solo la Cina), i rapporti con l’esterno riflettono dinamiche interne, in questo caso tra l’altro l’influenza delle forze armate su una leadership politica che in novembre si è rinnovata.

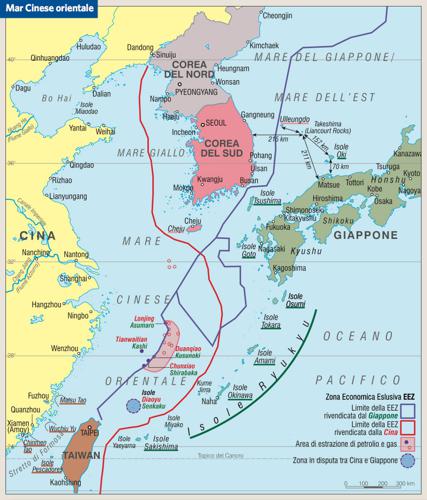

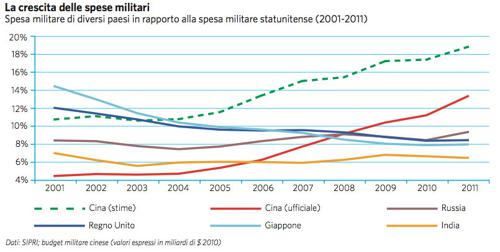

Sono dispute di mare e di terra. Il fronte marittimo ha due versanti. Con il Giappone si è ripresentata in forma acuta la disfida per l’arcipelago che Pechino chiama Diaoyu (Senkaku per Tokyo): cinque isole e tre scogli a nord di Taiwan che entrambi i paesi definiscono parte integrante del proprio territorio, accompagnando la rivendicazione con pezze d’appoggio storiche di varia natura. Il governo giapponese ha acquistato alcune delle isole in estate per sottrarle a una possibile analoga manovra da parte di estremisti di destra e questo ha innescato la reazione della Cina che ha anche mobilitato l’opinione pubblica, autorizzando e organizzando manifestazioni antinipponiche. Pechino ha incrementato le missioni di sorveglianza intorno all’arcipelago, senza rinunciare al ricorso alle recriminazioni sul passato bellico, suscitando le reazioni di Tokyo. Il Giappone sa di poter contare sull’appoggio americano ma vive con frustrazione – almeno nelle sue componenti più nazionalistiche – i vincoli della Costituzione ‘pacifista’ postbellica. Il muro contro muro appare di difficile soluzione. Con il ritorno al potere dei liberaldemocratici in Giappone dopo il voto del 16 dicembre 2012 il gioco interno tra i diversi gruppi di potere e di pressione ha preso un nuovo slancio, con gli industriali allarmati per i danni già cospicui agli investimenti in Cina. Al contempo, però, nella Repubblica Popolare il neoleader Xi Jinping da subito ha più volte espresso il concetto di ‘rinascita nazionale’, di un ‘sogno cinese’ che non prescinde dalla forza militare. Meno di un mese dopo la sua nomina a numero uno del Partito si è fatto filmare tra i soldati, ribadendo che una grande nazione deve possedere un grande esercito, efficiente e perfettamente operativo. «Essere pronti al combattimento», ha dichiarato, rilanciato dai media di stato: affermazioni in parte rituali (Xi si era appena insediato anche come presidente della potente Commissione militare) ma non casuali. L’incremento delle spese militari è un dato di fondo che conferma una tendenza, ma vale la pena di sottolineare sia come quelle americane siano più consistenti (una circostanza che Pechino è sempre pronta a rimarcare) sia come il budget per la sicurezza interna resti maggiore.

Dal Giappone agli atolli tropicali

Se il testa a testa con il Giappone incrina la stabilità del teatro nord-orientale e chiama direttamente in causa gli Stati Uniti, tuttavia cauti nel restare un passo indietro, la situazione nel Mar Cinese Meridionale si presenta più complicata.

Qui il contesto non è bilaterale ma multilaterale, un format che la Cina storicamente non ama. Oggetto del contendere sono gli arcipelaghi delle Paracel, a sud della provincia insulare di Hainan, delle Spratly, più a sud, e alcuni scogli di fronte alle coste delle Filippine (Scarborough Shoal). Le mappe della Cina, ultimamente riportate persino sui nuovi passaporti, includono la famigerata ‘linea a nove tratti’, che come una lingua protende verso l’isola del Borneo e il delta del Mekong. In realtà si tratta spesso, non sempre, di acque e isole rivendicate, non propriamente controllate, per quanto per Pechino siano core interest come Tibet e Taiwan. È un reticolo di pretese in conflitto fra loro. Sia la Cina sia il Vietnam considerano proprie le Paracel, ma Pechino ha stabilito nel 2012 su uno degli atolli una ‘città’, Sansha, e una guarnigione militare. Nel rebus si inseriscono, con pretese su porzioni ovviamente diseguali, Brunei, Filippine, Malaysia, Taiwan e Vietnam. L’Asean, l’organismo dei paesi del sud-est asiatico, ha confermato la sua sostanziale inconsistenza impantanandosi nell’incapacità di assumere una posizione unitaria, con la Cambogia testa di ponte della Cina e, dunque, di fatto esercitando una sorta di diritto di veto a nome del suo maggiore investitore. Il muro contro muro plurale del Mar Cinese Meridionale dimostra però la difficoltà della Cina di confrontarsi su un unico tavolo in una materia complessa, resa ancora più intricata (o se vogliamo: ancora più multilaterale) dalla presenza di altri due attori, Stati Uniti e India. Gli Usa hanno fatto presente di considerarsi parte in causa, data la rilevanza delle linee marittime commerciali che intersecano l’area. Nervosismo ulteriore hanno provocato a Pechino l’intensificarsi degli scambi militari tra Washington e Hanoi. L’India, in buoni rapporti con il Vietnam e coinvolta nella prospettiva di sfruttare le risorse energetiche cui puntano tutti i paesi della zona, aggiunge una variabile in più. Complessivamente il Mar Cinese Meridionale ha offerto alla Cina l’occasione per un atteggiamento percepito dai vicini come intimidatorio, in un contesto dove la minaccia più immediata pare al momento il rischio di un incidente dalle conseguenze imprevedibili.

Il fronte himalayano

Il rapporto con l’India è privo dei toni acuti che marca le contese marittime. L’anniversario della breve guerra himalayana del 1962, che vide le truppe di Mao Zedong penetrare in territorio indiano nello stato orientale dell’Arunachal Pradesh, ha riportato in primo piano l’entità delle questioni in sospeso. Tuttavia, migliaia di chilometri di frontiera restano non tracciati e la mole dei due contendenti, pur non occultando diffidenze e avversioni, sembra avere – per usare una metafora – il passo lento dell’attrito fra due zolle tettoniche, non l’esuberanza vulcanica delle contese per gli arcipelaghi. Soprattutto, la natura essenzialmente bilaterale lascia muovere la Cina in un ambito più congeniale e dunque in apparenza meno ansiogeno.

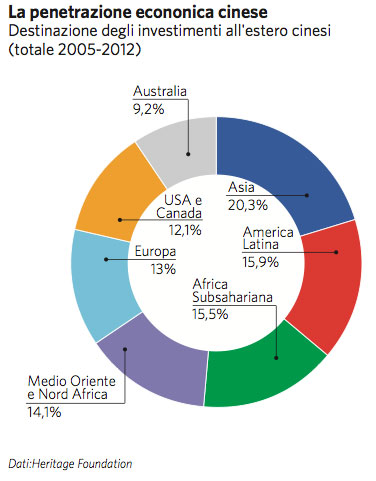

A controbilanciare l’attitudine muscolare sulle questioni territoriali, la Cina persegue una penetrazione costante e considerevole in ambito commerciale nel sud-est asiatico. Investimenti, scambi, il consueto apparato messo in campo dalle grandi aziende di stato (soe, state owned enterprises), con in più l’aggancio della presenza storica di comunità – ed élites – etnicamente cinesi nei paesi dell’area. Il renminbi è un altro veicolo della capacità di coinvolgimento, quasi di seduzione, della Cina: l’impiego, sebbene limitato, della sua valuta negli scambi in ambito regionale allarga l’influenza di Pechino e, come si indicava all’inizio, rappresenta una specie di palestra di scenari futuri su più ampia scala in vista della convertibilità.

Il caso birmano

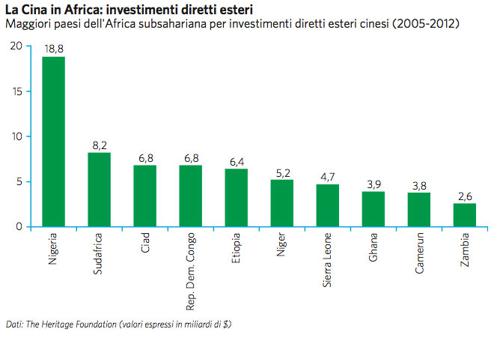

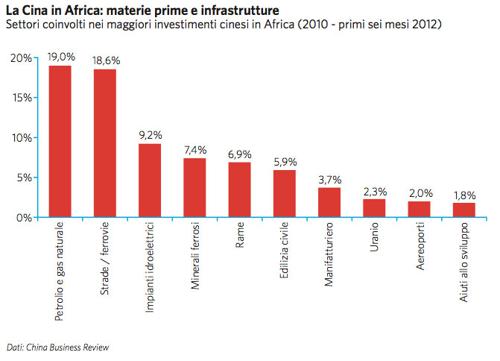

Proprio nel sud-est asiatico la Cina ha dovuto prendere atto che i suoi meccanismi di affermazione commerciale ed economica con paesi più piccoli possono riservare sorprese che scompaginano il tranquillo pattern ‘investimenti in cambio di risorse e mani libere’. Il 2011, con le ‘primavere arabe’ e l’evacuazione precipitosa dei cinesi dalla Libia, aveva imposto a Pechino una riflessione su quanto fosse intrinsecamente rischioso fare affidamento su regimi autocratici e dittatoriali in Africa e nel Medio Oriente: nel 2012 a esercitare una funzione pedagogica si è prestata invece la Birmania/Myanmar. Il processo di relativa apertura avviato con le elezioni e la scarcerazione nel 2010 della leader democratica Aung San Suu Kyi ha complicato i giochi cinesi nel paese, nei confronti del quale Pechino era abituato a un placido imperversare, tra interessi militari (lo sbocco sull’Oceano Indiano) e sfruttamento delle risorse. Anche qui l’irruzione concomitante di una nuova assertività delle autorità birmane e di un contesto multilaterale ha creato imbarazzi a Pechino. Da una parte, ad esempio, lo stop a un importante progetto idroelettrico nel nord destinato ai consumi cinesi, dall’altra la corsa dell’Occidente (ma anche dell’India, oltre che di Thailandia e Singapore, da sempre relativamente vicini alla Birmania) a occupare spazi in un mercato nascente. I viaggi della Clinton e di Obama, le missioni europee, la caduta progressiva delle sanzioni, sembrano aver colto in contropiede la Repubblica Popolare, che non ha dato l’impressione di essere pronta a riposizionarsi con agilità.

Mine disinnescate

In confronto, questioni che in passato avevano provocato dissapori profondi tra la Cina e i vicini e incrinato equilibri anche oltre l’ambito regionale, sono rimaste confinate a un ambito interno. La distensione con Taiwan è forse l’unico incontrovertibile successo del decennio della leadership di Hu Jintao, conclusosi con il 18° congresso del Partito comunista del novembre 2012. Resta in piedi una dialettica tra le due parti, ma mai Pechino e Taipei sono state in rapporti migliori. E il caso Tibet, per quanto allarmante in ambito nazionale, non viene brandito neppure dall’India come arma di pressione. Di fatto, la causa tibetana (che da decenni lo stesso Dalai Lama in esilio ha limitato alla richiesta di una reale autonomia) non ha sponsor politici né diplomatici. Nessun paese ha interesse a farsi carico di una causa perduta. E la drammatica moltiplicazione delle auto-immolazioni nelle zone etnicamente tibetane intorno alla (ma fuori dalla) regione amministrativa Tibet resta nonostante tutto una questione interna, a fronte del quasi assoluto silenzio della comunità internazionale.

Il piccolo ‘Grande gioco’

La diffidenza verso la multilateralità si manifesta anche nei rapporti con le nazioni dell’Asia centrale. Le relazioni sono giocate su piani squisitamente bilaterali, più forti dei tentativi di coordinamento (come la Sco, Shanghai Cooperation Organisation). Anche qui: risorse, in questo caso energetiche, in cambio di investimenti, che a loro volta offrono l’opportunità di penetrazione alle aziende cinesi. Si aggiunge la variabile della sicurezza nazionale, data la contiguità territoriale e culturale con lo Xinjiang, l’enorme provincia occidentale che – al netto del forte controllo del potere centrale e della consistente presenza di cinesi han – rimane caratterizzata dall’identità musulmano-turcofona del gruppo tradizionalmente dominante degli Uiguri. E se con il Pakistan – potenza nucleare storicamente alleata anche in funzione anti-indiana – i rapporti paiono segnati da una certa cautela vista l’instabilità del paese, l’Afghanistan esemplifica al meglio il profilo della Cina come potenza riluttante. Nessun coinvolgimento militare, disponibilità all’assistenza, attenzione e investimenti per le materie prime (rame soprattutto). Il disimpegno americano e della Nato dal teatro afghano viene vissuto sia come un’opportunità sia come una minaccia, perché il possibile o probabile vuoto di sicurezza dovrà essere colmato con un impegno che necessariamente esporrà la Cina a rischi, con un’opinione pubblica sempre più attenta e meno indulgente verso le défaillance della propria leadership.

La sponda americana

Il vero test della maturità della Cina in Asia si pone attraverso il rapporto con gli Stati Uniti, la maggiore delle potenze regionali, specialmente dopo il posizionamento nel Pacifico dell’amministrazione Obama. La relazione è complessa, contraddittoria, avvolta in un intrico di attrazioni e avversioni, al quale contribuiscono non solo le reciproche dipendenze in termini economici e finanziari ma anche culturali e demografiche, con le università americane ormai affollate di studenti cinesi e asiatici e un’emigrazione di alto profilo. Non è questa la sede neppure per sunteggiare un quadro di questa portata.

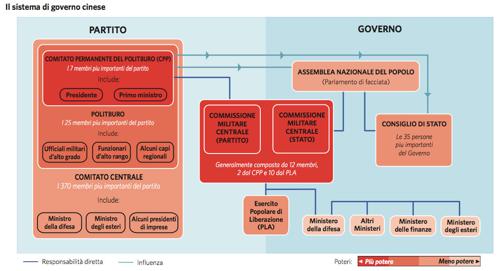

Ciò che attiene al tema, invece, è ancora la gamma di risorse, mosse, contromosse e atteggiamenti che Pechino mette in gioco. La Repubblica Popolare vive con disagio i trattati e le disposizioni di legge che legano, ad esempio, gli Usa al Giappone (che in materia di difesa è in pratica privo di sovranità) e a Taiwan (con l’obbligo di intervento in caso di attacco dell’isola da parte della ‘madrepatria’). Vive con allarmato fastidio la presenza di navi da guerra americane nelle acque prospicienti così come il proliferare di porti che possano accoglierle (da Singapore al Vietnam, dalle Filippine alla nuova base in Australia). La Trans-Pacific Partnership, quadro di libero scambio nella vasta area del Pacifico, è vissuta in prospettiva più come un intralcio che come un’opportunità, sia per il ruolo inevitabilmente egemone che tocca agli Usa sia perché mette in campo un ulteriore teatro multilaterale. Vale infine la pena di sottolineare come i processi decisionali interni alla stessa Cina risentano del paradosso di un centralismo che poi si infrange e rifrange in una molteplicità di interlocutori e attori, tra Partito, esercito, ministeri, agenzie. Occorrerebbe mettere ordine, ma anche in questo Pechino è una potenza riluttante.

Per saperne di più

J. Anderlini (2012) The Bo Xilai Scandal: Power, Death, and Politics in China, Ebook.

G. Andornino (2008) Oltre la muraglia. La Cina nella politica internazionale del XXI secolo, Milano.

L. Brandt, T.G. Rawski (2008) China’s Great Economic Transformation, Cambridge.

S. Breslin (2007) China and the Global Political Economy, Basingstoke.

D. Cucino (2012) La Cina fra poco, Torino.

J. Fewsmith (2010) (ed.) China Today, China Tomorrow: Domestic Politics, Economy, and Society, Lanham.

R. Foot, A. Walter (2011) China, the Us and Global Order, Cambridge.

I. Franceschini (2012) Cina.net. Post dalla Cina del nuovo millennio, Milano.

G. Gabusi (2009) L’importazione del capitalismo. Il ruolo delle istituzioni nello sviluppo economico cinese, Milano.

S. Halper (2010) The Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century, New York.

Y. Huang (2008) Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State, Cambridge.

M. Jacques (2012) When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, Second Edition, New York.

E. Lupano (2012) Ho servito il popolo cinese. Media e potere nella Cina di oggi, Milano.

R. McGregor (2010) The Party. The Secret World of China’s Communist Rulers, New York.

I. Musu (2011) La Cina contemporanea, Bologna.

B.J. Naughton (2007) The Chinese Economy: Transitions and Growth, Cambridge-London.

V. Nee, S. Opper (2012) Capitalism from Below: Markets and Institutional Change in China, Harvard.

H.U. Obrist (2011) Ai Weiwei Speaks, London; trad. it. Ai Weiwei parla, Milano 2012.

M. Pei (2011) China’s Golden Decade, «Indian Express», 7 September.

D. Shambaugh (2008) China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation, Berkeley.

S.L. Shirk (2007) China Fragile Superpower, Oxford.

H. Yu (2012) La Cina in dieci parole, Milano.

Le sfide interne

di Nello Del Gatto

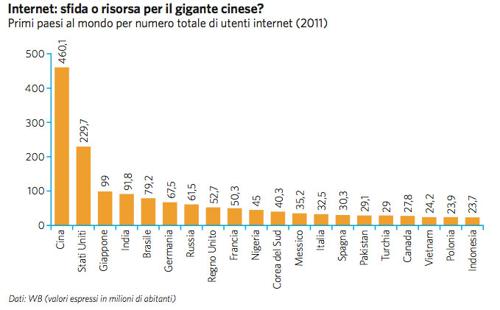

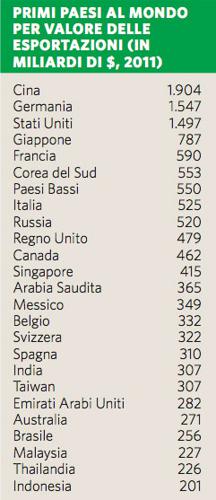

Xi Jinping sa che i dieci anni che ha dinanzi a sé come segretario del Partito comunista cinese e presidente (da marzo 2013) della Cina non saranno come il decennio che lo ha preceduto. Allora, nel 2002, la Cina, diventata a pieno titolo una potenza mondiale soprattutto di carattere economico, si attestava come la fabbrica del mondo, un paese al quale guardare in termini di investimenti, di possibilità, al quale prestare la indispensabile attenzione. Erano i tempi dei frutti dell’opera economica e di apertura di Deng Xiaoping, amplificati da una serie di congiunture e dal lavoro di Jiang Zemin. Il burocrate (un ‘tecnico’, diremmo oggi) Hu Jintao, che diventava presidente e segretario del Partito comunista cinese, si è limitato a mantenere l’armonia nel paese, continuando l’opera di attrazione degli investimenti e di crescita intrapresa dai suoi predecessori. Ma ha dovuto fare i conti con due problemi: la crisi economica e internet. Nel 2008 la Cina ha subito come tutti la grande crisi economico-finanziaria e l’ha risolta immettendo denaro, favorendo le infrastrutture, ma generando anche un grosso debito (la cui vera entità rimane un mistero) dei governi locali nei confronti delle banche statali. La crisi scoppiata negli ultimi anni ha avuto effetti devastanti soprattutto in termini di crescita: nel corso del 2012, la crescita del prodotto interno lordo è scesa ai minimi degli ultimi tre anni. Le principali cause del rallentamento sono principalmente il raffreddamento della domanda mondiale, che ha penalizzato le esportazioni del made in China, e lo sgonfiamento della bolla immobiliare, che ha ridotto l’attività del settore trainante dell’economia cinese. Ma, nonostante questo, grazie ad una serie di politiche monetarie e fiscali espansive messe in campo dal governo la Cina è riuscita a registrare, lievemente sopra a quanto programmato, per il 2012 il tasso di crescita al 7,8%, il peggiore da 13 anni e per la prima volta sotto l’8% da otto anni. Internet invece è scoppiato in mano ai burocrati cinesi, che probabilmente l’avevano sottovalutato. Come la maggior parte al mondo, anche gli occupanti dello Zhongnanhai (l’oscuro compound di fianco alla Città proibita, sede dell’establishment cinese) non potevano immaginare una diffusione così rapida delle tecnologie della rete, l’uso delle stesse attraverso non più solo computer da casa ma tablet o telefonini, amplificando così le possibilità informative o di denuncia. I cinesi hanno provato ad arginare il tutto con la ‘Great Firewall of China’, la grande muraglia di fuoco che blocca le connessioni e che, attraverso il Grande fratello, controlla le trasmissioni internet. Ma è difficile riuscire a mettere in gabbia un animale che cambia continuamente aspetto e così internet sta diventando sempre più il veicolo delle denunce in Cina, le stesse che minano quell’armonia che Hu Jintao ha sempre voluto mantenere, spesso utilizzando la forza. Xi Jinping si trova dinanzi un paese diverso. Dovrà fare i conti con una forte crisi economica mondiale, che ha investito in pieno anche Pechino. Sa che i dieci anni che lo aspettano dal punto di vista economico non possono essere come quelli appena trascorsi. La sua Cina necessita di riforme per procedere sulla via dell’armonia (reale e non forzata, come spesso si è assistito), le stesse appena accennate in questi anni. In un paese nel quale il numero delle manifestazioni per il malcontento è in aumento, nel quale nonostante i controlli l’informazione riesce a circolare più facilmente, il nuovo segretario/presidente dovrà agire sull’economia per favorire i consumi interni, migliorare il welfare (quasi inesistente), demolire alcuni monopoli e favorire il privato, passare da un sistema ancora troppo legato all’export verso uno che favorisca molto la domanda interna, lavorare sul renminbi. Dovrà combattere fortemente la corruzione imperante nel Partito, sostenere le classe deboli e tentare di ridurre il gap fra ricchi e poveri. Ma dovrà lavorare anche su piani non economici molto caldi: le questioni sociali, la partecipazione democratica sempre più richiesta, le libertà. E su dossier scottanti come Tibet (non dimentichiamo che al 23 febbraio 2013, nella quasi indifferenza totale, sono 95 i tibetani che si sono auto-immolati dal febbraio 2009, dei quali 83 nel 2012, 8 nel 2013), Uiguri e Taiwan, oltre che sui rapporti con Usa, Giappone ed altri paesi. Dovrà rigenerare la classe politica. Lui ci sta provando, per ora, chiedendo rigore, mettendo fine alle spese pazze, e lottando contro la corruzione. Xi è considerato un giovane – ha 59 anni. Il premier designato, Li Keqiang (assurto, a differenza del suo predecessore, al secondo posto nella speciale classifica di valori all’interno del gruppo che controlla il paese), ha 57 anni. Gli unici due sotto i 60 anni tra i sette componenti del Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito comunista cinese che governa la Cina, a puntare sui due mandati quinquennali. Gli altri cinque membri saranno rimpiazzati da una nuova generazione di leader che si sta facendo largo nelle amministrazioni locali. Ma la sfida è difficile e si deve tener conto del malcontento. Si dovrà sicuramente mettere mano a riforme in grado di rispondere alle istanze crescenti all’interno della società cinese che, da più parti, chiede di potersi esprimere più liberamente, di partecipare alle scelte collettive, di essere più rappresentata da una classe politica sempre più lontana dai problemi della gente comune.

Xi Jinping, un profilo

di Emanuele Schibotto

Nell’ultima decade la Repubblica Popolare Cinese (Rpc), sotto la guida di Hu Jintao (presidente) e Wen Jiabao (primo ministro), ha vissuto un incessante, spettacolare processo di modernizzazione, in grado di proiettarla tra le grandi potenze del 21° secolo. Tuttavia, questo sviluppo economico accelerato ha comportato l’emersione di criticità tipiche, quali l’accresciuta disuguaglianza economica, elevati tassi di urbanizzazione, diffuso inquinamento ambientale.

La quinta generazione di leader, eletta dal Partito comunista cinese (Pcc) a conclusione del 18° congresso nel novembre 2012, amministrerà una Cina senz’altro più ricca e più potente a livello globale, ma dovrà altresì confrontarsi con una gestione interna di ordine politico, economico e sociale sempre più problematica. Timoniere del nuovo vertice di governo sarà Xi Jinping, destinato verosimilmente a guidare il paese per il prossimo decennio.

A seguito del Congresso, Xi Jinping ha assunto contemporaneamente la Segretaria del Pcc e la direzione della Commissione militare centrale (una novità rispetto al passato), nonché la presidenza della Scuola centrale del Partito. Nel marzo 2013 prenderà formalmente il posto di Hu Jintao alla guida del paese; al suo fianco siederà Li Keqiang, il quale andrà a sostituire Wen Jiabao come capo del governo.

Primo politico di vertice ad esser nato con il Partito comunista già al governo, Xi Jinping si è costruito negli anni (con merito e abilità politica) una reputazione come promotore delle riforme economiche e sostenitore della lotta senza quartiere al fenomeno corruttivo.

Nato nel 1953 nella provincia dello Shaanxi, una delle culle della civiltà cinese, il futuro leader cinese ha vissuto un’infanzia dorata in virtù dei privilegi concessi ai ‘principi rossi’, i figli dei gerarchi del Partito.

Jinping è infatti figlio di Xi Zhongxun, una delle figure di riferimento della prima generazione di leader comunisti: combattente al fianco di Mao durante la rivoluzione, personaggio scomodo dalle alterne fortune politiche, cui viene attribuita l’istituzione delle Zone economiche speciali negli anni Ottanta.

Fino ai sedici anni di età Xi vive a Pechino, all’interno del plesso residenziale destinato all’élite del Partito. Tuttavia, nel 1969 si trasferisce nello Shaanxi, subendo il trasferimento del padre, bollato come nemico della rivoluzione e spedito al confino rurale. È in questo periodo – lungo sette anni – che Xi inizia a impostare le basi della propria carriera politica, muovendosi all’interno della sezione locale del Partito, della quale diventa segretario nel 1974.

Nel 1975 inizia gli studi presso la Tsinghua University di Pechino, dalla quale uscirà nel 1979 con una laurea in ingegneria chimica. Successivamente, per tre anni lavora al ministero della Difesa (probabilmente in qualità di assistente di Geng Biao, all’epoca vicepremier e ministro della Difesa). Si tratta di un incarico prestigioso, forse ottenuto grazie alle conoscenze del padre, all’epoca riabilitato dopo la morte di Mao e la contestuale salita al poter di Deng Xiaoping.

Nel 1982 Xi lascia Pechino ed inizia un’esperienza di governo nella provincia di Hebei, diventando segretario del Partito. Una decisione, questa, che può essere interpretata come un tentativo di screditare l’immagine di ‘principe rosso’ e coltivare una carriera politica irreprensibile, basata anzitutto sul merito e il duro lavoro.

Nel 1985 viene nominato membro del Comitato permanente nonché vicesindaco di Xiamen, nella provincia del Fujian, di cui diventerà governatore nel 2000. Della sua esperienza in qualità di governatore è rilevante soprattutto la sua gestione dei rapporti con la vicina Taiwan: nei confronti di Taipei Xi Jinping ha applicato in maniera ferma la ‘one China policy’, operando però all’interno di una cornice cooperativa attraverso il rafforzamento dei rapporti economici (le buone relazioni attuali possono essere ricondotte all’eredità dell’amministrazione Xi).

La promozione, nel biennio 2002-03, a governatore pro tempore e segretario del Partito dello Zhejiang, popolosa e prospera provincia costiera, è da leggere come un ulteriore attestato di stima da parte dei vertici del Pcc.

Il 2007 è l’anno che catapulta Xi nell’olimpo dei notabili del Partito allorché assume la direzione della segreteria a Shanghai: lì viene chiamato per risanare l’immagine del gruppo dirigente, colpito da un pesante scandalo di corruzione. Ricopre tuttavia questa carica per breve tempo, poiché già nell’ottobre dello stesso anno viene eletto tra i nove membri del Comitato permanente dell’ufficio politico del Pcc (Politburo), l’organo politico più importante del Partito. L’elevazione a componente del Politburo è il preludio alla promozione a vicepresidente, che avviene l’anno seguente.

Dal primo discorso pronunziato in qualità di segretario generale emergono le prerogative che guideranno l’azione politica di Xi Jinping: diminuire la disuguaglianza economico-sociale; aumentare la sicurezza sociale; intensificare la lotta alla corruzione, soprattutto interna al Partito; continuare nel rafforzamento internazionale dell’immagine nazionale – dal potenziamento della sfera di influenza nel quadrante asiatico al mantenimento di un rapporto paritario con gli Stati Uniti.

Corea del Nord, il vicino di casa impossibile

Il rapporto tra la Cina e la Repubblica Democratica Popolare di Corea, ovvero la Corea del Nord, è più complicato e contraddittorio di quanto suggeriscano le letture semplificatrici della cronaca e persino delle cancellerie occidentali. Persino la vernice ideologica dei due paesi formalmente comunisti è diversa: il socialismo con caratteristiche cinesi di Pechino, con il suo capitalismo di stato, è una cosa; il socialismo autarchico e ultranazionalista di Pyongyang, con le sue venature xenofobe e l’impianto militarista, è altro. E la Cina non ama l’inevitabile ruolo che internazionalmente le viene attribuito, la parte di tutrice dell’intrattabile paese, potenza nucleare di fatto, incline alle provocazioni belliche (annus horribilis il 2010, con l’affondamento in marzo di una nave da guerra sudcoreana e il bombardamento in novembre di un’isoletta controllata da Seul). La morte di Kim Jong Il, il 17 dicembre 2011, ha complicato la partita. Il potere in Corea del Nord è passato al figlio Kim Jong Un, acerbo, presentato al popolo (e al mondo) soltanto nell’ottobre 2010. La formazione del nuovo leader, non ancora trentenne, non era stata ancora compiuta, e questo ha comportato sia l’affannato allestimento di un culto della personalità adeguato al terzo Kim della ‘dinastia rossa’ di Pyongyang fondata da Kim Il Sung, sia il rafforzamento di figure in grado di fargli da ‘garanti’ (la zia e lo zio). Pur al netto dell’inevitabile opacità che avvolge il regime nordcoreano, sembrava ragionevole l’interpretazione secondo la quale con l’ultimo dei Kim la Cina abbia una possibilità di manovra e una capacità di influenza maggiori, ma il test missilistico del 12 dicembre 2012 ha riaperto la questione. Pechino ha reagito irritata mentre Kim Jong Un si è rafforzato di fronte alla potentissima casta militare. L’interesse strategico di Pechino è che la Corea del Nord non sia un problema, né con le sue provocazioni rivolte soprattutto a Corea del Sud e Giappone, né rischiando il collasso. Non fu un caso che nel 2009 il premier Wen Jiabao visitasse un cimitero di caduti cinesi durante la guerra del 1950-53: un gesto per rimarcare il debito che Pyongyang non deve dimenticare, un pegno di obbedienza (mentre invece la retorica nordcoreana tende a omettere o minimizzare la partecipazione delle truppe di Mao Zedong al conflitto, presentato come una trionfale vittoria). Misure che appaiono come embrioni di aperture nel campo dell’economia suggeriscono che la linea cinese di sostenere una stabilizzazione della Corea del Nord stia nonostante tutto avendo una certa presa su Kim Jong Un e la sua élite. E l’accesso alle materie prime del paese, oltre che al porto settentrionale di Rason, pare confermare come Pechino si predisponga a capitalizzare su un relativo sviluppo del ‘regno eremita’.

Il caso Bo Xilai: panni sporchi lavati in pubblico

Il caso Bo Xilai ha lasciato un marchio profondissimo sul 2012 della Cina. Si tratta della vicenda forse complessivamente più rilevante dell’anno, per la vastità delle sue implicazioni: in una certa misura, ha sopravanzato lo stesso 18° congresso del Partito, che ha sancito l’annunciata ascesa di Xi Jinping al vertice della gerarchia comunista. Il caso Bo ha mostrato con nettezza le faglie che attraversano il sistema cinese ma anche la sua capacità di metabolizzare con efficacia gli elementi di disturbo, ha squadernato di fronte alla comunità internazionale incertezze che dovevano restare coperte ma ha anche rivelato il modo in cui si regolano i conti politici. La vicenda parte dal ritrovamento nel novembre 2011 a Chongqing del cadavere di un uomo d’affari britannico, Neil Heywood. La sua morte rimane sottotraccia fino a febbraio 2012, quando a Chengdu – in uno sviluppo apparentemente slegato – si rifugia per una trentina d’ore nel consolato americano Wang Lijun, già capo della polizia e braccio destro di Bo Xilai, potente segretario del Partito della municipalità di Chongqing. Bo si era segnalato per una carismatica capacità di costruzione del consenso, per il ricorso a una propaganda ‘neomaoista’, per politiche sociali populiste, per brutali campagne anticrimine e per la capacità di attrarre investimenti. Un mix che a Pechino, in particolare nel leader Hu Jintao e nel premier Wen Jiabao, raccoglieva ostilità. La situazione ha poi preso un corso sempre più precipitoso, mettendo a rischio il sereno svolgimento del congresso del Partito, previsto per l’autunno. In una serie di sviluppi da spy story e senza il conforto di prove incontrovertibili, è emersa la ricostruzione secondo la quale Heywood sarebbe stato ucciso dalla moglie di Bo, l’ex avvocatessa Gu Kailai. Il britannico, una volta in rapporti di familiarità con il clan Bo-Gu, avrebbe minacciato il figlio di Gu. Nel precipitare degli eventi, Bo è stato prima rimosso da segretario del Partito, poi messo sotto indagine, frantumando le sue ambizioni politiche. ‘Principino rosso’, già membro del Politburo, l’ambizioso Bo puntava a entrare nel comitato permanente, il gruppo ristretto (nove membri dal 2002, sette con il congresso del novembre 2012) che governa la Cina. In agosto Gu Kailai, rea confessa, è stata processata e condannata per omicidio in un procedimento evidentemente addomesticato, idem Wang Lijun in settembre, condannato per una serie di reati. Sentenze moderate, mentre Bo veniva espulso dal Partito e la fazione ‘neomaoista’ di cui era l’esponente di punta veniva neutralizzata. Una normalizzazione quasi completamente compiuta con l’annuncio che Bo sarebbe stato processato e con la convocazione del congresso in novembre. Per la quasi totalità degli osservatori, la vicenda Bo e le sue ramificazioni hanno rappresentato il caso che più profondamente ha scosso la leadership cinese dalla repressione di Piazza Tienanmen.

L’apertura ai media e il riflesso della censura

La Cina maneggia l’informazione con un misto di disinvoltura e disagio, una combinazione che può apparire un suo tratto distintivo. Nel 2012 tre episodi, in particolare, hanno mostrato i paradossi di un paese ansioso di interagire con il mondo (in particolare con le democrazie occidentali) in una condizione di parità, ma incapace di condividerne fino in fondo le logiche quando le percepisce come minacciose. È vero che la stampa nella Repubblica Popolare sa ritagliarsi oggi spazi di critica impensabili anche solo pochi anni fa e che internet, soprattutto grazie ai microblog tipo Twitter (weibo), costituisce di fatto una sorta di surrogato della piazza e di istituzioni pluraliste. Eppure lo scorso anno Pechino ha reagito con inusuale durezza all’esercizio della libertà di informazione da parte di corrispondenti stranieri, la cui associazione (il Foreign Correspondents’ Club of China, Fccc) viene ancora oggi considerata ‘illegale’. L’antefatto sono i ricorrenti episodi di intimidazione segnalati, o la chiusura alla stampa del Tibet e delle aree etnicamente tibetane contigue (di fatto un quinto del paese), ma il primo esempio, in ordine cronologico, è costituito dall’espulsione dell’unica corrispondente del canale in lingua inglese della tv «Al Jazeera». A Melissa Chan, americana di origine cinese, tecnicamente non è stato rinnovato il visto, ma questo è avvenuto dopo una serie di minacce e di permessi di durata molto più breve del visto standard di un anno. Non sono mai state spiegate ufficialmente le ragioni della cacciata della Chan, benché fosse noto che le autorità non avessero gradito un documentario sul lavoro coatto in Cina, peraltro non realizzato da lei. Non avveniva dal 1998 che corrispondenti stranieri fossero allontanati dalla Repubblica Popolare (allora era accaduto a un tedesco e a un giapponese).In giugno, invece, è stato oscurato il sito dell’agenzia americana «Bloomberg» in seguito alla pubblicazione di un servizio sulle fortune accumulate dai familiari del leader in pectore Xi Jinping, 375 milioni di dollari, quasi si trattasse di lesa maestà. In ottobre, infine, è accaduto al «New York Times»: sito bloccato dopo un lungo articolo sugli affari da 2,7 milioni di dollari della moglie e dell’entourage di Wen Jiabao, anche se in più passaggi il giornale sottolineava il non coinvolgimento personale del premier uscente (un secondo articolo in novembre ha poi approfondito l’argomento). Tuttavia, e qui sta uno dei paradossi della vicenda, il quotidiano ufficiale «China Daily» continuava a pubblicare un inserto domenicale cartaceo in collaborazione proprio con il «New York Times». A fine dicembre a un corrispondente del giornale americano, già della «Reuters», non è stato rinnovato il visto.

Spinte demografiche e modelli urbanistici

di Alessio D’Auria

È noto che dal 2010 la popolazione urbana della Terra ha superato quella rurale. Il dato probabilmente più indicativo di questa esplosione dell’urbanizzazione è che questo fenomeno interessa, quasi nella sua totalità, le città dei paesi in via di sviluppo, ed in particolare le aree del sud-est asiatico.

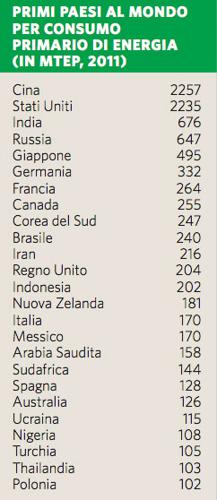

La Cina, urbanizzandosi a una velocità che non ha precedenti nella storia umana, come sottolinea l’urbanista Mike Davis, ha raggiunto più abitanti-cittadini negli anni Ottanta di quanto abbia fatto l’intera Europa – Russia compresa – nel 19° secolo ed è oggi il paese al mondo che conta il maggior numero di cittadini. Il tasso di urbanizzazione, inferiore al 20% negli anni Sessanta, è bruscamente aumentato a partire dal 1979 (anno in cui viene inaugurato da Deng Xiaoping il ‘nuovo corso’) e la popolazione cinese è divenuta in maggioranza urbana alla fine degli anni Ottanta. Nel 2050 il 75% degli abitanti cinesi vivrà in città ed è prevista l’edificazione di mezzo miliardo di metri quadrati di superficie residenziale, nonché la costruzione di porti, aeroporti, tunnel (già oggi la Cina consuma oltre un quarto dell’acciaio prodotto nel mondo e circa la metà del cemento).

Il caso cinese è significativo anche perché è l’unico paese, tra quelli considerati in via di sviluppo, nei cui indicatori di sviluppo urbano c’è una correlazione diretta tra prodotto interno lordo e crescita della popolazione urbana. Tuttavia la crescita repentina dell’urbanizzazione ne rivela anche la sua intrinseca insostenibilità: secondo i dati della Banca mondiale già dal 2007 la Cina ha superato gli Stati Uniti e risulta il primo paese per emissioni di gas serra nell’atmosfera – 16 tra le 20 città più inquinate del mondo sono cinesi.

In Cina il fenomeno urbano assume caratteri precipui: innanzitutto perché la Cina è un paese che dovrebbe essere analizzato e considerato piuttosto alla stregua di un continente, dal punto di vista dell’estensione e della popolazione, arrivando a comprendere all’interno del suo territorio condizioni e modelli di urbanizzazione differenti, raggruppabili in due macro-tipologie principali. Un primo modello urbanistico è quello della Cina orientale, rappresentato dall’insieme delle città costiere, economicamente sviluppate e molto densamente abitate; un secondo modello è quello relativo alla Cina occidentale, rappresentato dalle conurbazioni a bassa densità delle aree interne, caratterizzate da significativi fenomeni di sprawl. Nelle regioni costiere, i processi di urbanizzazione procedono rapidamente, con progressive accelerazioni, dando luogo a fenomeni di urbanizzazione a scala regionale; al contrario, nelle regioni centrali e occidentali della Cina, dove lo sviluppo è molto lento se comparato con le regioni costiere, è più opportuno in realtà parlare di fenomeni di ‘pseudo-urbanizzazione’. Nel primo caso la crescita repentina stimola una rete regionale attiva e vivace, attraverso insediamenti continui che si sviluppano senza soluzione di continuità praticamente lungo l’intera fascia costiera. Questi fenomeni di sviluppo regionale sono in parte comparabili a quelli che si verificano nella Baia di San Francisco, sulla costa occidentale statunitense, oppure alla conurbazione della costa orientale formata dai centri di Boston, New York e Washington D.C. Il modello urbano della Cina occidentale si appalesa invece, come sottolineato, come un fenomeno di ‘pseudo-urbanizzazione’, o meglio di ‘sotto-urbanizzazione’, essendo alimentato dalla massiccia e pressoché continua affluenza di un enorme numero di immigranti provenienti dalle campagne, le cui necessità di sopravvivenza gravano sulle infrastrutture delle città, sovraccaricandole, e addirittura mettendo a repentaglio i processi di approvvigionamento di cibo e acqua, non consentendo in generale la garanzia dei servizi minimi di sussistenza: infatti, il risultato di questi processi, di solito, è la nascita di slums. I numeri di questa ‘ondata contadina’ sono cospicui: negli ultimi 20 anni 300 milioni di abitanti si sono spostati dalla campagna in città, e si attende che altri 500 milioni si spostino entro la metà del 21° secolo. In seguito a questo colossale afflusso, già nel 2005 ben 166 città cinesi – contro appena 9 città degli Stati Uniti – avevano una popolazione superiore al milione di abitanti. Soprattutto questo fenomeno dimostra che, al di là della sua indubbia peculiarità, lo sviluppo urbano cinese presenta una certa analogia con quello del grande inurbamento ottocentesco avvenuto in Europa.

Il processo di ‘occidentalizzazione’ dei modelli urbanistici cinesi è relativamente recente: dalla riforma di Deng Xiaoping, e dalla fine degli anni Settanta, una serie di innovazioni innescano una particolare rivoluzione urbana. Il sostegno al mercato immobiliare, il riconoscimento delle proprietà edilizie, così come l’ingresso delle Real Estate Companies, attori di grandi trasformazioni urbane, hanno favorito l’affermarsi di modelli occidentali. In particolare, a partire dagli anni Novanta la crescita diviene esponenziale e i modelli urbanistici finiscono inevitabilmente per sovrapporsi, al punto che le rappresentazioni geografiche tradizionali non sembrano più in grado di dare conto adeguatamente della complessità dei processi territoriali in atto. Ci troviamo di fronte a gated communities, grattacieli, ‘villaggi’ costruiti in mimesi con le tipologie storiche, ma anche villaggi rurali autentici inglobati dalla crescita urbana, e infine le più avanzate sperimentazioni ecosostenibili, come l’insediamento (presentato all’Expo del 2010) che sorgerà di fronte a Shanghai nel 2020, sull’isola di Chongming e ospiterà circa 20.000 abitanti.

La Cina rappresenta, dunque, l’emblema della discrasia tra sostenibilità e insostenibile pesantezza dell’urbano, nodo che riguarda l’intero pianeta. Inoltre, la dicotomia dei modelli di sviluppo urbano (costiero e regionale interno) dimostra che, alla consueta contrapposizione tra città e campagna, tende a sostituirsi sempre più il confronto tra megalopoli e città di medie dimensioni. Se le megalopoli edificate dal nulla rappresentano il risultato senza dubbio più eclatante della pianificazione cinese, è altrettanto vero che proprio in Cina, più che altrove, le città medie e le regioni metropolitane a bassa densità sono i luoghi in cui avverranno le trasformazioni territoriali, sociali ed economiche più rilevanti e che finiranno per ospitare la maggior parte dei nuovi cittadini del pianeta, rischiando di diventare il paesaggio tipico del 21° secolo.