La cittadinanza attiva: nascita e sviluppo di un'anomalia

La cittadinanza attiva: nascita e sviluppo di un'anomalia

L’emergere e lo svilupparsi in Italia, a partire dagli anni Settanta del 20° sec., di nuove forme di attivismo organizzato dei cittadini forma l’oggetto di questo saggio. Per cittadinanza attiva, o attivismo civico, si può intendere sinteticamente l’insieme di forme di auto-organizzazione che comportano l’esercizio di poteri e responsabilità nell’ambito delle politiche pubbliche, al fine di rendere effettivi diritti, tutelare beni comuni e sostenere soggetti in condizioni di debolezza. Le associazioni di consumatori, i movimenti sociali, i gruppi ambientalisti, i movimenti di base, i comitati locali, i gruppi di autoaiuto, le cooperative e le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato, quelle di cooperazione internazionale, le iniziative civiche su Internet, i gruppi per gli orti urbani e il verde pubblico, i movimenti di utenti dei servizi pubblici, i centri di consulenza e supporto dei cittadini, i movimenti per i diritti delle donne o dei migranti, le mense per indigenti sono solo alcune delle forme che l’attivismo civico assume, mentre il carattere comune a queste organizzazioni di cittadinanza attiva è il loro essere attori della sfera pubblica.

Tra le attività di queste organizzazioni, quelle che possono essere portate a esempio sono: la gestione dei conflitti nel vicinato o nei servizi; l’addestramento ai cittadini residenti in aree a rischio per fronteggiare calamità e catastrofi; l’avvio al lavoro di persone con disabilità; il monitoraggio della qualità dei servizi; l’accesso ai farmaci indispensabili per i malati cronici; la verifica della sicurezza degli edifici pubblici; le azioni legali contro le clausole vessatorie dei contratti; i centri per l’accoglienza e il supporto degli immigrati; i servizi di strada per il recupero di emarginati; gli affidamenti e le adozioni di minori abbandonati; la lotta alla cementificazione e all’abusivismo edilizio; i doposcuola per i ragazzi a rischio di abbandono scolastico; le nuove forme di educazione civica nelle scuole; il commercio equo e solidale; l’assistenza legale, psicologica e materiale alle vittime dei reati; il trasferimento di risorse ai Paesi in via di sviluppo. Trattare della crescita di questo fenomeno nella recente storia italiana richiede alcune chiarificazioni preliminari che non sono soltanto di metodo e che ci portano direttamente al centro del tema.

Le coordinate

Discontinuità

In Italia è abbastanza diffusa l’idea che l’attivismo civico sia in continuità con le forme di solidarismo organizzato che hanno avuto luogo nel nostro Paese a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e che si sono soprattutto concretizzate, da una parte, nelle iniziative di carità e mutualismo promosse dalla Chiesa e dal movimento cattolico, e, dall’altra, dal movimento operaio (Il terzo settore nell’Italia unita, 2011). Mutue, cooperative, istituzioni caritative, confraternite e forme associative volte a sostenere soggetti deboli nelle loro necessità primarie sono gli esempi che a questo proposito, non senza fondamento, vengono portati. L’interpretazione dominante circa l’attivismo civico italiano, insomma, riconduce, senza soluzione di continuità, tale fenomeno grosso modo alla creazione dello Stato unitario. Essa, inoltre, allude a una specificità italiana che si fonda proprio su queste radici.

Senza voler negare il valore di questi riferimenti (ma senza dimenticare che solo il 6% delle organizzazioni civiche italiane nate prima del 1970 sono ancora attive), affermare una tale linea di continuità non tiene in considerazione due elementi che invece sono della più alta rilevanza euristica nella trattazione di questo fenomeno, nel senso che fanno la differenza e stabiliscono una demarcazione, un ‘prima’ e un ‘dopo’.

Il primo elemento è costituito dal fatto che, tra la fondazione dello Stato unitario e la contemporaneità, hanno luogo l’istituzione e lo sviluppo in tutta Europa dei sistemi di welfare, vale a dire dell’insieme di misure volte a sostenere i cittadini nei loro bisogni fondamentali, così come ad assisterli di fronte a evenienze della vita, quali malattie, infortuni sul lavoro, condizioni di non autosufficienza. Ciò significa che, da un lato, l’educazione, la salute, l’assistenza, la previdenza ecc. sono diventate una responsabilità pubblica – dello Stato – e non più solo l’espressione di altruismo, generosità e solidarietà di soggetti sociali; dall’altro e soprattutto, che queste materie hanno acquisito lo status di diritti, più precisamente di diritti sociali, ossia di standard di qualità della vita riconosciuti a tutti gli individui quale contenuto fondante della cittadinanza nell’Europa contemporanea. Che tutto ciò, in Italia e altrove, sia messo in discussione tanto da vincoli materiali quanto da presupposti di tipo ideologico, non elimina questo dato di fatto, né autorizza a sottovalutarlo quale cruciale fattore di discontinuità.

Il secondo elemento da richiamare è che l’ultimo quarto del 20° sec. ha visto il passaggio a una nuova fase della modernità, o modernità riflessiva. Si tratta – per utilizzare la tematizzazione del più autorevole studioso della materia (Beck 1986) – di quella trasformazione dell’ambiente operativo degli Stati nazionali e delle società su di essi disegnate dovuta all’aumento dei rischi generati dal progresso, che nello stesso tempo accresce i compiti dello Stato e ne mette in discussione i fondamenti; un processo di individualizzazione degli stili di vita, che comporta maggiori rivendicazioni di coinvolgimento e nuove forme di partecipazione dei cittadini al di fuori del sistema politico formale e dalla globalizzazione (dei mercati, delle tecnologie, dei rischi della sicurezza, dei problemi ecologici e delle appartenenze culturali), che mina i fondamenti dello Stato nazionale moderno, a partire dalla stessa delimitabilità del territorio. Per quanto questo secondo elemento possa sembrare meno prossimo al fenomeno dell’attivismo civico, esso è nondimeno il contesto nel quale quest’ultimo è emerso e prende significato, perché questi mutamenti hanno al loro centro la definizione della cittadinanza, le sue modificazioni e i suoi incrementi. Oggetto di questo saggio, dunque, è l’emergere e il manifestarsi nella vita pubblica italiana di un tipo di soggetto nuovo, non riconducibile, senza soluzione di continuità e al di là dei suoi indiscutibili debiti verso ciò che è venuto prima, alle tradizionali forme di socialità o solidarietà organizzata, nei confronti delle quali gli elementi di differenziazione sono maggiori e più importanti di quelli di continuità. Sarà quindi il ‘dopo’ che in queste pagine verrà preso in considerazione.

Anomalie

Il fenomeno in questione, tuttavia, non presenta solo discontinuità rispetto al passato, ma anche alcune anomalie rispetto alle consuetudini e alle teorie politico-sociali tradizionali. Di queste anomalie ne analizzeremo in particolare tre. Un primo aspetto riguarda il fatto che, negli ordinamenti costituzionali dell’Europa contemporanea, le forme di associazione dei cittadini rilevanti nell’arena pubblica sono quella dei partiti, che concorre alla definizione degli indirizzi generali della politica nazionale, e quella delle associazioni di produttori, professionisti e lavoratori, quali i sindacati, le associazioni imprenditoriali, le associazioni e gli ordini professionali, che sono volte alla tutela di specifici interessi economici di categorie ben definite di soggetti. Le altre forme associative sono catalogate sotto il principio generale della libertà di associazione: un principio che, al di là delle sue origini come materia costituzionale, presuppone una sorta di ‘divisione del lavoro’ tra azione pubblica e azione privata. La libertà di associazione garantisce ai cittadini la possibilità di associarsi nei limiti della legalità, presupponendo che essi lo facciano per coltivare comuni interessi di carattere privato. Le organizzazioni civiche, invece, sono entità che si occupano di questioni pubbliche, e lo fanno non per difendere specifici interessi economici, ma per mettere mano a materie che hanno a che fare con l’interesse generale. Esse, inoltre, a differenza dei partiti e dell’associazionismo politico tradizionale, non operano nell’ambiente della politica (politics), ma piuttosto in quello delle politiche (policy), lì dove vengono formulati, implementati e valutati programmi volti ad affrontare concrete questioni che traducono in pratica quotidiana i ‘discorsi’ sulla democrazia. Siamo quindi di fronte a un nuovo genere di organizzazioni.

Una seconda anomalia si può riscontrare nell’autonomia delle loro origini e della loro mission. Mentre la letteratura sui movimenti sociali e quella sui gruppi di interesse (Della Porta 2002; Mattina 2010) – nelle quali usualmente questo tipo di organizzazioni viene fatto rientrare – presuppongono una dipendenza delle iniziative civiche dal sistema politico e dallo Stato, il fenomeno che stiamo mettendo a fuoco è invece strutturalmente autonomo. Ciò significa che esso non ha luogo in dipendenza o in connessione, anche nella forma della contrapposizione, con il potere politico e amministrativo, ma in relazione a problemi, situazioni, necessità della realtà. Il fatto che una delle linee di sviluppo di questo fenomeno a partire dai primi anni Duemila sia quella di una crescente relazione con le amministrazioni pubbliche, specialmente nel welfare, anche con derive patologiche, non elimina questo carattere di autonomia che riguarda le ragioni dell’emersione di tali esperienze. La cittadinanza attiva, cioè, si forma non per opposizione al potere politico, ma per fronteggiare problemi pubblici misconosciuti o gestiti in modo burocratico, ovvero abbandonati ai meccanismi del mercato, lì dove invece sono in gioco diritti, beni comuni e il destino di soggetti in difficoltà.

Una terza anomalia da segnalare è che questo fenomeno organizzativo è portatore di un nuovo paradigma nella scena pubblica italiana. Lo possiamo definire paradigma dei risultati (Cotturri 2013), in contrapposizione ai due tradizionali paradigmi delle forme e delle finalità, con i quali è usuale identificare le esperienze di associazionismo nate nella società civile. Detto in altri termini, queste organizzazioni sono orientate al fare più che al dire, più all’azione che al discorso nella sfera pubblica, là dove invece le iniziative dei cittadini sono usualmente ricondotte a ruoli di tipo espressivo. Ciò è visibile in particolare nello scarto tra queste esperienze e i programmi di democrazia partecipativa promossi dalle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, incluso quello regionale, da almeno un decennio, in cui la partecipazione riguarda essenzialmente la discussione sulla produzione di atti amministrativi, mentre nell’esperienza della cittadinanza attiva l’obiettivo è quello di produrre effetti nella realtà, ossia l’outcome (Moro 2013).

Confusioni

Un ultimo elemento da richiamare è quello delle informazioni disponibili su questo fenomeno. Non si tratta di un problema tecnico, ma di un ulteriore indicatore del carattere anomalo della cittadinanza attiva. La questione si può riassumere in questi termini. Nel corso degli anni Novanta, per impulso della ricerca seminale promossa dalla Johns Hopkins University (il Comparative nonprofit sector project; cfr. Salamon, Anheier 1996 e, per l’Italia, Senza scopo di lucro, 1996), quella del non-profit (o terzo settore) è diventata la definizione canonica con cui sono state aggregate tutte le realtà che avevano come caratteristica il fatto di non essere né statali né private (nel senso che non distribuivano utili ai propri azionisti). Sulla base di questa concettualizzazione è stata successivamente proposta una classificazione generale delle istituzioni cosiddette non-profit che è stata fatta propria dalle Nazioni Unite nel loro System of national accounts (SNA) ed è quindi divenuta lo standard a cui si sono poi conformati tutti gli istituti nazionali di statistica, compreso anche l’Istituto nazionale di ricerca (ISTAT). Come conseguenza di tutto ciò, i dati e le informazioni disponibili sulle organizzazioni di cittadinanza attiva sono quasi inattingibili dalle fonti statistiche ufficiali (Moro, Vannini 2008).

Inoltre, un’analisi più attenta fa emergere alcuni seri deficit di tale concetto di non-profit: la residualità di una definizione negativa (il ‘non-qualcosa’); la priorità data al valore economico della produzione e dell’erogazione di beni e servizi a detrimento di attività non economiche e degli stessi beneficiari, o consumatori, di tali beni e servizi; l’implicito valore assoluto assegnato alle pratiche di socialità (o capitale sociale) a prescindere dagli obiettivi che tali attività perseguono; la creazione di un patchwork di organizzazioni, che comprende ristoranti e mense per i poveri, associazioni di volontariato sanitario e cliniche religiose, palestre e iniziative sportive per i disabili, ecc. (Moro 2014). Considerate tali premesse, risulta evidente quanto sia difficile disegnare un quadro attendibile della consistenza, delle attività e dell’impatto delle organizzazioni di cittadinanza attiva.

Un’importante inversione di questa tendenza è stata tuttavia impressa dall’Istituto di statistica che, in occasione del Censimento delle istituzioni non-profit riferito al 2011, ha accolto una proposta formulata dalla Fondazione per la cittadinanza attiva (FONDACA). La proposta mirava proprio a creare la possibilità di distinguere, nel magma delle istituzioni non-profit, quelle che si avvicinavano alla definizione di ‘organizzazioni di cittadinanza attiva’, centrando questa identificazione sulle attività svolte e non sulla forma giuridica o le finalità. Tutto ciò ha portato a inserire nel questionario del Censimento una specifica domanda, la nr. 27, nella quale si chiedeva alle istituzioni non-profit se avessero realizzato attività di tutela di diritti, di cura di beni pubblici e di sostegno a soggetti in difficoltà. Il risultato è stato che, delle 301.191 istituzioni non-profit censite, solo 143.218 hanno risposto alla domanda 27, pari al 47,55% del totale. In sede di analisi dei dati, realizzata da Giuseppe Cotturri in occasione del convegno organizzato dall’ISTAT nell’aprile 2014 per presentare i risultati del Censimento, da questo 47,55% sono state detratte le organizzazioni la cui attività era rivolta esclusivamente ai propri soci, pari a 39.967, ottenendo in questo modo il risultato di 103.251 organizzazioni prossime alla definizione di attivismo civico, pari al 34,28% del totale delle organizzazioni non-profit (Cotturri 2014). Grazie a tutto ciò è possibile, per la prima volta, disporre di dati che si approssimano in modo significativo all’universo delle organizzazioni di cittadinanza attiva. Si tenga presente, per dare il giusto peso a tale risultato, che fino a questo momento, in Italia, come nel resto del mondo, i dati quantitativi che venivano utilizzati per attività di ricerca e di policy erano riferiti o all’intero ‘magma’ del non-profit (301.000 organizzazioni nel nostro caso), oppure a insiemi molto più ristretti di organizzazioni, come per es. le 8000 cooperative sociali o le 30.000 organizzazioni di volontariato, considerate spesso fenomeni a parte ma solo perché definiti in leggi ad hoc.

Abbiamo di fronte, quindi, un fenomeno che, seppure presente nella storia italiana, non può essere colto come semplice prosecuzione, estensione o ampliamento delle tradizionali esperienze di solidarietà e mutualismo; esso presenta caratteri anomali, che gli apparati concettuali e metodologici della ricerca e i dispositivi istituzionali e amministrativi hanno difficoltà a cogliere ed è pressoché invisibile alle statistiche ufficiali, che si basano sul concetto (alquanto ‘magmatico’) di non-profit. L’obiettivo di questo saggio è quello di rendere conto, nei limiti del possibile, di questo fenomeno e del suo sviluppo nell’Italia repubblicana, utilizzando le conoscenze e le nuove informazioni disponibili, ma con la consapevolezza che molta strada è ancora da fare.

I caratteri del fenomeno

Un insieme plurale

Un primo passo da compiere è quello di identificare il fenomeno della cittadinanza attiva nei suoi elementi costitutivi e distintivi. Possiamo denotare con il concetto di attivismo civico, o cittadinanza attiva, «una pratica di cittadinanza che consiste in una molteplicità di forme organizzative e di azioni collettive volte a implementare diritti, curare beni comuni e/o sostenere soggetti in condizioni di debolezza attraverso l’esercizio di poteri e responsabilità nel policy making» (Moro 2013, p. 28).

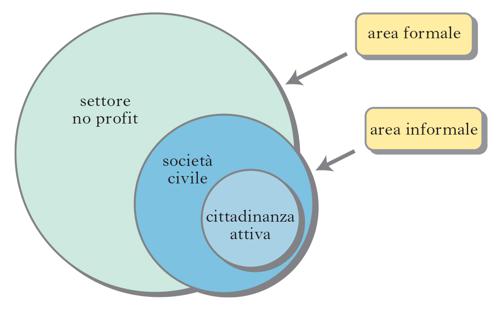

Per quanto riguarda l’identificazione di questo fenomeno in relazione a insiemi più ampi, può essere utile visualizzare la relazione tra cosiddetto settore non-profit, società civile e attivismo civico (fig. 1).

Un elemento che indubbiamente caratterizza questo fenomeno è la sua natura plurale. Ciò si riflette su diversi aspetti. Per quanto riguarda la tipologia delle associazioni, si possono identificare organizzazioni volontarie, movimenti di voice, servizi di consulenza e centri di ascolto, gruppi di autoaiuto, imprese sociali, associazioni di animazione civica, organizzazioni di cooperazione internazionale, gruppi e comitati locali, centri e comunità di accoglienza e riabilitazione, gruppi di riforma professionale, movimenti di azione collettiva, iniziative civiche su Internet, strutture di secondo grado o di ‘ombrello’, reti informali.

Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, queste organizzazioni sono presenti e attive in una molteplicità di politiche pubbliche, tra le quali possono essere annoverate la tutela dei consumatori, l’inclusione sociale, l’occupazione e il lavoro, la salute, le differenze e le pari opportunità, la formazione e l’educazione permanente, l’istruzione, le risorse umane, l’immigrazione, la cooperazione internazionale, la pace e la non violenza, l’ambiente e la sostenibilità, il territorio, la protezione civile, la riforma della pubblica amministrazione, la giustizia, la sicurezza, l’informazione, la responsabilità d’impresa.

Guardando agli individui, anche la membership riflette questa pluralità, andando ben al di là della coppia iscritti-attivisti, tipica delle forme tradizionali di partecipazione politica e sociale, e alla generica forma del volontariato. Si tratta infatti di un impegno estremamente variabile nella intensità del legame, nelle forme e nel tipo di inquadramento. Le stesse motivazioni dell’azione si presentano sia negli individui sia nelle organizzazioni in un mix non riconducibile ad unum e che comprende la giustizia, la solidarietà, il cambiamento, il desiderio di conoscere la realtà in diretta, la voglia di lavorare insieme ad altri o di condividere il proprio problema, l’aspirazione a riconoscimenti e a gratificazioni sociali. Questo carattere plurale potrebbe essere equivocato, ovvero inteso come un deus ex machina capace di tenere insieme cose che insieme non possono stare – un puro artificio, in ultima analisi. Tuttavia, in un’era in cui è la diversità a prevalere su un’identità concepita come uniformità, non è fuori luogo sottolineare questi aspetti. Anche perché essi si accompagnano a così forti elementi di comunanza che riferirsi a un unico fenomeno è non solo legittimo, ma anche necessario.

Gli elementi comuni

Che cosa accomuna, quindi, queste realtà nelle loro differenze? Gli elementi di unità possono essere colti, a nostro parere, nei ruoli svolti, nell’esercizio di poteri, nelle strategie e nei modelli operativi adottati.

Circa i ruoli, ne possono essere identificati chiaramente tre. Il primo riguarda l’effettiva tutela di diritti proclamati in leggi o radicati nella coscienza comune, o ancora l’impegno per la loro giuridificazione, ove essi siano riconosciuti dalla comunità politica ma non ancora tradotti in legge. Si tratta di diritti a rischio non per un formale misconoscimento, ma per gap di implementazione che possono derivare dal disinteresse della pubblica amministrazione, da conflitti con diritti più forti (come nel caso del diritto di sciopero nei servizi o, in svariati casi, del diritto alla privacy), oppure da un’interpretazione riduttiva e generica da parte di chi sarebbe preposto a proteggere tali diritti, con riflessi anche sul piano normativo.

Un secondo ruolo può essere identificato in chiave di cura di beni comuni, ossia di quei beni materiali (tipico il caso dell’ambiente o del patrimonio artistico) e immateriali (come la fiducia pubblica e la legalità) che, essendo senza proprietari ma accessibili a tutti, sono sempre a rischio di depauperamento a causa di sfruttamento oltre misura (overgrazing), di uso egoistico, di mancanza di manutenzione.

Un terzo ruolo può essere definito in termini di empowerment: un processo attraverso il quale un soggetto in condizioni di debolezza o subalternità diventa in grado di esercitare le proprie prerogative grazie al rafforzamento della consapevolezza di poterlo fare. Il valore dell’organizzazione, in questo caso, è di particolare rilevanza, in termini sia di accumulazione e trasmissione di memoria e di competenze, sia di quantità di risorse mobilitabili.

Un ulteriore elemento che accomuna queste organizzazioni è la capacità di influenza diretta su soggetti e processi, ovvero l’esercizio di varie forme di potere. Il paradigma tradizionale della partecipazione ammette per i cittadini che si mobilitano in modi ‘non convenzionali’ soprattutto un’influenza indiretta, ovvero esercitata su chi il potere lo detiene effettivamente, vale a dire i policy makers, e soprattutto i decision makers. La mappatura delle forme di influenza che si esprimono nelle esperienze di attivismo civico, invece, parla di una capacità di incidere direttamente sul corso delle cose. Vanno citati al riguardo poteri come quelli di produrre conoscenze e informazioni su problemi e situazioni, di cambiare le coscienze attraverso un uso consapevole dei simboli, di modificare direttamente condizioni materiali, di dare legittimazione a soggetti istituzionali e privati sulla base del proprio patrimonio di fiducia pubblica, di proporre o imporre forme di dialogo e di collaborazione con i propri interlocutori.

Infine, tra gli elementi che accomunano le forme di attivismo civico, vi sono le strategie e i modelli operativi. La letteratura sociologica e quella sul management del settore non-profit (ma anche la legislazione, come nel caso statunitense) tendono a considerare l’advocacy (ossia la rappresentanza e la difesa di punti di vista e prerogative di cittadini di fronte a chi dovrebbe riconoscerli) e il servizio (ossia la creazione e l’erogazione di servizi in grado di rispondere a prerogative e bisogni non altrimenti tutelati) come elementi distintivi di due nature differenti e inconciliabili di queste organizzazioni (Colozzi, Bassi 2003). In realtà è opportuno riferirsi piuttosto a due strategie, presenti in misura diversa sul piano dell’operatività. Per essere più chiari, un’associazione che organizza l’accompagnamento di disabili interviene anche sulla politica comunale sulle barriere architettoniche del territorio in cui opera e, all’opposto, un’organizzazione di consumatori che si occupa di clausole vessatorie dei contratti ha un proprio servizio di consulenza legale e tecnica per i cittadini che a essa si rivolgono, che si affianca alle attività di advocacy.

L’impiego di queste due strategie ha dato vita a un repertorio di azioni decisamente più ricco di quello che risulta dalla letteratura. Si può parlare al proposito di ‘tecnologie’ dell’azione civica: know-how o modelli operativi fondati su specifiche conoscenze ed elaborati e trasmessi nel tempo e nello spazio. A tale riguardo si possono distinguere: tecnologie dell’azione diretta (come, per es., le carte dei diritti, il monitoraggio, l’informazione di prossimità, la creazione di nuovi servizi); tecnologie della mobilitazione delle risorse (come il reclutamento, la raccolta fondi, il boicottaggio; la raccolta e la diffusione di buone pratiche); tecnologie della interlocuzione (come i dialoghi, l’uso di osservatori civici, gli accordi di cooperazione, la costruzione di partnership); tecnologie dell’attivazione delle istituzioni (per es., l’attuazione di istituti e procedure previsti dalle leggi; l’attività di lobbying; l’azione legale); tecnologie della gestione dei servizi (come l’ascolto e l’orientamento; l’accoglienza e l’accompagnamento; l’intervento comunitario).

Per quanto riguarda gli effetti conseguiti dalle organizzazioni di attivismo civico, o grazie al loro decisivo contributo, possono essere identificati alcuni ‘luoghi’ in cui tali risultati si manifestano. Il primo, e il più ovvio, è la legislazione, con l’introduzione di norme come quella sulla violenza sessuale o quella sulla confisca dei beni dei gruppi mafiosi. C’è poi la mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie, quali l’istituzione della figura del mediatore culturale o l’impiego delle multe comminate dall’Autorità antitrust alle imprese per finanziare progetti di tutela dei consumatori. Vanno inoltre considerati i comportamenti degli attori del policy making: ne è un esempio la diffusione di strumenti di rendicontazione sociale nel settore pubblico e in quello privato. Effetti sono visibili anche nella cultura di massa, per es. nel mutato atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità o nel diffondersi del consumo critico. Le forme di organizzazione sociale sono un altro ‘luogo’ in cui sono identificabili effetti significativi, per es. nei tempi e negli orari di servizi e uffici pubblici. Anche il management pubblico è un ambito di cambiamento: al contributo delle organizzazioni di cittadini sono dovuti infatti l’introduzione di standard e procedure di verifica della qualità dei servizi o l’istituzione di uffici per le relazioni con il pubblico. Vanno infine menzionate le regole del mercato come punto di osservazione degli effetti dell’azione civica, perché per es. le performance in materia ambientale o gli standard di responsabilità sociale sono diventati materie cogenti per le imprese.

Il livello di fiducia pubblica in queste organizzazioni è, in Italia come in tutto il mondo, ai massimi livelli. Questo patrimonio è una delle più rilevanti risorse di cui godono le organizzazioni di attivismo civico, specialmente in un’epoca in cui sia per i partiti, sia per gran parte delle pubbliche amministrazioni e per le imprese private, la fiducia è una delle risorse più scarse a disposizione.

Le organizzazioni civiche in Italia

Alcune premesse

Tenendo presenti le coordinate generali fissate nel paragrafo precedente, grazie ai dati del Censimento ISTAT 2011 è possibile disegnare un quadro più preciso dell’universo di organizzazioni di cittadinanza attiva in Italia e della loro evoluzione nel tempo. Prima di addentrarci in questo deposito di dati, occorre chiarire portata e limiti dell’operazione realizzata dall’Istituto di statistica, che rappresenta un unicum, almeno in Europa.

Anzitutto, va sottolineato che i dati dell’ISTAT rilevano – e non era possibile altrimenti – solo le organizzazioni di cittadinanza attiva che hanno un’esistenza giuridica formale. Si è visto invece (fig. 1) che questo universo è composto anche da organizzazioni che hanno una natura informale (come spesso accade, per es. nel caso di gruppi di autoaiuto o di comitati locali e soprattutto nei movimenti di azione collettiva). Da questo punto di vista, i dati elaborati dall’ISTAT non comprendono l’intero universo della cittadinanza attiva.

In secondo luogo, poiché la scelta di rispondere alla ‘domanda filtro’ inserita nel questionario era affidata alla discrezione delle istituzioni a cui veniva rivolta, è verosimile che un certo numero di esse abbia risposto pur senza essere realmente protagoniste di una o più delle attività indicate nella domanda stessa (potrebbe essere il caso, per es., di associazioni sportive o di enti ecclesiastici). In questo caso i dati che utilizzeremo potrebbero essere imprecisi per eccesso. Ma va sottolineato al riguardo che le risposte identificano un’area di organizzazioni che praticano la cittadinanza attiva anche se questa non è la ragione principale della loro esistenza, come invece accade a organizzazioni ambientaliste, o impegnate nella tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, o ancora che realizzano servizi di volontariato sanitario o strutture di accoglienza a favore di persone in difficoltà. In questo caso si potrebbe parlare dell’emergere, dalle risposte del questionario, di un ‘ambiente’ di attivismo civico: ciò significa in concreto che può accadere (e accade) di trovarsi di fronte a un club sportivo che promuove attività a favore dei disabili, o a una parrocchia che realizza attività per prevenire la dispersione scolastica, o a un’associazione imprenditoriale che garantisce i proprietari delle case date in affitto a famiglie di migranti.

Va segnalata, infine, la circostanza che la rilevazione dell’ISTAT riflette l’origine della classificazione delle organizzazioni non-profit affermatasi come standard a livello mondiale. Ciò significa non solo che la focalizzazione di tale costruzione concettuale resta incentrata sulla produzione di beni e servizi, cioè sulla dimensione economica; ma anche che le attività di advocacy sono decisamente sottostimate. Basti pensare al riguardo che nella tipologia dei campi di policy in cui le organizzazioni sono impegnate, l‘advocacy viene elencata assieme a sanità, assistenza, educazione, ecc., come se fosse anch’essa un campo di policy e non una modalità di intervento nella realtà. La tipologia delle attività realizzate, insomma, risponde a una logica di offerta economica in un welfare allargato. Non a caso nella rilevazione dell’ISTAT le attività vengono definite ‘servizi’, il che in molti casi naturalmente non ha senso. Resta comunque il fatto che abbiamo oggi la possibilità di trattare della nascita e dello sviluppo dell’attivismo civico in Italia con un livello di approssimazione mai raggiunto prima.

Grazie alle informazioni derivanti dall’indagine dell’ISTAT è possibile stabilire alcune caratteristiche generali. Le 103.251 organizzazioni civiche presenti oggi in Italia sono prevalentemente nate dopo il 1990; sono di piccola dimensione e presenti soprattutto al Nord ma con un più intenso tasso di crescita al Sud; operano soprattutto su base locale, contando meno di 20 volontari e nessun collaboratore stipendiato; intrattengono relazioni prevalentemente con le amministrazioni comunali e provinciali e in misura minore con altre istituzioni, con altre organizzazioni non-profit e con imprese private; presentano una natura molecolare che non favorisce il collegamento e l’adesione a organizzazioni di secondo grado; hanno uno scarso rapporto con la dimensione regionale; svolgono un ampio catalogo di attività, riferibili sia al servizio sia all’advocacy, realizzate in una molteplicità di campi di policy.

Vediamo ora gli elementi che compongono questo profilo, in chiave tanto sincronica quanto diacronica, con riferimento ai quattro decenni e mezzo presi in considerazione.

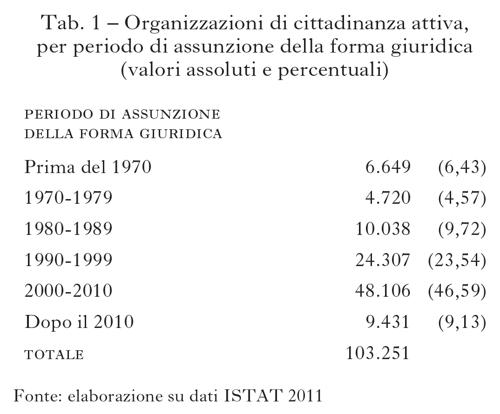

Lo sviluppo organizzativo

Come si è già detto, il numero delle organizzazioni che hanno risposto alla domanda 27 del questionario dell’ISTAT, e che possiamo quindi considerare come la più rilevante approssimazione dell’universo della cittadinanza attiva in Italia, risulta essere pari a 103.251, ossia al 34,28% delle istituzioni non-profit. Si può anzitutto registrare il periodo della loro costituzione come entità giuridiche (tab. 1).

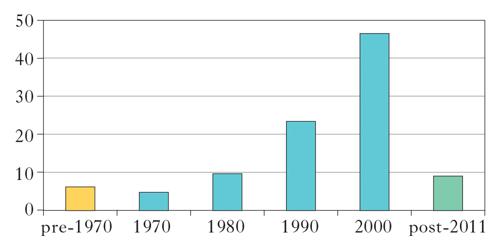

Quasi l’80% di queste organizzazioni si è costituita dal 1990 in poi. Circa il 6,5% di esse, invece, esisteva prima del 1970. Si tratta prevalentemente di organizzazioni tradizionali impegnate nelle attività sportive e ricreative, nell’assistenza sociale e nella rappresentanza di interessi economici, che si sono successivamente trasformate o si sono impegnate in attività di cittadinanza attiva. Il dato più rilevante, tuttavia, è quello della progressione di nuove organizzazioni nelle quattro decadi prese in considerazione. Il seguente grafico (fig. 2) aiuta a visualizzare questo dato.

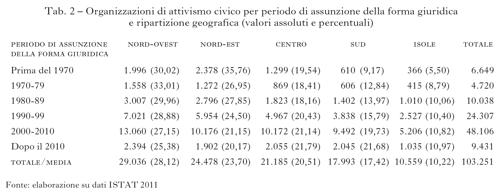

Il grafico mette in evidenza la nascita di nuove organizzazioni nel corso del tempo. A partire dagli anni Settanta in ogni decade sono nate più del doppio delle organizzazioni che si erano costituite nel decennio precedente. Il maggiore impatto di questo fenomeno si ha nel corso degli anni Novanta e del primo decennio degli anni Duemila, che sono infatti quelli del riconoscimento e dell’espansione. Per quanto riguarda la diffusione geografica, tali organizzazioni sono presenti soprattutto al Nord, come emerge dai dati che seguono (tab. 2).

Ciò che può essere notato, considerando il rapporto tra numero delle organizzazioni e popolazione che risiede nelle rispettive aree geografiche, è che in Italia esiste un’organizzazione di cittadinanza attiva ogni 578 abitanti circa, con la situazione più favorevole nel Nord-Est (un’organizzazione ogni 470 abitanti) e quella più sfavorevole nel Sud (una ogni 777 abitanti), con il Centro e il Nord-Ovest in una situazione pressoché uguale. Torneremo su questo punto.

Un’altra osservazione riguarda il rapporto tra le organizzazioni nate prima del 1970 e quelle costituite invece negli anni Settanta. È interessante constatare come nel Nord e nel Centro, le due aree in cui erano soprattutto insediate organizzazioni legate alle tradizioni solidaristiche e mutualistiche dei movimenti cattolico e socialista, nel decennio dei Settanta, quello che qui consideriamo il periodo di nascita del fenomeno, diminuiscano relativamente le nuove organizzazioni rispetto al periodo precedente, mentre nel Sud e nelle Isole si registri invece un numero superiore al periodo precedente di nuove organizzazioni. In alcuni casi (Nord-Est e Centro) lo scarto è particolarmente rilevante.

Prendendo invece in considerazione tutte e quattro le decadi, si può notare come nelle regioni del Nord la percentuale di nuove organizzazioni rispetto alle altre aree sia decisamente calata, mentre nel Centro e soprattutto nel Sud e nelle Isole le nuove organizzazioni siano notevolmente più numerose decennio dopo decennio. Resta naturalmente il fatto che più della metà (51,82%) delle organizzazioni civiche sono operanti nelle regioni del Nord, mentre negli anni Settanta esse arrivavano al 60% del totale.

Per quanto il fenomeno della cittadinanza attiva non sia correlato alla forma giuridica, la quale, anzi, è fonte di confusioni e fraintendimenti, prenderemo brevemente in considerazione anche tale aspetto. In primo luogo è da notare che quasi il 60% (57,89) delle organizzazioni considerate non ha un riconoscimento giuridico, operando esse come associazioni non riconosciute o come comitati ai sensi del codice civile. Questo rappresenta una conferma della scarsa rilevanza dei processi di giuridificazione quali indicatori del fenomeno (ciò che non impedisce, tuttavia, lo sviluppo di relazioni di collaborazione con le amministrazioni pubbliche). Inoltre, la mancanza di riconoscimento giuridico è costante nel corso del tempo, e anzi aumenta con riguardo alle nuove organizzazioni. Mentre negli anni Ottanta le nuove organizzazioni con una forma priva di riconoscimento giuridico erano il 49,13% del totale, negli anni Novanta erano invece il 58,06%, negli anni Duemila il 60,01 e dopo il 2010 il 65,63%. È ragionevole pensare che l’iscrizione a registri e albi, prevista da numerose normative e messa in opera dalle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, possa in qualche modo sostituire il riconoscimento giuridico.

Tuttavia, va sottolineato che tale riconoscimento è sempre più spesso una condizione per partecipare a gare e bandi per l’assegnazione di fondi pubblici.

Forse l’unico tipo di organizzazione per la quale la forma giuridica è significativa è quella delle cooperative sociali, per la contiguità tra la ‘sostanza’ e la norma (l. 8 nov. 1991 nr. 381). Nel passaggio tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila questo ‘effetto di riconoscimento’, che contraddistingue il periodo, è chiaramente visibile: nella prima di queste due decadi erano state costituite quasi 2000 cooperative sociali, mentre nel decennio successivo ne sono nate più di 5000. L’effetto di riconoscimento che viene dal decennio dei Novanta in questo caso si connette con uno degli elementi caratterizzanti la decade successiva, ovvero il progressivo affidamento da parte delle amministrazioni della gestione di servizi pubblici in convenzione proprio alle cooperative sociali.

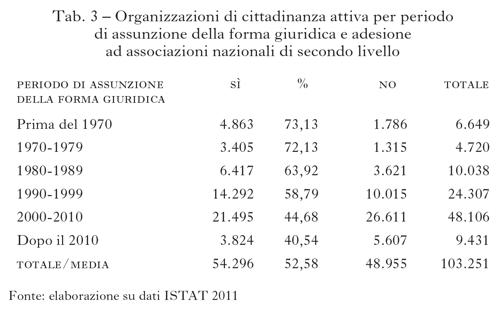

Un ultimo dato rilevante da prendere in considerazione è quello dell’affiliazione di queste realtà locali a ‘organizzazioni ombrello’, ossia a strutture associative di secondo grado. I dati disponibili sono illustrati nella tabella 3.

Da essi risulta anzitutto che 54.296 organizzazioni, pari al 52,58% del totale, aderiscono ad associazioni nazionali di secondo livello costituite su base permanente. Ciò conferma la natura molecolare, il profilo di autonomia e la focalizzazione sulla dimensione locale, ma anche la relativa scarsità di relazioni interorganizzative, di queste realtà; così come la difficoltà di assicurarne una rappresentanza sul piano nazionale.

Ciò che va notato è soprattutto la progressiva – in termini percentuali – diminuzione delle nuove organizzazioni che decidono di affiliarsi a una struttura di secondo livello (−28% dagli anni Settanta a oggi). Questo dato è particolarmente significativo di fronte a una crescente pressione interna e degli interlocutori esterni delle organizzazioni civiche a dotarsi di forme di rappresentanza effettive. Che ciò sia o meno giustificato (giacché si sta trattando di un ambiente, non di un soggetto), la realtà sembra andare invece nella direzione opposta.

Le persone

Quante persone sono coinvolte nelle attività delle organizzazioni civiche? Rispondere a questa domanda non è facile perché, al di là del numero dei dipendenti o dei collaboratori retribuiti, esiste un’area estremamente articolata di comportamenti collaborativi che nelle statistiche ufficiali viene classificata complessivamente come ‘lavoro volontario’. Il volontariato, tuttavia, non ha sempre la stessa intensità e le forme di collaborazione non retribuita sono estremamente differenziate. Ciò è acuito dal prendere piede anche nella società italiana di relazioni di rete e di legami leggeri, ben prima dei social network, oltre che da forme di supporto intermittente (per es., per una causa o un progetto), di carattere economico, legate a competenze professionali messe a disposizione, e altro ancora. Fatta questa necessaria premessa – e sottolineato anche che nel questionario per il Censimento delle istituzioni non-profit l’ISTAT non dà una definizione precisa, in termini di tempo impiegato, di che cosa sia un volontario – possono essere presentati i dati disponibili, comunque utili a cogliere la portata della dimensione di coinvolgimento dell’attivismo civico.

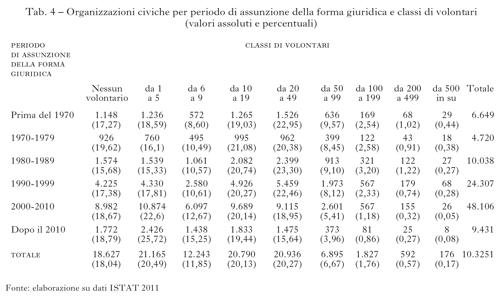

I volontari che operano nelle organizzazioni di cittadinanza attiva risultano essere 2.161.023, con una media di 20,9 volontari a organizzazione. La loro distribuzione quantitativa nelle organizzazioni civiche può offrire ulteriori informazioni, anche sulla consistenza delle organizzazioni stesse (tab. 4).

Un dato che permane sostanzialmente invariato nel tempo è la quota di nuove organizzazioni che non hanno volontari (attorno al 18%). Quello che può sembrare un paradosso può spiegarsi con il fatto che una quota importante di organizzazioni di cittadinanza attiva non ha nella propria mission l’idea di reclutare o coinvolgere altri cittadini. Ciò può dipendere dalla esiguità delle risorse, o anche dall’alto tasso di tecnicità delle attività sviluppate, o ancora da una mancanza di risorse o di sensibilità per il reclutamento delle persone. Nel corso delle decadi prese in esame muta invece la quota di volontari nelle nuove organizzazioni che ne hanno tra 1 e 5 e, in misura minore, tra 6 e 10 (rispettivamente +10 e +5% in confronto agli anni Ottanta). Ciò è particolarmente evidente dal 2000 in poi, e si verifica anche dopo il 2010, pur nella situazione di crisi che il Paese attraversa, o forse proprio in relazione a essa. Nello stesso tempo, la quota di nuove organizzazioni con un numero di volontari medio e alto (da 10 in su) tende invece a diminuire. Le nuove organizzazioni con un alto numero di volontari (da 200 in su), in particolare, sembrano quasi scomparse. Si potrebbe trattare del versante italiano di un trend globale, che vede aumentare il numero delle organizzazioni e diminuire quello delle persone in esse impegnate come volontari o attivisti (per il caso degli USA, cfr. Civic engagement in American democracy, 1999; Putnam 2000).

Il punto più importante, tuttavia, è che circa un terzo delle organizzazioni ha meno di dieci volontari (e più della metà – 52,47% – ne ha meno di 20), e che meno del 10% di esse ha più di 50 volontari. Questo dato indica che nella gran parte dei casi si tratta di organizzazioni di piccole dimensioni.

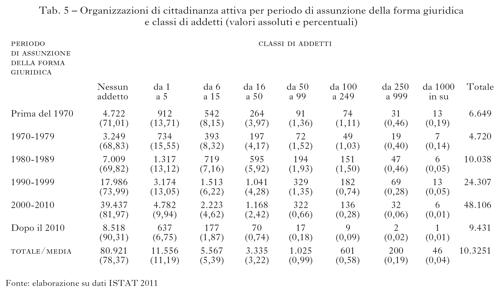

Vediamo ora i dati relativi agli addetti, cioè ai collaboratori retribuiti delle organizzazioni di cittadinanza attiva. Il loro numero risulta essere di 508.301, pari a una media di 4,92 addetti a organizzazione. Essi possono essere aggregati in classi, come si può vedere nella tabella 5.

In ciascuno dei decenni presi in considerazione, le nuove organizzazioni di cittadinanza attiva totalmente prive di addetti sono decisamente preponderanti: si va dal 68% degli anni Settanta al 90% post-2010, con una media del 78% e con un aumento progressivo nel corso degli anni. La gran parte delle organizzazioni restanti, in tutto il periodo considerato, ha da 1 a 5 addetti: dal 15% degli anni Settanta al 6,7% del post-2010. Non è difficile notare come nel pieno della recessione che ha colpito l’Eurozona, cioè dal 2010 in poi (ma la tendenza è visibile anche nei primi anni Duemila), il numero di addetti delle nuove organizzazioni diminuisca drasticamente.

Se si tiene presente l’enfasi che spesso viene riservata al nuovo sistema economico e alle nuove opportunità occupazionali che si starebbero creando in Italia anche grazie alle iniziative civiche, questi dati sembrano costituirne una smentita. Di fatto, quasi l’80% (78,37) delle organizzazioni di cittadini non ha alcun addetto, e le organizzazioni che hanno da 50 addetti in su non arrivano al 2% del totale. La maggior parte delle organizzazioni che coinvolgono persone in rapporti di lavoro ne hanno da 1 a 5 (l’11,19% del totale), confermando così le dimensioni piccole o piccolissime delle organizzazioni che rientrano in questo fenomeno, anche nel caso in cui abbiano attività economiche che richiedono l’attivazione di rapporti di lavoro.

Le attività

Di particolare rilevanza, per quanto detto sin qui, sono le informazioni sulle attività che tali organizzazioni sviluppano. Si tratta in questo caso di mettere a fuoco i campi di policy e la tipologia delle attività ‘tipiche’ che vengono promosse o realizzate da tali organizzazioni.

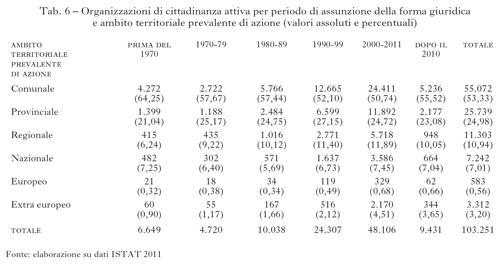

Un dato preliminare, ma di estrema importanza, riguarda ‘dove’ queste organizzazioni sono attive, segnatamente l’ambito nel quale esse operano in prevalenza. Queste informazioni sono riassunte nella tabella 6.

Non è difficile notare come in tutto il quarantennio preso in considerazione la larga maggioranza delle nuove organizzazioni abbia come ambito di azione prevalente quello locale (comunale e provinciale: dal 50 al 64% per il livello comunale, dal 21 al 27% per quello provinciale). Questa prevalenza va a scapito delle altre dimensioni. Anzitutto di quella regionale (che non arriva mai a quota 12%, nemmeno nella decade più favorevole, ossia la prima degli anni Duemila), malgrado le regioni siano diventate, specialmente dopo la riforma del titolo V della Costituzione, il principale punto di riferimento di numerose politiche in cui le organizzazioni di cittadini sono impegnate. Ma ciò vale anche per la dimensione nazionale (ambito prevalente di azione mai superiore al 7% delle nuove organizzazioni, sempre nel primo decennio degli anni Duemila) e per quella europea (ambito principale di azione pari a non più dello 0,6% di nuove organizzazioni, nei primi anni Duemila e dopo il 2010). Tutto ciò non può essere considerato, alla luce di quanto detto sinora, una sorpresa. L’unica eccezione rispetto a questa tendenza riguarda l’ambito extra-europeo, in cui sono impegnate le organizzazioni di cooperazione internazionale, ma anche quelle che si occupano di commercio equo e solidale, di adozioni a distanza, di responsabilità d’impresa e così via. Come si può constatare, questo ambito riguarda un numero (benché piccolo in senso assoluto) sempre crescente di nuove organizzazioni in ogni decade.

Un altro dato di estrema importanza concerne i campi di policy in cui le organizzazioni di cittadinanza attiva sono impegnate. Purtroppo, da questo punto di vista, i dati provenienti dal Censimento dell’ISTAT non sono di aiuto. Essi infatti riflettono quella difettosa classificazione – difettosa perché incentrata sulla dimensione economica della produzione e dell’erogazione di beni e servizi soprattutto nel sistema di welfare – frutto della ‘invenzione’ del non-profit, che enfatizza alcuni campi di azione (la sanità, l’assistenza, l’educazione) a scapito di altri.

Nella tipologia delle istituzioni non-profit fatta propria dall’ISTAT i settori presi in considerazione sono: cultura, sport e ricreazione; istruzione e ricerca; sanità; assistenza sociale e protezione civile; ambiente; sviluppo economico e coesione sociale; tutela dei diritti e attività politica; filantropia e promozione del volontariato; cooperazione e solidarietà internazionale; religione; relazioni sindacali e rappresentanza di interessi; altre attività. I problemi al riguardo sono due: il primo è che in questa tipologia vengono sovrapposte una logica (prevalente) di policy e una legata alle strategie e ai ruoli (la ‘tutela dei diritti’ non è un campo di policy, ma, semmai, un ruolo che viene esercitato in tutti i campi di policy); il secondo è l’assenza di campi di massima importanza quali, per es., il consumo, i servizi di interesse generale, la lotta alla discriminazione e le pari opportunità, i diritti umani, la sicurezza, la qualità urbana, la legalità, l’informazione.

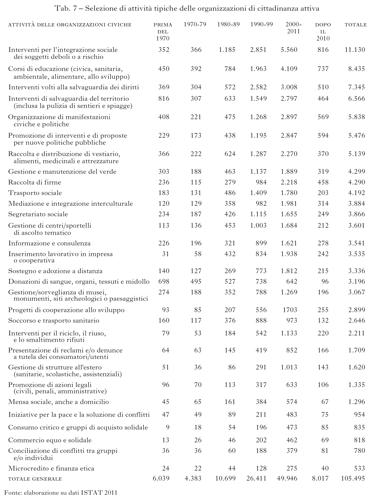

Per tali ragioni, non si può utilizzare la tipologia dei campi di attività impiegata dall’ISTAT senza tagliare fuori dalle rappresentazioni parti fondamentali della realtà. Si possono invece usare i dati sui tipi di attività (classificate peraltro come ‘servizi’, in coerenza con la ‘logica’ del non-profit) raccolti dall’Istituto di statistica, facendo però su di essi alcune operazioni volte a enucleare le informazioni più attendibili e meno generiche sull’operatività della cittadinanza attiva. Più in particolare, tra i 104 items proposti dall’ISTAT ai rispondenti al questionario del Censimento delle istituzioni non-profit, ne abbiamo enucleati 30 rappresentativi dei modelli operativi dell’azione civica (per ovvie ragioni, abbiamo considerato anche gli ‘interventi per la salvaguardia dei diritti’). L’elenco non sarebbe comunque completo perché la tipologia messa a punto dall’ISTAT manca di molti, importanti tipi di azioni largamente praticati dalle organizzazioni civiche, come per es. l’attivismo sul web o sui media tradizionali, la partecipazione a consultazioni o a progetti partecipativi promossi dalle amministrazioni, il monitoraggio di servizi e situazioni, le campagne di comunicazione, la raccolta fondi. Ciò non toglie che, pur con i suoi limiti, tale impostazione fornisce informazioni utili, riassunte nella tabella 7.

In generale, questi dati mostrano come la rappresentazione che vuole le organizzazioni di cittadini impegnate soprattutto quali erogatori di servizi nel welfare tradizionale non corrisponda alla realtà. Se si osservano i tipi di azioni che vengono messe in opera da queste organizzazioni, infatti, si può notare che, da una parte, esse riguardano in modo rilevante attività di advocacy in senso lato (formazione della cittadinanza, presenza nel dibattito pubblico come attori di policy, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, interlocuzione con le istituzioni, ecc.), e, dall’altra, che esse incarnano una visione del welfare come sistema di luoghi, azioni e relazioni volto all’empowerment di soggetti a rischio o in condizioni di debolezza, in cui è la logica della mobilitazione delle comunità a prevalere su quella dell’organizzazione burocratica.

Ancora, vanno rilevate la molteplicità e la varietà delle azioni intraprese. Ciò è importante perché diffuse e semplificate visioni tendono a ridurre l’azione civica a poche, elementari operazioni, come l’assistenza prestata alle persone, le manifestazioni pubbliche e le azioni legali. Inoltre, va notato che il tasso di sviluppo nel tempo delle attività realizzate da nuove organizzazioni, decennio per decennio, corrisponde a quello delle organizzazioni stesse: in ogni decade, cioè, il numero di attività tende a raddoppiare rispetto al periodo precedente. L’unica eccezione rilevante è quella delle attività volte a favorire le donazioni di sangue, di organi, tessuti e midollo. Al di sopra di questo tasso medio di incremento, invece, risultano essere le attività connesse alla cooperazione internazionale allo sviluppo (inclusa la gestione di strutture all’estero), che nei primi anni Duemila conoscono un visibile aumento. Va infine sottolineato come, seppure non necessariamente con un forte impatto in termini quantitativi, emergano nuovi tipi di attività, quali il microcredito e la finanza etica, il consumo critico e i gruppi di acquisto solidale.

Le relazioni

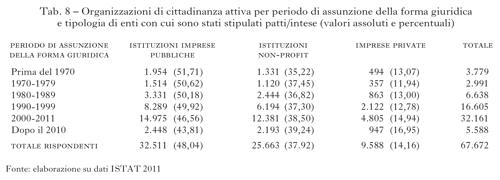

Il sistema delle relazioni delle organizzazioni civiche tra loro e con altri soggetti è, come in altri casi, un elemento di definizione della loro stessa identità. Abbiamo già trattato dell’adesione delle organizzazioni a strutture di secondo livello. Allargando lo sguardo anche ad altri tipi di soggetti, può essere interessante prendere in considerazione il dato relativo all’esistenza di patti o intese delle organizzazioni in esame. I risultati sono visualizzati nella tabella 8.

Va notato anzitutto che solo il 65,5% delle organizzazioni ha risposto a questa domanda, a testimonianza del fatto che l’esistenza di relazioni stabili e formalizzate non è un patrimonio generale. Tuttavia, il dato complessivo, cioè che oltre 67.000 organizzazioni di cittadini abbiano relazioni con un certo grado di sistematicità con soggetti pubblici, privati e/o cosiddetti non-profit, non è senza significato, perché indica un’attitudine abbastanza generalizzata all’interlocuzione e alla collaborazione. I soggetti pubblici sono quelli con i quali le organizzazioni hanno in maggior misura – quasi nella metà dei casi di cui si hanno informazioni – formalizzato intese (protocolli, accordi, ecc.), mentre in misura minore tali intese hanno investito istituzioni cosiddette non-profit e in misura ancora minore, ma pur sempre significativa, imprese private.

Va rilevato poi che il numero delle nuove organizzazioni che stabiliscono rapporti con le istituzioni pubbliche diminuisce percentualmente decade dopo decade, fino ad arrivare al 43% nel post-2010. Lo scarto non è così ampio da consentire di spingersi troppo avanti nelle interpretazioni, ma non è fuori luogo ipotizzare che, specialmente in relazione alla crisi della finanza pubblica, le istituzioni siano diventate un interlocutore meno rilevante. Il numero di organizzazioni civiche che intrattengono rapporti con istituzioni cosiddette non-profit (quali, per es., fondazioni bancarie o di impresa, centri di servizi o simili) nel corso delle decadi non appare significativamente aumentato in termini percentuali. Per quanto, in particolare a partire dagli anni Duemila, il cosiddetto settore non-profit si sia affermato nell’opinione pubblica e nelle politiche promosse dalle amministrazioni come punto di riferimento imprescindibile e nuova risorsa per il Paese, ciò sembra non trovare un convincente riscontro nella realtà: gli interlocutori pubblici, benché in misura minore rispetto al passato, restano il punto di riferimento principale per le nuove organizzazioni. Sul versante dei soggetti privati, si può notare un lieve aumento dei rapporti tra organizzazioni e imprese a partire dal primo decennio del Duemila. Ciò può essere messo in relazione con la nascita, anche in Italia e proprio in quegli anni, del discorso e delle politiche di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, che hanno dato impulso all’incremento delle relazioni delle imprese private con i propri stakeholders civici, anche in termini di formalizzazione di accordi.

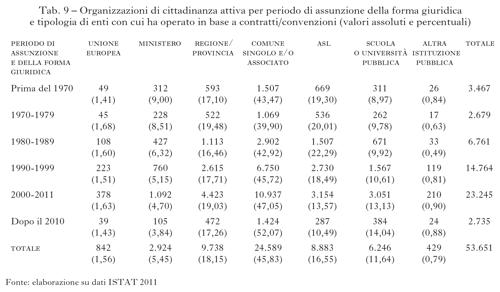

Si deve poi considerare l’esistenza di contratti e convenzioni tra le organizzazioni e il settore pubblico. Infatti, oltre ai dati già menzionati (tab. 6), in base ai quali si suppone che queste organizzazioni intrattengano relazioni soprattutto con i comuni e le province, altre informazioni riguardano i finanziamenti e i rapporti contrattuali. Il finanziamento è, naturalmente, solo un aspetto delle relazioni, che in generale prendono la forma dell’interlocuzione o di collaborazioni non necessariamente contraddistinte da un ritorno economico; tuttavia il dato è significativo per il nostro discorso e da analizzare più in dettaglio (tab. 9).

Anche in questo caso va notato che oltre 53.000 organizzazioni, pari quasi al 52% del totale, hanno rapporti con le amministrazioni pubbliche consistenti in finanziamento di attività. La parte preponderante di tali relazioni è con le amministrazioni comunali. Decade dopo decade il numero di nuove organizzazioni che hanno stretto tali rapporti aumenta percentualmente, e ciò avviene anche dopo il 2010, malgrado (o grazie a) la crisi economica e le operazioni di riduzione del deficit pubblico. La stessa linea di tendenza si riscontra nel caso delle scuole e delle università pubbliche. È significativo, inoltre, che la tendenza inversa – cioè di una progressiva diminuzione – si registra a proposito dei ministeri, con una percentuale più che dimezzata tra gli anni Settanta e oggi. I dati disponibili, in cui vengono accorpate province e regioni, non consentono di verificare se il ruolo decrescente dei ministeri sia stato compensato da quello delle regioni, in particolare dopo la riforma del titolo V della Costituzione, cioè nei primi anni Duemila.

Un caso differente sembra essere quello delle ASL (Aziende Sanitarie Locali), i cui rapporti contrattuali con le nuove organizzazioni hanno raggiunto il picco negli anni Ottanta (22%), per poi diminuire progressivamente, fino a dimezzarsi dopo il 2010. Questa circostanza potrebbe essere connessa al fatto che il servizio sanitario ha anticipato rispetto ad altre amministrazioni sia la politica di coinvolgimento delle organizzazioni di cittadini (grazie a una sistematica e influente presenza di iniziative civiche in questo campo), sia quella di drastica riduzione della spesa, già a partire dagli anni Novanta e in modo molto più intenso nel primo decennio degli anni Duemila.

I comuni si confermano quindi di gran lunga i primi interlocutori delle organizzazioni di cittadinanza attiva, anche se, come è noto, la forma della convenzione per la gestione dei servizi non sempre comporta un rapporto di partnership su basi di parità e consiste spesso, invece, in un rapporto di mera fornitura di prestazioni (lo stesso si può dire, peraltro, di altri enti pubblici). È comunque interessante notare che, dai dati raccolti dall’ISTAT sul numero dei contratti in essere con le istituzioni di cui sopra, essi risultano in media superiori a due contratti per organizzazione (2,55 per la precisione), con un minimo di 1,90 contratti con i ministeri e un massimo di 3,14 contratti con l’Unione Europea. Ciò indica una tendenza alla sistematicità dei rapporti che non può essere sottovalutata.

L’attivismo civico e la dimensione regionale

L’attivismo civico nelle regioni

In questo paragrafo ci focalizzeremo sul rapporto tra le organizzazioni di cittadinanza attiva e la dimensione regionale. Per quanto si sia già potuto verificare che tale rapporto appare tutt’altro che intenso (è infatti quella locale la dimensione propria delle organizzazioni di attivismo civico), ciò non autorizza a ignorare il tema. Tratteremo quindi due distinti aspetti: quello della presenza delle organizzazioni di cittadinanza attiva nelle regioni italiane e quello dello stile di policy delle amministrazioni regionali verso questo fenomeno organizzativo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, un dato da prendere in considerazione è anzitutto quello del numero delle organizzazioni che hanno risposto alla domanda 27 del questionario dell’ISTAT in ciascuna regione. Il dato è contenuto nella tabella 10 nella quale viene anche indicato il rapporto tra numero di residenti e organizzazioni presenti. Con riferimento a questo rapporto, la tabella è stata organizzata ordinando le singole regioni, i settori e l’universo italiano in base alla quantità di residenti per organizzazione, dal rapporto più favorevole a quello più sfavorevole. Come si può vedere, la media italiana è di un’organizzazione ogni 578 abitanti, con il Trentino-Alto Adige nella condizione più favorevole (un’organizzazione ogni 300 abitanti) e la Campania in quella più sfavorevole (una ogni 1073).

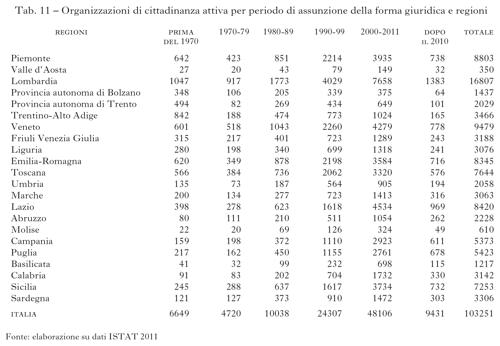

Per quanto riguarda i settori, il Nord-Est è quello che ha il rapporto più favorevole (un’organizzazione ogni 470 residenti), mentre il Nord-Ovest e il Centro sono pressoché nella medesima posizione (1/546 e 1/551), le Isole mostrano un dato decisamente inferiore (1/628) come pure il Sud, il cui rapporto è ancora maggiore (1/777). A proposito delle singole regioni, quelle più piccole (a eccezione del Molise) sembrano avere un rapporto più favorevole tra organizzazioni e popolazione, collocandosi nei primi cinque posti della classifica, con il minor numero di residenti per organizzazione. All’estremo opposto della graduatoria, sono collocate tutte le regioni del Sud (sempre con l’eccezione del Molise) oltre a Sicilia, Lazio e Lombardia. Queste tre sono le regioni più popolose del Paese assieme alla Campania. Tale dato è tutt’altro che scontato, considerato che gli approcci centrati sul capitale sociale, molto diffusi, portano usualmente a considerare, tra gli indicatori di un capitale sociale elevato, proprio il numero di associazioni per abitante (cfr. per es. ISTAT, CNEL 2013). Un ulteriore dato da considerare è quello della presenza regionale delle organizzazioni di cittadinanza attiva con riferimento alle decadi della loro costituzione. I dati relativi a questo punto sono contenuti nella tabella 11.

Ciò che può essere sottolineato qui non è tanto il fatto che in linea generale nelle regioni si registra una comune tendenza al raddoppio del numero di nuove organizzazioni decade per decade, ma che in alcuni casi essa non è rispettata. Ci sono regioni in cui la nascita di nuove organizzazioni è al di sotto della tendenza generale: è il caso del Piemonte, della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, dell’Emilia-Romagna, della Toscana tra gli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila. E, all’opposto, nel medesimo periodo, ci sono regioni in cui il numero di nuove organizzazioni è ben più alto del doppio del decennio precedente: è il caso del Molise, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia; nonché dell’Umbria, delle Marche, della Sardegna e delle stesse Campania, Basilicata e Calabria tra gli anni Ottanta e Novanta.

Sulla base dei dati a disposizione non è agevole avanzare ipotesi circa le differenze, nel corso dei decenni, nel tasso di creazione di nuove organizzazioni di cittadini. È possibile che le regioni settentrionali abbiano conosciuto un fenomeno di saturazione, vista l’alta densità associativa che le caratterizzava come eredità della fase precedente. Ma potrebbe essere rilevante anche che il tasso di crescita del numero di nuove organizzazioni in quasi tutto il Sud tra gli anni Novanta e il primo decennio dgli anni Duemila sia in qualche modo connesso con condizioni economiche particolarmente difficili, a fronte delle quali l’esternalizzazione dei servizi da parte delle amministrazioni locali sia rimasta una delle poche risorse attingibili. Resta comunque una netta prevalenza delle regioni del Nord quanto a presenza di organizzazioni civiche, sia in termini assoluti, sia in rapporto alla popolazione (nel Nord al 40,6% di organizzazioni corrisponde il 39% della popolazione, mentre nel Mezzogiorno al 30,6% delle organizzazioni corrisponde il 35% della popolazione). L’unica tendenza unitaria rilevabile riguarda dunque l’aumento di nuove organizzazioni nelle regioni meridionali tra gli anni Novanta e la prima decade del Duemila. Tale aumento appare generalizzato e ben al di sopra della media: il Molise, la Campania, la Calabria quasi triplicano il numero di nuove organizzazioni, cosa che avviene in Basilicata, mentre anche l’incremento della Sicilia risulta molto alto. Tra le ipotesi che richiedono un attento esame e maggiori dati a disposizione, oltre a quella di uno sviluppo endogeno delle capacità di auto-organizzazione per l’interesse generale della società, può essere formulata anche l’ipotesi di una strategia per fronteggiare condizioni economiche estremamente difficili e in particolare la disoccupazione, facendo leva sui processi di esternalizzazione dei servizi da parte delle amministrazioni locali, non più in grado di garantire le risorse occupazionali come in passato. Ma si tratta, come si è detto, soltanto di ipotesi. In ogni caso l’affermazione, data spesso per scontata, secondo cui un alto numero di organizzazioni di cittadini sia di per sé e automaticamente un indicatore di una situazione favorevole, andrebbe rivalutata criticamente.

Le regioni e l’attivismo civico

Il secondo aspetto che va preso in considerazione è quello del profilo di policy delle amministrazioni regionali nei confronti della cittadinanza attiva. Su questa materia mancano, a quanto è dato sapere, ricerche dedicate, come invece accade a proposito del rapporto tra comuni e porzioni specifiche di organizzazioni di cittadinanza attiva. Tenendo conto di questa circostanza, un utile punto di partenza può essere quello dell’analisi degli statuti delle 15 regioni a statuto ordinario, con l’obiettivo di verificare la presenza di un riferimento esplicito al principio di sussidiarietà, introdotto nella Costituzione nel 2000-2001, che certamente costituisce la più alta formalizzazione del significato dell’attivismo civico, oltre che, in generale, del valore costituzionale delle attività di interesse generale condotte da qualunque soggetto non pubblico, anche individuale, nel Paese. Dalla lettura degli statuti (http://www.parlamentiregionali.it/statuti-e-regolamenti/index.php) risulta che tale principio è esplicitamente espresso in 12 statuti su 15 (a esclusione di Lazio, Basilicata e Campania). La sua collocazione tuttavia varia di caso in caso: nella gran parte degli statuti è inserito tra i principi e le finalità generali della regione; in altri, è contenuto in un articolo a parte, talvolta unito a una visione più articolata della sussidiarietà, che comprende anche il rapporto tra regione ed enti locali; in altri ancora è contenuto in specifici articoli dedicati alla partecipazione; infine, si può trovare sia nei principi generali sia in articoli dedicati al modo di operare degli enti.

In generale, la gran parte delle regioni fa propria l’idea che la partecipazione organizzata dei cittadini nella definizione delle norme e delle politiche e, in misura minore, nella loro implementazione e valutazione, è un elemento che caratterizza la natura e la mission dell’istituzione. E naturalmente dedicano a questo tema una quantità di leggi ad hoc (per es., sulle organizzazioni di volontariato, sulle cooperative sociali, sulle associazioni ambientaliste o di consumatori), parti rilevanti di normative di policy (sulla sanità, sull’ambiente, sul welfare, ecc.), così come organi e procedure specifiche. Tuttavia, può essere interessante verificare in quanti statuti il tema della sussidiarietà ispirato alla Costituzione sia esplicitamente presente nella parte in cui si definiscono modi, strumenti e obiettivi specifici dell’attività della regione e non solo in quella che riguarda le finalità generali. Da questa verifica risulta che solo in quattro statuti, sui dodici che contengono il riferimento alla sussidiarietà, esso è inserito nei principi operativi, invece che nei, o in aggiunta ai principi generali (si tratta di Emilia-Romagna, Abruzzo, Umbria e Toscana). Questi dati sembrano dimostrare che tra le regioni e le organizzazioni civiche – le due grandi innovazioni politiche, rispettivamente di natura istituzionale e di natura sociale, dell’ultimo quarantennio – l’incontro non è mai avvenuto: più che di una relazione debole, bisognerebbe dunque parlare di un appuntamento mancato, che ha impedito lo svilupparsi delle grandi potenzialità in esso contenute. In sostanza, potrebbe esserci un divario tra le intenzioni espresse negli statuti delle regioni rispetto alla partecipazione organizzata dei cittadini ad attività di interesse generale e le concrete politiche approntate per mettere in opera tali intenzioni.

Per chiarire tale questione ancora aperta si possono enucleare le politiche che le amministrazioni regionali tendono prevalentemente ad approntare in relazione alle organizzazioni civiche. Quattro di esse appaiono, allo stato attuale, le principali, e ciascuna presenta problemi non indifferenti. La prima è una politica di riconoscimento delle organizzazioni. Essa si concretizza prevalentemente nella creazione di specifici albi e registri riservati a certi tipi di organizzazioni o a certe questioni pubbliche. A questi albi e registri le organizzazioni devono iscriversi rispettando i criteri stabiliti dall’amministrazione che riguardano prevalentemente i requisiti formali (statuto e suo contenuto, struttura associativa, redazione di documenti contabili ecc.) e, meno frequentemente, aspetti di carattere sostanziale (durata dell’organizzazione, attività prevalenti, competenze maturate, radicamento territoriale). Non si tratta di una specificità regionale: tutte le amministrazioni in Italia hanno adottato questa pratica delle ‘canne d’organo’ (Cotturri 2013), che finisce per imporre un isomorfismo tra organizzazioni di cittadini e assessorati, commissioni consiliari ecc., e nel quale si perde proprio l’originalità dell’approccio della cittadinanza attiva, che difficilmente può essere ricondotto alle strutture dell’amministrazione.

La seconda politica è quella della consultazione. Essa si realizza attraverso procedure ad hoc (come quelle dei ‘dibattiti pubblici’ introdotti da alcune amministrazioni regionali), l’apertura di fasi di consultazione su norme o programmi, la creazione di consulte od osservatori a tema, l’inserimento di rappresentanti di queste organizzazioni in comitati e consigli consultivi multistakeholder che possono avere carattere permanente e generale (come nel caso dei numerosi consigli regionali dell’economia e del lavoro) o riguardare la progettazione o la valutazione di programmi specifici, come quelli connessi ai fondi europei. Tralasciando la questione, di solito ignorata ma ineludibile, dei criteri di rappresentanza utilizzati per selezionare i partecipanti, è l’efficacia della consultazione a essere qui un problema, essendo difficile identificare l’effetto di queste pratiche, spesso time-consuming, per chi è alle prese con problemi materiali che richiedono il massimo dell’attenzione (Moro 2013).

La terza politica è quella del finanziamento di progetti e attività, realizzata usualmente attraverso bandi promossi dall’amministrazione o da enti a essa collegati. Queste iniziative, analoghe a quelle promosse dalla Commissione europea, possono avere una portata anche rilevante per organizzazioni che, come abbiamo visto, sono per lo più piccole o piccolissime. Tuttavia, le organizzazioni incontrano spesso problemi e ostacoli che rendono difficile cogliere tali opportunità. Uno di questi problemi è che i bandi rispecchiano usualmente le priorità stabilite dall’amministrazione, che non le individua attraverso una consultazione seria, rischiando di non tenere conto delle priorità e delle competenze delle organizzazioni civiche. Il secondo è che le competenze e gli apparati tecnici necessari per accedere ai bandi (progettazione, produzione di documenti amministrativi, ecc.) sono tutt’altro che diffusi e, malgrado il supporto che centri di servizi e strutture di secondo grado possono dare al riguardo, solo alcune organizzazioni – le più equipaggiate – sono in grado di accedere a questi fondi. Il terzo problema è che questi bandi comportano un’attività di rendicontazione lunga e di alta complessità, tale da scoraggiare la partecipazione.

La quarta politica, infine, è quella dell’affidamento alle organizzazioni civiche della gestione di servizi, realizzata direttamente dagli enti regione (o più spesso indirettamente ma sotto la loro responsabilità) specialmente nella sanità e nel welfare. Il tema è noto e non occorre dedicarvi molto spazio. Si è parlato in proposito di ‘sussidiarietà strumentale’ (Barbetta 2011), ossia di rapporti che non hanno la forma né la sostanza paritaria di una partnership, ma quella di un contratto per la fornitura di servizi in cui, attraverso l’esternalizzazione, spesso le amministrazioni pubbliche (non certo solo le regioni) trasferiscono anche la responsabilità politica. Dal punto di vista giuridico e sostanziale, per un ‘effetto di funzionalizzazione’ di questa politica, la differenza tra un’organizzazione di volontariato o una cooperativa sociale e un normale fornitore dell’ente diventa molto labile. A tale proposito, inoltre, si sottolinea da tempo come troppo spesso la finalità di queste convenzioni sia quella di risparmiare o di aggirare il blocco delle assunzioni delle amministrazioni, cosicché possono crearsi cortocircuiti e situazioni di bassa qualità dei servizi e delle stesse condizioni di lavoro.

La versione della sussidiarietà che viene praticata, insomma, appare ancora largamente connessa a logiche di regolamentazione e controllo, di puro esercizio verbale su materie amministrative, di pressione volta a conformare le organizzazioni alle priorità stabilite dall’amministrazione di utilizzo delle organizzazioni stesse come fornitori di servizi per conto dell’amministrazione. Essendo queste le prassi prevalenti, e mancando il legame diretto con il territorio che invece caratterizza le attività dei comuni (non esenti tuttavia da queste stesse prassi), risulta difficile che la regione diventi per le organizzazioni civiche un punto di riferimento.

La storia della cittadinanza attiva in Italia: un problema aperto

Una storia minore

Nelle narrazioni e nella ricerca storiografica sull’Italia, dell’attivismo dei cittadini nella sfera pubblica si nota soprattutto l’assenza. Nel suo lavoro più recente, uno dei maggiori studiosi di questo fenomeno, Giuseppe Cotturri, ha rivendicato la necessità di una rilettura della storia della Repubblica utilizzando lo standpoint di queste nuove forme di partecipazione anziché quello del sistema politico, dei suoi attori e dei suoi satelliti (Cotturri 2013). Si tratta di un caso di ‘storia minore’, sia per il suo carattere molecolare e prevalentemente locale, sia per la sua estraneità allo sguardo degli interpreti della storia ‘maggiore’ della politica nazionale o sovranazionale, anche se non sempre fatta da eroi. Tuttavia, a differenza delle tante storie minori, essa non riguarda il ‘lato umano’ delle vicende narrate, quello che investe attori dimenticati proprio perché irrilevanti se non per le proprie biografie. Riguarda invece un versante nascosto delle vicende della Repubblica, tuttavia necessario a rendere conto di tali vicende nel loro complesso. Secondo Cotturri, questa storia minore «si era annunciata fin dalla metà degli anni Settanta in Italia in vari ambiti della mobilitazione sociale: non era il dentro/fuori dai partiti il punto cruciale, ma il che cosa fare senza rimettersi completamente alla delega» (p. 16). Questa trasformazione ha avuto per oggetto la costruzione della sfera pubblica, o meglio un modo nuovo di costruirla, «sulla base di pratiche sociali ‘positive’ e autonome» (p. 17), avviate dalle esperienze di volontariato:

La direzione in cui sta crescendo una democrazia più matura è segnata da soggetti diffusi, apparentemente deboli e misconosciuti, che tuttavia con un loro molecolare agire politico-sociale hanno introdotto nel sistema i fondamenti di un riassetto dei poteri, sollecitando modi di costruzione della sfera pubblica in cui tocca ai partiti e alle istituzioni seguire le iniziative dal basso. La trasformazione è radicale […]. Ma la storia di come tutto questo è avvenuto viene sottaciuta, manca di una lettura d’insieme che aiuti ad apprezzare quel che è in cammino (p. 33).

La chiave di lettura che Cotturri utilizza è di tipo costituzionale, segnatamente quella della circolarità tra dinamiche sociali e dinamiche giuridiche che caratterizza lo sviluppo costituzionale del Paese:

Senza questo pezzo di storia, la vicenda della Repubblica italiana appare incomprensibile, resterebbe misterioso il fatto che la Costituzione, delegittimata fin dal momento della sua adozione da forze di maggioranza e di governo, e attaccata ripetutamente per decenni, sia tuttora la sola ancora che funziona per traguardare la crisi e aprire un futuro alla democrazia (p. 25).

È dunque indispensabile che questa storia minore venga tenuta in considerazione:

Manca […] una visione di assieme socialmente condivisa, circa il rapporto tra retorica delle riforme ed effettiva pratica riformatrice. Manca […] la consapevolezza di come il dispiegarsi di attività civili sia parte della vicenda complessiva che caratterizza la storia del nostro paese (p. 24).

A tutt’oggi, dunque, per sviluppare queste indicazioni mancano alcune fondamentali condizioni. Una di queste, tuttavia, è una precisa identificazione del fenomeno nei suoi aspetti empirici e lungo l’asse del tempo, alla quale con questo saggio si è cercato di dare un contributo. Senza questa identificazione, infatti, si rischia di dar luogo a ricostruzioni che, per quanto accurate, di tale fenomeno potrebbero ignorare o sottovalutare caratteristiche, dinamiche e protagonisti fondamentali (cfr. Marcon 2004); oppure di utilizzare, più o meno consapevolmente, paradigmi che potrebbero essere fuori luogo: per es., quello di considerare l’attivismo civico come un soggetto unico, con intenzionalità, motivazioni e obiettivi unitari, quando si tratta invece di un ‘ambiente’ in cui operano una molteplicità di soggetti con finalità e approcci alla realtà diversificati fra loro; oppure, ancora, quello di guardare a tale fenomeno in termini evoluzionistici, postulando che alla sua nascita debbano necessariamente seguire una giovinezza, una maturità, una senescenza e un’inevitabile morte, mentre in realtà non sappiamo né se la cittadinanza attiva risponda a una logica ciclica di nascita e morte, né in quale stadio essa sarebbe eventualmente oggi.

Fatte queste necessarie precisazioni, va però aggiunto che la stessa scelta di organizzare i dati provenienti dal Censimento dell’ISTAT per decadi è in effetti una piccola intromissione nel dominio della storiografia, giacché allude a una periodizzazione. Appare corretto, nei confronti del lettore, chiarire le ragioni di questa scelta, seppure in modo estremamente (e volutamente) sintetico, indicando gli elementi che inducono a considerare plausibile che i decenni segnino anche fasi diverse, in relazione a cambiamenti del contesto e/o delle intenzionalità e delle pratiche delle organizzazioni civiche.

Gli anni Settanta

Il fenomeno della cittadinanza attiva comincia a manifestarsi in Italia negli anni Settanta. Si tratta di un periodo di crisi istituzionale, sociale ed economica del Paese in un quadro internazionale solo apparentemente stabile, con un blocco del sistema politico che non sarà superato dal tentativo della solidarietà nazionale, la quale mira a ristabilire le connessioni tra la politica e la società italiana (Moro 2007). Essa assume le forme di un impegno civico volontario, alternativo sia alla politica dei partiti, sia alle tradizionali forme dell’assistenza e della mutualità, sia alla mera protesta con i suoi pericoli di deriva violenta (Frisanco 2013). Le organizzazioni sono inizialmente poche (meno di 5000 ancora esistenti, oltre a una porzione di quelle provenienti dal tradizionale associazionismo solidaristico e mutualistico, che in quel frangente vivono una profonda crisi), ma la loro identità è nettamente distinta dall’esistente, benché nasca soprattutto nell’ambiente favorevole della Chiesa cattolica. Ciò da cui si prende le distanze è la politica come scontro o confronto ideologico e come pura ‘ginnastica verbale’; ciò che si rivendica è uno status di cittadinanza che includa l’impegno per fronteggiare emergenze di natura pubblica che hanno a che fare con la vita delle persone e delle comunità.

I temi di cui queste organizzazioni si occupano vanno dalla solidarietà internazionale all’accoglienza e al recupero di persone in situazioni di emarginazione e di abbandono (come i tossicodipendenti o le persone in condizioni di povertà estrema), dalla condizione delle persone nei quartieri degradati o nelle baraccopoli delle periferie urbane alla lotta per il riconoscimento e l’affermazione di diritti come quelli delle donne o degli omosessuali (questa era l’espressione usata all’epoca), dal diritto alla casa alla democratizzazione delle istituzioni (dal carcere alle forze di polizia al servizio militare) e delle professioni. Gruppi di volontariato, comunità di accoglienza, movimenti di solidarietà internazionale, comitati e gruppi di quartiere sono le forme prevalenti in cui questo impegno si manifesta. L’azione civica spinge avanti e accompagna le grandi riforme di questo decennio, riguardanti la difesa dell’ambiente, la vita familiare, le istituzioni e il loro assetto e soprattutto il welfare; riforme che generano sia nuovi problemi da affrontare sia inediti spazi e opportunità di azione da cogliere.

A parte il riconoscimento legislativo delle organizzazioni di cooperazione allo sviluppo, il fenomeno in pratica non è percepito dall’opinione pubblica e dal sistema politico, in cui dominano ancora i partiti e le associazioni tradizionali, e con difficoltà viene colta anche la ‘primavera della partecipazione’ nel territorio e nelle scuole, un fenomeno di massa presto riassorbito in una logica tutta interna al sistema politico e istituzionale.

Gli anni Ottanta