La crisi finanziaria e l'Italia

La crisi finanziaria e l’Italia

Nel 2011, per la prima volta da oltre mezzo secolo, si è profilato il rischio che un paese sovrano appartenente all’area dei paesi avanzati non fosse in grado di onorare il proprio debito e dovesse perciò dichiarare default, come finora avevano fatto solo paesi dell’America Latina, dell’Est europeo o del Sud-Est asiatico. Il problema ha riguardato i paesi periferici dell’area dell’euro, in particolare Grecia, Irlanda e Portogallo che, nonostante gli aiuti predisposti dall’Unione Europea e dal Fondo monetario internazionale, hanno visto continuamente crescere il livello del debito pubblico e aumentare i tassi di interesse richiesti dagli investitori, fino a raggiungere livelli a due cifre. Si è cioè profilata una vera e propria crisi del debito sovrano, che ha creato problemi rilevanti anche all’Italia, che negli ultimi anni aveva condotto una politica di rigore fiscale, ma che scontava la pesante eredità del debito pubblico accumulato nel passato. La crisi del debito sovrano è la nuova mutazione della crisi finanziaria scoppiata nel 2007 ed è dovuta al fatto che, per salvare le banche responsabili della più grave fase di instabilità della storia, i governi sono stati costretti a intervenire massicciamente (con ricapitalizzazioni delle banche e generose garanzie sui loro debiti) e a espandere la spesa pubblica per sostenere l’attività produttiva che si era improvvisamente bloccata.

La tabella nella pagina seguente confronta il rapporto fra debito pubblico e PIL prima della crisi con quello previsto per la fine del 2011. I valori dell’Italia sono posti al centro per confrontarli meglio con quelli dei grandi paesi occidentali (a sinistra) e dei cosiddetti paesi periferici dell’area dell’euro (a destra).

Ovunque l’incremento è vistoso: gli Stati Uniti hanno quasi raggiunto il 100%, il Regno Unito ha visto raddoppiare il peso relativo del suo debito e Francia e Germania superano largamente il mitico livello del 60% previsto dal trattato europeo.

Fra i paesi periferici spicca il caso dell’Irlanda, paese che sembrava il più virtuoso prima della crisi e ha visto più che quintuplicare il suo debito a causa degli interventi di salvataggio delle banche. È la prova più evidente che la crisi del debito sovrano è la nuova manifestazione della crisi finanziaria generale.

L’incremento del debito dell’Italia è stato in termini relativi il più modesto fra i paesi inclusi nella tabella. Il dato si spiega con l’azione congiunta di due fattori.

In primo luogo, il sistema bancario italiano è fra quelli che hanno affrontato la crisi in condizioni di maggiore robustezza: non aveva titoli rischiosi in quantità apprezzabile e disponeva di capitali quantitativamente e qualitativamente migliori nel confronto internazionale, dunque non ha gravato sulle casse statali e ha potuto, anche se fra oggettive difficoltà, rispondere alla crisi autonomamente, cioè con aumenti di capitale sottoscritti dal mercato. Nello stesso tempo, la politica della spesa pubblica è stata condotta con rigore; ciò che ha consentito di registrare nell’anno un surplus primario, cioè al netto degli interessi, caso unico fra i paesi con elevati problemi di debito, e di impostare la manovra 2012-14, varata in luglio, sul raggiungimento del pareggio di bilancio a partire dal 2012. Tutto questo non è bastato a evitare all’Italia di rimanere pesantemente coinvolta nelle fasi più calde della crisi greca, in particolare nel corso dell’estate. Lo spread dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi ha fatto segnare livelli record dall’avvio dell’euro: stabilmente oltre i 200 punti base e in taluni momenti anche oltre 300. I motivi sono essenzialmente due. Il primo è che vi sono fondati elementi per ritenere che Grecia, Irlanda e Portogallo abbiano ormai superato il livello di sostenibilità del proprio debito pubblico e abbiano bisogno non solo di aiuti per ripagare temporanee difficoltà a onorare i debiti in scadenza, ma di un accordo con i creditori, cioè di qualche forma di default selettivo. La riluttanza dei governi europei ad adottare soluzioni drastiche di questo tipo, che avrebbero potuto stendere un cordone sanitario intorno ai tre paesi in crisi, ha fatalmente coinvolto anche i paesi più grandi con problemi di debito pubblico, come appunto Italia e Spagna. Il secondo motivo è strettamente interno perché ci sono almeno due punti critici nel rigore fiscale finora realizzato. Da un lato occorre ritrovare la chiave della crescita economica, che l’Italia sembra aver smarrito: è stato calcolato che la manovra finanziaria che ci siamo impegnati a compiere nei prossimi anni è sostenibile solo se il paese saprà crescere del 2% all’anno: un obiettivo ambizioso se confrontato con il risultato complessivo degli ultimi dieci anni: un misero 2,7%. Dall’altro lato, come ha detto il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi (dal 1° novembre passerà alla guida della Banca centrale europea) nelle ultime Considerazioni finali, la manovra deve essere «tempestiva, strutturale e credibile», dunque basata su tagli selettivi della spesa pubblica, in modo da ammortizzare l’impatto economico e sociale del rigore. Ma sono state espresse da più parti forti riserve sulla capacità dell’esecutivo in carica di dare al rigore quantitativo anche la dimensione qualitativa necessaria. Di qui le turbolenze sui mercati, che appaiono ancora lungi dal placarsi. In definitiva, il problema del debito pubblico è esploso come conseguenza della più grave crisi finanziaria mai attraversata e richiede, in Europa come in Italia, risposte politiche adeguate alla gravità della situazione, perché è necessaria un’opera essenziale di risanamento dei conti pubblici, di riduzione degli eccessi di debito privato (soprattutto nei paesi anglosassoni) e di rilancio dell’economia. I mercati sembrano pessimisti sulla capacità dei governi dei principali paesi di dimostrarsi all’altezza della situazione. L’ottimismo deriva dal fatto che la storia dimostra che i mercati non sempre hanno ragione.

Questione di crescita (e di competitività)

Ad aumentare la vulnerabilità italiana alla crisi finanziaria mondiale ha concorso, forse più ancora che l’alto livello del debito pubblico, la scarsa crescita economica che si registra ormai da un decennio: com’è stato fatto osservare, il problema è rappresentato dal denominatore (il PIL) non meno che dal numeratore (il debito pubblico). Anche se è difficile definire con precisione i fattori che influenzano la crescita economica di un paese, probabilmente può essere utile analizzare i risultati del Global Competitiveness Index (GCI, indice di competitività globale) realizzato da un apposito ufficio del World Economic Forum. Dai dati per il 2010-11 risulta infatti che l’Italia è solo al 48° posto di questa speciale classifica, con risultati particolarmente negativi in alcuni dei cosiddetti ‘pilastri’ (dodici fattori individuati come determinanti per lo sviluppo economico): le istituzioni, l’efficienza del mercato del lavoro e lo sviluppo dei mercati finanziari; in questi particolari indici l’Italia risulta rispettivamente al 92°, al 118° e al 101° posto.

Non solo Italia

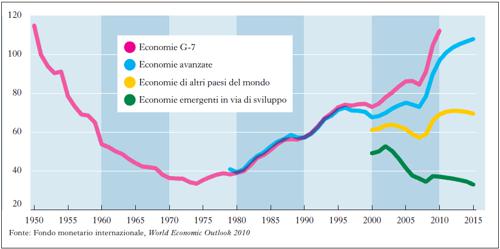

Come emerge dal grafico, l’incremento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo è stato un fenomeno non esclusivamente italiano, ma comune a tutte le economie avanzate, soprattutto a quelle dei paesi che fanno parte del gruppo dei G-7 (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Giappone) sin dalla seconda metà del 19° secolo e in particolare a partire dagli anni Ottanta del Novecento.

L’eredità degli anni Ottanta

L’aumento relativamente contenuto del debito pubblico italiano durante la crisi finanziaria si è, purtroppo, innestato su una situazione di partenza decisamente sfavorevole (cfr. la tabella nella pagina precedente) prodottasi, nella maggior parte, nel corso degli anni Ottanta. Il debito pubblico italiano si aggirava ancora nel 1981 attorno al 60% del PIL: tale livello, pur sempre doppio rispetto a quello di vent’anni prima, dipendeva però dall’attuazione di una serie di costose riforme negli anni Settanta – come l’obbligo scolastico a 14 anni, la scuola materna statale, l’università aperta a tutti, l’universalizzazione del sistema pensionistico (i cui beneficiari raddoppiarono) – in coincidenza con una fase economica relativamente sfavorevole, anche a causa degli shock petroliferi. Tra il 1982 e il 1992, la percentuale di debito pubblico in rapporto al PIL è invece nuovamente raddoppiata – raggiungendo il 120%, un livello sostanzialmente simile a quello attuale – nonostante una crescita economica abbastanza forte, che avrebbe quindi offerto la possibilità di correggere senza gravi problemi il trend negativo della spesa pubblica.

Due problemi correlati?

È difficile stabilire quanto il debito pubblico abbia contribuito a rallentare la crescita dell’economia italiana. Nondimeno, anche alla luce del relativo sottosviluppo dei mercati finanziari in Italia (che peraltro ha contribuito a isolare, in qualche misura, il nostro paese nella prima fase della crisi finanziaria mondiale, nel 2007-08), è possibile che l’enorme emissione di titoli di Stato alimentata da una spesa pubblica a tratti fuori controllo abbia contribuito a ‘spiazzare’ gli investimenti privati, dirottando il risparmio verso un tipo d’investimento percepito come sicuro (e a lungo anche piuttosto redditizio) a detrimento di opzioni forse più rischiose ma più produttive, come azioni e obbligazioni emesse da imprese private.