La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito pubblico

La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito pubblico

Scrivendo vent’anni dopo la conclusione della guerra di Morea, quando la breve stagione settecentesca del dominio sul Peloponneso si era quindi già conclusa, il segretario veneziano Vendramino Bianchi, riflettendo sul significato di quella effimera vittoria, annotava come ogni piazzaforte conquistata in Morea fosse costata alla Repubblica di San Marco «un tesoro di denaro e di sangue» (1). Come lo stesso Bianchi premetteva non si trattava di un’espressione esagerata, né doveva suonare cinico l’ordine di quella ricostruzione che assegnava ai costi materiali un ruolo preminente rispetto a quelli umani: nel rievocare quel conflitto, come nel ricostruire negli atti di governo o nelle pagine della storiografia ufficiale lo scontro sei-settecentesco con la potenza ottomana tornano sovente i riferimenti all’onere quasi insopportabile che quegli otto decenni di guerra costituirono per le finanze della Repubblica.

Risulta naturale riunire l’arco di tempo tra l’inizio della guerra di Candia (1645-1669) e il termine della seconda guerra di Morea (1714-1718) in un unico periodo contrassegnato dal conflitto mediterraneo e dai suoi contraccolpi commerciali ed economici. Nel tracciare un profilo della finanza pubblica veneziana nel suo ultimo secolo repubblicano, e per meglio comprendere la situazione in cui essa versava allo schiudersi del secolo, è necessario invece cogliere al di sotto dell’indubbia unitarietà di questa fase almeno una sua suddivisione interna. Tra gli ultimi anni della guerra di Candia e i primi successivi alla definitiva perdita dell’isola venne infatti varato un insieme di provvedimenti economici e finanziari le cui implicazioni per la politica finanziaria settecentesca furono di primaria importanza.

L’onere della «neutralità armata» tra le guerre di Morea

Alcuni di questi provvedimenti, come la possibilità concessa nel 1665 ai contribuenti veneziani di pagare parte delle loro imposte in frumento (2), furono decisamente innovativi. Altri, come la soppressione tra 1662 e 1684 dei dazi portuali in uscita (3) o la manovra sul debito pubblico del 1672 (4), anticiparono linee di condotta alle quali si ricorse in seguito più volte nella speranza di affrontare gli insoluti nodi del rapporto tra incentivi al commercio e gettito daziale da una parte, e tra necessità di cassa e costo del debito pubblico dall’altra. La coniatura nel 1665 di una nuova moneta d’argento detta «ducatello» del valore di un ducato di conto (5) o la contemporanea decisione di rendere l’imposta detta campatico permanente (6) rappresentarono invece una semplice ripresa di precedenti lontani che ebbero però questa volta una continuità diversa: il ducato d’argento, ad esempio, continuò a mantenere intatti titolo e peso fino alla caduta della Repubblica costituendo così un elemento concreto di stabilità nel caotico mercato monetario del tempo.

La congiuntura economica generale che venne instaurandosi nell’ultimo quarto del XVII secolo e la ripresa del commercio marittimo sembrarono assecondare queste iniziative di riequilibrio della finanza pubblica veneziana. Mentre tale disegno iniziava a prendere corpo la decisione nel 1684 di riaprire il conflitto in Oriente inaugurò un nuovo ciclo dell’economia pubblica marciana, che doveva concludersi solo trentacinque anni dopo con la pace di Passarowitz e la fine del plurisecolare conflitto con la Sublime Porta. Dopo la fine della prima guerra di Morea passarono infatti solo un paio di anni prima che la guerra di successione spagnola non costringesse la Repubblica a reimmergersi in un’economia di guerra. «Esausto l’erario, disarmate le piazze di Terra ferma, stanchi li sudditj dagli aggravj, consumate in parte, ed in parte impegnate le pubbliche rendite, deteriorato il commerzio», scriveva sempre il Bianchi (7), il governo veneziano optò per la cosiddetta «neutralità armata», che comportava sul piano militare una sorveglianza non passiva del territorio e dei confini, e quindi un impegno considerevole di uomini e di mezzi.

Si trattava probabilmente dell’unica soluzione a disposizione del governo repubblicano, al quale non dovettero inoltre sfuggire i possibili vantaggi commerciali di una posizione neutrale. In realtà gli oneri economici e finanziari di una guerra in corso non tardarono a farsi avvertire: ne risentirono in primo luogo le popolazioni della Terraferma, soprattutto del Veronese e della Lombardia veneta, dove i passaggi e le scorrerie di Imperiali e Gallispani provocarono danni rilevanti all’agricoltura, al commercio e alle attività manifatturiere (8). La stessa navigazione commerciale non si svolse poi nella tranquillità che si auspicava: la flotta francese alla ricerca di legni imperiali risalì la costa adriatica fin addirittura al porto di Malamocco. Il piano militare imponeva infine una presenza consistente di truppe in Terraferma, circa 24.000 uomini in parte spostati dai possedimenti orientali, con costi di mantenimento considerevoli (9).

Di fronte ad una tale situazione il senato si mosse secondo linee di condotta sperimentate, agendo in primo luogo sulla leva fiscale. Nel 1705 vennero aumentate in via straordinaria le imposte dirette mediante l’imposizione di una «mezza decima suppletiva», cioè della metà dell’imposta annuale che gravava sui beni immobili dichiarati. L’anno successivo si incrementò l’addizionale ordinaria sulla stessa decima, che era già stata ritoccata nel 1695 (10) e che raggiunse così i dieci soldi per lira, la metà dell’imposta. Parallelamente si agì anche sulle tariffe daziarie, un campo di intervento che presentava più incognite che certezze per la farraginosità del sistema delle esazioni, per il timore di comprimere gli scambi e soprattutto per la consapevolezza che aumenti repentini e consistenti delle tariffe finivano semplicemente per allargare l’area della produzione e del commercio controllata dal contrabbando. Si ritoccarono due tra i dazi che fornivano i maggiori introiti: nel 1700 quello del sale (che era stato già aumentato nel 1684 e 1696) (11) e nel 1704 quello dell’olio, con una modifica che secondo i calcoli del senato avrebbe dovuto rendere 80.000 ducati in più all’anno (12).

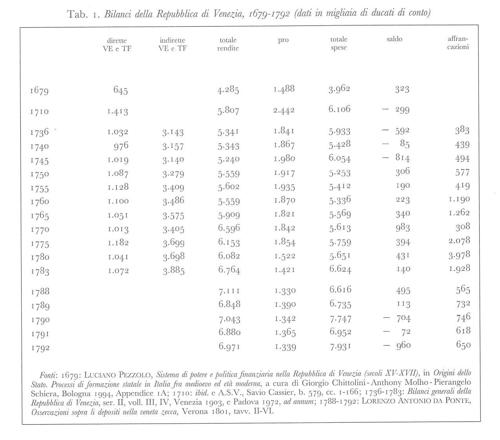

Due documenti tornano utili per inquadrare questo passaggio (13). Si tratta dei riepiloghi completi del movimento contabile delle diverse amministrazioni della Serenissima per gli anni 1710 e 1713, compilati sulla scorta di rendiconti ufficiali (v. Tab. 1). Furono redatti in maniera accurata ma con un metodo ancora approssimativo; tuttavia, considerando la coerenza tra numerose voci e la vicinanza temporale delle due rilevazioni, può risultare utile trarne qualche indicazione, sia sul risultato dei provvedimenti fiscali a cui si è fatto sopra riferimento, sia più in generale sullo stato di salute complessivo della finanza veneziana dopo la prima neutralità armata settecentesca.

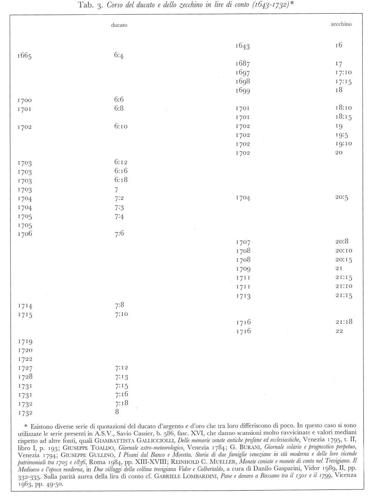

Rispetto al bilancio del 1679 le rendite appaiono in forte aumento, passando da 4.200.000 ducati di conto ad oltre 5.800.000 nel 1710; con una velocità anche superiore risultano però cresciute anche le passività, salite da 3.900.000 a 6.100.000 ducati. L’entità di tali movimenti può trarre in inganno, essendo in parte da addebitare al processo di svalutazione della moneta di conto che negli stessi anni aveva ripreso vigore. Si osservino ad esempio il ducato d’argento e lo zecchino, le monete delle contrattazioni di medio ed alto livello (v. Tab. 3); il corso del ducato, o ducatello, passò dal valore standard di 6 lire e 4 soldi del 1679 a 7:8 lire nel 1714, con una crescita quindi del 19%, mentre il ducato d’oro, o zecchino, crebbe nello stesso periodo da 16 a 21 lire e 15 soldi, il 35% in più, evidenziando una velocità di slittamento della moneta di conto paragonabile a quella dei momenti caldi della «rivoluzione di prezzi» di fine Cinquecento.

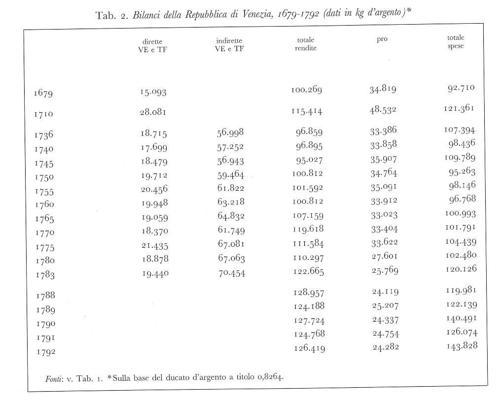

In termini reali l’aumento delle entrate fu di conseguenza assai ridotto: utilizzando come deflatore il corrispettivo metallico (in argento) dei valori sopra esposti, fatto 100 il dato del 1679, le rendite salirono a 115 nel 1710 a fronte però di un contemporaneo aumento delle uscite che toccarono l’indice 130 (v. Tab. 2). Pur tenendo conto della cautela con cui questi dati vanno interpretati, il peggioramento delle condizioni finanziarie risulta evidente, ed è confermato dal saldo di bilancio che nel 1679 presentava un avanzo di circa 300.000 ducati mentre trent’anni dopo registrava invece un passivo superiore ai 400.000 ducati.

Sebbene fossero le imposte indirette a fornire il maggior cespite all’erario erano però le imposte dirette, per la delicatezza degli equilibri che andavano a toccare inserendosi nel cuore del complesso meccanismo che regolava il rapporto tra lo stato ed i contribuenti, lo strumento fiscale utilizzato con maggiore cautela. Tra i due periodi in osservazione l’insieme delle diverse imposte dirette riscosse nella Dominante ed in Terraferma passò da 645.000 ad oltre 1.400.000 ducati, con un incremento deflazionato dell’86%.

Ad un primo esame tale aumento parrebbe imputabile all’azione delle addizionali che avrebbero dovuto apportare sulla carta incrementi considerevoli; in realtà è stato però osservato che tale strumento riuscì a malapena a coprire la svalutazione della moneta di conto (14), e quindi un aumento del carico fiscale sui beni immobili e sui redditi da lavoro e da commercio dovette effettivamente verificarsi.

È poi possibile che il dato del 1710 comprenda anche parte di anticipazioni di imposta, e non la sola imposta ordinaria riscossa. Nel 1702 risulta esser stata levata una tansa ad investir, un’imposta che colpiva i redditi derivanti da attività commerciali e le rendite finanziarie secondo una stima effettuata da un’apposita commissione, e che era stata decretata non a perder, ma con la corresponsione di un buon interesse, il 5%. Nel 1707 si ricorse poi all’anticipazione della decima (15). È certamente vero che questo tipo di prestiti a breve doveva avere una qualche sua intrinseca efficacia: dare il vantaggio di ricevere interessi per imposte che comunque si sarebbero dovute versare invogliava anche i contribuenti renitenti a sottomettersi all’imposizione fiscale. Peraltro va osservato che si trattava comunque di una forma di riscossione anticipata di entrate future, per le quali lo stato si caricava inoltre di interessi passivi.

Nel complesso le imposte dirette prima della seconda guerra di Morea apportavano il 24% del denaro che annualmente incassava la Repubblica, una percentuale superiore a quella degli ultimi anni della guerra di Candia, a testimonianza del grave impegno rappresentato dalla neutralità armata. Il governo patrizio cercò di rastrellare liquidità in ogni direzione, spingendo l’imposizione diretta fino ad un livello che può essere considerato un limite massimo strutturale oltre il quale l’elusione e l’evasione che per reazione ne sarebbero derivate avrebbero reso controproducente l’inasprimento fiscale.

Di più complessa valutazione è il giudizio sui provvedimenti daziari; sul gettito delle imposte indirette influivano infatti specularmente l’andamento della congiuntura economica generale ed elementi di contesto quali il movimento della produzione interna o del traffico portuale, che fino agli anni 1713-1714 in virtù anche della guerra in corso registrò un aumento costante (16). Le tariffe dei beni di consumo, a parte quelle dell’olio e del sale, non vennero sostanzialmente toccate, né risultano riforme dei dazi portuali o di quelli del transito interno, se non una liberalizzazione del mercato interno della lana (17).

Con le imposte dirette al loro tetto storico (18) e senza intraprendere manovre di ampio respiro nel settore daziario la possibilità di incrementare le rendite restava quindi preclusa. Due famiglie non nobili vennero aggregate al patriziato nel 1704, con un ricavo di 100.000 ducati ciascuna (di cui peraltro metà in crediti verso lo stato): somme ben lontane da quelle ottenute vent’anni prima, quando furono 26 le famiglie che versarono un simile obolo per sedere sui banchi del maggior consiglio (19). Nel 1709 venne sospesa la vendita degli uffici della burocrazia intermedia, che rendeva una decina di migliaia di ducati, e che pure poco dopo venne ripresa (20). Ben lontana dai suoi momenti migliori era pure la vendita dei beni comunali, che racimolava appena 12.000 ducati, secondo il bilancio del 1710. Esplorate o abbandonate tutte queste strade, il finanziamento del deficit non poteva che procedere secondo uno strumento conosciuto bene, così come da tutti gli stati moderni, anche dall’amministrazione marciana: l’aumento del debito pubblico.

Il ricorso massiccio e costante a questa forma di finanziamento risalta bene dal bilancio del 1710, secondo cui la somma che veniva destinata al pagamento degli interessi passivi, i cosiddetti pro, risultava essere di oltre 2.400.000 ducati, dimostrando un aumento di un quarto rispetto al 1679 e giungendo quindi ad impiegare il 42% delle entrate statali. Se si considera che a causa della neutralità armata le spese militari assorbivano una percentuale identica delle attività, il quadro con cui nel 1714 la finanza veneziana si trovò ad affrontare l’offensiva ottomana per la riconquista della Morea appare, nei suoi elementi principali, fortemente compromesso.

Il peso del debito pubblico, 1710-1719

Lo studio della finanza pubblica consente di penetrare alcuni aspetti fondamentali delle società e delle economie dell’età moderna. Osservando l’azione dello stato confrontarsi quotidianamente con le istanze di fasce sociali, istituzioni territoriali ed entità giurisdizionali diverse, viene infatti alla luce sia il processo di trasformazione delle istituzioni statali, sia il concetto che il suddito aveva di sé, del «pubblico», dell’autorità.

Agli inizi del Settecento lo stato-macchina aveva ormai raggiunto livelli di complessità e funzionalità considerevoli con amministrazioni burocratiche ramificate, reti diplomatiche stabili e apparati militari che richiedevano interventi consistenti in infrastrutture, tecnologie, uomini. Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sorreggere tali attività incontrava resistenze diverse. Una prima forza antagonistica era implicita nella stessa concezione corrente di stato, che accettava e difendeva al proprio interno privilegi e differenziazioni quali risultato di una diversità naturale tra i sudditi. Nel concreto dell’azione coercitiva fiscale questo si risolveva in una congerie di privilegi, esenzioni, franchigie che limitavano la capacità impositiva dello stato: si pensi alle esenzioni concesse a signorie feudali, alla presenza di vaste autonomie territoriali o al sempre problematico rapporto con enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Un secondo fattore di resistenza era rappresentato dalla struttura dello stesso apparato amministrativo, dove accanto a realtà organizzate e produttive si trovavano uffici nei quali regnava ancora una concezione personalistica dell’ufficio pubblico e proliferavano abusi ed inefficienze. Ovviamente ogni situazione di confusione interna veniva sfruttata per sottrarsi all’imposizione statale, sicché l’inefficacia dell’amministrazione veniva a costare due volte: per lo spreco delle risorse e per l’incapacità di sottoporre tutti i contribuenti alle esazioni di legge.

Per Venezia sussistevano poi alcuni elementi di resistenza peculiari. La Serenissima estendeva il proprio dominio su un territorio ampio e disorganico, dall’entroterra lombardo all’Egeo, passando per le coste della Dalmazia e le isole Ionie. Nel governo di queste terre diverse Venezia aveva cercato di contemperare le esigenze di autogoverno locali con la necessità di mantenere salda l’autorità centrale dello stato. Il risultato presentava una sostanziale differenza tra la realtà dello stato da terra e quello da mar: nel primo l’autonomia e il ruolo di controllo assegnato ai ceti dirigenti delle città risultava più accentuato, tanto che si è potuto parlare di una forma-stato di tipo federativo; nello stato da mar i ceti dirigenti locali appaiono più in contrapposizione con le autorità veneziane (e in connivenza con i governatori patrizi) che in un rapporto funzionale con la macchina statale.

Un ulteriore elemento caratterizzante di cui tenere conto era costituito dalla particolare natura costituzionale della Serenissima, una Repubblica retta da un’oligarchia di patrizi le cui fortune, nate dalla mercatura medievale, traevano ormai sostentamento soprattutto dalla rendita fondiaria e dall’investimento finanziario (21). Rispetto alle monarchie italiane ed europee – che in questo periodo si trovarono coinvolte in problemi finanziari non meno gravi di quelli della Repubblica veneta – la vicenda della finanza pubblica marciana va considerata alla luce di tale peculiarità istituzionale, per cui i patrizi riuniti in assemblea decretavano riguardo alla materia finanziaria avendo di mira l’interesse dello stato, ma non potendo ignorare che i primi e principali contribuenti del paese erano proprio le loro famiglie, i cui patrimoni da secoli condividevano la propria sorte con i forzieri pubblici.

Una delle forme tradizionali di investimento dei capitali patrizi era costituita dai depositi pubblici che, dalla prima metà del XVI secolo, avevano sostituito i prestiti forzosi quale principale strumento di finanziamento del deficit dello stato. Essi prendevano la forma di semplici accreditamenti di capitale effettuati presso la zecca, nel qual caso si usava l’espressione depositi in zecca, oppure presso vari uffici della Dominante quali il magistrato al sal, il dazio del vino ecc., alle cui rendite era assegnato l’onere di procedere al pagamento degli interessi: si parlava allora di depositi fuori di zecca. La negoziabilità di questi titoli di credito era pienamente riconosciuta e avveniva mediante semplice giro di scrittura; per ogni tipo di deposito veniva di conseguenza a stabilirsi una quotazione di mercato che variava con il mutare della situazione economica e della politica finanziaria della Repubblica e risentiva di vari fattori, primo fra tutti la possibilità di riscuotere il credito che venne più volte inibita nei momenti di crisi bellica. Solitamente le aperture di nuovi depositi non prevedevano una scadenza del prestito: solo nel XVIII secolo, come si avrà modo di vedere, si cominciò con una certa continuità a prevedere piani di affrancazione. Caratteristiche diverse avevano i depositi vitalizi, che si diffusero dal primo Seicento e che prevedevano un interesse diverso a seconda dell’età del sottoscrittore, comprovata da un certificato di nascita (22).

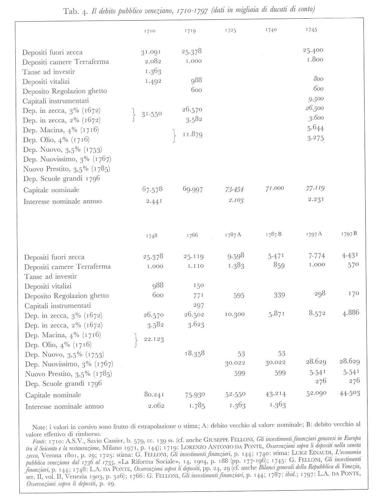

Nei periodi di riassestamento post-bellici era regola di buon governo procedere a operazioni di riordino e conversione del debito. Una delle manovre che prese forma dopo la fine della guerra di Candia fu così dedicata alla riunificazione di vari depositi che esistevano dentro e fuori di zecca, tra cui alcuni fondi vitalizi che pagavano pro del 7 e 14%, in due soli depositi al 2 e 3%, nei quali furono consolidate anche le rate di pro arretrate. Il totale, di oltre 33.000.000 di ducati, costituì il cosiddetto «debito vecchio» (23).

Gli effetti di tale operazione furono vanificati dalla congiuntura apertasi con la prima guerra di Morea, quando venne nuovamente ritardato il pagamento delle rate d’interesse e ripresero a proliferare i depositi fuori di zecca. Nel 1699 vennero diminuiti i tassi dal 5 al 4% (24), ma il disavanzo di bilancio si fece cronico nei primi anni del secolo quando, come è già stato osservato, l’aumento delle rendite non riuscì a coprire le spese della neutralità armata e costrinse la Repubblica a dispiegare tutto il suo repertorio di forme di autofinanziamento.

Il bilancio del 1710 presenta a tale proposito un’interessante gamma di soluzioni. Circa 2.000.000 di ducati erano stati raccolti in Terraferma, rivolgendosi a enti e istituzioni diversi. Varie comunità locali furono sollecitate a fornire somme di denaro anche ingenti come forma di anticipo su imposte che riscuotevano sui loro territori; in bilancio non risulta dedicata alcuna somma all’ammortamento di tali debiti, che sembrano di conseguenza perpetui. Con un piano di restituzione già prefissato vennero invece registrate le somme ricevute dai Monti di pietà di Vicenza, Verona, Bergamo e Treviso negli anni 1705, 1708 e 1709, così come le prestanze delle Università degli Ebrei, di Padova, Verona e Rovigo. Considerevoli risorse vennero anche richieste ad enti ecclesiastici e assistenziali (luoghi pii, ospedali, case della pietà ecc.), mentre sembrano aver avuto ancora scarsa diffusione le anticipazioni di partiti (cioè i dazi di beni di consumo in privativa), dazi e altre entrate appaltate, metodo seguito nel solo caso del dazio della seta di Bergamo. Oltre 1.300.000 ducati erano poi contabilizzati sotto la voce tansa ad investir.

La massa più consistente del debito era formata dai diversi depositi fuori e dentro di zecca, il cui ammontare nominale superava i 64.000.000 di ducati portando il debito pubblico consolidato a 67.500.000 ducati, undici volte e mezzo le rendite annuali dello stato (v. Tab. 4). Lo zoccolo duro di tale somma era costituito dal deposito al 3% creato nel 1672, che ammontava sempre a oltre 30.000.000 di valore nominale anche se la quotazione di mercato era scesa a 71 sotto la pari (25). Di peso minore per l’erario erano i 3.500.000 ducati dei capitali al 2% (quotati attorno al 50), mentre una lunga serie di depositi fuori di zecca il cui tasso medio era del 4% (ne risultano elencati in 19 magistrature!) era evidentemente fiorita negli ultimi decenni. L’insieme degli interessi su questa montagna di debiti ammontava a 2.440.000 ducati annui e risultava considerevolmente aumentato rispetto all’inizio del secolo quando doveva aggirarsi attorno ai 2.000.000 di ducati (26), a testimonianza che il primo decennio del secolo fu epoca di indebitamento, e a tassi sostenuti.

In questa situazione di grave sbilancio strutturale la Repubblica si trovò invischiata in un conflitto al quale non si era in nessun modo preparata. Suona forse eccessivo il giudizio dell’ambasciatore francese che nel luglio 1714 sottolineava come i governanti veneziani fossero «sans argent, sans crédit, sans armes» (27), fatto sta che alla rottura delle relazioni con la Sublime Porta, nel dicembre dello stesso anno, uno dei primi fronti su cui il senato decise di intervenire fu proprio quello del debito pubblico, il cui costo corrente era inconciliabile con qualsiasi operazione di finanza straordinaria. Sono significative le conclusioni a cui giunse una delle principali magistrature economiche nel 1739, quindi dopo la perdita della Morea ed altri vent’anni di difficoltà economiche. Un «utile ammaestramento» si poteva ricavare dalle vicende finanziarie d’inizio secolo, e principalmente «quanto sia pregiudiciale il non risanare le piaghe terminate le occasioni de’ dispendi, et che non vi è sorte più infelice in un principato di quella di non poter sussistere in tempo di pace senza far nuovi debiti» (28).

Tre giorni prima del Natale 1714 il senato decretava la riunificazione dei vari depositi fuori di zecca in un solo prestito al 2% d’interesse (al 6% per i vitalizi), secondo le tradizionali modalità di conversione del debito pubblico marciano. Si trattò di una «bancarotta larvata» come ha sostenuto Luigi Einaudi (29)? Forse l’espressione è eccessiva per un’operazione non nuova per la finanza della Serenissima (e negli stessi anni praticata in altri stati italiani), in considerazione anche del fatto che la gran parte del debito consolidato riceveva il medesimo tasso del 2% in virtù della manovra del 1672. Certo la cosa spaventò, e non poco, gli investitori stranieri, tanto che, come ha riferito Giuseppe Felloni (30), la notizia del decreto suscitò a Genova una costernazione generale facendo precipitare il corso dei titoli veneziani a 37-39. Il livello degli investimenti genovesi nel debito veneziano era tale che ritenne opportuno muoversi il senato di quella città, incaricando due patrizi di recarsi a Venezia in forma privata per ottenere garanzie: la missione si risolse con grandi assicurazioni da parte veneziana e un nulla di fatto.

La politica di operare sulle uscite era ovviamente insufficiente per fare fronte alle esigenze di uno scontro che, dopo l’immediata perdita della Morea, rischiava di compromettere anche il dominio sulle isole Ionie, considerate la porta naturale dell’Adriatico. Così dopo aver risparmiato sugli interessi, ora che la guerra impediva il libero e fruttuoso traffico col Levante, era necessario rastrellare denaro liquido, a costo di ipotecare entrate future. Un ulteriore aggravio del carico fiscale venne evidentemente considerato inutile o dannoso, poiché in quest’ambito si procedette unicamente a levare una tansa persa per gli abitanti di Venezia nel 1715, e dopo due anni a rendere effettiva la redecima completata nel 1712 (31). A parte provvedimenti isolati, come la legalizzazione del gioco del lotto che fruttò 25.000 ducati d’appalto annui e 125.000 d’anticipazione (32), la manovra finanziaria si indirizzò verso due fronti: la vendita di beni e dignità pubbliche e l’aumento del debito pubblico.

Nel primo anno di guerra venne ripresa la vendita delle cariche della burocrazia intermedia non patrizia, comprese però quelle in aspettativa cioè ancora da liberarsi, la qual cosa sottraeva al controllo dello stato importanti uffici per decenni (33). Venne quindi decisa la vendita degli edifici pubblici delle Procuratie nuove, stimate in 480.000 ducati, con una lotteria di 5.000 biglietti da 100 ducati l’uno e le 8 Procuratie in palio (34). Si riprese la pratica di consentire l’entrata anticipata rispetto all’età normale dei giovani nobili nel maggior consiglio per denaro, e la vendita della prestigiosa dignità di procuratore di San Marco. Così come era stato decretato nel 1646, 1669 e 1685, vennero poi riaperte le aggregazioni alla nobiltà, con un esito però anche questa volta inferiore rispetto ai precedenti e alle aspettative: solo 8 furono le famiglie che decisero di acquistarsi l’iscrizione nel Libro d’oro patrizio (35).

Nel 1716 si abbracciò il partito di aprire un nuovo deposito, del quale i capitalisti avrebbero potuto sottoscrivere quote per una metà in contante e per l’altra metà trasportandovi debiti vecchi, quelli recentemente convertiti al 2%. L’interesse previsto era del 4% e per farvi fronte venivano destinati sia i denari di pro risparmiati grazie alla conversione del 1714, sia i proventi del dazio Macina recentemente riformato (36). Nell’aprile era stata infatti aumentata in maniera considerevole l’imposta che gravava sulla macinazione dei cereali, reintroducendo la tariffa che colpiva anche i grani minuti e coinvolgeva quindi anche le fasce sociali più disagiate. Come un po’ tutte le tasse sul macinato anche questa si trasformò in una sorta di testatico ed è emblematico che la Repubblica dovesse ricorrere a tale categoria di imposte per finanziare il debito pubblico.

La necessità di reperire in ogni possibile modo capitali disponibili spinse a volgere lo sguardo alla liquidità di cui disponevano dazieri e appaltatori, attraverso i quali si riscuoteva la maggior parte delle imposte indirette. Cominciarono così a decollare le anticipazioni e le prestanze sui dazi e sui partiti, favorevolmente accolte dagli stessi dazieri che si trattenevano il rimborso annuale più l’interesse dalla somma che dovevano dare allo stato: nel 1719 l’ammontare di questi debiti a breve superava i 3.700.000 ducati (37). Tale pratica accentuava la fragilità finanziaria dello stato, che nel momento del rinnovo dei contratti si veniva a trovare in una condizione di palese inferiorità, rinunciando spesso ad imporre aumenti delle cifre d’appalto per ottenere ulteriori anticipazioni.

Dal 1715 aumentarono considerevolmente anche i capitali instrumentati, i debiti che lo stato contraeva con Scuole devozionali, Arti di mestiere ed altri enti e istituzioni della capitale e della Terraferma. Il carattere di tale forma di debito pubblico è abbastanza singolare, nonché complesso (38). Si trattava in sostanza di somme che lo stato «otteneva in modo più o meno coattivo» (39) da tali enti, senza alcun impegno di restituzione ma ad un tasso del 4%. A loro volta gli enti reperivano il capitale in parte dalle loro consistenti immobilizzazioni, in parte dando la possibilità ai loro membri (le categorie attive del commercio, delle professioni e dell’industria) di investire denaro in un prestito fruttifero. I vantaggi di tale tipo di deposito erano diversi: la sottoscrizione avveniva mediante semplice strumento notarile tra l’affiliato e l’istituzione, per un periodo predeterminato, con garanzia di restituzione e pagamento dei pro. L’atto era poi esente dalle consuete tasse sugli strumenti notarili ed era facilmente trasfèribile mediante semplice trascrizione notarile. Così, nel concreto, sovrapponendo all’immagine vacillante del Tesoro i patrimoni conosciuti e tangibili di un’ampia gamma di istituzioni «parastatali», lo stato veneziano evitò una possibile crisi di sfiducia nei suoi confronti, che tagliando le sottoscrizioni private avrebbe avuto conseguenze catastrofiche, e rafforzò alcuni degli elementi fondamentali del prestito pubblico moderno: il suo carattere sostanzialmente anonimo, la sua trasferibilità, la predeterminazione della scadenza.

Nel 1718, persa la Morea ma salvato l’Eptaneso, la Serenissima tornava alla pace senza però che cessassero le difficoltà finanziarie tanto che, sebbene dalla riforma del 1714 l’erogazione dei pro non si fosse più interrotta, gli interessi su tutti i depositi del debito vecchio continuarono ad essere pagati solo nella misura del 2%. La scelta di non interrompere la corresponsione degli interessi segnava senza dubbio una svolta nella politica del debito, che implicava però un flusso ininterrotto di risorse e quindi la ricerca di sempre nuove entrate. Nel 1719 si aprì un nuovo deposito, fissandone il limite di raccolta a 2.000.000 di ducati e l’interesse al 3%. Tale minore vantaggio rispetto sia al deposito Macina sia ad investimenti in partita di banco (di cui si dirà tra poco) causò una fredda accoglienza da parte dei risparmiatori, tale da convincere le autorità ad adeguarne i caratteri a quelli del deposito Macina, reperendone i capitali necessari dai dazi di entrata e consumo dell’olio (40).

Un riepilogo analitico del 1719 consente di valutare il debito della Repubblica al termine della seconda guerra di Morea (v. Tab. 4). A prescindere dagli spostamenti interni dovuti anche al trasporto di crediti dai vecchi depositi ai nuovi Macina e Olio, rispetto al bilancio del 1710 il capitale nominale del debito risulta aumentato di 2.500.000 ducati, raccolti probabilmente attraverso sia i capitali instrumentati che con i nuovi depositi: una somma considerevole alla quale si era tuttavia dovuto ricorrere in un momento di gravissime difficoltà e insicurezza. Potenzialmente più preoccupante era però il sostanziale spostamento di una parte del debito ad un tasso del 4%: si pensi che un rialzo dell’interesse di un punto su una simile montagna di debiti corrispondeva ad un aumento delle spese pari alla metà di tutte le imposte dirette esatte dalla Repubblica.

Così, setacciate le rendite dei proprietari fondiari (mediante le gravezze), quelle degli investitori di capitale finanziario (con le riduzioni d’interesse sul debito), tassati i percettori di redditi da lavoro e da commercio (con le tanse e i taglioni) e rastrellato il loro risparmio (con i capitali instrumentati), aggravato il peso fiscale sulle classi lavoratrici (con l’aumento dei dazi al consumo e del dazio macina), la Repubblica si trovava di fronte al difficile compito di approfittare della riconquistata pace per riassestare il suo bilancio.

Il Banco giro e i problemi della circolazione monetaria

Una delle forme attraverso cui la Repubblica riusciva a procurarsi liquidità era la cosiddetta partita di banco, l’insieme dei crediti verso la signoria iscritti nel pubblico Banco giro.

Come ha spiegato Ugo Tucci, dopo il 1666 il Banco giro, che aveva sofferto un periodo di gravi difficoltà durante la guerra di Candia, si trasformò da semplice organo straordinario sorto per superare alcune strozzature nel servizio di tesoreria pubblica in un vero e proprio banco di deposito, raccogliendo l’eredità del cinquecentesco Banco della piazza di Rialto (41). Chiunque vi poteva depositare denaro contante, senza però ricevere alcun interesse: la somma veniva registrata nei libri contabili e poteva essere utilizzata per le normali transazioni commerciali poiché la partita di banco era legale mezzo di pagamento e di regola non poteva essere rifiutata, anche se veniva usata prevalentemente nel commercio all’ingrosso, per le lettere di cambio e nel pagamento di tributi allo stato. Una delle funzioni originarie del banco era poi quella di trasformare crediti verso lo stato, come ad esempio quelli derivanti dalla fornitura di paste metalliche alla zecca, in partita utilizzabile nel commercio.

La partita di banco fungeva quindi da succedaneo della moneta metallica e, benché la sua valutazione seguisse nella pratica quella della moneta corrente e la sua incorruttibilità fosse quindi più teorica che reale, facilitò notevolmente il commercio dando regolarità e stabilità agli scambi monetari. Le fedi di credito che venivano rilasciate al momento del deposito non assunsero mai il carattere di mezzo legale di pagamento e rimasero sempre tassativamente intrasferibili; per girare del denaro a terzi era infatti necessario presentarsi di persona in banco e solo dopo un controllo sull’effettiva consistenza del deposito l’operazione poteva avere luogo. Dal punto di vista della contabilità pubblica, infine, la circolazione allo scoperto della partita di banco può essere considerata una forma di debito pubblico fluttuante.

La valuta in cui era espressa la partita era la cosiddetta moneta di banco, la cui unità di misura era il ducato di banco. A Venezia coesistevano mezzi di pagamento diversi quali le monete metalliche, le lettere di cambio o la stessa partita di banco, che erano espressi in una moneta di conto che variava a seconda della valuta secondo cui era conteggiata. Se ad esempio un’operazione commerciale contemplava un debito di «cento ducati in moneta di banco», significava che l’obbligazione era costituita da un valore corrispondente a 100 ducati di conto (da 6 lire e 4 soldi ognuno) espressi però in moneta di banco, aumentati cioè del 20% rispetto alla valutazione in moneta corrente. La somma così risultante poteva essere saldata con un mezzo di pagamento convenuto o legale: in 100 ducati di partita di banco, ad esempio, o in tante monete da formare un valore corrispondente a 120 ducati da 6 lire e 4 soldi.

Il rapporto tra le due valute — moneta corrente e moneta di banco — si era venuto assestando attorno al 1621-1625 quando venne posto argine alla crescita di valutazione della moneta di banco, ricercata perché più affidabile, rispetto alla moneta corrente. Il loro differenziale, che era detto aggio, era stato fissato nel 1635 al 20%, ma in realtà variava con il mutare della considerazione che la piazza assegnava alla partita di banco, e soprattutto con la possibilità di convertire liberamente i crediti in contante (42).

Agli occhi di un osservatore moderno questo sistema a doppia valutazione non dimostra alcuna giustificazione logica. Se la funzione della moneta di conto appare infatti necessaria per dare un riferimento monetario stabile alla vita economica, la compresenza di diversi modi di computare tale unità di misura sembra uno stratagemma creato per complicare la circolazione monetaria, ingarbugliare la contabilità ed estorcere denaro agli sprovveduti. Molto più pratico sarebbe stato ridurre tutto ad un unico segno, ma ciò avrebbe implicato un riordinamento complessivo della contabilità pubblica, e forse non era cosa gradita né allo stato né ai soggetti forti (dazieri, finanzieri ecc.) che facevano affari con l’amministrazione.

Come in tutti i banchi di deposito anche nel Banco giro veneziano ad ogni lira incassata doveva corrispondere una lira conservata nei forzieri dell’istituto, di modo che ogni debito potesse essere prontamente restituito in buona moneta metallica. La prolungata congiuntura della prima neutralità armata e dell’ultima guerra veneto-turca spinse però l’amministrazione della Serenissima, così come era successo tra 1648 e 1666, a prelevare denaro dalle disponibilità del banco, tanto che nel 1717, quando la circolazione allo scoperto superava i 2.500.000 ducati correnti, il fondo di cassa si era ridotto a 72.000 ducati (43). Venne allora decretata la sospensione della convertibilità della partita di banco: così ai creditori che volevano monetizzare il proprio deposito non rimase che rivolgersi al mercato.

Sospesa la convertibilità, la partita precipitò fino ad essere scambiata a 93, quindi a 27 lire sotto la parità di legge. Oltre che costituire un fattore di grave disagio per il commercio tale deprezzamento rappresentava un onere considerevole per le casse dello stato, valutabile in centinaia di migliaia di ducati all’anno. Per comprendere tale fatto è necessario ritornare sulla spinosa questione delle diverse valute con cui veniva conteggiata la moneta di conto veneziana.

Tra Sei e Settecento si era infatti creata un’ulteriore complicazione, e sia la moneta corrente che quella di banco potevano assumere un valore diverso a seconda che le si intendesse al corrente della zecca o moneta curta, oppure al corrente della piazza o moneta longa (44).

Con il primo metodo di conteggio — usato in vari pagamenti allo stato ma raramente nei rapporti in cui non interveniva il pubblico — il ducato di conto veniva valutato secondo una deliberazione del 1687 a 6 lire e 4 soldi e trovava un suo corrispettivo metallico nel ducato d’argento emesso nel 1665. Con la moneta longa, valuta in cui si convenivano invece le obbligazioni tra privati oltre ad alcuni pagamenti effettuati dallo stato, si teneva invece conto della svalutazione reale della moneta corrente rispetto ai parametri fissati nel 1687. Un simile conteggio si avvicinava al valore effettivo mercantile della moneta ma non ne era ancora la quotazione di mercato: era infatti formalmente vietato scambiare pezzi monetari ad un valore che non fosse quello fissato per legge. Nel 1733 l’ultima regolazione che interessò il ducato d’argento ne fissò il valore a 8 lire, e nel 1739 vennero definitivamente regolate tutte le monete a corso legale; d’allora in poi per tutto il XVIII secolo il valore moneta longa del ducato, che venne così detto effettivo, rimase stabile (45).

Alcuni pagamenti dello stato, soprattutto in ambito militare, avevano luogo in moneta di banco alla longa. Se la partita di banco era svalutata rispetto al suo valore nominale di 120, questa differenza si trasformava in un aggravio per le casse dello stato, poiché ogni esborso in questa valuta necessitava per essere tradotto in denaro di un quantitativo superiore di pezzi metallici, così come ogni trasferimento allo stato in partita di banco apportava nel concreto una somma inferiore. Più che la preoccupazione di ridurre il debito fluttuante della partita di banco preoccupava quindi l’incidenza di tale meccanismo, per rimediare al quale si ricorse ad un espediente già utilizzato durante la sospensione della convertibilità del 1648-1666. Si accolse l’offerta di un gruppo di mercanti che proposero la stagnazione dei loro depositi, che sarebbero stati vincolati dallo stato per un determinato periodo. Si trattava in sostanza di un consolidamento di una parte del debito fluttuante, che avrebbe apportato una decurtazione della circolazione allo scoperto, con prevedibili effetti deflativi e conseguente rialzo della quotazione della partita. L’onere collaterale di tale operazione consisteva nel peso degli interessi passivi che lo stato si impegnava a corrispondere ai depositanti sulla somma stagnata; interessi del 6% per le stagnazioni che partirono nel 1718 e 1719, addirittura del 7 per quella del 1722, quindi superiori a quelli già sostenuti dai contemporanei depositi Macina e Olio, che pagavano in quegli anni il 5 1/2, 5 3/4% (46). Nel 1723 si decise di convertire 400.000 ducati di partita di banco in un prestito volontario al 6% a scadenza quinquennale, e la quotazione della partita, ormai ridotta a circa 800.000 ducati, salì a 118, ad un livello quindi che poteva consigliarne il ripristino della convertibilità. Furono gli stessi depositanti, cioè mercanti e finanzieri che traevano alti profitti dalla sospensione della convertibilità commerciando crediti in partita, a ritardare indirettamente fino al 1739 la fine del corso forzoso. Con il ritorno alla normalità si chiuse l’ultima fase di instabilità strutturale del Banco giro veneziano. Un periodo durante il quale «la politica della Repubblica, se in un momento di gravi difficoltà finanziarie aveva provocato la crisi dell’istituto, tuttavia non aveva spinto le emissioni fiduciarie fino al suo dissesto, e non appena possibile, con un’azione non priva di incertezze e di errori ma paziente e ostinata, ne aveva promosso il risanamento» (47).

Per completare il quadro delle vicende finanziarie del primo trentennio del secolo è necessario accennare ad un assieme di problemi monetari comuni in questo periodo a vari stati della penisola e che a Venezia culminarono nella sospensione della coniatura del ducato d’argento tra il 1722 e il 1733. Alla base vi fu la crescita, a partire dall’inizio del secolo, della produzione mondiale d’oro, che determinò un aumento sul mercato internazionale del prezzo dell’argento che venne amplificato dalla complessità e dalla intrinseca debolezza del sistema monetario del tempo.

Anche quello della Serenissima era un sistema apparentemente bimetallico, basato cioè su monete sia d’oro che d’argento a valore intrinseco, nel quale però era il metallo bianco a svolgere funzione di regolatore. All’alterazione del rapporto oro-argento, che squilibrava di per sé l’intero sistema, si aggiunsero gli effetti della crescita demografica di fine Seicento, della contemporanea ripresa economica e della congiuntura bellica iniziata nel 1684, che cumulandosi determinarono una maggiore richiesta di denaro e quindi stimolarono l’inflazione, il cui effetto più evidente era il deprezzamento della moneta di conto. Il corrispettivo argenteo della lira di conto, che era rimasto stabile dalla fine della guerra di Candia, cominciò dall’inizio del XVIII secolo nuovamente a diminuire, con una tendenza allo slittamento che si manifestò inarrestabile per i primi trent’anni (v. Tab. 3).

Di fronte a tale nuova instabilità monetaria le autorità veneziane non seppero che rispondere con provvedimenti temporanei, limitandosi ad avvicinare il corso legale delle monete al loro valore di piazza. L’esito limitato di interventi di tale fatta e l’incapacità di mettere mano ad energiche manovre riordinatrici, è stato scritto, dipendevano dall’atteggiamento con cui si guardava al mondo della moneta: una dimensione arcana, dove ad ogni azione di governo conseguivano reazioni inaspettate secondo un meccanismo che rimaneva perlopiù celato alla ragione (48).

Uno degli ambiti in cui più ricorrenti erano gli interventi pubblici era quello della cosiddetta moneta bassa, cioè di quella parte del numerario costituito da monete in lega di rame il cui valore intrinseco era ormai notevolmente inferiore rispetto a quello nominale. Tale classe di monete dominava gli strati inferiori della vita economica, quindi l’economia rurale, il mondo del lavoro salariato e quello del commercio al dettaglio (49). Avevano corso normale i pezzi di provenienza, lega e valore più disparati, sia veneti che esteri, che per il noto meccanismo secondo cui la moneta cattiva scaccia quella buona determinavano frequenti «inondazioni» di monete svalutate, consunte o tosate, dal contenuto intrinseco irrilevante, coniate nei territori finitimi alla Terraferma. Il fatto che la Repubblica confinasse con aree ad autorità monetaria diversa rendeva più frequenti simili evenienze, per cui se la Dominante aveva un regime monetario sufficientemente stabile e controllato, il Friuli che intratteneva stretti rapporti con l’area austriaca e soprattutto la parte più occidentale della Terraferma che verteva economicamente su Milano risentivano costantemente di tali problemi (50).

Le monete estere di bassa lega, come i trairi che nel 1722 invasero la Terraferma, tendevano a fagocitare lo spazio monetario della buona moneta argentea: se ne tollerò ad esempio l’uso in sacchetti e scartozzi, fino ad una certa quota, per il pagamento dei dazi (51). Le autorità altro non potevano fare che effettuare periodiche riconiature che però richiedevano disponibilità di metallo bianco, reperibile solo a caro prezzo. Il periodico scadimento della moneta bassa finiva così per contagiare la circolazione monetaria nei suoi strati superiori e per accentuarne i cicli inflativi.

Quando il prezzo di mercato dell’argento e la valutazione corrente delle monete di questo metallo tendevano a risalire, le autorità si trovavano di fronte alla difficile scelta se adeguarvi subito il valore ufficiale, rincorrendo così il deprezzamento della moneta con effetti moltiplicatori, oppure mantenere il corso legale sotto quello di mercato, nel qual caso si favoriva la «fuga» dei pezzi buoni verso l’estero, diventava assai difficile reperire il metallo per far lavorare la zecca, mantenere regolare la circolazione e coniare monete che riuscissero a porre argine all’infestazione di quelle pessime straniere. Quest’ordine di difficoltà fu alla base delle sospensioni della coniatura del ducato che ebbero luogo tra il 1705 e il 1713 e tra il 1722 e il 1732. Per porre termine al disagio provocato dalla insufficiente circolazione di buon numerario argenteo si adeguò progressivamente, complice anche una situazione monetaria internazionale che si avviava ormai verso l’assestamento, il valore legale dell’argento a quello di piazza, e le paste di metallo bianco ricominciarono a fluire in zecca. Il corso ufficiale fissato nel 1733 del ducato di conto moneta longa a 8 lire — un adeguamento che tecnicamente non si discostava dalla pratica tradizionale — avrebbe in realtà segnato l’ultima regolazione ufficiale della moneta veneziana nella sua storia plurisecolare.

Tre lustri prima aveva trovato una fissazione altrettanto stabile l’altra moneta-perno dell’economia veneziana, il ducato d’oro detto zecchino, la cui funzione di moneta standard per tutto il Mediterraneo orientale non venne mai meno nel corso del secolo, nonostante il crescente prestigio nella seconda metà del secolo del tallero imperiale.

Lo zecchino rappresentò per tutto il Settecento un prodotto da cui tutti trassero profitti. Per lo stato un primo introito derivava dalle quote di signoraggio e di monetaggio, un cespite che a fine Seicento con la coniatura di zecchini per la guerra raggiunse cifre anche considerevoli ma che nei periodi di pace del secolo successivo non costituì quella entrata esorbitante che si riteneva in Italia, dove circolava il mito secondo cui la zecca veneziana ricavasse enormi guadagni grazie a procedimenti segreti (52): a metà Settecento l’utile ricavato dalla coniatura degli zecchini veniva stimato in un 2% (53) e tra il 1736 e il 1783 l’insieme delle «utilità di stampo» della zecca, al netto delle spese e per tutte le monete, non rappresentò mai più dello 0,8% delle entrate statali (54).

Ben più consistenti erano invece gli introiti che derivavano dal particolare corso che avevano le monete veneziane in Dalmazia e Levante (55). Nei possedimenti orientali esse correvano infatti ad un valore nettamente superiore rispetto a quello di Venezia: 31 lire rispetto a 21:15 lo zecchino nel 1 713, 54 lire rispetto a 22 nel 1749. Poiché si fabbricavano con paste pagate al valore di piazza a Venezia, ogniqualvolta lo stato spendeva denaro in Levante ne traeva un indiretto ancorché cospicuo vantaggio, che veniva contabilizzato come un’entrata vera e propria e destinato ad usi diversi: nel 1718 ad esempio alla copertura delle spese della stagnazione della partita di banco (56). Last but not least, anche per i mercanti, data l’appetibilità del ducato d’oro sulle piazze orientali, la sua esportazione consentiva guadagni considerevoli, calcolati attorno al 20% nel secondo ’600 (57).

In conclusione, il ruolo di Venezia nel quadro del sistema monetario europeo rimase ancora per tutto il XVIII secolo di primo piano. Rispetto al 1684-1686, quando la sua zecca batteva un quinto della produzione mondiale di monete d’oro, la prima metà del secolo successivo, complice il progressivo venire meno del ruolo di «intermediario inevitabile» dei commerci internazionali della città lagunare, registrò la perdita di molte posizioni. Ma dal 1760 fino al 1800 a seguito della contrazione della produzione mondiale la sua posizione ridivenne importante in Europa. La stabilizzazione del valore delle sue monete principali, accompagnata come si è detto dall’immutabilità dei coni di ducato e zecchino, avvenne significativamente nei medesimi anni in cui in Inghilterra e in Francia si procedeva, con gli stessi esiti, nella medesima direzione. Un fatto che invita ad esprimere, come si è fatto per il Banco giro, un giudizio tutto sommato positivo sulla politica monetaria seguita dalle autorità marciane; una spia che dimostra il grado ancora elevato di partecipazione dell’economia veneziana al sistema economico europeo.

Bilanci pubblici e revisione contabile: il riordino degli anni Trenta

Dietro alle formule aride delle manovre di politica monetaria o fiscale, non è superfluo ricordarlo, ci sono gli organi dello stato che le discutono e le approvano, e questi sono composti di uomini che nei limiti del loro ceto sociale e della loro posizione burocratica, oltre che ovviamente delle loro intenzioni e capacità, le concepiscono e si adoperano per renderle effettive. Così la storia della finanza di uno stato dovrebbe considerare anche l’evoluzione del suo apparato amministrativo e burocratico, che oggi come allora funge da cinghia di trasmissione tra le decisioni politiche e l’applicazione concreta delle stesse.

La caratteristica fondamentale della costituzione marciana era la polverizzazione della funzione decisionale per cui anche in ambito economico-finanziario era assai difficile trovare un organo che detenesse un’autonomia piena anche in un solo campo di intervento quale le imposte dirette, la gestione della zecca, le tariffe dei dazi, ecc. Il criterio basilare era che il potere non dovesse essere concentrato in poche mani, sicché all’autonomia gestionale e decisionale veniva programmaticamente preferita la sovrapposizione delle competenze che avrebbe dovuto favorire i controlli reciproci ma che il più delle volte generava unicamente confusione, lentezza decisionale, mentalità dilatoria.

Tuttavia nel XVIII secolo in vari ambiti della vita dello stato si manifestò una certa tendenza all’accentramento della funzione di governo in organi ristretti, favorita anche dalla sempre maggiore complessità tecnica dell’amministrazione pubblica. Appare ad esempio in crescita il ruolo del savio cassier, forse la carica singola di maggior peso finanziario della Repubblica, l’unica che fosse potenzialmente in grado di controllare una parte consistente dei flussi di entrata ed uscita. È stato osservato che in virtù della consuetudine di aggregare questa figura alle conferenze che venivano create convocando vari organi per approfondire specifici problemi economici, il savio cassier durante il XVIII secolo dovette di fatto avere «la possibilità di orientare gran parte della legislazione economica del governo» (58).

Salvo qualche singola comparsa di nuovi organi o la nomina di provvisorie deputazioni o inquisitorati l’impianto delle istituzioni economico-finanziarie rimase quello del Cinque-Seicento, con al vertice della piramide decisionale il senato, rispetto al quale la funzione preconsultiva del collegio aumentò di importanza. L’unica eccezione è rappresentata dai deputati ed aggiunti alla provision del denaro pubblico, una magistratura creata nel 1658 che acquisì nel Settecento una crescente importanza: uniti in conferenza con il savio cassier in carica e quello appena uscito, i deputati e aggiunti costituirono di fatto nell’ultimo secolo di vita della Repubblica il vero centro programmatore della vita finanziaria (59).

Anche la struttura burocratica dello stato rimase fondamentalmente immutata, con gli uffici «di governo» riservati all’aristocrazia patrizia e le cariche intermedie — quasi ininterrottamente sottoposte a venalità — occupate da personale non nobile. L’insieme delle cariche contabili subalterne preposte all’amministrazione finanziaria e alla contabilità pubblica rientravano in questa seconda fascia di uffici, e avevano ricevuto già dal secondo Cinquecento un profilo più specifico con la creazione di un collegio dei ragionati al quale dovevano appartenere tutti gli ufficiali che avessero «maneggio di denaro» come i contadori, o «maneggio di scrittura» come gli scontri, i quadernieri, i ragionati (60).

L’ideazione di questa sorta di albo professionale per la formazione e il reclutamento del personale contabile subalterno, assieme all’istituzione nei medesimi anni di una magistratura deputata a sovrintendere e razionalizzare la contabilità pubblica, i revisori e regolatori alla scrittura, erano state tra le poche serie azioni rivolte a migliorare concretamente un sistema di contabilità pubblica caotico e dispersivo. Mancava infatti una qualsiasi forma di centralizzazione delle operazioni di cassa che erano demandate ad una congerie di uffici diversi, per cui con il ramificarsi dell’attività amministrativa il totale delle casse della sola Dominante era salito nel Settecento a oltre duecento, ognuna con una propria contabilità, e specifici criteri di gestione e registrazione contabile.

L’emergenza finanziaria della seconda guerra di Morea portò alla luce la mancanza di norme selettive nel reclutamento degli ufficiali contabili e nei criteri con cui venivano condotte le revisioni. Nel 1719 venne per la prima volta fissata un’età minima di ammissione al collegio dei ragionati, ventiquattro anni: una soglia notevolmente alta per questo corpo di un centinaio di ufficiali specializzati tra cui venivano prescelti dieci appuntadori, funzionari alle dirette dipendenze dei revisori e regolatori alla scrittura e deputati al controllo e alla revisione dei conti di tutti gli uffici, centrali e periferici, della Serenissima. Nel febbraio 1719 le norme che regolavano la procedura di revisione contabile vennero per la prima volta raccolte in un unico testo legislativo che sarebbe rimasto in vigore fino alla fine della Repubblica.

Furono proprio tre fra i migliori ragionati del corpo, quel Giovanni Maria Vianello che aveva compilato il bilancio del 1710, l’esperto Paolo Rizzi e l’allora poco più che trentenne Girolamo Costantini ad essere consultati nel 1721 per riunire i rendiconti delle casse della Repubblica. Ne doveva scaturire, di lì a qualche anno, il primo di una serie di tentativi di «riforma» dell’amministrazione finanziaria: una riforma che verrà invocata più volte senza essere mai portata concretamente avanti anche perché si scontrò ogni volta contro il muro della «molteplicità delle casse» e dell’impossibilità di eliminarle, riunificandole (61).

Fu il Rizzi ad avanzare una proposta in verità assai semplice: demandare al savio cassier la funzione di tesoreria unica, con l’effetto di semplificare la contabilità e centralizzare le funzioni di programmazione e controllo dei flussi finanziari. Su quest’ordine di problemi e sulle soluzioni che si prospettavano, ha notato Angelo Ventura, vennero a contrapporsi la visione «radicale» dei funzionari di origine non aristocratica che giunsero se non a promuovere almeno a concepire una effettiva riforma dello stato, e l’immobile conservatorismo degli organi patrizi che mascheravano dietro l’osservanza all’ordine creato dai padri l’irresolutezza del proprio comportamento politico. Così la proposta del Rizzi venne accolta solo marginalmente dalla conferenza di magistrati che l’aveva sollecitata e il senato procedette unicamente ad una modesta opera di riordino (62).

Gli anni Trenta rappresentarono per la storia della contabilità pubblica veneziana il momento più interessante del secolo XVIII. Per valutare alcuni aspetti di contesto è opportuno segnalare come negli anni centrali del decennio si susseguirono vari episodi di truffa e peculato (intacco) che videro coinvolti diversi ragionati che si appropriarono di somme anche ingenti avendo la possibilità di fuggire grazie alla lentezza delle operazioni di controllo contabile: non ultimo fu lo stesso Rizzi, nel 1735, ad essere coinvolto in malversazioni nel lotto e a lasciare l’ufficio e Venezia (63).

Nel 1736 Girolamo Costantini riunì i rendiconti di tutte le casse della Dominante e dei dominii, e riepilogandone i conti in omogenee categorie giunse a compilare un bilancio generale «di fatto» della Serenissima. Non si trattava dal punto di vista strettamente formale di una novità assoluta rispetto ad altri riepiloghi anche seicenteschi, ugualmente costruiti a partire dai bilanci delle singole casse. Ciò che contraddistingueva l’opera del Costantini, oltre ad un più solido impianto a partita doppia, era però una sistematicità tutta settecentesca nella redazione, assieme alla precisione con cui le singole voci venivano riepilogate in voci ordinate di rendita e spesa. Il quadro pur approssimativo che risultava, ritornava tuttavia un profilo sufficientemente veridico della realtà finanziaria della Serenissima.

Ebbe così inizio la serie dei Bilanci della Repubblica veneta, la cui redazione venne facilitata dall’approntarnento di appositi moduli prestampati per i rendiconti delle singole casse, che sarebbe continuata praticamente fino alla caduta e che tanto impressionò gli specialisti ottocenteschi di storia della ragioneria. Osservati sotto un’ottica più moderna e in prospettiva comparativa la loro portata innovativa è stata tuttavia ridimensionata (64). Se a Venezia tale operazione costituì uno dei punti massimi nel processo di razionalizzazione delle strutture statali, in altri paesi la riforma settecentesca dei bilanci non solo favorì un controllo più centralizzato ed efficace dei flussi ma fu funzionale ad una nuova concezione della programmazione economica e finanziaria dello stato. La possibilità che i bilanci concepiti dal Costantini potessero essere usati a tale scopo era invece inficiata sia dalla qualità dei rendiconti delle singole casse, nei quali spesso non si distingueva tra arretrati riscossi, resti, entrate straordinarie, anticipi ecc., sia soprattutto dall’intempestività con cui venivano redatti: da uno a tre anni dopo la chiusura dell’esercizio. Così la loro utilità, ha scritto Angelo Ventura, si esaurì nel fornire una base statistica utile per provvedimenti di lungo periodo quali ad esempio la riduzione del debito pubblico (65).

Negli anni che seguirono la prima redazione dei bilanci sembrò tuttavia che nell’intricato dedalo dell’amministrazione marciana le spinte verso una semplificazione delle procedure e dei ruoli potessero sortire qualche effetto rinnovatore. Il problema della «semplificazione delle casse» ritornò ad essere sollevato contestualmente allo studio dei provvedimenti per il ripristino della convertibilità del Banco giro. Fu ancora il Costantini assieme ad altri due colleghi a proporre di «obbligare il maneggio tutto della pubblica economia a passare per banco», una soluzione rivoluzionaria che avrebbe contemporaneamente riformato il Banco giro, creato un unico servizio di tesoreria, centralizzato i flussi delle entrate e delle uscite e probabilmente fatto tabula rasa delle complicazioni valutarie e monetarie. Nel più puro stile veneziano non solo la proposta non venne scartata, ma ci si apprestò addirittura ad applicarla, riducendola a mero espediente tecnico «destinato poi a sua volta ad arenarsi nella palude veneta» (66).

Sentimenti di insofferenza verso una situazione sclerotizzata provenivano anche dalle fila del patriziato. Ne rende testimonianza una nota dei revisori e regolatori alla scrittura sopra la questione del reclutamento dei ragionati e degli appuntadori, questione scottante come si è detto, dato il moltiplicarsi degli intacchi e delle fughe. La disamina dei magistrati toccava ad un certo punto espressioni e toni inusuali se non inediti per il linguaggio ufficiale della politica veneziana. «Per quanto si laudino l’età trascorse e gli uomini d’allora» giungevano a dire i patrizi «apparisc[e] che nel nostro mondo economico non vi sono stati mai lustri non che secoli d’oro, ma che si è rubato sempre». E la causa — una volta tanto — non veniva individuata in un problema di leggi insufficienti o regolamenti inosservati, ma ineriva lo specifico del rapporto personale tra i magistrati patrizi che sorvegliavano le casse e i funzionari cittadini che di fatto ne maneggiavano il contenuto e ne registravano i movimenti di denaro: «il nostro mondo [cioè quello dei patrizi] l’ha e l’ha avuta sempre con i ministri, e ragionevolmente. Tutti ne dicono male a piena voce e poi quasi tutti o per accidia o per fascino, quando sono stati alle casse gli hanno lasciati far a loro modo» (67).

Dietro alle questioni più strettamente tecniche l’amministrazione della Repubblica dimostrava una debolezza di fondo insita nel proprio modello costituzionale. Nei ruoli superiori si trovava un ceto di «ufficiali di governo» patrizi che si spostavano incessantemente tra uffici diversi e che invece, con il complicarsi delle procedure amministrative, avrebbero avuto bisogno di una sempre maggiore formazione specifica; nel concreto però l’amministrazione, soprattutto quella finanziaria, era gestita da «ufficiali di servizio» non patrizi in un ruolo teoricamente subalterno ma che di fatto ne detenevano le chiavi cioè la conoscenza dei suoi meccanismi di funzionamento. Tale realtà garantì un sufficiente livello di funzionalità del sistema, ma una seria operazione di riforma amministrativa non avrebbe potuto esimersi dall’affrontare questa contraddizione fondamentale. Anche per questo motivo tutti i tentativi settecenteschi di riforma amministrativa si esaurirono in modeste operazioni di riordino, di semplice «buon governo» settecentesco. Nel 1743 vennero ad esempio sistemate le norme che regolavano la revisione contabile delle casse della Dominante e l’ufficio degli appuntadori — che divenne una carica «a vita» — conseguì un profilo di sostanziale autonomia, con un inquisitore alle revisioni ed appuntadure patrizio in veste di coordinatore. Si trattò di un’operazione che diede subito frutti concreti, contribuendo a determinare un effettivo miglioramento nella qualità della contabilità pubblica veneziana (68). Ma non si trattò in nessun modo di quella «vera e propria riforma» che una certa storiografia vi volle vedere (69). Ne mancavano i presupposti istituzionali e sociali, prima che tecnici.

La babele dei dazi, il dedalo delle gravezze

I primi due bilanci del Costantini consentono di fare il punto sulla situazione della finanza marciana, considerandone gli aspetti strutturali (70). A metà degli anni Trenta le esigenze annuali ammontavano grosso modo a 6.000.000 di ducati, dei quali oltre un terzo era destinato alle spese di ordine militare (tra le quali erano comprese anche spese che definiremo per l’ordine pubblico oltre che costi fissi per il governo del Golfo e del dominio da mar) e una quota pressoché uguale al mantenimento del debito pubblico, di cui circa 300.000 ducati erano stanziati per il suo ammortamento. Nel complesso quindi quasi i 3/4 delle spese erano assorbiti da queste due voci e il rimanente era destinato ai costi vivi dell’amministrazione, ai lavori pubblici oltre che ad una intelaiatura di stato sociale con provvisioni ad ex dipendenti pubblici, patrizi poveri e loro famiglie, elemosine a poveri ed emarginati.

Le rendite ordinarie assommavano a 5.100.000-5.300.000 ducati, e possono essere ripartite in tre grandi voci: le imposte di consumo, quelle dirette e una congerie di cespiti secondari di varia natura. La parte del leone era svolta ancora dalle imposte indirette: i partiti e dazi della Dominante, dei domini da terra e da mar apportavano il 60% del denaro che entrava in cassa.

Sin dal suo aspetto terminologico la materia dei dazi appare difficilmente riducibile a categorie moderne che ne possano favorire la comprensione. Il termine dazio veniva infatti utilizzato per indicare i normali dazi di importazione o transito, quelli di consumo, i monopoli e le privative, ma anche le rendite derivanti da vendite in esclusiva, le imposte sulla macellazione e addirittura quelle su atti notarili, testamenti, ecc. Un’altra difficoltà è costituita dalle diverse forme di esazione. Si usavano chiamare partiti gli appalti di vari dazi riscossi assieme oppure più specificatamente quelli di generi soggetti a monopolio come il sale e il tabacco. Il sistema degli appalti fu sempre preferito dalle autorità finanziarie venete rispetto alla riscossione per Serenissima Signoria, perché per esperienza garantiva un ricavo netto superiore, nonostante il rapporto tra le autorità e i partitanti finisse spesso per essere dominato da questi ultimi in virtù della loro capacità finanziaria e grazie ai crediti che vantavano per anticipi sugli appalti. Come accadeva altrove, anche i dazieri veneti erano personaggi di un rilievo sociale non comune che spesso riuscivano a ritagliarsi una posizione di concreto significato politico e istituzionale tale da rappresentare «una vera potenza entro la compagine statale» (71): basti pensare alla possibilità che avevano di influire in maniera determinante sui prezzi di mercato oppure alla facoltà loro concessa di reprimere con squadre armate il contrabbando. Vi è una consistente casistica sull’avversione delle popolazioni venete contro il loro comportamento e i loro abusi; ne rende testimonianza un bergamasco che li descrive efficacemente come «uomini disumanati [...] carnivori, sitibondi del sangue di queste attive classi, poiché ne gl’estorquono, ne gli caricano, ne gli rovinano sino alla quarta generazione» (72).

Ma non sempre la Repubblica decideva di affidarsi a finanzieri senza scrupoli; frequentemente preferiva appaltare dazi anche importanti a enti locali, comunità o corporazioni di mestiere, magari ricavando una somma minore rispetto ad un appalto «libero», ma ottenendo di coinvolgere i ceti locali in una funzione di controllo impedendo nel contempo che si verificassero lacerazioni sociali o situazioni di carico fiscale insostenibile. Il caso del dazio della carne di Verona, la cui condotta venne affidata dal 1718 al 1758 all’amministrazione della città per contenere lotte tra fazioni e scontri corporativi, dimostra quali interessi e posizioni conflittuali fossero in gioco in questo ambito fiscale: quelli della grande massa dei consumatori tutelati (teoricamente) dal calmiere, quelli del consiglio cittadino impegnato a mantenere alto il livello del gettito, quelli del senato veneziano interessato ad incrementare il ricavo senza scompensi sociali (73). Sempre nella città scaligera il caso del dazio sulla produzione ed esportazione della seta rappresentava un esempio emblematico dell’incapacità da parte sia delle autorità veneziane sia delle istituzioni che se ne assunsero la conduzione (fra cui gli stessi mercanti di seta) di trovare un equilibrio tra modalità di esazione, peso dell’imposizione e ammontare del gettito: il tutto rinforzava un contrabbando che arrivò ad interessare 200 delle 300.000 libbre di seta grezza prodotte nella provincia (74).

I dazi più importanti erano, a metà degli anni Trenta, quelli sui principali beni di consumo, il dazio sulla seta prodotta nella Terraferma, le imposte riscosse nelle quattro dogane marittime di Venezia oltre che quelle esatte per il transito nei territori. Ognuno di questi dazi era regolato in maniera diversa. Quello del sale, che rendeva circa 600.000 ducati, era suddiviso in vari partiti pagati all’ufficio del sal della Dominante in base ad un contratto che stabiliva sia la quantità di sale che doveva essere distribuita sia il prezzo di vendita. Per quasi tutto il secolo, ad esempio, il prezzo finale imposto al partitante fu di 5 soldi la libbra a Venezia, 4 in Friuli, 6 nelle altre province. L’appaltatore rivendeva poi il sale ad impresari che lo distribuivano (75).

Quello dell’olio — 350.000 ducati di gettito medio — si reggeva sull’odiosa norma per cui tutto l’olio prodotto nello stato, province d’Oltremare incluse, doveva transitare per le dogane della capitale. Studiandone le vicende settecentesche Salvatore Ciriacono ha osservato che «oltre che apparire gravoso, si rivelava eccessivamente differenziato ed ingiusto agli occhi dei contribuenti»: il prodotto veniva infatti tassato tre volte, all’ingresso, in uscita e al consumo, in misura diversa a seconda della provenienza, della nazionalità degli importatori, dell’uso alimentare o industriale (saponifici e lanifici) che se ne sarebbe fatto, oltre che della destinazione. Il dazio d’uscita per le province più lontane era più mite perché teneva conto dei maggiori costi di trasporto e quindi delle crescenti tentazioni per il contrabbando. Il dazio entrata e uscita veniva appaltato separatamente da quello di consumo e con il metodo della serrata secondo cui l’esazione era condotta dai privati ma i bilanci erano redatti dalla magistratura dei provveditori agli olii; i conduttori avevano in più l’obbligo di riscuotere per conto pubblico le addizionali correnti sulla tariffa (76).

Per i dazi sul vino e sulle carni il discorso si complica, poiché essi erano soggetti ad un dazio al consumo nella Dominante — che rendeva rispettivamente le forti somme di 300 e 150.000 ducati circa — e a imposizioni diverse nello stato, per cui determinarne l’ammontare complessivo è allo stato attuale delle ricerche impossibile. Sebbene molti indichino nel dazio del sale la voce più consistente di quest’ordine di entrate fiscali (solo perché il partito era unico per tutto lo stato), appare tuttavia evidente che il vino, la malvasia, l’acquavite, ecc. costituissero la categoria merceologica che forniva il maggior introito all’erario, superiore anche a quello prodotto dai cereali attraverso il dazio macina e vari altri dazi e dazietti come quello del pestrin che colpiva la fabbricazione e la vendita del pane (77).

Progressivamente si dovette irrobustire nelle autorità veneziane la consapevolezza della generale utilità, se non «moralità», di una maggiore tassazione dei generi di lusso — tra i quali sarebbe però errato comprendere il vino e gli alcolici — rispetto a quelli di prima necessità. Il dazio sul tabacco venne ad esempio appaltato per la prima volta nel 1657 fruttando 46.000 ducati, nel 1736 venne iscritto a bilancio per 144.000 giungendo a renderne negli ultimi anni del secolo circa 600.000. Nel 1720 l’inquisitorato sopra i dazi con un certo gusto per il paradosso riferiva che l’aumento assai vistoso del gettito non era merito dei partitanti, bensì un dono della divina provvidenza che «avendo dato alli uomini una natura molto inclinata alla viziosità ed alla imitazione, [la natura] studia qualunque d’imitare e di viziosamente sapere il gusto di una novità ricevuta e posta in credito dall’uso delle persone più riguardevoli» (78). Nel 1745 poi i deputati si rallegravano per l’avvenuto appalto del caffè, riflettendo come «senza molti riguardi convenisse d’aggravarsi tutte quelle cose che sono di consumo voluttuoso e di lusso» (79).

Una delle voci a cui l’amministrazione marciana aveva sempre dato grande attenzione erano i dazi riscossi nelle dogane della Dominante. Questo dato appare però decisamente più significativo quale indicatore del traffico marittimo che come cespite d’entrata, rimanendo per tutto il secolo tra i 100 e i 200.000 ducati. In realtà il commercio dal quale si ricavavano maggiori introiti fiscali era quello interno sia di generi alimentari che di manufatti. Ricostruirne un profilo quantitativo sarebbe del massimo interesse per valutare le trasformazioni dell’economia veneta ma appare compito quasi impossibile data la dispersione sul territorio e la frammentarietà dell’esazione: come spiega una scrittura del 1775, una merce che uscisse da Padova diretta al consumo a Bergamo pagava il dazio d’uscita dalla città patavina, quelli di transito a Verona, Salò e Brescia e infine quelli di entrata e di consumo a Bergamo (80). Sull’importanza ai fini fiscali di tale movimento economico ha valore esemplificativo il dazio della stadella (da stadera) di Verona, un dazio di entrata, uscita e consumo riscosso alle porte della città ed in altri luoghi appositi (81), che rese nel 1736 400.000 ducati. Si trattava, grazie alla sua funzione di filtro dei commerci attraverso l’Adige per l’area tedesca, del più importante dazio di transito esatto in Terraferma, e il suo gettito paragonato a quello molto inferiore delle dogane veneziane è indicativo del peso dell’economia dello stato di terra. A questo proposito un calcolo molto parziale dei vari dazi seda delle province di Terraferma indica un cespite annuo derivante da questa importantissima attività superiore al mezzo milione di ducati, collocando quindi questa voce tra le più importanti imposte indirette.

Quelle che possono essere considerate imposte dirette venivano indicate con il termine di gravezze. La loro suddivisione tra gravezze della Dominante, della Terraferma, ecc., va riferita alla giurisdizione fiscale alla quale era sottoposto il contribuente; per quanto riguarda la tassazione fondiaria si usava ad esempio distinguere tra fuochi veneti, cioè proprietari soggetti all’autorità dell’ufficio dei dieci savi alle decime di Rialto, e fuochi esteri regolati dalle camere fiscali delle province del dominio.

Nel Settecento l’imposta diretta più pesante per i contribuenti della Dominante era la decima che apportava oltre 350.000 ducati all’erario e che avrebbe dovuto corrispondere ad un decimo dei redditi da beni immobili dichiarati. In realtà la sua incidenza reale era assai inferiore: la sua determinazione si basava infatti solo sulla dichiarazione volontaria dei possidenti a cui era inoltre concesso di versarne una parte in frumento ad un prezzo superiore rispetto a quello mercantile, con uno sconto, don, del 10% in caso di puntuale pagamento. Samuele Romanin ha stimato che in definitiva corrispondesse ad 1/30 effettivo dei redditi colpiti (82). Riscosso annualmente come la decima era il campatico, una vera e propria imposta fondiaria basata sulla destinazione agricola del fondo, che apportava altri 100.000 ducati circa, mentre a una tassazione separata erano soggetti i beni del clero, colpiti da un’apposita decima il cui importo annuale era frutto di accordi con la Santa Sede (83).

I redditi derivanti da attività commerciale, finanziaria, manifatturiera o professionale erano soggetti ad altre imposte: la tansa, una somma forfetaria decisa da una commissione apposita in base ad un’indagine fiscale, e i taglioni, imposte sui mestieri e le professioni civili riscosse dalle stesse corporazioni che furono oggetto di riforma nel 1713 (84). Infine ai dipendenti pubblici veniva trattenuta alla fonte una decima sui redditi fissi e su quelli straordinari, un’imposta che al pari delle altre poteva essere esatta anche straordinariamente in caso di stringenti necessità di bilancio.

Per i contribuenti della Terraferma lo spettro delle imposte dirette era complessivamente simile, con alcune differenze non secondarie. Non esisteva per i fuochi esteri la decima, che era sostituita da un insieme di antiche gravezze dette de mandato dominii che avevano un peso minore a seguito anche delle alienazioni di cui erano state oggetto nei secoli precedenti. Queste gravezze venivano ripartite sul territorio per contingenti: veniva cioè stabilita una quota fissa che l’erario voleva incassare e che era suddivisa tra le province; spettava quindi alle amministrazioni dei capoluoghi di provincia stimare le ricchezze dei contribuenti e ripartire la quota tra i diversi «corpi», cioè la città, il clero ed il territorio.

La differenza tra l’ammontare nel 1736 delle gravezze della Dominante e quelle esatte nei dominii — 604.000 contro 565.000 ducati — invita ad alcune riflessioni. Considerare il carico fiscale che gravava sulle due realtà in base al numero degli abitanti, come è stato fatto, appare un’operazione impropria: se si volesse ricavare un dato quantitativo affidabile si dovrebbe casomai far riferimento alla distribuzione della ricchezza o al prodotto interno lordo delle due realtà, indicatori praticamente impossibili da ricavare (85). Più utile è riflettere sul fatto che sebbene i Veneziani disponessero di 1/5 delle proprietà di Terraferma censite nel 1740 ad est del Mincio (86), di una quota considerevole dei titoli pubblici e nonostante nei loro palazzi vi fosse indubbiamente la maggior concentrazione di lusso dello stato, la maggior parte della ricchezza detenuta e del reddito prodotto apparteneva agli oltre 2.000.000 di sudditi dello stato e non ai 140.000 abitanti della Dominante. Appare quindi evidente che, proporzionalmente, le rendite immobiliari dei patrizi veneziani e i redditi professionali degli abitanti della laguna erano maggiormente tassati rispetto a quelli degli abitanti della Terraferma e del dominio, dove peraltro doveva essere più pesante la tassazione indiretta, cioè l’incidenza dei dazi.

Il quadro che ne risulta è quello di un sistema basato su una sorta di patto tra l’aristocrazia lagunare che manteneva praticamente esenti i redditi derivanti dall’investimento finanziario dei propri capitali e i ceti terrieri della Terraferma che avevano le mani libere sul bene su cui avevano fondato la propria preminenza sociale e politica, la terra (87). Da ciò scaturiva quell’impressione di una struttura tributaria «piuttosto equa ed organica» (88), che generava un carico fiscale sopportabile un po’ per tutte le categorie, la cui mitezza acquisisce rilievo se confrontata con la situazione vigente in altri stati italiani o europei. Era un sistema che si equilibrava — per così dire — verso il basso, comportando cioè una progressiva perdita di efficienza, una dispersione di risorse nonché il moltiplicarsi di abusi e sperequazioni, ma che reggendosi sulla connivenza di tutti i ceti superiori e sulla passività di una popolazione tutto sommato blandamente soggetta a tributi, non diede mai luogo ad incontrollabili fenomeni di rivolta fiscale.

La stasi delle rendite, 1730-1746