La formazione della nobiltà dopo la Serrata

La formazione della nobiltà dopo la Serrata

Introduzione

Per tradizione, si ritiene che il dato di struttura essenziale della società veneziana nel Trecento venisse posto di fatto agli esordi del secolo, per rimanere poi immutato sino alla sua fine, e anzi, per parecchi secoli a venire. Si tratta dell'irrigidimento istituzionale di un'aristocrazia ereditaria precostituita, avvenuto negli anni compresi tra il 1297 e il 1323, nel corso del processo convenzionalmente, ancorché impropriamente, definito "Serrata del maggior consiglio" (1). Poiché per sei secoli gli osservatori esterni hanno costruito le proprie opinioni sulla società veneziana dopo il 1300 intorno a questo principio assoluto, quel poco di cambiamento sociale che è stato percepito riguarda le sfumature, le finezze, le questioni marginali, che non toccano la realtà di fondo della cesura istituita e imposta per legge tra una classe dominante chiaramente definita e capace di autorinnovarsi, e un "popolo" alquanto diversificato, ma comunque escluso.

Questo capitolo prende in esame il canone dominante della storia politica e sociale di Venezia alla luce di tre fattori desumibili dalla documentazione trecentesca. Il primo è di natura essenzialmente demografica: la classe dominante all'epoca della Serrata era marcatamente diversa dalla nobiltà di un secolo dopo, nel primo Quattrocento; dei cambiamenti avvenuti si parlerà più avanti, nel paragrafo 3. Il secondo è un fattore sociologico: nel corso di quel secolo la nobiltà era composta da numerosi elementi distinti, con pretese nettamente differenziate di potere e di prestigio, e di conseguenza con atteggiamenti ben diversi nei confronti delle istituzioni che ne garantivano la posizione; queste distinzioni verranno trattate nei paragrafi 2, 4, 5 e 6. Il terzo fattore è quello che rende davvero inevitabile una riconsiderazione della Serrata come momento decisivo: tra il tardo Trecento e il primo Quattrocento una seconda ondata legislativa riformula in modo più preciso e lungimirante la definizione istituzionale della nobiltà. In quanto evidenzia l'inadeguatezza dei provvedimenti del 1297-1323, la legislazione del secolo successivo rivela come nei decenni intercorsi la classe dominante veneziana, e dunque la società veneziana in genere, non fosse statica ma continuasse ad evolversi. E le esperienze di questo periodo, dal 1370 al 1430 circa, furono una fase tanto critica nell'evoluzione sociale e politica di Venezia da meritare l'appellativo di "seconda Serrata" (2).

Tre fattori che stanno tutti ad indicare la natura instabile della società veneziana nel Trecento. Parlare, come qui si fa, di famiglie e schieramenti sociali, assume un significato particolare quando si osserva che la struttura organizzativa di nobili e popolo, cioè degli schieramenti di base in cui si raggruppavano le famiglie, non era fissa bensì fluida e in evoluzione. Gli schieramenti strutturali della società si andavano plasmando e riplasmando, un dato la cui evidenza impone un riesame delle motivazioni, degli obiettivi e del comportamento dei Veneziani, che la tradizione vuole schierati da una parte o dall'altra del confine tra la nobiltà e il popolo. Il primo ed essenziale passo per una riconsiderazione della società lagunare nel Trecento consiste quindi in uno studio più attento di quel confine, che prenda in esame la composizione della nobiltà e le trasformazioni che essa subì nel secolo successivo alla Serrata. Questo capitolo è un tentativo in quella direzione.

Un tentativo inteso come "saggio". La ricerca prosopografica di base su cui deve poggiare una ricostruzione approfondita della società trecentesca rimane ancora da fare,

e questo lavoro si pone quindi un obiettivo più modesto: esaminare i tratti della nobiltà che mettono in discussione l'idea, nel dopo-Serrata, di una società dominata da una classe chiusa, ereditaria, distinta dal popolo da un'identità collettiva (cioè da un senso di appartenenza consapevole e saldamente riconosciuto), da un'ideologia collettiva (cioè da un programma comune per l'esercizio e la manifestazione del proprio ruolo di regime) e da una cultura collettiva (cioè da un sistema comune di principi e di pratiche caratterizzante la distinzione del suo comportamento sociale). L'indagine trova conforto nei documenti che attestano come l'identità, l'ideologia e la cultura comuni della nobiltà si affermassero sì, ma soltanto alla fine del secolo, con la seconda Serrata.

Quattro casate

È indispensabile, per comprendere la società veneziana del Trecento, conoscere l'evoluzione della nobiltà nel periodo successivo alla Serrata del 1297-1323. Altrettanto cruciali sono a loro volta l'importanza della vasta diversificazione interna della popolazione considerata nobile, e l'incertezza che circondò lo statuto nobiliare per buona parte del Trecento. Circostanze presentatesi sul finire del secolo limitarono la diversificazione e l'incertezza, in un processo che trasformò la classe governante, portando definitivamente a termine la Serrata, o meglio venendo a costituire la seconda Serrata: una trasformazione che rappresenta il dato sociopolitico più rilevante del Trecento, ed è dunque l'oggetto principale di questo capitolo. Per orientarci verso la sua più concreta dimensione umana, daremo qui una rapida occhiata alle diverse caratteristiche di quattro casate cui la Venezia trecentesca attribuiva, con diverse modalità, lo statuto nobiliare. Cominceremo dai Morosini.

I Morosini erano tra i supremi clans nobiliari di Venezia. Già nel secolo X avevano un peso politico tale che le loro rivalità con altre grandi casate richiesero l'intervento degli imperatori Ottoni; quanto alla loro contemporanea preminenza culturale, basterà dire che fu uno di loro a fondare il monastero di San Giorgio Maggiore (3). Ci furono Morosini fra gli elettori in sette delle nove elezioni ducali avvenute tra il 1172 e il 1275, e in diciannove degli ottantaquattro consigli ducali (il minor consiglio, costituito da sei membri) eletti tra il 1204 e il 1297 (4). Avendo già avuto un doge nel secolo XII, e un altro nel XIII, ne avrebbero visto un terzo salire al trono ducale nel 1382. La testimonianza forse più eloquente del perdurare dell'influenza e del prestigio dei Morosini sta nel fatto che nel solo secolo XIV ben sei di loro furono nominati procuratori di San Marco, la massima dignità di governo dopo il dogado (5).

La posizione centrale occupata dalla famiglia per tutto il corso della lunga storia di Venezia, e il persistere della sua influenza e del suo prestigio, la ponevano ai vertici della nobiltà. E il loro non era soltanto un peso storico: stava anche nei numeri.

Nell'estimo fiscale della proprietà immobiliare redatto durante la guerra di Chioggia, nel 1379-1380, rispetto alla dotazione di una casata media, valutata in 24.367 lire "a grossi" ripartite tra sette "stimati", il computo complessivo delle proprietà Morosini raggiungeva le 367.950 lire, ripartite tra non meno di cinquantanove intestatari; vaste proprietà che equivalevano a un 9% netto degli immobili attribuiti a nobili dall'estimo, mentre i cinquantanove Morosini "stimati" costituivano più del 5% di tutti gli intestatari di proprietà nelle centosessantasei famiglie nobiliari in estimo (6). E ancor più importante, in una classe definita dalla vita pubblica, era l'ineludibile presenza dei Morosini nel governo. Negli anni 1349-1352 e 1362-1365, per esempio, mentre la casata nobiliare media deteneva per i suoi membri ventiquattro incarichi, i Morosini ne occuparono non meno di centosettanta. A conti fatti, la loro massiccia presenza nel governo coprì più del 4% di tutte le quattromilasettantacinque cariche occupate dalle centosettantadue famiglie che parteciparono alla vita politica in quegli anni. L'attività di governo dei Morosini non era soltanto estesa, ma assai influente, poiché ebbero un numero di eletti nel solo consiglio dei pregadi (il senato) - trentatré - maggiore di quello degli incarichi occupati nell'intero apparato di governo dalla casata nobiliare media (7). Per dirla con l'antiquario settecentesco Cappellari, "per riferire le vaste glorie, e le famose attioni della Gran Casa Moresini, sarebbe d'uopo la tessitura d'un ben giusto volume" (8).

In quanto forza vitale nella politica veneziana per molti secoli, i Morosini erano tutt'uno con le fondamenta storiche sulle quali trovava giustificazione il regime nobiliare proclamato dalla Serrata (9). Numerosi com'erano, residenti in ventiquattro delle settanta parrocchie della città, sparsi su cinque dei suoi sei sestieri, era altrettanto difficile sfuggire alla loro presenza fisica (10). Di fatto, i Morosini erano i simboli onnipresenti della presa sicura esercitata sul governo e sulla società di Venezia da un'aristocrazia storicamente radicata. Come gli esponenti di altre antiche casate veneziane, un Morosini non aveva alcun bisogno di vedere convalidata la propria nobiltà: essa era fuori discussione. Certo, quanto a peso, prestigio e influenza duratura, i Morosini erano un caso estremo; ma anche altre famiglie, come vedremo in seguito, godevano del prestigio derivante dall'antica partecipazione al governo di Venezia. Un altro esempio, radicato altrettanto profondamente nella tradizione aristocratica della città, anche se ben lontano dalla massiccia presenza e dalla secolare preminenza dei Morosini, era il clan dei Caroso.

All'epoca della Serrata i Caroso erano saldamente attestati nella classe dominante. La cosiddetta Cronaca Giustinian, intorno alla metà del Trecento, riferisce che erano stati tra i tribuni di Aquileia, che secoli addietro avevano popolato Rialto; il doge Andrea Dandolo scrive nella sua Chronica che un tribuno di nome Caroso, volendo assumere lui stesso il dogado, aveva ordito una congiura per rovesciare il doge Giovanni Partecipazio nell'832 (11). Comunque sia, altre fonti risalenti al tardo secolo X comprendono i Caroso tra le maggiori famiglie veneziane (12). Marino Sanudo attribuisce loro la costruzione di San Servolo e, a conferma del venerando prestigio culturale della famiglia, già alla metà del secolo XII troviamo una certa Sicara Caroso badessa del convento di San Zaccaria (13). La famiglia fu in primo piano per tutto il secolo XIII, con presenze costanti in maggior consiglio (14); nei quattro anni che portarono alla Serrata, quattro diversi Caroso furono membri del consiglio, e provenivano da due diverse zone della città: dalla "contrada" (parrocchia) di San Vidal, nei pressi di quello che oggi è il ponte dell'Accademia, sestiere di San Marco, e da San Canciano, in Cannaregio. Uno di loro, Marco Caroso da San Vidal, era abbastanza importante da essere stato tra gli elettori del consiglio nel 1295-1296 (15), mentre un altro, Giovanni, partecipò a una delle fasi dell'elezione che portò al dogado Jacopo Contarini nel 1275; un terzo, Andrea, dimostrò la persistenza del prestigio della casata nel periodo della Serrata entrando nei pregadi nel 1301 (16).

Saldamente attestati com'erano nel governo, nella distribuzione residenziale e nel numero stesso dei loro esponenti, i Caroso - pur non godendo della preminenza dei Morosini - appartenevano a pieno titolo alla spina dorsale della classe dominante nata dalla Serrata. Famiglia "vecchia", in primo piano almeno fin dal secolo XII, e dunque con uno statuto nobiliare storicamente indiscutibile, la sua presenza attiva in maggior consiglio durante gli anni discriminanti, tra il 1293 e il 1297, le conferiva inoltre ottime credenziali anche nel dopo-Serrata. Queste credenziali, e il loro peso numerico, sarebbero state ben presto incrementate da Alberto Caroso dei Santi Filippo e Giacomo, cooptato nel maggior consiglio nel 1310 come riconoscimento per il suo contributo alla

repressione della congiura Querini-Tiepolo di quell'anno (17) - un fatto di per sé utile a indicare che nel periodo successivo alla Serrata un cognome di vecchia nobiltà non costituisce automaticamente un attestato di nobiltà personale. I Caroso erano quindi saldamente arroccati nelle posizioni che avrebbero guidato Venezia nel nuovo secolo. E nei decenni successivi non si tirarono certo indietro: ci furono Caroso nelle elezioni del doge del 1311, 1328 e 1339; tra il 1349 e il 1352, e tra il 1362 e il 1365 furono presenti in una serie di incarichi di governo che andavano da avvocato alla corte del forestier a savio agli imprestiti, e diversi di loro prestarono servizio come rettori in Istria; inoltre, in quegli anni, tre Caroso arrivarono a far parte degli organi centrali del governo, nell'alto tribunale della quarantia, in senato e nel consiglio ducale (18).

Questa forte presenza nella classe dominante dopo la Serrata non arrivò però alla fine del secolo, poiché la famiglia si estinse. Secondo Marino Sanudo, la discendenza si spense nel 1387; comunque sia, i Caroso svaniscono dai documenti ufficiali dopo il 1386, quando Andrea fu nominato giudice alla corte dell'esaminador (19). La loro scomparsa fu probabilmente dovuta a scarsa fertilità e a errori di strategia matrimoniale, poiché Andrea era uno degli unici due Caroso registrati nell'estimo del 1379-1380 (anche se un terzo, Nicoletto, compariva ancora nel 1385 nei registri delle cariche come garante per Michele Magno) (20). Rona Goffen ha segnalato una tradizione secondo la quale i Caroso erano in effetti un ramo del clan Pesaro, che invece sopravvisse ben oltre il Trecento (21), ma il fatto che le due casate vengano trattate separatamente nelle fonti contemporanee e quasi contemporanee - come la Cronaca "pseudo-Giustinian" e Le vite dei Dogi di Sanudo - ci impone di considerarle come distinte.

Come vedremo più avanti, i Caroso condivisero la sorte dell'estinzione - che finì col decimare i ranghi della nobiltà che aveva voluto la Serrata con un gran numero di vecchie casate. Sul piano della legittimazione culturale del regime, l'uscita di scena di queste antiche stirpi rappresentava un potenziale indebolimento della continuità che collegava l'ordine sociopolitico nato dalla Serrata con l'antichità veneziana, cancellando alcuni nessi convalidanti con il passato.

Ma mentre queste casate spiravano, nuove famiglie si affermavano al loro posto: i dalle Boccole, ad esempio, la cui attività nel Trecento è stata ricostruita da Dennis Romano (22). Diversamente dai Caroso, prima della Serrata la presenza politica dei dalle Boccole era inconsistente. La Cronaca trecentesca attribuita a Piero Giustinian ne fa il nome nell'elenco delle Proles nobilium venetorum, ma senza indicare la loro provenienza, né le altre caratteristiche distintive che lo stesso testo attribuisce a casate più antiche e prestigiose come i Morosini e i Caroso (23). L'appartenenza dei dalle Boccole alla nobiltà sarebbe dunque un fatto nuovo, contemporaneo alla Serrata o successivo. Alla metà del secolo, comunque, si erano già affermati come esponenti attivi della classe dominante, nelle cariche di governo come in società. Nicoletto dalle Boccole, processato nel 1351 per aver aiutato suo fratello Bastardo a sfuggire dalle mani dei capisestiere, veniva identificato negli atti come "nobilis vir"; è probabile si trattasse dello stesso Nicolò dalle Boccole che in quell'anno fu nominato avvocato alla curia del procurator. Un terzo fratello, Giovanni, anch'egli implicato nella fuga di Bastardo, fu eletto podestà di Valle nel 1350. L'apogeo fu raggiunto nel 1381, quando Francesco dalle Boccole, condannato nel 1357 per violenza carnale, coronò la propria riabilitazione e l'ascesa politica della sua famiglia divenendo uno dei sei membri del consiglio ducale (24).

Queste cariche e l'attribuzione del titolo "nobilis vir" - che come vedremo più avanti, a metà Trecento veniva attribuito in modo alquanto irregolare - dimostrano che i dalle Boccole si erano inseriti saldamente nella vita pubblica della nobiltà. Lo stesso valeva per la vita privata. Nel 1369 alla madre vedova dei fratelli di cui si è detto, Francesca dalle Boccole, veniva restituita la dote di 1.000 lire "a grossi" dall'eredità del defunto marito Marino dalle Boccole (25). È di vent'anni dopo, nel 1388, un'attestazione meno gratificante del prestigio della famiglia: Giovanni dalle Boccole, forse l'ex podestà di Valle, fu oggetto di un'aggressione disonorante da parte - nientemeno - di Alvise Venier, figlio del doge regnante. Insieme con Marco Loredan, Venier affisse corna e versi ingiuriosi sulla moglie e la suocera di Giovanni sul ponte di Ca' dalle Boccole, a Santa Ternità (26).

È possibile che quell'insulto da parte di esponenti di due casate nobiliari ben consolidate fosse provocato dal risentimento per la ricchezza e la visibilità politica di parvenus come i dalle Boccole (27): questo Giovanni dalle Boccole non compare nell'estimo del 1379-1380, ma un Francesco dalle Boccole, probabilmente suo fratello e quasi certamente il consigliere ducale del 1381, veniva stimato per 10.000 lire, una cifra che lo collocava tra i centodiciassette Veneziani più ricchi - il 5,5% più ricco dei duemilacentoventotto presenti nell'estimo (28). Per quanti risentimenti potesse scatenare nelle vecchie famiglie nobili negli anni Ottanta del Trecento, era stata quasi certamente la ricchezza il motivo originario dell'ingresso dei dalle Boccole nei ranghi della nobiltà. Già negli anni Venti gli amministratori del lascito di un altro Giovanni dalle Boccole distribuivano cospicue quantità di denaro a numerosi Veneziani con cognomi nobiliari per l'investimento nei prestiti d'affari, o "colleganze". In vita, Giovanni era stato un uomo d'affari di notevoli mezzi, tanto da potersi permettere speculazioni come la commissione a Giovanni Venier - probabilmente nobile anche lui - per un acquisto a Tunisi di seta per un valore di 6.273 lire "a grossi", e nel suo testamento del 1321 destinava 3.000 lire alla fabbrica della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (29).

Dopo la morte di dalle Boccole, gli amministratori - i procuratori di San Marco non rinunciarono alle speculazioni su vasta scala: l'investimento più consistente fu l'enorme somma di 10.000 lire prestata al figlio di Giovanni, Marino, per investimenti in colleganze marittime (30). Ma il lascito di Giovanni dalle Boccole alimentò anche altri prestiti per investimenti di notevole entità: tra il 1321 e il 1327 gli amministratori concessero una serie di prestiti a personaggi dal cognome nobiliare - 1.800 lire in tre transazioni a Marino Michiel, 4.000 lire in due transazioni a Paolo Morosini e 2.000 lire in quattro transazioni a Giovanni de Avanzo (Davanzago?) (31). Queste cifre dimostrano che il lascito dalle Boccole fu una generosa fonte di capitale per gli uomini d'affari della nobiltà; e dimostrano anche che gli eredi di Giovanni entrarono in possesso di una fortuna assai consistente.

Sebbene la nobilitazione formale dei dalle Boccole - come di tante altre famiglie nuove comparse all'interno della nobiltà trecentesca - non sia in alcun modo documentata, la loro ricchezza e la generosità con cui la mettevano a disposizione degli esponenti delle grandi famiglie bastarono a spianare la via della nobiltà ai figli di Giovanni. E la causa fu indubbiamente favorita dal fatto che le figlie di Giovanni avevano usato quella ricchezza per arrivare al matrimonio con uomini della nobiltà: Nicolò Miani, ad esempio, marito di Caterina, che in poco più di due anni ottenne dal lascito del suocero investimenti in colleganza per un totale di 5.000 lire.

Come molti matrimoni, quello tra Caterina dalle Boccole e Nicolò Miani non era soltanto un legame tra i due sposi, ma serviva a creare o rafforzare i legami, compresi quelli d'affari, tra altri membri delle due famiglie. Così il fratello di Nicolò, Piero Miani, ottenne a proprio nome 2.500 lire dal lascito di Giovanni dalle Boccole tra l'aprile 1326 e l'aprile 1327 (32). Piero Miani aveva rapporti d'affari sia con gli amministratori di Giovanni dalle Boccole che con due delle sue figlie, la moglie di suo fratello, Caterina, e la sorella di lei, Francesca, sposata con Ermolao Balbi (33). Gli investimenti intrecciavano gli interessi di due casate nobiliari, i Miani e i Balbi, con quelli dei dalle Boccole, in un tessuto reso più fitto dai legami matrimoniali. A queste relazioni si aggiungevano i matrimoni degli altri figli di Giovanni, che forgiarono legami con i Morosini, i Molin e i Venier - questi ultimi forse una conseguenza dei rapporti d'affari del patriarca Giovanni con quella famiglia (34).

Legami d'affari e di matrimonio che furono la chiave d'accesso dei dalle Boccole alla società nobiliare, un accesso consolidato dal loro impegno nell'attività di governo, con il quale si guadagnarono il riconoscimento di "nobiles viri" e l'appartenenza politica, oltre che sociale ed economica, alla nobiltà. Quando, nello stesso decennio in cui avvenne l'insulto sul ponte di Ca' dalle Boccole, un altro Giovanni dalle Boccole (probabilmente figlio di Francesco) fu nominato agli incarichi di "avvocato per ogni corte" e signore di notte a Creta, a garantire per la sua condotta onesta nell'ufficio furono esponenti dei ben consolidati clans dei Barbaro e dei Coppo. E in un rivolgimento particolarmente ironico della storia, fu uno Zanino dalle Boccole (forse la stessa persona) a far da garante quando Leonardo Loredan fu eletto podestà al Lido (35). La ricchezza, le relazioni sociali e l'attività politica dei dalle Boccole se li insediarono saldamente entro la società nobiliare, non bastarono però per innalzarli tra gli antichi clans più prestigiosi come i Morosini, e nemmeno tra le vecchie casate come i Caroso, poiché mancavano loro le essenziali qualità del numero e della storia. Il posto modesto, o inesistente, che avevano occupato nel passato di Venezia, prima della Serrata, rappresentava uno svantaggio in un regime di classe che trovava giustificazione al proprio predominio nella continuità del legame legittimante con i grandi momenti della più remota storia veneziana (36).

Fatale, nel senso più letterale, fu comunque l'esiguità del loro numero, che nel 1483 avrebbe portato la famiglia all'estinzione (37). Come vedremo poco oltre, altre famiglie la cui presenza all'interno della nobiltà trecentesca fu altrettanto modesta e transitoria condividevano le carenze storiche e biologiche dei dalle Boccole. Ma anche queste casate dalla storia effimera vanno contate tra le famiglie veneziane che costituirono la classe dominante nel Trecento. In definitiva, nell'ambito di una nobiltà costituita da categorie diverse quanto a ricchezza, antichità e grado di influenza, e che rimane difficile da delineare con precisione, i dalle Boccole riuscirono comunque a tenere saldamente il loro posto.

Altrettanto non si può dire, invece, per l'ultima delle nostre quattro casate, i Balduin, la cui posizione ambigua è un ottimo esempio della persistente indefinitezza delle distinzioni sociopolitiche nel secolo XIV. Nonostante la ricorrente comparsa del nome, non esistono attestazioni contemporanee sicure della loro appartenenza alla nobiltà, nel Trecento o in qualsiasi altro momento. Il genealogista cinquecentesco Marco Barbaro li comprendeva in un elenco di famiglie nobiliari estinte, ma ne faceva risalire l'estinzione al 1300 (38). Non compaiono però in alcun altro elenco manoscritto di nobili del Trecento, compreso quello assai dettagliato compilato da Marino Sanudo alla fine del secolo XV; né si contavano tra i membri del maggior consiglio nel secolo XIII (39). Un cenno a un'occasione in cui i Balduin si sarebbero messi in luce prima della Serrata sta nella Cronaca trecentesca attribuita a Piero Giustinian, che riconosce ad "Andreas Baldovino" e a un altro uomo il merito di aver portato il corpo di san Simeone da Costantinopoli a Venezia dopo la quarta Crociata; ma anche questo accenno identifica i due come "plebei" (40). Nondimeno, data la scarsa chiarezza intorno alla condizione nobiliare che prevalse per tutto il secolo XIV, l'intraprendenza e l'ambizione dei Balduin hanno indotto molti storici moderni a considerarli nel numero della classe dominante contemporanea (41). Ed è ironico, perché la loro ambizione assunse una forma che li allontanava dal regime nobiliare invece di introdurveli, ed è in definitiva un attestato di esclusione dalla classe dominante.

La loro prima comparsa dopo la Serrata è con un certo Giovanni, uno dei capi della congiura anti-Serrata del 1299, legata al nome di Marino Bocco, o Boccono. Nelle sue Vite dei Dogi Marino Sanudo riferisce che Marino Bocco, insieme con Giovanni Balduin e altri, infuriati perché erano "rimasti fuori del Consiglio" dopo la Serrata, cospirarono per vendicarsi uccidendo il doge e i "gentiluomini" (42). E il fallimento del tentativo non bastò certo a ridurre i Balduin a più miti consigli: è probabile che fosse ancora il risentimento verso il regime nobiliare che li aveva esclusi a indurli ad aderire alla ben più pericolosa congiura ordita dai nobili Baiamonte Tiepolo e Marco Querini nel 1310, che reclutò malcontenti anche tra i popolani. Per questo secondo atto di sedizione contro il governo nobiliare i Balduin furono condannati a subire a lungo l'umiliazione dell'obbligo di tenere sempre aperto, di giorno e di notte, il portone del loro palazzo a San Simeone Profeta (43). La terza ed ultima manifestazione dell'implacabile rancore antinobiliare dei Balduin avvenne nel 1412, quando Francesco Balduin fu impiccato per aver cospirato contro il regime, volendo "destruzer il campo della Signoria ed i zentilomeni" (44).

Questi episodi ci mostrano una famiglia Balduin assai attiva in politica, ma all'esterno del regime nobiliare, e anzi in contrapposizione ad esso; tuttavia i documenti non sono privi di ambiguità. Secondo uno studioso, un certo Leonardo Balduin fu membro del consiglio dei dieci nel 1323. La cosa è però improbabile, poiché in quegli anni il consiglio, responsabile per la sicurezza dello stato, era impegnato ad imporre le sanzioni inflitte ai Balduin per la loro partecipazione alla congiura Querini-Tiepolo; e per di più la forma in cui il nome di Leonardo Balduin compare nel documento in questione suscita sospetti circa il suo significato, perché è l'unico tra i nomi di membri del consiglio citati in questa e altre fonti che non sia preceduto dal titolo di "dominus", e perché è stato scritto fuori posizione nella pagina (45). A conti fatti, si è portati a concludere che non fosse un membro dei dieci.

Un Balduin detentore di una carica è comunque inoppugnabilmente documentato: nel 1335 Antoniello Balduin era capitano di Torre San Giuliano (46). Sebbene nel primo Trecento ancora non si fosse portato a termine il lungo processo che avrebbe riservato tutte le cariche ai membri del maggior consiglio, ed è quindi possibile che nel caso particolare l'ufficio fosse stato affidato a un ricco popolano, è altrettanto possibile che questo Antoniello fosse davvero un nobile (47). Se così fosse, è l'unico Balduin di cui sia attestata la condizione nobiliare: la famiglia è del tutto assente dagli elenchi dei detentori di cariche nei secoli XIV e XV, dall'esauriente catalogo trecentesco delle Proles nobilium venetorum nella cosiddetta Cronaca Giustinian e - a parte l'elenco delle famiglie estinte di Marco Barbaro, che comunque la vuole estinta nel 1300 - dalla tradizione cronachistica manoscritta della nobiltà veneziana. Un Nicolò Balduin ha il titolo di "ser" nell'estimo del 1379-1380, ma in quel documento l'attribuzione del rango nobiliare è informale e inattendibile (48). Indicazione inconfutabile della condizione popolare dei Balduin per tutto il Trecento parrebbe essere la loro assenza dalla prima lista ufficiale delle famiglie nobili che ci sia stata conservata, quella redatta dagli avogadori di comun nel primo Quattrocento, della quale discuteremo più avanti.

In ultima analisi, tuttavia, non possiamo stabilire con certezza se fossero nobili o meno, per lo stesso motivo per cui la posizione sociale di tanti uomini, donne e famiglie del Trecento rimane indefinita nonostante i cognomi nobiliari: la fondamentale vaghezza, cioè, del criterio di appartenenza alla classe nobiliare per tutto il corso del secolo. È questa la principale caratteristica, non solo della nobiltà, ma della struttura complessiva della società veneziana nel Trecento, che emerge da questa rapida rassegna di quattro casate: la definizione della composizione, del carattere sociale e politico e dei tratti distintivi del gruppo legittimamente dominante nel governo veneziano è incerta. Nelle pagine che seguono esploreremo ciascuno di questi elementi di incertezza.

La trasformazione della nobiltà

La chiave per comprendere la storia sociale di Venezia nel secolo XIV sta nella risposta a due interrogativi: chi apparteneva alla classe di governo? Che cosa significava appartenervi? Sono due interrogativi complementari: il significato pratico del rango nobiliare dipendeva in notevole misura dalle caratteristiche di chi lo possedeva; e nel contempo, la composizione della classe dipendeva dai requisiti necessari per appartenervi. Nel secolo XIV entrambi gli elementi assumevano rilievo vitale per la struttura dei rapporti sociali ed economici, tanto per i nobili quanto per i popolani.

In questo e nel paragrafo che segue ne esploreremo diversi aspetti, concentrando l'attenzione sui problemi emersi nel nostro rapido esame di quattro casate. Cominceremo qui ricostruendo i cambiamenti nella composizione della nobiltà nel corso del secolo.

La presenza di un ricambio significativo attenuerebbe l'immagine della Serrata come evento che fissò il governo e la società di Venezia in una struttura permanente e immutabile. Nel contesto della politica della classe dominante, riproporrebbe inoltre per il secolo XIV la questione che continua ad aleggiare irrisolta sulla storia politica della Serrata stessa, e che riemerge, sia pure in forma diversa, come momento centrale della discussione sulla politica del patriziato nel Rinascimento maturo: l'eterno problema delle clientele dei potenti, che nel Trecento ruotava intorno alla concessione stessa del rango nobiliare (49). La comparsa di nuovi venuti in sostituzione delle casate estinte porrebbe inoltre in maggiore rilievo il prestigio delle famiglie più eminenti, le cui radici affondavano nella storia dei primi secoli di Venezia; e nel contempo, metterebbe in discussione la continuità del regime successivo alla Serrata con il passato.

Sono motivi più che sufficienti per indurci a verificare le finalità della Serrata tentando una ricostruzione sistematica della costituzione della nobiltà all'indomani di quell'evento, con un occhio particolare per il fattore della stabilità nel tempo. È un compito reso difficile dalla vaghezza delle fonti ufficiali per buona parte del secolo, sia per quanto riguarda la posizione di individui, famiglie e intere casate, sia per la composizione stessa della classe nobiliare. Una documentazione tanto approssimativa, anzi, da costituire di per sé un'indicazione dell'incertezza e della fluidità dell'atteggiamento ufficiale di fronte ai fattori di distinzione della nobiltà. Le testimonianze disponibili sono comunque sufficienti per fornire una solida base alla conclusione principale di questo capitolo: che cioè la nobiltà uscita dalla Serrata non era una classe chiusa, bensì soggetta a un processo di formazione incerto e alterno. A questa conclusione si giunge studiando i cambiamenti nella composizione della nobiltà dalla Serrata all'inizio del secolo XV.

Al di là delle sue altre conseguenze, la legislazione della Serrata aveva enunciato un criterio concreto di appartenenza alla classe dominante: i precedenti incarichi di governo, specificamente definiti dall'elezione in maggior consiglio. Nel periodo immediatamente successivo alla Serrata, quindi, il nucleo irriducibile della classe di governo così definita era dato dal gruppo di uomini presenti in maggior consiglio negli anni 1293-1296, che il decreto del febbraio 1297, rinnovato l'anno successivo, indicava esplicitamente come aventi diritto a rimanere in consiglio, mentre la legge del 1323 sul criterio dell'ereditarietà trasferiva il privilegio ai loro figli e nipoti. Una definizione tecnica suscettibile di verifica che si fondeva armoniosamente con il principio culturale legittimante alla base della ridefinizione della classe dominante: la continuità con il passato, con la preminenza morale e storica conquistata dai "nostri maiores" prima della Serrata. Essenzialmente, la fusione dei due principi era riducibile al requisito dell'esperienza. In pratica, definendo la condizione nobiliare in termini di continuità storica ed esperienza di governo si perpetuava implicitamente il predominio delle case più antiche: erano loro quelle più intimamente legate con la storia passata; loro che vantavano i precedenti più illustri di servizio nei consigli di stato nell'arco dei secoli; loro le vere padrone dei meccanismi di governo.

Il principio della continuità motivava anche la seconda clausola della legge del 1297, che fissava il meccanismo in base al quale anche chi possedeva il requisito dell'esperienza pur non essendo stato in maggior consiglio tra il 1293 e il 1297 poteva essere cooptato nella classe dominante. Si voleva garantire che quella serrata di ranghi comprendesse tutti i Veneziani esperti, e dunque utili ai fini del governo - e naturalmente, tutti quelli la cui esperienza poteva costituire un potenziale rischio politico. Anche i beneficiari di questo provvedimento integrativo erano uomini con esperienza di governo, e in quanto tali loro o le loro famiglie erano stati probabilmente rappresentati in maggior consiglio nei decenni precedenti i quattro anni cruciali nel corso dei quali quel consesso si affermò come matrice di tutte le cariche del governo veneziano (50).

Il settore di popolazione che può essere ragionevolmente considerato come la base della nobiltà dopo la Serrata è dunque costituito dalle centosessantasei famiglie presenti in maggior consiglio nel 1293-1296, integrate da altre ottantuno famiglie che erano state in consiglio nel corso dei trent'anni precedenti, ma non nei quattro anni decisivi (51). La stabilità sociale e la legittimità storica del regime dipendevano dalla continuità nella composizione della nobiltà creata dalla Serrata - continuità, cioè, della legittimazione storica data dalla partecipazione ininterrotta e indiscussa di quelle duecentoquarantasette famiglie all'attività di governo.

Per nostra fortuna, la misura in cui questa continuità fu di fatto mantenuta - la misura cioè in cui la Serrata riuscì a fissare in modo definitivo la classe dominante di Venezia - può essere valutata sulla scorta di un ruolo ufficiale della nobiltà compilato all'estremo opposto del Trecento. Questo primo elenco dei nobili reperibile nei documenti ufficiali dopo la Serrata è anche il prodotto della tendenza, tipica del primo Quattrocento, a una maggiore specificità legislativa e amministrativa relativamente allo statuto giuridico nobiliare. Nel 1414 un decreto del maggior consiglio fissava le procedure da seguire nella gestione della Barbarella, o Balla d'Oro, la cerimonia annuale istituita nel 1319 in cui i giovani nobili che avessero compiuto il diciottesimo anno di età concorrevano a una lotteria che dava ai vincitori il diritto di entrare in maggior consiglio a vent'anni invece di attendere i venticinque stabiliti dalla legge (52).

Tra le nuove procedure previste dal decreto del 1414 per questa secolare istituzione si stabiliva che i magistrati responsabili della Barbarella, gli avogadori di comun, tenessero una registrazione ufficiale degli attestati con cui i giovani qualificavano il proprio diritto a prender parte alla lotteria - di fatto, i requisiti della loro appartenenza alla classe dominante. I documenti e le testimonianze addotti a sostegno delle credenziali di ciascun candidato dovevano essere "ordinate descriptis in uno quaterno ad officium Advogarie". Il provvedimento ebbe efficacia immediata: i segretari degli avogadori prepararono subito i registri in cui sarebbero state annotate le credenziali presentate da tutti i giovani che si fossero iscritti alla lotteria. In quanto ruolo delle famiglie considerate ufficialmente come nobili dagli avogadori di comun, i magistrati cui spettava la maggiore responsabilità nella verifica dei requisiti di nobilità, questi registri consentono un confronto tra la classe dominante alla fine del Trecento e quella che aveva voluto la Serrata, e ne aveva tratto i benefici, all'inizio del secolo.

Il primo registro, con le iscrizioni alla Barbarella dal 1408 al 1435, riporta duecentotrentasei famiglie riservando a ciascuna una pagina(53), e può dunque essere considerato come il ruolo ufficiale della nobiltà nel primo Quattrocento, il corrispettivo un secolo dopo delle duecentoquarantasette famiglie presenti in maggior consiglio nella seconda metà del Duecento. Questo ruolo, però, non corrisponde con esattezza all'effettiva composizione della nobiltà nel primo Quattrocento: delle duecentotrentasei famiglie cui il registro assegna una pagina, solo centoquarantadue iscrissero i propri giovani alla Barbarella negli anni presi in considerazione. Di ventuno delle novantaquattro casate rimanenti - e tra queste troviamo cognomi nobiliari ben noti come i Balastro, i dalla Fontana, i Ruzzini, gli Zancaruol - i figli avrebbero occupato incarichi di governo, o sarebbero comparsi nei registri successivi della Barbarella, più avanti nel secolo, attestando così la continuità della presenza delle loro famiglie nella classe dominante (54). Queste ventuno famiglie vanno dunque aggiunte alle centoquarantadue i cui giovani parteciparono alla Barbarella tra il 1408 e il 1435; si giunge così a un totale di centosessantatré casate ufficialmente designate come nobili, di cui le fonti di governo attestano una presenza attiva nella classe dominante del Quattrocento. A questo gruppo va aggiunto un ultimo cognome, quello dei Lombardo, assente nel registro 162, ma che compare con buona evidenza in altri documenti relativi alla nobiltà quattrocentesca (55). Rimaniamo quindi con un totale di centosessantaquattro casate attive nella nobiltà del primo Quattrocento.

Il registro 162 presenta dunque due diverse configurazioni della classe dominante, espressione di un'ambiguità di fondo nella composizione della nobiltà più di un secolo dopo la Serrata. La prima, costituita dalle centosessantaquattro famiglie attive nella vita pubblica, schiera quanto ancora rimaneva del corpo ufficiale degli effettivi della classe. Una documentazione inoppugnabile dimostra che queste famiglie asserivano la propria identità nobiliare, esercitavano le responsabilità e i privilegi politici della loro classe, e prendevano parte alla sua vita sociale, soprattutto a un'attività matrimoniale sempre più introversa (56). La seconda configurazione, costituita dall'intero spettro delle duecentotrentasei famiglie cui il registro 162 riservava un apposito spazio, rappresenta il ruolo ufficiale della composizione del regime nobiliare nella sua dimensione più ampia (57). La discrepanza tra le due cifre conduce a due osservazioni in merito agli effetti della Serrata.

In primo luogo, richiama l'attenzione sulle carenze della documentazione ufficiale, costantemente presenti fino al secolo XV inoltrato anche quando si trattava di una materia importante per un'aristocrazia ereditaria quant'era quella della sua stessa composizione, ormai sottoposta a un controllo ufficiale sempre più attento. Sebbene il decreto del maggior consiglio del 1414 avesse prodotto un importante passo avanti verso una maggiore precisione dei documenti, il fatto che esso richiamasse con energia all'esigenza di una tenuta accurata delle attestazioni scritte dimostra che anche la nobiltà meno influente era ben consapevole del fatto che, più di un secolo dopo la Serrata, la conoscenza ufficiale della sua composizione era tutt'altro che soddisfacente, per non parlare della sua sistematicità. La nuova tendenza al rafforzamento dei meccanismi documentali del governo indica un importante cambiamento nella concezione che la nobiltà aveva di sé, legato all'alterazione dei criteri che determinavano lo statuto nobiliare: dal nesso più o meno vagamente riconosciuto con la storia antica di Venezia si passava alla capacità di corrispondere a procedure di verifica legali e amministrative sempre più precise. Nonostante la nuova tendenza, però, il gran numero di casate estinte cui il registro 162 riserva uno spazio dimostra che ancora nel 1414 i tutori ufficiali della nobiltà non erano in grado di fornire ai loro segretari un rendiconto aggiornato della sua composizione.

La seconda osservazione è una conseguenza della prima. Iscrivendo duecentotrentasei famiglie laddove quelle realmente esistenti erano solo centosessantaquattro, gli avogadori rivelavano gravi incertezze non solo in merito alla composizione della classe di governo, ma sulle sue stesse dimensioni, e quindi sulla sua presenza e la sua funzione nell'insieme della società. È senz'altro vero che un certo numero delle settantadue famiglie cui il registro assegna uno spazio non utilizzato, e che non ricompaiono in epoca successiva, erano uscite di scena soltanto di recente. Esponenti di ventidue di queste famiglie avevano avuto incarichi di governo fino agli anni Ottanta del Trecento, e altre otto comparivano nell'estimo del 1379 (o quantomeno nella copia manoscritta non ufficiale che ci è stata conservata) (58).

Rimane però il fatto che la maggioranza delle famiglie estinte iscritte nel registro 162 erano scomparse dalla vita pubblica della nobiltà da diversi decenni, e per alcune non è attestata alcuna partecipazione agli incarichi di governo - unico segnale inconfutabile dello statuto nobiliare - dopo la Serrata: gli Aicardo si sarebbero estinti a metà Trecento(59); i Briosso forse ancor prima della Serrata (60); i Dondolo nel 1307 (61); i Grausoni (o Grasoni) nel 1303(62); i Pantaleo già negli anni Settanta del Duecento (63); i Pollini nel 1348 (64); i Rampani nella seconda decade del Trecento (65); i Savoner, forse, nel 1321 (66). Queste famiglie, e altre come loro, risultano praticamente invisibili nei decenni successivi alla Serrata, e si dissolsero in quell'arco di tempo senza quasi lasciar traccia di sé - un fatto confermato dall'incertezza delle fonti anche per quanto riguarda le date precise della loro estinzione (67).

Perché mai dunque, quasi un secolo dopo, gli avogadori ritennero di dover lasciare spazio alle casate estinte nel registro della Barbarella? Una componente importante della motivazione sta nella continuità con il passato. Molte delle duecentotrentasei famiglie presenti nel registro 162 vantavano un prestigio nobiliare che risaliva quantomeno a una presenza attestata in maggior consiglio nel periodo precedente la Serrata: così, per rimanere alle casate appena citate, i Briosso, i Grausoni e i Savoner - gli ultimi due con una consolidata partecipazione al governo di Venezia ancor prima dell'anno 1100 (68). Di tutte le duecentotrentasei casate iscritte nel registro della Barbarella (anzi duecentotrentasette, includendovi i Lombardo), centottantasei - il 78,5% - potevano far risalire la loro esperienza di governo al maggior consiglio duecentesco (69), e molte avevano radici ben più profonde: tra le famiglie estinte cui il registro 162 riserva uno spazio, alcune avevano fatto parte del governo fin dal momento della fondazione del comune veneziano. Oltre ai Caroso, che appartengono appunto a quest'ultima categoria, c'erano altre casate di veneranda preminenza quali i Grausoni, gli Istrigo, i Marion (Marignon), i Rosso, i Savoner, i Tonoligo (Tanoligo, Tolonigo), i Vidal e gli Ziani: tutte famiglie attive nel governo prima del 1100. E con la metà del secolo XII anche gli Acotanto, i Diesolo (d'Equilo) e gli Stanier erano entrati a far parte del gruppo dominante (70).

A ognuno di questi cognomi tanto familiari corrispondeva una rappresentazione in carne ed ossa delle fondamenta storiche della cultura politica veneziana. Non sorprende quindi che una magistratura incaricata di verificare la validità degli attestati di appartenenza alla classe dominante considerasse inevitabile, e forse indispensabile, la continuità della loro presenza - al punto di conservarne la finzione anche dopo la scomparsa della realtà effettiva.

L'interesse a mantenere il legame più stretto possibile con il passato basta però solo in parte a spiegare la persistenza di tante famiglie estinte nel ruolo avogaresco della nobiltà nel primo Quattrocento. Per cinquantuno famiglie infatti, quasi un quinto del totale, non è documentata alcuna presenza negli incarichi di governo prima della Serrata: il fatto che il registro 162 assegnasse comunque uno spazio a questi cognomi sintetizza l'enigma di fondo posto dalla lista avogaresca. Da un lato comprende i nomi di molte famiglie ormai scomparse, alcune estinte da decenni, come se fossero ancora attive nel regime nobiliare. Dall'altro però affianca a cognomi nobiliari profondamente radicati nel passato di Venezia quelli di famiglie dalle origini ad un tempo recenti e oscure - i dalle Boccole accanto ai Morosini, per rimanere a un esempio che già conosciamo. Il primo dato rivela che il governo non era informato circa la composizione della sua classe dominante; il secondo indica una certa ambivalenza nei criteri di appartenenza ad essa. Riassumendo, il quadro complessivo delineato dal registro 162 rivela, per il primo Quattrocento, una nobiltà in posizione ambigua quanto alla propria coscienza di sé, all'identità delle famiglie che era venuta cooptando dopo la Serrata, e ai principi che ne regolavano l'accesso.

Un confronto tra gli elenchi dei membri del maggior consiglio a un estremo del Trecento e il registro 162 dell'avogaria all'estremo opposto dimostra inconfutabilmente che la composizione della nobiltà fu in costante evoluzione per tutto il corso del secolo, un'evoluzione che possiamo misurare esaminando più da vicino i cambiamenti avvenuti nell'arco del periodo. La nobiltà che si arroccò sulla legislazione della Serrata era un organismo numeroso, che portò le presenze alle assemblee del maggior consiglio da meno di quattrocento negli anni Novanta del Duecento a millecento nel 1320(71). Come abbiamo già detto, la legge del febbraio 1297 conferiva il titolo assoluto di accesso in consiglio agli esponenti delle centosessantasei famiglie presenti tra il 1293 e il 1297, attribuendo la potenziale eleggibilità a quelli di altre ottantuno famiglie i cui progenitori erano stati membri del consiglio nei trent'anni precedenti. Senza dubbio la mortalità aveva assottigliato le fila di questo gruppo di duecentoquarantasette famiglie anche prima della fine del periodo della Serrata; da più d'una delle cronache manoscritte della nobiltà risulta che diciassette di esse si estinsero tra il 1250 e il 1320: tra queste, famiglie come i Barbamazolo, presumibilmente estinti con la morte di un elettore ducale nel 1268; i Betani, il cui ultimo esponente documentato fu podestà a Chioggia nel 1286; i Campolo, estinti con la morte di Giovanni, consigliere a Corone nel 1272; i Donzorzi, scomparsi con Filippo, visdomino al fondaco dei Tedeschi nel 1312; i Doro (Dauro), estinti con Andrea, consigliere ducale nel 1311; i Tonisto, scomparsi con la morte di Nicolò, podestà a Chioggia nel 1315 (72). Molte altre si dissolsero senza lasciare traccia nemmeno in queste fonti incerte.

Gli effetti delle estinzioni non vanno esagerati. Una parte imponente della classe di governo duecentesca sopravvisse ben oltre il primo Quattrocento, testimoniando con la sua stessa presenza la continuità dell'ordine sociale e politico di Venezia dal Medioevo al Rinascimento maturo: centotrentacinque casate, la spina dorsale della nobiltà dopo la Serrata, che prosperarono senza interruzione dal secolo XIII fino al Quattrocento inoltrato (si veda Tab. 1-A). Esponenti di queste famiglie sedevano in maggior consiglio prima della Serrata, e sessantanove di esse sono rappresentate anche negli incarichi esecutivi e giudiziari e nei rettorati nel corso del secolo XIII (73). Con sole tre eccezioni, tutte fornirono funzionari al governo nel corso del Trecento (74); e tutte iscrissero i figli alla Barbarella nel Quattrocento, continuando - con due sole eccezioni - ad occupare incarichi anche in quel secolo (75). Furono queste casate a creare e plasmare il carattere del regime dopo la Serrata, amalgamando il fattore legittimante della storia e dell'esperienza con le riforme politiche e amministrative che lo aggiornarono alla fine del Duecento, e temprando nella pratica concreta il frutto di questo amalgama per tutto il Trecento, e poi il Quattrocento.

Pur garantendo alla classe di governo una continuità demografica per tutto il secolo XIV, queste centotrentacinque casate non ne furono però le uniche esponenti: al loro fianco stavano altre famiglie, con caratteristiche storiche e destini biologici affatto diversi. Si tratta di un dato essenziale della nobiltà trecentesca, la cui valutazione impone di tener conto di tre elementi costitutivi: le centotrentacinque casate appena menzionate, costantemente presenti dal secolo XIII al XV; altre famiglie eminenti prima della Serrata, che non sopravvissero al Trecento; e infine una terza categoria la cui presenza nella nobiltà non è documentata prima del 1300.

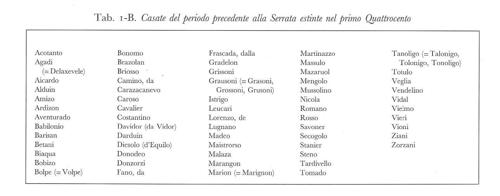

Osserviamo più da vicino il secondo gruppo, costituito da sessantaquattro casate (si veda Tab. 1-B), diciotto delle quali non compaiono nei disordinati documenti ufficiali del Trecento. Anzi, secondo Marino Sanudo quattro delle famiglie presenti in maggior consiglio negli anni Novanta del Duecento si estinsero anche prima del 1300; non le abbiamo escluse, comunque, volendo presentare un quadro il più possibile completo, ma anche perché l'attendibilità cronologica di Sanudo non è affatto sicura (76). Di nove delle rimanenti quattordici, Sanudo o un altro dei cronisti della nobiltà ci dicono che sopravvissero fino a dopo la Serrata, e sei di esse ebbero incarichi di governo. Ne sono esempi i Donzorzi, che si sarebbero estinti con Filippo, visdomino al fondaco dei Tedeschi, nel 1312; i Secogolo, il cui ultimo esponente, anch'egli di nome Filippo, fu giudice del piovego nel 1352; i Lugnano, estinti con Lupino, ufficiale all'armamento, nel 1371; i Totulo, scomparsi con Giovanni, giudice del gran salario, nel 1383 (77).

Non possiamo essere del tutto certi circa le informazioni fornite da queste fonti non ufficiali, ma in assenza di documenti ufficiali che le contraddicano, e tenuto conto della verisimiglianza di molte delle loro attribuzioni di cariche, non dobbiamo nemmeno trascurarle con eccessiva leggerezza. Comunque sia, quanto ci dicono sulle famiglie estinte costituisce la tradizione, radicata nella coscienza culturale di Venezia già sul finire del Quattrocento, di una nobiltà le cui componenti attive e costituite furono falcidiate dalla mortalità nel corso del secolo successivo alla Serrata. Una tradizione, peraltro, saldamente fondata sul fatto storico, come attestano le altre quarantasei casate del secondo gruppo, tutte registrate come nobili dalle fonti ufficiali del Trecento: quarantacinque compaiono tra le case estinte iscritte dagli avogadori nel registro 162; trentadue sono presenti negli elenchi delle cariche trecenteschi.

Per quanto breve il loro tempo di permanenza nel regime successivo alla Serrata, queste quarantasei casate sicuramente documentate costituivano un elemento di tutto rilievo del suo passato, e della sua attività nel Trecento. Già abbiamo visto che molte di esse, come gli Acotanto, i Caroso, i Grausoni, i Marion, i Rosso, i Tonoligo e i Vidal, avevano fatto parte della nobiltà fondatrice del comune. La loro presenza, così profondamente radicata nella più venerabile tradizione politica, contribuiva a dare validità storica alla costituzione della Serrata, in quanto mantennero un'attiva preminenza anche successivamente, fornendo non soltanto funzionari di medio rango, ma anche personaggi capaci di occupare le massime cariche di governo anche nei decenni dopo il 1300.

L'esempio più significativo è quello degli Steno, che vantarono tra i loro esponenti politicamente attivi un Giovanni, ambasciatore nel 1349 e 1350 presso il papa e i re di Ungheria e d'Aragona, membro del consiglio ducale nel 1350 e del senato nel 1351-1352; e un Nicolò, consigliere ducale nel 1362 e nel 1365, e senatore nel 1363-1364 (78). Il più noto di loro fu il doge Michele Steno, alla cui morte nel 1413 la casata si estinse con tutti gli onori. A parte il dogado, la preminenza politica degli Steno non fu certo un'eccezione tra le famiglie che si sarebbero estinte nel primo Quattrocento: a fianco di Nicolò Steno nel senato del 1363-1364 sedevano, ad esempio, Marco Vioni, Donato Stanier, Marco e Nicolò Romano e Donato Mengolo (79); tra i senatori colleghi di Giovanni Steno nel 1351-1352 c'erano esponenti di quattro altre casate destinate presto all'estinzione: Giovanni Babilonio, Marco Caroso, Giovan Nicolò Rosso e Marco Barison (80). Alcuni di questi personaggi occupavano posizioni di eccezionale rilievo: Nicolò Romano, ad esempio, lasciò il posto in senato quando fu eletto a far parte dell'organismo responsabile della sicurezza interna, il consiglio dei dieci, nel 1363-1364; Nicolò Bolpe (Volpe) e Stefano Marion, membri del potente consiglio dei venticinque savi incaricato di coordinare la guerra con Genova nel 1351, erano stati entrambi tra i sei membri del consiglio ducale nel 1350, e Marion era stato consigliere ducale anche nel 1349 (81).

Detentori delle massime cariche di governo, questi personaggi incarnavano entrambi gli elementi dello statuto nobiliare fissati dalla Serrata: un profondo radicamento nel passato di Venezia e la capacità, fondata sull'esperienza, di prendere parte al governo della Repubblica. La loro scomparsa dalla scena, ignorata dagli avogadori nel registro 162 della Barbarella, creò dunque dei vuoti nella cultura storica, oltre che nelle risorse umane della classe di governo. Il modo in cui si pose rimedio a questo dato di fatto fornisce preziose indicazioni sulla flessibilità del regime successivo alla Serrata, in quanto i posti di governo lasciati vacanti dalle famiglie estinte potevano essere occupati da nuove reclute: e così fu. Pur trattandosi di deroghe al principio fissato nell'esperienza precedente la Serrata, i rimpiazzi si verificarono comunque, come abbiamo già visto nel caso della famiglia dalle Boccole: un gruppo di nuovi arrivati, non presenti nella nobiltà prima della Serrata, si andò affermando tanto da prendere posto nella classe dominante.

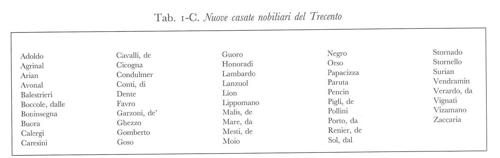

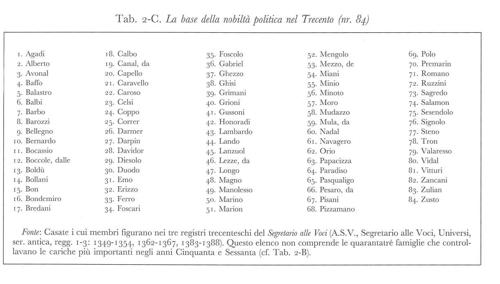

È questa la terza categoria di esponenti documentati della nobiltà trecentesca (si veda Tab. 1-C). Il gruppo è costituito da quarantotto famiglie, sette delle quali vengono però identificate come nobili soltanto in fonti non ufficiali (82); i documenti ufficiali attestano che esponenti di non meno di trentuno di esse occuparono incarichi di governo nel corso del secolo XIV, e sebbene alcuni, come i dalle Boccole, si contentassero di cariche di secondo piano (stando quantomeno alle fonti esistenti), altri furono elevati a posizioni di cospicua responsabilità.

La casata che si pose in evidenza di gran lunga maggiore fu quella dei Lion, una delle famiglie fuggite dalla Siria dopo la caduta di Acri, che si vide riconosciuto il rango nobiliare nel 1303 (83). A metà Trecento i Lion erano penetrati in forze ai massimi livelli del governo, e ben tre di loro furono eletti in senato nella medesima tornata: Nicolò, Luca e Domenico Lion furono senatori nel 1349-1350; Luca e Domenico furono rieletti nel 1350-1351, insieme con Marino Lion, mentre Nicolò passava a far parte dei venticinque savi del consiglio di guerra provvisorio; poi, nel 1351-1352, fu rieletto in senato, insieme con Domenico e Marino. Nicolò, che risulta dunque tra gli uomini politici più influenti di quegli anni, avrebbe ben presto svolto un ruolo di primo piano nella reazione del governo alla congiura del doge Marino Falier nel 1355, ruolo che gli avrebbe guadagnato l'elezione a procuratore di San Marco (84).

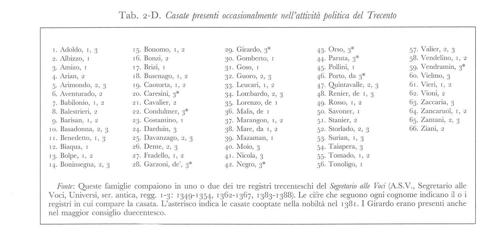

Tutti i Lion di cui abbiamo fatto i nomi furono comunque personaggi di rilievo, che in quegli anni fecero parte anche del consiglio ducale e di quello dei dieci; dalle loro carriere risulta evidente che nonostante la nobilitazione recente la loro casata aveva conquistato una grande influenza politica (85). In questo i Lion furono un'eccezione, ma anche esponenti di altre famiglie nuove della nobiltà compaiono in posizioni politicamente importanti alla metà del secolo. Nel senato degli anni Cinquanta, ad esempio, accanto ai tre Lion sedevano Pantalon Ghezzo, Francesco Surian (un'altra famiglia acritana) e Giovanni e Nicolò Pollini; negli anni Sessanta furono senatori Nicolò Boninsegna, Marco da Mare e Lorenzo Lanzuol (86). Partecipi di deliberazioni di importanza vitale per la vita della Repubblica nell'ambito di un consesso dotato di grande prestigio, oltre che di potere, questi uomini erano la prova della rapida ascesa delle rispettive famiglie all'appartenenza a pieno titolo alla classe dominante.

L'affermazione delle nuove casate sta ad indicare un'apertura del regime che contraddice la concezione della Serrata come battuta d'arresto della mobilità sociopolitica a Venezia. Molti dei nuovi arrivati non ottennero mai i riconoscimenti e la potenza dei senatori di cui si è appena detto, ma anche chi occupava una carica minore deve essere considerato nobile in quanto partecipe dell'attività di governo. E questo vale anche nel caso di una famiglia come gli Arian, che a quanto risulta appartenne alla nobiltà per un periodo brevissimo. È una famiglia che compare spesso, nella letteratura sull'argomento, come esempio del risentimento del ceto popolano per l'esclusione dalla nobiltà al tempo della Serrata; e anzi, un certo Antonio Arian ne fu tanto risentito che nel suo testamento del 1361 proibì alle figlie di sposare uomini appartenenti alle famiglie nobiliari (87). Eppure, soltanto due anni dopo, nel 1363, un altro Arian, Nicolò, fu eletto all'ufficio di supervisore dei dazi sul vino (88).

Il fatto che, due anni dopo il rabbioso divieto fulminato da un Arian a ogni rapporto matrimoniale coi nobili, un altro Arian occupasse una carica riservata ai nobili a fianco degli esponenti delle più antiche famiglie del ceto governante veneziano, ci mette in guardia circa un aspetto importante della nobilitazione nel Trecento: a entrare a far parte della classe dominante erano i singoli individui, non intere famiglie o lignaggi, ed è probabile che proprio nell'incertezza biologica che accompagnava queste nobilitazioni individuali risiedesse la spiegazione dell'effimera presenza degli Arian. Altrettanto brevi furono le carriere nobiliari dei Balestrieri, dei Goso, dei de Malis: ciascuna di queste famiglie ebbe incarichi di governo alla metà del Trecento, nessuna di esse compare nei documenti ufficiali prima della Serrata, nessuna sopravvisse a quel secolo, e soltanto per i Balestrieri l'ingresso nella nobiltà risulta attestato (89).

Queste fugaci apparizioni si aggiungono, da un lato, alle frequenti estinzioni nel corso del Trecento di famiglie risalenti ai primi secoli della Repubblica, dall'altro all'affermazione di nuove casate capaci di imporsi saldamente nel novero delle famiglie nobili, per delineare il quadro di una classe dominante in costante evoluzione per tutto il secolo successivo alla Serrata. La documentazione è confusa e disomogenea, con gravi lacune persino per quanto riguarda i detentori degli uffici supremi dello stato, e dunque qualsiasi tentativo di ricostruzione di quella classe non può che essere approssimativo; è comunque possibile, utilizzando le fonti esistenti, sommare le tre categorie di cui si è detto per arrivare a un totale di duecentoquarantasette casate, grandi o piccole, antiche o recenti, potenti o modeste, presenti in modo stabile o soltanto effimero nella cerchia della nobiltà, che in un modo o nell'altro appartennero alla classe di governo nel secolo XIV. Una nobiltà in costante evoluzione che ebbe un centro ampio e stabile nelle centotrentacinque casate che protrassero la propria esperienza di governo dal periodo precedente la Serrata fino a tutto il Trecento, e a buona parte del Quattrocento: sono i nomi dal suono più familiare nella storia politica ed economica di Venezia nel tardo Medioevo, per la loro preminenza, per le dimensioni delle famiglie, ma anche per la presenza costante nello scorrere dei decenni e dei secoli.

Come abbiamo già visto, però, è sbagliato far coincidere questi centotrentacinque cognomi - mera spina dorsale, per quanto estesa, della nobiltà - con la classe nel suo insieme. Accanto ad essi sedevano, negli uffici più modesti come nei consigli supremi del governo, gli esponenti di altre centododici casate, provenienti da origini e precedenti assai diversificati. Sessantaquattro di queste, presenti nell'apparato di governo prima della Serrata - in qualche caso anche per parecchi secoli - erano destinate a sparire con il primo Quattrocento, lasciando un vuoto rilevante nelle file della classe dominante, vuoto che fu colmato da quarantotto altre famiglie nuove, che in molti casi riuscirono ad inserirsi rapidamente nelle più delicate cariche di governo. Alcune di queste casate più recenti, che contavano pochi maschi adulti essendo state cooptate per i meriti individuali di alcuni loro esponenti, non sarebbero sopravvissute per più di una generazione; nel tardo Quattrocento si sarebbero estinti anche i dalle Boccole.

Anche i brevi momenti di gloria di queste famiglie più sfortunate fanno però parte dell'esperienza delle duecentoquarantasette casate che costituirono la nobiltà nel secolo XIV. Riducendo il tutto a percentuali approssimative, dello statuto nobiliare godettero per l'intero periodo che va dagli anni precedenti la Serrata al Quattrocento avanzato poco più della metà (55%) di tutte le casate ricostruibili, cioè le centotrentacinque famiglie che costituivano il nucleo forte e stabile della nobiltà. Un altro quarto abbondante (26%) della nobiltà trecentesca, radicato nel passato precedente la Serrata, si sarebbe estinto con il primo Quattrocento. Il quinto rimanente era costituito dalle famiglie che ebbero accesso per la prima volta all'attività di governo negli anni dopo la Serrata. Questo processo in cui le nuove affermazioni compensavano in pratica le estinzioni consentì alla nobiltà, novella araba fenice, di conservare tutta, o quasi, la sua forza numerica nel corso del Trecento: la permeabilità delle barriere consentiva agli uomini nuovi di colmare i posti rimasti vuoti.

Le dimensioni della classe rimasero dunque molto costanti, sia per quanto riguarda il nucleo più permanente che per quella parte della nobiltà la cui presenza risulta meno nettamente definita: le due configurazioni della classe di governo che abbiamo riscontrato nel registro 162 della Barbarella, in avogaria di comun, sono infatti individuabili per tutto il corso del Trecento. In un qualsiasi momento dato nel lungo periodo che va dal tardo secolo XIII agli inizi del XV circa centosessanta-centosettanta casate fecero parte del governo, e dunque possono essere considerate operativamente, ufficialmente, nobili. Abbiamo detto che nei quattro anni che portarono alla Serrata centosessantasei famiglie furono presenti in maggior consiglio; alcune di esse si estinsero in quegli stessi anni, ma furono sostituite da altre, altrettanto qualificate da un'esperienza di governo nei decenni precedenti. Il numero rimase costante fino agli anni centrali del Trecento: nei primi anni Cinquanta le casate presenti nelle cariche di governo erano centocinquantacinque, centosessantadue negli anni Sessanta (90); negli anni Ottanta gli incarichi erano distribuiti tra gli esponenti di centocinquantasette famiglie (91), mentre dal registro 162 degli avogadori risulta che le famiglie visibilmente attive nella vita politica della nobiltà del Quattrocento erano centosessantaquattro.

A tanta costanza nelle dimensioni numeriche della nobiltà politicamente attiva non corrispose però un'analoga continuità di composizione. Delle centosessantadue casate che parteciparono al governo negli anni Sessanta del Trecento, sedici non comparivano tra le centocinquantanove famiglie che occupavano cariche negli anni Cinquanta. Ma vale anche il criterio opposto: quattordici delle famiglie presenti negli anni Cinquanta non compaiono negli elenchi delle cariche negli anni Sessanta. Un processo di rinnovamento analogo si verificò anche vent'anni dopo: tra i funzionari in attività negli anni Ottanta compaiono personaggi di quattordici casate assenti in entrambi gli elenchi precedenti; a mo' di compensazione però, verrebbe da dire, trentadue famiglie che avevano partecipato al governo negli anni Cinquanta o Sessanta (comprese le quattordici presenti in entrambi i decenni precedenti) non figurano tra i detentori di incarichi negli anni Ottanta. In una prospettiva più ampia, che comprende l'intero periodo tra il tardo secolo XIII e gli inizi del XV, ventinove casate politicamente attive nel Quattrocento, poco meno di un quinto delle centosessantaquattro sicuramente documentate in quegli anni (cioè le centosessantatré famiglie presenti nel registro 162 dell'avogaria, più i Lombardo) erano entrate a far parte della nobiltà dopo la Serrata. Nella prospettiva inversa, quarantatré delle centosessantasei famiglie presenti in maggior consiglio nell'ultimo decennio del Duecento risultano scomparse con il primo Quattrocento (lo scarto tra i risultati delle due prospettive è dovuto alla presenza nella nobiltà quattrocentesca di famiglie assenti dal maggior consiglio negli anni Novanta del Duecento, ma che ne avevano fatto parte nei tre decenni precedenti). Dal confronto di questi dati risulta l'immagine di una nobiltà i cui quadri di governo subivano costanti modificazioni, ma che in ogni momento fu in grado di schierare un fronte attivo costituito suppergiù da centosessanta casate.

È però importante sottolineare che quest'ultimo dato si riferisce soltanto al settore della nobiltà presente nell'attività politica in un qualsiasi momento dato. Poiché il governo non si curò di documentare l'intera compagine della nobiltà, attiva o inattiva che fosse, fino alla stesura del registro 162 dell'avogaria, l'unico modo sicuro per accertare se una famiglia veniva considerata nobile nel Trecento consiste nell'identificare, attraverso gli elenchi ufficiali degli incarichi, i suoi esponenti che occupavano posizioni di governo (e nemmeno questo criterio, come vedremo più avanti, è privo di incertezze). Guardare esclusivamente alla costituzione del governo significa però ignorare la più vasta configurazione della nobiltà: dato il costante movimento di tante famiglie che entrarono e uscirono dai ranghi delle magistrature di governo tra gli anni Cinquanta e Ottanta del Trecento, è evidente che in un qualsiasi momento dato il nucleo centrale dei nobili in carica fu circondato da una riserva periferica di famiglie i cui esponenti potevano ora far parte del governo, ora esserne escluse - e alcune ne rimasero forse escluse per tutto il secolo.

Può darsi naturalmente il caso che l'assenza di molte delle casate di questa riserva periferica dagli incarichi di governo in un periodo o nell'altro fosse dovuta al fatto che esse non facessero in quel momento parte della nobiltà, che fossero cioè queste famiglie le protagoniste dirette del processo di cambiamento di composizione della classe che attraversò l'intero secolo. Per fare un esempio, nove delle quattordici casate nuove degli anni Ottanta appartenevano al gruppo di trenta casate nobilitate nel 1381 per il contributo dato alla difesa di Venezia nella recente guerra di Chioggia (92): il cambiamento, cioè, come rinnovamento. Vi furono però anche famiglie che parteciparono all'attività politica per buona parte del Trecento, ma si estinsero prima della fine del secolo: i Babilonio, ad esempio, che ebbero incarichi negli anni Cinquanta e Sessanta, e si estinsero negli anni Settanta; i Marangon, anch'essi attivi alla metà del secolo, estinti nel 1376; i Tomado, presenti nel governo negli anni Cinquanta e Sessanta, e scomparsi nel 1383; o i Vendelino, estinti negli anni Sessanta dopo aver fatto attività politica in quello stesso decennio (93). In questi casi, il cambiamento si manifestò come scomparsa.

Come qualsiasi altro gruppo sociale in un arco lungo di tempo, la classe dominante veneziana attraversò nel Trecento un cambiamento demografico, non tanto profondo da trasformarne i lineamenti generali, ma abbastanza da mettere in discussione l'idea che la Serrata avesse fissato in modo permanente l'identità collettiva della nobiltà. In quale modo questi cambiamenti furono assimilati, o provocati, è questione che tocca il cuore stesso della cultura del regime, poiché chiama in causa la coscienza che la nobiltà aveva di sé, e il suo rapporto con il resto della popolazione. La chiave di comprensione di questi cambiamenti, e della cultura aristocratica che li determinò, sta in un altro genere di distinzioni e rapporti interni alla nobiltà trecentesca. In assenza infatti di procedure regolamentate per definire e documentare i requisiti della nobiltà, la sua identità e le distinzioni che la determinavano venivano articolate con mezzi diversi da quelli ufficiali. Primi fra questi, l'influenza politica e la preminenza socioculturale. Ci occuperemo dunque, a questo punto, del modo in cui, in un contesto di indeterminatezza amministrativa, le distinzioni interne alla nobiltà ne condizionarono la collocazione nell'ambito della società veneziana.

La cerchia ristretta della nobiltà

I cambiamenti nella composizione della nobiltà nel corso del secolo XIV, e il contrasto tra un nutrito gruppo di famiglie costantemente presenti nell'attività di governo e una periferia fluttuante nella sua partecipazione alle cariche, rivelano un regime dalla doppia faccia: un corpo principale, le casate meglio note, che lasciò una traccia permanente negli autori di epoca successiva, e una componente meno appariscente, che spesso sfuggì alla loro attenzione. Il rapporto tra i due elementi è una fondamentale costante nella storia sociale di Venezia nel secolo XIV: le differenze all'interno della nobiltà sono la dinamica che dipana il racconto di quella storia. Differenze, peraltro, che non si limitano a quelle tra le casate presenti dal secolo XIII fino al XV e quelle che invece comparvero per la prima volta, o si estinsero, nel corso di quel periodo, e nemmeno a quelle tra chi partecipava d'abitudine al governo e chi vi entrava solo occasionalmente: un'ulteriore suddivisione, in cui interagivano fattori storico-culturali e politici, ebbe importanza critica nell'evoluzione della nobiltà nel Trecento.

La Cronaca trecentesca anonima della Biblioteca Marciana, un tempo attribuita a Piero Giustinian, rivela la natura di quella divisione (94). La Cronaca "pseudo-Giustinian", redatta negli anni Cinquanta, comprende una lista descrittiva dei Proles nobilium venetorum, che può essere letta come un'istantanea bene informata della storia e della composizione della nobiltà alla metà del secolo. Proponendosi, a quanto risulta, come una rassegna completa del passato e del presente della nobiltà, la lista fa il nome di casate da tempo estinte, oltre che di quelle più nuove; e il modo ben diverso in cui vengono presentate le diverse categorie pone perfettamente in luce il peso schiacciante della distinzione data dall'antichità.

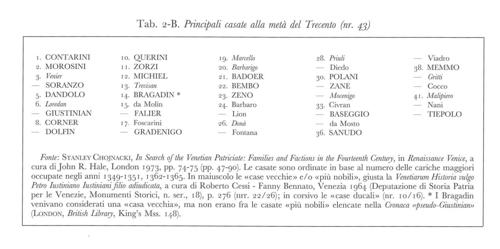

Il corpo principale dei Proles nobilium è dato dai resoconti delle origini e delle gesta delle casate più antiche e prestigiose, con cenni assai più brevi sulle origini della maggioranza delle altre. Si conclude con un elenco dei "duodecim nobiliorum proles Venetiarum", che in realtà comprende tredici cognomi: Badoer, Sanudo, Michiel, Polani, Giustinian, Baseggio (o Basilio), Falier, Morosini, Contarini, Corner, Dandolo, Gradenigo e Dolfin (secondo il cronista, le ultime due avrebbero costituito in origine una famiglia unica). A questi seguono immediatamente altri dodici cognomi "que in nobilitate secuntur stirpes XII superius memoratas": Ziani, Zorzi, Zane, Bembo, Zeno, Querini, Barozzi, Memmo, Bellegno, Gauli, Tiepolo e Soranzo (95). Eccettuando i Gauli, assenti nei documenti ufficiali sia nel secolo XIII che nel XIV, tutte queste casate occuparono incarichi di governo nel Trecento; e, con l'ulteriore eccezione degli Ziani, tutte sopravvissero fino al secolo XV (96).

Con due sostituzioni (i Bragadin in luogo dei Bellegno e i Salamon in luogo degli Ziani) queste ventiquattro casate coincidono con le cosiddette "case vecchie" (i "longhi", come sarebbero poi state soprannominate) che nel Quattrocento avrebbero ingaggiato una lunga contesa con sedici casate più recenti, le "case ducali", o "curti", per il controllo del trono dogale (97). L'immenso prestigio di cui godevano le "case vecchie" dopo la Serrata risalta vividamente nei Proles nobilium. I lettori contemporanei della Cronaca non venivano soltanto invitati a ricordare nei termini più espliciti che queste erano le casate principali di Venezia, ma venivano anche intrattenuti con dettagliati racconti delle loro origini e dei loro precedenti tra i tribuni nobili ("tribuni anteriores", o "tribuni nobiles") che avevano guidato l'insediamento originario a Rialto, la cui preminenza era elemento imprescindibile delle successive glorie di Venezia. Per i Morosini, ad esempio, ci si sofferma a lungo sulla loro origine nella fusione di due antichi clans nobiliari, uno di Mantova, l'altro della Slavonia, che erano stati tra i fondatori della comunità veneziana. Si continua poi elencando le chiese edificate dai Morosini a Venezia e la gloria militare di cui si erano coperti nel corso dei secoli: emblemi di tanti trionfi erano le quattro diverse divise di cui il clan si gloriava (illustrate nel manoscritto), una delle quali acquisita nel recentissimo 1346. Altrettanto encomiastico è il racconto delle origini dei Gradenigo e dei Dolfin, fatte puntigliosamente risalire a uno dei clans nobiliari di Aquileia, quello di un certo Gardocus, fondatore della città di Grado - di qui il cognome Gradenigo; a Venezia si attribuiva ai Gradenigo l'edificazione della chiesa dei Santi Apostoli. Si dice poi che nel 1040 un ramo dei Gradenigo si staccò dalla linea principale, assumendo il cognome Dolfin ("cha Delphyno"), sicché, conclude il cronista, tra Gradenigo e Dolfin non c'è differenza sostanziale (98).

Per quanto fantasiose, queste ricostruzioni servivano a sottolineare la comune antichità, nobiltà e storica preminenza delle casate più antiche nella classe dominante, a partire dal loro contributo alla fondazione della comunità veneziana. Il dettagliato resoconto delle loro origini e gesta è in netto contrasto con i laconici riferimenti della Cronaca alle case più nuove, persino a quelle che a metà Trecento si erano già affermate come presenze politiche formidabili. Dei dalle Boccole, che come abbiamo visto furono una modesta aggiunta alla nobiltà del dopo-Serrata, si fa soltanto il nome, senza alcun cenno alle loro origini. E sono molte altre le case indicate senza ulteriori informazioni: citazioni che appaiono tanto più frettolose in quanto vengono dopo gli articolati racconti delle leggende che ammantavano le casate "più nobili".

È particolarmente significativa la bruschezza riservata alle sedici cosiddette "case ducali", i "curti": se era prevedibile che nessuno dei "curti" venisse compreso tra le venticinque casate "più nobili", lo è meno la loro relegazione in posizioni marginali, e meno ancora lo è il conferimento di attributi che, a confronto con quanto si dice delle case "più nobili", possono essere definiti quasi sprezzanti. Solo tre di esse, Barbarigo, Marcello e Moro, vengono contate tra i "tribuni" fondatori di Rialto (99); altre sette - Foscari, Gritti, Malipiero, Priuli, Trevisan, Tron e Venier - vengono identificate non, come le "case vecchie" e parecchie altre, tra i "tribuni" o "cives nobiles" provenienti da specifici insediamenti paleoveneziani intorno alla laguna, ma semplicemente come "cives, qui de multis et diversis partibus secederunt et in Rivo-alto venerunt ad habitandum" (100). Quanto alle altre sei "case ducali", i Donà, i Grimani e i Lando vengono soltanto nominati, senza specificarne le origini; dei Loredan, anch'essi di origine non precisata, si dice che furono ammessi in maggior consiglio soltanto durante il dogado di Ranieri Zeno (1253-1268), i Mocenigo non compaiono nemmeno; e i Vendramin sarebbero entrati a far parte della nobiltà soltanto nel 1381 (101).

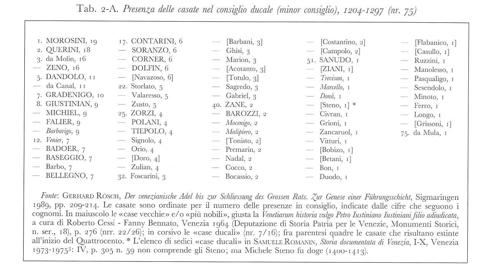

I Proles nobilium costituiscono un'eloquente testimonianza del prestigio signorile che separava alcuni dei più antichi clans nobiliari di Venezia - il 10% più esclusivo - dalla massa delle duecentoquarantasette casate che costituivano la nobiltà dopo la Serrata: li separava non soltanto dalle famiglie periferiche, la cui partecipazione al governo era sporadica e la cui nobiltà era incerta, ma anche da altre casate eminenti e politicamente forti di origine relativamente più recente. È possibile che gli attributi leggendari conferiti ai venticinque cognomi "più nobili" da questa Cronaca trecentesca fossero luoghi comuni tradizionali, riflessi di atteggiamenti duecenteschi nei confronti della nobiltà (102), ma i clans le cui gesta già allora si consideravano degne di essere narrate non erano mere entità leggendarie: avevano ancora un peso politico reale, la cui imponenza non aveva nulla da invidiare alla loro celebrità culturale. Grazie alle assidue ricerche di Gerhard Rösch siamo in grado di valutare la loro posizione nel mondo politico veneziano prima della Serrata attingendo a quanto ci è conservato dei documenti del minor consiglio, i sei consiglieri ducali, che coprono buona parte degli anni compresi tra il 1204 e il 1297 (103). Per citare Giuseppe Maranini, questo consiglio, che doveva assistere e controllare il doge, stava "al vertice dell'edificio costituzionale". Chi vi sedeva costituiva dunque una cerchia elitaria all'interno della classe di governo che, come abbiamo già osservato nel paragrafo precedente, comprendeva nell'accezione più vasta tutte le duecentoquarantasette famiglie rappresentate in maggior consiglio nel periodo 1260-1300 (104). Poiché la presenza in consiglio ducale fornisce quindi un'attendibile indicazione delle famiglie dominanti nel Duecento, essa costituisce un'ottima traccia per valutare la continuità della classe nobiliare e del governo prima e dopo la Serrata.

I registri esistenti identificano trecentosedici consiglieri ducali nel lungo periodo compreso tra il 1204 e il 1297, appartenenti a settantacinque casate diverse (105) (si veda la Tab. 2-A). Sebbene tutte queste settantacinque casate debbano essere contate ipso facto nel nucleo più importante del gruppo egemone, il loro peso relativo era tutt'altro che omogeneo, poiché al loro interno si distinguevano cerchie sempre più ristrette di potere. Ventuno casate, ben meno di un terzo, fornirono più di due terzi (duecentododici, il 67%) dei consiglieri documentati: nel loro insieme possono essere considerate come l'élite dominante di Venezia prima della Serrata. Più schiacciante ancora fu però il predominio di una cerchia ancor più stretta di undici clans (14,6%), che monopolizzò centotrentasette nomine, quasi la metà (43%) dei membri del consiglio.