La linea Durand: il confine virtuale. La nuova polveriera asiatica

La linea Durand: il confine virtuale

La nuova polveriera asiatica

Gli inglesi e lo ‘stato cuscinetto’ afghano

La ‘questione’ della Durand Line, che da oltre mezzo secolo avvelena i rapporti tra Pakistan e Afghanistan, nasce nella seconda metà dell’Ottocento, nella fase conclusiva del ‘Grande Gioco’ – espressione con la quale si indica la competizione tra la Russia zarista, che avanzava in quella fase in Asia Centrale, e l’Impero britannico, intenzionato a difendere a ogni costo ‘la perla’ del suo impero coloniale, l’India. Per consolidare il proprio dominio sul subcontinente e difenderlo dalle mire russe, o da quelle che si consideravano tali, i britannici invasero due volte, nel 1839 e nel 1878, l’Afghanistan, senza tuttavia riuscire a occuparlo stabilmente. Il fallimento delle guerre anglo-afghane indusse Londra ad adottare la decisione di trasformare l’Afghanistan in uno ‘stato cuscinetto’ di cui avrebbe controllato la politica estera. La delimitazione dei confini era parte integrante di questo progetto. Il confine settentrionale, che sarebbe stato difeso dalle truppe afghane con armi e munizioni britanniche, aveva, in particolare, il fine di frenare al nord dell’Oxus l’influenza russa. Poiché rispondeva agli interessi sia di Londra che di Kabul, la delimitazione del confine settentrionale non presentò particolari problemi. Il confine a sud aveva, nelle intenzioni degli inglesi, un obiettivo diverso: non tanto prevenire l’avanzata russa, quanto arginare le periodiche scorrerie dei pashtun nelle pianure dell’Indo, contribuendo alla stabilità di aree vitali sotto il profilo economico come il Panjab. Prima di fissarlo, gli inglesi tentarono di assorbire i territori che apparivano loro più vantaggiosi sotto il profilo commerciale e delle comunicazioni. Già nel 1879 l’emiro Yakub Khan firmò a Gandamak un trattato con cui i passi Khyber e Michni, i distretti di Pishin e Sibi, in prossimità del passo Khyber, da cui Quetta dipendeva per le sue forniture, e la valle di Khurram, venivano posti sotto il controllo del governo britannico. Sotto Abdur Rahman, nel 1890, la valle di Zhob fu annessa dagli inglesi e, subito dopo, in seguito a una serie di scontri con la tribù Orakzai, nuove aree furono strappate all’amir.

L’accordo del 1893

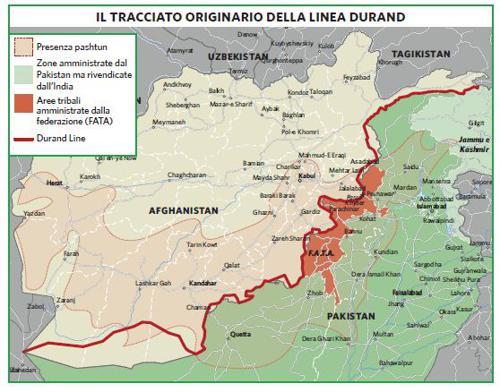

Il 12 novembre 1893 Abdur Rahman e l’emissario inglese Sir Mortimer Durand firmarono un trattato che, prendendo atto delle aree occupate dagli inglesi negli anni precedenti, delineava lungo un tratto di circa 2500 km, dalla catena di Sarikol al confine iraniano, il confine tra Afghanistan e India britannica. Secondo i termini dell’accordo, che fu sanzionato quello stesso mese da un durbar (consiglio di anziani), all’Afghanistan rimasero i distretti di Asmar e Bormal e il Wakhan orientale, che dava all’Afghanistan il suo unico confine con la Cina; Abdur Rahman rinunciava alla sovranità sulle tribù di frontiera nello Swat, a Bajaur, Chitral, Chageh e su parte del Waziristan, e si impegnava a ritirarsi da Chagai.

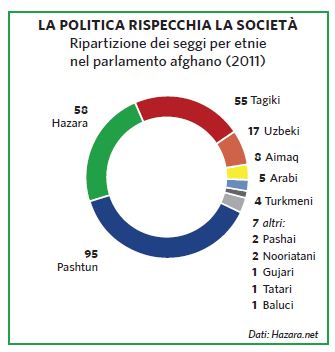

Il tracciato divideva in due la popolazione pashtun, lasciandone una parte, quella che tradizionalmente gravitava verso i mercati di Peshawar, Kohat, Bannu, Tank e Quetta, nel Raj britannico. In questo modo si indeboliva il peso demografico dei pashtun rispetto ad altri gruppi etnici che vivevano in Afghanistan, minando il progetto di stato-nazione allora in via di costruzione, che era incentrato proprio sull’elemento pashtun, dominante sul piano politico sin dal Settecento. Si indeboliva inoltre il predominio dei durrani, il clan pashtun al quale l’emiro stesso apparteneva, a vantaggio dei ghilzai. Sono state fatte varie ipotesi sui motivi per cui l’emiro avrebbe accettato di firmare. Ad essere decisiva fu probabilmente la convinzione che l’alleanza con i britannici avrebbe aiutato gli afghani a fermare l’avanzata russa, ben più preoccupante agli occhi dell’emiro rispetto a quella inglese, che appariva di natura perlopiù difensiva. La decisione di firmare l’accordo fu facilitata dalla promessa da parte britannica di aumentare i sussidi destinati all’amir e di fornirgli armi e attrezzature belliche, che l’avrebbero rafforzato non solo contro i russi, ma anche sul piano interno, caratterizzato da furiose lotte di potere.

L’accordo, la cui natura è oggetto di dibattito, provocò la rivolta di alcune tribù di frontiera, che fu prontamente repressa dagli inglesi. Per prevenire nuovi disordini, gli inglesi aumentarono i sussidi destinati alle tribù di frontiera a sud della Durand Line e riconobbero loro un’ampia autonomia. Gli amir successivi non misero in discussione l’accordo: nei trattati conclusi con gli inglesi nel 1919 e nel 1921, che riconoscevano l’indipendenza dell’Afghanistan, si riaffermava l’impegno a onorare il confine negoziato da Abdur Rahman, con alcune variazioni minori. Nel corso degli anni Trenta, tuttavia, sotto Zahir Shah (1933-73), le autorità centrali afghane, animate da un acceso nazionalismo, promossero la cultura e la lingua pashtun, preparando il terreno per future rivendicazioni. Negli stessi anni, si diffondeva nelle aree sedentarizzate pashtun a sud della Durand Line il movimento dei Khudai Khitmatgar (KK), che rivendicava per i pashtun il diritto all’autodeterminazione, oscillando tra l’idea dell’unione all’Afghanistan e quella della creazione di uno stato indipendente.

Il Pakistan eredita la Linea

Nel 1946, quando il governo britannico annunciò la decisione di lasciare il subcontinente, il governo afghano chiese ufficialmente che gli fosse restituita l’area sottratta nel 1893, sostenendo che, con il ritiro degli inglesi, l’accordo firmato da Durand e Abdur Rahman decadeva automaticamente. Il governo britannico, per evitare una balcanizzazione dell’Asia meridionale, di cui avrebbero potuto approfittare i sovietici, rifiutò, d’accordo con Nehru, di prendere in considerazione le rivendicazioni afghane, dichiarando che a queste aree erano riconosciute solo due opzioni: l’annessione all’India o al Pakistan. Nel luglio 1947 si tenne quindi in alcune aree pashtun del Belucistan e della Nwfp (la North West Frontier Province, rinominata Khyber Pakhtunkwa nel 2010) un referendum che, nonostante un alto tasso di astensione e il boicottaggio del KK, manifestò il desiderio dei votanti di diventare parte del Pakistan, scelta che fu poi ratificata da alcune jirga tribali.

L’Afghanistan non ha mai riconosciuto la Durand Line, in parte in risposta ai sentimenti nazionalisti della propria popolazione pashtun e in parte, secondo alcuni, allo scopo di ottenere vantaggi commerciali e di transito dal Pakistan. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha mai accolto le richieste di Kabul per un semplice motivo: rinunciare ai territori settentrionali potrebbe innescare un processo di frammentazione nell’intero paese, che è composto da molteplici gruppi etno-linguistici e attraversato da movimenti autonomisti e separatisti. Il senso di vulnerabilità della classe dirigente pachistana è accresciuto dal contenzioso con l’India sul Kashmir e dalla convinzione che Nuova Delhi abbia sempre cercato di approfittare della frammentazione etnica.

I rapporti tra Pakistan e Afghanistan peggiorarono in diverse occasioni negli anni Cinquanta e Sessanta, inserendosi nelle dinamiche della Guerra fredda: mentre l’Urss sostenne le rivendicazioni afghane in nome del principio di autodeterminazione dei popoli, gli Stati Uniti non presero ufficialmente posizione, ma cercarono un ruolo attivo nella risoluzione del contenzioso, invitando i loro alleati nella regione a fare altrettanto ma lasciando al tempo stesso che la Seato sostenesse la posizione di Islamabad. Le relazioni tra Kabul e Islamabad migliorarono dopo il 1963, quando il primo ministro afghano Muhammad Daud, uno dei principali fautori della causa pashtun, fu costretto alle dimissioni. La sua sostituzione con un primo ministro di etnia tagika esterno alla casa reale e l’attenuazione nella retorica nazionalista da parte degli organi di stampa governativi sembrarono addirittura prefigurare una svolta nella strategia dei vertici politici, dallo stato-nazione dominato dall’etnia pashtun alla promozione di uno stato multietnico, in una fase in cui i sentimenti nazionalisti della popolazione a sud della Durand Line si indebolivano.

Nel 1973, con il ritorno al potere di Daud, che con un colpo di stato divenne presidente della Repubblica, i rapporti tra i due paesi entrarono in una nuova fase di crisi. La secessione del Pakistan orientale nel 1971, che era stata resa possibile dall’intervento militare indiano, aveva confermato i timori della leadership pachistana sulla pericolosità delle affiliazioni etniche e sulle intenzioni di Nuova Delhi di sfruttare il contenzioso sulla Durand Line per frammentare il Pakistan. Quando scoppiò in Belucistan una rivolta autonomista che aveva il sostegno di Daud, nel 1973, il primo ministro pachistano Zulfiqar Ali Bhutto decise di appoggiare i dissidenti islamisti afghani come forma di pressione su Kabul, ospitandoli e fornendo loro sostegno finanziario in campi di addestramento situati nelle aree tribali pashtun. La porosità della Durand Line acquisì così valenza strategica, anticipando quanto sarebbe accaduto nei decenni successivi. Nel 1976, in una serie di incontri tra Daud, deciso a distanziarsi dall’Urss e, internamente, dal Partito popolare democratico dell’Afghanistan (Pdpa), e Bhutto, le relazioni tornarono a migliorare. Muhammad Zia ul-Haq, il generale che andò al potere in Pakistan nel 1977, e Daud, ripresero i negoziati sulla questione confinaria, ma la rimozione di Daud nell’aprile del 1978 fece fallire ogni accordo.

La strategia che Bhutto aveva seguito nei primi anni Settanta verso il vicino settentrionale fu ripresa da Zia nei mesi antecedenti l’invasione sovietica dell’Afghanistan e poi dai governi democraticamente eletti di Benazir Bhutto e Nawaz Sharif negli anni Novanta; pur esprimendo posizioni politiche molto diverse sul piano interno, essi sostennero militanti islamisti afghani di etnia pashtun (l’Hezb-e-islami nel caso di Zia e i talebani nel caso della Bhutto e di Sharif) sperando che, una volta al potere, prendessero in considerazione le priorità pachistane, tra cui quella di ‘disattivare’ la questione del Pashtunistan e quella, che nel corso degli anni Ottanta e Novanta divenne preminente nei calcoli dell’apparato militare, di fornire al Pakistan profondità strategica in funzione anti-indiana. In questi decenni attraverso la Durand Line sarebbero passati militanti afghani, volontari jihadisti, armi, e, in direzione opposta, milioni di rifugiati (3,5 durante l’occupazione sovietica) e tonnellate di oppio, che avrebbero ulteriormente destabilizzato le aree di confine.

La Durand Line negli anni Novanta e l’ascesa dei talebani

Durante l’intervento sovietico in Afghanistan la Durand Line divenne per la prima volta una linea di conflitto dal significato globale. Da un lato l’Urss, nell’ultima grande campagna militare della sua storia, tentò di ridefinire i contorni delle sfere di influenza in Asia Meridionale e, sul fronte opposto, Usa e Pakistan lavorarono al fallimento dell’intervento sovietico finanziando i mujaheddin. I combattenti della guerra santa contro la superpotenza sovietica e i loro patrocinatori americani, sauditi e pachistani misero a profitto la permeabilità della frontiera per penetrare nel suolo afghano. Ma alla fine degli anni Ottanta l’Unione Sovietica si ritirò dall’Afghanistan e finì del tutto il confronto bipolare, la Durand Line tornò dunque ad essere un teatro di conflitti di natura principalmente locale e regionale.

La fine della Guerra fredda, come per altri teatri regionali, significò per l’Asia meridionale che i conflitti locali si sarebbero liberati dall’interdipendenza strategica del bipolarismo – la quale agganciava ogni conflitto nella periferia del sistema internazionale allo scontro al vertice fra le due superpotenze. Il Pakistan, l’India, l’Afghanistan e i paesi della Asia Centrale si trovarono dunque a dover approntare i propri calcoli strategici prioritariamente a livello locale in un nuovo contesto di autonomia regionale. Questa nuova rilevanza dei conflitti regionali e dei processi di regionalizzazione riguardarono da vicino la Durand Line e la competizione fra due alleanze in conflitto (Pakistan-Afghanistan vs. India-Afghanistan).

Nei primi anni Novanta l’Afghanistan, all’indomani del ritiro sovietico, precipitò in una guerra civile estremamente composita e frammentata, in cui non si confrontavano due singole e distinte fazioni, bensì un universo composito di gruppi etnici, signori della guerra e milizie di natura tribale. Il paese divenne inoltre il teatro di scontro fra Pakistan e India. Da un lato, Nuova Delhi era interessata a preservare una lunga tradizione di buoni rapporti con l’Afghanistan per indebolire la posizione strategica di Islamabad, alimentando la sua sindrome da accerchiamento. Dall’altro, il Pakistan colse l’opportunità per favorire un esito politico in Afghanistan funzionale ai propri calcoli strategici, su tutti l’obiettivo a cui si è già accennato di appoggiare un governo alleato a Kabul per dare profondità strategica al suo conflitto e all’ipotesi di una guerra aperta con l’India.

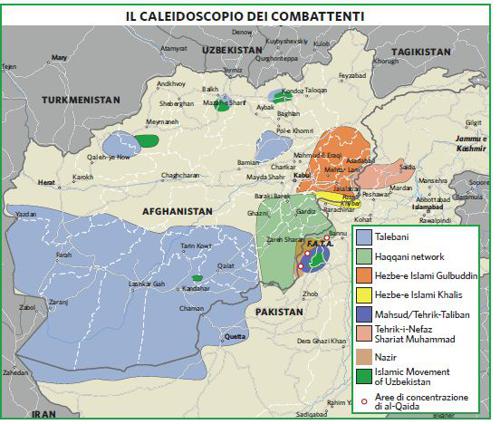

I calcoli di Islamabad muovevano da due considerazioni. L’investimento sulla ‘guerra santa’ aveva dato i suoi frutti contro l’invasione sovietica: se i mujaheddin erano stati in grado di sconfiggere l’Unione Sovietica sarebbero stati certo in grado di sconfiggere l’India nel Kashmir. In secondo luogo, investire sull’identità islamica dell’Afghanistan (oltre che del Pakistan) poteva mettere in secondo piano l’identità etnica e, quindi, depotenziare la questione del Pashtunistan. Questo secondo obiettivo riguardava proprio la Durand Line, il suo riconoscimento come confine stabile e la stabilizzazione della divisione dei due gruppi pashtun, quello pachistano e quello afghano, entro due entità statuali separate. Negli anni della guerra civile il Pakistan investì su diversi gruppi mujaheddin. Inizialmente gli equilibri non soddisfarono le aspettative di Islamabad: nel 1992, a prendere Kabul e destituire quel che rimaneva del regime comunista di Najibullah, non furono i partiti pashtun che facevano base a Peshawar ma le forze tagiche di Rabbani e Masud e i combattenti uzbechi al comando di Dostum. Islamabad continuerà a foraggiare i pashtun, in particolare Gulbuddin Hekmatyar e il suo Hezb-i-Islami ma la svolta avverrà nel 1994, quando fecero la loro comparsa sulla scena politica afghana i talebani.

Nel 1994 i talebani presero il controllo di Kandahar e il Pakistan iniziò a far confluire i propri aiuti su di loro. Questa volta la scommessa fu azzeccata. Nel biennio successivo il giovane movimento degli studenti coranici arrivò a conquistare Kabul. L’inesistenza di una frontiera effettiva lungo la Durand Line e la porosità del confine garantì dapprima i loro successi militari e poi la presa del potere. Il movimento dei talebani, infatti, originario dell’Afghanistan del sud, era legato a doppio filo con il Pakistan nord-occidentale e con le sue scuole coraniche (madrasa) in cui i giovani ‘studenti’ ricevevano la loro educazione (talebani significa per l’appunto studenti).

Le regioni del Pakistan al confine con le province meridionali dell’Afghanistan, con il suo centro nevralgico nella città pachistana di Quetta, furono decisive per l’ascesa dei talebani: esse fornirono le retrovie del movimento, dove i combattenti potevano rifugiarsi e addestrarsi. Non solo, nel biennio di conquista dell’Afghanistan (1994-96), Quetta e più in generale le aree del Pakistan al confine con l’Afghanistan del sud furono un territorio di reclutamento in cui migliaia di nuovi ‘studenti’, progressivamente sempre più numerosi, si univano al movimento per la conquista di Kabul. L’influenza del Pakistan nel sostenere i talebani e i loro sorprendenti successi militari non si spiegherebbero senza il ruolo decisivo di una frontiera fittizia come la Durand Line e la continuità etnica pashtun che la attraversa.

Una volta al potere i talebani rappresentarono una svolta assoluta per gli allineamenti regionali. Per la prima volta a Kabul governava un regime vicino al Pakistan, in via di principio incline a offrire la profondità strategica tanto agognata da Islamabad. E per la prima volta l’India perdeva un alleato, l’Afghanistan, con il quale perseguire una politica di indebolimento e accerchiamento del Pakistan. Tuttavia, i talebani si dimostrarono un alleato solo parziale e assai problematico per il Pakistan. Nonostante Islamabad avesse giocato un ruolo decisivo nella loro ascesa al potere, i talebani dimostrarono fin da subito di voler esercitare un’ampia autonomia sia in politica interna sia in politica estera. La delusione più significativa per il Pakistan riguardò proprio la Durand Line. I talebani si rifiutarono di riconoscerla come frontiera ufficiale dei due paesi e l’identità islamica, benché elevata a elemento costitutivo del nuovo regime, non travalicò né sostituì l’identità pashtun

La Durand Line negli anni dell’intervento internazionale in Afghanistan

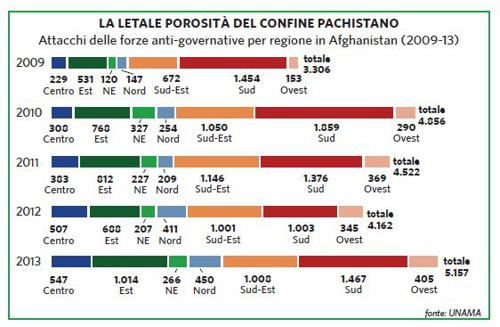

Gli attentati dell’11 Settembre 2001 e il successivo intervento degli Stati Uniti in Afghanistan hanno annullato il ribaltamento degli allineamenti regionali prodotto dai talebani. L’Afghanistan è tornato un paese che intrattiene rapporti tesi o conflittuali con il Pakistan – su cui continuano a pesare le dispute sul non riconoscimento da parte di Kabul della Durand Line – e con buone relazioni di cooperazione con l’India. L’intervento esterno condotto dagli Stati Uniti, successivamente affiancati dalla Nato, in prospettiva mirava a una stabilizzazione politico-istituzionale dell’Afghanistan in grado di chiudere il lungo ciclo di conflitti civili che dalla fine degli anni Settanta hanno segnato la storia del paese. Nel quadro di un ambizioso processo di state-building, in cui la comunità internazionale si è impegnata a fare dell’Afghanistan un paese stabile e pacificato sul piano interno e nei suoi rapporti regionali, l’aspettativa sulla Durand Line era quella di un suo riconoscimento formale e della stabilizzazione dei confini dell’Afghanistan con il Pakistan. Contrariamente a tali aspettative, negli ultimi anni la Durand Line non solo è rimasta un problema irrisolto ma è diventata il cuore dell’instabilità in Afghanistan e dell’insuccesso dell’intervento internazionale.

Nel 2005-06 ha avuto inizio quello che è stato definito il ‘ritorno’ dei talebani. Destituiti alla fine del 2001 con l’operazione Enduring Freedom da parte degli Stati Uniti, essi hanno trovato rifugio in Pakistan. In questa fase, in particolare durante l’Operazione Anaconda, va notato che l’intento militare da parte americana era quello di mettere all’angolo i talebani e gli affiliati di al-Qaida immaginando che l’avanzata delle forze americane a sud avrebbe chiuso i nemici fra loro e il confine col Pakistan. Tuttavia, a sud non c’era alcun confine entro cui accerchiare i talebani e al-Qaida; la Durand Line e la sua straordinaria penetrabilità permisero loro di rifugiarsi in Pakistan. Da allora le zone nord-occidentali del Pakistan al confine con l’Afghanistan non hanno mai smesso di alimentare l’insurrezione dei talebani mettendo a rischio gli esiti dell’intervento internazionale.

La permeabilità della Durand Line e la continuità del tessuto etnico-tribale che la attraversa hanno permesso ai talebani e a vari gruppi jihadisti interessati a contrastare le truppe internazionali in Afghanistan di rifugiarsi, riorganizzarsi, addestrarsi e lanciare incessantemente incursioni militari. Tre gruppi principalmente hanno operato a cavallo della Durand Line: (a) i talebani storici che fanno capo al Mullah Omar e che fanno base a Quetta in Pakistan (il loro gruppo è infatti definito Quetta Shura) e sono stati attivi principalmente nelle regioni meridionali dell’Afghanistan, a Kandahar, Helmand, Oruzgan, Zabol; (b) le milizie di Gulbuddin Hekmatyar che dal Pakistan sono state attive più a nord nelle province afghane di Kunar e Nangarhar a nord-est di Kabul; (c) il gruppo Haqqani (noto come Haqqani Network) con base in Pakistan, il cui leader ha servito nel regime dei talebani proprio come ministro degli affari tribali, che ha operato principalmente nella provincia afghana di Khost.

Il ruolo decisivo che ha il labile confine che separa nominalmente il Pakistan dall’Afghanistan sud-orientale è rilevabile anche dall’importanza crescente che gli Stati Uniti e i loro alleati impegnati in Afghanistan gli hanno accordato nell’ultimo decennio. I documenti strategici americani, l’intelligence e i report degli esperti d’area convergono nell’individuare nell’area a cavallo della Durand Line e in particolare nelle aree tribali pachistane al confine il luogo da dove originano due minacce fondamentali: la capacità dell’insorgenza talebana di rigenerarsi costantemente vanificando gli sforzi della Nato in Afghanistan e il rischio che le aree tribali continuino a fungere da ‘santuario’ del terrorismo islamico internazionale. Non sorprende, dunque, che gli Stati Uniti abbiano concentrato proprio nelle aree tribali del Pakistan (Fata – Federally Administered Tribal Areas), lungo e attraverso la Durand Line, gli attacchi con i droni al fine di decimare la leadership di al-Qaida e i gruppi talebani di insorgenti. A dare rilevanza esplicita al labile confine è stata infine l’adozione della cosiddetta Af-Pak Strategy da parte dell’amministrazione Obama, un nuovo approccio strategico il quale riconosce l’impossibilità di ottenere risultati in Afghanistan senza affrontare il ruolo del Pakistan e della permeabilità del confine che divide i due paesi. Lungo la Durand Line, dunque, si gioca il futuro dell’Afghanistan e della stabilità regionale in Asia meridionale. Anzitutto, come si è visto, perché dai movimenti attraverso la frontiera dipendono il successo dei talebani, l’esito dell’intervento internazionale e la stabilità politica dell’Afghanistan negli anni a venire. In secondo luogo, perché sul versante pachistano il protagonismo dei talebani – in particolare il movimento dei talebani pachistani (Ttp, Tehrik-i-Taliban Pakistan) – rappresenta una minaccia crescente per la stessa stabilità interna del Pakistan. L’incertezza delle dinamiche politiche in Afghanistan, infine, finisce per alimentare la tradizionale competizione e i reciproci sospetti nelle relazioni fra India e Pakistan, a discapito della stabilità della regione.

NOTA EDITORIALE

Le prime tre parti e il box “Un accordo ambiguo” sono di Elisa Giunchi; le ultime due parti e il box “L’uso dei droni in Afghanistan e in Pakistan” sono di Andrea Carati.

Un accordo ambiguo

Alcuni studiosi sostengono che la questione della Durand Line origini da idee inconciliabili sulla natura della ‘linea’: influenzato da idee tribali del potere, Abdur Rahman, secondo questi storici, con l’accordo del 1893 avrebbe voluto semplicemente delimitare delle aree di influenza, mentre i britannici, fautori di concezioni moderne di sovranità, avrebbero avuto l’intenzione di fissare un vero e proprio confine internazionale. I documenti a nostra disposizione non corroborano, in realtà, questa tesi: da una parte, nella sua autobiografia Abdur Rahman dichiara che il paese, equiparato a una casa in costruzione, doveva essere difeso da muri sicuri; dall’altra, il biografo di Durand, Sykes, sosteneva che, come si evince anche da diversi documenti ufficiali dell’epoca, l’accordo mirava, nelle intenzioni di Londra, a delimitare sfere di influenza. La decisione britannica di riconoscere l’autonomia legale e amministrativa alle aree pashtun a sud della Durand Line sembra confermare questa opinione, poiché indica che su quelle aree Londra voleva esercitare non tanto la sovranità, quanto il controllo politico. Il testo dell’accordo non ci aiuta a risolvere la questione: sebbene menzioni la necessità di fissare «i limiti delle [...] rispettive sfere di influenza», esso dichiara che «la linea di frontiera (frontier line) sarà [...] demarcata» con l’obiettivo di arrivare «a un confine (at a boundary)». Gli accordi anglo-afghani successivi esprimono la stessa ambiguità. Pochi anni prima del ritiro britannico dal subcontinente, per respingere le rivendicazioni di Kabul sul Pashtunistan i britannici dichiararono che le aree a sud della linea erano state «annesse all’India Britannica» e dovevano quindi rimanere «parte vitale» di un’India federale, senza cadere vittima dell’ «ambizione di potenze esterne». L’ipotesi di un’India federale sarebbe stata a breve sostituita, sotto il peso dei disordini comunitari tra indù e musulmani, da quella binazionale, in cui India e Pakistan ereditavano le ‘linee’ confinarie del Raj – indipendentemente dalle intenzioni originarie dei contraenti

L’uso dei droni in Afghanistan e in Pakistan

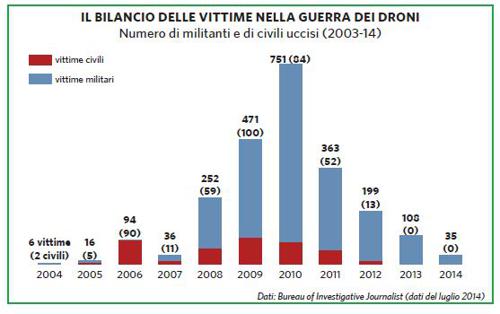

Nel corso dell’intervento internazionale in Afghanistan, alcune aree di confine lungo la Durand Line sono state oggetto di attacchi armati condotti dai droni statunitensi. I droni, velivoli senza pilota comandati a distanza, sono stati ampiamente usati a scopo di ricognizione già dagli anni Novanta. Dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 in poi, tuttavia, sono stati impiegati in modo crescente anche per condurre attacchi armati. Nel quadro della global war on terror gli attacchi dei droni sono stati condotti in vari paesi – Somalia, Yemen, Libia, Afghanistan e Pakistan – ma è proprio nelle aree tribali pachistane al confine con l’Afghanistan che si è concentrata la gran parte del loro utilizzo.

Il primo decennio dell’intervento americano in Afghanistan ha fatto registrare una vera e propria escalation dell’uso dei droni armati concentrati nelle aree di confine – principalmente nel Waziristan. Fra il 2002 e il 2011 il loro impiego è aumentato di circa quaranta volte. Il passaggio dall’amministrazione Bush all’amministrazione Obama ha segnato una svolta: da un uso occasionale e concentrato solo su target estremamente selezionati (nel periodo 2002-07 si sono registrati da 1 a un massimo di 4 attacchi all’anno) si è passati a una vera e propria politica dei droni. Questa ha espressamente individuato nel loro utilizzo la strada più efficace per decimare le leadership dei talebani e di al-Qaida e ha accelerato drasticamente la frequenza degli attacchi (dal 2009 si sono registrate diverse decine di raid su base annua, con un picco di 122 attacchi nel 2011). La scelta da parte americana di utilizzare in modo intensivo i droni ha prodotto risultati ambivalenti: per un verso ha contribuito all’indebolimento della leadership di al-Qaida e ne ha limitato la libertà di movimento, per un altro verso ha prodotto diversi effetti collaterali: un numero non trascurabile di vittime civili, la radicalizzazione della popolazione locale e maggiori tensioni nei rapporti fra Stati Uniti e Pakistan.

Per saperne di più

M. Abou-Zahab, O. Roy (2004) Islamist networks: The Afghan-Pakistan connection, Columbia University Press, New York.

N. Bouvier (2001) L’oeil du voyageur, Hoëbeke, Paris.

B. L. Brasseur (2011) Recognizing the Durand Line. A way forward for Afghanistan and Pakistan?, EastWest Institute (EWI), New York.

G. Breccia (2013) La tomba degli imperi. Uomini, armi e strategie: storie del conflitto afghano, Arnoldo Mondadori, Milano.

M. Bulaj (2013) Nur. La luce nascosta dell’Afghanistan, Electa Mondadori, Milano.

P. Docherty (2007) Khyber Pass, il Saggiatore, Milano.

F. Foschini (2013) The Social Wandering of the Afghan Kuchis, Afghanistan Analysts Network.

E. Giunchi (2009) Il contenzioso sulla Durand Line, in C. Fiamingo, E. Giunchi (a cura di), Muri, Confini, Passaggi: studi storico-politici e prospettive giuridiche, Giuffrè Editore, Milano.

K.B. Harpviken (2009) Social networks and migration in wartime Afghanistan, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

P. Hopkirk (2004) Il Grande Gioco, Adelphi Edizioni, Milano.

A. Jamil (2012) L’acqua più dolce del mondo, Bollati Boringhieri Editore, Torino.

K. E. Meyer, M. Sartori (2004) La polvere dell’impero, Corbaccio, Milano.

B. Omrani (2009) The Durand Line: History and Problems of the Afghan-Pakistan Border, «Asian Affairs», 40, 2, pp. 177-195.

A. Rashid (2008) Caos Asia, Feltrinelli, Milano.

J. Rovner, A. Long (2008) Dominoes on the Durand Line? Overcoming Strategic Myths in Afghanistan and Pakistan, «Foreign Policy Briefing», 92, Cato Institute, Washington.

A. Schwarzenbach (2008) La via per Kabul, il Saggiatore, Milano.

D. G. Singh (2007) Drugs production and trafficking in Afghanistan, Pentagon Press, New Delhi.

G. Tucci (1963) La via dello Swat, Leonardo da Vinci Editrice, Roma.

Approfondimento

La Durand Line e in particolare i suoi passaggi, di cui il più famoso è quello di Khyber, sono sempre stati una grande attrazione per i viaggiatori occidentali. Anche prima che quel confine esistesse, un’enorme massa di persone aveva attraversato la frontiera geografica segnata dai monti Suleiman. Per commercianti, trafficanti, eserciti, contrabbandieri, guerriglieri, i passi che attraversano quella linea più o meno immaginaria sono l’accesso al subcontinente o l’uscita verso l’Asia centrale. Di questi protagonisti si è detto molto, ma minore attenzione si è prestata a quanti, nei secoli e in parte ancora oggi, la attraversano in una migrazione nomadica che spinge a varcare quella soglia in cerca di un clima meno rigido e pascoli più rigogliosi. Anche vecchi e nuovi nomadi (per scelta economica nel caso della transumanza, per scelta obbligata nel caso dei migranti in fuga dalla guerra, per scelta logistica nel caso dei viaggiatori) sono dunque tra i grandi protagonisti della frontiera più porosa del pianeta. Ma se i viaggiatori occidentali hanno soprattutto raccontato se stessi e il fascino del Khyber Pass, i pastori non si raccontano e ancor meno sono raccontati – non più di quanto non lo siano profughi e sfollati, obbligati a un nomadismo senza futuro dalle contingenze belliche. I pastori nomadi attraversano da secoli una frontiera che è per loro essenzialmente geografica. I nomadi ‘moderni’, i viaggiatori, sono invece stati attratti dall’idea di un passaggio culturale, molto mitizzato, tra due mondi.

Della migrazione dei nomadi afghani che attraversano stagionalmente il confine non si conosce molto, come poco si sa della loro storia e persino delle loro origini. In Afghanistan i nomadi vengono denominati kuchi, un termine che indica soprattutto (ma non solo) la realtà pashtun. In effetti, sebbene le maggior parte delle comunità nomadi o seminomadi siano pashtun, vi sono gruppi, benché minori, di origine beluci, araba, turcmena e così via. Il nomadismo è prevalentemente legato alle esigenze del pascolo e per molti kuchi le pianure al di là dei Suleiman erano una meta importante: non solo per la ricerca di pascoli ma per commerciare il surplus (bestiame, carne, lana, capelli, pelli, frutta ma anche artigianato – tappeti – scambiati per sale, tè, zucchero, abiti, ferro e, in tempi recenti, cherosene). Largamente tollerati dai britannici – che quando potevano tassavano le carovane – i nomadi hanno visto complicarsi le cose con le frizioni di frontiera tra Pakistan e Afghanistan, sia per la questione del ‘Pasthunistan’, sia per la necessità più recente di controllare il flusso transfrontaliero, specie se non passa da valichi stradali. Alle difficoltà di attraversare la frontiera, passaggio garantito dalla conoscenza del terreno e dalla rete delle parentele, si è aggiunto il problema della sicurezza (guerra, mine, bombardamenti) e la ricerca di lavori sedentari in Afghanistan: elementi che dagli anni Sessanta del secolo scorso hanno ridotto sempre di più il flusso tra le due frontiere, tanto che oggi la transumanza transfrontaliera, fortemente scoraggiata, è ormai un fenomeno residuale in quel milione e mezzo di nomadi kuchi (2,5 milioni in totale), di cui oggi si registrano soprattutto le contese con vecchi e nuovi proprietari terrieri sull’utilizzo dei pascoli afghani.

Il flusso dei nomadi per vocazione letteraria, di ricerca o piacere del viaggio, non è elemento recente, anche se fu l’epoca del Raj britannico, che aveva la sua frontiera più occidentale nei turbolenti territori sikh e afghani, a far guardare oltre la Durand Line prima e dopo che fosse tracciata. Si può citare per tutti sir Olaf Caroe e la sua storia dei pathan, lungo racconto di stili di vita e codici consuetudinari ammantato del fascino che le genti delle aree tribali avevano sull’ultimo governatore del Raj nella Provincia della frontiera. Giornalisti e scrittori, fuori dal circolo strettamente accademico, si sono esercitati, da Karl Meyer a Peter Hopkirk, ull’epopea britannico zarista del great game, locuzione che la vulgata attribuisce erroneamente a Rudyard Kipling, narratore delle avventure del piccolo Kim, circondate dal mito del fiero guerriero afghano e del compassionevole monaco buddista. Del resto anche Giuseppe Tucci racconta di quel fascino che circonda vallate e pianure «in quelle contrade dove prosperò l’arte del Gandhara». Incantato dalla storia del passo di Khyber, in epoca più recente, lo scozzese Paddy Doncherty vi ha passato mesi per raccontare un luogo dove, a ogni piè sospinto, si ricorda l’epopea militare del Raj che pende dalle pareti rocciose negli stemmi del Dorset Regiment o dei South Wales Borderer. Gli scrittori non mancano: dai maledetti, come la svizzera Annemarie Schwarzenbach accompagnata da Ella Mailart, ai semplici osservatori alla Nicolas Bouvier, anche lui svizzero, che con Thyerry Vernet attraversa il Khyber con una Fiat Topolino nel 1954. L’attenzione ai nomadi locali, i protagonisti nascosti dell’attraversamento della frontiera, è però rara: si ritrova in un libro appena dato alle stampe della scrittrice e fotografa Monika Bulaj o nel romanzo di Jamil Ahmad, scrittore pachistano che, forse per questo, cede meno al fascino orientalistico che inevitabilmente colpisce il viaggiatore occidentale.

di Emanuele Giordana

Approfondimento

Nell’inverno del 2002 la Durand Line si ritrovò al centro dell’attenzione dei comandi statunitensi incaricati di portare a termine l’operazione Enduring Freedom. Dopo la facile vittoria sui talebani fu subito chiaro che per raggiungere uno dei principali scopi della guerra iniziata in ottobre – la cattura o l’uccisione di Osama bin Laden, del mullah Omar e dei loro principali luogotenenti – sarebbe stato necessario sigillare il confine orientale afghano: una scomoda eredità del colonialismo europeo si trasformava così in un ostacolo imprevisto per la realizzazione dei disegni strategici degli Usa.

La prima dimostrazione dell’impossibilità di condurre a termine con successo un’azione militare a ridosso del confine tra Afghanistan e Pakistan si ebbe con la battaglia di Tora Bora tra il 12 e il 17 dicembre 2001. La presenza di Osama bin Laden e di un gruppo di seguaci era stata segnalata in un complesso di caverne fortificate; l’operazione, condotta da irregolari afghani coadiuvati da truppe speciali occidentali, si risolse in uno spettacolo pirotecnico senza alcun risultato tangibile. L’attacco su Tora Bora ebbe un seguito alcuni mesi dopo nella valle di Shah-i-Kot (‘il luogo del re’), a sud di Gardez, dove l’intelligence statunitense aveva individuato un’altra zona di raggruppamento dei combattenti talebani e jihadisti. Il comando Usa decise di mettere in atto un’operazione hammer and anvil (incudine e martello), nome in codice Anaconda. nel fondovalle, muovendo da occidente verso il confine, doveva avanzare la Task Force Dagger, ovvero la forza d’urto principale – il ‘martello’ – composta da un migliaio di afghani guidati da elementi delle unità speciali statunitensi; nelle stesse ore le creste montuose che dominavano le possibili vie di fuga dallo Shah-i Kot sarebbero state occupate dai tre battaglioni di fanteria avioportata della Task Force Rakkasan, fatti sbarcare dagli elicotteri a oltre 3000 metri di quota. Il nemico doveva essere spinto dal ‘martello’, con l’aiuto di pesanti bombardamenti aerei, verso le posizioni occupate dall’’incudine’, e decimato o costretto a deporre le armi. L’operazione scattò all’alba del 2 marzo 2002: ma l’avanzata del ‘martello’ fallì quasi subito quando una cannoniera volante AC-130 aprì il fuoco sui miliziani della Tf Dagger, scambiandoli per talebani in ritirata, causando gravi perdite e gettando nel panico i superstiti. Poche ore dopo il ‘martello’ era fuggito fino a Gardez, lasciando da soli gli uomini dell’’incudine’ a sostenere il peso della battaglia. Grazie alla schiacciante superiorità garantita dall’aviazione la Tf Rakkasan non correva il rischio di essere sopraffatta: era però costretta a combattere una battaglia più dura del previsto, perché i gruppi di guerriglieri che ripiegavano verso il confine non erano incalzati dalla Tf Dagger, ed erano quindi assai più liberi di manovrare lungo gli itinerari più vantaggiosi. Gli scontri continuarono fino al 12 marzo, quando la Tf Rakkasan venne rilevata da elementi della 10a Mountain Division incaricati di portare a termine il rastrellamento dell’area degli scontri. In dieci giorni erano state inflitte perdite pesanti al nemico: il generale Tommy Franks – allora alla testa del Centcom – parlò di 517 morti confermati e 250 probabili, ma i giornalisti invitati a visitare la zona trovarono appena una ventina di cadaveri. Come al solito, il body count si prestava a stime ottimistiche e difficili da verificare. Quale che fosse stato l’esito tattico dell’operazione, il punto essenziale era un altro: come a Tora Bora, quel che restava ai «vincitori» erano un pugno di cadaveri e una porzione di territorio inospitale, di per se stesso privo di significato – una valle tra i monti uguale a dozzine di altre, i cui sentieri potevano essere facilmente sostituiti da altri percorsi simili.

Nessuno degli scopi per i quali era stata pianificata Anaconda poteva dirsi raggiunto: nessun esponente talebano o jihadista di spicco era stato catturato o ucciso, nessuna importante base operativa distrutta, e non era stato nemmeno recuperato un quantitativo rilevante di armi e munizioni. Gli sconfitti si erano dileguati oltre la frontiera pachistana, dove potevano contare sull’appoggio della popolazione pashtun, e soprattutto dove godevano della protezione non dichiarata, ma reale, dei responsabili politici e militari di Islamabad. A partire dalla primavera del 2002 i guerriglieri neo-talebani poterono quindi riorganizzarsi, per poi tornare a far sentire la propria presenza in profondità nel territorio afghano. La mancanza di risultati tangibili di Anaconda venne attribuita non soltanto alle prevedibili difficoltà di coordinamento tra le forze terrestri e l’aviazione, ma soprattutto al divieto assoluto per gli uomini della Tf Rakkasan di spingersi oltre il confine. Il fallimento di una delle più complesse operazioni lanciate nel corso di Enduring Freedom può essere considerato un effetto dell’esistenza della Durand Line e della situazione geopolitica del Pakistan: fin dal 1947 il governo di Islamabad si sforza di rimediare alla mancanza di profondità strategica mantenendo il controllo delle regioni orientali afghane, oltre il confine tracciato dal Foreign Secretary britannico alla fine del Diciannovesimo secolo.

di Gastone Breccia

Approfondimento

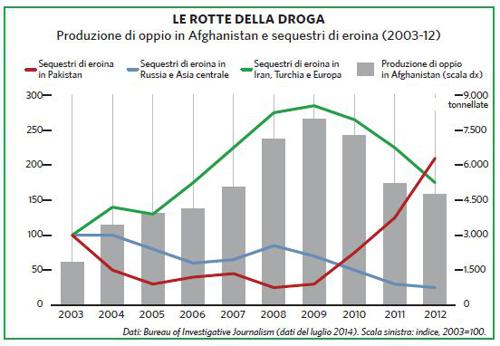

Decenni di conflitti e l’assenza di uno stato di diritto nelle regioni lungo la Linea Durand hanno spianato la strada a estremisti religiosi e signori della guerra, e hanno reso il confine estremamente poroso. Da entrambi i suoi lati, l’economia è soggetta a un controllo non statale di stampo mafioso, che ha privato la popolazione di opportunità di guadagni leciti e aggravato lo stato d’insicurezza in cui versa la regione. Sin dall’invasione sovietica nel 1979, l’Afghanistan è diventato il maggiore produttore ed esportatore del papavero da oppio. Le Nazioni Unite stimano che l’oppio afghano costituisca circa l’80% della produzione globale (2014). Oltre alla tratta che rifornisce la Russia attraverso le repubbliche centroasiatiche, le esportazioni maggiori di oppio partono dall’Afghanistan meridionale verso l’Iran, direttamente o tramite il Belucistan pachistano, per giungere poi in Turchia, nei Balcani e in Europa. Una parte considerevole della droga attraversa le instabili aree tribali a sud della Linea Durand e si dirige verso il Sud-Est asiatico e la Cina, ma anche verso i grandi porti di Karachi o Gwadar, per continuare poi verso l’Africa e altre destinazioni. L’oppio lascia l’Afghanistan in forma grezza o raffinata (principalmente eroina). Lungo il suo tragitto verso la destinazione finale emergono reti dei trafficanti, raffinerie e mercati locali, come in Iran, dove accanto all’uso tradizionale dell’oppio si diffonde l’uso dell’eroina. Il giro di affari generato a livello mondiale dall’oppio afghano supera sessanta miliardi di dollari all’anno (Nazioni Unite, 2010). Da entrambi i lati della Linea Durand, gli alti profitti attraggono le organizzazioni criminali, nonché altri soggetti che hanno bisogno di ricorrere ai finanziamenti illeciti, come gruppi terroristici ed estremisti religiosi. In Afghanistan, il controllo del mercato della droga fu assunto dai talebani sin dalla loro ascesa al potere nei primi anni Novanta.

Sebbene il consumo di sostanze stupefacenti sia in contraddizione con la dottrina islamica, i talebani hanno svolto un ruolo di protezione dei produttori e dei trafficanti, e tassandoli hanno raccolto fondi ingenti. Nonostante le restrizioni sulla produzione di oppio imposte dal mullah Omar nel 2000, le coltivazioni ripresero presto vigore, in particolare dopo l’intervento nel paese della coalizione internazionale nel 2001 e la conseguente sconfitta del regime talebano. Il narcotraffico, essendo molto redditizio, rappresenta per gli insorti una risorsa importante per finanziare la lotta contro il governo. Tant’è vero che i talebani sono sempre più spesso coinvolti nella gestione diretta della produzione e del traffico di oppiacei. Tuttavia, l’oppio non porta ricchezza a tutti. Ai piccoli coltivatori di papavero da oppio spetta un profitto minimo poiché devono cedere una parte del raccolto ai comandanti talebani. Nonostante ciò, l’eradicazione del narcotraffico rimane un compito difficile visto che le campagne tese ad arginare la dipendenza dell’agricoltura dall’oppio stentano a trovare un’alternativa sostenibile per l’economia locale.

Oltre ai narcotici, attraverso la Linea Durand transitano clandestinamente tante altre merci, dal legname fino ai prodotti cinesi. Molte di queste provengono dalle importazioni agevolate di cui beneficia l’Afghanistan nell’ambito degli sforzi internazionali per rilanciare la sua economia lacerata dalla guerra. Il paese è privo di sbocchi marittimi e le merci arrivano solitamente via Pakistan. Tuttavia, una gran parte di questi prodotti, una volta arrivata regolarmente in Afghanistan, torna in Pakistan illegalmente, per essere poi rivenduta sui mercati neri di Chaman (un villaggio frontaliero), di Peshawar e nel resto del paese, aggirando cosi gli elevati dazi doganali pachistani. Il fenomeno dilagante del contrabbando, aggravato da una diffusa avversione verso l’amministrazione centrale e le tasse, arreca ogni anno un danno enorme al bilancio del Pakistan. Inoltre, la presenza di prodotti stranieri contrabbandati, che sono più attraenti e più a buon mercato rispetto a quelli locali, soffoca qualsiasi iniziativa d’industria o d’artigianato in queste regioni, già sottosviluppate e povere. Di conseguenza, il commercio abusivo rimane l’unica fonte di guadagno, non solo per le mafie dei trafficanti, ma per intere comunità, dai commercianti ai camionisti, ai bambini corrieri, fino ai funzionari corrotti della dogana. Il contrabbando e il narcotraffico diventano in questo modo endemici, alimentando un circolo vizioso difficile da spezzare. La criminalità produce violenza, ma allo stesso tempo nutre le sue vittime.

di Zosia Mroczek

Approfondimento

La rete Haqqani è un gruppo di militanti islamisti che opera principalmente nella cosiddetta Loya Paktia (Grande Paktia), un’area dell’Afghanistan che comprende le province sud-orientali di Paktia, Paktika e Khost, oltre che nelle province di Logar e Wardak, a ridosso della capitale Kabul. Il quartier generale è però sul lato pachistano della Durand Line, a Miran Shah, capoluogo del Nord Waziristan, una delle sette aree tribali amministrate in modo federale (Federally Administered Tribal Areas, Fata). Fondata dal mawlawi Jalaluddin Haqqani, tra i leader della resistenza anti-sovietica negli anni Ottanta, la rete è responsabile di alcuni degli attacchi più sanguinosi e militarmente sofisticati compiuti in Afghanistan contro le truppe straniere e il governo locale. Più propriamente definita come Miran Shah Shura (Consiglio di Miran Shah), la rete Haqqani fa parte della shura di Peshawar, uno dei due maggiori centri di potere del movimento talebano insieme alla Shura di Quetta. All’interno di quest’ultima è oggi inclusa anche la Rahbari Shura, il ‘Consiglio della leadership’ (riconducibile al mullah Omar) fino a poco tempo fa il principale centro decisionale degli ‘studenti coranici’. Pur facendo parte del movimento talebano, la rete Haqqani ha radici storiche e matrici ideologiche diverse e mantiene ampi margini di autonomia, soprattutto in ambito finanziario e operativo. Si tratta di una strategia precisa, inaugurata da Jalaluddin Haqqani già negli anni della resistenza anti-sovietica, quando decise di operare sotto l’autorità di Yunus Khalis, leader di una delle fazioni del partito di mujaheddin Hezb-e-Islami, per godere di protezione politica/ideologica e accesso alle risorse economico/militari, mantenendo però autonomia nella Loya Paktia. Stessa strategia adottata con i talebani: dopo un’iniziale resistenza, nel 1995 Jalaluddin Haqqani ha deciso di affiliare il suo gruppo al mullah Omar, riconoscendone l’autorità come Amir-ul-Momineen. guida dei fedeli. Da ministro per gli affari tribali nell’Emirato islamico d’Afghanistan, nella seconda metà degli anni Novanta Jalaluddin ha consolidato il suo potere militare ed economico nella Loya Paktia, offrendo ai talebani l’opportunità di esercitare indirettamente l’autorità in un’area dove avrebbero faticato a imporsi.

Gli elementi che rendono la rete Haqqani uno dei gruppi di combattenti islamisti più longevi sono diversi. Il primo è l’area in cui opera: parte della cosiddetta ‘pashtun belt’, con i suoi 550 chilometri di confine tra Afghanistan e Pakistan la Loya Paktia, già fondamentale crocevia di passaggio per i mujaheddin anti-sovietici, continua a costituire la via più breve per i combattenti islamisti che dai santuari del Nord e del Sud Waziristan mirano a Kabul. Tra i primi ad accogliere nei campi di addestramento i combattenti non-afghani per il jihad anti-sovietico, già sodale di Osama bin Laden, oggi Jalaluddin Haqqani e la sua rete forniscono uno hub strategico per i jihadisti dell’Asia centrale e del sud-est asiatico. La rete gode di un capillare sistema di finanziamento, basato sulla capitalizzazione dei legami stabiliti da Jalaluddin Haqqani con donatori ideologicamente affini nei paesi del Golfo. A ciò si aggiunge la penetrazione in diversi settori dell’economia legale e illegale, dall’import-export ai trasporti, dall’edilizia al real-estate, dal riciclaggio di denaro alle estorsioni, dall’estrazione e commercio illegale di pietre preziose ai rapimenti. Alcuni analisti attribuiscono la sua longevità soprattutto al sostegno ricevuto da una parte dell’establishment militare del Pakistan, in particolare dall’Inter-Services Intelligence (Isi), legami anch’essi risalenti alla resistenza anti-sovietica, quando gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita inviarono aiuti militari e finanziari ai mujaheddin afghani attraverso i servizi pachistani: Jalaluddin Haqqani divenne uno dei perni dall’Isi, che aspirava a esercitare influenza su entrambi i lati della Durand Line, controllando le aree tribali. Secondo alcune ricostruzioni, anche la successiva affiliazione della rete Haqqani al movimento talebano risponderebbe alle pressioni dell’Isi, che intendeva diversificare le fonti di influenza sul movimento del mullah Omar. Centrale nella ricostituzione della rete Haqqani dopo l’intervento militare degli Stati Uniti del 2001, secondo molti ufficiali statunitensi l’Isi continuerebbe a sostenere il gruppo, con informazioni di intelligence, protezione, armi e denaro. Dai primi anni del Duemila, a guidare il gruppo è uno dei figli di Jalaluddin Haqqani, Sirajuddin, che oltre a coordinare le attività militari e le operazioni finanziarie, gestisce le relazioni con la shura di Quetta e con il mullah Omar. Come il padre, anche Sirajuddin Haqqani si è formato nella madrasa Darul Uloom Haqqania di Akora Khattak, vicino a Peshawar, nella provincia pachistana del Khyber Pakhtunkhwa. Il nome del gruppo deriva proprio da questa scuola coranica deobandi.

di Giuliano Battiston