La lingua e la scuola

La lingua e la scuola

Prima dell’Unità l’interesse dei vari Stati per l’istruzione era complessivamente modesto. Nel segmento iniziale, quello dell’asilo infantile, si registra addirittura un’involuzione rispetto alle iniziative di don Ferrante Aporti, che già nel 1828 si proponeva di intervenire sull’addestramento fisico, l’igiene, l’educazione morale e religiosa, i classici rudimenti cognitivi (leggere, scrivere, far di conto). Questo perché suscitava riserve la «eccessiva scolarizzazione di quella che secondo i più doveva essere considerata una fase pre-scolastica del bambino» (Bonetta 1990, p. 8). Dopo il 1848 iniziative del genere scontavano la diffidenza dei moderati, che temevano gli effetti sociali di una generale scolarizzazione delle masse contadine. Significativo il fatto che la legge Casati del 1859 ‒ il più organico e ambizioso intervento sulla scuola (e sull’università) nell’Italia dell’Ottocento ‒ si disinteressasse dell’educazione infantile, che del resto rientrava sotto la giurisdizione del ministero dell’Interno, non sotto quella del ministero dell’Istruzione.

La scuola, gli alunni, gli insegnanti

Non mancavano aree che mostravano una certa vitalità, come la Lombardia, che presentava una buona rete di scuole elementari, risalente al 1786, quando era stata applicata la tripartizione vigente in Austria fra Trivial-Schulen, Mittel-Schulen e Normal-Schulen: le prime in ogni comune, le seconde in ogni centro urbano, mentre le scuole per la preparazione dei maestri erano previste in ogni capoluogo di provincia. Ma lo Stato in cui l’attenzione del legislatore era più spiccata è certamente il Piemonte, in cui già nel 1848 si emanò un decreto (noto impropriamente come «legge Boncompagni», dal nome del ministro competente dell’epoca) sull’istruzione elementare.

Il caposaldo legislativo in materia, come si accennava, è la legge Casati, emanata il 13 novembre 1859 per il Piemonte e la Lombardia appena annessa. Approvata da una ristretta commissione senza discussione parlamentare per effetto dei pieni poteri attribuiti al gabinetto di guerra (il ministero La Marmora-Rattazzi), la legge Casati finì col rappresentare «un impianto aere perennius» (Santoni Rugiu 1991, p. 52), destinato a durare fino alla riforma Gentile del 1923, ma le cui grandi linee avrebbero segnato la scuola italiana, in particolare il liceo, anche molto oltre. In essa si sanciva l’assetto della scuola elementare in due bienni, dei quali solo il primo obbligatorio; la divisione della scuola media in due rami, uno classico (ginnasio e liceo), mirato alla prosecuzione degli studi, e uno tecnico; si prevedevano scuole normali per la formazione dei maestri. I punti di forza della legge Casati stavano in alcuni principi applicati all’istruzione primaria, all’epoca «lungi dall’essere univocamente riconosciuti in Europa» (De Fort 1996, p. 11): l’obbligo, la gratuità, la parità dei sessi. D’altra parte, l’impronta fortemente centralistica della legge veniva meno proprio nel settore dell’istruzione primaria, la cui competenza era attribuita ai comuni. Si trattava comunque di novità radicali, che non potevano non suscitare forti reazioni. Immediatamente prima dell’unità i moderati toscani vararono norme in senso anti-casatiano, preoccupati di salvaguardare la libertà delle famiglie e sospettosi verso il controllo dello Stato. La risposta del governo può essere sintetizzata con le parole di Mamiani, in un intervento al Senato del 12 marzo 1861, per il quale «ogni cosa si piega dinanzi alle supreme necessità sociali, e tutto ciò che attiene alla difesa immediata della società non può essere misurato col solo principio della libertà» (cit. ivi, p. 71).

Ma anche negli anni successivi le polemiche non si placarono. Si discuteva in primo luogo il principio dell’obbligo e lo stesso ruolo dello Stato: qualcuno «propone addirittura la soppressione del ministero per affidare scuole e cultura alle province e ai comuni» (Alessandro Borella, nel 1867, cit. in Bertoni Jovine 1959, p. 91). Forti le diffidenze dei conservatori, timorosi che i contadini appena acculturati fossero attratti dal nascente socialismo (cfr. Broccoli 1978, p. 26). Un sospetto analogo nutrivano gli ambienti clericali, anche per una radicale contrapposizione con lo Stato unitario che riceve nuovo impulso dopo il 1870: alcuni consigli comunali (Bologna, Ferrara, Forlì) deliberano l’abolizione dell’insegnamento religioso; nel primo Congresso cattolico del 1874 Vito D’Ondes Reggio teorizza che, «finché sarà lo Stato borghese a monopolizzare l’istruzione, i cattolici non potranno che essere contro l’insegnamento obbligatorio» (cit. in De Fort 1996, p. 110); in un articolo anonimo apparso nella «Civiltà cattolica» nel 1879 si paventa il rischio che l’istruzione desti «l’orgoglio del sapere in una plebe ignorante», spostando «una turba di poveri e presuntuosi disgraziati dal luogo in cui la Provvidenza li avea fatti nascere» (cit. in Bosna 1994, p. 120). Critico, o piuttosto scettico, sull’obbligo scolastico era anche una mente illuminata come Pasquale Villari, per il quale prima dell’istruzione occorreva promuovere le condizioni economiche delle plebi, specie di quelle meridionali che rappresentavano l’oggetto privilegiato del suo impegno: «Che volete che faccia dell’alfabeto colui, a cui manca l’aria e la luce, che vive nell’umido e nel fetore, che deve tenere la moglie e le figlie nella pubblica strada tutto il giorno?». Il primo dovere della «classe agiata ed intelligente» doveva esser quello di «dare non solo l’alfabeto ed il pallottoliere al povero lazzarone ed al contadino; ma un tetto, ma l’aria pura e la luce, un tozzo di pane, un mestiere» (Villari 1872, pp. 17, 35). Un certo seguito ha anche la posizione di un democratico come Giuseppe Merzario, persuaso che lo Stato non abbia «diritto di forzare chicchessia a cercare un bene che egli, anche falsamente, non consideri tale [...] quando dalle sue azioni od omissioni non venga danno od impedimento all’esercizio degli altrui diritti» (cit. in Bosna 1994, p. 114). Tra i fautori dell’obbligo scolastico, il grande pedagogista Aristide Gabelli nel 1870 parla della necessità di una «temperata violenza» per «far intendere alle popolazioni che l’istruzione nel nostro paese costituisce un dovere civile» (cit. ivi, p. 11), mentre Giuseppe Guerzoni accetta il principio ma si dichiara contrario alle sanzioni. Solo con la legge Coppino (15 luglio 1877) si interverrà con decisione, nell’intento di rendere effettiva l’istruzione elementare dai 6 ai 9 anni, prevedendo anche severe sanzioni per gli inadempienti.

Un problema centrale nella scuola postunitaria è il reclutamento e il trattamento economico degli insegnanti. Netta era la distinzione tra insegnanti elementari e professori. Mentre i professori erano a tutti gli effetti impiegati civili dello Stato, nominati a seguito di un concorso e poi fruitori di un trattamento di quiescenza, i primi costituivano un gruppo poco qualificato, con reddito modesto e incerto e con scarso prestigio sociale. I maestri erano assunti con una «patente d’idoneità», conseguita attraverso un esame (ma erano ammesse deroghe), e un «attestato di moralità», revocabile; la nomina era decisa dal comune per un tempo pattuito, e molti comuni agricoli e montani investivano malvolentieri nell’istruzione, sia per le limitate risorse sia per la diffusa ostilità o indifferenza delle famiglie, che dovevano rinunciare al lavoro di bambini e adolescenti, particolarmente sfruttati in certi periodi dell’anno (mietitura, raccolta delle olive ecc.). In proposito Carlo Matteucci, presidente del Consiglio superiore dell’istruzione e incaricato di redigere una relazione sui risultati di una grande inchiesta «sullo stato di ciascuna parte dell’istruzione del Regno» (1864), dispose che alcuni comuni economicamente deboli potessero attribuire stipendi inferiori al minimo.

Può essere indicativo il seguente quadro delle retribuzioni dei maestri in confronto con quelle di altri lavoratori dipendenti (stipendio in lire).

Il reclutamento dei maestri, soprattutto nei primi anni dopo l’Unità, era incontrollato: alcuni erano assunti solo in quanto «reduci dalle patrie battaglie»; molti erano «clienti del sindaco o dell’assessore, più o meno alfabeti, che al massimo avevano frequentato corsi d’emergenza di pochi mesi» (Bonetta 1990, p. 62); spesso per vivere i maestri svolgevano un secondo mestiere, anche umile (sarti, sacrestani, calzolai). La forte sperequazione di stipendio tra uomini e donne, a vantaggio dei primi, non impedì che il numero delle maestre crescesse rapidamente fino a raggiungere il doppio dei maschi nel 1901: uno squilibrio ben visto dalle autorità, che confidavano più nelle donne come depositarie dei valori tradizionali e immuni da possibili contaminazioni ideologiche in senso democratico e progressista. Significativo il fatto che nel 1882 si aprissero a Firenze e a Roma degli istituti di Magistero per maestre che volessero accedere all’insegnamento medio o professionale, mentre gli uomini avrebbero goduto di questo diritto solo nel 1923. Ragioni analoghe spiegano, in un quadro di forte impronta anticlericale, la tolleranza verso le congregazioni femminili religiose, i cosiddetti conservatori, ritenuti meno pericolosi dal punto di vista ideologico: in essi le fanciulle aristocratiche e borghesi ricevevano, oltre all’educazione morale e religiosa, un’istruzione orientata alla futura vita familiare (lavori donneschi), con poche cognizioni culturali, al punto che, se tutte imparavano a leggere, solo poche erano in grado di scrivere: una pratica considerata superflua se non dannosa.

Il quadro dell’istruzione elementare è molto più precario nel Mezzogiorno. Il numero di scuole era generalmente sbilanciato a favore delle scuole maschili (nel 1861: provincia di Chieti 85-51; di Reggio Calabria 105-51; di Lecce 99-42); generale l’indifferenza della società per la necessità dell’istruzione: nel 1862 da Matera un ispettore lamenta il fatto che moltissimi sindaci «si ridono di tutto e neppure si benignano rispondere»; nel 1863 da Napoli un altro deplora «l’indolenza dei genitori e degli scolari», il «difetto di buoni educatori», che «s’appigliano ad altri impieghi per lucrare»; nello stesso anno, da Palermo, un altro ispettore torna a parlare di «indolenza dei genitori». Difficile persino il reclutamento, se in Puglia si decise di assumere maestre settentrionali, con stipendio più alto rispetto alle insegnanti del posto.

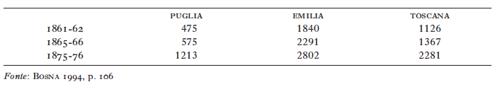

Ecco un quadro delle classi elementari attive in tre diverse regioni, non troppo distanti come popolazione, negli anni postunitari.

Più in generale, la sproporzione emerge da un allegato al progetto di legge Coppino (Bosna 1994, p. 127): se nel 1875 per le «classi inferiori» l’Italia settentrionale presentava un insegnante ogni 570 abitanti, la forbice si allargava via via passando all’Italia centrale (1/950), meridionale (1/1.230), insulare (1/più di 1.500). In queste condizioni, l’effettivo profitto non poteva che essere precario, soprattutto per la grande massa degli alunni socialmente svantaggiati. Lo stesso Coppino, redigendo i programmi nel 1867, riduceva tutto l’insegnamento a quello della lingua italiana e dell’aritmetica; nella relazione di Girolamo Buonazia (1873) si rilevava però il modesto effetto della scuola elementare nella lotta contro l’analfabetismo.

L’istruzione professionale soffriva un generale disinteresse, sancito dalla legge Casati, che la affidava al ministero dell’Agricoltura e commercio al quale, dal 1861, sarebbe spettata anche la responsabilità degli istituti tecnici. Non mancava, tuttavia, chi sottolineava l’importanza di questo comparto. È noto l’orientamento di Cavour a favore dell’istruzione tecnica (Tomasi et al. 1978, pp. 8-9); si può ricordare un classicista come Ruggiero Bonghi, convinto che, accanto all’azione legislativa e amministrativa in favore della scuola, importasse «il vigore operoso che muove le industrie e gli esercizi fabbrili» (cit. in De Fort 1996, p. 90).

L’asse portante della legge Casati era rappresentato dall’istruzione secondaria, detta da allora «classica», canale pressoché obbligato per l’accesso all’università e per la formazione della classe dirigente; già nel regolamento Mamiani (1860) il ginnasio era fissato in cinque anni, ai quali seguivano tre anni di liceo: tra un ciclo e l’altro c’era uno sbarramento, mediante esami di ammissione, e di norma le scuole erano anche allogate in strutture edilizie distinte. L’istruzione tecnica consisteva in tre anni di scuola tecnica e altrettanti di istituto tecnico; dal 1860 la sezione fisico-matematica consentiva l’accesso alla facoltà di Scienze. Non rientravano nell’istruzione «secondaria» le scuole normali, concepite per la formazione dei maestri e volte a un «riduzionismo precettistico di apprendimento spicciolo e di facile ‘spendibilità’ immediata» (Genovesi 1988, p. 84). Lo iato tra cultura umanistica e cultura scientifica e tecnologica era affermato con convinzione dalla maggioranza della classe dirigente postunitaria. Se Giovanni Maria Bertini, relatore per l’istruzione secondaria nell’inchiesta del 1864, attento ai ceti medi emergenti, proponeva di rimediare alla «biforcazione prematura degli studi» unificando il «primo triennio del ginnasio con il primo grado della scuola tecnica», Luigi Settembrini avrebbe voluto tesi scritte in latino anche per diventare medico, giurista o architetto (Broccoli 1978, pp. 12, 18-19). Nel 1867 Coppino sottolineava l’importanza del metodo scientifico, insistendo sulla necessità di addestrare gli alunni «all’osservazione ed all’esperienza che sono il più saldo fondamento dei nostri giudizi» (cit. in Bellatalla 1988, p. 248); ma anni dopo (1884) non esitava a dichiararsi favorevole a un ginnasio-liceo concentrato sulle lingue classiche, «senza soverchia mischianza di altre discipline e di altri metodi». Del resto, era questa la posizione anche di uomini di scienza come Francesco Brioschi: «l’insegnamento ginnasiale deve essere contenuto interamente o quasi nello studio dell’italiano, del latino, del greco e delle materie che hanno più stretta relazione con queste lingue» (cit. in Tomasi et al. 1978, pp. 6-7). E un ministro che fu anche un grande medico, Guido Baccelli, avrebbe ribadito nel 1894 che la scuola classica «deve formare uomini e cittadini, non scienziati» (cit. in Genovesi 1988, p. 102).

Anche la letteratura italiana risente dell’impronta classicheggiante e antichistica che permeava l’intero liceo. Come si ricava da una statistica curata da Bonghi nel 1871 sull’adozione dei libri di testo, i Fatti d’Enea, volgarizzamento trecentesco dell’Eneide di Guido da Pisa, «risultano usati in 80 ginnasi, cioè nella totalità delle scuole classiche, essendo in pratica obbligatorii» (Raicich 1981, p. 130). Le indicazioni ministeriali di questi anni erano peraltro mutevoli, e condizionate anche da fattori extraletterari: lo spazio assegnato al Trecento degli scrittori ascetici e devoti – quali che ne fossero i pregi di lingua – suscitava ad esempio forte diffidenza negli ambienti laici. Ad ogni buon conto nel 1870 una circolare del ministro Cesare Correnti «incluse Manzoni – primo fra gli scrittori viventi – nei programmi scolastici, collocando nel ginnasio superiore la lettura dei Promessi Sposi» (Moretti 2009, pp. 22-23). Dalle risposte ai quesiti all’inchiesta promossa dal ministro Antonio Scialoja sull’istruzione secondaria (1872) emergono varie opinioni in merito all’opzione antichi/moderni; interessante la dichiarazione di Antonio Allievi, «personaggio di un certo rilievo nella vita giornalistica dell’Italia unita», per il quale il «mezzo migliore e più semplice per far apprendere ai giovanetti la lingua è quello di farli parlare e scrivere come oggi si parla e scrive» (Moretti 2009, p. 28).

La differenza tra ginnasio-liceo e istituto tecnico risalta bene guardando alla distribuzione delle materie vigente negli anni postunitari. Nell’Istituto nautico, sezione Costruttori navali, le uniche materie umanistiche erano la lingua italiana e la storia (422 ore nel triennio, contro 638 di Disegno di costruzione navale, 248 di Teoria della nave, 249 di Costruzione navale e materiali); mentre il ginnasio-liceo vedeva in testa il latino (696 ore), seguito da tre materie umanistiche: italiano (667), greco (580), storia e geografia storica (493), con dotazioni più deboli, ma non marginali, delle altre discipline, prevalentemente scientifiche: matematica 377, storia naturale 232, lingua francese, filosofia e chimica 174 per ciascuna (Genovesi 1988, pp. 81-82). All’idea della competenza tecnica, risolta in uno specifico e circoscritto ambito lavorativo, si contrappone quella della professione liberale, propria di un cittadino che si sia formato su un vasto corredo di discipline teoriche, senza contaminazioni applicative.

Con la legge Casati si istituì un ginnasio-liceo in ogni capoluogo di provincia (Ragazzini 1978). Le denominazioni celebravano spesso figure rappresentative delle realtà locali, non solo in ambito letterario (Liceo Chiabrera, Savona; Liceo Gioia, Piacenza; Liceo Delfico, Teramo; Liceo Maurolico, Messina), e talvolta facevano emergere una vena laica e libertaria, anche in aree di radicata tradizione religiosa (Liceo Arnaldo, Brescia; Liceo Sarpi, Bergamo; Liceo Giannone, Benevento e Caserta ecc.).

La distribuzione territoriale delle scuole superiori è sbilanciata a favore dell’Italia settentrionale: nel 1864 frequentavano un ginnasio, un liceo o una scuola tecnica il 2‰ degli abitanti nell’Italia settentrionale, lo 0,8 nell’Italia centrale, lo 0,3 nel Mezzogiorno continentale, lo 0,7 in Sicilia, l’1,8 in Sardegna. Anche la proporzione tra ginnasi-licei e scuole tecniche presenta un notevole squilibrio: nel Settentrione il numero di studenti che frequentava una scuola tecnica (6.211) era quasi il triplo dei liceali (2.282); la proporzione si riduce nel centro (1.171:523) e si ribalta addirittura nel Mezzogiorno continentale, comunque con valori assoluti molto modesti (123:326). È evidente il riflesso del quadro pre-unitario, dal momento che l’istruzione tecnica esisteva soltanto sotto i governi piemontese e austriaco. Elevata era inoltre la quota di scuole non statali: nel 1879-80 gli studenti iscritti ai ginnasi governativi erano 12.191, quelli iscritti ai non governativi 25.724 (solo alla fine del secolo la forbice sarebbe andata restringendosi: nel 1891 il rapporto sarebbe stato di 25.380 a 32.245); più equilibrato il rapporto tra i licei: nel 1879-80 gli iscritti ai licei governativi erano 5.830, ai non governativi 4.256 (nel 1891-92 i primi sarebbero stati 9.371, i secondi 6.342).

Benché in una posizione ben più solida del maestro, anche l’insegnante di scuola superiore era pagato poco, percependo – secondo le parole del ministro Correnti (1872) – «uno stipendio da portiere per punto di partenza e uno stipendio da sottosegretario per apogeo» (cit. in Genovesi 1978, p. 45). Di qui la scarsa appetibilità della professione e la modestissima presenza di iscritti nelle facoltà letterarie, tipicamente deputate all’insegnamento superiore: nel 1866-67 si registravano appena 163 iscritti su 9.340 studenti (2.989 per il gruppo scientifico e di ingegneria, 2.571 per quello medico, 3.403 per il giuridico, 214 per l’agrario).

Alfabeti e analfabeti, italofoni e dialettofoni

È ben nota la difficoltà di stabilire il numero di analfabeti, specie prima che si diffondano censimenti generali e regolari della popolazione: in una società largamente contadina, e comunque economicamente statica, anche chi ha ricevuto un’istruzione sommaria può regredire all’analfabetismo «di ritorno», in assenza di pratica della scrittura. I registri matrimoniali, che offrirebbero materiali su larga scala, non permettono di andare oltre la capacità degli sposi di tracciare – qualche volta solo di disegnare – la propria firma. Nonostante queste riserve, è stato valutato (Vigo 1983) che intorno al 1850 il tasso di alfabetismo in Italia dovesse aggirarsi sul 20-25% della popolazione, superiore a quello dell’Impero russo (10%), ma pesantemente inferiore rispetto a Svezia (90%), Prussia e Scozia (80%).

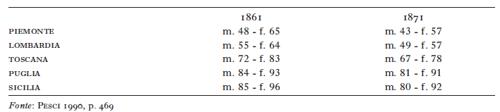

Col 1861 si ha il primo censimento nazionale (naturalmente relativo ai confini dell’epoca): il dato complessivo di analfabeti è del 72%. Utile confrontare l’andamento dell’analfabetismo in un decennio, distinguendo tra popolazione maschile e femminile, relativamente a cinque regioni: due settentrionali (il Piemonte, l’area più avanzata come sistema scolastico, e la Lombardia), una centrale e due meridionali (dati in percentuale).

In generale, risulta che nel Centro-Sud e in Emilia il tasso di riduzione nel decennio considerato è inferiore al 10%, mentre nell’Italia settentrionale, attestata in ogni caso su dati di partenza migliori, la riduzione raggiunge o supera questa quota. Il censimento del 1871 (leggera riduzione dell’analfabetismo complessivo, ora al 67%) offre dati più rappresentativi, non solo per l’aumentata estensione del territorio nazionale (che comprende ora Veneto e Friuli, Roma e Lazio), ma anche perché eseguito dopo alcuni anni di scuola centralizzata.

Il lavoratore analfabeta può essere compatibile con una società agricola, specie se si tratta di agricoltura di sussistenza, non con una società industriale. In effetti, per la popolazione dai 6 anni in avanti (Vigo 1971, p. 121), gli alfabeti sono concentrati nell’Italia nord-occidentale, economicamente dinamica (Piemonte 58%, Lombardia 55%, Liguria 44%), decrescono nel Nord-Est, prevalentemente agricolo (Veneto 35%, Emilia 28%) e in parte dell’Italia centrale (Toscana e Lazio 32%), crollano nelle altre regioni, che oscillano tra il 20-21% di Marche, Umbria e Campania e il 12-13% di Basilicata e Calabria. La correlazione tra analfabetismo e condizione economica è confermata da altri indicatori: lo squilibrio maschi-femmine a vantaggio dei primi (nelle regioni più evolute lo squilibrio è ridotto: Lombardia 84,7 femmine alfabete ogni 100 maschi, Piemonte 74,2; in quelle più arretrate è clamoroso: Calabria 23,8, Basilicata 26,3); e la differenza tra aree urbane, sempre con un maggiore tasso di alfabetismo, e rurali: la forbice è ridotta nelle aree più avanzate (Piemonte 81,4 alfabeti residenti in aree rurali ogni 100 residenti in aree urbane, Lombardia 67,9), divaricata in quelle più arretrate (Basilicata 23,9; Sardegna 29,7).

Si è discusso sul rapporto tra quote così rilevanti di analfabeti e possesso della lingua nazionale. Nel 1963 Tullio De Mauro ha argomentato che, a causa della precarietà delle strutture scolastiche dell’epoca, «un reale contatto con la lingua comune e la sua effettiva e definitiva acquisizione» si può presumere solo per «coloro che, dopo le scuole elementari, continuavano per qualche anno gli studi». Diverso il caso della Toscana e di Roma, i cui dialetti sono prossimi alla lingua comune (a Roma, per effetto di una precoce toscanizzazione avvenuta già in epoca rinascimentale): si può ritenere che, «intorno agli anni dell’unità, già la semplice qualità di non analfabeta consentisse a Roma e in Toscana un reale possesso della lingua comune: ai 160.000 italofoni di altre regioni, vanno dunque aggiunti circa 400.000 toscani e 70.000 romani» (De Mauro 2002, pp. 42-43). La quota complessiva di italofoni così risultante (intorno ai 630.000 cittadini su una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti: quindi appena il 2,5%) è stata messa in discussione con solidi argomenti da Arrigo Castellani nel 1982 (Castellani 2009, pp. 117-138). Accogliendo nella sostanza il metodo di De Mauro, ma correggendone l’applicazione, Castellani calcola in 435.000 il numero degli «italofoni per cultura» (studenti iscritti alle scuole medie, ragazzi e soprattutto ragazze che studiavano a domicilio, seminaristi e religiosi). A questa cifra vanno aggiunti i toscani, da considerare italofoni «per diritto di nascita», indipendentemente dalla capacità di leggere e scrivere, mentre il criterio demauriano (lingua naturale vicina all’italiano + alfabetismo elementare = italofonia) potrebbe essere accolto non solo per Roma, ma per quelle zone dell’Italia centrale in cui si parlano varietà prossime al toscano, per esempio i circondari di Viterbo, Perugia o Ancona. In tal caso gli italofoni del 1861 sarebbero stati più di 2,2 milioni, pari al 9,52% della popolazione con più di tre anni d’età.

Molto più larga doveva essere, poi, la quota di coloro che fruivano di un contatto più occasionale con l’italiano (domestici, impiegati d’infimo livello ecc.) e soprattutto che ne avevano «competenza passiva», cioè erano in grado di capirlo, pur senza praticare un adeguato uso attivo (ma la significatività di questo parametro è messa in dubbio da Trifone, 2009). Va ricordata in ogni modo l’influenza della Chiesa, in cui da tempo l’italiano era abituale nella predicazione e anche in alcune pratiche che coinvolgevano più direttamente i fedeli, come il catechismo. Recentemente è stata richiamata l’importanza, anche per l’esposizione dei dialettofoni all’italiano, dell’alfabetismo di gruppo, cioè della pratica in cui un membro della comunità leggeva un testo di vario tipo davanti a un crocchio di ascoltatori, analfabeti e naturalmente dialettofoni.

Resta comunque, indiscutibile, la centralità del dialetto nella pratica linguistica quotidiana: non solo negli strati popolari, ma anche in quelli colti, almeno per la comunicazione familiare. È anche indicativo il fatto che persone di buona cultura non fossero immuni da pronunce vistosamente regionali, come ricaviamo da testimonianze coeve: così il romagnolo Michele Ferrucci, latinista alla Scuola normale di Pisa, diceva Plavto, l’avtore, il vomo; i campani Bonghi e De Sanctis cercavano di sfuggire pronunce locali toscanizzando a sproposito (è il fenomeno noto come ipercorrettismo): il primo pronunciava fórte, córpo, pétto con la vocale chiusa, estendendo arbitrariamente casi di opposizione di timbro tra napoletano e toscano come tosc. pósto / nap. pòsto, tosc. fiorétto / nap. fiorètto; il secondo, per sfuggire la caratteristica sonorizzazione della consonante dopo n (Andonio «Antonio» ecc.), pronunciava incegno e lempo invece di «ingegno» e «lembo».

Nelle scuole elementari l’uso del dialetto era diffusissimo tra gli alunni e anche tra gli insegnanti; se, nelle indicazioni legislative e nella prassi didattica, prevaleva l’impulso a sradicare «la malerba dialettale», non mancava chi riteneva che il dialetto non dovesse essere combattuto: con motivazioni ora pedagogiche (non inibire la spontaneità dei bambini), ora ideologiche (mantenere in una posizione subordinata le masse contadine). Una posizione meditata è quella del grande linguista Graziadio Isaia Ascoli il quale, in una relazione preparata per il IX Congresso pedagogico italiano (Bologna 1874), sostenne da un lato la necessità di non discriminare le scuole rurali, dall’altro l’utilità di partire dai dialetti, facendone oggetto di confronto con la lingua, in modo da conquistare attraverso lo studio – non attraverso l’imposizione di un modello calato dall’alto – la lingua comune.

L’unità statale e la maggiore circolazione di uomini e merci favorirono l’ingresso in italiano di un certo numero di regionalismi. Sono poche le espressioni generali (come la locuzione nel contempo, di origine meridionale); perlopiù i regionalismi rimandano a un’area significativamente legata ai relativi referenti: dal Piemonte, centrale nella vita militare del nuovo Regno, vengono espressioni come battere la fiacca e piantare una grana, che peraltro si diffonderanno solo con la prima guerra mondiale; di fortune già ottocentesche sono termini che rimandano a prodotti gastronomici tipici: gianduiotto (Piemonte), grappa (Lombardia), fettuccine (Roma), mozzarella (Napoli), a fenomeni atmosferici o geomorfologici (piovasco: Liguria; malga: Veneto alpino). Nel caso di quartieri alti «eleganti», una caratteristica legata alla distribuzione sociale della città di Napoli (in riferimento al quartiere borghese del Vomero) si è estesa e generalizzata, prima a Roma, poi nel resto d’Italia.

L’italiano dei «padri della patria»

Una diffusa, ma superficiale, vulgata storiografica vuole che alcuni dei massimi protagonisti del Risorgimento non avessero confidenza con la lingua italiana, divisi tra piemontese e francese (Cavour, Vittorio Emanuele II) o imbarbariti dai lunghi soggiorni all’estero (Garibaldi). Nessun sospetto del genere ha mai sfiorato il quarto componente del gruppo, Giuseppe Mazzini, il quale passò gran parte della vita come esule e si trovò a scrivere una parte notevole della sua sterminata produzione in una lingua diversa dall’italiano. Ma Mazzini ricevette una solida istruzione domestica, attentamente sorvegliata dalla madre Maria, che chiedeva consiglio a intellettuali suoi amici; uno di questi, l’avvocato giacobino Giacomo Breganze, in una lettera dell’8 dicembre 1814 raccomandava lo studio delle lingue, a partire dalla «propria» di cui il giovinetto avrebbe dovuto diventare «conoscitore profondo», senza trascurare il corredo di letture utili per pervenire a «uno stile scelto nella lingua italiana», dalle Lettere di Annibale Caro al Galateo di Giovanni della Casa, dal Guicciardini al Machiavelli per la prosa, al Petrarca e a Bernardo Tasso per la poesia (Codignola 1926, p. 20).

Garibaldi apprese l’italiano non solo dai genitori, liguri, ma da un reduce delle campagne napoleoniche, attraverso la lettura della storia antica; alla piena padronanza di italiano e francese si sarebbe aggiunta in seguito la pratica di spagnolo e portoghese e una discreta conoscenza di inglese e tedesco. Nelle Memorie del generale, stese a più riprese tra 1849 e 1872, un lessico aulico e tribunizio convive con un periodare faticoso e sintatticamente non ben coeso; caratteristico tributo all’ortografia spagnola il punto interrogativo rovesciato all’inizio di una interrogativa: «¿Ma non sono istruiti gli uomini del privilegio governanti il mondo, che lo mantengono lupanare?» (cit. in Serianni 1990, p. 228). Più controllata la prosa narrativa, che presenta modi letterari ed enfatici di gusto classicheggiante, comuni a tanta prosa coeva; si veda, dai Mille (apparsi nel 1874), la ricorsività di sequenze ricercate (aggettivo-possessivo-sostantivo: «nell’avventurosa mia carriera», «dalla potente sua squadra», «alla debole mia memoria») e soprattutto l’esibito armamentario della retorica tradizionale, fitta di echi storici e mitologici («col sangue freddo dei trecento di Sparta e di Roma», «anelavano di lanciarsi sul seno di Teti»), talvolta con intento faceto: «pochi eran gli Argonauti afflitti dal mal di mare».

Il francese era la lingua abitualmente parlata alla corte dei Savoia, in alternanza col piemontese della comunicazione informale. Ma ciò non toglie che al principe Vittorio Emanuele adolescente fosse impartita un’istruzione bilingue nelle varie discipline; per esempio, nella religione, le «dimostrazioni evangeliche» erano in italiano e la parte generale era in francese. L’epistolario presenta, fin dagli anni giovanili, una discreta quota di lettere in italiano – accanto a quelle in francese, che restano predominanti – e una certa sicurezza espressiva. Se una lettera del 1834 al padre sembra scritta per semplice esercizio scolastico di nomenclatura ornitologica («Abbiamo preso nidi di ghiandai, di gazze, di rossignoli, di passerotti, di stornelli, di cabornie buffanere»), colpisce il dominio del registro brillante già in una lettera dell’anno successivo in cui Vittorio e il fratello Ferdinando rivolgono al Re una perorazione scherzosa in favore di un cavallo («La Maestà Vostra possiede nelle sue Reali scuderie un quadrupede che non ebbe mai l’alto onore di portare sul suo dorso il suo Augustissimo sovrano»). In missive più tarde spiccano la confidenza con i modi propri del discorso colloquiale («mi scusi se lo secco», «Mi scusi se forse l’ho disturbato a quest’ora»: a Massimo d’Azeglio, 1849) e la disinvoltura di una conversazione tramata non di rado sui toni faceti: «Io aspettando gli eventi che del futuro mi squarceranno il velame, mi occupo di piscicoltura» (a Cavour, 1858), «il tuo povero diavolo di padre da un mese e mezzo non è mosso dalla taurina gente» (a Clotilde, 1859). Il complessivo dominio linguistico dell’italiano scritto non è compromesso dai francesismi, che pure eccedono la quota presente nella borghesia italiana contemporanea: «il battaglione fra pochi giorni sarà ben bello» (1834, al padre; franc. bien beau), «se ho detto mia maniera di pensare» (1847, a Francesco V; senza l’articolo davanti al possessivo), «vado parlarne un momento» (1861, a Enrico Cialdini; senza la preposizione ‘a’) ecc. Né da una frequente menda microsintattica, comune anche all’italiano di Cavour: la confusione tra pronomi personali e allocutivi, come il già citato «Mi scusi se lo secco» invece di ‘la’, o «dopo avergli spedito, caro Papà» invece di ‘averle’, nel 1836.

Solo nel caso di Cavour si può parlare di una progressiva conquista dell’italiano, che fino all’età adulta è maneggiato come una lingua straniera; Cavour stesso lo confessava a Cesare Balbo nel 1835 («la langue italienne m’est restée jusqu’à présent tout à fait étrangère») e qualche anno prima, nel 1831, l’amico Severino Cassio gli aveva suggerito libri e risorse umane (servitori toscani) per raggiungere l’obiettivo di «italianizzare» (cfr. Marazzini 1984, p. 158). Ma nei discorsi che Cavour avrebbe pronunciato per Roma capitale (marzo-aprile 1861), a coronamento del programma unitario che era andato via via delineandosi nitidamente nella sua mente, non c’è nulla della sua lingua che tradisca la mancata confidenza nativa con l’italiano; nulla che non potrebbe leggersi nella prosa di un coetaneo di pari cultura nato a Napoli o a Bologna.

L’italiano degli scriventi non professionali

Certe idiosincrasie linguistiche che si possono sorprendere nella prosa epistolare di Vittorio Emanuele II o anche del Cavour maturo, ormai italianizzante, vanno relativizzate alla luce della norma scritta coeva, che presentava un certo margine di variabilità. Anche la prosa di letterati – cioè di scriventi che facevano un uso abituale, professionale della scrittura – non era del resto grammaticalmente compatta.

Caratteristica, nell’ortografia, l’oscillazione tra scempie e doppie, in parte dipendente dalla riforma ortografica proposta dal poligrafo milanese Giovanni Gherardini nella sua Lessigrafia italiana (1849). Il Gherardini enuncia il principio che la lingua scritta non debba adeguarsi alla pronuncia del popolo (e ha in mente la pronuncia toscana, sancita dal Vocabolario della Crusca); per lui la scrittura «dee, per mezzo delli occhi, parlare schiettamente all’intelletto», adeguandosi all’etimo, vero o presunto, delle diverse parole: si accolgono per questa via grafie come abondare, aloco, amazone, aqua, catedra, da una parte, e annello, buffera, commodo, commune, dall’altra. Nel secondo Ottocento grafie del genere avranno una certa voga, specie in scrittori settentrionali (anche per l’endemica incertezza sul grado d’intensità consonantica dipendente dai dialetti soggiacenti); direttamente ai modelli classici attingerà invece il toscano Giosue Carducci, mantenendo le scempie in abondare, academia, imagine (che era frequente ancora in poesia) e anche certi nessi consonantici latineggianti (constituzione, instituto, instrumento ecc.).

È importante distinguere tra scritture destinate alla stampa e scritture destinate a circolazione privata. Tra le prime, è abituale l’uso dell’italiano della tradizione letteraria, sia pure con tutte quelle oscillazioni che la successiva evoluzione avrebbe fatto decantare, emarginando alcune varianti grafiche (studi/studj, palcoscenico/palco scenico, infatti/in fatti), morfologiche (anche/anco, vedo/veggo, siano/sieno) o sintattiche (prego di fare/prego a fare, Si andava/Andavasi). Indicativo il fatto che anche in testi di destinazione popolare, come i fogli volanti contenenti canzonette di intenzione devota (Colombo 2006), si rinunciasse all’uso del dialetto e il pimento regionale emerga solo occasionalmente.

Tra le seconde – rappresentate soprattutto dai fitti carteggi che all’epoca era normale scambiarsi, persino tra residenti nella stessa città – è del tutto conforme alla norma tradizionale l’italiano degli uomini di studio, poco importa se letterati o scienziati. Un buon esempio di lingua epistolare vivace e raffinata è quella del linguista e filologo Francesco D’Ovidio, che, pochi anni dopo la laurea (1870), scriveva con un rispetto che non escludeva la confidenza al più anziano Alessandro D’Ancona, già suo insegnante di Letteratura italiana nell’ateneo pisano. Come ci si aspetta, uno scrivente del genere domina perfettamente la lingua e i suoi registri, sfruttando tutte le risorse espressive. Ricorre in funzione ironica a diminutivi occasionali come filologuccio o compendiolo («tutti questi altri filologucci pullulati in questi ultimi anni», «un compendiolo di grammatica sanscrita»: anno 1872, in Nassi 2003, p. 37), crea neologismi ludici come neolatinaio ‘cultore di lingue neolatine’ («noi altri tutti neolatinai»: anno 1877, ivi, p. 125) o ancora adopera dialettismi in funzione riflessa (in due lettere estive da Oropa del 1873, D’Ovidio afferma di non barattare «neanche una parola, altroché col bagnin» e conclude con «Arrivederci e cerea»: ivi, pp. 64, 68). Anche i pettegolezzi sono tradotti in una veste linguistica impeccabile, nutrita di buone letture: «Giacché sono a parlare di così laido argomento, le voglio dire una cosa, ma... per carità, non se ne valga e non ne discorra con alcuno. Nella relazione del Viani c’erano anche delle insinuazioni sulla ispezione e sul modo come Lei l’aveva condotta. Ma badi non si curi d’altro. Le parole di lui son credute come quelle di un calunniatore qualunque noto lippis et tonsoribus» (anno 1871, ivi, p. 23).

Quanto alla massa di scriventi acculturati ma in gran parte non professionalmente impegnati in area letteraria, la situazione d’insieme può essere sintetizzata ricorrendo a una monografia che ha sondato un adeguato campione di lettere familiari scritte nel primo cinquantennio del secolo: la lingua epistolare «si muove all’interno della norma scritta coeva, permettendosi qualche incursione verso soluzioni un po’ antiquate, dal sapore leggermente pedantesco, piuttosto che verso soluzioni modernizzanti» (Antonelli 2003, p. 220).

Proprio l’abitualità dello scriver lettere, anche per chi sapesse appena tenere la penna in mano, giustifica d’altronde l’emersione di tratti popolareggianti, più frequenti presso il sottouniverso femminile, caratterizzato da una minore istruzione media, e insieme da un più largo ricorso alla lettera rispetto al mondo maschile, quindi dalla maggiore esposizione alle mende linguistiche.

La pressione della norma scritta è comunque meno forte di quel che accadrebbe oggi. Si poteva appartenere a pieno titolo all’ambiente delle persone colte, abituate a frequentare il bel mondo, e nello stesso tempo scrivere senza nessuna preoccupazione normativa. Ecco l’avvio di una lettera del mezzosoprano bolognese Adelaide Borghi Mamo al musicista Giovanni Pacini del 1854 (Ceod):

Carissimo Maestro

Con sommo piacere ho ricevuto la carissima sua, ed ho ubidito tutti i suoi consigli riguardo al Sig.r Berrettoni – non averla a male se non gli ho risposto ancora – poiche la ragione, è che io voleva dargli nuove del mio debutto – / Ieri debuttava colla parte d’Arsace nella Semiramide, e per grazzia al Celo lesito non era men felice di quello quando cantai la sua Malvina di Scozia a Napoli [...].

Come appare, si va ben oltre la consueta incertezza tra scempie e doppie, tipica di scriventi settentrionali (ubidito, del resto conforme al modello latino, e viceversa grazzia). La scrivente trascura gli accenti (poiche) e le convenzioni grafiche (Celo, senza la i e con la maiuscola, forse di rispetto), è addirittura incerta nel separare le parole (lesito) e pasticcia nel dare del lei al suo illustre interlocutore: non averla a male per ‘non se ne abbia a male’ (con interferenza del costrutto che si adopererebbe dando del tu: non avertela a male) e gli ho risposto invece di ‘le’.

Non è un caso isolato, come hanno permesso di accertare studi recenti. Vediamo un altro esempio, proveniente da una lettera scritta nel 1855 e indirizzata a Nicola Fabrizi da parte dello scultore e patriota siciliano Rosario Bagnasco, che ebbe un ruolo di spicco nei moti del 1848 e, dopo l’Unità, fu animatore del partito d’azione in Sicilia (Raffaelli 2001, p. 276):

Cariss.mo Amico

Certamente dovete essere stranezzato nel non avervi risposto a non sò quante vostre lettere; ma che cosa volete caro amico, quando la sventura s’imposessa d’un uomo e vuole torturarlo in tutto, è inulite che si può sfugere di la; e se qualche berlume di speranza viene per un meglio avvenire, ciò serve per maggiormente fargli sentire il peso di una nuova sventura che deve sopragiungere. Ecco una piccola parte delle cose che mi sono accaduti [...]

Alcune disgrafie saranno dovute a una scrittura precipitosa (inulite per ‘inutile’). La fretta e l’angoscia possono ben spiegare anche la sintassi faticosa e male organizzata; non i vistosi sicilianismi (stranezzato ‘stupefatto’, adattamento di stranizzatu, e sfugere, che risente dell’accentazione di sfùiri), né le trascuratezze ortografiche (accenti sovrabbondanti o mancanti: sò, di la; oscillazione nella rappresentazione delle vocali fuori d’accento: berlume, cose ... accaduti).

Manzoni e il dibattito linguistico

Alessandro Manzoni è certamente la figura centrale della storia linguistica italiana dell’Ottocento: per l’obiettivo acume delle sue riflessioni, per la fermezza nell’applicarne l’essenziale in un grande capolavoro letterario come I Promessi Sposi, per l’allineamento sulle sue posizioni di una parte notevole della cultura e della classe dirigente coeve.

Molto precoci le sue riflessioni sulla specifica situazione italiana. Già in una nota lettera a Claude Fauriel del 1806 (la prima di quel cospicuo carteggio, e l’unica scritta in italiano) Manzoni lamentava come «lo stato dell’Italia divisa in frammenti, la pigrizia e l’ignoranza quasi generale» avessero «posta tanta distanza tra la lingua parlata e la scritta, che questa può dirsi quasi lingua morta». Viva era anche la percezione della difformità culturale francese: mentre «i bei versi del Giorno non hanno corretti nell’universale i nostri torti costumi [...] Vi confesso ch’io veggo con un piacere misto d’invidia il popolo di Parigi applaudire alle commedie di Moliere» (Botta 2000, p. 4). La progressiva scoperta del fiorentino vivo, alla base dell’edizione definitiva del romanzo (1840-1842), si accompagnò a un lungo processo di elaborazione teorica intorno ai temi linguistici, destinato a essere pubblicato in vita solo in parte e solo per quel che riguarda interventi che potremmo definire più militanti.

Occorre aspettare il 1847 per leggere uno scritto in cui Manzoni «svolgeva in forma decisa il principio della assunzione del fiorentino vivo come lingua comune italiana» (Manzoni 2000, p. 3). Si tratta di una lettera – pubblicata in forma definitiva nel 1850 – in cui Manzoni ringraziava il letterato piemontese Giacinto Carena d’avergli inviato un Prontuario di vocaboli relativi all’ambito domestico, alle arti e ai mestieri che aveva come base l’uso tosco-fiorentino. Manzoni plaudiva a questa scelta, ma eccepiva garbatamente sull’eclettismo dell’autore, essendo convinto che ogni lingua fosse in primo luogo parlata e che, in quanto tale, dovesse riflettere nella sua interezza quella di una città determinata: nel caso dell’italiano fiorentina, dunque, non toscana, dal momento che sussistevano differenze tra i vari dialetti toscani, per quanto assai simili tra loro.

La novità sta nel fatto che Manzoni non arrivò al fiorentino in forza di una sua presunta superiorità genetica o espressiva rispetto ad altre parlate, distanziandosi da tanti altri prima di lui. Tutti i dialetti sarebbero stati in astratto passibili di diventare la lingua di una nazione; ma la soluzione fiorentina gli appariva l’unica proponibile perché, nonostante le critiche suscitate, il fiorentino era il solo dialetto che, grazie alla sua contiguità con l’italiano letterario – del quale aveva costituito la base nel medioevo –, potesse essere accolto dal resto d’Italia come lingua comune. Già in questa fase la posizione del Manzoni è rigida (a qualcuno è parsa frutto di un abito logicistico, se non causidico); se nel Prontuario Carena aveva accompagnato il vocabolo panna da quattro altre denominazioni, Manzoni puntualizzava: «cosa ci giova, in questo caso, d’avere un’abile e esperta guida, se ci conduce a un crocicchio, e ci dice: prendete per dove vi piace?» (ivi, p. 34). Ispirarsi a Firenze solo per una parte di lingua «è un concetto contraddittorio. Una lingua è un tutto, o non è» (ivi, p. 11).

La Lettera a Carena non ebbe molta risonanza. Ma dopo l’Unità, quando Firenze divenne capitale provvisoria (1865) e il milanese Emilio Broglio, amico di Manzoni e fautore delle sue idee linguistiche, divenne ministro dell’Istruzione pubblica (1867), le cose cambiarono radicalmente. Broglio nominava, il 14 gennaio 1868, una commissione allo scopo «di ricercare e di proporre tutti i provvedimenti e i modi coi quali si possa aiutare e rendere universale in tutti gli ordini del popolo la notizia della buona lingua e della buona pronunzia». Già l’assunto era orientato in senso manzoniano: il problema della lingua non appariva più come un dibattito tra letterati, ma come una questione che riguardava l’intera società e che si riferiva prioritariamente alla lingua parlata (la «buona pronunzia»). Manzoni, nominato presidente generale (e guida di una sezione milanese, formata da Ruggiero Bonghi e Giulio Carcano) si diede all’opera con grande alacrità e stilò in poche settimane una Relazione, pubblicata nella «Nuova Antologia» nel marzo successivo e recante in appendice, ad opera di Carcano, l’indicazione di una serie di strumenti politici per raggiungere lo scopo. Lo strumento fondamentale era la compilazione di un vocabolario, rigorosamente esemplato sull’uso sincronico dei fiorentini; molto più discutibili, e comunque di difficile attuazione, erano altre proposte, come il privilegio da accordare a insegnanti toscani, «da mandarsi nelle scuole primarie delle diverse province».

Ma l’altra sottocommissione, fiorentina (capeggiata da Raffaello Lambruschini), non si allineò; le riserve – pur nel ribadito ossequio a Manzoni – furono pubblicate nella stessa rivista due mesi dopo. Si reagiva soprattutto allo stacco netto con la tradizione letteraria e all’assunzione di un dialetto, fosse pure il fiorentino, a modello da imitare; Lambruschini avrebbe guardato, semmai, alle parlate delle campagne toscane, considerate molto più limpide e pure del fiorentino di città, aperto – come qualsiasi altra parlata urbana dell’epoca – a neologismi e francesismi. In sostanza, non sembrava possibile rinunciare a un criterio estetico: se Manzoni guardava solo alla funzionalità dell’uso, accettato nella sua integrità, Lambruschini e molti altri restavano invece in una prospettiva letteraria e libresca, votata all’eclettismo e alla ricerca, caso per caso, delle forme migliori.

Letta la relazione di Lambruschini, Manzoni si dimise, invocando l’età molto avanzata, ma in realtà per ragioni di merito; come scriveva riservatamente al Broglio, le due posizioni erano «agli antipodi, e riguardo alla materia del vocabolario e riguardo al metodo di comporlo» (Manzoni 2000, p. 51). Broglio non si arrese e con decreto del 24 ottobre 1868 affidò a una giunta presieduta da sé stesso e della quale faceva parte un ristretto numero di membri, tra i quali Giambattista Giorgini, genero di Manzoni, il compito di redigere un vocabolario secondo i criteri auspicati dal grande lombardo. Manzoni fece ancora in tempo a intervenire pubblicamente, stilando un’Appendice alla Relazione (pubblicata nel 1869) e scrivendo il 30 marzo 1871 una Lettera al napoletano Alfonso Della Valle di Casanova. In questo, che è l’ultimo suo scritto teorico giunto a compimento (anche se pubblicato postumo), Manzoni si compiaceva che il destinatario avesse apprezzato la riforma linguistica in senso fiorentineggiante dei Promessi Sposi, una riforma che invece aveva suscitato vari rimpianti a favore della prima edizione e nella quale gli avversari delle idee manzoniane additavano la prova che l’adozione del fiorentino non fosse compatibile con l’aspirazione all’arte.

Per completare il quadro è utile ricordare due interventi di persone molto vicine al Manzoni, Giorgini e Broglio; a loro si devono le prefazioni di due dei quattro volumi di quel Novo vocabolario che traduceva in pratica gli auspici lessicografici della Relazione (si veda il prossimo paragrafo). Giorgini sottolineava come l’adozione in toto del modello fiorentino avrebbe comportato solo «un ultimo passo da fare», dal momento che «di questo toscano vivente nove parti su dieci sono già di fatto lingua comune, sono nei libri e sulla bocca di tutte le persone culte d’Italia» (Giorgini, Broglio 1870-1897, i° vol., pp. lxiv-lxv). Broglio affrontava un tema che aveva suscitato particolare reattività nel vasto fronte dei tradizionalisti, ossia l’idea che una lingua dovesse essere presa nella sua interezza, senza discriminare il buono e il cattivo (da identificare in neologismi e forestierismi); i neologismi possono anche essere contrastati, se si ritengono superflui: «ma poi, se malgrado la resistenza e l’opposizione, gli riesce d’entrare, e vanno a mescolarsi al resto della cittadinanza, ossia, fuori di metafora, doventano anche loro parte dell’Uso, allora bisogna riconoscerli per lingua bella e bona» (ivi, 3° vol., p. xxxix).

Le idee di Manzoni suscitarono consensi e dissensi. In generale, a livello di istituzioni si affermò abbastanza largamente il principio del primato della lingua viva, identificata col fiorentino o, più genericamente, col toscano. Può essere significativo il fatto che, nella Casa regnante, si scegliesse un manzoniano di stretta osservanza, il letterato umbro Luigi Morandi, come precettore del principe Vittorio Emanuele; in un suo libretto di memorie lo stesso Morandi ricordava che «era fiorentino (e scelto appositamente dalla Regina) il cameriere Casimiro Casaglia, che spesso serviva [loro] da vocabolario» (Morandi 1901, pp. 7-8). Per restare alla classe dirigente, è altrettanto indicativo che Broglio non si limitasse a favorire, come ministro, l’applicazione delle idee manzoniane, ma si mettesse in gioco anche come scrittore. Sua è una curiosa biografia su Federico II di Prussia (1874-1876): progettata con intenti di grande serietà – l’idea di fondo era quella di suggerire un parallelo tra Federico e Vittorio Emanuele II, sovrani di piccoli Stati, destinati a promuovere l’unità nazionale, rispettivamente tedesca e italiana – l’opera pullula di modi idiomatici colloquiali, con effetti involontariamente grotteschi: «il novo Re pensa subito a fondare due giornali co’ fiocchi», «Costì ogni cosa procedé regolarmente: gli Stände zitti com’olio», «Il Maresciallo, stupefatto, non sapea che pesci si pigliare» (cit. in Serianni 1990, p. 111).

Tra le reazioni critiche va citata prima di tutto, anche per la sua tempestività (1868), quella del poligrafo Pietro Fanfani, che in un opuscolo intitolato La lingua italiana c’è stata, c’è e si muove sosteneva che un italiano comune era sempre esistito e che non si doveva rinunciare all’autorità degli scrittori, delegando la norma al solo uso vivo. Che la lingua non potesse ridursi al lessico, e men che meno alla nomenclatura, affermava in quello stesso anno, in una lettera al Broglio, Luigi Settembrini: «La lingua non sono le parole, ma è il pensiero stesso, il pensiero organico espresso nelle parole»; se da qualche secolo Firenze aveva cessato di essere il centro propulsore della cultura italiana, ridursi a misurare le cose col metro di una realtà divenuta angusta e provinciale avrebbe comportato il rischio di «intoscanire, rappiccinire, impaolottire l’Italia» (cit. in Serianni 1990, p. 47).

Non mancavano dubbi di carattere geopolitico sulla concreta applicabilità del programma manzoniano. Lo stesso Manzoni si era chiesto, in una lettera a Giorgini del 1862, che cosa sarebbe accaduto della lingua, una volta che la capitale fosse stata stabilmente fissata a Roma («Sarebbe, credo, un caso unico che il capo della nazione fosse in un luogo e la sua lingua in un altro»). Senza conoscere questi dubbi di Manzoni, analoghe perplessità aveva espresso, nel 1864, il letterato veronese Luigi Gelmetti in una memoria intitolata Roma e l’avvenire della lingua italiana.

Ma chi mosse al progetto manzoniano le critiche più radicali, frutto di una sensibilità scientifica per l’evoluzione e l’assetto delle lingue, fu appunto un grande linguista, Graziadio Isaia Ascoli. Quando Ascoli consegnò al Proemio della prestigiosa rivista da lui fondata, l’«Archivio glottologico italiano», il suo scritto, egli era da più di un decennio professore di Grammatica comparata e di lingue orientali nell’Accademia scientifico-letteraria di Milano e aveva già larga fama. Il Proemio, finito di scrivere nel settembre del 1872, apparve nel 1873, pochi mesi prima della morte di Manzoni. Ascoli – in uno scritto che non evita certo la polemica e il sarcasmo – è molto attento a distinguere tra gli epigoni, oggetto di disprezzo, e Manzoni definito, in quanto autore dei Promessi Sposi, come «quel Grande, che è riuscito, con l’infinita potenza di una mano che non pare aver nervi, a estirpar dalle lettere italiane, o dal cervello dell’Italia, l’antichissimo cancro della retorica» (Ascoli 2008, p. 30).

Ascoli parte da uno spunto occasionale. Nel titolo del vocabolario di Giorgini e Broglio figura la forma novo, senza dittongo, in ossequio a un tratto del fiorentino parlato sviluppatosi da circa un secolo, in disaccordo con l’uso scritto del resto d’Italia, concorde su nuovo. Quali titoli ha la Firenze ottocentesca per pretendere che l’Italia rinunci a una forma che proprio il fiorentino medievale ha imposto universalmente? Firenze – incalza Ascoli – non può invocare la stessa funzione normatrice propria di Parigi: «La Francia attinge da Parigi la unità della sua favella, perché Parigi è il gran crogiuolo in cui si è fusa e si fonde l’intelligenza della Francia intiera» (ivi, p. 11). Il confronto va fatto, semmai, con la Germania, anch’essa come l’Italia, policentrica e politicamente divisa, ma mirabilmente compatta nella lingua, in quanto vi si respira una larga circolazione della cultura («energia della progredita cultura» è l’espressione di Ascoli, ivi, p. 16). Ascoli aveva in mente la capillare diffusione del tedesco letterario indotta dalla Riforma, ma in lui agiva anche l’ammirazione per il grande progresso scientifico, a partire proprio dalla glottologia, conseguito dal mondo austro-tedesco nel XIX secolo.

L’insofferenza di Ascoli si indirizzava, in particolare, verso due assunti dei manzoniani. Il primo era costituito dal valore del monolinguismo («non bisogna già magnificar soverchiamente le fermissime rotaje dell’unico uso», ivi, p.12; il dominare più lingue o dialetti è un valore che si esprime anche nell’attrito, nella difficoltà dell’apprendere e di raggiungere certi risultati). Il secondo era il livellamento tra scritto e parlato: è in errore chi pensa «che l’incremento della cultura stia in ragion diretta della prossimità o della maggior vicinanza fra parola parlata e parola scritta, laddove il vero è precisamente l’opposto» (ivi, p. 31) e per uno scienziato è naturale esprimersi in modo più controllato e preciso di chi affronti argomenti quotidiani e pedestri: «determinarsi un piccolo vano» non è la stessa cosa che «venircisi a formare un bucolino» (ivi, p. 23).

Gli studiosi moderni hanno in genere preso le parti di Ascoli (Dionisotti arrivò al punto di ritenere il Proemio «uno dei capolavori in senso assoluto della letteratura italiana»), ma non è mancato chi lo ha sottoposto a una serrata critica, appuntandosi su quelle che lo stesso linguista goriziano riconosceva come proprie «intemperanze» (Castellani 2009, pp. 139-162). Come spesso càpita nelle polemiche intellettuali, sono in gioco prospettive difficilmente componibili: Manzoni guardava all’insieme della società e propugnava un dirigismo linguistico necessario per incidere sulla massa dei dialettofoni, partendo proprio dalle parole più usuali del discorso quotidiano, quelle che costituiscono il cosiddetto «vocabolario fondamentale»; Ascoli guardava alla parte evoluta della società, trovando intollerabile la riduzione del ventaglio di registri e, in particolare, l’appiattimento dello scritto e della sua prestigiosa tradizione sul parlato municipale. Schizzando un consuntivo, va riconosciuto che le forze in gioco nell’evoluzione linguistica postunitaria non sono di matrice fiorentina, e seguono altre e più complesse dinamiche (in particolare ha avuto scarsa fortuna il lessico specificamente toscano rispetto all’uso prevalente in altre regioni: si vedano coppie come balocco/giocattolo, popone/melone, dianzi/poco fa ecc.). Ma è anche vero che non sono pochi i tratti grammaticali squisitamente fiorentini affermatisi, anche sulla scorta del modello manzoniano e dei suoi sostenitori, nell’italiano postunitario: si pensi alla definitiva opzione per il primo membro di coppie come avevo/aveva, lui e lei (soggetti) / egli ed ella, spagnolo, fumaiolo ecc. / spagnuolo, fumaiuolo ecc. e anche, nella fraseologia, al successo di modi idiomatici toscani come rimanere (restare) senza fiato ‘allibito’, metter le mani avanti, tornare a mani vuote, essere leggero come una foglia, legato come un salame, chi s’è visto s’è visto.

Dizionari e grammatiche

Immediatamente prima dell’unità l’intraprendente editore torinese Giovanni Pomba individuò in Niccolò Tommaseo l’autore ideale per un progetto a lungo accarezzato: un grande dizionario che fosse insieme storico e sincronico. I primi fogli del Dizionario della lingua italiana – di quello che sarebbe divenuto «il più importante vocabolario italiano del secolo, destinato a restare insuperato praticamente fino ai nostri giorni» (Marazzini 2009, p. 285) – erano già pronti nel 1858, ma la stampa fu interrotta per la guerra d’indipendenza, che aveva impegnato alcuni redattori, e l’opera apparve regolarmente dal 1861 al 1879. Il Tommaseo si giovò di molti collaboratori, in primo luogo di Bernardo Bellini (il dizionario è noto appunto come Tommaseo-Bellini), ma senza rinunciare a imprimere alla sua opera, a cui lavorò fino agli ultimi giorni di vita ormai quasi cieco, l’impronta di una spiccata personalità, culturalmente vivissima e aperta anche ai tempi nuovi, ma esposta a passioni e ad antipatie. Caratteristico il contemperarsi del patrimonio letterario tradizionale e dell’uso toscano vivo, del quale Tommaseo era fervido ammiratore; ma è significativa anche l’apertura alla scienza, almeno all’astronomia contemporanea.

Il Tommaseo-Bellini mise presto in ombra la quinta edizione del glorioso Vocabolario della Crusca, che cominciò a uscire nel 1863, ma procedette con estrema lentezza, fino al punto che sessant’anni dopo l’opera, arrivata soltanto al lemma ozono, fu sospesa.

Il secondo Ottocento vede anche la pubblicazione di dizionari orientati solo o soprattutto sull’uso vivo, che non si propongono di illustrare il patrimonio tradizionale, riducono o eliminano gli esempi d’autore, insistono sulla fraseologia, in modo da fornire ogni parola del contesto d’uso più plausibile, documentando le solidarietà lessicali – o «collocazioni» – vale a dire le combinazioni più ricorrenti con altre parole (sostantivi retti tipicamente da un verbo, aggettivi che si accompagnano tipicamente a un aggettivo ecc.). Il più fortunato campione di questa serie, il Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana di Policarpo Petrocchi (apparso in dispense tra 1884 e 1890 e ripubblicato fino al 1931, con grande successo di pubblico), in realtà non rinunciava ad accogliere, nella balza inferiore della pagina, anche la lingua antica e diversi lemmi della toscanità non fiorentina. Perfettamente coerente con un orientamento rigorosamente sincronico era stato invece il Nòvo vocabolario di Giorgini e Broglio che, a dispetto di una sfortunata vicenda editoriale (lentezza della stampa, che si trascinò per quasi trent’anni; scarsissima distribuzione commerciale), introduce un modello di dizionario del tutto nuovo in Italia e che sarebbe stato messo ampiamente a frutto dal Petrocchi e da altri lessicografi successivi. Conviene leggere senz’altro un lemma:

Dondolare, v. intr. Di cosa ritta o appesa, un capo della quale si move in qua e in là, mentre l’altro sta fermo, Bisogna fermarlo lo specchio, se no dondola.

Far dondolare. Si diverte a far dondolare il canapo. Fa dondolare la seggiola.

§ 1. Rifl. Dondolarsi, Consumare il tempo senza far nulla. Invece di lavorare sta lì a dondolarsi. Non ti dondolar tanto; non ti dondolar più; mettiti a far qualche cosa. Guarda come si dondolano!

§ 2. Fig. In forza di trans. Dondolare uno, Rimettere da un giorno all’altro l’adempimento d’un obbligo. È più di un anno che ci dondola e non paga mai. Non voglio esser più dondolato colle sue promesse.

§ 3. P. pass. Dondolato.

A parte il toscanismo move (ma altre forme, come suocera o suono, presentano il dittongo letterario e per altri fiorentinismi marcati si dà il rinvio alla forma più comune: doventare → diventare ecc.), quel che spicca è la grande attenzione agli esempi, tutti tratti dall’uso quotidiano. Si riproducono inoltre movenze sintattiche del parlato, come nel primo esempio (bisogna fermarlo lo specchio, e non semplicemente fermare; e si noti anche se no ‘altrimenti’); e al parlato rimandano i vari esempi incentrati su un io e un tu (Non voglio esser più dondolato, Non ti dondolar tanto), con frequente ricorso all’imperativo (non ti dondolar, mettiti, guarda): tutti spezzoni di un dialogo fittizio, ma ben verosimile.

Quanto all’altro tradizionale strumento per l’insegnamento della lingua, la grammatica, va detto che nel primo ventennio postunitario il panorama editoriale è ancora dominato da testi stampati molti decenni prima, a cominciare da quelli di Salvatore Corticelli (1745) e di Basilio Puoti (1833) che, nel 1875 risultavano adottati rispettivamente in 13 e 16 ginnasi (Catricalà 1991, p. 46). Testi improntati al modello manzoniano compariranno solo alla fine degli anni Ottanta (le più rappresentative sono le grammatiche compilate da Petrocchi, 1887, e da Morandi e Cappuccini, 1894). Il penultimo decennio del secolo vede la pubblicazione di due famosi libri per l’infanzia che si riveleranno i più efficaci vettori di un modello linguistico antiletterario (oltre che le opere italiane ottocentesche di maggiore fortuna internazionale): Pinocchio di Carlo Collodi (1883) e Cuore di Edmondo De Amicis (1886).

Già in anni precedenti si erano diffusi nella scuola altri testi di divulgazione linguistica, ispirati alle idee manzoniane. È il caso dei repertori di nomenclatura, come Una casa fiorentina da vendere di Pietro Fanfani (1868), in cui l’esile spunto della visita di una casa in vendita offre l’occasione, come si legge nell’Avvertimento, di «nominare gli oggetti più usuali di tutte le case, mettendo in carattere corsivo le voci significative di essi oggetti»; quindi, per esempio: «Questo Mezzanino è composto di piccole stanzette di palco basso, ammobiliate alla meglio per la servitù, e parte senza mobilia per mettervi ciarpe e attrezzi di vario genere, mazzi di fiaschi vuoti, e da rivestire, scaldini, cecie, arcucci da bambini, scaldaletti, come padella, trabiccoli e preti» (Fanfani 1868, p. 3).

Un’opera che era stata concepita in primo luogo come un contributo scientifico, il saggio sulle correzioni tra prima e seconda edizione dei Promessi Sposi di D’Ovidio (1880), ebbe inaspettato successo come testo scolastico, a mo’ di commento linguistico del romanzo, orientato alla celebrazione dell’assetto definitivo; con qualche meraviglia dello stesso autore il quale, in un’edizione successiva (1892), avrebbe giudicato il proprio lavoro «per verità non interamente appropriato all’uso didattico».

La prosa narrativa

Se l’influsso del Manzoni appare indubbio nella scuola – ed è quasi senza resistenze in quella primaria e in quella tecnica –, il quadro offerto dalla prosa letteraria è molto diverso. Intanto, colpisce il fatto che anche gli epigoni del lombardo, i quali riprendono pedissequamente situazioni e modi del romanzo fino all’involontaria caricatura, siano refrattari alle sue innovazioni linguistiche. Antonio Balbiani, autore di quello che in epoca televisiva si chiamerebbe un sequel (I figli di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, 1872), usa forme che Manzoni aveva espunto o emarginato nell’edizione definitiva dei Promessi Sposi: forme dittongate dopo palatale (nocciuole, ppaiuoli), prima persona dell’imperfetto con desinenza etimologica (io aveva, non avevo), pronomi personali come ella, egli, ei (eliminati drasticamente dal Manzoni o sostituiti da lei, lui). Lo stesso avviene con Luigi Gualtieri (L’Innominato, 1870) che, di suo, aggiunge una patinatura aulicizzante, del tutto aliena dalla netta opzione antiletteraria del maestro: Che parli? (con parlare transitivo per ‘dire’, come nel linguaggio poetico e melodrammatico), Che diceste, signora? (passato remoto anche per eventi appena compiuti) ecc.

Anche i piani alti della letteratura appaiono refrattari al monolinguismo manzoniano. Fissando l’obiettivo sul decennio postunitario, si deve menzionare per primo lo scrittore più rappresentativo, Ippolito Nievo. Le sue Confessioni d’un italiano, composte con grande rapidità in pochi mesi tra 1857 e 1858, furono pubblicate postume nel 1867, sei anni dopo la morte dell’autore, che perì in un naufragio, di ritorno dall’impresa dei Mille. Nievo si muove secondo una libertà linguistica che è, come è stato osservato, «il suo liquido amniotico» (Mengaldo 1999, p. 12). Non si evitano dialettismi, attinti in parte alle sue vicende biografiche e alla confidenza maturata con veneto, lombardo e friulano; né aulicismi e forme letterarie; e non c’è nessuna ricerca di omogeneità e di sistematicità. È significativo il fatto che, in occasione delle due edizioni ottocentesche, i due curatori (Erminia Fuà Fusinato, 1869, e Dino Mantovani, 1899) siano intervenuti pesantemente sull’autografo nella convinzione che lo scrittore non avesse potuto dare l’ultima mano al romanzo e che quelle che ci appaiono oggi sue libere scelte stilistiche fossero invece dissonanze da eliminare; notevole, in particolare, la quantità di aulicismi depennati; segno degli spazi che il gusto manzoniano si era conquistato nella corrente prassi di scrittura invalsa negli ultimi decenni del secolo: era desso > era esso (Fuà Fusinato), non avea d’uopo > non avea bisogno, poscia > dopo (Mantovani) e così via (cfr. Serianni 1993, p. 550).

Gli Scapigliati innovano nei temi letterari e soprattutto nell’immagine che intendono dare di sé ma, almeno nella prosa, non si discostano da una certa medietà linguistica. Così Fosca (1869), il capolavoro di Iginio Ugo Tarchetti, si attesta a un livello di tradizionale letterarietà, senza interesse per la varietà di registri. Si accolgono largamente modi libreschi («All’albergo! E come vi avete mangiato? – Non so... parmi pessimamente», «Conveniva separarsi» ‘era giocoforza’, «Perché un tale avvenimento, e perché offerto in tal guisa?») e comunque lontani dalla colloquialità: si pensi alla predilezione per congiunzioni come dacché («Dacché ho lasciato Milano»), giacché («giacché avevo ricevuto in quel giorno una lettera di Clara»), ancorché («mi sarà facile aprire, ancorché non ne abbia la chiave») o alla sovrabbondanza di pronomi personali («è mia cugina, essa patisce di convulsioni nervose», «Aveva ella indovinato le mie intenzioni?»). Sul fronte opposto, spicca l’assenza di regionalismi riflessi, cioè consapevolmente perseguiti; spontanea e irriflessa è invece l’assenza dell’avverbio non nelle frasi negative, tipica dell’italiano regionale settentrionale: «il paese offriva realmente nulla», «Vi è nulla di più ridicolo di una emozione non divisa» (Tarchetti 1971; tutti gli esempi dalle pp. 34-75).

Negli anni Sessanta si affaccia sulla scena uno degli esponenti più caratteristici dell’espressionismo, il lombardo Carlo Dossi, con L’altrieri (1ª ed. 1868, 2ª ed. 1881) e Vita di Alberto Pisani (1870). Siamo agli antipodi sia della tradizione letteraria e della conseguente prevedibilità delle scelte linguistiche, sia della mimesi di un modello contemporaneo; il vocabolario diventa ora un punto di partenza per trarne materiale raro, da rielaborare con inventiva, secondo una linea che troverà il suo più celebre interprete in Gabriele D’Annunzio: «per me in generale – scrisse una volta Dossi – preferisco la lettura di un vocabolario a quella di un romanzo». Accanto alla lingua ricavata da fonti scritte acquista notevole spazio anche quella dei dialetti circostanti (lombardi, in questo caso) e quella coniata dall’autore, sfruttando il meccanismo di formazione delle parole. Così, nella prima edizione dell’Altrieri figurano lombardismi come menarrosto ‘girarrosto’, muscino ‘gatto’, neoformazioni d’autore come bambinajo ‘asilo infantile’, lucchettare (le labbra) ‘serrare’ e nella Vita di Alberto Pisani calchi dialettali come andare co’ suoi piedi ‘essere ovvio’ (lomb. andà cont i soeu pee) o a notte chiusa ‘fonda’ (lomb. nocc serrada) e altre coniazioni originali come arrossevoli, detto di debiti ‘da arrossirne’ o eunucomachia, tratto giocosamente da titanomachia (Isella 1958, pp. 25-41). La seconda edizione dell’Altrieri segue invece «una direttiva pressoché inversa: lombardismi tradotti, forme rare volgarizzate, vocaboli o interi passi espunti» (ivi, pp. 81).

Prosa saggistica, divulgativa e giornalistica

Il più coerente e tipico contraltare al progetto linguistico manzoniano è offerto non da un prosatore creativo, ma da un saggista, Giosue Carducci. Sono in gioco non solo due diversi gusti stilistici, bensì una diversa individuazione dei destinatari della cultura e una differente percezione della società; e sono due modelli che faranno largamente scuola negli anni a venire, specie nella prosa accademica, nella quale si distingueranno uno stile «carducciano», sensibile alla tradizione e al prestigio del passato, e uno stile «manzoniano», gravitante sul presente e tarpato di ogni compiacimento retorico («l’ideale letterario dell’instituto tecnico», come Carducci scrive sprezzantemente in Mosche cocchiere a proposito del «professor Luigi Morandi»: cfr. Carducci 1957, p. 1365). Una contrapposizione parallela a quella che si registra, nel dibattito teorico, tra la linea di Ascoli, liberista e classicista nella sua personale prassi di scrittura, e quella di Manzoni, interventista e modernista.

Non a caso un esponente di spicco dei manzoniani, Ruggiero Bonghi, aveva sostenuto in un suo fortunato saggio del 1855 dal titolo emblematico (Perché la letteratura italiana non sia popolare in Italia) l’importanza della prosa come veicolo d’istruzione («È la prosa quella che colla sua perfezione attesta e colla sua diffusione aumenta la coltura d’un popolo»: Bonghi 1971, p. 72) e, in quest’àmbito, aveva sottolineato la funzione delle opere più corrive, proprio quelle che tanto avrebbero infastidito Carducci: «nel buon indirizzo de’ mediocri consiste la salvezza e la ricchezza d’una letteratura» (ivi, p. 133).

La contrapposizione ideologica trova piena espressione nelle diverse scelte stilistiche. Si veda un esempio attinto dalla raccolta di Prose messa insieme dallo stesso Carducci nel 1904, e precisamente dal saggio più antico (1862), Di alcune condizioni della presente letteratura. Carducci svolge una severa critica della cultura coeva e denuncia il disagio dei letterati, privi di sicuri riferimenti ideali: «La nuova generazione corre con vana ricerca dall’uno all’altro; e il tempo e le forze disperdonsi, i passi sono incerti e sempre più stanchi, e discordanti e disanimate le voci» (Carducci 1957, p. 2).

Nel brano compaiono tutte le caratteristiche della grande tradizione classica: dallo studiato ordine delle parole all’attenzione per il significante al controllo della tenuta metaforica complessiva. Oltre ai mezzi retoricamente più usuali – l’allitterazione di di- (disperdonsi, discordanti, disanimate), il chiasmo i passi/le voci, la variatio nella stessa sequenza tra frase verbale (sono incerti) e frase nominale – si noti come gli attributi dei due sostantivi che metaforicamente rappresentano l’agire letterario, passi e voci, presentino prima il riferimento a un tratto fisico, obiettivo (incerti e discordanti), poi quello a un tratto psicologico, frutto della valutazione critica di chi osserva (stanchi, disanimate).

Ma classicismo non significa pedanteria. In Carducci e nei carducciani è connaturata al prosatore la dimensione colloquiale, almeno in quanto tendenza a «presupporre in ogni momento un interlocutore la cui chiamata in causa interrompe di continuo l’andamento – sia esso narrativo o argomentativo – del testo» (Tomasin 2007, p. 129). Varia è la traduzione di questo atteggiamento nella prassi scrittoria. A livello lessicale si segnala l’uso di termini domestici, per non dire casalinghi (tutti gli esempi da Carducci 1957; «con un zinzino anche di economia politica», la scuola toscana con i «suoi gusti, educati alla pappa co ’l pomidoro, o con l’aglio vermifugo del regime mediceo lorenese!»: pp. 23, 995), o scherzosi (a un critico certe immagini adoperate da Carducci «paiono polvere di pimpirimpì»: p. 991), di frasi idiomatiche («il Regaldi ha preso due piccioni a una fava, ha parlato cioè dell’Egitto, e fatto una carezza a quel chiericato mezzo e mezzo, né carne né pesce»: p. 517), o di coniazioni estemporanee (trapezitarchia ‘strapotere dei banchieri’: la situazione politica della Francia contemporanea «è anche da meno del governo parlamentare nostro, è un che fra la trapezitarchia e la pornocrazia»: p. 1031). Sono tutte procedure adibite con effetto di sottolineatura ironica che ricorrono in contesti diversi, ma più spesso in quelle polemiche e schermaglie alle quali è affidata tanta parte del Carducci nell’immaginario dei lettori. In altri casi tornano utili modi che arieggiano l’oralità, anche toscanamente becera («Nòe, nòe, caro Regaldi!», «E guà!»: pp. 518, 1013), ricorrendo a fonosimboli vari («Zi! zi! Ahi che voglia di starnutire! Molto meglio le colombelle della seconda strofe, o Regaldi»: p. 519; «Hop là, popoli civili»: p. 976; «To’, to’, to’! o quella dell’Ariosto e del Bartoli ferraresi [...] che lingua è?»: p. 1362).

Gli anni intorno all’Unità vedono un forte incremento dell’attività editoriale, ben oltre i confini del pubblico colto ai quali si rivolgeva il Carducci saggista: tra 1859 e 1873 nascono case editrici che segneranno profondamente la storia culturale italiana ottocentesca, e in taluni casi anche novecentesca, come Treves, Bietti, Hoepli, Baldini e Castoldi a Milano; Loescher a Torino; Zanichelli a Bologna; Barbera, Bemporad, Salani, Sansoni a Firenze. In un panorama siffatto assume per la prima volta un largo spazio il libro divulgativo rivolto al grande pubblico, spesso ispirato da modelli stranieri, e stampato in migliaia di copie. Il campione più rappresentativo del genere è certo Volere è potere del naturalista piemontese Michele Lessona (1869): si tratta del rifacimento italiano di un fortunato libro inglese, Self-help di Samuel Smiles (1859), celebrazione di chi, attraverso l’impegno e l’onestà personale, ha fatto fortuna. Già la traduzione dell’originale inglese (1865), col titolo Chi s’aiuta il ciel l’aiuta, aveva raggiunto le 150.000 copie; tanto più largo fu il successo di Volere è potere che applicava il modulo di Smiles all’Italia, percorsa in un ideale viaggio da Palermo a Torino, per sottolineare il contributo delle varie città, da ciascuna delle quali emergono «uomini egregi, talora oscuri, ma degni d’ammirazione» (Lessona 1869, p. 39). Con lo stesso spirito, De Amicis avrebbe reso protagonisti dei Racconti mensili di Cuore giovinetti provenienti da diverse regioni.

L’elevata leggibilità del testo è assicurata in primo luogo dalla sintassi del periodo, generalmente elementare, sgranata in periodi di una sola proposizione o con basso indice di subordinazione e con frequenti accapo. Un esempio (la doppia barra // segna il capoverso):

Genova pei suoi edifizi è la città più leggiadramente costrutta d’Italia, e una ventina di quei suoi grandi palazzi contengono tante ricchezze artistiche quali non si trovano altrove. // Nissuna città italiana più di Genova ha dato sviluppo alle scuole pel popolo, elementari, serali, domenicali. // Genova, coi soli mezzi forniti da privati cittadini, mantiene una scuola di musica, una scuola di disegno, una scuola di scultura, tutte frequentatissime (Lessona 1869, p. 382).

Le occasioni di lettura si moltiplicano attraverso l’espansione dei giornali, un fenomeno di grande portata, legato a vari fattori, interni ed esterni. Tra i primi, la distribuzione via via più capillare (verso il 1880 si diffonde la vendita attraverso le edicole); la capacità di alcune testate di superare i ristretti confini municipali e di affermarsi stabilmente, in qualche caso riuscendo a sopravvivere fino ad oggi («La Stampa» nasce nel 1867, il «Corriere della Sera» nel 1876, «Il Messaggero» nel 1878); la crescente importanza della pubblicità e il conseguente profitto imprenditoriale; il diffondersi, negli ultimi due decenni del secolo, di nuove tecniche di trasmissione, telegrafo e telefono, che permettono la rapida diffusione delle notizie, favorendone la straordinaria risonanza nella società del tempo. Tra i fattori esterni il più importante è la progressiva estensione del diritto di voto, riconosciuto nel 1882 ai cittadini maschi alfabeti (il secondo requisito non era richiesto a chi, titolare di un reddito, pagasse una determinata imposta).

La lingua del giornale tardo-ottocentesco è fortemente composita e riflette la varietà tipologica dei testi ospitati: resoconti di processi, fonte di tecnicismi giuridici e burocratici; cronaca nera e necrologie, fonte di tecnicismi medici; articolo di fondo, spesso esposto alla più tradizionale retorica; cronaca brillante, in cui il cronista mette in mostra la propria verve, con battute di spirito e giochi di parole. In un numero della «Plebe» (1870) – il primo giornale del movimento socialista –, per esempio, la cronaca negativa di una recita teatrale dà vita a due neologismi scherzosi: «Un amico guarirebbe dalla ridite per ammalarsi di musonite». Se è continuo l’alternarsi tra forme libresche e forme colloquiali, è relativamente scarsa la quota di dialettismi, in particolare di quelli spontanei, come brentore ‘addetto al trasporto di vino’ (Lombardia), calia ‘alimento tipico’ (Sicilia), topacchiolo ‘basso e tarchiato’ (Roma) ecc.