La lotta alle mafie tra movimenti e istituzioni

La lotta alle mafie tra movimenti e istituzioni

Mafia e antimafia

Gli incerti contorni storici e definitori che caratterizzano i fenomeni mafiosi e protomafiosi rendono difficile l’individuazione delle attività che, fin dalle origini, possono essere ricomprese sotto l’etichetta ‘antimafia’. In effetti, come nota Salvatore Lupo,

La mafia è un concetto, non è un oggetto. Non è come un tavolo o una pietra. Non è neanche semplicemente un crimine: per proibire la mafia per legge ci sono voluti centoventi anni (Lupo 2010, p. 46)

Se si lasciano da parte le questioni terminologiche, che pure hanno la loro importanza nel plasmare la realtà, è allora possibile affermare che «l’antimafia è nata nel momento stesso in cui è nata la mafia» (Renda 1994, p. 68), non fosse altro perché i delitti di cui i mafiosi si macchiavano erano comunque perseguiti dalle autorità e perché il reato di associazione per delinquere non è certo un’invenzione recente. Al pari della mafia, anche le modalità del suo contrasto hanno assunto forme molto diverse nel tempo e nello spazio. Esse dipendono sia dalle mutevoli caratteristiche organizzative, culturali ed economiche delle mafie sia dalle più ampie trasformazioni sociali e istituzionali che definiscono il contesto in cui l’azione antimafia è storicamente situata. Mafia e antimafia sono euristicamente così connesse che è arduo comprendere cosa sia l’una senza prendere in considerazione l’altra: come ha opportunamente notato Rocco Sciarrone, «Mafia e antimafia prendono forma e si modellano a vicenda, sono due facce dello stesso oggetto di studio» (R. Sciarrone, Campo teorico e generi sociologici del fenomeno mafioso, «Rassegna italiana di sociologia», 2009, 2, p. 324). Del resto, è la stessa antimafia che, nelle sue diverse articolazioni e in modi assai diversi, detiene il potere di definire cosa la mafia sia:

la mafia – scrive ancora Lupo – è una costruzione intellettuale di quella che in senso lato possiamo chiamare l’antimafia. L’antimafia concepisce che una serie di fenomeni deteriori debbano essere riassunti con una singola parola, con un singolo concetto e ‘inventa’ la mafia. Non è che prima dell’Unità d’Italia non esistessero fenomeni deteriori definibili come mafia. Ma nessuno li definiva (2010, pp. 46-47)

Sul piano territoriale, quella delle mafie e del loro contrasto è una storia (e una storiografia) principalmente siciliana; è qui che il termine nasce ed è qui che il fenomeno è originariamente studiato e dibattuto. La Calabria e la Campania sono le altre due regioni a tradizionale radicamento mafioso, nelle quali, però, l’azione antimafia è stata più debole o comunque meno presente nell’agenda delle agenzie di contrasto, nel discorso pubblico e in quello degli specialisti. In queste due regioni operano due costellazioni criminali, rispettivamente la ’ndrangheta e la camorra, alle quali è riconosciuto il carattere di mafiosità; pertanto, le azioni volte a contrastarle sono, per analogia, genericamente definite anch’esse ‘antimafia’; solo più raramente ‘anti’ndrangheta’ o ‘anticamorra’. Tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, si è poi strutturata una mafia pugliese, da molti ormai acriticamente considerata ‘tradizionale’, contro la quale si è ugualmente dispiegata un’azione ‘antimafia’. A dispetto della sua sostanziale continuità temporale, la presenza mafiosa nelle regioni del Centro e del Nord del Paese è stata invece tematizzata in maniera carsica, con periodi di elevata visibilità pubblica – basti pensare alla triste stagione dei sequestri di persona (E. Ciconte, Un delitto italiano: il sequestro di persona, in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, a cura di L. Violante, 1997, pp. 188-215) – e fasi di relativa calma. Di conseguenza, anche per la diversità di manifestazione del fenomeno mafioso nelle aree tradizionali e in quelle di nuovo insediamento, le azioni di contrasto hanno assunto modalità territorialmente differenti.

Per tentare di fare ordine nella galassia antimafia che si espande e si trasforma da oltre un secolo, manifestandosi in forme non sempre immediatamente e consensualmente riconoscibili, appare opportuno classificare le azioni di contrasto in due grandi categorie, ciascuna delle quali ulteriormente articolata al proprio interno. Le due ‘gambe’ sulle quali si regge la lotta alle mafie sono la istituzionale e la movimentista. La prima è formata dalle attività condotte in applicazione di specifiche disposizioni di legge e materialmente poste in essere dagli apparati giudiziario e di polizia o da altre articolazioni dello Stato. La gamba movimentista è invece espressione dei singoli e dei gruppi organizzati della società che si propongono di dispiegare, in forme differenti e mutevoli, azioni alle quali si attribuisce una valenza antimafia. Va da sé che le connessioni e le retroazioni tra i due fronti della lotta alle mafie esistono da sempre e che, in qualche caso, alcune azioni siano condotte grazie alla sinergia che tra essi si crea. Ciò non significa che le due gambe si siano in ogni occasione mosse in maniera coordinata tra loro o che entrambe volessero (o vogliano) dirigere i passi nella stessa direzione. Il caso contemporaneamente più evidente e tragico di questa dualità è da rinvenire, sul finire dell’Ottocento, nella vicenda dei Fasci siciliani, che può considerarsi la prima forma socialmente organizzata di contrasto alle mafie (Santino 2000, 2009, p. 29). Come testimoniano i diversi eccidi di cui è lastricata la storia della Sicilia di quel periodo, l’esperienza dei Fasci fu traumaticamente interrotta dall’azione congiunta e violenta dei mafiosi e delle istituzioni statali, volta alla tutela degli interessi degli agrari. La dura e convergente repressione condusse all’esaurimento della spinta riformatrice dei Fasci e sfociò quindi nell’emigrazione di massa.

Durante il Ventennio fascista, l’azione di contrasto alle mafie si concentrò essenzialmente nelle operazioni in grande stile condotte dal Regime (C. Duggan, La mafia durante il fascismo, 1986, 19922), mentre meno spazio ed efficacia ebbero le mobilitazioni contadine che, come in passato, erano anche lotte antimafia. La più nota di queste campagne fu quella affidata al ‘prefetto di ferro’ Cesare Mori, inviato in Sicilia tra il 1925 e il 1929 con l’incarico di estirpare in maniera definitiva la criminalità mafiosa. Conclusasi la parentesi fascista, la lotta alla mafia, nelle istituzioni come nella società civile, fu principalmente condotta dai partiti di opposizione, in primo luogo il Partito comunista italiano (PCI), e dai gruppi della Nuova sinistra che emersero intorno al Sessantotto. Malgrado nel secondo dopoguerra vi fossero già le prime avvisaglie di un interesse e di una presenza di mafiosi siciliani, calabresi e campani nelle regioni del Centro-Nord, l’azione antimafia rimase confinata nelle tre regioni di radicamento originario, risultando del tutto assente – o comunque poco efficace e ancor meno discussa pubblicamente – nel resto del Paese. In questa fase, la fisionomia del fronte antimafia risente delle grandi trasformazioni che investono la mafia stessa. Pertanto, con una mafia che da agraria diventa sempre più urbana e interessata a intercettare le risorse pubbliche che dal centro affluiscono alla periferia, svanisce di pari passo la connotazione di classe della contrapposizione sociale alle mafie. Con l’esaurirsi delle lotte contadine, la lotta alle mafie fu primariamente appannaggio delle istituzioni, divenendo, in più di un caso, oggetto di contrapposizione politica. In Sicilia, l’esperienza più incisiva sul piano sociale e culturale, che ebbe una grande eco nazionale e internazionale, fu quella animata da Danilo Dolci (1924-1997), fondata su pratiche aggregative e di mobilitazione (per quel contesto) innovative, quali il digiuno, lo sciopero alla rovescia, la non-violenza. Come per le mobilitazioni contadine, la lotta alla mafia era considerata da Dolci parte di un conflitto più vasto, che aveva come posta in gioco l’equità, la giustizia, la dignità del lavoro e delle persone.

Dai primi anni Settanta, e ancora per un ventennio, sarà sempre la Sicilia al centro della scena, tanto della mafia quanto dell’antimafia. La principale novità di questo periodo è costituita dalle modalità di espressione della violenza che è esercitata ricorrendo agli strumenti tipici del terrorismo (le autobombe) ed è ora indirizzata anche contro i rappresentanti (spesso di rilievo) delle istituzioni (politici, magistrati, esponenti delle Forze dell’ordine). L’attacco diretto allo Stato, insieme alle guerre di mafia che a partire dai primi anni Sessanta e a ondate successive insanguinarono la Sicilia, è alla base dell’azione antimafia generata, tra alti e bassi, da istituzioni e movimenti negli ultimi quarant’anni. Sul fronte istituzionale, ciò si traduce in una legislazione emergenziale che è la risposta politica che i partiti e le istituzioni mettono in campo per affrontare quella che all’indomani di qualche grave fatto di sangue viene definita, appunto, ‘emergenza mafiosa’. Sul versante sociale o movimentista, gli omicidi di alti rappresentanti dello Stato provocano la reazione di associazioni e cittadini che assumono iniziative autonome e non di rado in contrasto con quelle animate dai partiti. Le stragi palermitane del 1982, nelle quali perirono Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa con sua moglie e i loro agenti di scorta, segnano forse più di ogni altro evento la nascita dell’attuale fase della lotta alle mafie, sia sul versante istituzionale e legislativo sia su quello movimentista (Dalla Chiesa 1983). Un linea di frattura col passato che si consoliderà qualche anno più tardi con la celebrazione del primo maxi-processo a ‘cosa nostra’.

In tema di mafie, da oltre un trentennio, il frame dell’emergenza domina incontrastato la scena pubblica. A ben vedere, però, «si tratta di un errore prospettico. Viste tutte assieme, le presunte eccezioni si collocano in uno schema ciclico, fatto di emergenze politico-criminali nel corso delle quali il fenomeno mafioso esce dalla sua dimensione sotterranea e si presenta agli occhi di tutti» (Lupo 1993, ed. aggiornata 1996, p. 63). Lasciando dunque il frame dell’emergenza sullo sfondo, possono individuarsi alcuni altri tratti caratteristici e di tendenza dell’attuale fase del contrasto alle mafie. In primo luogo, già dal 1982, la criminalità mafiosa smette di essere un problema che riguarda solo Sicilia, Calabria e Campania per diventare, progressivamente, una questione nazionale. Da allora, anche grazie alla graduale strutturazione del mondo associativo, il contrasto alle mafie diventa un argomento intorno al quale nelle regioni del Centro-Nord del Paese si catalizzano in maniera crescente energie e attività.

A questo riguardo, un passaggio cruciale che dà forma alle politiche di contrasto e all’attuale azione collettiva antimafia è la strategia della tensione stragista che ‘cosa nostra’ realizza tra il 1992 e il 1993, con le bombe di Capaci, via D’Amelio a Palermo, e poi di Roma, Firenze e Milano. Gli attentati che costano la vita ai magistrati in prima linea nella lotta alle mafie e causano numerose altre vittime innocenti portano, per la prima volta in maniera così eclatante, l’aggressione fuori dalla Sicilia. Le reazioni istituzionali e movimentiste al nuovo corso di ‘cosa nostra’ sono immediate e di un certo calibro. In primo luogo, la legislazione antimafia diventa più stringente e la sua applicazione genera effetti concreti e rilevanti nel contrasto ai gruppi di ‘cosa nostra’ responsabili delle stragi. È qui che, a parere di molti, origina il declino della mafia siciliana, che perderà progressivamente centralità nel panorama criminale italiano e internazionale a favore della camorra e, soprattutto, della ’ndrangheta. Le bombe deflagrate in tre importanti città del Centro e del Nord Italia, insieme alla crescente tematizzazione della presenza delle mafie in queste stesse regioni, preludono, inoltre, a significative trasformazioni della fisionomia dell’antimafia istituzionale e movimentista: gli apparati di contrasto istituiscono o rafforzano i loro presidi; l’atteggiamento dei cittadini del Centro e del Nord passa da un generico sentimento di solidarietà verso i connazionali delle regioni meridionali a una seria preoccupazione per quella che viene interpretata come l’avanzata delle mafie al di fuori dei loro confini tradizionali. Le connessioni tra attivisti e gruppi antimafia di differente provenienza regionale diventano più fitte e solide, con reciproche contaminazioni, spesso grazie al sostegno che gli enti locali, al Sud come al Nord, offrono al movimento antimafia.

La collaborazione tra movimenti e istituzioni è un ulteriore elemento che caratterizza l’attuale fase del contrasto alle mafie. Si tratta, a ben vedere, di una sinergia atipica, posto che, di norma, le azioni dei movimenti sociali si contrappongono alle autorità. Nel caso del movimento antimafia, invece, capita che gli attivisti si mobilitino a sostegno di alcune istituzioni o di suoi rappresentanti (si pensi ai magistrati), pur non risparmiando critiche e avversione ad altri elementi delle istituzioni (alcuni partiti o esponenti politici). Il singolare connubio tra movimenti e istituzioni coinvolge attivamente anche altri corpi intermedi della società e del mondo economico, quali le associazioni di categoria, i gruppi professionali, le agenzie formative ed educative come la scuola e le università, le Chiese e l’associazionismo a esse legato. La sostanziale unità del fronte antimafia non significa, tuttavia, che coloro che lo compongono concordino sulle modalità e le priorità d’azione; men che meno che il campo dell’antimafia sia scevro di conflitti, più o meno innocui o superficiali.

Per mettere meglio a fuoco la recente fase della lotta alle mafie, appare allora opportuno passare in rassegna sia i più importanti strumenti di policy introdotti (o rinnovati) a partire dai primi anni Ottanta sia le principali dinamiche che hanno contraddistinto l’azione collettiva antimafia nello stesso arco temporale. Laddove possibile e pertinente, l’analisi terrà conto delle differenze e delle specificità regionali che in tema di mafia e di antimafia danno forma alle politiche pubbliche di contrasto e modellano l’azione collettiva antimafia. Sulla scorta di questa duplice e parallela analisi, nel paragrafo conclusivo si tenterà di tracciare un sintetico bilancio della lotta alle mafie nell’ultimo trentennio, delineando le principali tendenze in atto.

L’antimafia istituzionale

Per contrastare efficacemente l’intreccio di aspetti culturali, politici ed economici che caratterizza le mafie, lo Stato è obbligato a mettere in campo azioni altrettanto articolate e ad ampio spettro. Se si ritengono politiche antimafia tutti quegli interventi volti a contenere, contrastare e distruggere le organizzazioni mafiose, si possono allora far ricadere in questa categoria la previsione di uno specifico reato associativo, la costituzione di strutture giudiziarie e di polizia specializzate, l’applicazione ai detenuti per reati di mafia di uno speciale regime carcerario, la realizzazione di progetti scolastici di educazione alla legalità, la promozione di campagne di sensibilizzazione e così via. Inoltre, la complessità del fenomeno mafioso e i suoi addentellati con la sfera della politica, della cultura, degli affari e del lavoro imporrebbe di considerare ‘antimafia’ anche altri interventi non esplicitamente progettati in questa chiave. Ci si riferisce, per es., alle politiche contro la dispersione scolastica, per il sostegno all’occupazione, per la tutela dei diritti dei migranti e così via.

Rifacendosi al contributo di Antonio La Spina (2005), e rimanendo nel perimetro delle politiche con un esplicito contenuto antimafia, è possibile distinguere tra politiche dirette e indirette. Della prima categoria fanno parte tutti quegli strumenti di contrasto che mirano a disarticolare l’organizzazione mafiosa, a individuare e punire gli appartenenti al sodalizio criminale, a intercettare e sottrarre i beni illecitamente accumulati dai mafiosi, a prevenire che essi e le loro ricchezze possano generare ulteriori danni alla collettività, eccetera. Possono pertanto considerarsi politiche dirette: l’introduzione di norme incriminatrici ad hoc, con relative sanzioni; l’attività repressiva condotta dalle Forze dell’ordine e dalla magistratura; le norme sui collaboratori di giustizia; le indagini sugli aspetti economici e le operazioni antiriciclaggio; il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi; le politiche carcerarie per i detenuti per reati di mafia.

Attraverso le politiche antimafia indirette lo Stato intende intervenire sulle condizioni di fondo della società, al fine di rendere più difficile commettere reati di tipo mafioso. Gli interventi che ricadono in questa seconda categoria sono volti a prosciugare lo stagno della mafiosità, rafforzando lo spirito civico e l’avversione generalizzata alle mafie. Le politiche indirette sono dunque interventi preventivi, attraverso i quali lo Stato mira a scoraggiare l’attecchimento di atteggiamenti mafiosi tra i cittadini, specie tra i più giovani. Tra gli altri, di questa categoria fanno parte i seguenti interventi: corsi di educazione alla legalità nelle scuole, politiche volte alla prevenzione del racket e dell’usura, sostegno all’associazionismo antimafia, scioglimento dei consigli comunali per presunte infiltrazioni mafiose. Oltre ad avere una più sfumata connotazione antimafia, le politiche indirette sono anche le più vicine alle azioni del movimento antimafia. Difatti, è su questo terreno che l’antimafia istituzionale e quella movimentista trovano frequenti occasioni d’azione comune.

La classificazione tra politiche dirette e indirette appena presentata è utile sul piano euristico per fare ordine nella selva di interventi che lo Stato mette in campo nella lotta alle mafie. Tuttavia, è da notare che alcune iniziative hanno una natura ibrida: esse infatti intendono sia reprimere e prevenire specificamente la criminalità mafiosa sia indurre un cambiamento sociale e culturale tra i cittadini che renda più alti gli argini della società rispetto all’invadenza mafiosa. Si pensi allo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose che, sulla carta, è una misura preventiva volta alla salvaguardia della corretta gestione dell’ente locale, ma di fatto è vissuta dagli attori politici e dai cittadini come un’azione punitiva nei propri confronti (Mete 2009).

La rassegna dei principali interventi antimafia non può che partire da quella che è considerata l’architrave della lotta alle mafie, vale a dire le specifiche norme penali con le quali si puniscono i reati di natura mafiosa. Tra tutte, spicca il reato di associazione mafiosa, previsto dall’art. 416 bis del codice penale e introdotto dalla l. 13 sett. 1982 nr. 646, all’indomani dell’uccisione del generale Dalla Chiesa. Già i primi commentatori notarono che la legge

presenta tutti i segni caratteristici della legislazione dell’emergenza […] varata sotto spinte emotive [e in cui] non mancano […] tracce di quella ‘funzione simbolica’ dalla quale sono fortemente connotate le fattispecie penali dell’‘emergenza’» (Bricola 1983, p. 238).

Tra le altre cose, è con questo provvedimento che il termine mafia entra per la prima volta nel codice penale (Minna 2007, p. 149) ed è con esso che si può propriamente parlare della nascita di una specifica ‘legislazione antimafia’ (C. Visconti, Antimafia (Legislazione), in Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia, 2013, p. 20).

Evitando di entrare nel merito dell’estesa discussione che si sviluppa intorno al reato di associazione mafiosa, e senza dar conto dell’intricata problematica interpretativa scaturita dalla sua concreta applicazione, è qui sufficiente segnalare gli aspetti più salienti della nuova normativa. In primo luogo, l’art. 416 bis ha il merito di definire cosa si debba intendere per ‘associazione mafiosa’. Dopo aver stabilito che «chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni», e aver previsto pene più severe per coloro che la «promuovono, dirigono o organizzano», il 416 bis precisa che

l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Infine, oltre alle specifiche – ma tutto sommato «grottesche e ingenue» (A. Dall’Ora, citato in Fiandaca 1983, p. 267) – aggravanti che scattano nel caso in cui l’associazione sia armata e il finanziamento delle attività economiche gestite dai mafiosi provenga dai delitti da essi commessi, il 416 bis precisa che la norma è applicabile «anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Sebbene la puntualizzazione possa risultare superflua, è appena il caso di notare che

mafia siciliana, ’ndrangheta calabrese e camorra campana [dal 1982] in poi hanno nel codice e, dunque, nel linguaggio giuridico un solo nome: mafia; ma, intanto, tre cittadini italiani di lingua e cultura germaniche nei loro territori in Alto Adige – agli antipodi, cioè, di Sicilia-Calabria-Campania, fin qui uniche a generare le mafie tradizionali – possono dar vita a una associazione non solo criminale ma addirittura di rango mafioso (Minna 2007, p. 159).

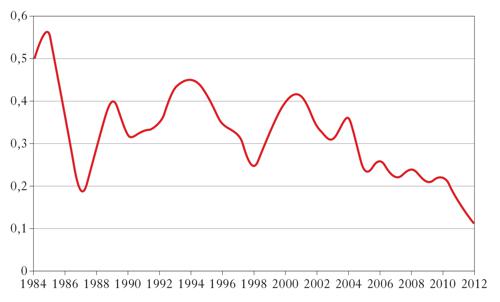

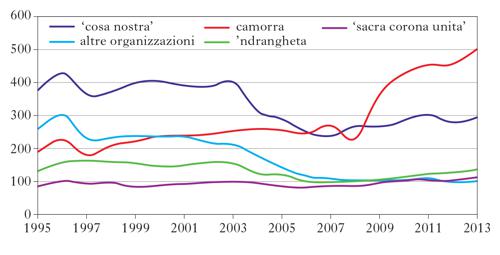

A distanza di oltre trent’anni dalla sua introduzione, il reato associativo di tipo mafioso è comunemente ritenuto uno strumento indispensabile per un’efficace lotta alle mafie. Uno strumento impiegato a piene mani subito dopo il 1982 (fig. 1), principalmente nelle regioni a tradizionale insediamento mafioso, com’è ovvio che fosse, ma giudicato altresì utile per colpire le mafie anche al di fuori di tali territori. Già nell’ottobre del 1983, per es., la magistratura torinese contesterà a nove persone il reato di associazione mafiosa (Sciarrone 1998, 2009, p. 240). Se da un lato il 416 bis è servito a contrastare la presenza di mafiosi di origine meridionale ma operanti al Centro-Nord, esso è stato dall’altro impiegato per perseguire e condannare gruppi criminali autoctoni al di fuori delle tre regioni a tradizionale presenza mafiosa, come la banda della Magliana a Roma e la mala del Brenta, nonché gruppi criminali di origine straniera. Malgrado ciò, la matrice ‘siciliana’ del reato di associazione mafiosa e l’ancoraggio semantico e concettuale alle manifestazioni ‘classiche’ dei fenomeni mafiosi hanno reso particolarmente problematica la sua applicazione in contesti territoriali in cui la presenza mafiosa non è tangibile come in alcune aree del Mezzogiorno (A. Cisterna, Non c’è associazione mafiosa se l’intimidazione non si manifesta in ambito territoriale determinato, «Il quotidiano giuridico», 27 nov. 2014).

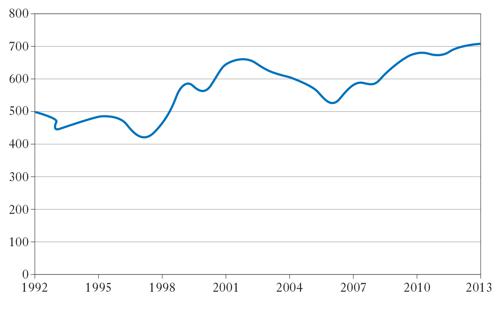

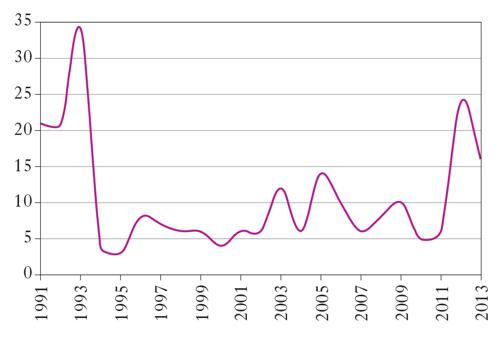

Oltre al reato associativo, un altro strumento di contrasto oramai ritenuto irrinunciabile è il regime carcerario speciale al quale sono sottoposti alcuni detenuti per motivi di mafia. Le radici del cosiddetto carcere duro sono da rinvenire, al pari di tanti altri aspetti della normativa antimafia, nella legislazione antiterrorismo degli anni Settanta. L’art. 41 bis della l. 26 luglio 1975 nr. 354 concernente l’ordinamento penitenziario, che prevede un regime carcerario che limita ulteriormente i contatti del detenuto con l’ambiente interno ed esterno dell’istituto di pena, fu infatti originariamente introdotto non per far fronte al fenomeno mafioso ma per ridurre i rischi di disordini negli istituti di pena, diminuire i contatti dei terroristi politici con i detenuti comuni ed evitare il proselitismo, interrompere i canali di comunicazione dei terroristi politici con l’esterno (S. Ardita, Il regime detentivo speciale 41 bis, 2007, p. 8). Tralasciando i dettagli delle modifiche a più riprese subite dalla normativa, il punto rilevante ai fini del nostro discorso è che il decreto legge emanato all’indomani della strage di Capaci (d.l. 8 giugno 1992 nr. 306) prevedeva, tra le altre cose, la possibilità di applicare un regime detentivo speciale ai detenuti per fatti di mafia. La ratio del provvedimento era dunque molto diversa da quella della legge del 1975: se al momento della sua introduzione la norma intendeva rispondere a problemi interni al pianeta penitenziario, la modifica del 1992 la rivolge verso quelli esterni a esso. La drastica limitazione della possibilità di comunicare, dentro e fuori dal carcere, degli esponenti apicali dei gruppi mafiosi ristretti in regime di 41 bis costituisce un serio ostacolo per le organizzazioni criminali che possono così trovarsi improvvisamente senza una guida. L’effettiva neutralizzazione di boss detenuti ha in molti casi aperto perniciosi conflitti interni per la contesa della leadership, anche quando i processi di socializzazione criminale delle seconde file erano ancora da compiersi e la loro professionalità delinquenziale acerba. Per i gruppi criminali una conseguenza ancor più grave derivante dall’applicazione del regime detentivo speciale a centinaia di loro affiliati (fig. 2) fu la via della collaborazione con la giustizia che molti di questi imboccarono.

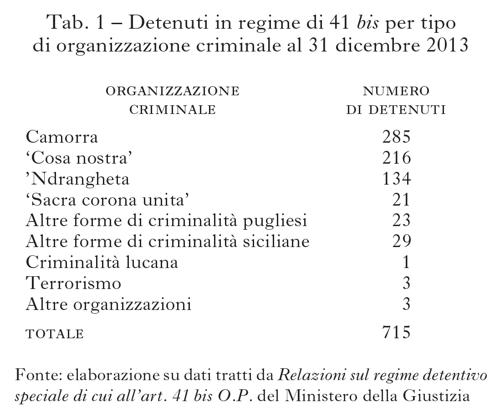

Gli istituti penitenziari nei quali sono recluse le persone sottoposte alla misura del 41 bis sono fortemente concentrati nel Centro-Nord (in particolare in Sardegna). Considerato che i detenuti provengono, invece, quasi esclusivamente dalle regioni meridionali, questa peculiare distribuzione geografica rende ancora più difficoltosi e radi i contatti con l’esterno. Pur potendosi applicare ad altre categorie di detenuti, il carcere duro è pressoché esclusivamente appannaggio dei mafiosi. La tabella 1 riporta i dettagli di tale ‘monopolio’ e presenta anche l’affiliazione criminale dei soggetti sottoposti al 41 bis. Seppur con le dovute cautele interpretative, quest’ultima informazione può essere impiegata per ricavare la loro provenienza territoriale. Il carcere duro ha avuto significative ripercussioni su un’altra fondamentale politica antimafia, quella relativa ai collaboratori di giustizia, comunemente definiti pentiti. Anche in questo caso, la misura di contrasto affonda le sue radici nella lotta al terrorismo politico degli anni Settanta. Malgrado la comune origine, le differenze ‘qualitative’ tra i terroristi e i mafiosi che decidono di rompere i ponti con le loro organizzazioni di appartenenza sono notevoli: i primi maturano, in genere, un pentimento interiore per le azioni commesse che prelude a una dissociazione che non implica la collaborazione con la magistratura; nei mafiosi il pentimento in senso proprio non è altrettanto comune, e prevalgono invece considerazioni più opportunistiche (protezione di se stessi e dei propri familiari, sconti di pena, regime detentivo più morbido, vendette contro nemici ed ex amici ecc.).

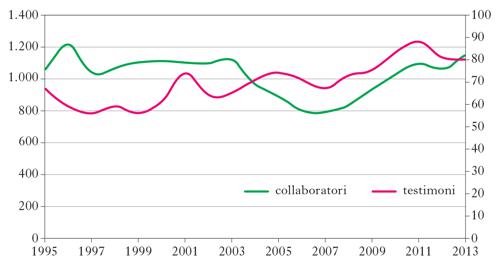

Sebbene «da sempre i mafiosi, o almeno alcuni di loro, usano parlare con la polizia, sia pure confidenzialmente, in barba ai loro codici presunti infrangibili e alla loro altrettanto presunta ripulsa etica alla collaborazione con lo Stato» (S. Lupo, Alle origini del pentitismo: politica e mafia, in A. Dino, Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica, 2006, pp. 114-15), la svolta che darà il via all’intensa stagione del pentitismo mafioso si realizza a metà degli anni Ottanta, con le rivelazioni di Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone. La novità di questa fase è che, per la prima volta, «i mafiosi parlano in tribunale» (Lupo 1993, ed. aggiornata 1996, p. 252). Le dichiarazioni della prima pattuglia di collaboratori di ‘cosa nostra’ squarciarono il velo su un mondo sconosciuto perfino agli investigatori più coinvolti nell’azione di contrasto e permisero di portare a compimento il cosiddetto maxi-processo che si concluse, anche qui in maniera inedita, con pesanti condanne definitive a carico di eminenti capimafia. Questa stagione del pentitismo mafioso è, in termini giuridici, immersa nell’incertezza e si dispiega in un quadro normativo lacunoso, tanto da poter qualificare ‘pentiti illegali’ Buscetta e gli altri collaboratori (R. Minna, La mafia in Cassazione, 1995, p. 107). Ancora una volta, si dovrà attendere l’ ‘emergenza’, vale a dire le stragi del 1992, affinché il legislatore metta mano a una materia che da tempo richiedeva di essere affrontata organicamente. Gli interventi normativi che seguono le stragi segnano, però, un punto decisivo. La legislazione introdotta e la riacquistata credibilità dello Stato nella lotta alle mafie provocano un netto aumento dei collaboratori di giustizia, dentro e fuori la Sicilia. I mafiosi che decidono di saltare il fosso sono infatti allettati da significativi sconti di pena e da un migliore trattamento carcerario. Inoltre, essi possono ora contare su un servizio di protezione per i propri familiari, che tuttavia continuano a cadere come mosche sotto il piombo mafioso. Per tutti gli anni Novanta, come mostra la figura 3, il flusso dei collaboratori sarà cospicuo, dando vita a un sorta di effetto domino: le dichiarazioni degli ex mafiosi generano successi investigativi che, a loro volta, portano in carcere altri mafiosi, i quali decidono di collaborare con la giustizia portando alla luce nuovi fatti, responsabilità e così via.

L’acceso dibattito sviluppatosi a cavallo degli anni Ottanta intorno alla normativa premiale per i terroristi pentiti si ripropone, con toni ancora più accesi, a proposito dei collaboratori di giustizia di matrice mafiosa. Le critiche a questo strumento di contrasto divennero roventi quando, nella seconda metà degli anni Novanta, alcuni ex mafiosi furono sorpresi a commettere gravi delitti mentre erano ancora inseriti nel programma di protezione. Lo sbocco delle polemiche giornalistiche e del confronto tra le forze politiche fu l’organica riforma introdotta nel 2001 che, da allora, tra le altre cose, rende più stringenti i requisiti per la selezione degli aspiranti collaboratori, impone un limite di 180 giorni per fornire notizie utili alle indagini, riduce gli aspetti premiali. Insomma, una stretta legislativa che avrà, come si può desumere dalla lettura della figura 3, immediate ripercussioni sulla numerosità dell’insieme dei collaboratori. Ancor più netto è il cambiamento della composizione interna, cioè per organizzazione criminale di provenienza, dei collaboratori.

Come mostra la figura 4, nel decennio 1995-2005 i collaboratori provengono in primo luogo da ‘cosa nostra’; mentre dal 2009 in poi la loro fonte principale sarà la camorra. Completano il quadro la ‘sacra corona unita’ e la ’ndrangheta che, in termini assoluti, fanno registrare un numero di collaboratori più contenuto e un trend più uniforme. Una politica affine a quella dei collaboratori di giustizia, tanto da essere non di rado confusa con essa, riguarda i testimoni di giustizia. In verità, questi non hanno nulla a che fare con i gruppi criminali se non perché ne sono stati vittime (come i commercianti taglieggiati) o perché sono stati involontari spettatori dei reati commessi dai mafiosi. In questo caso, lo Stato protegge quei cittadini che, loro malgrado, sono venuti a conoscenza di fatti penalmente rilevanti e per questo motivo potrebbero finire nel mirino dei mafiosi. L’ambiguità e la confusione sono alimentate anche dagli aspetti organizzativi inerenti le due politiche di contrasto: prima della riforma del 2001 le strutture amministrative preposte alla tutela dei collaboratori e dei testimoni di giustizia erano infatti le stesse. L’onda emergenziale provocata dall’omicidio Dalla Chiesa indusse il governo dell’epoca a cercare una strada per giungere a una più efficace integrazione delle attività delle agenzie di contrasto. A soli tre giorni dall’uccisione del generale-prefetto, venne allora introdotta la figura dell’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, al quale erano attribuiti numerosi e rilevanti poteri, primo tra tutti il coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia sul piano locale e su quello nazionale. All’Alto commissario erano altresì delegate specifiche funzioni di indagine di natura finanziaria e patrimoniale che gli garantivano un accesso privilegiato alle informazioni detenute dalla Pubblica amministrazione e dagli istituti di credito. Una particolare attenzione il legislatore la riservò al campo degli appalti, ritenuto il settore di attività prediletto dai mafiosi. A questo riguardo, l’Alto commissario aveva la facoltà di chiedere informazioni sia alle stazioni appaltanti sia alle imprese aggiudicatarie. Infine, ma non meno importante, egli poteva disporre intercettazioni telefoniche preventive.

Sul finire del 1992, dopo un decennio di attività da molti giudicato non propriamente entusiasmante, se rapportato alle aspettative originarie, l’ufficio dell’Alto commissario fu soppresso. Al suo posto fu istituita la Direzione investigativa antimafia (DIA), tenacemente voluta da Giovanni Falcone, che la immaginava come lo strumento operativo con il quale condurre una risolutiva lotta alle mafie. Sulla scorta dell’esperienza del pool antimafia palermitano degli anni Ottanta, egli riteneva infatti che l’azione di contrasto dovesse essere condotta da strutture specializzate, tanto della magistratura quanto delle Forze di polizia. La DIA nasce dunque come organismo investigativo interforze, specificamente dedicato alla lotta alle mafie; essa è articolata in una Direzione nazionale, con sede a Roma, e 20 tra centri e sezioni operative. La sua impronta genetica e l’inerzia tipica delle burocrazie spiegano, probabilmente, come mai ben cinque (su venti) strutture periferiche siano ancora oggi situate in Sicilia. Calabria, Campania e Puglia ne ospitano due ciascuna, mentre nessuna struttura territoriale è presente in Molise, Abruzzo, Marche, Trentino Alto-Adige, Valle D’Aosta e Sardegna. Nelle restanti regioni la DIA ha una sola sede, ubicata nella città capoluogo. Le principali funzioni conferite a questa agenzia specializzata sono in gran parte le stesse già assegnate all’Alto commissario. La DIA dedica una particolare attenzione agli aspetti economici e finanziari delle mafie, confortata in ciò dal potere di accedere alle informazioni detenute dagli istituti di credito. Sempre su questo terreno, la DIA può proporre all’autorità giudiziaria l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

A distanza di oltre un ventennio dalla sua istituzione, è ragionevole affermare che la DIA non è riuscita a ritagliarsi quel ruolo che il suo ideatore e promotore le avrebbe voluto attribuire. Malgrado la sua costitutiva natura interforze, essa non è per es. riuscita a far superare, nel campo della lotta alle mafie, le storiche ‘rivalità’ tra i corpi di polizia. Pur facendo tutte parte della DIA, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza hanno comunque ognuna creato e mantenuto la propria struttura specializzata, deputata al contrasto del crimine organizzato, rispettivamente: il Raggruppamento operativo speciale (ROS); il Servizio centrale operativo (SCO); il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (SCICO) e i Gruppi d’investigazione sulla criminalità organizzata (GICO).

Agli inizi degli anni Novanta, l’architettura di quell’antimafia istituzionale ideata da Falcone – nelle sue intenzioni in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza della lotta alle mafie, nonché di ridurre i rischi per chi la conduce – si completa con la creazione della Direzione nazionale antimafia (DNA) e delle 26 Direzioni distrettuali antimafia (DDA). Istituzionalizzando l’esperienza del pool antimafia, le indagini sulla criminalità organizzata saranno d’ora in poi istruite da un gruppo specializzato di magistrati riuniti, appunto, in ciascuna DDA. Presenti nel capoluogo di regione (e nelle restanti città in cui ha sede la Corte d’appello), la loro distribuzione geografica è meno sbilanciata rispetto a quella della DIA. Con quattro sedi in Sicilia (Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina), due in Calabria (Reggio Calabria e Catanzaro), due in Campania (Napoli e Salerno) e due in Puglia (Bari e Lecce), la predominanza del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord tuttavia si ripresenta. A causa della diversa natura del fenomeno da indagare, le DDA delle regioni meridionali sembrano adottare criteri organizzativi differenti da quelle situate in aree di nuova espansione: mentre in Calabria, Campania, Sicilia e Puglia il lavoro d’indagine è generalmente articolato su base territoriale, con l’affidamento a ciascun magistrato di un’area geografica relativamente ristretta, nelle altre regioni le DDA possono ripartire il lavoro in funzione del tipo di mafia da perseguire (R. Sciarrone, J. Dagnes, in Mafie del Nord, 2014, p. 72). Ciò produce, dunque, una diversa specializzazione investigativa: su aree e gruppi circoscritti al Sud; su tipi di mafie al Centro e al Nord.

Le DDA, come si è detto, pur nella loro autonomia, sono coordinate dalla DNA, guidata da un procuratore nazionale antimafia, a sua volta affiancato da 20 sostituti. La DNA e le DDA alimentano e gestiscono due preziose banche dati specializzate (SIDNA e SIDDA), nelle quali sono contenuti i documenti giudiziari e di indagine che dovrebbero consentire ai magistrati di ricavare informazioni particolarmente utili, proprio perché aggiornate e provenienti dall’intero territorio nazionale. All’effettivo coordinamento delle indagini provvedono i sostituti procuratori appositamente delegati al collegamento investigativo con le strutture territoriali. Inoltre, il procuratore nazionale antimafia può disporre l’applicazione alle DDA di suoi sostituti o di altri magistrati in forza alle procure, così da garantire la funzione di impulso alle indagini, che è parte integrante dei suoi compiti istituzionali.

Per concludere sul punto, è ragionevole sostenere che la creazione della DNA e delle DDA, come già visto per la DIA, abbia notevolmente migliorato l’azione di contrasto alle mafie, ma che la loro potenzialità sia tuttavia rimasta in parte inespressa. La storia recente insegna, infatti, che a fronte di indiscutibili successi – il più delle volte poco e male tematizzati nel dibattito pubblico – permangono seri problemi di coordinamento delle indagini tra le diverse DDA; di definizione del perimetro di competenza; di opportunismi o conflitti tra DDA e procure ordinarie (R. Sciarrone, J. Dagnes, in Mafie del Nord, 2014, p. 72); di scambio di informazioni e definizione di competenze tra la DNA e le DDA; di autoreferenzialità di queste agenzie (M. Brancaccio, Antimafia (Uffici giudiziari), in Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia, 2013, p. 49).

Se sul piano giudiziario e investigativo la DNA, le DDA, la DIA e i reparti specializzati interni a ciascuna forza di polizia costituiscono l’ossatura dell’infrastruttura statuale di contrasto alla criminalità mafiosa, su quello politico l’organismo più prestigioso e specificamente impegnato nella lotta alle mafie è la Commissione parlamentare antimafia. La richiesta della sua istituzione risale addirittura agli albori della Repubblica (N. Tranfaglia, Le commissioni d’inchiesta sulla mafia nell’Italia repubblicana, 2012, p. 115), anche se la prima sarà varata solo agli inizi degli anni Sessanta. Con la parentesi 1976-82, da allora se ne sono avvicendate dieci, rendendola di fatto una commissione permanente. I poteri che la Costituzione (art. 82) riconosce alle commissioni d’inchiesta sono ampi, analoghi a quelli dell’autorità giudiziaria. I compiti specificamente attribuiti a questa commissione erano (e sono), principalmente, di studio e conoscenza del fenomeno mafioso e verifica dell’applicazione della normativa antimafia. In circa mezzo secolo di attività, le commissioni parlamentari antimafia hanno prodotto una mole enorme di informazioni; non tutte le commissioni si sono però fatte apprezzare per profondità, accuratezza e novità delle analisi condotte. I motivi di questo diverso ‘rendimento’ sono da imputare a più fattori, tra i quali: il clima politico di scontro nel quale anch’esse rimanevano incapsulate; la mancata attribuzione di poteri d’indagine ad alcune commissioni; la pressione che l’opinione pubblica, e di conseguenza la classe politica, esercitava in un dato frangente storico sul tema delle mafie; la personalità e il peso politico dei loro presidenti.

Rispetto ad altre organizzazioni criminali e alle altre regioni, ‘cosa nostra’ e la Sicilia sono di gran lunga al centro dell’attività d’indagine delle prime commissioni parlamentari antimafia. Basti pensare che nel corso degli anni Sessanta la commissione dell’epoca dedicò una specifica relazione al Comune di Palermo, realizzò indagini conoscitive sulla Regione siciliana nelle sue diverse articolazioni e una sul boss di ‘cosa nostra’ Luciano Leggio. Lo spazio e l’attenzione per le altre mafie tradizionali e per la diffusione della criminalità mafiosa in altre aree del Paese crebbe nel corso del tempo, fino a divenire prevalente in tempi recenti. Per es., la Commissione della XV Legislatura, presieduta da Francesco Forgione, dedicherà nel 2008 una specifica relazione alla ’ndrangheta. Un passaggio chiave sulla presenza e l’attività delle mafie nelle regioni diverse da quelle di radicamento originario si ha, invece, nel 1994, con la relazione curata dal senatore Carlo Smuraglia, coordinatore di un apposito gruppo di lavoro. L’attenzione sul Centro e sul Nord non era ovviamente una novità assoluta, ma, come si legge nella stessa relazione, in passato le «indagini […] pur essendo di rilevante interesse, avevano avuto un andamento episodico e non avevano mai assunto un carattere di organicità e di sistematicità» (Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, Insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di stampo mafioso in aree non tradizionali, 1994, p. 9). All’indomani delle stragi del biennio 1992-93, la relazione Smuraglia apriva uno squarcio informativo su una realtà che si presentava pericolosamente solida. Dall’indagine emergeva un quadro dettagliato delle presenze, delle attività e degli affari dei gruppi mafiosi nel Centro-Nord. La relazione metteva inoltre in risalto i deficit dell’apparato di contrasto e la sottovalutazione del fenomeno da parte della politica, della società civile e della stessa magistratura.

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione pubblica e delle agenzie di contrasto sulle mafie al di fuori dei loro confini tradizionali. Ciò non implica, tuttavia, che nello stesso periodo le mafie in questi territori siano diventate più forti. Una nuova sensibilità istituzionale si riscontra, tra le altre cose, nelle numerose ‘commissioni antimafia’ istituite localmente. Sulla falsariga di quella parlamentare, comuni e regioni si sono dotate di una commissione antimafia che, pur non disponendo dei poteri che la Costituzione attribuisce alle commissioni parlamentari d’indagine, si propongono di monitorare i fenomeni mafiosi nei loro territori. Esse sono variamente denominate e composte (solo consiglieri o aperte a esperti esterni), e svolgono le proprie attività con modalità, continuità ed efficacia variabili. Le regioni che ne hanno attivato una sono: Sicilia, Calabria, Campania, Umbria, Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta. Sebbene sia una realtà non facile da mappare perché in continua evoluzione, tra i comuni sono da menzionare le esperienze di Milano, Bollate (Milano), Busto Arsizio (Varese), Pavia, Torino, Alessandria, Roma, Frosinone. Altri comuni hanno finora istituito commissioni ‘ibride’, che si occupano cioè congiuntamente di mafie, legalità e altri temi, mentre altri ancora hanno manifestato l’intenzione di istituirne una. Come si vede, se si escludono quelle regionali di Calabria, Campania e Sicilia, a tradizionale presenza mafiosa, la geografia delle commissioni antimafia ‘minori’ è tutta sbilanciata verso il Centro e il Nord del Paese.

Il contrasto alle infiltrazioni mafiose nella sfera della politica e della Pubblica amministrazione si avvale di diversi strumenti d’intervento. In primo luogo, l’art. 416 ter del codice penale dispone che a quei politici o candidati che ottengono dai mafiosi «la promessa di voti […] in cambio di erogazione di denaro» sia comminata la stessa pena spettante ai rei di associazione mafiosa. La norma che, con decretazione d’urgenza all’indomani della strage di Capaci, introduce l’art. 416 ter modifica anche l’art. 416 bis, aggiungendo la specificazione per la quale tra le finalità dell’associazione mafiosa ci sarebbero anche quelle di «impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Sebbene la severità della pena prevista, la necessità di provare il passaggio di denaro dalle mani del politico a quelle del mafioso, oltre che rendere ridondante la norma in quanto qualunque compravendita di voti è già punita, rischia di trasformare il 416 ter in una scatola vuota. Difatti, come conseguenza della sua deludente applicazione nell’arco di un ventennio, il 416 ter è stato modificato nell’aprile del 2014, a seguito di un’agguerrita mobilitazione promossa dall’associazionismo antimafia. La norma prevede ora che il reato di scambio politico-mafioso si realizzi non solo quando la contropartita che il politico riconosce al mafioso sia in denaro, ma anche quando essa sia costituita da «qualunque altra utilità». Malgrado questa modifica sia stata salutata positivamente da un’ampia schiera di attori sociali e istituzionali impegnati nella lotta contro la mafia, la revisione del 416 ter ha contestualmente ridotto le pene associate al reato.

Sulle candidature, la Commissione parlamentare antimafia (e a ruota la Regione Calabria) ha battuto, a più riprese, la strada di un codice di autoregolamentazione da far sottoscrivere liberamente ai partiti. Aderendo a tale codice i responsabili dei partiti si impegnano, nel definire le liste elettorali, a non candidare persone indagate per reati di mafia o sospettate di essere vicine a gruppi mafiosi. Malgrado le buone intenzioni, la sua applicazione è apparsa fin da subito problematica e i risultati decisamente modesti (Rauti; Cisterna; Mete in «Guida agli enti locali. Il Sole 24 ore», 2011), tanto da far rientrare questo genere di interventi a buon diritto nella categorie delle politiche simboliche. Sempre sul piano politico ed elettorale, molto più ampio è l’impatto della normativa sullo scioglimento delle amministrazioni locali e delle aziende sanitarie ritenute infiltrate o condizionabili dalle mafie. Introdotta qualche settimana dopo una spettacolare e cruenta faida che insanguinò, nel maggio del 1991, le strade di Taurianova (Reggio Calabria), è questo uno strumento con il quale s’intende contrastare il connubio mafia-politica a livello locale. La sua specificità, raramente menzionata nelle discussioni pubbliche sull’argomento, è che esso ha una natura preventiva e non punitiva. Qualora si ravvisi il rischio concreto che l’azione amministrativa di un ente locale o di un’azienda sanitaria possa essere sviata dalle sue finalità istituzionali e piegata al volere dei gruppi mafiosi, si interviene con un provvedimento politico-amministrativo volto a sventare il pericolo, senza che si attivi necessariamente il circuito giudiziario teso, semmai, a provare singole responsabilità penali. Nella pratica, a seguito di specifiche verifiche condotte dal Ministero dell’Interno (in particolare dalla prefettura territorialmente competente), il Consiglio dei ministri può disporre l’azzeramento degli organi di governo di comuni, province e aziende sanitarie. Al loro posto si installa, per un periodo che in genere varia tra i 18 e i 30 mesi, una commissione straordinaria, composta da tre funzionari dello Stato. A dispetto del nome che reca, alla commissione sono devoluti i poteri ordinariamente esercitati dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale.

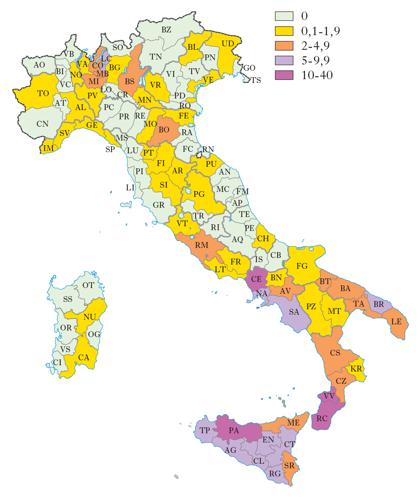

In oltre vent’anni di vita della normativa (maggio 1991-ottobre 2014), sono stati emessi 250 decreti di scioglimento di amministrazioni comunali e 4 di aziende sanitarie, di cui una in Campania (Pomigliano D’Arco) e tre in Calabria (Locri, Reggio Calabria e Vibo Valentia). L’andamento temporale degli scioglimenti dei comuni è stato tutt’altro che uniforme, con un picco iniziale (1991-93), una rapida caduta (1994-95), una lunga stagione lievemente altalenante (1996-2011) e una decisa ripresa (2012-13) (fig. 5). I fattori che spiegano le consistenti differenze nel numero di comuni sciolti sono molteplici e di natura diversa: l’introduzione dell’elezione diretta del sindaco e la personalizzazione della politica a livello locale; la destrutturazione e ristrutturazione del sistema partitico nei primi anni Novanta; lo stesso potere deterrente della legge e così via. Tra tutte, la variabile che più di altre sembra in grado di dar conto di questo andamento così difforme è probabilmente la mobilitazione antimafia della società civile e la conseguente pressione sui rappresentanti politici e istituzionali sul tema mafia-politica: quando la questione è al centro del dibattito pubblico, come nel 1991-93, il numero degli scioglimenti è elevato; quando passa in secondo piano, come negli anni successivi, anche i decreti diminuiscono (Mete 2009, pp. 84-85).

La quasi totalità delle amministrazioni comunali sciolte si trova nelle tre regioni a tradizionale presenza mafiosa. Più in particolare, 95 provvedimenti hanno riguardato la Campania; 79 la Calabria e 64 la Sicilia. Se si tiene conto della numerosità dei comuni delle tre regioni (551 in Campania, 409 in Calabria, 390 in Sicilia), si ottiene che in Campania si registra un decreto di scioglimento ogni 5,8 comuni, uno ogni 5,2 in Calabria e uno ogni 6,1 in Sicilia. In alcune province di queste regioni la somma dei cittadini residenti nei comuni sciolti si aggira intorno al 40% del totale (Napoli) o supera il 60% (Reggio Calabria). I restanti decreti colpiscono i comuni di alcune altre province meridionali (5 a Bari, 2 a Lecce, 1 a Brindisi, 1 a Matera), ma toccano pure il Centro e il Nord del Paese. Al riguardo, molto scalpore suscitò il caso di Bardonecchia (Torino) che fu, nel 1995, il primo comune a essere sciolto per infiltrazioni mafiose fuori da una regione del Mezzogiorno. In quel caso, i condizionamenti provenivano non da gruppi criminali autoctoni, ma da ’ndranghetisti calabresi trapiantati nel piccolo comune piemontese (Sciarrone 1998, F. Varese, Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, 2011). Nel Centro-Nord sono poi stati sciolti il Comune di Nettuno nel 2005 e, più recentemente, probabilmente anche come riflesso dell’intensificarsi del dibattito pubblico sulle mafie al Nord, quelli di Bordighera e Ventimiglia in provincia di Imperia, di Leinì e Rivarolo Canavese in provincia di Torino, e di Sedriano alle porte di Milano.

Le azioni che lo Stato mette in campo per il contrasto alle connessioni politico-mafiose possono ritenersi altamente problematiche e, nell’insieme, di scarsa efficacia: il 416 ter è rimasto pressoché inapplicato; i codici di autoregolamentazione hanno una prevalente natura simbolica; lo scioglimento dei comuni non è risolutivo di un problema che non riguarda le ‘infiltrazioni’, ma tocca le modalità stesse di costruzione del consenso in ampie aree del Paese. Anche per questo motivo, lo strumento dello scioglimento è andato periodicamente incontro a critiche veementi, per rispondere alle quali nel 2009 il legislatore ha modificato le norme che lo regolano. Tali modifiche, tuttavia, non sembrano aver migliorato l’efficacia di questa politica di contrasto (V. Mete, Dove governano i commissari, «Narcomafie», 2011, 6).

Se i frutti della lotta alle connessioni tra mafia e politica possono ritenersi modesti e incerti, bilancio di tutt’altro segno si può tracciare sul fronte del contrasto agli aspetti economici delle mafie. Come per la politica, gli strumenti per colpire l’impresa e le ricchezze mafiose sono più d’uno e anch’essi hanno perlopiù una genesi emergenziale. È per es. con la già citata legge 646/1982 che si rendono applicabili ai destinatari di misure di prevenzione personale, perché indiziati di far parte di associazioni mafiose, le misure di prevenzione patrimoniale. L’efficacia di tali provvedimenti è da ascrivere alla minore ‘onerosità’, in termini di prove e di iter procedurali, di cui gli apparati di contrasto necessitano per giungere al sequestro dei beni. Una soglia più bassa che, come da più parti viene lamentato, stride con l’impostazione garantista propria di un moderno Stato di diritto (A. Gialanella, Prevenzione patrimoniale della mafia: utilitarismo versus garantismo, 2002).

Dalla sua introduzione, la normativa sul sequestro e sulla confisca dei beni, di natura preventiva o accessoria rispetto al giudizio penale, è stata ritoccata più volte e in più punti, anche fondamentali. Tutti gli atti di riforma sono sempre stati rivolti ad ampliarne la portata e a rafforzarne gli effetti. Nella direzione citata vanno, per es., gli interventi legislativi immediatamente successivi alle stragi del 1992 che sganciano la confisca dal reato e introducono la confisca ‘per equivalente’, con la quale si possono intaccare anche i beni di provenienza lecita del condannato. La logica di fondo di questi interventi è che la ricchezza mafiosa è pericolosa in sé, anche se essa è ormai disgiunta da coloro che l’hanno prodotta. A proposito dei patrimoni mafiosi, una norma di sicuro rilievo è rappresentata dalla l. 7 marzo 1996 nr. 109, che prevede l’obbligo di destinazione sociale dei beni confiscati. Il provvedimento scaturisce dalla portentosa mobilitazione sociale e politica promossa dall’associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, all’epoca da poco costituitasi. Da allora, gli immobili e le imprese sottratte ai mafiosi tornano alla collettività che li impiega come sedi istituzionali o di associazioni, o per offrire opportunità lavorative ai giovani, solitamente riuniti in apposite cooperative: «La mafia restituisce il maltolto» era, infatti, lo slogan della campagna di pressione che condusse all’approvazione della legge.

Nonostante l’efficacia degli strumenti di sequestro e confisca dei beni dei mafiosi sia alla prova dei fatti indubbia, i problemi connessi alla loro destinazione ed effettivo impiego appaiono macroscopici. La lentezza dell’iter procedurale, l’incapacità o la mancanza di collaborazione delle amministrazioni locali, la carenza di fondi dedicati al risanamento degli immobili, la complessità della gestione e le specifiche competenze necessarie per mantenere in efficienza un’impresa, il boicottaggio dei clienti o di altri imprenditori, lo ‘svuotamento’ dell’impresa da parte dei mafiosi stessi sono soltanto alcuni problemi che affliggono la gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità mafiosa. Anche per far fronte a queste e altre difficoltà, nel 2010 è stata creata un’apposita Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), con una sede principale a Reggio Calabria e altre decentrate a Roma, Palermo, Milano e Napoli. Malgrado l’innovazione istituzionale volta a centralizzare e rendere più spedita ed efficace la gestione dei beni sottratti ai mafiosi, la fase successiva al sequestro e alla confisca rimane ancora altamente problematica ed è uno dei nervi che rimane maggiormente scoperto nell’intera lotta alle mafie.

I territori più interessati dai sequestri e dalle confische e, dunque, dal riutilizzo a fini sociali dei beni sono quelli in cui sono storicamente insediate camorra, ’ndrangheta e ‘cosa nostra’. Nell’ambito di questo quadro, spiccano alcune concentrazioni davvero eccezionali, come quella del comune di Palermo che a fine 2012, da solo, ospitava ben 1945 beni immobili confiscati, pari a oltre il 17% del totale (ANBSC, Relazione 2012, p. 35). La mappa dei beni immobili confiscati nel periodo 1983-2012 mostra che esistono poche aree ‘felici’, in cui non si registra, cioè, nemmeno una confisca (fig. 6). Ciò, ovviamente, non dimostra che le mafie siano assenti in quei territori o che non abbiano lì interessi economici; significa solo che nel periodo considerato le agenzie di contrasto, per vari motivi, non hanno confiscato lì alcun immobile. Molto più numerose sono le province che non hanno fatto registrare, nello stesso periodo, alcuna confisca di imprese in odor di mafia. A questo proposito, gli elevati tassi di confisca della Lombardia, non molto dissimili da quelli delle regioni meridionali (fig. 7), sono sintomatici sia dell’interesse mafioso per quest’area sia della particolare efficacia della parallela azione di contrasto.

Un ultimo strumento di contrasto che è opportuno considerare riguarda il racket delle estorsioni e l’usura. Le due vicende probabilmente più rilevanti su questi temi negli ultimi trent’anni sono l’omicidio dell’imprenditore palermitano Libero Grassi (il 29 agosto del 1991) e la prima forma organizzata di resistenza al pizzo che prende corpo tra il 1990 e il 1991 a Capo D’Orlando (Messina). I due eventi sono tra loro slegati, ma entrambi forniranno uno stimolo all’azione legislativa e allo sviluppo di quella parte del movimento antimafia che lotta contro le vessazioni mafiose in campo imprenditoriale. Del resto, è proprio sul terreno delle estorsioni e dell’usura che la collaborazione tra movimento e istituzioni appare più proficua, quasi indispensabile. Un’azione antiracket che non voglia rischiare di essere «velleitaria [e] pericolosa» (T. Grasso, due parole, in Non ti pago! Storie di estorsione mafiose e di antiracket, a cura di T. Grasso, V. Vasile, 2013, p. 22) deve infatti erigersi su due pilastri: la denuncia collettiva, che presuppone l’esistenza di un credibile associazionismo antiracket; la collaborazione degli imprenditori con le istituzioni e la magistratura. Con la consueta stratificazione legislativa, lo Stato è intervenuto su una pluralità di aspetti inerenti i fenomeni delle estorsioni e dell’usura. In primo luogo, creando e finanziando un apposito fondo di solidarietà a disposizione delle vittime, i cui organi operativi sono il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, chiamato a esprimersi sulle richieste di accesso al fondo, e il Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che presiede il comitato e, appunto, coordina le attività contro il racket e l’usura sull’intero territorio nazionale. In tal modo, le istituzioni cercano di rispondere alle diverse esigenze di quegli imprenditori che avrebbero intenzione di denunciare gli estorsori o gli usurai, ma temono per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, nonché per la ‘tenuta’ economica dell’impresa. Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, gli sforzi che le istituzioni compiono nel contrasto al racket e all’usura, così come accade per l’intero fronte antimafia, risultano particolarmente fruttuosi allorché si integrano con l’azione dell’associazionismo e del movimento antimafia.

Il movimento antimafia

Se le ‘emergenze’ sono la molla che fa scattare la risposta istituzionale, esse lo sono ancor più per i movimenti sociali, per i quali è fisiologico alternare periodi di attivismo e visibilità a momenti di riflusso. Rispetto ad altre forme di azione collettiva, l’andamento carsico del movimento antimafia è particolarmente marcato a causa della tragicità degli eventi in forza dei quali si mobilita. Malgrado le oscillazioni, il movimento non riparte mai da zero; al contrario, perfino le fiammate che appaiono più spontanee sono possibili grazie a uno zoccolo duro di attivisti e gruppi che durante le fasi di latenza continuano a mantenere vivo l’impegno antimafia (Ramella, Trigilia in Mafia e società italiana, 1997, p. 34). Tra tutti, si può richiamare l’emblematica esperienza del Centro siciliano di documentazione ‘Giuseppe Impastato’, fondato nel 1977 da Anna Puglisi e Umberto Santino, capace di coniugare nel tempo militanza e attività di studio e documentazione.

Gli esempi più limpidi della dinamica altalenante del movimento antimafia possono trarsi dagli eventi più dolorosi accaduti a partire dalla fine degli anni Settanta. Se sul versante istituzionale la lunga scia di sangue che culmina negli omicidi La Torre e Dalla Chiesa conduce all’introduzione del reato di associazione mafiosa, alla confisca dei beni e ad altri severi provvedimenti, sul fronte movimentista gli stessi eventi generano un sussulto della società civile che, per «la prima volta nella storia nazionale» (Dalla Chiesa 1983, p. 39), spazia dalla Sicilia, alla Campania alle regioni del Nord. Archiviati i funerali solenni e le commosse manifestazioni oceaniche, a Palermo, epicentro della violenza mafiosa, nasce il Coordinamento antimafia, una struttura informale di raccordo tra le associazioni che intendono impegnarsi sul fronte del contrasto alle mafie. Malgrado l’entusiasmo iniziale, l’eterogeneità dei gruppi che vi aderiscono e il reclamato ‘primato’ dei partiti anche su questo fronte rendono dapprima faticoso e poi impossibile un percorso comune (Santino 2000, 2009, pp. 252-56). Nello stesso periodo, in Campania sono soprattutto gli studenti a promuovere iniziative pubbliche, quali la marcia Afragola-Casoria del 1982 e la manifestazione napoletana del 1983 (Santino 2000, 2009, p. 340). Nel capoluogo partenopeo, su iniziativa di Amato Lamberti, nasce nel 1983 l’Osservatorio sulla camorra, che promuoverà una pioneristica attività di studio e documentazione sul fenomeno camorristico, in parte confluita nelle pagine della rivista «Osservatorio sulla camorra». Al Centro-Nord del Paese si intensificano intanto gli incontri e le iniziative pubbliche; a Milano nasce, nel 1985 e su iniziativa del figlio del generale Dalla Chiesa, Nando, il Circolo società civile, anch’esso affiancato da un’omonima rivista, che pone al centro della propria azione e identità il tema della riforma della politica e le battaglie contro le mafie e la corruzione.

Uno dei tratti caratterizzanti le mobilitazioni di questo periodo è la diffidenza nei confronti dei partiti, tanto che lo statuto del Circolo società civile prevedeva che non vi potessero accedere né i funzionari di partito né gli eletti nelle istituzioni (Dalla Chiesa 1993, p. 73). Al Sud come al Nord, la spina dorsale del movimento è costituita dagli studenti, la scuola è il suo laboratorio (Dalla Chiesa 1983, p. 41). In Sicilia, anche a causa dell’impegno di Pio La Torre nella battaglia contro l’installazione dei missili nella base NATO di Comiso, il movimento antimafia getta ponti di significato e di militanza verso il movimento pacifista. In Campania la lotta alla camorra si lega invece al tema del lavoro e della disoccupazione giovanile (Santino 2000, 20092, p. 259). Si realizzano così quelle connessioni di schemi interpretativi, molto comuni tra i movimenti, che, solitamente, ne rafforzano l’azione (D.A. Snow e R.D. Benford, Schemi interpretativi dominanti e cicli di protesta, «Polis»,1989, 3, pp. 5-40). I repertori dell’azione collettiva messi in campo dal movimento antimafia nel corso degli anni Ottanta riflettono la sua variopinta composizione interna. Pertanto, si va dalle collaudate manifestazioni di piazza, agli altrettanto consueti dibattiti pubblici, a incontri nelle scuole che cominciano invece ad aprirsi al problema. Nel complesso, si tratta di azioni non troppo innovative né conflittuali. Un originale mix di contrapposizione e sostegno alle autorità, in particolare a quegli uomini delle istituzioni presi di mira dalle mafie, è uno degli aspetti che il movimento antimafia di quegli anni lascerà in eredità alle generazioni successive di attivisti. Nota al riguardo Nando Dalla Chiesa a un anno dall’uccisione di suo padre:

il generale Dalla Chiesa è per molti di questi giovani che vanno in piazza e che discutono una specie di simbolo. È una mutazione culturale rilevantissima. Poiché il simbolo non è, come dieci anni fa, chi cade per abbattere questa legalità, ma chi cade per difenderla. Tanto più rilevante, poi, se si pensa che il simbolo coincide fisicamente con la stessa persona che cinque-sei anni prima rappresentava, per i movimenti di opposizione, il cuore di uno Stato cui ci si contrapponeva frontalmente (Dalla Chiesa 1983, p. 58).

Il movimento antimafia che prende forma dopo le stragi siciliane e le guerre di camorra dei primi anni Ottanta agisce specialmente su due fronti: quello istituzionale, esercitando una pressione che contribuirà a far introdurre i provvedimenti normativi visti in precedenza; sul fronte culturale, alimentando una persistente e radicale ostilità alle mafie da parte di ampi settori della società.

L’avversione nei confronti dei mafiosi si rafforzerà ed espanderà con le bombe di Capaci, via D’Amelio, Roma, Firenze e Milano. Di fronte a questa nuova ‘emergenza’, il movimento antimafia, al Sud come al Nord, prova (o riprova) a organizzarsi ed escogita nuove modalità di azione. Il primo banco di prova è, al solito, Palermo, dove all’indomani della strage di Capaci nasce il Comitato dei lenzuoli, formato da cittadini che, attraverso il passaparola e l’imitazione spontanea, appendono ai balconi delle proprie abitazioni un lenzuolo bianco (R. Alajmo, Un lenzuolo contro la mafia, 1993). Un gesto tanto semplice quanto rivoluzionario, che segna uno spartiacque nell’atteggiamento pubblico nei confronti delle mafie. Un atto innocuo in termini di ricadute concrete, ma dall’alto valore simbolico, perfettamente in linea con il trend storico che qualifica le trasformazioni dei repertori dell’azione collettiva (E. Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 1996; trad. it., I movimenti sociali, 2001, p. 34). Un’altra innovazione palermitana è la catena umana che, a un mese dall’attentato di Capaci, si distende tra l’abitazione di Falcone e il Palazzo di giustizia. Come già dieci anni prima, i tentativi di concertare e promuovere le azioni delle realtà associative antimafia palermitane, dapprima con la creazione del Cartello antimafia poi con quella di Palermo anno uno, andranno nuovamente incontro a crescenti e frustranti difficoltà che ne mineranno l’efficacia e la stessa sopravvivenza (Santino 2000, 20092, pp. 290-96).

La stagione delle bombe dei primi anni Novanta coincide con la destrutturazione del sistema partitico. Ad andare in crisi sono quei partiti che fino ad allora avevano esercitato un presidio su ogni aspetto della vita pubblica, perfino sulla lotta alle mafie. Fino ad allora, era stato poco lo spazio che i partiti avevano lasciato affinché su questo tema si sviluppasse un associazionismo autonomo e indipendente. Stando così le cose, in quegli anni in Sicilia «il nuovo poteva nascere solo al di fuori dei tradizionali recinti del sistema politico, anzi in opposizione ai partiti politici, quelli di governo come quelli di opposizione» (S. Lupo in Mafia e società italiana, 1997, p. 20). Un passaggio emblematico del rigetto della mediazione partitica da parte di cittadini e associazioni impegnate contro le mafie si consuma con la parabola politica di Leoluca Orlando, esponente della sinistra democristiana e più volte sindaco di Palermo. Nel corso degli anni Ottanta, il profilo politico di Orlando andava sempre più qualificandosi per il suo impegno antimafia, immagine che di certo concorse al suo successo politico. A seguito di laceranti contrasti interni, dovuti tra l’altro alla problematica conciliazione tra le sue battaglie antimafia e la militanza nel partito che in Sicilia era considerato il più ‘compromesso’ con ‘cosa nostra’, Orlando fuoriuscì dalla Democrazia cristiana per fondare e guidare, nel 1991, un nuovo soggetto politico, La rete. I caratteri distintivi della nuova aggregazione politica erano essenzialmente due: la lotta a tutto campo contro le mafie, la critica ai partiti tradizionali che si accompagnava all’esaltazione delle virtù della società civile (M. Tarchi, L’Italia populista. Dal qualunquismo ai girotondi, 2003, pp. 125-27). Nel frangente storico di tangentopoli e delle stragi mafiose, la formula politica che teneva insieme antimafia e antipartitismo si rivelò particolarmente fortunata e, per un breve periodo, La rete conquistò un ruolo politico e istituzionale di tutto rispetto. Nel 1994, il ritorno alla ‘normalità’ della politica (sebbene su basi rinnovate) e il contestuale riflusso delle mobilitazioni antimafia logorarono le basi sulle quali il nuovo partito aveva edificato il proprio successo, decretandone il rapido declino.

L’esperienza de La rete segna un’innovazione nelle forme organizzate di lotta alle mafie. Essa ha, infatti, una natura ibrida e in grado di tenere insieme, con indubbio successo, il livello politico e istituzionale con quello movimentista. Proprio per la miscela di antimafia e antipartitismo che la contraddistingue, il successo de La rete sembra ribadire che un reale impegno contro le mafie è possibile solo al di fuori dei partiti tradizionali e unicamente se la società civile si organizza e decide di impegnarsi nelle istituzioni. Come dichiarava nel 1993 uno dei fondatori del nuovo soggetto politico:

Per molto tempo noi abbiamo pensato che, siccome la politica era corrotta, dovevamo – come dire? – aggirarla senza lasciarcene invischiare e puntare le nostre carte sulle parti migliori dello Stato […]. Sennonché, a un certo punto, ci siamo accorti che la politica condizionava tutto, letteralmente tutto. Così potevi anche avere i giudici migliori ma la politica organizzava le campagne di stampa contro di loro. Li trasferiva, li puniva; potevi avere dei buoni ufficiali di polizia o funzionari pubblici ma la politica li mortificava. A quel punto ci siamo resi conto che l’unico modo per neutralizzare e battere la vecchia politica era quello d’inventare un modo radicalmente nuovo di fare politica (Dalla Chiesa 1993, p. 114)

Sulla scorta di questa innovativa esperienza politica – che coniuga partito, movimento, società civile e istituzioni, e che ha una testa siciliana ma un corpo nazionale – e sospinto dall’onda emozionale delle stragi e dal vuoto lasciato dai partiti storici, intorno a metà anni Novanta il movimento antimafia riesce progressivamente a dotarsi di stabili strutture organizzative di respiro nazionale. Nel febbraio del 1993, su iniziativa di don Luigi Ciotti, animatore del Gruppo Abele di Torino, e in collaborazione con l’Osservatorio sulla camorra di Napoli, il Centro siciliano di documentazione ‘Giuseppe Impastato’ di Palermo e l’Observatoire géopolitique des drogues di Parigi, nasce il mensile «Narcomafie», con sede nel capoluogo piemontese (Jamieson 2000, p. 143). Da lì a poco, nel 1995, sempre su impulso di don Ciotti, nascerà Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che ben presto diventa il punto di riferimento della società civile impegnata contro le mafie. Se è vero che esiste la criminalità organizzata – è uno dei più fortunati slogan di Libera – c’è allora bisogno di costruire anche la legalità organizzata.

Libera si presentava come un’associazione di associazioni e tale è rimasta per un decennio, quando è stato ammesso anche il tesseramento individuale. Un’associazione ombrello, dunque, che mirava a rendere continuo, organizzato e coordinato il lavoro che già le realtà associative, di diversa estrazione politico-culturale, svolgevano nei territori; un tessuto connettivo che ambiva a tenere insieme associazioni ‘specializzate’ nella lotta alle mafie e quelle ‘non specializzate’ (Ramella e Trigilia in Mafia e società italiana, 1997, p. 29), tra le quali le grandi associazioni nazionali. In questo nuovo ‘contenitore’ le prime avrebbero messo a disposizione di associazioni che si occupavano principalmente di altro (educazione, ambiente, religione ecc.) il capitale di conoscenza e di esperienza antimafia accumulato negli anni; le seconde avrebbero portato in dote le proprie reti organizzative, particolarmente capillari nel Centro-Nord. Pur essendo essenzialmente una creatura dell’associazionismo e della società civile, nella genesi di Libera i partiti non furono corpi del tutto estranei. Un ruolo non secondario lo ebbero infatti alcuni esponenti dei partiti della sinistra (Luciano Violante tra tutti) e le loro organizzazioni giovanili, come la Sinistra giovanile.

I repertori dell’azione collettiva adottati dai dirigenti di Libera sono prevalentemente di carattere convenzionale: incontri tematici, corsi di educazione alla legalità nelle scuole, petizioni, grandi manifestazioni pubbliche e così via. Con queste azioni Libera intende diffondere la cultura della legalità, mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, esercitare una pressione democratica sulle istituzioni affinché l’impegno contro le mafie sia sempre una priorità nell’azione legislativa e amministrativa. La prima e probabilmente più importante campagna di mobilitazione promossa da Libera fu la raccolta di oltre un milione di firme a sostegno di una proposta di legge sulla destinazione obbligatoria a fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi. Nel volger di poco, il largo consenso che si creò intorno all’iniziativa condusse all’approvazione della legge 109/96, ritenuta ancora oggi uno dei punti fermi nella lotta alle mafie. Allo stesso tempo, il clamoroso risultato raggiunto sancì il ruolo di guida di Libera nell’associazionismo antimafia.

Una delle novità più rilevanti introdotte da Libera nel panorama antimafia riguarda la sua dimensione territoriale. Fin dalla nascita, che ha il suo epicentro a Torino, l’associazione si presenta con una fisionomia nazionale e un progressivo radicamento dentro e fuori i confini delle regioni a tradizionale insediamento mafioso. Non a caso, ancora nel 2012, la regione che registra il numero più alto di sedi locali di Libera è, appunto, il Piemonte (47), seguito dalla Sicilia (26), dalla Puglia (22) e dal Lazio (22) (Libera, Bilancio sociale 2012, 2013, p. 18). L’appuntamento annuale promosso dall’associazione, la Giornata della memoria e dell’impegno, che si tiene il primo giorno di primavera, testimonia altresì la capillarità del movimento antimafia e la sua diffusione territoriale. Le città che hanno ospitato l’evento, dalla prima edizione romana del 1996 a oggi, sono dislocate sull’intero territorio nazionale e, a Modena come a Potenza o a Firenze, il corteo è stato sempre molto affollato.

Poco dopo la nascita di Libera, nel maggio del 1996, un gruppo ristretto di enti locali dà vita all’associazione Avviso pubblico. Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Come Libera per l’associazionismo, Avviso pubblico si propone di mettere in rete gli amministratori locali che intendono fare della lotta alle mafie una priorità nella propria azione politica e di governo. La tendenza verso una dimensione nazionale e unitaria dell’azione antimafia trova ulteriore conferma nella geografia di Avviso pubblico: tra i 14 soci fondatori figurano un Comune siciliano, sei dell’Emilia Romagna, due calabresi, uno pugliese, tre campani; completava il gruppo la Regione toscana (Avviso pubblico, Atto costitutivo, 1996). In seguito l’associazione si è irrobustita e la sua vocazione nazionale ancor più rafforzata, tanto che nel 2014 essa è composta da circa 250 soci, di cui 45 in Emilia Romagna, 43 in Toscana, 41 in Lombardia e annovera tra le sue fila sette regioni (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) e città della caratura di Roma, Milano, Torino, Bologna, Bari, Firenze, Reggio Calabria.

Un altro vivace spezzone del movimento antimafia, che nasce in Sicilia ma che nel corso del tempo si è propagato fuori dai confini dell’isola, è l’associazionismo antiracket e antiusura. In oltre vent’anni di attività, anche grazie al sostegno delle istituzioni che, a ondate successive, hanno messo in campo specifici strumenti di contrasto, l’associazionismo antiracket e antiusura si è strutturato intorno alla Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) alla quale fanno capo 60 associazioni locali, di cui: 28 in Sicilia, 14 in Campania, 8 in Puglia, 5 nel Lazio, 4 in Calabria e 1 in Basilicata. Come si desume da questo breve elenco, l’associazionismo antiracket e antiusura rimane essenzialmente confinato nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, laddove i fenomeni che si intende contrastare sono più diffusi e la loro incidenza sull’economia e la vita degli imprenditori certamente più rilevante.

Proprio sul fronte dell’antiracket si registrano, nell’ultimo decennio, le più interessanti innovazioni dei repertori dell’azione collettiva. Nel giugno del 2004, a Palermo, nasce il Comitato Addiopizzo che propone di applicare alla lotta alla mafia – e al racket delle estorsioni in particolare – il principio del consumo critico. Impiegata da tempo da movimenti consumeristi ed ecologisti, e rilanciata nei primi anni Duemila da un combattivo movimento new global, questa forma di azione prevede che le scelte di consumo – comportamento privato per antonomasia – tengano conto del loro impatto sociale e politico, non solo economico. Insomma, alla razionalità propria del mercato il consumatore critico sostituisce, o quantomeno affianca, una logica politica e valoriale. Nell’estate del 2004, dopo una campagna di affissioni clandestina che attira l’attenzione pubblica, il Comitato Addiopizzo si assumerà l’onere di organizzare localmente il consumerismo antimafia. Nella pratica, il comitato crea, sulla base di un’adesione volontaria, una selezionata lista di commercianti e imprenditori che dichiarano di non pagare il pizzo. Verso gli esercizi commerciali di questi imprenditori i cittadini disposti ad aderire alla campagna di mobilitazione (significativamente intitolata Contro il pizzo cambia i consumi) orienteranno le proprie scelte di acquisto. In breve tempo, la lista degli esercizi commerciali ‘pizzo free’ raggiungerà quota 200; circa 10.000 saranno invece i consumatori che, con il proprio nome e cognome riportato sul sito web del comitato, dichiarano di aderire alla campagna.