La politica estera di Obama e il nuovo pivot asiatico

di Mario Del Pero

L’ultimo decennio ha visto il ritorno dell’idea che il primato globale degli Stati Uniti sia prossimo alla fine, che il declino relativo degli Usa e l’emergere di nuove potenze sulla scena mondiale costituiscano tratti ineluttabili delle relazioni internazionali contemporanee: destini di una traiettoria storica di cui ignoti sono i percorsi e le modalità, non gli esiti ultimi.

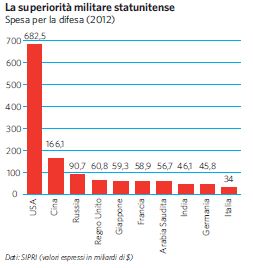

Uno sguardo più attento e meno legato alle contingenze rivela però la persistenza, e finanche il consolidamento, di alcuni dei tratti strutturali dell’egemonia americana per come questa è andata definendosi nell’ultimo quarantennio. I tre pilastri di tale egemonia – quelli che per convenienza potremo definire i poteri economico, militare e ideologico – continuano ad agire in virtù della loro forza e, anche, dell’assenza di alternative credibili. Il dollaro rimane la valuta dominante del sistema monetario internazionale: quella in cui si fissano i prezzi delle principali materie prime, con cui avviene la gran parte delle transazioni commerciali, che viene usata con funzione di riserva e che permette al mercato statunitense di consumare voracemente e trainare la crescita economica mondiale. La superiorità militare degli USA – forse l’elemento più facilmente misurabile del loro primato – rimane incontestata e all’orizzonte non si scorgono potenziali sfidanti, quanto meno su scala globale. La fascinazione che l’America ancor oggi proietta, il suo impareggiabile soft power, dimostra di poter resistere anche agli eccessi unilateralisti e ipernazionalisti del post-11 settembre, come hanno ben evidenziato l’entusiasmo suscitato in tutto il mondo dall’elezione di Barack Obama nel 2008 e l’infatuazione globale per il nuovo presidente che l’ha accompagnata.

L’era unipolare a leadership statunitense non è quindi giunta al capolinea. E la sua fine non è inevitabile o dietro l’angolo. Viviamo in un sistema internazionale nel quale vi è ancora un soggetto egemone, superiore a tutti gli altri e maggiormente capace di condizionare l’ordine mondiale, la sua architettura istituzionale e l’operare delle tante organizzazioni che ne regolano e disciplinano l’agire. Questo soggetto è costituito, appunto, dagli Stati Uniti.

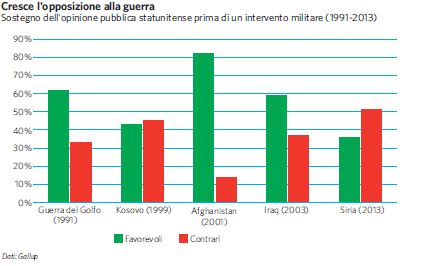

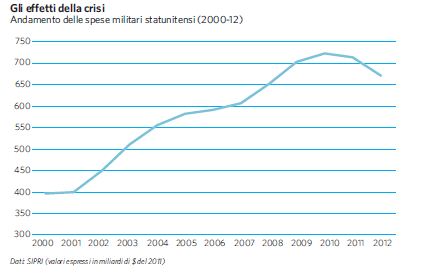

Però anche gli Usa sono costretti a confrontarsi con problemi e costrizioni nuovi, legati tanto ad alcune contraddizioni strutturali della loro egemonia quanto ai cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio, in particolare dopo gli attentati al Pentagono e alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Ognuno dei tre pilastri dell’egemonia statunitense porta con sé dilemmi dalla difficile risoluzione. Il primato del dollaro contribuisce ad alimentare una situazione di debito crescente e di quasi strutturale doppio deficit, interno ed esterno. La netta superiorità militare si rivela sempre meno spendibile in conflitti di tipo asimmetrico, come quelli in Afghanistan e in Iraq, e con un’opinione pubblica non disposta a sostenere i sacrifici, umani e materiali, che la guerra, qualsiasi guerra, comporta. In ultimo, il discorso inclusivo e liberale necessario per costruire il consenso internazionale, indispensabile a una nazione egemone, va sistematicamente a scontrarsi contro quello orgogliosamente nazionalista, funzionale alla mobilitazione dell’opinione pubblica interna. I fallimenti strategici degli anni in cui fu presidente George W. Bush (2001-09), quello iracheno in particolare, hanno reso ancor più complesso l’esercizio di un’egemonia già di per sé difficile, esacerbando le resistenze al primato statunitense e rafforzando la storica ritrosia degli elettori americani ad appoggiare gli oneri di una politica estera attiva, interventista e globale.

A questi problemi si sono aggiunti, dopo il 2007-08, gli effetti della crisi economica, che hanno acuito la richiesta di disimpegno internazionale dell’opinione pubblica interna e sottratto risorse a voci di bilancio cruciali per l’azione internazionale degli Usa, spese militari e aiuti allo sviluppo su tutti. In un recente sondaggio del Council on Global Affairs di Chicago, solo il 14% degli intervistati statunitensi ha dichiarato che un obiettivo centrale dell’azione internazionale degli Stati Uniti sia aiutare altri paesi a raggiungere ‘una forma democratica di governo’ (era il 34% nel 2002). Nello stesso sondaggio, percentuali ampiamente maggioritarie degli intervistati si sono dichiarate favorevoli a riduzioni delle spese militari e hanno affermato di considerare l’intervento militare in Afghanistan – a lungo presentato anche da Obama e i democratici come la guerra ‘giusta’ e ‘necessaria’ in contrapposizione a quella ‘sbagliata’ e ‘futile’ intrapresa in Iraq – un errore e una decisione che non ha reso gli Usa più sicuri dalla minaccia del terrorismo.

, , , , ,

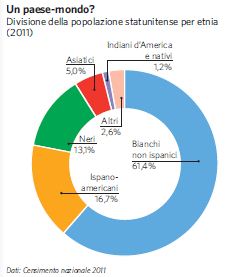

La risposta di Obama

Insediatosi nel gennaio 2009, Barack Obama ha cercato di rispondere a queste sfide e costrizioni operando su tre diversi livelli: retorico, diplomatico e strategico. Con Obama, il discorso di politica estera statunitense – la retorica che ne spiega e giustifica le scelte e gli obiettivi – ha conosciuto un radicale mutamento rispetto agli anni di Bush, in particolare quelli del suo primo mandato (2001-5). Obama si è sforzato di offrire al mondo un discorso ecumenico, inclusivo e multilaterale, centrato sull’idea che il dialogo e la collaborazione con gli altri soggetti del sistema internazionale siano fondamentali e che debbano essere promossi attraverso l’utilizzo e la valorizzazione delle istituzioni internazionali, a partire ovviamente dalle Nazioni Unite. Questo discorso è stato integrato dalla riaffermazione di un caposaldo dell’internazionalismo liberal statunitense: l’idea, cioè, che gli Stati Uniti rappresentino in sé un modello di comunità globale, un paese-mondo. Un’idea, questa, che Obama ha affermato con forza, mettendo la sua stessa biografia – sincretica, cosmopolita, meticcia – al centro della sua retorica internazionalista, in particolare nei suoi primi fondamentali discorsi del Cairo (aprile 2009) e di Accra (luglio 2009). In quelle, e in altre occasioni, il presidente statunitense ha usato la sua storia personale come paradigma di un’America capace di rappresentare e sussumere il mondo nella sua interezza. «Sono cristiano», ha affermato Obama al Cairo, «ma mio padre viene da una famiglia keniana che include generazioni di musulmani. Da ragazzo ho passato vari anni in Indonesia, ascoltando all’alba e al crepuscolo l’azan. Da giovane ho lavorato nelle comunità di Chicago, dove molti sono riusciti a trovare dignità e pace nella loro fede musulmana. Da studente di storia, conosco il debito che la civiltà ha nei confronti dell’islam… l’islam è sempre stato una parte della storia dell’America». Ad Accra, questa immedesimazione è stata ancora più forte: «Dopo tutto», ha affermato Obama, «porto con me il sangue dell’Africa e … la storia della mia famiglia racchiude tanto le tragedie quanto i trionfi di una più ampia storia africana». In un difficile esercizio di compromesso ed equilibrio, questo discorso internazionalista è stato integrato da quello pragmatico e realista offerto invece all’opinione pubblica interna. Una retorica dei limiti, quest’ultima, centrata sull’assunto che gli Usa non possano trasformare il mondo, ma debbano invece essere pronti, laddove necessario, a compromessi e mediazioni al ribasso e ad accettare la presenza di un ‘male’ che va combattuto ma non può essere estirpato. Comprendere l’esistenza di questo male, affermò Obama nel discorso tenuto a Oslo in occasione del conferimento del premio Nobel per la pace, significa riconoscere «la storia, l’imperfezione dell’uomo e i limiti della ragione» e l’obbligo conseguente a utilizzare anche la violenza e la forza, laddove non vi siano alternative.

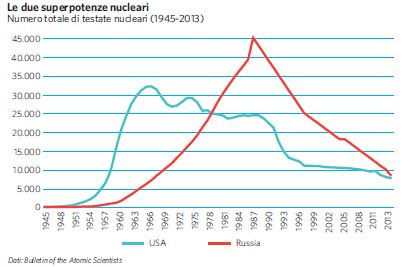

Questo discorso, cautamente realista e parzialmente internazionalista a seconda degli auditori, interni ed esterni, cui è destinato, è servito per giustificare alcune importanti iniziative diplomatiche, dalla valenza tanto simbolica quanto pratica. Obama ha cercato in particolare di rilanciare con forza i negoziati in materia di armamenti, siglando un importante accordo con la Russia (lo Start 2, firmato nel 2010), ancor oggi l’unico reale competitore degli Usa per quanto riguarda gli arsenali nucleari. Questi negoziati hanno assolto, e assolvono, a funzioni plurime. Offrono un segnale tangibile della volontà collaborativa di Washington; alimentano un dialogo con un partner, quello russo, difficile ma indispensabile in alcuni teatri, in particolare quello mediorientale; servono per mostrare un impegno credibile e tangibile alla non proliferazione nucleare, tema centrale per gli Usa e per questa amministrazione alla luce dei programmi nucleari di due paesi difficili, come la Corea del Nord e l’Iran. Il secondo pilastro dell’azione diplomatica di Obama è rappresentato dal Medio Oriente e dal tentativo di rilanciare il processo di pace arabo-israeliano, nella convinzione che costituisca precondizione fondamentale alla risoluzione di molti dei problemi regionali. Come spesso è accaduto, questo sforzo si è rapidamente arenato sulle secche di problemi apparentemente irresolubili e della rigidità degli interlocutori locali, in particolare il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, con il quale le incomprensioni e le tensioni sono state, nei primi anni dell’amministrazione Obama, intense e frequenti.

L’azione diplomatica ha infine riflesso un più generale mutamento delle priorità geopolitiche degli Stati Uniti. La retorica dei limiti che ha informato e qualificato il discorso obamiano ha giustificato un approccio selettivo e particolarista, centrato sull’assunto che vi siano teatri strategicamente primari per gli Stati Uniti e altri dalla rilevanza, se non marginale, quantomeno decrescente. In particolare, l’enfasi è stata posta sull’importanza dell’Estremo Oriente e il necessario riposizionamento, operativo e strategico, verso il teatro dell’Asia-Pacifico.

,

Continuità e discontinuità

Non si tratta, in questo caso, di un’idea nuova. Che l’asse degli interessi statunitensi si sia progressivamente trasferita dall’area atlantica a quella pacifica è cosa affermata da tempo e presente anche in molti documenti degli anni in cui furono presidenti Bill Clinton (1993-2001) e George W. Bush. A dispetto della retorica e, anche, delle aspettative, gli elementi di continuità tra Obama e i suoi predecessori sono peraltro numerosi. Tra questi va menzionata in primo luogo l’aggressiva e controversa campagna contro il terrorismo, che ha avuto il suo momento culminante nell’eliminazione di Osama Bin Laden nel maggio del 2011. Si tratta di una campagna caratterizzata dall’utilizzo di aerei droni e da una politica di assassinii mirati di leader e militanti del terrorismo islamico. Apprezzata dall’opinione pubblica statunitense, anche per i suoi bassi costi e rischi, l’azione antiterroristica di Obama serve anche a limitare il numero di terroristi catturati dagli Stati Uniti, che finiscono per cadere nel buco nero legale venutosi a determinare con le leggi approvate dopo l’11 settembre 2001. E servono a evitare di trasferire ulteriori detenuti nel carcere speciale di Guantánamo, che Obama ha invano cercato di chiudere, scontrandosi infine con l’opposizione del Congresso e di una percentuale maggioritaria degli americani.

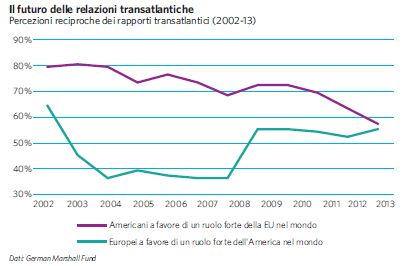

Questa continuità è stata spesso criticata fuori dagli Stati Uniti, ma ha nuociuto meno del previsto all’immagine di Obama, in particolare in Europa, dove i livelli di popolarità del presidente rimangono ancor oggi alti. A questa popolarità non corrisponde però una rinnovata coesione euro-statunitense. Anche su questo è possibile scorgere una parziale continuità tra Bush e Obama, laddove le relazioni transatlantiche, per quanto importanti, non sono più nodali per la politica estera degli Stati Uniti. Una riduzione della rilevanza geopolitica dell’Europa si è intrecciata con alcune divergenze di vedute, in particolare con la Germania, e con una critica più generale mossa dagli Usa alla politica di austerity perseguita dall’Unione Europea (Eu). Durante i cinque anni di presidenza Obama non sono mancati momenti importanti di collaborazione con alcuni partner europei, in particolare il Regno Unito e la Francia, che hanno coordinato e guidato la prima azione della comunità internazionale del post-Guerra fredda nella quale gli Usa non hanno assunto la leadership: quella che nel 2011 ha portato alla caduta del regime di Mu’ammar Gheddafi in Libia. Ma con Obama non vi è stata quella rivitalizzazione delle relazioni transatlantiche che molti auspicavano e preconizzavano. Le rivelazioni sull’intensa attività spionistica promossa dalle agenzie d’intelligence statunitensi anche in Europa hanno anzi acuito le tensioni e le incomprensioni tra le due sponde dell’Atlantico.

Un ultimo elemento di continuità tra Obama e Bush è rappresentato dal tentativo di rilanciare i processi di liberalizzazione commerciale globale. Tale sforzo è stato perseguito attraverso accordi bilaterali e regionali, e per il tramite degli interminabili negoziati promossi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, Wto). I risultati sono stati finora limitati. Piccoli passi avanti sono stati compiuti nelle negoziazioni del Wto, con accordi finalizzati a ridurre i sussidi alle esportazioni e i diritti doganali, in particolare per prodotti provenienti da paesi meno avanzati. Gli ambiziosi piani di creazione di aree di libero scambio transatlantica e transpacifica rimangono al momento ancora futuribili, e sono in una certa misura ostaggio di dinamiche politiche e diplomatiche.

I due teatri, strettamente intrecciati, su cui si è concentrata l’azione della politica estera di Obama sono stati però quello Pacifico e quello mediorientale. In una certa misura, esiste un’interdipendenza: la riduzione della centralità strategica del Medio Oriente è almeno in parte funzionale al riposizionamento strategico verso il Pacifico e alla strategia del cosiddetto Pivot to Asia.

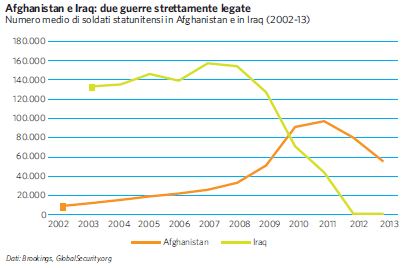

Sotto le pressioni dell’opinione pubblica interna e in conseguenza dei fallimenti strategici del suo predecessore, Obama ha proceduto a porre termine all’intervento statunitense in Iraq e, dopo un iniziale aumento del numero di truppe americane, a ridurre gradualmente l’impegno degli Usa in Afghanistan. I sommovimenti avvenuti nel mondo arabo, con le rivolte che hanno portato alla caduta del regime tunisino e di quello egiziano, sono stati seguiti con un mix di cautela e passività da parte degli Stati Uniti, come del resto la crisi apertasi in conseguenza della drammatica guerra civile in Siria. Pur nell’estrema diversità delle situazioni, la reazione di Washington alle cosiddette Primavere arabe pare dettata da alcuni elementi comuni: fatica nel leggere le dinamiche in atto e le potenziali conseguenze; convincimento che un’ingerenza palese degli Stati Uniti sarebbe potuta risultare controproducente; approssimazione analitica e parziale disinteresse.

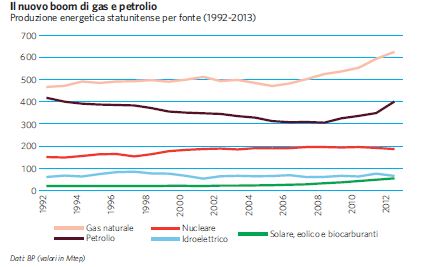

Elementi, questi, che riflettono appunto la riduzione della rilevanza geopolitica del Medio Oriente. Alla quale concorrono almeno quattro fattori. Il primo è rappresentato dal fallimento del grand design strategico che Bush e i suoi consiglieri neoconservatori avevano cercato di promuovere nella regione mediorientale. L’idea cioè che fosse necessario lanciare una rivoluzione politica e culturale con cui erodere le basi di consenso del radicalismo islamista. Nelle intenzioni, l’intervento in Iraq doveva assolvere primariamente a questa funzione: avviare una destrutturazione degli equilibri geopolitici mediorientali; liberare gli Usa da una dipendenza verso alcuni alleati regionali (l’Arabia Saudita su tutti); attivare processi di democratizzazione e occidentalizzazione; garantire l’accesso alle risorse petrolifere. Si trattava di un progetto sulla carta coraggioso e coerente, risoltosi però in un assoluto fallimento strategico, che da un certo momento in poi, ha indotto Washington a cercare di ripristinare quella stabilità e quell’equilibrio che proprio le azioni statunitensi avevano finito per turbare e incrinare. È questo il secondo fattore che spiega il parziale disimpegno americano dal Medio Oriente: a dispetto di tutto, il quadro geopolitico mediorientale non è, oggi, particolarmente svantaggioso per gli Stati Uniti. Gli Usa sono infatti alleati con la principale potenza militare della regione (Israele), con il suo paese più ricco (l’Arabia Saudita) e con un paese emergente, al di là di tutte le sue difficoltà contingenti (la Turchia). Gli Usa rimangono inoltre il soggetto extra-regionale di gran lunga più influente, anche in virtù della loro impareggiabile dotazione d’infrastrutture militari nell’area. E beneficiano dell’interesse di tutti i principali attori mediorientali a preservare una stabilità tanto fragile quanto preziosa, come rivela bene lo sforzo intrapreso dalla nuova leadership iraniana per sottrarsi alla condizione d’isolamento, riallacciare i rapporti con il nemico americano e svolgere un ruolo più importante nella diplomazia multilaterale regionale. Il terzo fattore che spiega, e permette, la riduzione dell’importanza del Medio Oriente per gli Stati Uniti è rappresentato dalla minor dipendenza statunitense nei confronti delle risorse energetiche dell’area. Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche, un’aggressiva politica d’investimenti in fonti alternative e la ‘scoperta’ del metano hanno permesso agli Usa di affrancarsi almeno in parte da una variabile che ne ha spesso condizionato le scelte e le politiche in Medio Oriente. Le importazioni statunitensi di petrolio da paesi dell’Opec sono diminuite di quasi il 25% tra il 2008 e il 2013, laddove è cresciuta del 20% la produzione interna di gas naturale. È presto per dire se tale affrancamento sia definitivo e ineluttabile; di certo, però, ci si trova di fronte a un momento potenziale di svolta che, laddove consolidato nel tempo, potrebbe davvero trasformare il ruolo e l’importanza della variabile mediorientale nell’equazione che definisce le scelte e le strategie della politica estera americana. Infine, quarto e ultimo fattore, agisce la necessità di distribuire in modo più equilibrato mezzi ampi, ma decrescenti, e un patrimonio di consenso e appoggio a scelte di politica internazionale che è oggi qualificato e mai scontato. Agisce in altre parole la necessità di trasferire parte dell’impegno e delle risorse degli Stati Uniti verso quello che, nella prospettiva selettiva e particolaristica adottata dall’amministrazione Obama, è considerato il teatro strategico primario: l’Estremo Oriente.

, , , , ,

Il nuovo pivot asiatico

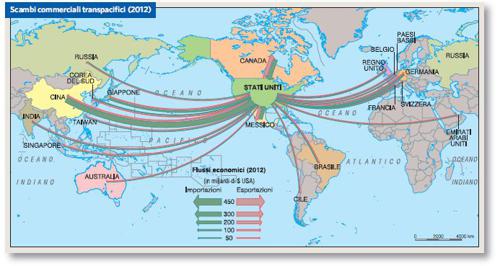

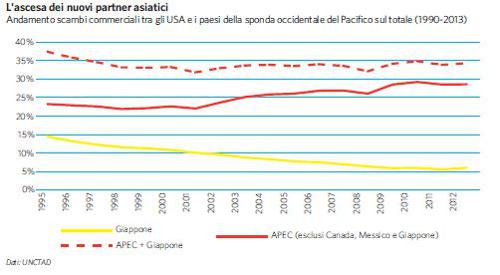

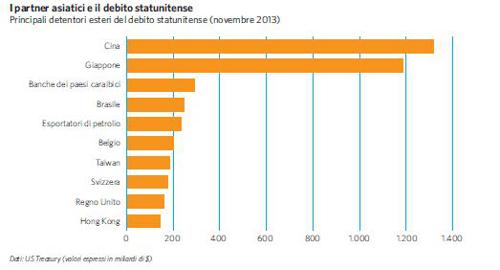

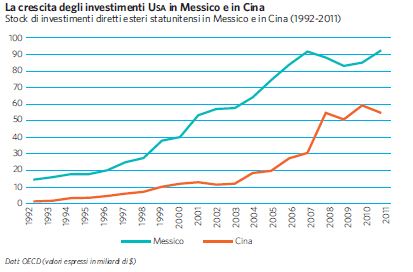

È questo il cosiddetto pivot asiatico (Pivot to Asia o Asia Pivot) dell’azione internazionale di Washington: l’idea cioè che sia l’Asia, oggi, il cuore delle dinamiche mondiali e l’area dove maggiori sono le sfide e le minacce all’egemonia degli Stati Uniti. Anche in questo caso, diverse sono le dinamiche che agiscono e informano tale ridefinizione delle priorità geopolitiche e il mutamento di strategia che determinano. Il primo, eclatante fattore è ovviamente rappresentato dall’immensa espansione degli scambi commerciali transpacifici, che negli anni hanno superato quelli transatlantici. La relazione commerciale bilaterale più importante è ovviamente quella tra gli Stati Uniti e la Cina, con un volume di scambi passato dai 5 miliardi di dollari del 1981 ai 535 miliardi del 2012. Ma assai significative sono anche quelle con il Giappone (dai 90 miliardi di dollari del 1985 ai 215 del 2012), con la Corea del Sud e con quelle che un tempo erano chiamate le ‘tigri asiatiche’. Sulle rotte transpacifiche corrono in altre parole molte delle dinamiche economiche fondamentali per gli Usa oggi, con modalità peraltro contraddittorie che esacerbano forme d’interdipendenza plurime tra gli Stati Uniti e i loro partner asiatici: i secondi, infatti, godono di forti attivi nella bilancia commerciale con gli Usa (nel solo 2012 sono stati di 76 miliardi di dollari per il Giappone e di 315 miliardi per la Cina) e sono spesso tra i principali finanziatori del debito statunitense.

Nella scelta del pivot asiatico pesano in qualche misura anche le trasformazioni demografiche vissute dagli Stati Uniti nell’ultimo quarantennio e i loro inevitabili riverberi politici ed elettorali. L’immigrazione (dall’Asia e dall’America Latina) e gli spostamenti interni hanno modificato gli equilibri tradizionali e reso più importanti ed economicamente centrali l’ovest e il sud-ovest. Come sempre nella storia americana, questi cambiamenti hanno inciso sulla politica estera, contribuendo a trasferire l’attenzione dallo spazio Atlantico a quello Pacifico.

Infine agisce, e in modo decisivo, l’emergere di quello che a tutti gli effetti appare essere il potenziale rivale degli Stati Uniti: la Cina. Un rivale per certi aspetti paradossale, vista la rete di interessi comuni e di dipendenze reciproche che legano Washington e Pechino: la centralità del mercato americano per la crescita cinese; gli investimenti e le delocalizzazioni statunitensi in Cina; il ruolo della Cina nell’acquisizione di dollari e nel finanziamento del debito americano. Nondimeno, le relazioni sino-statunitensi sono caratterizzate da una miscela precaria di collaborazione e competizione che spiega l’attenzione e l’impegno crescenti degli Usa in Estremo Oriente e l’interesse, nemmeno troppo occultato, degli Stati Uniti a gestire, contenere e imbrigliare l’ascesa cinese. Anche perché nell’area pacifica, diversamente da quella atlantica, opera meno la disciplina garantita da sistemi di alleanze multilaterali e da conseguenti alti livelli d’istituzionalizzazione delle relazioni tra gli stati.

Se questi sono i fattori che sottostanno al pivot asiatico di Washington, quali sono i suoi strumenti operativi e quali gli obiettivi che l’amministrazione Obama si ripromette di raggiungere?

Gli obiettivi fondamentali dell’Asia Pivot sono rubricabili in cinque categorie. In primo luogo vi è l’assoluta necessità di mantenere la stabilità regionale, evitando che essa venga messa in discussione dalla recrudescenza di tensioni interstatuali come quelle esplose di recente tra Cina e Giappone in merito alle Isole Senkaku/Diaoyu nel Mar Cinese Orientale. Stabilità significa principalmente gestione e mantenimento di fondamentali spazi comuni, su tutti quelle rotte marittime sulle quali corrono impressionanti volumi di merci. In secondo luogo vi è il desiderio degli Stati Uniti di espandere ulteriormente gli scambi, individuando nell’area dell’Asia-Pacifico lo spazio naturale di una politica commerciale più aggressiva degli Usa e delle loro imprese. Opera, qui, una certa funzionalità tra la volontà di Obama di sostenere e appoggiare con più forza le esportazioni statunitensi (che tra il 2008 e il 2012 in Cina sono passate da 70 a 103 miliardi di dollari) e un maggiore impegno in uno spazio, quello del Pacifico, che pare offrire ampie possibilità in tal senso. Il terzo obiettivo è, appunto, quello di contenere la Cina, ovvero dettare tempi e modalità della sua piena integrazione nell’ordine regionale e globale a egemonia statunitense. Un risultato, questo, da ottenersi potenziando la presenza militare statunitense, come evidenziato dal dispiegamento di un contingente di marines nella base di Darwin in Australia, ovvero consolidando i rapporti, e la collaborazione, con gli alleati storici di Washington, a partire ovviamente da quello giapponese, con il quale è stato ratificato un accordo per continuare a utilizzare l’importante base di Okinawa. Questo ci porta al quarto obiettivo dell’Asia Pivot: riaffermare la leadership regionale degli Stati Uniti, sfruttando i timori che l’ascesa cinese sta suscitando per ribadire la garanzia di sicurezza offerta da Washington. Di nuovo, agisce qui un potenziale paradosso tra forme d’integrazione economica regionale, nelle quali la Cina è assoluta protagonista, e la recrudescenza di antagonismi interstatuali catalizzati proprio dall’accresciuta potenza di Pechino. L’ultimo obiettivo dell’Asia Pivot e della narrazione che l’accompagna è legato a dinamiche interne statunitensi: a soddisfare preoccupazioni anticinesi diffuse tra l’opinione pubblica statunitense, ovvero a giustificare forme d’interventismo internazionale nei confronti delle quali molti americani esprimono oggi perplessità, se non aperto scetticismo. Enfatizzare con forza finanche eccessiva l’importanza dell’Estremo Oriente per l’interesse nazionale statunitense serve anche alla costruzione del consenso interno, o quantomeno a contrastare le pressioni di chi invoca un più radicale disimpegno degli Stati Uniti e conseguenti tagli al bilancio della difesa.

A fronte della retorica utilizzata per giustificare il nuovo pivot asiatico, le scelte compiute sono state poche e dalla rilevanza spesso più simbolica che pratica: la riattivazione e il potenziamento, appunto, della base di Darwin; il maggior attivismo statunitense in varie iniziative multilaterali regionali; le infinite discussioni con la Cina per cercare di correggere alcuni degli squilibri e delle asimmetrie della relazione sino-statunitense e per convincere Pechino ad accettare finalmente una seria rivalutazione del renminbi contro il dollaro. Vi è stato finora uno scarto, forse inevitabile, tra parole e fatti, discorso e politica. Assieme all’impossibilità per gli Stati Uniti, il soggetto egemone nonostante tutto, di disimpegnarsi pienamente da altri teatri, come ben evidenziato dalla crisi siriana, ciò mostra però i limiti pratici e anche concettuali della svolta asiatica di Washington.

, , , ,

La biografia di Obama

È una biografia straordinaria, quella di Barack Hussein Obama. Meticcia, sincretica, cosmopolita. Per certi versi improbabile: cresciuto da una madre bianca americana, figlio di un padre kenyota, Obama è arrivato a Chicago dopo aver vissuto alle Hawaii e in Indonesia ed essersi formato a Harvard. È un cittadino degli Stati Uniti d’America che porta con sé ’il sangue dell’Africa’, come ebbe a dire nel suo discorso di Accra, nel luglio 2009. Ed è un presidente cristiano che ha al contempo vissuto per un periodo in un paese a maggioranza musulmana, come ricordò nel suo celebre discorso del Cairo, nel giugno dello stesso anno. Due momenti, questi, che rappresentano emblematicamente uno dei successi principali di Obama: essere riuscito a universalizzare la propria biografia. A sovrapporla a quella della nazione che guida e, in ultimo, alla storia del mondo che gli Stati Uniti ambiscono a rappresentare e riassumere. La sua biografia è diventata quella degli Stati Uniti che sono, idealmente, il luogo dove ogni rinascita è possibile e che è capace di assorbire, nella sua storia, la diversità e la pluralità del mondo. Il presidente ha ricercato e costruito il proprio consenso interno e internazionale rilanciando un discorso ecumenico e relativistico alla cui forza e credibilità ha fortemente contribuito l’uso di una biografia eccezionale. È la sua figura a incarnare la composizione delle differenze e a simboleggiare la possibilità di superamento delle antiche fratture di etnia, religione e civiltà. È dunque anche la storia personale del presidente che, in ultimo, legittima e rafforza la rappresentazione di Obama e della nazione come leader e icona globale.

L’alleanza con il Giappone

Quella tra Stati Uniti e Giappone è l’alleanza più importante della regione del Pacifico: il perno del sistema di sicurezza che gli USA costruirono nell’area dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Un perno, questo, a lungo basato su un baratto esplicito nel quale gli Stati Uniti provvedevano alla difesa del Giappone e questi beneficiava di tale garanzia cedendo parte della propria sovranità, ospitando basi statunitensi sul suo territorio e permettendo agli USA di avanzare la linea del contenimento della Cina e dell’Unione Sovietica. Profonde interdipendenze commerciali e finanziarie integravano la dimensione della sicurezza, facendo del mercato statunitense il volano dell’economia export-led del Giappone, laddove a partire dagli anni Settanta Tokyo diventava il principale finanziatore esterno del debito statunitense (ruolo nel quale è stato poi superato dalla Cina). La relazione tra USA e Giappone è quindi profonda e forte. Ma negli anni è stata spesso contestata da gruppi pacifisti e nazionalisti giapponesi che denunciano la presenza militare americana e i limiti che questa pone alla piena indipendenza del paese. Soprattutto, una relazione costruita in tempo di Guerra fredda è stata destabilizzata dalla fine del confronto tra statunitensi e sovietici e dall’impetuosa ascesa della Cina. Questa significativa alterazione degli equilibri in Estremo Oriente pone gli USA, e l’amministrazione Obama, in una condizione assai difficile, come ben evidenziato dalla recente disputa tra Cina e Giappone sulle isole disabitate Diaoyu/Senkaku, che entrambi i paesi rivendicano. Gli USA debbono ribadire il loro impegno a garantire la sicurezza del Giappone, riaffermando così il ruolo di soggetto egemone nell’area transpacifica, contenendo però possibili escalation della crisi ed evitando di mettere in difficoltà una relazione profonda, complessa e ambigua come quella tra Stati Uniti e Cina.

Per saperne di più

M. BENTLEY, J. HOLLAND (2013) Obama’s Foreign Policy: Ending the War on Terror, Routledge, New York.

J. DAVIS (2012) The Barack Obama Presidency: a Two year Assessment, Palgrave Macmillan, New York.

M. DEL PERO (2011) Libertà e Impero. Gli Stati Uniti e il Mondo, 1776-2011, Laterza, Roma-Bari.

M. DEL PERO (2009) A New Foreign Policy for the United States?, in E. Jones e S. Vassallo The 2008 U.S. Presidential Election. A Story in Four Acts, Palgrave Macmillan, New York, pp. 195-212.

G.J. IKENBERRY (2011) Liberal Leviathan. The Origins, Crisis and Transformation of the American World Order, Princeton University Press, Princeton; trad.it. Leviatano liberale. Le origini, le crisi e la trasformazione dell’ordine mondiale americano, Utet Università, Torino 2013.

F. A. GERGES (2012) Obama and the Middle East: the End of America’s moment?, Palgrave Macmillan, New York.

M. S. INDYK, K. G. LIEBERTHAL, M. E. O’HANLON (2012) Bending History: Barack Obama’s Foreign Policy, The Brookings Institution Press, Washington D.C.

Z. LAIDI (2012) Limited Achievements: Obama’s Foreign Policy, Palgrave Macmillan, New York.

V. NASR (2013) The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat, Doubleday, New York.

R. S. ROSS, Z. FENG (2009) China’s Ascent. Power, Security, and the Future of International Politics, Cornell University Press, Ithaca.

R. SINGH (2012) Barack Obama’s Post-American Foreign Policy: the Limits of Engagement, Bloomsbury Academic, New York.

Approfondimento

L’elezione di Barack Obama a presidente degli USA nel 2008 suscitò speranze e attese nel mondo arabo. Era il primo presidente di colore della storia statunitense e il primo con antenati di religione musulmana e con due nomi (Barack Hussein) di radice araba. In più, nel giugno 2009 annunciò al Cairo la sua intenzione di cercare un «nuovo inizio» nelle relazioni tra Stati Uniti e islam, fondate sui «principi condivisi» di «giustizia e progresso, tolleranza e dignità di ogni essere umano».

Cinque anni più tardi, la politica mediorientale dell’amministrazione Obama ha solo parzialmente mantenuto l’impegno di realizzare un vero nuovo inizio rispetto alle controverse politiche del suo predecessore.

Il ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq era tra le principali promesse elettorali nella campagna presidenziale di Obama e uno dei cardini della cosiddetta ‘dottrina Obama’, fondata sull’idea di rimodulare la leadership americana riconoscendone i ‘limiti in termini di risorse e capacità’. Il ritiro fu completato nel 2011 (sia pur controbilanciato da una rapida crescita della presenza di compagnie militari private) e corrispose a una espansione della presenza militare in Afghanistan, che fu poi seguita da un graduale disimpegno, reso possibile anche dall’uccisione di Osama Bin Laden nel maggio 2011.

Tuttavia, tali eventi furono in larga parte oscurati dalle cosiddette ‘Primavere arabe’, che colsero l’amministrazione Obama e il resto del mondo di sorpresa. Dopo alcune settimane di cautela e un debole sostegno espresso alla causa della rivoluzione egiziana nel febbraio 2011, Obama ha condiviso (sia pure con una certa riluttanza) l’intervento militare in Libia. Ma, a tutt’oggi, ha chiare difficoltà a sviluppare un approccio coerente alla guerra civile in Siria, in parte a causa della complessità ideologica dell’opposizione al regime di Bashar al-Assad.

In paesi come l’Egitto, Obama si è mostrato pragmatico ed aperto a collaborare anche con regimi di orientamento islamista (se democraticamente eletti) per la difesa di interessi comuni. Tuttavia, tali scelte hanno talora suscitato reazioni di sdegno da parte delle opposizioni locali e il conseguente sviluppo di forti sentimenti antiamericani, come in occasione del colpo di stato che ha portato alla rimozione di Mohammed Mursi nel luglio 2013. Tali sviluppi, uniti al rinato attivismo russo nella regione, hanno in parte ridimensionato l’aura di superpotenza regionale di cui gli Stati Uniti godevano almeno dalla fine della Guerra fredda.

In altre aree, e in particolare in relazione alle tre direttrici storiche della politica estera statunitense nella regione – l’alleanza con Israele, l’opposizione al regime iraniano e la difesa delle forniture petrolifere e del regime saudita –, l’impatto della nuova amministrazione è stato nel complesso poco significativo.

Le elezioni israeliane del marzo 2009, che riportarono al potere Benjamin Netanyahu a capo di una coalizione fortemente conservatrice, fornirono fin da subito un interlocutore poco disposto ad accettare le concessioni necessarie per far ripartire il processo di pace con la leadership palestinese. Le gelide relazioni tra Obama e Netanyahu, acuite dal sostegno di quest’ultimo a Mitt Romney nelle elezioni presidenziali del 2012, sono andate di pari passo con le frequenti, ma deboli, condanne da parte dell’amministrazione statunitense all’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e ai raid su Gaza nel 2008-09 e 2012, condanne che hanno avuto scarso impatto sulle politiche del governo israeliano.

Nel giugno 2009, sei mesi dopo l’insediamento di Obama, la rielezione di Mahmoud Ahmadinejad a presidente dell’Iran fu seguita da rivolte di piazza che diedero al neoeletto presidente statunitense la possibilità di presentare le preesistenti sanzioni contro il regime iraniano come un’arma per sostenere ‘il popolo dell’Iran’ nella sua lotta per la democratizzazione del paese. Tali sanzioni furono ulteriormente inasprite nel 2010 a fronte della perdurante opacità del processo di sviluppo nucleare del paese.

L’elezione di Hassan Rouhani nel 2013 è tuttavia coincisa con alcuni significativi segnali di disgelo, testimoniati dalla prima conversazione diretta tra i leader dei due paesi dal 1979 e da un primo accordo sulla questione nucleare. Tali eventi fanno ipotizzare che anche il regime sanzionatorio (che al momento rimane estremamente duro) possa subire un ridimensionamento nel futuro prossimo.

Infine, nonostante l’accento posto da Obama sulla ricerca di una ‘indipendenza energetica’ degli Stati Uniti, l’Arabia Saudita rimane un partner essenziale. Tale posizione dipende sia dalla sua abilità di influenzare i prezzi del mercato petrolifero internazionale, sia dalla sua dipendenza dall’industria militare statunitense, con la quale la leadership saudita discusse nel 2010 accordi commerciali del valore potenziale di 60 miliardi di dollari. Di conseguenza l’Arabia Saudita, in apparente contraddizione con i principi espressi da Obama nel discorso del Cairo, continua a godere di un trattamento preferenziale in relazione alle violazioni di diritti umani entro i suoi confini e nella sua regione di competenza, come in occasione dell’intervento militare contro le rivolte popolari in Bahrain nel marzo 2011.

Nel complesso, dunque, Obama ha impresso alcuni cambiamenti nei rapporti con il mondo arabo e musulmano che rivelano un approccio più costruttivo e attento alle dinamiche politiche, sociali e religiose della regione. Tuttavia, poco appare cambiato in relazione alle dinamiche fondamentali di medio e lungo periodo della politica estera statunitense nella regione, e la strada per sviluppare relazioni fondate sui principi di ‘giustizia e progresso, tolleranza e dignità’ è ancora lunga.

di Marco Pinfari

Approfondimento

All’alba del suo secondo mandato presidenziale, nei primi mesi del 2013, Barack Obama era ancora

un messaggero di speranza per gran parte del mondo. Soprattutto per gli alleati europei degli Stati Uniti, come rilevò il German Marshall Fund of the United States nel suo annuale rapporto. Certo, non tutto nella politica internazionale di Washington stava andando bene: la spaventosa guerra civile in Siria proseguiva senza che qualcuno riuscisse a fermarla, sui programmi nucleari dell’Iran non si registravano progressi, il dopoguerra in Libia si confermava sinonimo di un caos che era già costato la vita all’ambasciatore Chris Stevens, e in Egitto l’esperimento di democrazia islamica guidato da Mohammed Mursi era sull’orlo del fallimento. Ma nel complesso l’immagine di un presidente idealista che faceva il possibile davanti alle convulsioni del mondo rimaneva fortemente impressa nelle opinioni pubbliche internazionali.

Il 2013, però, aveva in serbo per il capo della Casa bianca un frenetico alternarsi di novità positive e negative, capaci di modificare il profilo esterno di Barack Obama senza che sia ancora possibile stabilire se sia destinata ad avere il sopravvento un’immagine rafforzata o danneggiata. Un’osservazione tuttavia già si impone: l’Obama che voleva riequilibrare la sua politica estera volgendola maggiormente verso l’Asia, e in particolare verso la rapida avanzata cinese, ha vissuto nello scacchiere strategico del Mediterraneo e del Medio Oriente i suoi momenti peggiori ma anche quelli migliori, le sue imbarazzanti ore di indecisionismo e anche le prospettive che, adesso, lasciano intravvedere possibili clamorose rivincite. L’America pronta a riorientare verso l’Asia la sua attenzione e i suoi mezzi si è manifestata per iniziativa di Pechino e non di Washington, quando Obama ha dovuto reagire (e lo ha fatto con impegno relativo) alle prepotenze territoriali e marittime della Cina nei confronti del Giappone e di Taiwan. Ciò non autorizza a pensare che la priorità asiatica annunciata da Obama sia una mossa tattica, destinata ad evaporare con il tempo: la Casa Bianca, chiunque vi risieda, dovrà presto o tardi (più probabilmente presto) dedicare maggiore energia alla difesa dei suoi interessi in sia e ai rapporti con la Cina. Ma il 2013 non è stato l’anno della svolta, e non sarà comunque facile per gli Stati Uniti prendere le distanze dal pentolone in permanente ebollizione delle guerre e delle minacce mediorientali.

Sul piatto negativo della bilancia di Obama pesano diversi elementi. In Libia, il trascorrere dei mesi ha portato soltanto un costante peggioramento della situazione, che rappresenta per l’Occidente, e in particolare per i paesi che avevano preso l’iniziativa della guerra anti-Gheddafi, un rebus di assai difficile soluzione. Inediti, invece, sono risultati nel corso dell’anno gli avvenimenti egiziani e l’impressione insieme di confusione e di debolezza espresse dagli USA. La caduta di Mursi era probabilmente inevitabile, ed era anche scontato che a provocarla, assieme alle folle scese in piazza, fossero i militari egiziani, tradizionalmente legati a Washington e ai finanziamenti statunitensi. Eppure, il generale Abdel Fattah al-Sisi ha fatto di testa sua, respingendo i consigli americani; ha trasformato il suo nuovo potere in una dittatura con scarse prospettive democratiche; si è fatto finanziare dalle monarchie del Golfo. A ogni mossa, Obama è rimasto a guardare, dissipando, forse solo provvisoriamente, la forte influenza statunitense sul paese nordafricano.

Quanto alla Siria, in agosto Obama si è scoperto prigioniero della ‘linea rossa’ che egli stesso aveva tracciato. Dopo che i generali di Assad avevano fatto uso di armi chimiche contro i ribelli e la popolazione civile, ha dovuto annunciare un castigo militare che in realtà non voleva infliggere, per non esporre l’America a un nuovo coinvolgimento armato nella regione più instabile del mondo. Il risultato: settimane di tergiversazioni, con il presidente che ha perso molto del suo carisma dedicandosi alla politica del rinvio, e lo status degli Stati Uniti danneggiato pesantemente in tutta l’area.

Ma proprio da qui, dal disastro Siria, Obama ha preso poi la rincorsa per rovesciare la situazione a suo favore. Con l’aiuto di una Russia desiderosa di rompere l’isolamento è arrivato il patto, ratificato dalle Nazioni Unite, per la distruzione di tutti gli armamenti chimici di Bashar al-Assad. Nel frattempo la guerra civile è continuata: una soluzione politica appare ancora lontana. Ma gli Stati Uniti hanno finalmente ‘fatto qualcosa’. Subito dopo il passo avanti in Siria, è stata messa a profitto la nuova disponibilità negoziale iraniana. A Ginevra ha visto la luce un complesso accordo anti-armi nucleari che in sei mesi di tempo dovrebbe disegnare un’intesa globale con Teheran. Una svolta storica, se realizzata. Intanto Israele, benché irritato per il primo patto con l’Iran, sta trattando con i palestinesi sotto il continuo stimolo americano.

Se anche una sola di queste tre scommesse venisse vinta, come si potrebbe non ‘riabilitare’ con gli interessi l’Obama apparso debole e indeciso per gran parte del 2013?

di Franco Venturini

Approfondimento

Dalla sua proposizione nel 2011 a opera dell’ex segretario di stato Hillary Clinton, il Pivot to Asia è

divenuto uno degli elementi caratterizzanti la politica estera dell’amministrazione Obama. In alcune

letture, è la mossa con cui gli USA hanno ridato direzione e chiarezza al proprio ruolo nel mondo, sintonizzandosi con le dinamiche fondamentali della potenza. La scelta di dare priorità strategica al teatro Asia-Pacifico è stata ricondotta alla trasformazione in senso multipolare del sistema internazionale e al ruolo che la Cina vi gioca in quanto principale potenza emergente su scala non solo regionale. Il contenuto e le conseguenze di lungo periodo del pivot, però, sono oggetto di acceso dibattito. Le ambiguità derivano in parte proprio da ciò che dovrebbe rendere scontata la scelta del pivot: il rapporto con il potere internazionale e la sua distribuzione. Commentiamone due aspetti.

Primo, va sottolineato che la svolta verso l’Asia comporta due forme di riposizionamento. Da un lato, un riposizionamento geopolitico: gli USA riequilibrano il peso strategico relativo assegnato alle diverse regioni del sistema internazionale, riducendo quello dei teatri europeo e mediorientale e aumentando quello dell’Asia-Pacifico. Dall’altro lato, un riposizionamento individuale: gli USA bilanciano la crescita della Cina, il loro potenziale sfidante globale.

L’ambiguità, qui, sorge dal fatto che la seconda scelta assume la prima. Ma non viceversa: per bilanciare la Cina gli USA devono investire nella regione Asia-Pacifico. Però l’investimento geopolitico in quel teatro non porta di necessità a un bilanciamento della Cina. Si può pensare che il rapporto fra re-balancing geopolitico e individuale si giochi nella misura e nei modi in cui vengono usate e prescritte le diverse risorse di potere. Nella sua definizione strategica, infatti, il pivot ha una natura multidimensionale, poiché prevede l’impiego di risorse sia politico-diplomatiche, sia economiche, sia militari. Sebbene gli USA abbiano affermato l’importanza cruciale di tutte, quelle militari sembrano essere più cruciali. Nello scorso Shangri-La Dialogue di Singapore, l’ex segretario alla difesa Leon Panetta aveva annunciato l’invio nell’area entro il 2020 del 60% delle forze navali; nell’edizione del 1° giugno 2013, l’attuale segretario Chuck Hagel ha annunciato lo schieramento dell’aviazione tattica e dei bombardieri e lo spostamento del 60% delle forze stanziate all’estero.

L’enfasi sullo spostamento della potenza militare americana nel teatro Asia-Pacifico suggerisce che il pivot non sia solo una questione di investimento politico ma anche, e forse soprattutto, un processo di accumulazione della forza, in preparazione di un’esplicita competizione militare. Ciò solleva diverse domande. Perché questa enfasi per produrre stabilità in una regione che, come mostrato dai dati dello Human Security Report Project, è divenuta fra le più pacifiche al mondo dopo la Guerra fredda? Perché questa enfasi rispetto a un paese fortemente integrato nell’ordine internazionale contemporaneo e guidato da un’élite che, nel novembre 2013, ha dichiarato la necessità di dare al libero mercato un ruolo decisivo nell’economia nazionale, con tutte le conseguenze che secondo la concezione strategica americana ne discendono? Si può pensare che la mancanza di risposte adeguate a simili domande faccia sì che l’uso della risorsa militare riduca l’efficacia degli altri tipi di risorse, a partire da quelle politico-diplomatiche. Il pivot si trasformerebbe così in una politica unidimensionale.

Secondo, va rilevato il nesso che il pivot instaura fra le dinamiche regionali e quelle globali. Il pivot

è una strategia globale che prevede politiche regionali. Per tutelare la superiorità americana e proiettarne la leadership nel futuro, prescrive di aumentare la presenza americana in una regione nodale per le vie di comunicazione e commerciali internazionali e per la presenza della potenza emergente che potrebbe sfidare a tutti gli effetti gli USA.

L’ambiguità, qui, sorge dal possibile disallineamento fra gli scenari strutturali che circondano il pivot. Da un lato, alla radice del pivot vi sarebbe la transizione al multipolarismo: uno scenario strutturale che assegna rilevanza strategica a tutte le (o a molte) regioni del sistema. Ma a questo scenario il pivot risponde privilegiando una regione sulle altre. Dall’altro lato, a conseguenza del pivot vi sarebbe la tutela della superiorità globale degli USA e, dato il suo spessore militare, dell’unipolarismo. Un esito di lungo periodo a cui, però, il pivot contribuisce paradossalmente, prescrivendo a una potenza oceanica che è più forte – gli USA – di bilanciare una potenza terrestre che lo è di meno – la Cina.

Nel complesso, dando eccessiva priorità a una regione sulle altre e assumendo forma unidimensionale, il pivot potrebbe rendere più rigida la competizione regionale nel teatro Asia-Pacifico, innalzare la tensione internazionale e innescare una transizione al bipolarismo, come esemplificato dal rombo dei B52 che, in occasione della crisi di metà dicembre 2013 sulle Isole Diaoyu/Senkaku, è stato anche un’eco della Guerra fredda. Forse il pivot è una scelta chiara, che riconduce la politica estera americana alle dimensioni realistiche della vita internazionale, come il potere e la sua distribuzione. Forse, invece, segnala la difficoltà con cui ancora gli USA si muovono nell’attuale contesto di potere: l’incertezza che ne accompagna il ruolo in un sistema in cui non sono militarmente bilanciabili.

di Marco Clementi