La presenza borghese

La presenza borghese

Borghesia, un termine storiografico «aperto»

Pochi concetti storiografici sono stati oggetto di un processo di revisione critica paragonabile a quello che negli ultimi decenni ha interessato i due termini attorno ai quali vertono queste pagine: borghesia e Seicento. Di qui l’opportunità di alcune brevi osservazioni a carattere introduttivo, per giustificare l’angolo di prospettiva dal quale si intende guardare alla presenza borghese nella Venezia seicentesca.

La crisi del concetto di borghesia è venuta alla luce, si può dire, nel momento in cui si è cercato di approfondire in precise situazioni storiche la reale composizione sociale della classe media, il suo sistema di valori, il suo ruolo concreto nei cambiamenti politico-istituzionali nelle società europee dell’epoca moderna (1). Nella maggior parte delle situazioni analizzate — e soprattutto nelle grandi città, culle d’adozione della borghesia — si è visto che sotto questa etichetta può esser fatta rientrare una tale varietà di condizioni sociali, professionali ed economiche da rendere in sostanza inefficace se non improprio l’uso di un’unica categoria che le riassuma tutte. Si è provato ad aggirare questo ostacolo sostenendo l’inopportunità di una suddivisione delle società d’Ancien Régime in base alla capacità economica dei singoli o alla proprietà dei mezzi di produzione. Al concetto di classe si è quindi sostituito quello di «ordine», «ceto », sostenendo, con argomentazioni fondate, che le suddivisioni interne erano piuttosto dovute a differenze di status, di rango. Tale diversa impostazione non ha comunque risolto il problema: il livello intermedio di queste «società di ceti» ha finito comunque per comprendere una congerie di figure sociali eterogenee, senza dimenticare che le differenze economiche contavano pur sempre qualcosa anche nelle società tradizionali.

L’indefinitezza del concetto di borghesia è stata vieppiù sottolineata da quanti si sono interessati agli stili di vita, al sistema di valori, alle aspettative ideologiche e politiche. Quando si è riusciti a focalizzare all’interno della classe media un gruppo sociale sufficientemente omogeneo e strutturato, ci si è resi conto che, forse perché si è trattato quasi sempre di strati medi o medio-alti della middle class, per sistema di valori esso non mostrava differenze significative rispetto all’aristocrazia, né tendeva ad elaborare una coscienza di classe antitetica, mostrando invece evidenti comportamenti imitativi e una propensione all’omologazione. Il ruolo politico dei ceti medi nelle rivoluzioni inglese e francese — quando cioè secondo una lettura classica l’ascesa al potere della borghesia avrebbe concluso il processo di sostituzione della classe aristocratica — è stato poi uno dei punti focali della revisione critica di questi grandi avvenimenti storici. Argomento principe del revisionismo è l’insussistenza di un rapporto diretto tra borghesia e gruppi politici che «fecero» le rivoluzioni; per mentalità, interessi, predisposizione, è stato argomentato, erano sovente proprio i borghesi i più fidati sostenitori dell’Ancien Régime, di cui garantivano il funzionamento mediante il controllo di alcuni gangli vitali come l’amministrazione, la finanza, le professioni liberali. Il supposto ruolo antagonista della borghesia rispetto al sistema sociale e politico dominato dalla monarchia e dall’aristocrazia sarebbe quindi frutto di una visione teleologica non corrispondente alla realtà storica (2).

All’interno di questo processo di revisione critica è entrato tanto più in crisi uno dei passaggi cardine della lettura tradizionale delle trasformazioni sociali dell’epoca moderna, il secolo XVII, nella sua interpretazione di fase di rallentamento del processo di transizione dal feudalesimo al capitalismo che avrebbe comportato nell’Europa meridionale ed orientale significativi fenomeni di rifeudalizzazione, sia dal punto di vista economico che sociale. A questo schema hanno fatto implicito riferimento anche autori non marxiani, come Fernand Braudel cui si deve la formulazione del paradigma storiografico del «tradimento della borghesia», che nel Seicento avrebbe rinnegato se stessa entrando nelle fila della nobiltà o passando dal commercio alla proprietà terriera (3). Una formula senza dubbio suggestiva, che confondeva però un fenomeno congiunturale — ipotizzabile per i soli paesi mediterranei — con la mobilità ascensionale strutturale tipica delle classi medie, quella tendenza comune ai mercanti, come scriveva Adam Smith, a diventare «country gentlemen» (4).

Anche in questo ambito, ricerche recenti hanno confermato alcuni aspetti del quadro, come l’indiscutibile passaggio del ruolo-guida dell’economia europea dai paesi mediterranei a quelli nordici, confutandone altri, come il valore totalmente negativo di «declino», «decadenza» che il Seicento rappresentò ad esempio per l’economia e la società dell’Italia centrosettentrionale. Lo spostamento degli interessi dalla città alla campagna (che avrebbe avuto un’accelerazione nel Seicento) è stato reinterpretato come una doverosa riscoperta dell’ambiente economico rurale e non come un meschino ripiegamento delle élites economiche verso la rendita immobiliare. La stessa crisi economica che attraversò il nostro paese nel Seicento è stata riconsiderata, riducendone la durata, ridimensionandone l’aspetto quantitativo, ponendone piuttosto in luce le conseguenze qualitative — non tutte negative come si è detto — che comportò (5).

La dissoluzione dello schema di lettura tradizionale delle trasformazioni delle società europee basato su una certa idea, abbastanza precisa e quindi rigida, di borghesia, ha coinvolto solo in parte la storia di Venezia e del suo corpo sociale, che hanno sempre rappresentato un unicum difficilmente assimilabile ad altre realtà. Gli schemi tradizionali di articolazione del corpo sociale, in una città circondata dalle acque dove praticamente ogni metro è «spazio urbano», dove, come ripetevano i cronachisti medievali, «non si ara, non si semina, non si vendemmia», appaiono già ben prima dell’epoca moderna insufficienti. Il grande impero commerciale veneziano creato lungo i secoli tardomedievali ha come protagonista il patrizio-mercante, singolare figura di capitalista ante litteram. Le stesse istituzioni marciane appaiono concepite in funzione di questa corale intrapresa commerciale: agli inizi del Cinquecento, quando gran parte degli stati europei fatica ad uscire da una dimensione feudale, per il diarista patrizio Domenico Malipiero tutti i mercanti veneziani formano «una grande e ben ordinata compagnia di cui il Senato [è] l’organo direttivo» (6), un’espressione che ricorda quella usata da Marx ed Engels per definire tre secoli dopo il potere statale moderno, «un comitato che amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese» (7). L’esperienza di un patriziato cittadino dedito ad attività imprenditoriali non era certamente unica anche solo nel quadro dell’Italia settentrionale della prima età moderna, tuttavia l’importanza e le dimensioni della mercatura nell’emporio marciano resero il patrizio veneziano — assieme forse solamente al nobile genovese — una figura sociale affatto particolare, con molti dei caratteri del borghese moderno.

Se ricercare nella Venezia del Quattro e Cinquecento le tracce di una «borghesia nascente» si rivelerebbe dunque operazione difficile e contraddittoria, tale compito può apparire meno complicato per il secolo successivo. Tra XVI e XVII secolo, infatti, si suole collocare la svolta che portò la classe dirigente veneziana ad abbandonare pressoché definitivamente il commercio, volgendo i propri investimenti verso la rendita finanziaria e fondiaria, dedicandosi a tempo pieno alla cura dello stato aristocratico, ed assumendo stili di vita, mentalità e comportamenti tipici delle élites nobiliari europee. Sebbene, come rendono conto altri interventi in questo volume, questa opinione sia stata in parte rivista o ridimensionata nella storiografia recente, comunque l’idea di una Venezia-città mercantile dove si respirava aria di «civile libertà», dove la classe nobiliare dimostrava una moderatezza altrove ignota, dove insomma un’oligarchia ereditaria presentava alcuni dei caratteri dello spirito borghese moderno, fu uno degli aspetti del mito di Venezia che perdurò lungo tutto il Seicento.

Senza l’appoggio di grandi schemi storiografici, per aggirare le insidie di una città mutevole che mostra ora il suo volto più aristocratico ora la sua primigenia natura mercantile, converrà ripartire da una modesta domanda, chiedendosi chi nella Venezia del Seicento fosse considerato borghese e chi no, secondo commentatori veneziani, secondo l’opinione di visitatori e trattatisti stranieri.

Una versione ufficiale: la classe media secondo i Veneziani

Gli scrupoli «scientifici» degli storici appaiono del tutto anacronistici se si interrogano riguardo alla struttura sociale della Serenissima le fonti veneziane seicentesche. In maniera pressoché unanime veniva infatti asserito, e ciò sia da commentatori di estrazione patrizia che da osservatori di status non nobile, come un dato comunemente accettato che gli abitanti della città si dividevano in nobili, cittadini, popolani: «Questa tripartita divisione viene in Venetia ad ogni passo ascoltata», scrive l’avvocato Nicolò Crasso attorno al 1650 nelle sue «annotationi» alla riedizione dei due famosi trattati cinquecenteschi sulla Repubblica del Contarini e del Giannotti (8).

Tre ordini formavano quindi la gerarchia sociale cittadina dando vita ad una tripartizione del cui assetto simmetrico e funzionale si compiacevano gli osservatori veneziani, preoccupati soprattutto di evidenziare l’«armonia» della città e del suo reggimento. Tre ordini, però, dalla natura profondamente diversa, con differenti criteri di legittimazione ed appartenenza e dalla dimensione demografica considerevolmente dissimile; tale asimmetria sostanziale era ben nota, ma non era d’ostacolo agli scrittori seicenteschi di politica che consideravano la disuguaglianza come un dato costitutivo delle società umane. Può avere un senso sfrondare della sua valenza ideologica questa visione per cercare, con una precisione analitica forse estranea alla mentalità del tempo, di ricostruire la vera natura delle categorie sociali operanti nella Venezia del Seicento? Crediamo di sì: cogliere le differenze, le discrasie insite nell’autorappresentazione di una struttura sociale può aiutare a capire i suoi meccanismi di ricambio, i modi attraverso i quali l’intero corpo sociale si trasformava e quindi in definitiva le regole su cui esso poggiava.

Dei tre ceti veneziani, quello superiore, la classe aristocratica, veniva identificato secondo un criterio che si potrebbe definire storico-giuridico: appartenenti alla nobiltà erano i membri delle famiglie iscritte nel Libro d’oro del patriziato, cioè quelle casate che tra XIII e XIV secolo avevano affermato la propria posizione egemonica al vertice della scala sociale cittadina e alla guida dello stato. Dalla fine del Trecento alla metà del Seicento il ricambio «esterno» di questo gruppo sociale, vale a dire l’immissione di nuove famiglie nelle fila del patriziato, come è noto venne bloccato. Per quanto riguarda invece il ricambio «interno», nel corso del XVI secolo si affinarono le procedure di registrazione dei figli dei patrizi e le norme che regolavano i matrimoni di nobili con donne di altro ceto. Si tratta di due aspetti interessanti su cui varrà la pena di ritornare, riguardo ai quali è opportuno per intanto sottolineare come si trattasse di due momenti di «filtro» che coinvolgevano lo strato sociale inferiore alla nobiltà: i figli di patrizi «non provati» all’avogaria di comun — che erano quindi frutto o di relazioni illegittime o di matrimoni con donne «popolari» — appartenevano infatti per consuetudine alla cittadinanza, lo stesso ceto da cui in pratica dovevano provenire le donne che potevano legittimamente, sposando un nobile, contribuire a perpetuare una casata patrizia.

Tratteggiata la natura dello status nobiliare e le sue regole di appartenenza, non è superfluo ricordare le sue prerogative, che consistevano primariamente nell’esercizio del potere e quindi nella guida dello stato, un privilegio che come aveva annotato il segretario Giannotti e come si sarebbe azzardato a ricordare anche l’avvocato Crasso non si ritrovava sancito in alcuna legge positiva, in nessuno statuto, «se bene sappiamo [...] essere pienamente osservato» (9).

All’estremità opposta della scala sociale, il ceto popolare costituiva per molti versi l’antitesi della nobiltà, per la sua dimensione demografica — tra le cento e le centocinquantamila persone nel corso del secolo, contro le quattro-seimila unità dei nobili nello stesso periodo —, per le sue prerogative sociali che erano praticamente nulle o ridotte ad alcuni aspetti simbolici, per la sua stessa natura ed i suoi criteri di appartenenza. Se il titolo nobile era qualcosa che poteva essere comprovato burocraticamente e socialmente in forma positiva, la condizione popolare appare definibile solo in negativo, come condivisa da tutti coloro che non erano né nobili né cittadini, insomma una sorta di contenitore vuoto nel quale venivano fatti rientrare quanti non disponevano di uno status preciso e superiore. Anche per questo motivo i suoi filtri di selezione erano praticamente inesistenti: vi appartenevano per il solo fatto di risiedere a Venezia i nativi della Dominante e i sudditi del Dominio, ai quali venivano parificati gli stranieri che dopo aver soggiornato per un congruo numero di anni e pagato le fazioni cittadine ottenevano una forma ridotta di cittadinanza, detta «per privilegio». I ritmi di ricambio del ceto popolare dipendevano in definitiva dalle fluttuazioni demografiche, dall’andamento dei flussi migratori, quindi dai grandi movimenti dell’economia e della popolazione.

Per descrivere lo strato intermedio — quello che interessa di più ai fini di questo studio — tornano utili le pagine della più bella descrizione seicentesca dello stato veneziano, il trattato di un nobile originario di Candia, Zuan Antonio Muazzo, scritto nell’ultima parte del secolo. Dopo aver ribadito la tripartizione della società veneziana, il Muazzo spiega come si solevano individuare i cittadini: «appresso di noi passano propriamente sotto questo nome [...] quelli che, oltre l’antica origine da Veneti, menano vita civile e sono capaci di alcuni offitij e ministerij a questo ordine solamente riservati, tra quali li più rigguardevoli sono la cancelleria Ducale, li notariati dell’Avogaria, e molti altri. Questi comunemente si dicono Cittadini Originarij» (10).

Il titolo di cittadino originario veniva riconosciuto a chi avesse giustificato alle autorità competenti la nascita in città, legittima, di «sé, padre et avo», l’astensione per le stesse tre generazioni da arti meccaniche e l’inesistenza di pene per reati gravi. È superfluo riepilogare il processo che condusse alla formazione di questo ordine (11); più utile può essere ricordare che la condizione riconosciuta giuridicamente di abitante privilegiato della città, un istituto tipico delle città medievali, era ancora ampiamente diffusa nell’Europa seicentesca, dove veniva variamente denominata con vocaboli derivanti dall’etimo tardolatino burgum. Così ad esempio il de la Haye, ambasciatore francese a Venezia, per presentare il significato di «cittadini» nel suo trattato del 1668 spiega «sono quelli che noi chiamiamo borghesi» e una decina d’anni dopo un altro francese, Amelot de la Houssaie, usa la medesima espressione «la Cittadinanza, c’est à dire, la Bourgeoisie» (12). L’identificazione cittadini originari/borghesia ha quindi una sua giustificazione storico-etimologica, che non va però confusa con il significato che, dal XIX secolo almeno in poi, la parola borghesia ha assunto nel vocabolario politico comune.

Nel 1569 questo ceto aveva raggiunto un importante traguardo, ottenendo la formalizzazione legislativa del titolo di cittadino originario, la cui procedura di riconoscimento era significativamente affidata alla stessa magistratura che gestiva il Libro d’oro patrizio, l’avogaria di comun. Da questa data in poi il riconoscimento di tale condizione fu sempre possibile, sicché rispetto alla classe patrizia il ricambio dall’esterno di questo ceto fu ininterrotto, anche se la qualità particolarmente severa dei requisiti richiesti lo rese limitato e diluito nel tempo. Se i criteri di legittimazione della cittadinanza originaria veneziana non rappresentavano un aspetto di per sé originale, singolare è invece l’area di privilegio ed il ruolo che quest’ordine seppe ritagliarsi nella struttura dello stato marciano. In pratica, ma si avrà modo di ritornare su questo punto, una serie importante di uffici nell’amministrazione centrale dello stato vennero riservati in esclusiva ai cittadini originari, che giunsero ad avere un profilo sociale ed una identità di gruppo molto forti, per certi aspetti non inferiori a quelli del patriziato.

Pur con le differenze nei criteri di identificazione, nei meccanismi di ricambio e negli ambiti di privilegio sociale tra i tre ordini che si è cercato di descrivere, la divisione della società veneziana in nobili, cittadini e popolani sembra comunque rispondere ad un coerente criterio definitore: ogni abitante si collocava nella gerarchia sociale a seconda dell’antichità e della qualità del rapporto che come persona (o come famiglia per la nobiltà) poteva vantare rispetto alla città, alle sue istituzioni, alla sua storia. Si trattava di un rapporto eminentemente giuridico — cioè inerente al diritto, alle sue norme — ma con rilevanti ricadute sul piano sociale, derivanti dalla riconoscibilità di una persona, di una famiglia, come «antica» della città.

Di questa lettura della società veneziana il Muazzo, con una precisione descrittiva sconosciuta ai precedenti apologeti della Repubblica, dà forse la versione più completa, avventurandosi in una suddivisione dei vari gradi della cittadinanza intesa nel suo significato più ampio. Al primo posto colloca, come è logico attendersi, quella «originaria»; al secondo mette i figli illegittimi dei nobili, ammessi a tutti gli uffici riservati ai cittadini originari ad esclusione della cancelleria ducale, a loro interdetta — aggiungiamo noi — forse per la contiguità che vi avrebbero avuto con i magistrati patrizi. Seguono quindi i nativi della città che, ancorché nati da padre forestiero, erano ammessi a tutti gli uffici non riservati agli originari; i forestieri che in virtù di una «cittadinanza per privilegio» venivano ad essere considerati «come Veneti»; infine i forestieri veri e propri che, se nel passato avevano scontato il divieto di commerciare nel Levante e con i Tedeschi, al presente godevano di «libero traffico, e ne’ contratti, ne’ testamenti e nelle successioni sono alla condizione de’ Veneti» (13).

Era questo il criterio più adatto per rappresentare le gerarchie della società veneziana? Trovava questa suddivisione un corrispondente nella realtà effettuale? Non era piuttosto il tentativo di esorcizzare la fluidità del corpo sociale, la sua irriconducibilità a categorie fisse, creando un’immagine ideologica basata su rassicuranti scansioni giuridiche? Le osservazioni di alcuni viaggiatori stranieri e le pagine dei detrattori seicenteschi della Repubblica concorrono a sollevare questi dubbi.

Lo spartiacque della professione civile

Per i cantori cinque-seicenteschi delle virtù dello stato aristocratico, la dimensione del sociale si riduceva normalmente ad un’elencazione gerarchica degli «ordini» cittadini, a cui di solito seguiva la descrizione delle prerogative concesse ad ogni ceto e una riflessione conclusiva sulla soddisfazione dei sudditi della Repubblica. Giovanni Botero, agli inizi del Seicento, compendia questo cliché: «I cittadini tutta la Secretaria, tutta la cancelleria nelle mani tengono» annota nella sua Relatione della Republica Venetiana, «sì che entrando ne’ Consigli, andando con gli Ambasciatori, participiano di tutti gli secreti, et affari della republica [...] amministrano le scuole maggiori [...]. Con queste et con altre prerogative ciascuno resta contento del suo stato» (14).

In una serie di opere di osservatori esterni tese a confutare la fama della Repubblica aristocratica e in alcuni scritti anonimi che testimoniano le crescenti tensioni interne al patriziato, la descrizione idilliaca dei rapporti tra i ceti lascia il posto ad una visione più dialettica, meno statica della società veneziana. A cominciare dalla stessa suddivisione in categorie.

Una Relatione della Città e Republica di Venetia, supera ad esempio, all’inizio degli anni Settanta del XVII secolo, la tradizionale tripartizione e accenna, invero in maniera un po’ confusa, ad un’altra possibile scala: «Si divide tutto il Popolo di Venetia in Gentil’huomini, Cittadini, Mercanti et Arteggiani». Vengono riprese le consuete definizioni per i primi due ordini («li primi sono li Padroni, li secondi persone Civili per sangue, per lettere e per ricchezze»), senza tuttavia rendere conto di questa interessante bipartizione dell’ordine intermedio in due sottoclassi, di cittadini e mercanti (15).

Pochi anni dopo sono due trattatisti francesi, Amelot de la Houssaie e il Saint-Didier, a riprendere questa prospettiva. «Le Corps des Citadins [scrive il primo] comprend le Secretaires de la Republique, les Avocats, les Notaires, les Medecins, les Marchands de Soie et de Drap et les Verriers de Muran», copiato pari passo dal secondo con la sola sostituzione ai mercanti di seta e drappi degli «Ouvriers d’Etofes d’or et de soye» (16). Secondo questi testi quindi, il requisito della cittadinanza non era sufficiente ad individuare il ceto intermedio, in cui sarebbero rientrate anche le professioni liberali (avvocati, medici, notai), una categoria di mercanti, quelli dediti al commercio di tessuti preziosi o pregiati, e addirittura una classe di persone, i vetrai di Murano, impiegati in attività artigianali: tutte professioni per accedere alle quali la cittadinanza originaria non era un requisito indispensabile.

Alla base di tale rappresentazione stava insomma un diverso criterio selettivo, non quello tipico delle città-stato medievali legato all’antichità del rapporto del singolo con gli statuti cittadini, quanto piuttosto considerazioni di ordine sociale inerenti alla «civiltà» della professione, all’«onorevolezza» del mestiere che si valutava in base al grado di distanza rispetto alle «arti meccaniche», considerazioni che erano venute rafforzandosi nel corso del Cinquecento ed avevano condotto ad una ridefinizione socio-politica delle classi dirigenti della Terraferma veneta. Che questo fosse un principio operante nella Venezia seicentesca lo confermano le leggi che permisero o regolarono il ricambio della classe aristocratica. Come si è accennato, nel 1589 veniva fissata la condizione per il reclutamento delle «donne capaci di procreare figli abili al maggior Consiglio»: il criterio basilare era che non dovessero essere «di padre et avo che avessero esercitato arte meccanica». Nel 1646, poi, quando concretamente si discusse di aprire il Libro d’oro ad un certo numero di famiglie, gli unici requisiti richiesti, a parte un sostanzioso contributo per la guerra di Candia, furono la nascita da legittimo matrimonio e la provata astensione da arti meccaniche del padre e dell’avo (17).

Se il ricambio interno ed esterno del ceto aristocratico, vale a dire uno dei meccanismi più delicati della società veneziana, la principale barriera alla mobilità ascensionale della popolazione, veniva fatto dipendere da quest’ordine di elementi ciò significa che anche per la società veneziana è vero quanto ha scritto Colin Lucas: «L’articolazione primaria nella società d’ancien régime non era costituita dalla distinzione fra privilegiati e terzo stato; ma piuttosto fra coloro che traevano sostentamento dal lavoro manuale e coloro che potevano farne a meno» (18). Non deve stupire che a Venezia, città mercantile, artigianale, industriale, tale criterio fosse attivo quanto in altre realtà cittadine, maggiormente legate al mondo della terra e alle sue gerarchie sociali. Anzi, come ha scritto Ugo Tucci, «verso i mestieri che richiedevano soltanto abilità manuale [...] la tradizione mercantile legata alla pratica quotidiana della scrittura e della razionale tenuta dei conti [...] manifestò un distacco forse maggiore che altrove» (19).

Per alcune particolari attività la condanna contro l’«arte meccanica [che] rende l’animo grossolano e rintuzza il giudizio», come scriveva nel 1625 Lodovico Zuccolo (20), veniva però sospesa, grazie alla «qualità» delle merci e dei prodotti con cui l’artigiano veniva a contatto. Potevano addirittura abilitarsi alla cittadinanza originaria, che aveva procedure di selezione molto formalizzate e che di conseguenza rappresentava il livello giuridicamente più affinato della classe media, tre categorie di lavoratori meccanici: i «patroni di fornase» di Murano, i «varoteri» cioè i pellicciai, e gli orafi (21). Sebbene si trattasse di mestieri che ad un determinato livello potevano esser svolti senza un coinvolgimento diretto, tuttavia è evidente come almeno per l’avviamento alla professione richiedessero un periodo di praticantato manuale, e sovente anche molto lungo. Ciò nonostante chi li svolgeva godeva di una reputazione sociale effettivamente superiore a quella degli artigiani comuni. «Questa è arte civile e nobile» dichiarava, senza enfasi retorica, alla sua prova di cittadinanza un patron di fornase «e caschemo gentilhuomini francesi, gentilhuomini romani, cittadini veneziani originari», anzi tale attività «non si può [...] dir arte, ma archimia» (22).

Se lo spartiacque interno alla società veneziana era costituito dall’onorevolezza della professione esso passava esattamente al centro dell’attività mercantile, suddividendola tra mercanzia grossa e piccola: a grandi linee nella prima rientrava il commercio all’ingrosso, nella seconda quello al dettaglio. Il «tener bottega» si trovava di conseguenza sul filo di tale bipartizione, una situazione che nel caso dei processetti per il riconoscimento della cittadinanza dava luogo ad approfondimenti interessanti, rivelatori della mentalità con cui si guardava alla mercatura. Diventava ad esempio determinante la presenza nella bottega di garzoni, il cui numero sembrava ai magistrati patrizi inversamente proporzionale alla necessità di un coinvolgimento pratico negli affari di bottega; o l’aver portato o meno la traversa, il grembiule, che di un simile coinvolgimento era il segnale lampante. Sintomi decisamente favorevoli di una condizione sociale e professionale civile erano descrizioni come quella del mercante che s’impegnava solo a «vender e scader», di quello che si recava in bottega, «attendeva, dava una passeggiata e partiva», che «si tratteneva passeggiando all’uso dei mercanti grossi» oppure, come in una testimonianza del 1673, del padrone di bottega che «stava fuori del banco con la sua romana attorno nobilmente, né vendeva niente affatto, stava sentato sopra una banchetta e la sera gli contavano il denaro» (23).

Può essere interessante chiedersi se questa divisione — che non aveva carattere rigido, «ma piuttosto quello di una frontiera estendentesi su una terra di nessuno, occupata da categorie sociali di transizione» (24) — si sia mossa conquistando spazi nuovi o non abbia piuttosto ristretto la condizione civile ad un numero minore di privilegiati. Le leggi che toccavano questo problema possono fornire qualche indizio. Nel 1589, come si è detto, veniva formalizzata l’interdizione al matrimonio con patrizi verso le figlie dei «meccanici». Si trattò di un passaggio che segnava una chiusura? In realtà anche prima di questa data le donne di estrazione non civile venivano considerate indegne a sposare un patrizio, e tutto sommato la legge del 1589 consentì comunque ad un ampio novero di Veneziani dai natali non illustri di avere dei nipoti nobili: delle centonovantadue spose non nobili di patrizi della prima metà del Seicento elencate in un manoscritto, solo una piccola parte proveniva da famiglie cittadinesche o inserite nella cancelleria; la maggioranza usciva dalle fila del meno civile, ma senza dubbio più dovizioso, ceto dei mercanti (25).

Anche per quanto riguarda la procedura di riconoscimento della cittadinanza originaria la fissazione per legge in forma esplicita del requisito dell’astensione per tre generazioni da arti meccaniche ebbe luogo tardi, nel 1641. Questo ritardo non va però confuso con un irrigidimento dei criteri di selezione, perché l’«onorevolezza» per tre generazioni era sempre stata considerata un requisito importante, anzi forse quello decisivo per la concessione del titolo di originario. Studiando nel concreto le approvazioni a quest’ordine, si è potuto osservare come nel corso del Seicento l’autorità patrizia operò invece un graduale allentamento nella rigidità della selezione. Non che sia stato messo in discussione il criterio di onorevolezza: semplicemente venne trattato con una maggiore elasticità chi poteva essere legittimamente sospettato di averne derogato, e più di una volta fu concesso il titolo sotto una forma minorata, non atta ad «abilitar alla cancelleria ducale» (26).

Proprio dagli ambienti della cancelleria ducale — che della fascia superiore del ceto medio, la cittadinanza originaria, si può dire fosse la «crema» — provennero accenni risentiti contro questa sorta di «allargamento verso il basso» dell’ordine cittadinesco. Il cancellier grande Angelo Zon, agli inizi del Settecento, denunciava al consiglio dei dieci la «sagacità» dei molti che a suo dire riuscivano ad entrare nell’ordine con la frode, «facendo passar con titolo di negotiante anco quelli delle Arti più basse» (27). Già alla metà del Seicento l’avvocato Zuan Francesco Busenello, figlio e fratello di membri della cancelleria, era insorto, a suo modo, contro la degradazione delle procedure di reclutamento dell’ordine cittadinesco:

E se si trova l’arte manoal

Del pare, nono e bisnono in la schiatta,

Ghe sia la grazia per sta volta fatta

D’esser fra i cittadini original.

El possa senza tara comparir

In mezzo alla zente più stimada:

Anzi ghe sia la gratia despensada,

Starlo, col parla lu, tutti a sentir [...] (28).

L’impressione — ché solo di impressione si tratta poiché non tutti i fenomeni sociali possono essere valutati quantitativamente — è dunque che nel corso del Seicento lo spartiacque che separava coloro che vivevano di professione civile da quanti esercitavano un mestiere indegno si sia spostato verso il basso, se non a comprendere nuove figure professionali perlomeno a trattare con maggiore benevolenza alcuni impieghi di frontiera, in bilico tra onorevolezza e «meccanicità». L’ipotesi che di conseguenza si affaccia, di fronte alla prospettiva di un allargamento della concezione vigente, effettiva di classe media, è quella di una sua possibile articolazione interna, tra una fascia superiore di cittadini originari che tendevano ad identificarsi con il gruppo che serviva nella cancelleria ducale e una fascia inferiore che raggruppasse professionisti liberali, mercatura onorevole, rentiers e quant’altri avessero fama sociale di astensione dalle arti meccaniche. Qualcosa che assomiglia alla descrizione della società veneziana fatta — nel 1709 — da Casimir Freschot, che elencava quattro ordini sociali: i nobili, i segretari, i cittadini «qui n’ont point d’emplois que dans les Secretairies, au nombre desquels on range les Avocats, procureurs, Medecins et ceux qui vivent de leurs rentes, ou d’un traffique ou metier Noble, comme les marchands en or et en soye, les Jouailliers et Orfevres», ed il popolo comune (29).

Sarà un’ipotesi da vagliare dopo aver approfondito la conoscenza dei singoli gruppi professionali del ceto medio. Per intanto conviene passare dal campo della trattatistica e dell’analisi legislativa ad un livello di osservazione della società molto più diretto, quello consentito dallo studio dei censimenti.

La presenza borghese secondo i censimenti

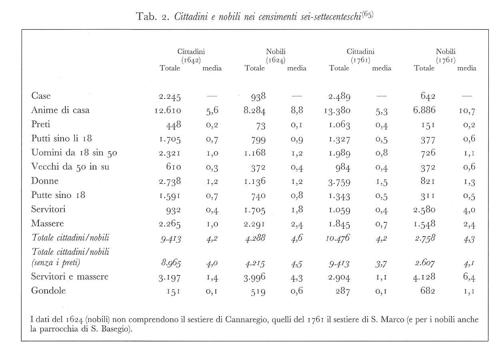

È stato Émile Durkheim, agli inizi del secolo, a parlare dei censimenti come rappresentazioni collettive (30). Si tratta di una definizione che calza per le sei rilevazioni della popolazione della Dominante che ebbero luogo tra 1607 e 1761, purtroppo quasi tutte distribuite nella prima parte del XVII secolo (1607, 1624, 1633, 1642), core un vuoto di novant’anni tra il censimento del 1670 e l’ultimo prima delle Anagrafi Venete, nel 1761. A ciò è da aggiungere la dispersione di numerosi registri di sestiere, per cui più che un quadro d’insieme i censimenti sei-settecenteschi sembrano un polittico a cui siano venuti a mancare molti pannelli (31).

Su commissione dei provveditori alla sanità la raccolta dei dati era affidata in ogni contrada al parroco che doveva annotare «casa per casa» gli abitanti della parrocchia. Per le modalità di svolgimento dell’operazione la magistratura si affidava al buon senso del prevosto e ai due coadiutori che, in ogni parrocchia, erano abilitati a coadiuvarlo: un nobile e un cittadino. Il censimento del 1607 fu con ogni probabilità il primo durante il quale fu possibile avvalersi di un fascicolo prestampato su cui elencare ordinatamente le informazioni richieste: per ogni «casa» — termine da intendersi nel significato specifico di household, ménage, aggregato domestico — nome e cognome del capo di casa, numero dei componenti divisi per categorie d’età, servitù, ospiti forestieri, gondole. Ogni nucleo familiare doveva trovar posto in una delle tre parti in cui era diviso il fascicolo: prima venivano i nobili, la cui riconoscibilità non richiedeva ulteriori indicazioni, quindi i cittadini ed infine gli artefici, individuabili per esclusione rispetto alla categoria intermedia, l’unica di cui veniva data una definizione analitica: «Per cittadini» indicavano i provveditori, «metterete Avvocati, Medici, Notari et altri che esercitano professione civile et anco li Preti che non sono Nobili, quando però sono capi di casa» (32).

Al vaglio della verifica pratica dei censimenti, la definizione «giuridica» del ceto medio veneziano si rivela dunque del tutto inutile, inoperante. La classe media veniva definita in base al solo criterio sociale della «professione civile», formula che permetteva di includervi anche il clero secolare di estrazione non nobile per il solo fatto di non esercitare alcuna arte meccanica. L’osservazione di Peter Burke, secondo cui a «Venezia la divisione tradizionale della società in tre ‚stati’ — il clero, la nobiltà e il terzo stato — era ancora presa abbastanza seriamente da costituire un fatto sociale», appare di conseguenza impropria (33).

Si tratta di documenti affidabili? Sono rappresentazioni veritiere, non solo quantitativamente ma anche dal punto di vista qualitativo, della struttura della società veneziana del XVII secolo? Burke richiama l’attenzione sui due coadiutori del parroco: la loro presenza, che doveva essere necessaria per ottenere dai loro pari quelle informazioni riservate che avrebbero potuto essere negate ad un semplice impiegato, è una garanzia di attendibilità (34). Scorrendo i registri qualche dubbio rimane, soprattutto dal punto di vista numerico, ma di tale sospetto non si può ritenere immune alcun documento statistico coevo. Il fatto che i rilevatori cambiassero di contrada in contrada può rendere disomogenea la serie, al tempo stesso può però costituire una verifica della tenuta generale dell’accezione di «cittadino». Piuttosto, se si considera che i nobili erano universalmente riconosciuti e che gli «artefici» venivano indicati sul fascicolo con il solo nome proprio seguito dalla professione, la principale minaccia all’affidabilità di questi documenti proviene dalla possibilità che artigiani e popolari fossero inseriti nella categoria superiore; tra i cittadini della parrocchia di S. Maria Formosa nel 1642 si trovano ad esempio annotati un «Andrea caregher» ed un «Berto intagliador»: si tratta di un errore di iscrizione (come sembra probabile) o di un’accezione estensiva di condizione civile dovuta ai compilatori di quella parrocchia? Perché il cittadino-rilevatore — che doveva essere tra i più stimati della contrada — avrebbe dovuto sistematicamente accondiscendere affinché case di rango inferiore fossero iscritte al suo pari?

Un’analisi a tappeto è stata compiuta sui registri del 1642, con l’integrazione di quello di S. Polo del censimento del 1633, data quest’ultima che non è stata scelta per l’indagine per la contiguità con l’epidemia pestilenziale del 1630-1631 (35). Il profilo complessivo che se ne ricava è quello di una borghesia nell’accezione più ampia ed onnicomprensiva del termine: un mondo la cui caratteristica prima era una grande diversificazione interna delle professioni, del rango sociale, della ricchezza, una dimensione sociale che, pur contraddistinta dal comune requisito della «civiltà», ammetteva condizioni economiche e stili di vita profondamente diversi, al cui interno cioè la distanza tra il livello di reddito, poniamo, di un ufficiale di basso rango e il treno di vita di un mercante grosso era eclatante, paragonabile a quella che separava le maggiori casate patrizie dai nobili più poveri (36).

La distribuzione professionale non è ricostruibile per intero. L’indicazione del mestiere — o nel caso dei rentiers l’espressione «vive d’entrata» — appare saltuariamente. Ne sono quasi sempre sprovvisti, ad esempio, i capi di casa che prestavano servizio come notai o segretari della cancelleria ducale: il loro ruolo pubblico doveva essere ben noto e solo per i maggiori tra di essi l’incarico di segretario del consiglio dei dieci o di cancellier grande viene esplicitato, ma per dar risalto alla loro presenza nella contrada. Più spesso appaiono accompagnati dall’indicazione della professione medici, avvocati e solicitadori, e pubblici notai, il cui rango sociale derivava per intero dalla loro professione, non essendo spesso di famiglia originaria o nota in città. Indicazioni saltuarie compaiono anche per il folto gruppo degli «ufficiali intermedi» dell’amministrazione statale, e per una serie di professioni — il sensale, il contabile, il maestro di scuola — che all’esercizio civile non affiancavano frequentemente i segni di una condizione economica di rilievo, come la presenza di servitù.

Con maggiore frequenza sono invece indicati professionalmente i mercanti, nella dizione semplice o con la specifica del tipo di mercatura — mercante da legname, mercante da formenti, da vin, da seda, da cordoani, da panni lana, ecc. — e i bottegai — speziali da medicine, merciai, drappieri, ecc. Quest’ultime erano quelle «arti di consumo e di commercio» considerate al limite tra onorevolezza e mondo meccanico, i cui membri sovente faticavano a dimostrare all’avogaria di comun l’astensione effettiva da un’attività pratica, manuale. Qui li ritroviamo iscritti in massa nella categoria dei «cittadini», con la sola esclusione dei membri più poveri che talvolta compaiono nella categoria degli artefici.

Qualche caso dubbio, rilevabile per l’indicazione della professione, emerge, come un Piero Picioli «fante» a S. Zuane Novo. La carica di fante, ufficiale addetto a mansioni di sorveglianza, di polizia o generiche di inserviente, era «ufficio di ministero» che non abbisognava della cittadinanza e poteva essere ricoperto da chiunque, anche da un suddito; in questo caso si trattava però della fanteria «delli eccellentissimi Capi», cioè del corpo specializzato delle guardie dei capi del consiglio dei dieci, un motivo che giustificava evidentemente una collocazione privilegiata. Oppure un «Pizin tornidor» a S. Maria Formosa, dove si è visto venir annotati tra i cittadini altri artigiani; nella casella apposita appaiono però ben tre servitori — categoria di personale più rara a trovarsi rispetto alle generiche serve di casa, le massere — il che potrebbe giustificare una promozione sociale dovuta alla condizione economica più che al rango professionale.

Una ricerca nominativa, favorita da un maggiore dettaglio delle informazioni, ha consentito di giungere almeno per una parrocchia alla distribuzione professionale dei «cittadini». Si tratta di S. Canciano nel sestiere di Cannaregio, una delle parrocchie che costituivano il punto d’arrivo di merci e materie prime provenienti dalla Terraferma, quindi con depositi, magazzini, spazi per lo stoccaggio e strutture commerciali per la ridistribuzione in città. Il suo lembo settentrionale comprendeva una parte delle Fondamenta Nuove, edificate a fine Cinquecento: significativamente i catastici vi registrano una maggiore presenza di proprietari non nobili che patrizi, con investimenti anche consistenti (37).

Dei quarantacinque «cittadini» che il censimento del 1642 elenca, quattordici presentano la semplice indicazione «mercante», che in altri tre casi è seguita dal genere di commercio: mercante da malvasia è Zuane Coleti, mercante da zucheri Gasparo d’Iva, mercante piacentino, invece, Tomaso Caotorta. Nessun mercante risulta, dalla serie dell’avogaria, esser stato approvato cittadino originario, alcuni hanno cognomi palesemente foresti, almeno tre sono stranieri: Emaeria Vias, Stefano Vaneste, un mercante fiammingo presente a Venezia almeno dagli ultimi anni del Cinquecento (38) e Zuane di Cristoforo Otths (o Ott), di una famiglia di ricchissimi mercanti tedeschi. Tre sono i negozianti: un droghier alla colombina, un merciaio pure all’insegna della colombina e un cordariol alla borsa.

Un Andrea Polverini, che dal censimento risulta «cartariol al passo [?]», appare figura significativa di quel ceto di mercanti non nobili che tra Cinque e Seicento si sostituirono al patriziato nell’esercizio attivo della mercatura (39). Il padre, Nicolò, aveva negoziato in mare «de ogni sorte di mercantia», tenendo pure bottega e, forse in vecchiaia, «vivendo d’entrata». Andrea, che aveva continuato l’attività mercantile, avrebbe sposato nel 1643 Cecilia Catti, sorella dei ricchi mercanti di lana di origine tedesca, tra i primi in grado di acquistarsi nel 1646 la nobiltà. Nel 1667, quando Andrea risulta ormai vivere di rendita, il figlio Nicolò si provava cittadino originario, forse con l’intenzione di inserirsi nell’amministrazione pubblica (40).

Il secondo gruppo, per numero, è quello dei funzionari pubblici. Per Marco Pasqualigo, agente in Zecca, e Antonio Preularo, nodaro all’esaminador, viene specificato l’incarico. Quest’ultimo, a rigor di logica, per sostenere simile nodaria, avrebbe dovuto disporre del titolo di cittadino originario che invece non risulta aver conseguito: il titolo di «eccellentissimo» con cui viene presentato, denominazione di rango riservata ai laureati, fa così pensare ad un suddito inserito nell’amministrazione in virtù di una competenza specifica. Con il titolo distintivo di «clarissimo» vengono invece indicati alcuni parrocchiani di cui non viene fornita indicazione professionale ma che è possibile rinviare, in vario modo, all’esclusivo ambiente della cancelleria ducale: Zuane Stefani dovrebbe essere quel Zuan Francesco quondam Sebastiano Stefani che in quello stesso 1642 venne nominato estraordinario di cancelleria, primo passo di una lunga carriera; Zuan Andrea Polverini era fratello e nipote di segretari di cancelleria, anche se la sua occupazione ci sfugge; la «clarissima signora Faustina Amai» dovrebbe essere Faustina di Francesco Amadi, di una famiglia divisa tra gli incarichi di cancelleria — con la specializzazione ereditaria nelle ziffre cioè nel linguaggio cifrato che serviva per corrispondere con gli inviati della Repubblica all’estero — e l’attività mercantile; Bernardo Sandeli era anch’egli notaio straordinario di cancelleria. Zuan Carlo Costantini ricopriva invece il posto di notaio all’avogaria di comun, un ufficio «intermedio» dell’amministrazione ma in una magistratura di grande importanza, anche simbolica, per la sua funzione di «garante» della costituzione repubblicana; il nonno di Zuan Carlo già ricopriva questa prestigiosa nodaria cent’anni prima e la casata dei Costantini, con una decina di generazioni di membri funzionari statali, costituiva un caso esemplare di dedizione allo stato che faceva ben meritare quel «clarissimo» assegnato a Zuan Carlo. Agustino Vianol, infine, veniva presentato con la sua carica dell’epoca, quella di segretario del senato.

Il «clarissimo» Zuan Batta Mocenigo apparteneva invece al gruppo particolare dei figli naturali dei patrizi che, come si è detto, potevano vantare «per antica consuetudine» una parificazione sociale ai cittadini originari; in verità era il padre di Zuan Batta, Cesaro, ad aver avuto un padre patrizio, il nobil huomo Marin. La contiguità con il patriziato continuava, seppure sotto una forma tipica di questa sottoclasse: Cesaro, come spesso accadeva, aveva sposato una figlia naturale di patrizio, Cornelia di Giacomo Barbarigo. Alla prova di cittadinanza di Zuan Batta nel 1625 avevano poi prestato testimonianza due nobili, Bortolomeo Cavazza e Zuan Andrea Baffo, e un avvocato, un particolare questo che fa pensare ad un avviamento del giovane alla carriera forense, uno sbocco professionale consueto per questa categoria particolare di cittadini (41).

Tre medici, «eccellentissimi signori», componevano il gruppo assai ristretto — data la posizione periferica della contrada — dei professionisti civili. Due importanti personaggi di origine straniera contribuivano poi ad alzare il tono, già elevato, della borghesia di S. Canciano: Ferdinando Tassis, «mistro della posta dell’imperator», e Giovanni Paulo Widmann (o Vidman) «conte e baron» tedesco, figlio di quel Giovanni trasferitosi a Venezia nel 1586 con una fortuna accumulata nel campo dello sfruttamento delle risorse minerarie, del commercio del rame e del ferro; i suoi figli sarebbero stati tra i primi a provarsi nobili alla riapertura nel 1646 del Libro d’oro (42).

Sotto la voce «donne» si potrebbero raggruppare altri capi di casa che non presentano indicazione professionale. Per la signora Veronica Cherini un’indicazione in realtà è presente, quella di vedova, mentre nulla è intuibile per Monica Negroni, forse esponente della famiglia che deteneva proprietà in parrocchia a fine Cinquecento (43). Di Faustina Amadi qualcosa si è già detto.

L’ultima categoria professionale, con cinque esponenti, è quella dei religiosi, dal piovan Sebastian Rinaldi, a «monsignor» Alvise Stella, ad altri tre sacerdoti semplicemente indicati come «reverendi»; se questi sono descritti come capi di casa, altri quattro vengono compresi in famiglie «cittadine» della contrada. I censimenti permettono di valutare con esattezza la consistenza demografica di questo particolare gruppo di persone: nel 1642 il clero secolare (quello regolare avendo una registrazione d’altro tipo) costituiva il 9% della popolazione adulta «cittadina» e se si considerano i soli maschi al di sopra dei diciotto anni — che solitamente vengono considerati la popolazione attiva dal punto di vista lavorativo — questa percentuale sale al 13%. Secondo la prospettiva dei censimenti, i sacerdoti possono essere quindi legittimamente considerati uno dei gruppi professionali portanti, se non altro numericamente, della classe borghese veneziana.

La città borghese

Dopo aver dato una qualche concretezza fatta di individui, di persone realmente vissute, all’idea altrimenti astratta di classe media, può esser utile chiedersi se esistesse, nella Venezia del Seicento, una «città borghese». Una simile domanda, in effetti, rischia di sembrare una provocazione sia rispetto all’immagine di città-fondaco diffuso, città-miniera a cielo aperto che ancora nel Seicento funziona come ingrediente del mito letterario della Dominante, sia rispetto all’idea di spazio senza barriere, dalle opposizioni inesistenti o stemperate all’interno di un ambiente urbanistico ed architettonico liquido, armonico, normalmente associata a Venezia.

Un ulteriore ostacolo ad un’individuazione degli spazi propri della borghesia veneziana è dato quindi dall’idea di una Venezia policentrica, disegno urbano a cui era estraneo il concetto, anche sociale, di periferia. Idea fuorviante, come ha dimostrato Ennio Concina ricostruendo attraverso il tessuto della proprietà immobiliare il profilo di una città già fortemente strutturata, nel XVI secolo, attorno al centro funzionale dell’asse Rialto-S. Marco. A ridosso di questo nodo, che coincideva con lo «spazio del potere immobiliare patrizio», era situato un «arco di contrade occidentali» con una presenza percentualmente rilevante di famiglie cittadinesche, che fungevano — con le loro strutture aggregative tipiche della classe media come le Scuole grandi — da tramite tra le «viscere» realtine della città e le sue diverse periferie funzionali e popolari (44).

Dare una definizione sociale secca del cuore della città è per Venezia, come per tutte le grandi città europee della prima età moderna, impossibile (45). Grande mercato popolare all’aperto, sede delle principali magistrature economiche, finanziarie e fiscali dello stato e quindi secondo luogo d’incontro della politica patrizia dopo la Piazza ed il Palazzo, a Rialto si ritrova ogni mattina anche buona parte della classe media. Tra le cose da non perdere in città secondo la fortunata guida del Coronelli (1697) era «il rendez-vous de’ Mercanti ogni mattina a Rialto, che è la Borsa di questa città» (46), ma tutta l’area realtina era punteggiata dei luoghi professionali di ritrovo dei borghesi veneziani: tra la calle della Sicurtà e il sottoportico del Banco Giro agivano, tra i mercanti, i sensali da cambio e da segurtà, poco più in là, ai piedi del ponte, vi era la ruga degli Orefici, sulle due rive del Canal Grande controllavano i loro carichi d’olio e di vino ricchi mercanti.

Oltre il ponte iniziavano le Mercerie, dove le botteghe degli speziali, dei merciai, degli artigiani di lusso davano vita ad una sorta di unico cosmopolita mercato al coperto; le mille insegne diverse vi formavano «uno spazio urbano di una figuratività propria del mondo di artigiani e mercanti» (47). L’abate napoletano Diego Zunica a fine Seicento vi osserva «tanti oggetti di stravagante bellezza, che dir non si può». La sua descrizione abbandona il tono stupefatto degli osservatori rinascimentali per soffermarsi su «come i Padroni delle Merci [...] non invitino il passaggiero alla compera». Non come accade a Napoli e a Roma, dove i negozianti assalgono «chi dispensa una sola occhiata su le loro botteghe»: a Venezia «muti sono i Mercatanti, e senza esibizione». Ma «ecco decifrato il mistero», a Napoli e Roma «le Merci non sono sì preziose e sì ottime che si lodino da se medesime; in Venetia sì» (48). Perso il primato dell’esclusività esotica è la compostezza la carta da giocare per il commercio di qualità cittadino?

Attorno a S. Marco si moltiplicano i luoghi di lavoro e di incontro del funzionariato statale, dei professionisti civili: in Palazzo, ogni mattina sono al loro banco gli ufficiali, nei dintorni della Piazza si infittiscono i cancelli dei notai pubblici, i mezzadi degli avvocati, soprattutto quest’ultimi nelle parrocchie tra S. Marco e, a ovest, il Canal Grande. In questo teatro di professioni, affari, figure sociali, i borghesi circolano apparentemente indistinti rispetto ai patrizi, portano la medesima veste nera, dalle maniche larghe al gomito e strette ai polsi, dette comunemente «maneghe a comeo», entro le quali si possono riporre fazzoletti, guanti, quadernetti o piccoli libri. «Ils vont vestus de la mesme façon» annota de la Haye, e «a moins que d’étre fort accoustumé et fort connoissant, il est empossible de les discerner d’avec les Gentilshommes». Solo quando si è frequentata la nobiltà e conosciuto «l’esprit et le genie qui les possede, on en fait aisement le discernement. Les Citadins n’ont pas la teste si élevée, ny le front si découvert; leur contenance n’est pas si libre, ils ont la veue un peu plus basse, et saluent avec plus de soumisson» (49).

A questo atteggiamento di accondiscendente, rispettosa soggezione, dovevano sentirsi estranei i mercanti che indulgevano più frequentemente a vestire «alla forestiera», cioè sia con una maggiore acquiescenza alle mode straniere, sia mantenendo la foggia tradizionale del paese d’origine. Questa differente visibilità del ceto dei mercanti esprimeva implicitamente un orgoglio di gruppo diverso rispetto a quello dei cittadini originari, degli ufficiali «organici» rispetto all’oligarchia patrizia? Sembrerebbe, da piccoli indizi, di sì; ad esempio dal comportamento di uno dei fratelli Lini, ricchi droghieri di origine bergamasca che a fine Seicento investivano i 100.000 ducati d’obbligo per sedersi tra i banchi del patriziato in maggior consiglio. Secondo un cronachista anonimo, «assistendo alla bottega con cappello e ferraiolo uno dei fratelli non ha voluto finora mettere la veste di nobile, forse per non havere la soggezione del Consiglio, né del broglio et assiste tuttavia personalmente alla bottega, che scrive» (50).

Al di sotto della rete urbana creata dalle occupazioni borghesi vi era il palinsesto degli spazi residenziali del ceto medio, senza i quali il disegno della città borghese non acquisisce concretezza. I censimenti, più che i catastici della proprietà che restituiscono piuttosto la geografia dell’investimento immobiliare, forniscono in questo caso informazioni di prima mano, che si è pensato di riassumere visivamente nella cartina sopra pubblicata, dove è riportata per ogni parrocchia la percentuale dei «cittadini» sul totale degli abitanti della contrada secondo il censimento del 1642.

La classe media risulta presente in tutte le contrade — Ghetto escluso, ovviamente — ma, ancorché estesa, la sua è una presenza non uniforme. Trascurabile percentualmente è il numero di «cittadini» in alcune periferie dai molti insediamenti artigianali e paraindustriali come la Giudecca, e nei quartieri «forti» della presenza popolare, S. Pietro di Castello o S. Nicolò, dove rappresentano appena lo 0,4% della popolazione. Tuttavia, anche in sestieri lontani dalla city degli affari e del Palazzo, come S. Croce o Dorsoduro, qua e là compaiono scampoli di una presenza cittadina periferica più fitta, come a S. Lucia, a S. Basegio, o all’estremità opposta, nella parrocchia di S. Biagio a Castello.

Il cuore della presenza borghese è costituito da un’ampia area il cui baricentro è l’asse Rialto-S. Marco. Vi sono compresi l’intero sestiere di S. Polo, alcune contrade di S. Croce, la parte orientale di Cannaregio e quella occidentale di Castello, una buona parte delle parrocchie di S. Marco. Vi si ritrova quell’«arco di contrade occidentali» da S. Barnaba a S. Marcilian di cui parla Concina, l’intera riva settentrionale della città luogo di arrivo dei flussi di rifornimento, e più in generale le contrade limitrofe al centro economico e politico cittadino. Si potrebbe parlare di un’unica grande, centrale, città borghese, se non fosse che proprio un nucleo interno di parrocchie — da S. Giovanni Elemosinario a S. Bortolomio, S. Zulian, S. Luca, S. Moisè — presentano valori percentuali inferiori alla media complessiva, costituiscono insomma il «ventre molle» della presenza borghese. In esse la residenzialità è specializzata, settorializzata, sebbene mai esclusiva (tranne a S. Marco, la contrada che sostanzialmente coincide con la Basilica ed il Palazzo, dove i diciannove capifamiglia «cittadini» sono tutti preti): a S. Salvador ad esempio sono almeno cinque gli speziali, a S. Moisè la presenza è qualificata — un medico, un notaio, sette avvocati, quattro solicitadori, un mercante, un segretario del senato — ma scarna quantitativamente rispetto a quella aristocratica e popolana.

Dove la classe cittadina dimostra i massimi livelli di concentrazione, sfiorando in alcuni casi il terzo della popolazione, è in un numero limitato di contrade: S. Zuan Degolà e S. Boldo di qua del Canal Grande, dove forse ha giocato un ruolo statistico la limitata numerosità della popolazione, S. Antonin a Castello, infine nella parte occidentale del sestiere di S. Marco dove un nucleo compatto di parrocchie compongono la città residenziale dei funzionari statali, dei professionisti forensi. Dove la descrizione professionale aiuta, la specializzazione professionale di quest’area si dimostra considerevole: a S. Maria Zobenigo, su quarantaquattro capi di casa cittadini, sedici sono gli avvocati e cinque i solicitadori.

Questa «città borghese» racchiude ovviamente tutti i ceti professionali, tutte le classi economiche che, si è detto, compongono la multiforme middle class veneziana fotografata dai censimenti. Con un ulteriore passaggio, assumendo come indicatore il numero di servitori e massere impiegate in ogni casa e le gondole di proprietà, è possibile affinare ulteriormente l’universo statistico della categoria «cittadini» ed isolarne una fascia superiore di «borghesia ricca» composta da duecentoventiquattro «cittadini» — pressappoco due abitanti su mille — che disegnano un profilo di residenzialità leggermente sfalsato rispetto a quello dell’intera categoria (51). La loro presenza è inferiore a quanto sarebbe logico aspettarsi nelle aree borghesi di S. Polo e S. Marco mentre si fa uniforme nel quadrante settentrionale, tra Castello e Cannaregio. Le contrade di massima concentrazione sono S. Maurizio e S. Maria Zobenigo a S. Marco, S. Boldo e S. Agostin a S. Polo, e soprattutto S. Fosca, S. Marcilian e S. Felice a Cannaregio, sestiere quest’ultimo che, come aveva osservato Giuseppe Gullino studiando la proprietà immobiliare, ospita, assieme a S. Marco, la borghesia agiata più numerosa (52). Le parrocchie tradizionali degli avvocati e dei grands commis dello stato da una parte, le aree commerciali dell’approvvigionamento cittadino verso nord dall’altra, costituiscono dunque i due poli della città della ricca borghesia.

Per leggere le possibili trasformazioni di questo disegno si è spogliato il censimento del 1761 che consente una verifica, purtroppo dopo oltre un secolo, della residenzialità della classe media (v. cartina) (53). Dal confronto tra le due ricostruzioni viene confermato quel processo di accentuazione delle differenze sociali tra aree diverse della città, con l’ispessirsi del diaframma tra siti centrali e periferie, che ebbe luogo tra XVII e XVIII secolo (54). La presenza della classe media si affievolisce in quelle contrade esterne che pure a metà Seicento presentavano una densità borghese superiore alla media cittadina. Il cuore della presenza «cittadina» rimane intatto nel suo disegno complessivo, confermando come la ristrutturazione urbanistica sei-settecentesca sia un fenomeno che non altera le caratteristiche insediative portanti della città, ma qualche trasformazione significativa è ravvisabile. Si sgretola il nucleo duro ad alta presenza borghese nella parte occidentale del sestiere di S. Marco, e le contrade a maggiore densità «cittadina» percentuale tendono piuttosto a formare una sorta di cordone perimetrale rispetto al corpo della city, un effetto anche questo della riorganizzazione funzionale in atto, della progressiva gerarchizzazione sociale degli spazi urbani.

Modificazioni di rilievo, rilevano gli storici dell’architettura, avvengono tra Cinque e Settecento non solo nel tessuto urbanistico della città, ma nei modi in cui la classe media concepiva l’abitazione. Un aspetto preliminare è dato dalla tendenza o meno alla stanzialità cittadina delle famiglie borghesi, questione non secondaria considerata l’influenza di questo tipo di comportamento sui modelli abitativi. L’esempio, pur limitato, della parrocchia di S. Canciano, su cui si è compiuto un approfondimento nominativo, fornisce dati inequivocabili: confrontando i quarantacinque capi di casa cittadini elencati nel 1642 con i quarantotto presenti nel censimento del 1670 solo sei sono i cognomi ricorrenti: quelli di alcuni ricchi mercanti, come il Polverini, quello dei de Tassis, a cui vanno aggiunti i Widmann che rimangono nel palazzo acquistato da pochi decenni in contrada ma che ormai risultano nella categoria di censimento dei patrizi (55). Rispetto alla classe patrizia, i «cittadini» dimostrano insomma una mobilità residenziale nettamente maggiore.

È difficile comporre una «tipologia abitativa» della classe media, e oltretutto collocarla nel periodo qui considerato, il Seicento. Un primo esempio, più che un modello abitativo in senso stretto, è l’esemplificazione dell’inserimento di una famiglia cittadinesca in una contrada: l’insieme delle proprietà della famiglia cittadinesca dei Gonella nell’area di S. Giobbe a Cannaregio comprendeva terreni, edifici destinati ad attività manifatturiere, case d’affitto ed uno dei più rinomati palazzi cinquecenteschi, passato quindi alla famiglia Valier e distrutto da un incendio nel Settecento. Si trattava di una presenza fortemente strutturata su interessi economici, commerciali e manifatturieri, che culminava nel palazzo, il cui prospetto sulla fondamenta era l’esibizione di una posizione sociale attinta in virtù di una capacità economica che nasceva «dietro», tra i magazzini, i capannoni e le abitazioni dei lavoranti. Palazzo Algarotti, sulle Fondamenta Nuove a S. Canciano, edificato nel Settecento insieme con una raffineria di zucchero e tre case per i lavoranti (56), esprime il medesimo dualismo tra le modalità spaziali commerciali-manifatturiere e quelle della sociabilità borghese di una famiglia che mantenne, anche nell’attività dei suoi membri, diverse identità professionali.

Il «palazzo» — dizione questa che non a caso comincia a comparire nel secondo Seicento come definizione esplicita di residenza censita (57) — assume tutta la sua valenza simbolica di raggiungimento di una condizione sociale superiore nelle vicende familiari delle famiglie borghesi, di estrazione spesso forestiera, che dalla metà del secolo raggiungono il titolo nobiliare. Molte di queste acquistano residenze signorili pochi anni prima della cooptazione, all’inizio o durante quella fase di ripiegamento dalle attività direttamente produttive che in molti casi si conclude con il raggiungimento dello status patrizio e l’abbandono dell’imprenditorialità attiva (58). I dubbi, le riserve su tale passo sono espressi bene nel testamento di un borghese di cui si è già fatta la conoscenza, Giovanni Widmann di S. Canciano: negli anni Trenta la sua famiglia viveva in affitto in un palazzo di proprietà dei Saviotti, nei pressi di campo S. Maria Nova; nel suo testamento raccomandava ai figli di procedere, qualora se ne presentasse l’occasione, all’acquisto del palazzo già riccamente fornito di mobilia: se non fosse stato per questo, rifletteva il ricco mercante tedesco «stenterei a farlo per le molte conseguenze che portano con sé simili case grandi» (59).

I cambiamenti più appariscenti nei moduli residenziali della classe media intervennero però ad un livello inferiore di abitazioni, e in un periodo precedente. Il modello che risulterà di gran lunga prevalente nei secoli moderni si sviluppa infatti nel Rinascimento, a cavallo tra Quattro e Cinquecento. È un nuovo tipo di organizzazione abitativa, plurifamiliare ma salvaguardante l’individualità dell’accesso di ogni abitazione, il «principio abitativo» della porta di casa singola su strada. Trova applicazione in tipologie diverse di edifici — singolo, binato, schiere, blocchi — ed è essenzialmente composto da due piani nobili sovrapposti, legati dalla soluzione delle «scale leonardesche»: due scale che si inseguivano a vite doppia per servire due alloggi paritetici. È questo il modello abitativo destinato a rispondere alle esigenze di un artigianato ricco, di una lower middle class di negozianti e impiegati pubblici, di una classe media di professionisti liberali (60).

La versatilità di questa soluzione diede luogo ad una miriade di adattamenti pratici. Nelle due schiere parallele di case tra le fondamente dei Cereri e delle Procuratie a S. Maria Maggiore edificate a mezzo il Cinquecento, ed ancora oggi abitate, trovano posto una ventina di unità abitative di cui otto, situate sulle testate degli edifici, più ampie e che godono di una posizione privilegiata. Nel 1581 le abitazioni migliori sono affittate per cifre di un certo rilievo, attorno ai 50 ducati annui: agli estensori di un’interessante scheda storico-architettonica di questo edificio sono parse abitazioni «di tipica classe media che suscita talvolta l’impressione di essere in piena fase di ascesa ed espansione economica» (61). Uno schema dal carattere più prettamente borghese è quello di un edificio posto in calle degli Avvocati, a S. Angelo. Sei case, distribuite in tre fabbriche ed organizzate secondo lo schema dei due appartamenti sovrapposti con scale incrociate, ospitavano avvocati, notai, la famiglia Marini «di cancelleria», insomma inquilini che potevano permettersi affitti che alla fine del Cinquecento sfioravano i 100 ducati. È un modello costruttivo, come si è detto, che si attagliava alle esigenze e alle possibilità della classe media, ed infatti «molte altre case di simile impostazione, e non lontane per l’onere finanziario, sembravano piuttosto destinate a mercanti ed imprenditori» (62).

L’abbandono progressivo della formula della casa da stazio comporta quindi nel corso del Seicento la progressiva diminuzione, che emerge nella terminologia catastale, dell’ammezzato, metà o mezado.

A partire dal nuovo secolo comincerà invece a divenire di uso corrente la nozione di «appartamento», non a caso contemporaneamente al sorgere di una nuova soluzione abitativa, quella delle case plurifamiliari con accesso a scale comuni (63). Riflessi di una trasformazione sociale che implicava distinzioni più accentuate tra gli strati sociali e che inevitabilmente si riverberava sul rapporto tra l’individuo e l’abitazione, tra le classi e la città.

Consumi familiari, costumi familiari

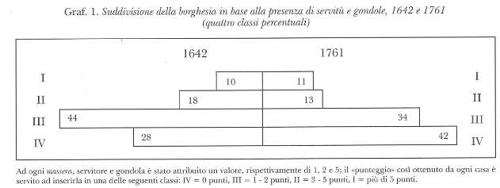

L’indicazione, fornita dai censimenti, del numero di servitori, massere e gondole presenti in ogni casa merita qualche approfondimento. I consumi relativi alla servitù costituivano, come è noto, una voce importante tra le spese delle famiglie dei ceti economici superiori nell’epoca moderna, anche per la visibilità che un certo numero di servitori o una «gondola fornita» avevano. Può tale classe di consumi ritenersi un indicatore, ovviamente solo approssimativo, della capacità economica, della ricchezza? Con le dovute cautele, e guardando più al profilo generale che ai singoli casi, crediamo di sì. Considerando che un servitore costituiva un’unità lavorativa più costosa rispetto alla massera, e che una gondola era appannaggio di pochi, è sembrato utile costruire in base a questo tipo di informazioni una sorta di stratificazione economica della classe media. I criteri con cui si è proceduto sono ovviamente opinabili, e comunque non corrispondono a distinzioni effettive, esistenti: sono un artificio statistico che serve a considerare le suddivisioni interne alla classe media e i suoi cambiamenti tra due punti di osservazione, il 1642 e il 1761.

Il Graf. 1 rende conto di tali trasformazioni. Nel 1642 nel 28% delle case non vi era personale di servizio; la percentuale maggiore di case «cittadine» risulta tuttavia rientrare nella classe III di consumi, quella per intendersi in cui erano presenti al massimo due massere o un servitore. Questo livello di consumi per la servitù sembra segnare uno scalino effettivo, perché le case che impiegavano più personale erano molte meno, il 28% complessivamente, da noi suddivise in altre due fasce. Lo strato superiore — quello che poteva permettersi una gondola o un numero consistente di massere e servitori — era composto da quei duecentoventiquattro capi di casa che si sono descritti come la ricca borghesia cittadina. La loro estrazione professionale era tutto sommato ristretta: avvocati, mercanti, importanti burocrati dell’amministrazione pubblica provenienti da famiglie di lunga tradizione di servizio e sovente di origine mercantile, dottori (la cui presenza in questa fascia è forse sovradimensionata per la necessità di disporre di una gondola per muoversi in città), persone che vivevano d’entrata. Tra di essi erano forse i mercanti — di cui un numero considerevole di origine forestiera e straniera — il gruppo professionale più presente.

La stessa operazione, compiuta sul censimento del 1761, consente di fotografare una realtà assai distante nel tempo, tuttavia i cambiamenti appaiono contenuti. Le due prime fasce comprendono una percentuale pressoché identica di case «cittadine», il 24% del totale, di conseguenza la parte «povera» o «appena benestante» della classe media comprende come centoventi anni prima tre case su quattro. È interessante il rovesciamento che è avvenuto tra la III e la IV classe statistica, per cui se il profilo della distribuzione delle spese per la servitù nel 1642 è «a botte», nel censimento del 1761 è invece «a piramide», prospettando l’ipotesi di un generale impoverimento della borghesia veneziana.

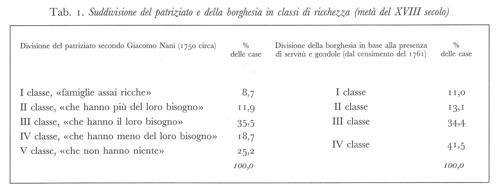

Qualche anno prima del rilevamento del 1761 un patrizio di una famiglia «vecchia», Giacomo Nani, aveva analizzato la stratificazione sociale delle famiglie del suo ordine, suddividendo le case nobili in cinque classi. Se si accetta di equiparare la IV classe dei borghesi, cioè quelle case che non avevano nemmeno una serva, con le ultime due classi del patriziato, vale a dire con i nobili poverissimi o quelli che avevano «meno del loro bisogno», la stratificazione compiuta dal Nani osservando nella realtà il suo ceto e quella, artificiale, della classe media ricostruita attraverso i censimenti, diventano paragonabili (64).

Questa, apparentemente bizzarra, comparazione suggerisce alcune riflessioni. Innanzitutto che in entrambi gli ordini le ricchezze erano sì distribuite in maniera diseguale, per cui la base della piramide era nettamente più larga del suo vertice (soprattutto per quanto riguarda il patriziato), ma con una certa gradualità, senza cioè che i gradini intermedi fossero «svuotati». In sostanza, le diseguaglianze economiche non comportavano un’eccessiva polarizzazione sociale, un elemento che deve aver contribuito a rendere tutto sommato accettabili, o comunque risolvibili senza compromettere l’identità dei due ordini, le tensioni interne ai due gruppi (di cui si sa qualcosa di preciso solo riguardo al patriziato). Va comunque sottolineato come il 41,5% della classe media e il 43,9% di quella patrizia si mantenessero su un livello di vita che doveva essere paragonabile a quello di un medio artigiano, di un buon salariato: qualcosa di nettamente diverso insomma da quanto si è solitamente abituati ad associare all’idea di patriziato o di borghesia. Se si tiene conto che questi due ordini nel loro complesso, nel 1761, rappresentavano il 10% circa della popolazione cittadina, si può dedurre come, anche comprendendo una fascia di popolani agiati, il novero dei ricchi e di quella che si è abituati a considerare per livelli di reddito «classe media» fosse nella Venezia della seconda metà del Settecento qualcosa di molto ristretto ed esclusivo.

Purtroppo sarebbe interessante paragonare la middle class veneziana non solo rispetto al patriziato ma anche rispetto al mondo popolare, ai cui atteggiamenti sociali e costumi familiari la gran massa dei borghesi veneziani doveva avvicinarsi di più, se non altro perché il ricambio tra i due ceti non era ostacolato da procedure burocratiche o impedimenti diversi da quello della «professione civile». Altri dati presenti nei censimenti offrono invece un confronto più serrato sulla composizione familiare delle case «cittadine» e patrizie.

La fotografia della casa «cittadina» secondo il censimento del 1642 restituisce un’immagine tutto sommato prevedibile di famiglia urbana dell’età moderna, un aggregato domestico nucleare il cui numero medio dei componenti era di poco superiore a quattro. Sebbene i censimenti non riportino il rapporto parentale esistente tra i componenti la casa, è intuibile come il tipo di aggregato domestico più frequente fosse quello semplice, costituito quindi dalla coppia coniugale più uno, due putti, a cui si aggiungeva talvolta un parente, un anziano, magari un prete; nella maggioranza dei casi era presente una massera, meno frequentemente un servitore, molto raramente, in sei casi su cento, una gondola. Il numero di case che avevano come capofamiglia un sacerdote, il 13 % circa, complica un po’ la lettura dei dati, ma nella sostanza il profilo della casa «cittadina» è quello di un aggregato nucleare, neolocale, che non poteva che prediligere quel tipo di abitazione autonoma, a più vani, che si è osservato emergere come tipologia residenziale preferita dalla classe media.

In cosa si distingue la casa «cittadina» da quella patrizia, secondo l’immagine di questa che emerge dal censimento del 1624? Quest’ultima dimostra un numero di «figli» leggermente superiore (1,64 in media invece di 1,46) ed anche un maggiore numero di adulti, elemento questo che può esser stato ridimensionato dopo la peste del 1630-1631. Si tratta comunque di adulti maschi, effetto di quel costume della «fraterna», cioè della convivenza di più fratelli di cui uno solo sposato, caratteristico del patriziato veneziano (66). Nettamente superiore, dato il rango sociale e la capacità economica, è la presenza di servitù e gondole. Se si sposta lo sguardo al 1761, per entrambi i ceti le continuità sono maggiori delle diversità, tuttavia alcune di queste meritano una riflessione. Nelle case dei «cittadini» il rapporto tra giovani sotto i diciotto anni ed adulti si è ulteriormente accentuato a favore di questi ultimi: cinquantatré putti per cento adulti nel 1642, trentaquattro per cento nel 1761. A cosa è imputabile questo invecchiamento della popolazione borghese? Una prima spiegazione può essere semplicemente statistica: moltiplicandosi il numero delle case con a capo un ecclesiastico che spesso viveva da solo o con altri adulti — nel 1761 ben il 30% degli aggregati «cittadini» —, la presenza media di giovani risulta conseguentemente depressa.

Qualche ruolo devono poi aver giocato cause «naturali», come la vicinanza del primo censimento alla peste manzoniana che sfoltì soprattutto le classi d’età avanzata, o una certa tendenza di lungo periodo alla diminuzione dei tassi di mortalità delle classi intermedie (67). Determinante deve esser invece considerata la pratica di mandare a studiare i figli fuori città, ad esempio nei collegi delle città di Terraferma: un comportamento assai diffuso soprattutto nel ceto dei professionisti liberali e tra la burocrazia specializzata. Tra le ragazze non era infrequente la via del chiostro, anche se non sembra possibile quantificare se tale soluzione abbia coinvolto tra Sei e Settecento un maggior o un minor numero di figlie della classe media (68). Non sembra opportuno invece avanzare il sospetto che tale invecchiamento sia imputabile alla comparsa di comportamenti «moderni» quali il controllo della natalità, la restrizione delle nascite: quell’ 1,46 di presenza media per casa di putti e putte sotto i diciotto anni nel 1642, cioè dopo solo nove anni dalla fine di un’epidemia pestilenziale, testimonia che casomai tali comportamenti dovevano essere già in atto nella prima metà del Seicento.

Per quanto riguarda poi la presenza di servitù nelle famiglie borghesi, la distribuzione per casa mostra una diminuzione generale del numero di serve, un fenomeno che si era già segnalato, rinviandolo ad un possibile impoverimento generale della classe intermedia.

Purtroppo questi dati non possono essere inquadrati — come è stato fatto in vari studi per la classe aristocratica — in un insieme organico di informazioni sulle caratteristiche delle famiglie, sui costumi matrimoniali, sugli usi successori della classe media. Della famiglia borghese veneziana si sa molto poco, nessun studio specifico, a parte un interessante articolo sulle doti e le successioni cittadinesche nel Cinquecento (69), è stato ancora pubblicato. Le informazioni che compaiono nella bibliografia veneziana sono in realtà relative quasi esclusivamente a case o personaggi che per il rilievo economico o la reputazione sociale che vantavano appaiono piuttosto eccezionali che rappresentativi dell’intera classe media. Spesso poi informazioni sulle famiglie borghesi sono riportate solo in quanto funzionali allo studio di qualcos’altro: è esemplare in questo senso la questione dei matrimoni tra nobili e donne non patrizie, che è stata analizzata quasi esclusivamente in base a quanto se ne poteva ricavare sul ceto patrizio. Riguardo all’ordine cittadinesco ci si è solitamente limitati ad osservare che l’unione con una casa patrizia era un traguardo dal concreto significato di promozione sociale; per raggiungere questo scopo i borghesi venivano incontro alle esigenze patrimoniali del patriziato fornendo le nubende con doti assai ricche. Un insieme complesso di relazioni sociali, affettive ed anche psicologiche che coinvolgevano sia le famiglie nobili che quelle borghesi viene così ridotto all’etichetta «strategia matrimoniale», ed il groviglio di dinamiche che cela ricondotto «stanti gli incontestabili effetti patrimoniali conseguenti, alla luce meridiana del calcolo razionale» (70).

Sebbene socialmente gratificante, il matrimonio di qualche nubile borghese con un marito della classe superiore non rappresentava però l’evenienza matrimoniale più tipica, né quella rappresentativa delle istanze della classe media, il cui ruolo viene troppo spesso esaurito alla mera funzione di soccorso delle calanti fortune patrimoniali del patriziato. La classe media era ambito sociale troppo ampio e diversificato per presentare una tipologia semplice, univoca di comportamenti matrimoniali. Il criterio «sociale» della scelta del coniuge, in base al quale si puntava grazie al matrimonio ad acquisire in virtù di un legame di affinità uno status superiore, sembra ad esempio esser stato meno diffuso del criterio «professionale», funzionale a consolidare o migliorare la posizione professionale dei membri della casa, secondo il quale la sposa per il figlio proveniva solitamente dall’ambiente di lavoro del padre. L’osservazione che l’endogamia professionale nel Cinquecento fosse ristretta quasi unicamente alla fascia delle famiglie inserite nella cancelleria ducale (71) non sembra applicabile al Seicento, quando invece si fanno più frequenti i matrimoni interni ai singoli gruppi professionali: gli avvocati, i medici, i mercanti, i funzionari statali, ecc. Si tratta di un’osservazione impressionistica che difficilmente può trovare conferme numeriche data la difficoltà di misurare quest’ordine di comportamenti, ma che rientra in un fenomeno più generale su cui si avrà modo di ritornare: l’aumento progressivo all’interno della classe media nel corso del XVII secolo dell’importanza dei diversi gruppi professionali.