La redistribuzione del reddito tra regioni

La redistribuzione del reddito tra regioni

La redistribuzione di reddito tra regioni attraverso il meccanismo della finanza pubblica è un tema ‘caldo’ della recente fase politica italiana. E lo è da almeno vent’anni a questa parte. A essa tendono infatti ad attribuirsi molti dei mali del Paese. Facendo riferimento al dibattito corrente, si coglie l’idea che le regioni a reddito più alto non riescono a rilanciare processi di crescita perché vessate dal drenaggio di risorse esercitato dallo Stato, mentre le altre ricevono trasferimenti a loro favore che tuttavia non sanno trasformare in occasioni per uscire dalla loro condizione di svantaggio. D’altra parte, queste ultime continuano a reclamare trasferimenti di spesa, giustificandoli con i bisogni insoddisfatti di cui soffrono.

Questa situazione ha provocato il diffondersi, nelle regioni ‘donatrici’, di aspirazioni secessioniste. E queste sono state più marcate là dove la composizione della popolazione è stata meno influenzata dalle grandi migrazioni interne che hanno interessato i decenni del secondo dopoguerra.

Tutto ciò è l’epilogo di una lunga storia, di cui vale la pena ripercorrere i passaggi essenziali. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia, nonostante le sue condizioni di relativa arretratezza, si è collocata nel contesto dei Paesi a maggior reddito del mondo occidentale e si è contraddistinta come il Paese in cui assumevano maggior peso gli squilibri territoriali. Questi tendevano fondamentalmente a coincidere con il divario tra Nord e Sud.

Naturalmente, vi erano squilibri territoriali anche di altra natura: tra città e campagna, tra zone pianeggianti o costiere e zone interne eccetera. Ma il più rilevante era quello che contrapponeva i territori dell’ex Regno borbonico e la Sardegna al resto del territorio italiano.

Una concisa storia dell’evoluzione degli squilibri territoriali italiani è proposta qui di seguito. Essa mette in luce che il dato anomalo coincide, praticamente da sempre, con il divario Nord-Sud. Ma fa anche emergere che nel formarsi, nell’approfondirsi e poi nel consolidarsi del divario, sono entrate in gioco variabili di natura economica e finanziaria, così come politica e sociale. In altri termini il divario nei redditi e nelle condizioni di vita si è combinato con differenze nei modelli comportamentali sia delle istituzioni, sia delle famiglie. Quest’ultimo aspetto interseca – lo si vedrà – il dibattito sul Mezzogiorno dall’unificazione in poi. Ma è stato largamente trascurato nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale (per non parlare del periodo fascista) e ha nuovamente ricevuto attenzione negli ultimi vent’anni, da quando cioè lo studioso americano Robert Putnam (1993) ha riproposto il tema definendolo come derivante da diverse dotazioni di capitale sociale. E ha influenzato da allora l’impostazione delle politiche – si vedrà con quali risultati.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta si è cercato di arginare le spinte secessioniste con l’introduzione di una riforma dell’ordinamento istituzionale in senso federale. Le tensioni cui si è accennato, hanno cioè portato a una riforma della Carta costituzionale, che si è articolata in provvedimenti successivi senza tuttavia giungere finora a un modello stabile: la riforma del titolo V «Le Regioni, le Province, i Comuni» (l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3). Si vedrà nel seguito quanto questa riforma abbia innovato, sotto il profilo del quadro ordinamentale entro cui va regolata, la redistribuzione tra regioni, e a quali esiti la sua introduzione abbia finora corrisposto.

A proposito della redistribuzione

La redistribuzione di reddito è tra i compiti fondamentali delle politiche che uno Stato deve promuovere, in base a un principio accolto, seppure con modulazioni diverse, in tutti i sistemi politico-istituzionali. Si deve redistribuire il reddito per contrastare le diseguaglianze, sia quelle che determinano differenze inaccettabili di condizioni tra individui e famiglie, sia quelle che si traducono in diversi livelli di reddito e quindi anche in diverse opportunità di crescita per distinte porzioni di territorio.

La redistribuzione del reddito ha dunque obiettivi diversi: da un lato, si propone di garantire a tutta la popolazione dati standard sia come livelli di reddito percepito sia come servizi pubblici essenziali; dall’altro, cerca di eliminare gli ostacoli allo sviluppo che interessano i territori meno favoriti.

Quella che i manuali di politica economica (o economia pubblica) prendono di norma in considerazione è la prima, che può essere definita come redistribuzione egualitaria.

La redistribuzione egualitaria richiede una configurazione del sistema fiscale connotata dalla preminenza di imposte progressive (in principio le imposte sui redditi personali) e un’articolazione della spesa pubblica tale da permettere di garantire un reddito a quanti per ragioni oggettive non possono assicurarselo con il lavoro, e tale da fornire a tutti, e prima di tutto alla popolazione con redditi più bassi, livelli accettabili di servizi essenziali.

Perseguendo obiettivi di equità, lo Stato deve, tuttavia, evitare di incidere negativamente sui comportamenti che concorrono ad accrescere la produttività, l’efficienza. Il sussistere di un trade-off tra efficienza ed equità è ricollegabile al fatto che le politiche volte a garantire maggiori livelli di eguaglianza possono, da un lato (per es., con una forte progressività dell’imposizione sui redditi), disincentivare alcuni dal fornire contributi all’attività economica e, dall’altro, incentivare comportamenti attendisti o rinunciatari in coloro che in quanto assistiti riescono comunque ad assicurarsi dati livelli di consumi. Trovare una composizione ottimale tra i due criteri che dovrebbero ispirare la distribuzione del reddito – ‘a ciascuno secondo il suo lavoro’ e ‘a ciascuno secondo i suoi bisogni’ – risulta perciò non agevole.

Alle difficoltà che ostacolano la definizione di un modello condiviso, si affiancano poi quelle che hanno origine nelle distorsioni che possono essere presenti nel sistema dell’intervento pubblico in campo economico e sociale. Si può ricorrere ad alcuni esempi facendo riferimento al caso italiano.

La redistribuzione egualitaria – si è detto – passa per il bilancio pubblico, e più specificamente per quello di parte corrente. Chi ha di più deve contribuire di più, sempre in proporzione a quanto percepito. Questa condizione non è però adeguatamente soddisfatta se esistono fenomeni diffusi di evasione e di elusione fiscale, e se comunque la pressione fiscale varia da una categoria di percettori di reddito all’altra (come accade in Italia passando per es. dal lavoro dipendente al lavoro autonomo).

Chi ha di meno riceve un aiuto sotto forma di trasferimento di reddito o di fornitura di servizi. I trasferimenti di reddito sono in genere attribuiti in ragione del verificarsi di rischi che rendono impossibile l’ottenimento di un reddito da lavoro (vecchiaia, malattia, disoccupazione). Il diritto ad alcuni di questi trasferimenti discende dall’aver in qualche modo partecipato (contributi previdenziali) o dal partecipare (ticket sanitari) al loro finanziamento, ma la relazione tra contributo e prestazione non è tassativa. Per le pensioni esiste in Italia l’integrazione al minimo, così come esiste la pensione sociale. E anche la copertura del rischio di disoccupazione non è omogenea: l’indennità di disoccupazione è ben diversa dalla cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. I flussi veicolati dal welfare sono perciò, oltre che numerosi, non necessariamente coerenti tra loro.

La fornitura dei servizi essenziali in forma gratuita o molto al di sotto del livello di costo, riguarda infine tutta la popolazione indipendentemente dal reddito.

Come in tutti i Paesi europei (e non solo) anche in Italia la crescita trainata dai processi di industrializzazione ha dato origine a diseguaglianze sociali (tra individui e famiglie) che sono state affrontate con la graduale edificazione di un sistema di welfare. Così come l’industrializzazione, anche la formazione del welfare state ha avuto luogo con ritardo rispetto agli altri grandi Paesi europei. Con il tempo, e soprattutto con le riforme introdotte nel periodo 1968-75, tuttavia, il grado di protezione fornito dallo Stato nei confronti, in particolare, di alcuni tipi di rischi (per es. la vecchiaia e la malattia) è divenuto elevato, anche rispetto ad altri Paesi, tanto da imporre nei decenni successivi numerosi correttivi. La redistribuzione egualitaria, nella misura in cui avvantaggia la popolazione meno abbiente, si tradurrà anche in redistribuzione dalle regioni – o dalle zone – dove questa è meno rappresentata a quelle in cui lo è di più.

Quando la redistribuzione è finalizzata al superamento di squilibri territoriali, allo sviluppo dei territori svantaggiati, ci si deve attendere che essa avvenga in termini tali da portare all’eliminazione delle cause, ovvero sia in grado di innalzare, in modo congruo e in tempi predeterminabili, le loro opportunità di crescita. Si dovrebbe, in altre parole, registrare, a seguito della redistribuzione, una convergenza nelle traiettorie economiche e sociali delle diverse regioni. E la redistribuzione dovrebbe avere, perciò, carattere temporaneo.

La redistribuzione per lo sviluppo in genere assume i connotati di programmi di opere pubbliche, e/o quelli della elargizione di incentivi che favoriscano gli investimenti produttivi di capitali privati. Gli interventi in opere pubbliche dovrebbero essere indirizzati alla formazione di quelle economie esterne che sono, di norma, considerate una precondizione affinché un’area venga prescelta per la localizzazione di attività produttive. Gli incentivi sono orientati a ridurre il costo dell’investimento almeno per la fase in cui la scelta di un sito, in partenza economicamente e socialmente arretrato, può determinare una differenza di costo.

Anche in questo caso le contraddizioni non mancano. Può infatti accadere che le opere pubbliche non siano accuratamente identificate, che la loro realizzazione sia inadeguata ecc. (A. Becchi, Opere pubbliche, «Meridiana», 1990, 9, pp. 223-43). In sostanza che esse non si risolvano nella creazione di economie esterne, ma equivalgano a trasferimenti di reddito (a vantaggio, ovviamente, dei soggetti coinvolti nella loro realizzazione, ovunque siano residenti). E può accadere che gli incentivi non siano adeguatamente gestiti e diano luogo a fenomeni di assistenzialismo.

Dalle osservazioni fatte fin qui emerge il quadro cui fa riferimento la redistribuzione del reddito a scala territoriale. E in principio esso è relativamente semplice: se in un Paese vi sono squilibri territoriali e il welfare state ha carattere universalistico, il fatto che esso esista, e che eventualmente si pongano in essere anche politiche di redistribuzione per lo sviluppo, comporta un trasferimento di reddito dalle aree a reddito elevato verso le più povere, le quali avranno così un reddito disponibile pro capite più elevato di quello giustificato dal reddito in esse prodotto.

La rappresentazione semplificata dei circuiti della redistribuzione tra territori, tuttavia, può rivelarsi incongrua se confrontata con i molti elementi che si colgono nella realtà. E l’intreccio tra i due tipi di redistribuzione può condurre a risultati paradossali. Infatti, la redistribuzione egualitaria può scadere in assistenzialismo, introducendo – specie dove i livelli di reddito sono più bassi – disincentivi nei riguardi della partecipazione all’attività lavorativa. E la redistribuzione per lo sviluppo può essere realizzata in forme tali da renderla contraddittoria rispetto all’obiettivo: al limite, una spesa ‘per lo sviluppo’ con connotati assistenziali può inficiare le opportunità di crescita, piuttosto che valorizzarle. Quando essa assume questi connotati è, inoltre, assai improbabile che i suoi effetti risultino egualitari dal punto di vista sociale.

Qui l’accento è posto sulla redistribuzione tra territori, e perciò della redistribuzione egualitaria ci si occupa solo perché essa dà luogo a trasferimenti di reddito anche a scala territoriale. Tuttavia, le regole che governano la redistribuzione in Italia non sono uniformi perché, con l’istituzione nel secondo dopoguerra e all’inizio degli anni Sessanta delle regioni a statuto speciale, si è stabilito un criterio preferenziale, anche questo non omogeneo ma diverso da una regione all’altra, per disporre a favore di esse trasferimenti di spesa ‘non finalizzati’, ossia non vincolati nelle definizioni.

Come evolvono i circuiti della redistribuzione in Italia

I trasferimenti decisi per favorire lo sviluppo o, almeno, il superamento di condizioni di particolare arretratezza hanno cominciato a essere presi in considerazione alcuni decenni dopo l’unificazione del Paese, soprattutto in epoca giolittiana (1901-14). Qualcosa era stato fatto prima, per es. con la legge per il risanamento di Napoli (l. 15 genn. 1885 nr. 2892), ma molto poco. Alcuni interventi, rivolti prevalentemente al potenziamento delle attività industriali, furono effettuati anche durante il ventennio fascista, in particolare dopo il superamento della grande crisi (1929-33). Come ricorda Salvatore Cafiero, l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale, costituito nel 1933 proprio per far fronte alle conseguenze della crisi) era retto all’epoca da un gruppo di uomini di formazione nittiana che «procedette al riordino e allo sviluppo del nucleo industriale napoletano pervenuto sotto il controllo dell’Istituto nei settori siderurgico, cantieristico e meccanico; avviò nell’area napoletana nuove iniziative soprattutto in campo aeronautico; promosse il ruolo direzionale della città localizzandovi i quartieri generali delle imprese cui facevano capo i maggiori impianti presenti nell’area» (1996, p. 155). Sembra tuttavia difficile sostenere che tra i governi del Regno d’Italia ve ne siano stati molti determinati a darsi come obiettivo lo sviluppo e la modernizzazione del Mezzogiorno.

Dopo la Seconda guerra mondiale i trasferimenti per lo sviluppo hanno assunto connotati più rilevanti con il varo del cosiddetto intervento straordinario, fondamentalmente rivolto al Mezzogiorno, anche se accompagnato da provvidenze di minore rilievo a vantaggio delle ‘aree depresse del Centro-Nord’. Parlare di intervento ‘straordinario’, come distinto da quello ‘ordinario’, avrebbe dovuto voler dire, nelle intenzioni dei promotori, porre su binari verificabili e pianificabili il di più che toccava alle aree arretrate, perché esse potessero elevare le loro opportunità di crescita. Ma questa impostazione, come si vedrà, svanì ben presto.

Assai più rilevante in termini di risorse coinvolte è stata la redistribuzione del reddito tra territori associata alla componente egualitaria. La formazione relativamente recente di un sistema di welfare, generoso ma anche fortemente squilibrato (a seconda dei settori, delle categorie ecc.), ha determinato flussi di redistribuzione tra territori in parallelo all’impennarsi della crescita del debito pubblico, a partire dagli anni Settanta.

È probabilmente imputabile alla complessità dei meccanismi che veicolano questa redistribuzione, anche sotto il profilo del suo impatto a scala territoriale, e insieme all’intreccio tra il loro entrare in azione e la formazione di uno stock via via crescente di debito pubblico, che il tema della redistribuzione, dei criteri cui doveva attenersi, e dei controlli che su di essa dovevano essere esercitati, è stato generalmente affrontato in modo approssimativo e vago, seppure con forte impeto retorico. Le conseguenze di tutto questo non sono state insignificanti, perché hanno privato la redistribuzione di quello che avrebbe dovuto essere il suo presupposto: l’affermazione di un principio sufficientemente condiviso di solidarietà. E hanno impedito di mettere in chiaro, seppure da posizioni non collimanti, a quali parametri esso dovesse ispirarsi.

I parametri che pure sono stati definiti (ma mai rispettati) almeno per la redistribuzione da Nord a Sud riguardavano solo la ripartizione della spesa pubblica (il 40% della spesa totale e il 45% di quella di conto capitale dovevano essere destinati al Sud), non quella delle entrate. E non solo non trovavano giustificazione in qualche modello che prefigurasse una maggiore convergenza, ma neppure corrispondevano a un’attenta riflessione sul da farsi. Non stupisce perciò che il rafforzarsi dei processi di redistribuzione sia andato di pari passo con l’incremento del debito. E questo intreccio ha avuto un peso significativo nell’ispirare le tensioni federaliste o separatiste di cui si è detto all’inizio.

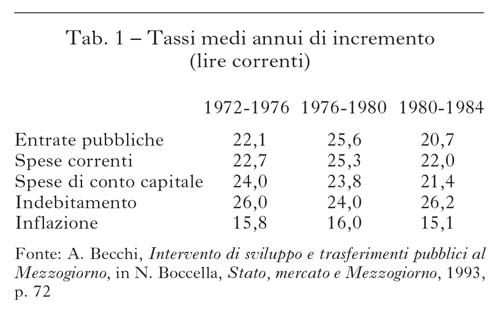

L’espansione del debito ha dunque avuto luogo a partire dagli anni Settanta in parallelo al crescere della generosità del sistema di welfare, e più in generale all’incremento vistoso della spesa pubblica, e soprattutto di quella di parte corrente (che del resto della spesa totale è la componente di gran lunga maggioritaria). In un decennio circa le principali variabili che concorrono a definire il bilancio dello Stato sono cresciute a tassi molto elevati in parallelo a un andamento molto sostenuto dell’inflazione (tab. 1). Nel 1981 con il cosiddetto divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia (per cui il sistema bancario non garantiva più la sottoscrizione dei titoli pubblici emessi) la situazione è peggiorata per l’entrare in funzione di un nuovo meccanismo che alimentava la formazione del debito: gli interessi sui titoli pubblici dovevano ora essere, infatti, abbastanza elevati da assicurare (in presenza di alti tassi di inflazione) una remunerazione reale ai sottoscrittori.

Gli andamenti osservati confermano l’evoluzione concitata, e per certi aspetti anche sconclusionata, delle politiche economiche e sociali in un periodo (in particolare gli anni Settanta) durante il quale la situazione di forte instabilità politica in cui il Paese versava giustificava una crescente generosità dello Stato nei confronti della gran parte delle categorie: quelle a vantaggio delle quali si era modificato il rapporto di forza perché la pretendevano; le altre perché i successivi governi ritenevano di doversi assicurare una loro maggiore fidelizzazione. Come è stato osservato «alcune istanze sociali di quegli anni sono originate dallo stato di crisi, in cui con il concorso [delle] turbolenze internazionali [in atto – il riferimento è allo shock petrolifero del 1973], l’economia precipita, e sono pertanto condivise dalla generalità dei cittadini.

Altre sono avanzate da punte tanto oltranziste quanto minoritarie della società civile. Tutte vengono disordinatamente accomodate nei modi familiari alla cultura politica dei governanti di quegli anni: aumento indiscriminato degli impegni di spesa pubblica a carico dei bilanci correnti e futuri, senza un coerente disegno di copertura finanziaria; estensione dell’impresa pubblica; appropriazione di questa da parte di emissari dei partiti e delle loro correnti; proliferazione dei vincoli amministrativi al funzionamento dei mercati» (Rossi 2007, p. 6).

Molte decisioni avventate furono prese. E arginarne le conseguenze si rivelò tutt’altro che facile. Basti pensare ad alcuni esempi. La l. 30 aprile 1969 nr. 153 di riforma delle pensioni INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) aveva fatto propria una concezione molto generosa delle pensioni, soprattutto di quelle di invalidità, che finirono con il configurarsi come il diritto a percepire un trattamento pensionistico, anche in età relativamente giovane, per tutti coloro che non avevano avuto percorsi lavorativi normali. Il numero delle pensioni di invalidità cominciò a crescere in modo molto sostenuto, specie per i territori in cui erano più numerose le persone con percorsi lavorativi anomali. E la norma dovette essere modificata in varie tappe, con la l. 3 giugno 1975 nr. 160, con la l. 11 nov. 1983 nr. 638 e, infine, con la l. 12 giugno 1984 nr. 222.

Un altro esempio è il meccanismo della scala mobile, che fu rivisto nel 1975, con un accordo tra governo e parti sociali, attraverso l’introduzione di una formula che lo rendeva esplosivo dal punto di vista del controllo dell’inflazione. Già nel 1977 l’accordo dovette essere ritoccato, e la scala mobile, dopo le modifiche sostanziali introdotte nel 1984, fu infine abolita nel 1992.

Prescindendo dal debito, se si guarda alle entrate e alla spese pubbliche (al netto degli interessi) nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, riferendosi alle circoscrizioni e non alle singole regioni (su queste si tornerà dopo), si ha che il Centro-Nord nel suo insieme contribuisce alle entrate con un gettito in grado di finanziare le sue spese correnti e di conto capitale con piccole eccedenze. Il gettito proveniente dal Mezzogiorno è invece in grado di coprire soltanto una parte delle sue spese correnti. Quando queste cominciano a crescere a un ritmo sostenuto, aumenta anche la quota non coperta che, con la spesa di conto capitale rivolta al Mezzogiorno, deve perciò essere finanziata con il ricorso all’indebitamento. I titoli pubblici, all’epoca, sono sottoscritti per la grandissima parte da operatori nazionali, e questi sono per la grande maggioranza residenti nel Centro-Nord: se gli interessi sul debito non sono erosi dall’inflazione, sono positivi in valori reali, la spesa per gli interessi rappresenta un trasferimento di direzione contraria e di dimensioni ben più rilevanti rispetto a quello corrispondente alle ‘piccole eccedenze’.

Quest’ultima condizione è stata generalmente rispettata a partire dal divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d’Italia. Fino a quel momento invece gli interessi sul debito non erano stati tali da compensare l’inflazione per cui una inflation tax aveva gravato sui sottoscrittori di titoli pubblici, ovunque fossero residenti.

Sempre guardando alle relazioni tra le due grandi circoscrizioni in questo volgere di tempo, si possono capire le cause della crescente intolleranza nei confronti dei meccanismi della redistribuzione e dei suoi esiti. A partire dall’intervento straordinario, il cui varo (1950) molti suoi esponenti avevano del resto contrastato, il Centro-Nord aveva ricevuto vantaggi dalla redistribuzione a favore del Sud in termini soprattutto di formazione al Sud di un mercato in crescita per i suoi prodotti, di incentivi che abbassavano il costo dei nuovi investimenti per le imprese disposte a localizzarli nelle regioni meridionali, di opportunità di lavoro per le imprese specializzate nella realizzazione di opere pubbliche. Il problema del debito non aveva all’epoca dimensioni preoccupanti. Poi esso cominciò a crescere (dal 33% del PIL nella seconda metà degli anni Sessanta, al 41% nel 1975, al 60% all’inizio degli anni Ottanta e all’85% a metà di quel decennio), e dal 1981 l’aumento dei tassi d’interesse dei titoli pubblici determinò lo spiazzamento degli investimenti privati nel mercato del credito. A questi interessi penalizzati si affiancarono così, nella stessa circoscrizione centrosettentrionale, quelli premiati dei sottoscrittori del debito pubblico.

Via via che la situazione descritta si consolida, che si riduce anche il grado di protezione dei mercati e i consumatori del Sud possono acquistare in misura sempre maggiore beni non provenienti dal Centro-Nord ma dall’estero, e via via che le imprese intenzionate ad ampliare la propria capacità produttiva con nuovi stabilimenti diminuiscono di numero e sperimentano crisi anche gravi, gli interessi colpiti, direttamente o indirettamente, dall’aumentare del debito acquistano peso maggiore, e cresce l’ostilità nei confronti della redistribuzione.

La dipendenza del Mezzogiorno tuttavia resta molto accentuata. Un esercizio realizzato per il 1987 mette in evidenza che la pressione fiscale nel Mezzogiorno era pari al 34,7% contro il 37,4% del Centro-Nord, se riferita al reddito prodotto, ma al 28,8% contro il 40% del Centro-Nord, se riferita al reddito disponibile. Queste differenze non derivavano solo dal diverso livello della ricchezza e del reddito, ma anche dalla presenza di riduzioni o esenzioni, e dalla maggiore diffusione al Sud del sommerso e dell’evasione. Allo stesso anno, il Mezzogiorno (con il 36,4% della popolazione e il 24,7% del reddito prodotto) riceveva il 33% della spesa corrente e il 42% di quella in conto capitale. Era questo trasferimento, nel suo complesso, sufficiente a garantire alla popolazione meridionale la soddisfazione dei bisogni essenziali? E per la parte di conto capitale ad assicurare un incremento dell’occupazione e del reddito? Nessuno se lo chiedeva. Del resto, quali erano i bisogni essenziali? Si era in una stagione in cui i ‘diritti’ si moltiplicavano e i modi di vita cambiavano rapidamente, pure nelle zone più povere, con la diffusione di un numero crescente di beni durevoli da utilizzare come mezzi di produzione ma anche a scopi ludici. Ma si era anche in una stagione in cui si era persa di vista la necessità di elaborare una credibile strategia di sviluppo. Le minacce rappresentate dai processi di globalizzazione, ormai saldamente decollati a scala mondiale, erano sostanzialmente ignorate. L’impoverimento della base produttiva del Paese inoltre non appariva in grado di evolvere verso attività tecnologicamente più sofisticate.

In sostanza, le vicende analizzate confermano che, seppure il problema di una redistribuzione di reddito tra regioni sia stato posto da tempo, e in modo più netto negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, specie con riferimento al Mezzogiorno, l’incidenza della redistribuzione dal Nord al Sud è cresciuta soprattutto con l’espansione della spesa pubblica corrente e in particolare della spesa sociale, che ha avuto luogo a partire dagli anni Settanta. E confermano che è soprattutto alle modalità di questa redistribuzione, più che alle incongruenze della spesa per lo sviluppo, che si deve attribuire il maturare di quelle tensioni diffuse che da un certo punto in poi sarebbero sfociate in tentazioni secessioniste.

Tutto ciò implica che la redistribuzione territoriale non ha riguardato tanto l’aspetto dello sviluppo delle aree meno svantaggiate, ma principalmente quello del sostegno al reddito. Per capire cosa sia accaduto dal primo punto di vista, occorre ripercorrere brevemente l’evoluzione degli squilibri territoriali visti in termini di capacità produttiva (e quindi in termini di PIL pro capite), a partire dalla comparsa del divario tra Nord e Sud. Per capire cosa sia accaduto dal secondo punto di vista, occorre invece esaminare l’andamento degli squilibri relativi non al PIL ma al reddito disponibile.

La questione meridionale

Grazie anche al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, si è visto il fiorire di una letteratura intesa a ripercorrere l’intera storia del divario tra Nord e Sud. Questa letteratura (Daniele, Malanima 2011; Iuzzolino, Pellegrini, Viesti 2011; Vecchi 2011) non è unanime – ma la disponibilità di dati è assai modesta ‒ sulla situazione di partenza, ossia sul rapporto tra i livelli del reddito (in termini di PIL) pro capite delle due parti del Paese immediatamente dopo l’Unità. Secondo alcuni essi erano sostanzialmente equivalenti. Secondo altri erano già nettamente differenziati a svantaggio del Mezzogiorno.

A prescindere dalle condizioni iniziali, un deterioramento delle condizioni relative del Mezzogiorno fu percepito già nel secondo decennio postunitario dai contemporanei, se è vero che con le sue Lettere meridionali Pasquale Villari (1826-1917) sosteneva nel 1875 che le politiche adottate dallo Stato unitario stavano aprendo un preoccupante divario tra il Nord e il Sud del Paese. Le cause dell’aprirsi del divario erano allora fondamentalmente identificate, oltre che nell’estensione a tutto il territorio del Paese del sistema fiscale sabaudo, nel decollo di un processo di industrializzazione ‒ a partire dai preesistenti nuclei ‒ al Nord e non al Sud, ma anche negli effetti delle politiche economiche assunte sia nel periodo della Destra, 1861-76, sia in quello della Sinistra storica, 1876-1900 (Bevilacqua 1993). Tanto le politiche liberiste prima, che quelle protezioniste poi, avrebbero infatti indebolito i vantaggi del Sud rispetto al rafforzarsi dei processi di industrializzazione che già vi erano insediati, e danneggiato la parte più moderna ed evoluta della sua agricoltura.

Il tema del divario tra Nord e Sud non si esaurisce del resto nella registrazione di differenze nei PIL pro capite. Un ruolo rilevante hanno avuto fin dall’inizio le differenze civili e culturali che connotavano l’ex Regno rispetto agli altri territori confluiti nel nuovo Regno d’Italia. A queste si riferiva Camillo Benso di Cavour (1810-1861) quando, dal letto di morte, raccomandava si tenesse conto delle profonde differenze nel grado di maturazione civile del Nord e del Sud: «il y a encore les napolitains». Non è chiaro se Cavour pensasse che la soluzione del problema sarebbe venuta da un ordinamento del nuovo Regno caratterizzato da decentramento istituzionale e amministrativo. Il suo governo aveva predisposto un progetto in tal senso (marzo 1861), che non fu poi approvato proprio per «il clima sfavorevole creato dalle notizie [di rivolte e sommosse] provenienti dal Mezzogiorno» (Cafiero 1996, p. 15). In ogni caso la Destra storica non aveva capito il senso del messaggio come attestarono eloquentemente, subito dopo, le modalità della repressione del brigantaggio.

Non furono comunque in molti, meridionali e non, a rendersi conto, negli stessi anni delle Lettere di Villari, che occorreva capire meglio come al Sud si articolassero le relazioni sociali e politiche. Tra questi vale la pena ricordare Leopoldo Franchetti (1847-1917) e Sidney Sonnino (1847-1922), ambedue allievi di Villari, per le loro inchieste sull’area napoletana e sulla Sicilia (1875-77). Dalle testimonianze rese a partire da questi lavori, si deduce che i problemi scandagliati allora non erano sostanzialmente diversi da quelli poi definiti come relativi alla dotazione di capitale sociale. Questo aspetto del divario Nord-Sud attraversa, del resto, l’intero arco degli eventi che hanno condotto fin qui e si interseca con l’alternativa tra centralismo o decentramento dell’ordinamento istituzionale, con implicazioni che spesso sono state ignorate o sottaciute.

Sulle orme degli autori citati e non solo le loro ‒ basti ricordare Giustino Fortunato (1848-1932) ‒ nell’ultimo quarto del 19° sec. cominciò a svilupparsi, a partire dalla constatazione sia dell’aprirsi del divario, sia delle resistenze alla modernizzazione espresse dalla società meridionale, la corrente di pensiero che sarà poi definita meridionalismo. E fu proprio un allievo di Fortunato, Francesco Saverio Nitti (1868-1953) a cimentarsi per primo con un’analisi che intendeva mostrare come fossero stati i meccanismi della finanza pubblica a determinare l’aprirsi del divario (F.S. Nitti, Il bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97, 1900). Nel 1900 Nitti pubblicò anche un estratto, Nord e Sud, in cui venivano presentati i risultati principali delle elaborazioni: l’Italia meridionale da un lato aveva contribuito alle entrate in misura maggiore del resto del Paese in rapporto alla sua ricchezza, e dall’altro aveva ricevuto assai meno in termini di spesa. Ciò, secondo la sua analisi, non era accaduto perché le posizioni di partenza erano diverse, eccezion fatta per la ‘educazione politica’ che al Mezzogiorno era sempre mancata, ma a causa delle politiche praticate dopo il 1861. Il lavoro di Nitti ebbe grande popolarità e divenne il manifesto delle rivendicazioni meridionali, anche se quest’ultimo non conteneva alcun riferimento all’assenza di ‘educazione politica’.

Al pensiero meridionalista, e in particolare all’influenza di Nitti, si possono ricollegare gli interventi, già ricordati, promossi in epoca giolittiana per sostenere le aree del Mezzogiorno, che sperimentavano un più evidente deterioramento delle condizioni economiche e sociali: l’area di Napoli (l. 8 luglio 1904 nr. 351 portò alla creazione dell’Ilva e alla costruzione dello stabilimento siderurgico di Bagnoli), la Calabria, la Basilicata, la Sardegna. Si trattava dei primi interventi di redistribuzione per lo sviluppo nella storia dell’Italia unita.

Gli squilibri territoriali dopo la fine della Seconda guerra mondiale

Il fatto che il divario Nord-Sud, una volta formatosi, sia stato di straordinaria persistenza ha comportato che l’analisi dello sviluppo del Paese si sia quasi sempre incentrata su di esso, anche se nel periodo successivo all’Unità d’Italia e anche più avanti non mancarono altri squilibri territoriali, poi in gran parte riassorbiti.

Nel passaggio tra 19° e 20° sec. il vantaggio del Nord rispetto al Sud era ormai nettamente percepibile, ma era presente un divario di proporzioni analoghe, se non addirittura più pronunciate, tra Ovest ed Est. Del resto, c’erano squilibri importanti in ogni circoscrizione. Utilizzando i dati di Daniele e Malanima (2011) si ha che, al 1891, il PIL pro capite della Liguria (la regione più ricca del Centro-Nord) superava quello del Veneto (la più povera) del 54%, mentre quello della Campania (la più ricca del Sud) superava quello della Calabria (la più povera) del 53%.

La vivace crescita manifatturiera di quello che verrà poi denominato il triangolo industriale (il Nord-Ovest) era iniziata, ma non aveva ancora corrisposto a un drastico ridimensionamento delle presenze industriali meridionali, anche se aveva provocato nel Centro-Nord – in linea con il modello classico dello ‘sviluppo squilibrato’ (Hirschman 1958) ‒ un marcato distacco tra le regioni del triangolo e le altre.

Nel ventennio 1891-1911 le regioni cresciute a un ritmo più intenso furono, appunto, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte. Delle altre solo l’Emilia-Romagna e il Veneto non arretravano in termini relativi. Nel 1911 la Toscana, l’Umbria, la Puglia e la Sicilia ebbero livelli di PIL pro capite inferiori rispetto alla media nazionale, che è ancora eguagliata dalla Campania. Nel decennio successivo il vantaggio del triangolo industriale si consolidò, mentre peggiorarono le condizioni di tutte le regioni meridionali, e anche il PIL pro capite della Campania scese a un livello inferiore rispetto alla media nazionale.

Il ventennio che coincide con l’avvento al potere del fascismo è unanimemente riconosciuto come quello, in tutta la storia dell’Italia unita, durante il quale la frattura Nord-Sud si è maggiormente approfondita. E di questo peggioramento sono state messe in luce le numerose cause: le politiche demografiche e urbanistiche, le politiche agricole e così via, che incisero in modo più diffuso e pronunciato dei pochi e tardivi programmi di industrializzazione sponsorizzati dall’IRI. Tra il 1921 e il 1941, migliora infatti nettamente la collocazione delle regioni del triangolo industriale (a parte l’impatto della crisi del 1929, particolarmente forte per la Liguria) e del Veneto, mentre restano sostanzialmente stazionarie (con forti oscillazioni quelle che hanno una maggiore presenza industriale) o crescono di poco le altre regioni del Centro-Nord, a eccezione del Lazio che perde posizioni. Peggiora pesantemente la collocazione di tutte le regioni del Mezzogiorno. Abruzzo, Basilicata e Calabria hanno al 1941 un PIL pro capite inferiore al 57% della media nazionale, e quello della Calabria è al 49%. Queste tendenze si prolungano, nonostante le oscillazioni connesse allo svolgimento degli eventi bellici, fino al 1951.

Dal secondo dopoguerra al 1970

La redistribuzione di reddito tra regioni nella Costituente

Il tema della redistribuzione tra regioni si ripropose inevitabilmente dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Ed ebbe un suo spazio nell’Assemblea costituente, nell’ambito della discussione sulle caratteristiche, federaliste o meno, dell’ordinamento istituzionale. Del resto, all’epoca esisteva già lo statuto autonomo della regione siciliana, approvato con r. d. legisl. il 15 maggio 1946 (poi ribadito con la l. cost. 26 febbr. 1948 nr. 2), e la redistribuzione di reddito vi era già stata inclusa come una componente delle relazioni tra regioni e Stato centrale. Lo statuto predisposto per mano della Consulta nazionale aveva addirittura introdotto modalità di finanziamento dell’amministrazione regionale tanto generose da non essere suscettibili di una applicazione generalizzata, giustificando molte perplessità, e facendo apparire, anche in seguito, il provvedimento scarsamente comprensibile (sarebbe interessante capire qualcosa della sua attuazione, ma è impossibile rintracciare la documentazione in merito). Nel periodo immediatamente successivo qualche ripensamento forse ci fu perché le modalità di redistribuzione introdotte subito dopo negli analoghi provvedimenti relativi alla Sardegna, alla Valle d’Aosta e al Trentino-Alto Adige (varati con l. cost. 26 febbr. 1948 nn. 3, 4 e 5), prevedevano forme che avrebbero dovuto trovare giustificazione nel trasferimento di funzioni da parte dello Stato centrale.

Dell’istituzione delle regioni a statuto ordinario e della forma che l’ordinamento avrebbe conseguentemente dovuto assumere discusse in particolare la seconda Sottocommissione dell’Assemblea costituente, di cui facevano parte, oltre a personaggi come Luigi Einaudi (1874-1961) e Costantino Mortati (1891-1985), i principali sostenitori dell’autonomia sia della Sicilia (Andrea Finocchiaro Aprile, 1878-1964) sia della Sardegna (Emilio Lussu, 1890-1975). La Sottocommissione chiamata a occuparsi dell’ordinamento della Repubblica stabilì anzi, all’inizio dei suoi lavori, di dare la precedenza alla questione delle regioni: «il tema dell’autonomia è il tema pregiudiziale ad ogni altro» (Resoconto sommario, seduta del 26 luglio 1946, p. 1).

La redistribuzione del reddito restava però sullo sfondo. Nella lunga e circostanziata relazione introduttiva ai lavori su quello che poi sarà il titolo V della Carta costituzionale, il democristiano Gaspare Ambrosini (1886-1985) affrontò il tema con una semplice frase: «nel caso di regioni povere o impoverite deve poter ammettersi che lo Stato non le abbandoni» (Resoconto sommario, seduta del 27 luglio 1946, p. 3). E nel dibattito successivo furono in pochi a ritenere di dover dedicare all’argomento maggiore attenzione. L’eccezione fu rappresentata da Einaudi, che vi si soffermò a lungo e che sostenne che la redistribuzione per lo sviluppo era un trasferimento che non avrebbe dovuto assumere carattere permanente, ma poteva essere deliberato solo di fronte al verificarsi di casi o eventi specifici. Doveva, cioè, avere carattere eccezionale e durata limitata.

La Sottocommissione si muoveva, comunque, per questo aspetto tra molte difficoltà, dato che la redistribuzione, per lo più riferita al divario Nord-Sud, evocava sofisticati fattori tecnici. Si ipotizzò un sistema fiscale che prevedesse una ‘camera di compensazione’, ma non si arrivò a una formulazione da sottoporre al voto. A un certo punto si avanzò l’ipotesi di affidare proprio a Einaudi il compito di scandagliare a fondo il problema. Ma l’idea non ebbe seguito. E il presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini (1877-1970), chiese che fossero realizzate indagini capaci di fare luce sulle sue caratteristiche.

Così, quando il dibattito si trasferì dalla Sottocommissione alla Commissione dei 75, alla fine del luglio 1946, il testo non prevedeva praticamente nulla per ciò che concerne la perequazione tra regioni e la redistribuzione per lo sviluppo. Mentre su altre questioni (per es. il mantenimento delle province) la discussione si protrasse a lungo, il tema della redistribuzione restò in sospeso in attesa dei risultati delle indagini richieste da Ruini.

Tra gli impacci che si opponevano a un’aperta discussione, non c’erano solo le difficoltà tecniche (basti pensare all’articolazione del successivo intervento svolto da Einaudi, nella seduta del 31 luglio 1946, sulle imposte che si sarebbero potute utilizzare per provvedere al finanziamento delle regioni), ma anche l’imbarazzante precedente del meccanismo introdotto per la Regione siciliana, il cui statuto già era legge in vigore. Einaudi, in Assemblea, definirà «aberrante» quel meccanismo, e lo qualificherà come il risultato di una «abdicazione dello Stato» (Resoconti, seduta del 28 maggio 1947, p. 4277).

Quando la Commissione dei 75 tornò sulla questione della redistribuzione tra regioni, nel novembre e dicembre 1946, fu un suo esponente in particolare, il democristiano Ezio Vanoni (1903-1956), anch’egli come Einaudi docente di Scienza delle finanze, a farsi carico di proporre una formulazione che concorrerà in modo decisivo a configurare l’art. 113 nel testo presentato all’Assemblea. Anche per Vanoni, una premessa essenziale per arrivare a una norma convincente, era prescindere dagli statuti speciali fino ad allora varati o prefigurati.

Il passaggio dall’art. 113 all’art. 119 approvato dall’Assemblea nel luglio 1947 non fu particolarmente laborioso. Si apportarono alcuni ritocchi e si definirono i ‘fondi per fini speciali’ (3° co.), soprattutto per provvedere alle necessità delle regioni del Mezzogiorno.

La Carta costituzionale finì così con l’affermare, appunto all’art. 119, per ciò che concerne gli aspetti finanziari dell’istituzione delle regioni, che a esse sono attribuite «quote di tributi erariali in relazione ai bisogni per le spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali» (2° co.). Per quanto riguarda la redistribuzione per lo sviluppo diceva: «Per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali» (3° co.). Evidentemente quest’ultimo comma era in stridente contrasto con quanto previsto per la Sicilia e, seppure in forme meno nette, per le altre regioni a statuto speciale che andavano istituendosi all’epoca.

D’altra parte le regioni a statuto ordinario non sarebbero state istituite fino al 1970, e la loro nascita avrebbe coinciso con l’adozione di un sistema fiscale ancor più centralizzato di quello allora in vigore, mentre la redistribuzione per lo sviluppo avrebbe seguito un suo specifico percorso.

La mancanza di orientamenti precisi sul da farsi per quanto concerneva la redistribuzione tra territori si spiega, probabilmente, non solo con la scarsa dimestichezza che i costituenti (con le dovute eccezioni) avevano con la scienza delle finanze, ma anche con il tono rivendicativo usato dai rappresentanti del Mezzogiorno nell’invocare la restituzione di quanto ‘ingiustamente sottratto’ a quei territori a beneficio delle regioni del Nord.

Tale incertezza fece sì che, all’epoca, governi e Parlamento si muovessero su un terreno emergenziale. Nell’immediato dopoguerra si vararono numerose leggi a favore dell’agricoltura, e anche leggi recanti contributi a favore del Mezzogiorno e delle altre aree depresse o a favore dell’industrializzazione del Sud, ma si trattò di interventi episodici e di trascurabile entità dal punto di vista finanziario. Né è difficile capire le ragioni per le quali il clima, allora prevalente, non poteva essere incondizionatamente favorevole a politiche di redistribuzione finalizzate al riequilibrio territoriale, visto che l’imperativo inderogabile era la ricostruzione dell’apparato produttivo, distrutto o danneggiato, oltre che delle abitazioni e delle infrastrutture.

Proprio nell’immediato dopoguerra, nel 1946, tuttavia, un gruppo ‘meridionalista’ riuscì, sfruttando la presenza di soci ubicati in snodi importanti dell’apparato pubblico e parapubblico, a dare vita a un’associazione, la SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), destinata a influire non poco sulle politiche successivamente definite a vantaggio del Sud. La priorità era sempre la ricostruzione. Ma un esponente di spicco della SVIMEZ, Pasquale Saraceno (1903-1991), scriveva negli Elementi per un piano quadriennale di sviluppo dell’economia italiana (1948) – il documento che l’Italia dovette produrre per godere degli aiuti previsti dall’ERP (European Recovery Program o Piano Marshall) – che occorreva favorire la formazione al Sud di una domanda di beni, attraverso la realizzazione di ‘grandi programmi di ricostruzione e sviluppo’ (bonifica, edilizia, infrastrutture).

L’intervento straordinario

Il dibattito postbellico, le lotte sociali (in particolare quelle per la distribuzione delle terre), le stesse pressioni internazionali, portarono nel 1950 all’introduzione della riforma agraria e fondiaria e all’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, segnando una svolta nelle politiche a favore del riequilibrio territoriale. La prima perché puntava finalmente a rimuovere l’elemento principale tra quelli che, a partire dal 1861, avevano contraddistinto la parte meridionale come culturalmente e civilmente diversa dal resto del territorio: il latifondo (e il feudo). La seconda perché cercava di dare organicità e sistematicità agli interventi in opere pubbliche realizzati dallo Stato nel Mezzogiorno. Alla riforma non era connessa una redistribuzione del reddito anche se i suoi effetti di lungo periodo avrebbero dovuto dare luogo a una riduzione delle diseguaglianze. La Cassa doveva, invece, gestire un programma decennale con finanziamenti pari a 100 miliardi di lire annui. Il territorio di sua competenza comprendeva le Isole e le regioni del Mezzogiorno continentale, più altre aree della parte meridionale del Lazio e, più marginalmente, delle Marche, oltre alle isole toscane.

Si sa, ormai, come si arrivò all’istituzione della Cassa grazie ai lavori realizzati dagli storici sulle non poche fonti documentarie disponibili. La legge istitutiva fu predisposta da Donato Menichella (1896-1984), allora governatore della Banca d’Italia. L’idea di dare vita a un piano pluriennale di interventi infrastrutturali nelle regioni meridionali era nata nell’ambito del rapporto stabilitosi – con l’esaurirsi in prospettiva dell’ERP – tra la Banca d’Italia e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), per l’individuazione di nuovi prestiti da concedere all’Italia.

C’erano stati dei precedenti. L’allora ministro dei Lavori pubblici, Umberto Tupini (1889-1973), nel 1947 aveva annunciato un piano decennale di opere pubbliche per il Sud, ma la legge Tupini (l. 2 luglio 1949 nr. 408, art. 13) si era poi limitata a modesti contributi per opere pubbliche locali (nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse). Un piano centrato sulla realizzazione di opere, il cosiddetto Piano del lavoro, era stato proposto nel 1949 dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL). L’aspetto maggiormente innovativo della Cassa era, dunque, non tanto il piano di opere pubbliche (al di là del cospicuo, per l’epoca, finanziamento iniziale e della durata del piano), ma l’organismo deputato a realizzarlo: la Cassa appunto, come ente creato al di fuori dell’amministrazione e dotato di sostanziale autonomia. Molti videro nella Cassa una traslazione in Italia del modello della Tennessee valley authority introdotta negli Stati Uniti per combattere alcune conseguenze della crisi del 1929. Certo è che la Cassa fu istituita su pressioni sia della stessa BIRS, sia di coloro che sovrintendevano all’attuazione del Piano Marshall, tutti molto critici nei confronti delle capacità dell’amministrazione italiana.

Tanto i membri della missione che aveva provveduto alla redazione del Country report per il Piano Marshall quanto quelli del gruppo guidato da Paul Rosenstein-Rodan (1902-1985), che predispose la analisi di fattibilità dell’intervento Cassa, non nascondevano infatti le preoccupazioni relative allo stato dell’amministrazione, e anche al dualismo sociale che caratterizzava il Paese. Avrebbe rimarcato dieci anni dopo (in sede di valutazione del primo decennio di attività della Cassa) Hollis Chenery (1918-1994), che aveva fatto parte del gruppo Rosenstein-Rodan, che il Sud dell’Italia restava «un’entità economica distinta» rispetto al resto del Paese, e aveva in comune con altri Paesi poveri, soprattutto con quelli dell’America Latina, «molti altri paralleli nel patrimonio culturale, nella struttura sociale e nella resistenza ai cambiamenti istituzionali» (Chenery 1962; trad. it., pp. 223-24).

La l. 10 ag. 1950 nr. 646 che istituiva la Cassa per il Mezzogiorno, la definì come Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse, dandole mandato di individuare ‘complessi organici di opere’. L’intervento avrebbe dovuto avvenire in modo coordinato con quelli delle amministrazioni dello Stato. La straordinarietà perciò implicava l’addizionalità delle opere Cassa rispetto a quelle realizzate dalle amministrazioni statali. Mentre non si discusse molto dell’organicità dei complessi di opere, la questione della straordinarietà o addizionalità dell’intervento animò accesi dibattiti, che lamentavano il carattere prevalentemente sostitutivo dell’intervento Cassa rispetto a una amministrazione ordinaria spesso latitante.

Nella sua prima fase, la Cassa aveva a disposizione risorse ragguardevoli rispetto ai conti pubblici dell’epoca. Alla sua guida erano stati chiamati tecnici di valore. La sua autonomia fu tutto sommato garantita. Ma non molto tempo dopo, cominciarono a dilagare le pressioni per ampliare i suoi campi d’intervento, da un lato, e per renderla permeabile alle pressioni del ceto politico del governo centrale e dei governi locali, dall’altro. L’affermazione di Chenery lascia intendere che già nel 1960 si coglievano i segni di una deriva che l’ampliamento delle competenze, in particolare con l’intervento diretto di industrializzazione affidato alla Cassa dalla l. 29 luglio 1957 nr. 634, non era in grado di compensare.

La deriva era prima di tutto di natura clientelare. Influire sulla destinazione di tale flusso di risorse era infatti fondamentale per un ceto politico che andava fondando il proprio ruolo proprio sulla possibilità di controllare e indirizzare i flussi di spesa pubblica. Le tensioni tra i presidenti pro tempore della Cassa e i ministri senza portafoglio, anch’essi naturalmente pro tempore, che dovevano garantire il coordinamento tra l’intervento Cassa e l’azione dell’amministrazione ordinaria, vi furono e non furono di poco conto. Tensioni che sono state talvolta interpretate come il risultato di una resistenza dei primi a piegarsi all’invadenza della politica. Era vero, piuttosto, che pur essendo per lo più gli uni e gli altri espressione dello stesso partito, la Democrazia cristiana, al centro del conflitto vi erano le reti di interesse e le clientele che sarebbero riuscite ad avere un peso maggiore.

Con il passare del tempo l’intervento della Cassa, che pure rappresentava una quota rilevante e in costante crescita (fino a superare il 70% negli anni Settanta, dopo l’istituzione delle regioni a statuto ordinario) della spesa per opere pubbliche destinata al Mezzogiorno (Del Monte, Giannola 1978, pp. 301-07), venne a disperdersi in mille rivoli e finì per perdersi ogni traccia dei connotati di organicità e di straordinarietà. Allo stesso tempo, alla Cassa era stato sottratto il monopolio di quella che avrebbe dovuto essere la redistribuzione per lo sviluppo. Tendeva infatti ad allargarsi progressivamente il fronte delle ‘politiche di sviluppo’ inserite come ingrediente inevitabile in qualunque legislazione speciale, e in particolare in quelle deliberate in occasione del prodursi di catastrofi naturali.

L’ente continuò a essere prorogato e rifinanziato, sempre più stancamente, fino a che nel 1984 se ne decise la messa in liquidazione. Questa restò però sostanzialmente un atto formale perché due anni dopo venne costituita l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), a cui furono trasferiti il personale e gli interventi in corso dalla Cassa in liquidazione. Solo nel 1992 anche l’Agensud fu liquidata, questa volta definitivamente (di fronte al rischio dell’esito di un referendum abrogativo che avrebbe dovuto tenersi mesi dopo). L’intervento nelle forme immaginate alla fine degli anni Quaranta si era protratto per 36 anni (non considerando l’Agensud), ma solo nei primi 20 aveva conseguito alcuni risultati apprezzabili.

Le aree depresse del Centro-Nord

Gli interventi a favore del Mezzogiorno sono sempre stati accompagnati da assai più modeste provvidenze a vantaggio delle cosiddette aree depresse del Centro-Nord, così come le politiche di industrializzazione formulate per il Sud sono state affiancate da politiche a sostegno delle piccole e medie imprese manifatturiere di cui si avvalevano, soprattutto, le regioni più industrializzate, e in particolare quelle la cui crescita poggiava sull’affermazione e la diffusione dei distretti industriali. Il ministro senza portafoglio che presiedeva il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno sovrintendeva anche agli interventi per le aree depresse del Centro-Nord. Ma di questi ultimi si sa poco. Sembra che, talvolta, il ministro pro tempore chiedesse ai suoi collaboratori di essere informato sul loro esito, indagando presso gli operatori e le amministrazioni locali interessati. Sebbene residuali rispetto ai corposi interventi per il Mezzogiorno, questi trasferimenti appaiono comunque in molte ricerche sullo sviluppo locale (riferite a comuni, insiemi di comuni ecc.), come uno strumento di cui gli agenti di sviluppo locali si avvalsero per avviare importanti processi di crescita.

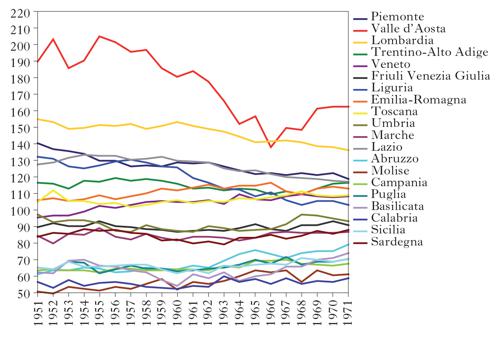

Gli squilibri territoriali nel ventennio 1951-1971

Con la Cassa per il Mezzogiorno e la riforma agraria e fondiaria ha inizio il periodo considerato, generalmente, l’unico nell’intera storia dell’Italia unita in cui le spinte alla convergenza tra i percorsi delle regioni centrosettentrionali e meridionali siano risultate più forti di quelle alla divergenza (fig. 1). Si tratta – come noto ‒ degli anni di più intenso sviluppo del Paese dall’unità a oggi.

L’evento di quegli anni rilevante per il Mezzogiorno è l’intervento straordinario declinato sia come realizzazione di opere pubbliche sia, e soprattutto, come localizzazione al Sud di parte della nuova capacità produttiva manifatturiera. La redistribuzione del reddito a vantaggio del Sud non passa però solo attraverso questo canale: rilevante è anche il flusso dei trasferimenti alle famiglie sia pubblici ‒ «sussidi o sostegno di reddito nelle forme più svariate, ma in nessun modo programma di spesa pubblica finalizzata all’incremento della forza lavoro occupata» (Del Monte, Giannola 1978, p. 178) ‒ sia privati (rimesse degli emigrati).

Le spinte alla convergenza vennero, comunque, oltre che dall’intervento di sviluppo, e, probabilmente, più che da questo, dallo straordinario impatto dell’emigrazione (circa quattro milioni furono i cittadini delle regioni meridionali che in quegli anni si spostarono nel resto d’Italia o all’estero in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita). In effetti, guardando alle condizioni relative delle diverse regioni (sempre in termini di PIL pro capite) e ai mutamenti in esse intervenuti in quel periodo, si capisce subito che questi hanno a che fare assai più con il modificarsi delle condizioni locali per iniziativa di vari soggetti (istituzioni e famiglie), che con i flussi veicolati dal bilancio pubblico.

Il cambiamento più evidente coincide con il ridursi della forbice tra il PIL pro capite delle regioni del triangolo industriale e quello di altre regioni dell’Italia centrosettentrionale: Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Toscana. Il divario tra Nord e Sud si riduce, ma in misura modesta. Solo tre regioni (Abruzzo, Molise e Basilicata) registrano progressi significativi. Se il divario Nord e Sud era stato appena contrastato, era diminuito di molto quello tra Est e Ovest.

Le condizioni di favore che avrebbero dovuto corrispondere alla presenza degli statuti speciali non sono agevolmente verificabili. L’autonomia poteva avere influito positivamente sulle traiettorie del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, ma non su quella della Valle d’Aosta, che restava la regione con il PIL pro capite più alto. Tra le due isole, l’autonomia poteva aver contribuito alla capacità della Sardegna di restare a poca distanza dalla media nazionale, ma non era riuscita a compensare le difficoltà della Sicilia, che pure disponeva delle modalità di finanziamento più generose.

L’istituzione delle regioni e la redistribuzione dagli anni Settanta

L’andamento dell’economia italiana

Alla fase di intensa crescita che va dal dopoguerra al 1971, seguono quarant’anni contrassegnati per i primi due decenni da un andamento dell’economia caratterizzato da forte instabilità, ma anche da una non trascurabile crescita del reddito, e per i due successivi da un ulteriore aumento dell’instabilità fino all’adozione dell’euro e poi da una sostanziale stagnazione. Lo spartiacque cui in genere si associa il mutamento di tendenza è lo shock petrolifero del 1973. Ed è indubbio che questo shock sia stato uno dei fattori rilevanti nel determinare quella crisi della grande industria italiana, pesante e non, che ha via via condotto al suo sostanziale ridimensionamento. Ma solo uno, perché a propiziare questo risultato è stato anche il forte innalzamento del costo del lavoro provocato, negli stessi anni, da un mutamento dei rapporti di forza tra imprese e lavoratori che le prime non furono in grado di affrontare in modo lungimirante ed efficace.

Contemporaneamente si rafforzarono – nelle regioni che stavano, proprio allora, sperimentando una intensificazione della industrializzazione (la cosiddetta Terza Italia) ‒ settori manifatturieri con bassa intensità di tecnologia, orientati verso i mercati d’esportazione e pertanto favoriti dal deteriorarsi del potere d’acquisto della moneta (Bagnasco 1977).

Il meccanismo delle ‘svalutazioni competitive’ operò infatti in modo efficace fino alla metà degli anni Novanta, e contribuì non poco a far apparire virtuoso un processo di cambiamento strutturale che rendeva nello stesso tempo il sistema produttivo italiano molto esposto ai rischi derivanti dalla globalizzazione. Quel meccanismo smise, infine, di operare con l’adozione della moneta unica, mentre gli stessi rischi acquisivano peso crescente. È soprattutto questo intreccio a spiegare perché l’Italia abbia avuto nell’ultima fase una traiettoria di crescita lenta e incerta, e abbia subito conseguenze più gravi, rispetto ad altri Paesi, per le recenti crisi internazionali: la prima di modesto impatto seguita all’attentato dell’11 settembre 2001 e la seconda, assai più incisiva, decollata nel 2007 negli Stati Uniti e non ancora conclusa.

Le regioni a statuto ordinario e l’intervento di redistribuzione

Nel 1970, ottemperando al dettato costituzionale (titolo V), sono state istituite le regioni a statuto ordinario. Si trattava a quel punto di affidare a questi nuovi enti intermedi precise responsabilità, riconoscendo per esse effettivi ambiti di autonomia. E questo non accadde. Non solo e non tanto perché poco tempo dopo (1972-75) fu varata una riforma tributaria fondata su un principio fortemente centralistico. La centralizzazione del prelievo non sarebbe stata di per sé un ostacolo, rispetto al traguardo di permettere alle nuove regioni di assumere la responsabilità di funzioni di governo, se si fosse contemporaneamente chiarito a quale modello dovesse attenersi l’inevitabile redistribuzione tra regioni ricche e regioni meno ricche. Non si chiarì nulla: la ripartizione delle risorse si ispirò, in genere, al discutibile criterio della spesa storica. Non si riuscì a impedire (o non lo si volle) che regioni ed enti locali si indebitassero, e si finì per accorrere quando quei debiti dovevano essere garantiti o ripianati dall’amministrazione centrale. Quanto al resto, non vi furono cambiamenti di rilievo, e sia i comuni, sia le province (soprattutto i primi) continuarono a essere titolari della fornitura di alcuni servizi.

Dei vari canali che veicolano i trasferimenti di risorse, quello coincidente con la fornitura di servizi non si modificò, dunque, sensibilmente in ragione dell’istituzione delle regioni a statuto ordinario. Quello del welfare stava proprio allora – come si è ricordato – assumendo proporzioni elevate, ma restava fondamentalmente basato su un’organizzazione centralizzata. E anche quello della redistribuzione per lo sviluppo non mutò i suoi connotati.

Infatti, in particolare per ciò che concerne i territori meridionali, nessuno pensò seriamente al superamento dell’intervento Cassa con cui le regioni avrebbero convissuto per un periodo non breve. In effetti, sul piano normativo i tentativi di assegnare alle regioni compiti anche nel campo dell’intervento straordinario non mancarono: i governi regionali furono inseriti nella sede in cui si prendevano le decisioni (il Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE); furono loro trasferite le competenze relative ai Consorzi di sviluppo industriale; si stabilì che a essi spettassero gli interventi straordinari nelle materie di loro competenza. Ma alla Cassa fu delegato il completamento dei programmi in corso di realizzazione e le fu consentito di definire programmi nuovi con i cosiddetti progetti speciali (qualcosa di simile, almeno nella definizione, ai ‘complessi organici di opere’ del 1950). Insomma, la convivenza si protrasse nel tempo. D’altra parte, la deriva clientelare di cui prima si è detto, sembrava rendere la Cassa uno strumento perfettamente funzionale alle esigenze dei nuovi governi regionali (Del Monte, Giannola 1978, pp. 315-16).

Dopo il 1992, con la liquidazione dell’Agensud, l’intervento di redistribuzione per lo sviluppo del Mezzogiorno fu gradualmente ripensato. In particolare il governo Ciampi (1993-94) si impegnò nella messa a punto di una politica di sviluppo fondata sulla partecipazione delle amministrazioni regionali. Il quadro venne definito dal Fondo europeo di sviluppo regionale, con l’identificazione dei diversi obiettivi. In particolare, il primo obiettivo che si rivolgeva alle regioni il cui PIL pro capite fosse inferiore al 75% della media comunitaria, e il secondo, che si rivolgeva a regioni con problemi di riconversione dell’apparato produttivo, equiparavano in qualche modo le regioni meridionali (tutte, tranne l’Abruzzo dal 1996 e il Molise, inserite nel primo obiettivo) a quelle del Centro-Nord, anche se la quota di gran lunga prevalente delle risorse era destinata al primo obiettivo.

Sempre partendo dall’assunto che il problema fosse il riferimento alle comunità locali, nel 1996 nella politica regionale fu inserito, su proposta del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, uno schema che incentivava le iniziative che coinvolgevano operatori locali e operatori esterni: i cosiddetti Patti territoriali. Gli esiti di questi sforzi furono nel loro complesso molto deludenti. Le regioni mancavano di strategie e di capacità operative. La spesa assumeva spesso carattere assistenziale.

A partire da queste premesse nel 1998 si giunse, in parallelo con la decisione di aderire all’Unione monetaria europea, a quella che è stata denominata la Nuova politica regionale (NPR). Il modello restava quello già in sperimentazione. La NPR era incentrata «sulla promozione di beni pubblici locali tramite trasferimenti condizionati al risultato e su una ampia partecipazione dei livelli decentrati di governo e dei soggetti privati locali» (L. Cannari, M. Magnani, G. Pellegrini, Quali politiche per il Sud? Il ruolo delle politiche nazionali e regionali nell’ultimo decennio, «Questioni di Economia e Finanza», 2009, 50, p. 28).

Le prove a cui la NPR è stata sottoposta a partire dal 1998 sono state ardue, in ragione dei vincoli che ostacolavano un soddisfacente dimensionamento delle risorse pubbliche su cui contare, ma anche in ragione della palese inadeguatezza di molti soggetti, pubblici e privati, centrali e locali. Nell’ultimo periodo – come sottolineato nel Rapporto sull’economia del Mezzogiorno (2012) della SVIMEZ ‒ la situazione si è ulteriormente deteriorata a causa dei tagli inferti alle risorse da destinare al Sud dalla politica di rigore adottata dal 2011.

Quando con l’adozione della NPR si è optato per un maggior ruolo delle regioni, lo si è fatto, del resto, senza preoccuparsi a sufficienza di approntare meccanismi efficaci di coordinamento tra le politiche nazionali e quelle regionali. E il coordinamento ancora una volta è mancato, con inevitabili effetti negativi. Le stesse regioni ‒ a statuto speciale od ordinario ‒ si sono mostrate talvolta incapaci o, addirittura, non desiderose di utilizzare i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea.

È così avvenuto che la spesa ‘per lo sviluppo’ (spesa di conto capitale) rivolta al Mezzogiorno sia rimasta come quota generalmente superiore al peso che il Sud ha in termini di popolazione, e ancor più di reddito, ma non abbia raggiunto, se non eccezionalmente, la fatidica soglia del 40% (non più del 45%), prevista negli accordi con la Commissione europea. Nei casi in cui questa soglia è stata raggiunta, lo è stata non computando gli investimenti delle imprese pubbliche, principalmente rivolti (in particolare quelli delle Ferrovie) verso il Centro-Nord.

Se il modello tradizionale – centralista – della redistribuzione per lo sviluppo era uscito indebolito dalle esperienze realizzate (in Italia e non solo), per adesso, almeno nel nostro Paese, il nuovo modello non ha funzionato meglio. Si può cercare di capire perché. Può essere vero che le precondizioni dello sviluppo non sono solo, e non sono tanto, in quelle economie esterne che derivano dalla dotazione infrastrutturale (spesa di conto capitale), ma sono, ancor prima, nelle condizioni di funzionamento della società, magari definite con le dotazioni di capitale sociale. Anche partendo da questa nuova impostazione ci si trova di fronte a contraddizioni evidenti. Si nota, per es., che se l’offerta di servizi delle amministrazioni locali meridionali è più bassa di quella delle altre regioni, sia a causa delle minori capacità fiscali sia a causa di una diversa articolazione della spesa, al Sud è sempre inferiore anche la qualità dei servizi forniti o, comunque, finanziati dallo Stato sulla base di criteri paritari. In altri termini, la spesa rivolta a migliorare la dotazione di ‘capitale sociale’ può non conseguire questo obiettivo, presumibilmente perché le caratteristiche del capitale sociale in essere la orientano in altre direzioni.

L’evoluzione degli squilibri

La letteratura sugli squilibri territoriali, cui già ci si è riferiti, parla per l’ultimo periodo di una stabilizzazione del divario tra Nord e Sud.

Le modificazioni più importanti nella geografia economica del Paese sono certamente rappresentate dal miglioramento delle posizioni delle regioni della Terza Italia e in particolare dell’Emilia-Romagna, che si pone immediatamente dopo la Lombardia come area trainante dell’economia del Paese. Le due regioni nordoccidentali, Piemonte e Liguria (e soprattutto quest’ultima), sperimentano estesi processi di deindustrializzazione, che sono in parte compensati dalla crescita del terziario.

Più che con la redistribuzione di reddito attivata dallo Stato, questi miglioramenti e peggioramenti nella collocazione delle regioni si spiegano con la maggiore o minore tenuta della base produttiva tradizionale (industria e agricoltura), con i flussi di spesa non solo pubblica ma anche privata (turismo, seconda casa ecc., più che gli investimenti produttivi) che le regioni riescono o non riescono ad attrarre, e naturalmente con altri fattori tra cui la diffusione dei fenomeni di criminalità.

Nel complesso si può concludere che i divari territoriali in Italia si sono modificati soprattutto in ragione dello spostamento dell’attività industriale da alcune delle regioni di più antico insediamento (Piemonte e, ancor più, Liguria) verso l’area padana e le regioni centrali adriatiche e tirreniche. Questo spostamento ha avuto luogo in parallelo al ridimensionamento della grande industria e al rafforzamento dei cosiddetti settori manifatturieri tradizionali, a più basso contenuto di tecnologia. Il divario Nord-Sud si è leggermente ridotto rispetto al suo massimo approfondimento subito dopo la Seconda guerra mondiale, ma di un suo superamento non si può certo parlare. Da ultimo, il Sud – e in particolare alcune sue regioni – ha sofferto del ridimensionamento della grande industria che vi si era localizzata a seguito dell’intervento della Cassa per il Mezzogiorno, e d’altra parte non è riuscito a utilizzare, se non in modesta misura, gli impulsi favorevoli al rafforzamento dei settori tradizionali, che si erano manifestati tra gli anni Settanta e gli anni Novanta (Zamagni 1990).

Un altro modo di guardare agli squilibri tra regioni

Il reddito disponibile

Si è fin qui parlato di redistribuzione tra regioni soffermandosi soprattutto sull’intervento dello Stato finalizzato allo sviluppo. E si è visto che, al di là delle non brillanti performance dell’economia italiana negli ultimi due decenni, nel lungo periodo i divari esistenti tra il triangolo industriale e il resto del Centro-Nord sono stati in gran parte superati, mentre non lo è stato – nonostante le deboli spinte alla convergenza del ventennio postbellico – quello tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Il superamento degli squilibri interni al Centro-Nord non è certo avvenuto indipendentemente dalle politiche, come del resto si è accennato ricordando gli interventi a favore delle sue ‘aree depresse’. Politiche centrali e politiche locali vi hanno contribuito largamente. Ma quello che era stato individuato come l’intervento di sviluppo per antonomasia, e che avrebbe dovuto portare al superamento del divario Nord-Sud, non ha avuto esiti importanti in termini di attivazione di fattori di convergenza. Certo gli squilibri si sono nel complesso stabilizzati. Ma, al di là della redistribuzione ‘per lo sviluppo’, sono stati prima i flussi migratori e poi i trasferimenti attivati dalla ben più rilevante redistribuzione che passa per la spesa corrente a favorire questa stabilizzazione.

Per capire meglio cosa sia accaduto, bisogna passare dai divari relativi al reddito prodotto (PIL), cui finora si è fatto riferimento, a quelli relativi al reddito disponibile. Bisogna considerare, cioè, non solo quanto si produce, ma anche quanto si consuma.

La differenza tra PIL e reddito disponibile è spiegata dall’azione di vari fattori, tra cui la redistribuzione che passa per il bilancio pubblico. E questa nel caso italiano ha un ruolo essenziale. Altri fattori influenti sono le discrepanze tra PIL e reddito primario, derivanti dal fatto che il PIL misura quanto prodotto dai fattori produttivi impiegati in una regione in un dato periodo di tempo, mentre il reddito primario misura quanto prodotto dai fattori di produzione residenti in una data regione in un dato periodo di tempo, indipendentemente dal luogo in cui sono stati impiegati. Se i fattori produttivi residenti in una regione producono reddito in un’altra, per es. perché pendolari o perché emigrati se si tratta di forza lavoro, il reddito primario è attribuito alla prima regione e il PIL alla seconda.

Il reddito disponibile è il reddito speso per acquistare beni di consumo o d’investimento: se esso è in una data regione, superiore al PIL, quella regione registrerà importazioni nette, mentre il contrario avverrà quando il reddito disponibile è inferiore al PIL. Così, alle importazioni nette si è fatto per molto tempo riferimento utilizzandole come proxy (fenomeno che dovrebbe, per motivi di coerenza macroeconomica, avere valori simili a quelli del fenomeno che non viene misurato) per quantificare la redistribuzione di reddito a scala territoriale, dato che non si disponeva di dati regionalizzati per le entrate e le spese pubbliche. Si era così osservato che il peso delle importazioni nette del Mezzogiorno, misurato in rapporto al suo PIL oscillava, a partire almeno dal 1970, attorno al 15-20%. Era sceso negli anni 1977-79 (caratterizzati da una severa crisi economica e finanziaria), e negli anni successivi aveva teso progressivamente ad aumentare.

Per il periodo precedente, Alfredo Del Monte e Adriano Giannola (1978, pp. 175-78), confrontando PIL pro capite e reddito disponibile pro capite del Mezzogiorno con la media italiana per gli anni 1950-70, mettono in evidenza che il divario misurato in termini di reddito disponibile è inferiore di 7,6 punti rispetto a quello in termini di PIL negli anni 1955-59, di 9,5 negli anni 1960-64, di 12,2 negli anni 1965-69, e di 13,3 negli anni 1970-73.

È possibile avvalersi di dati regionalizzati delle entrate e della spese pubbliche, ma solo con riferimento all’ultima fase. Occorre perciò riprendere il confronto tra reddito disponibile e PIL per delineare il quadro della redistribuzione che deve (dovrebbe) poter essere spiegata.

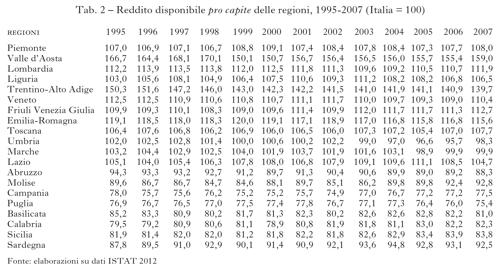

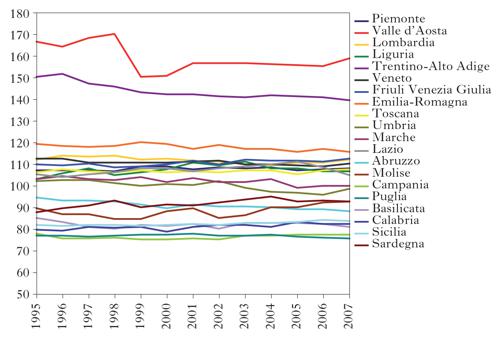

Purtroppo, mentre si dispone di lunghe serie storiche di dati sul PIL, lo stesso non avviene per il reddito disponibile, per cui l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornisce una serie storica relativamente agli anni 1995-2007. Guardando i dati sul reddito disponibile pro capite per il periodo 1995-2007 (tab. 2) si osserva, prima di tutto, una struttura dei divari tra regioni nettamente diversa da quella che risulta partendo dai dati sul Prodotto interno lordo.

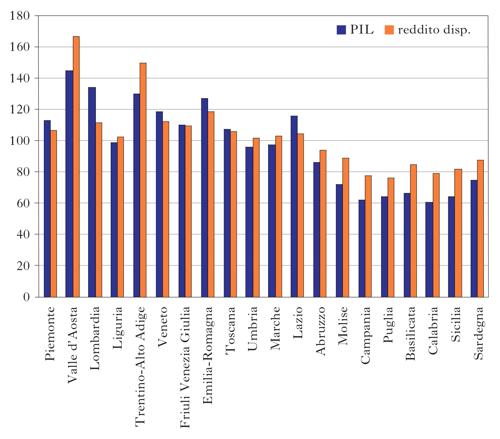

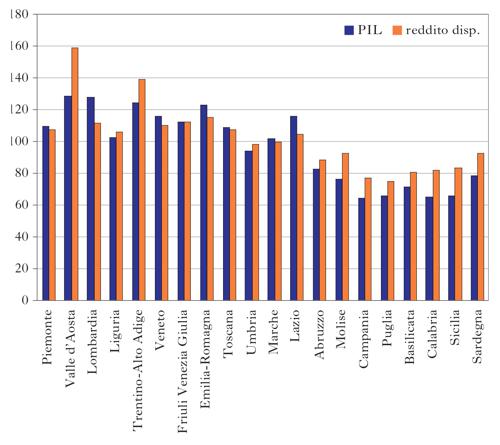

Escludendo le due regioni a statuto speciale delle Alpi (che hanno livelli di PIL pro capite elevati e ricevono, soprattutto la Valle d’Aosta, importanti trasferimenti), i divari relativi al reddito disponibile pro capite sono molto meno pronunciati rispetto a quelli relativi al PIL (figg. 2 e 3).

Al 1995, tutte le regioni meridionali hanno un reddito disponibile pro capite superiore al PIL pro capite, mentre questa condizione è rispettata, e in misura assai più limitata, solo da tre regioni del Centro-Nord: Liguria, Umbria e Marche. Per le regioni del Centro-Nord che hanno un reddito elevato e subiscono una sottrazione di PIL, questa ha un’incidenza maggiore nel caso della Lombardia e del Lazio, e molto inferiore in quello dell’Emilia-Romagna. Analogamente, il contributo ricevuto dalle regioni meridionali è più elevato non tanto per le due regioni a statuto speciale, ma per il Molise, la Basilicata e la Calabria.

Queste differenze dovrebbero essere spiegate, da un lato, dalle dimensioni delle regioni (le indivisibilità fanno sì che una regione piccola abbia di più come trasferimento pubblico) e dall’altro, dalla importanza del settore primario (agricoltura e foreste), che è un settore assistito.

Come risultato (escludendo Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) la distanza tra regione più ricca e più povera muta, ma mutano anche le regioni che si trovano in queste collocazioni. La regione più ricca in termini di PIL pro capite, la Lombardia, ha un reddito più che doppio rispetto alla più povera, la Calabria. La regione più ricca in termini di reddito disponibile pro capite, l’Emilia-Romagna, ha un reddito superiore del 55% a quello della più povera, la Puglia.

La situazione al 2007 non è molto diversa. Le quote di PIL sottratte alle regioni che contribuiscono alla redistribuzione sono un po’ diminuite. Delle regioni del Centro-Nord solo Liguria e Umbria hanno ancora un reddito disponibile pro capite più elevato del PIL. Le regioni meridionali che ricevono trasferimenti più importanti sono, con le due isole a statuto speciale, Molise e Calabria. La distanza tra reddito disponibile pro capite e PIL pro capite è diminuita per tutte le regioni del Sud, fatta eccezione per le due isole. Ma è diminuita molto solo per la Basilicata. Nel 1995 era superiore a dieci punti per tutte le regioni, escluso l’Abruzzo. Nel 2007 si è ulteriormente ridotta per l’Abruzzo, ed è scesa sotto i dieci punti per Puglia e Basilicata.

Nel 2007 in termini di PIL pro capite la Lombardia ha un reddito doppio rispetto alla più povera, che è la Campania, e in termini di reddito disponibile pro capite l’Emilia-Romagna ha il 53% in più rispetto alla regione più povera, la Puglia.

Nel corso del tempo (fig. 4) l’Emlia-Romagna mantiene sostanzialmente inalterata la sua posizione di relativo vantaggio. Sotto di essa si collocano tutte le altre regioni del Centro-Nord, a eccezione di Umbria e Marche che oscillano attorno alla media nazionale. Tra le regioni meridionali le più svantaggiate sono Campania e Puglia.

L’Emilia-Romagna contribuisce dunque alla redistribuzione in misura nettamente inferiore rispetto alla Lombardia e al Lazio. È all’incirca in linea con Piemonte e Veneto che hanno un reddito disponibile pro capite più basso. Si potrebbe dire che, sotto questo profilo, la specializzazione industriale non giova. Del resto, la Calabria riceve di più delle grandi regioni meridionali investite in modo certamente più incisivo dalla politica di industrializzazione del periodo 1960-75 (Campania e Puglia).

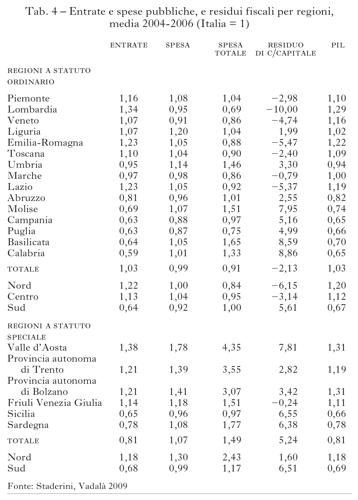

Poiché gli anni cui si riferiscono i dati commentati sono quelli in cui le tensioni ‘separatiste’ si sono più compiutamente manifestate, sembra che queste (e i provvedimenti che sulla loro scia sono stati assunti) non abbiano avuto una influenza rilevante sullo svolgersi degli eventi. Per capire meglio ciò che è accaduto, occorrerebbe poter analizzare le differenze tra il PIL e il reddito disponibile scomponendole nei diversi elementi. Ma lo si può fare solo con riferimento alla parte centrale del primo decennio del 21° secolo. Si dispone, infatti, di due fonti. La prima risale a un lavoro dell’ISTAT che analizza il reddito disponibile del ‘settore famiglie’ per regioni, per gli anni 2005, 2006 e 2007, scomponendolo in reddito primario, imposte, contributi sociali, prestazioni previdenziali e altri trasferimenti (ISTAT, Il reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane. Anni 2006-2009, «Statistiche in breve», 2011). La seconda è la quantificazione del residuo fiscale (spese meno entrate) delle regioni, e su questa ci si soffermerà al paragrafo successivo.

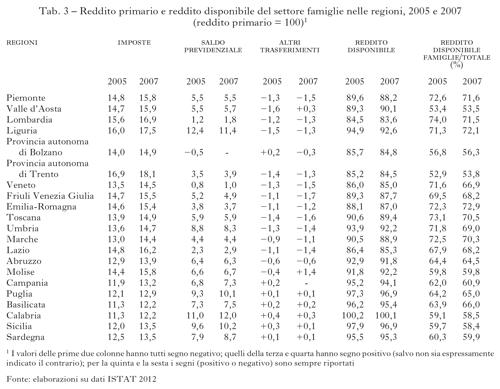

Il reddito disponibile del settore famiglie (tab. 3) è naturalmente solo una quota del reddito disponibile totale e questa quota varia tra regioni a statuto speciale (specialmente Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige – ora scisso nelle due province autonome) e regioni a statuto ordinario. E tra Nord e Sud.

I dati mettono in evidenza l’incidenza sul reddito primario delle imposte e del saldo del sistema di welfare (prestazioni meno contributi). L’incidenza delle imposte ha una variabilità contenuta e cresce tra il 2005 e il 2007 per tutte le regioni. L’incidenza massima riguarda la Provincia di Trento e la Liguria, seguite da Lombardia e Lazio; la minima Basilicata e Calabria.

Il saldo previdenziale è generalmente positivo (come conseguenza del fatto che nel complesso gli oneri sociali non coprono la spesa). Fa eccezione solo la Provincia di Bolzano. In genere le regioni del Mezzogiorno hanno una incidenza del saldo (rispetto al reddito primario) più alta rispetto a quelle del Centro-Nord, con livelli più elevati per Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna. Delle regioni del Centro-Nord solo due – Liguria e Umbria – sono confrontabili con le quattro regioni meridionali appena citate. I valori minimi – a parte la Provincia di Bolzano – coincidono con Lombardia, Veneto e Lazio.