La tutela del patrimonio culturale tra Stato e regioni

La tutela del patrimonio culturale tra Stato e regioni

«Era come se fosse stato inaugurato un altro sistema solare. Una grande speranza che ci teneva desti, ci faceva aver voglia di parlare, di essere in mezzo alla realtà dei fatti»: così lo storico dell’arte Bruno Toscano ricordava nel 1992, ormai disilluso, l’avvio delle autonomie regionali nei primi anni Settanta (Zanardi 1999, pp. 204-05). Le speranze, seppur fallite, riposte nell’ordinamento regionale sono implicito riconoscimento dell’importanza che a esso fu attribuita nello sviluppo di una politica per il patrimonio storico artistico: un patrimonio che sempre più nel corso del secondo Novecento si penserà fortemente inserito nel contesto paesaggistico.

Con questo intervento si intende ripercorrere il modo in cui, dagli inizi dell’età repubblicana fino ai primi anni del 21° sec., il patrimonio culturale è stato di volta in volta definito e disciplinato nella normativa nazionale e regionale, intrecciando le vicende istituzionali (relative all’assetto dello Stato e allo sviluppo del dibattito politico) con quelle culturali e in particolare con quelle più strettamente inerenti l’ambito disciplinare di appartenenza del patrimonio storico artistico, cioè il discorso storiografico. La produzione normativa costituisce pertanto la struttura portante del contributo, ma nello stesso tempo offre un quadro immediatamente contraddetto da – o comunque da confrontare costantemente con – le politiche concrete. Nell’impossibilità di delineare un panorama sistematico delle singole vicende regionali, si è preferito accennare a casi specifici che possano fornire esemplificazioni significative – per la loro frequenza o, al contrario, per la loro straordinarietà – del modo in cui si viene configurando la politica sul patrimonio, dando anche voce alle prese di posizione e alle riflessioni degli addetti ai lavori in modo da rilevare il loro ruolo a livello di elaborazione o di ricezione delle norme e delle politiche di intervento.

La fase costituente

La normativa repubblicana per i beni storico-artistici si fonda su pochi riferimenti essenziali: da una parte le due leggi generali di tutela, 1° giugno 1939 nr. 1089 e 29 giugno 1939 nr. 1497, elaborate dalla classe intellettuale italiana in epoca fascista, ma accolte dal nuovo ordinamento repubblicano; dall’altra le indicazioni del codice civile sul patrimonio pubblico e la l. 17 ag. 1942 nr. 1150 per l’urbanistica. Su questi provvedimenti, si innesta il testo dell’Assemblea costituente, che inserisce in maniera innovativa il livello regionale e pone la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico fra i principi fondamentali della Repubblica.

La Costituzione affronta la questione del patrimonio culturale in due articoli, il 9, tra i principi fondamentali, e il 117, nel titolo V. L’articolo 9 conferisce alla Repubblica la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, mentre l’articolo 117 assegna alle regioni i musei e le biblioteche degli enti locali. L’elaborazione di entrambi questi articoli non fu priva di contrasti (S. Settis, Paesaggio, costituzione, cemento, 2010, pp.179-93). Per la versione finale dell’articolo 9 prevalse la proposta, avanzata da Emilio Lussu nella seduta del 30 aprile 1947, di utilizzare il termine «Repubblica» al posto di «Stato», per «lasciare impregiudicata la questione dell’autonomia regionale» riguardo alla tutela. Anche sulla creazione delle regioni e sulla determinazione delle relative funzioni (art. 117), le discussioni furono lunghe e differenziati i punti di vista. Si dibatté in particolare sulle materie da attribuire (dal paesaggio all’urbanistica, dai musei ad «antichità e belle arti» e «archivi e deputazioni storiche») e si delinearono due posizioni contrastanti: quella di coloro che ottimisticamente ritenevano che il nuovo ente regionale, più vicino ai territori, avrebbe potuto seguire meglio e con maggior interesse i problemi del patrimonio locale, e l’altra di quanti, invece, dinnanzi al decentramento delle funzioni e all’assegnazione di una «materia tanto delicata» a istituzioni nuove, paventavano il determinarsi di una situazione troppo differenziata e quindi assai difficile da controllare. Lo statuto della Sicilia (già approvato nel 1946), che assegnava un’autonomia molto ampia al neonato ente regionale, veniva additato come monito contro la frammentazione e l’applicazione di criteri di restauro e ricostruzione disuguali sul territorio nazionale.

Alla fine alle regioni si attribuirono competenze in materia di musei e biblioteche di enti locali, nonché di urbanistica. Tuttavia la Costituzione lasciava aperte varie possibilità interpretative su cui negli anni successivi non si registrarono contrasti significativi. L’ente regione rimase infatti almeno fino agli anni Settanta un mero abbozzo teorico e formale; in parallelo l’articolo 9, ritenuto da alcuni una pseudodisposizione per la sua indeterminatezza, non godette di particolare considerazione fino al commento di Fabio Merusi nel 1975, quando anche la pressione delle questioni ambientali riportò in primo piano l’interesse verso la tutela del paesaggio e, di conseguenza, indusse a ricercarne i fondamenti normativi (Merusi 1975, pp. 450-51).

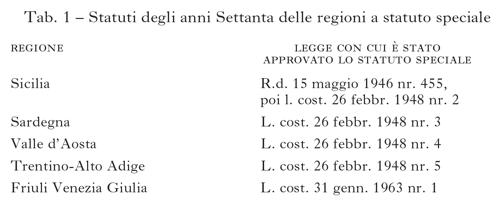

Le regioni speciali: statuti e prime norme

Gli statuti delle regioni speciali, approvati in gran parte nell’immediato dopoguerra, intervennero dunque in una sorta di territorio grigio e furono elaborati con una certa disinvoltura per ridefinire, ritagliare e appropriarsi di spazi di manovra in ambito culturale (tab. 1).

In generale, l’erosione delle competenze statali è espressa dall’adozione di termini come «tutela» e «conservazione», proprio a indicare la volontà di sovrapporsi alle ordinarie funzioni delle soprintendenze, ma il panorama appare di fatto assai differenziato. Variano gli spazi di autonomia previsti: più ampi per Sicilia e Trentino-Alto Adige; più ristretti per Sardegna e Valle d’Aosta. Caso limite poi quello del Friuli Venezia Giulia, nel cui statuto, approvato solo nel 1963, le attribuzioni di materie appaiono molto risicate e quasi in linea con quelle tipiche delle regioni a statuto ordinario (tab. 2). Variano anche le vocazioni, incentrate per es. sul settore archeologico in Sicilia e sulla cultura popolare in Trentino-Alto Adige.

Della varietà di situazioni è esempio limite quanto accadde in Valle d’Aosta, dove le ampie competenze in materia di patrimonio, già previste addirittura con un decreto luogotenenziale nel settembre del 1945, per quanto negate dallo statuto del 1948, a questa data erano ormai state trasferite, per cui paradossalmente alla Regione rimase la cura del patrimonio, mentre le biblioteche fino al 1972 furono affidate alla soprintendenza del Piemonte (Bodo 1982, p. 32).

Mentre quindi in teoria veniva configurandosi un quadro assai variegato per quanto concerneva l’attribuzione di poteri alle regioni a statuto speciale, va subito sottolineato che alla definizione dei poteri sulla carta non corrispose negli anni di avvio dell’esperienza repubblicana – tranne che parzialmente e, quasi casualmente, in Valle d’Aosta – un effettivo trasferimento di funzioni e una concreta messa in atto delle potenzialità concesse dal disegno costituzionale e poi dalla formazione statutaria. Anzi, i timori enunciati in sede di Assemblea costituente pesarono e limitarono per molto tempo l’attuazione delle autonomie.

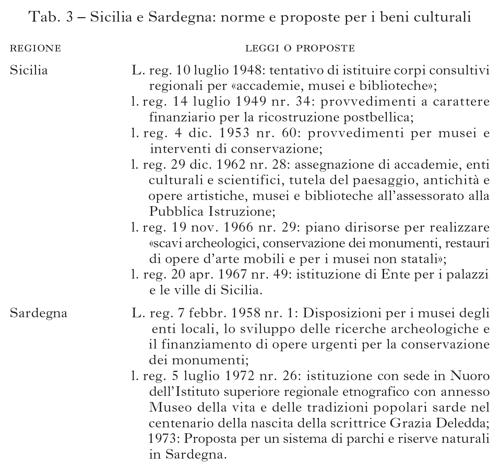

Le previsioni della carta costituzionale e degli statuti necessitavano infatti di norme statali che ne determinassero l’applicazione tramite l’effettivo trasferimento di poteri e mezzi. Dato che ciò non avvenne per quasi trent’anni e che nel frattempo era necessario comunque proteggere il patrimonio e governarne il qualche modo la gestione, singoli provvedimenti, non organici e frammentari, vennero adottati in un quadro di incertezza normativa e istituzionale, portando a soluzioni diverse, come dimostrano i casi di Sicilia e Sardegna. In Sicilia l’attribuzione di uffici e personale alla regione sarebbe stata disposta solo dal 1975, benché fossero stati adottati già negli anni precedenti, seppure in modo non organico, alcuni provvedimenti in materia (Stinco, in Sistemi museali in Sicilia e Sardegna, 2013). La Sardegna già nel 1958 aveva individuato nei musei di ente locale e nella promozione dell’archeologia e dell’ambiente naturale gli ambiti primari dell’intervento regionale e su questa linea continuò a legiferare negli anni successivi (Borgioli 2012; Borgioli, in Sistemi museali in Sicilia e Sardegna, 2013).

Le diverse realtà locali reagirono dunque in maniera differenziata rispetto alle competenze riconosciute dalle norme. Alcune appaiono detenere solo in teoria i poteri senza riuscire a metterli in atto tempestivamente e rimanendo così bloccate per anni nell’attuazione di effettive politiche di gestione del patrimonio; altre, pur avendo sulla carta poteri più ridotti, si impegnano subito per applicarli in maniera concreta e diretta, per quanto in ambiti più limitati. È chiaro tuttavia come, fin da queste prime battute, i musei fossero intesi sempre più come parte di un tessuto più complesso e non avulsi dal territorio.

Gli anni Sessanta: l’apertura al territorio

L’approccio integrato al territorio risentiva di sensibilità politiche maturate da tempo, specialmente fra architetti e urbanisti, ma era anche frutto di una nuova stagione di studi storico-artistici.

Molto sensibile alla questione urbanistica, lo storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti proseguiva a inizio anni Sessanta la riflessione già avviata a guerra non ancora conclusa sui modi e gli strumenti per collegare centro e territori periferici. Gliene forniva l’occasione il progetto di un Codice dell’urbanistica (1960) di Giuseppe Samonà e Giovanni Astengo, che prevedeva al centro l’istituzione di un comitato interministeriale per la pianificazione, con la funzione di definire le linee programmatiche per gli interventi dello Stato nel territorio nazionale, e in ciascuna regione un analogo organo di pianificazione che, recependo le istanze dei comprensori comunali, avrebbe dovuto prestare un’attenzione particolare per la tutela monumentale, paesistica e ambientale. Tale organo doveva essere inteso in un’ottica di riformismo anticentralista e per Ragghianti veniva a coincidere proprio con quello «previsto dalla Costituzione, ma non attuato» (Ragghianti 1961, in id. 2010, p. 210).

Si elaborarono in questa fase indagini e proposte non vincolate ad ambiti politici o disciplinari. Particolare importanza ebbero gli studi riguardanti il territorio e la geografia storica: le suggestioni di Sereni (E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 1961), così fruttuose per una migliore tutela del paesaggio (Emiliani, in Il restauro tra metodo e prassi, 1980, p. 7), si abbinavano a quelle sul nuovo ruolo della geografia, portate avanti da Lucio Gambi (Questioni di geografia, 1964; Una geografia per la storia, 1973). Veniva dato peso a una dimensione territoriale che favoriva la riscoperta e l’attenzione per le aree minori in linea con una certa tradizione di ricerca storico artistica (Toscano 1982, in Id. 2006). Questa linea avrebbe poi alimentato, seppur con declinazioni diverse, un filone di studi che annovera fra gli esponenti più significativi Andrea Emiliani (funzionario e poi soprintendente a Bologna) e Bruno Toscano (docente universitario a Roma, ma attivo soprattutto in territorio umbro), che per molti anni in seguito avrebbero continuato a riflettere su questi temi, tra analisi dettagliata delle realtà locali e conoscenza delle questioni generali di ambito storico artistico.

Un primo esito di queste indagini si riscontra nelle campagne di rilevamento dei beni artistici dell’Appennino bolognese organizzate, tra il 1968 e il 1971, dalla soprintendenza e dalla provincia di Bologna: l’approccio era legato all’«assunzione estensiva e integrale del concetto di bene culturale», mentre il territorio prescelto non era «un’area delimitata amministrativamente», ma seguiva confini che privilegiavano «il parametro fornito dall’omogeneità storica, geografica e culturale» (Scolaro 1997, p. 26). Nel corso degli anni si ebbero i primi esiti di questo fermento metodologico. In Umbria prendeva corpo la sistematica indagine sulla pittura del Seicento e del Settecento nelle zone sud-orientale (1976) e orientale (1980), intesa esplicitamente come «contributo per una politica di tutela attiva e di riappropriazione» (Falcidia, Toscano 1976, p. 17); in Toscana si curava il repertorio sul patrimonio artistico della montagna pistoiese (La montagna pistoiese, a cura di A. Paolucci, 1976); in Piemonte si promuovevano ricerche sul campo che ebbero esiti importanti negli studi di Gianni Romano, nei rilevamenti relativi a vari ambiti territoriali (Arona, Valle di Susa, Trino, Cuneo e Testona), ma anche in mostre come quella su Giacomo Jaquerio, così attenta al tessuto geografico in senso lato (Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, a cura di E. Castelnuovo, G. Romano, catalogo della mostra, 1979).

Si creava così un tipo di storiografia che risentiva esplicitamente di una «sollecitazione istituzionale nelle appena avviate regioni» (Toscano 1984, in id. 2006), in base alla volontà di «avvicinarsi» al territorio e all’esigenza di «maggior contiguità» ai bisogni del cittadino, che costituiva uno dei piloni della nuova politica regionale. Su questa linea Emiliani scriveva che «il possesso sociale si esercita a distanza umana e di umani interessi; che la coscienza del possesso sociale è la sola garanzia valida ad allontanare lo spettro della distruzione; e che l’una e l’altra constatazione si alleano nel proporre, come unico argine possibile, un corretto decentramento delle attività di tutela che, riportando le cose accanto alle comunità che ebbero a produrle, ne abbassi il potere di gestione, pure senza con questo venire meno alla garanzia di una verifica scientifica e tecnica di rigore assoluto» (A. Emiliani, Una politica per i beni culturali, 1974, p. 55). Partecipazione e decentramento erano intesi come vie maestre per una nuova tutela.

Le regioni ordinarie: statuti e prime norme

All’indomani degli eventi traumatici del Sessantotto e dell’acuirsi delle lotte operaie, la l. 16 maggio 1970 nr. 281 delegò il governo a emanare, entro un biennio, i decreti per il passaggio delle funzioni e del personale statale alle regioni; tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire «per settori organici di materie» (art. 17, lett. b). Nel frattempo le regioni avrebbero dovuto elaborare i loro statuti.

La possibilità di istituire effettivamente il nuovo ente fu recepita come occasione importante di pacificazione e sviluppo, mentre la partecipazione fu l’obiettivo riconosciuto nella creazione dei nuovi organismi territoriali. Gli statuti regionali formulati nel biennio 1970-71 presenteranno infatti un «rigoglio particolare» della cosiddetta «retorica della partecipazione», all’insegna di una volontà di democratizzazione della cultura e di svecchiamento delle strutture statali, «che probabilmente è all’origine dell’insofferenza verso le soprintendenze di cui viene denunciata l’ispirazione troppo vincolistica» (Rugge 1995, p. 276).

Le norme relative a musei, biblioteche, turismo, previste dagli statuti, risultano già predisposte all’inizio del maggio 1971, dopo trattative serrate – anche ‘sottobanco’, si denunciava da destra – per pervenire a formulazioni più spinte di quelle poi approvate. Nella discussione parlamentare, tra aprile e maggio del 1971, il discorso sul patrimonio artistico fu però molto marginale, soppiantato semmai da una più accentuata sensibilità (o, al contrario, irritabilità) per il patrimonio linguistico delle singole comunità (V Legislatura, Seduta Camera dei deputati del 29 aprile 1971, p. 28.152). Solo il missino Rosario Romeo vi si soffermò, rilevando polemicamente la paradossale contemporanea proposta, persino da parte di un ministro regionalista come il democristiano Misasi, di istituire un nuovo dicastero per quanto riguarda le arti, i monumenti e il patrimonio artistico.

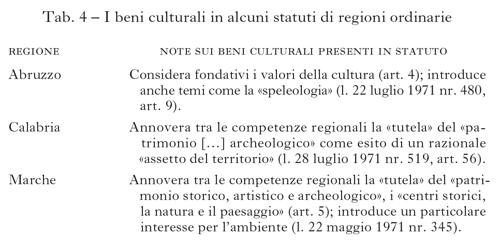

Gli statuti delle quindici regioni ordinarie, approvati tra maggio e luglio 1971, contemplavano il tema del patrimonio culturale con formule differenziate, ora generiche, ora specifiche, ora innovative, ora distintive del contesto territoriale. In generale, sulla base della Costituzione, indicavano la cultura, la difesa dell’ambiente e quella del patrimonio storico artistico in stretta connessione con lo sviluppo della persona, allargando alla nuova sensibilità ambientale i temi del paesaggio e della salute, già presenti nel dettato costituzionale (tab. 4).

Molte delle definizioni che intendevano individuare il patrimonio artistico nel suo complesso e in stretto rapporto con una politica del territorio risentivano degli esiti della commissione parlamentare d’indagine sul patrimonio artistico, nota con il nome del suo presidente Francesco Franceschini (1964-67), ai cui intenti peraltro era stato estraneo – anche per banali motivi cronologici – un orizzonte regionalista. Se le tremila pagine dei lavori di quella commissione sono andate «disperse sui muriccioli come la biblioteca di Don Ferrante» (A. Cederna, «La Repubblica», 5 maggio 1984), esse hanno avuto però un ruolo importante soprattutto per l’allargamento semantico (a volte anche ambiguo) degli oggetti da tutelare, con una considerazione del valore fondativo della cultura nell’ambito della società e dello sviluppo della persona.

Il mutamento terminologico ha spostato l’attenzione «sul valore culturale che non è rappresentato dall’oggetto materiale nella sua estrinsecazione fisica, ma si concretizza nella funzione sociale del bene, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento attorno a cui si definisce l’identità delle collettività locali» (Pitruzzella 1998, p. 492; cfr. anche Giannini 1976).

Musei e raccolte dovevano essere messi in grado di «svolgere una viva funzione di centri culturali e di formazione al servizio di tutta la comunità, trasformandosi così, da semplici centri di raccolta e di conservazione di oggetti preziosi antichi e artistici, in centrali dinamiche di vivace attività culturale e di sviluppo civile e sociale» – secondo le parole del friulano Bruno Giust, uno degli assessori dell’epoca, che accreditava in questo modo, implicitamente, la contrapposizione fra politica statale e politica regionale: fra una ‘conservazione’ assimilabile a una sorta di passiva e anodina accumulazione, e per di più di oggetti «preziosi antichi ed artistici», dunque con una patina di antiquata aristocraticità, ed il dinamico irradiarsi di un attivismo culturale volto a ideali, tanto elevati, quanto generici, di sviluppo sociale (Atti dell’XI convegno nazionale ANMLI 1971, p. 6). E quando, nel prosieguo del suo intervento, Giust cita la legge regionale (31 dic. 1969 nr. 47) che aveva disposto cospicui contributi per l’allestimento delle mostre di Giambattista Tiepolo e di Giovanni Antonio de’ Sacchi detto il Pordenone, certamente si palesa nel modo più genuino il coacervo fra esigenze di sana e larga divulgazione, concreti atti di tutela del patrimonio (per es. il recupero di Villa Manin) e una volontà promozionale venata di rivalsa nei confronti della cultura nazionale. Faceva aggio inoltre un’attenzione del territorio che sembrava irradiarsi dalle agguerrite postazioni delle associazioni ambientaliste, in primis Italia Nostra, e arrivare fino alle alte sfere dell’istituzione politica. È utile in questo senso la testimonianza di Giuseppe Romanato, deputato della Democrazia cristiana (DC) e presidente della commissione Istruzione e Belle arti della Camera dei deputati, nonché presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, ricordato soprattutto per aver presentato e sostenuto, nel 1971, la legge speciale per la salvaguardia dei Colli Euganei, minacciati da 68 cave che estraevano materiale da costruzione. Romanato significativamente legava la nuova sensibilità determinata dai lavori della commissione Franceschini con provvedimenti concreti dello Stato (Ente ville venete), con la mobilitazione popolare (Comitati per la difesa dei Colli Euganei) e infine soprattutto con la politica che ci si aspettava dalla costituenda regione (G. Romanato, «La Stampa», 15 luglio 1970).

Le leggi del 1972 sul trasferimento delle funzioni amministrative

Di pari passo con l’approvazione degli statuti regionali si era aperto il processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, con cui si avviò la loro effettiva creazione istituzionale.

Una prima tappa (d.p.r. 14 genn. 1972 nr. 3 e d.p.r. 15 genn. 1972 nr. 8) fu preceduta da confronti serrati e da pressanti richieste delle regioni, come dimostrano le osservazioni che queste per tempo redassero sugli schemi del decreto delegato preparato dal Ministero. La Lombardia lamentava che la relazione introduttiva non facesse «alcun riferimento» alla tutela e non prendesse in considerazione il fatto che la presenza locale del materiale documentario poteva avvalersi di «attenzione particolare e costante mai realizzata […] dal potere centrale» e inserirlo «nella sfera d’azione dell’urbanistica». Il Veneto, insieme a Umbria e Marche, proponeva un testo sostitutivo di quello ministeriale, con cui, oltre a prevedere il trasferimento alle regioni di tutte le funzioni amministrative e tecniche degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali, faceva rientrare nell’orbita regionale «la tutela del materiale raro e di pregio presso musei e privati, l’ufficio di esportazione, la gestione della politica territoriale in rapporto alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e dei centri storici, la disciplina delle mostre, la formazione professionale e del personale». Liguria e Marche auspicavano il trasferimento delle soprintendenze alle regioni: «le vecchie strutture meramente amministrative dovranno essere sostituite da un organismo tecnico-scientifico che garantisca realmente una funzione di promozione culturale attraverso una gestione sociale delle nuove strutture». Particolarmente articolate erano le osservazioni dell’Emilia-Romagna, dettate dalla preoccupazione di separare con precisione i compiti dello Stato da quelli della regione (Panazza, in Atti dell’XI Convegno nazionale ANMLI 1971, p. 31).

La volontà delle regioni di esercitare le prerogative dello Stato scaturiva da una corretta impostazione del nesso fra le attività dei musei, lo studio dei monumenti e degli scavi archeologici da un lato, la difesa del paesaggio e dell’ambiente e le questioni dell’urbanistica dall’altro, in linea con gli spunti più innovativi delle discipline archeologica e storico artistica. Non sfuggivano però due problemi che furono espressi dai direttori dei musei riuniti a Udine nel 1971. Il primo era che il nesso fra paesaggio e patrimonio poteva risultare rischioso per gli esponenti delle discipline meno strutturate (gli archeologi e gli storici dell’arte rispetto agli architetti). Il secondo era l’urgente necessità delle regioni di darsi strutture amministrative per gestire questo patrimonio, mantenendo però sulle opere «una superiore tutela tecnica da parte dello Stato» (Panazza, in Atti dell’XI convegno nazionale ANMLI 1971, p. 46).

Le aspettative delle regioni non furono certo soddisfatte. Il d.p.r. 14 genn. 1972 nr. 3 trasferiva le funzioni amministrative in materia di «musei e biblioteche di ente locale» o di «interesse locale» e specificava (art. 7) i contenuti delle medesime funzioni. Le regioni diventavano titolari di «istituzione», «ordinamento» e «funzionamento» di musei e biblioteche; esercitavano le funzioni per «manutenzione», «integrità», «sicurezza» e «godimento pubblico» riguardo alle «cose» ivi contenute e quelle relative al miglioramento delle raccolte e della loro funzionalità dal punto di vista del supporto finanziario; inoltre veniva assegnato loro il coordinamento reciproco delle strutture e l’organizzazione di mostre.

L’ambiguità dalla locuzione «interesse locale» inserita in questo contesto darà adito in seguito a numerosi contenziosi. Ancora nel 1988 la Corte costituzionale tentava di puntualizzare che l’interesse locale «non si identifica soltanto con la struttura immobiliare (e con le cose da questa custodite), ma è caratterizzato da profili dinamici, in quanto comprende, oltre la conservazione e il funzionamento, l’uso pubblico e l’incremento dei beni e delle attività attraverso essi realizzate» (sentenza Corte cost. 28 luglio 1988 nr. 921). Vi era però un’ulteriore ambiguità nel separare, almeno idealmente, i musei dal patrimonio artistico nel suo complesso; e questo mentre, oltre all’urbanistica, anche la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici era affidata alla regione sulla base di un decreto immediatamente successivo (d.p.r. 15 genn. 1972 nr. 8 ). In tal modo le regioni assumevano un ruolo centrale riguardo al paesaggio.

Negli anni successivi si percepì questo primo passaggio del 1972 come parziale e incompiuto, in quanto avvenuto solo per ritagli di materia e influenzato ancora da quell’atteggiamento di diffidenza che si era manifestato verso le regioni fin dai tempi dell’Assemblea costituente; nello stesso tempo però si era ormai radicata l’idea che il processo fosse inevitabile. Il coinvolgimento degli storici dell’arte, degli archeologi e dei portatori di saperi specifici anche nell’elaborazione progettuale del nuovo ordinamento fu notevole. Nel 1972 una commissione della Regione Toscana, composta da Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugenio Garin, Italo Insolera e Giovanni Previtali, elaborò un Documento preparatorio per una proposta della Regione Toscana al Parlamento (datata, nella versione conservata tra le carte di Giovanni Spadolini, maggio 1972) che portò poi alla presentazione in Parlamento di una proposta di legge (decreto 9 ott. 1973 nr. 487, in Bollettino ufficiale della Regione Toscana, 2 nov. 1973 nr. 48, pp. 1817-23). Nella relazione della proposta, che fu adottata anche da altre regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Puglia), si legge: «Non può difendersi una testimonianza storica di civiltà, se non si riesca a farla vivere come elemento necessario nel divenire delle generazioni: quindi non più musei e archivi simili a obitori, ma istituti di progresso culturale; non più centri storici imbalsamati, ma punti di equilibrio fra conservazione d’un patrimonio eccezionale e feconda azione attiva: e non più restauro come distruzione delle significative stratificazioni delle epoche».

Nel 1973 anche Giulio Carlo Argan sottolineava l’importanza del «prossimo passaggio della gestione del patrimonio culturale dal governo centrale ai governi regionali», ne riconosceva l’origine nella Costituzione e saggiamente rilevava che il «nodo della questione» non stava nell’«ente gerente», ma nel «modo della gestione» (Argan 1973). Al pragmatismo di Argan fa riscontro Ranuccio Bianchi Bandinelli che, pur favorevole all’ordinamento regionale, puntava alla creazione di un rigoroso strumento di controllo a livello nazionale e ribadiva la centralità delle competenze tecniche (R. Bianchi Bandinelli, AA., BB. AA. e B.C.: l’Italia storica e artistica allo sbaraglio, 1974).

La creazione del Ministero

L’ondata del decentramento sembrò trovare una spinta opposta, centripeta, nell’istituzione nel 1975 del Ministero per i Beni culturali e ambientali. Dopo una lunga gestazione, la creazione di questo organismo – proprio mentre era in corso il trasferimento di funzioni – poté essere facilmente avvertita e interpretata come manifestazione della volontà di mantenere ancorate a una sede centrale le funzioni di conservazione o, almeno, di voler sottolineare la necessità di criteri e metodi unitari.

Il ministro Giovanni Spadolini si adoperò per fugare quest’impressione e anche nel corso del dibattito parlamentare alla Camera sottolineò la necessità di affrontare il gravissimo problema della «ristrutturazione delle competenze passate alle regioni» (Spadolini 1975). Se considerava ineludibile la necessità di una metodologia unitaria, ammetteva: «Il fatto dell’esistenza di questi poteri regionali, che questo ministero non vuole toccare, che anzi intende rispettare, pone più che mai il problema di una iniziativa dello Stato e di un rinnovamento delle leggi di tutela». E doveva anche concedere che il Ministero era nato «dopo quattro anni di iniziative di protezione e di tutela da parte delle regioni, iniziative stimolanti e significative»; in Senato, rispondendo al Partito comunista italiano (PCI), ricordava che l’attività di questi enti si era svolta «accentuando l’interesse per i valori artistici, promuovendo moti spontanei della società civile, alimentando interessi rinnovatori, interpretando correnti di opinione larghe e vitali meglio del potere centrale» (Spadolini 1975, pp. 95-96). Di fatto però non ci furono concessioni. Fu bocciato un ordine del giorno del PCI che era ispirato alla proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana del 1973 e che impegnava il governo a istituire un organo consultivo del Ministero da denominarsi Consulta nazionale dei beni culturali e naturali, composto anche dai rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e da rappresentanti degli enti locali territoriali. Nella stessa occasione fu bocciato anche un emendamento che impegnava il governo a presentare entro il 31 dicembre 1975 un disegno di legge riguardante «l’ulteriore trasferimento alle Regioni delle competenze per settori organici di materie nonché la delega delle funzioni amministrative connesse».

Si procedette, quindi, dal 1975 (l. 22 luglio 1975 nr. 382), a un nuovo tentativo di decentramento, per completare il trasferimento delle funzioni. La commissione di studio varata dal presidente del Consiglio su iniziativa del ministro Toros e presieduta da Massimo Severo Giannini elaborò una proposta che prevedeva un ampio ricorso alla delega di funzioni e ribadiva che il criterio di individuazione della ripartizione delle funzioni fra Stato, regioni ed enti locali doveva identificarsi nel «criterio analitico espresso per settori organici». Le materie connesse con il territorio (urbanistica, tutela del paesaggio, acque, inquinamenti, edilizia residenziale e trasporti) e quelle, ugualmente composite, relative a beni culturali (istruzione, formazione professionale) furono affidate, per elaborare il testo di legge, a due sottocommissioni, presiedute rispettivamente da Mario Nigro, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma, e da Alberto Predieri, ordinario di Istituzioni di diritto costituzionale a Firenze. Ai lavori di questa commissione di studio si ispirò la commissione parlamentare presieduta dal comunista Guido Fanti, cui affluirono anche le osservazioni delle regioni e dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) riguardo a una prima bozza governativa del febbraio 1977.

Quando nel maggio 1977 i relatori presentarono le loro conclusioni, il giurista Augusto Barbera, che relazionava sui servizi sociali, delineò una situazione confusa: la commissione Giannini non aveva previsto il trasferimento alle regioni per i beni culturali e neppure sempre univoco era stato l’orientamento delle regioni stesse. Sostenne comunque che se «tutti i beni culturali fanno parte del patrimonio nazionale, […] la loro valorizzazione proprio perché necessariamente è sempre riferita ad un dato territorio dovrebbe essere attribuita alla competenza delle Regioni e degli enti locali che sono gli organismi esponenziali della società maggiormente legati al territorio». Aggiungeva anche: «L’assenza, però, di una organica legge di tutela, che si ponga da limite o direttiva per l’attività delle Regioni, può consigliare di non insistere per un riconoscimento di competenze regionali in materia o di limitarsi solo ad operare alcune deleghe» (Camera dei deputati, Bollettino delle commissioni, 20 maggio 1977, p. 13). Membro della commissione Fanti era anche un’esperta archeologa come Alessandra Melucco Vaccaro, funzionaria del ministero, che nell’occasione portò il suo contributo alla discussione sia per la materia urbanistica sia per i beni culturali in senso stretto. Mentre dichiarava la necessità di un coordinamento relativo a pianificazione territoriale, ambiente e beni culturali, sottolineava pure per il patrimonio artistico la non agevole individuazione dei «livelli amministrativi ottimali» cui far capo, denunciava l’arretratezza del concetto della proprietà del bene ai fini dell’individuazione del soggetto titolare di competenza. Richiamando la necessità che allo Stato rimanessero le funzioni di tutela e di surroga per superare la eventuale inattività delle regioni o degli enti locali, ribadiva l’opportunità di una apposita legge quadro «riorganizzatrice sia della struttura centrale, sia dello esercizio delle deleghe operate, sia dei poteri cautelari e di tutela propri dello Stato» (Camera dei deputati, Bollettino delle commissioni, 31 maggio, p. 11).

Al testo discusso dai deputati il Consiglio dei ministri, in quella che fu la riunione più lunga del dopoguerra (18 ore), apportò un cospicuo numero di emendamenti, molti dei quali accolti dalla commissione in seconda lettura. Veniva così emanato il d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616. Per quanto riguarda l’urbanistica, esso forniva una definizione allargata alla disciplina d’uso del territorio, alla trasformazione del suolo e alla protezione dell’ambiente (art. 80). Nella stessa linea di decentramento si inseriva il trasferimento alle regioni delle funzioni centrali «per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni» (art. 82) e per «gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali» (art. 83). Questo provvedimento quindi riformulava la disciplina urbanistica allargandone il raggio di azione; in tal modo le regioni, a loro volta, ampliavano le loro competenze. In un clima politico caratterizzato dall’avanzata della sinistra, questo secondo passaggio di funzioni fu disposto con maggior apertura verso le regioni, definendo le materie di pertinenza diretta, inserendo in alcune di esse nuovi ambiti (paesaggio, natura), aprendo la possibilità di ridefinire il rapporto Stato-regioni con nuove norme riguardo alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Diversa la situazione per quanto riguarda i beni culturali, per i quali il decreto precisava i contenuti della materia di primario interesse per le regioni, ossia i «musei e biblioteche di enti locali» (art. 47), riconoscendo l’assegnazione alle regioni della globalità della materia. Si assegnava inoltre alle regioni lo svolgimento di «attività di promozione educativa e culturale», in maniera diretta o indiretta attraverso il supporto di soggetti di vario tipo già presenti nel proprio territorio (art. 49). Soprattutto però si disponeva l’emanazione di una legge «sulla tutela dei beni culturali», entro la fine del 1979, per regolamentare tutte le altre funzioni «in ordine alla tutela e valorizzazione» per il patrimonio statale (art. 48). Non era passata la proposta che il deputato Aniasi aveva avanzato nella seduta della commissione del 22 giugno, e cioè che, se entro il termine del 31 dicembre 1979 la legge di riforma non fosse intervenuta, le funzioni statali sarebbero passate comunque alle regioni.

Scrive Rugge che, se il decreto era considerato «una vittoria ai punti dei sostenitori del decentramento», «nondimeno pesava sul processo di regionalizzazione non solo l’evidente incongruenza tra compiti e risorse, ma la persistenza di enti pubblici che si presentavano come veri e propri apparati paralleli nei settori nei quali si era così faticosamente stabilita la competenza degli enti locali» (Rugge 1995, p. 280).

Per il patrimonio storico-artistico questo processo rimase incompleto (F. Bassanini, Le regioni incompiute, «Mondoperaio», 1977, 9, p. 17). La legge di settore, da approvare entro il 1979, per completare l’organizzazione del settore dei beni culturali e per delineare più precisamente i compiti dello Stato e delle regioni, non arrivò, determinando una situazione di incertezza e di pericolosa contrapposizione. Ancora nel 1991 una pronuncia della Corte costituzionale relativamente ai ricorsi delle regioni Toscana, Liguria, Sardegna e Lombardia lamentava tale situazione: «l’inattuazione dell’impegno assunto con l’art. 48 del d.p.r. n. 616 del 1977 […] rende gravemente lacunoso e incerto il quadro normativo sulla ripartizione delle competenze che in materia spettano allo Stato e alle regioni. Ciò vale ancor di più se si considera che in detta materia vigono in gran parte leggi anteriori all’instaurazione dell’ordinamento regionale e se si considera che essendo la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni dipendente dal criterio dell’interesse nazionale o locale attribuibile al valore culturale di singoli beni o di categorie di beni, si rivela necessaria la definizione di adeguati raccordi e di condotte cooperative tra gli uffici statali, e quelli regionali e locali» (sentenza Corte cost. 12 giugno 1991 nr. 278). Dunque ancora una volta una spinta avviata nel 1970, rallentata, ma ripresa nel 1975, si bloccava almeno in parte dopo il 1977, per la mancata approvazione della nuova legge generale di tutela. L’intero apparato normativo e istituzionale continuerà a rimanere ingessato fino agli inoltrati anni Novanta, ma nel frattempo le regioni cominciano a legiferare sulle materie loro assegnate.

Gli anni Settanta: la legislazione regionale per il patrimonio

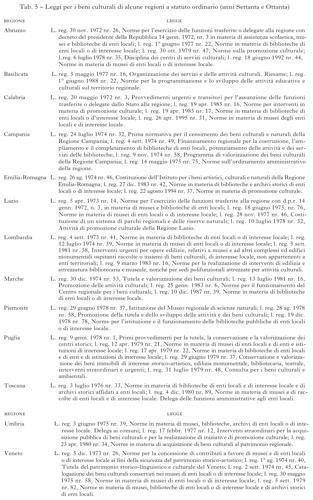

Mentre sull’onda della nuova normativa si registrava, da parte delle regioni a statuto speciale, un rinnovato interesse per la definizione delle competenze con un’apertura maggiore rispetto agli anni precedenti, quelle a statuto ordinario reagirono in maniera differenziata al trasferimento delle funzioni (tab. 5).

Alcune riassegnarono agli organi regionali in maniera generica e transitoria le funzioni appena ottenute, determinando così una dilazione nella definizione di questi aspetti (Calabria). Altre si limitarono a norme parziali, talvolta anche con notevole ritardo (Campania, Basilicata). Altre ancora invece si adoperarono per elaborare, in poco tempo, leggi più ampie per il funzionamento di musei di enti locali o di interesse locale (Lombardia, Umbria, Veneto). Se in Lombardia si puntava – anche riprendendo la distinzione della legge sui musei locali del 1960 – a garantire il funzionamento dei musei, inserendo quasi surrettiziamente altri compiti (per es. l’inventario dei beni culturali), in Umbria la legge prefigurava un ambito più vasto di coordinamento e di «sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio» (art. 1, l. reg. 3 giugno 1975 nr. 39), nel quadro però di una collaborazione con lo Stato per quanto concerne il censimento e la catalogazione dei beni artistici, culturali e naturali e la formazione di specialisti qualificati. In Veneto, ancor prima della norma di settore, già fra il 1972 e il 1973 era stato approntato un disegno di legge per i musei ed era stata avviata un’indagine conoscitiva sulle loro condizioni, cui fece seguito un impegno di spesa per coprire le prime emergenze; seguirono di lì a poco nel 1975 e nel 1979 due leggi organiche per il patrimonio.

Furono soprattutto le Marche e il Lazio, però, che si mossero con decisione secondo un’ottica che non riguardava solo strettamente i musei, ma prendeva in considerazione il patrimonio artistico in senso lato. La Regione Marche si proponeva di concorrere «a tutelare i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e naturalistico, archivistico e librario e ogni altro bene che costituisce testimonianza di civiltà per assicurarne il godimento ai cittadini», di creare e promuovere istituti, predisporre mezzi e strumenti ed erogare «contributi condizionandoli alla catalogazione, conservazione, miglioramento e acquisizione alla pubblica disponibilità dei beni culturali e naturali» (l. reg. 30 dic. 1974 nr. 53).

Analogamente la Regione Lazio, oltre che sui musei, si prefiggeva di intervenire anche nei confronti dei beni monumentali, archeologici e ambientali, degli edifici civici e di culto aventi interesse storico artistico, e in genere dei beni culturali di proprietà degli enti locali o di interesse locale. All’organicità dei provvedimenti si collegava anche la necessità di creare organismi decisionali, che prevedevano la presenza di rappresentanti degli uffici periferici dello Stato.

Un comportamento unico si riconosce alla Regione Emilia-Romagna, che è intervenuta con norme organiche nel 1994. Tuttavia, l’intervento legislativo, proprio perché mirato e ispirato a quella linea emiliana delle ‘anticipazioni’ che si basa sull’uso innovativo di tradizionali strumenti amministrativi e sull’invenzione di nuove soluzioni istituzionali (Cammelli 1978, p. 750), ha dimostrato una straordinaria efficacia e si può far riferimento sia alla legge che istituisce un organo regionale specifico per la gestione dei «beni artistici, culturali e naturali» (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, IBC, l. reg. 26 agosto 1974 nr. 46), sia a quella che già nel 1973 istituiva corsi per la formazione degli operatori culturali, cioè addetti a musei e biblioteche e alle attività conservative che sfruttava le competenze affidate alle regioni in ambito di formazione professionale.

Altre regioni, infine, con alcuni anni di ritardo ma in maniera ampia, formularono leggi di settore che, talvolta, sono rimaste in vigore per molto tempo (Puglia: l. reg. 12 apr. 1979 nr. 21; Piemonte: l. reg. 28 ag. 1978 nr. 58) o hanno avuto una lunga gestazione, che si è sviluppata nel corso degli anni Settanta (Toscana: l. reg. 4 dic. 1980 nr. 89).

È interessante, anche per ricostruire un clima culturale ricco di fermenti e di potenzialità, seguire il ‘caso’ Piemonte, dove nella prima metà del 1977, proprio mentre al centro si elaborava il decreto 616, si svolse un dibattito molto ampio in previsione di una legge quadro regionale. I temi erano ambiziosi: in primo luogo una definizione dell’ambito dei beni culturali che doveva fare i conti con quell’allargamento semantico promosso dalla commissione Franceschini, poi l’individuazione delle strutture che potessero permettere una fruizione più larga del patrimonio da parte della popolazione, per mettere in grado il cittadino di disporne per conoscere meglio se stesso e la collettività. Alla base era, come si leggeva in «Notizie della Regione Piemonte», la necessità di «conservare il patrimonio culturale della collettività regionale: un compito gravoso se restasse vincolato a una concezione ‘antica’ della cultura, se non fosse visto nel quadro della nuova funzione che tale patrimonio può svolgere nel rinnovamento culturale del nostro Paese». Serviva quindi uno strumento istituzionale che si ponesse come «punto d’incontro per le forze che non accettano passivamente lo spreco di un patrimonio di così grande valore».

Il dibattito si snodò attraverso una serie di tavole rotonde e di convegni. Vi parteciparono politici, come il presidente della Giunta, il socialista Aldo Viglione, e Fausto Fiorini, assessore regionale all’istruzione e cultura, giornalisti, come Arrigo Levi e Ugo Zatterin, docenti universitari come il sociologo Filippo Barbano, esponenti di associazioni ambientaliste, come Cesare Volpiano, presidente provinciale di Italia Nostra, ma anche numerosi storici dell’arte, attivi nell’università, nelle soprintendenze, nella politica e nel giornalismo: Marco Rosci, Enrico Castelnuovo, Gianni Romano, Angelo Dragone.

Di particolare interesse risulta una tavola rotonda («Notizie della Regione Piemonte», VI, 4, aprile 1977, pp. 4-12) in cui Castelnuovo enucleò le questioni di fondo ed evidenziò, da un punto di vista disciplinare, i possibili equivoci presenti nella retorica «regionalistica». Così, pur affermando di voler fare autocritica per l’inveterata abitudine a considerare beni culturali certi oggetti e non altri, suggeriva cautela nel trattare allo stesso modo cose diverse tra loro quanto un polittico e un aratro, anche se certo non l’uno a discapito dell’altro. Inoltre ribadiva che tutela e fruizione erano due facce della stessa medaglia, da considerare con la massima prudenza: «col medesimo distacco» perché «una tutela senza promozione può divenire vana; una promozione senza tutela può vanificare o accorciare la vita del bene culturale». Ugualmente plaudiva all’interdisciplinarietà che aveva caratterizzato le ricerche emiliane sull’Appennino e sottolineava la necessità di una pianificazione elastica che prendesse in considerazione i bisogni sulla base dei primi interventi. Inoltre, mentre ammetteva la responsabilità amministrativa che doveva esercitare la regione, concretamente come ente erogatore di finanziamenti o creatore di una rete, manifestava la sua difficoltà a considerare la regione come «unità culturale». La consapevolezza della complessità delle vicende storiche e culturali che avevano definito la costruzione di un territorio e ne avevano determinato le presenze materiali poteva accordarsi con la retorica «regionalistica» di approccio globale e di tutela attiva, ma era meno in sintonia con possibili accenti identitari nel concetto di regione.

Tuttavia, si riscontrava in quei mesi una grande capacità di ascolto da parte della Regione Piemonte che, qualche mese dopo, organizzava un incontro con dieci esperti, funzionari degli organi decentrati dello Stato: soprintendenti, direttori di biblioteche, di archivi, di musei. Fra loro, Gianni Romano, direttore della Galleria sabauda e funzionario della Soprintendenza ai Beni artistici e storici, riteneva che si dovessero «rielaborare insieme» – soprintendenze e regioni – quei compiti che risultavano frazionati sulla base di norme vecchie di quarant’anni. E soprattutto, di nuovo nella consapevolezza di una complessità dei problemi che forse gli entusiastici e infervorati intenti di riappropriazione del patrimonio culturale tendevano a mettere in ombra, Romano sottolineava che la regione si assumeva un ruolo «tremendo» preparando la legge quadro e tentando di comporre le divisioni, specialmente in assenza di una nuova legge generale (R. Rizzo, «La Stampa», 9 giugno 1977). Nel convegno conclusivo di questa lunga fase di dibattiti, all’inizio di luglio, di nuovo gli storici dell’arte facevano sentire la loro voce con Romano, che prospettava la creazione di strutture agili e funzionali che portassero a un impiego di staff di esperti capillarmente in tutto il territorio regionale, e con Emiliani che auspicava «una specie di autoritarismo illuminista affidando i compiti a un organo tecnico accentrato come la Regione» (R. Rizzo, «La Stampa», 3 luglio 1977). Il convegno offriva anche l’occasione per un panorama sulle politiche culturali avviate da altre regioni italiane. L’assessore toscano Tassinari illustrò le leggi in materia di biblioteche locali e il lavoro svolto in campo teatrale e cinematografico. Quello umbro Abbondanza presentava un’esperienza di decentramento fra giunta regionale e amministrazioni locali consorziate, che aveva consentito la gestione ‘in proprio’ di strutture e attività di conservazione e valorizzazione. All’opposto l’esempio emiliano, con l’IBC, presentava un forte accento centralizzante. Infine, per la Lombardia, Garibaldi sottolineava come con un apposito servizio la regione si era fatta promotrice di operazioni di ricerca che avrebbero avuto come esito una collana di libri sulla cultura popolare locale.

Di fronte alla vasta mobilitazione che aveva accompagnato il dibattito e alla ricchezza di temi e proposte, ma anche di intenti e prospettive che ne erano scaturiti, è chiaro che il testo del decreto 616, alla fine di luglio, non potesse che apparire deludente. Rispetto alle indicazioni non certo eversive della commissione Fanti, la risposta ultima della burocrazia centrale era stata in sostanza pesantemente negativa. In particolare la legge generale di tutela risultava «semplicemente demandata allo Stato sovrano e dunque alla burocrazia centrale – senza nessun preventivo rapporto di collaborazione elaborativa da parte delle Regioni – l’identificazione di eventuali ulteriori funzioni decentrate» (M. Rosci, «La Stampa», 5 ag. 1977). Nel caso piemontese, a questa delusione seguì poi il lentissimo iter della legge regionale che, promessa per settembre 1977, fu approvata solo ad agosto 1978; ancora in novembre, tuttavia, non era entrata in vigore in quanto rinviata dal governo. Di fatto, poi la legge sarebbe risultata piuttosto blanda.

Fra gli anni Settanta e Ottanta: iniziative delle regioni, ruolo dello Stato

Nel fosco clima della seconda metà degli anni Settanta, in cui la crisi sociale ed economica era intesa soprattutto come perdita di valori culturali, l’intervento delle regioni poteva essere avvertito come centrale in questo settore: era del resto il tasto più toccato nel discorso pubblico dei neonati governi locali. Gli investimenti delle regioni nella politica culturale, in cui si giocava una parte consistente della loro credibilità politica e operativa, furono in effetti consistenti (Bodo 1982). Da un primo rapporto, redatto per l’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), che analizzava l’andamento delle spese nel 1978, risultava che le regioni avevano impiegato genericamente per la cultura l’1% circa dei loro bilanci, cioè 90.482 milioni di lire (46.570 quelle ordinarie e 43.912 quelle a statuto speciale che detenevano competenze più ampie) di contro ai 304 miliardi stanziati dallo Stato. La ripartizione delle spese in generale riflette la volontà delle regioni di esercitare le competenze non solo nel campo ristretto dei musei e delle biblioteche. Nel 1978 – ma questa caratteristica si ritroverà negli anni Ottanta – l’incidenza della spesa per i musei su quella in generale per i beni culturali appare limitata: il 20% nelle regioni ordinarie ed il 7% nelle autonome, anche tenendo conto che alcune regioni in quell’anno spesero pochissimo o nulla per i musei (Basilicata, Sardegna, Marche, Puglia, Abruzzo), privilegiando altri settori, come – nel caso dell’Abruzzo – lo spettacolo. Nell’arco degli anni Ottanta si segnala poi un cospicuo impegno finanziario delle regioni nell’ambito del restauro e del recupero del patrimonio edilizio storico (Brusco, Carlini 1992, pp. 185-234). Tuttavia il fatto stesso che sia praticamente impossibile distinguere con precisione, per la diversificata organizzazione dei bilanci, fra le varie voci di spesa (musei, biblioteche, patrimonio artistico, attività culturali ecc.) e spesso anche individuare le ulteriori «vie sommerse» che la spesa ha seguito «nei meandri dei bilanci di assessorati diversi da quello della cultura» (Bodo 1982, p. 36) è indizio di scarsa razionalità organizzativa e di mancata trasparenza nelle modalità di finanziamento, oltre che di resistenze di tipo burocratico-amministrativo.

Mentre per l’ardua analisi della spesa delle singole regioni si rimanda agli studi di Carla Bodo (Bodo 1982; Bodo 1994), in questa sede sembra opportuno focalizzarsi sulle iniziative che due regioni – pur con modalità diverse – misero in atto per gestire il loro patrimonio.

La Regione Emilia-Romagna

Il primo caso è quello dell’Emilia-Romagna, dove fin dal 1974 fu avviato – come si è già ricordato – quello che viene definito un primo consistente impegno nella didattica dei beni culturali e del patrimonio artistico da parte della regione con l’obiettivo di creare competenze nell’ambito del restauro, della fotografia, del rilevamento grafico e architettonico, nella storia dell’arte, nella bibliologia e nell’archivistica, avvalendosi delle competenze nell’ambito della formazione professionale. Il progetto, proseguito nei primi anni Ottanta e oltre, era inteso – come ricordava l’assessore alla cultura Emilio A. Severi – a «sviluppare in termini di funzionalità l’azione da tempo avviata dalla Regione nel settore cultura, concorrendo altresì a qualificarne le tre direttrici di fondo sulle quali essa si articola» (Severi, in Il restauro fra metodo e prassi, 1980, p. 6). Queste erano individuate nella promozione di attività culturali, nel sostegno di istituzioni (biblioteche, musei, teatri) viste come luoghi di aggregazione ed educazione permanente, e infine in un’azione di valorizzazione che s’incentrava però su un’attività non prevista a livello normativo, quale il restauro. Indubbiamente ciò avveniva in un ideale contesto di concordia e collaborazione tra gli intenti della regione e le istanze illuminate dei funzionari dello Stato. Non a caso il Corso regionale di aggiornamento sui metodi e le tecniche del restauro si tenne nel 1978 presso la sala didattica della Pinacoteca nazionale di Bologna, coordinato dal soprintendente A. Emiliani. Di nuovo non a caso, il volume che presenta gli interventi tenuti nell’ambito del corso si apre con uno scritto del 1963 di Cesare Brandi e uno di Giovanni Urbani del 1973, cioè dei due massimi esponenti dell’Istituto centrale del restauro, il secondo chiamato a inaugurare nel maggio del 1978 uno dei corsi.

Proprio Emiliani denunciava «il falso dilemma fra accentramento e decentramento», definito come «battaglia di retroguardia per la cultura italiana che ha superato e da un pezzo l’ambigua dicotomia». Eppure era ben consapevole che le potenzialità dell’art. 117 della Costituzione che – secondo la sua opinione – avrebbe reso possibile «l’identità fra amministrazione e conservazione», erano state in qualche modo sprecate in un’attuazione affrettata e dilettantesca lungo un cammino, quello delle deleghe, non portato a termine ed inteso solo in senso burocratico: «né decentramento né accentramento. Si direbbe, piuttosto, ministerialismo contro regionalismo». L’idea della programmazione come unica strada possibile, come indispensabile momento di sutura, condivisa nella medesima sede anche da B. Toscano, induceva ad additare il fallimento di quei Comitati paritetici previsti dalla legge istitutiva del Ministero (d.p.r. 3 dic. 1975 nr. 805) come l’episodio più rivelatore della mancata volontà politica nel settore: «se lo chiamiamo fallimento, – scriveva – è per sottolinearne addirittura l’inesistenza o comunque la vacuità» (Emiliani, in Il restauro tra metodo e prassi 1980, p. 8). Elemento fondamentale in questa attività di programmazione era un’alta formazione professionale di competenze specifiche che dovevano mirare a potenziare l’aspetto manutentivo e preventivo della conservazione. Nella stessa sede Nazareno Pisauri esprimeva la necessità, da parte delle amministrazioni di garantire «una linea, programmi, intenzioni, sbocchi professionali ed occupazionali, proiezioni di spese, ampliamento poliennale degli interventi» (Pisauri, in Il restauro fra metodo e prassi 1980, p. 142). Un auspicio che, insieme a quello della programmazione, rilanciava due anni dopo Toscano, che – avendo di fronte la situazione umbra – sottolineava la necessità di tener conto nella progettazione dei corsi professionali della «capacità reale di offerta da parte degli enti pubblici, Regione, Comuni e Comprensori». Anzi Toscano addirittura sosteneva: «i corsi di formazione devono essere intesi innanzitutto come ‘servizi regionali’ aventi lo scopo precipuo di preparare addetti provenienti dalla regione o che comunque, una volta concluso il corso, svolgono il loro lavoro nell’ambito del territorio regionale, tanto più che sulla distribuzione, densità e caratteri dei beni culturali esistenti in quel territorio hanno ricevuto una specifica preparazione» (Toscano 1980, in Id 2006, p. 264).

La Regione Umbria

Il secondo caso è appunto quello dell’Umbria, che nel periodo 1974-78 organizzò a Spoleto il primo ciclo del corso per addetti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali. Promosso dalla Regione Umbria, fu curato dall’Istituto centrale per il restauro di Roma ed ebbe fra i docenti Paolo e Laura Mora, Alessandro Conti, Paolo Marconi, Costantino Dardi, Michele Cordaro, Emiliani e lo stesso Toscano. Quest’ultimo sottolineava la specificità delle speranze che potevano venir riposte in iniziative simili promosse dalla regione: «Che cosa possiamo trovare in una simile esperienza di formazione professionale, nell’ambito della Regione, che non si riuscirebbe a trovare nell’Università?», si chiedeva. La risposta stava nella presenza di laboratori, ma anche nel significato di produttività sociale, di abitudine al lavoro di gruppo e soprattutto di contatto personale ravvicinato con il territorio e con i suoi problemi, in un dialogo permanente e proficuo con le varie controparti (Toscano 1980, in Id. 2006, pp. 263-64).

In primo luogo in un dialogo con gli istituti centrali. Proprio di qui passava lo snodo di ogni possibile azione sul patrimonio. E proprio l’Umbria fu il teatro in cui si sancì la difficoltà e talora l’impossibilità di una ‘leale collaborazione’. Nel 1976, grazie alla tenacia e alla lungimiranza di Giovanni Urbani, allora direttore dell’Istituto centrale per il restauro, fu presentato il progetto esecutivo Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria, «forse il più importante documento di politica di tutela che sia mai stato prodotto» (Zanardi 1999, p. 200), dove – come ricordava vent’anni dopo Toscano – per «la prima volta si è parlato dell’importanza di ben fondate ricerche sui problemi geologici e idrogeologici, o sulle condizioni climatiche o ancora sulle variazioni nella distribuzione della popolazione nelle varie aree di una regione su cui si voleva pianificare un intervento di tutela» (Zanardi 1999, p. 201). Su queste basi, in quello stesso 1976, la regione elaborò un Progetto pilota per la rivitalizzazione dei centri storici della dorsale Appenninica Umbra: entrambi però – continua amaramente Toscano – vennero chiusi in un cassetto. La responsabilità in questo accantonamento, specialmente per il progetto di Urbani, è controversa, ma è indubbio che alla fine fu la regione a rigettare il piano, prendendo a pretesto il coinvolgimento di un’azienda fondata dall’Ente nazionale idrocarburi (ENI), ma soprattutto considerando questa proposta ministeriale come «un preciso attacco all’autonomia e alle competenze regionali che dovrebbero operare di concerto con il Ministero» (Zanardi 2009, p. 171). Commentò amaramente Urbani: «Quando curiosamente questo progetto venne impostato in termini regionali, non abbiamo pensato alla prospettiva regionale: è stata una maturazione naturale al problema. La manutenzione non si può fare dal centro, è ovvio: il problema si risolve localmente» (Zanardi 2009, p. 173). Se certamente in seguito la Regione Umbria ha operato attivamente nell’ambito del patrimonio artistico, per es. elaborando nel 1978 un pluriennale Piano regionale di interventi, che individuava nell’avvio di una collana di cataloghi un’operazione centrale per garantire la conservazione e la conoscenza dei beni, e più tardi ha promosso una rete museale umbra, affidandone la creazione a Massimo Montella, la triste sorte del Progetto pilota, rimasto inapplicato – a livello metodologico – anche in altri contesti, risulta paradigmatica.

Il rapporto con il centro

Al di là delle iniziative che in molte regioni fiorirono nel fervido periodo tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, rimanevano sul tappeto i pressanti problemi non affrontati dal decreto 616 (24 luglio 1977): il rapporto con lo Stato, quando – al di là di petizioni di principio – si scendeva sul piano operativo in senso stretto, da un lato, e l’approvazione di quel quadro normativo generale per il quale la legge del 1977 prevedeva la scadenza del dicembre 1979, dall’altro.

La questione dell’ineludibile rapporto fra regioni e Stato era stata posta con inascoltata lucidità da Ragghianti che già nel 1977, tracciando un quadro generale del processo di devoluzione, aveva colto i termini del problema: «L’istituzione degli enti regionali dopo 25 anni di denegazione è avvenuta in questo momento critico, nel quale si pronunciava la deficienza e la crisi dell’amministrazione e in generale dell’apparato dello stato, la cui funzionalità era ulteriormente compromessa dall’interferenza delle forze politiche sempre più acutamente divergenti (senza parlare dei fenomeni patologici come la corruzione endemica e generale). Non solo perciò le regioni hanno avuto buon gioco a contrapporsi alle inadempienze, confusioni e disfunzioni delle amministrazioni tradizionali, ma a rivendicare le competenze a esse riservate dalla carta costituzionale, e con interpretazioni aggiuntive od occupando vuoti preesistenti, per aumentare sfere di attività e poteri» (Ragghianti 1977, in Id. 2010, p. 305). In particolare ammetteva che la pressione delle regioni che si erano appropriate di poteri non esplicitamente loro attribuiti poteva favorire un rinnovamento del Ministero e una spinta per il progresso e aggiungeva anche che, in mancanza di un rinnovamento da parte del potere centrale, il processo di trasformazione e innovazione avrebbe dovuto essere preso in carico dalle regioni che avrebbero così assunto «l’eredità di un trentennio di azione riformatrice rifiutata» (Ragghianti 1977, in Id. 2010, p. 306). Questo processo, però, non poteva non accompagnarsi alla creazione di uno strumento unitario di controllo e di indirizzo: «si cerca di configurare una legislazione o una regolamentazione che tenga conto delle regioni, e per intanto si stanno sperimentando mediazioni di diverso tipo tra stato e regioni. Di chiaro c’è, almeno teoricamente, il criterio che il potere legislativo e normativo fondamentale e generale spetta allo stato» (Ragghianti 1977, in Id. 2010, p. 311). Era questa sostanzialmente la posizione dei tecnici che componevano il Consiglio nazionale dei beni culturali, inserito nella circolare nr. 31/80 sugli «Indirizzi programmatici». In materia di catalogazione, considerata prioritaria, era indispensabile un «sistema informativo nazionale» in cui far convergere «gli impegni dello Stato e delle Regioni». Lo stesso valeva per la tutela, per la quale, oltre al piano, era prevista non solo l’istituzione di gabinetti di ricerca e di laboratori di restauro «su aree possibilmente coincidenti con le circoscrizioni regionali, dovendo lo Stato porsi in grado di assicurare la tutela sull’intero territorio nazionale e, quindi, di offrire servizi operativi e didattici alle Regioni ed agli altri enti locali», ma anche «la ristrutturazione degli attuali istituti sull’intero territorio nazionale, ai fini di un diretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni specie nel campo della tutela dei beni ambientali e dei beni bibliografici».

Rari però furono i momenti di concordia di intenti e lente (e talora fallimentari) le procedure di attuazione, come nel caso del protocollo d’intesa firmato nel 1983 dal Ministro pro tempore per i beni culturali e ambientali e, per le regioni, dall’assessore della Regione Toscana (la cosiddetta intesa Vernola-Mayer), che prevedeva centri regionali per la formazione di addetti alla conservazione, mai decollati nonostante indagini conoscitive a livello locale (circ. nr. 168/83) e commissioni ad hoc a livello nazionale.

Quanto alla legge generale di tutela, come è ben noto, le proposte e i progetti si susseguirono senza costrutto. Una bozza elaborata dalla sezione Beni culturali e ambientali del Dipartimento culturale del PCI, che circolava nel 1980 e che voleva affidare alle regioni (e per loro tramite ai comuni) ogni competenza, con relativo personale, uffici e attrezzature, prevedeva addirittura il trasferimento dei beni demaniali (archivi, biblioteche, gallerie, musei e le aree archeologiche, le ville storiche monumentali e aree assimilate) al demanio regionale (V. Gorresio, «La Stampa», 22 luglio 1980). La relativa proposta presentata in Parlamento due anni dopo, d’iniziativa del deputato Franco Ferri, prevedeva invece che tali beni continuassero a far parte del demanio statale, ma che ne fosse delegata alle regioni la gestione (12 marzo 1982, Atto Camera 3252). Seguiva di pochi giorni la presentazione di una proposta di legge da parte del ministro Vincenzo Scotti che, più settorialmente, affrontava soprattutto la riorganizzazione del Ministero. Questa proposta non solo non innovava in tema di competenze affidate alle regioni, ma depennava i beni ambientali (A. Cederna, «La Repubblica», 5 maggio 1984). Le regioni erano chiamate a collaborare (alla tutela e valorizzazione dell’arte contemporanea e dei beni demoantropologici, al censimento, inventario e catalogazione del patrimonio) e a operare secondo una logica di coordinamento con lo Stato, mai però chiaramente definita. Su questa linea si muoveva anche un altro progetto elaborato nel 1985 dalla Commissione cultura della Camera (18 aprile; Atto Camera 1974-974-bis-A della IX legislazione), poi non ripresentato nella successiva legislatura. Tale progetto si basava sulla logica del principio costituzionale della ‘leale cooperazione’ (D’Orta, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, pp. 355-56): in caso di «interferenze dovute a un collegamento obbiettivo indissolubile fra i rispettivi ambiti di competenza, all’inconveniente potrà e dovrà ovviarsi ricorrendo a soluzioni inspirate al principio di leale cooperazione». Era un principio questo che negli anni successivi venne costantemente affermato in varie sentenze della Corte costituzionale proprio in riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio (sentenza Corte cost. 21 dic. 1985 nr. 359, 27 giugno 1986 nr. 151, 2 marzo 1987 nr. 64, 28 luglio 1988 nr. 921). Sorta di ultima spiaggia nei continui ricorsi che le regioni portarono in quegli anni all’attenzione della Corte nei riguardi di provvedimenti considerati lesivi dell’autonomia e delle competenze regionali, tale principio risulta sempre legato proprio alla necessità di una legge che sciogliesse il nodo delle competenze.

Mentre si rifletteva sulla possibilità di creare nuove forme organizzative, del genere dei contracts de pays elaborati in Francia dalla Délégation à l’Aménagement du territoire et à l’Action Régionale (Serio, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, p. 360) o di istituire soprintendenze Stato-regione a fianco di soprintendenze per la programmazione (Sisinni, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, pp. 29-30), o ancora di usare lo strumento dell’accordo di programma (D’Orta, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, pp. 374-75), le regioni misero in atto una strategia offensiva alla ricerca di riconoscimenti al più alto livello, ma trascurando forse l’esigenza, che avrebbe dovuto essere primaria, della salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale al di là di sterili riaffermazioni di potere. Ammoniva alla concretezza invece Toscano prendendo spunto dall’incendio che alla fine del marzo 1985 aveva parzialmente distrutto il coro ligneo del Duomo di Perugia («L’Unità», 14 aprile 1985): «territorialità nell’esercizio della tutela, efficienza dell’azione ordinaria, organizzazione programmata delle attività preventive e di conservazione, richiamano naturalmente un altro, fondamentale obiettivo, cioè la partecipazione, in questo quadro di indirizzi e di modalità gestionali, delle Regioni, dei Comuni e degli enti intermedi».

I contenziosi: la reazione alla legge Galasso

Il caso più clamoroso, anche per il rilievo che ebbe sulla stampa quotidiana, fu il contenzioso relativo al decreto firmato nel settembre del 1984 da Giuseppe Galasso, sottosegretario al Ministero dei Beni culturali, delegato alla tutela ambientale. «Non più vincoli caso per caso e zona per zona con singoli decreti ministeriali (ce ne sono stati 1500 in trent’anni), ma un vincolo d’insieme su intere categorie di beni (coste, montagne, boschi eccetera). Dopo la cieca, insensata urbanizzazione che ha degradato il bel paese e minaccia di cancellarne paesaggio e ambiente (ben tre milioni di ettari di terreno agricolo sono stati distrutti in vent’anni), ecco finalmente un provvedimento che va nella direzione della tutela e della salvaguardia». Così Cederna salutava («La Repubblica», 28 sett. 1984) il decreto accolto con approvazione anche da liste verdi, ecologisti, storici dell’arte, urbanisti, economisti.

Otto mesi dopo il Tar del Lazio annullò il decreto Galasso, a seguito del ricorso della Regione Umbria, assistita dall’avv. Alberto Predieri, come «inidoneo in quanto presenta i caratteri della generalità e astrattezza», tali da richiedere una legge parlamentare e non semplicemente un provvedimento ministeriale. Così, ragioni che in certi settori apparvero all’epoca come di pretestuoso formalismo venivano a bloccare un provvedimento fortemente innovativo; in realtà si trattava soprattutto di combattere la presunta invasione dello Stato nelle competenze regionali, quella che veniva sentita come una ‘prevaricazione centralistica’. Poco prima, Carlo Notari, pur ammettendo che il decreto era scaturito da una condivisibile volontà di tutela, ospitava le giustificazioni delle regioni per le loro iniziative, dando la parola in particolare all’assessore al territorio dell’Umbria, Paolo Menichetti che sottolineava la necessità di «numerosi strumenti normativi che l’Umbria ha prodotto per la salvaguardia e la programmazione del territorio» («L’Unità», 27 genn. 1985). La posizione del PCI in difesa delle prerogative regionali si sarebbe attutita nel giro di alcuni mesi, tant’è vero che in luglio in un’intervista a Luca Pavolini, responsabile del dipartimento Beni culturali del PCI («L’Unità», 6 luglio 1985), già si profilava una mutata posizione del partito riguardo al decentramento. Commentava tuttavia, in aprile, piuttosto sconsolato Cederna: «Il nostro parere è che ambiente e paesaggio e bellezze naturali non si salvano con le gelose e un po’ maniacali rivendicazioni di competenze esclusive: si salvano se le regioni e lo stato concentrano i loro sforzi e perseguono un obiettivo comune» («La Repubblica», 5 aprile 1985). Insieme al profluvio di firme illustri raccolte in difesa del decreto (Gianfranco Amendola, Alberto Arbasino, Argan, Giorgio Bassani, Leonardo Benevolo, Giuliano Briganti, Italo Calvino, Pierluigi Cervellati, Elena Croce, Tullio De Mauro, Luigi Malerba, Rosario Romeo, Alberto Ronchey, Paolo Sylos Labini, Luigi Spaventa, Franco Tassi, Franco Venturi, Federico Zeri), il blocco del decreto sollecitava riflessioni sulla mancata attività di tutela svolta dalle regioni e, nello stesso tempo, un ripensamento che portava alla caduta di molte illusioni. Se ne fece portavoce Edoardo Salzano, urbanista e allora presidente dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU) che ricostruiva i tratti di una stagione (gli anni Settanta) ricca di speranze disattese: «Le Regioni più serie fanno qualcosa (poco), ma ciascuna per conto proprio, e comunque solo una (l’Umbria) giunge a rendere efficace un piano territoriale regionale; le altre (e sono la maggioranza) annaspano, vivono alla giornata, quando non collaborano alla distruzione del territorio sono compiacenti con i devastatori, quando non sono compiacenti sono distratte. L’unico “indirizzo” che dà il governo è quello di condonare l’abusivismo; l’unico “coordinamento” è quello della distribuzione casuale degli “interventi d’ interesse statale” sul territorio. Chi negli anni ’70 era ottimista e fiducioso, negli anni ’80 vede prevalere le ragioni di scoraggiamento» («La Repubblica», 14 giugno 1985). Rispondeva stizzito qualche giorno dopo, sullo stesso quotidiano, Alberto Predieri, che all’«amaro destino del decreto Galasso» – questo il titolo dell’intervento di Salzano – contrapponeva «il logico destino di un atto amministrativo che ha voluto ignorare che l’Italia ha una articolazione regionale»: negava che si trattasse solo di «quisquilie e noiose controversie tecniche fra operatori giuridici» e sottolineava che il decreto Galasso aveva investito i problemi delle autonomie.

Ripresentato come decreto legge, il testo fu poi convertito in legge dalla Camera il 25 luglio, provocando una semirivolta del gruppo democristiano, e dal Senato il 2 agosto; nell’occasione, la dichiarazione di voto favorevole da parte del PCI fu pronunciata da Argan che alcuni giorni dopo tornava sull’argomento nel giornale di partito, riportando il discorso sul tema della scientificità e delle competenze disciplinari che si rendevano necessarie nell’ampia progettazione affidata a Stato e regioni. Per Argan i politici dovevano «rendere esecutive le proposte dei competenti», lo Stato sarebbe intervenuto in caso di inadempienza delle regioni, pur disponendo anch’esso di limitate risorse; sarebbe allora stato utile un «nucleo scientifico centrale» per la «raccolta delle informazioni e di verifica comparativa delle metodologie» («L’Unità», 11 agosto 1985).

Anche queste speranze furono disattese. E comunque la conflittualità fra Stato e regioni non si sarebbe placata. Certamente, appare troppo ottimistico il quadro che poco dopo tracciava il direttore generale del Ministero Francesco Sisinni, tirando le fila di Memorabilia, un’iniziativa ministeriale per riflettere sullo stato dei tesori artistici italiani: «I rapporti tra Stato e Regioni […] adesso sono solo uno dei tanti da affrontare. Oggi, infatti, sono stati superati gli antichi integralismi ed esclusivismi regionali e ad essi si sono sostituite concrete forme di collaborazione» (Sisinni, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, p. 386). Aveva sicuramente ragione sul fatto che ormai i rapporti fra Stato e regioni erano solo uno dei tanti problemi da affrontare. Anche come riflesso dell’operazione nota sotto il nome di «giacimenti culturali», che Emiliani ha ben caratterizzato come «di slittante compromesso fra potere ministeriale e industria» (A. Emiliani, Aemilia felix, in Atlante dei beni culturali dell’Emilia Romagna, a cura di G. Adani, J. Bentini, 1° vol., I beni artistici, i beni degli artigianati storici, 1993, p. 15), si affacciavano allora prospettive nuove e spesso inquietanti: dall’utilità sociale dei beni culturali, propugnata con forse eccessivo, ma certo sano idealismo, negli anni Sessanta e Settanta, si era passati al concetto di utilità in senso materiale: «A partire dai primi anni Ottanta il concetto di bene culturale si arricchisce di connotazioni nuove: sempre più spesso viene definito ‘risorsa’ o addirittura ‘giacimento’ a sottolinearne il carattere di fruttuosità e di redditività potenziali» (D’Elia, Emiliani, Paolucci, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, p. 145). D’altro canto, anche negli anni successivi, talvolta l’ingerenza statale non settoriale (Ministero delle Finanze, delle Infrastrutture ecc.) continuò a incrinare il processo di costruzione nei territori di solide politiche per la cultura.

Gli anni Ottanta: attività delle regioni e crisi del regionalismo

Mentre il conflitto fra Stato e regioni persiste, il regionalismo italiano nel suo complesso vive a partire dalla metà degli anni Ottanta una crisi legata a «debolezze originarie», «ritardi attuativi», «ridotta autonomia legislativa e fiscale» e «uniformità amministrativa» (B. Baldi, Regioni e federalismo. L’Italia e l’Europa, 2006, p. 85). Da un lato si configura un ‘neocentralismo’, che porta a una progressiva erosione del sistema delle autonomie, dall’altro si verifica anche una diminuzione della capacità progettuale delle regioni (Gherpelli, in Memorabilia: il futuro della memoria, 1987, p. 247). Pesava probabilmente il mancato raccordo con gli uffici periferici statali e quindi un ‘benefico’ sfruttamento delle competenze tecnico-scientifiche recuperabili in quell’ambito. Pesava, ma ne era anche una conseguenza, la caduta degli ideali degli studiosi più avvertiti. Così Toscano descriveva – molti anni dopo – la ventata di entusiasmo che aveva accompagnato, negli anni Settanta, l’illusione del cambiamento: «Nelle regioni […] vedevamo la possibilità di un rapporto con le cose finalmente non centralistico, che ci consentisse di essere vicini al cuore dei problemi: quindi di affrontarli e di risolverli» (Zanardi 1999, pp. 204-205). Infine, pesava probabilmente la crescente consapevolezza delle diverse situazioni regionali: alla relativa efficienza di certe realtà faceva riscontro invece l’arretratezza e addirittura la colpevole trascuratezza di altre.

Di conseguenza, si viene effettivamente a comporre per quanto riguarda l’attività delle regioni un panorama molto composito e variegato. Alcune regioni avviarono iniziative importanti e nuove. In Toscana per es. si segnala il Progetto Etruschi, che parte dal 1980, culmina nel 1985, cosiddetto Anno degli Etruschi, con una serie di esposizioni (Firenze, Arezzo, Volterra, Cortona ecc.), ma prosegue virtuosamente con la creazione di sistemi e reti museali per l’archeologia toscana e con altre iniziative, come la rete dei parchi della Val di Cornia. Gli intenti di valorizzazione sono meritori, basati sulla volontà di far interagire fra loro gli enti locali, le soprintendenze, le università. Tuttavia anche in un’esperienza positiva come quella toscana si possano evidenziare alcune opacità. Per es. è significativo che proprio in uno studio che fu commissionato a vent’anni dall’Anno degli Etruschi per misurarne gli effetti sul lungo e sul medio termine, si ammetteva l’impossibilità di «un’analisi puntuale delle singole voci di costo storiche (spesso non rintracciabili in misura precisa perché risalivano ad oltre vent’anni fa)» (La gestione del patrimonio archeologico tra passato e futuro: la valutazione del “Progetto Etruschi”, a cura di L. Zanni, 2007, p. 17).

Nel Lazio, fin dagli anni Settanta la regione aveva promosso campagne di conoscenza tramite il Piano per lo sviluppo dei musei di Enti locali o di interesse locale, cui nel 1981 si aggiunse una seconda indagine per la programmazione regionale di settore. Il Piano per i musei prevedeva il consolidamento dei casi valutati in maniera positiva per trasformarli in ‘poli’ di una ‘rete’, favorendo le aggregazioni sul territorio dei musei minori, nella prospettiva di una loro maggiore interazione con il territorio e le altre realtà culturali.

A parte singole esperienze positive, in un’atmosfera sempre più intrisa di delusione per le mancate occasioni, risaltavano invece le situazioni disastrose del patrimonio artistico e del paesaggio, riscontrabili in alcune regioni. In particolare in Sicilia, dove diventava fatalmente istruttivo – in negativo – il contrasto fra leggi molto avanzate e la concreta attività di tutela che, mentre faceva i conti con il clientelismo, la speculazione e gli sprechi, si mostrava del tutto inadeguata: solo sporadici interventi positivi, innovazioni rimaste sulla carta, lavori a rilento e mancanza di un programma organico.