Lavoro

Lavoro

di Jean Fourastié e Gino Giugni

LAVORO

Lavoro di Jean Fourastié

sommario: 1. Introduzione generale. a) Il ‛fatto' del lavoro è millenario, il termine ‛lavoro' è recente. b) Concezione tradizionale e concezione contemporanea del lavoro. 2. Considerazioni generali sul lavoro. Storia del lavoro umano. a) L'umanità senza il lavoro. b) Lavoriamo per produrre. c) Come lavoriamo. d) Le scienze, le tecniche e la produttività del lavoro. 3. L'organizzazione del lavoro. La divisione del lavoro. Costrizioni, gerarchie, subordinazione. a) Preparazione del lavoro e organizzazione del lavoro. b) Effetti della produttività del lavoro. c) Settore primario, secondario e terziario. d) Costrizioni, gerarchie, subordinazione. 4. La durata del lavoro. a) L'evoluzione della durata del lavoro. b) Lavoro e tempo libero. c) La ripartizione delle ore di lavoro e di libertà. d) L'opzione ‛durata del lavoro/livello di vita' e le ‛40.000 ore'. 5. Occupazione, disoccupazione e sottoccupazione. a) L'evoluzione della struttura dell'occupazione. b) Disoccupazione e sottoccupazione. c) Lotta contro la disoccupazione e la sottoccupazione. 6. Prospettive del lavoro. a) I problemi già affrontati. b) Gli sviluppi in corso. c) I problemi dell'avvenire. □ Bibliografia.

1. Introduzione generale

a) Il ‛fatto' del lavoro è millenario, il termine ‛lavoro' è recente

Tentiamo di dare una definizione del lavoro: esso è costituito da tutte le attività umane necessarie alla sopravvivenza, cioè alla conservazione della vita umana in un ambiente che, senza queste attività, sarebbe assai sfavorevole per l'uomo. Non c'è vita senza lavoro; questo è vero per gli uomini come per gli animali: anche le specie più elementari sono obbligate a ‛lavorare' per sopravvivere. Devono ricercare il loro nutrimento, sceglierlo in mezzo a una moltitudine di materie e di esseri in maggioranza inutili e ostili; per la maggior parte del tempo devono attaccare e distruggere gli esseri (animali e vegetali) che ‛consumano'; devono inoltre difendersi, a loro volta, da quegli esseri che, al contrario, li ricercano per ‛consumarli'.

L'uomo non si limita però a consumare cibo, ed è l'unico tra gli animali a essere caratterizzato da una molteplicità di bisogni che esigono un'appropriazione e una trasformazione della natura. Col passare del tempo, gli uomini sono diventati sempre più ambiziosi riguardo a ciò che chiamano il ‛minimo vitale'. In origine gli ominidi si contentavano, come gli altri animali, di una vita vegetativa, in cui il lavoro serviva unicamente a procurarsi il cibo; ma più aumentava l'efficienza del lavoro, più diventava loro possibile accedere a condizioni di vita meno elementari. Gli uomini, dunque, sono oggi capaci di lavorare non solo per assicurarsi la sopravvivenza, ma anche per acquisire beni che, ai nostri antenati, sarebbero potuti sembrare inutili, se non addirittura scandalosi, immorali o grotteschi (per es.: il comfort moderno, i film e i libri erotici, lo smalto per le unghie dei cani di lusso).

Il termine ‛lavoro' deriva da parole che significano difficoltà e persino pena o sofferenza; gradualmente, una parola che, nelle lingue europee, designava ogni tipo di difficoltà è diventata il termine oggi usuale per indicare lo sforzo compiuto per la produzione economica di beni e di servizi. Che quest'accezione sia così recente in tutte le lingue è un fatto assai istruttivo, derivante essenzialmente da due circostanze. In primo luogo i nostri antenati non distinguevano ciò che noi oggi chiamiamo lavoro dal non-lavoro. Non esisteva un impiego del tempo, non esistevano orari; gli uomini non avevano un'idea precisa della durata; per esempio, non sapevano mai esattamente la loro età; lo storico francese L. Febvre ha descritto in maniera eccellente il ‛tempo dormiente' e indeterminato in cui vivevano i nostri antenati. In tali condizioni era impossibile suddividere il tempo, come facciamo noi, in tempi ‛specializzati' e misurati.

Cosa ancora più importante, ai nostri antenati non veniva in mente l'idea di distinguere tra lo sforzo destinato a ciò che noi chiamiamo la produzione e ogni altro sforzo, tra un certo tipo di fatica o di difficoltà e tutti gli altri. Ripartire la vita tra lavoro, sonno, festa, tempo libero, pasti, ecc., sarebbe sembrato loro non soltanto inutile e senza interesse, ma ridicolo, arbitrario e nocivo. Il gioco, antenato del tempo libero, era per esempio un modo di iniziarsi all'azione e di padroneggiarla. Il gioco è un'attività molto importante, un fattore essenziale non solo della condizione umana, ma anche della condizione animale. Il gioco serve a misurarsi gli uni con gli altri, è un'integrazione della vita che, nell'antichità, era molto più spontanea che ai nostri giorni; continuando anche in età avanzata, era indissolubilmente intrecciato con gli altri atti della vita, e in particolare con quegli sforzi che oggi chiamiamo lavoro.

b) Concezione tradizionale e concezione contemporanea del lavoro

Esse sono radicalmente diverse. E ben vero, tuttavia, che si tratta in entrambi i casi di attività necessarie alla vita (alla sopravvivenza e all'esistenza). Lo scopo è dunque il medesimo. Ma i ‛mezzi' sono concepiti in modo del tutto differente. Il lavoro tradizionale era una ‛preghiera', un atto rituale; il processo fisico non era altro che il riflesso di un atteggiamento mentale che aveva come oggetto la modificazione di una realtà concepita come ‛soprannaturale'. Il lavoro era molto più faticoso, ma era anche molto meglio accetto, essendo la manifestazione formale di un'adesione spirituale all'ordine del mondo. Il lavoro contemporaneo è invece, com'è noto, una tecnica, un atto puramente naturale, senz'altro effetto che quello di modificare la realtà fisica naturale: è privo di ripercussioni sul ‛soprannaturale'.

Per i nostri antenati, la realtà naturale non era altro che l'apparenza di una realtà soprannaturale, che dava alla prima ordine ed esistenza. Il corpo è ‛animato' dall'anima; un corpo senz'anima è un cadavere ‛inanimato'. Il mondo della vita sembrava loro distinto dal mondo della materia in virtù dell'animazione impressa dallo spirito - soprannaturale - il quale è la verità e la potenza. La vita è caratterizzata dal movimento; questa vita, questo movimento non sono dovuti alla materia, al corpo fisico, ma alla presenza di un'anima nel corpo fisico. La morte è la perdita dell'anima. Questa nozione veniva applicata a ogni essere vivente. Tutto ciò che vive, vive grazie all'anima, cioè grazie a realtà soprannaturali, a ‛spiriti'.

Questa rappresentazione del mondo, che distingue lo spirito dalla materia, può essere paragonata al nostro modo attuale di concepire l'energia. Oggi diremmo che in ogni corpo vivente dev'esserci dell'energia; l'energia non è però ‛spirito': è una forma, in verità molto misteriosa, della materia; è il risultato di una disintegrazione della materia.

Perché un granello di frumento germogli, sono necessarie forze che lo valorizzino. I nostri antenati spiegavano questo spettacolo abituale che avevano sotto gli occhi attraverso il soprannaturale. Soltanto il soprannaturale - l'anima, lo spirito - può modificare il reale, far germogliare il frumento, far nascere un bambino. In questa concezione del mondo, lavorare significa per l'uomo tentare di dominare le forze soprannaturali, o per lo meno tentare di ottenere un accordo di quelle forze spirituali che trasformano la natura e che, partendo da un granello di frumento, danno altri venti o trenta granelli di frumento. Di qui la concezione ‛magica' del lavoro propria dei nostri antenati: si trattava di conciliarsi le potenze soprannaturali per ottenerne quelle azioni che esse sole potevano compiere. È necessario assicurarsi la benevolenza degli spiriti soprannaturali per poter modificare il reale inanimato in modo vantaggioso per l'uomo.

Il lavoro tradizionale era quindi una preghiera rivolta da una persona a una persona, un atto religioso; il lavoro più duro, più ripugnante comportava ‛entusiasmo'. Oggi, l'entusiasmo per il lavoro è diventato inconcepibile. In altri tempi, anche uno schiavo costretto a fare lavori penosi, di cui non avrebbe goduto i frutti, aveva la soddisfazione di compiere un atto religioso. Lavorando, pensava di partecipare all'ordine del mondo e, a un tempo, con i suoi meriti, con le sue prove, di elevarsi nella gerarchia in esso implicita.

La nozione di giustizia era radicalmente differente da quella odierna. Essere giusto equivaleva a dare a ciascuno la posizione, l'autorità e la funzione che gli spettavano nell'ordine del mondo: il re e l'imperatore erano riconosciuti come tali, il capofamiglia come pater familias, il cittadino come cittadino, lo schiavo come schiavo, ciascuno faceva ciò che la propria posizione gli imponeva di fare.

Oggi noi siamo privati di quel ruolo sacro che i nostri antenati svolgevano in una natura ‛stregata' dal soprannaturale. Il lavoratore è ridotto a svolgere un ruolo meccanico in un mondo laicizzato, che deve bastare a se stesso. Al di sopra della realtà dura e piatta non c'è più un cielo.

Questa introduzione, che forse può sembrare a certi lettori estranea all'argomento, permette invece di comprendere la gravità dei problemi del lavoro nel mondo attuale. Il considerarli dal solo punto di vista della tecnica e dell'efficienza equivale a votarsi a errori gravidi di conseguenze. L'uomo vive ‛mentre' lavora, ed è vano sperare in un'umanità che sopravviva come tale, se la ricerca degli obiettivi economici a breve o medio termine mutila l'uomo, nel lavoro, della sua dignità di uomo e della sua fede nella finalità del mondo. Non voglio certo dire che l'umanità debba ritornare alle sue ingenue concezioni magiche del lavoro; ma neppure può accettare in modo duraturo una concezione puramente tecnica, analitica ed economica della propria esistenza e, di conseguenza, del proprio lavoro.

L'umanità ha appena vissuto e sta vivendo, unitamente a un progresso scientifico ed economico che supera in modo stupefacente le sue millenarie speranze, un trauma culturale e spirituale. Gli ingegneri, gli uomini d'azione, i Ford, i Citroën, che hanno dato inizio a questo sviluppo prodigioso e oggi lo accelerano, debbono sapere che la massa del popolo, pur beneficiando del miglioramento del livello di vita e dell'allungamento della durata della vita che le tecniche industriali e mediche permettono, si trova oggi sempre più spaesata e disorientata nell'ambiente razionale, meccanicizzato e organizzato che lo ‛sviluppo' sostituisce rapidamente all'ambiente naturale. Rappresentando con Atala gli elementi sentimentali, affettivi, poetici e sensibili che costituiscono il cuore dell'uomo (Atala, un'indiana Natchez, è un personaggio ben noto di un celeberrimo racconto di Chateaubriand), si può dire, per esemplificare la crisi del nostro tempo, che ‛Atala lavora alla Citroën'.

Per riconciliare Atala con il suo lavoro, con il genere di vita, le gerarchie, le organizzazioni, gli organigrammi che la Citroën le impone in nome dell'efficienza e del livello di vita, non bastano tutte le scienze fisiche e umane: non solo le tecnologie industriali, ma la psicologia, la biologia, la sociologia, la storia, l'etnologia ecc. È vano e pericoloso pensare che si possa separare il lavoro dalle altre attività dell'uomo e dare all'umanità un equilibrio vitale senza darglielo anzitutto nel lavoro. I problemi del lavoro sono problemi umani.

Questi problemi sono numerosi e non possiamo pensare di affrontarli tutti qui. I trattati di diritto, di tecnologia, di organizzazione e di sociologia del lavoro abbondano in tutte le lingue. La bibliografia sull'argomento è vastissima.

Enumeriamone rapidamente le principali suddivisioni classificandole, abbastanza arbitrariamente, in quattro gruppi: a) implicazioni degli aspetti fisici e biologici, specialmente in materia di sicurezza del lavoro, d'igiene, di prevenzione delle malattie e di incidenti sul lavoro; b) diritto del lavoro, diritto delle assicurazioni sociali e poi della previdenza sociale, che sono diventati uno dei settori principali dell'insegnamento e della prassi del diritto; esso comprende in particolare lo studio del contratto di lavoro, dei contratti collettivi, delle assicurazioni contro gli incidenti di lavoro e la disoccupazione; comprende anche gli importanti capitoli relativi al diritto sindacale, agli scioperi, ecc.; c) economia del lavoro, che implica la nozione di impresa e di produzione nazionale; comprende i problemi di ripartizione dei frutti della produzione, dunque i salari e i profitti, l'ampiezza del ventaglio dei redditi - dal manovale al direttore generale -, le relazioni tra salari, potere di acquisto, livello di vita e produttività; d) sociologia del lavoro, che comprende i grandi capitoli della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, le ‛relazioni umane nel lavoro', i conflitti collettivi, i problemi di responsabilità, di ‛partecipazione' alle decisioni, di gerarchia, di circolazione dell'informazione, ecc.

In questo articolo il lavoro sarà esaminato dal punto di vista economico e sociale, dunque dal punto di vista della vita quotidiana dell'uomo medio, degli sviluppi recenti e delle prospettive per il prossimo avvenire.

2. Considerazioni generali sul lavoro. Storia del lavoro umano

In passato il lavoro era la vita stessa. Si è potuto dire: ‟L'uomo è nato per il lavoro così come l'uccello è nato per cantare" (Saci), poiché nulla è stato dato gratuitamente all'uomo. Rousseau ha potuto vantare la bellezza della natura che può esser fonte d'ispirazione per i poeti; ma, secondo un'espressione un po' semplicistica, essa ‛non nutre l'uomo'. La risposta all'interrogativo ‛perché lavoriamo?' è semplice: lavoriamo per produrre, per sopravvivere.

Tutto quello che consumiamo è creazione del lavoro umano, anche quei beni che giudichiamo i più ‛naturali', come il grano, le patate o la frutta.

a) L'umanità senza il lavoro

Esiste una netta tendenza a collocare nel passato l'età d'oro dell'umanità. Secondo quest'idea, tutto sarebbe stato dato gratuitamente all'uomo in una sorta di paradiso terrestre, mentre ai giorni nostri, al contrario, tutto sarebbe diventato guasto e difficile. Questa tendenza, che assume nel pensiero di Rousseau una colorazione popolare e persino rivoluzionaria, è rimasta viva nello spirito dell'uomo medio. Dappertutto si sente parlare ancora dei vantaggi dei prodotti naturali; e d'altra parte molti oggi pensano sinceramente che la vita d'altri tempi fosse più ‛sana' di quella attuale.

In realtà possiamo affermare, e tutte le attuali scoperte della storia e della preistoria lo confermano, che la natura allo stato naturale è una dura matrigna per l'umanità. Il latte cosiddetto ‛naturale' di vacche allevate in modo ‛naturale' può dare la tubercolosi e la vita chiamata ‛sana', in altri tempi, sotto il profilo della mortalità (in particolare della mortalità infantile) dava risultati spaventosi: un bambino su tre moriva prima di raggiungere l'anno di età e, dei due rimasti, uno solo superava in Francia, Italia e Inghilterra - ancora fino al 1750 - i 25 anni d'età.

A un'umanità senza lavoro e soprattutto senza tecnica, il globo terrestre consentiva unicamente una vita limitata e vegetativa. Alcune centinaia di milioni di individui sopravvivevano a un livello di vita animale nelle regioni subtropicali.

Tutti gli attuali consumi degli uomini sono resi possibili, infatti, da invenzioni del lavoro umano, anche quelli generalmente ritenuti i più ‛naturali', come i consumi di cereali, patate e frutta. I cereali sono stati trasformati e migliorati attraverso un lento lavoro, con la selezione di alcune graminacee; il nostro grano odierno, per esempio, è così poco ‛naturale' che, se gli uomini sparissero dalla faccia della terra, sparirebbe anch'esso in meno di 50 anni, così come tutti gli altri cereali. La stessa sorte seguirebbero tutte le altre piante coltivate: alberi da frutta, rosai, verdure, ecc., come pure il bestiame da macello; questi perfezionamenti profondi, questi miglioramenti introdotti dall'uomo resistono soltanto perché sono difesi contro la natura; essi hanno valore per l'uomo, ma hanno valore solo per suo mezzo.

E che dire poi degli oggetti manufatti, dei tessili, della carta, degli apparecchi televisivi, delle lavatrici, di tutti i prodotti artificiali creati, fabbricati dal solo lavoro umano! Che concludere da tutto quest'insieme di cose, se non che l'uomo è un essere vivente, i cui bisogni non sono in accordo totale con il mondo in cui vive? Per armonizzare i bisogni della sua vita con la natura è necessaria una lotta, una trasformazione, un lavoro.

Per meglio chiarire la cosa, è necessario paragonare l'uomo agli animali, compresi quelli più evoluti nella gerarchia biologica. Un mammifero, un bue, un lupo, un gatto o una capra si contentano dei soli prodotti naturali: per un montone non c'è niente di meglio dell'erba, per un gatto affamato non c'è niente di meglio di un topo; e, una volta sazi di cibo, gli animali non pensano certo a procurarsi oggetti come orologi, pipe o cappelli. Soltanto l'uomo ha bisogni non naturali. E questi bisogni non naturali sono immensi. La terra non può produrre tutto quello che l'uomo desidera consumare: egli ha infatti bisogno di pane, di pesce (pescato e cotto), di ciliege (che però non siano selvatiche), eccetera. Ma bisognerebbe anche, per accontentarlo, che le case sorgessero dalla terra in modo naturale, come le piante, con riscaldamento centrale, bagno e televisione.

Per precisare ancor meglio i fatti, si può affermare che, sul nostro globo terrestre, l'ossigeno è il solo elemento naturale che possiamo sfruttare senza lavoro. È infatti la natura che soddisfa, senza restrizioni e senza sforzo, a uno dei nostri bisogni essenziali: la respirazione. Perché l'umanità potesse sopravvivere senza il lavoro, sarebbe necessario che la natura desse all'uomo tutto quello di cui sente il bisogno così come gli dà l'ossigeno dell'aria (non si può citare l'acqua, perché occorre attingerla, trasportarla e, a volte, filtrarla).

b) Lavoriamo per produrre

Perché lavoriamo dunque? Per trasformare la natura, che allo stato naturale non può soddisfarci, in elementi artificiali capaci di appagare i nostri più svariati bisogni. Lavo riamo per trasformare l'erba selvatica in grano e poi in pane, le rose di macchia in rosai, i ciottoli in acciaio e poi in automobili.

Comprendiamo, allora, come si tratti di un compito difficile, che è ben lontano dal soddisfare con facilità i nostri bisogni; c'è, infatti, un gran divario tra quello che la natura allo stato naturale ci offre e quello che noi desidereremmo ricevere!

Da quando sono comparsi sulla terra - la loro storia ha già 500 milioni di anni - gli ominidi hanno appreso, dapprima lentamente e poi, da circa un secolo, in modo tumultuoso, ad accrescere il loro potere di trasformare la natura; hanno lavorato, hanno creato tecniche, hanno specializzato il proprio lavoro.

Il divario esistente tra i nostri bisogni potenziali - cioè il volume dei beni che saremmo capaci di consumare se la natura ce li fornisse allo stesso modo in cui ci fornisce l'ossigeno - e i beni effettivamente prodotti attraverso il nostro lavoro - cioè strappati alla natura e resi consumabili - è così considerevole che tutti i sistemi economici finora osservati e osservabili sul nostro pianeta comportano un meccanismo di razionamento.

c) Come lavoriamo

Possiamo facilmente comprendere come il globo terrestre non possa sostentare, se non a malapena, la vita umana. È infatti necessario, per sopravvivere, modificare la natura e, talvolta, anche distruggerla. Ma l'uomo, ridotto alle sole sue forze, è un essere debole; per migliaia di anni, schiacciato dal solo compito di tentare di sopravvivere, è stato ridotto a una vita vegetativa in cui venivano adoperate soltanto le sue facoltà biologico-animali. E questa, senza dubbio, è ancora la situazione di metà dell'umanità dei nostri giorni.

Il progresso è arduo: non è facile ‛realizzare l'umanità'. Ed è attraverso un'evoluzione estremamente lenta che gli uomini hanno appreso a sfruttare la natura con una certa efficienza. Gli abitanti dell'India e della Cina non sanno ancora cavar fuori dalla terra se non dieci o quindici quintali di grano o di riso per ogni anno di lavoro. Ora, con un lavoro infinitamente meno faticoso e meno lungo - ma sempre nel corso di un anno - un lavoratore americano che coltivi ‛da solo' 100 ettari, ne ricava non dieci quintali, ma trenta tonnellate, cioè trenta volte più del lavoratore asiatico. Quest'enorme differenza tra l'Oriente e l'Occidente illustra la potenza della produttività del lavoro. Il fatto che una gran parte dell'umanità sia ancor oggi non solo incapace di scoprire queste tecniche, ma anche scarsamente in grado di utilizzarle o di imitarle quando vengano scoperte, mostra quanto tempo occorra allo spirito scientifico sperimentale per nascere, per svilupparsi e per prevalere nella prassi abituale. Ma da 100-150 anni la scienza sperimentale comincia a rivelare la sua fecondità modificando profondamente la maggior parte delle nostre tecniche di lavoro.

d) Le scienze, le tecniche e la produttività del lavoro

Il lavoro dell'uomo è valorizzato dallo spirito scientifico; dalla conoscenza del mondo ingegneri, innovatori e scienziati deducono tecniche, cioè metodi di lavoro sempre più efficienti. Ma l'evoluzione ha richiesto lunghi secoli, o piuttosto millenni; se miliardi di uomini sono nati sulla terra, pochissimi sono stati infatti gli innovatori, pochissimi hanno dato all'umanità nuove tecniche.

La ricerca dell'efficienza del lavoro è difficile, lenta e complessa. Questa ricerca conduce, o costringe, gli uomini a costituire gruppi di lavoratori specializzati, chiamati ‛imprese': la produttività obbliga in tal modo l'umanità a ricorrere alla divisione del lavoro, la quale obbliga a sua volta allo scambio. Lo scambio si fa sempre tra due prodotti differenti, per esempio tra dei vestiti e un apparecchio radiofonico, tra una certa quantità di carne e dei tegami, ecc.; la determinazione del tasso di scambio non è cosa semplice e dà luogo a problemi di giustizia sociale, risolti in modo più o meno soddisfacente. Tale è tuttavia l'efficienza della divisione e della specializzazione del lavoro, che l'umanità si impegna sempre più in questa direzione. Ciascuno di noi, quindi, ciascun operaio produce sempre più, nell'impresa, cose che non consuma e, inversamente, sempre più consuma cose che non ha prodotto.

Si comprende facilmente come i gruppi umani e le nazioni che hanno accettato le costrizioni, lo scotto della divisione del lavoro, le organizzazioni gerarchiche e i molteplici altri obblighi che ne derivano, abbiano acquistato molto presto sugli altri gruppi e nazioni grandi vantaggi economici e politici, e ciò proprio a motivo dell'efficienza che della divisione del lavoro è la principale conseguenza. Questo è uno dei tratti essenziali della storia contemporanea, che è dominata da quei fenomeni cui si dà il nome di ‛crescita' o ‛sviluppo'. Oggi, questi fenomeni hanno cominciato a rivelare la loro ‛faccia nascosta', le loro conseguenze impreviste. I vantaggi della crescita (e in particolare quelli relativi al livello di vita, alla salute, alla durata media della vita) sono stati, è vero, confermati (è questa la faccia visibile del fenomeno, l'obiettivo desiderato e voluto); ma la divisione del mondo tra paesi sviluppati e paesi non sviluppati, tra i quali l'abisso si approfondisce anziché colmarsi, i limiti fisici che la crescita incontra in alcuni paesi sviluppati, le insoddisfazioni che persistono e si sviluppano nei paesi più progrediti, sono tutti fatti che pongono all'umanità di oggi gravi sfide. L'organizzazione mondiale del lavoro non può più essere presa in considerazione unicamente dal punto di vista dell'efficienza del lavoro orario.

3. L'organizzazione del lavoro. La divisione del lavoro. Costrizioni, gerarchie, subordinazione

Nonostante quanto abbiamo appena scritto, è evidente che l'efficienza del lavoro resta uno degli obiettivi più importanti (anche se non deve più essere considerato come il solo determinante). Si comprende dunque facilmente come l'organizzazione del lavoro e le costrizioni che ne derivano - i conflitti tra spontaneità e creatività da una parte, pianificazione e calcolo razionale dall'altra - siano uno dei problemi principali del lavoro contemporaneo.

a) Preparazione del lavoro e organizzazione del lavoro

Gli scienziati, con le loro ricerche, aiutano oggi l'uomo nel suo compito di valorizzazione del proprio lavoro; è infatti dalla scienza che derivano le tecniche. Queste tecniche vengono applicate a due stadi del lavoro: il primo relativo alla preparazione, il secondo all'esecuzione.

La preparazione è indubbiamente la più feconda delle due operazioni: il pensiero e la riflessione guidano la mano dell'uomo. Nel caso dell'agricoltura, è necessario studiare in anticipo la natura del terreno, il clima, la coltura, il concime, le lavorazioni, le epoche della semina, i procedimenti. Si tratta di definire con precisione: a) il prodotto; b) il lavoro, cioè il quadro particolareggiato delle operazioni necessarie per la produzione.

Nel caso dei prodotti dell'industria, bisogna orientare il lavoro in modo da permettere il più possibile procedimenti automatici e, dunque, l'impiego di macchine. Di qui le tecniche di organizzazione del lavoro: scegliere i procedimenti e le macchine e quindi armonizzarli; calcolare gli investimenti e gli ammortamenti; minimizzare la quantità di lavoro necessaria per il totale della produzione, cioè minimizzare il prezzo di costo (sotto il controllo del profitto). Le macchine hanno un costo: sono state fabbricate, comportano un lavoro preliminare, non immediatamente produttivo. Gli investimenti rappresentano, in un paese sviluppato, circa il 20% del totale della produzione nazionale; senza di essi, la produttività del lavoro può essere accresciuta solo attraverso l'organizzazione. Sebbene l'organizzazione e il metodo predominino in genere sull'investimento, ci sono tuttavia numerosi settori dell'economia, come la siderurgia, le industrie meccaniche ed elettriche, l'industria tessile, in cui gli investimenti sono fondamentali.

Gli uomini non sanno organizzare il proprio lavoro spontaneamente: seguono tradizioni millenarie, riprendono antichi gesti, praticati dai loro antenati, la cui efficienza è spesso minima. Noi oggi sappiamo che si tratta di abitudini che apportano al lavoro ostacoli piuttosto che valide soluzioni.

Vi sono, dunque, atteggiamenti e mentalità che ritardano il progresso. È una legge del pensiero umano che esso trovi raramente la soluzione più semplice di primo acchito; deve sperimentare una quantità di soluzioni complicate e poco efficienti prima di scoprire la più semplice, la più efficiente. La scienza dell'organizzazione del lavoro permette di superare questi svantaggi e di arrivare più rapidamente, attraverso esperienze feconde, a soluzioni accettabili. L'esame di un laboratorio o di un'officina rivela per lo più numerosi esempi di cattiva organizzazione, che un consulente scientifico può, progressivamente, scoprire e correggere.

b) Effetti della produttività del lavoro

Tutti questi progressi (divisione del lavoro, sua organizzazione, utilizzazione delle macchine) hanno lo scopo di aumentare l'efficienza dei lavoratori; ne deriva un'economia di lavoro umano e, dunque, la riduzione del costo reale dei prodotti.

La produttività del lavoro è il rapporto tra il volume della produzione e la durata del lavoro umano necessario a ottenerlo. Le numerose misure di produttività escogitate da ingegneri, contabili e statistici mostrano due cose: a) i progressi degli ultimi cinquant'anni nelle nazioni occidentali sono, in certi settori dell'economia, considerevoli; per esempio, la durata del lavoro umano necessario per fornire un'illuminazione di 10 lumen è stata ridotta, in Francia, dal 1750 al 1960, da 400 a 1; b) questi progressi variano però irregolarmente da una produzione all'altra e anche da un periodo all'altro. Basta vedere la tab. I, per valutare le divergenze che si sono manifestate tra la produzione di uno specchio e quella di un quintale di grano (si prende qui, come esempio, la Francia, ma l'andamento è lo stesso in tutta l'Europa occidentale).

Da qualche decennio, il lavoro degli uomini si differenzia in modo radicale rispetto al suo passato millenario. Esso consiste sempre meno in un dispendio di energia muscolare e sempre più nella manipolazione di simboli: esige un'attenzione intellettuale crescente. L'uomo, il cui pensiero si è per millenni nutrito di sogni e d'immaginazioni, si vede ora incessantemente messo a confronto con una realtà esterna che lo domina.

Il lavoratore è sottoposto alle esigenze della tecnica: la meccanizzazione, l'automazione introducono nella vita e nel lavoro durate e ritmi che modificano i tempi fisiologici; i determinismi della divisione del lavoro si oppongono allo Spirito di sintesi proprio dell'uomo che, tagliato fuori dalla ‛natura naturale', dalle proprie origini biologiche, si vede spesso dotato di un eccesso di potenza che non è preparato a utilizzare.

c) Settore primario, secondario e terziario

Le diverse produzioni presentano, riguardo alla produttività del lavoro, comportamenti differenti. Sono terziarie le produzioni poco influenzate dalla produttività. Sono secondarie quelle che lo sono in grande misura. Si riserva il termine di primarie alle produzioni agricole; la storia mostra che nelle produzioni primarie il progresso tecnico è abbastanza lento nei primi decenni di progresso economico, ma può diventare in seguito rapidissimo: dal 1950 - nei paesi sviluppati - i progressi nell'agricoltura eguagliano, o anche superano, i progressi nell'industria.

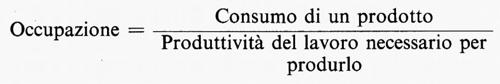

Questa classificazione in tre comportamenti tipici spiega molti fenomeni economici. Si comprende l'afflusso crescente dei lavoratori nel settore terziario, dove i tempi di produzione non possono diminuire e, al contrario, la diminuzione o la stabilità della manodopera impiegata nei due settori dove la produttività del lavoro cresce fortemente. L'evoluzione dell'occupazione è regolata dall'equazione:

d) Costrizioni, gerarchie, subordinazione

La divisione del lavoro prese l'avvio decine di millenni or sono, essendo sempre esistiti uomini più adatti di altri a intagliare le selci o i raschiatoi d'osso. Ma con l'introduzione delle macchine, con la Scoperta e l'utilizzazione del vapore, comincia un'era di rivoluzione industriale; nello stesso tempo, la divisione del lavoro entra in una nuova fase e prende un nuovo slancio. Le manifatture comportavano da sempre mansioni parcellizzate, ma si trattava di ben poca cosa a paragone della parcellizzazione propria del lavoro moderno. Le macchine si specializzano ogni giorno di più; ogni razionalizzazione ‛scientifica' del lavoro si accompagna a una frantumazione delle mansioni, che aumenta il rendimento dei lavoratori.

Nelle fabbriche d'automobili, per esempio, le mansioni si riducono a operazioni assai limitate e ripetute; certune non durano che alcuni secondi. Accade lo stesso in quasi tutte le moderne imprese di produzione; c'è ben poco rapporto tra il lavoro della sarta di altri tempi e quello di un'operaia in una fabbrica di confezioni. Nella fabbrica, l'ufficio studi stabilisce, una volta composto il modello, schede particolareggiate con l'elenco delle diverse mansioni che saranno poi svolte alla catena. L'apprendistato è allora assai ridotto: basta qualche ora per l'addestramento di un'operaia cosiddetta ‛qualificata'.

Si potrebbero dare mille esempi di questa situazione, tanto nel campo dell'industria metallurgica che in quello delle industrie alimentari, della fabbricazione di armi, ecc. (F.W. Taylor; A.G. Stachanov).

Le qualità richieste agli operai di oggi non sono più le stesse di altri tempi: né l'immaginazione, né lo spirito creativo trovano più posto nei gesti compiuti e ripetuti alla catena di montaggio. La velocità, la precisione, la destrezza costituiscono invece una nuova gamma di qualificazioni. Capacità di attenzione continua sono anche richieste nei numerosi casi nei quali il lavoro consiste essenzialmente nell' osservazione di macchine. Si pone allora la questione della soddisfazione nel lavoro; le mansioni parcellizzate, alle quali molti operai sono inchiodati, sembrano ingenerare la noia e la fatica, mentre la soddisfazione sembra spesso legata a una certa complessità interna dei gesti da compiere. La questione non può esser risolta con principi semplicistici, dato che molti lavoratori preferiscono una mansione facile, ripetuta e abituale, a lavori più complessi. Nell'opera Le travail en miettes, G. Friedmann registra le reazioni di numerosi operai qualificati; certi operai di una fabbrica di materiali radioelettrici preferiscono i lavori semplici, che comportano un piccolo numero di operazioni elementari; se aumenta la difficoltà dei lavori, diminuisce il loro rendimento. In altre imprese, al contrario, altri operai qualificati cercano un lavoro che richieda maggiore iniziativa. Bisogna considerare una complessa combinazione di fattori, alcuni attinenti alla psicologia collettiva, altri alla psicologia individuale.

D'altra parte, fin d'ora e ancor più in un futuro assai vicino, l'automatismo libera e libererà l'operaio da molti dei suoi gesti monotoni. Il lavoro alla catena, ai nostri giorni, è ben lontano da quello che era nel 1935, quando Charlie Chaplin ne fece una celebre satira. Ed è altrettanto certo che in 40 anni il progresso economico, se ha dato all'operaio qualificato il livello di vita che avevano antecedentemente i quadri superiori, è però ben lontano dall'avergli dato le iniziative e le motivazioni proprie di questi ultimi. Ed è qui, senza dubbio, il tratto principale della ‛crisi' odierna dell'operaio qualificato.

Attualmente, molte officine non hanno potuto essere ancora completamente automatizzate. Il lavoro dell'operaio qualificato resta necessario in misura assai notevole (circa un terzo dell'occupazione nell'industria). Ora, tale lavoro ha scarso significato per l'operatore troppo specializzato, che si sente poco responsabile nei confronti della sua mansione elementare. Il lavoro dell'operaio qualificato, pur guadagnando incessantemente in tecnicità, perde però, più che non guadagni, in fatto di autonomia e di originalità: le qualità, cioè, che lo rendevano interessante.

Questa organizzazione razionale del lavoro, basata su calcoli di efficienza, controllata quotidianamente attraverso i calcoli contabili dei prezzi di costo e sanzionata automaticamente dal profitto, obbliga l'uomo a un comportamento quotidiano che è ben lontano dalla fantasia, dalla spontaneità, dalla libertà d'iniziativa. Le organizzazioni efficienti sono quelle in cui i processi sono regolati in anticipo, attraverso ricerche complesse e lunghe, e poi imposti agli esecutori. Le critiche che possono loro rivolgere questi ultimi si rivelano quasi sempre superficiali.

Il cronometraggio tayloriano e i suoi succedanei, volti all'efficienza immediata, vanno a caccia dei ‛tempi morti'.

Si comprende facilmente come la selezione naturale abbia agito e continui ad agire in favore degli individui e, a lungo andare, dei gruppi e dei popoli che praticano queste competizioni brevi e incruente, seguite da durature sottomissioni. Per la specie umana fu dapprima la rivalità con altre specie animali che comportò tale selezione e poi le rivalità tra gruppi umani. Oggi, è l'efficienza economica che privilegia le società nelle quali la massa del popolo si sottomette all'ordine razionale dell'organizzazione scientifica. Ê chiaro che la sottomissione degli operai qualificati ai dirigenti e dei dirigenti ai managers cesserebbe in un batter d'occhio, se le società basate sulla spontaneità e sull'anarchia fossero più efficienti delle società basate sul calcolo e sulla gerarchia.

4. La durata del lavoro

In passato gli uomini lavoravano dall'alba al tramonto, per tutta la durata del giorno e, se momenti di ricreazione, di distensione erano strettamente mescolati alla fatica, non v'era certo né vero tempo libero, né svago nel senso attuale del termine.

Ma a poco a poco questa situazione si venne modificando, allorché i beni di consumo necessari alla sopravvivenza, prodotti in abbondante quantità grazie al progresso delle tecniche di produzione, si fecero meno rari.

a) L'evoluzione della durata del lavoro

Tuttavia, all'inizio dell'era industriale, il miglioramento del livello di vita rimase la preoccupazione dominante. Pure, è con la nascita dell'industria e la conseguente civiltà urbana, con l'urbanizzazione, che è nato il tempo libero, il tempo cioè di cui usiamo a nostro piacimento. Il tempo libero si colloca in una civiltà caratterizzata da un tempo frazionato e continuamente contato. Se l'orologio individuale aveva già fatto la sua apparizione nel sec. XVI, a quell'epoca però non era altro che un ornamento riservato a pochi elegantoni, gioiello costoso quanto inutile; solo molto più tardi esso ricevette la sua vera consacrazione: nelle manifatture e nelle amministrazioni. Come ha scritto G. Hourdin ‟non è certo un caso se l'imprenditore del XIX secolo appariva nelle litografie di Daumier con la catena d'oro sul pancione: vuol mostrare che in tasca ha l'orologio e che conosce il valore del tempo" (La civilisation des loisirs, Paris 1961, p. 52).

Come controparte degli orari esatti, delle ore contate, si sviluppa la nozione del tempo ‛che si ha a disposizione per sé'. Questa nuova organizzazione della giornata, avvenimento importante nella vita degli uomini, si è instaurata molto presto, dopo la creazione delle officine, ma i suoi effetti sono stati lenti poiché, dopo dieci o dodici ore giornaliere nelle officine disagevoli del passato, gli ‛svaghi' avevano poco valore; non si poteva anzi decentemente dar loro questo nome.

È utile ricordare qui alcune pagine di L.-R. Villermé, del 1840, che illustrano la natura del lavoro nelle filande del nord e dell'est: ‟A Mulhouse, a Dornach, ecc. [...] le filande e le tessiture meccaniche si aprono generalmente alle cinque del mattino per chiudersi la sera alle otto, qualche volta alle nove. D'inverno, l'entrata viene ritardata di frequente fino all'alba, ma non per questo gli Operai ci guadagnano un minuto. La loro giornata è quindi di almeno quindici ore, durante le quali hanno una mezz'ora per il pranzo e un'ora per la cena; questo è tutto il riposo loro accordato. Di conseguenza, non fanno mai meno di tredici ore e mezza di lavoro al giorno [...]. A Thann e a Wesserling, le condizioni sono identiche; a Bischwiller, il lavoro effettivo arriva a 16 ore". A Sainte-Marie-aux-Mines, ‟la giornata è di 14 ore, con una sospensione di un'ora e mezzo [...]. A Saint-Quentin, varia da 14 a 15 ore, alle quali si deve aggiungere il tempo dedicato allo spostamento la mattina e la sera" (L.-R. Villermé, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, Paris 1840, p. 21). Questi orari valevano tanto per gli uomini che per le donne, e trovano conferma nelle indagini sulle fabbriche di Reims, d'Amiens, di Lille, di Torino, di Milano, di Liverpool... E non è ancor tutto! Anche la giornata lavorativa dei ragazzi era assai lunga; Villermé si sforzò di ottenere per loro miglioramenti di orario. Egli scriveva in Francia per tentare di denunciare gli ‛abusi' del liberalismo, e portava come modello l'Austria, dove ‟grazie alle premure del governo, non si possono assumere ragazzi nelle manifatture prima dell'età di otto anni compiuti, e per una durata che non deve oltrepassare le dieci ore giornaliere" (ibid., p. 22). Poco dopo la pubblicazione di queste righe, intervenne in Francia la legge del marzo 1841, che limitava a otto ore giornaliere il lavoro dei ragazzi dagli otto ai dodici anni.

È passato poco più di un secolo dal tempo di Villermé! Non c'è bisogno di istituire un paragone particolareggiato tra la vita di lavoro di uno dei nostri ‛cari piccoli' oggi e quella dei ‛giovani' del 1840; per tacere delle condizioni penose, insalubri, in cui si trovavano in generale tutti i lavoratori.

Dal 1850, e soprattutto dopo il 1920, la durata del lavoro è stata ridotta in due modi: dapprima con la diminuzione dell'orario giornaliero per l'uomo adulto, e questo è il fenomeno più appariscente; poi con l'estensione dell'età scolare.

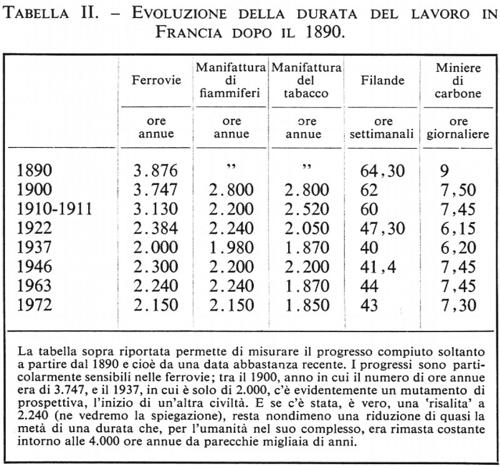

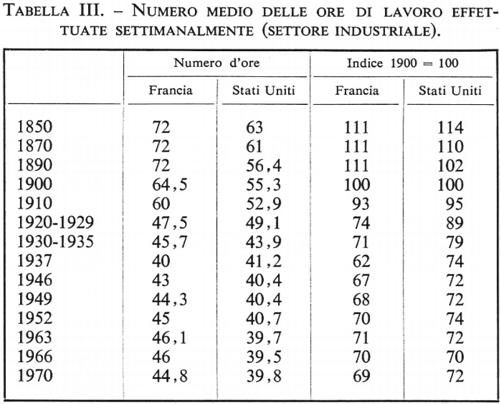

La tab. III indica il numero di ore di lavoro settimanali, nel settore industriale, in Francia e negli Stati Uniti.

Nel periodo 1919-1939 si colloca la fase più importante per la riduzione della durata del lavoro; in questo periodo sono state infatti approvate leggi che hanno rivoluzionato il mondo operaio e abitudini secolari: in Francia, per esempio, le leggi dell'aprile 1919, che istituiscono la giornata di otto ore, e quelle del giugno 1936, che garantiscono le ferie pagate e pongono il principio della settimana di quaranta ore. Si scorgono chiaramente i diversi orientamenti. Nel 1937, si è creduto in Francia di poter ridurre di molto la durata del lavoro, il che ha condotto il paese a una stagnazione, anzi a una recessione economica che è stata senza dubbio una delle cause della sua disfatta nel 1940; è stato perciò necessario ritornare a valori un po' più alti, paragonabili a quelli degli altri paesi d'Europa.

Si constata così che, in media, si è lavorato più in Francia che negli Stati Uniti prima della guerra del 1914, e in Francia meno che negli Stati Uniti tra le due guerre. C'è qui un'anomalia, poiché è appunto dopo il 1920 che la Francia si è impoverita. Dopo il 1945, invece, le necessità della ricostruzione e della modernizzazione hanno fatto risalire fino a 46 ore, in Francia, la durata abituale del lavoro. L'operaio lavora, tuttavia, sensibilmente meno nel 1973 che non nel 1910; sono soppresse circa 17 ore la settimana, ossia quasi il 30%. Egli ha inoltre almeno 21 giorni, e spesso 28, di ferie pagate ogni anno. Il tempo libero concesso all'uomo adulto è uno degli elementi fondamentali del tenore di vita; questo elemento è mutato nello stesso senso in tutti i paesi industriali.

Ecco qual era, nella Comunità Economica Europea, la durata media del lavoro settimanale, nel settore industriale, nel 1966:

Come si può constatare, la Francia occupa il secondo posto in questa graduatoria del 1966, subito dopo il Lussemburgo. Le tendenze attuali, come quelle future, andranno nuovamente verso la maggiore riduzione possibile dei tempi di attività (certi salariati arrivano persino a reclamare la riduzione per poter fare delle ore di straordinario, il che sembra, a prima vista, una specie di contraddizione; sennonché queste ore hanno, psicologicamente, un carattere differente dalle altre, essendo oggetto di una libera scelta).

b) Lavoro e tempo libero

In un prossimo futuro avremo ‛forse' la civiltà del tempo libero; non siamo però ancora a questo stadio, ma ci troviamo piuttosto a una specie di svolta, in un periodo di transizione in cui si pongono mille problemi. G. Douart, nel suo libro L'usine et l'homme cita un esempio, tra vari altri, della situazione presente e della scelta possibile tra tempo di lavoro e tempo libero, ricordando la testimonianza di un operaio edile: ‟La vita è cara [...] mi son voluto procurare onestamente il mio comfort, a forza di straordinari. Per il frigorifero e la televisione mi sono sbarazzato di inutili perdite di tempo: le riunioni sindacali, le passeggiate in centro, le bevute con gli amici. Per un'automobile, ho venduto le mie ore di bricolage, le mie serate di giardinaggio, le partite di pesca: come se quelli che si sono battuti per strappare le 40 ore lo avessero fatto per permettermi di fare gli straordinari. Per dei mobili Ségalot, ho barattato le letture, il cinema e tutti quei momenti benedetti in cui mi perdevo in fantasticherie senza avere un padrone alle spalle. Per un appartamento moderno, ho dato ascolto alle confidenze: da Untel, di ore al 50% ne puoi fare quante ne vuoi; da Machin, puoi fare del ‛lavoro nero' la domenica; e così ho rinunciato ai week-ends nei quali, con la moglie e i ragazzi, si andava a fare il bagno, ci si stendeva sulla sabbia e si ascoltava il vento tra i pini! Per il denaro ho trascurato il sonno, le mie ferie, e mi sono fatto rubare la salute. Non sono più che una macchina per lavorare [...]. Così ho venduto tutto, perduto tutto: l'accordo con mia moglie, la mia vita di famiglia, l'amore dei miei figli. Non sono più né un padre né un marito. Tu, che ad ogni costo vuoi il benessere materiale, non comprano col tuo tempo libero, non vendere mai quello che fa di te un uomo; è una verità vecchia quanto il mondo e sempre vera, che il denaro non dà la felicità!" (O. Douart, L'usine et l'homme, Paris 1967, p. 270).

Questa citazione mostra quanto, nell'odierno mondo del lavoro, si sia ancora lontani dalla civiltà del tempo libero. E sarebbe facile moltiplicare gli esempi: certe commesse con bassi salari che la domenica fanno un ‛lavoro nero', diventando per un giorno sguattere o cameriere, oppure domestiche a ore; operai, imbianchini, idraulici, meccanici, che al loro orario di lavoro abituale aggiungono delle serate, dei sabati.

È certo che l'uomo cerca, prima di tutto, di migliorare il proprio livello di vita. E i progressi tecnici, che possono permettere di produrre di più con minore sforzo, rendono possibile un aumento dei consumi. Sembra ciononostante che, almeno in Francia, non sia vicino il momento in cui i limiti di tale aumento saranno raggiunti.

Orbene, quest'aumento della produttività può offrire all'uomo varie possibilità: o produrre di più mantenendo il lavoro costante, o lavorare di meno per una produzione eguale, o ancora lavorare di meno per una produzione minore. In realtà, noi non sappiamo molto bene ciò che vogliamo e ancor meno ciò che è meglio per noi. Quel che è certo è che la durata degli orari è subordinata a decisioni volontarie: il problema non è più quello di restare nell'officina, in ufficio, nei campi per tutta la giornata, senza interruzione. A poco a poco ci si comincia a liberare dalla schiavitù del lavoro, mentre fa la sua comparsa un bisogno concorrenziale: il miglioramento del genere di vita, di cui la diminuzione del lavoro è un elemento essenziale. Ed è per questo che ormai, almeno nei paesi industrializzati, non si tratta più tanto di aumentare la produzione, quanto di trovare un equilibrio armonioso, in grado di soddisfare la duplice aspirazione dell'uomo: elevare il livello di vita e migliorare la qualità della vita; armonia difficile perché contraddittoria: bisogna infatti, più o meno, sacrificare l'uno per avere l'altra. È qui operante un'opzione volontaria, anzitutto a livello personale: ogni individuo è infatti libero di scegliere un lavoro piuttosto che un altro; in parecchi casi può optare tra diverse possibilità: il denaro, il tempo libero, la soddisfazione. Tra il capo di un'impresa con un considerevole giro d'affari, che non può prendersi senza apprensione qualche giorno di vacanza (con il telefono a portata di mano), e il vagabondo che dorme tranquillamente sulle rive della Senna c'è tutta una gamma di possibilità. C'è poi un'altra opzione, collettiva questa volta, a livello della fabbrica, della bottega, dell'ufficio, o anche della nazione (per es. la legge dell'aprile 1919, che istituisce la giornata di otto ore).

Nella sua scelta, l'uomo è diviso tra il desiderio di consumare e la preoccupazione di dover produrre. È evidente che la soluzione ottimale sarebbe per molti quella di viver bene senza dover svolgere attività obbligatorie.

c) La ripartizione delle ore di lavoro e di libertà

Un altro problema è legato alla durata del lavoro: quello del modo in cui si possono distribuire nel tempo le ore di libertà. La soluzione desiderata può variare da un individuo all'altro e i risultati possono essere assai differenti a seconda delle diverse modalità scelte. Non è certo la stessa cosa avere per sé un'ora ogni giorno, tornando dal lavoro, oppure avere la possibilità di rilassarsi, ad esempio per sei ore, una volta la settimana. Le soluzioni possibili a questo riguardo sono matematicamente assai numerose.

A partire dal 1936 la diminuzione del tempo lavorativo aveva preso un notevole slancio: parecchie ore al giorno, due settimane all'anno e, in seguito, con il prolungamento dell'età scolare e l'abbassamento dell'età pensionabile, si è avuta una riduzione del numero di anni lavorativi nell'intera vita; è in questo quadro che possono venir considerate molteplici soluzioni. Lo scopo, per numerosi salariati, è l'abbreviamento della vita lavorativa attraverso un precoce pensionamento. Altri ritengono tuttavia più interessante prolungare per tutti la scolarità. B. de Jouvenel (Arcadie. Essai sur le mieux vivre, Paris 1968, p. 83) propone a questo riguardo la seguente alternativa: ‟Supponete che di qui a vent'anni nel tal paese le fasi di una vita umana si succedano secondo il modello seguente: scuola fino a quindici anni; 35 ore lavorative alla settimana; tre settimane di ferie più una, in media, di malattia; pensionamento a 62 anni: tutto questo equivale a 78.960 ore lavorative in una vita. Contrapponete ora il modello seguente: scuola fino a 20 anni; pensionamento a 68 anni; settimana di 38 ore, con cinque settimane di ferie e tre settimane di scuola, più una settimana, in media, di malattia: ossia in totale 78.432 ore. Il secondo modello sarebbe, mi sembra, più civile del primo: una popolazione più istruita godrebbe meglio il suo tempo libero".

Quest'ultima sistemazione, beninteso, richiederebbe un considerevole sforzo nell'insegnamento; d'altra parte, questo sembra proprio corrispondere alle tendenze del mondo di domani: sempre meno tempo per la fabbricazione degli oggetti, ma sempre più tempo dedicato alla formazione della mente.

Circa gli effetti che potrebbe avere un prolungamento o una differente suddivisione delle ferie annuali, non si dispone di dati sufficienti che permettano precise conclusioni. È certo che il mese di vacanze in estate, dal punto di vista psicologico, ha un'innegabile attrattiva, mentre sembrerebbero spesso preferibili, per lo stato di salute dei lavoratori, brevi periodi di riposo durante il semestre invernale. Ma questo dipende evidentemente dalle condizioni climatiche del luogo di riposo.

Così pure, una minore durata del lavoro giornaliero è senza dubbio più valida di un prolungamento delle settimane di vacanza, e non solo per l'equilibrio fisiologico, ma anche per le possibilità di studio, di promozione sociale, di perfezionamento professionale e personale.

Non possiamo indicare qui tutto quello che sarebbe possibile o desiderabile riguardo alla ripartizione del tempo; le soluzioni sono infinite. Bisogna notare tuttavia l'interesse che presenta l'orario unico, che permette, lasciando per il pasto un intervallo molto breve, di avere per sé un periodo di tempo lungo e senza interruzioni. Ci sarebbe anche molto da dire a proposito del lavoro a mezzo tempo - soltanto mezza giornata con un limitato numero di ore al giorno - che sembra una soluzione valida per certe situazioni intermedie: la madre di famiglia che ha ancora il peso dei figli piccoli, le persone in età pensionabile che desiderano conservare un'attività, gli artisti... che sono alla ricerca di se stessi, certi handicappati fisici, ecc. Parleremo più avanti degli ‛orari flessibili' (v. sotto, cap. 6, § b).

Conviene qui aprire una parentesi per affermare che non esiste e non dovrebbe esistere una totale uniformità dei tempi di lavoro nei diversi mestieri. Nei campi, per esempio, l'agricoltore ha ancora un lavoro da uomo libero; essendo generalmente padrone di se stesso (ben presto non ci saranno altro che padroni nell'agricoltura), egli è padrone del suo ritmo; può chiacchierare con i vicini, fare una pausa a suo piacere quando ha fame, quando è stanco o quando vuol parlare con una bella ragazza; la sua situazione è più vicina alla condizione tradizionale e il suo tempo libero, ch'egli dichiara a volte inesistente, è mal definito, non regolamentato. Non è certo questo il caso delle attività industriali, in cui un più duro lavoro impone necessariamente orari delimitati, con precise pause di tempo libero.

I diversi ritmi di lavoro dovrebbero essere legati alla diversità di durata delle varie attività. Potrebbe dunque rivelarsi necessario in avvenire, se si dovessero realizzare nuove riduzioni della durata del lavoro, non introdurle uniformemente in tutte le attività. Per esempio, può darsi che si sarà indotti a diminuire gli orari specialmente nelle attività basate sulla forza muscolare, su lavori fisici pesanti, con occasioni di affaticamento nervoso (rumori, odori, ritmo continuo...), mentre ci si potrebbe regolare differentemente per mestieri ‛più leggeri': guardiani di museo, giovani di studio, impiegati di banca o di assicurazioni, ecc.

D'altro canto, non deve contare solamente la fatica fisica per stabilire i tempi di riposo: certi uomini, gravati da schiaccianti responsabilità ne hanno anch'essi un urgente bisogno, non foss'altro che per riflettere, dato che si trovano spesso presi in un ingranaggio di compiti che richiede 60 o 70 ore settimanali, e sono ben lontani dall'avere i mezzi di distensione a disposizione del loro usciere o del loro fattorino.

Attualmente, esistono differenze importanti tra i diversi mestieri; lasciando da parte i settori nazionalizzati, i cui orari sono stati ridotti, la gerarchia dei settori di attività è la seguente: al primo posto ci sono l'edilizia e i lavori pubblici, dove la durata giornaliera del lavoro è massima; poi vengono l'estrazione dei minerali, le industrie del legno, la costruzione di macchine e di veicoli, la produzione dei metalli (questi settori hanno durate di 49-47 ore settimanali). Per contro, nelle industrie tessili, nelle banche, nelle assicurazioni, nelle agenzie e nell'abbigliamento le durate sono solo di 44-41 ore. Questo gruppo ha una forte proporzione di manodopera femminile. Sussistono infine differenze su scala regionale: per esempio, si lavora di più nel nord-est della Francia, nella regione parigina, che nel sud-ovest.

d) L'opzione ‛durata del lavoro/livello di vita' e le ‛40.000 ore'

Le cifre citate sono importanti. Si è spesso parlato, per il futuro, della possibilità di ridurre a 40.000 ore l'intera vita di lavoro (v. Fourastié, 1972). Quali probabilità abbiamo di vivere quei tempi? Entro quali scadenze le nazioni dell'Europa occidentale potranno istituire orari del genere?

Si sa che, allo stato attuale delle cose, una riduzione di due ore settimanali delle durate medie ‛costa' circa il 2,7% del livello di vita. Ora, la crescita del livello di vita, nelle nostre nazioni, varia da una decina d'anni tra il 3 e il 4% (è preferibile per l'avvenire mantenere il ritmo del 3%). Si può dunque ammettere che ogni riduzione di due ore della durata settimanale del lavoro ritardi di quasi un anno l'innalzamento del livello di vita o, più esattamente, assorba un anno di aumento della produttività; pressoché le stesse conseguenze hanno una settimana e mezzo di ferie annue, il prolungamento di un anno dell'età media scolare e la diminuzione di un anno dell'età media di pensionamento. Ora, le 40.000 ore presuppongono: 33 anni di lavoro in tutta la vita contro i 50 attuali; 12 settimane di ferie annue contro le nostre 4 attuali; 30 ore di lavoro settimanale contro le 48. Di modo che, se scegliessimo una riduzione della durata del lavoro piuttosto che un accrescimento del livello di vita, dovremmo bloccare l'attuale livello di consumi per i tempi seguenti: a) 17 anni, per la riduzione del numero degli anni di lavoro da 50 a 33; b) 6 anni, per ottenere le 8 settimane supplementari di ferie pagate; c) 9 anni, per la riduzione di 18 ore della durata settimanale del lavoro.

Il totale risultante supera i 30 anni. Le 40.000 ore verrebbero dunque ottenute poco dopo l'anno 2000. Naturalmente, questo calcolo non vuol determinare altro che una possibilità affatto aleatoria, e la data indicata è da prendere in considerazione soltanto per valutare la probabile velocità dell'evoluzione.

5. Occupazione, disoccupazione e sottoccupazione

Tutto quanto precede conferma che l'esercizio di un'attività da parte dell'uomo va analizzato sotto due aspetti: l'uno individuale e l'altro collettivo. Riguardo all'individuo, il lavoro professionale risponde al bisogno di esercitare le facoltà del corpo e dello spirito; inoltre, in un mondo in cui il consumo di beni e di servizi non è possibile senza una preliminare trasformazione, difficile e onerosa, della natura, il lavoro individuale rappresenta la partecipazione normale dell'individuo all'opera collettiva. Riguardo alla collettività, il lavoro degli individui è, d'altra parte, necessario alla vita e alla sopravvivenza dei gruppi umani.

a) L'evoluzione della struttura dell'occupazione

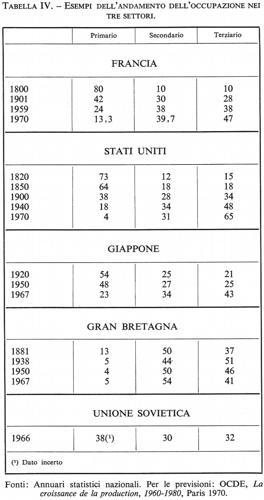

Poiché i bisogni primari sono quelli legati alla nutrizione, nelle società primitive, dove le tecniche di produzione erano assai rozze e conseguentemente la produttività del lavoro molto debole, la quasi totalità del lavoro umano si doveva concentrare sull'agricoltura. Le altre attività necessarie alla sopravvivenza del gruppo (vestiario, abitazione, culti religiosi o magici, e poi, progressivamente, amministrazione, polizia, giustizia) non assorbivano che un numero molto scarso di individui. Senza risalire alla preistoria né ai gruppi più primitivi dell'attuale Amazzonia, si può ammettere che nella maggior parte delle nazioni ‛civili' l'agricoltura, nel XVI o nel XVII secolo, occupasse dall'80 all'85% dei lavoratori, l'artigianato e le manifatture dal 5 al 7% e le altre attività, che oggi vengono chiamate terziarie, quanto restava, cioè circa il 10%.

Man mano che il progresso tecnico ha fatto sentire i suoi effetti, l'umanità ne ha utilizzato i frutti dapprima per nutrirsi meglio; in particolare le carestie sono a poco a poco scomparse dalle nazioni occidentali. Ma il progresso della produttività agricola ha superato molto presto il fabbisogno alimentare degli uomini. Se i bisogni umani si fossero limitati al nutrimento, avremmo assistito allora a una riduzione graduale, ma in definitiva massiccia, della durata del lavoro. Per esempio, verso il 1700 un agricoltore francese, italiano o americano non arrivava a nutrire, in media, che 2,2 persone (il che significava che 10 lavoratori agricoli arrivavano, in media, a nutrire, oltre se stessi, altre 12 persone). Oggi, pur assicurando un nutrimento molto più abbondante e molto più equilibrato, comprendente in particolare una proporzione molto maggiore di carne (che richiede, a egual numero di calorie, una quantità di lavoro umano quasi 10 volte maggiore che non i cereali), un agricoltore americano nutre quasi 75 persone e un agricoltore francese più di 20. Queste cifre mostrano che, nell'ipotesi sopra enunciata, gli Stati Uniti avrebbero potuto ridurre la durata del lavoro nella proporzione di 75 a 2,2 e la Francia nella proporzione di 20 a 2,2. Ciò significa che negli Stati Uniti si potrebbe lavorare solo circa mezz'ora per ogni giorno lavorativo e in Francia 1 ora e 20 minuti!

Se le cose non stanno così, si deve al fatto che gli uomini si sono rivelati avidi di consumare una quantità di altri beni e servizi che non erano prodotti nei secoli passati o che lo erano solo in quantità assai scarse (per esempio, i manufatti di ogni genere, le automobili, gli aeroplani, ecc.). Il risultato è stato che la popolazione attiva in eccedenza nell'agricoltura (settore primario) ha cercato e ha trovato occupazione nell'industria (settore secondario) e poi nel settore terziario. L'incremento del settore secondario è stato nel corso del XVIII e XIX secolo così spettacolare da far dare al movimento il nome di ‛rivoluzione industriale'. E, a partire all'incirca dal 1900, nelle nazioni più progredite gli aumenti di produttività nel settore secondario sono tali che bastano ad assicurare il consumo, che pure è sempre in forte crescita. L'occupazione nell'industria rimane dunque stazionaria, nelle nazioni evolute, a cifre che non sorpassano di molto il 50% e sono anche molto inferiori nelle nazioni il cui commercio estero non sia basato sui prodotti industriali. Essendo quindi pressoché fermo il settore secondario, il terziario assorbe la totalità dei lavoratori che continua a perdere l'agricoltura. La tab. IV ci dà un'immagine statistica di questo movimento.

b) Disoccupazione e sottoccupazione

Leggendo le righe precedenti, può sembrare che i trasferimenti della popolazione attiva si verifichino senza difficoltà in un economia idillicamente progressiva, in cui gli uomini si troverebbero trasferiti senza scosse e senza sofferenze dal settore primario a quello terziario. Disgraziatamente non è affatto così. Non esiste infatti alcun meccanismo automatico che assicuri questo trasferimento nella specifica concretezza della vita quotidiana. Soltanto la rovina delle imprese, la disoccupazione e la sottoccupazione obbligano gli uomini a cambiare mestiere. Senza entrare nei particolari di questi processi complicati che sono di competenza della scienza economica, si comprende abbastanza facilmente come si tratti di processi dolorosi, che dipendono essenzialmente dall'intervallo che esiste inevitabilmente tra il momento in cui l'occupazione di un uomo nel proprio mestiere diventa inutile e il momento in cui egli troverà un'altra occupazione o un altro mestiere.

Sono questi i processi che danno luogo a ciò che nei paesi sviluppati si chiama disoccupazione. La lotta contro la disoccupazione o, inversamente, la lotta per la piena occupazione, è stata e resta uno degli aspetti più importanti della politica sociale contemporanea. L'obiettivo della piena occupazione figura a chiare lettere nella Carta delle Nazioni Unite.

Gli elementi essenziali della lotta contro la disoccupazione sono l'informazione e l'orientamento professionale da una parte, le misure finanziarie atte a facilitare le riconversioni dall'altra. Circa il primo punto troviamo gli sforzi per adattare la scuola ai mestieri richiesti dallo sviluppo economico e per ridurre, al contrario, le formazioni professionali tipiche dei mestieri superati, come pure le misure amministrative e i regolamenti relativi alla ‛formazione professionale accelerata'; inoltre, la costituzione di pubblici uffici di collocamento e gli aiuti materiali intesi a favorire la mobilità geografica della manodopera hanno dato notevoli risultati. Le misure finanziarie ed economiche riguardano soprattutto le imprese: riconversione di attività, creazione di nuove attività in territori precedentemente agricoli, ecc.

Nei paesi sviluppati, infine, le indennità individuali di disoccupazione, che non sono tuttavia che un ripiego, sono diventate quasi uguali a piccoli salari e permettono di attendere la pensione a tutta una categoria di lavoratori anziani, difficilmente riconvertibili.

Nei paesi non sviluppati e nei paesi dell'Est a regime comunista, il problema dominante non è la disoccupazione, ma la sottoccupazione. In effetti, non essendo l'impresa sottoposta al controllo dei suoi prezzi di costo da parte del profitto, la tendenza a conservare lavoratori inutili o poco utili è incoercibile. L'assenza di disoccupazione ha dunque come contropartita un eccesso di manodopera per un lavoro determinato. Non è possibile limitare questi eccessi se non attraverso ispezioni e controlli amministrativi, che sono evidentemente molto difficili e comportano in pratica decisioni di natura politica.

Nei paesi sottosviluppati non socialisti, la sottoccupazione assume un carattere più doloroso: gli uomini in soprannumero nelle campagne, dove già non trovano che un impiego insufficiente, affluiscono verso le città, dove si trovano ugualmente in soprannumero. Mancando imprese sufficienti per assorbirli, si ammassano nelle bidonvilles, in cui sopravvivono suddividendosi salari irrisori. Il problema della sottoccupazione, drammatico in tutto il Terzo Mondo, è l'aspetto più importante del conflitto tra progresso economico e progresso demografico.

c) Lotta contro la disoccupazione e la sottoccupazione

La paura della disoccupazione tecnologica è una reazione naturale dell'uomo che vede la macchina sostituirlo nel suo lavoro. Questa paura comparve sin dall'introduzione delle prime macchine nelle officine e basta citare i massacri di Peterloo in Gran Bretagna per ricordare quanto violenta sia stata, all'inizio del sec. XIX, la rivolta dei lavoratori contro le macchine, e quanto crudele la repressione.

Questa paura trova il suo fondamento nei licenziamenti che vengono effettuati in numerose imprese in seguito all'installazione di nuove macchine o a una migliore organizzazione del lavoro negli stabilimenti. Siffatte misure impressionano, giustamente, non soltanto i lavoratori che ne sono oggetto, ma anche i loro compagni, che cercano di difendersi da un tale pericolo.

I progressi rapidi dell'automazione risvegliano la paura di una disoccupazione non più limitata ad alcuni casi particolari, ma massiccia e generale.

La naturale paura degli operai non sembra tuttavia giustificata. Anzitutto, è fondamentale sapere che non ogni progresso tecnico si traduce necessariamente in una riduzione del bisogno di manodopera. Circa gli effetti sull'occupazione, bisogna distinguere nettamente due categorie di progresso. Gli uni, i progressi ‛recessivi', costituiscono un ampliamento della sfera dell'uomo rispetto a quella della natura: ne sono un esempio, in agricoltura, tutte le tecniche che danno all'uomo la possibilità di ricavare dal suolo la stessa quantità di prodotti con minore manodopera e in minor tempo. I progressi ‛processivi', invece, costituiscono un ampliamento della sfera della natura rispetto a quella dell'uomo. Così, la scoperta di materie prime amplia il quadro dell'economia, e lo sviluppo industriale che ne risulta porta alla creazione di nuovi posti di lavoro. La scoperta di un nuovo prodotto: l'automobile o la radio, per esempio, agisce nella stessa direzione. Lo sviluppo dell'industria automobilistica in un paese come la Francia, in cui non ha tuttavia la stessa importanza che negli Stati Uniti, si è tradotto in una richiesta considerevole di manodopera: si stima infatti che il numero di persone che vivono dell'automobile, siano essi operai nelle officine di fabbricazione delle vetture, conducenti o garagisti, sia superiore a un milione (1 persona attiva su 20).

I progressi recessivi permettono all'uomo di soddisfare con meno lavoro i propri bisogni precedenti; quelli processivi, al contrario, soddisfano bisogni che non potevano essere soddisfatti per l'innanzi (si dice, talvolta, in modo inesatto, che il progresso crea nuovi bisogni); danno vita, dunque, a nuovi lavori.

Ora, si stabilisce un equilibrio tra i progressi processivi e quelli recessivi? Il progresso tecnico, a parità di occupazione, accresce il volume della produzione. Ma l'effetto di una produzione crescente sul consumo dipende dal grado di saturazione del mercato. In un'economia poco sviluppata, dove la popolazione soffre di sottoalimentazione, un progresso tecnico nell'agricoltura si traduce in un accrescimento del consumo dei prodotti alimentari. In un'economia più sviluppata, dove la popolazione ha un'alimentazione sufficiente, lo stesso progresso non porterà a una crescita del consumo.

A partire dal 1935, cominciò a farsi strada l'opinione che lo Stato poteva lottare contro la disoccupazione e la sottoccupazione. Da una parte, negli Stati Uniti, furono varati grandi programmi di interventi pubblici; dall'altra J. M. Keynes, economista di fama mondiale, raccomandò vivamente di stimolare le economie in fase depressiva attraverso provvedimenti monetari e finanziari. Nel 1944, il libro di W. H. Beveridge Full employment in a free society ebbe una grande risonanza.

Dopo la guerra, la responsabilità dello Stato in materia di occupazione è stata affermata in tutte le nazioni del mondo. Fin dal 1942, il Regno Unito aveva adottato il principio del Piano Beveridge. La Carta delle Nazioni Unite fa della piena occupazione uno degli obiettivi di tutta la politica economica e sociale. Nel 1962, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Man-power development and training act. La Costituzione francese dà esplicitamente allo Stato l'incarico di adoperarsi per la piena occupazione.

Da allora l'azione rivolta verso la piena occupazione fu condotta su due linee. La prima, in cui domina l'empirismo e una quantità di iniziative differenti si sovrappongono senza una pianificazione preliminare, fu adottata quasi esclusivamente dai paesi anglosassoni fin verso il 1965. La seconda, più sistematica, legata alla previsione dello sviluppo economico, imperniata su una previsione dell'occupazione per settori di attività collettiva e per tipi di qualificazione individuale, fu elaborata a partire dal 1950 soprattutto in Francia, nel quadro del Commissariat général au plan.

Fra gli interventi destinati a garantire e a sviluppare l'occupazione, si possono dunque distinguere quelli che sono specifici di questo o quel problema del lavoro e quelli che si rivolgono all'economia nel suo insieme.

Allorché i governi cominciarono a prender coscienza delle loro responsabilità e dei loro poteri in materia di occupazione, la loro tendenza spontanea fu il ricorso a interventi specifici, ‛puntuali', imposti dal luogo, dal tempo e dalle circostanze propri del problema da risolvere: le prime iniziative assunsero la forma di aiuti ai disoccupati e campagne di lavori pubblici. Ai nostri giorni, l'arsenale dei mezzi specifici si è largamente accresciuto.

Data per scontata l'instabilità fondamentale dell'occupazione in periodi di progresso tecnico ed economico, uno dei primi requisiti di ogni azione è un'informazione, la più vasta e la più precisa possibile, dei candidati all'occupazione, dei datori di lavoro, degli insegnanti e dei poteri pubblici circa il mercato del lavoro, la sua situazione locale e la sua probabile evoluzione.

Per il singolo, quest'informazione deve vertere non solo sulle prospettive del mercato locale o regionale del lavoro (o anche nazionale e, al limite, mondiale), ma sulle sue stesse capacità personali di svolgere, o di prepararsi a svolgere, una certa mansione. Di qui il ricorso a consulenti per l'orientamento professionale, idonei a informare contemporaneamente sulle offerte di lavoro da parte dei datori di lavoro e sulle attitudini psicologiche e fisiche degli uomini, delle donne e dei giovani in cerca di lavoro. Oggi, tutte le grandi nazioni hanno creato, e poi sviluppato sotto nomi diversi (Agence Nationale de l'Emploi, Bureaux Nationaux ou Regionaux de l'Emploi, Information for Career Guidance, ecc...), organismi sparsi su tutto il territorio, destinati a favorire un collegamento, sia sul momento che in prospettiva, tra l'offerta e la domanda di lavoro. È però evidente che la complessità delle economie più progredite e la rapidità della loro evoluzione rendono questo adeguamento sempre imperfetto.

In molti casi questi problemi si acuiscono notevolmente su scala regionale. L'intervento tende allora sia ad accrescere la mobilità della popolazione dalle regioni meno favorite verso le altre, sia a stimolare l'economia delle regioni arretrate (per es., la pianificazione regionale in Francia; negli Stati Uniti s'è avuta una quantità di interventi diversi, che vanno dal Trade expansion act del 1962 e dal Revenue act del 1964 all'Indian affairs mobility program).

Questi interventi, a seconda dei paesi, delle regioni e dei tempi, prendono forme assai diverse, che cambiano continuamente. In certi casi, come nella Gran Bretagna a partire dal 1960 e soprattutto dal 1965, il problema essenziale non è più quello di ridurre la disoccupazione, ma di accrescere l'efficienza di quelli che lavorano.

Gli interventi suddetti, anche se condotti a fondo e con la massima sensibilità, non possono annullare né la disoccupazione né gli effetti dolorosi del mutamento di occupazione. Certi economisti arrivano anche a considerare come incompatibili la piena occupazione e la stabilità dei prezzi; altri giudicano che la piena occupazione comporti necessariamente un notevole rallentamento del progresso economico. Comunque sia, i tassi più bassi di disoccupazione restano, nelle nazioni occidentali, superiori all'1%. Questo minimum di disoccupazione si spiega con gli inevitabili trasferimenti e con una reale ‛incapacità di adattamento' di certi uomini a un lavoro regolare.

Tutte le nazioni sviluppate cercano oggi di attenuare le sofferenze umane attraverso vari sistemi di sussidi ai disoccupati, di sicurezza sociale, di imposte sul reddito negative, di assicurazioni contro la disoccupazione, di aiuti alla riqualificazione o alla riconversione, ecc.

Alcuni di questi aiuti finanziari o tecnici vengono elargiti alle stesse imprese, per spronarle a riconvertirsi senza procedere a licenziamenti di manodopera ma organizzando esse stesse il planning di riqualificazione del personale.

Dopo Keynes si è compreso che, a questi molteplici interventi puntuali, si potevano aggiungere politiche globali della fiscalità, della moneta e del credito. Ma solo recentissimamente si è cominciato ad affermare il bisogno di una vera politica dell'occupazione, collegata a - e fondata su - una politica economica d'insieme.

È chiaro, per chi abbia letto l'inizio di questo articolo, che i difficili e mutevoli problemi dell'occupazione e della sottoccupazione non possono essere separati dall'insieme dei problemi dello sviluppo economico e sociale. Fu questa, a partire dal 1945 e soprattutto dal 1950, l'idea-forza dei Plans francesi, lo spirito dei quali era stato definito da J. Monnet. Sia lo spirito informatore che i metodi sono esposti nei Rapports della Commissione per la manodopera del Commissariat gènéral au plan (cfr. in particolare quelli del 1954, 1958, 1961 e 1966); questi rapporti hanno però avuto scarsa influenza e scarsa risonanza all'estero, dove, malgrado la notorietà della pianificazione francese, le idee keynesiane conservano tutto il loro prestigio e dove, di conseguenza, le procedure monetarie sembrano la forma più compiuta e più ‛globale' possibile di politica dell'occupazione.

Il perdurare e persino, si può dire, l'aggravarsi del ‛marasma' economico britannico, e soprattutto, forse, la comparsa di una perniciosa inflazione monetaria negli Stati Uniti, che ineluttabilmente si estende all'intero mondo occidentale, spingono almeno dal 1968 la maggior parte dei grandi paesi alla revisione della loro politica dell'occupazione, e anche di tutta la loro strategia monetaria, economica e sociale. Quel che A. Stoffier ha chiamato future shock e Z. Brzezinski l'‛eta tecnetronica' riguarda sicuramente anche la politica dell'occupazione: la crisi profonda della civiltà industriale avanzata obbliga a integrare i problemi dell'occupazione e della sottoccupazione in un contesto infinitamente più vasto di quello costituito dagli uffici di collocamento, dagli incoraggiamenti alla mobilità, dai prezzi, dalla fiscalità e dalla moneta.

È dunque verso una strategia d'insieme, comprendente non soltanto i problemi monetari e finanziari, ma la globalità dei problemi economici, sociali e culturali, che sembrano doversi orientare le politiche dell'occupazione. Ne sono indizi, per esempio, gli emendamenti successivamente apportati negli Stati Uniti al Man-power development and training act e al Vocational education act, l'istituzione delle Conferenze industriali tripartite in Giappone e la nozione di ‛relazioni industriali', sviluppatasi, come si è detto, nella Gran Bretagna.

Più in generale, il posto dato ai problemi dell'occupazione nelle grandi ricerche prospettiche delle Commissioni economiche dell'ONU e dell'OCDE testimonia lo sforzo intrapreso per collocare i problemi dell'occupazione in un quadro economico e sociale molto più ampio che in passato.

6. Prospettive del lavoro

Le pagine precedenti permettono di comprendere facilmente che il lavoro umano, in pieno mutamento, continuerà a evolversi assai profondamente nel corso dei prossimi anni. Si può tentare di classificare in tre categorie le questioni sul tappeto: i problemi già affrontati e più o meno mal risolti; i problemi già posti in modo serio ma non risolti; infine i problemi appena formulati.

a) I problemi già affrontati

I problemi già affrontati, ma mal risolti, sono innumerevoli. Ricorderemo solo i più importanti, tutti comunque dominati dall'opzione: durata del lavoro/livello di vita. Il problema è sapere se manterremo la durata del lavoro così com'è oggi, o se la ridurremo e in che misura: donde la necessità di una scelta, in quanto sappiamo che ridurre la durata del lavoro, data una certa produttività, significa ridurre anche la produzione e perciò il livello di vita. Questo problema è già stato prospettato prima ed è in realtà classico; qui bisogna però ripetere che le decisioni da prendere sono legate a una concezione della felicità e dell'equilibrio della vita. La tendenza attuale resta quella di sacrificare il genere di vita al livello di vita; essa ingenera una vita frenetica, durante la quale l'uomo consuma con frenesia quanto egli stesso produce con frenesia. È molto probabile che si sia vicini ai limiti tollerabili da parte dell'uomo medio e che l'avvenire vedrà, partendo dagli eccessi, un ritorno ai valori della saggezza.

Da almeno un ventennio le preoccupazioni di umanizzare il lavoro sono dappertutto all'ordine del giorno. È da parecchio tempo, infatti, che Friedmann ha denunciato gli inconvenienti del ‛lavoro in frantumi'. Tale lavoro - specializzato, come abbiamo detto, per motivi d'efficienza - risulta in effetti mal sopportato da uomini il cui livello di vita e il cui livello culturale non cessano di aumentare. Il nostro tempo presenta il paradosso di milioni di operai qualificati il cui livello di vita ha lo stesso ordine di grandezza di quello dei quadri superiori di 30 anni or sono, ma il cui lavoro resta elementare, parcellizzato, ripetitivo, a compartimenti stagni, limitato.

La frantumazione del lavoro non è, d'altra parte, il solo fattore di insoddisfazione; anche lo stato di soggezione dell'operaio nel suo lavoro viene avvertito con grande disagio. Un caso particolare è indicativo al riguardo: il mestiere di domestica tuttofare non è affatto parcellizzato; continua ad abbracciare tutti gli atti della vita quotidiana di cui ha necessità la vita familiare; eppure è oggetto di una disaffezione così profonda che il personale domestico sarebbe già praticamente scomparso nei paesi ricchi se non fosse stato in parte alimentato dall'immigrazione. Oggi una ragazza preferisce un lavoro ‛in frantumi' da operaia qualificata al lavoro variato della casa, nonostante salari spesso superiori. La causa sta nel rifiuto di un rapporto servile.