Le armi di distruzione di massa, tra sicurezza internazionale ed equilibri regionali

Una celebre massima latina recita: si vis pacem, para bellum, se desideri la pace, prepara la guerra. Tale raccomandazione era forse adeguata a un mondo caratterizzato da nazioni contrapposte; nel mondo moderno andrebbe piuttosto emendata in si vis pacem, para pacem, se desideri la pace, preparala. In effetti in un mondo globalizzato, quale quello del presente e del futuro, l’eliminazione delle guerre può esser realizzata creando un appropriato quadro geopolitico e istituzionale nel cui contesto eventuali conflitti possano/debbano trovare composizione mediante meccanismi negoziali. Fra i molti sviluppi di questo tipo è particolarmente significativa la creazione dell’Unione Europea (Eu), che ha essenzialmente eliminato la prospettiva di guerre fra i paesi che ne fanno parte, i quali pure erano stati i protagonisti dei maggiori conflitti armati dei secoli scorsi. Ciò non esclude possibili contrasti fra tali paesi – sia a livello dei governi che delle opinioni pubbliche – anche su questioni di grande rilevanza come l’economia, la politica estera o temi sensibili quali l’immigrazione, questioni sociali ed etiche ideologicamente divisive (aborto, fine vita, discriminazioni di vario tipo), ma è ormai universalmente accettato che tali dissensi non possano esser risolti mediante guerre. Né, per realizzare tale obiettivo – l’eliminazione della guerra come strumento di risoluzione di conflitti (cosiddetta ‘continuazione della politica con altri mezzi’) – è stato necessario dissolvere gli stati nazionali in un’unica entità sovranazionale, analoga agli Stati Uniti d’America. È nondimeno presumibile che, in una prospettiva di più lungo periodo (forse secolare), una qualche forma di ‘governo mondiale’ sarà l’esito naturale per un mondo reso sempre più unito dalla rivoluzione sociale causata da sviluppi tecnologici come ad esempio internet, nonché dalla necessità di affrontare su scala mondiale problemi quali il riscaldamento del nostro pianeta, la sovrappopolazione, progetti scientifico-tecnologici la cui scala richiederà un impegno condiviso di tutta la comunità umana: per esempio uno sviluppo delle scienze genetiche e biomediche (compresi progressi nella comprensione del funzionamento del nostro cervello) che eviti sviluppi catastrofici o eticamente orrendi, l’esplorazione e colonizzazione di altri corpi celesti, lo sviluppo e il controllo di robot umanoidi, meccanismi che prevengano la messa in rete di virus informatici aventi effetti catastrofici.

Creare le condizioni perché la guerra smetta di essere un’opzione praticabile nelle relazioni internazionali è senz’altro un obiettivo che si colloca ai primissimi posti di un siffatto elenco di sfide a cui la comunità mondiale si trova, e si troverà, a dover far fronte. Al di là delle forme e dei meccanismi negoziali che il multilateralismo globale prenderà in un futuro più o meno prossimo, la volontà di regolare, limitare o escludere del tutto il ricorso alla violenza nella risoluzione dei conflitti è indissolubilmente interconnessa al tema degli armamenti, e quindi alla produzione, alla gestione e all’impiego dei principali mezzi di cui gli stati fino ad oggi si sono dotati per rispondere alle minacce alla loro sicurezza provenienti dall’arena internazionale. Qualsiasi riflessione sul tema, prima ancora che qualsiasi opzione o proposta politica in questo senso, deve in altre parole fare i conti e prendere le mosse da quanto la storia degli stati, specie quella dell’ultimo secolo, ci lascia in consegna tanto sulla diffusione delle armi convenzionali e non, quanto per ciò che riguarda gli sforzi già messi in campo sul tema del disarmo globale.

In questo capitolo dedicato principalmente alle cosiddette armi di distruzione di massa, dopo una rassegna introduttiva dedicata ai maggiori tipi di armamenti attualmente a disposizione e alla storia della loro proliferazione, seguirà una ricostruzione che affronta le principali tappe già percorse in tema di disarmo, non solo a livello multilaterale (sia globale che regionale), ma anche a livello bilaterale e quindi con un focus dedicato allo stato dell’arte delle relazioni di due attori come Stati Uniti e Russia, oggi protagonisti principali, dopo una corsa agli armamenti durata tutto il periodo della Guerra fredda, dei maggiori sforzi in materia di riduzione delle armi di distruzione di massa. A chiudere il capitolo sarà invece un paragrafo focalizzato sulle principali aree di crisi internazionali in quei contesti regionali dove la presenza di attori dotati di armi nucleari rende di portata eccezionale il potenziale di distruzione in caso di un’escalation dei livelli di conflittualità e di ricorso alla violenza.

I paesi europei membri della Nato investono complessivamente nella difesa circa un terzo (236 miliardi di dollari) di quanto spendono gli Stati Uniti, mentre l’Europa nel suo complesso circa la metà (376 miliardi di dollari).

I paesi mediorientali sono ai primi posti in classifica in termini di spesa militare su pil. Tra questi, l’Arabia Saudita vi destina lo 11%, l’Oman il 10%, gli Eau il 7% del pil.

Il più grande esercito del mondo è quello cinese (2,3 milioni di uomini), seguito da quelli statunitense (1,6 milioni), indiano (1,3), nordcoreano (1,1) e russo (1).

Armi e sicurezza: armi convenzionali e armi di distruzione di massa

Elemento sicuramente rilevante quando si affronta un tema come quello della sicurezza internazionale è dunque la situazione degli armamenti. Usualmente questi sono distinti in due tipologie: le armi convenzionali e quelle di distruzione di massa. Le prime rappresentano un tipo di armamento generalmente ritenuto legittimo e vengono definite come convenzionali sulla base di due elementi: possiedono un potenziale distruttivo ‘relativamente’ contenuto ed hanno maggiore capacità discriminante, poiché consentono una maggiore tutela della popolazione civile. Le seconde, invece, a loro volta suddivise in armi nucleari, biologiche e chimiche, sono accomunate dal fatto che possiedono un potenziale distruttivo enorme e quindi largamente indiscriminato, in quanto il loro impiego non consente di fare differenza tra le forze armate e la popolazione civile.

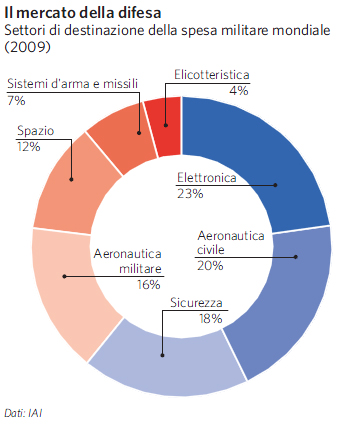

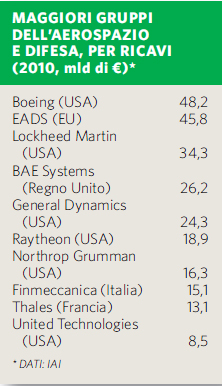

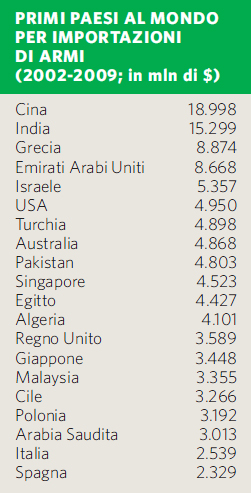

Il mercato dell’aerospazio, sicurezza e difesa è stimabile attualmente in 370 miliardi di euro, di cui 155 quello americano, 90 quello europeo e 125 il resto del mondo. A livello settoriale l’aeronautica civile pesa per il 20%, quella militare il 16%, l’elicotteristica il 4%, lo spazio il 12%, l’elettronica per la difesa il 23%, i sistemi d’arma e i missili il 7%, la sicurezza il 18%. Il baricentro si va progressivamente spostando dai paesi più sviluppati alle nuove potenze emergenti: Brasile, India, Cina, Turchia, Argentina. Al tradizionale mercato mediorientale (sempre sostenuto dalla produzione petrolifera) si aggiungono così quello asiatico e quello sudamericano, compensando il ridimensionamento di quello europeo e la stasi di quello americano. Fra le prime dieci società mondiali del settore, sei sono americane e quattro europee e insieme coprono circa due terzi del mercato.

L’industria del settore è profondamente cambiata in quest’ultimo ventennio, caratterizzandosi come aerospazio, sicurezza e difesa.

Aeronautica e spazio, un tempo facilmente distinguibili, hanno trovato importanti interazioni grazie ai sistemi di navigazione satellitare che stanno rivoluzionando il settore del traffico aereo. Aerospazio civile e militare vedono crescere la comunalità delle tecnologie e degli equipaggiamenti. Questo è ancora più evidente nel campo dei satelliti, dove la distinzione civile/militare dipende quasi solo dalle prestazioni, ma vi sono ormai molteplici casi in cui le esigenze civili sono simili a quelle militari, come per i requisiti di riservatezza necessari alle comunicazioni finanziarie o a quelli di accuratezza e dettaglio delle immagini necessarie per il monitoraggio antisismico, per la gestione degli interventi in caso di catastrofe, per fini giuridici. Sicurezza e difesa sono diventati due facce della stessa medaglia perché, con il sorgere delle guerre asimmetriche, le missioni internazionali associano compiti di sicurezza e di difesa e la stessa nozione di confine sul piano militare si è fusa con quella di sicurezza globale.

Sul piano della domanda, vi è una crescente interazione fra forze militari e di polizia, anche perché queste ultime sono chiamate a partecipare alle missioni internazionali, soprattutto al termine delle fasi acute delle crisi. Nello stesso tempo la commistione delle attività illegali fra criminalità organizzata, spaccio di droga e gestione dell’immigrazione illegale richiede che le forze di polizia utilizzino anche equipaggiamenti e mezzi analoghi a quelli delle forze armate. Nella battaglia contro il terrorismo internazionale, soprattutto di origine islamica, la tutela della sicurezza interna ed esterna vede affiancate tutte le competenti organizzazioni pubbliche e ripropone molte esigenze di interoperabilità e comunalità che un tempo erano esclusivo appannaggio del teatro militare.

Sul piano industriale, molte imprese grandi e medie hanno cercato di sfruttare le loro competenze allargandosi al mercato militare, se civili, o a quello civile, se militari. Nel campo dei velivoli ad ala fissa o rotante, della propulsione, della cantieristica, dei mezzi terrestri, dei sistemi elettronici, delle comunicazioni, dei satelliti sono ormai pochissime le industrie puramente militari. Se poi si considera che il mercato della sicurezza, in forte espansione, fa da ponte fra militare e civile (ma, proprio per questo, è accessibile da ambedue i lati), si può ritenere che la struttura industriale si caratterizzi oggi per la presenza di imprese miste. In questo contesto la piramide industriale si differenzia non tanto, come in passato, fra ‘piattaformisti’ ed ‘equipaggiatori’, quanto fra integratori di sistemi, produttori di sottosistemi e equipaggiamenti complessi, produttori di componenti.

Sul piano tecnologico, il confine fra le tecnologie destinate a applicazioni militari e quelle destinate al civile è sempre più limitato. È terminata l’era della supremazia tecnologica dei prodotti militari: le crescenti esigenze del mercato civile e la rapida espansione della sua parte tecnologicamente più avanzata hanno fatto sì che il trasferimento sia diventato bidirezionale. La disponibilità di soluzioni tecnologicamente avanzate di derivazione civile (legate allo sviluppo del trasporto aereo, delle comunicazioni, dell’informazione, delle attività finanziarie, ma anche al contrasto alla criminalità organizzata o alla pirateria informatica) e la necessità di contenere i costi degli equipaggiamenti militari, hanno reso possibile, se non indispensabile, questo cambiamento, mettendo fine all’imbarocchimento tecnologico che ha caratterizzato l’ultima fase della Guerra fredda.

Alla produzione e al traffico di armi corrisponde l’altra faccia della medaglia che caratterizza e completa un tema come quello delle armi convenzionali nel mondo: il loro utilizzo, tanto da parte degli stati quanto da parte di attori non statuali, come le reti terroristiche o della criminalità organizzata, e il loro dispiegamento nei contesti di crisi. Un’area dove va registrata una doppia tendenza: sebbene infatti la diffusione di armi, specie quelle leggere, continui a rappresentare un tratto caratteristico dei contesti ad alta conflittualità e l’acquisto dei più evoluti sistemi d’arma si confermi un immancabile capitolo di spesa degli apparati di difesa degli stati, lo sforzo per la riduzione di armamenti di questo tipo e la volontà di limitare il loro impiego si attestano come una delle issues internazionali dove si registra una buona convergenza tra gli stati. Emblematico in questo senso, non solo per la sua complessità ma anche per la rilevanza strategica del suo campo di applicazione, è il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa: proprio l’Europa infatti ha rappresentato per tutti i lunghi decenni della Guerra fredda il principale teatro di contrapposizione militare tra Est e Ovest del mondo e il raggiungimento di un’intesa tra i due blocchi nel rispettivo impiego di armi convenzionali è un precedente cruciale, ancorché del tutto peculiare, nella storia del disarmo mondiale.

Dopo questa breve trattazione delle armi convenzionali, ci si può ora rivolgere al principale tema del presente capitolo, e quindi alle cosiddette armi di distruzione di massa. Con questo termine si intendono le armi biologiche/batteriologiche, le armi chimiche e le armi nucleari: se l’eliminazione dei primi due tipi è ora sancita da appositi trattati internazionali, l’eliminazione delle armi nucleari è un obiettivo considerato desiderabile da significative maggioranze ovunque, ma ancora lungi dall’esser realizzato.

Il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa

All’inizio degli anni Novanta un lungo negoziato avente lo scopo di regolamentare le forze armate convenzionali (cioè, escluse le armi di distruzione di massa) in Europa si è concluso con un trattato, entrato in vigore nel 1992, al quale è associata la sigla Cfe (Conventional Forces in Europe). Nel contesto della situazione allora vigente, che vedeva in Europa due alleanze militari contrapposte - la Nato a ovest, il Patto di Varsavia a est - venivano fissati i numeri massimi complessivi consentiti a ciascuna delle due parti per cinque categorie di armi: 20.000 carri armati, 20.000 pezzi di artiglieria, 30.000 autoblindati, 6800 aerei e 2000 elicotteri da combattimento, oltre che ulteriori sottolimiti per i diversi paesi. Il Trattato prevedeva inoltre un articolato sistema di verifiche, comprese ispezioni in situ. La conclusione di questo importante accordo può esser considerata un positivo indizio della imminente fine della Guerra fredda.

Negli anni successivi il Trattato Cfe ha subito numerosi adattamenti, nel contesto dei grandi cambiamenti verificatisi in Europa: particolarmente rilevanti sono stati la fine del Patto di Varsavia, la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’espansione dell’Unione Europea e della Nato. Nel 2007 la Russia ha dichiarato il proprio ritiro dal Trattato, giustificandolo principalmente con i grandi cambiamenti avvenuti, ma indicando allo stesso tempo la propria disponibilità a concordare una nuova regolamentazione delle forze armate in Europa, più consona alle mutate circostanze geostrategiche. Anche da parte della Nato - specialmente dopo la transizione negli Stati Uniti dalla presidenza di George W. Bush a quella di Barack Obama - sembra esservi un’aperta disponibilità a concordare una nuova regolamentazione delle forze armate in Europa (generalmente ci si riferisce a tal proposito alla zona geografica dall’Atlantico agli Urali: Attu, Atlantic To The Urals). È presumibile che un negoziato formale inizierà presto fra Nato e Russia, anche nel contesto del positivo reset delle relazioni fra Stati Uniti e Russia conseguente alla recente conclusione del Trattato New Start.

Armi biologiche/batteriologiche

Le armi biologiche/batteriologiche sono quelle il cui scopo è incapacitare truppe, o colpire popolazioni civili, causando malattie. Il danno potenziale prodotto da queste armi è particolarmente serio, per la possibilità di produrre epidemie in popolazioni indifese (specie se non sono disponibili adeguate contromisure, per esempio vaccini); da questo punto di vista sono particolarmente pericolosi materiali biologici/batteriologici capaci di dar luogo a malattie infettive che tendano a causare epidemie, propagandosi in modo incontrollabile.

Una delle difficoltà maggiori per l’efficacia militare di questo tipo di armi in un campo di battaglia è la difficoltà di diffondere gli agenti patogeni in modo adeguato.

Per questo motivo, e inoltre perché gli effetti di attacchi di questo tipo sono generalmente non immediati e, in un contesto militare, efficaci contromisure possono essere approntate con relativa facilità (sia indumenti protettivi che vaccini), l’utilità offensiva di questo tipo di armamenti in un contesto bellico è dubbia. L’uso di aggressivi biologici/batteriologici appare viceversa più adatto come strumento terroristico, diretto contro popolazioni civili.

Qualche episodio di questo tipo si è verificato, sia nel passato – per esempio la deliberata diffusione di malattie infettive contro popolazioni indigene in un contesto di conquiste coloniali – che in tempi più recenti – per esempio in Giappone contro alcuni magistrati da parte della setta terroristica Aum Shinrikyo, di cui è più noto l’attacco terroristico effettuato nel 1995 nella metropolitana di Tokyo con l’uso di armi chimiche (sarin).

Lo sviluppo e l’uso di strumenti aggressivi di questo tipo è ora proibito dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, nota come Convenzione per le armi biologiche, entrata in vigore nel 1975 e di cui sono attualmente parti contraenti 155 stati; altri 16 l’hanno firmata ma non ancora ratificata, mentre 23 stati non l’hanno firmata. Tale Convenzione non prevede però strumenti internazionali di verifica. Il tentativo di concordare un protocollo aggiuntivo che istituisca un regime internazionale di efficaci verifiche, cosa non prevista dall’attuale testo, è stato finora impedito dal fatto che alcuni paesi (in particolare gli Stati Uniti) hanno preferito concentrarsi sulla ricerca e sviluppo di adeguate contromisure senza voler affrontare le interferenze su tali attività che, a detta di alcuni, verrebbero inevitabilmente causate da un adeguato regime internazionale di verifiche.

Non vi è pertanto alcuna garanzia che attualmente non sia in corso uno sviluppo clandestino di aggressivi di questo tipo, sia da parte di stati che da parte di gruppi terroristici sub-statali (la ricerca, lo sviluppo e la produzione, su scala ridotta, di aggressivi di questo tipo può esser effettuata anche in laboratori di dimensioni modeste). In passato programmi di questo tipo sono stati messi in piedi anche in paesi che erano parti contraenti della Convenzione sulle armi biologiche: in particolare nell’Unione Sovietica sussisteva un programma ultraclandestino di questo tipo di grandi dimensioni (Alibek, Handelman 1999).

Le potenzialità devastanti dello sviluppo ed uso di aggressivi biologici/batteriologici sono particolarmente preoccupanti a causa dei recenti enormi progressi scientifico-tecnologici nel campo delle bioscienze, comprese in particolare le tecniche di manipolazione genetica. In questo contesto la Convenzione sulle armi biologiche, nella misura in cui impedisce la ricerca e lo sviluppo di armi di questo tipo da parte dei paesi tecnologicamente più avanzati, ha comunque una indubbia utilità, anche se il completamento di tale Convenzione con un adeguato regime di verifiche resta un importante obiettivo per la comunità internazionale.

Armi chimiche

Le armi chimiche sono quelle il cui scopo è incapacitare truppe, o colpire popolazioni civili, mediante la diffusione di aggressivi chimici, tipicamente gas asfissianti.

Armi di questo tipo sono state utilizzate nel passato: per esempio in maniera estesa durante la Prima guerra mondiale (oltre 100.000 morti), dal regime fascista italiano in guerre coloniali nel Nord Africa negli anni Trenta, dal regime iracheno del dittatore Saddam Hussein nella guerra contro l’Iran.

Dopo la Prima guerra mondiale tali armi vennero proibite dalla Convenzione di Ginevra del 1925, che peraltro ne bandiva solo il primo uso, e pertanto ne consentiva lo sviluppo. Ciononostante queste armi non vennero usate durante la Seconda guerra mondiale, quanto meno in Europa.

Nel 1992, dopo un lungo negoziato, è stato concordato il testo della Convenzione sulle armi chimiche, che è entrata in vigore nel 1997. Tale Convenzione mette al bando non solo l’uso, ma anche lo sviluppo, la produzione, l’acquisizione, l’immagazzinamento, la conservazione e il trasferimento di questo tipo di strumenti bellici. La Convenzione prevede inoltre un efficace sistema di verifiche, che comporta, in qualche misura, una supervisione dell’intera industria chimica mondiale. A tal fine è nata l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw), con sede a L’Aia. La Convenzione prevede inoltre l’eliminazione degli arsenali di tali armi che erano stati accumulati da alcuni (pochi) stati: in particolare Stati Uniti e Unione Sovietica avevano accumulato enormi arsenali di armi chimiche, la cui eliminazione ha comportato sostanziali investimenti ed è tuttora in corso.

Della Convenzione sulle armi chimiche sono attualmente parti contraenti 188 stati, che includono il 98% della popolazione e del territorio del globo terrestre, e il 98% dell’industria chimica mondiale. Solo sette stati non ne sono parte: Israele e Myanmar, che l’hanno firmata ma non ancora ratificata, e Angola, Corea del Nord, Egitto, Siria e Somalia, che non l’hanno firmata.

Armi nucleari

La differenza qualitativa delle armi nucleari dagli altri tipi di armi – in particolare, da quelle che usano esplosivi convenzionali, basati su reazioni chimiche – origina dall’enorme differenza (dell’ordine di milioni di volte) fra le energie in gioco nei fenomeni nucleari rispetto a quelli chimici. Per esempio, la maggiore bomba nucleare esplosa sperimentalmente (dall’Unione Sovietica, nell’alta atmosfera: 30 ottobre 1961) liberò in una frazione di secondo un’energia circa dieci volte maggiore di quella liberata cumulativamente in tutte le esplosioni effettuate in tutte le precedenti guerre nella storia dell’umanità.

Le esplosioni nucleari, oltre agli effetti dirompenti dell’onda d’urto, producono una vampa di calore che, oltre a causare ustioni, provoca incendi su vasta scala, che possono coinvolgere un’intera metropoli, dando luogo al fenomeno della ‘tempesta di fuoco’ o ‘effetto braciere’: un’intera città in fiamme, con forti venti dall’esterno verso il centro e poi l’alto, che consumano tutto l’ossigeno nella zona centrale, causando la morte anche nei rifugi sotterranei meglio protetti, se non dotati di apposite riserve di ossigeno (Eden 2004). Vi è inoltre un effetto specifico delle armi nucleari, che non ha riscontro nei bombardamenti convenzionali: la radioattività. Sia quella prodotta immediatamente (prevalentemente neutroni e raggi gamma), che quella prodotta dalla ricaduta di materiali risucchiati dall’esplosione (se avvenuta a quota tale che la palla di fuoco abbia toccato il suolo), radioattivi perché mescolati ai prodotti di fissione della bomba o perché resi essi stessi radioattivi dal flusso di neutroni associato all’esplosione nucleare. La relativa importanza letale di questi diversi effetti dipende dalla resa energetica della bomba e dalla quota a cui avviene l’esplosione (Glasstone 1962).

Armi nucleari sono state utilizzate in guerra solo due volte, il 6 e 9 agosto 1945, a Hiroshima e Nagasaki, causando circa 200.000 morti. Non sono mai più state usate – nei successivi 65 anni – ‘per far danno’ (laddove circa due migliaia di esplosioni nucleari sperimentali sono state effettuate) anche quando paesi che disponevano di enormi arsenali nucleari sono stati sconfitti da paesi che non ne disponevano affatto (per esempio gli Stati Uniti in Vietnam e l’Unione Sovietica in Afghanistan): ulteriore evidenza della natura del tutto peculiare di queste armi.

Dottrine e arsenali nucleari

Per comprendere l’evoluzione degli arsenali nucleari occorre tener conto delle logiche che sono state sviluppate per giustificarne l’utilità strategica, senza peraltro dimenticare che le elucubrazioni in proposito hanno tutte un carattere essenzialmente ipotetico, non essendo mai più state effettivamente utilizzate in combattimento armi nucleari dopo i due bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Il concetto principale è quello della ‘dissuasione’ (deterrence), secondo cui il timore di una risposta con armi nucleari dissuaderebbe atti aggressivi che verrebbero altrimenti compiuti da un avversario. Ma anche altri concetti, più elementari ma politicamente rilevanti, hanno stimolato la corsa al riarmo nucleare, per esempio quello della ‘parità’ (esteso a un confronto fra ciascun tipo di armi nucleari, con la sottolineatura solo di quella categoria nella quale la propria parte appariva inferiore) e l’elusivo concetto del maggior ‘prestigio’ derivante per un paese dal possesso di armi nucleari. Tale concetto è rafforzato dalla constatazione che i cinque paesi riconosciuti come militarmente nucleari dal Trattato contro la proliferazione degli armamenti nucleari (Ntp) coincidono con i cinque membri permanenti (dunque con diritto di veto) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ancorché tale coincidenza non abbia alcuna rilevanza formale, ma solo un’origine storica), ma è evidentemente contraddetto dalla constatazione che il prestigio di uno stato dipende principalmente dalla sua prestanza socio-economica – si pensi per esempio, nell’ambito dell’Unione Europea, al peso relativo della Germania, paese militarmente non nucleare, rispetto a Francia o Regno Unito, paesi militarmente nucleari.

Uno sviluppo concettualmente importante delle dottrine strategiche relative alle armi nucleari consisterà nello stabilire che – fino a quando tali armi sussisteranno – il loro ‘esclusivo’ ruolo è quello di dissuadere un attacco ‘con armi nucleari’. Ciò ovviamente aprirebbe la via a impegni di ‘non primo uso’ delle armi nucleari, aventi valore simbolico in quanto non verificabili, ma nondimeno potenzialmente utili, anche in funzione antiproliferatoria. E sarebbe un passo verso la transizione a un mondo libero dalle armi nucleari. La nuova dottrina strategica (Nuclear Posture) degli Stati Uniti, resa pubblica (per la prima volta) nel maggio 2010 (subito prima dell’ottava Conferenza di riesame dell’Npt), ha registrato un significativo, seppur incompleto, passo in questa direzione, stabilendo (per la prima volta) che il ruolo ‘fondamentale’ delle armi nucleari americane è quello di dissuadere un attacco ‘con armi nucleari’. Gli Stati Uniti hanno inoltre (anche in questo caso per la prima volta) reso pubblico l’inventario di tutte le loro armi nucleari operative: tali dati, considerando la natura relativamente aperta della società americana, erano sostanzialmente noti, nondimeno la loro pubblicazione ufficiale rappresenta un passo importante, anche come esempio da seguire per gli altri paesi dotati di armi nucleari, alcuni dei quali (per esempio la Cina) sono assai meno trasparenti.

Il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari

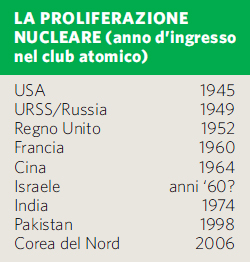

Nella seconda metà degli anni Sessanta, cinque paesi (Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito, Francia e Cina) avevano dimostrato la capacità di produrre esplosioni nucleari, avendo effettuato esperimenti di questo tipo. E molti altri paesi avevano intrapreso programmi di ricerca e sviluppo – per lo più mantenuti segreti – aventi lo stesso scopo.

La prospettiva di una rincorsa – che si sarebbe autoalimentata – all’acquisizione di armamenti nucleari faceva prevedere un’integrazione di armi di questo tipo nelle forze armate di mezzo mondo, e quindi un loro uso generalizzato: con la conseguenza di esiti catastrofici, il rischio della fine della nostra civilizzazione, forse perfino del genere umano.

In questo contesto nacque il suddetto Trattato contro la proliferazione degli armamenti nucleari (Npt). Concordato nel 1968, entrò in vigore nel 1970. Tale Trattato ha codificato la distinzione fra i cinque paesi militarmente nucleari e tutti gli altri: i primi si impegnavano a non trasferire armi nucleari ad altri stati e a non aiutare altri stati ad acquisire tali armi e – pur senza alcuno specifico traguardo temporale – a condividere col resto del mondo l’impegno «a perseguire negoziati in buona fede circa misure efficaci volte a far cessare presto la corsa al riarmo nucleare e a realizzare il disarmo nucleare». Tutti gli altri stati si impegnavano a non acquisire armi nucleari. Veniva inoltre sancito il diritto di tutti gli stati a usufruire di tecnologie nucleari a scopi pacifici.

La verifica del rispetto del Trattato veniva affidata all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea), con sede a Vienna: in tale contesto i paesi militarmente non nucleari accettavano un regime di controlli e ispezioni da parte dell’Iaea.

L’Npt prevedeva inoltre una conferenza di riesame ogni cinque anni; alla quinta di queste conferenze, nel 1995, venne trasformato in un trattato perpetuo. Per convincere i paesi militarmente non nucleari ad accettare tale decisione, i paesi militarmente nucleari – e in particolare Stati Uniti e Russia, i due paesi che possedevano oltre il 95% delle armi nucleari allora esistenti – si impegnarono a una serie di misure volte a diminuire il ruolo delle armi nucleari e a far progredire il disarmo nucleare. Non tutte queste promesse vennero successivamente mantenute, specialmente quando negli Stati Uniti l’amministrazione Bush, assai critica del controllo degli armamenti, successe all’amministrazione Clinton.

Nonostante inizialmente l’Npt fosse avversato da due dei cinque paesi militarmente nucleari (la Francia di De Gaulle e la Cina di Mao) e da numerosi altri paesi, in prosieguo di tempo si rivelò di notevole efficacia. Oggi ne sono parte contraente tutti i paesi del mondo salvo tre o forse quattro: India, Israele e Pakistan, che non l’hanno mai firmato, e la Corea del Nord, il cui status ha elementi di ambiguità. I tre paesi che non l’hanno mai firmato hanno in seguito acquisito armi nucleari: India e Pakistan apertamente, e dimostrando tale capacità mediante esplosioni nucleari sperimentali sotterranee, mentre Israele nel contesto di una deliberata scelta politica di ‘opacità’ in questo campo. Sempre l’Npt ha fornito il quadro istituzionale in cui inserire paesi che dopo aver acquisito armi nucleari vi hanno rinunciato: il Sudafrica, che ha aderito all’Npt dopo la propria transizione a un regime di democrazia maggioritaria (senza discriminazioni razziali) e che prima aveva segretamente realizzato circa sei bombe nucleari, e Bielorussia, Kazakistan e Ucraina, tre paesi divenuti indipendenti dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica (1991) e che si trovarono a possedere, schierate sul loro territorio, armi nucleari strategiche (nel caso di Kazakistan e Ucraina arsenali enormi, maggiori di quelli combinati di Regno Unito, Francia e Cina), a cui scelsero di rinunciare proprio accettando di aderire all’Npt (le armi nucleari vennero trasferite in Russia, con l’impegno che venissero eliminate).

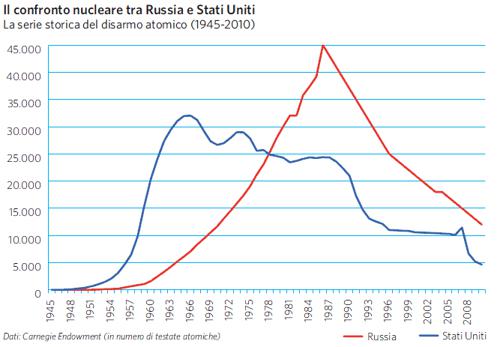

Quanto all’impegno a far progredire il disarmo nucleare, esso non venne di fatto rispettato dai paesi militarmente nucleari negli anni successivi all’entrata in vigore dell’Npt: nel contesto della Guerra fredda, infatti, gli arsenali nucleari delle due maggiori potenze nucleari, Stati Uniti e Unione Sovietica, crebbero enormemente, raggiungendo il loro massimo storico intorno al 1986. Sarà solo la fine della Guerra fredda che farà finalmente registrare una sostanziale diminuzione di tali arsenali.

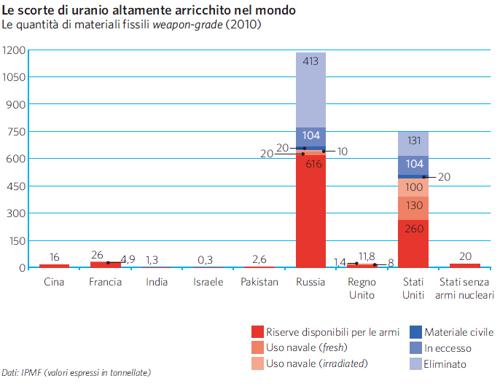

L’ottava conferenza internazionale di riesame dell’Npt – a differenza delle due precedenti – si è conclusa (maggio 2010) con un accordo unanime, comprendente un universale impegno alla futura realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari, e l’indicazione dei passi da intraprendere in tale direzione: ulteriori progressi nel disarmo nucleare; l’entrata in vigore del Comprehensive Test Ban Treaty (Ctbt); un accordo internazionale per bloccare del tutto la produzione di materiali fissili weapon-grade (le materie prime per la produzione di armi nucleari, uranio altamente arricchito nell’isotopo 235 e plutonio, la cui produzione è peraltro sospesa da tempo nei principali paesi militarmente nucleari) e per eliminare e mettere in sicurezza tali materiali ovunque (onde evitare la loro acquisizione e utilizzazione da terroristi); un rafforzamento ed estensione del regime di non proliferazione delle armi nucleari, affrontando in particolare la situazione del Medio Oriente.

Va ricordato, infine, che le zone libere dalle armi nucleari (Nwfzs, Nuclear-Weapon-Free Zones) costituiscono un secondo importante meccanismo, previsto dallo stesso Npt, per impedire la proliferazione delle armi nucleari. Numerosi paesi fanno parte sia del Npt che di una Nwfz.

Il Trattato che mette al bando tutte le esplosioni nucleari sperimentali (Ctbt)

Primo scopo del primo trattato internazionale che introdusse limitazioni alle esplosioni nucleari sperimentali fu quello di impedire tali esplosioni nell’atmosfera, che producevano ricadute radioattive. Fu concluso nel 1963 fra Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica, con l’opposizione delle altre due potenze nucleari, che infatti continuarono a effettuare esperimenti nucleari nell’atmosfera fino al 1974 (Francia) e al 1980 (Cina), laddove Usa e Russia continuarono a farle solo sotto terra.

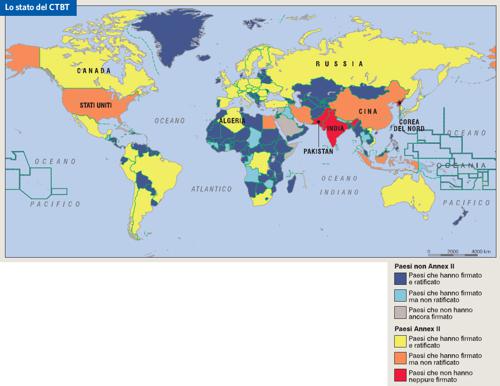

Dopo altri trattati che hanno introdotto ulteriori limitazioni, ancorché parziali, alle esplosioni nucleari sperimentali, venne concluso nel 1996 il Comprehensive Test Ban Treaty (Ctbt) che mette al bando tutte le esplosioni nucleari sperimentali. Aperto alla firma nella sede delle Nazioni Unite a New York il 10 settembre 1996, venne immediatamente firmato da 71 stati, compresi tutti e cinque quelli considerati militarmente nucleari secondo il Trattato di non proliferazione (cioè Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina).

Il Trattato entrerà formalmente in vigore 180 giorni dopo che l’ultimo dei 44 stati identificati in una apposita lista (l’Annex 2) lo avrà ratificato, anche se, come tutti i Trattati, costituisce un formale impegno per ciascuno stato dal momento in cui lo ha firmato. Alla fine del 2010 il Ctbt è stato firmato da 182 stati (su 195 membri delle Nazioni Unite) e ratificato da 153 stati, dei quali 35 sono compresi nell’Annex 2; dei nove stati mancanti per l’entrata in vigore, sei hanno firmato ma non ancora ratificato (Cina, Egitto, Indonesia, Iran, Israele, Stati Uniti) e tre non hanno firmato (Corea del Nord, India e Pakistan). La ratifica da parte degli Stati Uniti presumibilmente verrebbe seguita dalla ratifica di altri stati, e costituisce un forte impegno dell’amministrazione Obama, ma non è chiaro se la necessaria maggioranza di 67 voti al Senato degli Stati Uniti sarà realizzabile prima delle prossime elezioni presidenziali (novembre 2012).

Comunque attualmente (inizio 2011) nessun paese (salvo forse la Corea del Nord) sembra manifestare alcuna intenzione di violare la moratoria - vigente di fatto - sugli esperimenti di esplosioni nucleari.

Nel frattempo è già nata un’organizzazione internazionale, prevista dal Ctbt: si tratta della Comprehensive Test Ban Treaty Organization (Ctbto), con sede a Vienna, avente il compito di verificare il rispetto del Ctbt, e che si è dotata di un’imponente attrezzatura, con stazioni di rilevamento in tutto il mondo utilizzanti una molteplicità di diverse tecnologie, del tutto adeguate a garantire che il Ctbt non possa esser significativamente violato clandestinamente.

Zone libere dalle armi nucleari (Nwfz)

Una zona libera dalle armi nucleari (NWFZ) è una regione specifica del mondo nella quale i paesi si impegnano volontariamente a non realizzare, acquisire, sperimentare o possedere armi nucleari. Non sono previste limitazioni all’uso di energia nucleare. Sono generalmente previste apposite istituzioni - che possono coincidere o collaborare con l’IAEA - per verificare il rispetto della NWFZ da parte degli stati che ne fanno parte.

Esistono attualmente cinque zone siffatte, quattro delle quali coprono l’intero emisfero sud del globo terrestre.

I trattati che istituiscono le NWFZs includono dei protocolli, accettati dai cinque paesi considerati militarmente nucleari dall’NPT, che li impegnano a rispettare la NWFZ e a non usare, né minacciare di usare, armi nucleari contro i paesi facenti parte della NWFZ.

Oltre ai trattati che istituiscono le NWFZs costituite da stati, vi sono trattati (largamente accettati dalla comunità internazionale) che escludono lo stazionamento di armi nucleari da aree caratterizzate in termini geografici anziché politici: il fondo del mare, lo spazio e i corpi celesti (compresa la luna), l’Antartide. Inoltre la Mongolia si è autoproclamata zona libera da armi nucleari, e questo suo status è internazionalmente riconosciuto.

La possibilità di istituire ulteriori specifiche NWFZs potrebbe offrire la miglior soluzione per alcune delle aree geopolitiche a maggior rischio di proliferazione, in particolare per il ‘Medio Oriente esteso’ e per la penisola coreana.

I trattati russo-americani di controllo e riduzione delle armi nucleari

Durante l’ultimo mezzo secolo numerosi accordi di controllo e riduzione degli armamenti nucleari, stipulati dagli Stati Uniti prima con l’Unione Sovietica e poi con la Russia, hanno significativamente influito – pur nell’alternarsi, specialmente negli Stati Uniti, di classi dirigenti più o meno favorevoli ad accordi di questo tipo – sulla dinamica degli arsenali dei due maggiori paesi militarmente nucleari.

Il più recente accordo di questo tipo – il cosiddetto New Start (Strategic Arms Reduction Treaty) – è stato firmato dai presidenti di Russia e Stati Uniti, rispettivamente Dmitrij Medvedev e Barack Obama, l’8 aprile 2010 a Praga. È stato ratificato dal Senato degli Stati Uniti con 71 voti a favore (ne occorrevano almeno 67) il 22 dicembre 2010, e dalla Duma russa il 25 gennaio 2011. Riguarda le sole armi cosiddette strategiche, testate nucleari su missili intercontinentali basati al suolo (Intercontinental Ballistic Missiles, Icbms) e su appositi sommergibili (Submarine Launched Ballistic Missiles, Slbms), e armi nucleari trasportate da bombardieri pesanti.

Il New Start fissa a 1550 il numero massimo di testate nucleari strategiche, sulla base, tuttavia, di regole di conteggio che in realtà consentono numeri maggiori, perché ogni bombardiere (ma non ogni missile) viene contato come una sola unità, indipendentemente dal numero di bombe che può trasportare (ciò per la difficoltà di verificare tale numero). Il fatto che vi siano limiti al numero di testate rappresenta comunque un progresso significativo: i trattati precedenti, infatti, limitavano solo il numero di vettori. Il Trattato limita anche il numero complessivo proprio dei vettori di armi nucleari strategiche, fissato a 800, se si contano anche quelli non operativi, e a 700, se si contano solo quelli schierati. Queste limitazioni comportano riduzioni significative degli arsenali nucleari strategici esistenti (ordine di grandezza: da un quarto a metà), da realizzare entro sette anni dall’entrata in vigore del Trattato, che è previsto valere per dieci anni, con la possibilità di un prolungamento consensuale per altri cinque anni. Il Trattato non riguarda, invece, le cosiddette armi nucleari tattiche, la cui limitazione è rinviata a una successiva trattativa, né quelle non schierate e in attesa di esser disattivate. Poiché i numeri di queste armi nucleari sono tuttora enormi (complessivamente, decine di migliaia), le riduzioni previste dal nuovo Trattato appaiono assai modeste se confrontate al numero totale di armi nucleari tuttora esistenti.

Un aspetto positivo e importante del New Start è la reintroduzione di un sistema di verifiche: mediante ‘mezzi nazionali’ non intrusivi, prevalentemente osservazioni da satelliti (con specifici impegni reciproci per facilitarne l’efficacia) e inoltre con ispezioni in situ (fino a 18 all’anno). Una disposizione particolarmente importante, specie se confrontata con il precedente accordo di limitazione degli arsenali nucleari, il Sort (Strategic Offensive Reductions Treaty), firmato per gli Stati Uniti dal presidente George W. Bush il 24 maggio 2002; questo, infatti, non prevedendo alcuna forma di verifica, lasciava ampio spazio ai detrattori di ogni accordo di limitazione degli armamenti e di disarmo nucleare, che potevano facilmente accusare la controparte di violarne gli impegni presi.

L’aspetto più importante del nuovo accordo, d’altra parte, è quello di aver sancito la transizione (reset) dei rapporti fra Usa e Russia: dalla fase essenzialmente antagonistica caratteristica della presidenza di George W. Bush, a una nuova fase distensiva e cooperativa, indispensabile per affrontare sfide cruciali per il futuro del mondo, come il rischio di proliferazione delle armi nucleari, la lotta al terrorismo internazionale, o ancora la prospettiva di una completa eliminazione delle armi di distruzione di massa.

La dottrina nucleare della Nato e i rapporti con la Russia

Dalla fine della Guerra fredda gli stati membri della Nato hanno dato avvio a un processo di revisione e aggiornamento del concetto strategico che deve guidare l’Organizzazione. Al suo interno ha trovato spazio anche un’evoluzione della dottrina nucleare dell’Alleanza, che se da una parte segnala con evidenza il ridimensionamento del ruolo affidato alle armi nucleari, dall’altra registra per il momento una minore disponibilità, rispetto a quanto deciso recentemente dagli Stati Uniti, a restringerne il ruolo alla sola dissuasione di un attacco con armi nucleari, forse anche a causa della difficoltà di concordare una posizione comune fra tutti i 28 paesi che fanno ora parte della Nato, compresi quelli geograficamente più vicini alla Russia.

Nel contesto dell’atteggiamento cooperativo - recentemente riaffermato (novembre 2010) - rispetto alla Russia, è poi importante l’apertura a uno sviluppo comune di difese antimissilistiche, specialmente perché la prospettiva di uno sviluppo unilaterale, da parte degli Stati Uniti e della Nato, costituiva il maggior elemento del contendere dal punto di vista della Russia, ove settori importanti della dirigenza politica e militare interpretano tale sviluppo come diretto ad annullare la valenza dissuasiva del potenziale nucleare russo. Nonostante i giustificati dubbi circa le effettive prospettive di efficace operatività di tali sviluppi tecnologici, la loro attrattiva per le opinioni pubbliche - specialmente negli Stati Uniti - rende investimenti in questa direzione politicamente inevitabili, ed è pertanto desiderabile che la loro potenzialità di fomentare un clima antagonistico fra Russia e Nato (e Stati Uniti) venga annullata mediante accordi per un impegno cooperativo in questo campo.

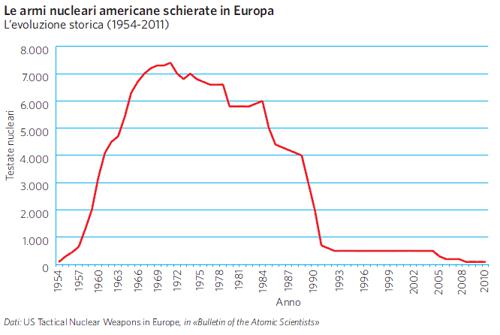

Nel pieno della Guerra fredda la percezione da parte della Nato di una forte inferiorità in campo convenzionale aveva prodotto un affidamento compensativo nella presenza di armi nucleari cosiddette tattiche: sicché un numero enorme di tali armi erano state stanziate dagli Stati Uniti sul territorio europeo (fino ad oltre 7000, di molti diversi tipi: missili a corta e media portata, bombe aerotrasportate, proiettili di artiglieria, mine, ecc.). Oggi il numero di tali armi è drasticamente ridotto: pochissime centinaia, e di un solo tipo (bombe aerotrasportate).

Tali armi sono ora stazionate in pochi paesi Nato e la loro rilevanza militare è trascurabile (documenti ufficiali della Nato asseriscono che le procedure per un loro eventuale impiego richiederebbero mesi). Sussiste tuttavia una certa riluttanza a cessare del tutto la loro presenza, cui si attribuisce un significato simbolico, o un qualche valore di scambio nel contesto di un negoziato per il ritiro delle armi nucleari tattiche stanziate sul territorio europeo della Russia (cioè a ovest degli Urali), assai più numerose - in quanto è ora la Russia a sentirsi molto più debole della Nato nel settore delle armi convenzionali e a pretendere perciò di compensare tale inferiorità mediante la presenza di armi nucleari tattiche.

Le armi nucleari americane stanziate sul territorio dell’Europa occidentale non configurano una violazione dell’Npt (quanto meno nella sua interpretazione canonica, peraltro non universalmente accettata) in quanto - anche se alcune sono assegnate ad aeroplani appartenenti ai paesi in cui sono schierate - il loro eventuale impiego richiede una decisione degli Stati Uniti (oltre che del paese ospitante). Ma tali armi sono ora le sole armi nucleari nel mondo schierate sul territorio di un paese diverso da quello che le possiede: pertanto il loro completo ritiro negli Stati Uniti comporterebbe l’instaurazione - di fatto, se non de iure - di una norma universalmente osservata, secondo cui armi nucleari basate al suolo sono schierate solo nel territorio del paese che le possiede.

La minaccia nucleare: tra conflitti regionali e terrorismo globale

Gli sforzi e le misure messi in campo dalla comunità internazionale per la non proliferazione nucleare hanno fino ad oggi conseguito risultati discreti, anche se non ancora definitivi e di certo incompleti: soprattutto nei contesti dove esistono accesi motivi di conflitto politico o dove sono presenti stati particolarmente isolati dal punto di vista diplomatico, infatti, la capacità di presa di tali misure è sicuramente inferiore. Così, identificare tali contesti, pur nelle rispettive peculiarità, ci permette di individuare i teatri attualmente a più alto rischio di proliferazione o dove la presenza di attori già con capacità nucleari rende il livello di conflittualità di portata eccezionale. Principali focolai di insicurezza internazionale sono in questo senso il ‘Medio Oriente esteso’, il conflitto indo-pakistano e la questione della Corea del Nord, ai quali va poi aggiunto un fenomeno specifico e di natura transnazionale come quello rappresentato dal rischio che le reti terroristiche mondiali riescano a entrare in possesso di armi di distruzione di massa.

Il Medio Oriente esteso

Il Medio Oriente esteso comprende certamente l’Iran, e forse anche Afghanistan e Pakistan.

Se attualmente l’agenda mediorientale è dominata dalle rivolte popolari della cosiddetta ‘primavera araba’, che dall’inizio del 2011 stanno interessando la gran parte degli stati della regione e che hanno fino ad ora prodotto la caduta di due consolidati regimi come quello di Ben ̔Alī in Tunisia e quello di Mubarak in Egitto, oltre che l’intervento armato della Nato contro la Libia di Gheddafi, la questione che da più a lungo caratterizza e influenza le dinamiche politiche dell’area è senz’altro rappresentata dal conflitto israeliano-palestinese. Sui due lati della contesa, oltre a uno stato di tensione costante alimentato da più di sessant’anni di contrapposizione politica, ideologica e militare, si trovano da una parte il rifiuto della maggioranza dei paesi arabi di riconoscere lo Stato di Israele, dall’altra la percezione di insicurezza di quest’ultimo e quindi la sua tendenza a privilegiare soluzioni fondate sulla propria preponderanza militare piuttosto che su compromessi, nel contesto di una democrazia parlamentare che assegna un’influenza spropositata ai gruppi più oltranzisti.

Ed è proprio nell’ambito di questo conflitto che la scelta di Israele di dotarsi di un armamento nucleare ha creato e crea un potenziale stimolo proliferatorio per altri paesi della regione mediorientale, nonostante la scelta, coerentemente seguita finora da Israele, di non brandire tale potenziale arma come strumento di pressione politico-strategica, ma di mantenere un atteggiamento di totale ‘opacità’ al riguardo, che pure ha fino ad ora comportato la preclusione di un vero dibattito politico domestico sul tema.

Per questo è presumibile che una definitiva soluzione del problema del Medio Oriente esteso comporterà due condizioni: da un lato la nascita di un autonomo stato palestinese, con un accordo che metta fine a tutte le questioni comprese nel contenzioso israeliano-palestinese, la risoluzione degli altri problemi territoriali ancora aperti (come per le alture del Golan, fra Israele e Siria) e il riconoscimento reciproco di tutti gli stati (compreso Israele) mediorientali; dall’altro, un’universale adesione da parte di tutti gli attori dell’area all’Npt (compreso quindi Israele, che in tale contesto dovrà rinunciare al proprio potenziale nucleare), nonché ai trattati internazionali che mettono al bando le armi chimiche e biologico/batteriologiche, e dunque la completa esclusione da tale regione di tutte le armi di distruzione di massa. Questo regime potrebbe forse esser ulteriormente sancito – e più facilmente reso accettabile – dalla creazione di una apposita zona libera da tutte le armi di distruzione di massa, comprendente tutti gli stati del Medio Oriente esteso e dotata di un suo proprio regime di verifiche.

Una soluzione concordata del problema israeliano-palestinese faciliterebbe il riconoscimento di Israele da parte di tutti gli stati del Medio Oriente esteso: anche i più vocali oppositori dell’esistenza dello Stato di Israele – quali il presidente dell’Iran Mahmoud Amhadinejad – lo hanno talvolta ammesso. Proprio associata all’Iran, alla presidenza di Amhadinejad e alla sua volontà di sviluppare un autonomo programma nucleare si trova l’altra macro-questione che, accanto e in connessione con la politica nucleare israeliana, rappresenta da almeno dieci anni la sfida principale alla non proliferazione nell’area mediorientale.

Il programma nucleare iraniano ha rappresentato uno dei maggiori elementi di preoccupazione della comunità internazionale lungo quasi tutto il primo decennio del nuovo millennio. Nonostante accordi temporanei, incontri diplomatici, pressioni, sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e minacce di interventi militari preventivi, i timori occidentali non sono stati fugati, ed anzi l’Iran progredisce continuamente nel raffinare la propria capacità tecnologica in quel campo, tanto che diversi analisti ritengono che Teheran sia ormai in possesso di una capacità nucleare militare latente.

Capire le motivazioni e le reali intenzioni iraniane è oltremodo difficile, sia per la strutturale complessità delle politiche di sicurezza della Repubblica Islamica dell’Iran, sia per il frazionamento della sua élite di potere, che spinge le contrapposte fazioni ad assumere atteggiamenti contradditori e duplici.

In estrema sintesi sono identificabili tre fasi principali che riguardano il programma nucleare del paese:

1. Dalle prime ricerche ai tempi dello shāh Pahlavi alle rivelazioni del 2002

L’interesse dell’Iran per la tecnologia nucleare è iniziato molto prima della Repubblica Islamica, addirittura negli anni Cinquanta. Tuttavia, fu solo alla fine degli anni Sessanta, allorché gli Usa fornirono al paese un reattore di ricerca (un 5 Megawatt-Thermal Research Reactor, Trr) nell’ambito dell’Atom for Peace Program, che il programma nucleare iraniano ebbe impulso reale e l’Iran entrò nel Trattato di non proliferazione nucleare (Npt). Negli anni successivi, il programma ricevette enormi finanziamenti governativi: lo sh¯ah immaginava addirittura la creazione di una ventina di centrali nucleari (per 23.000 Mw). A tal fine il governo iraniano stipulò una pluralità di contratti e accordi internazionali per la fornitura di impianti nucleari civili e per arrivare alla produzione autonoma di uranio arricchito. Con la rivoluzione del 1979 il programma nucleare iraniano subì una lunga interruzione. Fu solo alla fine degli anni Ottanta che Teheran ritornò a riavviarlo, siglando accordi con alcuni paesi asiatici. Nel gennaio 1995 venne infine annunciato che Mosca avrebbe completato l’abbandonata centrale di Bushehr e ne avrebbe realizzate altre tre, nell’ambito di un ambizioso progetto del governo di Teheran per ridurre il consumo interno di petrolio e gas. Il dibattito sulle reali finalità del programma nucleare iraniano tornò prepotentemente alla ribalta della politica internazionale verso la metà del 2002, dopo che esponenti di un gruppo di opposizione iraniana rivelarono l’esistenza di due impianti fino ad allora sconosciuti (le istallazioni di Arak e Natanz, quest’ultimo per l’arricchimento dell’uranio).

2. I tentativi di accordo con l’Europa (2003-06)

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea) rilevò omesse dichiarazioni e una mancanza di trasparenza da parte iraniana, sia pure senza trovare prove evidenti di un programma nucleare militare clandestino. Per evitare una nuova crisi internazionale - evitando una nuova spaccatura tra Europa e Usa dopo quella avvenuta in occasione della decisione statunitense di attaccare l’Iraq nella primavera del 2003 - Francia, Germania e Regno Unito (i cosiddetti E-3) avviarono una fase di trattative con il governo iraniano per raggiungere un compromesso accettabile sulla questione. Nell’ottobre 2003 e nel novembre 2004 due accordi riconobbero il diritto teorico dell’Iran ad avere attività di arricchimento; tuttavia, in cambio di annunciate ricompense politiche, economiche e tecniche, l’Iran accettò di sospendere volontariamente e temporaneamente tutte le sue attività di arricchimento. Intanto però i negoziati per una soluzione definitiva stagnavano. Lo scoglio principale era l’opposizione di Washington a ogni accordo che non prevedesse una sospensione irreversibile delle attività di arricchimento. Su questo punto naufragò la proposta iraniana dell’aprile 2005, che prevedeva che l’Iran continuasse ricerche su un limitato numero di centrifughe, sotto stretto controllo dell’Iaea. Il rifiuto della proposta iraniana rappresentò la fine della possibilità di accordo: la vittoria nelle elezioni presidenziali iraniane del 2005 dell’ultraradicale Ahmadinejad pose gli E-3 dinanzi a negoziatori molto più rigidi, i quali rigettarono sprezzantemente una nuova proposta europea.

3.Le sanzioni Un e le aperture del presidente Obama (2006-11)

Con la ripresa delle attività per l’arricchimento dell’uranio da parte iraniana, agli inizi del 2006, l’Iaea comunicò di non essere in grado di stabilire se in Iran vi fosse o meno un programma nucleare clandestino a scopi militari. Per certo, vi erano state omissioni e comportamenti anomali da parte del governo iraniano che imponevano il trasferimento del file iraniano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Dopo molti compromessi e dibattiti, e dopo una nuova offerta di un pacchetto di incentivi da parte dei ‘P5+1’ – ossia i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza più la Germania – fra il 2006 e il 2008 vennero imposte diverse risoluzioni che intimavano la sospensione del programma di arricchimento e imponevano sanzioni finanziarie e tecnologiche, rese più dure da misure finanziarie unilaterali decise da Unione Europea e Usa. Aumentarono poi le minacce di azioni militari aeree preventive da parte israeliana o statunitense contro i siti del programma nucleare iraniano.

Nel 2009, la nuova presidenza Obama cambiò strategia, offrendo trattative dirette e senza precondizioni. Del resto, dopo la drammatica crisi finanziaria globale e dopo il deterioramento dello scenario di sicurezza in Afghanistan, la passata politica di chiusura sembrava insostenibile, anche alla luce dei nuovi rapporti dell’Iaea, che confermavano gli allarmanti progressi nel numero e nella qualità degli impianti iraniani. A Teheran anche gli ultraradicali sembravano voler raggiungere un compromesso, sia per la loro crisi di legittimità seguita alle contestate elezioni presidenziali del 2009, sia per i costi politici, economici e finanziari delle sanzioni.

È difficile dire quanto vi sia stato di tattico e quanto di strategico nella maggiore disponibilità iraniana. In ogni caso a Ginevra e Vienna (ottobre 2009) si andò vicinissimi a un accordo di compromesso che rassicurasse la comunità occidentale ma permettesse all’Iran di continuare l’arricchimento. Le divisioni interne al sistema di potere iraniano e l’ostilità della Guida Suprema, Ali Hoseini-Khamenei, tuttavia, fecero naufragare anche questa opportunità. Da allora, la situazione sembra essersi fatta più confusa: un attacco informatico israelo-statunitense (con il virus Stuxnet) sembra aver rallentato il programma, mettendo fuori uso circa mille centrifughe per l’arricchimento delle 9000 installate a Natanz; l’Iran ha continuato nella realizzazione di nuovi siti collegati all’arricchimento dell’uranio, nonostante l’impatto crescente delle nuove sanzioni decise nel 2010 sulla sua economia; è entrata in funzione la centrale atomica di Bushehr nell’agosto del 2010 (che non pone problemi di diversione di materiali dual-use). L’alternanza di toni concilianti e aggressivi da parte iraniana è continuata per tutto il 2010, accentuando le paure e le ostilità della maggior parte degli stati arabi verso l’Iran, mentre la Turchia ha cercato di proporsi quale risolutore regionale della crisi, pur apparendo sempre più sbilanciata a favore dell’Iran.

Analizzati in retrospettiva, i negoziati di quest’ultimo decennio dimostrano come la sfiducia reciproca abbia rappresentato l’ostacolo maggiore a ogni accordo. Molte volte lo si è sfiorato; non lo si è mai raggiunto, a volte per colpa del radicalismo della Repubblica Islamica, a volte per colpa dell’intransigenza di Washington. Ogni soluzione tecnica, per quanto brillante e praticabile, si è scontrata con la mancanza di fiducia politica. In più, per la Repubblica Islamica, le differenze interne sul compromesso nucleare sono solo un surrogato di una questione ben più ampia: come deve porsi l’Iran verso la comunità internazionale? Per alcuni, il paese deve cercare di veder garantito il proprio ruolo di potenza regionale, ma cercando di ridurre le tensioni con l’Occidente; per altri, questa contrapposizione deve continuare, ma con la garanzia fornita dal possesso della tecnologia nucleare, anche a fini militari. E forse proprio quest’ultima convinzione spiega l’ambiguità oggettiva dei comportamenti della Repubblica Islamica dell’Iran. Un’ambiguità tuttavia non priva di conseguenze: il paese è ormai vicinissimo alla potenzialità nucleare militare, ma è sempre più isolato politicamente sulla scena internazionale e sta pagando costi economici spaventosi per questa sua sinistra ambizione.

Il conflitto indo-pakistano

Una seconda area di crisi internazionale particolarmente sensibile sotto il profilo dei rischi legati al nucleare è quella del subcontinente indiano, dove la storica contrapposizione tra India e Pakistan ha spinto i due stati, seppur guidati da logiche differenti, a dotarsi di armi nucleari.

Il conflitto indo-pakistano origina dalla spartizione dell’India alla fine del dominio coloniale inglese, e si incentra sulla questione del Kashmir: se questo territorio debba afferire all’uno o all’altro dei due paesi, con uno status più o meno autonomo, o esser spartito in due parti. Il conflitto è esacerbato dal fatto che il Pakistan è un paese a stragrande maggioranza musulmana, laddove in India la maggioranza è induista e conflitti con la minoranza musulmana (la maggiore nel subcontinente indiano) sono all’ordine del giorno. Per la soluzione del conflitto, oltre a un accordo fra India e Pakistan, occorrerà anche il consenso dei politici kashmiri: ciò potrebbe facilitare un accordo o renderlo più difficile. Per il momento il Kashmir è diviso da un confine armistiziale, come anche lo è il confine, sull’Himalaya, fra India e Pakistan, oggetto di vari episodi di guerra di cui l’ultimo serio è durato dall’8 maggio al 14 luglio 1999 (‘guerra di Kargil’).

La decisione da parte del Pakistan di acquisire armi nucleari è stata certamente influenzata, in modo determinante, dalla situazione conflittuale con l’India, compreso il fatto che in campo convenzionale l’India dispone di un potenziale militare assai preponderante – anche grazie alla sostanziale differenza quantitativa, da ogni punto di vista, fra i due paesi. Ha forse giocato un qualche ruolo anche l’ambizione di Islamabad di acquisire in tal modo un ruolo preminente nel mondo islamico: il potenziale nucleare pakistano è stato infatti talvolta caratterizzato come ‘arma nucleare islamica’.

Le motivazioni indiane per acquisire un potenziale nucleare sono state invece più complesse. In effetti la retorica ufficiale indiana, fin dal 1945, è stata fortemente contraria alle armi nucleari, giudicate essenzialmente immorali per il loro enorme e quindi indiscriminato potenziale distruttivo. D’altra parte l’India ha sempre avversato l’Npt, per il suo aspetto discriminatorio. Nel 1974 l’India ha dimostrato la propria capacità tecnologica di produrre esplosioni nucleari, effettuando un esperimento sotterraneo, peraltro presentato come parte di un programma (clandestino) per produrre ‘esplosivi nucleari utilizzabili a scopi pacifici’. È utile ricordare che in quei tempi la tecnologia di ‘esplosioni nucleari a scopi pacifici’ veniva propagandata, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica (dove è stata in qualche misura anche usata per opere pubbliche e per spegnere un incendio in un pozzo petrolifero), dai laboratori di ricerca e sviluppo delle armi nucleari, sia per ottenere maggiori stanziamenti che per fornire una motivazione ‘pacifica’ e non solo militare alla loro attività.

Per i due decenni successivi i governi indiani non hanno mai dato via libera a un pieno programma di ricerca e sviluppo di armi nucleari, coerentemente con il forte atteggiamento di condanna delle armi nucleari portato avanti nei forum internazionali. Nel 1998, tuttavia, l’India ha dato inizio a una serie di esperimenti (sotterranei) di esplosioni nucleari, inaugurando così un ambizioso programma militare nucleare, che in prospettiva dovrebbe dotare il paese di tutte e tre le componenti di un arsenale nucleare strategico: missili basati al suolo, missili basati su sommergibili, bombardieri a lungo raggio d’azione. La motivazione corrente, più che riferirsi al conflitto con lo storico rivale pakistano (nel cui contesto le armi nucleari, considerato il loro aspetto equalizzante, appaiono in effetti più vantaggiose per il Pakistan che per l’India), fa riferimento al potenziale nucleare cinese, con cui l’India ha un contenzioso territoriale (circa il confine himalaiano) che ha anche dato luogo a schermaglie militari. È inoltre evidente come anche considerazioni di prestigio nazionale abbiano giocato un ruolo importante nelle mutate volontà di Nuova Delhi: l’India, infatti, tiene al suo ruolo mondiale di grande potenza, la seconda al mondo come popolazione (e presto diverrà la prima, superando la Cina), e la più popolosa retta da un regime democratico. Ed è perciò improbabile che l’India rinuncerà mai al suo potenziale nucleare militare, se non in una prospettiva di transizione globale a un mondo libero dalle armi nucleari, che l’India continua peraltro ad auspicare fortemente.

Corea del Nord, armi nucleari e paesi limitrofi

Altro conflitto di durata pluridecennale e dai risvolti rilevanti anche sotto il profilo nucleare è quello tra le due Coree. La penisola coreana è divisa dal 38° parallelo in due stati: una divisione che è conseguenza della Seconda guerra mondiale (precedentemente era occupata dal Giappone) e poi della Guerra di Corea (1950-53).

Il paese al sud – la Repubblica di Corea – è attualmente relativamente prospero, tecnologicamente avanzato (per esempio in grado di esportare auto in tutto il mondo), retto da un presidente eletto nel contesto di un regime di democrazia parlamentare relativamente ben funzionante (negli ultimi decenni).

Il paese al nord – la Repubblica Democratica Popolare di Corea – è invece un regime oppressivo, governato da una dinastia familiare, caratterizzato inizialmente da un’ideologia comunista e poi da una sua specifica filosofia autoctona (Juche), con un’economia centralizzata (che non prevede proprietà privata), una forte concentrazione nell’industria pesante (specie nel settore militare) e un esercito assai agguerrito. La popolazione vive in condizioni miserabili e sopravvive solo grazie agli aiuti della Cina.

Ambedue le Coree sostengono in linea di principio l’unificazione dell’intera penisola, ma vivono ancora formalmente in guerra, non essendosi il conflitto coreano concluso con un trattato di pace, ma solo con un armistizio. Schermaglie militari erompono tuttora occasionalmente.

Dopo tale guerra gli Stati Uniti schierarono armi nucleari (cosiddette tattiche) nella Corea del Sud, a partire dal 1958. Il numero di tali armi crebbe fino al 1967, quando si avvicinò al migliaio. Successivamente tali armi furono ridotte, e le ultime vennero ritirate in maniera definitiva dal territorio sudcoreano alla fine del 1991.

La Corea del Nord, pur avendo aderito all’Npt nel 1985, ha poi sviluppato un programma volto alla realizzazione di armi nucleari. Inizialmente clandestino, tale programma è divenuto successivamente pubblico, in un contesto di negoziati – con l’Iaea, con gli Stati Uniti e poi con un quintetto di paesi composto da Corea del Sud, Cina, Stati Uniti, Russia e Giappone – nei quali la Corea del Nord ha continuamente oscillato fra un’apparente disponibilità ad accordi comportanti una sua rinuncia all’acquisizione di armi nucleari e la richiesta che la propria capacità nucleare militare venisse riconosciuta come giustificata e legittima.

Nel frattempo la Corea del Nord ha dimostrato la propria capacità di effettuare esplosioni nucleari e ha dichiarato di non esser più vincolata alla osservanza dell’Npt (tesi che peraltro non è accettata dall’intera comunità internazionale). Ha inoltre dimostrato una notevole capacità in campo missilistico. La stima corrente è che alla fine del 2010 la Corea del Nord disponesse di qualche bomba nucleare (meno di una decina), con rese energetiche dell’ordine di quelle usate a Hiroshima e Nagasaki, forse non ancora utilizzabili come testate per missili, ma presumibilmente aviotrasportabili.

Il negoziato è tuttora in corso, nel contesto di un regime di sanzioni economiche e tecnologiche, decretato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord per la surrettizia violazione dell’Npt. Tali sanzioni aggravano ulteriormente le condizioni di vita della popolazione nordcoreana, ma non sembrano influenzare la dinastia regnante, all’interno della quale è fra l’altro in corso un opaco processo di transizione, per motivi di salute dell’attuale leader, laddove la solidità del regime sembra reggere grazie alle capacità di repressione delle forze armate e di polizia. Il sostegno politico ed economico della Cina è venato di insoddisfazione, ma sembra sussistere: cosa probabilmente motivata dal timore che un catastrofico collasso socio-economico della Corea del Nord causerebbe grandi flussi migratori verso la Cina di una popolazione non più in grado di sopravvivere, provocandovi così un effetto di destabilizzazione sociale.

Sebbene il potenziale militare nucleare della Corea del Nord appaia tuttora troppo modesto rispetto a quello degli altri paesi dotati di armi nucleari per poter giocare di per sé un ruolo significativo, è serio il rischio che esso possa innescare un processo catastrofico di proliferazione delle armi nucleari, inducendo la Corea del Sud, nonché il Giappone, ad abbandonare l’Npt per intraprendere un programma di autonoma realizzazione di armi nucleari. Ambedue questi paesi – e specie il Giappone – sono tecnologicamente in grado di farlo in tempi relativamente rapidi (pochi anni piuttosto che qualche decennio).

È viceversa auspicabile che si pervenga a un accordo, definitivamente accettato dalla Corea del Nord, che trasformi l’intera penisola coreana in una zona libera dalle armi nucleari e magari avvii un processo di unificazione delle due Coree. Ambedue questi obiettivi sono identificati, in linea di principio, come desiderabili dalle classi dirigenti e dalle opinioni pubbliche di ambedue i paesi. Accanto alle due Coree, chi ha la maggiore possibilità di influire positivamente per realizzare questo risultato è la Cina; rilevanti sono tuttavia anche i ruoli giocati da Stati Uniti, Giappone e Russia.

Il terrorismo nucleare

Un altro aspetto assai importante della sicurezza internazionale è dato, infine, dalle prospettive di sviluppo del terrorismo, e in particolare dal rischio di un uso terroristico delle esplosioni nucleari.

Dopo l’attentato a New York dell’11 settembre 2001 è diventato chiaro non solo quanto sia seria e concreta la minaccia del terrorismo internazionale, ma anche il fatto che vi sono gruppi che dispongono di ingenti risorse e sono pronti a compiere azioni assai distruttive. La più estrema sarebbe la distruzione di una città mediante l’esplosione di un primitivo ordigno nucleare, del tipo di quelli usati a Hiroshima e Nagasaki. Ciò sarebbe relativamente facile – assemblando clandestinamente l’ordigno sul posto, dunque senza doverlo costruire in modo che sia trasportabile – anche per un gruppo terroristico composto da pochissimi individui non dotati di eccezionali competenze, ove mai riuscisse a entrare in possesso di un’adeguata quantità di materiale fissile weapon-grade. Per esempio, cento chilogrammi di uranio altamente arricchito (Heu, Highly Enriched Uranium) sarebbero sufficienti, laddove nel mondo ne esistono oltre un milione di chilogrammi, la maggior parte dei quali in Russia, in secondo luogo negli Stati Uniti e in misura minore in altri paesi (Ipfm 2010).

È pertanto essenziale che la sicurezza fisica di questi materiali venga garantita, contro furti e ogni altra diversione. Progressi significativi in tal senso sono stati realizzati dopo la fine della Guerra fredda, in larga misura con iniziative cooperative fra la Russia e gli Stati Uniti e, in misura minore, tra la prima e altri paesi occidentali.

L’iniziativa più utile per diminuire i rischi associati alle enormi scorte di Heu ereditate dalla Guerra Fredda è l’eliminazione di questo materiale, la cui produzione a partire da materiali largamente disponibili, come l’uranio naturale, richiede tecnologie sofisticate e costose, disponibili solo in pochi paesi e certamente al di fuori delle possibilità di gruppi terroristici. Ciò può esser fatto trasformando – con un procedimento di diluizione facile e poco costoso – l’Heu in uranio poco arricchito (Leu, Low Enriched Uranium), materiale non più utilizzabile per produrre esplosioni nucleari, ma utile come combustibile per reattori nucleari produttori di energia ed avente perciò un significativo valore commerciale.

Un importante accordo fra Russia e Stati Uniti – concluso all’inizio degli anni Novanta e la cui realizzazione sarà completata nel 2013 – prevede la trasformazione in Russia di mezzo milione di chilogrammi di Heu in Leu, che viene poi trasportato negli Stati Uniti e ivi acquistato da compagnie private che lo usano come combustibile per produrre energia. Circa la metà dell’energia nucleare prodotta attualmente negli Stati Uniti usa questo tipo di combustibile. L’introito complessivo dell’operazione per la Russia sarà dell’ordine di 10 miliardi di dollari. È auspicabile che questo accordo venga esteso, dopo il suo completamento nel 2013: ciò richiederà la conclusione di un nuovo contratto che al momento appare possibile, nel contesto del miglioramento delle relazioni fra Russia e Stati Uniti avvenuto con la presidenza Obama. Sarà ovviamente essenziale che tale nuovo contratto garantisca (meglio dell’attuale) che nel processo di trasformazione da Heu a Leu non possano verificarsi surrettizie diversioni di Heu, magari dovute a interventi corruttivi.

Grandi investimenti vengono anche fatti – specialmente negli Stati Uniti – per intercettare l’ingresso nel proprio paese di materiali utilizzabili per atti terroristici, ma la loro efficienza è dubbia perché le quantità rilevanti di tali materiali sono minuscole se confrontate con la massa complessiva di merci importate legalmente e anche rispetto a quelle importate clandestinamente (per esempio droghe).

È anche in corso un processo di riconversione di tutte le installazioni nel mondo – quali reattori nucleari di ricerca o per la propulsione navale – in cui viene usato come combustibile l’Heu, onde rimpiazzarlo con barre di combustibile più compatte, ma costituite da Leu. È presumibile che nel futuro (diciamo, entro uno o due decenni) nessun materiale utilizzabile per realizzare esplosioni nucleari sarà più disponibile in impianti aventi finalità civili. Ciò è compatibile con la continuazione dell’utilizzazione di materiali nucleari a scopi pacifici (produzione di energia, usi terapeutici e diagnostici).

L’entità tuttora spropositata degli arsenali nucleari implica inoltre il rischio che armi nucleari vengano trafugate da gruppi terroristici. Un rischio che si rileva maggiore per le cosiddette armi tattiche, più numerose e disperse, seppur meglio protette e contabilizzate dei materiali fissili, oltre che dotate, in genere, di dispositivi di sicurezza che ne impediscono l’uso non autorizzato.

Attentati terroristici consistenti nella dispersione di sostanze radioattive (‘bombe nucleari sporche’) causerebbero panico ed enormi danni economici, ma relativamente poche morti immediate (nell’ordine delle centinaia). Analoghe considerazioni valgono per attentati effettuati mediante aggressivi chimici e biologico-batteriologici, sebbene in quest’ultimo caso il numero di morti potrebbe aumentare in misura rilevante qualora venissero causate epidemie di malattie infettive.

Il terrorismo viene percepito come grave minaccia dall’intera comunità internazionale e quindi rappresenta un elemento di coesione e un incentivo alla cooperazione, come generalmente si verifica nelle risposte a certi disastri naturali, anche fra paesi con governi antagonisti. In particolare il contrasto alle potenzialità destabilizzanti del terrorismo internazionale – specie nelle sue versioni potenzialmente più catastrofiche – comporta una reazione cooperativa di tutte le potenze maggiori, dalla Russia agli Stati Uniti, dall’India alla Cina, dall’Europa ai paesi arabi. Se questo implica aspetti negativi, come la possibile collaborazione fra servizi di sicurezza che include anche paesi con regimi oppressivi, rappresenta comunque uno stimolo verso una società mondiale comprendente l’intera umanità.

L’eliminazione delle armi nucleari

La desiderabilità di un mondo senza armi nucleari (Nwfw, Nuclear-Weapon-Free World) è obiettivo di lunga data della comunità internazionale: la prima risoluzione della prima sessione delle Nazioni Unite istituiva una commissione con l’incarico di fare, «con la massima urgenza», proposte «per l’eliminazione dagli armamenti nazionali delle armi nucleari» (New York, 24 gennaio 1946). È noto da ogni sorta di sondaggi di opinioni pubbliche che questo obiettivo è auspicato da forti maggioranze ovunque. Una molteplicità di organizzazioni hanno studiato la realizzabilità di questo obiettivo: per esempio il movimento internazionale di scienziati Pugwash (Pugwash Conferences on Science and World Affairs) ha pubblicato nel 1993 un libro intitolato Un mondo libero dalle armi nucleari: Desiderabile? Realizzabile? (Rotblat et al. 1993), e nel 1995 ha vinto (insieme a Joseph Rotblat) il Premio Nobel per la pace, che ne ha riconosciuto gli «sforzi volti a diminuire il ruolo giocato dalle armi nucleari nella politica internazionale e, nel lungo periodo, per eliminare tali armi».

Quest’obiettivo è diventato più realistico con la fine della Guerra fredda, e più urgente con l’emergente prospettiva di un collasso del regime mondiale di proliferazione delle armi nucleari e di una possibile acquisizione da parte di terroristi della capacità di distruggere una città mediante un’esplosione nucleare.

Un salto di qualità – che ha dato inizio alla trasformazione in un concreto programma politico di quello che poteva apparire un sogno utopico – si è verificato nel gennaio 2007 con la pubblicazione di un editoriale firmato da George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger e Sam Nunn, intitolato Un mondo libero dalle armi nucleari, sostanzialmente motivato dalle considerazioni sopra riportate (A World Free of Nuclear Weapons, «Wall Street Journal», 4 gennaio 2007). La sua rilevanza è dovuta alle firme: un quartetto bipartisan di eminenti statisti americani – due ex segretari di stato, un ex segretario alla difesa, un ex presidente della Commissione forze armate del Senato – certo non noti in passato come ‘pacifisti’, quanto piuttosto come fautori di una visione delle relazioni internazionali di tipo marcatamente realista. A questo inizio è seguita una valanga di analoghe prese di posizione, negli Stati Uniti e nel resto del mondo (compresa l’Italia: si veda l’articolo Per un mondo senza armi nucleari, firmato da Massimo D’Alema, Gianfranco Fini, Giorgio La Malfa, Arturo Parisi e Francesco Calogero nel «Corriere della Sera», 24 luglio 2008), culminate nel discorso dedicato a questo tema dove il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha affermato: «Così oggi dichiaro chiaramente e con convinzione l’impegno dell’America a perseguire la pace e sicurezza di un mondo senza armi nucleari. Non sono ingenuo. Questo obiettivo non sarà raggiunto rapidamente – forse non durante la mia vita. Ma ora non dobbiamo ascoltare coloro che ci dicono che il mondo non può cambiare. Dobbiamo insistere: ‘Sì, possiamo riuscirci’» (Praga, 5 aprile 2009).

Alcuni obiettano che un Nwfw non può esser realizzato perché non è possibile ‘disinventare’ le armi nucleari. Ma nella storia dell’umanità alcune istituzioni sociali, un tempo fondamentali, sono state poi definitivamente abbandonate: per esempio l’antropofagia, i sacrifici rituali umani, la schiavitù, la stessa guerra come metodo di risoluzione dei conflitti (quanto meno in alcuni contesti).

È inoltre importante capire che un Nwfw è quello in cui le armi nucleari non giocano più alcun ruolo effettivo – sicché l’osservazione che tali armi non sono più state usate dopo il 1945 suggerisce che, di fatto, viviamo già ora, in larga misura, in un siffatto mondo. Inoltre, mentre la definizione canonica di Nwfw sembra richiedere che il numero di armi nucleari venga ridotto a zero, e pertanto che la via maestra per realizzarlo sia mediante riduzioni numeriche degli attuali arsenali nucleari, una definizione altrettanto significativa fissa l’attenzione sulla tempistica di un eventuale impiego bellico di tali armi, e conseguentemente sottolinea l’importanza di un diverso percorso per realizzare un Nwfw, rendendo sempre più lungo l’intervallo di tempo richiesto per ogni uso bellico di armi nucleari. Dai pochi minuti oggi previsti per la decisione irrevocabile di lanciare missili intercontinentali con testate nucleari – tuttora mantenuti in ‘allerta rapida’ negli Stati Uniti e in Russia – ai molti giorni ora previsti (per esempio nel Regno Unito) per i meccanismi decisionali relativi al lancio di missili strategici basati su sommergibili, ai mesi ora previsti (secondo documenti ufficiali Nato) per l’eventuale impiego delle bombe nucleari aviotrasportate americane, attualmente stazionate in alcuni paesi dell’Europa occidentale, agli anni che verrebbero richiesti per ricostruire arsenali nucleari ripartendo da zero, dopo che tutte le armi nucleari, e le infrastrutture per costruirle, saranno state eliminate.

Per saperne di più:

K. Alibek, S. Handelman (1999) Biohazard: The chilling true story of the largest covert biological weapons program in the world – Told from inside by the man who ran it, New York.

F. Calogero, P. Miggiano, G. Tenaglia (1997) Armi e disarmo. I negoziati sulla riduzione e il controllo degli armamenti, Milano.