Le cause delle rivolte arabe

Le cause delle rivolte arabe

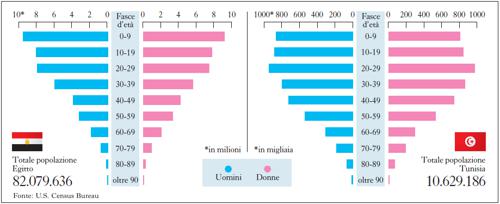

Le rivolte che, in Nord Africa e in Medio Oriente, hanno travolto o fatto traballare i regimi autocratici sono il prodotto di molteplici cause. Innanzitutto la transizione demografica che ha investito i paesi dell’area: in Egitto un quarto della popolazione ha un’età tra i 18 e i 29 anni; in Tunisia un terzo. Giovani dalle aspettative crescenti che, come i loro coetanei fuori dal mondo della Mezzaluna, hanno sfruttato la potenza comunicativa di Internet, sfuggita al controllo dei regimi, per manifestare disagio e confrontare esperienze, mettendo fuori gioco il megafono delle televisioni di Stato – peraltro già in crisi di audience per il ruolo assunto da emittenti come al-Jazeera – e ponendo fine alle retoriche rappresentazioni ufficiali dei regimi, fino a minare la formazione del consenso manipolato. Sono giovani in buona parte scolarizzati: i regimi autocratici hanno, infatti, compensato l’esclusione politica con la diffusione dell’istruzione.

Un accrescimento di capitale umano rivelatosi deleterio per quei sistemi di potere. Anche nel mondo islamico si è stabilito uno stretto nesso tra crescita dell’istruzione e richiesta di libertà; tra aspettative di mobilità sociale e insofferenza verso politiche neopatrimonialistiche e clientelari che caratterizzano l’azione dei governi; tra apertura economica e chiusura politica. Aspettative che i regimi non potevano soddisfare, sia per ragioni di natura economica sia perché una diversa ripartizione della ricchezza e delle opportunità sociali avrebbe messo in discussione il consenso dei gruppi particolaristici che li sostenevano.

Le rivolte, almeno in Tunisia e in Egitto, sono, dunque, frutto dell’azione di attori non tradizionali, invisibili persino agli occhiuti apparati degli ‘Stati di polizia’ che continuavano a orientare il loro strabico panopticon verso le opposizioni politiche classiche, quelle islamiste o di sinistra: non scorgendo quanto si muoveva in una società in rapida e profonda trasformazione.

La massa critica necessaria alle rivolte non si sarebbe, comunque, formata se alla richiesta di libertà non si fossero sommati: gli effetti della recessione globale, che ha attenuato l’impatto degli aiuti esteri legati alle politiche di ‘contenimento dell’islam politico’, prima e dopo l’11 settembre e, nel caso egiziano, anche al ‘costo della pace’ con Israele; l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari, che ha ridotto l’effetto calmierante delle sovvenzioni pubbliche sui prezzi dei beni di prima necessità. Le richieste di libertà e dignità si sono così saldate a quelle di pane e giustizia, alimentando la protesta. In altri contesti si sono aggiunte tipiche fratture locali. In Libia quelle tra centro e periferia e i conflitti intertribali, accentuati da un regime che ha cercato di mettere province e tribù in competizione per l’accesso privilegiato alle risorse, nell’intento di impedire la saldatura di un fronte ostile al potere. In Siria le tensioni tra gruppi religiosi minoritari ma al potere, come gli alawiti, e gruppi maggioritari come i sunniti, costretti all’opposizione.

In Bahrain la situazione è simile, ma a parti rovesciate, con il potere appannaggio di una dinastia sunnita a fronte di una popolazione a maggioranza sciita.

Sul piano politico il risultato più eclatante delle rivolte è stata la sconfitta politica dei gruppi qaidisti messi fuori gioco dalle dinamiche di rivolte che non hanno guidato. Le transizioni non saranno comunque facili. Le strutture di continuità del potere, come l’esercito e le forze meglio organizzate dei partiti islamisti neotradizionalisti, più o meno legati ai Fratelli Musulmani, potrebbero ipotecare le sorti di un movimento nato all’insegna della richiesta di libertà e democrazia ma che sconta il peso della scarsa esperienza politica e del problema del consenso in parti della società orientate da valori tradizionali e da un sistema di compensazione degli interessi storicamente radicato.

Letteratura e politica

Com’è stato rilevato anche da analisti autorevoli, alcuni dei più recenti romanzi arabi permettono di comprendere le cause dei rivolgimenti in corso, più efficacemente di qualunque ricerca storica o sociologica e al tempo stesso di apprezzare la notevole diversità delle situazioni dei singoli paesi.

Nell’Egitto tratteggiato da ‘Ala al-Aswani in Imarat ya’qubiyan: riwayat (2002; Palazzo Yacoubian, tradotto nel 2008) la corruzione, il nepotismo, gli intrecci tra politica e affari descrivono una situazione insostenibile; soprattutto per le giovani donne, anche se istruite, un buon matrimonio appare l’unica strada verso l’ascesa sociale. Il radicalismo islamico, abbracciato con esiti tragici da uno dei protagonisti del romanzo, trae la sua forza dalla protesta contro l’ingiustizia, più che dalla convinta adesione a un’ideologia politica.

Tuttavia, il quadro che emerge dall’opera di al-Aswani è decisamente meno fosco di quello che Hisham Matar delinea della Libia di Gheddafi nel romanzo In the country of men (2006; Nessuno al mondo, tradotto nel 2006), ambientato nel periodo successivo al 1979, quando il regime venne messo in discussione da studenti e intellettuali democratici. La spietata repressione di una protesta pacifica – il regime arriverà a trasmettere in diretta televisiva l’esecuzione capitale dei dissidenti – e la soffocante onnipresenza della polizia segreta sono gli elementi che fanno da sfondo al tormentato rapporto tra il protagonista e i suoi genitori, attorno ai quali si svolge la trama del romanzo.

Ancora diverso è il quadro della Siria degli anni Ottanta che viene fuori dal romanzo di Khaled Khalifa, Madih al-Karahiya (1993; Elogio dell’odio, tradotto nel 2011), un paese dilaniato da una vera e propria guerra civile tra lo Stato laico, dominato dalla minoranza alawita (cui appartiene il presidente Hafiz al Assad), e i militanti islamisti sunniti. La lotta di questi ultimi contro un regime tirannico è macchiata dal fanatismo e dal ricorso a metodi terroristici, cui il potere risponde con la violenza ancora più estrema degli ‘squadroni della morte’ e delle esecuzioni sommarie, spesso pubbliche e talvolta di massa, come nella terribile rappresaglia che seguì l’attentato al presidente Assad.

Facebook d’Arabia

Nei primi tre mesi del 2011 si è verificata una vera e propria svolta nell’impiego di social network e social media da parte dei cittadini, ma anche dei governi, del mondo arabo. I primi hanno preso a impiegarli per mobilitarsi contro i rispettivi regimi e per diffondere e scambiarsi informazioni sugli eventi (locali e globali) in corso. I secondi hanno tentato di usarli per dialogare con le popolazioni – l’esempio più calzante è la pagina di Facebook creata dalle forze armate egiziane – ma più spesso hanno cercato di impedire l’accesso ad alcuni siti e controllarne le informazioni. Le autorità egiziane hanno addirittura bloccato il traffico Internet per alcuni giorni, tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2011, e quelle libiche hanno fatto lo stesso dopo il 18 febbraio. D’altro canto, il tasso di crescita del numero degli utenti di Facebook è stato, nei periodi maggiormente caratterizzati da dimostrazioni e proteste, assai superiore a quello dei corrispondenti periodi dell’anno precedente: addirittura più che doppio in Bahrain, Egitto e Yemen, più che triplo in Oman e più che quadruplo in Arabia Saudita. In tutto il mondo arabo il numero di utenti di Facebook è aumentato del 30% nel primo trimestre del 2011 ed è quasi raddoppiato tra l’aprile 2010 e l’aprile 2011. Nondimeno, non bisognerebbe trarre conclusioni affrettate da questi dati, raccolti in un rapporto della Dubai School of Government. Con ogni probabilità, Facebook è stato utilizzato da un piccolo numero di attivisti per tenersi in contatto tra loro (approfittando dell’incompetenza informatica delle polizie segrete dei regimi), ma la maggior parte dei dimostranti è stata chiamata a raccolta con mezzi più tradizionali, a cominciare dal semplice passaparola. In ogni caso, il dibattito sul ruolo dei social media nella ‘primavera araba’ è tuttora in corso e non permette di trarre conclusioni univoche. È molto probabile che la massa di giovani utenti dei social media, i maggiori utilizzatori del mondo web, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nei futuri sviluppi politici, sociali ed economici del mondo arabo.