Le migrazioni: sfida e risorsa nel 21° secolo

Le migrazioni internazionali sono sempre state alla base del popolamento dei vari continenti e continuano a essere un fattore significativo nello sviluppo demografico ed economico dei vari paesi, ma continuano anche a suscitare forme di diffidenza e di conflitto. Gli stati o i governanti hanno cercato di incanalare e controllare i movimenti migratori sia individuali sia collettivi fin dall’antichità, con risultati molto diversificati. Le città della Grecia antica avevano una politica di colonizzazione e popolamento tramite migrazioni organizzate, spesso dirette verso l’Italia meridionale e insulare (Taranto è stata fondata da coloni di Sparta e Siracusa da Corinto). L’Impero romano aveva sviluppato una politica di gestione dei primi flussi di emigranti ‘barbari’ alle frontiere dell’Impero, offrendo loro terre e grano in cambio dell’assimilazione nell’esercito romano e della conversione religiosa. Altri grandi movimenti migratori hanno accompagnato la colonizzazione europea delle Americhe, il trasporto di oltre 10 milioni di schiavi africani verso l’America tra il Cinquecento e l’Ottocento, ma anche i movimenti di popolazione postcoloniali nel Novecento.

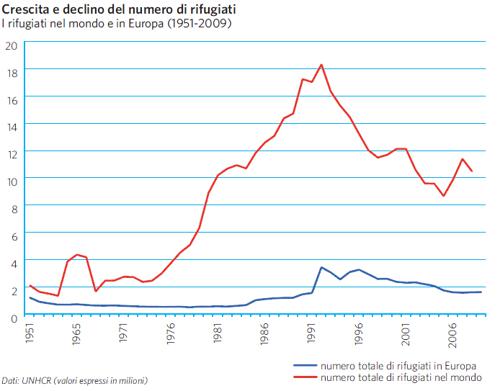

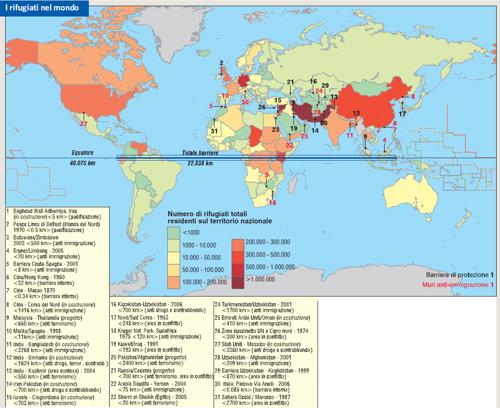

Dal secondo dopoguerra, il numero di rifugiati nel mondo ha raggiunto un picco nel 1992 (18,3 milioni). Nel 2009 si attestava a 10,4 milioni di individui.

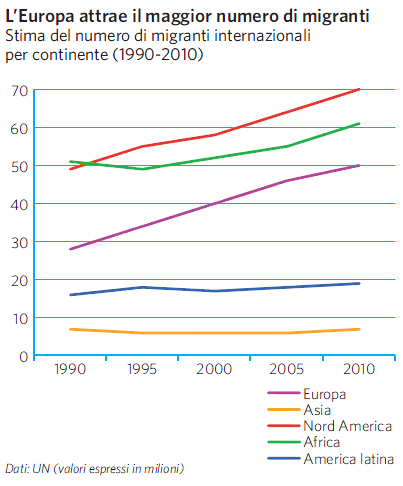

I paesi europei attraggono il maggior numero di migranti tra tutte le regioni del mondo (erano 70 milioni nel 2010). Seguono i paesi asiatici (61 milioni) e l’America del Nord (50).

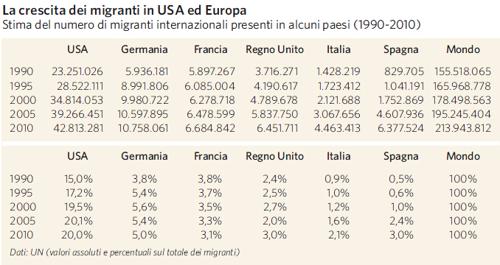

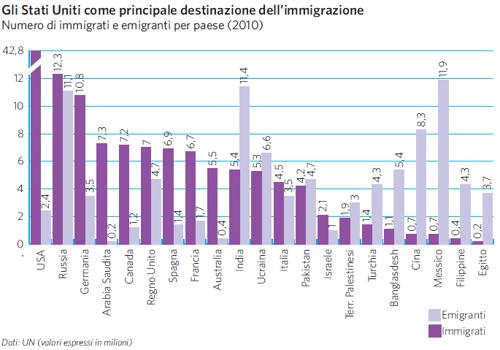

Su base nazionale, gli Stati Uniti sono il primo paese per numero di immigrati: nel 2010 vi risiedeva un quinto dei migranti mondiali.

Il maggior corridoio migratorio al mondo è quello tra Messico e Stati Uniti, con 11,6 milioni di migranti nel 2010. Seguono i corridoi tra Russia e Ucraina e tra Bangladesh e India.

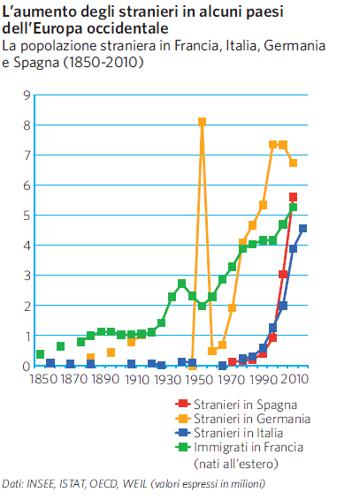

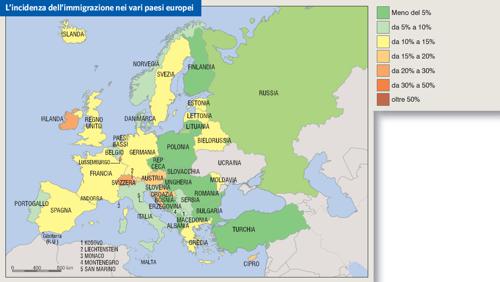

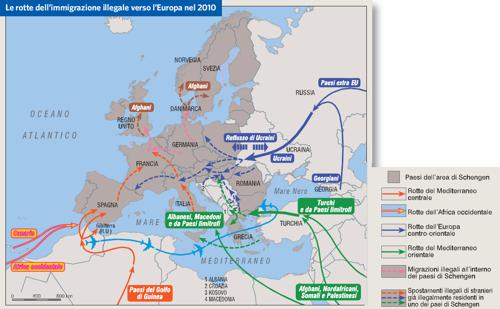

Dopo la Seconda guerra mondiale le aziende occidentali hanno reclutato in massa lavoratori stranieri per sostenere il boom economico fino all’arresto dei flussi in Europa negli anni Settanta a causa della crisi economica. Dagli anni Novanta l’immigrazione è ripresa in parte, prima in Germania, poi nel Regno Unito e nell’Europa meridionale. Dopo il 1989 l’Europa occidentale è stata segnata da intensi movimenti migratori partiti dall’ex blocco comunista, in particolare da Polonia, Romania, Albania, Ucraina e paesi dell’ex Iugoslavia. L’immigrazione negli Stati Uniti si è progressivamente allargata a tutti i continenti, perdendo il carattere prevalentemente europeo del passato. Progressivamente gran parte delle aree del mondo sono state coinvolte. L’immigrazione è accelerata o rallentata ripetutamente nel corso degli ultimi cento anni e i governi dei paesi industrializzati hanno cercato con più o meno successo di facilitarla o di arrestarla, rovesciando le proprie posizioni ripetutamente a seconda delle circostanze (crisi belliche, demografiche o economiche). In altre parole i fenomeni migratori sono tutt’altro che nuovi, anche se numerosi paesi sono passati negli ultimi trent’anni da esportatori di manodopera a importatori, rovesciando la propria posizione migratoria, grazie alla crescita economica o alla nuova ricchezza generata da risorse naturali come il petrolio, che ha rimosso molte delle cause delle partenze e li ha anzi resi attraenti per lavoratori di paesi più poveri.

Malgrado ciò, in Europa cresce l’ansia nei confronti dell’immigrazione e fioriscono i partiti che pongono al centro della propria piattaforma politica la lotta all’immigrazione, sia legale che irregolare. I motivi per i quali viene percepito con maggiore angoscia quest’ultimo ciclo di maggiore immigrazione in Europa e in parte negli Stati Uniti sono vari.

In primo luogo, contrariamente al precedente grande ciclo migratorio degli anni Sessanta, terminato nei primi anni Settanta, l’Europa e gli Stati Uniti non sono più in ascesa, con una crescita economica consistente e superiore a quella del resto del mondo, in una situazione di piena occupazione. Oggi i paesi occidentali vengono da un decennio durante il quale la crescita è stata bassa e molto inferiore a quella dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa, in cui il peso del G7 nel pil mondiale a parità di potere d’acquisto è calato dal 50,3% nel 1995 al 39,5% nel 2010, alimentando il timore per il futuro, per l’occupazione e il reddito, che si riflettono anche in timori identitari. Le opinioni pubbliche non sono state rassicurate dalle conclusioni degli accademici che l’immigrazione non riduce sensibilmente occupazione e salari dei nazionali, salvo in alcune categorie limitate nei settori in cui entrano maggiormente gli immigrati.

In secondo luogo, i paesi che hanno fatto la transizione da emigrazione a immigrazione tardano a riconoscerlo e ad accettarlo, ponendosi in una situazione di negazione, come peraltro è successo precedentemente anche ad altri paesi. Questa situazione rende molto redditizie a livello elettorale le piattaforme politiche ostili all’immigrazione, che hanno portato al successo dei partiti xenofobi in numerosi paesi europei, con il rischio di maggiori tensioni interne e internazionali.

Si tende a dimenticare che la xenofobia e il rifiuto dei migranti è stata presente anche in passato, con esplosioni particolarmente violente durante le fasi di crisi economica o militare acuta. Basti ricordare come il massacro di Aigue-Mortes del 1893, in cui nove operai italiani furono linciati dalla folla, o le politiche anticinesi negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento, le restrizioni contro gli stranieri negli anni Trenta durante la Grande depressione, seguite dalle politiche razziali in Germania, il blocco dell’immigrazione e i tentativi di allontanamento di migranti in Germania e Francia negli anni Settanta, l’emersione di Le Pen nei primi anni Ottanta, ecc.

L’incessante succedersi delle migrazioni, essenziale modalità della diffusione del genere umano, ha disseminato un po’ tutte le regioni del mondo di ‘minoranze’, per la maggior parte di antica origine.

Intendiamo qui come minoranza una popolazione relativamente poco numerosa, oggi, rispetto alle popolazioni circostanti; caratterizzata da un sistema culturale proprio, distinto e ben individuabile rispetto a quelli geograficamente più vicini; testimone e portatrice, quindi, di un’evoluzione storica specifica e differente da quella delle popolazioni più prossime; insediata da tempo in un’area di estensione relativamente costante o comunque riconoscibile, nella quale è sensibile l’impronta (il ‘paesaggio culturale’) della minoranza stessa.

Le popolazioni si succedono, in uno stesso spazio geografico, sempre a seguito di migrazioni, e le minoranze sono l’esito di due diversi tipi di processi migratori. Da un lato, migrazioni di piccoli gruppi omogenei che si sono compattamente insediati in un’area, spesso in quel momento scarsamente abitata, e che non si sono pienamente integrati, dal punto di vista culturale, con l’eventuale popolazione preesistente o con altra popolazione successivamente insediata: hanno questa origine un gran numero di ‘isole etniche’ o ‘linguistiche’, come le molte presenti nell’Italia peninsulare. Da un altro lato, le odierne minoranze possono essere invece le testimonianze superstiti di una popolazione un tempo predominante, e omogenea sotto il profilo culturale, che per la maggior parte è stata rimpiazzata, ibridata o sospinta altrove da migrazioni successive: hanno questa origine molte odierne minoranze, generalmente insediate in aree-rifugio (come le regioni montuose o le isole), come per esempio i Baschi e molte delle popolazioni caucasiche o delle minoranze balcaniche.

Nella definizione di minoranza ‘storica’ il riferimento a un territorio, a uno spazio geografico vissuto e fornito (dalla cultura che lo abita) di senso e di valore specifici, è comunque essenziale. L’ancoraggio territoriale veicola l’identificazione della minoranza (come della maggioranza) in quanto tale: lo stesso concetto di ‘minoranza’, nel senso che qui ci interessa, non può che essere riferito a un’area data, entro la quale una parte della popolazione complessiva presenta caratteri differenti e ‘minoritari’ rispetto all’altra parte. La condivisione di un territorio dato e dei suoi valori del resto certifica, per così dire, l’identità, e questo vale per tutte le popolazioni, minoritarie e non.

Naturalmente, da più punti di vista, anche gli immigrati temporanei per motivi di lavoro formano (per lingua, religione, consuetudini alimentari ecc.) ‘minoranze’ rispetto alla popolazione ospite; ma ben difficilmente hanno la possibilità (il tempo) di ‘territorializzare’ la regione in cui sono migrati e, del resto, molto di rado raggiungono, nei luoghi di insediamento, una numerosità e una compattezza tali da consentire loro di riconoscersi come ‘popolo’ e non solamente come sommatoria di individui in condizioni esistenziali analoghe. Non per nulla, i più frequenti fenomeni di territorializzazione ad opera di migranti contemporanei riguardano piccolissime aree: poche strade contigue, piccoli quartieri urbani - le Little Italy, le Chinatown e via dicendo, spesso a carattere effimero.

È in ogni caso sul territorio che si gioca la gran parte della competizione tra popolazione maggioritaria e minoranze di varia origine ed entità. Sul territorio in quanto spazio in sé, estensione – e in questo senso la posta in gioco è il materiale, concreto, possesso dello spazio e di ciò che contiene, in quanto sede di risorse o di funzioni – e quindi i beni e i servizi che vi si possono fruire, dai prodotti della terra ai posti di lavoro, ai servizi pubblici agli impieghi ricreativi e così via; e in quanto sede di ‘beni immateriali’, supporto di senso identitario e di valori, gli aspetti meno facilmente identificabili, ma insieme più difficilmente negoziabili.

I movimenti migratori non sono sempre stati concentrati sull’Europa e anzi sono stati diretti verso altri continenti, come l’America e l’Oceania, ma più spesso all’interno degli stessi continenti (migrazioni regionali) e degli stessi stati (migrazioni interne). L’aumento delle migrazioni, percepito come conseguenza della globalizzazione nell’ultimo decennio, fa parte di un lunghissimo susseguirsi di cicli migratori più o meno governati. Complessivamente, secondo le Nazioni Unite (Un) il numero di migranti nel mondo è aumentato da 81 milioni nel 1970 a 156 nel 1990 e a 214 nel 2010 ma, in percentuale della popolazione, la crescita è stata solo dal 2,2% del totale mondiale al 3,1% in quarant’anni. Tuttavia tale crescita è stata particolarmente forte negli Stati Uniti e in Europa. La percentuale dei migranti mondiali presenti nei cinque maggiori paesi europei è aumentata dall’11,4% al 16,2% tra il 1990 e il 2010 e negli Stati Uniti dal 15% al 20%.

L’Europa: da terra di emigranti a meta per immigrati

I termini immigrazione ed emigrazione indicano lo stesso fenomeno a seconda che venga esaminato dal punto di vista del paese di origine del migrante (emigrazione) o di quello di arrivo (immigrazione). Non si tratta solo di una questione terminologica, ma anche di un’inversione dei punti di vista che hanno conosciuto tutti i paesi europei, passati da origine di emigrazione a destinazione di immigrazione negli ultimi duecento anni. Arrivi e partenze di emigranti e di immigranti avvengono contemporaneamente in tutti i paesi, a prescindere dal fatto che siano prevalentemente di emigrazione o di immigrazione. La Francia ha effettuato la transizione da paese prevalentemente di emigrazioni a immigrazione a metà dell’Ottocento, la Germania alla fine dell’Ottocento, il Regno Unito dopo la fine della Prima guerra mondiale e Spagna, Italia ed Europa meridionale negli ultimi trent’anni.

Nel 2011 l’Italia accoglie 4,5 milioni di residenti stranieri, ma ci sono ancora 4 milioni di italiani nel mondo e continuano a esserci flussi di italiani in partenza per Stati Uniti, Germania, Canada o Australia. Anche numerosi paesi esportatori di petrolio attirano immigrati, come alcuni altri paesi africani (Sudafrica, Costa d’Avorio). La trasformazione in paese prevalentemente di immigrazione è però reversibile sotto l’effetto di gravi crisi economiche o di conflitti bellici, con la partenza degli stranieri (Libia e Costa d’Avorio nel 2011) e/o il riaffacciarsi dell’emigrazione degli autoctoni (Irlanda, Grecia e Portogallo dopo la crisi finanziaria). Nel 2010 l’Economic and Social Research Council irlandese ha previsto la partenza di 120.000 emigranti irlandesi entro la fine del 2011, su una popolazione di poco più di 4 milioni di abitanti.

Perché si parte? Le ragioni per cambiare paese sono molteplici, ma possono essere riassunte nel desiderio di migliorare la propria condizione. Si può sfuggire alla povertà e alla mancanza di opportunità occupazionali o di sviluppo (migranti economici per lavoro), per riunirsi con familiari all’estero (ricongiungimenti familiari), per sottrarsi alla persecuzione politica (rifugiati politici), alle devastazioni della siccità o all’aumento del livello dei mari (cosiddetti rifugiati climatici, non riconosciuti legalmente come tali). Con il crescere del reddito si riducono gli incentivi a lasciare il proprio paese. Quando un paese tradizionalmente di emigrazione migliora fortemente le proprie condizioni di vita, avvicinandole a quelle dei paesi più ricchi, tipicamente si trasforma progressivamente in un paese di immigrazione a sua volta, attirando altri lavoratori da paesi più poveri. L’estrema povertà è a sua volta un fattore che ostacola l’emigrazione, per la mancanza delle risorse necessarie a pagare il viaggio. È più facile l’immigrazione da paesi a reddito medio basso (come quelli del Nord Africa) che non a reddito molto basso (come quelli dell’Africa sub-sahariana). Il sostegno finanziario della comunità di espatriati già installati in paesi ricchi è un fattore importante nel permettere l’immigrazione da paesi poveri, tramite un effetto di catena migratoria, con il quale i primi arrivati chiamano e sostengono quelli che vengono dopo. In alternativa, la migrazione è più facile per coloro che vengono aiutati dalla famiglia nel loro progetto migratorio, magari con la vendita di proprietà – un’opportunità assente per chi si trova ai livelli più bassi di reddito. Alcuni cercano di partire anche con scarse risorse, contando di lavorare e guadagnare nelle varie tappe del viaggio, ma rischiano di trovarsi intrappolati in qualche paese di transito, magari bloccati davanti all’ultima frontiera prima della destinazione, come sul confine tra Messico e Stati Uniti o sulla sponda sud del Mediterraneo, senza possibilità di ottenere visti d’ingresso legali e senza soldi per pagare i trafficanti o corrompere le autorità per entrare clandestinamente in Occidente.

Da dove vengono i migranti? I bacini di emigrazione di oggi non sono quelli di ieri. Le differenze per paesi di destinazione sono legate a passato coloniale, vicinanza geografica o sviluppo inizialmente casuale di catene migratorie. In Francia e Regno Unito il passato coloniale ha determinato una larga parte dei movimenti migratori successivi alla Seconda guerra mondiale. In Francia si tratta soprattutto del Maghreb (il 31% dei nati all’estero proveniva da Marocco, Algeria e Tunisia ancora nel 2006, secondo l’Oecd, mentre il 23% veniva da Portogallo, Italia e Spagna). Nel Regno Unito solo il 18% degli stranieri nati all’estero viene dal subcontinente indiano (India, Pakistan, Bangladesh), sia a causa dell’elevato tasso di naturalizzazione degli immigrati, sia a causa dell’ascesa di nuovi flussi dall’Europa comunitaria (soprattutto Polonia) o dalla Cina, ma anche della presenza di consistenti popolazioni delle ex colonie di Irlanda, Sudafrica, Stati Uniti o Australia. La Repubblica Federale di Germania, perse tutte le sue colonie nel 1919, ha attirato immigrazione inizialmente dalla Germania dell’Est, poi, dopo la costruzione del muro di Berlino nel 1961, da Italia, Iugoslavia e soprattutto Turchia, anche con accordi per chiamare lavoratori ospiti temporanei (Gastarbeiter). Caduto il muro nel 1989, sono ripresi i flussi dall’Europa dell’Est, con il rientro di due milioni di stranieri di etnia tedesca.

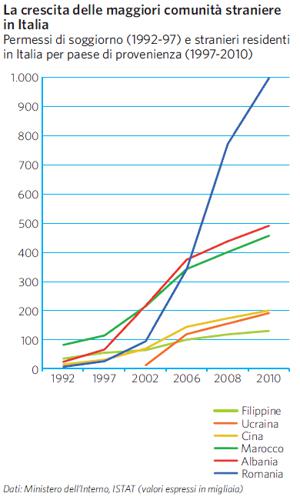

L’allargamento dell’Unione Europea (Eu) nel 2004 e 2007 verso i paesi che avevano fatto parte del blocco comunista ha prodotto un forte aumento dell’immigrazione da quell’area, in parte facendo emergere presenza irregolare, in parte suscitando migrazione temporanea e circolare. Solo alcuni paesi membri dell’Eu hanno mantenuto restrizioni all’ingresso per lavoro dei nuovi cittadini comunitari, mentre Regno Unito, Spagna e Italia hanno in larga parte liberalizzato gli ingressi, valutando che esisteva comunque la piena libertà di circolazione per qualsiasi altro motivo. È cresciuto particolarmente il numero di rumeni in Italia (da 342.000 nel 2006 a 997.000 a fine 2010) e Spagna (da 211.000 nel 2006 a 752.000 a fine 2009) e di polacchi nel Regno Unito.

Il dibattito filosofico-politico degli ultimi decenni sui concetti di dialogo interculturale, di differenza e riconoscimento, come quello sul problema della cittadinanza (europea e nazionale) o i dibattiti sul tema dell’identità (culturale, religiosa, politica, di genere, ecc.) rimandano tutti a ciò che si potrebbe rubricare sotto il termine di ‘multiculturalismo’ e alla relativa dottrina politica che intorno a questo termine è stata coniata a partire dagli anni Settanta del 20° secolo in Nord America.

In Europa si è iniziato a discutere di multiculturalismo più tardi, a partire dalla fine della Guerra fredda, alla luce delle urgenze poste dalle nuove sfide che interrogavano le società europee, quali la novità politica dell’Unione Europea e il processo di allargamento, i nuovi flussi migratori e i legami che questi mostravano con il passato coloniale europeo, i cambiamenti della politica e dell’economia mondiale nell’epoca della globalizzazione, il ritorno della guerra sul continente (la dissoluzione della ex Iugoslavia). Il contesto in cui si è sviluppata la discussione permette di comprendere perché in Europa il multiculturalismo è stato per lo più argomentato come nuova declinazione della tolleranza, pratica politica che era servita tra il 17° e il 18° secolo agli stati europei per frenare le sanguinose guerre civili di religione, e che ora, di fronte a una crisi che per certi versi sembra avere caratteristiche simili a quelle dell’epoca moderna (la religione insieme alla cultura nuovamente fonte di guerre e di scontro nello spazio pubblico), viene rispolverata come strumento di possibile pacificazione politica.

In questo quadro, diversi sono i modelli di politiche multiculturali implementate dagli stati europei: il modello francese di integrazione-assimilazione delle differenti culture nella cittadinanza repubblicana; la politica multiculturale adottata dal Regno Unito dopo la perdita dell’Impero; la ‘pillarisation’ olandese (o tolleranza ‘autoritaria’, vale a dire la segmentazione della società in alcuni segmenti in base alle diverse ideologie o religioni); il sistema di regolazione statale dell’identità del Belgio; le politiche di ‘istituzionalizzazione della precarietà’ e del ‘lavoratore ospite’, che trattano gli immigrati di cultura diversa da quella nazionale come ospiti, strategie proprie delle politiche sull’immigrazione tedesche e, per certi versi, italiane.

Tutti esperimenti politici, che, alla stregua dei modelli teorici che li ispirano, negli ultimi anni sempre di più si sono rivelati in difficoltà e in crisi, come dimostrano, per esempio, l’affaire del velo e la rivolta nelle banlieues in Francia, gli omicidi di Theo Van Gogh e Pym Fortuyn nei Paesi Bassi, l’attentato alla metropolitana di Londra, la questione del crocifisso in Italia, le dichiarazioni di Angela Merkel sul fallimento del multiculturalismo.

Fatti che dimostrano che governare il cambiamento in atto con politiche multiculturali o di tolleranza significa rimanere all’interno di logiche di inclusione-esclusione, che affrontano la questione delle nuove soggettività ghettizzandole come persone che non sono ‘come noi’.

D’altra parte, anche sul versante della riflessione teorico-politica le diverse dottrine del multiculturalismo e la loro pretesa normativa sono state sottoposte a duri attacchi e ne è stata denunciata la visione essenzialista della cultura che veicolano, nel momento in cui dipingono un’immagine della cultura quasi fosse una seconda ‘natura’ degli individui, e dunque immodificabile e reificata. Da qui l’accusa nei confronti delle dottrine ‘classiche’ del multiculturalismo di razzismo, sessismo o conservatorismo, poiché promotrici di una visione ‘museale’ della società multiculturale, come se fosse composta di gruppi monolitici e indifferenziati al proprio interno, incapaci di dialogare con gli altri perché gelosi custodi dei propri valori, che al più possono coesistere gli uni accanto agli altri, a patto che i confini che li separano (simbolici e materiali al tempo stesso) siano ben definiti (anche per legge, come dimostrano le rivendicazioni di diritti culturali o di diritti differenziati), in difesa di una presunta purezza e originarietà e contro qualsiasi ipotesi di dialogo, incontro, convivenza.

Sia il dibattito intellettuale sia le sconfitte che le politiche pubbliche improntate al multiculturalismo hanno subito nel corso degli ultimi anni dimostrano il deficit ermeneutico e politico della proposta veicolata dal multiculturalismo tradizionale, incapace di rispondere efficacemente ai problemi di integrazione e riconoscimento che attraversano le nostre società e di comprenderne le dinamiche politiche e sociali in atto. Da qui deriva l’urgenza di affrontare la questione della società multiculturale, dei processi di riconoscimento, della ridefinizione del concetto di cittadinanza, della convivenza (ancora più che della coesistenza) di gruppi e individui che affermano sia la propria identità sia la propria differenza, da un diverso e più produttivo punto di vista, se non vogliamo un futuro o di ghettizzazione/securizzazione di ogni gruppo o di ‘guerra di tutti contro tutti’ in un rinnovato stato di natura.

Interessanti apporti in questa direzione provengono da quegli studi (antropologici, etnografici, culturali) che hanno dimostrato come la cultura, che la maggior parte dei contributi sul multiculturalismo ritiene essere l’origine immodificabile dell’identità degli individui, non sia il principio, ma il prodotto di un processo storico e politico. Ciò significa che la cultura è una costruzione storico-politico-sociale in divenire sulla base delle relazioni linguistiche, sociali, economiche, culturali, che gli individui stabiliscono con i loro simili e l’ambiente in cui vivono, anche grazie a pratiche dialogiche che, più che mono- o multi-culturali, sono soprattutto inter-culturali. I processi identitari sono sempre processi dinamici, processi di negoziazione costante tra il sé e gli altri, mentre la rappresentazione di tali processi come cristallizzati dentro determinati confini (la cultura del gruppo o dell’individuo) è determinata da rapporti di forza, da esigenze materiali e da situazioni storiche. Dunque, non esiste una cultura originaria, ma ogni cultura è già il prodotto di interazioni e di incroci, dimenticati o negati, come ci ricorda la figura del migrante.

Per comprendere e affrontare seriamente le sfide che provengono dalla società multiculturale che l’Europa già è - come dimostrano tutte le statistiche demografiche, ma anche la nostra esperienza quotidiana - emerge oggi la necessità di produrre una nuova definizione di spazio politico, realmente democratico e capace di comprendere tutti, non perché tutti indifferentemente uguali, ma tutti ugualmente differenti. Ciò significa pensare allo spazio politico quale luogo di incontro interculturale, dove sia la differenza propria di ogni soggettività, sia il bisogno di maggior uguaglianza e giustizia sociale siano riconosciuti e assicurati a tutti.

Marginalità e minoranze nazionali

Il fenomeno dell’immigrazione si interseca con quello delle minoranze nazionali, che possono essere straniere o essere naturalizzate da molte generazioni, ma mantenere forti caratteri distintivi, soprattutto religiosi e linguistici (ebrei, valdesi, Rom, Sinti e Camminanti, ungheresi di Romania, albanesi di Sicilia, russi dei paesi baltici e turchi di Bulgaria), e un’organizzazione rappresentativa distinta. Le minoranze rischiano sempre di subire l’oppressione della maggioranza, specie se molto piccole e utilizzabili come capri espiatori verso cui incanalare pulsioni razziste. La Seconda guerra mondiale ha mostrato fino a che punto la discriminazione operata da uno stato poteva trasformarsi in politica di sterminio a danno di ebrei, Rom e altri ‘diversi’. L’Eu, le costituzioni e le leggi nazionali difendono le minoranze da discriminazioni e abusi. Tuttavia le condizioni materiali possono rimanere difficili, specie per le comunità più povere come quelle dei Rom. Rom, Sinti e Camminanti sono la più grande minoranza europea (11,2 milioni, di cui 170.000-180.000 in Italia, secondo il Consiglio d’Europa) e anche la più discriminata. Sono arrivati dall’India in Europa nel Quattrocento, dopo lunghe peregrinazioni. Le comunità dell’Europa occidentale vengono alimentate da nuovi flussi migratori provenienti dai Balcani dopo la caduta del muro di Berlino. In Europa Rom, Sinti e Camminanti rimangono poco integrati nel mercato del lavoro, pur avendo abbandonato in larga parte le attività tradizionali ormai obsolete (lavoro dei metalli, lettura della buona sorte, giostre e cavalli) e non essendo più nomadi. In Italia e in alcuni paesi dell’Est esistono ancora dei campi nomadi (in Italia circa 40.000 persone vivono in campi), che producono emarginazione e degrado, come pure evasione scolastica tra i minori.

Le migrazioni extra-europee

Le cifre dell’immigrazione sono sempre incerte, ma nei paesi in via di sviluppo sono ancora più difficili da valutare, a causa di movimenti più frequenti e meno incanalati e della carenza nelle rilevazioni statistiche. Peraltro le migrazioni interne ai singoli paesi sono molto maggiori rispetto a quelle internazionali (stimate a livello globale in 740 milioni di persone rispetto a 214 milioni, secondo le Un) e sono prevalentemente movimenti Sud-Sud piuttosto che verso i paesi ricchi.

Fino all’affermazione di principi universalistici nelle politiche migratorie a partire dagli anni Sessanta del Novecento, alcuni paesi hanno cercato di influenzare le scelte migratorie su base religiosa (l’Argentina favoriva l’immigrazione cattolica e dunque spagnoli e italiani) o di preferenza razziale (‘White Australia Policy’ fino al 1972). Anche gli Usa avevano respinto l’emigrazione asiatica (‘Chinese Exclusion Act’ del 1882 e ‘Gentlemen’s Agreement’ con il Giappone nel 1907) e cercato dagli anni Venti di favorire gli europei del Nord con un sistema di quote tarato per limitare gli ingressi di italiani, slavi, africani e asiatici. Solo dal 1965 la politica migratoria statunitense è diventata pienamente non discriminatoria per paese di origine, come conseguenza del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Negli ultimi decenni si è enormemente ampliata la diversità di provenienze. Sono aumentati i paesi che ricevono migranti e i paesi da cui partono. Cambiano le popolazioni di migranti e dunque la composizione etnica dei paesi ospitanti, con una crescita del peso dell’Asia e in misura minore dell’Africa.

Gli Stati Uniti rimangono, secondo le Nazioni Unite, la maggiore destinazione mondiale dell’immigrazione con 42,8 milioni di immigrati nel 2010, oltre tre volte il numero di immigrati presenti in Russia (12,3 milioni) o in Germania (10,8), Arabia Saudita (7,3), Canada (7,2), Regno Unito (7).

Canada, Australia e Nuova Zelanda sono tre paesi sviluppati non europei la cui popolazione è prevalentemente di origine europea, pur in presenza di una popolazione autoctona precedente. In tutti questi paesi si è sviluppata una cultura da insediamento che tende a valorizzare l’immigrazione e mantiene tendenzialmente politiche più aperte rispetto all’Europa verso nuovi migranti. In questi tre paesi i nati all’estero sono in crescita e rappresentavano nel 2008 tra un quinto e un quarto della popolazione (20,2% in Canada, 22,3% in Nuova Zelanda e 25,4% in Australia secondo l’Oecd). I nuovi migranti seguono i mutamenti geopolitici globali e vengono sempre di più dall’Asia, malgrado la persistenza di flussi dalla vecchia madrepatria britannica.

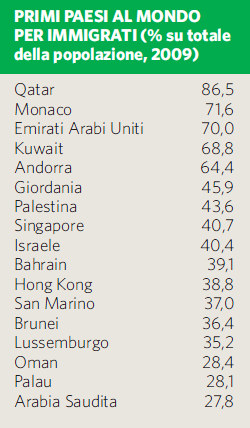

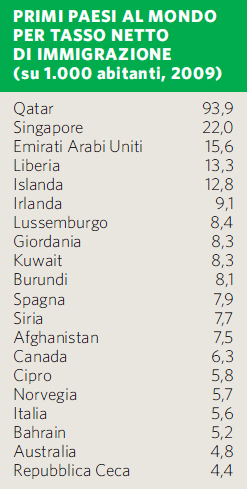

I paesi arabi o asiatici produttori di petrolio fanno massicciamente ricorso a manodopera straniera per l’estrazione e per la costruzione di infrastrutture e grandi piani di sviluppo immobiliare e turistico. Gli immigrati sono il 78,3% della popolazione in Qatar, il 71,4% negli Emirati Arabi Uniti, il 62,1% in Kuwait, il 25,9% in Arabia Saudita e il 10,6% in Libia, ma questi dati potrebbero essere incompleti a causa dell’immigrazione irregolare, specie in Libia.

In Africa erano presenti nel 2010 solo 19 milioni di migranti internazionali (contro 70 milioni in Europa, 61 milioni in Asia, 50 in Nord America e 7,5 milioni in America Latina, secondo le Nazioni Unite) e 2,3 milioni di rifugiati (dati Unhcr 2010). La migrazione interna è dominante in Africa, malgrado la visibilità dell’emigrazione sub-sahariana verso l’Africa del Nord, dove rimane più o meno stabilmente e che solo in piccola parte si riversa verso l’Europa. Per esempio, la politica panafricana di Gheddafi negli anni Novanta ha incoraggiato l’immigrazione e ha fatto della Libia il principale punto di arrivo o di passaggio per i migranti sub-sahariani (tra 1 e 2 milioni prima della rivolta del 2011), attirati anche dalle opportunità lavorative create dal petrolio libico. Tuttavia anche in alcuni altri paesi africani esiste una consistente migrazione internazionale, con popolazioni immigrate oltre il 10% della popolazione, come in Gabon (17,7%), Gambia (15,3%) o in Costa d’Avorio (13%). Per indicare quanto sono incerte le cifre, basti pensare che le stime sull’immigrazione irregolare in Sudafrica oscillano tra 2,5 e 8 milioni di persone, quasi interamente provenienti dall’Africa sub-sahariana. I cambiamenti climatici hanno anche un’influenza sulle migrazioni africane, specie tramite la desertificazione e la scarsità di acqua.

La dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991 ha trasformato semplici cittadini sovietici residenti in diverse parti dell’Urss in stranieri, che talvolta hanno visto ridursi i propri diritti civili (come i russofoni in alcune repubbliche baltiche o gli autonomisti e indipendentisti in parti della Federazione Russa). La sola Federazione Russa contava nel 2010 12,3 milioni di immigrati e 11,1 milioni di emigranti all’estero, la più alta popolazione di migranti internazionali al mondo dopo gli Stati Uniti.

Anche la partizione post-coloniale dell’India britannica ha dato origine nel 1947 a India, Pakistan e Bangladesh, con violenze settarie e religiose tra musulmani e indù, provocando lo spostamento di 12,5 milioni di persone e centinaia di migliaia di morti. Nel 2010 erano presenti 5,4 milioni di stranieri in India e 11,4 milioni di indiani nel resto del mondo, oltre a circa 100 milioni di migranti interni.

Nei paesi dell’Asia emergente i flussi hanno assunto dimensioni molto diverse tra loro. Le città-stato di nuova industrializzazione come Singapore e Hong Kong (quest’ultima ormai parte della Cina) fanno uso massiccio di lavoratori stranieri e gli immigrati rappresentano il 42,6% della popolazione in entrambi i paesi (dati Un). Paesi di maggiori dimensioni invece possono contare sulle migrazioni interne, dalle campagne alle città, per sostenere l’aumento della manodopera industriale, come facevano Germania e Italia all’inizio del boom nel primo dopoguerra. La Repubblica di Corea, il cui reddito pro capite si sta avvicinando rapidamente a quello europeo, ha visto la percentuale di stranieri sulla popolazione crescere dallo 0,4% nel 1999 all’1,8% nel 2008, i primi passi verso la trasformazione in paese di emigrazione. Il Giappone mantiene forti remore ideologiche e identitarie rispetto all’immigrazione, che cresce lentamente (stranieri all’1,7% della popolazione nel 2008 secondo l’Oecd), malgrado sia il paese con la popolazione più anziana del mondo.

La Cina non fa ancora ricorso all’immigrazione dall’estero: malgrado sia passata in un decennio dal decimo al primo posto come esportatore mondiale di merci, sostiene la crescita accelerata dell’economia tramite movimenti interni dalle campagne alle città, con circa 140 milioni di migranti interni. Nella primavera del 2009 la crisi internazionale stava rinviando nelle campagne di origine circa 25 milioni di migranti interni, ma queste difficoltà sono state rapidamente superate. La Cina gestisce questi movimenti colossali con un sistema di registrazione e autorizzazione (Hukou) che limita i diritti al movimento dei contadini, dando alla polizia il diritto di trattenere ed espellere chi si trasferisce in città senza autorizzazione. La Cina continua ad assistere a un’emigrazione verso l’estero, che è limitata rispetto alle dimensioni della popolazione cinese (8,3 milioni di cinesi all’estero su 1,3 miliardi di abitanti) ma è molto più consistente rispetto alla dimensione dei paesi di arrivo. I cinesi sono presenti in quasi tutti i paesi del mondo. Tuttavia, anche la Cina soffre di un invecchiamento della popolazione, a causa della trentennale politica del ‘figlio unico’ e gli squilibri demografici (basse nascite e squilibrate dagli aborti selettivi delle femmine, dovute alla preferenza di avere un maschio come figlio unico) saranno in futuro un fattore di immigrazione, anche per la ricerca di mogli dall’estero.

L’America Latina, terra di immigrazione per cinque secoli dopo la conquista europea, è diventata prevalentemente terra di emigrazione, soprattutto in direzione degli Stati Uniti. La migrazione messicana verso gli Usa rappresenta il maggiore corridoio migratorio del mondo, con 11,6 milioni di migranti. I lavoratori messicani sostengono la crescita economica degli Stati Uniti e al contempo rinviano 22,6 miliardi di dollari di rimesse in patria, ma una parte rilevante dei flussi è irregolare o clandestina, generando risposte di chiusura, come la costruzione di un muro e di sistemi sofisticati di sorveglianza alla frontiera tra i due paesi, o i tentativi di alcuni stati meridionali degli Stati Uniti di prendere di mira gli immigrati messicani. Altri paesi sudamericani a bassa crescita o con difficoltà interne, come Ecuador, Perù e Colombia, hanno avviato movimenti migratori verso Spagna o Italia.

Composizione della popolazione europea e statunitense in virtù dei flussi migratori

La popolazione residente in Francia durante il censimento del 1999 è un esempio interessante dell’effetto della sedimentazione di oltre un secolo di emigrazione, guidata dalla vicinanza geografica e dal peso dei legami coloniali. Erano presenti in Francia 58,5 milioni di abitanti di cui solo 51,3 erano nati in Francia già con cittadinanza francese. In altre parole, il 12,3% della popolazione non aveva un origine puramente francese da almeno una generazione, ma solo il 7,4% della popolazione veniva definita come immigrata e solo il 5,6% come straniera. 2,3 milioni di residenti erano stati naturalizzati francesi, 3,2 milioni erano stranieri (nati all’estero o in Francia), ma 4,3 erano immigrati (cioè nati all’estero senza essere originariamente cittadini francesi, a prescindere dal fatto che fossero poi stati naturalizzati) (Insee 2005). Il grosso degli immigrati proveniva dall’Europa meridionale e dal Maghreb. Algeria, Portogallo, Marocco, Italia, Spagna e Tunisia erano nell’ordine le prime sei nazionalità degli immigrati, pari congiuntamente al 60% della popolazione immigrata in Francia.

La popolazione straniera in Italia, cresciuta di recente e a velocità molto più rapida, in piena globalizzazione, testimonia invece delle nuove rotte migratorie provenienti dall’Europa post-comunista (Romania, Albania, Ucraina, Polonia, Moldavia), ma anche dall’Africa (Marocco, Egitto, Tunisia e Nigeria), dall’Asia (Cina, Filippine e India), come pure dall’America Latina (Perù ed Ecuador). Gli Stati Uniti a loro volta testimoniano della universalizzazione dei flussi che si traducono in una forte preponderanza di migrati ispanici (America Latina) e dell’Asia, con 39,6 milioni di residenti nati all’estero presenti nel 2008, di cui 11,8 milioni di messicani e poi oltre un milione di filippini, indiani, cinesi e vietnamiti. La popolazione bianca non ispanica, pur crescendo in valore assoluto, si sta ridimensionando in termini relativi (dal 76% della popolazione degli Stati Uniti nel 1990 al 53% nel 2050 secondo le previsioni). Tra le primi dieci nazionalità di immigrati negli Stati Uniti, ormai l’unico paese europeo è la Germania, al settimo posto (Oecd-Sopemi 2010).

Gli immigrati e il mercato del lavoro

Gli immigrati tendono ad essere più intraprendenti, più giovani, e spesso più istruiti della popolazione autoctona. Hanno tipicamente un tasso di occupazione maggiore dei locali, soprattutto quando si tratta di immigrazione recente, perché non hanno una situazione sociale, familiare e patrimoniale che possa assicurarne il sostentamento senza reddito da lavoro. Tuttavia esiste l’idea che gli immigrati vengano confinati in ‘lavori da immigrati’, rifiutati in parte dalla popolazione autoctona. Si tratta di occupazioni più faticose, pericolose, meno qualificate, meno valorizzate socialmente e meno pagate. Questa idea corrisponde in larga parte alla situazione effettiva, ma non si applica a tutti gli immigrati. Le professioni nelle quali si trovano maggiormente gli immigrati sono infatti edilizia, agricoltura, industria, servizi di ristorazione e alberghieri, trasporti, ma anche colf e badanti. Questi meccanismi di integrazione lavorativa subalterna in lavori poco qualificati riflettono anche forme di discriminazione più o meno aperta, ma non riguardano però tutti gli immigrati e tali occupazioni sono diverse nei vari paesi. In Italia è molto diffusa l’occupazione di colf e badanti, coperta per il 75% da immigrati, mentre è molto limitata nel Nord Europa. Nel Regno Unito, invece, gli stranieri sono molto presenti tra operatori finanziari nella City di Londra, professionisti, medici e insegnanti, conseguendo un reddito medio superiore a quello degli autoctoni. Non solo australiani, neozelandesi e statunitensi hanno un reddito maggiore dei nati nel Regno Unito, ma anche i nati in Africa e nel subcontinente indiano, secondo un rapporto presentato dal ministero dell’interno britannico nel 2007. In generale gli stranieri sono anche molto presenti nelle professioni altamente qualificate, tra le quali possono esserci scarsità di offerta formativa o insufficienti vocazioni locali – dalle professioni mediche e infermieristiche, molto richieste in tutti i paesi occidentali, alle alte tecnologie.

In tutti i paesi sono presenti lavoratori stranieri entrati senza documenti legali (clandestini) o rimasti senza permessi validi (irregolari o overstayers, rimasti oltre la scadenza del loro permesso). Nella seconda categoria, la più numerosa delle due, sono inclusi sia quelli entrati con permessi per turismo, non rinnovabili, che coloro che avevano un permesso per lavoro o per famiglia ma sono rimasti senza lavoro e non hanno potuto rinnovare il permesso né lasciare il paese ospite. Tanto più ampio è il settore informale o sommerso nel paese di accoglienza, tanto maggiore è la possibilità di mantenersi lavorando in situazione di clandestinità o irregolarità.

Per rispondere alla diffidenza dell’opinione pubblica nei confronti della crescita dell’immigrazione sono state create nel tempo forme di restrizione all’ingresso, ma anche forme di gestione organizzata dei flussi legali di ingresso per lavoro. I governi tentano di combinare esigenze di controllo e di rassicurazione della popolazione, che frequentemente diffida della crescita dell’immigrazione, rispondendo allo stesso tempo alle richieste di manodopera dall’estero da parte delle imprese e delle famiglie che occupano lavoratori stranieri. Esistono attualmente tre meccanismi principali per gestire i flussi per lavoro nei paesi sviluppati: quelli a punti (Australia, Canada), quelli basati su quote numeriche prefissate (Italia, Spagna) e quelli basati su liste di professioni per le quali esiste una scarsità di manodopera nel paese di destinazione (Regno Unito).

Il meccanismo a punti mira a selezionare i potenziali migranti attribuendo un punteggio elevato a coloro che possiedono caratteristiche considerate utili per il paese ospite, in grado di facilitare l’integrazione, e selezionare l’immigrazione qualificata. Questi elementi possono essere il livello di istruzione, la giovane età, eventuali abilità o esperienze speciali, apporti in capitale da investire, conoscenza della lingua, possibilità di integrarsi in reti familiari già insediate nel paese ospite. Reclutare immigrati qualificati rientra tra gli obiettivi dichiarati da gran parte dei paesi sviluppati, anche se la realtà economica non corrisponde necessariamente a questa visione. Negli Stati Uniti vengono spesso citati i casi di ingegneri o medici stranieri, entrati in virtù delle loro qualifiche particolari, che poi si trovano a fare i tassisti, con un evidente spreco di talento (brain waste).

I meccanismi basati su quote numeriche sono invece generalmente associati a occupazioni a bassa o media qualificazione, nel quale la formazione conta meno, mentre bisogna soprattutto assicurare la compatibilità quantitativa dei nuovi flussi con le condizioni del mercato del lavoro e la situazione sociale del paese di arrivo. In questi casi i permessi di soggiorno per lavoro vengono attribuiti ai primi che ne fanno domanda (meccanismo italiano) o anche talvolta tramite meccanismi di lotteria esplicita (adottati negli Usa per una parte limitata dei permessi di soggiorno). Diversi meccanismi di selezione degli immigrati possono essere adottati contemporaneamente dallo stesso paese, a seconda dei diversi obiettivi di politica migratoria che intende conseguire, scegliendo quando puntare su lavoratori stagionali, circolari o tendenzialmente permanenti, o quando privilegiare l’installazione degli studenti stranieri come futura immigrazione qualificata. Il Regno Unito nell’ultimo decennio ha provato tutti i meccanismi, passando per alcune quote numeriche combinate con liste di professioni, per arrivare recentemente al sistema a punti, a cui l’attuale governo liberal-conservatore vuole nuovamente sovrapporre quote numeriche più stringenti.

La crisi finanziaria ed economica internazionale che ha colpito in particolare i paesi occidentali nel 2008-09 ha provocato un aumento generalizzato della disoccupazione, particolarmente forte negli Usa, in Spagna, Regno Unito e Irlanda, tutti paesi nei quali l’immigrazione era cresciuta più velocemente della media negli anni precedenti. I lavoratori stranieri sono stati colpiti in maniera più che proporzionale, specie se maschi, perché impiegati in settori molto colpiti – edilizia, industria, esportazioni e finanza. Le donne hanno invece beneficiato di una maggiore stabilità della domanda nei servizi e si è ridotto il tradizionale divario occupazionale a loro svantaggio. In Spagna, il paese in cui l’immigrazione è maggiormente cresciuta nel decennio scorso ma anche il più colpito dalla crisi, il tasso di disoccupazione complessivo è salito a fine 2009 al 18,8%, ma tale cifra ha raggiunto il 16,8% tra gli spagnoli e il 29,7% tra gli stranieri, salendo fino al 42,4% tra gli stranieri non europei e non latinoamericani. Malgrado l’elevatissima disoccupazione degli stranieri non è cessato l’afflusso dall’estero, pur riducendosi moltissimo. Il tentativo del governo spagnolo di incentivare i ritorni in patria degli immigrati, offrendo premi in denaro, ha prodotto circa 10.000 partenze su 5,65 milioni di stranieri residenti. Questo conferma la tendenza dell’immigrazione a stabilizzarsi nel tempo anche se inizialmente considerata temporanea e mostra i limiti dell’immigrazione circolare. Il tasso di disoccupazione degli stranieri maschi nel nord Italia è salito da 4,4% a 13,7% tra il terzo trimestre del 2008 e il primo del 2010, mentre per gli italiani nella stessa area tale aumento era stato solo dal 2,4% al 5,6%. Complessivamente, tuttavia, l’aumento della disoccupazione degli immigrati nei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd) è stato meno forte di quanto si potesse temere perché, a fronte di una perdita dei posti tradizionalmente occupati dagli uomini (edilizia, industria e finanza in particolare) è aumentata in parte l’occupazione femminile nei servizi, per garantire almeno un reddito in famiglia.

Il calo della domanda di lavoro ha causato un calo drastico dei nuovi flussi d’ingresso, gestito con la riduzione o la cancellazione delle quote d’ingresso, la riduzione delle professioni incluse nelle liste di scarsità, o introducendo altre misure in via amministrativa per restringere gli ingressi per lavoro. Tuttavia i nuovi flussi non sono cessati totalmente, anche perché rimangono liberi i ricongiungimenti familiari e i movimenti all’interno dell’Eu, a prescindere dalla crisi. Rumeni, polacchi, baltici e balcanici coprono in molti paesi comunitari gran parte della nuova domanda di lavoratori poco qualificati, in modo che molti governi europei autorizzano l’ingresso di lavoratori extracomunitari solo se altamente qualificati.

La crisi economica attuale è una crisi congiunturale, pur implicando un riaggiustamento strutturale all’ascesa di nuove economie industrializzate in Asia e America Latina. Il problema strutturale demografico tornerà a farsi sentire rapidamente e a termine sarà necessario far riprendere i flussi migratori per lavoro nei paesi industrializzati.

I ricongiungimenti familiari

Generalmente la forma più frequente di ingresso legale nei paesi occidentali è il ricongiungimento dei parenti stretti, mogli/mariti e figli (generalmente minori di 18 anni) dopo un certo periodo e a condizione di disporre di sufficienti risorse per mantenerli. A seconda dei paesi, il ricongiungimento familiare può essere esteso a genitori o fratelli/sorelle dei migranti, generalmente con condizioni più restrittive. Il diritto alla vita familiare è un diritto umano sancito da convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in quanto tale non è soggetto a limitazioni numeriche in gran parte dei paesi, anche se negli Usa è sottoposto a limiti quantitativi annui. L’arrivo della famiglia qualche anno dopo il lavoratore o la lavoratrice migrante è un fattore di stabilità e di integrazione, che lega i migranti al paese di accoglienza, generando un maggiore interesse al buon andamento della società di accoglienza, delle sue istituzioni e dei suoi servizi pubblici (scuola, sanità, trasporti, sicurezza). L’arrivo della famiglia generalmente prelude alla stabilizzazione del progetto migratorio che da temporaneo tende a diventare permanente, anche se esistono forme di migrazione circolare, con partenze e rientri ripetuti, che non si trasformano in insediamento definitivo nel paese di arrivo. In Europa i ricongiungimenti familiari sono la principale forma di ingresso legale con vocazione stabile, soprattutto nei paesi che cercano di limitare gli ingressi per lavoro fin dagli anni Settanta. In Italia i ricongiungimenti sono aumentati da 2000 nel 1991 a 112.000 nel 2009.

L’immigrazione irregolare

In tutti i paesi esiste una parte della popolazione che non è regolarmente registrata. Viene definita ‘clandestina’ quando l’ingresso è avvenuto illegalmente, soprattutto con documenti o visti falsi, ma anche nascosti in camion o treni, o tramite sbarchi clandestini via mare. Il termine ‘irregolare’ viene usato quando lo straniero è entrato nel paese legalmente, con visti di breve termine, per turismo, per studio, per lavoro temporaneo o stagionale, ecc., ma successivamente alla scadenza lo straniero non ha rinnovato il permesso e non è partito, diventando così un overstayer. Nei paesi anglosassoni viene usato il termine ‘immigrato illegale’, contestato da molti, come anche il termine ‘immigrato clandestino’, perché una persona che non ha commesso alcun crimine non può essere considerata ‘illegale’. Stime molto approssimative indicano circa mezzo milione di ingressi irregolari all’anno sia nell’Eu che negli Stati Uniti.

Irregolarità e clandestinità vengono contrastate sia per il timore delle loro conseguenze economiche (concorrenza occupazionale al ribasso, a danno dei residenti legali, se l’emigrazione cresce troppo velocemente) che per il loro impatto sulla sicurezza (una popolazione particolarmente precaria è più soggetta a commettere reati, anche solo per sopravvivere, e sono possibili infiltrazioni di terroristi internazionali). Inoltre, la mancanza di un’efficace politica di contenimento degli ingressi irregolari e di espulsione incentiverebbe ulteriormente l’immigrazione illegale. Tuttavia, bisogna ricordare che la gran maggioranza degli immigrati clandestini e irregolari sono semplicemente dei lavoratori occupati nel settore informale e in attesa di diventare lavoratori legali, che portano un contributo positivo all’economia, e possibilmente futuri cittadini. Il numero di irregolari aumenta in assenza di politiche di regolarizzazione, come negli Stati Uniti (presenza illegale stimata in 11,1 milioni nel 2009, in prevalenza messicani, pari a oltre il 5% della forza lavoro; era stimata a solo 6 milioni nel 2000 e 3,5 milioni nel 1990), mentre oscilla senza tendenze al rialzo in paesi che fanno frequenti regolarizzazioni, come in Italia (poco più del 10% della popolazione straniera totale è irregolare secondo le stime più recenti della Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità), contro oltre il 30% all’inizio degli anni Novanta).

Criminalità organizzata e immigrazione irregolare

Il rafforzamento progressivo dei controlli negli ultimi due decenni ha stimolato l’industria del trasporto clandestino di emigranti. Si distingue tra tratta di esseri umani e trafficanti di migranti. La tratta coinvolge migranti posti in condizione di subordinazione con forme di violenza e sfruttamento, magari per ripagare il debito contratto per il viaggio clandestino, o addirittura persone ridotte in schiavitù per il mercato della prostituzione e più raramente per lavori agricoli e industriali. In casi di traffico, molto più frequenti della tratta, i contrabbandieri si limitano a trasportare migranti che si spostano volontariamente, ma senza il consenso dello stato di arrivo. In entrambi casi, trafficanti e contrabbandieri di persone mettono frequentemente a rischio la vita di coloro che trasportano. Gli immigrati possono morire soffocati nel tentativo di passare la frontiera senza essere individuati in camion, cunicoli o altro, rischiano di morire di sete e di stenti nel passare zone desertiche di confine tra Messico e Stati Uniti o nel Sahara, o di essere abbandonati senza pilota nel Mediterraneo su imbarcazioni malridotte e sovraccariche, con il rischio di affondare o di andare alla deriva fino alla morte, per evitare che il pilota venga arrestato e condannato a lunghe pene detentive. Si stimano circa 2000 morti all’anno nell’attraversamento del Mediterraneo e 500 nell’attraversamento della frontiera Messico-Usa. La criminalità organizzata ha fatto del traffico e del contrabbando di migranti una delle attività più redditizie. Basti considerare che il costo dei servizi dei trafficanti oscilla dai 26.000 dollari a persona per andare dall’Asia agli Usa ai 200 dollari per migrazioni intra-africane, passando per i 6500 tra l’Africa e l’Europa, secondo la Migration Research Unit dell’University College di Londra.

A partire dall’inizio degli anni Novanta si è particolarmente sviluppata la politica di contrasto nei paesi avanzati (muri, pattugliamenti navali, cooperazione di polizia). Si sono moltiplicate le situazioni alle quali si applica prima l’ordine di allontanarsi con i propri mezzi e poi l’espulsione forzata. Si sono anche sviluppate le tecniche elusive degli immigrati per sfuggire ;alle forze di polizia (trasporti e sbarchi gestiti da organizzazioni internazionali di trafficanti di persone, che però hanno moltiplicato i rischi di morte per i migranti) e all’espulsione (distruzione dei documenti di identità e comunicazione di false generalità per evitare l’identificazione necessaria all’espulsione).

Per far fronte a questi sviluppi sono stati creati in tutti i paesi europei dei centri di detenzione provvisoria di immigrati in attesa dell’espulsione, destinati a ospitarli in attesa dell’identificazione e dell’ottenimento del consenso alla riammissione da parte del paese di origine. Questi centri sono diventati controversi perché privano della libertà persone che generalmente non hanno commesso reati (se non la violazione delle norme sugli stranieri, spesso di tipo amministrativo e non penale). Inoltre le condizioni del trattenimento sono spesso contestate per l’insufficiente controllo giudiziario delle decisioni, le precarie condizioni sanitarie e di vita, gli effetti delle rivolte nei centri.

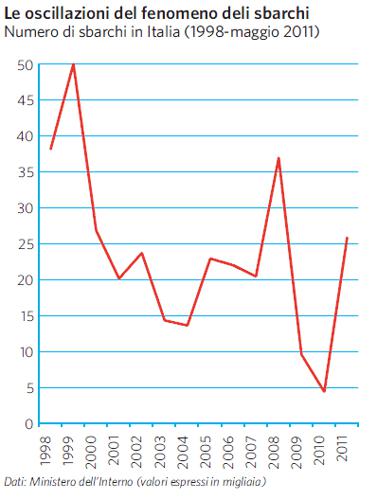

In Italia i Centri di permanenza temporanea (Cpt) sono stati creati nel 1998 e sono stati rinominati Centri di identificazione ed espulsione (Cie) nel 2008. Nel 2011, i 13 Cie possono ospitare circa 1800 trattenuti, mentre sono molto maggiori le possibilità di accoglienza in altri centri aperti, non destinati al trattenimento. Esistono circa 4200 posti nei sette Centri di accoglienza (Cda), utilizzati solo per il primo soccorso e per stabilire l’identità e la legittimità della permanenza sul territorio dello straniero reperito in situazione irregolare o per disporne l’allontanamento. Esistono anche dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), nei quali sono ospitati fino a 35 giorni richiedenti asilo senza documenti o che si sono sottratti ai controlli all’ingresso in Italia. Non sempre la distinzione tra un tipo di centro e l’altro è impermeabile, sia perché diverse strutture possono coesistere nella stessa località, sia perché cambiano rapidamente in funzione delle esigenze e della consistenza dei flussi in ogni determinato periodo. Fino alla crisi migratoria provocata dalle rivoluzioni in Nord Africa nel 2011, l’uso dei Cie era in calo in Italia, perché il numero di persone in condizione irregolare si era ridotto dal 2003 grazie alle regolarizzazioni, a quote d’ingresso più alte, all’efficacia degli accordi con i paesi vicini, all’allargamento dell’Eu e al maggiore controllo giudiziario sulle espulsioni, introdotto dalle sentenze della Corte costituzionale.

Clandestini, irregolari e regolarizzazioni

Da un lato la sproporzione tra le possibilità di ingresso legale e la loro lentezza e dall’altro la pressione a emigrare verso i paesi occidentali a causa dei differenziali di reddito e delle opportunità di lavoro, anche nell’economia informale, generano costantemente nuovi flussi di lavoratori irregolari. Molti paesi cercano di legalizzare ex post alcuni degli irregolari, dato che l’espulsione di centinaia di migliaia o di milioni di irregolari è fisicamente impossibile, che costituirebbe un’espulsione collettiva vietata dai trattati internazionali e che la maggioranza di questi clandestini svolge una occupazione che contribuisce positivamente al sistema economico del paese di arrivo.

Regolarizzazioni possono avvenire con procedure ordinarie, legate alla possibilità di dimostrare di aver risieduto per almeno 5 o 10 anni nel paese (Francia e Spagna avevano introdotto tale possibilità), oppure partecipando informalmente alle procedure di ingresso regolare tramite quote (Italia). In altri casi si procede invece a grandi operazioni di massa, dirette a favore di categorie specifiche, come lavoratori o richiedenti asilo cui è stato rifiutato lo status di rifugiato, ma che sono presenti da troppi anni per essere rimpatriati. Le maggiori operazioni sono state effettuate dagli Stati Uniti con 2,7 milioni di regolarizzati nel 1986, dall’Italia con 641.000 nel 2002, dalla Grecia con 590.000 nel 1998 e dalla Spagna con 575.000 nel 2005. In generale i paesi dell’Europa meridionale hanno fatto ricorso massiccio alle regolarizzazioni per compensare le carenze dei propri sistemi di ingresso legale e la forte attrattività dell’economia sommersa, specie per il settore di assistenza alle famiglie. L’Italia ha effettuato in media una regolarizzazione ogni quattro anni dal 1977 al 2009, regolarizzando oltre 1,7 milioni di persone, per scelta di governi di tutti i colori politici.

Politicamente le regolarizzazioni rimangono molto controverse, perché sono una manifestazione dell’incapacità degli stati a governare i flussi migratori con strumenti ordinari e di programmazione. Inoltre continue regolarizzazioni scoraggiano l’uso dei canali legali di ingresso e alimentano nuova immigrazione clandestina in futuro. Negli Stati Uniti sono falliti numerosi tentativi di effettuare regolarizzazioni negli ultimi anni, anche quando godevano di appoggio bipartisan, come la proposta Kennedy-McCain del 2006, respinta malgrado il sostegno del presidente Bush.

Diritto d’asilo e rifugiati

I rifugiati non sono immigrati, ma persone costrette a lasciare il proprio paese a causa di una guerra o perché vittime di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, o a causa di conflitti armati o di massicce violazioni dei diritti umani. Il richiedente asilo al di fuori del suo stato di appartenenza domanda che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato da uno stato terzo o dall’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr), ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. Tra i rifugiati vi sono categorie particolarmente vulnerabili, quali vittime di tortura o della tratta, minori non accompagnati e persone in stato fisico o psicologico che richiede cure. Esistono vari gradi di protezione ottenibili, di durata variabile; in Italia si può ottenere sia lo status pieno di rifugiato che la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria. I richiedenti asilo che giungono nell’Eu devono presentare domanda nel primo paese dell’Unione nel quale arrivano.

Negli anni Cinquanta i rifugiati nel mondo erano prevalentemente europei, eredità degli sconvolgimenti della Seconda guerra mondiale e dei regimi dittatoriali di estrema destra o comunisti. Progressivamente però le guerre civili o tra stati che hanno seguito la decolonizzazione hanno reso l’Europa un continente relativamente sicuro e il numero di rifugiati nel resto del mondo è cresciuto esponenzialmente, portando il totale globale da 2,5 milioni nel 1974 a 18,3 milioni nel 1992, scendendo successivamente fino a 10,4 milioni nel 2009. Tuttavia, il miglioramento è meno netto di quanto non sembri perché sono aumentati gli sfollati interni, che vivono la sofferenza dell’allontanamento dalla propria casa, dal lavoro e dalle relazioni, pur senza passare la frontiera. Nel 2009 l’Unhcr contava 3,3 milioni di sfollati interni in Colombia e tra uno e due milioni di sfollati interni in Repubblica Democratica del Congo, Pakistan, Iraq, Somalia e Sudan.

Il numero di rifugiati in Europa ha raggiunto un picco di 3,4 milioni nel 1992 (contro appena 700.000 nel 1984), per ridursi progressivamente a 1,6 milioni nel 2009. I rifugiati si concentrano prevalentemente in Germania e in Nord Europa e molto poco in Italia e nell’Europa meridionale, punto di primo arrivo ma non di permanenza, a causa del limitato sostegno che i rifugiati trovavano da parte dei governi locali e per la dimensione più limitata delle comunità di connazionali già presenti. In Italia vi sono state tre crisi legate ad afflussi relativamente intensi di rifugiati provenienti dall’Albania (1991), dal Kosovo (1999) dal Nord Africa (2008 e 2011). Secondo l’Unhcr, a fine 2009 vi erano 593.799 rifugiati in Germania, 275.461 negli Stati Uniti, 269.363 nel Regno Unito, 196.364 in Francia, 81.356 in Svezia, 76.008 nei Paesi Bassi e solo 54.965 in Italia.

Contesti multilaterali nei quali si discute di migrazioni

Gli stati sono estremamente gelosi della propria sovranità nazionale nel gestire una questione cui l’opinione pubblica è sempre molto sensibile. Tuttavia esistono molti forum di dialogo bilaterale e multilaterale. L’Unione Europea sviluppa un dialogo in particolare con l’Africa e l’Europa del sud-est, ma anche con America Latina e Caraibi (Dialogo strutturato e complessivo Eu-Lac sulle migrazioni) e con l’Asia (Riunione annuale Eu-Asem dei direttori generali per l’immigrazione). L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) fornisce servizi e consiglio a governi e migranti per promuovere una migrazione umana e ordinata. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd) ha un osservatorio sulle migrazioni, il Sopemi (Système d’observation permanente des migrations), che elabora studi, rapporti e proposte sulla gestione dell’immigrazione, concentrandosi sugli aspetti economici e lavorativi. Il Consiglio d’Europa effettua un monitoraggio del rispetto dei diritti umani ed elabora convenzioni internazionali per facilitarne il rispetto soprattutto per migranti, rifugiati e minoranze, quali Rom e Camminanti. L’Unhcr si occupa di tutelare in tutto il mondo rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni e altre categorie deboli, gestendo direttamente campi di accoglienza e reperendo finanziamenti e risorse, lavorando per rendere possibile il ritorno in patria o l’insediamento in un paese sicuro, ma anche sollecitando i governi nazionali all’azione.

La politica estera dell'immigrazione

Gli stati riceventi hanno cercato a lungo di gestire i flussi di ingresso in proprio, ma hanno dovuto fare i conti in alcuni casi con i paesi di origine, prima di tutto quando hanno cercato di organizzare politiche di reclutamento centralizzate e mirate su di un numero ristretto di paesi (specie negli anni Sessanta del Novecento). Dopo la crescita delle restrizioni all’immigrazione economica degli anni Settanta è progressivamente cresciuta anche l’immigrazione clandestina, che gli stati di arrivo cercano di combattere anche con politiche di espulsione. I governi dei paesi ricchi hanno scoperto che avevano bisogno del consenso dei paesi di origine o di ultimo transito per effettuare le operazioni di allontanamento e hanno sviluppato degli accordi bilaterali per la riammissione degli immigrati, in cambio di contropartite varie. A partire dal 2004 l’Unione Europea ha cominciato a concludere accordi di riammissione con paesi terzi (però finora solo con otto paesi europei e tre asiatici, ma non con Africa e Medio Oriente). L’Italia, trovandosi in prima fila rispetto agli arrivi via mare verso l’Europa, ha sviluppato prima di molti altri una rete capillare di accordi bilaterali a partire dagli anni Novanta, offrendo in cambio della cooperazione un mix di quote legali privilegiate per l’ingresso di lavoratori, aiuti finanziari, assistenza tecnica e mezzi per il pattugliamento e controllo delle frontiere. Tra i più importanti accordi a partire dal 1997 si contano quelli con Tunisia, Albania, Marocco, Egitto e Libia, mentre quelli conclusi con l’Europa centro-orientale hanno perso importanza con l’estensione della libera circolazione verso i nuovi paesi membri dell’Eu dal 2003 e dal 2007. Gli accordi tra paesi europei e paesi terzi del Nord Africa e dell’Europa dell’Est hanno incluso generalmente anche forme di pattugliamento misto per terra o per mare. Le politiche di espulsione degli immigrati irregolari o clandestini da parte dei paesi occidentali si scontrano con numerosi fattori: i paesi di origine sono generalmente riluttanti a cooperare alla riammissione dei propri concittadini e soprattutto di cittadini terzi passati dal loro territorio; i costi delle espulsioni verso paesi lontani sono estremamente elevati; esistono coalizioni di gruppi di sostegno agli immigrati che resistono alle politiche di espulsione e lo sviluppo della legislazione europea e della competenza della Corte europea di giustizia e dei tribunali nazionali pone limiti crescenti all’esecuzione delle espulsioni.

Per allontanare il traffico di migranti dalle frontiere europee, le politiche di accordi dei paesi europei hanno anche portato alla creazione di centri di detenzione nei paesi di transito, con problemi di rispetto dei diritti dei migranti e assenza di garanzie adeguate, specie quando si è trattato di accordi con alcuni regimi non democratici. Le rivoluzioni democratiche nordafricane del 2011 hanno messo in crisi i capisaldi della politica di contenimento dei flussi irregolari africani almeno per la parte che si manifesta tramite sbarchi sulle coste, la quale, pur essendo limitata, è molto visibile, molto seguita dall’opinione pubblica e molto costosa da affrontare.

Le politiche europee dell’immigrazione

L’Unione Europea ha acquisito nel tempo competenze crescenti in materia di immigrazione, soprattutto dopo il Trattato di Amsterdam del 1999. L’Eu cerca di stabilire un approccio globale all’immigrazione (Programma di Tampere), bilanciando aspetti umanitari e gestione dei flussi finalizzata all’economia, garantendo un trattamento equo ai non comunitari e cercando di creare un partenariato con i paesi di origine basato sul co-sviluppo. L’armonizzazione della normativa e dei principi è stata maggiore nel campo della condizione giuridica dei cittadini comunitari e degli stranieri, dei diritti, dell’asilo, dell’integrazione. Sono stati creati dei fondi importanti per sostenere le politiche di integrazione (825 milioni di euro stanziati per il periodo 2007-13) e sviluppare le migliori pratiche. Passi avanti sono stati fatti anche su sicurezza e controllo delle frontiere esterne, in parallelo alla creazione della zona Schengen, che ha permesso dal 1995 in poi di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne dell’Eu per i 30 paesi attualmente partecipanti (tra cui alcuni paesi non Eu e senza Regno Unito e Irlanda). È stata inoltre costruita Frontex, l’agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli stati membri dell’Eu, attiva dal 2005 nel coordinare gli interventi tra i singoli paesi, fornire analisi, e unità di reazione rapida in caso di crisi. Frontex guida operazioni specifiche di pattugliamento congiunto in zone di frontiera particolarmente sottoposte a pressione migratoria, come le frontiere di terra della Grecia, il Mediterraneo o le frontiere verso l’Europa orientale, ma utilizza a tal scopo guardie di frontiera, veicoli, imbarcazioni e aerei dei paesi membri partecipanti alle singole operazioni, non disponendo di mezzi propri. Non sono stati fatti altrettanti progressi in materia di ingresso per lavoro, che gli stati membri continuano a definire separatamente.

Accanto alle politiche di controllo e regolamentazione dell’immigrazione, l’Eu e i suoi stati membri hanno adottato politiche per l’integrazione degli immigrati. Le politiche dell’integrazione hanno come obiettivo quello di facilitare l’inclusione non conflittuale dei nuovi arrivati nel tessuto economico, sociale, politico, religioso e culturale del paese di arrivo, combattendo razzismo, discriminazione ed esclusione, bilanciando doveri e diritti in un’ottica di scambio reciproco. La piena integrazione implicherebbe la piena parità nelle opportunità di successo scolastico o universitario, di lavoro e carriera o di accesso ai servizi pubblici e idealmente culminerebbe con l’accesso alla piena cittadinanza del paese ospite (per coloro che lo desiderano) e ai relativi diritti politici di voto. I due principali modelli formalizzati di integrazione sono quello assimilazionista di ispirazione francese e quello multiculturale di origine anglosassone. L’assimilazionismo punta maggiormente sull’adattamento completo del nuovo arrivato alle norme culturali del paese di arrivo, in cambio di una promessa di parità completa rispetto agli autoctoni. Il multiculturalismo viene associato a una maggiore tolleranza della persistenza di valori culturali di origine all’interno di comunità di stranieri organizzate in base a nazionalità e religione, in nome dell’arricchimento che porta la diversità. Le frontiere tra i due modelli sono ormai molto più forti in teoria che non in pratica e vanno smorzandosi nelle pratiche realmente seguite man mano che emergono limiti di entrambi i modelli. Da un lato, infatti, l’assimilazionismo non ha realizzato pienamente la promessa di piena eguaglianza e le sommosse dei giovani immigrati di seconda generazione in Francia nel 2005 hanno segnalato un problema irrisolto. Dall’altro, l’esperienza inglese ha mostrato il rischio di eccessiva separatezza tra comunità e di ripiego identitario, insito nel modello multiculturale più spinto. In numerosi paesi il dibattito politico enfatizza il fallimento del multiculturalismo o dell’assimilazionismo, ben oltre i demeriti di questi modelli, ma anche in presenza di politiche reali che non applicano mai pienamente modelli teorici. In pratica, le politiche per l’integrazione mirano a facilitare il successo scolastico e l’apprendimento della lingua del paese di adozione da parte degli immigrati, anche perché è uno strumento fondamentale per il successo lavorativo dell’immigrato. La formazione e la riqualificazione professionale svolgono anch’esse un ruolo importante per migliorare l’occupabilità. La mediazione culturale aiuta a superare incomprensioni in presenza di bagagli culturali diversi, e la comunicazione interculturale aiuta a superare le barriere, come pure il numero crescente di matrimoni misti. Si tratta prevalentemente di politiche universali piuttosto che specifiche per gli stranieri, perché altrimenti verrebbero percepite come discriminatorie a danno dei nativi (soprattutto nelle politiche per la salute, la casa, gli asili o la formazione professionale). La convivenza spaziale in quartieri misti, piuttosto che segregati, è un fattore di integrazione, anche se una certa misura di auto-segregazione ha sempre fatto parte dell’esperienze migratorie, in cui tutte le comunità cercano il sostegno dei propri simili per sentire meno lo sradicamento e le difficoltà nell’affrontare condizioni di vita nuove e difficili. L’accesso alla cittadinanza viene regolato in maniera diversa nei vari paesi europei e dipende generalmente da una combinazione di diritti legati al luogo di nascita (jus solii) o alla cittadinanza dei genitori (jus sanguinis), con un tendenziale superamento di questa antica distinzione, visto che anche la Germania, principale esempio del jus sanguinis, ha aperto nel 2000 al jus solii. L’Italia rimane ancora legata alla cittadinanza dei genitori e richiede dieci anni di residenza consecutiva legale per concedere la naturalizzazione a cittadini non comunitari, prevedendo anche l’attesa della maggiore età per i bambini di genitori stranieri nati in Italia. Il diritto di voto alle elezioni locali viene anche proposto come fattore di integrazione, atto a scoraggiare politiche xenofobe, ma finora è stato adottato solo da alcuni paesi europei e non dall’Italia.

Le seconde generazioni tra due mondi

I figli di immigrati nati nel paese ospite o arrivati in tenera età sono automaticamente più integrati nella società di accoglienza rispetto ai propri genitori perché hanno appreso la lingua, hanno socializzato con i compagni di scuola e sono cresciuti nella società di accoglienza. Nei paesi nei quali vige lo jus sanguinis acquisiscono la cittadinanza fin dalla nascita, ma non in Italia. Tuttavia, paradossalmente, la maggiore integrazione apparente in alcuni casi può rendere questi giovani più alienati rispetto al paese di residenza di quanto non fossero i propri genitori, che avevano scelto di venirci a vivere. Le seconde generazioni di immigrati hanno interiorizzato lo stile di vita e le aspettative dei loro coetanei, eppure si trovano spesso ad affrontare le barriere invisibili che ne penalizzano la carriera lavorativa e l’ascesa sociale. Possono subire discriminazione per il colore della pelle, per la religione o anche per il codice postale (i quartieri d’immigrazione francesi). Il divario tra aspettative e condizioni reali alimenta il conflitto e può spingere parti delle seconde generazioni a posizioni di rifiuto e di radicalizzazione, associate a una ricerca delle origini, che può prendere forme estreme (gli attentatori di Londra nel 2005 erano inglesi di origine pakistane). Questa situazione è molto differenziata a seconda dei paesi, ma anche a seconda delle comunità: un afroamericano è diventato presidente degli Usa solo quasi 150 anni dalla fine dello schiavismo, mentre il figlio di un immigrato di prima generazione come Nicolas Sarkozy ha potuto diventare capo di stato in Francia. Una scuola che funziona e un mercato del lavoro aperto sono le migliori condizioni per l’inclusione delle seconde generazioni.

Migrazioni, sviluppo e rimesse

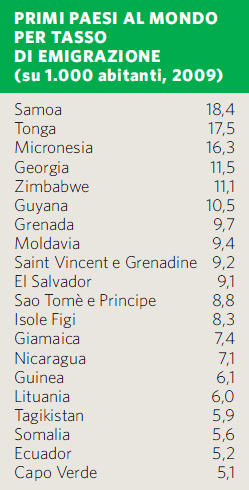

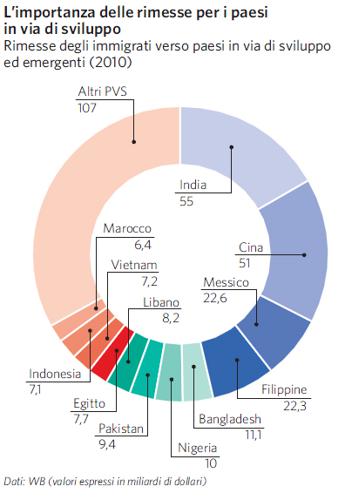

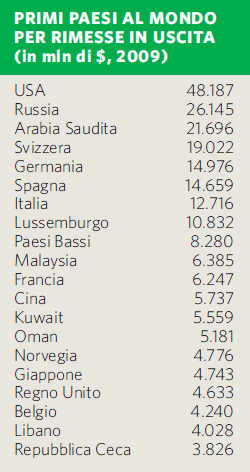

Il fenomeno delle migrazioni offre dei benefici sia ai paesi destinatari che ai paesi di origine. In paesi a reddito medio o basso con elevata natalità e disoccupazione giovanile, l’emigrazione allevia la pressione sul mercato del lavoro e sulle famiglie, facilitando l’aumento dei salari e il miglioramento delle condizioni di vita di chi rimane. Le rimesse inviate dai migranti ai propri familiari rimasti in patria in paesi in via di sviluppo e emergenti sono state pari a 325 miliardi di dollari nel 2010, in aumento del 6% dopo un calo del 5,5% nel 2009, a causa della crisi finanziaria. Secondo i dati della Banca mondiale, ormai le rimesse sono quantitativamente superiori agli aiuti ufficiali dei governi sviluppati a favore dei paesi in via di sviluppo. Le rimesse rappresentano infatti il 5,9% del pil nei paesi a basso reddito, ma toccano punte molto più elevate in alcuni paesi (35% in Tagikistan, 28% in Togo, 25% in Lesotho, 23% in Moldavia, 12% in Bangladesh e 11% in Albania), anche se i maggiori beneficiari in valore assoluto sono India, Cina, Messico e Filippine. Le rimesse possono agire come volano di sviluppo, integrando il reddito e sostenendo i consumi delle famiglie, permettendo anche investimenti produttivi in una certa misura e finanziando l’importazione di materie prime. Tuttavia, le rimesse hanno anche effetti collaterali, perché incrementano le differenze di reddito nei paesi di origine, possono creare inflazione e ridurre inizialmente la capacità di acquisto delle famiglie che non beneficiano di rimesse.

Le migrazioni possono però anche svuotare un paese povero di capacità intellettuali e di personale specializzato, indispensabile per la salute della popolazione e per lo sviluppo economico, tramite il drenaggio di dottori, ingegneri, ecc. (brain drain), formati a spese di paesi poveri e poi emigrati a vantaggio di paesi ricchi. A livello internazionale si cerca di mitigare il brain drain, rendendo tale migrazione temporanea e incentivando il ritorno con competenze aumentate come fattore di sviluppo (brain circulation), cercando parimenti di far rinunciare i paesi ricchi a politiche aggressive di reclutamento di personale insostituibile (per esempio, il Regno Unito rinuncia a reclutare dottori in alcuni paesi), o incoraggiandoli a fornire interventi compensativi (maggiore formazione nel paese di origine, aiuti umanitari).

Le migrazioni, sfida e risorsa nel 20° secolo

La crisi economico-finanziaria avviata nel 2008 ha rallentato i flussi migratori a livello internazionale, ma la ripresa e le dinamiche demografiche, economiche e geopolitiche sottostanti hanno fatto ripartire in gran parte del globo i movimenti delle persone e manterranno la ragione delle migrazioni. La storia delle migrazioni in ogni paese segue strade diverse ma tendenze comuni, legate agli squilibri economici e demografici, che le scelte politiche possono influenzare in una certa misura, ma non possono interamente cancellare. Le direzioni e le caratteristiche dell’immigrazione continueranno a cambiare, in larga parte in maniera imprevedibile. L’Europa non ha ancora risolto i suoi problemi demografici e attirerà immigrazione, a dispetto della bassa crescita economica, pur rimanendo nelle speranze dei migranti una seconda scelta rispetto agli Usa. L’Europa dell’Est è caratterizzata già da oltre un decennio da un crollo delle nascite e dal miglioramento delle condizioni di vita e perderà nei prossimi anni gran parte del suo ruolo di esportatore di manodopera verso l’Eu. L’ascesa economica dell’Asia genererà crescenti movimenti di popolazione interni ai paesi che si industrializzano e in misura minore tra paesi asiatici. L’Africa esprimerà nei prossimi decenni il maggiore potenziale migratorio, a causa di una crescita demografica molto maggiore del resto del mondo, sempre limitato dalle difficoltà dell’immigrazione regolare e irregolare e dunque destinato a rimanere largamente inespresso. La paura occidentale dell’immigrazione manterrà alta la priorità delle politiche di contenimento dei flussi irregolari, con conseguenze sui rapporti con i paesi di transito e di origine di tali flussi e potenzialità di strumentalizzazione politica, obbligando a politiche di concertazione e accordi internazionali per la gestione integrata di flussi regolari, irregolari e di aiuti, per quanto difficile sia. Le nuove tendenze a migrazioni temporanee di vario tipo, con una quota crescente di immigrazione qualificata dal punto di vista professionale, potrebbero allentare le preoccupazioni e rassicurare sugli effettivi benefici economici reali dell’immigrazione, sia per i paesi di origine che per quelli di arrivo.

Per saperne di più:

Caritas-Migrantes (2010) Immigrazione. Dossier statistico 2010, XX rapporto, Roma.

Direzione generale dell’immigrazione (2011) L’immigrazione per lavoro in Italia, evoluzione e prospettive, Roma.

L. Einaudi (2007) Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, Roma-Bari.

Home Office (2007) The Economic and Fiscal Impact of Migration. A cross-departmental submission to the House of Lords Select Committee on Economic Affairs, London.

Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) (2005), Les immigrés en France, Paris.

Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità) (1995-2010) Rapporto sulle migrazioni, Milano.

K. Koser (2007) International Migration, Oxford; trad. It. Le migrazioni internazionali, Bologna 2009.

Oecd-Sopemi (2010) International Migration Outlook 2010, ;Paris.

K. Tamas, J. Palme (2006) Globalizing Migration Regimes. New Challenge to transnational cooperation, Aldershot.

Unhcr (United Nations High Commissioner For Refugees) (2000) I rifugiati nel mondo, cinquant’anni di azione umanitaria, Roma.

– (2010) Yearbook, Geneva.

P. Weil (2004) La France et ses étrangers, l’aventure d’une politique de l’immigration e 1938 à nos jours, Paris.

World Bank (2011) Migration And Remittances. Factbook 2011, Washington D.C.