Le regioni nel sistema di finanza pubblica

Le regioni nel sistema di finanza pubblica

Il dibattito politico-istituzionale dal 1860 alla legge finanziaria regionale del 1970

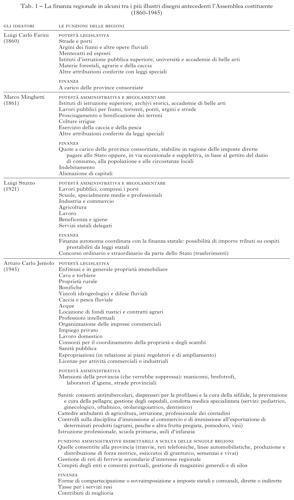

L’idea-regione si affaccia nel dibattito politico-istituzionale fin dall’origine dello Stato unitario. Il 16 maggio 1860 Luigi Carlo Farini (1812-1866), ministro degli Interni del primo governo Cavour, presentò alla Camera un disegno di legge, che fu approvato il 24 giugno, per l’istituzione di una sezione temporanea presso il Consiglio di Stato con il compito di studiare un ordinamento amministrativo «bene accomodato al nuovo Stato» che era nato dall’annessione di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. L’esigenza, sottolineava Farini, era quella di «preparare un ordinamento amministrativo pel quale si accordino le ragioni dell’unità e della forte autorità politica dello Stato colla libertà dei comuni, delle provincie e dei consorzi». Già il 31 agosto la commissione trasmetteva al ministro un disegno di riforma, che prevedeva l’istituzione della regione come unione di più province con una propria autorità deliberante, composta da rappresentanti dei consigli delle province consorziate. La regione avrebbe avuto competenze amministrative, e in alcuni casi regolamentari, in materia di strade e porti, opere fluviali, assistenza ai disabili mentali e all’infanzia abbandonata («i mentecatti e gli esposti»), istruzione secondaria e universitaria, foreste, agricoltura, caccia. Il progetto non prevedeva una finanza regionale autonoma rispetto a quella delle province consorziate (tab. 1 e 2).

L’anno successivo, il 13 marzo 1861, Marco Minghetti (1818-1886), succeduto a Farini al ministero degli Interni, presentava quattro progetti di legge per la riorganizzazione amministrativa del Regno, uno dei quali, il quarto, prevedeva l’istituzione della regione come «ente morale», vale a dire come corpo amministrativo non subordinato gerarchicamente dall’amministrazione centrale (decentramento autarchico), sostanzialmente con le stesse funzioni del progetto Farini. Si prevedeva che la regione avesse un proprio bilancio preventivo e un conto consuntivo. La copertura delle spese era posta a carico delle singole province consorziate, con quote stabilite in ragione delle imposte dirette pagate allo Stato ed eventualmente avendo riguardo «ai prodotti del dazio di consumo, alla popolazione ed alle circostanze locali». La regione avrebbe avuto un patrimonio proprio e le era riconosciuta la facoltà di ricorrere al debito.

Minghetti assegnava alle regioni, insieme allo Stato, anche una funzione di perequazione delle risorse tra le province, mentre analoga funzione nei confronti delle regioni stesse avrebbe dovuto essere svolta dallo Stato. La perequazione era vista sia in termini di fabbisogni di spesa sia di dotazioni infrastrutturali. Nel concludere la sua relazione alla Camera egli sottolineava infatti: «Come vi sono alcune provincie nelle quali la ricchezza è grandemente inferiore ai bisogni e alle difficoltà da vincersi, e in questi casi la regione o lo Stato può sovvenirle, così v’hanno regioni le quali per naturale postura, per malignità di passati Governi, o per vicissitudini di avversa fortuna si trovano sprovvedute ancora di quegli istituti, di quelle vie di comunicazione, di quei lavori idraulici che altrove sono da gran tempo ordinati e compiuti. Ragion vuole pertanto che la nazione venga in soccorso di esse, e ciò non sarà solo atto di fratellevole benevolenza, ma dovere di equità. Che se ufficio precipuo e perenne dello Stato si è quello di mantenere la giustizia e tutelare i diritti, un altro ancora gliene compete, cioè di integrare quelle minori associazioni che sarebbero per se difettive, sia rimovendo gli ostacoli, sia agevolando l’esercizio delle loro attività».

La proposta incontrò la forte opposizione degli uffici ministeriali. Il 22 giugno, poche settimane dopo la morte di Camillo Benso conte di Cavour (1810-1861), una commissione della Camera incaricata dell’esame preliminare dei disegni di legge, ascoltata la relazione del deputato Sebastiano Tecchio (1807-1886), respingeva all’unanimità la proposta di regione come ente morale; solo 6 deputati su 27 si esprimevano a favore della regione come ente governativo. Il 9 ottobre il governo Ricasoli estendeva a tutto il Paese la legge sull’amministrazione comunale e provinciale introdotta da Urbano Rattazzi (1808-1873) due anni prima. Il 12 dicembre i progetti di Minghetti venivano formalmente ritirati (Strazza 2008).

Nello stesso 1861, Giuseppe Mazzini (1805-1872) riprendeva un suo scritto del 1833 in cui sosteneva l’esigenza della regione come «zona intermedia indispensabile tra la Nazione e il Comune», i due soli «elementi naturali» di un popolo. La regione, uno degli «elementi artificiali e aventi a unico ufficio di rendere più agevoli e più giovevoli le relazioni tra la Nazione e il Comune» (Mazzini 1907, p. 324) appare, nella visione di Mazzini, come la proiezione in una dimensione più ampia della sfera delle autonomie dei comuni, con una duplice funzione di garanzia nei loro confronti: metterli al riparo da possibili indebite ingerenze del potere centrale e conferire alla loro attività l’efficacia che sarebbe potuta risultare compromessa a causa dalle ridotte dimensioni dell’ente e del rischio di un «localismo gretto» (p. 334). La regione inoltre, come «Comune ampliato», era vista da Mazzini come il mezzo per superare «lo squilibrio di civiltà esistente tra la città e la campagna: foco di vita progressiva e d’associazioni nazionali la prima, campo la seconda, merce l’assoluta ignoranza, di tutte le influenze che resistono al moto. E solo rimedio ch’io vegga potente […] è il congiungerle […] si che la luce della città si diffonda a raggio sulle terre che la circondano» (p. 332).

Con la sconfitta del progetto liberaldemocratico del gruppo di Cavour, l’idea-regione stava invece uscendo dall’agenda politico-istituzionale del Paese. Se si escludono i due tentativi di Agostino Depretis (1813-1887) nel 1887 e di Francesco Crispi (1818-1901) nel 1891, finiti prima di nascere (Boneschi 1946, p. 100), per oltre mezzo secolo, fino agli anni seguenti la Prima guerra mondiale, il tema della regione sarebbe stato sporadicamente ripreso solo da singole e isolate voci di studiosi.

«Dopo la prima guerra mondiale il problema delle autonomie risorse d’improvviso e con impressionante vigore. Nacquero da un lato partiti a base regionale e dall’altro partiti a base nazionale, che ponevano la regione nel loro programma» (Boneschi 1946, p. 101). Tra questi, in primo luogo il Partito popolare di Luigi Sturzo (1871-1959).

Nel programma di Sturzo l’idea-regione assume una forza del tutto nuova e che non avrà uguali, almeno sino ai tempi più recenti, nella storia del Paese. Nella relazione presentata al Congresso di Venezia del Partito popolare il 23 ottobre 1921, Sturzo disegnava la regione come ente elettivo-rappresentativo, vale a dire non formato, come nei progetti Farini-Minghetti, «tramite elezioni di secondo grado di enti locali, ne per via di nomina statale, ma in base a elettorato diretto, a suffragio universale, comprese le donne, e a sistema proporzionale» (Sturzo 1969, p. 301); ente autonomo-autarchico, vale a dire dotato di autonomi poteri di governo conferitigli dalla legge istitutiva, e non delegati dal potere centrale; ente amministrativo-legislativo, vale a dire avente potestà legislativa e regolamentare nell’ambito del proprio territorio.

L’idea forte di regione si coniugava con quella, altrettanto vigorosamente delineata, di finanza regionale. È anche questo un aspetto di assoluta novità. Nei progetti Farini-Minghetti, come si è visto, non si prevedeva di dotare le regioni di un sistema di finanza autonoma rispetto a quello delle province afferenti. Sturzo rivendica invece per la regione una finanza autonoma, con la facoltà di imporre i tributi e una propria legge di bilancio. Si interroga «sulla portata della parola autonoma, applicata alla finanza» (p. 302). Esclude che si tratti di dare all’ente «la facoltà di fare delle leggi tributarie di sua propria competenza e con propri criteri, al di fuori del ritmo della finanza generale e senza obbligo di osservare le prescrizioni e i limiti legali». Deve trattarsi invece di finanza regionale autonoma ma «coordinata», perché «la pressione tributaria sia omogenea e proporzionata e non vi siano interferenze che isteriliscano alcuna categoria di tributi» (p. 302). Alla potestà di imporre tributi va inoltre affiancato un buon sistema di finanza derivata, cioè di risorse devolute dal governo centrale, in corrispondenza della devoluzione di funzioni. Si era ormai, tuttavia, alla vigilia dell’avvento del fascismo, che avrebbe di nuovo stroncato per oltre un ventennio ogni forma di autonomia.

Alla caduta del regime, il dibattito sul regionalismo riemerge già nel biennio 1944-45 per proseguire particolarmente intenso fino alla conclusione dei lavori dell’assemblea costituente.

Uno dei protagonisti fu indubbiamente Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), anche come membro della commissione di studio sulla riorganizzazione dello Stato – una delle tre commissioni istituite dal ministro per la Costituente Pietro Nenni (1891-1980) –, nell’ambito della quale presiedette la sottocommissione sulle autonomie locali. In un saggio senza data, ma probabilmente del 1945 (apparso nei «Quaderni del Partito d’azione»), Jemolo prende le mosse dalla costatazione che l’ente regione risponde ormai «ad un diffuso desiderio, almeno in certe parti d’Italia; ed in un regime liberale, allorché si dà un desiderio sentito di sperimentare una nuova via, e questa non appare in sé cattiva, e neppure sommamente rischiosa, è bene consentire che la via sia battuta» (Jemolo 1945, p. 14). Come già Sturzo, Jemolo ritiene che alle regioni vada conferita la potestà legislativa, oltre che quella amministrativa e regolamentare. «Penso che, una volta creata la regione, l’organo di questa debba essere in grado […] di dettare delle norme che esprimano la coscienza collettiva di quel complesso abbastanza vasto che è la regione, per poter interloquire anche in quelle esigenze che fino ad oggi solo lo Stato si riteneva idoneo a valutare». Prefigurava poi un largo spettro di competenze regionali sia di natura legislativa sia amministrativa. Rispetto al corpo di materie la cui attribuzione alle regioni era risultata una costante nei disegni regionalisti da Farini a Sturzo (opere infrastrutturali e per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico del territorio, agricoltura, foreste, caccia e pesca, istruzione ecc.), Jemolo declinava una più ampia e attenta articolazione delle competenze, distinguendo quelle oggetto del codice civile (proprietà immobiliare, proprietà rurale, contratti agrari, professioni intellettuali, organizzazione di imprese commerciali, impiego privato, lavoro domestico ecc.) da quelle estranee alla sfera della legge civile, tra le quali poneva la sanità pubblica. «In generale, in tutti quegli ambiti in cui le condizioni ambientali – da quelle fisiche […] a quelle sociali, di costume, di distribuzione della ricchezza – fanno sentire che non è opportuno che la stessa norma viga nella Provincia di Sondrio e in quella di Nuoro, potrà farsi luogo alla legge regionale» (p. 17).

Sul piano delle mansioni amministrative, Jemolo propone il trasferimento alla regione delle competenze delle province, che sarebbero state soppresse, e la collocazione presso la regione di un’ampia serie di istituzioni sanitarie. Per quanto riguarda l’assetto della finanza regionale, premesso che si tratta di una questione molto complessa, Jemolo si limita a fissare i limiti entro cui circoscrivere le competenze regionali in materia tributaria. Egli considera in primo luogo inopportuno dotare le regioni di un proprio potere di accertamento, distinto da quello già esistente in capo allo Stato e ai comuni. Esclude pure la possibilita di dazi regionali, sotto qualsiasi forma. all’interno di questi limiti, Jemolo vede come elementi portanti della finanza regionale forme di compartecipazione o di sovrimposizione ai tributi statali e comunali, tasse a fronte dei servizi resi, contributi di miglioria e utili derivanti dall’eventuale gestione diretta di attività industriali e commerciali.

L’assemblea costituente si riunisce la prima volta il 25 giugno 1946. La commissione per la Costituzione (Commissione dei 75) inizia i lavori il 30 luglio. Si articola in tre sottocommissioni. La seconda sottocommissione, che dovrà disegnare «l’ordinamento costituzionale della repubblica», affida il tema dell’autonomia regionale a un comitato di dieci costituenti presieduto dall’onorevole Gaspare Ambrosini (1886-1985), il quale, durante tutti i lavori, si mantiene in stretto rapporto con Sturzo (Antonietti, De Siervo 1998). Lo schema di progetto elaborato dal comitato viene illustrato da Ambrosini alla sottocommissione il 13 novembre. Prevede l’abolizione delle province (art. 1: «Il territorio della Repubblica e ripartito in Regioni e Comuni») e il riconoscimento alla regione di un ampio spettro di materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente (tab.1 e 2). Per quanto attiene alle forme di finanziamento, si limita a stabilire il principio dell’autonomia finanziaria, coordinata con la finanza dello Stato e dei comuni, rinviando a successive norme di rango costituzionale.

Il progetto Ambrosini fu discusso nella seconda sottocommissione e poi nella Commissione dei 75. Il testo del Progetto di Costituzione, definitivamente approvato, fu presentato alla presidenza dell’assemblea costituente il 31 gennaio 1947. In tema di autonomia regionale esso risultava più avanzato rispetto al disegno uscito dal comitato Ambrosini. La competenza legislativa regionale veniva declinata su tre distinti livelli: una competenza esclusiva, subordinata al solo vincolo dell’armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento dello Stato (art. 109); una competenza concorrente, nell’osservanza dei principi e delle direttive stabilite con legge statale (art. 110); infine, una competenza integrativa e attuativa delle disposizioni di leggi statali, per adattarle alle condizioni regionali (art. 111). Nell’insieme dei primi due ambiti veniva fatto rientrare un ampio gruppo di materie, comprendente nella sostanza tutte le funzioni che l’evoluzione del pensiero regionalista era andata prefigurando nel tempo. Un elemento di vera novità erano le materie fatte rientrare nella sfera della competenza integrativa e attuativa tra le quali comparivano settori importanti come l’istruzione elementare e media, la disciplina del credito, dell’assicurazione e del risparmio, il commercio e l’industria. L’art. 113 del progetto conteneva le disposizioni sulla finanza regionale. Si stabiliva il principio dell’autonomia, nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali. Si assegnavano alle regioni tributi propri e quote di tributi erariali. Si affermava esplicitamente un principio di perequazione in base ai fabbisogni per provvedere alle spese necessarie, da attuarsi agendo sulle quote delle compartecipazioni e attingendo da fondi speciali rivenienti dal bilancio statale.

Sul tema delle regioni si sviluppo in assemblea il più lungo dibattito della sua storia: durò dal 27 maggio al 2 luglio, mentre alcuni emendamenti furono approvati in autunno e addirittura nelle ultime sedute (Ambrosini e Sturzo: la nascita delle regioni 1989; Strazza 2008). Lo scontro fu a tratti molto aspro.

Tra gli interventi più critici, particolarmente in tema di finanza, quelli di Francesco Saverio Nitti (1868-1953), che ‒ lo si può ricordare ‒ era stato anche un illustre professore di scienza delle finanze. Intervenendo nella seduta pomeridiana del 6 giugno per illustrare un ordine del giorno con il quale proponeva che il tema dell’istituzione delle regioni fosse rimesso al futuro parlamento, così si esprimeva: «Come vivrà? Che cosa farà quest’ammasso di regioni? Come si organizzerà? Con quali mezzi? Quale sarà la sua finanza? Questo problema della finanza pare non abbia interessato nessuno; e una cosa che ai fantasiosi autonomisti regionali sembra indifferente. La finanza, vi è qualcuno che ci pensa?» (Strazza 2009).

Prevalse alla fine una soluzione di compromesso, favorita dal cambiamento di atteggiamento del Partito comunista italiano (PCI), il quale, dopo la crisi del maggio 1947, risolta con l’estromissione dei comunisti e dei socialisti dal governo, cominciava a intravedere la possibilita di assicurarsi il governo locale in importanti aree del Paese.

Nel testo della Costituzione definitivamente approvato il 22 dicembre 1947 scompare la previsione di una competenza legislativa esclusiva. Le materie elencate a questo titolo nell’art. 109 del progetto furono fatte confluire, nella sostanza, nel nuovo unico elenco, ora all’art. 117, di materie di competenza legislativa concorrente. Scompare anche la competenza legislativa integrativa e attuativa, con fuoriuscita delle relative materie dall’ambito delle attribuzioni regionali. L’articolo sui mezzi finanziari delle regioni (art. 113 del progetto, art. 119 del testo approvato) subisce alcune modifiche. Le norme di coordinamento tra la finanza dei diversi livelli di governo vengono ridotte dal rango di leggi costituzionali a quello di leggi ordinarie. Scompare il riferimento esplicito alla perequazione delle risorse a favore delle regioni «meno provviste di mezzi», rimanendo tuttavia implicito nella nuova formulazione, secondo la quale alle regioni vanno attribuite risorse «in relazione ai bisogni […] per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali». Viene, infine, inserito un esplicito richiamo all’obiettivo della valorizzazione del Mezzogiorno nell’impiego dei fondi speciali (3° co.).

Dopo l’approvazione della Costituzione, e per tutti gli anni Cinquanta, il dibattito sull’attuazione dell’ordinamento regionale langue, confinato in ambiti strettamente istituzionali e imbrigliato dal conflitto tra la Democrazia cristiana (DC) e il PCI, le cui posizioni si sono ormai invertite rispetto a quelle espresse nella prima fase dei lavori della Costituente. L’iniziativa regionalista rimase, invero, molto viva in alcune delle realtà regionali ove gli enti locali erano in larga prevalenza governati dall’alleanza PCI-PSI (Partito Socialista Italiano). In Emilia-Romagna, in particolare, come documenta Luciano Vandelli (2010), si svilupparono negli anni Cinquanta molte iniziative ‘dal basso’ in favore dell’attuazione dell’ordinamento regionale. In convegni e assemblee promosse da associazioni costituite allo scopo da amministratori e consiglieri degli enti locali, specialmente delle province, venivano ampiamente declinate le questioni che, in quella realtà territoriale, attendevano risposte da un governo su base regionale (pianificazione territoriale, reti per la distribuzione di energia, sviluppo della rete autostradale e delle comunicazioni, difesa del suolo, riforma agraria ecc.). L’inizio degli anni Sessanta segna una forte ripresa di interesse per le regioni. Nel nuovo clima culturale della programmazione economica, in una fase segnata dalla costituzione dei primi governi di centro-sinistra (Strazza, 2008), matura il processo che porterà, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, alla costituzione delle regioni a statuto ordinario e all’avvio della loro attività, con l’approvazione della legge elettorale (l. 17 febbr. 1968 nr. 108), della legge finanziaria regionale (l. 16 maggio 1970 nr. 281) e, infine, con l’emanazione dei decreti delegati sul trasferimento di funzioni (genn. 1972).

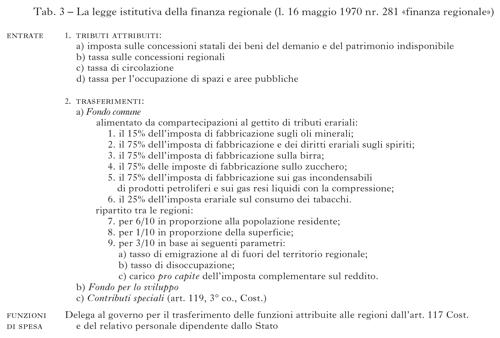

La l. 16 maggio 1970 nr. 281, i cui contenuti essenziali sono riportati nella tabella 2, disegnò per le regioni a statuto ordinario una finanza debole, ben al di sotto delle possibilità che la Costituzione del 1948 aveva comunque aperto. Si trattava in larga misura di finanza ‘derivata’, perché prevalentemente fondata sui trasferimenti statali (il fondo comune, il fondo per lo sviluppo, i contributi speciali), mentre assai modeste risultavano le risorse tributarie riconosciute alle regioni.

Le riforme costituzionali e del federalismo fiscale

Il titolo V della seconda parte della Costituzione (Le Regioni, le Province, i Comuni) subisce una radicale modifica per effetto della l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3.

La riforma maturò in un clima, quello degli anni Novanta, segnato dall’affermazione sul piano politico di forti istanze autonomiste nel Nord del Paese e dal diffondersi, anche tra i partiti tradizionali in quei territori, di diffuse forme di disagio nei confronti del patto costituzionale che aveva fino ad allora garantito l’unità del Paese.

La riforma del titolo V del 2001 ha una forte impronta regionalista. Si torna, in un certo senso, allo spirito che aveva informato, alla Costituente, il progetto della Commissione dei 75 e si va oltre. Il nuovo art. 114 pone sullo stesso piano, come parti costituenti della Repubblica, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato. Il nuovo art. 117 rovescia il principio alla base della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e regioni, elencando le materie riservate alla competenza legislativa dello Stato e alla legislazione concorrente, e attribuendo in via residuale alle regioni la competenza legislativa in ogni altra materia.

Il nuovo art. 119 estende il principio dell’autonomia finanziaria a tutti gli enti subcentrali di governo, che dovranno finanziare integralmente le funzioni loro attribuite con quattro forme di entrata: a) tributi propri; b) altre entrate proprie (extratributarie); c) compartecipazioni al gettito di tributi erariali «riferibile al loro territorio»; d) trasferimenti perequativi da un fondo istituito con legge dello Stato «per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

Con la nuova formulazione dell’art. 119 si intese escludere la possibilità di continuare a fare ricorso a forme di finanza derivata, vale a dire a finanziare i governi subcentrali con trasferimenti rivenienti dal bilancio di un governo sovraordinato. Gli unici trasferimenti consentiti rimangono quelli di tipo perequativo, per i quali si esclude la possibilità di un vincolo di destinazione, e quelli, previsti dal 5° co., di natura speciale e aggiuntiva per perseguire scopi particolari, diversi dal normale esercizio delle funzioni (promuovere lo sviluppo, rimuovere squilibri economici e sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona). A dire il vero, anche nella vecchia formulazione dell’art. 119, che si riferiva solo alle regioni, non si faceva alcun esplicito riferimento ai trasferimenti come forma ordinaria di finanziamento, limitandosi a prevedere l’attribuzione di tributi propri e di «quote di tributi erariali». Tale ultima locuzione era poi stata intesa dal legislatore in modo estensivo, come comprensiva dei trasferimenti, sui quali, come si è visto, si fece in larga misura poggiare la finanza regionale con la l. 16 maggio 1970 nr. 281.

La scelta compiuta con la riforma del titolo V del 2001, di rinunciare totalmente ai trasferimenti come forma ordinaria di finanziamento dei governi subcentrali, poneva comunque il Paese in una posizione unica nel panorama internazionale, in quanto in tutte le altre nazioni, siano esse di tipo federale oppure unitario, i trasferimenti svolgono un ruolo importante, per quanto variabile da Paese a Paese, nel sistema di relazioni finanziarie intergovernative. La riforma dell’art. 119 del 2001, con la sua carica innovativa, non ha trovato applicazione immediata, in considerazione dell’esigenza di una legge ordinaria che dettasse «i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Il processo ha preso avvio solo nel 2009 con l’approvazione della legge che ha delegato il governo a emanare uno o più decreti legislativi aventi a oggetto l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione (l. 5 maggio 2009 nr. 42). Nell’esercizio della delega, sono stati approvati nove decreti legislativi; la finanza regionale è stata oggetto del d. legisl. 6 maggio 2011 nr. 68.

La l. 42 (5 maggio 2009) e il d. legisl. 68 (6 maggio 2011) ridisegnano il sistema della finanza regionale. Si dispone, in primo luogo, in linea con la riforma del titolo V, la soppressione dei trasferimenti statali come forma ordinaria di finanziamento e la loro sostituzione con risorse fiscali. Permangono i soli trasferimenti di natura perequativa e quelli riconducibili alla tipologia delineata nel 5° co. dell’art. 119 della Costituzione.

Le risorse fiscali che, insieme alle entrate extratributarie, dovranno finanziare integralmente la spesa regionale sono individuate in quattro distinte categorie, che ricalcano il dettato dell’art. 119 Cost.: a) i tributi propri (in senso stretto), che sono quelli istituiti con legge regionale «con riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato»; b) i tributi propri derivati, che sono istituiti con legge statale e assegnati alle regioni; c) le compartecipazioni a tributi erariali ‒ tra le quali spicca il ruolo della compartecipazione IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) ‒ che dovranno rispondere al criterio della territorialità, vale a dire essere poste in relazione al gettito prodotto dal tributo erariale in ciascun territorio; d) le addizionali ai tributi erariali, in primo luogo l’addizionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il cui ruolo viene potenziato rispetto all’assetto attuale.

La principale innovazione della riforma del biennio 2009-11 sta, tuttavia, dal lato dei criteri di finanziamento della spesa. Si prevede il passaggio, a dire il vero già tentato in passato, dal criterio della spesa storica, in base al quale la ripartizione delle risorse tra i governi subcentrali si adatta al disegno risultante dal progressivo sedimentarsi della legislazione settoriale di spesa, ai due criteri dei fabbisogni di spesa e della capacità fiscale. Si tratta di due metodi di diffusa applicazione sul piano internazionale. Secondo il primo, le risorse sono assegnate in modo da garantire a ciascun governo locale l’erogazione in condizioni di efficienza di determinati volumi di spesa, che possono o meno essere legati alla preventiva fissazione di livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni. Il secondo criterio fa invece riferimento al gettito pro capite che ciascun tributo di pertinenza del governo subcentrale può produrre, se applicato con modalità standardizzate, vale a dire prescindendo dai diversi livelli di ‘sforzo fiscale’ che il governo locale può esercitare avvalendosi dei margini di autonomia che gli sono concessi.

La riforma distingue le spese regionali in due categorie e le associa ai due distinti criteri di perequazione. Da una parte stanno le spese per le quali vanno stabiliti i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP): si tratta di un compito assegnato dalla Costituzione allo Stato (art. 117, 2° co., lett. m) in riferimento alle «prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; dall’altra, tutte le altre prestazioni, cui non viene imposto il vincolo dei LEP. Si stabilisce che, sino a eventuale nuova determinazione da adottarsi con legge statale, siano incluse nella prima categoria le spese per la sanità, per l’assistenza, per l’istruzione limitatamente alle funzioni amministrative svolte attualmente dalle regioni e per i trasporti pubblici locali in relazione alla sola spesa in conto capitale.

Le risorse destinate alle spese LEP saranno perequate avendo riguardo ai fabbisogni, o, più precisamente, alla differenza tra fabbisogno di spesa e capacità fiscale standardizzata. Il modello segue un disegno molto noto nella letteratura internazionale, talora associato al nome dell’economista Richard Bird (1993, 2011). Le risorse fiscali assegnate al finanziamento di questa categoria di spesa vengono calibrate in modo da assicurare l’integrale copertura del fabbisogno nella regione più ‘ricca’, vale a dire quella con la più elevata capacità fiscale in relazione al proprio fabbisogno. Le altre regioni, caratterizzate tutte da una eccedenza del fabbisogno sulla capacità fiscale, colmeranno integralmente la differenza attingendo al fondo perequativo. Il modello di perequazione assume così una netta connotazione di tipo verticale. Il fondo, infatti, non può che essere alimentato dal governo centrale, non essendoci alcuna regione che realizza un saldo attivo, che possa essere destinato alla perequazione. Per le spese non LEP si fa invece ricorso esclusivo al criterio della capacità fiscale. La risorsa fiscale destinata al finanziamento di tali spese – si tratta, in particolare, dell’addizionale all’IRPEF – viene calibrata in modo che il gettito complessivo copra il volume dei trasferimenti destinati al finanziamento di tale tipo di spese, che vengono soppressi. Le regioni in cui il gettito pro capite standardizzato dell’addizionale IRPEF supera la media nazionale alimenteranno il fondo perequativo, dal quale attingeranno le regioni nelle quali il gettito pro capite standardizzato risulta, invece, inferiore alla media nazionale. La perequazione assume così una connotazione di tipo orizzontale. Sarà inoltre solo parziale: le differenze delle capacità fiscali rispetto alla media nazionale saranno ridotte nella misura del 75%.

La riforma della finanza regionale disegnata con questi provvedimenti sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2013. Così non è stato ed è difficile prevedere se e quando il ritardo verrà colmato. Hanno inciso negativamente sulle prospettive di attuazione della riforma le scelte finanziarie compiute con l’obiettivo di un rapido miglioramento dei saldi di finanza pubblica, in parte imputabili ai vincoli imposti al Paese in sede europea, in presenza della crisi finanziaria internazionale. Lungo tale percorso di rapido consolidamento dei conti pubblici, sono stati drasticamente tagliati i trasferimenti statali alle regioni che avrebbero dovuto costituire la principale risorsa su cui costruire la nuova fiscalità regionale. Attualmente mancano al compimento del disegno di riforma innumerevoli tasselli: dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, alla costruzione del sistema perequativo, alla riforma della compartecipazione IVA. C’è il rischio che anche questa volta, come già in passato, il progetto di riforma della finanza regionale rimanga largamente incompiuto.

La Costituzione, nella versione originaria, non prevedeva alcun vincolo al saldo di bilancio delle regioni, né di ogni altro ente territoriale. Con la riforma del 2001 si introdusse la regola (art. 119, 6° co.) secondo la quale i governi subcentrali (comuni, province, città metropolitane, regioni) possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. La l. cost. 20 aprile 2012 nr. 1, anche in conseguenza degli accordi sottoscritti in sede europea, in particolare del trattato, noto come fiscal compact, sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ha notevolmente rafforzato e ampliato l’insieme di regole fiscali di rango costituzionale. Successivamente, con la l. 24 dic. 2012 nr. 243, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (cosiddetta legge rinforzata), sono stati approvati le norme fondamentali e i criteri per assicurare l’equilibrio di bilancio.

Il principio di carattere generale è che le pubbliche amministrazioni assicurano «l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico» (art. 97, 1° co., Cost.) e che gli enti subcentrali di governo esercitano la propria autonomia finanziaria «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea» (art. 119, 1° co., Cost.). Inoltre, la possibilita per gli enti territoriali di ricorrere all’indebitamento per finanziare le spese di investimento è stata subordinata alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che l’equilibrio di bilancio venga comunque rispettato dal complesso degli enti di ciascuna regione, compresa la regione stessa (art. 119, 1° co., Cost.).

Di grande significato per il sistema complessivo di relazioni finanziarie tra i livelli di governo sono le disposizioni che prevedono che, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, lo Stato concorra al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, 2° co., Cost., lett. m) associati alle spese delle regioni (ma, in linea di principio, anche di altri governi subcentrali) e delle funzioni fondamentali di comuni, province, città metropolitane (lett. p del medesimo comma).

L’apporto dello Stato è commisurato agli effetti negativi esercitati dal ciclo economico sulle entrate proprie degli enti territoriali. Viene dunque estesa a questa fattispecie la possibilità del finanziamento dei governi subcentrali, sia pure in via temporanea, mediante i trasferimenti, finora limitata, come si è visto, al caso della perequazione e degli interventi di natura speciale.

L’evoluzione di lungo periodo della finanza regionale

Il sistema di finanza regionale che prese avvio nell’immediato secondo dopoguerra con le Regioni a statuto speciale (RSS) e si estese nei primi anni Settanta alle nuove Regioni a statuto ordinario (RSO) e stato oggetto di un continuo processo di aggiustamento e di riforma.

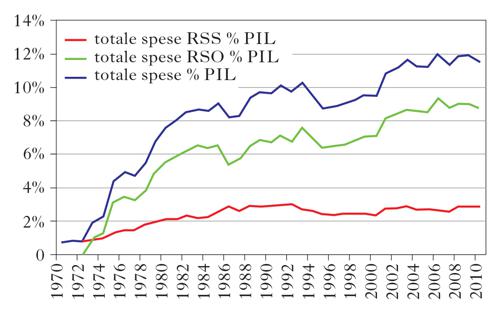

La figura 1 riporta la serie storica 1970-2010 delle spese delle regioni in percentuale del Prodotto interno lordo (PIL) distinguendo le RSO e le RSS. Nel 1973, primo anno di piena operatività delle RSO, la loro spesa complessiva si attesta all’1% del PIL; già due anni dopo, nel 1975, la percentuale sale al 3,14%, per gli effetti dei decreti legislativi del 1972 sul trasferimento di funzioni, emanati in forza della delega conferita al governo dalla prima legge sulla finanza regionale. L’incidenza della spesa delle RSo sul PIL cresce nella seconda metà degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta sia a causa di un nuovo provvedimento sul trasferimento di funzioni (il d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616), sia, dopo il 1978, per il passaggio alle regioni delle competenze in materia sanitaria, per effetto delle l. 23 dic. 1978 nr. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale: la quota di spesa rispetto al PIL aumenta sino al 1983, quando risulta pari al 6,5%. I 15 anni successivi rappresentano una fase di relativa stabilità: pur con oscillazioni nell’arco del periodo, nel 1997 la spesa è ancora pressoché allo stesso livello del 1983 (6,55%).

Un sensibile incremento si ha, invece, negli 11 anni successivi, quasi 2,5 punti percentuali di PIL dal 1997 al 2008. L’aumento è largamente imputabile alla lievitazione della spesa sanitaria, ma non solo: a cavallo tra il 20° e il 21° sec. aumenta anche la spesa per altre funzioni, in buona misura per effetto del trasferimento di funzioni disposto con le leggi Bassanini (l. 15 marzo 1997 nr. 59; l. 15 maggio 1997 nr. 127, Bassanini bis; l. 16 giugno 1998 nr. 191, Bassanini ter; l. 8 marzo 1999, nr. 50, Bassanini quater). Con il 2008 si ha un’inversione di tendenza prodotta dalle misure di consolidamento dei conti pubblici che si susseguono a partire dall’estate di quell’anno.

La quota di PIL della spesa delle RSS, ancora al di sotto dell’1% nei primi anni Settanta, e del 2% per tutto il decennio, cresce negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta raggiungendo il massimo storico nel 1992, il 2,95%. Per tutto il resto degli anni Novanta e negli anni Duemila, il rapporto tra la spesa e il PIL oscilla al di sotto di tale livello: nel 2010 è risultato pari al 2,84%.

Considerando insieme le RSO e le RSS, si nota come la spesa regionale complessiva rispetto al PIL risultasse nel 2000 ancora al livello di dieci anni prima, attorno al 10%. Negli anni seguenti aumenta di circa due punti percentuali, raggiungendo il massimo storico nel 2006 (11,97%). Dal 2008 è in lieve flessione, imputabile alle misure di risanamento della finanza pubblica, il cui effetto, in termini di quote rispetto al PIL, risulta tuttavia attenuato dal negativo andamento del PIL.

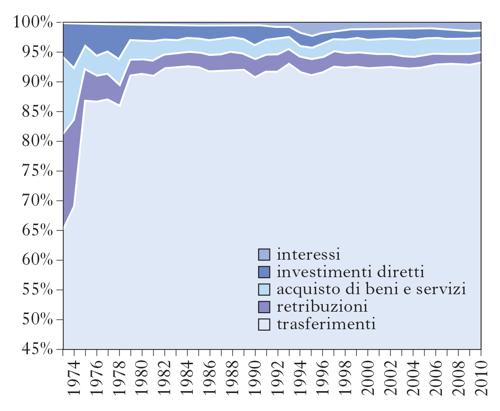

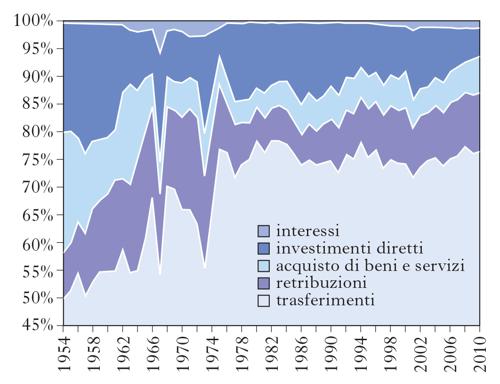

Le figure 2 e 3 riportano la composizione della spesa, secondo la classificazione economica, nelle RSO e nelle RSS rispettivamente. L’aspetto più importante che emerge dal grafico (fig. 2) è che la spesa delle RSO è sempre stata composta, in larghissima prevalenza, da trasferimenti. a partire dal 1979, anno di attuazione della riforma sanitaria, la quota della spesa dedicata ai trasferimenti non è mai scesa al di sotto dei 9/10, superando, negli ultimi anni, il 93%. La spesa per acquisto di beni e servizi dai primi anni Ottanta è costantemente attorno al 2,5% del totale. Quella per investimenti, di una certa consistenza nei primi anni di operatività delle RSO, scende con il finire degli anni Settanta al di sotto del 3%; è oggi di circa l’1,5%.

La spesa per interessi assume una certa consistenza attorno alla metà degli anni Novanta: si mantiene nell’ultimo decennio in prossimità dell’1%. Se consideriamo i trasferimenti nel loro complesso, vale a dire inclusivi degli interessi, la spesa per trasferimenti monetari di reddito risulta nel 2010 pari al 94,5%.

Nelle RSS (fig. 3) la spesa per trasferimenti, al di sotto del 10% fino ai primi anni Settanta, raggiunge la metà della spesa nel 1980; attestata al 70% a partire dai primi anni Novanta, ha recentemente registrato un ulteriore sensibile incremento: nel 2010 è risultata pari al 76,6%. Le RSS, dunque, per quanto anch’esse operino, dal lato della spesa, in larga prevalenza come enti di intermediazione di flussi monetari di reddito, rispetto alle RSO dedicano una quota maggiore di spesa alla produzione diretta di beni e servizi (il cui costo è rappresentato contabilmente dalle retribuzioni ai dipendenti e dall’acquisto di beni e servizi) e agli investimenti.

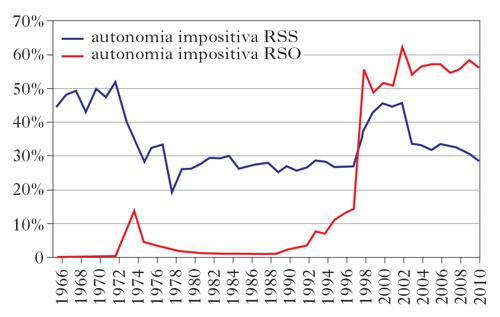

Dalla loro istituzione fino alla fine degli anni Ottanta, le RSO operano con il modesto bagaglio di tributi propri conferito loro dalla l. 16 maggio 1970 nr. 281 (imposta sulle concessioni statali, tassa sulle concessioni regionali, tassa automobilistica regionale, tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche). L’autonomia impositiva, calcolata dall’ISTAT come rapporto tra le entrate tributarie e il totale delle entrate correnti, si mantiene dunque per tutto il periodo su livelli molto modesti, attestandosi attorno all’1%. Gli anni Novanta segnano un radicale cambiamento: in dieci anni, dallo 0,9% del 1989, l’autonomia impositiva sale al 55,5% del 1981 (fig. 4).

I primi provvedimenti sono del 1990. Con essi vengono istituiti nuovi tributi: l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione (ARIET), compresa tra il 20% e l’80% dell’imposta erariale; l’addizionale regionale sull’imposta di consumo sul gas metano (ARISGAM) compresa tra le 10 e le 50 lire al m3 di gas erogato; l’imposta regionale facoltativa sulla benzina erogata dagli impianti di distribuzione situati sul territorio regionale, entro un limite massimo di 30 lire al litro. Viene inoltre ampliata la possibilità di manovra delle aliquote della tassa automobilistica e delle tasse di concessione regionali. Poco dopo, nel 1992, è attribuita alle regioni l’intera tassa automobilistica, la sovratassa diesel, la tassa speciale per i veicoli alimentati a gas metano e a gpl, riconoscendo, come per la tassa regionale già esistente, la possibilità di aumentare annualmente l’importo del 10%. Viene anche istituita una compartecipazione delle regioni alla tassa universitaria, vincolando il gettito al finanziamento delle spese per il diritto allo studio. Per effetto di questi provvedimenti l’autonomia impositiva sale, nel 1993, al 7,5% (Giarda 1995; Buglione 2001).

Il biennio 1996-97 segna il più radicale cambiamento del sistema delle entrate regionali a partire dall’istituzione delle RSO. Con la legge finanziaria per il 1996, nell’ambito di una complessa manovra di sostituzione di trasferimenti con entrate tributarie, viene istituita una rilevante compartecipazione all’accisa sulla benzina. Sono inoltre soppresse l’ARIET, che passa alle province, comprese Trento e Bolzano, e la compartecipazione regionale alla tassa di iscrizione universitaria. Vengono di converso istituiti un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, applicato con aliquote differenziate in base al tipo di rifiuti, vincolato per il 28% a interventi di tutela dell’ambiente, e la tassa per il diritto allo studio (variabile da 120.000 a 200.000 lire) con gettito totalmente destinato all’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore. Per effetto di questi provvedimenti l’autonomia impositiva sale nel 1996 al 12,9% e nel 1997 al 14,1%.

Un anno dopo, con la legge finanziaria per il 1997 e il seguente d. legisl. 15 dic. 1997 nr. 446, la riforma assume una connotazione ancora più decisa, consegnandoci quello che rimane a tutt’oggi il sistema delle entrate regionali. Viene ampliata la manovrabilità di tributi esistenti: l’ARISGAM, fino a 60 lire al m3, e l’imposta facoltativa sulla benzina, fino a 50 lire al litro. Sono aboliti i contributi sanitari e una serie di tributi nazionali e locali e vengono istituiti quelli che ancora sono i due più importanti tributi regionali: l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con aliquota del 4,25%, con possibilità di aumento massimo dell’1%, il cui gettito viene vincolato per il 90% al finanziamento della sanità; e l’addizionale regionale all’IRPEF, il cui gettito viene per intero destinato al finanziamento della sanità, con aliquota dello 0,5% e con possibilita di aumento sino all’1%.

Un ulteriore sensibile incremento dell’autonomia tributaria della RSO si ebbe all’inizio degli anni Duemila, principalmente per effetto del d. legisl. 28 ag. 2001 nr. 56, che aumentò l’aliquota base dell’addizionale IRPEF dallo 0,5% allo 0,9% e la quota di competenza regionale dell’accisa sulla benzina. Negli anni successivi l’evoluzione dell’autonomia impositiva risente delle alterne vicende dell’effettiva manovrabilità, da parte delle RSO, delle aliquote dell’addizionale IRPEF e dell’IRAP, anche in relazione alle esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e, nel periodo più recente, delle esigenze di consolidamento dei conti della finanza pubblica, che ha portato a una sensibile riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda le RSS, l’autonomia impositiva risulta nettamente decrescente nel corso degli anni Settanta, oscilla tra il 25% e il 30% negli anni Ottanta e fino alla seconda metà dei Novanta, quando cresce sensibilmente a seguito dell’istituzione dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF. Si noti che, a partire dal 1998, l’autonomia impositiva delle RSS risulta al di sotto di quella delle RSO, per il maggior peso delle devoluzioni di gettito, che non concorrono a formarne l’indice.

Le regioni nel sistema di finanza multilivello

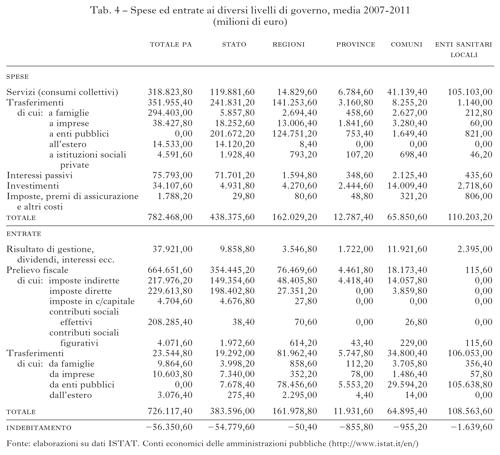

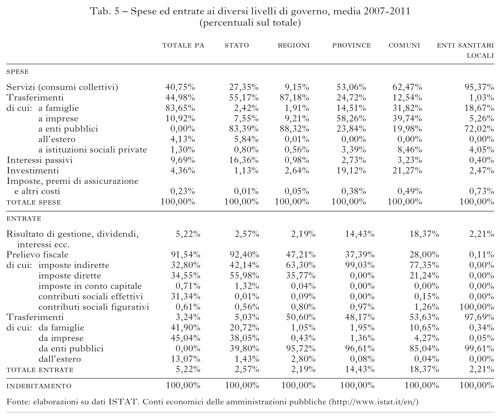

Le tabelle 4 e 5 riportano, dai dati di contabilità nazionale relativi alle amministrazioni pubbliche, le voci di spesa e di entrata dei diversi livelli di governo come media degli ultimi 5 anni (2007-11). Nella tabella 4 si leggono i valori assoluti, nella tabella 5 le quote delle singole poste rispetto al totale.

La spesa su base annua delle regioni (le RSO e le RSS sono qui considerate insieme) si colloca attorno ai 162 miliardi di euro, contro i 438 spesi dallo Stato, i 110 degli enti sanitari locali, i 66 dei comuni e i 13 delle province. Il totale consolidato dell’intero settore delle amministrazioni pubbliche e pari a 782 miliardi (si noti che il totale non deve essere eguale alla somma degli importi dei singoli comparti, perché dalla tabella sono stati omessi gli enti previdenziali e gli enti dell’amministrazione centrale diversi dallo Stato e perché nel consolidato scompaiono i trasferimenti che hanno luogo all’interno del settore tra i vari livelli di governo). Dopo lo Stato, le regioni costituiscono dunque il livello di governo che mobilita la maggiore quantità di risorse, la più grande nell’ambito dell’insieme dei governi subcentrali (regioni, comuni, province, enti sanitari).

A fronte di una spesa di tale entità, le regioni producono servizi per le famiglie (consumi collettivi) per soli 15 miliardi, meno di 1/10 del totale, ed effettuano investimenti per poco più di 4 miliardi, il 2,6% del totale. In termini di fornitura di servizi e acquisto di beni di investimento, vale a dire di spese che si riflettono direttamente sull’economia del settore privato, risulta molto più rilevante il ruolo dei comuni che producono 41 miliardi di servizi, il 62,47% della loro spesa, e investono per 14 miliardi, il 21% del totale. Nell’insieme dei governi subcentrali i maggiori fornitori di servizi alle famiglie sono gli enti del settore sanitario che erogano prestazioni per 105 miliardi, il 95% delle proprie risorse. La loro spesa di investimento risulta invece inferiore sia a quella dei comuni sia a quella delle regioni.

Anche dal lato della spesa per trasferimenti, il rapporto diretto delle regioni con famiglie e imprese ha una rilevanza molto modesta. Le regioni impiegano in trasferimenti l’87% delle proprie risorse, per un importo di 141 miliardi. Quasi 9/10 di questi vanno ad altri enti pubblici, una quota del 9% alle imprese e solo circa il 2% alle famiglie. Nell’ambito dell’intero settore pubblico i maggiori erogatori di trasferimenti alle famiglie sono i comuni e gli enti sanitari, mentre le province indirizzano alle imprese la quota più grande dei propri trasferimenti.

Nel complesso, dunque, l’impatto immediato dell’attività delle regioni sul settore privato è molto limitato sia sul versante dell’erogazione di servizi, sia su quello dei trasferimenti di reddito. Le risorse che transitano per i bilanci regionali affluiscono in larga misura agli enti della finanza locale che a loro volta li impiegano, in quote diverse, nella produzione di servizi, nell’acquisto di beni di investimento, in trasferimenti di reddito a famiglie e imprese.

Passando al lato delle entrate, le tabelle 4 e 5 mostrano come le regioni siano finanziate per il 50% da trasferimenti, per il 47% da prelievo fiscale, per la quota residua da utili e da redditi da attivita finanziarie. Il prelievo fiscale e esclusivamente composto da tributi, essendo del tutto irrilevante la quota dei contributi sociali.

Si noti che una quota di tributi pari al 47% delle entrate totali è coerente con la misura dell’autonomia impositiva considerata sopra con la figura 4, essendo quest’ultima espressa in termini delle sole entrate correnti. Nell’ambito delle entrate tributarie delle regioni prevale il gruppo delle imposte indirette (il 63% del totale del prelievo) rispetto alle dirette (36%).

Un quadro della finanza regionale

Dai bilanci delle regioni si possono trarre ulteriori informazioni, rispetto allo scenario emerso dai dati di contabilità nazionale, soprattutto per quanto riguarda la composizione delle spese e delle entrate e le differenze tra la struttura della finanza delle RSO e quella delle RSS.

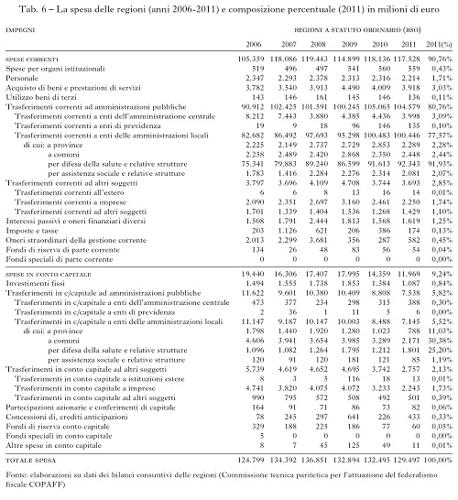

La tabella 6 riporta la spesa delle regioni, quale appare nei bilanci consuntivi, distintamente per le RSO e le RSS, relativamente agli anni che vanno dal 2006 al 2011. Per il 2011 si può vedere anche la composizione percentuale della spesa.

Nel 2011 la spesa complessiva (impegni) delle RSO è stata pari a 129 miliardi, contro i 136 del 2008. La riduzione è il risultato degli interventi di risanamento delle finanze pubbliche che si sono susseguiti negli ultimi anni. Nel 2011 i trasferimenti di parte corrente hanno assorbito l’83,6% della spesa totale, quelli in conto capitale il 7,95%, per un totale di 91,55%: un quadro già emerso dall’analisi dei dati di contabilità nazionale. L’informazione aggiuntiva che si trae da questi dati riguarda i destinatari dei trasferimenti regionali. a ricevere i trasferimenti che promanano dai bilanci regionali sono in larghissima prevalenza gli organismi del servizio sanitario, per una quota modesta, invece, i comuni e le province. Da un lato, dunque, nel sistema italiano di finanza multilivello le regioni fungono da bacino intermedio tra la finanza dello Stato e quella degli enti locali; dall’altra, questa funzione di intermediazione tra centro e periferia riguarda in larga prevalenza gli enti locali sanitari, mentre gli enti territoriali – i comuni e le province, specialmente i primi – traggono direttamente dal bilancio dello Stato, senza il tramite delle regioni, la quota maggiore della loro finanza derivata.

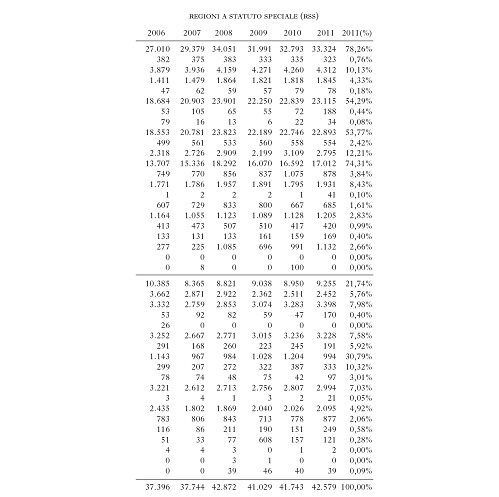

Passando a considerare le RSS, la più rilevante differenza che emerge rispetto alle RSO è la maggiore quota di spesa in conto capitale, il 21,74% contro il 9,24%, dovuta soprattutto ai maggiori investimenti, che nelle RSS ammontano al 5,76% contro appena lo 0,84% delle RSO. Nelle RSS, inoltre, il ruolo dei trasferimenti, per quanto ancora molto rilevante (74% della spesa) è molto al di sotto di quello svolto nelle RSO.

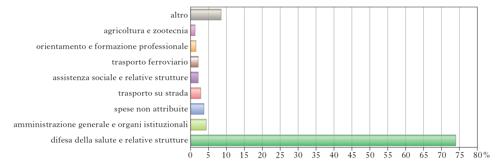

Le figure 5 e 6 mostrano l’articolazione per funzioni della spesa nel 2011, rispettivamente nel caso delle RSO e delle RSS. Nelle RSO la spesa sanitaria ammonta a 3/4 della spesa totale. La macchina istituzionale e amministrativa assorbe oltre il 4% delle risorse. Di un certo rilievo gli impegni di spesa nei trasporti (su strada e ferrovie), nell’assistenza sociale, nella formazione professionale, in agricoltura e zootecnia. La parte restante della spesa, che raggiunge un valore di circa 10 miliardi (l’8,5% del totale) si ripartisce tra 25 voci, nessuna delle quali supera l’1% del totale (fig. 5).

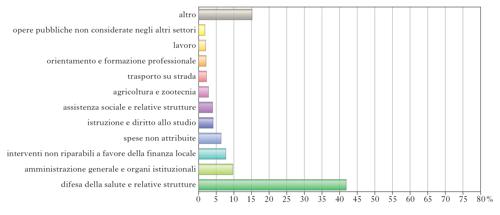

Meno polarizzata risulta la ripartizione delle risorse per funzioni di spesa nel caso delle RSS (fig. 6). La quota della sanità è ancora di gran lunga la più importante, ma molto inferiore a quella delle RSO, il 42% circa contro il 74%. Le spese per l’amministrazione e gli organi istituzionali assorbono invece una quota più che doppia di risorse (il 9,7% contro il 4,27%).

Le altre categorie di spesa più importanti delle RSS sono quelle per la finanza locale (7,63%), per l’istruzione (4,18%), per l’assistenza sociale (3,99%), per l’agricoltura e la zootecnia (2,93%), il trasporto su strada (2,22%), la formazione professionale (2,09%), le opere pubbliche (1,81%). Rispetto alle RSO, l’attività delle RSS impatta, dunque, con effetti di un certo rilievo, su una gamma molto più ampia di settori del sistema economico regionale. Le RSS, inoltre, con l’eccezione di Sicilia e Sardegna, hanno assunto in proprio i compiti di governo e di alimentazione del sistema della finanza locale (comuni e province) che invece nelle RSO sono ancora esercitati dal governo centrale.

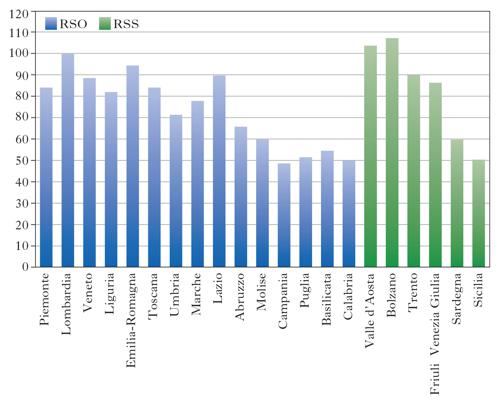

L’attività delle regioni si inserisce in contesti economico-territoriali molti diversi. La figura 7 riporta il PIL pro capite regionale nel 2011. Fatto pari a 100 il PIL della regione più ricca tra le RSO, la Lombardia, quello delle regioni più povere, la Campania e la Calabria, risulta esattamente la metà (50), di poco al di sopra sono la Sicilia (51) e la Puglia (52).

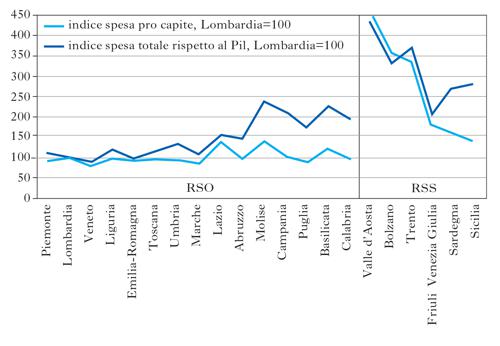

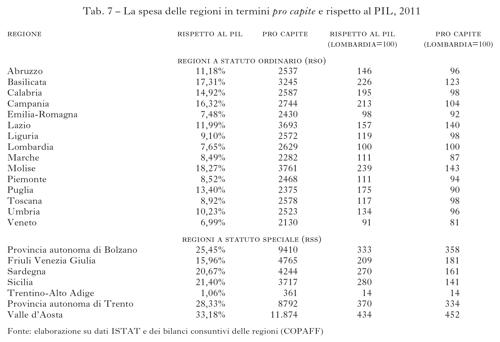

Tra le RSS la Provincia di Bolzano (109) e la Valle d’Aosta (105) hanno un PIL pro capite superiore a quello della Lombardia. La distribuzione sul territorio della spesa pro capite delle regioni non riflette quella del PIL. La tabella 6 riporta la spesa delle regioni in termini pro capite e rispetto al PIL, e i relativi numeri indice, costruiti assumendo ancora la Lombardia come punto di riferimento (indice pari a 100). Si vede come cinque regioni meridionali (Basilicata, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna) abbiano realizzato nel 2011 una spesa pro capite superiore a quella della Lombardia; nelle altre tre (Abruzzo, Calabria, Puglia) la spesa pro capite è al di sotto del dato lombardo, ma la differenza è in proporzione molto minore rispetto a quella che si registra tra i PIL pro capite. Di conseguenza, l’incidenza della spesa sul PIL risulta, nelle regioni meridionali, molto superiore a quella della Lombardia e di molte altre regioni del Centro-Nord. Si consideri, per es., la Basilicata, che ha un PIL pro capite pari al 55% (fig. 7) di quello della Lombardia e una spesa regionale superiore del 23% (gli indici sono infatti, rispettivamente, 55 e 123): come conseguenza la spesa in percentuale del PIL risulta più che doppia (l’indice è 226). Ma anche la Puglia, con una spesa pro capite del 10% inferiore a quella Lombarda (indice pari a 90), data la forte differenza del PIL pro capite, ha una spesa come quota di PIL che supera del 75% quella della Lombardia (indice 175).

La figura 8 illustra bene questo scenario. Sull’asse orizzontale le regioni sono state disposte lungo la dimensione Nord-Sud. Si vede come, muovendosi verso sud, l’incidenza della spesa sul PIL cresca sensibilmente, in presenza di una spesa pro capite oscillante attorno al dato lombardo. Tra le regioni del Nord, ma anche in assoluto nel Paese, il Veneto è quella che registra la spesa più bassa: quasi il 20% meno della Lombardia in termini pro capite (indice 81) e quasi il 10% in percentuale del PIL (indice 91).

Nelle RSS del Nord del Paese la spesa pro capite è superiore a quella della Lombardia. Lo scarto è particolarmente forte in Valle d’Aosta, che ha una spesa pari a 4,5 volte quella lombarda, e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove è circa 3,5 volte. In Sicilia e in Sardegna la spesa pro capite supera, rispettivamente, del 40% e del 60% quella della Lombardia; come quota del PIL, la spesa risulta in entrambe le isole pari a quasi 3 volte il dato lombardo.

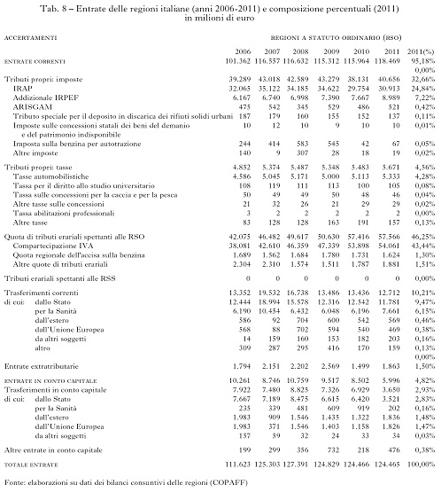

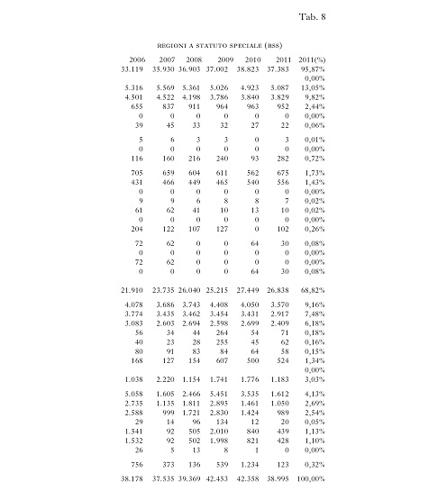

La tabella 8 mostra la composizione delle entrate delle regioni (accertamenti) per gli anni dal 2006 al 2011, distinguendo le RSO dalle RSS. I dati sono tratti dai bilanci consuntivi. Si sono considerati solo i primi quattro titoli del bilancio, escludendo quindi le entrate per prestiti e le partite di giro. Per l’anno 2011 si riporta anche la composizione percentuale.

Nel 2011 le RSO hanno tratto un terzo delle proprie entrate da imposte, il 4,6% da tasse e il 46% da compartecipazioni a tributi erariali.

Tra le imposte spicca il ruolo dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nel 2011 ha fruttato un gettito di 30,9 miliardi, circa 1/4 delle entrate totali, e quello dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il cui gettito è stato di 9 miliardi, pari al 7,2% del totale. Il comparto delle tasse è in larghissima misura coperto dalle tasse automobilistiche, che producono un gettito di 5,3 miliardi, pari al 4,3%.

La compartecipazione all’IVA, con 54 miliardi, fornisce da sola il 43,4% delle entrate totali.

I trasferimenti dallo Stato alle RSO fino a qualche anno fa giocavano un ruolo di rilievo nella finanza regionale, ma sono stati negli ultimi anni drasticamente ridotti dalle manovre di risanamento della finanza pubblica. Si vede dalla tabella 8 come nel 2007 i trasferimenti statali avessero raggiunto l’importo di 26 miliardi, di cui 19 di parte corrente e 7 in conto capitale. Nel 2011 il loro importo è risultato, rispettivamente, di 11,8 e 3,5 miliardi per un totale di 15,3.

I trasferimenti statali complessivi hanno dunque subito, in cinque anni, un taglio del 41%, 10,7 miliardi in meno.

I trasferimenti dall’Unione Europea, per loro natura, presentano un andamento oscillante: nel 2011 hanno portato alle regioni 2,3 miliardi, in larga misura in conto capitale.

Il sistema finanziario delle RSS appare strutturalmente diverso da quello delle RSO, in quanto esse traggono circa i 7/10 delle loro entrate (precisamente il 69% nel 2011) dalle quote di gettito prodotto nel proprio territorio dai tributi erariali. Circa un altro decimo viene loro dall’IRAP e un altro ancora dai trasferimenti.

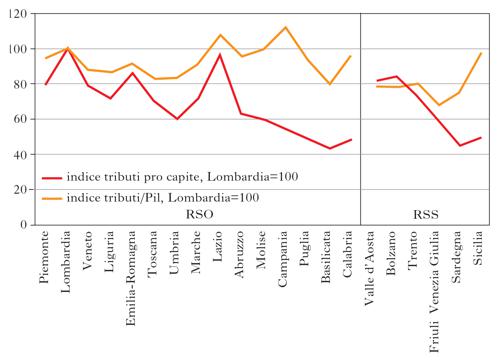

La figura 9 illustra l’enorme divario di capacità fiscale tra le diverse aree del Paese. Si considerano i tributi propri – imposte e tasse – escludendo le compartecipazioni e si forniscono, per ciascuna regione, i valori pro capite e rispetto al PIL, assumendo ancora la Lombardia come regione di riferimento.

Com’era da attendersi alla luce delle differenze di PIL pro capite, i tributi pro capite, che sono una misura della capacità fiscale, risultano nelle regioni più povere meno della metà del valore della Lombardia: il 43% in Basilicata, il 45% in Sardegna, il 49% in Calabria, Puglia e Sicilia. Date le differenze in termini di PIL pro capite, gli scarti in termini di pressione fiscale risultano invece contenuti. Significativo il caso di un’altra grande regione meridionale, la Campania, che con tributi pro capite pari al 55% della Lombardia, registra una pressione fiscale, misurata dal rapporto tra tributi propri e PIL, superiore del 12%.

Se si giudica dalla quota delle entrate tributarie, l’autonomia delle regioni italiane dal governo centrale nel reperimento dei mezzi per fare fronte alla spesa sembrerebbe molto elevata. L’esercizio di un effettivo potere impositivo autonomo da parte di un governo subcentrale dipende tuttavia da un’ampia serie di fattori. Un primo aspetto fondamentale è la presenza, o meno, della facoltà di istituire tributi con un proprio atto normativo.

Tale facoltà, come si è visto, è stata conferita alle regioni dalla riforma costituzionale del 2001, ma per diversi anni non ha potuto essere esercitata per l’assenza della legge di coordinamento prevista dal 2° co., art. 119 della Costituzione. Solo nel 2009, come anche si è visto, il governo è stato delegato (l. 5 maggio 2009 nr. 42) a emanare le norme di attuazione dell’art. 119. Tra i principi e i criteri direttivi della delega si disponeva che fosse prevista la possibilità per le regioni di istituire tributi con propria legge «con riguardo a presupposti non assoggettati a imposizione da parte dello Stato» (art. 2, 2° co., lett. q). Il d. legisl. 6 maggio 2011 nr. 68 ha ripreso letteralmente tale disposizione nelle norme finali (art. 38).

Tuttavia nessuna regione si è avvalsa di questo nuovo potere impositivo, anche per l’obiettiva difficoltà a individuare presupposti liberi da imposizione statale e pertanto assoggettabili a imposizione a livello regionale.

Nel campo dei tributi propri ‘derivati’, vale a dire istituiti e regolati da legge statale, l’effettiva autonomia esercitata dalle regioni è risultata, finora, piuttosto ridotta.

Il potere loro riconosciuto sui due principali tributi, l’IRAP e l’addizionale IRPEF, è stato limitato, sin dalla prima applicazione nel 1998, alla possibilità di variare l’aliquota in un determinato intervallo. Per un quinquennio, dal 2002 al 2006, tale facoltà è stata inoltre sospesa, svuotando di ogni significato la qualificazione di entrambe le imposte quali tributi regionali. Un certo aumento delle possibilità di intervento dovrebbe derivare dall’attuazione del d. legisl. 68 (6 maggio 2011).

Esso conferisce alle regioni la possibilità di ridurre l’aliquota IRAP fino ad azzerarla e di introdurre deduzioni dalla base imponibile.

Per quanto riguarda l’addizionale IRPEF si prevede un ampliamento dell’intervallo di variazioni dell’aliquota, la possibilità di aumentare le detrazioni per familiari a carico previste nell’ambito dell’imposta erariale e quella di concedere detrazioni dall’imposta in luogo di sussidi erogati in base a leggi regionali (Longobardi 2013).

Il ruolo delle regioni tra Stato ed enti locali: uno scenario in evoluzione

La riforma costituzionale del 2001 ha prodotto un sistema di governo multilivello che è difficile inquadrare tra i modelli che sono stati tipizzati nella letteratura. Da una parte, la scelta di principio, effettuata con la nuova formulazione dell’art. 114, di porre formalmente sullo stesso piano lo Stato e ogni altro livello di governo, può sembrare ispirata a un modello cooperativo, con responsabilità dei diversi enti sovrapposte orizzontalmente e verticalmente e coordinate, del tipo di quello che si è affermato in Belgio (Boadway, Shah 2009). Dall’altra, tuttavia, la forte impronta regionalista, soprattutto nell’art. 117, sembra suggerire l’adesione al modello prevalso in altri Paesi (Australia, Canada, India, Pakistan), in cui risalta il ruolo del livello intermedio di governo, che gode da un lato di un’ampia autonomia dal governo centrale e, dall’altro, esercita penetranti poteri di coordinamento e di controllo sui governi locali.

Al di là del disegno costituzionale, l’attuale realtà del sistema di relazioni istituzionali e finanziarie tra i livelli di governo nel nostro Paese è ben lontana da entrambi questi scenari. I governi locali, soprattutto i comuni, che hanno alle spalle una storia plurisecolare di autonomia, interfacciano in larga misura direttamente con lo Stato, senza alcuna intermediazione regionale, come è anche emerso dall’analisi dei flussi finanziari.

La grande questione del ruolo delle regioni tra centro e periferia, dell’opzione di fondo tra la regione come ente di regia del sistema della finanza decentrata o invece come singolo attore nel sistema, rimane del tutto aperta. Si marcerà, probabilmente, in direzioni e con tempi diversi nelle varie realtà del Paese. Già oggi due regioni a statuto speciale e le due province autonome hanno assunto la piena responsabilità della finanza locale. Ma anche in alcune regioni a statuto ordinario si sono sviluppati, negli ultimi anni, sistemi regionali integrati con un forte grado di coordinamento e cooperazione tra i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche. In altri contesti, invece, questi ultimi si parlano ancora molto poco. Come pure a livello nazionale, nelle principali sedi della rappresentanza e del confronto, risulta ancora molto vivo un atteggiamento fortemente identitario e autonomista degli enti locali, specialmente dei comuni, nei confronti delle regioni.

È tuttavia indubbio che l’evoluzione più recente della normativa sta gradualmente costruendo un quadro nel quale le regioni sono chiamate ad assumersi maggiori responsabilità nei confronti, da un lato, dello Stato centrale, dall’altro, del sistema delle autonomie presenti sul proprio territorio.

Si possono brevemente passare in rassegna alcuni esempi. La l. 5 maggio 2009 nr. 42 prevedeva che fossero conferiti alle regioni i seguenti poteri e funzioni nei confronti degli enti locali e dello Stato: a) stabilire le risorse fiscali da devolvere ai comuni e alle province in luogo dei trasferimenti regionali che erano da sopprimere; b) istituire con proprie leggi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; c) svolgere un ruolo di rilievo nell’architettura del nuovo sistema di perequazione delle risorse degli enti locali; si prevedeva, in particolare, che le regioni, d’intesa con gli enti locali, potessero stabilire criteri di ripartizione dei fondi perequativi diversi da quelli decisi dallo Stato; d) assolvere una funzione altrettanto importante nel sistema di regole di disciplina fiscale, con l’assunzione della responsabilità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, ma con la possibilità di adattare, previa concertazione con gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale. In alcuni casi si trattava della prefigurazione di compiti eventuali e di ruoli potenziali, che non sono stati peraltro compiutamente declinati e valorizzati nella scrittura dei decreti delegati. Per altro verso, invece, si indicava una direzione lungo la quale si sono presto registrati rapidi e notevoli sviluppi. È il caso, soprattutto, delle regole di disciplina fiscale, per come sono andate evolvendo nell’ambito del patto di stabilità interno e, più di recente, con la definizione delle nuove regole costituzionali sull’equilibrio di bilancio.

Dal 2009 sono state previste due forme di flessibilità del patto di stabilità interno a livello regionale: la regionalizzazione orizzontale e verticale. Con il patto regionale verticale, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, compensando lo sfondamento con un aumento del proprio obiettivo di risparmio, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo a livello del sistema regionale, vale a dire considerando insieme la regione e gli enti locali. Con il patto regionale orizzontale, la regione può rimodulare gli obiettivi finanziari tra gli enti locali del proprio territorio, prevedendo la cessione di ‘spazi finanziari’ da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un saldo attivo rispetto agli obiettivi prefissati in favore di quelli che hanno esigenze di spesa in conto capitale.

Egualmente importante il ruolo che le regioni saranno chiamate a svolgere nel sistema delle nuove regole di condotta finanziaria stabilite con la l. cost. 20 aprile 2012 nr. 1 e la l. rinforzata 24 dic. 2012 nr. 243. Si è già accennato a come la possibilità per gli enti locali di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese di investimento sia subordinata, da una parte, all’adozione di un piano di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene d’investimento, ma anche, dall’altra, a una intesa in ambito regionale che garantisca l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della regione, essa compresa.

Bibliografia

G. Mazzini, Dell’Unità Italiana, 1861, in Scritti editi ed inediti, 3° vol., Imola 1907, pp. 302-35.

A.C. Jemolo, Il decentramento regionale, «Quaderni dell’Italia libera», 36 (già «Quaderni del Partito d’azione», 11), 1945, pp. 1-28.

L. Sturzo, Il decentramento amministrativo, le autonomie locali e la costituzione della regione, in Gli atti dei congressi del Partito popolare italiano, a cura di F. Malgeri, Brescia 1969, pp. 285-309.

R.M. Bird, Threading the fiscal labyrinth. Some issues in fiscal decentralisation, «National tax journal», 1993, 2, pp. 207-27.

P. Giarda, Regioni e federalismo fiscale, Bologna 1995. Ambrosini e Sturzo: la nascita delle regioni, a cura di N. Antonietti, U. De Siervo, Bologna 1998.

M. Boneschi, Le libertà locali, (1946), Milano 1998.

E. Buglione, La riforma della finanza regionale negli anni ’90: un’operazione di facciata? in Temi di finanza pubblica, a cura di A. Verde, Bari 2001, pp. 135-53, poi in «L’amministrazione italiana», 2002, 1, pp. 22-40.

R. Boadway, A. Shah, Fiscal federalism, principles and practice of multiorder governance, Cambridge 2009.

R.M. Bird, Subnational taxation in developing countries. A review of the literature, «Journal of international commerce, economics and policy», 2011, 1, pp. 139-61.

E. Longobardi, From transfers to tax co-occupation: the Italian reform of intergovernmental finance, in Measuring fiscal decentralisation. Concepts and politics, ed. J. Kim, J. Lotz, H. Blochliger, Paris 2013, pp. 127-50.

Webgrafia

M. Strazza, La nascita delle regioni ordinarie, «Storia in Network», 2008, 141-142 (parte 1a), 143, (parte 2a), http://www.storiainrete.com.

M. Strazza, Nitti e le Regioni. Interventi in Assemblea Costituente, «Storia e Futuro», 2009, 20, pp. 1-19, www.storiaefuturo.com/pdf/1243.pdf.

L. Vandelli, Il regionalismo quarant’anni dopo: il caso dell’Emilia-Romagna, «Istituzioni del federalismo», 2010, 5-6, pp. 469-94, http://www.regione.emilia-romagna. it/affari_ist/Rivista_5_6_2010/indice56.html.

Tutte le pagine web si intendono visitate per l’ultima volta il 2 ottobre 2013.