Le religioni nell'era globale

La geopolitica contemporanea senza religione non è pienamente comprensibile. Quest’ultima è una ‘password’ che permette di accedere più facilmente alla decodifica del sistema delle relazioni internazionali. All’Università di Boston, da più di venticinque anni, esiste un centro di ricerca che, sin dal nome, tiene assieme tre lemmi: culture, religioni e affari internazionali (Cura: Institute of Culture, Religion and World Affairs). Uno degli animatori è stato Peter Berger, un insigne sociologo della religione, noto a livello internazionale per aver sostenuto, sino agli inizi degli anni Novanta del secolo che ci siamo lasciati alle spalle, la teoria della secolarizzazione. Egli da alcuni anni parla di de-secolarizzazione e s’interessa al ruolo che le religioni svolgono nel mondo globalizzato. La prestigiosa rivista americana, «World Affairs Journal», ha ospitato a più riprese articoli riferiti alle religioni e un’altra, «Middle East Studies Online Journal», ha dedicato il primo numero del 2010 al tema religione.

La rilevanza di tale fattore nelle relazioni internazionali è facilmente intuibile. Esso ha avuto e continua ad avere un impatto ‘pubblico’; influisce decisamente sulle politiche di sicurezza (interna e internazionale); infine, concorre, con altri fattori economici e politici, a cambiare la composizione socio-demografica del pianeta.

L’intento che ci proponiamo, dunque, è di offrire alcune chiavi di lettura per leggere, da un punto di vista geopolitico, il ‘movimento’ delle religioni in un mondo che sembra aver perso da tempo il suo ‘centro di gravità’. Le chiavi di lettura sono tre: a) come le religioni irrompono sulla scena mondiale dopo la caduta del muro di Berlino; b) come nei processi di globalizzazione le religioni stesse cambino, sfidate dai processi di trans-nazionalizzazione, di spostamento continuo di milioni di persone da un continente a un altro, di convivenza forzata e inedita, talvolta, di fedi differenti compresenti in uno stesso territorio nazionale; c) come e sino a che punto le religioni entrino direttamente e indirettamente nei conflitti che punteggiano la mappa del mondo contemporaneo.

In Africa, Medio Oriente e Asia meridionale

si concentrano i paesi nei quali è massima la percentuale di popolazione che dichiara che la religione è molto importante per le loro vite.

Oltre il 60% dei musulmani vive in Asia meridionale e sudorientale mentre solo il 20% di essi vive in Medio Oriente e Nord Africa.

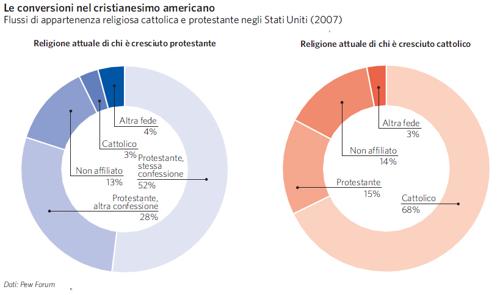

Negli Stati Uniti, i protestanti sono più propensi dei cattolici alla conversione religiosa, sebbene tendano poi ad aderire ad un’altra religione protestante.

Dal muro ai muri

È la caduta del muro di Berlino, nel novembre del 1989, a segnare uno spartiacque simbolico fra un prima e un dopo. Sulla tavola cronologica della storia contemporanea, infatti, tale evento può essere convenzionalmente assunto come un punto di partenza per comprendere il ruolo del fattore religione nelle relazioni internazionali. Esso può aiutare a capire meglio quanto è avvenuto prima e a interpretare il movimento delle società umane nel prossimo futuro.

La religione, in verità, è tornata ad essere un fattore cruciale nelle relazioni internazionali un po’ prima del crollo del muro. Nel respiro corto della storia contemporanea, per un trentennio essa ha dominato la scena mondiale. Forse siamo alla fine della parabola: sono in molti ad aver dovuto constatare che l’irruzione della religione nelle lotte politiche, nelle guerre e nei conflitti etnici ha provocato più problemi che soluzioni degli stessi. Quando un progetto religioso è diventato regime politico spesso ha finito per assecondare involuzioni autoritarie, tradendo speranze di democrazia e di giustizia sociale in esso contenute e da esso promesse, con il seguito coerente di violenze e repressioni, piuttosto che garantire la pacificazione degli animi.

Il mondo prima della caduta del muro respirava prevalentemente con due polmoni, diviso com’era in due blocchi, l’Occidente e l’Unione Sovietica, assestati su fondamenta ideologiche e politiche profondamente diverse. Un antagonismo apparentemente senza possibili soluzioni di continuità. Il mondo aveva un centro, nel senso che il movimento della storia costringeva stati e nazioni a schierarsi, di volta in volta, con l’uno o con l’altro. C’erano state esperienze di terze vie (il cartello dei paesi non allineati) o forme di auto-segregazione internazionale, come nel caso dell’Albania sotto la dittatura di Enver Hoxha. Al fondo, tuttavia, tali soluzioni si erano rivelate deboli e utopistiche. Nel mondo diviso in due blocchi lo scontro era soprattutto ideologico: fra libero mercato ed economia pianificata, fra spirito del capitalismo e spirito del comunismo, fra libertà religiosa ed espulsione della religione dalla sfera pubblica. Le religioni contavano nelle relazioni internazionali, ma in modo subordinato rispetto ad altre strategie: politiche, economiche e militari (la corsa al riarmo nucleare, per esempio).

Negli anni Ottanta le chiese cristiane europee – riunite nel Consiglio ecumenico – lavoravano assieme per contrastare l’escalation politico-militare che rischiava di riportare l’Europa e il mondo intero sull’orlo di una terza guerra mondiale. Nel 1979, appena eletto papa, Karol Wojtyła si recò in visita alla sua terra natale, la Polonia, e da quel momento la situazione in quel paese cominciò a cambiare. Tra il 1980 e il 1988 – il prima della caduta del muro – la società polacca compiva una rivoluzione pacifica per conquistare la democrazia. Sotto il regime di tipo sovietico la Polonia si era organizzata come una sorta di società parallela. La Chiesa cattolica, difatti, con la sua rete di parrocchie e di associazioni di laici aveva offerto, lungo tutti gli anni della Guerra fredda, un retrovia organizzativo a tante donne e uomini che, grazie anche alla fede religiosa, immaginavano che fosse possibile un altro mondo. Il leader del sindacato operaio, che guidava allora le manifestazioni e gli scioperi dai cantieri di Danzica alle officine di Nowa Huta a Cracovia, Lech Wałęsa (Premio Nobel per la pace), firmò gli accordi, che segnarono la temporanea capitolazione del regime filosovietico, con una vistosa penna, su cui era impressa l’immagine della Madonna di Częstochowa, icona dell’identità nazionale polacca.

Prima ancora che venisse giù, a Berlino, il muro che divideva le due Germanie, il fattore religione aveva pesato, in verità non poco, anche altrove. Stiamo pensando all’Iran. Lì, durante la rivoluzione che portò alla destituzione dello shāh Reza Pahlavi e l’avvento del clero sciita al potere, guidato da Ruhollah Khomeini, la religione di maggioranza, l’islam sciita, divenne, come il cattolicesimo in Polonia, la bandiera dietro cui si schierarono tutti i movimenti e i gruppi d’opposizione. Non tutti gli iraniani che scendevano in piazza erano in verità ferventi sciiti, così come, del resto, non erano integralmente cattolici i polacchi, quando lottavano contro il regime comunista. Qualcuno parlò già allora di ‘atei devoti’.

In tutte e due i casi qualcosa di nuovo era avvenuto: la religione tornava ad essere una risorsa simbolica di mobilitazione collettiva, capace di contribuire a rompere equilibri politici consolidati, selezionare una nuova classe dirigente, produrre immaginazione politica: l’incipit del cambiamento o, semplicemente, della sua speranza. Il miracolo della politica, come amava dire Hannah Arendt. E così facendo, la religione si mostrava in grado d’influenzare indirettamente anche le relazioni fra stati e un nuovo protagonismo, sulla scena internazionale, di stati sino allora rimasti nell’ombra di questa o quella grande superpotenza. Nelle scienze sociali si parlava di secolarizzazione: nelle società occidentali le religioni storiche perdevano terreno e il credere diventava, tutt’al più, frutto di scelta individuale, mentre in quelle dominate dal mito sovietico dell’‘uomo nuovo’ le religioni erano considerate un residuo del passato, inesorabilmente destinate a sparire con l’avanzare del progresso materiale e della ricerca scientifica.

C’erano, in verità, altri segnali sulla scena internazionale, oltre a quelli appena ricordati, che tuttavia davano da pensare: l’uscita allo scoperto – dai media alle piazze – del movimento neo-fondamentalista negli Usa e la fioritura di nuove chiese evangeliche che risultarono presto capaci di condizionare scelte politiche o di influenzare in modo decisivo intere campagne elettorali per la presidenza degli Stati Uniti d’America, prima con Ronald Reagan e poi, più tardi, con George W. Bush.

La caduta del muro di Berlino ha segnato, dunque, la ripresa di visibilità pubblica e politica della religione. Prevalentemente negli affari interni di questa o quella nazione, ma con immeditati impatti e risvolti sulla scena internazionale. Quando inizia il terzo millennio la religione è ormai diventata una variabile da cui possono dipendere gli equilibri politici interni di una nazione così come le scelte in politica estera e nella definizione dei rapporti di forza fra stati a livello mondiale.

Le religioni e il nuovo disordine internazionale

La fine del mondo diviso in due blocchi aveva alimentato numerose speranze: dallo sviluppo di nuove e pacifiche relazioni internazionali, rese possibile dal superamento del puro e duro confronto bipolare fra Usa e Urss, sino all’idea di una riconciliazione culturale fra le ragioni laiche dello stato moderno e il ruolo attivo e positivo delle religioni nella società civile. Un superamento, per un verso, della secolarizzazione intesa come inevitabile divorzio fra modernità e libertà di credere e, per un altro, il riconoscimento della ‘funzione civile’ del pluralismo religioso, tutte le volte in cui nelle società sono presenti credenti di diverse fedi. La separazione fra sfera religiosa e sfera politica dopo la caduta del muro poteva tradursi non più nel tentativo di ridurre la scelta di credere a un affare privato, ma al contrario, resasi pubblica, la dimensione plurale del credere poteva essere vista come una ‘religione civile’, un’abitudine a vivere assieme nella diversità, credendo, in tal senso, nel ‘relativo’.

Il nesso tra economia e religione è complesso. Almeno tre sono i livelli ai quali esso può essere declinato. Il primo livello si occupa della relazione di reciprocità tra discorso religioso e pensiero economico. La teologia della liberazione, ad esempio, sviluppatasi in America Latina a partire dagli anni Sessanta del 20° secolo, ha inciso sulla formazione delle strutture economiche di quell’area ed è intervenuta a modificare le norme sociali di comportamento della popolazione. C’è anche il nesso contrario: basti fare memoria dell’influenza esercitata dalla ‘rivoluzione commerciale’ della società europea dell’11° secolo (l’emergere di un’economia commerciale; l’affermarsi di una cultura urbana; il massiccio impiego della moneta nelle transazioni economiche) sul giudizio in chiave religiosa del prestito a interesse: dalla condanna netta dell’usura a un suo progressivo affievolimento, fino all’affermazione della liceità del ‘giusto’ tasso di interesse. E così via.

Un secondo livello di analisi è quello che indaga i nessi tra credenze religiose e comportamento economico degli individui. È nota la rilevanza, talvolta dominante, delle variabili religiose su comportamenti quali la propensione al risparmio della famiglia, l’atteggiamento nei confronti della competitività e soprattutto del lavoro. Per talune religioni, il lavoro è solo mezzo e fatica; per il cristianesimo esso è un fine in sé e sorgente anche di gioia - come l’ora et labora benedettino affermò in modo rivoluzionario. Determinante, inoltre, è l’influenza delle religioni sulla formazione del sistema motivazionale delle persone. Il fatto che in certe popolazioni prevalgano tipi con motivazioni estrinseche, oppure intrinseche, oppure trascendenti dipende chiaramente dalla matrice cultural-religiosa in esse prevalente. Si ponga a confronto l’ubuntu africano, secondo cui vale la massima ‘sumus, ergo sum’, con la tradizione giudaico-cristiana fondata invece sulla centralità della persona umana.

Infine, c’è un terzo livello al quale leggere il legame tra economia e religione. Si tratta di un livello, per così dire, ‘macro’, che si interroga sull’influenza di certe matrici religiose sull’affermazione, in un dato territorio, di un certo modello di ordine sociale. La religione, infatti, in quanto componente essenziale dell’infrastrutturazione istituzionale di una società, se da un lato pone vincoli di natura morale all’agire umano, dall’altro sprigiona opportunità, spesso rilevanti, d’azione. Non è forse vero che è grazie all’etica religiosamente fondata che l’uomo, a differenza dell’animale, non ha bisogno di trasformarsi in una nuova specie per adattarsi all’ambiente che lui stesso ha contribuito a modificare?

L’esempio più notevole, a tale riguardo, è costituito dall’influenza dell’etica cattolica sulla nascita della moderna economia di mercato. È alla scuola di pensiero francescana che si deve l’invenzione e la creazione, a partire dal 14° secolo, di tale modello di ordine sociale – da non confondersi con la presenza di un insieme organizzato di mercati, in esistenza già nell’antichità – che ha avuto la sua culla in terra di Toscana e Umbria. Categorie come divisione del lavoro (volta a dare a tutti, anche ai meno dotati, la possibilità di lavorare); sviluppo (inteso come ‘liberazione dai viluppi’); libertà di impresa (concepita come assenza di vincoli concessori nello svolgimento dell’attività economica); bene comune (da tenere ben distinto sia dal bene totale, sia dal bene collettivo) – sono questi i quattro pilastri dell’economia di mercato civile – sono tipiche dell’etica cattolica e non si ritrovano, tutte e quattro assieme, in altre religioni. Del pari, si pensi al collegamento tra etica protestante e spirito del capitalismo secondo la celebre ricostruzione di Max Weber. L’infinità di dispute e di dibattiti che essa ha alimentato è dovuta a una duplice confusione di pensiero: quella tra etica cattolica ed etica protestante e quella tra economia di mercato civile ed economia di mercato capitalistica. Eppure il mercato anticipa di alcuni secoli l’avvento del capitalismo.

Sorge spontanea la domanda: perché nell’ultimo quarto di secolo la prospettiva di discorso religioso ha iniziato a riemergere al modo di un fiume carsico? Perché il passaggio dai mercati nazionali al mercato globale va rendendo di nuovo attuale il discorso intorno al legame tra religiosità e performance economica? Perché il divorzio consumatosi nel corso degli ultimi due secoli tra economia ed etica è oggi riconosciuto dai più come una delle cause profonde della grande crisi finanziaria scoppiata a Wall Street nel 2007, nello stesso luogo in cui aveva preso avvio la grande crisi del 1929? Dopo un lungo periodo di tempo, durante il quale la celebre tesi della secolarizzazione pareva avesse detto la parola fine sulla questione religiosa – tesi secondo cui la religiosità sarebbe scomparsa con l’avanzare dello sviluppo economico – quanto sta oggi accadendo suona piuttosto paradossale. Ma la riapertura del dibattito – per caratterizzare il quale taluno ha parlato di de-secolarizzazione – può aprire prospettive nuove di dialogo – diàlogos, la ragione che attraversa tutto e tutti – e dunque di soluzione degli attuali grandi problemi dell’umanità. Proprio come già aveva anticipato Erasmus nel suo Enchiridion Militi Christiani del 1503.

Non solo: la modernità, dopo la caduta del muro, è apparsa non avere un solo volto. Si può diventare moderni percorrendo altre vie; una di queste è un cammino che vede fianco a fianco – non quindi come antagonisti – l’etica religiosa e lo spirito dello sviluppo economico.

Weber oltre Weber: se il sociologo tedesco ci aveva insegnato agli albori del Novecento l’affinità elettiva e attrattiva fra l’etica protestante e lo spirito del capitalismo, probabilmente avrebbe dovuto ricredersi oggi, osservando che altre etiche, religiosamente fondate in altre fedi non cristiane, accompagnano felicemente lo sviluppo dell’economia di mercato e della cultura d’impresa. Nessun imprenditore oggi, del resto, che voglia fare un buon investimento in paesi non di tradizione cristiana, può non tenere conto delle culture religiose delle società verso cui dirige i suoi sforzi per la ricerca del profitto.

Le speranze in un mondo migliore dopo il crollo del muro di Berlino sono andate ben presto deluse. Liberatosi l’ordine internazionale dalla morsa dei due blocchi e divenuto il mondo multipolare, lo scenario a livello geopolitico ha visto intensificarsi conflitti, a volte latenti e limitati territorialmente. Tali conflitti, fomentati spesso da ragioni di natura politica ed economica, hanno visto tuttavia un coinvolgimento diretto delle religioni e sono stati esasperati, anche grazie alle differenze religiose, dai contendenti stessi. In tal modo un conflitto politico, marcato dalle ;religioni, è a volte diventato a maggior ragione un ‘affare internazionale’. Qualcuno, come Samuel Huntington (1996), ha così potuto parlare di ‘scontri di civiltà’. Le religioni in alcuni casi sono entrate in guerra non tanto in quanto istituzioni rappresentative di questa o quella religione, ma quanto per il valore ideologico che esse hanno rivestito nella guerra mentale, che spesso anticipa e accompagna lo scontro fisico vero e proprio che avviene sui campi di battaglia. Anche quando le religioni non c’entravano nulla, alcune guerre sono state investite in pieno di simboli religiosi dalle retoriche politiche di questo o quel leader.

L’evento che ha portato con forza al centro del dibattito politico e scientifico contemporaneo il rapporto fra religione e politica internazionale è stato indubbiamente l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. Come però mostra anche Enzo Pace in questo capitolo, in realtà il fattore religioso è stato già decisivo nelle trasformazioni del sistema internazionale ben prima della fine della Guerra fredda. È comunque nel dopo-Guerra fredda e, in particolar modo, dopo l’11 settembre, che si è andato affermando un discorso pubblico e scientifico che vede nel ritorno della religione una fonte rilevante di instabilità internazionale: l’associazione tra terrorismo e fondamentalismo religioso, come nel caso del fondamentalismo islamico ma anche di quello cristiano o induista; il ruolo negativo della religione nelle cosiddette ‘nuove guerre’, motivate da una politica identitaria spesso disegnata lungo linee di divisione religiose, come nella dissoluzione della Iugoslavia; e infine le religioni come forza scatenante di un futuro scontro tra civiltà, secondo la nota teoria dello studioso statunitense Samuel Huntington. In altri termini, nell’attuale riflessione sulle relazioni internazionali, l’incontro tra religione e relazioni internazionali produrrebbe necessariamente violenza politica, instabilità e disordine internazionale.

Tale proposizione, d’altra parte, non è nuova: infatti, gli elementi costitutivi della politica internazionale moderna si sono consolidati nell’Europa del 17° secolo proprio per porre fine alle guerre di religione tra cattolici e protestanti. Questa è la storia della pace di Vestfalia (1648) che, mettendo fine alle guerre civili di religione che avevano devastato l’Europa per più di un secolo, istituzionalizza un nuovo modello di coesistenza internazionale fondato sulla sovranità statale e sulla norma del non intervento, sancita dal principio del cuius regio eius religio. Con Vestfalia, la politicizzazione della religione diviene la minaccia ultima all’ordine, alla sicurezza e alla “civiltà” internazionale e, quindi, la separazione tra religione e relazioni internazionali viene istituzionalizzata. È in questo senso che ho sostenuto che con Vestfalia le religioni entrano, metaforicamente parlando, in una lunga fase di esilio.

L’esclusione della religione non riguarda solamente la pratica, ma anche la teoria delle relazioni internazionali. Molto prima che l’Illuminismo aprisse la strada a uno studio social-scientifico della politica internazionale (traiettoria che porterà nel 20° secolo alla creazione e al consolidamento della disciplina delle relazioni internazionali), le circostanze storiche summenzionate avevano già prodotto una secolarizzazione del discorso sulla politica internazionale. In realtà, non bisogna dimenticare che il diritto internazionale moderno, senza dubbio il predecessore della disciplina delle relazioni internazionali, è nato sotto gli auspici della celebre invettiva di Alberico Gentili Silete theologi in munere alieno («Teologi, astenetevi dagli ambiti che non vi riguardano»), che segnava simbolicamente la fine della respublica christiana e la nascita di una nuova epoca, quella dell’era vestfaliana nella quale, per l’appunto, la politica internazionale sarebbe stata analizzata da un punto di vista laico e non più teologico.

Questo breve riferimento genealogico fa intravedere alcune delle ragioni più profonde che possono spiegare questa sorta di ‘disagio’ della riflessione internazionalista rispetto alla questione della religione – disagio che si è tradotto per lo più, nel pensiero internazionalistico contemporaneo, nella forma del silenzio o del discorso ‘a senso unico’ di cui sopra. Infatti, vorrei suggerire che tale disagio è fondamentalmente legato alla ‘politica secolarizzante’ della struttura dell’autorità all’origine della sintesi vestfaliana che ha influenzato il pensiero internazionalista nel senso della neutralizzazione – e di conseguenza della caratterizzazione univoca – dell’elemento religioso. Vestfalia – e il corollario del legame inevitabile tra religione e instabilità internazionale – è, però, un’esperienza europea e non permette di comprendere una dimensione essenziale del ritorno contemporaneo delle religioni: questo ritorno è la manifestazione più evidente di una ‘rivolta contro l’Occidente’ e di una resistenza culturale contro l’occidentalizzazione del mondo. In altre parole, le tradizioni religiose assumono un ruolo centrale nel processo politico di ricerca di una nuova ‘autenticità culturale’, partendo dalla denuncia dei fallimenti (di sviluppo e di democratizzazione) delle strategie occidentali di modernizzazione fondate sullo stato laico e la marginalizzazione socio-culturale della religione. In questo contesto, le nuove parole d’ordine diventano quelle di indigenizzare la modernità, piuttosto che modernizzare le società indigene. Questa tendenza si è andata rafforzando con la fine del bipolarismo, quando veniva trionfalisticamente annunciata la vittoria dell’unico modello liberale e occidentale.

Infine, questa visione eurocentrica trascura il ruolo positivo che la politicizzazione della religione può giocare nei processi di modernizzazione, democratizzazione e risoluzione dei conflitti: si pensi a Gandhi per l’indipendenza dell’India e a Martin Luther King per il movimento dei diritti civili negli Usa, ma anche al ruolo dell’Akp, partito di ispirazione islamica, nella recente consolidazione democratica della Turchia, o al caso delle chiese cristiane nella transizione pacifica del Sudafrica post-apartheid. Crescenti, inoltre, sono i casi di ‘diplomazia degli attori religiosi’, come la mediazione della comunità di Sant’Egidio nell’accordo di pace che ha messo fine a vent’anni di guerra civile in Mozambico.

La Prima guerra del Golfo (1980-88), per esempio, combattutasi fra Iraq e Iran, è stata, almeno all’inizio, nella mente di chi l’aveva progettata (Saddam Hussein e i suoi allora alleati occidentali), un modo per destabilizzare il regime di Khomeini, inviso alla Casa Bianca. Quando l’esercito iracheno, che era penetrato profondamente nel territorio iraniano, iniziò il ritiro, disseminando sul terreno una grande quantità di mine, la riconquista del terreno perduto da parte dell’esercito di Teheran avvenne sotto la duplice insegna del patriottismo nazionale e, al tempo stesso, del martirio religioso. Khomeini fece appello, infatti, ai giovanissimi dell’associazione Bassij perché avanzassero in avanscoperta, inermi e a piedi, per fare strada alle truppe nei campi minati. Il sacrificio di migliaia di giovani fu esaltato come un atto di fedeltà alla patria e, al tempo stesso, ad Allah.

Il peso del fattore religioso nei conflitti interni a una nazione e il riflesso sullo scacchiere internazionale può essere misurato, per restare al mondo musulmano, dalle differenze fra sunniti e sciiti. Dopo la caduta di Saddam Hussein, gli osservatori e l’opinione pubblica internazionali hanno presto imparato a riconoscere le linee di divisione della popolazione irachena: non solo tra i Curdi del nord del paese e il resto, ma soprattutto fra sunniti e sciiti. Questi ultimi sono più numerosi dei primi, rappresentando il 60% dei cittadini iracheni. Gli sciiti sono il 10% dell’1,6 miliardi di musulmani nel mondo, prevalentemente sunniti o appartenenti a sette minoritarie. La più alta concentrazione si trova in Iran. Altre presenze significative, non fosse altro per il peso che esse hanno nello scacchiere dei conflitti regionali, le troviamo in Libano (rappresentanti da Hezbollah, il ‘Partito di Dio’), in alcuni emirati arabi (come nel caso del Bahrein o dell’Oman, dove si sono verificati nel gennaio 2011 movimenti di protesta contro la maggioranza sunnita che detiene il potere) e, con varianti dottrinarie particolari (come nel caso degli Alawiti), in tutti quegli stati dove una minoranza o è attiva nella società civile (come nel caso della Turchia), oppure occupa ancora le leve di comando (come nel caso della Siria: ma sino a quando?).

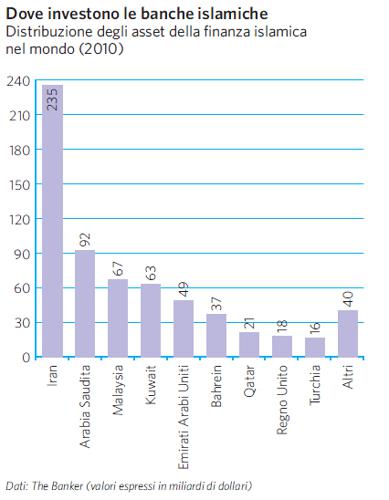

La finanza islamica nel mondo

Negli ultimi trent’anni il sistema dei servizi finanziari ‘illuminati’ dai principi religiosi del Corano e della legge coranica si è rafforzato e ampliato. Oggi, complessivamente esso movimenta una massa di capitali che si aggira attorno ai 1400 miliardi di dollari. Le previsioni a breve indicano che, nel giro di cinque anni, la cifra arriverà facilmente ai 2000.

Mentre la crisi finanziaria delle banche ‘laiche’ dell’Occidente ha fatto evaporare una montagna di soldi, le banche islamiche non ne sono state sfiorate. Esiste da qualche tempo un sito, il World Database for Islamic Banking and Finance, dove è possibile rendersi conto facilmente della rete costruita fra istituti bancari, centri di ricerca, associazioni di studiosi che da qualche tempo elaborano teorie economiche compatibili con il diritto musulmano e diversi servizi per lo sviluppo economico nel mondo musulmano.

L’idea di banca etica, che rispettasse il divieto di prestito a interesse e ogni forma di speculazione finanziaria, proibiti dalla legge coranica, nacque in Egitto nel 1963. Dodici anni dopo è fondata la prima banca commerciale islamica a Dubai (la Dubai Islamic Bank) e da allora sono stati aperti altri 300 istituti in 51 paesi del mondo. La maggior parte si concentra negli stati a maggioranza musulmana; più recentemente si sono installati anche in paesi occidentali (Usa, in Michigan; nel Regno Unito, dove operano l’Islamic Bank of Britain e la Dallah Albaraka; sportelli bancari sono stati attivati anche in Germania e Francia).

Gli stati dove risiedono le principali banche islamiche sono l’Iran, l’Arabia Saudita, la Malaysia e il Bahrein.

Negli ultimi dieci anni, complessivamente, il sistema finanziario sharia-compliant (conforme alla tradizione giuridico-religiosa islamica, così com’è stata elaborata nel corso dei primi secoli di vita ed espansione degli imperi musulmani – fra il 680 e il 1200 d.C.) ha registrato lusinghieri risultati rispetto al decennio precedente: il tasso di crescita delle dimensioni delle attività è aumentato del 15%; il tasso di crescita dei ricavi ha sfiorato il 45% di incremento; nonostante il peso dei costi più elevati che il sistema sharia-compliant comporta rispetto al sistema finanziario ordinario, il suo roa (return on assets), cioè in parole più semplici la redditività degli investimenti, è stato costantemente più alto rispetto a quello delle ‘normali’ banche.

In Europa, per esempio, nel 2004 si costituisce l’Islamic Bank of Britain. Parte con poche migliaia di clienti. Dopo quattro anni essi arrivano a essere 47.000 (40% in più rispetto al 2006) e la banca riesce a raccogliere una massa di denaro superiore ai 150 milioni di sterline (mediamente 3123 sterline per cliente), con un volume di ricavi che si aggira attorno ai cinque milioni e mezzo di sterline.

I Bassij

L’organizzazione Bassij fu creata nel 1979 dal leader della rivoluzione iraniana Khomeini. La sigla completa (Bassij-e Mostaz’afin, ‘Forza di mobilitazione degli oppressi’) si riferisce a un’organizzazione paramilitare alle dirette dipendenze della Guida Suprema. Essa è integrata all’Esercito dei Guardiani della Rivoluzione (i Pasdaran). L’intento di Khomeini fu quello di costituire un’associazione di massa, comprendente giovanissimi al di sotto dei 18 anni – dunque non ancora in età per il servizio militare – e al di sopra dei 45, considerati riservisti in servizio permanente effettivo. Inoltre essa è aperta anche alle giovani donne, che altrimenti non avrebbero potuto servire la patria sotto le armi. Le fonti ufficiali iraniane parlano di più di 12 milioni di militanti (di cui cinque milioni di donne), ma stime più prudenti arrivano a valutare al massimo a tre milioni i componenti.

Il momento più drammatico nella storia del regime islamico iraniano – la guerra Iran-Iraq – ha visto il coinvolgimento diretto dei Basiji (divenuti in questo caso combattenti volontari) durante l’estenuante confronto militare attorno a Bassora. Giovani e giovanissimi d’età furono addestrati a considerarsi testimoni della fede (shahid): andavano al fronte senza armi, con una piccola chiave appesa al collo – simbolo dell’ingresso certo in paradiso – e cantando l’inno della battaglia di Karbala, che nel 680 d.C. segnò la sconfitta del terzo capo spirituale degli sciiti, al-Ḥusain, considerato un martire nell’agiografia di questo ramo del mondo musulmano.

Nella società iraniana l’organizzazione svolge da sempre e oggi ancor più, sotto il regime intransigente di Ahmadinejad, il compito di polizia morale: richiama le donne e le ragazze a indossare correttamente il chador, irrompe in discoteche o luoghi di divertimento dove si ritrovano giovani di ambo i sessi assieme, penetra nei campus universitari per denunciare i gruppi di opposizione politica e così via.

Mecca Cola

Creata nel 2002 da un imprenditore franco-tunisino, la Mecca Cola ha avuto notevole successo. Oggi è distribuita in 64 paesi. In Francia nel 2003 sono stati consumati 20 milioni di litri. L’impresa pubblicizza il suo prodotto seguendo la filosofia commerciale del charity-business, poiché devolve ogni anno parte dei profitti per la causa palestinese.

Una vicenda diversa ma altrettanto interessante è la produzione di birra analcolica Taybeh Beer per il mercato palestinese di Gaza, prodotta in un piccolo villaggio a 30 chilometri da Gerusalemme dai fratelli Khoury. Dopo la costruzione del muro in Israele l’azienda è andata in crisi, ma si è ripresa da quando ha deciso di produrre una bevanda analcolica in omaggio alla popolazione musulmana e a sostegno, in particolare, della causa dell’indipendenza della Palestina.

Le religioni in conflitto in Europa

In Europa, il laboratorio dove le religioni vengono messe alla prova della guerra è stato – a pochi chilometri dal confine orientale dell’Europa – la ex Iugoslavia. Qui, il modello federalista inventato da Tito, dopo la Seconda guerra mondiale, per tenere assieme popolazioni diverse per lingua e religione, era da tempo in crisi. Si sfasciò drammaticamente dopo la morte del leader e dopo il crollo del muro di Berlino. Se all’inizio del nuovo ciclo di guerre balcaniche il fattore religione non rivestì alcuna importanza, nel momento più aspro del conflitto le élites politiche croate e serbe, imitate poi da quelle bosniache, riscoprirono le diversità religiose come marcatori di identità, esaltate perciò come incompatibili fra loro. In quel laboratorio, dunque, gli europei (e non solo loro) videro riproporsi lo schema ben noto alla storia moderna: una terra, una lingua, una religione con uno stato a fare da sintesi e garante di tutto ciò. Negli ultimi venti anni l’ideologia della ‘pulizia etnica’, legittimata a volte in base a presunte inconciliabilità fra fedi religiose diverse, si è diffusa, difatti, altrove nel mondo e riaffiora anche nelle pieghe delle società civili dell’Europa.

I conflitti sono come delle cicatrici mentali e sociali, mai rimarginate, che si riaprono. Ciò che è nuovo è la modalità con cui essi si presentano sulla scena politica: le religioni riescono laddove la politica non arriva più, dove quest’ultima non basta più da sola con le sue retoriche a mandare ‘al fronte’ individui in carne ed ossa contro altri individui. La retorica religiosa si offre alla politica come l’ultima possibilità per rendere credibile il diritto a uccidere l’altro. E viceversa i capi politici, a corto di argomenti convincenti, non trovano di meglio che appellarsi ai sacri valori, che fondano la coscienza nazionale, per chiamare a raccolta il popolo in armi. Nel respiro cortissimo della storia il dato di fatto è la ripresa di conflitti che fanno risuscitare antiche rivalità fra religioni. È come se esse si affannassero a tracciare i confini invalicabili che, storicamente, hanno marcato le distanze e le ragioni del loro contendere.

Le religioni forniscono in tal modo la passione per la riscoperta delle radici di un’identità collettiva, che si presume smarrita o in pericolo: una frontiera dello spirito, che ha bisogno però di un muro reale di cinta per proteggere la propria differenza rispetto all’altro. Le religioni entrano in guerra fra loro non tanto perché interpretano differenze di credo o antagonismi dottrinari insanabili, che di tanto in tanto, ciclicamente, riaffiorano, ma quanto perché finiscono per diventare un dispositivo simbolico importante nelle politiche identitarie.

Le religioni diventano, allora, il linguaggio pubblico per costruire l’immagine del nemico, offrono un repertorio di simboli che attori sociali e politici diversi utilizzano per parlare d’altro e dell’altro: dell’identità minacciata e del volto del nemico che la minaccia. Le religioni allora possono diventare una risorsa di senso strategica nell’azione collettiva per l’ottenimento d’obiettivi politici, assumendo vesti e volti diversi, secondo le molteplici e variegate situazioni nelle quali esse si trovano ad essere coinvolte.

Gli effetti inattesi della grande discordia nel mondo musulmano contemporaneo

Un cittadino ben informato ha imparato ormai a distinguere, pressappoco, fra sunniti e sciiti. Non fosse altro perché durante il ciclo delle tre guerre del Golfo (1980-88: Prima guerra, Iraq contro Iran; 1990-91: Seconda guerra, a seguito dell’invasione del Kuwait da parte delle truppe irachene di Saddam Hussein; 2002-03: Terza guerra, Usa-Coalizione dei ‘volenterosi’ contro Iraq, distruzione del regime di Saddam Hussein) molti hanno scoperto che il 65% della popolazione irachena si riconosce nella tradizione sciita.

Più recentemente, grazie anche alle rivolte scoppiate in molti paesi arabi, si è compreso che, in alcuni casi, la popolazione non è del tutto omogenea dal punto di vista religioso. Sono tutti musulmani, ma divisi da una cicatrice storica che non si è mai rimarginata e che, di tanto in tanto, si riapre e produce sofferenze. Stiamo parlando per esempio del Bahrein, il piccolo stato ‘fra i due mari’ (tale è il nome perché i suoi 720 chilometri quadrati si distribuiscono lungo un arcipelago d’isole del Golfo Persico) che dal gennaio 2011 è scosso da violente proteste di piazza. Ad animare la rivolta è un partito politico (al-Weqaf) che raccoglie consensi nella maggioranza sciita della popolazione, la quale non si sente più rappresentata dal regime monarchico, saldamente in mano alla dinastia sunnita degli al-Khalifa.

Allo stesso modo, dai primi mesi del 2011 stiamo assistendo ad analoghe proteste nel nord dello Yemen. Qui risiede da secoli una cospicua minoranza sciita che si rifà al quinto imam Zaid ibn ´Alī, nipote al-Ḥusain, capo spirituale di tutto il mondo sciita, caduto martire nel 680 d.C. a Karbala per difendere le legittime ragioni di suo padre ´Alī, espropriato dai sunniti della titolarità del califfato, che quest’ultimo rivendicava in base al legame di parentela che lo univa al profeta Muhammad. I sommovimenti in Bahrein e nello Yemen non lasciano tranquilli i vicini. L’Arabia Saudita, che, pur contando tra la sua popolazione una larga maggioranza di sunniti, deve fare i conti con una minoranza sciita non irrilevante (1,4 milioni di persone).

L’Iran, a sua volta, che desidererebbe egemonizzare tutti i movimenti che agli occhi del governo degli ayatollah appaiono ispirati dallo sciismo, ma non riesce, di fatto, a svolgere tale funzione, poiché nessuno dei leader politici di questi movimenti sogna di rovesciare le monarchie autoritarie regnanti per istaurare il modello del velayat-e faqih (il primato della legge religiosa sugli ordinamenti politici) che è stato applicato in Iran. Quando l’Arabia Saudita si è affrettata a inviare un proprio contingente militare in soccorso del re del Bahrein, è apparso chiaro come la riproposizione della storica discordia fra sunniti e sciiti sia vista come un pericoloso cuneo inserito nel sistema di potere che ha come perno la monarchia saudita, alleata fedele degli Usa. Perciò ogni tentativo da parte iraniana di appoggiare i moti degli sciiti appare non solo un’indebita ingerenza negli affari interni di uno stato sovrano, ma anche una manifesta volontà di erodere la zona d’influenza dei sauditi e dei loro alleati nella regione. In ogni caso lo slogan ‘Sciiti del mondo, unitevi!’ non funziona, perché movimenti a base sciita chiedono riforme costituzionali democratiche che rimuovano definitivamente tutte le discriminazioni che limitano l’esercizio della cittadinanza a persone poiché ‘sciite’.

La religione nella costruzione dell’identità nazionale in Europa

Fatta l’Europa, gli europei non sembrano ancora convinti di esserlo. L’identità degli europei appare una fragile creatura, mentre il tema delle singole identità nazionali costituisce non solo una questione di cui si torna a discutere, ma un punto all’ordine del giorno di tutti i governi degli stati membri dell’Europa. È un paradosso: proprio quando, dopo un intenso lavoro a tappe durato quattro anni, i capi di stato e di governo siglano il testo costituzionale dell’Unione Europea (Eu), il 29 ottobre 2004 a Roma, e sembra avviarsi il processo costituente di un soggetto politico transnazionale, l’istinto nazionale riprende vigore. Esso riappare – a volte furiosamente e non certo sotto mentite spoglie – in due forme:

a) come difesa delle matrici culturali originarie e pure che identificano un popolo facendolo sentire ‘nazione’, difesa condotta in maniera convergente da attori pubblici e autorevoli soggetti politici;

b) attraverso la comparsa in quasi tutti i paesi dell’Unione di nuovi partiti politici che, in prima approssimazione, possono essere classificati come espressione di un nuovo nazionalismo etno-religioso.

Tutto il dibattito che si è sviluppato attorno al Trattato costituzionale sull’opportunità di riconoscere esplicitamente nel testo le radici cristiane dell’Europa ha riportato alla luce il tema delle origini etno-culturali dell’identità nazionale e, in questo senso, del ruolo fondamentale del cristianesimo quale custode della memoria delle origini spirituali, morali e religiose delle diverse nazioni europee. Se Nicolas Sarkozy, durante la sua visita in Vaticano nel dicembre 2007, ha potuto affermare, senza ombra di dubbio, che le radici della Francia sono cristiane e che perciò questo paese, che si vanta di aver creato un modello perfetto di stato laico, considera il passato cristiano e i legami intessuti con la Chiesa cattolica, in particolare, un fondamento dell’unità nazionale, vuol dire che il rapporto fra religione (e religione cristiana, in particolare) e il processo di scrittura e riscrittura del patto dell’identità nazionale è ancora forte, nonostante (e in alcuni casi a causa e conseguentemente contro) il cantiere aperto dell’identità europea.

I confini fra religioni e le frontiere del nemico

Quanto sin qui detto spiega perché nella geopolitica contemporanea le religioni non solo abbiano recuperato una rilevante presenza nella sfera pubblica, ma abbiano altresì dimostrato di essere un elemento importante nella definizione delle politiche identitarie.

Nel secolo brevissimo che va dalla caduta del muro di Berlino all’attentato alle Torri gemelle di New York nel 2001, le politiche dell’identità hanno contribuito a far risorgere gli etno-nazionalismi così come i nazionalismi religiosi. Spesso i due movimenti si sono fusi, soprattutto quando nell’immaginario collettivo di molti europei è apparso un nuovo nemico – l’islam – che ha ben presto rimpiazzato il fantasma del comunismo, sepolto ormai sotto le macerie del muro di Berlino.

Come politiche dell’identità si possono catalogare tutti quei movimenti sociali e politici che si sforzano d’affermare l’esistenza di valori comuni e che, di conseguenza, ne pretendono la piena trasfigurazione negli ordinamenti che governano la società stessa. L’identità, in questo modo, è considerata come un ‘dato naturale’ che fonda e legittima la struttura di governo della società, perciò essa è vista come la fonte ultima della legittimità di uno stato: una norma assoluta, non riducibile, che viene prima delle norme, data per scontata e non negoziabile. Poiché l’identità è immaginata come un ‘dato-per-scontato’, un muro portante delle pareti domestiche del mondo della vita degli individui, le religioni costituiscono il supplemento di senso di cui le politiche dell’identità hanno bisogno per rafforzare l’azione sociale. Le religioni, allora, s’impegnano, ricorrendo al loro apparato di riti e simboli conservati nel tempo, a organizzare uno spazio sacro e mettere in scena e rappresentare il dramma delle identità che si sentono minacciate e aggredite da un Nemico esterno. La conversione – il passare da una religione a un’altra – può allora diventare un atto ostile, che non ha solo un significato religioso, ma anche sociale e politico: il convertito minaccia la coesione sociale e un sistema di potere politico che trae vantaggio dall’identificarsi con una religione dominante.

Ciò vale sia all’interno di una nazione, sia nei contrasti aperti o latenti fra nazioni. In India, per esempio, le conversioni di tanti dalit (i così detti fuori-casta o intoccabili, lo strato sociale dei miserabili) al cristianesimo o all’islam o al buddismo sono considerate dai movimenti radicali hindu intollerabili; da qui le battaglie nei villaggi per riconvertire con le buone e, spesso, con le cattive migliaia di persone. Allo stesso modo restano tesi i rapporti, sempre per restare in questo angolo così densamente popoloso del pianeta, fra India e Pakistan, memori della grande spartizione avvenuta lungo le linee anche di un’artificiosa contrapposizione religiosa, fra l’islam della Terra dei Puri (il Pakistan) e l’India, gelosa con Gandhi della diversità religiosa che secolarmente desiderava preservare nelle sue pieghe sociali come un bene per la democrazia.

Negli ultimi trent’anni le religioni sono entrate in guerra, come mezzo di comunicazione sociale efficace, tutte le volte che si sono prestate a far rivivere e rafforzare l’idea che esista un mito di fondazione delle identità collettive, trasformandosi, spesso, in interpreti fedeli e ancelle premurose della ‘solidarietà organica’ di un’etnia. Le religioni, divenendo in tal modo ideologie etniche, hanno finito per negare la loro stessa pretesa d’essere depositarie di valori universali (come la pace, per esempio); esse si sono fatte ‘parte attiva’, sostenendo le posizioni di qualcuno contro un altro, lungo la linea scavata dalle politiche dell’identità. Dopo il muro di Berlino, difatti, sono sorti altri muri in giro per il mondo. A volte giustificati dalla volontà di bloccare l’arrivo di immigrati clandestini, altre volte per bloccare i ripetuti attacchi di tipo terroristico, come nel caso dell’imponente e ingombrante muro che s’insinua in Israele nei territori palestinesi. La ‘Zero Line’ (un muro elettronico e spinato) che percorre per 4000 chilometri il confine fra l’India e il Bangladesh serve ufficialmente a limitare l’afflusso, dalle aree depresse di quest’ultimo stato, di migliaia di migranti disperati; ideologicamente però esso si snoda lungo un’altra ideale linea di confine, quella che separa il mondo hindu da quello musulmano.

Religioni in movimento

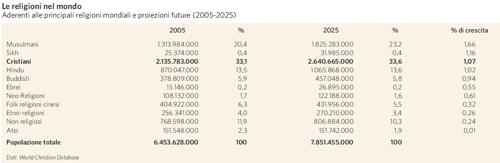

Per iniziare allora a comprendere perché le religioni abbiano ripreso a contare nelle relazioni internazionali è bene prendere le mosse da alcuni dati demografici. Nella tabella che segue abbiamo riportato la situazione della distribuzione delle grandi religioni mondiali alla data del 2005, con una proiezione al 2025.

Le tendenze che emergono sono così riassumibili:

a) Il baricentro del Cristianesimo tende a spostarsi verso i paesi del Sud del mondo (Africa, Asia, America Latina); nel 2025 si prevede che circa il 70% dei cristiani (nominali) vivranno in tali paesi (già oggi siamo attorno al 62,5%); per l’esattezza, essi sono rispettivamente pari a 633 milioni in Africa, 640 in Asia e 460 in America Latina. L’Europa si colloca, in questa ideale classifica, al terzo posto, con 555 milioni di aderenti nominali.

b) È vero che il tasso di crescita dei musulmani è più elevato rispetto ad altre religioni, tuttavia in proiezione le popolazioni fedeli al cristianesimo continueranno a essere superiori numericamente rispetto ai seguaci dell’islam; la profezia di Huntington (1996) secondo cui ‘alla lunga vincerà Maometto’ è in realtà non affidabile sia rispetto alle tendenze riportate in tabella, sia tenuto conto del fatto che il tasso di fertilità è altrettanto elevato in molti paesi africani e latinoamericani in maggioranza cristiani.

c) Sino al 1980, l’80% dei cristiani era bianco, nel 2025 tale percentuale crollerà al 30%; così come se agli inizi del Novecento sette cristiani su dieci vivevano in Europa, nel 2025 si passerà a due ogni dieci abitanti nel Vecchio continente. Sta emergendo, invece, un cristianesimo postcoloniale, indipendente dalle chiese storiche (sia cattolica che protestanti, arrivate in ogni angolo di mondo a seguito dell’espansione coloniale e della predicazione missionaria dei bianchi), dando vita a una pletora di nuove chiese e denominazioni in tutto il pianeta; si calcola che esse abbiano raggiunto il 20% del totale delle chiese e delle denominazioni storicamente più note. In tale panorama crescono le nuove chiese pentecostali e carismatiche: esse raccoglievano circa un milione di aderenti all’inizio del Novecento, oggi si stima che la cifra arrivi a sfiorare i 600 milioni.

d) Negli ultimi trent’anni, infine, una grande quantità di persone si è messa in movimento, spostandosi da un punto all’altro del globo in cerca di prospettive di vita migliori, portandosi appresso il proprio corredo culturale, compresa la propria religione di nascita. In misura crescente, dunque, milioni di persone di fedi diverse tendono a vivere assieme, ma, poiché i movimenti migratori si sono diretti soprattutto verso i paesi affluenti dell’Occidente, società di matrice cristiana si trovano a confrontarsi con altre religioni, in uno scenario inedito di pluralismo delle credenze. L’Europa è da tempo investita dal fenomeno, che la sta trasformando, dal punto di vista religioso, da società dominata o dal monopolio cattolico o dal duopolio confessionale cattolico e protestante in società religiosamente pluralista. Tale cambiamento pone nuove sfide al modello di stati non confessionali – da quelli fondati sul principio della netta separazione fra chiese e stato sino alle varie forme di coabitazione, cooperazione e compromesso di fatto fra le due istituzioni.

Il movimento migratorio, in realtà, interessa anche i vari Sud del mondo. La conseguenza è che anche società che solo venti anni fa potevano vantare un’omogeneità relativamente ampia, oggi si confrontano con la presenza di migliaia di persone non certo omogenee per credo religioso. È il caso, per esempio, degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita, dove sono arrivati milioni di lavoratori semi-qualificati giunti da diverse parti del mondo, non necessariamente di religione musulmana. Inoltre va ricordato come nel pianeta s’intersechino due fenomeni: la crescita delle megalopoli, accompagnata da una sovrapposizione di religioni vecchie e nuove in cerca di uno spazio vitale per affermare visibilmente le loro specifiche identità. Crescono così tante mega-città dove la crescente diversità religiosa crea una sorta di cacofonia di preghiere, riti e luoghi cerimoniali.

Alcune di queste metropoli sono laboratori a cielo aperto dove, al di là delle nude cifre qui ricordate, le frontiere fra diverse religioni sono sì ancora visibili (a volte fonte di contrasti e tensioni a livello locale), ma, per le caratteristiche proprie dello stile di vita urbanizzato, esse non sembrano in grado di controllare i comportamenti degli individui, che possono passare da un luogo di culto a un altro a seconda delle proprie esigenze spirituali o materiali così come, proprio per reazione, asserragliarsi nel proprio spazio sacro per difenderne la propria integrità contro una modernità che rende fluide le appartenenze e le coerenze in materia di fede.

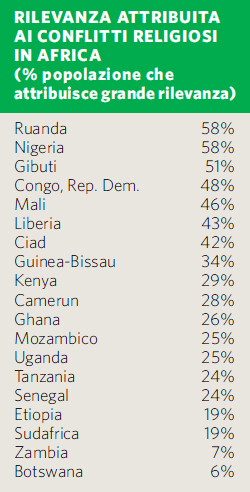

Se già oggi il 45% dei matrimoni negli Usa è contratto da persone con fedi diverse, l’aria delle grandi metropoli africane come Lagos (circa 12 milioni di abitanti, secondo le stime ufficiali), per esempio, seppur irrespirabile per l’inquinamento da traffico, rende liberi gli individui di scegliersi una chiesa piuttosto che un’altra e di passare senza problemi dall’una all’altra quando appare loro più convincente la parola e il potere carismatico di un leader rispetto a un altro. Se da Lagos ci si sposta verso il nord del paese, nelle città popolose di Kano (circa quattro milioni) o di Jos (un milione), ci si rende presto conto che i conflitti rubricati spesso come religiosi, fra – genericamente – cristiani e musulmani, in realtà nascono lungo una linea di demarcazione fra chi si ritiene ‘indigeno’ e chi non è considerato tale. I movimenti di migrazione interna hanno, infatti, portato persone dal sud della Nigeria, in prevalenza cristiane, verso il nord, a maggioranza musulmana. I primi – i non indigeni cristiani – sono considerati cittadini di seconda categoria, spesso costretti a vivere in grandi sobborghi a loro riservati, senza possibilità di accedere alla proprietà della terra e con sbarramenti espliciti nell’accesso a cariche pubbliche di vertice (sindaco, rettore, direttore di ospedale, ecc.). La discriminazione sociale e civile è vissuta in modo latente come ingiusta e di tanto in tanto esplode in scontri violenti. Ad alimentare ancor più le ragioni del conflitto concorrono le differenze di tipo etnico (linguistiche e culturali) fra gruppi che, soprattutto durante il periodo coloniale, sono stati messi l’uno contro l’altro, come nel caso delle tensioni ricorrenti fra Hausa-Fulani, in maggioranza musulmani, concentrati nel nord della Nigeria, da una parte, e Yoruba e Igbo, invece prevalentemente cristiani, che popolano le regioni del sud di questo grande paese.

Europa secolarizzata; il resto del mondo no

Esiste una corrente di pensiero fra i sociologi della religione che è ben riassunta nel recente libro di Peter Berger, Grace Davie e Effie Fokkas dal titolo significativo Religious America, Secular Europe? (2008).

Berger, che è stato uno dei fautori della tesi della secolarizzazione, ha rimesso in discussione quanto aveva sostenuto sin dagli inizi del 1960, passando, per così dire, all’estremo opposto: mi sono sbagliato, il mondo non si è secolarizzato; anzi, mai come oggi, la religione è tornata a far pulsare – a volte ‘furiosamente’, come ama dire lo studioso – i cuori e le vene di gran parte della popolazione mondiale. Per tale ragione egli ha avuto il merito di introdurre, fra i temi d’indagine nelle scienze sociali, il rapporto fra religione e affari internazionali, consacrandogli una specifica sezione di studi e ricerche del suo istituto a Boston. Ebbene, assieme alla sociologa inglese Grace Davie, Berger sostiene la tesi dell’eccezionalità del caso europeo. Se l’ipotesi della secolarizzazione sembrava valida per comprendere le trasformazioni profonde delle società più avanzate dell’Occidente, la constatazione che, invece, la società statunitense sia, di fatto, più religiosa di quella europea suggerisce, da un lato, di ridimensionare il teorema secondo cui più una società si modernizza, più la religione declina e, dall’altro, di riconoscere che, mentre le società europee sono tuttora interessate agli effetti sociali della secolarizzazione, il ‘resto del mondo’ continua a credere e praticare, a volte, con grande intensità. L’Europa, dunque, è un’eccezione. Ma è proprio così?

Le ricerche longitudinali condotte dall’European Values Study (dal 1981 all’ultima rilevazione del 2008, dapprima sui 16 paesi della Comunità europea, oggi su ben 47 stati, avvalendosi, in quest’ultimo caso, di un campione di ampie proporzioni – più di 70.000 persone intervistate) hanno in realtà messo in evidenza i seguenti dati:

– Metà degli europei dichiara di pregare o di meditare almeno una volta alla settimana e tre quarti affermano di sentirsi religiosi. Magari disertano le chiese, ma non rinunciano a pensare ‘religiosamente’. In altri termini, frequentano poco o nulla i servizi religiosi delle loro rispettive chiese ‘di nascita’, ma continuano a sentire il bisogno di dare un senso al loro agire, un senso non riducibile né all’immediatezza del fare né alle risposte già definite da questa o quella istituzione organizzata di tipo religioso. È ciò che può essere definito una forma moderna di credere.

– Da questo punto di vista, parafrasando la tesi del sociologo austriaco Thomas Luckmann, si può affermare che è come se le narrazioni chiare e distinte delle grandi istituzioni religiose che amministrano i significati ultimi apparissero agli individui moderni insufficienti a soddisfare le domande di senso che essi si pongono. È come se al restringersi dello spazio occupato dalle ‘grandi organizzazioni della trascendenza’, si ampliasse quello dei tanti credenti autonomi, i quali non rinunciano a cercare di trascendere quotidianamente (o quasi) i significati dell’agire. In tal senso la secolarizzazione non significa l’eclissi della religione, ma anzi paradossalmente la sua espansione. Scelte religiose individualizzate e declino del potere delle autorità religiose d’imporre dogmi e precetti chiari e distinti.

Conflitti etno-religiosi e riflessi internazionali

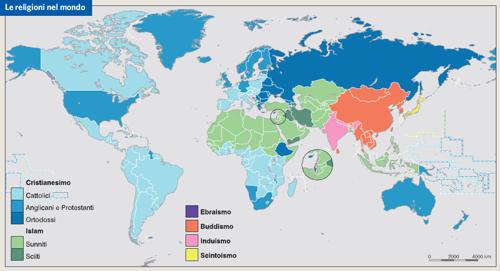

Se si guarda la mappa delle religioni nel mondo e si seguono le linee colorate che la vivacizzano, si può avere la tentazione di rappresentarsi la situazione come se esistessero delle grandi ‘faglie’ culturali (le civilizzazioni). In particolare, la linea verde (l’islam), che dal mondo arabo si salda, da un lato, con l’Africa sub-sahariana sino alla Nigeria, al Mali (a ovest) e al Corno d’Africa (a est) e, dall’altro, verso oriente, con la Turchia, l’Iran, le repubbliche caucasiche e l’Afghanistan e, spingendoci verso l’estremo oriente, arriva all’Indonesia (uno dei paesi in cui la grande maggioranza della popolazione è musulmana, l’88% dei 205 milioni di abitanti) e alla Malaysia, potrebbe apparire una frontiera che nettamente distingue e, dopo l’attentato alle due Torri di New York dell’11 settembre 2001, fronteggia minacciosamente la linea blu che segnala la presenza cristiana sul pianeta.

In realtà, tale rappresentazione è fuorviante dal momento che, sia per ragioni storiche sia per i movimenti migratori, la diffusione dell’islam nel mondo non conosce frontiere. In Cina esiste una vasta comunità di musulmani, gli Uiguri, popolazione turcofona indigena dello Xinjiang che aspira a un’autonomia politica tanto quanto i buddisti del Tibet, sovente emarginati e discriminati. Allo stesso modo, è sempre più rilevante e socialmente visibile la presenza di donne e uomini di matrice musulmana in Europa. Essa tocca oggi la ragguardevole cifra di 17 milioni di unità (che diventano 40 milioni se includiamo il mondo balcanico). Musulmani, inoltre, sono sparsi poi dall’India allo Sri Lanka e dall’Australia alle Filippine, per terminare con gli Usa. La linea di faglia cristianesimo-islam è d’altronde anch’essa più mossa e accidentata di quanto i mass media tendano a rappresentarcela. Durante l’ultimo ciclo delle guerre balcaniche alcuni studiosi hanno riproposto la tensione storica fra la Chiesa di Roma, e in generale del cristianesimo latino, per un verso, e le chiese ortodosse, per un altro. Ma non basta: in Ucraina la cosiddetta rivoluzione arancione – il movimento politico che ha portato al potere nel 2005 Victor Juščenko – si è configurata all’inizio come un moto d’indipendenza da Mosca. Per tal motivo un conflitto politico interno ha avuto inevitabili riflessi internazionali, dal momento che il moto di protesta contro i gruppi politici filorussi in Ucraina ha potuto contare anche dell’appoggio dell’Unione Europea, verso cui la nuova élite guardava con molta speranza per affrancarsi dall’egemonia russa nella regione. Il conflitto politico ha finito così per interessare anche le relazioni fra le diverse chiese ortodosse che storicamente si sono divise e si sono confrontate nel territorio ucraino nel corso dei secoli. La frattura fra indipendentisti-nazionalisti, da un lato, e filorussi, dall’altro, si è ripercossa anche fra la Chiesa ortodossa fedele al Patriarcato di Mosca, da un lato, e quella allineata sulle posizioni della Chiesa autonoma ucraina del Patriarcato di Kiev, dall’altro. Il quadro si è ulteriormente complicato quando anche la Chiesa greco-cattolica ucraina, non certo favorevole a un protettorato politico da parte della Russia di Putin, ha sperato di potersi riavvicinare alla Chiesa cattolica romana, dopo anni di persecuzione ed emarginazione subite sotto il dominio sovietico.

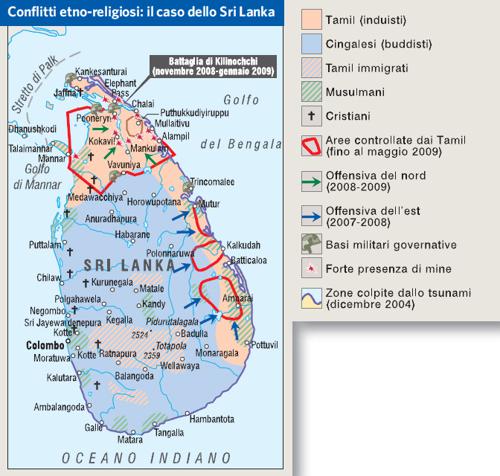

Conflitti politici interni assumono, dunque, anche vesti religiose e si riflettono sul piano internazionale. Gli esempi che possono essere addotti riguardano rispettivamente la questione del Tibet, quella dei Tamil dello Sri Lanka e dei Karen cristiani in Myanmar. In tutti e tre i casi ci troviamo di fronte a minoranze che s’identificano non solo per il legame con ciò che considerano da secoli la loro terra natale e per la diversa lingua che esse praticano, ma anche per il differente sistema di credenza religiosa cui aderiscono. Le religioni o le filosofie spirituali implicate sono rispettivamente il buddismo tibetano (il cui portavoce, il Dalai Lama, è universalmente noto), l’induismo e il cristianesimo. In Myanmar, nella provincia sud-occidentale ai confini con la Thailandia, la minoranza cristiana Karen (siro-cattolica, battista e avventista o appartenente alla setta dei Taiping, di circa 400.000 persone) è oggetto di discriminazione e persecuzione da parte del resto della popolazione Karen che è invece buddista e filo-governativa.

Sovente il rilievo internazionale dei conflitti regionali e locali a sfondo etno-religioso ha due dimensioni: da un lato, chi è al potere, tende a ridurli ad ‘affari interni’, tutte le volte che l’eco delle repressioni violente o degli scontri armati rimbalza nel grande circuito dei media internazionali; dall’altro, l’interesse dei leader di movimenti in lotta per il riconoscimento o dei loro diritti in quanto minoranza o dell’autonomia politico-amministrativa (sino alla richiesta d’indipendenza) è, al contrario, volto a internazionalizzare la loro vicenda. Ciò è avvenuto, per esempio, con il caso ben noto del Tibet, che ha ricevuto e riceve sempre grande attenzione da parte dei governi occidentali, ogni volta che il Dalai Lama si muove in giro per il mondo e solleva, seppur con grande prudenza e discrezione, la questione dell’indipendenza del suo paese, che, in nome anche della sua identità buddista, egli intende rappresentare.

Anche la questione dei Tamil nello Sri Lanka ha creato numerose tensioni nelle relazioni fra il governo di Colombo e quello indiano. Qui la politica filobuddista, inaugurata dai governi nazionali subito dopo l’indipendenza (1948), ha finito per assecondare l’idea dell’esistenza di un’unità indivisibile fra terra (la nazione), lingua (quella cingalese) e religione (quella buddista). Tutto ciò ha dovuto fare i conti ben presto con la presenza di una minoranza importante come quella dei Tamil, che parla un’altra lingua (il tamil appunto), pratica diverse altre religioni (dall’induismo al cristianesimo) ed è concentrata in una vasta area che, dal nord dell’isola, scende sino a circa metà del territorio verso ovest. Il non riconoscimento della loro diversità da parte dei governi ha prodotto una lunga e sanguinosa guerra civile che è stata repressa, a quanto pare in modo definitivo, nel 2009.

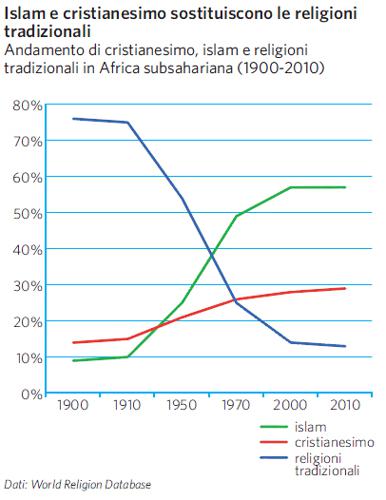

Se ci spostiamo in un altro grande crogiolo di violenti conflitti, l’Africa sub-sahariana, e passiamo rapidamente in rassegna le tragedie che sono accadute rispettivamente in Ruanda e nella Repubblica Democratica del Congo o, più recentemente, in Costa d’Avorio, osserviamo come le linee di frattura fra gruppi etnici diversi si scompongano sovente in ulteriori divisioni che interessano la sfera religiosa. La sequenza del conflitto in tutti questi casi non è tutta interna a uno stato e alla dialettica di interessi contrapposti che si formano attorno a chi detiene il potere e chi intende scalzarlo, ma finisce per suscitare le mire degli ex colonizzatori, che hanno continuato e continuano a coltivare rapporti privilegiati con le aree che sino a qualche decennio fa erano sotto il loro diretto controllo politico ed economico, non fosse altro perché alcuni paesi sono veri e propri giacimenti di ricchezze naturali. La dimensione postcoloniale dei conflitti, soprattutto in Africa, non va mai dimenticata, se si vuol comprendere l’intreccio perverso che si stabilisce fra le rivalità di clan locali, le differenze linguistiche, culturali e religiose e, per finire, il retaggio dei protettorati delle potenze europee, che per almeno due secoli hanno sottomesso le popolazioni e sfruttato le risorse del territorio. In alcuni casi è molto istruttivo tenere conto del contesto socio-religioso in cui un conflitto si svolge per misurare sino a che punto le religioni entrino effettivamente e direttamente in guerra, oppure vi siano trascinate da interessi politici, economici e, a volte, internazionali, in prima approssimazione esterni, dunque, alle dinamiche che portano allo scontro fisico fra gruppi contrapposti.

Il caso più esemplare è rappresentato dal Ruanda (e in parte dal Burundi). Qui lo scontro ha visto contrapposti gli Hutu (in numero maggiore nella popolazione e prevalentemente agricoltori) e i Tutsi (in minoranza e in gran parte allevatori), con in mezzo una piccola (in tutti sensi) minoranza innocua, i pigmei Twa (il 15% della popolazione ruandese). L’aspetto inatteso della guerra civile è costituito proprio dal fatto che entrambi i gruppi sono in maggioranza cattolici, convertiti ed educati da missionari, dai Padri Bianchi (i Missionarii Africae) ai Gesuiti. Eppure, durante la fase di colonizzazione belga, le differenze fra Hutu e Tutsi si sono accentuate, nonostante la comune nuova fede religiosa. È successo che ai Tutsi è stata inculcata l’idea che in qualche modo essi non fossero veri neri e che appartenessero a una razza superiore a quella degli Hutu, scardinando nella loro mentalità collettiva l’idea della funzionale divisione del lavoro fra coltivatori e agricoltori che li aveva aiutati a convivere per lungo tempo sulla stessa terra. In più, nel caso di cui stiamo parlando, non funziona nemmeno la differenza di lingua (che invece vale per altre aree dell’Africa sub-sahariana, come nel caso della Nigeria dove, non per un vezzo esterofilo, la lingua ufficiale, la lingua franca vera e propria, è l’inglese), dal momento che sia gli uni che gli altri parlano una lingua del ceppo bantu. Il progetto politico belga era chiaro: trasformare i Tutsi in una nuova classe dirigente che potesse divenire un prezioso e leale collaboratore dell’amministrazione coloniale, rendendola culturalmente omogenea alla filosofia di vita dei nuovi padroni, i Belgi. Per far questo si comprende che la conversione al cattolicesimo veniva ad essere l’investimento culturale fondamentale per assicurare il passaggio, nella continuità, fra la classe dirigente dell’ancien régime al nuovo che avanzava e che veniva imposto, dall’esterno, dal colonizzatore belga. La missione civilizzatrice era iniziata con la conversione degli Hutu; ora si trattava di portarla a compimento, conquistando alla fede cristiana la potente classe degli allevatori e dei nobili detentori del potere. I Tutsi furono così identificati come uno dei popoli camitici della zona.

La guerra civile nel Ruanda in realtà degenerò presto: da conflitto interno (o civile), divenne rapidamente una guerra regionale che ha coinvolto otto stati. Essa ha avuto come epicentro la Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire). Per l’ampiezza del numero dei contendenti si è parlato di guerra mondiale africana, che si è prolungata dal 1998 al 2003, con strascichi sino al 2008. Su questo conflitto nel settembre 2010 è stato pubblicato un rapporto dell’International Rescue Committee per conto delle Nazioni Unite (Un), in cui è stata documentata l’ecatombe di esseri umani che la guerra (direttamente e indirettamente) ha provocato. Si parla di circa 5,5 milioni di persone.

Un grande laboratorio interreligioso: la Nigeria

La Nigeria è un grande stato dell’Africa occidentale con quasi 160 milioni di abitanti che appartengono a diversi gruppi linguistici e culturali. Tant’è che la lingua ufficiale è l’inglese, dal momento che altrimenti non ci si intenderebbe fra persone che abitano nelle diverse regioni del nord e del sud, così come dell’ovest e dell’est. È un mosaico di popoli che, dopo la fine del colonialismo, cerca faticosamente di trovare un punto di amalgama politico, superando gli oggettivi squilibri fra la parte meridionale del paese, dove si concentrano le maggiori risorse petrolifere, e le regioni del nord, meno favorito economicamente. Tale differenza è rafforzata dalla diversa appartenenza religiosa della popolazione. Al nord, dove vivono soprattutto popoli di etnia Hausa e Fulani, è l’islam la religione più seguita, mentre al sud sono i cristiani di etnia Yoruba (parte sud-occidentale) e Igbo (parte sud-orientale) a prevalere. In totale, le proporzioni: sono 45% di musulmani, 38% di cristiani (cattolici, protestanti delle chiese storiche e cristiani neo-pentecostali) e il resto seguaci delle religioni tradizionali.

Le forze in campo nella guerra mondiale africana (1998-2003)

Filo-governo congolese Filo-governo ruandese

Repubblica Democratica del Congo Ruanda

Namibia Uganda

Zimbabwe Burundi

Angola Movimento Liberazione del Congo

Ciad Rally for Congolese Democracy (Rcd)

Milizie Hutu Milizie Tutsi

Le principali linee di divisione fra le forze in campo possono essere sinteticamente descritte nel modo seguente:

a) il conflitto Tutsi-Hutu, che si era svolto tra il 1993 e il 1995 e che aveva avuto come teatro il territorio del Ruanda-Burundi, prosegue dopo la ritrovata pacificazione nelle aree di confine con il Congo, dove risiedono popolazioni di etnia Hutu; il nuovo governo a maggioranza Tutsi del Ruanda si spinge oltre i confini per contrastare le milizie Hutu che non riconoscono il ruolo dominante dei Tutsi e al tempo stesso per appoggiare le minoranze Tutsi stanziali nel Congo (i Banyamulenge);

b) il conflitto determina in un primo momento la spaccatura del Congo in due aree, la prima - orientale - sotto il controllo del governo congolese e dei suoi alleati, la seconda - la parte occidentale ricca di oro, diamanti e minerali - conquistata dalle forze filotutsi ruandesi, al cui fianco scendono in campo l’Uganda e il Burundi;

c) l’interesse delle forze avverse al regime congolese era lo smembramento del vasto territorio dell’ex Zaire, con l’eventuale sua spartizione fra Uganda, Ruanda e Burundi e, infine, lo sfruttamento delle grandi risorse che la parte occidentale del Congo possiede.

Anche in tal caso le cause che hanno provocato un conflitto di così vasta portata sono in prima istanza di natura economica e politica, se con quest’ultima nozione intendiamo il modo particolare in cui la politica viene declinata in molti stati postcoloniali africani: una partita aperta fra clan per il controllo dello stato e dei suoi apparati, intesi come oggetto di conquista, patrimonio personale del capo del clan vittorioso, insomma come moderna via alla riproduzione di antiche rivalità etniche. Tuttavia, nello scacchiere delle relazioni fra gli stati dell’Africa centrale conta anche il fattore religioso.

La Repubblica Democratica del Congo è certamente, dal punto di vista religioso, a maggioranza cattolica. Il cattolicesimo ha apparentemente tenuto assieme una gran parte della popolazione, che è frammentata in circa 300 tribù e fra persone che parlano 232 lingue differenti (la lingua franca è il francese, marcatore indelebile della colonizzazione belga, così come in Nigeria è l’inglese). Ad esso fa riferimento circa il 45% della popolazione. Un altro 35% copre una galassia molto variegata di chiese protestanti storiche (soprattutto avventiste), nuove chiese pentecostali (che spesso con il protestantesimo classico non hanno molto a che fare) e una chiesa profetica che è stata molto popolare al tempo della colonizzazione belga, perché il suo leader, Simon Kimbangu, si oppose al protettorato di Bruxelles.

Infine, persistono le religioni indigene africane che sono seguite da circa il 20% della popolazione e che costituiscono un po’ dappertutto in Africa il sostrato originario di credenze e pratiche, l’ecosistema culturale che o resiste oppure, quando tende ad essere assorbito nel cristianesimo e nell’islam, continua a parlare di altri déi e di altri mondi spirituali. Se le religioni indigene hanno tradizionalmente svolto la funzione di integrare gruppi etnici diversi (come nel caso degli Hutu e dei Tutsi), l’impianto del cristianesimo nelle sue tre ondate (prima missioni cattoliche e protestanti, successivamente nascita di chiese indipendenti nere, avvento di nuove chiese carismatiche e pentecostali – con venature profetiche messianiche) ha prodotto una differenziazione socio-religiosa che, invece di superare i vincoli di clan, ha finito o per sovrapporsi alle linee di divisione etnica o per esasperarle in senso razziale.

Conclusione

Quanto sin qui detto aiuta a non concentrare la nostra attenzione solo sull’islam, quando si analizza il ruolo delle religioni nelle relazioni internazionali. Certo i movimenti radicali, che praticano la lotta armata ricorrendo ai metodi terroristici, nati e affermatisi visibilmente agli inizi degli anni Ottanta del secolo appena trascorso in varie società a maggioranza musulmana, hanno contribuito a cambiare il corso degli eventi sulla scena mondiale. Essi, d’altro canto, hanno spesso incassato o sconfitte dolorose – dal momento che alcuni si sono impegnati in vere e proprie guerre civili, come nel caso dell’Algeria fra il 1990 e il 2002 – oppure hanno ingaggiato una lunga guerra di logoramento dei poteri costituiti, tenuti sotto ricatto dai ricorrenti attentati contro uomini politici, semplici turisti o minoranze religiose – come è nel caso dell’Egitto, dove nel 1981 un gruppo clandestino armato compie il clamoroso attentato al presidente Anwar al-Sādāt – oppure ancora, quando sono riusciti ad andare al potere, hanno rapidamente instaurato regimi della verità e della virtù, opprimendo e violando diritti umani fondamentali (con le donne a farne le spese in prima fila), com’è avvenuto in Sudan e più tardi in Afghanistan con l’arrivo a Kabul dei Talibani nel settembre del 1996. I combattenti dei vari movimenti radicali armati, sconfitti in patria, sono andati così a formare una milizia internazionale islamista, composta da reduci di battaglie perse e che hanno trovato in Osama Bin Laden e nella sua organizzazione al-Qaida (‘La base’) un punto di riferimento per continuare a immaginare la restaurazione di un califfato universale e il ristabilimento della sharia quale unica e assoluta fonte di diritto in tutti i paesi a maggioranza musulmana.

Movimenti di tipo politico-religioso o fondamentalista sono d’altronde sorti in seno ad altre religioni: originariamente nell’ambiente protestante conservatore (evangelical) agli inizi del Novecento, ma poi anche nel mondo ebraico ultraortodosso, così come in quello hindu. I gruppi ebraici che non hanno mai riconosciuto lo Stato d’Israele, almeno sino alla cosiddetta Guerra dei sei giorni del 1967, e che hanno deciso di insediarsi negli anni Settanta nelle nuove colonie che sono sorte nei Territori occupati della Palestina, sono animati da una carica messianica che rende molto difficile la vita ai governi – anche quelli di destra – che in Israele cercano di trovare un compromesso con la controparte palestinese, per porre termine allo stato di guerra che ormai dura da più di sessant’anni. In realtà molte colonie per i nuovi zeloti del sionismo religioso non sono solo semplici insediamenti che ospitano famiglie giunte dagli Usa o dall’ex Urss o da altre parti del mondo, ma anche e soprattutto luoghi sacri, toponimi biblici, che non possono essere barattati con nessuno, poiché essi credono che la progressiva ricomposizione dei confini della Terra promessa coinciderà con la venuta del Messia. Le implicazioni interne e internazionali di tale visione messianica radicale del mondo sono evidenti. Ciò spiega le difficoltà incontrate, per esempio, da Ariel Sharon quando decise di smantellare le colonie nella Striscia di Gaza.

La radicalizzazione dei movimenti politico-religiosi è conosciuta oggi anche in ambiente hindu e buddista. Anche quando non si arriva a teorizzare la lotta armata per instaurare un regime di verità che spazzi via ogni forma di riconoscimento pubblico della diversità e del pluralismo religiosi, non c’è dubbio che l’alterità è considerata sempre più incompatibile con il mito della purezza originaria di un popolo o di un gruppo sociale che si ritiene depositario di tale mito.

L’attentato alle due Torri dell’11 settembre 2001 segna, come è stato da più parti osservato, un punto di svolta cruciale nelle relazioni internazionali. È come se nel crollo delle Torri gemelle si ripetesse, in modo però più cruento, inatteso e drammatico, il crollo del muro di Berlino. Secondo alcuni, è come se sotto le macerie di Ground Zero tutte le speranze di pace nate a Berlino fossero state definitivamente seppellite. Del resto, è innegabile che dal 2001 ad oggi non abbiamo certamente assistito alla scomparsa della guerra: archiviato per ora l’Iraq, essa continua in Afghanistan e resta latente la minaccia di una resa dei conti finale con l’Iran, dov’è al potere un ex militante dell’Esercito dei Guardiani della Rivoluzione – appoggiato e guidato dagli esponenti conservatori del clero sciita – che, nonostante le evidenti derive da regime dittatoriale, continua orgogliosamente a rivendicare la realizzazione dell’utopia dello stato islamico.

Le relazioni internazionali sembrano essere così regredite, nel breve spazio di un decennio, al livello di una rinnovata guerra ideologica, non più fredda, ma calda, anzi caldissima per l’allarme che il metodo del terrorismo di per sé crea nel mondo. In tale contesto, le religioni, quando non piegate ad essere meri strumenti delle politiche d’identità, continuano tuttavia ad essere veicoli di un ordine radicalmente alternativo e pacifico, in quanto fondato sull’universalità (delle aspirazioni umane) e sul pluralismo (delle credenze).

Per saperne di più:

AA.VV. (2011) L’Atlas des religions, “Le Monde-La Vie”, Paris.

D. Barrett, G.T. Kurian, T. Johnson (2001) (eds) World Christian Data Base, Pasadena (http://www.worldchristiandatabase.org/wcd/).

D. Barrett, T.M. Johnson, C. Guidry, P.F. Crossing (2001) (eds.) World Christian Trends, Pasadena.

R. Barro, R. McCleary (2005) Which Countries Have State Religions?, «Quarterly Journal of Economics», 120, 4, pp. 1331-1370.

P. Berger, G. Davie, E. Fokkas (2008) Religious America, Secular Europe? A theme and variations, London; trad. it. America religiosa, Europa laica?, Bologna 2010.

J. Casanova (1994) Public Religions in the Modern World, Chicago; trad. it. Oltre la secolarizzazione, Bologna 2000.

R.B. Ekelund Jr., R.F. Hébert, R.D. Tollison (2008) The Marketplace of Christianity, Cambridge, Ma.

R. Guolo (2008) Il fondamentalismo islamico, Roma-Bari.

S.P. Huntington (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York; trad. it. Lo scontro delle civiltà e la nuova costruzione dell’ordine mondiale, Milano 2000.

T.M. Johnson, B.J. Grim (2008) World Religion Data Base, Boston (http://www.worldreligiondatabase.org/wrd/)

C.E. Marty, S.R. Appleby S.R. (1991) (eds) Fundamentalism and Society, Chicago.

E. Pace (2004) Perché le religioni scendono in guerra?, Roma-Bari.

F. Petito, P. Hatzopoulos (2006) Ritorno dall’esilio. La religione nelle relazioni internazionali, Milano.

J. Pirjevec (2002) Le guerre iugoslave: 1991-1999, Torino.

O. Roy (2002) L’islam mondialisé, Paris; trad. it. Global Muslim: le radici occidental del nuovo islam, Milano 2003.

H.L. Seneviratne (1999) The Work of Kings, Chicago.

E. Sivan, M. Friedman (1990) (eds) Religious Radicalism and Politics in the Middle East, Albany.

S. Vignato (2000) Au nome de l’hindouisme, Paris.

S. Zamagni (2009) Economia ed etica. La crisi e la sfida dell’economia civile, Brescia.