Le ripercussioni delle rivolte arabe a sud del Sahara

Il mancato contagio dal Nord Africa

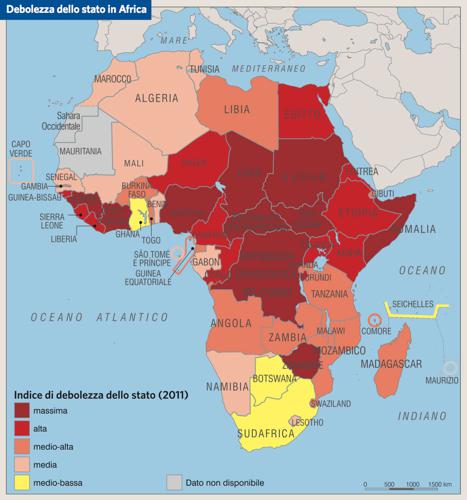

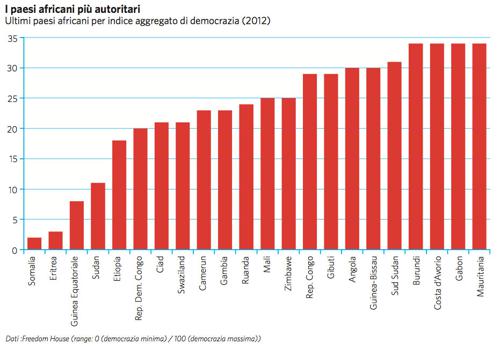

La grande slavina che partendo dalla Tunisia ha sconvolto gli assetti del potere nel Nord Africa è rimasta sostanzialmente confinata alla regione araba. Da una parte, i regimi a sud del Sahara che si sono sentiti maggiormente in pericolo si sono affrettati a reprimere anche i primi sintomi di protesta, impedendo effetti spiacevoli. Dall’altra, molti stati africani avevano già intrapreso processi più o meno spontanei e riusciti di democratizzazione o almeno di successione fra le persone, se non fra le élites, e quasi nessuno nel 2011 o 2012 si trovava in condizioni di sclerosi paragonabili a Tunisia, Egitto e Libia. In senso conservativo o auto-protettivo ha giocato anche la sensazione diffusa, non solo nelle alte sfere, che gli stati dell’Africa nera non hanno una consistenza così collaudata da permettersi un confronto a tutto campo senza mettere a repentaglio insieme al governo in carica le istituzioni e la stessa integrità nazionale. Paradossalmente, la debolezza della statualità post-coloniale nell’Africa a sud del Sahara ha aiutato i poteri costituiti a sventare la possibile minaccia, mentre la forza della tradizione statuale, almeno di Tunisia ed Egitto, garantiva comunque da crisi fatali. Non per niente la Libia, con le strutture molto più deboli che la caratterizzavano dall’indipendenza, ha rischiato di più e non si è risparmiata la prova dolorosa di una guerra civile con l’aggravante dell’intervento di potenze esterne.

La guerra in Libia ha diffuso instabilità a sud del Sahara a causa della dispersione di centinaia e forse migliaia di combattenti che facevano parte dell’esercito libico, originari di Ciad, Niger e Mali. I cosiddetti ‘volontari’ di Gheddafi furono presi di mira dai ribelli e dopo il crollo del regime continuarono a essere oggetto di vendette e di discriminazione anche di tipo razziale. Molti partirono con le armi e si misero al servizio delle formazioni irregolari, non tutte di natura politica, che agiscono nella fascia saheliana. Il perenne ribellismo delle popolazioni tuareg è ormai fiancheggiato e rinvigorito militarmente dai movimenti di impronta qaidista: i fini degli uni e degli altri non coincidono, ma intanto la miscela di autonomismo berbero e jihadismo islamico si è trasformata in una bomba, sconvolgendo ulteriormente la stabilità di una zona di per sé molto critica. Il fondamentalismo islamico è presente nel Sahel da vent’anni, la sua adesione alla violenza anti-occidentale è relativamente recente.

La geopolitica di origine coloniale ha portato alla costituzione, dal Senegal al Nilo, di stati compositi nella zona semi-arida di passaggio fra Africa araba e Africa nera. Il Sahara è il regno dei Tuareg e più in generale delle popolazioni berbere dedite al commercio lecito e illecito lungo le antiche linee carovaniere. Gli stati costituiti, con la città e l’agricoltura come propri segni distintivi, non sopportano i modi di vita dei nomadi che si trovano più a loro agio in uno spazio di movimento. Le frontiere sono una garanzia per gli uni e un impedimento per gli altri. Pressoché ovunque si sono succedute forme di irrequietezza, opposizione ai piani di sedentarizzazione e vere e proprie guerre. In Mali governo e Tuareg negli anni Novanta hanno stipulato un trattato di pace che non ha impedito tuttavia la ripresa della belligeranza. Le terre dei nomadi sono rimaste lontane dagli occhi e dal cuore del potere centrale. È così che la pressione dei Tuareg nel Mali è sfociata nel 2012 in una specie di occupazione di un’immensa regione, pari a tre quarti dell’intera superficie dello stato, che ha dichiarato l’indipendenza con il nome di Azawad.

Il caso Azawad-Mali si svolge lungo un percorso opposto a quello Sud Sudan-Sudan. In questo caso è la sezione arabo-islamica che si stacca o vuole staccarsi dalla componente nera, ma rispondendo a una logica che finisce per essere speculare all’interno di una medesima fenomenologia: la difficile convivenza di due realtà così diverse, soprattutto in condizioni di autoritarismo e poca partecipazione. A differenza della legittimazione di cui gode il Sud Sudan, che si è costituito applicando un accordo in piena regola ed è riconosciuto da tutti, a cominciare dallo stesso Sudan, la ‘secessione’ dell’Azawad con metodi violenti è contraria ai parametri dell’Unione Africana (Au) e suscita allarme a livello internazionale.

Instabilità nel Sahel e crisi nel Mali

Il Sahel è una zona di confine nel senso ambivalente di ogni confine. La tradizione africana concepisce il confine come una terra di transito e comunicazione piuttosto che come una barriera. La war on terror indetta da George W. Bush dopo il trauma delle Torri gemelle non ammette zone grigie. Lo stato, per alcuni aspetti guardato con diffidenza da chi vorrebbe soprattutto libertà nei flussi di merci e capitali, ridiventa prezioso per le funzioni di polizia che dovrebbe svolgere. Gli stati saheliani sono sempre più stretti dalla rete di vigilanza approntata dalle politiche di contrasto a al-Qaida e più in generale alle bande criminali o a sfondo politico-religioso che praticano il contrabbando e si autofinanziano con le estorsioni e i sequestri di turisti, cooperanti o informatori (il cosiddetto walking money). La ‘militarizzazione’ dello spazio è un’intrusione che i clan berberi vedono come una minaccia esistenziale, anche a prescindere dalle logiche che appartengono alla mobilitazione islamica. Il presidio esasperato messo in atto da Stati Uniti e alleati riproduce in tutto o in parte i fenomeni che vorrebbe scongiurare e li perpetua.

Il Mali è assurto a madre o padre di tutte le turbolenze e di tutte le interferenze. Le sue istituzioni, fragili malgrado un percorso di democratizzazione coronato da successo, sono esplose. Il 22 marzo 2012 il governo è stato rovesciato da un colpo di stato coordinato dal capitano Amadou Haya Sanogo. Il presidente Amadou Toumani Touré, che aveva accumulato molte benemerenze come autore della rivoluzione democratica, si era indebolito dopo aver cercato di brigare un terzo mandato modificando la Costituzione. Come causa della sua deposizione gli venne rinfacciata l’impotenza di fronte alla rivolta nel nord. Per tacitare le riserve dell’Au, dell’Europa e degli Stati Uniti, i militari restituirono il potere ai civili nominando un presidente e un capo del governo, ma la transizione non ha funzionato alla perfezione. Il 10 dicembre l’esercito ha battuto un altro colpo esautorando il capo del governo, Cheick Modibo Diarra. L’atto di forza questa volta non sarebbe da intendere come un putsch ma come un semplice avvicendamento al vertice. L’Unione Europea ha preso per buona la versione di Sanogo.

Lo scopo dell’irruzione dei militari sulla scena già in marzo era di rendere più efficace la lotta contro la rivolta separatista. All’atto pratico, neanche come detentore del potere a Bamako l’esercito si è dimostrato però in grado di riprendere il controllo dell’Azawad. Il capitano Sanogo si è dovuto misurare con i preparativi per un intervento che per i suoi gusti era opera di forze ‘neo-coloniali’. È stata avviata, in effetti, una sia pur confusa iniziativa, combinando paesi vicini e stati occidentali. L’Organizzazione regionale per l’Africa occidentale (Ecowas) ha approvato un’azione militare con truppe africane, ottenendo una prima risoluzione di sostegno alle Nazioni Unite (Un). L’Ecowas è di per sé un’organizzazione economica ma ha già messo alla prova la sua vocazione militare in Liberia e Sierra Leone. È la Nigeria a dettare i temi e i tempi. L’Unione Africana voleva esaurire tutte le risorse del dialogo prima di passare alla forza. La Francia e gli Stati Uniti si erano detti pronti a fornire assistenza tecnica, armi e addestramento, ma nel gennaio 2013 la Francia ha anticipato i tempi dando il via alle ostilità, schierando sue truppe e mandando i bombardieri per arginare un’avanzata dei jihadisti.

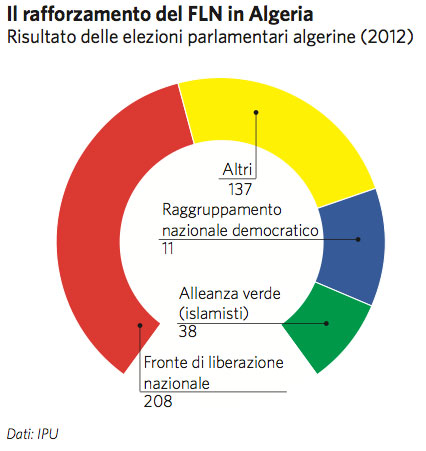

La tenuta del sistema regionale dell’Africa occidentale è un’incognita per tutti. Il regime di Gheddafi aveva agito a tratti come fomentatore di disordini e a tratti come mediatore: il vuoto ha contato più dei pieni del passato. A causa della porosità delle frontiere i conflitti si estendono nei paesi vicini o trovano all’estero i ‘santuari’ per sostenere i ribelli. L’Algeria è passata quasi indenne attraverso le scosse del 2011 confermando nelle elezioni del maggio 2012 la supremazia del Fronte di liberazione nazionale come partito di governo e ridimensionando la rappresentanza in parlamento dei partiti islamici.

Negli anni Novanta, ha superato a fatica una lunga crisi provocata da un’insurrezione islamista. L’Algeria sarebbe il solo stato, nella regione, a possedere una strumentazione militare efficace ma è troppo gelosa della sua indipendenza per essere bene accetta agli Stati Uniti come partner a distanza e contraccambia Washington della stessa moneta. A tener fuori l’Algeria da eventuali azioni militari gioca anche il sempre ribadito rispetto di Algeri per la sovranità sua e degli altri.

È tutta l’Africa compresa fra il Mediterraneo e la fascia sahelo-sudanese a essere progressivamente coinvolta, e quasi assorbita, nelle vicende del mondo arabo-islamico. Da una parte la minaccia del terrorismo, dall’altra gli apparati di una guerra al terrore indiscriminata e poco selettiva delle ragioni delle parti. L’azione diplomatica e strategica si dispiega attorno alle crisi che via via scoppiano ma alla base c’è un riassetto che riguarda con gradi diversi la struttura, l’infrastruttura e la sovrastruttura. Risucchiata nell’Arabistan, l’Africa, abituata dall’indipendenza a far ampiamente uso delle risorse ‘esterne’, si trova ora dentro un calderone globale che distorce ogni logica di nation-building o di good govenance, dando la precedenza a cause che la scavalcano o la strumentalizzano: il petrolio, la sicurezza di Israele, la bomba di Teheran e naturalmente il revivalismo islamico.

Fra guerra e diplomazia

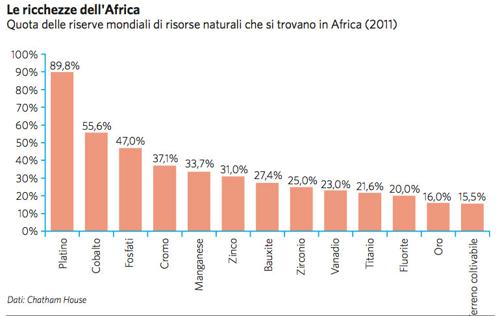

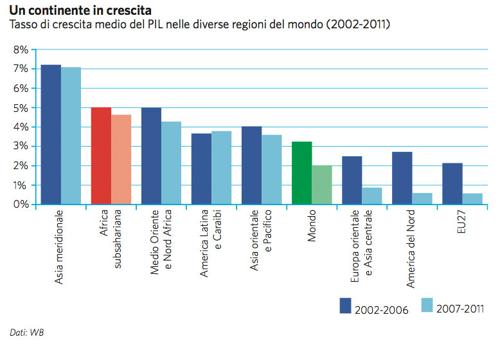

Il diverso andamento del cambio di regime nel Maghreb e nell’Egitto rispetto al Medio Oriente è un’altra prova della ‘specialità’ dell’Africa. L’Africa è il continente conteso per eccellenza. Le sue ricchezze energetiche e minerarie, nonché le sue terre coltivabili, costituiscono una delle poste salienti nell’era della globalizzazione.

La Francia ha perso il monopolio politico, economico e culturale nel suo ex impero in Africa occidentale ed equatoriale. I giorni non rimpianti della Françafrique sono finiti per sempre. La Comunità francofona resta un veicolo di influenza interessante ma è un contenitore fin troppo fluido. È stato anche per dare un segnale dell’immutato interesse della Francia che nel 2011 Nicolas Sarkozy è stato così ‘aggressivo’ in Libia e Costa d’Avorio. Il nuovo presidente socialista François Hollande non ha sconfessato il suo predecessore sul punto dell’‘interventismo’ e vorrebbe persino superarlo. Nell’ottobre 2012 ha preso parte al vertice della Comunità francofona a Kinshasa, accantonando i dubbi per dover incontrare un padrone di casa indigesto (Joseph Kabila).

Il tentativo dell’Urss di ritagliarsi una parte da co-protagonista nelle ultime crisi africane del periodo della Guerra fredda non ha lasciato tracce dopo il 1989. La Russia post-sovietica, scottata da come Leonid Brežnev ha pagato l’eccesso di esposizione in scacchieri lontani come l’Angola e l’Etiopia, preferì ignorare quasi del tutto l’Africa. Gli stessi rapporti speciali che Mosca aveva intrattenuto con l’African National Congress non si sono tradotti in nessun vantaggio apparente nella transizione del Sudafrica dal razzismo alla democrazia. Solo di recente si è notato qualche sintomo di rinnovato interesse di Mosca nella corsa al petrolio e al gas dell’Africa. La Nigeria potrebbe essere un possibile test.

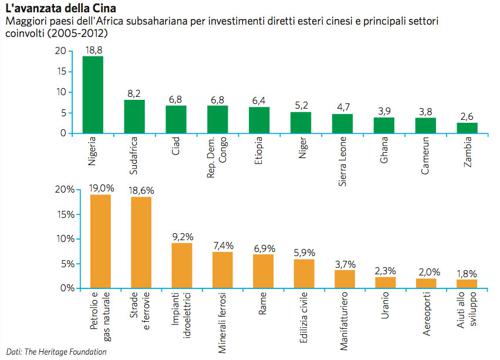

In compenso l’Africa è un teatro di competizione fra Cina e Stati Uniti, con l’aggiunta di potenze emergenti come Brasile, India e Turchia. Dopo alcune iniziali esitazioni, soprattutto a proposito della Libia, il governo turco si è ritagliato un ruolo di rilievo nel Nord Africa. L’asse Ankara-Cairo ha rivelato le sue potenzialità in occasione della crisi di Gaza nel 2012. L’India sfrutta la presenza di ingenti comunità indiane nell’Africa orientale e in Sudafrica. Per proteggere i suoi traffici oceanici, Nuova Delhi non ha esitato a esibire i muscoli nel contrasto alla pirateria. L’immagine di marca della politica di potenza del Brasile è il soft power. L’eredità della lusofonia, che il Portogallo fa fatica a coltivare (sempre più portoghesi cercano oggi nelle ex colonie di Angola e Mozambico un’occasione di riscatto dalla crisi interna), offre buone opportunità al Brasile, che ha costituito anche un canale privilegiato con il Sudafrica (e l’India) al Wto e con la Nigeria nel dialogo Africa-America Latina.

In tutto l’arco di tempo del bipolarismo gli Stati Uniti hanno concesso alle ex potenze coloniali, loro alleati nella Nato e alle Nazioni Unite, una specie di prelazione negli affari africani, riservandosi libertà d’azione negli ex possedimenti di potenze deboli come il Belgio (Congo), il Portogallo (Angola) e la stessa Italia (Corno d’Africa). La politica africana degli Stati Uniti si è intensificata nel dopo-bipolarismo. Gli Stati Uniti intravidero una chance nell’affermazione, prima nel Corno e poi nella regione dei Grandi Laghi, di una classe dirigente decisamente post-coloniale che come tale non aveva particolari motivi per restare legata, volente o nolente, al carro delle ex metropoli. Era il risultato della maggiore influenza dei ceti medi interessati alla democrazia come conclusione o premessa dell’apertura alle regole dello stato di diritto e al mercato. Bill Clinton fu il primo presidente americano a ‘scoprire’ l’Africa, stabilendo rapporti stretti con quelli che furono identificati come paesi ‘democratici’. In Uganda e Ruanda sono al potere militari addestrati nelle accademie americane e sostenuti dagli Usa con forniture di armi. Uscito di scena il vecchio e fidatissimo Mobutu Sese Seko, l’ex Zaire, oggetto di tanti desideri, è in evidenti difficoltà anche per l’attivismo fuori misura dei principali referenti di Washington.

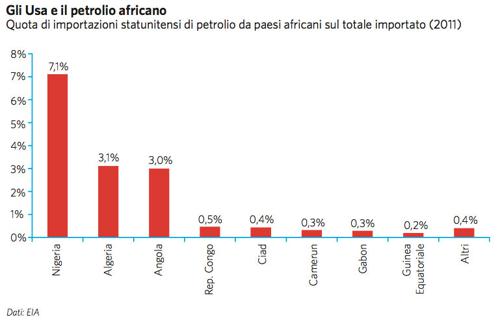

Clinton aveva segnato una strada e da presidente del terzo millennio Bush Jr. si vide costretto a occuparsi di Africa. La Nigeria e altri paesi della costa occidentale erano ormai fonti di quote significative delle importazioni americane di petrolio.

Soprattutto, l’Africa stava diventando un limes nella belligeranza che ha preso il posto della confrontazione Est-Ovest. La war on terror doveva fare i conti soprattutto con il Medio Oriente ma qui gli Stati Uniti, dopo la campagna irachena, avevano in teoria quasi solo alleati, almeno fra gli arabi. Le terre di confronto e di conquista erano soprattutto in Africa. Con l’amministrazione repubblicana il Comando unificato per l’Africa (Africom), costituito da Bush nel 2008, trovò ulteriori assestamenti, quantunque nessuno stato africano ufficialmente abbia acconsentito a ospitare basi operative sul suo territorio nel timore di ritorsioni. Per il loro coinvolgimento nella creazione di un’infrastruttura militare nelle zone critiche, il porto di Gibuti per il Corno e il Mali per l’Africa saheliana possono essere considerati tuttavia basi ufficiose.

Barack Obama – primo presidente nero e con una lunga dimestichezza con parentele e residenze terzomondiali – non ha trovato in Africa un ubi consistam. Nel primo mandato concluso nel 2012 non è andato oltre il grande discorso del Cairo del giugno 2009: l’appello di conciliazione e collaborazione rivolto all’universo islamico, prendendo come garante l’Egitto (che era l’Egitto di Ḥosnī Mubārak), gli meritò il Nobel per la pace ma a distanza di tempo sembra persino imbarazzante per i pochi effetti che ha avuto sul campo e per la fine poco gloriosa del governo che ospitò l’evento. È come se Obama abbia avuto paura di cadere nella trappola di un ‘conflitto d’interessi’. Ha visitato il Ghana per rendere omaggio ai siti storici della tratta (lui che personalmente non discende da schiavi), ma ha evitato di recarsi in Kenya (il paese dove è nato il padre). Se in Iraq e in Afghanistan ha mantenuto o si è avviato a mantenere l’impegno a ritirarsi dalle guerre di Bush, Obama ha confermato e anzi indurito la presenza militare in Africa. L’inconveniente di una politica che prepone la sicurezza (degli Stati Uniti) alle cause interne delle crisi si è fatto sentire nel Corno (con l’appoggio assicurato alle proiezioni di Etiopia e Kenya oltre i loro confini) e pesa in modo anche più pernicioso nel Sahel.

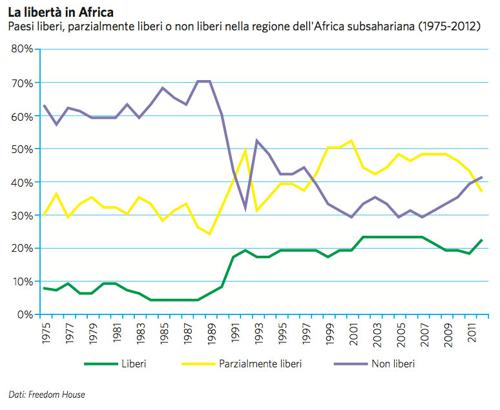

Due potenze al comando

In parte per le spinte provenienti dalle stesse società africane e in parte per le pressioni che i donatori esercitano sui governi, l’Africa – attraverso l’Unione Africana, varata a Durban nel 2002 – si è munita di un sistema di restrizioni o auto-restrizioni al fine di portare in primo piano i principi costituzionali e i diritti umani. La sovranità negativa propria dell’Organizzazione per l’unità africana (Oau) non è passata tale e quale nella Carta dell’Au. Viene introdotto all’uopo un concetto che sta a metà fra l’uguaglianza e l’interdipendenza, lasciando trasparire la possibilità, o addirittura l’obbligo, che l’Unione Africana e i suoi organi intervengano quando il comportamento dei singoli governi rischia di mettere a repentaglio gli equilibri regionali e continentali. Può essere il segno che i governi africani sono meno insicuri di sé e che in ultima analisi sono meno vincolati al modello autoritario.

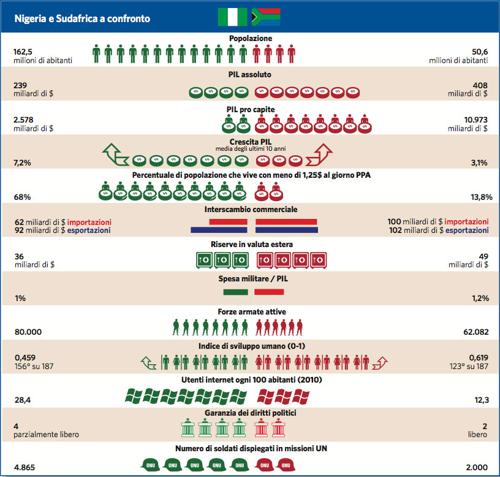

Quando si mise in moto la svolta post-Guerra fredda che spianò la strada alla fine dell’apartheid e preparò le condizioni per la fondazione dell’Unione Africana, il Sudafrica, con o senza Nelson Mandela, non aveva rivali in Africa. La sua preminenza non derivava solo dall’aver ospitato la conferenza costitutiva della nuova organizzazione continentale. Era il riflesso dell’egemonia ‘benevola’ che il Sudafrica poteva vantare in Africa e sull’Africa per aver vinto l’apartheid evitando il temuto Armageddon. La Nigeria aveva le dimensioni e la forza per far sentire la sua voce, ma a causa del regime militare particolarmente brutale allora al governo era costretta nell’incomoda posizione di stato paria. Dal 1999 la Nigeria si è dotata di un sistema multipartitico acquistando una personalità piena. Era chiaro che l’Africa – e non solo l’Unione Africana – si trovava di fronte a una scelta o a una competizione. Sudafrica e Nigeria, in attesa di qualche altro interlocutore alla loro altezza, si sarebbero confrontati sul campo come partner o come rivali.

La questione si è riproposta ingigantita quando nel 2012 alla presidenza della Commissione africana, l’organo esecutivo dell’Au, è stata eletta Nkosazana Dlamini-Zuma, già ministro degli esteri del Sudafrica e ex moglie del presidente sudafricano. Nel discorso d’investitura come presidente nel 2009, Jacob Zuma aveva dato una particolare enfasi alla «nostra cultura di continuità e responsabilità collettiva» e a una politica estera attiva, con l’Africa come priorità. Il Sudafrica, disse, è «per molti rispetti un paese unico». Con questi presupposti, il Sudafrica, non come primogenito ma piuttosto come ultimogenito, esprimeva la sua vocazione alla preminenza. Dopo tante traversie l’Africa non aveva solo da chiedere ma era in grado di dare. Nelle due direttrici Nord-Sud e Sud-Sud il Sudafrica era lì per ricordarlo con il suo esempio, molto superiore alle solite good practices nella governance.

La linea seguita nelle crisi africane non ha dato molte soddisfazioni al Sudafrica. Zuma non è riuscito a evitare la vittoria a Tripoli e Abidjan di attori fuori e in parte contro l’Au e il suo (di Zuma) orientamento. L’Africa è stata di nuovo retrocessa a ‘oggetto’, frustrando le ambizioni di autonomia di cui Pretoria si fa vindice. In confronto, la Nigeria si è mostrata più consenziente verso gli interventi delle potenze occidentali contro il regime di Gheddafi e per portare Alassane Ouattara a impossessarsi del posto di presidente della Costa d’Avorio, a cui aveva diritto per l’esito delle elezioni. Zuma si sarà pentito di aver votato alle Nazioni Unite la risoluzione 1973 sulla Libia, che diede lo spunto all’attacco della Nato. La sua interpretazione della ‘protezione dei civili’ era diversa. Senza eccessive forzature, che del resto non sarebbe in grado di sostenere nei consessi internazionali e che gli meriterebbero una nomea controproducente di ‘bastiancontrari’, il Sudafrica ‘cinesizza’ cercando di arginare le interferenze di matrice globale. Nell’aprile del 2011 il paese è stato ammesso nel club ristretto degli emergenti che rappresentano il Sud del mondo (brics) contrapponendosi al G8. Il seggio permanente per l’Africa in un Consiglio di sicurezza delle Un riformato resta un sogno. La Nigeria mette sul tavolo la negrità e i numeri (la sua popolazione ammonta a 160 milioni di abitanti, più della Russia, e potrebbe raddoppiare in 20-25 anni). Per fugare tutti i dubbi, non appena i militari nigeriani accettarono il ripristino della Costituzione, il presidente eletto, Olusegun Obasanjo, si premurò di far sapere che il Sudafrica, al pari dell’Egitto (un altro ‘grande’ virtuale), non ha i titoli per ipotecare l’eventuale seggio riservato all’Africa nel Consiglio di sicurezza: l’Egitto appartiene al mondo arabo-islamico e l’immagine del Sudafrica è ancora quella di uno stato africano sui generis.

Fin dal 1960 il ruolo di potenza, fosse pure regionale, della Nigeria è stato menomato da due fattori. Da una parte, le divisioni etniche, regionali e religiose già causa della guerra del Biafra, rientrata con lacerazioni difficili da rimarginare. Dall’altra, la sua collocazione in una regione a predominante influenza della Francia, allergica all’egemonia di uno stato anglofono.

Il petrolio ha offerto alla Nigeria una bonanza ma si è rivelato anche una maledizione. La corruzione e la cattiva amministrazione sono mali mai guariti. La linea di divisione fra cristiani e musulmani è una causa costante di conflitto: gli atti criminosi della setta fondamentalista di Boko Haram contro le chiese cristiane nelle città e nei villaggi del nord hanno raggiunto un livello inaccettabile. La sovrapposizione della guerra globale sull’estremismo islamico ha peggiorato la portata di una vicenda per altri versi tutta nigeriana.

La Nigeria ha cercato di impedire la vittoria di Dlamini-Zuma nell’Au, a costo di fare blocco con i paesi francofoni, e ha perso. Invano la Nigeria ha invocato la regola, non del tutto infondata, che il presidente della Commissione non deve appartenere a uno dei grandi stati del continente. È probabile che alla fine abbia deciso però lo stato di tensione e violenza all’interno. A differenza dell’Algeria, che teme i riverberi in patria di una guerra nel Sahel, la disponibilità della Nigeria a partecipare alla forza per riportare l’Azawad sotto la sovranità di quel che resta del Mali fa pensare a una surenchère per nascondere i propri guai. Come se non bastasse il Sahel, il Golfo di Guinea – al largo del Delta del Niger e della penisola di Bakassi, sul confine orientale della Nigeria in territorio camerunese – è una delle zone marittime più pericolose del pianeta, dove la pirateria è meno intensa che nel Golfo di Aden ma è più impunita.

Per saperne di più

Africa Center for Strategic Studies (2011) Africa and the Arab Spring: a New Era of Democratic Expectations, Washington.

C. Alden, G. Le Pere (2010) Strategic Posture Review: South Africa, «World Politics Review», 19 May.

C. Alden, M. Soko (2005) South Africa’s Economic Relations with Africa: Hegemony and Its Discontents, «Journal of Modern African History», 43, 3, pp. 367-392.

A. Antil (2006) L’Afrique et la guerre contre la terreur, «Politique étrangère», 3, pp. 583-591.

G. Calchi Novati (2007) La tutela dei diritti in Africa: Stati, governi e cittadini, «Parolechiave», 37, pp. 103-117.

G. Calchi Novati (2011) (a cura di) L’Alternativa Sud-Sud, chi vince e chi perde, Roma.

G. Calchi Novati (2011) (a cura di) Verso un nuovo orientalismo. Primavere arabe e Grande Medio Oriente, Roma.

G. Calchi Novati, P. Valsecchi (2011) Africa: la storia ritrovata, Roma.

L. Cline (2007) Counterterrorism Strategy in the Sahel, «Studies in Conflict & Terrorism», 10, pp. 889-899.

M. Freund (2009) Le Sahara et le Sahel dans la tourmente, «La Lettre de Point-Afrique», 39, disponibile on line: http://www.point-afrique.com/newsletters/nl039/Newsletter039.html.

M. Groga-Bada, B. Ahmed (2012) Mali: à quoi joue Sanogo?, «Jeune Afrique», 22 Octobre, pp. 38-40.

D. Gutelius (2007) Islam in Northern Mali and the War on Terror, «Journal of Contemporary African Studies», 1, pp. 59-76.

International Crisis Group (2012) Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?, Africa Report 92, 31 March.

International Crisis Group (2012) Mali Avoiding Escalation, Africa Report 189, 18 July.

International Crisis Group (2012) Mali: The Need for Determined and Coordinated International Action, Africa Briefing 90, 24 September.

J. Keenan (2009) The Dark Sahara. America’s War on Terror in Africa, London.

M.C. Lee (2003) The Political Economy of Regionalism in Southern Africa, Cape Town.

G. Mthembu-Salter (2012) South Africa in Africa. Your Hinterland Is There, «Africa Report», 46, pp. 53-56.

F. Soudan (2012) Sur la piste de François Hollande, de Kinshasa à Tunis, «Jeune Afrique», 22 Octobre, pp. 10-12.

O. Walther, D. Retaillé (2010) Sahara or Sahel? The Fuzzy Geography of Terrorism in West Africa, Ceps/instead, Working Paper 35, Luxembourg.

Y.H. Zoubir (2009) The United States and Maghreb-Sahel Security, «International Affairs», 5, pp. 977-995.

Le conseguenze sul Sahara-Sahel dell’instabilità libica

di Arturo Varvelli

Sin dal suo arrivo al potere il leader libico Mu’ammar Gheddafi aveva visto l’Africa come possibile area geopolitica di propria influenza. Nell’ultimo decennio del suo regime questo desiderio si era trasformato in realtà grazie alla combinazione di più fattori. L’area africana era divenuta un campo d’azione nel quale il regime cercava una legittimazione internazionale, dopo la fase di lungo isolamento. Grazie all’opera di mediazione in molti dei conflitti inter-africani, la lotta ai traffici illegali o all’immigrazione e la guerra al radicalismo islamico il regime libico aveva infatti cercato di svolgere una funzione utile e stabilizzante, in particolare dell’area saheliana. Per esempio, Gheddafi era intervenuto con successo nella disputa tra gruppi tuareg di Mali e Niger nel 2009. L’Africa, inoltre, costituiva l’ambito geopolitico in cui, grazie alle ingenti risorse derivanti dai proventi del petrolio, esercitare la propria influenza politica con proficui risultati. La Libia di Gheddafi, per esempio, è stata tra i maggiori finanziatori dell’Unione Africana, con una quota pari al 15% circa del budget complessivo. Infine l’Africa, e in particolare i paesi limitrofi alla Libia, rappresentavano un importante mercato di sbocco per i prodotti che la Libia sperava di produrre in futuro, attuando una trasformazione progressiva della propria economia che valorizzasse anche la sua posizione geografica di corridoio tra l’Europa, il Mediterraneo e l’Africa sub-sahariana.

La caduta del regime ha avuto dirette ripercussioni non solamente sul piano dell’economia africana, per il mancato flusso di investimenti e aiuti che Tripoli forniva con generosità attraverso i propri fondi sovrani a diversi paesi, ma anche sul piano politico. Prima la guerra, poi il mancato monopolio dell’uso della forza da parte del governo provvisorio e dell’attuale autorità centrale hanno impedito il controllo delle frontiere. L’attuale estrema permeabilità dei confini desertici libici – difficilmente controllabili già sotto il regime di Gheddafi – ha permesso il proliferare di traffici illeciti di droga, armi ed esseri umani.

I primi esiti della caduta del regime si sono visti nella questione relativa alla popolazione tuareg. Quest’ultima era in una certa misura garantita da Gheddafi, che l’aveva sottratta dalla condizione di marginalizzazione e non-appartenenza ad alcuno stato: il leader libico negli ultimi decenni aveva ospitato i Tuareg, incentivando l’abbandono del nomadismo grazie alla costruzione di interi quartieri nelle città a sud del paese, Ghat in particolare, e all’inserimento di questa popolazione all’interno dell’esercito libico. I Tuareg sono stati tra gli ultimi a defezionare tra i lealisti, anzi Gheddafi ha fatto ricorso a loro come mercenari sino alle ultime settimane prima della sua caduta. Per evitare probabili ritorsioni, e con ingenti armi sottratte all’esercito libico, i Tuareg – insieme a gran parte della popolazione di colore che trovava lavoro in Libia – si sono mossi, in parte tornando ai loro paesi d’origine, in parte recandosi dove hanno trovato maggior ospitalità. Il paese che maggiormente ha risentito di questa migrazione è stato il Mali. Nel nord del paese si è costituita una sorta di coalizione tra i ribelli tuareg, ora rafforzatisi, e i gruppi legati all’islamismo radicale, che ha finito per destabilizzare il paese sino al colpo di stato del 21 marzo 2012.

Della caduta del regime libico si sono giovati quindi anche i gruppi legati all’islamismo radicale, in particolare la costellazione di al-Qaida nel Maghreb (Aqim), che ha potuto alimentare i propri traffici di armi, anche sofisticate, tra cui persino sistemi missilistici anti-arei, e le organizzazioni dedite al contrabbando, del narcotraffico e della manodopera clandestina. Queste organizzazioni hanno fortemente tratto giovamento dalla scomparsa di Gheddafi, andando a indebolire ulteriormente paesi fragili come il Ciad e il Niger, oltre al Mali. Diverse aree di questi paesi, come quella di Agadez nel Niger, quella di Azawad nel Mali, ma anche quella del Darfour nel Sudan, hanno direttamente risentito dell’arrivo di nuovi e ulteriori elementi destabilizzanti, dalle armi ed esplosivi al semplice ritorno di rimpatriati senza un lavoro, che pongono queste regioni ulteriormente fuori controllo dai rispettivi governi.

Il Sud Sudan ultimo nato

Nel 2012 le province meridionali del Sudan hanno dato vita alla Repubblica del Sud Sudan sulla base di un accordo firmato nel 2005 fra le autorità di Khartum e i ribelli del Sudan People’s Liberation Movement/Army (Splm/a). Il caso del Sudan è la drammatizzazione, con la secessione come epilogo, del dualismo che caratterizza tutti gli stati della fascia sahelo-sudanese.

In epoca coloniale, l’amministrazione francese ha favorito le élites nere, più malleabili e più facili da convertire al cristianesimo rispetto alle popolazioni arabizzanti di fede musulmana del nord. È così che al momento dell’indipendenza i governi nella regione sudanese avevano il loro fulcro nel sud – anche nell’estremo sud, come nel caso del Mali, l’ex Sudan francese – di stati che si prolungano poi in enormi distese desertiche o semidesertiche dentro il Sahara.

Nel Sudan vero e proprio, dove fu costituita una figura anomala di colonialismo (il condominio anglo-egiziano), l’Inghilterra ha appoggiato il nucleo arabo-islamico del nord per non scontentare troppo l’Egitto, ma nelle province del sud ha preparato una scissione virtuale mediante l’empowerment di un’élite anglofona e in parte cristianizzata che ha resistito ai processi di arabizzazione e islamizzazione perseguiti da Khartum. Il Sudan è stato in guerra al proprio interno per quasi tutta la sua storia di stato indipendente. I movimenti sudisti hanno perseguito due progetti che non si escludevano necessariamente a vicenda: o un sistema democratico, che salvava l’unità con la condizione di una maggiore partecipazione al centro e di una forte autonomia delle province meridionali, o la separazione, come alla fine è avvenuto con la sanzione di un referendum nel sud, approvato quasi all’unanimità.

Il nuovo stato si presenta come un cuneo di tensione non solo perché mette in discussione, per un sempre possibile effetto domino, le frontiere legali – ma non per questo effettive, riconosciute e difendibili –, ma anche perché interferisce con l’utilizzazione di beni come il petrolio e l’acqua del Nilo.

Il fronte maliano e l’instabilità del Sahel

di Vincenzo Piglionica

L’11 gennaio del 2013, il presidente della Repubblica francese François Hollande ha annunciato l’inizio dell’intervento armato in Mali per contrastare il fondamentalismo islamico nel nord del paese. Quel giorno, l’Occidente ha scoperto Bamako.

Stato della fascia sub-sahariana e cerniera geografica tra l’Africa arabo-berbera e il ‘Continente nero’ propriamente detto, nel Mali si addensano tutte le contraddizioni di una delle regioni – il Sahel – geopoliticamente più problematiche dell’intero globo, ulteriormente amplificate dalle strategie di geosicurezza occidentali nella lotta al terrorismo jihadista e dai fermenti rivoluzionari delle ‘primavere arabe’ che hanno cambiato il volto della ‘provincia’ africana del Grande Medio Oriente.

Le ribellioni tuareg hanno solcato più volte le dune sabbiose del Mali dai tempi del conseguimento dell’indipendenza dalla Francia nel 1960, in uno spazio di oltre 2,1 milioni di km2 che accoglie al suo interno un crogiolo di etnie e che reca ancora ben visibili le tracce del passato coloniale lungo i regolari confini tracciati con il righello dai vecchi egemoni continentali; ma la partita geopolitica che oggi si gioca nell’Africa saheliana e la stratificazione dei fronti di crisi obbligano le cancellerie occidentali – su tutte Parigi – a mantenere alto il livello di guardia.

Ad essere in discussione non è infatti solo il futuro di Bamako, ma quello dell’intera regione saheliana, in cui l’Occidente ha investito importanti risorse nel suo progetto di lotta senza confini contro la minaccia terroristica islamica. Se poi gli scenari più cupi che il ragionamento geopolitico ci obbliga a contemplare dovessero concretizzarsi, una cappa d’instabilità graverebbe di fatto su metà del continente africano, spaziando dai fronti caldi delle ‘primavere arabe’ al Sahel della matassa di fondamentalismo e movimenti di autodeterminazione berbera, alla Nigeria dei terroristi di Boko Haram fino al Corno d’Africa, dove imperversano i miliziani di al-Shabaab.

L’opzione dell’intervento militare in Mali per ricostituire l’unità territoriale del paese è stata in campo sin dall’inizio, per quanto eventuali interferenze extra-africane non fossero gradite ad una parte del traballante establishment post-golpe di Bamako. Prima che Parigi rompesse gli indugi ed entrasse ufficialmente nel teatro di guerra su richiesta del presidente ad interim maliano Dioncounda Traorè, i paesi dell’Ecowas avevano raggiunto l’accordo per l’invio di 3300 militari a supporto delle truppe regolari nazionali, e nel frattempo venivano elaborati tentativi di mediazione – in primis da parte di presidente e ministro degli esteri del Burkina Faso per conto dell’Ecowas – per trovare una soluzione politica alla crisi che passasse per il confronto fra le forze secessioniste e le autorità maliane. Richiamando in causa il Movimento nazionale per la liberazione dell’Azawad (Mnla), defenestrato dagli islamisti dopo il sodalizio per l’indipendenza del nord-Mali, aprendo il dialogo con i jihadisti tuareg di Ansar el-Din e conquistando il favore delle popolazioni locali arabe e berbere si cercava di isolare al-Qaeda nel Maghreb Islamico (Aqim) e il Movimento per l’unicità e il jihad nell’Africa occidentale (Mujao), estromettendoli dalla partita.

A gennaio, l’offensiva jihadista su Konna ha convinto la Francia della necessità di intervenire per frenare l’avanzata islamista e proteggere i 6000 cittadini francesi in territorio maliano; un intervento, ha precisato Parigi, ‘che avviene nel pieno rispetto del diritto internazionale’ e che ‘durerà quanto necessario’. Puntando la lente d’ingrandimento sullo scacchiere del Sahel, tre paiono le direttrici lungo le quali la decisione francese assume significato. La prima è di carattere storico-geopolitico e si ricollega allo status di ‘dominus’ delle terre della Françafrique che Parigi continua ancora a sentire proprio; la seconda è riconducibile all’imperativo geo-strategico di evitare la degradazione al rango di failed state del Mali, che diventerebbe così santuario di un jihadismo macroregionale puntato dritto verso l’Europa e soprattutto verso Parigi; la terza è di natura geo-energetica e si connette alla disponibilità di risorse non solo del Mali, ma anche del vicino Niger.

L’arrivo delle forze transalpine ha consentito all’esercito maliano di avanzare e riconquistare i territori perduti, comprese le roccaforti di Gao, Timbuctù e Kidal.

I jihadisti non hanno quasi opposto resistenza, ben consapevoli della superiorità dell’avversario, e si sono ritirati - con tutta probabilità per riorganizzarsi strategicamente – sul massiccio degli Ifoghas.

Andando oltre gli esiti contingenti delle operazioni militari, l’impressione è però che il fronte rimanga aperto e che il Mali e il Sahel siano ancora lontani dalla stabilizzazione.

Aqim: al-Qaida nel Maghreb islamico

L’Algeria è passata quasi indenne attraverso le scosse del 2011 e ha visto confermata nelle elezioni del maggio 2012 la supremazia del Fronte di liberazione nazionale come partito di governo. Con l’occasione, la rappresentanza in parlamento dei partiti islamici è stata ridimensionata. L’Algeria è stata il primo stato arabo a riconoscere piena legittimità a un partito fondamentalista, il Fronte islamico della salvezza (Fis), che vinse le elezioni amministrative nel 1990 e avrebbe stravinto le elezioni politiche del 1991-92 se le elezioni stesse non fossero state interrotte e annullate dai militari, aprendo una guerra di tutti contro tutti.

Dopo la guerra civile degli anni Novanta, che il presidente Abdelaziz Bouteflika ricompose con la politica di ‘concordia nazionale’, i partiti islamici che hanno rinunciato a qualsiasi forma di violenza partecipano liberamente e a parità di diritti alla vita politica. I resti della guerriglia islamista si sono raccolti in al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim), che agisce nel sud dell’Algeria e in tutta la regione sahelo-sahariana.

L’Aqim è composta da militanti e dirigenti per lo più algerini. Il governo di Algeri è sospettato di condurre una politica spregiudicata, che non si sa fin dove sia di freno o di istigazione, al fine di controllare il movimento tenendolo lontano dalle sue frontiere per preservare anzitutto la pace all’interno.

La transizione politica in Egitto: la Costituzione contestata

La transizione politica dell’Egitto post-Muba¯rak ha vissuto un passaggio intenso e molto controverso nel processo di redazione e successiva ratifica popolare della nuova Costituzione.

Il 15 e il 22 dicembre 2012 il popolo egiziano è stato chiamato alle urne per pronunciarsi sul destino della proposta di testo costituzionale presentata dall’Assemblea costituente, esprimendo un voto favorevole o contrario alla sua entrata in vigore. L’organizzazione di due turni elettorali si è resa necessaria per l’esiguo numero di giudici – categoria in netto contrasto con il presidente egiziano Mursi – disposti a supervisionare le operazioni di voto.

Ha vinto il ‘sì’ con una percentuale del 63,8%, a fronte del 36,2% dei votanti che ha espresso la sua contrarietà alla bozza. L’affluenza ai seggi si è attestata su un magro 32,9%, dato inferiore non solo a quelli registrati nelle elezioni per la camera bassa del Parlamento di fine 2011-inizio 2012 e nelle presidenziali di maggio-giugno 2012, ma anche rispetto a quello del referendum del marzo 2011 sugli emendamenti alla Costituzione del 1971 (poi confluiti in un’ampia dichiarazione costituzionale), quando il 41% degli aventi diritto si recò a votare. Prima di valutare gli esiti della consultazione, che pure hanno rilevanza fondamentale per aver impresso il sigillo sulla cornice normativo-istituzionale nella quale sarà modellato l’Egitto post-rivoluzionario, è interessante ricostruire brevemente le tappe del travagliato percorso che la Costituzione – e soprattutto chi l’ha redatta – hanno attraversato, esaminando le critiche che sono state avanzate.

La composizione dell’Assemblea che ha elaborato il testo sottoposto a referendum avrebbe dovuto essere la concreta traduzione di un compromesso negoziato fra le diverse fazioni dopo la sospensione della prima Costituente, decisamente sbilanciata a favore delle compagini islamiste e con una robusta presenza di parlamentari, chiamati ad eleggerne i componenti ma non legittimati a farne parte secondo la pronuncia della Suprema corte amministrativa che ne ha decretato lo scioglimento.

Le tensioni non si sono tuttavia affievolite neanche dopo la nomina del nuovo consesso, avvenuta nel mese di giugno 2012. Il tenore delle critiche non è mutato: le opposizioni hanno mosso le loro accuse contro un’assemblea che consideravano non realmente rappresentativa delle istanze del popolo di Piazza Tahrir, egemonizzata nella membership da ben identificabili forze politiche e con una componente giovanile e femminile molto esigua.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato quando la Corte costituzionale, a soli due giorni dal ballottaggio per le elezioni presidenziali, ha predisposto lo scioglimento della camera bassa del Parlamento in virtù dell’incostituzionalità della legge elettorale, che ha consentito ai candidati di partito di conquistare una parte della quota di seggi (un terzo del totale) riservata ai candidati ‘indipendenti’ ed assegnata con collegio uninominale. Il destino della Costituente appena rinnovata tornava così ad essere messo in discussione, essendo questa stata nominata da un’assemblea parlamentare la cui elezione era stata riconosciuta costituzionalmente illegittima.

Da un primo esame del contesto politico della transizione post-rivoluzionaria egiziana sembra dunque trasparire che le divisioni sulla Costituzione siano state determinate da vizi di natura metodologica, procedurale e dall’‘ontologia’ dell’Assemblea costituente, ancor prima che dal merito del testo.

Un documento destinato a diventare l’architrave di uno stato non può essere percepito ab origine come espressione di posizioni partigiane, perché questo farebbe venir meno la ragione stessa della sua esistenza, nonché la pretesa di una sua universale validità e applicabilità nel sistema di riferimento. È in primo luogo su questo aspetto che si è concentrata la protesta del fronte contro la Costituzione, ed è questo ad aver condotto i rappresentanti laici, liberali e delle Chiese cristiane ad abbandonare l’Assemblea. Una Costituente la cui formazione non è improntata al criterio dell’inclusione delle diversità del paese reca in sé un vulnus di legittimità politica che trascende il profilo meramente giuridico e finisce per intaccare sin dalle fondamenta la validità del suo operato.

Focalizzando l’attenzione sul profilo testuale, la Costituzione che gli egiziani hanno votato in occasione del referendum si fa – quanto meno da un punto di vista formale – garante di una serie di diritti e libertà di natura civile, politica, economica e sociale. Inoltre, pur conservando una forte impronta presidenziale, la nuova Carta fondamentale introduce l’importante limite dei due mandati per il capo dello stato.

Nelle maglie larghe del tessuto costituzionale risiedono tuttavia pesanti criticità, che rischiano di portare ad una progressiva degradazione dei diritti formalmente riconosciuti in assenza di adeguati anticorpi difensivi. Il campo delle libertà e dei diritti è infatti spesso definito in maniera vaga ed impalpabile, lasciando alla legge il compito di meglio circostanziarne contenuti e limiti. Se dunque il potere politico dovesse rimanere saldamente nelle mani delle forze di matrice islamica e non sussistessero le condizioni per un compromesso fra le diverse sensibilità che attraversano l’Egitto, sarebbe quella maggioranza religiosamente orientata a disegnare i confini entro i quali le libertà e i diritti possono essere esercitati, con il conseguente rischio di una loro ‘conformazione’ ai valori religiosi che ne comporterebbe di fatto una compressione. In questo senso, nel corso dei lavori della Costituente è stato fortemente criticato l’approccio verso la tutela dei diritti delle donne, equiparati nel testo definitivo a quelli degli uomini, di cui vengono definite ‘sorelle’. Nelle prime bozze presentate, tuttavia, l’uguaglianza dei sessi era subordinata alla non conflittualità con i principi della sharia, una ‘clausola di condizionalità’ che, se interpretata in maniera restrittiva, avrebbe potuto compromettere l’effettiva parificazione fra uomo e donna.

Problematico appare poi il profilo collegato alla libertà di religione, che la Costituzione riconosce al primo comma dell’art. 43 quale ‘diritto inviolabile’, salvo poi contemplare già nel comma successivo evidenti restrizioni sui temi della pratica dei riti religiosi e degli edifici dedicati al culto, la cui libertà viene garantita solo per le religioni ‘divine’ (in altre traduzioni si parla di religioni ‘monoteiste’). Leggendo queste disposizioni alla luce del discusso art. 2, che riconosce i principi della sharia quale fonte principale della legislazione, e delle previsioni dell’art. 3 – che stabiliscono come i principi dei cristiani egiziani e degli ebrei rappresentino la principale fonte della legislazione per quanto concerne le leggi sul loro status personale, le questioni religiose e la scelta delle loro guide spirituali – sembra dunque emergere una sostanziale incompatibilità fra statuizione della libertà religiosa e stato di minorità di quelle fedi non riconducibili all’Islam, alla cristianità egiziana o all’ebraismo.

Ci sono poi le ansie connesse all’art. 2, che come si è detto riconosce i principi della sharia come ‘fonte principale della legislazione’, specificandosi all’art. 219 cosa debba intendersi con questa espressione. Alcuni analisti hanno evidenziato come la previsione non conduca di per sé ad una islamizzazione dell’Egitto secondo un rapporto di causa-effetto, visto che sotto il profilo letterale l’art. 2 non si discosta da quanto già previsto dal testo costituzionale precedentemente in vigore. L’ermeneutica ha però sempre rappresentato uno dei fondamenti dell’attività giuridica, e il contesto politico nel quale la Costituzione si troverà ad operare sarà decisivo. Le previsioni costituzionali potranno dunque prestarsi ad una interpretazione più progressista così come ad una più conservatrice, a seconda di chi deterrà il potere politico.

I decreti presidenziali dal sapore neofaraonico emanati da Mohammed Mursi nel novembre 2012, prima dell’entrata in vigore del testo costituzionale, non hanno contribuito a rasserenare il clima, e anzi hanno ulteriormente rinvigorito la protesta. Il panorama politico attuale porta a non poter escludere l’eventualità di uno slittamento verso una islamizzazione dell’Egitto o a una radicalizzazione dello scontro. La bassa affluenza alle urne e un consenso non plebiscitario per la Costituzione testimoniano come il paese sia ancora diviso, e se le forze di ispirazione islamista hanno confermato la loro capacità di presa nell’Egitto rurale, il voto urbano ha dimostrato come ci sia una porzione della popolazione che non intende accontentarsi di una democratizzazione di facciata. Al Cairo, il 57% della popolazione ha detto ‘no’ alla Costituzione, e nei governatorati di Alessandria e Port Said il ‘sì’ ha vinto con le non ampie percentuali del 55,6% e del 51,1%.

La situazione politica dell’Egitto appare dunque in continuo divenire, e i cleavage lungo i quali si è verificata la polarizzazione del consenso sono ancora profondi.

Una presidenza di altro profilo per l’Unione Africana

di Lia Quartapelle

Per ragioni di prestigio personale, di attenzione all’anzianità e di protocollo, nei circoli diplomatici africani si è spesso pensato che la presidenza delle istituzioni panafricane dovesse essere affidata a ex presidenti per essere efficace in termini di leadership. Si riteneva infatti che solo un pari grado – per quanto emerito – potesse negoziare accordi di un qualche peso con presidenti in carica. Per questo, la presidenza di Jean Ping, ex ministro degli Esteri del Gabon, era stata ritenuta poco autorevole. La nomina di Nkosazana Dlamini-Zuma, prima donna a presiedere la Commissione dell’Unione Africana (Au) ed ex ministro di spicco dei governi Mandela, Mbeki e Zuma, potrebbe rappresentare una nuova occasione.

Dlamini-Zuma, che ha fatto il cursus honorum dei dirigenti sudafricani della lotta anti-apartheid, è una figura interessante della politica sudafricana. Durante gli studi universitari in medicina entra in contatto con l’African National Congress (Anc). A causa della propria attività politica deve lasciare il Sudafrica e diventa un quadro dell’Anc all’estero, vivendo per lo più in Swaziland. Con la liberazione dei prigionieri politici, decisa da Frederik De Klerk nel 1990, torna in Sudafrica, dove contribuisce alle negoziazioni con il regime segregazionista ed entra poi a far parte del governo Mandela come ministro della Sanità. Nei governi Mbeki e Zuma ha ricoperto le posizioni di ministro degli Esteri e degli Interni, rispettivamente, diventando una delle figure che avrebbero potuto aspirare alla presidenza dell’Anc e del paese nel corso delle crisi tra il 2008 e il 2012. L’elezione alla presidenza della Commissione dell’Au è stata letta anche sul piano interno come uno sforzo per spostare dalla scena sudafricana un rivale politico pericoloso per Jacob Zuma (dal quale, peraltro, Nkosazana Dlamini-Zuma ha divorziato nel 1998).

Il nuovo presidente dell’Unione Africana si trova a gestire l’organizzazione continentale in un momento di messa a punto e nuovo orientamento delle sue attività. Da un lato, nell’anno della sua elezione è caduto anche il decennale della fondazione dell’Au: un anniversario che ha permesso di stilare un bilancio dell’attività dell’organizzazione ricco ma anche insoddisfacente e contraddittorio, soprattutto per il capitolo del peacekeeping e il mantenimento della sicurezza a livello continentale. Dall’altro lato, il 2011 ha rappresentato uno spartiacque nella storia del continente africano. Il coinvolgimento internazionale diretto contro il regime di Mu῾ammar Gheddafi in Libia è stato fortemente osteggiato dal Sudafrica, presidente di turno dell’Au, e dall’Unione Africana stessa, in nome di una soluzione diplomatica che non prevedesse un intervento extra-africano. L’operazione Odyssey Dawn ha decretato la poca influenza delle organizzazioni regionali e dell’egemone continentale nella crisi più rilevante a livello internazionale che ha coinvolto l’Africa. Il pesante coinvolgimento francese, accessorio e conseguenza della vicenda libica, nell’epilogo della crisi ivoriana è stata la seconda spia di come la pur positiva autarchia africana nella gestione delle crisi regionali si possa infrangere davanti alle convenienze degli attori esterni.

L’Unione Africana della gestione Dlamini-Zuma deve quindi recuperare autorevolezza, capacità di iniziativa politica e riconoscibilità come attore internazionale. Nel discorso d’investitura pronunciato a Addis Abeba nel novembre 2012 Dlamini-Zuma ha dato comunque l’impressione di essere più a suo agio con i grandi temi trasversali come le istituzioni, il genere o il clima che con i problemi della sicurezza nei paesi fragili o contesi.

La crisi in Mali sarà il primo test per la nuova leadership continentale. L’intervento internazionale, richiesto dal governo di Bamako e accordato dagli attori internazionali e regionali, ha rappresentato una svolta di grosse proporzioni. La presidente dell’Au dovrà districarsi con abilità tra i diversi piani – civile e militare, regionale e internazionale – per rimettere sotto controllo la situazione nel nord del paese e nel governo del Mali.

Nella sua corsa alla presidenza, Dlamini-Zuma, fortemente sostenuta dal governo sudafricano, è stata osteggiata dai paesi medi (a partire dalla Nigeria, rivale potenziale del Sudafrica) e dai paesi francofoni, che temevano un tentativo di egemonia continentale troppo invasivo da parte di Pretoria. La vicenda del Mali, un paese francofono ma troppo vicino alla Nigeria per non risentire del peso dei suoi interessi, è un importante snodo per dimostrare le reali intenzioni di Dlamini-Zuma e la distanza che separa Pretoria da Addis Abeba e, al limite, da Abuja.

Il Sudafrica fra Ibsa e Brics

La prima promozione del Sudafrica fra i ‘grandi’ del Sud è stata l’ammissione al ‘cartello’ degli aspiranti a un seggio permanente alle Nazioni Unite con India e Brasile (Ibsa). L’ingresso fra i Brics gli ha dato un’evidenza ancora maggiore fuori dell’Africa, rinforzando la sua diplomazia ‘esterna’. L’ammissione del Sudafrica ai Brics è stata voluta dalla Cina per togliere una carta all’India. L’Ibsa ne è uscita in qualche modo indebolita ma mantiene la sua peculiarità di blocco ‘democratico’ tricontinentale. I Brics hanno un’agenda geo-economica sotto la leadership pur discreta di Cina e Russia, due potenze eurasiatiche a regime autoritario o semi-autoritario.

Le due organizzazioni sono gruppi più che blocchi e sembrano destinate a rimanere informali. Certamente il Sudafrica ha con India e Brasile più interessi in comune che con Cina e Russia, ma può avvantaggiarsi della forza d’urto della Cina nei negoziati che hanno il fine ultimo di riformare il sistema della finanza e del commercio mondiale, a beneficio proprio e dell’Africa. A differenza delle altre potenze emergenti, il raggio d’azione del Sudafrica non oltrepassa i confini del continente d’appartenenza e più ancora dell’Africa australe, la regione di sua più diretta pertinenza, ricordando se mai la Russia con il suo near abroad.