Le strutture dell'ospitalità

Le strutture dell'ospitalità

La domanda

Prima di entrare nel vivo del discorso, che prevede l'analisi dal lato dell'offerta dell'ospitalità veneziana, vale a dire della sua configurazione di struttura fornitrice di servizi di carattere turistico-alberghiero, ci sembra opportuno svolgere alcune considerazioni dal lato della domanda.

Questa, per tutto il periodo esaminato, rimaneva essenzialmente circoscritta a tre-quattro categorie di persone: mercanti e pellegrini innanzitutto, ma anche, sia pure in misura assai più limitata, rappresentanti e personalità di paesi stranieri e di comunità nazionali.

Per quanto riguarda i gruppi, a volte anche molto numerosi, di forestieri provenienti sia da altre città italiane, sia dal Mediterraneo orientale, specialmente dal Levante suddito, si trattava spesso di presenze di non breve durata, dovute a motivi economici (esercizio di attività commerciali e ricerca di occupazione in una città che, specialmente dopo un'epidemia e il conseguente crollo demografico, si trovava ciclicamente ad avere grande bisogno di manodopera) o politico-militari (crescente pressione turca, innanzitutto) e tendenti, perciò, a diventare definitive.

Vere e proprie colonie di stranieri - per i Veneziani quest'ultimo termine si applicava indistintamente a tutte le persone provenienti da località, non importa se italiane o meno, non appartenenti allo stato - si erano via via costituite, trovando spesso insediamento in aree ben delimitate della città.

Particolarmente significative le presenze greche, tedesche, albanesi, dalmate, armene, turche, arabe, ebree, lucchesi, milanesi e fiamminghe.

Nel Quattrocento, i rapporti economici tra Venezia e la Germania avevano raggiunto i massimi livelli: alle importazioni di metalli (oro, argento, ferro, rame, piombo e stagno), pellicce, prodotti in cuoio, tessuti di lana, di lino e misti, faceva riscontro l'esportazione di materie prime orientali, quali spezie, sale, zucchero, vino, seta e cotone grezzi, e di svariate manifatture veneziane, quali vetri, conterie, tessuti di seta e auroserici, broccati, saponi ecc. (1).

Fino al primo decennio del XVI secolo, questi rapporti rimasero strettissimi. Ma anche dopo la guerra di Cambrai (1509-1518), che vide le truppe imperiali attivamente schierate nel fronte antiveneziano promosso dalla Santa Sede, e perfino dopo l'apertura delle nuove rotte atlantiche, che nel corso del Cinquecento spostarono sulle rive dell'Europa occidentale il centro del commercio marittimo mondiale, le relazioni tra il centro lagunare e i paesi germanici riacquistarono un'intensità che, pur senza raggiungere i livelli del secolo precedente, si può considerare ancora notevole.

Insomma, Venezia è rimasta a lungo per i Tedeschi, più che per altri popoli europei, un partner economico di tutto rispetto e, al di là della fine del suo primato commerciale e della sua stessa sovranità nazionale, "una delle capitali della cultura e dell'arte di vivere" (2).

La colonia lucchese, discendente di quei gruppi di profughi che, portando con sé la famiglia e i beni, avevano trovato rifugio politico a Venezia nei primi decenni del XIV secolo, era numerosa e, come è normale in una comunità di esuli per motivi extraeconomici, di varia condizione sociale: dalla nobiltà agiata, al ceto mercantile e artigiano (soprattutto filatori, tessitori e tintori dell'Arte della seta), ai poveri bisognosi di assistenza.

Riuniti fin dal 1360 in confraternita nella Scuola del Volto Santo con sede presso il ponte dell'Anconetta ai Santi Ermagora e Fortunato (San Marcuola), i Lucchesi possedevano nella stessa contrada una decina di case destinate alle famiglie indigenti della loro nazione (3).

Ma questa comunità, che verosimilmente si avvicinava al migliaio di individui nel periodo di maggiore turbolenza politica nella città di origine, era largamente distribuita nello spazio urbano della Serenissima e appariva ampiamente integrata, pur mantenendo tenacemente in vita alcuni riti tradizionali, in quella che si poteva considerare ormai la patria di adozione, avendone oltretutto ricevuto, in non pochi casi, formale riconoscimento con l'attribuzione della cittadinanza (4).

Con lo scemare della sua popolosità, la colonia lucchese tese a trasformarsi da comunità di profughi socialmente differenziata a presenza più selettiva, fatta essenzialmente di mercanti e artigiani, i quali trovavano in una ormai consolidata posizione economica la ragione fondamentale della scelta di restare. Ora, le dieci case per i poveri potevano venire utilizzate per ospitare viaggiatori e uomini d'affari lucchesi in temporaneo soggiorno a Venezia (5).

La presenza turca nella città lagunare sembra aver conosciuto uno sviluppo tardivo e comunque contenuto, non tanto per il permanente contrasto strategico tra la Repubblica di San Marco e la Porta per il dominio del Mediterraneo orientale - un contrasto che periodicamente sfociava in guerra aperta, con ripercussioni certamente spiacevoli, anche se temporanee e generalmente di non estrema gravità, sulle rispettive colonie -, quanto perché i Turchi non erano mercanti e "le relazioni commerciali veneto-turche furono per molto tempo assicurate dai Veneziani" (6).

Almeno fino a metà Cinquecento, pertanto, non si può parlare di una presenza turca nella Serenissima paragonabile a quella veneziana a Costantinopoli.

Il concentramento della comunità turca in un unico edificio maturò soltanto tra il 1574 e il 1608, con la travagliata ricerca, individuazione e sistemazione di un fabbricato idoneo. Il fontego dei Turchi - un bel palazzo sul Canal Grande - ebbe tuttavia una funzione assai diversa rispetto a quello dei Tedeschi, avvicinandosi al Ghetto ebraico per essere più un luogo di segregazione e di isolamento rispetto alla popolazione cristiana che di procacciamento di entrate fiscali(7).

La colonia dalmata forniva marinai alla flotta militare e mercantile veneziana ed esercitava piccole attività commerciali. Si riunì in confraternita nel 1451 sotto la protezione dei santi Giorgio, Trifone e Gerolamo, ai quali dedicò opere d'arte di notevole pregio (soprattutto i teleri del Carpaccio, che proprio a San Giorgio degli Schiavoni - come venne chiamata la Scuola - raggiunse uno dei momenti più alti del suo iter creativo).

La confraternita ebbe sede vicino a quella di San Nicolò, perché anche i Dalmati, come i Greci, gravitavano tra San Marco e Castello, a ridosso della Riva che da essi prendeva il nome (degli Schiavoni, appunto) e lungo la quale si allineavano i loro stati o punti di vendita (8).

Un primo nucleo di Albanesi risulta già stabilito a Venezia all'inizio del Quattrocento: si trattava di mercanti, che scambiavano materie prime, quali lana ed olio, con manufatti veneziani, e di marinai. Nel corso del secolo, questo nucleo originario si sviluppò notevolmente per effetto dell'esodo indotto dall'avanzata ottomana.

La crescita quantitativa della comunità albanese e il favore del governo veneziano per i rappresentanti di una popolazione in guerra contro il Turco concorsero, nel 1442, alla decisione di aprire una confraternita. La Scuola, inizialmente ubicata presso il monastero di San Gallo - in prossimità di campo Santi Filippo e Giacomo e di calle degli Albanesi, ove più numerosi abitavano i membri di questa nazione -, fu spostata, qualche anno più tardi, presso il convento di San Maurizio (1447).

Ma il punto di svolta fu costituito, nel 1479, dalla caduta di Scutari, che determinò un balzo nel flusso di immigrazione, dando nuovo impulso all'insediamento albanese nella città lagunare e al suo sviluppo associativo. Infatti tra il 1497 e il 1532 fu costruita, accanto alla chiesa di San Maurizio, la nuova sede della Scuola, decorata con quadri della bottega del Carpaccio e con un bellissimo bassorilievo esterno che rappresenta, non a caso, l'assedio di Scutari da parte di Solimano e di Maometto II (9).

Armeni si stabilirono a Venezia sin dal XIII secolo per motivi commerciali (lo attesta il lascito di Marco Ziani di una cappella e di celle per il ricovero dei poveri di quella comunità). Nel Quattrocento è segnalata una loro "casa" a San Girolamo, mentre una via prossima a Santa Maria Formosa, ruga Giuffa, sembra dovere il proprio nome alla presenza di numerosi mercanti fuggiti dalla città di Juffa distrutta dai Persiani.

Ma è soprattutto nei dintorni di San Zulian, al di là del rio dei Ferai, che storicamente si concentrò la nazione armena, costruendo - in uno spazio assai limitato e con una tipologia edilizia che ricorda il Ghetto ebraico per l'altezza degli edifici e la compressione dei piani - una decina di case, un ospizio e una chiesa (Santa Croce degli Armeni) (10).

Altra importante comunità residente a Venezia fu quella dei Milanesi. Parecchi di loro entrarono nella locale Arte dei fabbri, che a un certo punto, a mo' di riconoscimento di questa presenza forestiera, inserì tra i suoi protettori anche san Carlo Borromeo; altri invece esercitarono il cambio nella piazza di Rialto.

Anche questa nazione volle rafforzare, attraverso l'istituzione di una confraternita, il senso della propria identità. Costruì, dapprima, un altare nella chiesa dei Frari, poi, nel 1500, l'edificio della Scuola nell'omonimo campo, al centro del quale ottenne di piantare un pilastro con lo stendardo sociale (11).

Con i Bergamaschi già siamo nell'ambito delle popolazioni appartenenti al territorio della Repubblica, in particolare allo Stato da terra. La loro presenza a Venezia era dovuta innanzitutto a motivi di rappresentanza e di collegamento tra potere centrale e comunità locali (a tale proposito erano previste delle specifiche strutture albergarie o case di comunità -, istituzionalmente idonee a soddisfare le relative esigenze di domiciliazione); in secondo luogo, ma in misura assai più rilevante, a motivi di carattere occupazionale (sotto questo aspetto il loro insediamento veniva spontaneamente favorito da una più facile accoglienza nelle Arti e nel tessuto abitativo della città rispetto alle comunità straniere, verso le quali esisteva un atteggiamento di minore apertura, che le costringeva spesso a formare propri corpi di mestiere).

I Bergamaschi, a differenza di altri gruppi di Terraferma che non ne sentivano la necessità, avevano ben due Scuole, una nella chiesa di San Silvestro e l'altra in quella di San Giovanni Elemosinario. Avevano inoltre due zone di insediamento, con relativo toponimo - calle dei Bergamaschi -, una a San Simeon Piccolo, ove abitavano operai lanieri, e l'altra a San Moisè, in cui si concentravano addetti alle vittuarie (12).

Per le colonie d'origine levantina, via via ingrossate dai profughi delle terre cadute in mano ai Turchi, il discorso era parzialmente diverso: non che ci fosse un minore senso di ospitalità nei loro confronti, ché anzi il governo veneziano dimostrava un reale interesse al consolidamento dei legami con queste comunità d'oltremare, soprattutto Greci, Dalmati e Albanesi, le cui popolazioni costituivano il tessuto connettivo della resistenza antiottomana, ma i problemi erano oggettivamente differenti e perciò anche le relative risposte in termini di accoglienza.

Mentre gli immigrati dalla parte di terra (Bergamaschi, Bresciani, Friulani, Veronesi, Vicentini, Padovani, Trevisani, Feltrini ecc.) erano costituiti prevalentemente da artigiani inquadrati nei locali corpi di mestiere o, più spesso, da lavoratori non qualificati, disposti a svolgere i lavori più umili ai salari più bassi, quelli dalla parte di mare avevano motivi essenzialmente extraeconomici per risiedere a Venezia.

Di conseguenza, mentre era importante fornire ai primi le maggiori opportunità di ingresso in un sistema produttivo tendenzialmente chiuso come quello delle corporazioni di mestiere, ai secondi occorreva assicurare, attraverso il riconoscimento di una Scuola e di una Chiesa separate, quella sfera di autonomia e di libertà sul piano associativo, culturale e religioso che ai primi era meno essenziale.

Questo indirizzo tollerante e pluralistico della politica veneziana aveva una doppia contropartita: da un lato, come abbiamo detto, una convenienza strategica nella lotta contro il Turco; dall'altro, una maggiore possibilità di controllo sulla vita delle varie comunità straniere, ulteriormente agevolata dai limiti posti al numero di iscritti alle loro Scuole (250 a quella dei Greci, 150 a quella degli Albanesi e così via) affinché non diventassero troppo potenti (13).

La convivenza di tanti gruppi, diversi per provenienza, lingua, religione, cultura e tradizione, ma in reciproca relazione e scambio di esperienze, rendeva compatibile la difesa delle rispettive specificità con la ricerca di una sintesi più elevata e faceva di Venezia un'autentica città cosmopolita.

Anziché essere isolate e marginalizzate o assimilate e annullate come nelle attuali metropoli, le varie comunità stabilmente insediate nella Serenissima riuscivano a integrarsi nella sua realtà economica, sociale e culturale, mantenendo pienamente e anche arricchendo la propria identità.

Le stesse concentrazioni spaziali, segnalate dai tanti riferimenti della toponomastica veneziana, o sociali, rappresentate dalle tante Scuole nazionali, costituivano altrettanti fattori che concorrevano alla conservazione delle rispettive peculiarità, in una città che esprimeva una "vocazione di accoglienza, di apertura, di coesione differenziata, di ricerca di nuove frontiere, più per scambiare che per cambiare" (14).

Le colonie di stranieri, attraverso i rapporti che di norma riuscivano a mantenere con i rispettivi paesi d'origine, costituivano il punto di riferimento, se non la testa di ponte, per successive, ulteriori migrazioni di carattere definitivo verso il centro lagunare; promuovevano inoltre un flusso ininterrotto di connazionali, interessati a soggiorni brevi o comunque temporanei a Venezia, cui esse servivano da base logistica o almeno organizzativa e di smistamento.

Ma il grosso della domanda di ospitalità, a parte gli insediamenti stabili di cui abbiamo parlato e il cui ordine di grandezza si può collocare tra i 10 e i 12 mila individui in una città che intorno al 1500 ne contava complessivamente dieci-undici volte tanti, proveniva da forestieri in transito per altre destinazioni (pellegrini) o in viaggio per affari (mercanti).

Il pellegrinaggio in Terrasanta costituiva una pratica spirituale e un'esperienza umana eccezionali, una vera e propria avventura che cominciò a diffondersi nell'Europa dell'alto medioevo e si fece più intensa e regolare al tempo delle Crociate. Fra il XIV e il XV secolo, vinta la concorrenza delle altre repubbliche marinare, Venezia diventò il punto di passaggio pressoché obbligato tra i due tratti, quello terrestre e quello marittimo, del mistico itinerario verso il Vicino Oriente (15).

Ad assicurare a Venezia questo monopolio erano la frequenza e la regolarità dei trasporti marittimi, che avevano assunto i caratteri di un vero e proprio servizio di linea; il fascino straordinario della città; il suo incomparabile patrimonio artistico e religioso (soprattutto l'enorme quantità di sacre reliquie, raccolte in ogni angolo del Mediterraneo e concentrate nelle sue chiese); il suo carattere emporiale e le sue numerosissime botteghe, che davano l'opportunità ai viaggiatori di acquistare le cose più varie e più ricercate del mondo di allora, dai prodotti di qualità dell'artigianato locale alle merci di ogni tipo e provenienza (16).

La sosta a Venezia, in attesa dell'imbarco, poteva durare da pochi giorni a qualche settimana ed era gestita dai tolomazi, un corpo chiuso di assistenti turistici sulla cui attività vigilava l'ufficio del cattaver. Grazie alle loro cure premurose, ma forse un po' soffocanti, il pellegrino veniva aiutato, o piuttosto guidato, a trovare alloggio, cambiare valuta, visitare la città secondo un itinerario canonico (chiese principali con relativi resti di santi, Mercerie, piazza e campanile di San Marco, palazzo Ducale, Arsenale e vetrerie di Murano), girare i negozi e scegliere la nave con la quale partire per il viaggio in Terrasanta (17).

Nel suo fondamentale studio sui servizi marittimi veneziani per il pellegrinaggio in Terrasanta, Ugo Tucci ha calcolato che nel 1384 partirono sette navi (soprattutto galere) con 600 pii passeggeri, indicando però in due-tre imbarcazioni e 4-500 pellegrini il normale ordine di grandezza del fenomeno. Secondo lo stesso autore, nel XV secolo questo movimento turistico-devozionale fruttava ai Veneziani 20-25 mila ducati l'anno per il trasporto via mare e almeno altrettanti per l'alloggio e i servizi supplementari in città: una cifra complessiva di circa 50 mila ducati, paragonabile al gettito fiscale di un'intera provincia (città e territorio) della Terraferma veneta ('8).

Lungo tutto il periodo da noi considerato, il flusso di pellegrini diretti in Terrasanta si mantenne su questi livelli, cominciando a declinare nella terza decade del Cinquecento fino ad esaurirsi lentamente nel corso dello stesso secolo: "quando nel 1595 l'inglese Fynes Moryson visita Venezia [ci testimonia Ugo Tucci], apprende che ormai da molti anni non partivano più navi di pellegrini per i luoghi santi, perché solo poca gente s'avventurava in un viaggio che le estorsioni e i soprusi turchi avevano reso impraticabile" (19).

L'afflusso di mercanti stranieri in una città come Venezia, che stava allora al centro dei traffici mondiali, non poteva che essere considerevole. Uomini d'affari giungevano da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo per scambiare i loro prodotti con manufatti locali e con altre merci di varia provenienza, che l'esclusivismo commerciale della Serenissima concentrava nell'emporio realtino allo scopo di conservarne il ruolo di intermediazione tra Oriente e Occidente un ruolo che neppure la perdita di Costantinopoli e di Negroponte, in parte compensata dall'acquisto di Cipro, aveva sostanzialmente indebolito.

Nel Quattrocento, peraltro, erano venuti a maturazione profondi cambiamenti nelle tecniche del commercio internazionale, con l'affermarsi del contratto di commissione, della lettera di cambio e della polizza di carico. Queste nuove pratiche avevano portato al progressivo esaurimento della figura del "mercante che viaggiava accompagnando personalmente la merce" (20).

Ora, il commercio a lunga distanza poteva venire esercitato in nome proprio o per conto di terzi senza alcun bisogno di spostarsi dai centri più importanti. Questa opportunità si traduceva in un allungamento dei tempi di permanenza in determinate località estere da parte dei mercanti e in una loro maggiore integrazione con la realtà economica e sociale del paese ospitante, anche se essi tendevano, o erano costretti, a risiedere in spazi circoscritti (aree ben delimitate della città e fondaci) (21).

Ma, come abbiamo visto, la conservazione della propria identità non contrasta di per sé con lo sviluppo di relazioni socio-culturali da parte di una comunità straniera con l'ambiente circostante, costituendone anzi la necessaria premessa e base di partenza.

I mercanti, più ancora che i pellegrini, avevano solide ragioni per venire a Venezia. Il loro soggiorno, per i mutamenti sopra accennati nelle tecniche commerciali, durava generalmente di più rispetto a quello dei viaggiatori diretti in Terrasanta, misurandosi in termini di mesi e non di settimane.

Quanti fossero è difficile dire: qualche informazione indiretta ci potrà venire dall'esame delle strutture di accoglienza che ci apprestiamo ad affrontare. Per intanto si può ipotizzare che il loro flusso annuo raggiungesse lo stesso ordine di grandezza di quello dei pellegrini.

Come abbiamo detto, il turismo devozionale e d'affari non esauriva lo spettro della domanda di ospitalità, che includeva altre categorie di grande rilievo, sebbene non dal punto di vista quantitativo: capi di stato, diplomatici, ecclesiastici, uomini di cultura, rappresentanti di comunità nazionali e viaggiatori tout court. A parte quest'ultimi, tutti gli altri, al pari dei mercanti e dei pellegrini, avevano i loro motivi oggettivamente determinati (in questo caso politici, amministrativi, istituzionali ecc.) per recarsi a Venezia. Su tutti indistintamente, però, agiva qualcos'altro, che attiene non alla sfera materiale bensì a quella dei sensi: il fascino della città costruita sull'acqua, che stupiva, e voleva stupire, i visitatori con le sue luci, le sue feste, i suoi spettacoli, i suoi travestimenti e, soprattutto, con la sua sorprendente, assoluta diversità.

L'offerta

Venezia rinascimentale presentava un'ampia gamma di strutture ricettive, in linea di massima a pagamento, che erano venute sempre più nettamente enucleandosi e differenziandosi nel corso del medioevo a partire dal comune ceppo dell'accoglienza generale gratuita.

Ospitalità religiosa (monasteri), per i poveri e i malati (ospizi e ospedali), per le autorità straniere (alloggi istituzionali o ad hoc), per i mercanti di determinati paesi stranieri (fondaci), per i rappresentanti e i membri di comunità nazionali (albergarie), per i pellegrini e i viaggiatori in genere (osterie, locande, case e camere private): queste le principali articolazioni del sistema ricettivo veneziano, che si era ormai staccato dalla gratuità indifferenziata e tendeva, attraverso una molteplicità di forme intermedie, a una specializzazione sempre più spinta e a una gestione rivolta a fini di lucro.

Trascureremo le prime tre forme di ospitalità, quella religiosa, quella assistenziale e quella istituzionale, per concentrare la nostra attenzione sulle rimanenti, che attengono, con varie sfumature, alla sfera della professionalità.

Nella gerarchia delle strutture di accoglienza, le osterie, o taverne, erano stabilmente collocate al vertice del sistema. Esse rappresentavano la forma ufficialmente riconosciuta dell'ospitalità veneziana di mestiere, con la prerogativa esclusiva (che non era soltanto un diritto, ma anche un obbligo) di offrire l'intero arco di servizi connessi all'esercizio della professione (dall'alloggio alla ristorazione).

La loro configurazione corporativa - sia pure sui generis, essendo piuttosto la fraglia degli osti un corpo contribuente (nel senso che si assoggettava al pagamento dei tributi corporativi e dello speciale dazio del vino alla spina in cambio del privilegio di esercizio esclusivo del mestiere) che artigiano in senso proprio, non presentando essa la consueta progressione di carriera (garzone, lavorante, maestro) si giustificava comunque in un sistema economico fortemente regolamentato e orientato al controllo dell'offerta (sia per adeguare questa alla domanda, che per motivi generali di ordine e di equilibrio).

Ma a Venezia c'era qualcosa di più specifico, che andava oltre la natura intrinsecamente vincolistica dell'economia medioevale: il primato dello stato nei confronti della società. Lo stesso sistema corporativo, pur genuina espressione di ceti diversamente esclusi da ogni forma di autorappresentazione nel quadro della costituzione aristocratica, esauriva la sua autonomia e la sua dinamica nell'ambito della propria sfera, perché fin dalle origini nettamente sottoposto all'autorità del principe. Soltanto tenendo presente questo aspetto della realtà politica e sociale della Serenissima si possono capire fenomeni altrimenti incomprensibili, e comunque sorprendenti, come quello della permanenza delle osterie veneziane nel pressoché identico numero e con la stessa identica denominazione dalla metà del XIV secolo alla fine del XVIII.

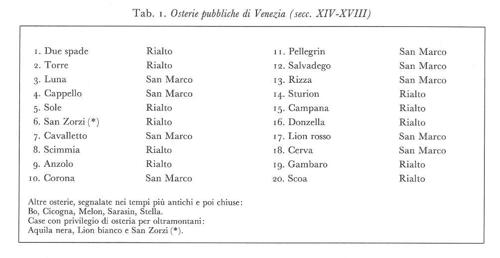

La loro consistenza sembra stabilizzarsi con l'istituzione a San Matteo di Rialto della relativa Scuola, autorizzata dal consiglio dei dieci il 18 luglio 1355 nonostante gli stessi osti, nella loro istanza, riconoscessero che "questo esercizio non sia mestier" (22). Già nel 1347, peraltro, le osterie risultavano essere 24, assai vicine cioè al numero di 23 che ritroviamo all'inizio del Cinquecento e a quello definitivo di 20 che si ricava da tutte le rilevazioni settecentesche (23).

È pur vero che in quello stesso 1347 esse furono ridotte a 13, a causa di una "magna vini penuria" (24) di cui pativa allora Venezia, ma si trattava di un provvedimento occasionale, sebbene non estraneo alla logica del contenimento che stava alla base della condotta governativa. Interventi di questo tipo furono abbastanza frequenti nel corso della prima metà del Trecento, che fu il periodo forse più turbolento nel processo di formazione delle strutture dell'ospitalità veneziana, le quali tendevano a moltiplicarsi, mettendo a repentaglio gli standards qualitativi in via di definizione.

Ma dopo il riconoscimento dell'organismo corporativo non si ha notizia di ulteriori misure restrittive nei confronti delle osterie esistenti e ci sembra verosimile l'ipotesi che già nel 1355, cessata l'emergenza della grande penuria di vini levantini, il loro numero si fosse riattestato sui valori di otto anni prima, senza più discostarsene fino alla citata rilevazione del 1502, sulla quale dovremo tornare e che comunque presenta le 23 "hostarie" pubbliche come un dato ormai consolidato e tutt'altro che recente.

Non è da escludere che la leggera flessione sei-settecentesca dipenda da una via via più rigida interpretazione dell'appartenenza dei vari esercizi al corpo privilegiato: ci riferiamo, in particolare, al caso delle tre "case per oltramontani" (Aquila nera, Lion bianco e San Zorzi), che all'inizio del XVI secolo, forse per giustificare il loro assoggettamento, al pari delle osterie propriamente dette, al dazio del vino a spina, venivano chiamate "case ovvero osterie" (25) e, in quanto tali, comprese nel censimento (a fini fiscali) del 1502, e che invece nel Settecento, dopo un ulteriore, severo richiamo ai loro limiti statutari, furono puntigliosamente classificate come "locande", ossia strutture di mero alloggiamento, con il privilegio "bensì di dar ostaria, ma alli soli oltramontani" (26), e perciò escluse, ad eccezione del San Zorzi, dal novero delle osterie a pieno titolo (legittimate cioè ad erogare un servizio completo di vitto e alloggio a chiunque, forestiero o terrano che fosse).

L'arco di tempo che va dalla metà del Trecento alla fine del Settecento ci appare perciò contrassegnato da una sostanziale stabilità di lungo periodo nella consistenza dell'ospitalità veneziana di mestiere, su valori compresi tra le 24 e le 20 unità, e da flessioni occasionali o meramente congiunturali.

Le osterie o taverne pubbliche (Tab. 1), che emersero definitivamente come struttura di eccellenza dal vasto substrato di esercizi turistici della Venezia tardo-medioevale, sembrano le eredi dirette delle hostarie a pluri, di cui spesso si parla nei documenti anteriori (secolo XIII e prima metà del XIV) in contrapposizione a quelle a minori e che si distinguevano da quest'ultime per la migliore qualità e il più alto prezzo dei servizi (27).

Le hostarie a pluri traevano vantaggio dal privilegio esclusivo di poter offrire "vini puri" (di Romània, di Candia, Malvasia, Ribolla e Trebbiano) ai propri ospiti. A quel tempo, infatti, i pranzi di tono più raffinato si aprivano con dolci e biscotti "accompagnati da malvasia" (28). Le hostarie a minori, invece, con i loro vini terrani a basso prezzo, si rivolgevano a una clientela più popolare, ma la loro diffusione veniva combattuta dalle pubbliche autorità in nome di princìpi moralistici (difesa della famiglia, soprattutto, di cui si paventava l'abbandono da parte di uomini "di bassa condizione", dediti al bere, al giocare e ad altre non meglio precisate "azioni disoneste") (29).

Entrambi i tipi di taverne vennero concentrate, nel corso della prima metà del Trecento, nelle zone di San Marco e di Rialto, "que est ubi videbitur honestius et utilius pro Terra" (30), e forse da un loro ulteriore processo di selezione e unificazione al livello più alto nacque nel 1355 la Scuola degli osti, senza che si abbia più alcuna notizia di distinzione interna tra osterie a pluri e a minori.

Alcune taverne appartenevano a membri dell'aristocrazia, tra i quali si segnala il diarista Marin Sanudo comproprietario della Campana (31); altre ad enti religiosi, come i monasteri di San Lorenzo e di San Servolo, proprietari rispettivamente della Scimmia e del Sole (32); altre ancora ai procuratori di San Marco (33). Tutte venivano messe periodicamente all'incanto e assegnate a privati conduttori dai magistrati della giustizia nuova, i quali poi ne riscuotevano l'affitto per conto dei proprietari (34).

Non era quindi per la natura della proprietà, quanto per il ferreo controllo che, a partire dalla fase iniziale della concessione in appalto, lo stato veneziano, attraverso la sua specifica articolazione politico-amministrativa, esercitava su ogni aspetto della vita e della gestione dell'ospitalità professionale, che le osterie ufficialmente riconosciute erano dette pubbliche.

Una normativa del 1280 sembra recepire, in un miscuglio di prescrizioni autoritative e di impegni autonomamente assunti, il testo di un capitolare preesistente, su cui evidentemente gli osti, o tavernieri, dovevano pronunciare il giuramento ben prima di essersi potuti costituire in fraglia (35).

Acquistata forza di legge con delibera del maggior consiglio, il capitolare imponeva agli osti, innanzitutto, di versare una piezaria di lire 500 alla giustizia nuova, a parziale copertura dei loro debiti presenti e futuri. Secondariamente, li obbligava a tenere, a tutela del cliente, "40 lectos corredatos cum cultris et linzolis" - precisazione, quest'ultima, che la dice lunga sulle incerte (per così dire) condizioni materiali dell'ospitalità medioevale (36). In terzo luogo, vietava loro di ospitare nelle taverne "aliquam meretricem publicam", costume che aveva assunto dimensioni preoccupanti per l'immagine e il buon nome stesso della città, ma che trovava difficoltà (per usare un altro eufemismo) ad essere estirpato. Prescriveva inoltre a ciascuna osteria, per meglio controllare il flusso di forestieri - e anche per impedire l'introduzione di vino non daziato -, di tenere una sola porta d'ingresso, recependo la promessa enunciata in prima persona dagli stessi tavernieri ("si plus haberet, faciam eam murare") e pretendendo la stessa misura nei riguardi di balconi e finestre, attraverso cui eventuali ospiti clandestini potessero furtivamente allontanarsi "in aliquo calle vel rivo" (ma le osterie di San Marco, site in luoghi più facilmente controllabili, furono poi esentate da questi vincoli) (37). Ancora, obbligava gli osti, per non eludere il dazio, ad approvvigionarsi di vino soltanto presso il competente ufficio della giustizia nuova e, sia perché le loro locande non diventassero ricettacolo di avventori che abbiamo visto condannati dalla morale ufficiale, sia per precauzione nei confronti degli ospiti, pii pellegrini o spregiudicati mercanti che fossero, a non tenerne altro che quello considerato necessario per il consumo della propria famiglia (limiti via via rimossi da leggi successive, fino alla completa liberalizzazione del 1421, che autorizzava ogni taverniere ad approvvigionarsi di vino "ad libitum suum", purché fosse pagato il dazio, il cui incremento stava sempre in cima alle preoccupazioni veneziane e costituiva forse il motivo più vero del provvedimento). Sottoponeva infine le osterie a ispezioni sia diurne che notturne da parte dei giustizieri (la cosiddetta cerca) "pro inquirendo si foret fallum".

Un forte impulso alla regolamentazione dell'intero sistema dell'ospitalità veneziana venne all'inizio del Cinquecento dall'istituzione del collegio dei sette savi, cui venne affidato il compito di "raddrizzare" il dazio del vino alla spina, pregiudicato dalla "moltitudine de albergarie, furatole e venditori de vin à menudo", che erodeva la sfera di attribuzioni delle osterie e minacciava di soffocarle (38).

In effetti, il disordine doveva essere grande se nel 1501-1502 il dazio era "ruinato" e stava "totalmente per annichilirsi", con "notabile danno pubblico" e "jattura gravissima de molti nostri cittadini patroni di fondi delle hostarie", delle quali già otto (su ventitré censite) erano "vacue et serade" e le rimanenti sul punto di fare la medesima fine (39).

I sette savi furono chiamati a sostituire nella direzione dello specifico dazio sulle taverne (come veniva anche chiamato il dazio del vino alla spina) il collegio dei dodici savi, che aveva competenze generali in materia e quindi, si presume, troppi dazi cui pensare (40).

In realtà, i dodici non erano rimasti affatto inerti, come dimostra un loro decreto del 1480, che imputava la "ruina del dazio" - già allora se ne parlava in questi termini - innanzitutto al gran numero di albergarie, di cui si stabiliva la chiusura ad eccezione di quelle concesse alle comunità, e in secondo luogo a una serie di frodi e connivenze, cui si tentava di porre rimedio con misure cautelative (41).

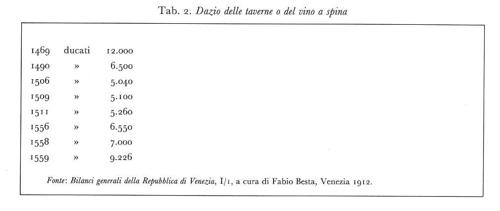

Si trattava di palliativi o di provvedimenti velleitari. Ma neppure il successivo, riconosciuto attivismo legislativo dei sette bastò a riportare il dazio, se non sui 17 mila ducati "altre volte" riscossi (42) - un'indicazione così generica che sembrava alludere a una lontana e irripetibile età dell'oro -, almeno sui più accessibili 12 mila del 1469, un livello che, peraltro, sarà recuperato soltanto un secolo più tardi (Tab. 2).

Nel 1513 il senato addossò la responsabilità del mancato sblocco della crisi ai giustizieri nuovi, accusati non solo di non osservare le "bone ordenation" introdotte con encomiabile zelo dai sette savi, ma addirittura di aver "intaccato" il patrimonio pubblico. Deliberò allora di eleggere tre provveditori alla giustizia nuova, al fine di rimettere ordine in una situazione che pareva irrimediabilmente compromessa ("per il che esso datio impossibile è se possa augmentar") (43).

Se ne deduce pertanto, anche alla luce della pur incompleta serie storica da noi ricostruita, che la crisi del dazio delle taverne, con gli irrisolti problemi del rapporto tra le varie strutture dell'ospitalità veneziana che in esso si riflettevano, si manifestò in un arco di tempo assai lungo, compreso tra gli ultimi tre decenni del Quattrocento e i primi cinque o sei del Cinquecento, e si può attribuire non tanto a questa o quella disfunzione istituzionale, quanto ai limiti strutturali dell'indirizzo vincolistico di origine medioevale di fronte alla crescente complessità dell'ambiente economico e sociale in età moderna.

La rigida normativa su cui poggiavano le taverne veneziane nei primi tempi della loro esistenza (dal XIII al XIV secolo) aveva retto anche grazie alla presenza di strutture comunitarie coatte, le quali, limitando la richiesta di alloggio libero individuale, se da un lato non favorivano il solo settore - quello delle stesse taverne - legalmente autorizzato a offrire un servizio di ricezione completo e rivolto a qualunque tipo di utenza, dall'altro ostacolavano anche il sorgere di concorrenti - sia quelli funzionalmente limitati, erogatori di un servizio parziale, sia quelli abusivi, esercenti attività di cui non erano titolari -, mantenendo così un equilibrio a basso livello tra domanda e offerta di ospitalità non obbligata.

Questo sistema entrò in crisi nel corso del Quattrocento con la crescita impetuosa di nuove forme di accoglienza che la vigilanza dell'ufficio dei giustizieri nuovi e il naturale esclusivismo della fraglia degli osti non bastavano più a contenere nei ristretti limiti della legislazione esistente.

Locande, albergarie, case, camere e volte ad affitto fiorirono nel livello medio-basso della piramide dell'ospitalità veneziana, il cui vertice era rappresentato dalle osterie o taverne. Sia pure con modalità diverse, che riflettevano la varietà di funzioni che venivano chiamate a svolgere, esse erano limitate nel servizio (solo alloggio) o nell'utenza (solo oltramontani).

Accanto a queste forme minori, in quello che potremmo definire il fitto sottobosco dell'"industria turistica" in fase di sviluppo, si moltiplicavano le strutture di sola ristorazione: piccoli locali ove si fornivano minestre povere e pesce fritto (furatole), spacci di vino al minuto (bastioni, banderole, samarchi), bettole ove si esercitava anche il piccolo prestito su pegno (magazeni), rivendite di vini levantini dolci e liquorosi (malvasie) e una miriade di botteghe e botteguccie di minuzzami cotti (trippe, salsicce, carni di taglio meno pregiato come testa e piedi di maiale, pesci piccoli), cai da latte (panna montata), favette (dolcetti a base di mandorle o di pinoli), bussoladi (biscotti a forma di ciambella), fritole (frittelle di farina, di riso, di zucca) ed altre leccarie "a comodo della povertà"(e non solo!) (44).

Tutte queste forme di ospitalità minore o di semplice ristorazione godevano di licenza di esercizio esclusivo del loro particolarissimo mestiere, senza diritto però non soltanto di fornire assieme vitto e alloggio, ma anche di servire un pasto completo, essendo a loro volta il mangiare e il bere tenuti rigorosamente distinti, ad eccezione, come si è detto, delle osterie.

Di fronte alla crescita incontrollabile dell'intera gamma dei servizi turistici veneziani, non bastava aggiornare la tradizionale politica vincolistica, ormai anacronistica nella sua rigidità, ma occorreva riconsiderare i rapporti tra i vari livelli, individuando uno spazio istituzionalmente riconosciuto anche a quelli esterni al nucleo centrale privilegiato. Si trattava, insomma, di riconfermare il primato delle osterie in un contesto aperto, in qualche misura, alle nuove forme dell'ospitalità, rinunciando a un esclusivismo tanto spinto quanto velleitario.

La svolta, preparata dall'istituzione nel 1502 del collegio dei sette savi, non fu però immediata, né radicale: si verificò anzi, inizialmente, un certo inasprimento della linea vincolistica e repressiva, specialmente nei confronti di furatole e albergarie, attraverso un più robusto impianto normativo, controlli più rigorosi e pene più severe.

Ma nel 1505 si delineò il nuovo approccio politico-amministrativo, basato sul nesso riconoscimento/gerarchizzazione. Ad albergadori e cameranti privati (distinti perciò dai gestori di case di comunità) si concesse il diritto di alloggiare, rispettivamente per non meno di uno e di quattro mesi, determinate categorie di forestieri (religiosi; scolari; forestieri da mar; soldati; provisonati - cioè beneficiari di rendita vitalizia - e benemeriti della Signoria), dietro pagamento in conto "dazio de la spina" di sei grossi d'oro al mese per ciascun ospite (tassa peraltro revocata appena un anno dopo) (45). I marinai in attesa di reimbarco nella flotta veneziana vennero autorizzati ad alloggiare "dove li piase", affinché "la Signoria nostra in ogni occorrenzia [...] habi le zurme prompte", e ciò senza alcuna molestia da parte dell'ufficio della giustizia nuova e con esenzione dal "dazio de la spina", proprio "come fano i operari che fano arte in questa città" (46). I forestieri da mar e da terra acquistarono licenza di "allozar dove vorranno", purché non nelle zone di San Marco e Rialto e a condizione di aver dimorato in osteria per tre o sei giorni almeno, rispettivamente (47). Alle poste da vin (bastioni, magazeni e burchi) si riconobbe il diritto - di fatto già esercitato, pur di fronte alle contestazioni degli osti - di vendere vini terrani al minuto "per comodità de la povera zente" come pure "per sanità della terra" (per salute pubblica), sebbene ciò togliesse appunto l'esclusiva alle osterie e fosse perciò "de dano al datio de la spina" (48) (fino ad allora valeva, almeno formalmente, la norma per cui "nemo [...] possit vendere vinum ad minutum in aliquo loco civitati, exceptis tabernis solitis") (49). Antiche consuetudini, come quella che permetteva a chiunque, pur senza licenza, di alloggiare forestieri "dove li par et piace" per un periodo di "zorni otto avanti e otto da poi" la festa della Sensa, vennero infine istituzionalizzate (50).

Come si vede, alcune di queste stesse norme andavano nel senso di tutelare ulteriormente le taverne, impedendo ai privati di affittare per periodi anche relativamente brevi, oppure obbligando i forestieri a "pagare dazio", cioè a passare qualche giorno in osteria prima di trovare una sistemazione diversa e sicuramente più economica.

Pur non essendo alternativo a quello precedente, il nuovo indirizzo perseguito dai sette savi evidenziava tuttavia la volontà di accompagnare il tradizionale vincolismo del governo veneziano con un certo allargamento del diritto di esercitare l'ospitalità, in un quadro politico-amministrativo più efficiente, meno esclusivista e tuttavia fortemente gerarchizzato attorno al nucleo privilegiato delle osterie.

In effetti, la situazione sembrava ormai sfuggire al controllo delle magistrature competenti, come si può arguire da una molteplicità di indizi, primo fra tutti la persistente crisi del dazio delle taverne. La tambureggiante produzione legislativa dei sette savi, che ridefiniva le competenze delle varie strutture dei servizi turistici, stabilendo regole, divieti e relative sanzioni, confermava questa impressione. Come pure l'accentuata attività di controllo e repressione, che faceva perno non soltanto sull'ufficio della giustizia nuova - dotato nel 1517 di uno speciale corpo di polizia

composto di un capitano e otto guardie (51) - ma anche sulla rappresentanza corporativa, cui fu concesso nel 1502 di eleggere un soprastante con potere ispettivo autonomo (il diritto di cerca, del quale l'Arte era titolare già dal 1280 e che ora veniva affidato a una figura specifica, la cui nomina doveva essere confermata dai sette savi e cui spettava un'utilità di soldi due per lira di contravvenzione) (52). Anche la frequenza delle liti, solitamente promosse dai tavernieri nei confronti di tutti i soggetti minori dell'ospitalità veneziana (locandieri, albergadori, cameranti, furatoleri, tripperi, luganegheri, cai da latte, scaleteri, mercanti da vin), e la stessa ossessiva ripetitività dei richiami all'osservanza delle leggi, accompagnati da minacce di sanzioni molto severe e a volte grottesche (multe, requisizioni sommarie, carcere, frustate e perfino taglio del naso) (53), rafforzavano l'idea di uno stato di malessere e confusione. La consapevolezza di questa situazione indusse il governo veneziano, a partire dai primi anni del Cinquecento con l'istituzione del collegio dei sette savi, a una politica di cauto riconoscimento di realtà di fatto in un'ottica di sostanziale continuità del regime vincolistico.

In effetti, ciò che le autorità statali e il corpo privilegiato chiamavano frodi, e che noi con occhio distaccato vediamo come il prodotto di un'evoluzione indotta dalla diffusione dell'economia monetaria in tutti i punti della complessità sociale in via di rapido sviluppo all'alba dell'età moderna, erano all'ordine del giorno nel periodo in esame e i patetici divieti replicati dalle magistrature veneziane sembrano essere serviti, paradossalmente, soltanto a darci un quadro vivo e insieme realistico della situazione che essi volevano colpire, come si può vedere da questo esempio:

Nel luogo delle poste non vi possino esser né banche, né tavole drezzade, né frascade, né altra sorte di simile comodità.

[...] Non sia lecito a tripperi, scaletteri, cai da latte, né altri venditori, andar né mandar al luogo di tali poste, sì da vini terrani come da malvasia, a vender bussoladi, trippe, rafioli, cai da latte o alcuna altra sorte de liccarie, né esca a tali bevagni, sotto péna di esser frustadi.

Non possino in detti luoghi far ballar, né simili conventicole, né zogar a modo alcuno (54).

Nel 1516, una controversia tra osti e luganegheri in merito alla vendita di salsicce cotte che i primi rivendicavano come monopolio del loro mestiere venne risolta dai sette savi a favore dei secondi, escluse però le zone di San Marco e di Rialto (55). Queste due aree, in effetti, apparivano sempre di più come il terreno del privilegio assoluto per i conduttori delle osterie, lo spazio istituzionalmente protetto in cui ogni tentativo di riconoscere ad altri soggetti diritti da essi considerati esclusivi veniva visto come un attentato al dazio delle taverne.

Le osterie nell'ambiente economico e sociale del tempo

Rimasto insula in un senso dettato più dalla memoria storica delle sue primitive condizioni ambientali e dalla sua spiccata vocazione commerciale che dalla configurazione fisica da esso assunta dopo le profonde trasformazioni urbanistiche dei secoli XI-XIV (interramenti, edificazioni, sistemazioni viarie) che ne avevano parzialmente sfumato i contorni, senza ovviamente poterli cancellare del tutto, non foss'altro che per la netta delimitazione rappresentata dall'ansa del Canal Grande sul suo fianco sud-orientale, Rialto era il centro della vita commerciale e finanziaria della città, mercato nel senso più ampio del termine (dal commercio al minuto agli affari su scala mondiale).

Altrettanto poteva dirsi, con riferimento al ruolo politico e amministrativo, dell'area di San Marco, insula anch'essa in un senso più storico e funzionale che territoriale.

Le taverne erano abbastanza equamente distribuite tra le due zone (11 a Rialto e 9 a San Marco) in cui erano state confinate sin dal XIII secolo in considerazione del particolare pregio, rispettivamente commerciale ed istituzionale, e della maggiore possibilità di controllo delle zone stesse. Ma all'interno dell'insula realtina, ove più intensa e tumultuosa si svolgeva la vita quotidiana della città, con il ritmo frenetico dei traffici di ogni genere e la pressione incontenibile di masse di individui di ogni tipo e condizione - soprattutto mercanti, operatori finanziari, artigiani, operai, burchieri, facchini, venditori al minuto e all'ingrosso, compratori, visitatori, funzionari e impiegati di varie magistrature, guardie, prostitute e gente di malaffare (56) -, ebbe modo di costituirsi il principale punto di addensamento delle osterie veneziane, raggruppate tra ruga vecchia San Giovanni e campo delle Beccarie, in uno stretto reticolo di calli che portano ancora i loro nomi (Scimmia, Campana, Due spade, Torre, Anzolo, Bo e, poco più in là, Donzella e Sole), alle spalle di campo San Giacomo che era il cuore pulsante del mercato.

Titolari del diritto esclusivo di "cuccinare e vendere ogni sorte di commestibile cotto, sì di carnami, polami, pesce, che di cadaun genere, dar da mangiar e bevere e fare ostaria a suo piacimento" (57), dando ospitalità a chiunque, a prescindere dalla sua origine, razza o religione, le taverne godevano di altri privilegi, come quello, rimasto in uso fino al Quattrocento, di tenere stalla per i cavalli, che altrimenti dovevano essere condotti nei "soliti ospizi" (58).

Altro privilegio degli osti era quello di ricevere pegni dai clienti sprovvisti di denaro, con l'obbligo, spesso eluso, come dimostra un severo richiamo da parte del collegio dei sette savi, di tenerli per otto giorni a disposizione di un eventuale riscatto prima di consegnarli alla giustizia nuova per la vendita all'incanto, pena l'indennizzo integrale del valore dichiarato dai proprietari degli oggetti "smarriti" (59).

Il principale obbligo cui dovevano sottostare i tavernieri era quello di abitare con famiglia e servitù nella loro osteria, probabilmente allo scopo di dare maggiore affidabilità e continuità alla gestione di un servizio di pubblica utilità.

Oltre al conduttore, ai suoi famigliari e alla domestica, vi si trovavano almeno un canever (addetto alla cantina), un sottocanever, un piccolo di caneva (garzone di cantina), un cuoco, un sottocuoco, un cameriere, uno sguattero e, a volte, uno sfadigante (60).

Da alcune rilevazioni settecentesche sulla consistenza della servitù nelle osterie veneziane si ha la netta impressione, anche se i dati si riferiscono a un periodo successivo a quello da noi preso in esame, che le taverne di San Marco fossero meglio dotate di personale (spesso compaiono non uno ma due o tre caneveri, cuochi, camerieri ecc.) rispetto a quelle di Rialto e che questo indicatore di una qualità probabilmente più elevata del servizio potesse dipendere dalla diversità, non meno accentuata in età rinascimentale che nel secolo dei lumi, del rispettivo contesto ambientale: più appartate le prime, distribuite nell'immediata periferia della platea marciana (ma, con Rizza e Pellegrin direttamente affacciate sulla piazzetta dei Leoni e Cappello addirittura sulla Piazza) e perciò a contatto con ceti sociali e stili di vita più selezionati; più esposte le seconde alle "contaminazioni" di una massa brulicante di persone dedite alle attività o ai traffici più disparati e a comportamenti che andavano dal più schietto tono popolare ai costumi più triviali.

Di certo la prossimità del castelletto, il recinto entro cui dovevano ritirarsi le meretrici al suono della prima campana, creava non poco imbarazzo in un ambiente, quello delle taverne, che già di per sé si prestava moltissimo a infiltrazioni di questo tipo (61).

Proprio a un tale equivoco insediamento, infatti, sembra possa attribuirsi la chiusura dell'osteria all'insegna del Bo, a San Matteo di Rialto, ove le "bone persone" fuggivano la coabitazione con donne malfamate e il cui edificio "de necessità convien star vodo", e altrettanto sembra essere capitato alle osterie all'insegna del Melon, del Sarasin e della Stella (62). Ma anche quelle del Gambero, delle Due spade e dell'Anzolo dovettero fare i conti con l'invadenza di botteghe e volte da meretrice, che si stabilivano accanto e perfino dentro le loro mura, riuscendo infine a liberarsene nel clima di riorganizzazione efficientistica del settore portata avanti dal collegio dei sette savi (63).

D'altra parte gli stessi tavernieri, stretti tra gli elevati costi di gestione (soprattutto per affitto, salari e dazio del vino alla spina) e la forte concorrenza degli esercizi abusivi, trovavano a volte conveniente ospitare qualche cortigiana, allo scopo di ricavarne sia una pigione modesta ma continuativa, che guadagni supplementari da clienti desiderosi di incontri galanti.

Le pubbliche autorità, da parte loro, oscillavano tra il divieto e la tolleranza, propendendo per la seconda in considerazione del vantaggio che ne avrebbe ricavato il "dazio de la spina":

Perché al presente l'è proibito alle mamole poder star la notte in le ostarie, sia ordenado et concesso alle predette mamole poder star de notte in le dette ostarie, perché per le ditte et altre persone disoneste le caneve se fa bone, che è utile del nostro dazio (64).

Questo atteggiamento sfacciatamente utilitaristico, se poteva funzionare in un contesto come quello realtino - ove si giunse addirittura a creare un diritto di esclusiva, decretando "che le pubbliche meretrice de Rialto non possa manzar né bever se non in bordello, taverne et hosterie" (65) -, si fermava, non si sa però fino a che punto veramente, dinanzi alla sacralità dell'area marciana: "quod in tabernis et hostarijs platee Sancti Marci meretrices non possint se reducere de die neque de nocte" (66).

Il diritto esclusivo degli osti di vendere vino al minuto - che però nelle contrade più popolari era concesso anche alle poste o magazeni da vin - era difeso dalle magistrature competenti con un accanimento non inferiore a quello degli stessi titolari del privilegio.

Le meretrici e i loro accompagnatori potevano eccezionalmente bere anche fuori dalle taverne, ma soltanto vino "comprato alle hostarie" (67). Inoltre, potendo, sia pur illusoriamente, presumersi che "manzando esse mamole in Rialto non possono bever altro vin che vin daziado", i giustizieri nuovi imposero a codeste femmine non soltanto di stare rinchiuse la notte nel castelletto, ma anche di non tener casa e di non mangiare né bere fuori dell'insula anzidetta (68).

In questa zona, però, con tutta evidenza nonostante l'ottimistica opinione ufficiale, non si beveva soltanto vino daziato. Nel lungo tratto di canale prospiciente la fondamenta del Vin e perfino in quello, ben più ristretto, posto dinanzi al campo della Pescheria, era tutto un affollarsi di barche, burchi e peate che vendevano sì vino all'ingrosso, ma costituivano anche una tentazione continua e una facile opportunità di infrangere la legge: come distinguere, infatti, la sorsata di assaggio, esplicitamente consentita, dalla libagione proibita? Eppure i giustizieri nuovi si affannavano a vietare di bere a Rialto "in compagnia" se non vino di taverna e in ogni caso di bere sulle barche ormeggiate alle rive "salvo che per gustar" (69). Ma quella di unirsi "in compagnia" nelle volte di Rialto e bere una quarta (più di venti litri) di vino non daziato era una pratica troppo diffusa, soprattutto nell'ambiente artigiano (70), per poterla eliminare per decreto.

L'insistenza del governo veneziano nell'individuare e contrastare ogni fattore di possibile turbativa al buon andamento del dazio delle taverne arrivò al culmine nella delibera dei sette savi in cui si invitavano gli stessi conduttori di osterie a "non desviar le persone da esse, perché da quelle depende et traze il datio" (71). Quasi fossero funzionari erariali anziché individui spontaneamente interessati alla buona gestione della loro impresa, gli osti venivano dunque sospinti dalla logica fiscalistica dello stato veneziano ad autoregolare il loro comportamento in funzione del dazio.

Ufficiali della giustizia nuova erano deputati a misurare i travasi nelle cantine delle osterie ed a recarvisi due volte al giorno, di mattina e di sera, "a tuor i semi", cioè a stimare le giacenze di vino, calcolandone, per differenza, i consumi giornalieri e avendo sempre cura di sigillare i contenitori, o vaselli, onde evitare immissioni fraudolente (72). Ma, nonostante queste e altre precauzioni - come quella di "far una descrition per le stime de' semi tolti nel dì precedente cum i alozadi di quel dì stesso", vale a dire di rapportare i consumi stimati con l'utenza effettiva e di valutarne l'attendibilità (73) -, le frodi avvenivano comunque e, quel che è peggio, d'intesa con i "deputati a tener li semi" (74).

Un artigiano muranese era incaricato di fabbricare vasi di vetro bollati e un altro di segnarli con un cerchio colorato intorno al collo in corrispondenza della relativa misura di capacità (grossa, terzo e piccola); il masser della giustizia nuova doveva poi confrontarli con i campioni di bronzo conservati presso l'ufficio (75). Anche in questo caso, però, non mancavano i tentativi di frodare il fisco e ovviamente, anzi soprattutto, i consumatori -, arrivando fino al punto di manomettere i campioni originali accorciandone il collo (76).

Le altre strutture dell'ospitalità veneziana

Nel complesso e variegato sistema dell'ospitalità veneziana, le locande venivano subito dopo le osterie, differenziandosi da queste essenzialmente per il fatto di non poter offrire né da mangiare né da bere, ma soltanto alloggio, ad eccezione di quelle più note Aquila nera, Lion bianco e San Zorzi -, le quali godevano del privilegio di poter servire anche il vitto, ma "solamente agli oltramontani" (77).

Secondo le precise disposizioni stabilite dal senato, il conduttore doveva essere "alemanno" e non poteva "alloggiare Italiani per alcun modo" (78): mentre quest'ultima regola veniva rigorosamente osservata, integrandosi e dando completamento al divieto relativo ai pasti, non sempre si riusciva a soddisfare la prima, a causa delle difficoltà, che emersero nel corso del Seicento, di trovare conduttori anche non tedeschi. Così, dopo la vendita, rispettivamente nel 1630 e nel 1647, di due di queste locande a privati (l'Aquila nera a Francesco Gradenigo per 2.201 ducati e il Lion bianco a Girolamo Dolfin per 800), si ha notizia di gestori dal nome chiaramente italiano, quando non addirittura di sospensione dell'esercizio per mancanza di offerte (79).

Tuttavia, questo andamento così stentato si riferisce chiaramente a un periodo, il XVII secolo, successivo a quello di cui ci stiamo occupando, allorché, per effetto concomitante del crollo del mercato tedesco durante la guerra dei Trent'anni e della fine dell'egemonia veneziana nel commercio marittimo internazionale, le relazioni economiche tra Venezia e la Germania subirono una crisi gravissima, dalla quale non riusciranno più a risollevarsi.

La struttura fondamentale dell'ospitalità rivolta ai mercanti di origine germanica non era tuttavia costituita dalle locande "per oltramontani", bensì da un'istituzione coatta, il fontego dei Tedeschi, del quale le suddette locande rappresentavano, di fatto, delle vere e proprie succursali.

La pur notevole capienza del fontego, infatti, si rivelava insufficiente nei periodi di maggiore afflusso di forestieri, anche per l'affermarsi, tra il XIV e il XV secolo, di alcune cattive abitudini, come l'affitto a tempo indeterminato di un cospicuo numero di camere (36 su 56) ad opera delle compagnie mercantili, che favorivano i propri soci a danno degli operatori individuali.

Quest'ultimi, a causa della ridotta disponibilità di alloggio nella struttura istituzionalmente deputata ad ospitare i mercanti di origine germanica, erano perciò "costretti andar alle hostarie cum el suo aver, cum grandissimo pericolo delle sue persone e molto malcontenti" (80). Le locande "per oltramontani" costituivano dunque un ripiego per quei singoli che non riuscivano a trovare spazio nel maestoso edificio posto sul Canal Grande di fronte a Rialto.

Sorto negli anni Venti del Duecento, il fontego fu ricostruito, tra il 1505 e il 1508, più bello e imponente di prima il costo complessivo fu di 30 mila ducati -, dopo un incendio che lo distrusse completamente. Era di proprietà dello stato veneziano e i mercanti della "nazione alemanna" - costituitasi in corpo nel 1492 - dovevano abitare, tenere le merci e svolgere le operazioni di compravendita al suo interno.

Esso era dotato di tutto ciò che poteva servire all'insediamento di una comunità di mercanti caratterizzata, nel suo insieme, da una consistenza relativamente stabile, seppure con un ricambio interno più o meno frequente: camere (diventate un'ottantina dopo la riedificazione cinquecentesca), uffici, volte, magazzini, caneva, cucina e refettorio, quest'ultimo con due tavole rigidamente separate, cui facevano riferimento, da un lato, i mercanti di Ratisbona (Germania bassa), dall'altro, quelli di Norimberga (Germania alta). I primi, evidentemente, si sentivano gli unici, autentici eredi di una grande vicenda economica che aveva attraversato l'intero medioevo e che però nel corso del Cinquecento sentiva crescere la minaccia di nuovi assetti nell'economia-mondo, il cui centro andava allocandosi sulle rive dell'Atlantico, marginalizzando progressivamente il vecchio asse commerciale tra Venezia e la Germania meridionale.

Il fontego era governato da tre visdomini scelti tra la nobiltà veneziana, diretto da un sovrastante, amministrato da un economo, custodito da un masser e da un portier. Il personale comprendeva inoltre un gran numero di senseri, incantadori, segretari, scrivani, pesadori, bolladori, ligadori e bastasi.

La "nazione alemanna" - che comprendeva, oltre ai Tedeschi propriamente detti, anche Trentini, Boemi, Polacchi e Ungheresi - eleggeva, da parte sua, una rappresentanza corporativa, i cottimieri (così chiamati dal nome dell'imposta - il cottimo - che esigevano dai membri della comunità per coprire le spese associative e amministrative di loro competenza), i quali dal 1578 fruirono anche del titolo di consoli. Disponeva inoltre di personale proprio, come fattori, cuochi e caneveri (81).

Oltre a quella alemanna, altre nazioni - turca, persiana, greca, armena, lucchese, albanese, fiorentina ecc. - disponevano nella città lagunare di un proprio fondaco, ma nessuno di questi, nemmeno il fontego dei Turchi, poteva competere per importanza, grandezza e funzionalità con quello dei Tedeschi (82). In realtà, nella maggior parte dei casi, si trattava, più che di fondaci veri e propri - strutture pubbliche caratterizzate da un rigido esclusivismo mercantile -, di alberghi, ossia alloggi privati riconosciuti dallo stato, generalmente dotati di magazzini per il deposito delle merci e riservati a forestieri di una determinata nazionalità (spesso ma non necessariamente mercanti).

Un caso a parte era costituito dagli Ebrei - circa un migliaio di individui nel periodo esaminato - i quali, pur suddivisi in diverse Scuole o nazioni (tedesca, italiana, levantina, ponentina), venivano trattati come un'unica comunità straniera a motivo della loro religione. Sottoposti alla sopraveglianza di particolari magistrature (sopraconsoli, ufficiali al cattaver e cinque savi alla mercanzia), gli Ebrei furono concentrati, tra il 1516 e il 1540, in un'area ben delimitata della città: il Ghetto. Qui edificarono le loro case e i loro luoghi di culto, continuando a svolgere i mestieri tradizionalmente praticati nei secoli dell'insediamento sparso: prestatori su pegno, strazzaroli o venditori di articoli usati, medici e, aggirando i divieti, mercanti. Anch'essi, come gli altri gruppi esistenti a Venezia, erano organizzati in corpo, denominato università degli Ebrei, che assolveva ai compiti associativi e di autogoverno della comunità ebraica attraverso l'assemblea generale e una rappresentanza costituita da sette gastaldi (83).

Gli Ebrei non residenti, privi com'erano della condotta, ossia dell'autorizzazione ad abitare in città con la propria famiglia, potevano fermarsi a Venezia per non più di quindici giorni, con l'ulteriore limitazione, a partire dal 1496, che ciò potesse avvenire una sola volta l'anno (84). Questa maggiore chiusura si spiega con il crescente afflusso, iniziato proprio alla fine del XV secolo e destinato a prolungarsi in quello successivo, di profughi ponentini costretti all'esodo dalle persecuzioni cui erano sottoposti in Spagna e Portogallo.

Il movimento di entrata, che il restrizionismo ufficiale poté contenere ma non impedire, aveva fino ad allora riguardato, soprattutto, mercanti da terra e da mar. In particolare i "forestieri hebrej da mar" avevano diritto, al pari dei loro colleghi cristiani, di sistemarsi dove volevano dopo aver ottemperato all'obbligo di "allozare tre zorni alla hostaria sua di hebrej". Si trattava, evidentemente, di una struttura analoga alle "locande per oltramontani", con vitto e alloggio rigidamente riservato ai membri di una determinata nazione o comunità. Di essa non si hanno ulteriori notizie, se non che era in piena attività alla vigilia dell'istituzione del Ghetto (85).

Altre peculiari strutture dell'ospitalità veneziana erano le albergarie. Già abbiamo accennato all'esistenza, accanto a quelli più importanti dei Tedeschi, dei Turchi e dei Persiani, di fondaci in formato ridotto, o meglio alberghi, destinati ad accogliere uomini d'affari di determinate nazioni. Si costituivano per grazia o concessione del governo veneziano o, più spesso, su iniziativa spontanea, ma poi riconosciuta ufficialmente, di gruppi di mercanti stranieri domiciliati a Venezia, come nel caso degli "alberghi dei Greci", di cui si ha notizia in epoca successiva al periodo studiato.

Si trattava di un certo numero di alloggi, di proprietà di alcuni uomini d'affari di origine greca, destinati ad ospitare "mercanti ateniesi, moldavi, bulgari, servi, bossinesi, albanesi et altri Greci della Macedonia, Tessaglia, dell'Epiro, di Gianina et altre parti della Grecia con mercanzie per summe rilevanti" (86). Processati perché non pagavano il "dazio dell'albergaria", gli albergatori vennero assolti ed esentati anche per il futuro da questo gravame perché il traffico che si svolgeva tra le loro mura era di "considerabile benefizio pubblico per li dazi d'entrata et uscita" (87): una conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che nella gerarchia fiscale veneziana i proventi doganali stavano sempre al primo posto.

Comprese nell'ampia categoria delle albergarie, le case di comunità erano istituzioni assolutamente peculiari nel panorama dell'ospitalità veneziana, alle quali era concesso di accogliere nobili, personalità notevoli (ambasciatori, oratori, prelati ecc.) e cittadini originari di centri della Terraferma suddita e non (88).

L'arredo e le spese di gestione (affitto e personale) erano a carico delle rispettive comunità, che dovevano anche scegliere un custode o conduttore, responsabile di fronte alle autorità veneziane del corretto esercizio delle sue funzioni e in particolare del rispetto della specifica normativa sulle albergarie (obbligato perciò a una piezaria di 300 lire di piccoli) (89).

Erano i custodi, infatti, a finire sotto accusa per gli abusi riscontrati dai magistrati della giustizia nuova, soprattutto per aver dato alloggio a persone che non ne avevano titolo, facendo delle loro case "pubbliche hostarie per cavar quella più utilità li è possibile" (90). Che questa tentazione fosse molto forte lo si può facilmente intuire dal fatto che gli ospiti in regola con le prescrizioni di legge non erano tenuti a pagare che una tassa di "due soldi per persona" (91) per un servizio che non doveva assolutamente comprendere alcuna forma di ristorazione e che quindi, almeno formalmente, non permetteva guadagni extracontrattuali ai conduttori stessi (92).

Queste particolari albergarie erano insomma una forma di ospitalità privilegiata, della cui gestione si facevano interamente carico le rispettive comunità. Tutti i centri più importanti dello Stato da terra - sicuramente Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Feltre, Brescia, Bergamo, Udine e Cividale con l'intera Patria del Friuli -, all'indomani della conquista veneziana, ebbero casa nella capitale (93), mettendo così a disposizione dei propri cittadini, si presume per periodi non lunghi e per missioni di interesse istituzionale o comunitario, un alloggio sicuro e pressoché gratuito, liberi dall'obbligo di dover prima passare sei giorni in osteria.

Gli alloggi privati si possono considerare come l'enorme spazio residuale del sistema di ospitalità veneziano. Abbiamo già accennato alle albergarie private, rivolte a particolari categorie di persone solite a lunghi soggiorni nella città lagunare (religiosi, soldati, marinai, mercanti da mar ecc.). Sebbene il nome possa evocare strutture di una certa importanza, non si trattava in realtà che di modesti alloggi popolari, affittati dai loro conduttori, detti albergadori, dietro rilascio di una licenza mensile da parte dei sette savi (94).

Prima di occuparci dell'accoglienza di cui potevano disporre i forestieri che non rientravano nell'ampia casistica fin qui delineata del "turismo protetto" e che non intendevano o non erano in grado di avvalersi del comodo ma costoso soggiorno in osteria al di là dei tre o sei giorni imposti dalla legge, dobbiamo ancora parlare di due forme di ospitalità, in qualche modo agevolata, cui potevano accedere particolari categorie di persone.

La prima era di fare compagnia de albergaria, associazione di un certo numero di individui, accomunati da un medesimo scopo nel loro soggiorno a Venezia, per l'affitto di una casa privata (95); ma questa opportunità venne riservata, a partire dal 1503 e nell'ambito della riorganizzazione efficientistica portata avanti dai sette savi, soltanto a singoli nuclei famigliari (96).

La seconda era rivolta, come si è avuto modo di accennare, a due gruppi di forza-lavoro di grande importanza per un centro marittimo e industriale come Venezia: marinai della flotta e operai delle Arti. Entrambi avevano piena facoltà di "allozar et albergar dove [ad essi] parerà più utile et commodo", senza dover sottostare a imposizioni o restrizioni, salvo quella, di carattere generale, che proibiva di trovare alloggio in casa di persone condannate per "albergaria proibita", ossia per violazione delle leggi sull'ospitalità (97).

Coloro i quali capitavano a Venezia senza poter usufruire di particolari e più favorevoli forme di accoglienza avevano di fronte a sé due alternative: le taverne, da un lato, case e camere private, dall'altro.

Non conosciamo le tariffe praticate dalle osterie nel periodo esaminato. Sulla base delle scarne notizie riportate dallo Zaniboni, due locande veneziane, San Zorzi e Aquila nera, avrebbero fatto pagare ai loro clienti tedeschi, rispettivamente nel 1484 e nel 1550, prezzi oscillanti tra 1/3 e 1 ducato pro capite al giorno, a seconda che viaggiassero senza o con cavallo al seguito (98). Se questo era l'ordine di grandezza del costo del soggiorno in strutture che, pur con il limite di essere riservate a oltramontani, si potevano accostare alle osterie quanto a qualità del servizio e, presumibilmente, anche quanto a tariffe, si può concludere con tutta tranquillità che esse, osterie o locande che fossero, erano veramente inaccessibili alle tasche di un forestiero di condizione modesta, il quale avrebbe esaurito il proprio salario mensile nel giro di pochi giorni.

Restava quindi il grande mare degli alloggi privati, cui si poteva tentare di accedere direttamente, eludendo l'obbligo del preventivo soggiorno in osteria (sul quale, forse, le autorità erano anche disposte a chiudere, selettivamente, un occhio). Ma le condizioni non erano facili, come si deduce da una legge assai perentoria e più volte reiterata: "non si possano affittar camere o altra abitazion con letti o massarie, ma solamente vacue, né [...] per minor tempo di mesi quattro" (99).

Si trattava di una norma-capestro, perché costringeva gli stranieri in attesa di riprendere il viaggio (come i pellegrini) o interessati a un breve soggiorno (come gli aristocratici, gli uomini di cultura, i singoli mercanti ecc.) a servirsi delle taverne. A meno che non fossero personalità tali da venir considerate ospiti di stato, alla cui accoglienza avrebbe allora provveduto direttamente il governo veneziano.

Ai forestieri meno facoltosi, e anche meno frettolosi, perciò, conveniva o forse non rimaneva altro che immergersi in quello che abbiamo definito il grande mare della comune ospitalità privata e ingaggiare in esso una lotta accanita con le magistrature competenti, fatta di piccole ma continue elusioni e violazioni di legge.

Ed ecco, allora, levarsi la denuncia del collegio dei sette savi, secondo i quali i forestieri che prendevano camere in affitto stavano solamente "dieci over quindici zorni o poco più", con "danno grandissimo de questo datio" (100), cioè delle osterie sulle quali si reggeva il dazio. Il rimedio fu drastico: deposito anticipato dell'affitto di quattro mesi presso il notaio del collegio (101).

Altra questione sollevata dai suddetti magistrati riguardava più direttamente la categoria dei mercanti, alcuni dei quali, dopo aver affittato delle volte a Rialto e a San Marco, "nel cuore delle osterie", non si limitavano a depositarvi le loro merci e a farvi mercato, ma vi alloggiavano "mangiando, bevendo e dormendo" anche in compagnia, ciò che era severamente vietato (102). In questo caso il collegio, di solito così risoluto, si limitò sostanzialmente a ribadire il divieto, senza prendere ulteriori precauzioni: ma qui non era in gioco soltanto il dazio del vino alla spina, bensì anche quello di entrata e di uscita delle merci, e allora, tra ferma applicazione della legge e attesa di maggiori entrate fiscali, la scelta era meno scontata e l'incertezza poteva paralizzare i magistrati più efficienti e decisi.

Dalla lettura di alcune licenze concesse dai sette savi ad allozadori privati, risaltano chiaramente sia i meccanismi amministrativi messi in moto dalle leggi sull'ospitalità, sia la libertà di manovra che i magistrati si concedevano in presenza di condizioni particolari, a volte di vera e propria emergenza. Quella che segue è una licenza-tipo, che configura uno scenario apparentemente normale:

Concedemo licenzia a l'infrascritti forestieri bergamaschi, in execution della leze, per haver facto legitima fede haver prima allozato a la hostaria de la Campana, et che allozar possano liberamente in casa de Andrea Petiner sta a San Zuanne Nuovo, et li è per serviti et accomodati di ogni cosa necessaria per il suo comodamente allozar per quanto tempo li accaderà de star. Et vaglia non siando condanà, et non habian altri mandati, né altri forestieri allozati in casa, et obligarse de non li dar né pan, né vin, né altro da manzar (103).

In altre situazioni emergono invece irregolarità anche gravi, che le autorità erano evidentemente disposte a tollerare, come nel caso seguente, in cui si tace sul mancato rispetto dell'obbligo del preliminare soggiorno in osteria e si transige, in ossequio all'ospite, sulla condanna della locatrice per "albergaria proibita" (deroghe di eccezionale rilievo, che potrebbero giustificarsi soltanto per motivi altrettanto eccezionali, come, volendo escludere ragioni personali o affettive, un esaurimento dell'offerta nelle strutture turistiche veneziane):

Concedemo licenzia a Vizenzo da Navarra cum li infrascritti sui homeni, che allozare possino liberamente in casa de donna Orsa, sta a Santa Maria Formosa, et li è per serviti et accomodati de ogni cosa necessaria per il suo comodamente allozare per quanto tempo li accaderà di stare, non obstante che la sia condannata, per gratification del dicto domino [...] (104).

Il posto del turismo nell'economia e nella società veneziana

Nel 1500 la Serenissima ci appare, dal mirabile disegno di Jacopo de' Barbari, compiuta nella sua configurazione urbanistica; la sua popolazione era in ascesa, già allora ben oltre i centomila abitanti ed avviata a raggiungere i 168 mila dopo la metà del secolo; la sua potenza economica aveva ormai raggiunto e superato il punto di massimo sviluppo relativo e stava come sospesa, né rassegnata, né passiva, di fronte al lento, quasi impercettibile maturare delle condizioni del prossimo declino, ma le crescenti difficoltà determinate dall'avanzata turca in Levante e dall'apertura delle nuove rotte oceaniche non avevano ancora scosso il primato del commercio marittimo nell'economia cittadina, consentendole di mantenere pressoché intatta la sua prosperità per tutto il Cinquecento; la stessa ricostruzione, nel 1505, del fontego dei Tedeschi e l'intensità dei traffici che per il suo tramite continuò a svolgersi con l'Europa centrale fino ai primi anni del secolo successivo evidenziavano, nonostante la perduta egemonia, una presenza ancora significativa del mercato realtino nel nuovo policentrismo internazionale in via di formazione.

La buona tenuta dell'economia favoriva, da un lato, un diffuso benessere, dall'altro, lo straordinario, ancorché tardivo, sviluppo artistico del Rinascimento veneziano, che dava ulteriore alimento all'inesauribile capacità di attrazione del centro lagunare; veniva così esaltato il ruolo del settore terziario e in particolare dei servizi turistici. Nel 1642, secondo i calcoli di Daniele Beltrami, il 18,7 per cento dei capifamiglia popolani occupati nelle Arti esercitava mestieri che nella classificazione originaria, accolta dallo storico della demografia veneziana, vengono raggruppati sotto la voce "servizi vari", secondo un criterio di larga composizione professionale, che includeva sia gli addetti all'"ospitalità" che alle "comunicazioni" (105). Si trattava di uno dei principali comparti dell'economia cittadina, che risultava superato soltanto dal tessile e dall'alimentare e del quale il vero e proprio settore turistico od ospitaliero costituiva la parte più significativa (una valutazione meno approssimativa del suo peso relativo è assai ardua, perché occorrerebbe prendere in considerazione anche gli occupati esclusi dalle rilevazioni ufficiali, che in questo specifico ramo di attività, particolarmente esposto all'abusivismo, potrebbero risultare superiori alla norma).

In ogni caso, quanto detto fin qui sull'argomento della ricerca ci sembra confermi l'ipotesi di partenza: Venezia rinascimentale disponeva di un sistema di ospitalità assai evoluto, che già nel Duecento si era definitivamente staccato dai caratteri di generalità e gratuità che lo avevano accompagnato in epoca precedente.

Articolato in una molteplicità di strutture volte a soddisfare, a fini di lucro, le diverse esigenze di un'ampia gamma di figure sociali (dai pellegrini, ai mercanti, ai marinai, agli artigiani, ai rappresentanti di comunità nazionali e di paesi stranieri, ai viaggiatori tout court o turisti ante litteram), questo sistema rifletteva la ricca e complessa realtà che gravitava sul centro lagunare e, nel medesimo tempo, contribuiva a comporla.

Esso muoveva una molteplicità d'interessi, cui facevano capo altrettanti soggetti. Proprietari di immobili, i quali traevano cospicue rendite dall'affitto di osterie, locande ed alberghi (Marin Sanudo, proprietario a Rialto dell'edificio che ospitava, oltre a varie botteghe, anche l'osteria della Campana, ricavava da questa, che "è picciol luogo", un fitto annuo di 250 ducati, che "paga più ch'al primo palazzo della terra") (106) Conduttori - tavernieri, locandieri, albergadori, allozadori e cameranti -, i quali difendevano i loro diversi margini di profitto dalla pressione congiunta del fisco e della rendita. Dipendenti cuochi, caneveri, camerieri, garzoni, sfadiganti e serventi vari -, i quali trovavano nello svolgimento delle diverse mansioni interne al settore alberghiero l'opportunità di guadagnarsi un pur modesto salario. Tanti piccoli esercenti - furatoleri, bastioneri, malvasiotti, scaleteri, luganegheri, tripperi e venditori di minuzzami -, che praticavano i loro mestieri spesso ai limiti della legalità, nella perenne tentazione di invadere gli spazi protetti dell'ospitalità privilegiata. Operatori turistici - tolomazi -, che guidavano i pellegrini durante la sosta in città, tosandoli più che possibile. Patroni di nave, i quali imbarcavano per la Terrasanta quei devoti viaggiatori, aiutandoli a spogliarsi, tra l'andata e il ritorno, di quanto poteva ancora appesantire la loro vita terrena. Impiegati in attività produttive - vittuaria, tessile, vetraria ecc. -, i quali ricavavano vantaggi più o meno sensibili dalla domanda del settore turistico. Casse pubbliche, infine, che beneficiavano del gettito del dazio del vino alla spina e di altri dazi minori (107).

Il turismo era dunque pienamente inserito nella struttura economica, sociale e culturale della Serenissima. I motivi del suo precoce sviluppo risiedevano non soltanto nei pur eccezionali pregi artistici del centro lagunare, ma anche nel suo rapporto strettissimo con il territorio e le sue peculiari attività.

Non mancava certo un cosciente impegno autocelebrativo, teso ad alimentare il mito della città singolarissima e meravigliosa, oltreché libera e ben governata. Questo tentativo si giovava di opere, come quelle di Marin Sanudo e Francesco Sansovino (108), indirizzate a un pubblico selezionato, nel quale non possiamo non comprendere anche il forestiero sensibile al richiamo dell'arte, della cultura e dell'ideale costituzione politica veneziana.