Liberta e diritti tra stati e societa globale

È ormai abbastanza condivisa l’idea che i diritti umani siano ‘diritti storici’ che riguardano gli individui nella loro essenza ed esistenza ‘sociale’. Non più, dunque, figli di quell’idea di diritti ‘naturali’ da cui, comunque, è nata la storia dei diritti umani. I diritti non sono conseguenza di un ordine biologico naturale di cui farebbero parte i valori di libertà, uguaglianza, giustizia e dignità – la sintesi della moderna cultura dei diritti – ma di una lunga e complessa battaglia storica, condotta prevalentemente da organizzazioni della società civile contro i limiti e gli ostacoli frapposti dagli stati, ma anche da movimenti, gruppi o singoli individui che si sono ribellati o rivolti agli stati esigendo giustizia e chiedendo l’abolizione dei privilegi e l’affermazione di diritti per tutti.

Dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale e della Shoah, la Dichiarazione universale dei diritti umani ha posto per la prima volta ogni essere umano, senza distinzione di genere, classe sociale, razza, nazionalità o religione, sullo stesso piano in quanto titolare di diritti validi in qualunque stato: sia di diritti civili e politici (voto, cittadinanza, giusto processo – quelli che si erano cominciati a ottenere con il Bill of Rights inglese e le dichiarazioni delle rivoluzioni americana e francese), sia di diritti economici e sociali (salute, istruzione, lavoro – la cui consapevolezza e la battaglia per realizzarli era iniziata nel corso dell’Ottocento), inglobando e riaffermando le regole del diritto umanitario che, iniziato anch’esso tra la metà e la fine del 19° secolo, aveva conosciuto con le due guerre mondiali un pratico e terribile oblio.

Dopo la sostanziale parentesi in cui venne relegata la cultura dei diritti umani nell’epoca della Guerra fredda, a partire dalla Conferenza di Helsinki del 1975, e poi con più forza con la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, i diritti umani sono divenuti sempre più un momento centrale all’interno dell’agenda pubblica internazionale e di conseguenza anche in quella dei singoli stati o di una gran parte di essi. È negli ultimi decenni del 20° secolo, infatti, che si amplia sempre più la sfera dei diritti umani presenti nella Dichiarazione del 1948 cui si rivolge l’attenzione e che si cerca, con una serie di convenzioni internazionali, di renderli accettati e vincolanti per il maggior numero di stati. Sono i diritti che i giuristi hanno chiamato di terza e quarta generazione (rispetto a quelli civili-politici e sociali-economici delle prime due): e cioè i diritti culturali, collettivi e solidali (dalla pace al controllo delle risorse, dall’ambiente alle minoranze, dai bambini ai diversamente abili) e quelli legati alle moderne tecnologie, alla bioetica e alla comunicazione.

Il principio dell’autodeterminazione dei popoli (non presente nella Dichiarazione del 1948, ma da allora affermato più volte e con forza nell’Atto finale di Helsinki del 1975) è stato chiamato in causa in molti dei conflitti etnico-nazionali che si sono avuti a partire dagli anni Novanta. Quelle stesse ‘nuove guerre’, come sono state chiamate, hanno mutato la logica dell’intervento internazionale – già codificato nella Carta delle Nazioni Unite (Un), ma che si era consolidato in forme molto limitate nel corso della Guerra fredda – e delle occasioni in cui esso può essere legittimato e attuato.

La presenza sempre più forte, a cavallo tra 20° e 21° secolo, della cultura dei diritti umani nel discorso pubblico sovranazionale e all’interno dei singoli stati ha creato e diffuso una coscienza che, su questo terreno, non ha uguali rispetto ai decenni precedenti. Ma essa ha reso anche più evidente e stridente il contrasto con la violazione pratica dei diritti che viene continuamente perpetrata in ogni parte del mondo a dispetto del riconoscimento giuridico e teorico della loro validità.

Proprio questa contraddizione – tra il riconoscimento teorico e giuridico e la violazione o la mancata difesa pratica dei diritti – ha fatto emergere due aspetti che caratterizzano ancora oggi il dibattito sui diritti: da una parte la possibilità, sempre più evidente nei contesti più diversi, di un conflitto tra diritti (tra diritto al lavoro e diritto all’ambiente, tra sovranità degli stati e intervento internazionale, tra libertà di espressione e istigazione all’odio etnico-nazionale-religioso, tra diritto alla mobilità e diritti di cittadinanza, tra sicurezza e libertà); dall’altra la ripresa di una polarizzazione tra i diritti civili e politici, facilmente attuabili con l’intervento del legislatore e il controllo degli altri poteri, e quelli economico-sociali, in cui è necessario investire risorse spesso mancanti e svolgere azioni positive che dipendono dalle politiche sociali dei governi (non necessariamente eletti sulla base di programmi che le contengano). Le difficoltà emerse nella lotta alla povertà testimoniano l’intreccio di concause molteplici che non possono essere semplicemente ricondotte alla mancata volontà degli stati di risolvere il problema.

Per cercare di analizzare in modo riassuntivo ma sistematico la realtà odierna della cultura dei diritti umani e i mutamenti avvenuti nell’ultimo periodo si procederà a individuare alcune delle caratteristiche – in parte nuove e in parte già presenti nell’ultimo scorcio del Novecento – che si sono manifestate nel corso del 21° secolo; si esaminerà poi il contesto di conflitti, violenza e guerre che costituisce il terreno di coltura più favorevole per la violazione dei diritti e la limitazione delle libertà; si analizzerà il processo di democratizzazione degli ultimi vent’anni, che è proceduto in modo non lineare con alcune controtendenze degli ultimi anni, insieme al livello di fragilità degli stati, che è spesso indipendente dai miglioramenti sul terreno della libertà e dei diritti; si affronterà il tema della giustizia internazionale, su cui si sono avute alcune delle trasformazioni più significative nelle iniziative e nel discorso pubblico sui diritti; si procederà a esaminare alcuni aspetti della molteplice problematica dei diritti, che sono emersi come particolarmente pericolosi e rischiosi nei comportamenti di molti stati (tortura, migranti, schiavitù, carceri, razzismo); infine, si cercherà di individuare i progressi e i regressi di alcuni stati su alcune delle principali questioni attinenti ai diritti umani sulla base dei report annuali che le più grandi organizzazioni sui diritti umani svolgono analizzando i comportamenti e i risultati dei singoli paesi.

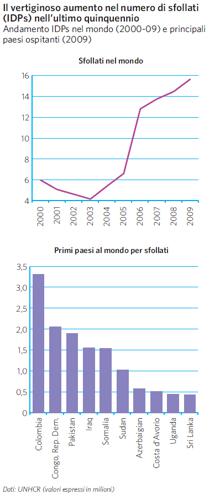

Nell’ultimo decennio, il numero sfollati è quasi triplicato, passando da 6 a 16 milioni di persone.

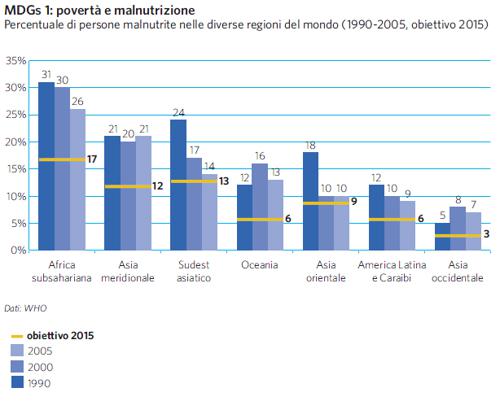

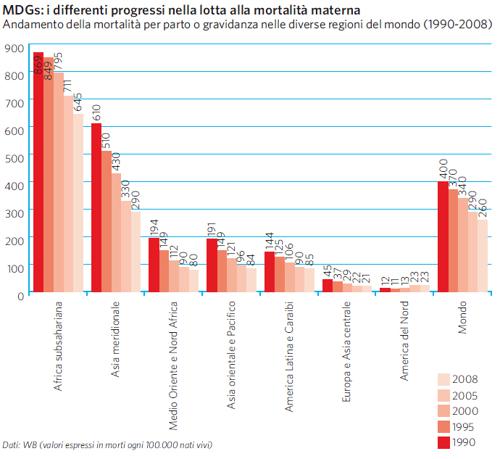

Nell’Africa subsahariana e in Asia meridionale più di un quinto della popolazione è ancora fortemente denutrita. Le medesime regioni detengono anche il record negativo di mortalità materna (rispettivamente 645 e 290 decessi ogni 100.000 nati).

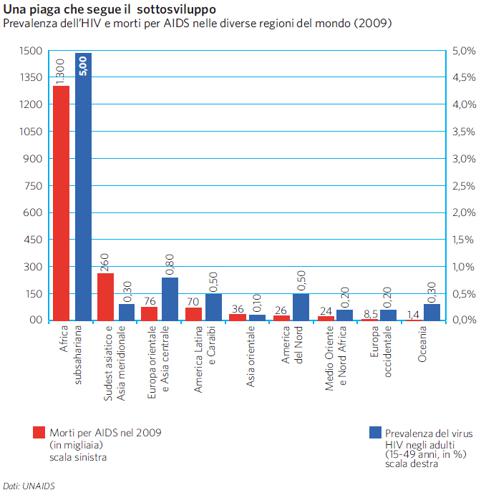

Con il 5% della popolazione adulta malata di Aids, l’Africa subsahariana continua ad essere di gran lunga la prima regione del mondo per incidenza del virus Hiv.

Millennium Development Goals: sradicare la povertà

Nel settembre 2000, alla svolta del millennio, le Nazioni Unite (Un) hanno lanciato un progetto ambizioso, in cui coinvolgere tutti gli stati con otto obiettivi basilari da raggiungere entro il 2015: sradicare la povertà e la fame, garantire l’educazione primaria, promuovere la parità dei sessi, migliorare la salute materna, combattere l’Hiv-Aids e la malaria, garantire la sostenibilità ambientale e promuovere un partenariato mondiale per lo sviluppo.

Nel primo caso l’obiettivo era di dimezzare la popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno e che soffre la fame. Per quanto il numero di poveri sia diminuito dal 1990 al 2005 complessivamente da 1,8 miliardi a 1,4 miliardi e dal 46% al 27% nei paesi in via di sviluppo (con una caduta in Asia orientale dal 60% al 20% negli ultimi venticinque anni), si prevede che nel 2015 la linea internazionale della povertà - che la Banca mondiale ha portato nel 2008 a 1,25 dollari al giorno - riguarderà ancora 900 milioni di persone, anche se cadrà attorno al 5% per la Cina e al 24% per l’India.

I progressi sono stati assai scarsi, invece, nell’Africa sub-sahariana, dove la povertà è diminuita solamente dal 58% al 51%. Questa regione è destinata, di conseguenza, a non raggiungere nel 2015 il primo degli Obiettivi del Millennio. Lo stesso, presumibilmente, avverrà per l’Asia occidentale e per alcune zone dell’Asia centrale e dell’Europa orientale. In tutte queste zone i lenti miglioramenti sono stati in gran parte vanificati dalla crisi economica che ha portato, nel 2010, all’aggiunta di 64 milioni di nuovi poveri.

Anche la popolazione che soffre la fame è diminuita, ma a una velocità insoddisfacente. Il rapido declino della malnutrizione tra il 1990 e il 2000 si è poi stabilizzato nel biennio successivo e ha ripreso troppo lentamente per raggiungere l’obiettivo. Nel 2010 la stima della popolazione che soffre di fame cronica, secondo le valutazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), è di 925 milioni, un miglioramento rispetto all’1,23 miliardi del 2009, ma assai superiore rispetto agli 815 milioni del 1990.

I diritti nel 21° secolo

L’attenzione rivolta ai diritti umani nell’epoca della globalizzazione ha avuto una duplice conseguenza: da una parte ha fatto crescere in modo esponenziale anno dopo anno la capacità e la volontà di individuare, documentare, analizzare e raccontare le violazioni dei diritti nelle sue più diverse forme; dall’altra ha incrementato l’attività complessiva sul terreno dei diritti, a livello sovranazionale e nelle realtà nazionali, sia per quanto riguarda la loro difesa e la prevenzione di una loro violazione, sia come persecuzione e giudizio nei confronti di chi infrange i nuovi standard riconosciuti dal diritto internazionale e dal nuovo senso comune sui diritti umani.

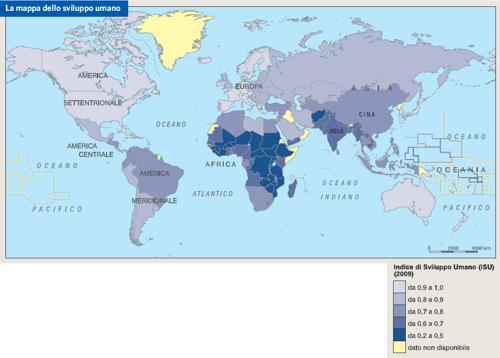

Questa nuova realtà, ha visto moltiplicarsi gli organismi istituzionali e le associazioni volontarie che si occupano dei diritti umani, ha aggiunto continuamente nuove convenzioni, leggi, norme, misure di tipo giuridico e amministrativo, ha favorito un monitoraggio sempre più attento, continuo e diffuso in ogni parte del mondo sul rispetto o le violazioni dei diritti fondamentali, e ha anche prodotto strumenti analitici, descrittivi e di valutazione molto diversi e non sempre fra loro omogenei e confrontabili. Ne consegue che, accanto alla massa sempre più ingente di documentazione e di conoscenza, risulta a volte difficile poter leggere e interpretare in modo condiviso quei risultati e trarre da essi conseguenze univoche. La creazione, per esempio, dell’indice di sviluppo umano, è stato un tentativo di offrire maggiore credibilità, rispetto al solo indicatore di crescita economica, di quello che si voleva intendere come ‘sviluppo’.

A questo si deve aggiungere la crescente confusione che ha accompagnato la diffusione della cultura dei diritti e la loro estensione, soprattutto per quanto riguarda, come già detto, il possibile conflitto ‘tra’ diritti e le ‘priorità’ rispetto all’attuazione o alla difesa dei diritti che derivano da scelte politiche. All’indomani dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, per esempio, la priorità concessa alla sicurezza (uno dei diritti presenti nell’articolo 3 della Dichiarazione del 1948) ha fortemente indebolito il godimento di altri diritti (articoli 5, 8, 9, 10 della Dichiarazione) soprattutto per alcune categorie di persone (in questo caso di religione o appartenenza musulmana).

L’indice di sviluppo umano

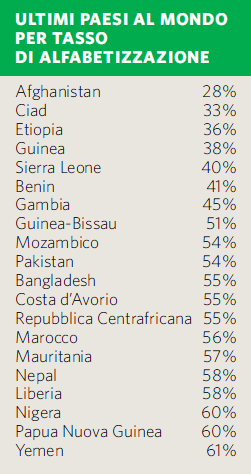

La vera ricchezza delle nazioni: il cammino verso lo sviluppo umano, è il titolo del rapporto 2010 per lo sviluppo umano presentato in occasione della ventesima edizione di questa iniziativa delle Nazioni Unite, volta a misurare attraverso indicatori di sviluppo non meramente economici il progresso fatto da singoli stati e popolazioni. L’indice di sviluppo umano (isu) si è basato su questi elementi: reddito (misurato sul pil pro capite); speranza di vita alla nascita; indice di alfabetizzazione. Nel 2010 si sono introdotti tre nuovi indicatori: la disuguaglianza (attraverso le disparità tra reddito, salute ed educazione, sia all’interno dei paesi che tra di essi); la disuguaglianza di genere (vista attraverso il tasso di mortalità materna e la presenza di donne in parlamento); la povertà attraverso indicatori molteplici (livello abitativo, accesso all’istruzione, all’acqua potabile e alle cure mediche). In vent’anni l’isu medio mondiale è cresciuto del 18% dal 1990 (e del 41% dal 1970), rispecchiando i grandi passi in avanti compiuti complessivamente nel campo dell’aspettativa di vita, della scolarizzazione, dell’alfabetizzazione e del reddito.

Sulla base di questi complessi indicatori si è confermato che lo sviluppo umano è diverso dallo sviluppo economico e che alcuni risultati di sviluppo umano si possono raggiungere anche in presenza di scarso sviluppo economico (e in contrasto con il miglioramento dei diritti civili e politici). I 10 paesi ‘Top Movers’, quelli che hanno maggiormente migliorato il loro indice di sviluppo umano negli ultimi quarant’anni, sono stati Oman, Cina, Nepal, Indonesia, Arabia Saudita, Laos, Tunisia, Corea del Sud, Algeria e Marocco. I risultati dell’Oman sono dovuti ai grandi investimenti in educazione e salute pubblica, i due dati che hanno in genere permesso anche a paesi meno sviluppati di raggiungere delle buone posizioni in questa graduatoria (l’Etiopia undicesima, la Cambogia quindicesima, il Benin diciottesimo); mentre la posizione della Cina è dovuta sostanzialmente alla sola crescita di reddito.

Violenza e conflitti

Nel 2005 lo Human Security Report, reso noto il 17 ottobre di quell’anno, aveva sottolineato che «contrariamente ai luoghi comuni», tutte le forme di violenza politica, con l’eccezione del terrorismo internazionale, erano diminuite nel mondo a partire dagli anni Novanta del 20° secolo. Il rapporto ricordava anche che il terrorismo era allora la più grave minaccia alla sicurezza internazionale, che il 90% delle persone uccise nei conflitti attuali erano civili, che le donne erano sproporzionatamente colpite dai conflitti armati; ma anche che le Nazioni Unite avevano svolto un ruolo estremamente importante nella prevenzione dei conflitti internazionali e nelle operazioni di peacekeeping e di peace-building.

Oggi, a sei anni di distanza, le analisi di alcuni dei principali centri di ricerca, pur se non del tutto convergenti, permettono di intravedere un orizzonte abbastanza chiaro in alcuni aspetti, più confuso su altre questioni. Il terreno di indagine principale è costituito dai conflitti in corso, dalla loro dimensione, dalla loro natura e dal livello di violenza che li caratterizza. La guerra, del resto, è sempre stato il contesto in cui libertà e diritti sono stati più facilmente messi in discussione, negati o sospesi.

I conflitti armati, sia di natura interstatale che di guerra etnica e civile all’interno di una stessa nazione, tra quelli che hanno superato almeno i 500 morti, a livello generale risultano diminuiti di oltre il 60% dal loro picco raggiunto a metà degli anni Ottanta, arrivando alla fine del 2009 al loro più basso livello fin dagli anni Sessanta (Csp 2009). Venti paesi conoscevano a fine 2009 un conflitto nel loro territorio, ma ne erano al contempo terminati altri 14. L’aspetto negativo, pur in presenza di una diminuzione dei conflitti di grande portata, era dato soprattutto dall’espansione del numero dei paesi impegnati nella ricostruzione postbellica di fronte a una realtà connotata da marcata fragilità statale, distruzione fisica e deterioramento ambientale, limitazione della capacità produttiva e dell’offerta di servizi, mancanza generale di fiducia e responsabilità dei cittadini, ma anche di sovrabbondanza di armi e militanti specializzati che si possono offrire al crimine organizzato (Csp 2009).

Il declino dei conflitti è stato, comunque, contraddittorio. Negli anni Novanta i conflitti che hanno avuto inizio sono stati il doppio di quelli degli anni Ottanta, ma ancora più grande è stato il numero di quelli che sono terminati. Il declino netto dei conflitti è stato del 40% dal 1992 al 2003. I conflitti ad alta intensità – quelli il cui risultato è superiore ai 1000 morti in battaglia ogni anno – sono diminuiti ancor più rapidamente, diminuendo del 78% tra il 1988 e il 2008 (Hsr 2010).

Oggi sono nuovamente i conflitti civili, insieme al terrorismo internazionale – che dominava da solo l’attenzione alcuni anni fa – a rappresentare la maggiore preoccupazione per la sicurezza internazionale, pur con risultati divergenti quanto ad analisi e suggerimenti. La questione maggiormente dibattuta è quella del rapporto causale tra alcuni fattori strutturali (in modo particolare il livello del prodotto interno lordo, complessivo e pro capite, la percentuale di giovani sulla popolazione, il tasso di mortalità infantile, la libertà di commercio) e il rischio di guerra, che sembra essere largamente presente. I dati quantitativi, tuttavia, non riescono a mettere a fuoco il ruolo di altre variabili (paura, odio, umiliazione, oppure sentimenti di identità e solidarietà e livello di democrazia) che sono forse più importanti nel favorire e far scoppiare conflitti apparentemente improvvisi e che si presentano come cambiamenti di breve periodo delle dinamiche regionali.

Il caso dell’Asia orientale sembra testimoniare a favore di un rapporto causale tra sviluppo ed emergere dei conflitti. Nella regione, i conflitti tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Settanta erano raddoppiati, e si registrava il maggior numero di morti che in ogni altra regione del mondo; oggi, invece, i conflitti sono dimezzati. Non così è stato per altre regioni – ad esempio quella dei Grandi Laghi in Africa – dove accanto a una logica simile (relativa alla Repubblica Democratica del Congo) hanno prevalso altre cause meno ‘misurabili’ (in Ruanda o Uganda). Il numero dei morti in battaglia, comunque, è diminuito in modo spettacolare dai 300.000 all’anno nel 1972 ai 20.000 del 1980 fino ai 1000 del 2008.

In questa logica di diminuzione dei conflitti, un ruolo particolare è stato svolto dalle Nazioni Unite che hanno accentuato le forme di intervento sia per prevenire, sia per contenere, sia per porre fine alle guerre. Un caso particolare in cui l’intervento internazionale ha portato a migliorare una situazione che rimane comunque terribile è quella che riguarda i bambini soldato, una caratteristica che ha accompagnato non poche tra le ‘nuove guerre’.

Per quanto sia difficile quantificare gli effetti di questo dinamismo istituzionale, appare chiaro che le iniziative delle Nazioni Unite – sia nelle forme di peace-making e di peace-building, sia nelle numerose azioni di rafforzamento, training, educazione, aiuto alla diffusione e conoscenza dei diritti umani – hanno avuto un peso determinante. Anche perché appaiono come il risultato di uno sforzo internazionale congiunto che, pur contraddittorio, è cresciuto e si è precisato dalla fine della Guerra fredda in avanti. Le operazioni di pace delle Un si sono triplicate dal 1988 al 2008; il numero di paesi che hanno contribuito alle truppe per le operazioni di pace è passato dai 50 ai 200 nello stesso periodo; le risoluzioni del Consiglio di sicurezza sulla base del Capitolo VII (per rispondere alle minacce alla pace con sanzioni o anche intervento militare) sono state 40 nel 2008 ed erano praticamente inesistenti negli anni Ottanta; le missioni per la prevenzione dei conflitti, che sono iniziate solo negli anni Novanta, hanno raggiunto il numero di 19 nel 2008 (Sipri 2010).

Nel 2009 le missioni multilaterali di pace, condotte dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea (Eu), dall’Unione Africana (Au) e da singoli stati sono state 54. In sintesi, l’operato della comunità internazionale è decisamente eterogeneo. Il numero di civili arruolati nelle missioni Un è cresciuto, così come il numero delle missioni civili di pace dirette da organizzazioni regionali (Sipri 2010).

Una tendenza che sembra condivisa da diverse agenzie e centri di ricerca sui diritti umani è che tra il 1992 e il 2003 vi sia stata una forte diminuzione, di circa il 40%, dei conflitti armati in cui almeno un governo è coinvolto; mentre da allora vi è stato un incremento attorno al 25% (che ha raggiunto nel 2007-08 addirittura un sorprendente 119% in più) dei conflitti in cui non sono stati coinvolti stati, con un quarto dei nuovi conflitti associati alla violenza politica islamica e alla logica della cosiddetta ‘guerra al terrore’ (Hsr 2010).

L’aumento relativo dei conflitti di misura più piccola, quelli che hanno fatto calcolare la crescita del 25%, è stato accompagnato dalla forte diminuzione di quelli maggiori – dai 23 in corso nel 1988 ai soli cinque nel 2008. Sono le guerre in Iraq e Afghanistan, quest’ultima con il suo corollario in Pakistan, e infine il conflitto in Darfur a rappresentare la percentuale maggiore delle vittime e della violenza che continua a essere presente su scala globale. E sono proprio loro – in realtà i soli conflitti in Iraq e Afghanistan, rispettivamente con 36 e 43 nazioni coinvolte – che permettono di considerare il numero di stati oggi impegnati in una guerra il più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Negli ultimi vent’anni si è anche invertita la responsabilità delle vittime civili, nel 1989 attribuibili per il 75% ai governi e nel 2008 per l’80% alle forze insurrezionali, in cui si comprendono ovviamente anche le vittime degli atti di terrorismo. L’associazione in un quarto dei conflitti della violenza politica islamica e, in quelli di maggiore ampiezza, dell’intervento militare straniero (e statunitense in particolare) non deve fare dimenticare che i conflitti armati in paesi islamici sono diminuiti dal 1991 al 2003 del 70%, con poi una ripresa modesta fino al 2008 (Csp 2009).

La crisi finanziaria ed economica che ha coinvolto il mondo nel 2008 e 2009 non sembra avere avuto effetti negativi nella crescita prolungata della spesa militare, della produzione e del trasferimento di armi, che ha continuato sostanzialmente ininterrotta (Sipri 2010). Legato alla crescita di produzione e traffico di armi è il ruolo crescente, nella violenza generale e nella minaccia alla sicurezza, della violenza criminale rispetto ai tradizionali conflitti armati di origine politica. La violenza criminale cresce sia nei teatri di guerra (Afghanistan e Somalia), ma anche dove nessuna guerra è in corso (Messico). Le riflessioni di un’analisi attenta e comparata portano a concludere che «la violenza criminale è di gran lunga più comune dei conflitti armati o della violenza unilaterale contro i civili», mentre «l’attività criminale su larga scala nelle aree di conflitto e di post-conflitto può aiutare a creare gruppi armati di opposizione, ma può giovare anche ad altri attori politici inclusi quelli leali ai governi riconosciuti. In molti casi sono le anomalie dello stato, più che l’attività criminale per se stessa, a essere fattori rilevanti nel comprendere l’instabilità violenta che include la violenza criminale» (Sipri 2010, p.7).

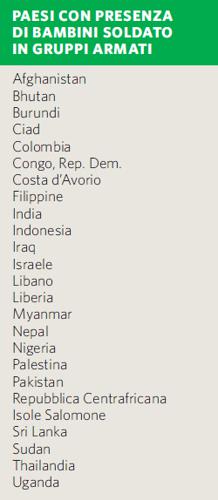

I bambini soldato

A partire dalle risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite nel 2004 e 2005 per monitorare la situazione dei bambini soldato nel mondo la situazione è andata migliorando, grazie anche alla decisione della Corte penale internazionale (Icc) di accusare di crimini di guerra membri di gruppi armati della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda che hanno arruolato bambini sotto i 15 anni. Nel 2007 il Tribunale speciale per la Sierra Leone ha condannato quattro persone per reclutamento e uso di bambini nel corso della guerra civile, mentre sia nello stesso paese che in Liberia e Timor Est le Commissioni per la verità si sono direttamente occupate della questione dei bambini soldato.

Il Protocollo opzionale della Convenzione dei diritti del fanciullo (che riguarda il coinvolgimento di bambini in conflitti armati) è stato ratificato da 120 paesi, rispetto ai 77 che l’avevano fatto nel 2004.

A partire da quell’anno centinaia di migliaia di bambini che erano arruolati in eserciti o gruppi armati di paesi dell’Africa sub-sahariana sono tornati liberi per la fine dei conflitti in corso, in particolar modo in Burundi, Costa d’Avorio, Guinea e Liberia.

Tra il 2004 e il 2007 sono 21 i paesi in cui sono stati usati bambini nei conflitti, tra cui Repubblica Centrafricana, Ciad, Iraq, Somalia e Darfur. Gruppi armati che hanno utilizzato bambini soldato sono stati identificati in 24 paesi, mentre nove casi hanno riguardato truppe governative. Il regime che meno ha reagito alle pressioni internazionali per ridurre o cancellare l’uso dei bambini soldato è stato quello del Myanmar, il cui esercito, impegnato da lungo tempo in operazioni antiguerriglia contro gruppi etnici, impiega migliaia di bambini sotto i 15 anni.

In Sri Lanka l’esercito ha utilizzato molto spesso bambini soldato contro i guerriglieri Tamil, soprattutto nell’offensiva finale che si è protratta dalla fine del 2008 al maggio 2009 e che ha portato alla distruzione del Ltte, l’Esercito di liberazione delle Tigri Tamil. Tra il 2003 e il 2008, secondo stime del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), anche le Tigri Tamil hanno utilizzato bambini nel conflitto, costringendone 6000 di loro a combattere. Al termine delle ostilità, malgrado la brutale repressione anche contro i civili che il governo dello Sri Lanka ha continuato a perseguire, sono state prese misure per il reinserimento delle migliaia di bambini, spesso tra gli 11 e i 12 anni, perché potessero ritornare alle loro famiglie e avere accesso a servizi di cure sanitarie, sostegno psico-sociale, istruzione e formazione professionale.

Democratizzazione e fragilità degli stati

La dimensione della fragilità degli stati ha rappresentato un criterio di valutazione fondamentale per il loro sviluppo. A partire dalla fine della Guerra fredda e considerando il 2008 come termine ultimo, 63 paesi su 162 classificati hanno mostrato un consistente miglioramento, 16 un cambiamento negativo e 31 lo stesso livello di fragilità (due stati non esistevano). Tra i paesi che hanno conosciuto l’incremento maggiore vi sono la Bosnia, il Bangladesh e il Guatemala, seguiti da Croazia, Indonesia, Perù e Messico (Csp 2009). Quest’ultimo giudizio sembra in conflitto con quello, successivo, derivato da un altro rapporto, che segnala il declassamento del Messico da paese ‘libero’ a ‘parzialmente libero’ (Fiw 2011). Gli stati considerati all’ultimo stadio nell’indice di fragilità sono Sierra Leone, Ruanda, Nigeria, Myanmar, Ciad, Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Sudan e Somalia (Csp 2009). Alcuni di loro (Ruanda e Nigeria) conoscono in altre classifiche risultati diversi e migliori, a dimostrazione della difficoltà di affiancare e monitorare congiuntamente indici e rapporti con criteri valutativi dissimili. Non vi è, infatti, un rapporto diretto tra fragilità e libertà, anche se il rafforzamento di uno stato, legato prevalentemente al suo sviluppo economico, è più indicato a crescere anche sul terreno della libertà, pur se spesso in fasi non concomitanti. Al tempo stesso, però, uno stato autoritario forte e non fragile può dedicare ai diritti sociali risorse e attenzione che non dedica alle libertà civili e politiche. Mentre il discorso imperniato soltanto sulla libertà è abbastanza lineare, anche se non sempre semplice, quello più generale sui diritti, intesi globalmente, è assai più complesso e contraddittorio. La difficoltà, per esempio, di affrontare in modo omogeneo e coerente il diritto alla salute, intrecciando uno sforzo internazionale con adeguate politiche sanitarie dei singoli stati, ne è una dimostrazione tangibile.

È evidente che un discorso sul presente e sull’immediato futuro dovrà prendere in considerazione il cambiamento di maggior rilievo che si è avuto nella regione mediorientale a partire dal gennaio 2011, con le rivolte popolari nella stragrande maggioranza dei paesi che ne fanno parte e con esiti diversi e ancora difficili da poter considerare definitivi. La guerra civile in corso in Libia, insieme ai cambiamenti di regime in Tunisia ed Egitto, alle grandi manifestazioni che hanno trasformato l’intero Maghreb ma anche il rapporto tra governi e masse nei paesi attorno al Golfo Persico, sono il segnale di una possibile trasformazione epocale in una vasta e importante regione del mondo, dove la democrazia e i diritti hanno sempre avuto vita difficile e dove l’influenza di posizioni integraliste ed estremiste all’interno del mondo islamico sono state viste come un terreno favorevole per l’espansione e il radicamento del terrorismo.

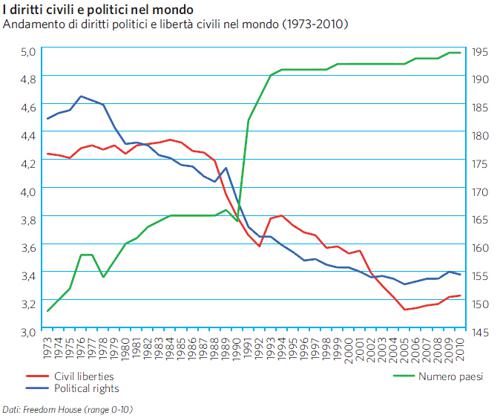

La spinta alla democratizzazione che, pur iniziata qualche anno prima, si è pienamente sviluppata negli anni Novanta a partire dall’America Latina, l’Europa orientale e l’ex Unione Sovietica, è proseguita in modo contraddittorio. Gli stati autocratici sono passati dagli 89 del 1977 ai 23 della fine del 2009, mentre le democrazie a quest’ultima data risultano 92, con una crescita anche degli stati considerati ‘anocratici’, in transizione incompleta verso la democrazia, passati da 23 nel 1988 a oltre 40 a partire dalla metà degli anni Novanta.

Il giudizio complessivo, tuttavia, è che per la quinta volta consecutiva nel 2010 i diritti politici e le libertà civili hanno subito un peggioramento. Sono stati 25 i paesi che hanno mostrato un declino nei diritti civili e politici e solamente 11 quelli che hanno al contrario manifestato dei miglioramenti. «Il numero dei paesi designati ‘liberi’ sono calati da 89 a 87, ma ancora più inquietante è l’ulteriore declino delle democrazie elettorali, passate da 116 a 115, ben sotto il livello di 123 raggiunto nel 2005» (Fiw 2011, p. 2). Tra gli stati declassati da ‘libero’ a ‘parzialmente libero’ troviamo il Messico e l’Ucraina, l’Etiopia è passata invece da ‘parzialmente libero’ a ‘non libero’. A fronte dei declassamenti di Costa d’Avorio, Egitto, Kuwait, Ruanda e Sri Lanka, si registrano comunque i miglioramenti di Colombia, Guinea, Kenya, Kirghizistan, Moldavia, Nigeria, Filippine e Tanzania.

Chiaramente non più utilizzabile, stante la crisi profonda in corso nell’area, è il giudizio secondo cui i paesi a maggioranza islamica non sono riusciti a compiere significativi progressi negli ultimi dieci anni. Tra essi solo due risulterebbero liberi, di fronte a 19 parzialmente liberi e 26 non liberi. Complessivamente i paesi considerati liberi ammontano al 45% degli stati e al 43% della popolazione; quelli parzialmente liberi sono il 31% dei paesi e il 22% della popolazione; i non liberi il 24% degli stati e il 35% della popolazione mondiale. I miglioramenti ottenuti tra il 2002 e il 2006, che hanno segnato vantaggi tanto nei diritti politici che nelle libertà civili, hanno conosciuto una tendenza che si è invertita nei successivi cinque anni, tra il 2006 e il 2010. Prendendo in considerazione i soli diritti politici vi sarebbero stati 47 paesi (24%) in miglioramento rispetto a 70 (36%) in declino. Ancora più negativi i dati per le libertà civili, dove i miglioramenti hanno riguardato 36 stati (19%) e i peggioramenti 77 paesi (40%) (Fiw 2011).

È su questa base, ovviamente, che si può legittimare un arretramento nella diffusione, nel radicamento e nel rafforzamento dei diritti umani, privilegiando quelli civili e politici e considerandoli – come tendono a fare non solo alcuni istituti di ricerca, ma anche giornali che sono opinion leader come l’«Economist» – gli unici veri diritti su cui si può stilare una graduatoria di successo. La libertà di stampa e d’opinione, in quest’ambito, risulta particolarmente significativa per esaminare il grado di libertà effettiva, anche dove esiste il pluripartitismo e una competizione elettorale per le elezioni parlamentari o presidenziali.

Epidemie

Il dibattito attorno al diritto alla salute si è concentrato ultimamente sulla possibilità di copertura sanitaria universale, malgrado le difficoltà della crisi economica e la crescita dei costi dei trattamenti sanitari. Le stime del rapporto 2010 dell’Organizzazione mondiale della sanità (Who 2010) mostrano che dal 20% al 40% delle spese per la sanità sono sprecate per inefficienza. Vi è una grande differenza da paese a paese, che varia per esempio dal 10% di parti seguiti da personale sanitario in alcuni paesi dell’Africa al 100% nei paesi con i più bassi livelli di mortalità infantile. La distanza tra i servizi possibili per le persone ricche e povere dovrebbe diminuire soprattutto nei 49 paesi a basso reddito, salvando - sempre in relazione alla maternità - circa 700.000 donne da adesso al 2015.

Il problema non è, comunque, soltanto la povertà. In molti paesi i migranti, le minoranze etniche e i popoli indigeni hanno più difficoltà a poter usufruire dei servizi sanitari, mentre il loro alto costo spinge al collasso finanziario l’11% della popolazione (150 milioni di persone ogni anno) e costringe alla povertà quasi il 5% (100 milioni di persone all’anno).

Per quanto riguarda alcune tra le forme epidemiche più pericolose, l’incidenza della tubercolosi (circa 9,4 milioni di nuovi casi nel 2008) è cresciuta in termini assoluti, ma leggermente calata relativamente alla crescita della popolazione mondiale. Il declino è di meno dell’1% all’anno.

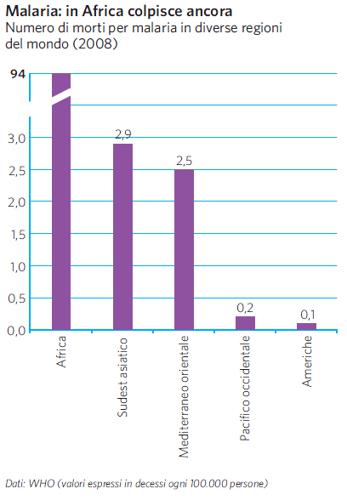

Nel 2004 vi erano 142 casi ogni 100.000 persone nel mondo, che sono diventati 140 nel 2008. Nel caso della malaria, tra il 2005 e il 2009 vi è stato un leggero declino (da 244 milioni di malati a 225 milioni), mentre dal 2000 al 2005 vi era stata una crescita. Le regioni di maggiore riduzione sono state l’Europa e le Americhe, mentre l’Africa è la zona di maggiore presenza (con il 78% dei casi). Anche il numero dei morti per malaria (di cui il 91% avviene in Africa) è sceso, passando dai 985.000 del 2000 ai 781.000 del 2009.

Per quanto riguarda l’Hiv-Aids, nel 2009 le persone affette sono state 33 milioni, 1,8 milioni sono morte, il numero delle donne colpite rimane stabile attorno alla metà, mentre è cresciuto quello dei bambini sotto i 15 anni.

Libertà di stampa

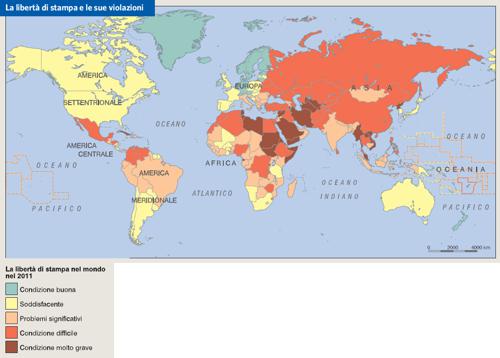

La libertà di stampa è completa, secondo Freedom House, in 69 paesi. Tra quelli dove la stampa è solo parzialmente libera ci sono anche l’Italia, il Sudafrica, l’India, l’Argentina e altri 60 paesi; poi vengono i 62 dove non è libera per nulla. Nell’Africa sub-sahariana solo cinque stati hanno una stampa libera (Mali, Ghana, Maurizio, Capo Verde e São Tome e Príncipe); in Europa occidentale sono tutti ‘liberi’ tranne Italia e Turchia (che è considerata in Europa dalla classifica).

Al di là di questa classificazione, su cui spesso si sono appuntate non poche critiche, la situazione della libertà di stampa non conosce apprezzabili miglioramenti, ma vede al contrario in diversi paesi una situazione sempre più drammatica. In alcune zone dell’Africa (il Corno d’Africa in primo luogo e poi la regione dei Grandi Laghi, ma anche Sudan, Ruanda e Uganda) i giornalisti sono vittime non solo di pressioni ma spesso di violenze gravi e anche di assassinii; casi analoghi si verificano anche in Russia e ancor più in Ucraina, nel Caucaso e in Asia centrale. La penisola balcanica non sembra migliorare particolarmente e la Turchia è scesa ancora, secondo la classificazione fatte da Reporters Sans Frontières.

Anche gli stati europei sembrano conoscere un «indebolimento della libertà d’espressione e, così facendo, stanno indebolendo la loro politica estera e l’impatto universale dei loro valori» (Rwb 2010). Tentativi legislativi di rendere più difficile e meno libero il lavoro dei giornalisti (anche nel Regno Unito, con la legge sulla diffamazione) sono stati accompagnati da un uso sistematico di querele e di procedimenti giudiziari contro giornalisti in tutta Europa.

Complessivamente sono alcuni paesi dell’America centrale e meridionale, i paesi più democratici dell’Asia e quelli del Nord Europa (Finlandia, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) a essere gli unici che hanno mantenuto alta la bandiera della libertà di stampa, a fronte di un peggioramento significativo di tutte le altre regioni. Un gruppo di 10 paesi (Eritrea, Corea del Nord, Turkmenistan, Iran, Myanmar, Siria, Sudan, Cina, Yemen, Ruanda) è stato considerato particolarmente rischioso, luoghi «dove è pericoloso essere giornalisti» (Rwb 2010).

La giustizia internazionale e all’interno degli stati

Uno degli indicatori più importanti per valutare complessivamente l’andamento dei diritti umani nel mondo è il livello raggiunto dalla giustizia internazionale nei confronti delle violazioni più gravi, estese e ripetute che hanno luogo nelle diverse regioni del mondo. Sono ormai 114 gli stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma (altri 40 l’hanno firmato ma non ratificato) e sono divenuti membri del Tribunale penale internazionale, anche se tra essi vi sono solamente 12 dei 20 stati appartenenti al G20. Non vi hanno ancora aderito, tra gli altri, Cina, India, Indonesia, Israele, Russia, Stati Uniti e Turchia.

La diffidenza e il rifiuto di alcuni stati a sottoporsi a controlli internazionali rende difficile alle Nazioni Unite – attraverso commissioni d’inchiesta, inviati del Segretario generale e altre misure di varia natura – la verifica dell’andamento delle violazioni di cui si viene a sapere dagli attivisti dei diritti umani. Tra le ultime, per esempio, le proteste pacifiche nella metà del 2009 degli Uiguri nella regione dello Xinjiang in Cina, cui il regime ha risposto con centinaia di arresti e decine di condanne a morte. Dove i controlli sono invece permessi o le commissioni d’inchiesta hanno potuto svolgere il loro lavoro (le decine di casi di violenza sessuale in Darfur, la strage di 150 manifestanti a Conakry in Guinea, le violazioni commesse nel corso dell’occupazione di Gaza nel gennaio 2009), la diffusa conoscenza dei fatti e il dibattito sui risultati delle inchieste hanno contribuito a rafforzare la credibilità della giustizia internazionale. Come anche i casi in cui l’accertamento delle responsabilità relative a gravi violazioni del passato trova infine il verdetto e la condanna – per esempio quella a 25 anni di Reynaldo Benito Bignone, l’ultimo presidente della giunta militare argentina, all’inizio del 2010; o quella, sempre a 25 anni, dell’ex presidente peruviano Alberto Fujimori nell’aprile 2009 per crimini contro l’umanità; o l’incriminazione del presidente del Sudan ‘Omar al-Bashir e la recente apertura di un procedimento in Kenya per crimini contro l’umanità nei confronti di sei persone responsabili di violenze post-elettorali nel 2007-08.

Dove ha prevalso, invece, una marcata politicizzazione – come nella risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani che ha approvato la condotta del governo dello Sri Lanka durante la guerra contro le Tigri Tamil del Ltte, che ha provocato tra 7000 e 20.000 vittime civili – il colpo portato alla fiducia sulla giustizia internazionale è stato incredibilmente duro.

Complessivamente sembra che sia diminuita la capacità delle democrazie di far fronte alla sfida autoritaria che, in modi diversi, proviene da differenti paesi. La rivolta popolare sembra aver fatto giustizia, anche se in modo per ora solo ‘negativo’, delle elezioni in Egitto, che avevano dato il 95% dei voti al partito del presidente Mubarak. Ma la vittoria analoga in Bielorussia del presidente uscente Lukašenko, al potere da sedici anni, non è stata messa in discussione ed è mancata una pressione adeguata per far sentire a quel regime, come per altri versi al Venezuela di Chávez, la condanna della pubblica opinione e dei governi democratici. Nei confronti della sfida lanciata dalla Cina con il boicottaggio e le minacce relative alla premiazione del Premio Nobel Liu Xiaobo ci si è mossi con eccessiva prudenza e timore. La concessione del Premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo – scrittore, presidente del Pen club cinese, attivista dei diritti umani e combattente per la libertà di espressione e libere elezioni fin dalle manifestazioni in Piazza Tienanmen nel 1989, in carcere perché condannato a undici anni nel 2009 – ha infatti suscitato nel governo cinese reazioni scomposte, che sono culminate con la volontà di boicottare anche con minacce (cosa mai successa in passato, neppure quando vennero premiati uomini incarcerati o discriminati dalla Germania hitleriana o dall’Urss comunista) la cerimonia di premiazione. A queste minacce si è preferito rispondere in sordina – con la presenza alla cerimonia – piuttosto che con una più coraggiosa presa di posizione che coinvolgesse anche i 16 paesi, tutti ‘non liberi’ o ‘parzialmente liberi’, che hanno ceduto al ricatto ideologico ed economico di Pechino.

Sul terreno legislativo e istituzionale il progresso compiuto nell’ambito dei diritti umani sembra più articolato. In 38 paesi si sono avuti 61 provvedimenti legislativi, nuovi o emendati, relativi ai diritti umani: tra questi il ritiro di una proposta di legge che criminalizzava l’omosessualità in Ruanda, la revisione del Children’s Act in Uganda, norme antidiscriminatorie in Albania e Moldova, il nuovo codice penale a Timor Est, la riforma giudiziaria in Georgia. L’ufficio dell’Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) si è impegnato nel favorire nuove leggi contro la violenza sulle donne in Guatemala, El Salvador e Sudan, sui malati mentali in Uganda, sui diritti dei disabili in Sierra Leone, sulla prevenzione della tortura in Libano.

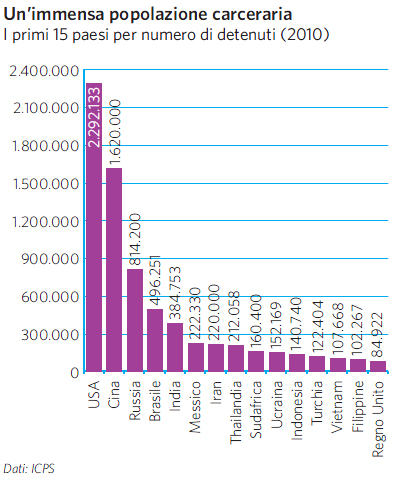

Una situazione che non sembra muoversi in una direzione positiva è quella che riguarda le carceri e la condizione dei carcerati: non solo per le detenzioni illegali o per coloro che con un’adeguata difesa potrebbero evitare il carcere e la condanna, ma anche per l’organizzazione penitenziaria e il livello di violazioni dei diritti elementari delle persone che vi vengono perpetrate, spesso anche nelle democrazie.

Nonostante alcune iniziative volte alla promozione di sanzioni alternative al carcere, nella maggior parte degli stati europei la popolazione detenuta è, da qualche anno, in continua crescita, in alcuni casi a ritmi piuttosto elevati. Ne è derivata una situazione di complessivo sovraffollamento che, in taluni paesi, ha assunto dimensioni preoccupanti. Il sovraffollamento ha contribuito a sua volta a un deterioramento delle condizioni di vita dei detenuti, sia per quanto riguarda gli spazi (da quelli delle celle a quelli delle aree comuni destinate alla socializzazione e all’esercizio fisico), sia per quanto riguarda la disponibilità di servizi (da quelli medico-sanitari a quelli educativi). Oltre che all’aumento del numero dei detenuti in Europa, si è assistito negli ultimi anni a una modificazione dei profili delle persone in carcere. Fra queste spiccano i detenuti per reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti e quelli provenienti da paesi extra-comunitari. Tali mutamenti riflettono i cambiamenti della società europea e, al tempo stesso, l’aumento della domanda di controllo penale, che tende a soppiantare altri modelli di controllo sociale.

Dal punto di vista giuridico, mentre un tempo le sanzioni penali erano oggetto di disciplina esclusivamente interna, attualmente s’impongono limiti internazionali alla libertà degli stati, sia in ordine alla legittimità della privazione della libertà personale, sia in ordine alle modalità che da questa vengono assunte. Secondo l’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti umani del 1950, «nessuno può essere privato della libertà» se non «nei modi previsti dalla legge», in una serie di casi tassativamente definiti. Questi comprendono la detenzione a seguito di una condanna penale, la detenzione in attesa di giudizio (ma solo entro un termine di tempo «ragionevole»), e alcune ipotesi, anch’esse puntualmente specificate dalla norma, di detenzione di minori, di persone malate e di cittadini stranieri. Quanto alle condizioni della detenzione, la Corte europea dei diritti umani ha preso in esame, singolarmente o in combinazione, fattori quali il sovraffollamento (soprattutto se prolungato nel tempo), le caratteristiche delle celle (lo spazio, l’aria e la luce) e le condizioni igienico-sanitarie di queste, il riscaldamento, l’alimentazione, i regimi carcerari (con particolare attenzione alle varie forme di isolamento). In diversi casi - talvolta anche sulla base delle sole condizioni oggettive, in assenza di una chiara intenzione di umiliare la vittima - la Corte è giunta alla conclusione che era stato violato l’articolo 3 della Convenzione, che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti.

Nell’ambito del Consiglio d’Europa, oltre a un procedimento di tipo giurisdizionale - finalizzato all’accertamento di violazioni di norme, ivi comprese quelle relative alla legittimità della detenzione e alle condizioni di questa - è operante un meccanismo preventivo non giurisdizionale che fa capo al Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Quest’ultimo, la cui attività è disciplinata da una Convenzione del 1987, ha il compito di ‘visitare’ tutti i luoghi di privazione della libertà - oltre alle carceri, i commissariati di polizia, i centri di detenzione per stranieri, gli ospedali psichiatrici e altri ancora - a intervalli periodici, oppure ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato gode di poteri assai ampi che comprendono quello di accedere a tutti i luoghi fisici in cui siano trattenute persone private della loro libertà e di muoversi liberamente all’interno di tali luoghi, quello di accedere a tutte le informazioni riguardanti le persone private della libertà, e quello di comunicare con loro senza testimoni. Al termine di ciascuna visita il Comitato elabora un rapporto che contiene una descrizione di quanto osservato e una serie di raccomandazioni indirizzate alle autorità statali, che formeranno poi la base di un dialogo continuativo fra il Comitato e queste ultime. I rapporti sono confidenziali, ma è invalsa la prassi, seguita da quasi tutti gli stati membri del Consiglio d’Europa, di consentire una deroga a questa regola, autorizzandone la pubblicazione. In presenza di una persistente mancanza di collaborazione da parte delle autorità di uno stato con il Comitato, quest’ultimo può rendere pubblica una propria dichiarazione sulla situazione.

Il lavoro di supporto e training per le istituzioni nazionali sui diritti umani, per le commissioni nazionali d’inchiesta sulle violazioni, per le commissioni di giustizia di transizione, di aiuto nella ratifica di trattati internazionali (sono 35 i paesi che hanno finora firmato il Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali), di istituzione di commissioni speciali, di adozione di documenti e dichiarazioni, di convocazione di urgenti sessioni speciali, ha significato un forte incremento dell’attività delle Nazioni Unite e delle agenzie multilaterali per lo sviluppo in difesa dei diritti umani.

I diritti violati: tortura, migranti, servitù, carcerati, popoli indigeni, razzismo

Tra i diversi temi emersi come particolarmente critici ve ne sono alcuni che ricorrono nelle analisi di agenzie diverse (Ohchr, Amnesty international, Hrw), anche se non si tratta di questioni diventate improvvisamente rilevanti, ma che hanno visto accrescere il livello di attenzione negli ultimi anni.

La tortura continua a essere una pratica estremamente diffusa e non solamente nei paesi dittatoriali e autoritari o nei contesti di guerra. La ratifica del Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura è avvenuta solamente da parte di 57 paesi. In alcuni tra essi si è stabilita la complicità di medici in casi di tortura e trattamenti crudeli e l’uso di tortura negli interrogatori per sospetti di terrorismo. In molti casi se ne sono avvalse forze dell’ordine di governi di diversa natura nei confronti di oppositori politici (per esempio India, Turchia, Iran, Palestina, Kirghizistan, Uganda, Zimbabwe).

La rinuncia alla chiusura di Guantánamo da parte del presidente Obama, che ha dato il permesso di riprendere i processi militari contro i detenuti che vi sono rinchiusi, ha lasciato perplessi e ha colpito negativamente proprio per il carattere simbolico che quella decisione, quando era stata annunciata, aveva avuto nel mostrare una nuova attenzione al rispetto dei diritti da parte della maggiore democrazia e potenza mondiale.

La reazione agli attentati dell’11 settembre 2001 ha posto nuove sfide alle democrazie occidentali, spingendo verso direzioni prima inesplorate la tradizionale riflessione sul diritto costituzionale dell’emergenza. Si è parlato, da più parti, di una vera “guerra” al terrorismo, svoltasi nella maggior parte dei casi senza far ricorso ai poteri eccezionali, pure previsti da molti ordinamenti per situazioni di guerra o di emergenza. Piuttosto, nel tentativo di fornire una risposta a tali nuove esigenze, la legislazione della maggior parte dei paesi, è andata nel senso di “normalizzare l’emergenza”, introducendo nell’ordinamento giuridico, in via permanente, nuovi istituti e strumenti, finalizzati essenzialmente alla prevenzione dei reati e, pertanto, rivolti non tanto contro i “terroristi”, quanto contro coloro che, per molteplici ragioni, non ultima l’appartenenza a determinati gruppi etnici o religiosi, potrebbero essere “sospetti terroristi”.

Ne è conseguito il moltiplicarsi di “grey holes”, ovvero di situazioni nelle quali una parvenza del principio di legalità è stata mantenuta, pur essendone svuotata in gran parte la sostanza. In numerosi casi l’intervento del legislatore è avvenuto in modo precipitoso, attraverso decisioni adottate in poche settimane, quando non in pochi giorni, come risposta a singoli attentati (l’esempio più clamoroso è quello del Patriot Act statunitense), sotto l’impulso dell’emotività dell’opinione pubblica. La probabilità di una reazione eccessiva del legislatore nei momenti immediatamente successivi a un attacco terroristico è elevata: ciò può condurre a una vera “tirannia della maggioranza”, specialmente quando ci si trova di fronte ad un fenomeno agevolmente riconducibile a minoranze identificabili.

Elementi comuni alle misure normative adottate in quasi tutti gli ordinamenti democratici dopo l’11 settembre 2001 sono: la detenzione indefinita dei sospetti terroristi, la limitazione della privacy, il massiccio ricorso alle espulsioni di stranieri sospettati di terrorismo, l’indebolimento delle garanzie processuali. In tutti i casi, un ruolo privilegiato è stato assicurato all’esecutivo, che viene ritenuto il potere più idoneo fronteggiare il nuovo pericolo, in quanto è il solo che, grazie all’intelligence, può disporre delle informazioni necessarie per realizzare un’azione preventiva. In tale ambito, il principio di segretezza nonché lo spazio accordato agli esperti di antiterrorismo e all’intelligence hanno rappresentato altrettante, ulteriori sfide allo Stato di diritto. Il potere giudiziario rimane comunque titolare del controllo di costituzionalità delle misure antiterrorismo, così come della possibilità di intervenire sulle singole decisioni di limitazione dei diritti, usualmente assunte dalle autorità di pubblica sicurezza che fanno capo al potere esecutivo. In particolare, l’evoluzione della legislazione antiterrorismo negli anni più recenti (anche sotto l’impulso delle decisioni giudiziarie di “primo livello”, ovvero quelle rese sulle leggi antiterrorismo) pare aver portato ad una nuova fase, nella quale i giudici, o altre istanze indipendenti, vengono sempre più frequentemente inseriti all’interno dei procedimenti di limitazione dei diritti: la pretesa di insindacabilità assoluta delle decisioni politiche è venuta meno e si assiste al tentativo di “coinvolgere” le corti, allo scopo di legittimare sul piano dei principi dello Stato di diritto le misure adottate.

I giudici sono quindi chiamati a un difficile compito, almeno sotto due punti di vista. Da un lato, in quanto si tratta di proteggere i diritti di alcune minoranze, sovente impopolari, a fronte di una opinione pubblica impaurita, propensa ad individuare il nemico nello straniero di fede islamica, e spesso favorevole, in nome della sicurezza, alle misure limitative volute dai governi. Dall’altro, tali pronunce giudiziarie, coinvolgendo la sicurezza pubblica, implicano un insieme di valutazioni su scelte di natura “tecnica”, che debbono essere supportate da elementi conoscitivi coperti da segreto e che trovano molti ostacoli ad essere trattati, in un aperto contraddittorio, nelle aule dei tribunali, ponendo delicati problemi procedurali.

Una crescente attenzione, anche se non si è ancora dedicato a questo tema un apposito monitoraggio da parte delle agenzie internazionali sui diritti umani, è stata rivolta alle forme di nuova schiavitù che, attraverso contratti apparentemente legali, debiti da restituire, violenze e pressioni fisiche e morali, minacce personali e ai familiari, uso di droghe, rendono persone e gruppi ‘disponibili’ a sfruttamenti intensi e senza regole (nel lavoro, sessualmente, nella criminalità). Le vittime di questa nuova schiavitù sono generalmente persone povere e bisognose, non scelte per una particolare appartenenza, ma si è notato un evidente collegamento con quelle categorie di persone che sono state oggetto delle più recenti convenzioni internazionali (sui lavoratori migranti, sui popoli indigeni, sulle persone disabili, sulla sparizione forzata) e che sono al centro, oggi, delle maggiori e ripetute violazioni dei diritti individuali. I bambini migranti sono, a questo proposito, un gruppo che può divenire più facilmente vittima di questa nuova forma di servitù coatta.

È sul versante degli immigrati che si è manifestato un crescente peggioramento sia delle loro condizioni materiali che delle disposizioni di legge nei principali paesi dove sono diretti. Oggetto principale di critica è stata la legge approvata in Francia dall’Assemblea nazionale nell’ottobre 2010, ma l’attenzione riguarda anche la maggior parte dei paesi europei per le pratiche di rimpatrio forzato e di respingimento. Nei centri di detenzione costruiti, per esempio, in Ucraina con i fondi e l’accordo dell’Unione Europea, gli immigrati restituiti da paesi europei subiscono trattamenti brutali e detenzione arbitraria. È nell’insieme, tuttavia, che pare essersi allentata l’attenzione sulle violazioni anche gravi di cui sono vittime i migranti da parte di stati che, in nome della sicurezza, sono facilmente disposti a lasciar correre violazioni anche gravi e sistematiche. La posizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, all’interno di queste masse in migrazione verso territori dove la vita sembra più sicura, costituisce un elemento particolare, molto più grave in Asia e Africa di quanto l’opinione pubblica occidentale – preoccupata per qualche migliaio di arrivi sulle sue coste – riesca a rendersi conto.

La condizione dei popoli indigeni, su cui solo da pochi anni si è manifestata un’attenzione adeguata con l’adozione della Convenzione sui loro diritti (adottata nel settembre 2007 con 143 voti a favore, 11 astensioni e l’opposizione di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti) non si è ancora riflettuta – malgrado gli sforzi dell’Ohchr – in molte legislazioni nazionali, permettendo così pratiche e politiche di discriminazione che sono andate avanti malgrado il crescente richiamo alla Convenzione sia a livello nazionale che internazionale. Il decennio 2005-15 è stato proclamato dall’Assemblea delle Nazioni Unite ‘Secondo decennio internazionale dei popoli indigeni del mondo’, nonostante l’opposizione di alcune delle maggiori democrazie (Usa, Francia, Regno Unito) a garantire i diritti collettivi degli indigeni sulla terra – in nome del principio della proprietà individuale – e la perplessità riguardante le pratiche di giustizia consuetudinaria (basata sul principio di ripristinare l’armonia e l’equilibrio nella comunità) praticata da alcuni dei popoli indigeni.

Di questa tendenza sostanzialmente negativa si è parlato anche nella Conferenza di Ginevra dell’aprile 2009 che ha costituito il proseguimento di quella di Durban nel 2001 contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza. In questa sede si è sottolineato l’incremento di atti di discriminazione razziale e intolleranza nei confronti di numerosi gruppi. Il documento conclusivo ha messo in evidenza la necessità di riaffermare il ruolo positivo della libertà di espressione nella lotta contro il razzismo, mentre si è individuata come particolarmente negativa la frequente stereotipizzazione e stigmatizzazione offensiva di interi popoli condotta sulla base delle loro religioni e credenze.

Si è cercato, di conseguenza, di comprendere meglio come la proibizione di incitamento all’odio, presente nell’articolo 20 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, sia stata implementata nelle varie parti del mondo (Ohchr 2009). Pur non avendo ancora risultati concreti su questo tema, che costituisce però una preoccupazione diffusa tra gli organismi internazionali, si può aggiungere che la Direttiva europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, presa con una decisione-quadro (la 2008/913/GAI del 28 novembre 2008), ha suscitato molte perplessità perché – sulla falsariga della legislazione antinegazionista esistente in Francia – ha suggerito in ogni stato misure penali contro «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra». L’Europa sembra non aver tenuto conto, in questo contesto, della campagna lanciata in Francia dall’associazione Liberté pour l’Histoire fin dal 2006 per porre freno alla tendenza di un crescente numero di paesi europei a creare delle «verità di stato», punendo con rilevanti sanzioni penali chi non vi si adegua e le mette in dubbio. In proposito, invece, prevale negli Stati Uniti la priorità concessa sempre alla libertà di espressione rispetto ad altri diritti o timori di possibili peggioramenti nelle relazioni multietniche e multiculturali.

Bambini migranti non accompagnati

Sono migliaia i bambini che giungono in Europa senza genitori e si trovano travolti dallo statuto di migranti, finendo così spesso per dover affrontare una detenzione prolungata, intimidazioni e abusi di polizia ripetuti che rendono inutilizzabili le norme previste dalla legislazione di protezione che è cresciuta in questi ultimi anni proprio nei confronti dei bambini.

Le leggi sull’immigrazione e le leggi sui bambini (dalla Convenzione sui diritti del fanciullo al relativo Protocollo opzionale) risultano spesso in conflitto e contraddittorie: malgrado la Convenzione internazionale - che è quella sottoscritta e ratificata, tra l’altro, dal maggior numero di stati - debba prevalere sulle leggi nazionali, le misure sulla sicurezza intraprese dagli stati europei negli ultimi dieci anni rendono di fatto quasi sempre queste ultime prevalenti in caso di contrasto.

Human Rights Watch ha documentato come la Francia, da questo punto di vista, sia il peggiore esempio dentro l’Unione Europea, avendo creato zone extra-territoriali (la più grande vicina all’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle) dove bambini migranti non accompagnati sono trattati come se non fossero ancora entrati in territorio francese e non soggetti, quindi, alla legalità di cui altrimenti dovrebbero godere. «Il proposito di questa zona di transito è semplice: isolare i bambini migranti dai diritti che sarebbero loro accordati sul territorio francese, facilitando gli scivoli legali che permettano una loro rapida espulsione dalla Francia» (Hrw 2010).

Benché abbiano firmato la Convenzione sui diritti del fanciullo (Crc), anche Regno Unito, Germania, Grecia e Spagna tendono a considerare i bambini non accompagnati prima migranti e poi bambini. Il Regno Unito ha rivisto questa posizione che escludeva dalla Crc i bambini migranti nel 2008, la Germania lo ha fatto anche prima, ma si arrende alle richieste di linea dura della maggior parte dei Länder. In Italia, il 2010, secondo il rapporto annuale di Save the Children sui minori migranti, «è stato un anno nel complesso critico, in cui sono stati compiuti molti passi indietro» (Stc 2010), rendendo più difficile l’integrazione scolastica e impedendo che questa possa continuare al compimento dei 18 anni, quando tornano improvvisamente a essere ‘clandestini’; tuttavia, in Parlamento è recentemente passata una mozione volta proprio a rafforzare la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Rifugiati

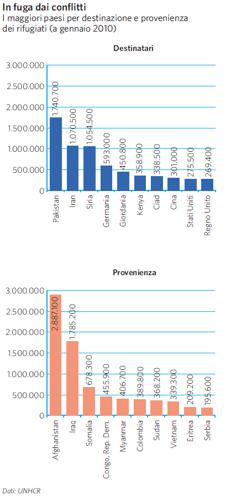

Secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr 2010) alla fine del 2009 si contavano 43,3 milioni di profughi (forzati, non volontari) in tutto il mondo, il numero più alto dalla metà degli anni Novanta. Tra questi vi sono i 4,8 milioni di palestinesi che dipendono da un’altra agenzia delle Nazioni Unite (l’Unrwa) e che si trovano nei Territori occupati della Palestina e in Libano, Giordania e Siria; 15,2 milioni di rifugiati, 27 milioni di profughi interni (a causa di guerre e conflitti), un milione di richiedenti asilo e 10 milioni che ricadono sotto la responsabilità dell’Unhcr.

Il Pakistan è il paese con il maggior numero di rifugiati (1,7 milioni), che per i quattro quinti si trovano in paesi in via di sviluppo (l’Iran è il secondo con 1,1 milione e la Siria terzo con un milione). I rifugiati afgani e iracheni costituiscono la metà di quelli totali (2,9 milioni dall’Afghanistan); quelli che vivono nei campi sono un terzo (ma il 60% di quelli dell’Africa sub-sahariana), mentre oltre la metà vive in aree urbane. Le donne rappresentano il 47% dei rifugiati e dei richiedenti asilo e il 41% è rappresentato da minorenni sotto i 18 anni.

Mentre il numero dei rifugiati è rimasto sostanzialmente stabile attorno ai 10 milioni, è cresciuto notevolmente quello dei profughi interni, anche per la situazione particolarmente drammatica di Pakistan, Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e Somalia. Il 2009 è anche stato l’anno con il minor numero dei rifugiati rientrati nei propri paesi e il maggior numero di profughi interni tornati nelle zone d’origine. Nell’Africa sub-sahariana è continuata la flessione del numero dei rifugiati iniziata nove anni fa: meno di 2,9 milioni rispetto ai 3,4 del 2000. La causa è stata prevalentemente il rimpatrio volontario in Rdc, Sudan meridionale, Burundi e Ruanda, mentre i conflitti hanno provocato nuovi esodi sempre dalla Rdc (con un numero doppio rispetto ai rimpatri), dalla Somalia e dal Kenya.

Tra i richiedenti asilo la maggior parte provengono da Afghanistan, Colombia, Etiopia, Myanmar e Zimbabwe, Malaysia e Somalia, zone di guerra ma anche di conflitti dovuti allo scontro con la criminalità organizzata o stati dittatoriali. Per i richiedenti asilo il paese di destinazione privilegiata è stato il Sudafrica, che nel 2009 ha accolto più o meno lo stesso numero di richiedenti asilo in tutti i 27 paesi dell’Unione Europea.

Gli stati e la violazione dei diritti

L’analisi delle violazioni che le principali organizzazioni dei diritti umani compiono annualmente viene fatta generalmente paese per paese, rendendo difficile una sintesi affidabile degli andamenti globali sui principali settori in cui i diritti sono continuamente a rischio (salute, giustizia internazionale, tortura, donne, bambini, migranti, libertà di stampa, rifugiati, ecc).

Nel corso del 2010 non è migliorata la situazione, grave da anni, degli oltre due milioni e mezzo di profughi in Darfur, dove «donne e ragazze nelle città, nei campi e villaggi continuano a sperimentare violenze sessuali da parte di forze governative, milizie alleate, ribelli e gruppi criminali» (Hrw 2010, p. 88). In Uganda impunità e corruzione hanno impedito di mettere in piedi misure di protezione dei diritti umani, mentre le forze armate non sono state capaci di proteggere i civili – abbandonati senza adeguate possibilità di accedere agli aiuti umanitari – dagli attacchi dei ribelli del Lord’s Resistence Army. In Afghanistan l’approvazione da parte del Parlamento, nel 2009, di una legge di famiglia (Shia Family Law) con numerosi articoli offensivi e pericolosi per le donne è stata corretta dopo vaste e numerose proteste, ma continua a rimanere in contrasto con gli standard internazionali sui diritti umani. In Bangladesh il ritorno nel 2009 alla democrazia, dopo la sospensione della costituzione nel 2007 e 2008, non ha impedito che si perpetuassero numerosi casi di tortura, esecuzioni extragiudiziali, impunità per le violenze commesse dalle forze dell’ordine. La violenza domestica contro le donne continua in assenza di una legge che ancora non è stata approvata. Nel corso dell’anno ci sono stati un centinaio di attacchi con l’acido contro donne, secondo le stime della Acid Survivors Foundation, ma solo in otto casi si sono registrati degli arresti. In Cambogia, malgrado i primi risultati del Tribunale straordinario per le punizione dei crimini dei Khmer Rossi (a fine marzo 2011 si è svolto l’appello per il caso di Duch, il responsabile della prigione S-21 condannato a 35 anni per crimini contro l’umanità) «il rispetto per i diritti umani ha continuato la sua spirale verso il basso con drammatici peggioramenti nella libertà di stampa, abuso della magistratura per mettere a silenzio i critici del governo, imposizione di nuove restrizioni per le manifestazioni pacifiche» (Hrw 2010, p. 279), mentre il partito al potere continua a usare molteplici tattiche repressive che includono minacce, violenze, arresti arbitrari per sopprimere rivali politici, giornalisti di opposizione, attivisti per i diritti sulla terra, sindacalisti. In Messico, nella battaglia condotta dal governo contro il crimine organizzato e il traffico di stupefacenti anche attraverso l’emanazione di una specifica legislazione, si è usato molto spesso l’esercito, lasciando che le forze armate commettessero serie violazioni dei diritti umani tra cui ripetute uccisioni, torture continue, stupri in gran numero e detenzioni arbitrarie. Lasciando che sia la giustizia militare a occuparsi dei crimini che vengono commessi da appartenenti alle forze armate, il Messico avalla e legittima un sistema che conduce alla totale impunità per gli abusi commessi (Hrw 2010).

Più difficile è valutare gli abusi e le violazioni sui diritti economici e sociali, per i quali generalmente i governi usano come alibi la mancanza di risorse adeguate e l’impossibilità di progettare piani di riforma significativi (per la salute, l’istruzione, gli alloggi, ecc). In molti casi, tuttavia, vi è una stretta correlazione tra le violazioni sul terreno dei diritti civili e le mancanze di miglioramento sul fronte dei diritti sociali. Per esempio, l’elevata crescita dei tassi di mortalità materna in Sierra Leone, Perù, Burkina Faso e Nicaragua, per citare solo alcuni casi su cui ci si è concentrati nel 2009, sono stati direttamente ascrivibili alle violazioni dei diritti umani avvenuti in quei paesi (Amnesty International 2010).

Il rapporto di Amnesty International per il 2011, pubblicato in occasione del cinquantesimo della fondazione dell’organizzazione, sottolinea l’importanza delle nuove tecnologie nella lotta per la libertà, soprattutto nel mettere maggiormente in difficoltà la politica repressiva dei governi autoritari e nel favorire la diffusione della verità nei tanti casi di violazione dei diritti, rendendo più forte e consapevole la battaglia delle comunità che sono vittime delle maggiori discriminazioni e violenze.

La situazione in alcuni stati dell’Africa, pur rimanendo grave, è apparsa in miglioramento (il rientro, per esempio, di moltissimi profughi del Darfur nei loro villaggi, pur a fronte di nuove persone costrette a scappare dalla violenza); in altri (Somalia, Repubblica Democratica del Congo) non è stato così, lasciando i cittadini in balia di violazioni continue. La lotta per la democratizzazione nei paesi del Maghreb e del Medio Oriente ha ottenuto successi notevoli non solo in termini di parziale democratizzazione (Tunisia, Egitto), ma anche di risoluzione di conflitti (quello a Sa’dah in Yemen), anche se sono continuate in molti casi episodi di violenta repressione (Siria). In Europa, accanto al riconoscimento giuridico e politico della verità – dopo quasi quarant’anni – per quanto successo in Irlanda con la ‘domenica di sangue’ di Londonderry (quando i soldati inglesi aprirono il fuoco su una manifestazione per i diritti civili uccidendo 13 persone), non è migliorata in molti casi la situazione della libertà di espressione, particolarmente in casi come la Turchia, la Serbia e la Russia, che già erano sotto osservazione negli anni passati. Per quanto riguarda l’Italia si è segnalato il perdurare del rifiuto di introdurre il reato di tortura nella legislazione nazionale, la frequente negazione dei diritti dei Rom, la crescente intolleranza nei confronti di migranti, gay e lesbiche, di cui si è fatta portavoce Navi Pillay, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nella prima visita svolta nel nostro paese.

Millennium Development Goals: raggiungere universalmente l’educazione primaria

Il secondo degli Obiettivi del Millennio era quello di far svolgere ovunque, a bambini e bambine di ogni stato, il corso completo di educazione elementare. Nel 2008, nei paesi in via di sviluppo, l’iscrizione alla scuola elementare ha raggiunto l’89%, rispetto all’83% del 2000, un tasso di velocità insufficiente a raggiungere nel 2015 l’obiettivo. Sono circa 69 i milioni di bambini in età scolastica che non vanno a scuola, rispetto ai 106 milioni del 1999. Di questi 31 milioni vivono nella regione sub-sahariana e 18 milioni in Asia meridionale. Nell’Africa sub-sahariana, inoltre, oltre il 30% dei bambini iscritti alla scuola elementare l’abbandona prima di terminare il ciclo completo di studi.

In molti paesi l’abolizione delle tasse scolastiche per la scuola elementare ha permesso una crescita notevolissima delle iscrizioni. In Tanzania è raddoppiata nel 2008 rispetto al 1999, raggiungendo il 99,6%; in Etiopia ha raggiunto il 79% con un incremento del 95% rispetto al 2000. Dove questo è avvenuto è stato anche necessario aggiungere nuovi investimenti e risorse nell’educazione, tanto per la costruzione di scuole quanto per il reclutamento dei maestri in maggior numero, che si sono resi necessari per far fronte al crescente numero di alunni.

In alcune zone (per esempio in Nepal, Mongolia e Bolivia) si sono introdotte delle scuole mobili per fare in modo che gli studenti possano trovare una scuola entro il raggio di mezz’ora di cammino. In Bolivia un programma di educazione bilingue che copre ormai l’11% di tutte le scuole elementari ha permesso l’accesso all’istruzione a molti bambini indigeni di aree remote.

Con l’appoggio del World Food Programme in molte regioni è stato garantito ai bambini un pasto scolastico, cosa che ha incoraggiato le famiglie a mandare i figli a scuola e a permettere di costruire una cultura nutrizionista che potrà servire allo sviluppo futuro delle nuove generazioni.

Conclusioni

Il summit sul Millennium Development Goals che si è tenuto nel settembre 2010 ha dovuto riconoscere numerose battute d’arresto dovute alla crisi finanziaria, ma ha rilanciato la possibilità di raggiungere gran parte degli otto obiettivi previsti per il 2015. Al di là degli ottimismi di facciata e delle nuove risorse destinate al progetto, soprattutto in molti paesi africani e in diversi paesi asiatici sembra che il raggiungimento degli obiettivi – in particolare di quelli relativi all’educazione, alla parità dei sessi, alla salute materna – saranno difficilmente raggiungibili.

Complessivamente la tendenza al miglioramento nella condizione dei diritti umani globali, che aveva avuto luogo tra la fine degli anni Novanta del secolo scorso e il primo quinquennio del nuovo millennio ha subito un rallentamento e in alcuni ambiti si è registrata una controtendenza negativa. Certamente sono aumentate notevolmente le informazioni e le analisi, e questo può a volte dare l’impressione di un incremento dei numeri delle violazioni, mentre potrebbe trattarsi di una accresciuta conoscenza del fenomeno.

La ricchezza delle analisi e la quantità di agenzie internazionali (sovranazionali, nazionali, non governative) che si occupano di monitorare e intervenire in difesa dei diritti ha prodotto oggi come conseguenza una certa confusione nel poter delineare un quadro coerente e completo. I dati offerti dagli indicatori che riguardano lo sviluppo economico, quelli che emergono dagli studi sull’indice di sviluppo umano, sulla fragilità degli stati o sul raggiungimento degli Obiettivi del Millennio sono a volte non coincidenti – o addirittura contrastanti, almeno per alcuni stati – con quelli relativi alle libertà civili e politiche e al livello di democrazia.

In molti casi ciò è dovuto a una diversità di indicatori tale da essere disomogenei e quasi non confrontabili. In molti casi, tuttavia, la causa risiede nella tradizionale differenza – che ha accompagnato tutta la storia dei diritti umani – tra i diritti civili e politici da una parte e quelli economici e sociali (cui oggi si sono aggiunti quelli culturali, ambientali e legati alle nuove tecnologie) dall’altra. Non vi è un rapporto univoco e diretto, o almeno non sempre, tra la soddisfazione di diritti sociali o culturali e il miglioramento sul terreno dei diritti civili e politici. E a volte, addirittura, emerge una caratteristica propria dell’età in cui la cultura dei diritti si è ormai affermata: quella del conflitto tra diritti (per esempio tra diritto al lavoro e all’ambiente, tra diritto alla sicurezza e alla libertà) in cui la scelta di cosa privilegiare rimane difficile ed è affidata più alla necessità immediata o al buon senso che all’adeguamento al diritto internazionale.

Considerare i diritti umani come un insieme, senza pensare di poter instaurare una gerarchia come a volte è successo in passato, puntando alla messa in evidenza delle violazioni e ai suggerimenti per poterli impedire e superare, rimane un terreno comune al lavoro delle agenzie sovranazionali, all’opera dei governi e degli stati, all’attenzione e alla capacità delle organizzazioni volontarie e non governative che operano a livello globale e locale.

In molti casi – anche in Europa, che è stata per secoli la culla dei diritti e della loro diffusione – preoccupazioni di carattere politico e contingente hanno spinto a modificare il tradizionale approccio alla libertà e ai diritti umani subordinandolo a quello – certamente importante e decisivo per la democrazia – della sicurezza, ignorando i risultati negativi che questa scelta aveva favorito, su questo terreno, negli Stati Uniti per quasi tutto l’ultimo decennio. L’atteggiamento difensivo che si sta diffondendo e che fotografa, amplifica e favorisce le paure dei cittadini per ottenerne il consenso, non si basa su un rifiuto della cultura dei diritti umani – che sembra storicamente ormai impossibile – ma su una sua lettura in termini di priorità della cittadinanza formale e dell’appartenenza a una comunità statale, piuttosto che su quella dell’universalità dei diritti sanciti nel 1948, riconosciuta nei decenni successivi con sempre maggiore convinzione anche se non sempre con coerenza pratica.

È ancora troppo presto per stabilire se l’andamento delle rivolte arabe della prima parte del 2011 possa davvero costituire una nuova ondata di democratizzazione, analoga a quella che tre decenni fa ebbe inizio e contagiò tutta l’America Latina e due decenni fa sconvolse il mondo comunista ed ebbe anche in Asia risultati inimmaginabili. Certamente la grande partecipazione giovanile e il rifiuto di riferimenti religiosi fondamentalisti, come dell’uso della violenza e dell’estremismo politico, possono permettere di sperare per il futuro, anche se non immediato. Proprio la diffusione e il grande uso fatto, in queste rivolte, dei nuovi mezzi di espressione e delle tecnologie della comunicazione, permettono di pensare in modo nuovo all’impatto che esse potranno avere sul terreno della libertà e dei diritti, come sempre è successo in passato quando la possibilità di una maggiore, più attenta, più capillare informazione (scritta, visiva, documentata) ha sempre favorito le battaglie per porre termine alle violazioni e ampliare i diritti di tutti.

Per saperne di più:

Amnesty International (2010) Annual Report 2011. The state of the world’s human rights, http://thereport.amnesty.org/ (13 giugno 2011).

D. Anagnostou, E. Psychogiopoulou (2010) (eds) The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National Context, Leiden.

A. Cassese (2008) Voci contro le barbarie. La battaglia per i diritti umani attraverso i suoi protagonisti, Milano.

Csp (Center for Systemic Peace, Center for Global Policy) (2009) Global Report 2009. Conflict, governance, and state fragility, edited by M.G. Marshall, B.R. Cole, http://www.systemicpeace.org/Global%20Report%202009.pdf (13 giugno 2011).

Fiw (Freedom House) (2011) Freedom in the World 2011. The authoritarian challenge to democracy, Washington D.C., http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=594 (13 giugno 2011).

M. Flores (2008) Storia dei diritti umani, Bologna.

A. Garapon (2004) Crimini che non si possono né punire né perdonare: l’emergere di una giustizia internazionale, Bologna.

Hrw (Human Rights Watch) (2010) World Report 2010, http://www.hrw.org/world-report-2010 (13 giugno 2011).

Hsr (Human Security Report Project) (2010) 2009-2010 Report. The causes of peace and the shrinking costs of war, Vancouver, http://www.hsrgroup.org/press-room/press-kits/20092010-press-kit.aspx (13 giugno 2011).

Ohchr (Un Office of the High Commissioner for Human Rights) (2009) 2009 Report. Activities and results, http:// www.ohchr.org/en/publicationsresources/Pages/AnnualReportAppeal.aspx (13 giugno 2011).

W. Osiatyński (2009) Human Rights and Their Limits, Cambridge.

Rwb (Reports Without Borders) (2010) Press Freedom Index 2010, http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html (13 giugno 2011).

Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) (2010) Sipri Yearbook 2010. Armaments, disarmament and international security, Oxford, http://www.sipri.org/yearbook/2010 (13 giugno 2011).

Stc (Save the Children) (2010) I minori stranieri in Italia. Secondo rapporto annuale, Roma, http://images.savethechildren.it/IT/f/ img_pubblicazioni/img133_b.pdf (13 giugno 2011).

Unhcr (United Nations Agency for Refugees) (2010) Statistics, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html (13 giugno 2011).

Who (World Health Organization) (2010) Health Financing Data & Analysis, http://www.who.int/research/en/ (13 giugno 2011).