Lo stato dell'Europa

Il 2012 dell’Unione Europea (Eu) è stato dominato, come buona parte dell’ultimo lustro, dall’eurocrisi. Diversamente dagli anni precedenti, si è però chiuso su una nota positiva, con un periodo di calma prolungata sui mercati. Troppo poco per esser certi che la crisi sia definitivamente superata ma abbastanza per coltivare un cauto ottimismo sul futuro dell’eurozona.

Dal punto di vista espositivo, il periodo può essere suddiviso in tre fasi. La prima è stata caratterizzata da una sostanziale continuità d’azione rispetto al periodo precedente, con una serie di affinamenti alla strategia anticrisi elaborata fra il 2009 e il 2011. La seconda fase ha coinciso con un salto di qualità dell’azione di contrasto alle turbolenze finanziarie e dai primi segnali di stabilizzazione. La terza fase, attualmente in corso, ha visto e vede il tentativo di colmare le principali lacune della ‘governance’ economica europea, stabilendo un percorso verso il completamento dell’Unione economica e monetaria.

La strategia anticrisi fino al luglio 2012

Nella parte iniziale del 2012, la strategia anticrisi dell’Eu ha continuato ad articolarsi lungo tre grandi linee direttrici: l’adozione di misure di risanamento fiscale da parte dei governi più esposti; il rafforzamento dei vincoli e dei controlli reciproci fra stati membri e la predisposizione di una rete di sicurezza europea per gli stati in maggiore difficoltà.

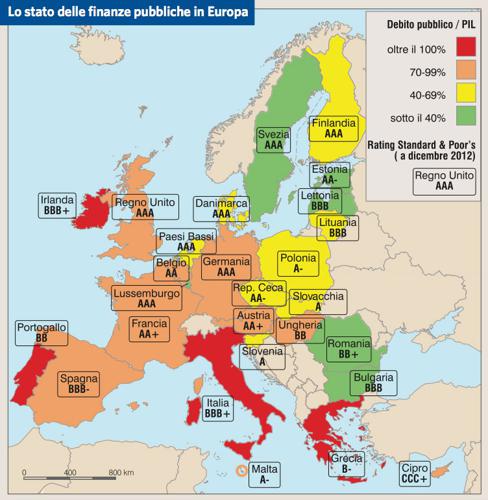

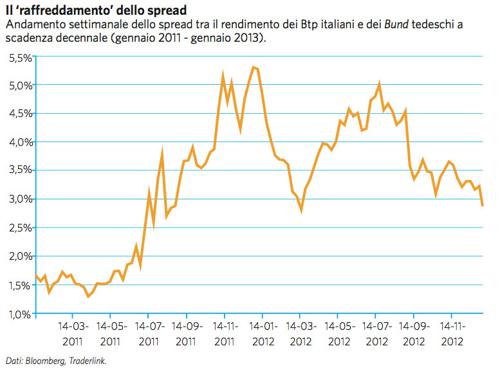

La prima direttrice ha coinvolto in particolare il nostro paese. Nella fase iniziale della crisi, le turbolenze finanziarie avevano soltanto lambito l’Italia e la Spagna, limitandosi ad investire paesi di dimensioni ridotte come Grecia, Irlanda e Portogallo. La situazione era però cambiata drasticamente nella primavera del 2011. I dubbi sulla sostenibilità delle loro finanze pubbliche, il contagio finanziario dalla Grecia, il mancato intervento della Banca centrale europea (Bce, Ebc) sui mercati ed i crescenti timori sulla tenuta complessiva dell’eurozona avevano allontanato gli investitori dai titoli di stato di Roma e Madrid. Il differenziale (spread) fra i tassi di interesse sui Bonos spagnoli e sui Buoni del Tesoro italiani, da un lato, ed i tassi sui Bund tedeschi, dall’altro, era salito vertiginosamente e sembrava non volersi fermare, mettendo in pericolo la stessa solvibilità dei due paesi. Sull’onda dell’emergenza, entrambi avevano cambiato governo nel novembre 2011: l’Italia con la creazione di un esecutivo ‘tecnico’ guidato da Mario Monti e sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare; la Spagna, con il trionfo elettorale del Partito popolare di Mariano Rajoy. Agli inizi del 2012, i due esecutivi si trovavano di fronte al difficile compito di mettere in sicurezza i conti pubblici e di rassicurare i mercati. Un’operazione che, nel caso italiano, ha richiesto l’adozione in tempi rapidi di una serie di misure di consolidamento fiscale, rilancio della competitività e lotta all’evasione fiscale. I nomi assunti dalla legislazione e decretazione adottata nelle prime settimane del governo Monti (Legge n. 214/2011 – ‘Salva Italia’; Decreto Legge n. 1/2012 – ‘Cresci Italia’; Decreto Legge n. 2/2012 – ‘Semplifica Italia’) la dicono lunga sulla temperie di quei mesi.

La prima parte del 2012 è stata caratterizzata, inoltre, dal rafforzamento dei vincoli e dei meccanismi di monitoraggio all’interno dell’eurozona, con l’obiettivo di rassicurare i mercati ma anche di ‘puntellare’ e rendere irreversibili le politiche di rigore adottate a livello europeo. I primi mesi dell’anno hanno visto pertanto l’attuazione del cosiddetto Six Pack, un pacchetto di misure legislative (cinque direttive e un regolamento) che rendono ancora più stringenti le disposizioni in materia di disciplina di bilancio e di riduzione del debito pubblico contenute nel ‘Patto di stabilità’. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni ha inoltre coinciso, nella prima parte del 2012, con le nuove procedure del cosiddetto semestre europeo, mirante a favorire un coordinamento ex ante delle politiche economiche nell’eurozona e nell’Eu 27.

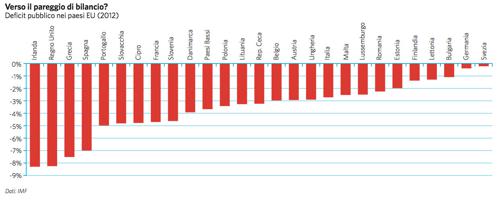

Il 2 marzo 2012 è stato poi firmato da 25 paesi (tutti gli stati membri dell’Eu, con l’esclusione del Regno Unito e della Repubblica Ceca) il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (Tscg) che riprende e puntualizza le regole del Six Pack. Con il Tscg, gli stati firmatari si sono impegnati ad inserire l’obiettivo del pareggio di bilancio nelle rispettive Costituzioni, sotto la supervisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee. Essi saranno inoltre tenuti a mantenere il deficit ‘strutturale’ sotto lo 0,5% del pil, ad assicurare una traiettoria molto impegnativa di rientro del debito pubblico e a partecipare a procedure di sorveglianza e di coordinamento delle politiche macroeconomiche particolarmente stringenti. Sviluppando la stessa logica, nell’autunno 2012 la Commissione ha infine presentato due ulteriori proposte legislative (il cosiddetto Two Pack) che prevedono il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio degli stati membri.

La prima parte del 2012 ha segnato una sostanziale continuità anche sul fronte della terza direttrice della strategia europea: quella del sostegno ai partner più direttamente investiti dalla crisi. Nel 2008 l’eurozona non disponeva praticamente di nessuno strumento per prestare soccorso agli stati membri in difficoltà. Per ovviare a questa lacuna, erano stati creati, nel maggio 2010, due strumenti finanziari ad hoc: la European Financial Stability Facility (Efsf) e lo European Financial Stabilization Mechanism (Efsm). I due ‘fondi salva stati’ avevano però natura temporanea e fondamenta giuridiche non particolarmente solide. Permanevano, infatti, visioni discordanti circa la loro compatibilità con le disposizioni dei Trattati ed in particolare con la cosiddetta ‘No-bailout clause’ (art. 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Tfeu).

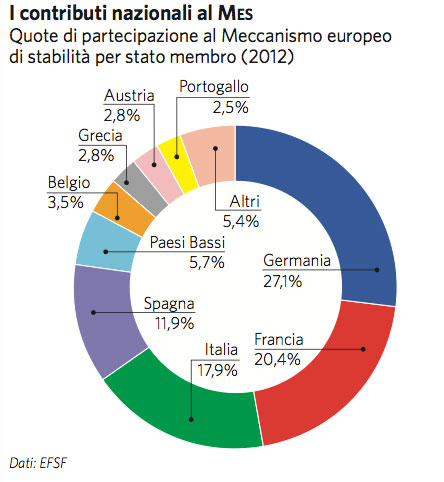

Per ovviare a questo problema, gli stati membri avevano modificato, nel corso del 2011, l’art. 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, inserendo una base giuridica che consentisse agli stati membri dell’eurozona di istituire un «meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro» (Decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011). Sulla base di questa disposizione, i membri dell’eurozona hanno firmato, il 2 febbraio 2012, il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità – Mes. Il Trattato ha raggiunto il necessario quorum di ratifiche nel settembre ed e’ entrato quindi in vigore il primo gennaio 2013.

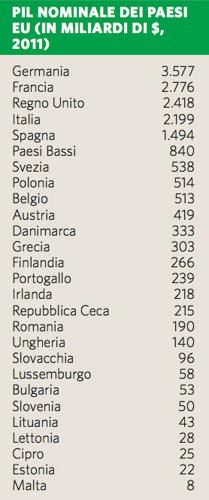

A differenza dei suoi predecessori, il Mes è una vera e propria organizzazione internazionale, con una struttura istituzionale ricalcata su quella del Fondo monetario internazionale. Esso potrà quindi rastrellare le proprie risorse sui mercati finanziari senza gravare direttamente sulle finanze degli stati membri. Come i suoi predecessori, tuttavia, il Mes ha una capacità di prestito relativamente limitata. I 500 miliardi di euro di cui può disporre sono sufficienti a proteggere dalle turbolenze finanziarie paesi dalle dimensioni ridotte come Grecia, Irlanda e Portogallo, ma non a ‘schermare’ paesi dalle grandi dimensioni come Italia e Spagna. Come i suoi predecessori, inoltre, il Mes può prestare assistenza finanziaria soltanto agli stati che versano in gravissime difficoltà finanziarie. Non rientra fra le sue prerogative, invece, intervenire ‘a monte’ per contrastare gli shock macroeconomici ed impedire che la situazione degeneri.

La svolta dell’estate 2012

Oltre alla insufficiente ‘potenza di fuoco’ dei fondi salva stati, la strategia anticrisi dell’Unione presentava, a metà del 2012, anche altri elementi di debolezza.

Malgrado tutti i vertici, le riunioni ed i rapporti degli anni precedenti, i progressi sul fronte istituzionale erano stati insufficienti. Le principali decisioni continuavano ad essere affidate alle stesse procedure intergovernative che avevano amplificato, negli anni precedenti, i problemi di azione collettiva degli stati e favorito l’avvitamento della crisi.

L’eurozona continuava a non disporre, inoltre, di tutti gli strumenti necessari per far fronte alle turbolenze finanziarie. Per molti osservatori, e per la stessa Commissione, l’emissione di titoli del debito sostenuti da una garanzia congiunta degli stati membri – i cosiddetti Eurobond – avrebbe dato una boccata di ossigeno ai paesi in crisi e rassicurato i mercati. Non vi era stato verso, tuttavia, di far accettare una soluzione del genere ai paesi creditori.

Oltre alla mutualizzazione del debito, esisteva un’altra strada per placare i mercati: un intervento massiccio della Banca centrale europea. Anche su questo fronte, tuttavia, i Trattati offrivano margini di manovra piuttosto limitati, che solo una fortissima determinazione politica avrebbe consentito di valicare.

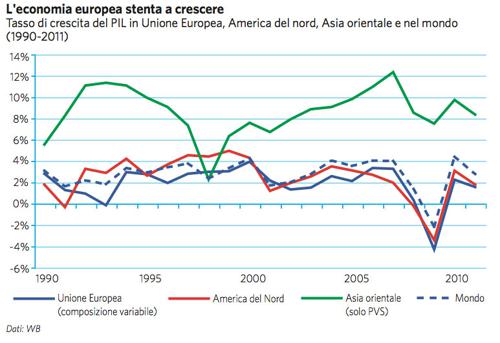

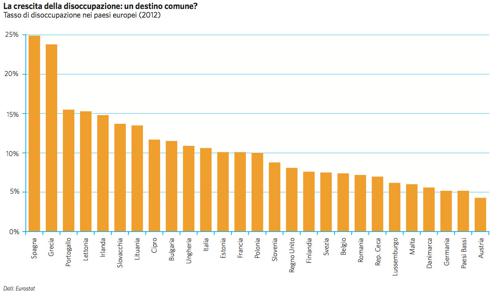

Una seria ipoteca sulla strategia anticrisi messa a punto dall’Europa era poi lo stato dell’economia reale. Non accompagnato da politiche per la crescita a livello europeo, il rigore finanziario stava infatti reclamando un prezzo particolarmente elevato dagli stati più direttamente coinvolti. Il caso più grave rimaneva la Grecia, in cui la situazione economica e finanziaria continuava ad essere particolarmente difficile, malgrado l’adozione, nel marzo 2012, di un secondo ‘pacchetto di salvataggio’ dell’entità di 130 miliardi di euro.

L’insieme di questi fattori faceva sì che la tensione sui mercati, nella primavera-estate 2012, rimanesse molto alta. Gli investitori continuavano a non essere convinti della irrevocabilità dell’impegno degli stati membri a difesa dell’euro e la paura, più o meno irrazionale, di una rottura dell’eurozona li portava a liberarsi dei titoli ritenuti ‘a rischio’. Malgrado gli sforzi di risanamento di Roma e Madrid, e al di là di qualsiasi valutazione obiettiva sui fondamentali dei due paesi, i tassi di interesse sui Bonos e sui Buoni del Tesoro rimanevano quindi pericolosamente alti. Era necessario mandare un forte segnale ai mercati per invertire la tendenza. Vista l’impasse in cui versavano le altre istituzioni, anche a causa delle divergenze fra stati membri, l’unica istanza che poteva assumersi questa responsabilità era la Banca centrale europea.

Mario Draghi aveva dato mostra fin dalle prime settimane del suo mandato di voler interpretare il ruolo di Presidente della Bce con maggiore intraprendenza rispetto al suo predecessore. Così, fra il dicembre 2011 ed il febbraio 2012, l’Eurotower aveva iniettato nel sistema bancario europeo oltre mille miliardi di euro, attraverso il programma denominato Long Term Refinincing Operation (Ltro). La vera e propria svolta, però, è arrivata nell’estate 2012. L’ormai famoso discorso pronunciato da Draghi alla Global Investment Conference di Londra il 26 luglio conteneva due frasi di grandissima importanza: «All’interno del suo mandato, la Banca centrale europea è pronta a fare tutto il necessario per difendere l’euro. E, credetemi, sarà sufficiente». Il presidente dell’Eurotower lasciava insomma intendere che la Banca centrale era pronta a trasformarsi in ‘prestatore di ultima istanza’ mettendo la sua ‘potenza di fuoco’ – virtualmente illimitata – al servizio della stabilità dell’eurozona. A dare sostanza a queste parole, la Bce annunciava, nel settembre successivo, un nuovo programma, denominato Outright Monetary Transactions (Omt) che prevedeva, a differenza dei precedenti interventi dell’Eurotower nel mercato secondario, la possibilità di acquisti illimitati di titoli di stato. L’effetto sui mercati non si è fatto attendere. Per la speculazione internazionale, infatti, scommettere contro una Banca centrale realmente determinata è un’operazione estremamente rischiosa. Niente a che vedere con il facile ‘tiro al bersaglio’ che l’eurozona, a causa del suo immobilismo, aveva offerto fino a quel momento. Il risultato è stato, in poche settimane, un progressivo raffreddamento dello spread.

L’importanza della mossa della Bce non può essere sottovalutata. E non è un caso se svariate testate internazionali hanno deciso di nominare Mario Draghi ‘uomo dell’anno’. Va tenuto presente, tuttavia, che, l’operazione da lui orchestrata sarebbe stata impossibile senza alcune circostanze concomitanti.

Sul piano degli equilibri politici complessivi, va segnalato, in primo luogo, il cambio di indirizzo della Francia . Tutta la prima fase della crisi era stata caratterizzata dalle iniziative franco-tedesche. L’ultimo Sarkozy aveva mandato segnali di maggiore autonomia, ma il cambio di marcia ha coinciso con l’arrivo di Francois Hollande all’Eliseo nel maggio 2012. Da allora, la Francia ha cominciato ad assumere posizioni sempre più dialettiche nei confronti delle politiche di rigore promosse da Berlino.

In parallelo, stavano cominciando ad evolvere anche le posizioni tedesche. Il sentimento predominante in Germania, nella fase iniziale dell’eurocrisi, era stato lo sdegno. Per i media e gran parte dell’opinione pubblica tedesca, l’eurozona rischiava di crollare per colpa esclusiva delle ‘scriteriatezze’ degli stati del sud. Le cose erano molto più complesse, come è oramai ampiamente riconosciuto, ma le sottigliezze della macroeconomia non si prestano alla semplificazione polemica. Nel corso del 2012, tuttavia, anche in Germania il risentimento ha cominciato a far posto alla consapevolezza di come i destini di tutti i membri dell’eurozona siano strettamente legati. Da qui ad accettare la necessità di uno sforzo congiunto per venire a capo della crisi, il passo è stato breve. La sentenza con cui il Bundesverfassungsgericht ha dato il via libera alla ratifica del Trattato istitutivo del Mes, nel settembre 2012, ha completato l’opera, rendendo possibile, anche sul piano giuridico, un atteggiamento più costruttivo.

Questa evoluzione ha creato un ambiente favorevole all’iniziativa della Bce. Malgrado le reazioni inferocite della Bundesbank, il cancelliere Angela Merkel ed il ministro delle Finanze tedesche Wolfgang Schauble hanno sostanzialmente dato il via libera all’Omt, giudicandolo pienamente in linea con le prerogative della Banca centrale europea. Sarebbe stato molto problematico annunciare l’acquisto di buoni del tesoro dei paesi in crisi senza il consenso tacito del maggiore contribuente al bilancio dell’Eurotower.

In generale, la ‘svolta’ dell’estate 2012 ha coinciso con un attenuamento della retorica ‘rigorista’ e del tono recriminatorio che aveva dominato tutta la prima fase della crisi. Fino ad allora, i media dei paesi nordici avevano dato una lettura sostanzialmente ‘moralista’ dell’eurocrisi, come di un conflitto fra gli ‘spendaccioni’ del sud ed i ‘virtuosi’ europei del nord. A partire da quel momento, si è cominciato ad inquadrare la problematica in termini meno manichei. Da questo punto di vista, uno dei principali meriti delle politiche di risanamento promosse dai governi Monti e, in parte, Rajoy, è stato proprio quello di favorire un’evoluzione delle percezioni e delle dinamiche politiche intra-europee.

Un segnale importante della nuova dialettica europea sono state le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012. Esse hanno previsto infatti, su forte insistenza italiana, la possibilità di mobilitare i fondi salva stati (Efsf, Efsm e Mes) anche in difesa dei titoli di stato nel mirino della speculazione internazionale (il cosiddetto meccanismo anti-spread). Per molti versi, si è trattato di un piccolo cambio paradigmatico. Per la prima volta, infatti, si è ammesso che il differenziale fra i tassi di interesse sui titoli di stato possa essere causato da fenomeni speculativi, prevedendo la possibilità di un intervento europeo a difesa degli stati membri sotto attacco.

Prova della nuova temperie è anche il fatto che, a partire dalla primavera-estate 2012, si sia cominciato a discutere della necessità di collocare le misure anticrisi all’interno di un progetto più ampio: una ‘unione politica’, che raccolga e dia respiro strategico ai lavori di rifondazione dell’Unione economica e monetaria. Il governo di Berlino è stato particolarmente attivo su questo fronte. La cancelliera Merkel ha più volte evocato la necessità di un salto di qualità nel processo di integrazione e il suo ministro Guido Westerwelle ha animato i lavori di un gruppo informale di 11 ministri degli Esteri che ha presentato, nel settembre 2012, una riflessione collettiva sul futuro dell’Europa. Altrettanto vivace è stato il dibattito in Italia, anche grazie al monito costante del presidente della repubblica Giorgio Napolitano, che non ha cessato di ricordare agli italiani la necessità di rinnovare la «fiducia in un’Europa sempre più unita». È vero, il dibattito sull’unione politica ha avuto una eco inferiore in altri paesi e non è riuscito a mobilitare consensi sufficienti ad un vero ‘salto paradigmatico’ dell’integrazione europea. Tuttavia, esso ha posto le premesse politiche e ‘psicologiche’ per il passaggio alla terza fase dell’eurocrisi.

Verso il completamentodell’Unione economica e monetaria?

Nell’ultima parte del 2012, grazie anche alla relativa calma subentrata nei mercati, l’Eu ha potuto dedicarsi ad una riflessione più approfondita sulle cause politico-istituzionali della crisi. Per inquadrare il dibattito, è stato chiesto al presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy di elaborare, in stretto coordinamento con il presidente della Com-missione europea José Manuel Barroso, il presidente della Bce Mario Draghi e il presidente dell’Eurogruppo Jean-Claude Juncker, un rapporto sul percorso verso il completamento dell’Unione economica e monetaria, da presentare al Consiglio europeo di dicembre.

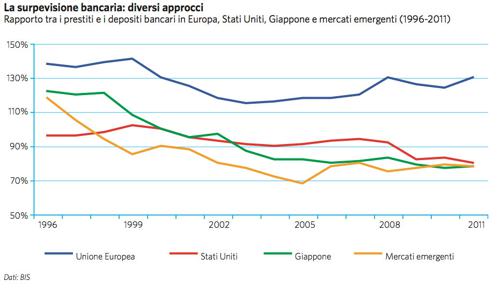

I lavori si sono concentrati in un primo momento sul tema dell’unione bancaria. Nel sistema di Maastricht, il compito di supervisione sulle banche è lasciato alle autorità nazionali. L’esperienza dell’eurocrisi ha però insegnato che il decentramento della vigilanza bancaria può creare una malsana commistione di interessi fra i ‘controllati’ – le banche – e i ‘controllori’ – gli stati. Questo rapporto incestuoso ha contribuito a indebolire le difese europee di fronte alla crisi, alimentando il circolo vizioso fra crisi bancaria e crisi del debito sovrano.

Per ovviare a questo problema, il Consiglio europeo di dicembre ha dato il via libera all’istituzione di un meccanismo unico di supervisione del sistema bancario europeo, che dovrebbe entrare in vigore al più tardi il 1° marzo 2014. Nel nuovo regime, la supervisione sul sistema bancario non verrà più considerata, come è stato finora, competenza esclusiva delle autorità nazionali, ma verrà esercitata da un ‘sistema misto’ imperniato sulla Bce. Il meccanismo aprirà anche la strada alla ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del Mes, un’innovazione importante rispetto al suo attuale modus operandi.

Minori sono stati, per il momento, i progressi sugli altri due volet dell’unione bancaria, riguardanti i meccanismi di risoluzione (chiusura) delle banche e le garanzie sui depositi bancari. Sul primo aspetto il Consiglio europeo si è limitato a invitare le istituzioni europee ad approvare entro il giugno 2013 la proposta di armonizzazione dei sistemi di risoluzione presentata dalla Commissione in autunno (Recovery and Resolution Directive). Essa ha però invitato l’esecutivo comunitario a proporre nel corso dell’anno l’istituzione di un meccanismo di risoluzione propriamente europeo. Più prudenti sono state le conclusioni sulla questione della garanzia dei depositi. I capi di stato e di governo si sono infatti limitati a sollecitare una rapida approvazione della Direttiva sul coordinamento degli schemi di garanzia dei depositi nazionali, sorvolando sull’ipotesi di creare dei meccanismi più ambiziosi e propriamente europei.

Oltre ad una precisa roadmap verso l’unione bancaria, il Rapporto presentato da Van Rompuy ai capi di stato e di governo presentava anche una serie di proposte sul quadro integrato di bilancio (l’unione fiscale), sul quadro integrato delle politica economica (per un maggiore coordinamento delle politiche economiche nazionali) e sul rafforzamento della legittimità democratica dell’Eu. Le proposte più innovative erano quelle riguardanti la stipula di ‘impegni contrattuali’ fra stati membri e istituzioni europee e l’ipotesi di dotare l’eurozona di una ‘fiscal capacity’ (capacitàfiscale/disponibilità di bilancio) autonoma. Nella visione dei quattro presidenti, i primi consentirebbero di vincolare gli stati membri ad un preciso percorso di riforme in cambio del sostegno europeo: un’innovazione potenzialmente molto significativa rispetto all’attuale approccio, tutto basato sul rafforzamento dei vincoli e delle sanzioni. La ‘fiscal capacity’ autonoma, invece, avrebbe una duplice funzione: da un lato facilitare l’assorbimento degli shock asimmetrici, assicurando sostegno agli stati in difficoltà prima che la situazione degeneri; dall’altro lato, promuovere politiche economiche virtuose, secondo una logica premiale simile a quella degli impegni contrattuali.

Su entrambi gli aspetti, le conclusioni del Consiglio europeo sono state sostanzialmente interlocutorie. I capi di stato e di governo hanno infatti chiesto al presidente del Consiglio europeo e al presidente della Commissione di presentare entro il giugno 2013 una roadmap sul coordinamento delle riforme nazionali, con uno studio di fattibilità sugli impegni di natura contrattuale, sulla dimensione sociale dell’Unione economica e monetaria, sul rafforzamento della governance dell’euro e sulla possibilità di istituire un ‘meccanismo di solidarietà’ all’interno dell’eurozona. Solo il futuro ci dirà se questo apparente rallentamento sia il frutto di una caduta della tensione riformistica all’interno dell’eurozona, a seguito del miglioramento della situazione sui mercati, o semplicemente dell’esigenza di approfondire maggiormente gli aspetti più innovativi del Rapporto Van Rompuy.

Le altre politiche

Sebbene l’eurocrisi abbia quasi monopolizzato l’attenzione mediatica e le energie dei leader politici, il 2012 dell’Unione Europea è stato caratterizzato anche da altri importanti sviluppi. Di grande rilievo sono stati in particolare i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale (Mmf) dell’Eu per il periodo 2014-20.

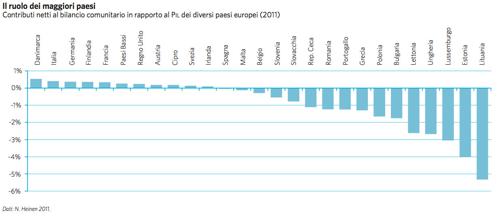

Il punto di partenza è stata la proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2011, che ipotizzava stanziamenti per 1052 miliardi di euro, ovvero circa l’1% del pil dell’Eu. Una cifra troppo elevata per alcuni paesi, soprattutto del nord Europa, che hanno insistito, nel corso dei successivi negoziati, sull’esigenza di contenere la spesa comunitaria. Un secondo gruppo di paesi, prevalentemente mediterranei e centro-europei (i cosiddetti friends of cohesion) si sono invece adoperati per preservare i flussi finanziari della politica di coesione. Fra questi due schieramenti si sono inseriti l’Italia e la Francia, che, pur essendo ‘contribuenti netti’ al bilancio comunitario, sono interessati a preservare i fondi per la politica agricola e una parte della coesione, che li beneficiano in termini relativi. A complicare il negoziato hanno poi concorso i meccanismi di compensazione che riducono il contributo netto del Regno Unito e, in misura minore, di Germania, Svezia, Austria e Paesi Bassi. Un privilegio giudicato ormai inaccettabile da molti.

In preparazione del Consiglio europeo straordinario del novembre 2012, il presidente Van Rompuy aveva elaborato una prima proposta di compromesso che prevedeva tagli al bilancio comunitario per circa 80 miliardi di euro. La proposta ha sollevato forti critiche non solo da parte degli ‘amici della coesione’ ma anche da parte di Francia e Italia. Per venire incontro alle richieste dei due gruppi di paesi, Van Rompuy ha quindi presentato, la mattina del 23 novembre, una seconda proposta di compromesso, che prevede, rispetto alla prima, tagli inferiori alla politica di coesione e alla politica agricola. Pur rappresentando per molti versi un progresso, neanche la proposta rivista ha raccolto un consenso unanime in seno al Consiglio europeo. Nel corso del 2013 verrà quindi convocato un nuovo vertice per cercare di raggiungere finalmente un’intesa. L’accordo verrà trovato, con ogni probabilità, all’ultimo momento utile. Resta di là da venire, invece, una riflessione più approfondita sullo stesso modello dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale, che sono vissuti, ora come ora, come un ‘gioco a somma zero’ imperniato sui flussi finanziari fra stati membri e Unione Europea anziché come uno strumento per dotare la seconda delle risorse di cui avrebbe realmente bisogno.

A cavallo fra la riflessione sulle risorse future dell’Eu e quella sugli strumenti per contrastare la speculazione internazionale si colloca il dibattito in merito alla possibilità di tassare le transazioni finanziarie, che ha presentato, negli ultimi mesi, sviluppi particolarmente interessanti. Il Consiglio Ecofin del 13 novembre 2012 ha infatti autorizzato l’instaurazione di una ‘cooperazione rafforzata’ fra 11 stati membri (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna) per l’istituzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin Tax), che dovrà ora fare oggetto di una proposta di Direttiva della Commissione.

I lavori sulla Tobin Tax confermano la vitalità delle disposizioni dei Trattati relative all’istituzione di cooperazioni rafforzate, a lungo ritenute pressoché inutilizzabili. Dell’istituto è stato però fatto, nel corso del 2012, anche un utilizzo criticabile. Fra il febbraio e il marzo 2012, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno infatti dato il via libera alla creazione di una cooperazione rafforzata sul brevetto europeo. I negoziati a 27 si erano scontrati, fino ad allora, sullo scoglio del regime linguistico. Per aggirare l’opposizione di Italia e Spagna al tentativo di imporre l’inglese, il francese e il tedesco come uniche lingue ufficiali, alcune capitali hanno quindi proposto, con l’appoggio del commissario Michel Barnier, una cooperazione rafforzata, cui hanno aderito 25 stati membri. La procedura prevista dai Trattati è stata insomma usata come scorciatoia per marginalizzare i partner ricalcitranti, in una logica egemonica, anziché come strumento per promuovere una maggiore integrazione fra un’avanguardia di stati membri. Roma e Madrid hanno quindi presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per violazione dei principi di pari dignità delle lingue ufficiali dell’Eu e di integrità del mercato unico.

Sarà necessario attendere qualche tempo prima che la Corte si possa esprimere. L’ultimo scorcio del 2012 ha però offerto un importante precedente in materia di regime linguistico. Lo scorso novembre, infatti, la Corte di giustizia ha giudicato che la pubblicazione in tre lingue (inglese, francese e tedesco) dei bandi di concorso dell’Unione Europea e l’obbligo di sostenere le prove di selezione in una di queste tre lingue costituiscono una ‘discriminazione’ fondata sulla lingua. Una vittoria importante per l’Italia, frutto del ricorso presentato a suo tempo contro alcuni bandi di concorso per l’assunzione di funzionari europei che erano stati pubblicati in tre sole lingue e che imponevano la conoscenza del tedesco, dell’inglese o del francese.

Le relazioni esterne dell’Eu

Un rapido cenno merita infine la politica estera dell’Unione, che resta caratterizzata, malgrado le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, da luci e ombre.

I successi maggiori sono arrivati soprattutto nell’immediato vicinato dell’Eu. L’imminente adesione della Croazia, l’avvio dei negoziati con il Montenegro e il riconoscimento dello status di candidato della Serbia hanno dimostrato la perdurante vitalità del processo di allargamento e l’attrattiva che l’Eu continua ad esercitare sui paesi limitrofi. Questa attrattiva si traduce anche in capacità di influenza politico-diplomatica. Ed è proprio fra i paesi potenzialmente candidati o comunque interessati a stringere rapporti più stretti con l’Unione che il Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas) – la neo-costituita ‘diplomazia’ europea – ha raccolto i principali successi nel corso del 2012. Basti pensare all’iniziativa lanciata dall’Alto rappresentante Catherine Ashton, con il sostegno del Segretario di stato statunitense Hillary Clinton, per favorire l’avvio di un dialogo fra Serbia e Kosovo, con l’obiettivo di favorire la normalizzazione dei rapporti fra i due paesi.

Non si può non notare, tuttavia, come, al di fuori del Vecchio Continente, il bilancio lasci ancora a desiderare. Le ragioni sono in larga misura endogene. Malgrado le indubbie innovazioni istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona, la Politica estera e di sicurezza comune (Pesc, Cfsp) è ancora spiccatamente intergovernativa. L’Unione, cioè, può parlare ‘con una voce’ soltanto nel momento in cui gli stati membri raggiungono una ‘posizione comune’. In tutti gli altri casi, esistono soltanto le posizioni nazionali. È vero, le cancellerie riescono a raggiungere, seppure a prezzo di notevoli sforzi, un consenso di fondo nella stragrande maggioranza dei casi. Ma i dossier che restano fuori sono spesso proprio quelli più significativi dal punto di vista politico. Lo si è visto con chiarezza, nel corso del 2012, sulla questione dello status della Palestina alle Nazioni Unite e sulla crisi siriana. Nel primo caso, gli europei sono stati incapaci di raggiungere una posizione unitaria e si sono presentati al Palazzo di vetro in ordine sparso. Una maggioranza dei paesi membri, fra cui l’Italia, ha votato a favore, ma una significativa minoranza, fra cui la Germania e il Regno Unito, si è astenuta. L’Europa in quanto tale, quindi, ha continuato ad essere una presenza sostanzialmente evanescente nel sistema delle Nazioni Unite. I risultati sono stati altalenanti anche sul fronte della crisi siriana. È vero, gli europei hanno raggiunto un’intesa molto avanzata sulle sanzioni da applicare al regime di Bashar al-Assad. Tuttavia, non hanno ancora raggiunto l’accordo sul riconoscimento o meno della Coalizione nazionale dei rivoluzionari siriani e delle forze di opposizione (la ‘confederazione’ dei movimenti sorta a Doha nel novembre 2012) come unico rappresentante dell’opposizione.

Va tenuto infine presente che vale anche per l’Unione il detto in base al quale ‘la politica estera comincia a casa propria’. Per massimizzare il potenziale della Pesc occorre che il ‘sistema Europa’ nel suo complesso goda di buona salute. Difficile quindi pensare che l’Alto rappresentante, la Commissione, l’Eeas o il presidente del Consiglio europeo possano fare dei miracoli in un periodo in cui l’Unione sta soffrendo a causa dell’impatto economico, politico e istituzionale dell’eurocrisi. È sicuramente eccessivo affermare, come è stato fatto, che la politica estera europea sia uno dei ‘danni collaterali’ della crisi, ma non si può negare che la congiuntura non particolarmente felice di politica interna dell’Europa si ripercuote anche sulla sua capacità di proiezione esterna.

Queste difficoltà non devono far dimenticare, tuttavia, i meriti storici del processo di integrazione. Come hanno ricordato le motivazioni per il conferimento del Premio Nobel per la pace nel dicembre 2012, l’Unione Europea, infatti, «per oltre sei decenni ha contribuito all’avanzamento della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa». La scelta del Comitato per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento non è stata del tutto esente da critiche. Alcuni commentatori hanno ritenuto poco condivisibile la decisione di premiare l’Unione proprio nel momento in cui la crisi economica genera tensioni sociali laceranti e minaccia le stesse basi della convivenza europea. Altri si sono addirittura spinti ad osservare come, assegnato in queste modalità, il premio rischi di sembrare un riconoscimento ‘alla memoria’ per un progetto ormai agonizzante. Critiche legittime ma, nel complesso, poco pertinenti. L’Unione Europea figurava, infatti, da anni nella short list dei candidati al Nobel per la pace, e il suo ruolo nella stabilizzazione del continente europeo è storicamente innegabile. Più che come un requiem, il premio va quindi interpretato come un incoraggiamento a ricordare le ragioni politiche e morali che hanno ispirato la nascita del progetto europeo e che ancora lo giustificano. Una degna chiusura per un anno molto difficile e un invito a guardare con maggiore fiducia al futuro.

Per saperne di più

G. Amato, R. Gualtieri (2013) (a cura di) Prove di Europa Unita. Le istituzioni europee di fronte alla crisi, Firenze.

M. Baimbridge, B. Burkitt, P.B. Whyman (2012) The Eurozone as a Flawed Currency Area, «The Political Quarterly», 83, 1, pp. 96-107.

C. Bastasin (2012) Saving Europe. How National Politics Nearly Destroyed the Euro, Washington DC.

G. Bonvicini, F. Brugnoli (2012) (a cura di) Il Fiscal Compact, Quaderni dello Iai, Roma.

R. Dehousse (2012) Le tre crisi del continente malato, «il Mulino», 3, pp. 486-496.

D.J. Elliott (2012) Key Issues on European Banking Union. Trade-offs and Some Recommendations, Global Economy & Development Working Paper 52, Brookings Institution.

S. Fabbrini (2012) Le implicazioni istituzionali della crisi dell’euro, «il Mulino», 1, pp. 96-106.

S. Goulard (2012) Frankreich und Deutschland angesichts der Eurokrise: Zweifel an Diagnose und Strategie, Dgap Analyse n. 6, Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

C. Grant (2012) Nothing to Celebrate, «Foreign Policy», 4 January.

J. Habermas (2011) Zur Vervassung Europas. Ein Essay, Frankfurt a.M.; trad. it. Questa Europa è in crisi, Roma-Bari 2012.

C.R. Henning, M. Kessler (2012) Fiscal Federalism: Us History for Architects of Europe’s Fiscal Union, Bruegel.

M. Leonard (2011) Four Scenarios for the Reinvention of Europe, Ecfr/93, European Council on Foreign Relations.

S. Mallaby (2012) Europe’s Optional Catastrophe, «Foreign Affairs», July-August.

A. Moravcsik (2012) Europe After the Crisis, «Foreign Affairs», May-June.

E. Mourlon-Druol (2011) The Euro Crisis: A Historical Perspective, Strategic Update, London School of Economics, Lse Ideas.

J. Pisani-Ferry (2012) The Euro Crisis and the New Impossible Trinity, «Bruegel Policy Contribution», 1.

J. Sapir (2012) Monnaie Unique: Un bilan objectif s’impose, Cemi-Ehess-Irses-Fmsh.

B. Thorsten, D. Gros (2012) Monetary Policy and Banking Supervision: Coordination Instead Of Separation, «Ceps Policy Brief», No. 286, 12 December.

N. Verola (2013) Il governo dell’euro, Firenze.

Prologo: la genesi dell’eurocrisi

La crisi dell’euro non è stata una normale turbolenza economico-finanziaria. È stata una ‘tempesta perfetta’, alimentata dalla convergenza di diverse perturbazioni: una crisi finanziaria globale, importata dagli Stati Uniti; una crisi delle finanze pubbliche, che ha colpito prima la Grecia e successivamente altri stati europei; una crisi bancaria, dettata da politiche di investimento spericolate, soprattutto delle banche dell’Europa del nord; una crisi sistemica generata dallo scoppio della bolla immobiliare in Spagna; una crisi di fiducia causata dai timori degli investitori internazionali sulla tenuta dell’eurozona ed una crisi di governance, determinata a sua volta dall’inadeguatezza degli strumenti istituzionali a disposizione dell’Unione Europea.

Tutto è cominciato nell’autunno del 2008, quando negli Stati Uniti è definitivamente scoppiata, dopo mesi di oscillazioni, la bolla speculativa dei mutui subprime. A causa dei meccanismi di trasmissione finanziaria creati dalla globalizzazione, lo shock si è rapidamente propagato al resto del mondo, mandando in crisi la finanza globale. In un primo momento si era sperato che l’Europa potesse resistere meglio di altri, perché la maggior parte dei paesi dell’eurozona aveva evitato, negli anni precedenti, gli ‘eccessi di Wall Street’, ma anche perché l’euro stesso era visto come un ‘riparo’ particolarmente solido di fronte alle turbolenze finanziarie internazionali. Ed in effetti, almeno inizialmente, gli eventi sembrarono andare nel senso auspicato.

Ma la calma delle prime settimane era in realtà ingannevole. Fra il primo gennaio 2001 – data di introduzione dell’euro – e l’autunno del 2008, le economie dell’eurozona avevano infatti accumulato una serie di squilibri, in larga misura dovuti al crescente differenziale di competitività fra la Germania e il resto dell’eurozona, che la crisi avrebbe presto messo allo scoperto.

Per tutti gli anni 2000, infatti, l’inflazione in Germania era cresciuta soltanto dell’1% annuo, mentre, nello stesso periodo, il livello dei prezzi nella parte meridionale dell’eurozona era aumentato del 3%. I due scostamenti dal ‘target’ si sono compensati a vicenda, consentendo di centrare l’obiettivo complessivo del 2% posto dalla Banca centrale europea. Ma il differenziale nella crescita dei prezzi e dei salari ha scavato, in dieci anni, un gap di competitività del 20-30% fra le due aree. Questo gap si è tradotto nell’accumulo di un enorme surplus commerciale da parte di Berlino.

In altre circostanze, i paesi in deficit avrebbero recuperato almeno in parte la competitività perduta attraverso la svalutazione. Questa soluzione, però, era loro preclusa dall’appartenenza all’eurozona. In compenso, l’Unione monetaria ne offriva un’altra: quella di ripianare i conti con l’afflusso di capitali dai paesi in surplus. E questo ha consentito ad alcuni paesi europei di vivere a credito o addirittura di alimentare artificiali boom economici per quasi dieci anni, a dispetto della graduale perdita di competitività. Nel momento in cui la crisi finanziaria ha provocato la ‘chiusura dei rubinetti’ del credito, l’afflusso di capitali dai paesi del nord si è però interrotto: il meccanismo di riequilibrio si è inceppato e i paesi in deficit sono andati in crisi. La lista dei ‘reprobi’ non si ferma però ai paesi colpiti dalla crisi, perché anche i ‘virtuosi’ paesi del nord hanno qualcosa da rimproverarsi. Gli squilibri economici, infatti, sono sempre bilaterali. Ed il fatto che i paesi del sud vivessero ‘a credito’ è stato, a lungo, non solo tollerato, ma di fatto incoraggiato dai creditori.

Il Regno Unito e l’Eu

di Giancarlo Aragona

La tormentata vicenda della partecipazione del Regno Unito all’Eu è destinata a divenire più spinosa. La ripetuta intenzione del governo britannico di dar corso ad un referendum sull’Unione Europea, le prese di distanza da cruciali iniziative dei partner volte a rafforzare la governance dell’Eu, da ultimo il rifiuto di sottoscrivere il Tsgc (il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria), sono altrettanti segnali della deriva del Regno Unito verso posizioni di più accentuato euroscetticismo.

Non dovrebbe esserne sorpreso chi conosce il sofferto rapporto di Londra con Bruxelles e ha interpretato l’affermazione, pur relativa, dei conservatori alle ultime elezioni politiche anche come spia dei sentimenti avversi all’integrazione in Europa, storicamente presenti nella società del paese.

Fin dove si spingerà questa deriva? Si può escludere il rischio che giunga sino al punto di rottura del legame del Regno Unito con l’Unione Europea?

Una prospettiva del genere è da scongiurare, per il Regno Unito e per l’Europa. Molteplici ragioni lo inducono a pensare. Priva di un forte ancoraggio europeo, Londra subirebbe una contrazione del suo potenziale di influenza nel mondo e di sviluppo economico. All’Eu, verrebbero a mancare l’apporto di una grande democrazia matura, di una economia liberale e attenta al mercato e, non ultimo, di un paese a vocazione globale in politica estera e di difesa.

Gli inglesi non si sono mai sentiti pienamente partecipi delle vicende del Continente. Churchill, nel famoso discorso di Zurigo alla fine della Seconda guerra mondiale, spronò gli europei ad unirsi, ma chiarendo che il Regno Unito sarebbe stato solo un ‘amico’ di questa Europa.

L’ingresso di Londra nel Mercato comune europeo, dopo la caduta del veto francese, avvenne ad opera di un leader conservatore quasi rimosso, Edward Heath, che seppe cogliere il momento favorevole in cui il paese si interrogava sul suo ubi consistam nel mondo. Quello slancio non ha fatto altro, da allora, che regredire.

Il Partito conservatore di oggi è una compagine guidata da dirigenti che – anche per contenere la sfida dell’estrema destra dell’Ukip, lo Uk Indipendence Party – assecondano gli umori insulari e, talvolta, velleitariamente nostalgici del loro elettorato. Quest’ultimo subisce il fascino di una narrazione secondo cui Londra ha tutto da guadagnare a stabilire con l’Unione Europea, che sarebbe vittima di una crisi profonda e di rigidità insormontabili che ne impediscono la crescita, un rapporto à la carte e distante. Tra le altre cose, si trascura però, oltre Manica, che la crisi globale ebbe inizio in quel settore finanziario di cui la City londinese è attenta custode.

Per la portata della posta in gioco, è necessario che i governi inglese e europei si dimostrino all’altezza della situazione.

La classe dirigente inglese sarà chiamata ad un esercizio di realismo e lungimiranza nel valutare gli interessi fondamentali del paese e a mostrare leadership nell’orientare, senza solo subirli, gli umori dell’opinione pubblica. Anche l’opposizione laburista dovrà evitare la tentazione di cavalcare gli umori antieuropei dei britannici. Sarebbe bene che si guardasse con maggiore realismo alla reale portata della mitizzata ‘relazione speciale’ con gli Stati Uniti. L’ammonimento dell’amministrazione Obama, rivolto a Londra per bocca del responsabile per gli affari europei del Dipartimento di stato, Philip Gordon, a non indebolire l’ancoraggio all’Eu, è inusitato per chiarezza. Dato l’ascolto che la voce americana tradizionalmente riceve non solo nel governo e nel parlamento britannici, ma anche nell’opinione pubblica, la ferma posizione espressa da Washington dovrebbe indurre a riflessioni sul percorso futuro del paese e rafforzare chi, in particolare i liberaldemocratici, si schiera con l’Europa.

I partner europei, dal canto loro, non potranno chiudere gli occhi di fronte alle peculiarità che fanno del Regno Unito un membro dell’Eu con specificità insopprimibili. I partner dovranno decidere come articolare un rapporto che è nell’interesse generale salvaguardare, senza consentire però a Londra veti o intralci sulla strada della ‘ever closer Union’ prevista nei Trattati.

Sarebbe opportuno prendere atto che il Regno Unito ha raggiunto – se non superato – il livello di condivisione di sovranità compatibile con i sentimenti profondi della propria opinione pubblica. Si potrà dunque bloccare il rimpatrio di alcune funzioni delegate a Bruxelles, che il governo conservatore britannico reclama? Forse no, ma solo a condizione che l’eccezione britannica non mini l’impianto complessivo della costruzione comunitaria e non crei indebiti vantaggi per Londra.

Questo, in realtà, potrebbe divenire il principio guida nell’approccio verso il Regno Unito e quegli altri partner che non intendono andare avanti nel processo integrativo o vogliono sottrarsi ad alcuni degli oneri che esso comporta.

Anche se con delusione di quanti hanno sempre creduto che l’integrazione europea dovesse essere un cammino comune che superasse le differenze storiche e certe idiosincrasie nazionali, sarà gioco forza accettare casi più frequenti di cooperazioni rafforzate, facendo attenzione che esse si realizzino in un contesto che non indebolisca l’Unione nel suo complesso.

È possibile che questa fase si riveli un periodo transitorio (non sarebbe il primo per l’Eu). Ogni paese è arbitro del proprio destino e geloso, giustamente, delle proprie scelte. Speriamo che, un giorno, l’opinione pubblica britannica si disponga ad una presa di coscienza più obiettiva e generosa verso i benefici che derivano al paese dalla appartenenza all’Unione, sul piano economico e come moltiplicatore di influenza nel mondo.

Le lacune della governance economica di Maastricht

Nell’analizzare ledecisioni europee degli ultimi anni, la maggior parte degli osservatori insiste sugli errori di valutazione e sul peso degli egoismi nazionali. In pochi prendono in esame i meccanismi istituzionali dell’Unione Europea. Eppure è proprio qui che vanno ricercate le radici della crisi. Quelli che appaiono come errori o piccoli egoismi sono infatti quasi sempre il risultato di problemi di azione collettiva che gli stati membri non riescono a superare a causa delle lacune del sistema europeo di governance dell’economia.

Il dibattito precedente alla stipula del Trattato di Maastricht aveva evidenziato l’esigenza di prevedere dei meccanismi di intervento in caso di crisi: la possibilità di assicurare sostegno finanziario ai paesi o alle regioni in difficoltà. Nel corso dei negoziati, però, la Germania si oppose fermamente, nel timore che meccanismi del genere l’avrebbero obbligata, alla lunga, a pagare per le leggerezze fiscali altrui.

Una volta vietata qualsiasi forma di intervento ex post non restava che agire a monte, cercando di minimizzare i fattori di instabilità. Per farlo, a Maastricht si è ritenuto che occorresse promuovere la convergenza economica, nella convinzione che bastasse stabilire un ‘set’ di regole di buona gestione delle finanze pubbliche per eliminare gli squilibri. Non potendo creare, in altri termini, un governo dell’economia si creava un governo delle regole.

Oltre alle opposizioni tedesche, a condizionare l’impianto ideologico del Trattato di Maastricht hanno contribuito alcune caratteristiche ben radicate della tradizionale governance europea. Una governance che tende, non solo in ambito finanziario, a sterilizzare quanto più possibile i contrasti di carattere distributivo, sostituendo la politica con la gestione, le scelte con le regole. L’approccio funziona in maniera egregia nelle politiche di regolazione del mercato, il nucleo tradizionale delle competenze comunitarie. Applicato alla politica economica, esso mostra però una serie di limiti. Si può cercare di esorcizzare tutte le cause di crisi ma poi, inevitabilmente, arrivano eventi imponderabili, che sconvolgono i piani e contraddicono le previsioni degli esperti. Per questo ha molto più senso cercare di dotare un organismo di capacità di reazione agli imprevisti, anziché insistere sulla deterrenza a tutti i costi. Questo, tuttavia, è esattamente ciò che il governo delle regole è fisiologicamente incapace di fare.

Atene, Europa: all’apice della crisi

di Antonio Villafranca

Negli ultimi anni la Grecia è diventata l’emblema stesso della crisi economica che ha colpito l’Europa. Ma ha anche rappresentato la cartina di tornasole con cui valutare l’effettiva capacità dell’Unione Europea di gestire efficacemente la crisi ed impedire così il clamoroso fallimento del suo conseguimento più tangibile, la moneta unica. L’impellente necessità di affrontare la questione greca ha gettato luce sui troppi coni d’ombra che da sempre affliggono non solo l’eurozona ma l’intera costruzione europea. Che i meccanismi di controllo dei conti pubblici nazionali da parte di Bruxelles fossero inadeguati – sia in termini di monitoraggio che di meccanismi sanzionatori – era cosa conosciuta da anni. Eppure si è dovuto attende-re che nell’ottobre del 2009 il neo-insediato governo socialista di George Papandreou scoprisse le carte truccate del precedente governo di centrodestra di Kostas Karamanlis (un rapporto deficit/pil pari ad oltre il 12% rispetto al 3,7% dichiarato ad inizio anno) per capire che il Patto di stabilità e crescita e il più recente Trattato di Lisbona poggiavano su una governance economica del tutto inadeguata. Quest’ultima, peraltro, attribuiva alla Commissione e al Parlamento europeo poteri troppo limitati, di conseguenza le risposte alla crisi son dovute arrivare dal Consiglio, ovvero dai governi nazionali, a partire da quelli con maggior peso (Germania e Francia). L’intero debito greco ammontava a circa 350 miliardi di euro; una cifra consistente ma di cui avrebbero certamente potuto farsi carico i governi dell’eurozona per scongiurare il pericolo di un effetto domino. La decisione della cancelliera tedesca Angela Merkel, appoggiata dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy, è andata invece in un’altra direzione. Infatti il timore di perdere l’appoggio all’interno del suo stesso partito e nel paese ha spinto Angela Merkel a non accollarsi totalmente il debito greco (una strategia europea certamente gravosa ma probabilmente risolutoria), ma ad optare per una strategia dei piccoli passi, più accettabile per il contribuente-elettore tedesco. Da qui l’avvio di vari pacchetti di aiuti. Un primo pacchetto pari a 110 miliardi di euro da parte della ‘troika’ (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale) stanziato nel 2010 ma presto rivelatosi del tutto inadeguato, cui ne fece seguito nel marzo del 2012 un secondo, pari a 130 miliardi di euro, anch’esso risultato poi insufficiente. A questi pacchetti va aggiunta la decisione – qualificabile, col senno di poi, come nefasta – di ‘obbligare’ gli investitori privati ad un contributo ‘volontario’ pari ad un taglio di oltre 100 miliardi. Una decisione che mostra tutta la sua incongruenza nella contraddizione in termini ‘obbligo-volontarietà’ su cui poggia. Va tuttavia riconosciuto che questa strategia dei piccoli passi risponde anche a una esigenza fortemente sentita dai tedeschi, ovvero subordinare l’aiuto europeo – e quindi in buona parte tedesco – all’accettazione di un controllo serrato sui conti pubblici, non solo della Grecia ma di tutti i paesi dell’eurozona. Da qui le varie iniziative ‘Euro Plus Pact’, ‘Six Pack’, ‘Two Pack’ fino al ‘Fiscal Compact’ che impongono, inter alia, il pareggio di bilancio agli stati e, gradualmente, il pieno rispetto del 60% nel rapporto debito/pil. Gli effetti su Atene di anni di politiche nazionali inadeguate e di una strategia europea basata principalmente sul rigore fiscale sono oggi evidenti: sei anni consecutivi di recessione (-6,5% nel 2012 e -4,25% previsto per il 2013) con un pil crollato a 200 miliardi di euro all’anno e un debito pubblico che non si è ridotto, anzi è schizzato oltre il 175% del pil. Le conseguenze politiche sono state ugualmente dirompenti: una vera rivoluzione del quadro politico nazionale che ha visto il tracollo dei socialisti del Pasok (oggi costretti ad allearsi con il tradizionale avversario Nea Dimokratia sotto la guida del premier Antonis Samaras) e il trionfo di forze estremiste e populiste, come Alba Dorata. Difficile dire se la Germania sarebbe riuscita ad imporre agli alleati europei vincoli stringenti nel campo delle politiche di bilancio se non avesse seguito questa strategia dei piccoli passi. Ciò che però appare certo è che questa è costata cara agli altri paesi in crisi – si pensi all’aumento vertiginoso dello spread in Spagna e Italia – ed è risultata insufficiente per ristabilire un solido sentiero di crescita in Grecia, malgrado alcuni recenti timidi segnali di ripresa. Troppo spesso l’Europa sembra dimenticare se stessa e i propri obiettivi. Sarebbe stato ad esempio opportuno vincolare i pacchetti di aiuto ad Atene anche alla strategia ‘Europa 2020’. La crisi greca ha mostrato infatti con chiarezza che i veri problemi che affliggono l’eurozona sono il deficit di competitività di molti dei suoi paesi membri e la divergenza economica al suo interno. Problemi per i quali il serrato coordinamento delle politiche di bilancio rappresentano una condizione certamente necessaria, ma purtroppo non sufficiente.

La svolta francese

di Michele Marchi

François Hollande il 6 maggio 2012 è divenuto il secondo presidente socialista nella storia della Quinta Repubblica. Diciassette anni dopo la fine del ‘regno mitterandiano’, l’ex segretario del Parti Socialiste (Ps), sindaco di Tulle e presidente del consiglio generale della Corrèze (ma mai ministro), è il settimo presidente del sistema istituzionale rifondato da Charles de Gaulle nel 1958. Hollande ha sconfitto il presidente uscente Nicolas Sarkozy con il 51,62% dei voti, contro il 48,38% di quest’ultimo. Un distacco netto, di circa 1,2 milioni di voti, ma meno largo di quello previsto all’inizio della campagna.

La vittoria di Hollande è legata ad alcuni fattori principali. Il primo riguarda le scelte operate nella sua lunga ‘traversata del deserto’, terminato l’incarico di primo segretario del Ps nel novembre 2008. Da quel momento egli ha iniziato un percorso di costruzione di un profilo presidenziabile. Il punto più alto di questa trasformazione si è toccato con le primarie interne al Ps per la candidatura all’Eliseo, vinte contro Martine Aubry nell’ottobre 2011, dopo che lo scandalo di New York aveva bloccato la candidatura di Dominique Strauss-Kahn. Hollande ha mosso la sua riflessione partendo dai due grandi traumi vissuti dal Ps durante la sua segreteria: la debacle del 2002, quando Lionel Jospin fu estromesso dal ballottaggio presidenziale contro Chirac da Jean-Marie Le Pen, e la vittoria del ‘no’ al referendum sul Trattato costituzionale europeo del 29 maggio 2005, con l’elettorato Ps diviso e in contrasto con eletti e dirigenti del partito (compreso Hollande) schierati per il ‘sì’. Hollande ha avuto come stella polare della campagna elettorale i due insegnamenti di quelle sconfitte: evitare un’eccessiva divisione a sinistra (che nel 2002 aveva sette candidati) e tenere conto delle differenti sensibilità della gauche sull’Europa.

Il secondo fattore che ha contribuito alla vittoria è stato l’impopolarità di Sarkozy. Eletto nel 2007 sull’onda di una campagna elettorale elettrizzante, che aveva riavvicinato i francesi alla politica, ben presto la rupture da lui teorizzata si è concretizzata nel tentativo confuso, e privo della necessaria dimensione pedagogica, di riformare il paese, unito ad una disinvolta ‘desacralizzazione’ e banalizzazione della presidenza della repubblica, attitudine mal tollerata innanzitutto dal suo stesso elettorato.

A questo secondo è legato anche il terzo fattore per comprendere l’elezione di Hollande, e cioè lo storico risultato di Marine Le Pen al primo turno elettorale. Con il 17,9%, la candidata del Front National (Fn) ha superato il record del padre del 2002 e certificato che l’erosione del voto frontista riuscita a Sarkozy nel 2007 (Jean-Marie Le Pen si era fermato al 10%) non si era concretizzata nel 2012. Anzi, Marine Le Pen ha raccolto una parte consistente del voto dei delusi di Sarkozy. Voti che, al ballottaggio, in maggioranza si sono riversati nel quasi 5% di schede bianche o nulle, in progressione del 3% rispetto al primo turno. Il suo successo, così come il recupero operato da Sarkozy nella seconda parte della campagna elettorale, dopo aver riportato il dibattito sui temi dell’immigrazione e dello scontro tra paese reale ed élites dirigenti, ha dimostrato l’importanza della dimensione valoriale (legata a logiche identitarie), diffusa presso un’opinione pubblica popolare, in difficoltà economica e con un livello di scolarizzazione medio-basso.

Infine, Hollande ha potuto sfruttare a suo favore quel desiderio di cambiamento che caratterizza l’elettorato dei principali paesi europei nell’attuale congiuntura di crisi.

Il messaggio elettorale di Hollande si può riassumere nella risposta ad una domanda: il modello sociale e repubblicano francese ha ancora qualche possibilità di sopravvivenza? La sua risposta è stata una rassicurazione al paese smarrito di fronte alla crisi e sconvolto dal volontarismo di Sarkozy: la Francia possiede le risorse per uscire dalla crisi senza stravolgere il suo modello, purché accetti di ‘riunirsi’ (se rassembler) attorno al suo presidente, esempio di giustizia ed uguaglianza repubblicane.

Questo non significa che Hollande abbia rinunciato ad un approccio pragmatico o si sia mostrato non consapevole dei problemi di quello che «The Economist» ha definito il ‘vero malato d’Europa’ (disoccupazione in costante aumento, spesa pubblica oltre il 55% del pil, costo del lavoro su livelli incontrollati, de-industrializzazione accentuata e bilancia commerciale in deficit). La sua rottura con il tema classico del rilancio keynesiano è stata netta e fin dalla campagna elettorale ha giudicato centrale il problema del debito pubblico.

Una volta ottenuta una solida maggioranza parlamentare alle legislative di giugno (però da un punto di vista quantitativo non si è avuto alcun sfondamento, dato che il 39,87%, considerato l’elevato astensionismo, corrisponde solo al voto del 22% degli iscritti), la scelta di Jean-Marie Ayrault come primo ministro è stata la conferma della volontà di procedere con un approccio pragmatico e il più possibile gestionale.

Sin dalla campagna elettorale Hollande ha anche mostrato di aver chiaro che qualsiasi ricetta di riforma e di rilancio del paese deve essere inserita nel quadro europeo. Conscio delle possibili divisioni interne alla sinistra, Hollande ha insistito sul tema della crescita da accostare all’ortodossia nei conti pubblici sostenuta da Angela Merkel e appoggiato da Sarkozy nella seconda parte del suo mandato. L’elezione di Hollande ha archiviato quell’asse Parigi-Berlino giornalisticamente definito ‘Merkozy’, che in realtà mascherava il primato tedesco economico ma anche politico. A partire dal primo vertice europeo e sino a quello di fine 2012, costante è stato il ‘braccio di ferro’ tra Parigi e Berlino. Al Consiglio europeo di fine giugno il neo-presidente francese ha ottenuto un primo e parziale successo imponendo, grazie al sostegno di Mario Monti e di Mariano Rajoy, che si procedesse sulla strada della solidarietà finanziaria, come presupposto per una futura integrazione dei bilanci statali e di una più concreta unione politica e non viceversa, come desiderato da Berlino. Anche il via libera di metà dicembre 2012 alla supervisione bancaria sotto controllo della Banca centrale europea è frutto di un accordo a margine delle continue tensioni tra Parigi e Berlino. Merkel, oramai in campagna elettorale per il voto di settembre 2013, ha ottenuto che cadesse l’idea di un bilancio comune europeo e la conseguente emissione di eurobonds. Anche Hollande può però contare su una parziale vittoria, essendo oramai consolidata la convinzione che qualsiasi accelerazione sul fronte dell’integrazione politica (come desiderato da Berlino) non possa prescindere da una precedente solidarietà finanziaria.

In attesa del voto tedesco, da Berlino ricordano che l’attuale situazione di stallo del dibattito europeo è in larga parte responsabilità di Parigi, che rimanda le imprescindibili riforme riguardanti la spesa pubblica eccessiva e le rigidità del mercato del lavoro. La mutualizzazione eventuale dei debiti pubblici verrà accettata da Berlino soltanto a seguito di un profondo mutamento del quadro macroeconomico francese. In questo stallo sono condensate tutte le difficoltà dell’asse franco-tedesco, in crisi da quando Parigi non possiede più i mezzi economici per offrire input politici alla Germania, se questa decide di temporeggiare.

Con le prime misure attuate dopo la pubblicazione del ‘Rapporto Gallois’ di novembre 2012, Hollande ha accelerato sul fronte della competitività e della diminuzione del costo del lavoro, oltre a procedere con i tagli alla spesa pubblica. Insomma, sembra muoversi nella direzione auspicata da Berlino. Bisognerà valutare se il suo approccio pragmatico e post-ideologico riuscirà ad ottenere risultati sul fronte interno e di conseguenza su quello continentale.

La sua capacità di unire la tradizione di un Chevènement a quella di un Delors finisce per ricordare François Mitterrand quanto a gestione dei rapporti di forza e capacità di superare i conflitti ponendosi come decisore di ultima istanza. La congiuntura attuale è però molto diversa da quella di inizio anni Ottanta. Allora a Mitterrand bastò la svolta ‘europea’ del 1983 per invertire la rotta e passare dalla ‘poesia’ del Quartiere latino alla ‘prosa’ di Bruxelles. Mitterrand utilizzò la carta europea per compensare le difficoltà socialiste. Ad Hollande è oggi richiesto un compito più ingrato. Il suo pragmatismo dovrebbe sciogliere i nodi irrisolti del mai riadattato, dopo la fine dei Trente glorieuses, modello francese. Dovrebbe poi rimodellare un socialismo che, proprio grazie all’approccio mitterandiano, è riuscito a conquistare tutti i centri di potere (oggi il Ps oltre all’Eliseo e a Matignon controlla l’Assemblea nazionale e il Senato, la maggioranza dei consigli generali, tutte le regioni tranne l’Alsazia e le principali città), ma appare orfano di una moderna cultura politica di governo. Infine egli dovrebbe imporre tale approccio ad uno spazio europeo vasto, eterogeneo e al momento dominato dalla leadership di Merkel. Una triplice impresa titanica: guarire il paese, rifondare una cultura politica e imporre la propria leadership in alternativa a quella tedesca, per inaugurare un nuovo capitolo dell’integrazione europea e del socialismo continentale.

Germania: orientamento verso l’integrazione

di Angelo Bolaffi

La Germania del terzo decennio post-unificazione ha nei confronti dell’integrazione europea un ‘atteggiamento funzionale’. Se nei decenni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale l’Europa era stata, per usare una formulazione di Jacques Delors, ‘una possibilità per la Germania di fare i conti col passato’, oggi le cose stanno in modo differente. E questo non solo perché i tedeschi i conti col passato li hanno fatti e continuano a farli, ma perché dal punto di vista della Germania la costruzione dell’unità europea ha subito un radicale mutamento di funzione.

Secondo una diagnosi largamente condivisa, infatti, per quasi mezzo secolo la prospettiva dell’unificazione europea aveva rappresentato per tutti i paesi del Vecchio Continente, e in primo luogo proprio per la Germania, una risposta alle tragedie del Novecento. Una lungimirante scelta politica per rendere impossibile il ripetersi di una ‘guerra civile europea’, giusta la celebre affermazione del cancelliere Helmut Kohl «l’Europa resta una questione di guerra e di pace» (28 febbraio 2012). La ‘grande trasformazione’ provocata dall’epocale mutamento geopolitico seguito alla caduta del Muro di Berlino e dal processo di globalizzazione dell’economia avrebbero imposto un radicale mutamento di paradigma sintetizzabile nella formula: l’‘Europa dalla pace alla potenza’. In altri termini: la prospettiva della costruzione dell’unità europea non andrebbe più intesa come una strategia volta primariamente a esorcizzare il rischio di un ritorno del passato, quanto piuttosto a rappresentare «una risposta al futuro» (Helmut Schmidt, 22 settembre 2012). Il pericolo non sarebbe più quello di una guerra tra europei ma piuttosto di una guerra dell’economia globalizzata contro l’Europa, che per questo deve unificarsi per riuscire a difendere il proprio modello sociale e giuridico: «Se vogliamo giocare un ruolo a livello mondiale» ha di recente affermato la cancelliera Angela Merkel «questo è possibile solo in una unione con gli altri stati europei». Quello della Germania è, dunque, un europeismo prammatico e non ideale, un ‘europeismo disincantato’ largamente condiviso da un’opinione pubblica che appare, secondo recenti indagini demoscopiche, caratterizzata nei riguardi dell’Europa da un ‘rassegnato fatalismo’. Un atteggiamento certo lontanissimo dall’entusiasmo europeista del passato ma al tempo stesso lucidamente consapevole per ragioni storico-politiche, ma anche per ragioni materiali, della impossibilità di arrestare o addirittura di capovolgere il processo di integrazione economico-strutturale dell’Europa. La Germania ritiene, dunque, che l’integrazione europea sia una prospettiva ineluttabile ed esistenzialmente decisiva ma non (solo) per ragioni storiche o ideali quanto per motivi funzionali: non può più essere un modo per ‘risolvere la questione tedesca’ e garantire la pace in Europa. Ma una strategia per affrontare le sfide del futuro che da solo nessun paese europeo, neppure la ‘grande Germania’, può pensare di affrontare singolarmente: «L’Europa è la nostra assicurazione sulla vita nell’epoca della globalizzazione» (Guido Westerwelle, 19 dicembre 2012).

Tale ‘narrazione’ largamente maggioritaria nella classe politica come nei media viene polemicamente respinta dalla Linke, che vede nell’unificazione europea un momento di quel processo di globalizzazione al quale si oppone ‘da sinistra’. Ma anche da alcuni esponenti della Csu bavarese e da cerchie di economisti vicini alla Bundesbank in nome di valori che potremmo definire ‘neoguglielmini’, salvo poi trovare punti di accordo con la Linke come nel caso del comune ricorso dinnanzi alla Corte di Karlsruhe. Molte delle tensioni e delle diffidenze tra la Germania e altri paesi europei, in particolare quelli dell’area mediterranea, dipendono in larga misura da una reciproca incomprensione che potremmo così sintetizzare: la Germania pensa al futuro suo e dell’Europa; gli altri paesi europei pensano soprattutto al passato della Germania. I paesi più deboli dal punto di vista economico-finanziario giudicano le richieste di austerità e di riforma del welfare formulate talvolta con toni imperativi da parte tedesca come una intollerabile intromissione nell’esercizio della sovranità nazionale e come un inammissibile esercizio di dominio. La Germania ritiene che l’unica prospettiva per l’Europa in un mondo che per ragioni demografiche e strutturali non sembra lasciarle chance sia quella di diventare un’area economicamente competitiva, in grado di difendere le proprie conquiste sociali e culturali.

Oggi non c’è forza politica tedesca che persegua l’obiettivo della costruzione degli Stati Uniti d’Europa né tanto meno quello di una aperta federalizzazione del debito. A differenza dalla Cdu, la Spd sostiene la necessità di un taglio del debito greco e punta a una più decisa democratizzazione del processo di unificazione europea dando più potere al Parlamento europeo (e alla Commissione) rispetto al dominate primato della logica intergovernativa. I Verdi, pur sostenendo la opportunità della introduzione degli eurobond, la giudicano possibile solo dopo che si saranno realizzate le necessarie riforme dei Trattati: dunque in un futuro lontano, forse lontanissimo (dai cinque a i dieci anni). Largamente condivisa è la necessità per superare l’odierna crisi («la più grave da quando è stata creata la Comunità europea»), di correggere, così si è espressa la cancelliera Merkel (4 dicembre 2012) riprendendo quasi alla lettera una formulazione di Mario Draghi (16 novembre 2012), «gli errori iniziali» commessi quando si diede vita alla moneta unica.

Eeas: il Servizio europeo per l’azione esterna dell’Unione

Il Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas) è uno degli snodi centrali del sistema di politica estera europea definito dal Trattato di Lisbona: compito del servizio è quello di sostenere l’Unione Europea (Eu) nelle sue relazioni con il resto del mondo.

In seguito alle riforme istituzionali del Trattato di Lisbona, l’Eu si è dotata di un alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il ruolo del Servizio per l’azione esterna è quello di assisterlo nell’esecuzione dei suoi mandati, in particolare per quanto riguarda: (a) la guida e lo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune (Cfsp), inclusa la politica di sicurezza e di difesa comune (Csdp); (b) la presidenza del Consiglio europeo ‘affari Esteri’; (c) la vicepresidenza della Commissione nel settore delle relazioni esterne.

La sede centrale dell’Eeas, a Bruxelles, è gestita da un segretario generale esecutivo che opera sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Tuttavia il Servizio non consta soltanto di quest’organo centrale, ma si compone di un sistema capillare di delegazioni estere, attualmente dislocate in 140 tra stati e sedi di organizzazioni internazionali. Ciascuna delegazione, composta da personale delle istituzioni comunitarie e degli stati membri, è posta sotto l’autorità del capodelegazione, il quale risponde all’alto rappresentante e all’Eeas. Secondo le norme previste dal Trattato, ciascuna delegazione collabora e condivide informazioni con i servizi diplomatici degli stati membri dell’Unione.

Le delegazioni estere non sono una novità del Trattato di Lisbona: l’Unione Europea ne è dotata da decenni. Ma è soltanto con l’entrata in vigore del Trattato che queste hanno acquisito ruoli e compiti sempre più estesi, simili a quelli delle ambasciate degli stati nazionali. In precedenza infatti esse non erano che espressione pressoché esclusiva della Commissione, che le utilizzava nell’ambito delle competenze a lei attribuite (commercio, cooperazione allo sviluppo, materie economiche). Oggi, invece, le delegazioni hanno il compito di rappresentare l’insieme delle istituzioni dell’Unione, e per questo motivo le linee d’azione perseguibili si sono allargate a campi che erano un tempo impensabili, tra i quali trova oggi posto la vera e propria attuazione delle linee di politica estera stabilite dall’Unione Europea nel suo complesso.