Lo sviluppo economico delle regioni: dalle tre Italie alle due Italie

Lo sviluppo economico delle regioni: dalle tre Italie alle due Italie

Cenni sulla storia economica delle regioni italiane

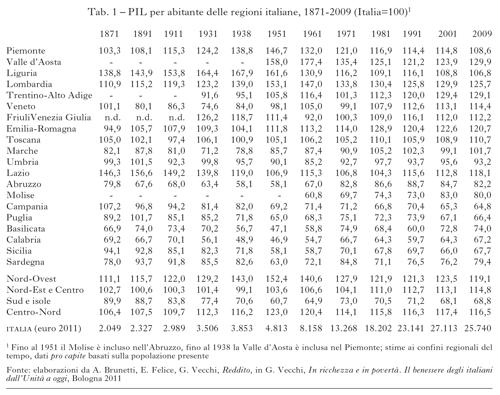

Con la questione meridionale aperta da oltre un secolo, l’Italia è forse lo Stato paradigmatico dei divari regionali, almeno nel mondo occidentale. Ben nota è la differenza di sviluppo fra il Nord e il Sud del Paese, anche in ambito internazionale e nella letteratura specialistica; non a caso, alcuni dei più noti paradigmi interpretativi sui divari di sviluppo sono stati elaborati proprio a partire dal caso italiano: dal familismo amorale di Edward C. Banfield, formulato all’inizio degli anni Cinquanta osservando un paesino della Basilicata (The moral basis of a backward society, 1958; trad it. Una comunità del Mezzogiorno, 1961), alla nota tesi di Robert D. Putnam (1993) sul capitale sociale e sulla performance delle istituzioni locali, impostata proprio guardando alle differenze fra il Sud e il Centro-Nord dell’Italia. Ciò nonostante, il dibattito fra gli studiosi è stato poco affollato, a volte privo dei riferimenti essenziali per quel che concerne la ricostruzione storica dei divari di sviluppo e, di conseguenza, le loro possibili cause e determinanti; poche le eccezioni, fra cui il pioneristico lavoro di Vera Zamagni (1978). Solo in anni più recenti alcune ricostruzioni di taglio storico economico (Felice 2007 e 2010; Daniele, Malanima 2011; Vecchi 2011) hanno consentito di fissare alcuni punti relativamente saldi: fra questi, le stime di lungo periodo del PIL (Prodotto interno lordo) regionale, che vengono riassunte in tabella.

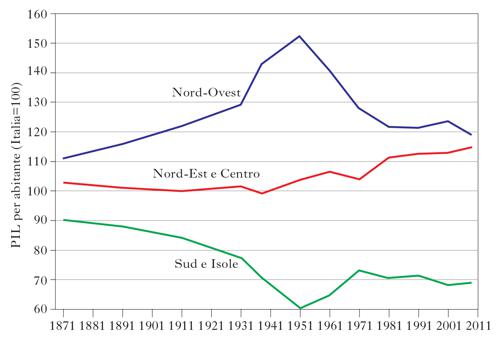

Nel 1871, il divario fra Nord e Sud era già esistente, ma non molto pronunciato; l’Italia era un Paese relativamente periferico, non ancora avviato verso quel processo di crescita ‒ attraverso l’industrializzazione ‒ che è il solo capace di innalzare considerevolmente i livelli medi di reddito e quindi creare le condizioni per significativi divari territoriali fra le regioni che si sviluppano e quelle che rimangono indietro. Tenendo conto che al momento dell’Unità l’industrializzazione del Paese non era ancora iniziata, il divario Nord-Sud non era affatto trascurabile, come tale confermato anche dai dati disponibili sugli indicatori sociali, o sulle infrastrutture di trasporto e creditizie (Felice 2007; Felice 2010). Durante il periodo liberale, dall’Unità alla Prima guerra mondiale, i divari regionali sono rimasti relativamente contenuti: in questa fase ha iniziato a formarsi il ‘triangolo’ industriale, ma gli effetti sperequativi sul territorio sono stati mitigati dalle conseguenze della grande emigrazione, come pure da alcune iniziative industriali specificamente rivolte al Sud Italia. I divari sono invece aumentati negli anni fra le due guerre, quando il Nord-Ovest ha continuato a industrializzarsi, il Mezzogiorno è rimasto immobilizzato nei suoi assetti agrari, complici anche le politiche del fascismo. Al 1951, le differenze fra le principali aree del Paese erano al loro massimo storico; al contempo, queste aree erano diventate molto più omogenee di quanto non fossero nei decenni precedenti: le regioni del Nord-Ovest erano tutte in posizione di testa, quelle del NEC (Nord-Est e Centro) si collocavano su livelli intermedi, quelle del Sud e delle isole nelle posizioni di fondo.

L’ultimo periodo, dal 1951 a tutto il primo decennio degli anni Duemila, può essere a sua volta suddiviso in due fasi. Nella prima, che coincide grosso modo con il ‘miracolo’ economico, si verifica una certa convergenza del Mezzogiorno verso i livelli del Centro-Nord; come pure, all’interno del Centro-Nord, si registra una più debole convergenza del NEC verso il Nord-Ovest. Nella seconda e più lunga fase, che parte dagli anni Settanta, si assiste all’esaurirsi della convergenza del Sud Italia, con la parziale eccezione di alcune regioni più piccole, proprio mentre la marcia di avvicinamento del NEC al Nord-Ovest accelera di passo. Il risultato è che al volgere del nuovo millennio l’Italia appare ormai divisa in due, non più in tre come nel 1951: da una parte il Centro-Nord, che va collocato nel novero delle aree economiche più avanzate dell’Occidente, dall’altra il Mezzogiorno, che invece è rimasto indietro.

Nella figura 1 si evidenzia il progressivo distanziarsi delle tre macroaree nel corso della prima metà del Novecento, quindi la convergenza che prende corpo negli anni del miracolo economico e poi la rottura degli anni Settanta; da allora, Nord-Ovest e NEC continuano ad avvicinarsi, mentre il Sud è staccato. La fase di divergenza è dovuta all’industrializzazione in quel periodo ed è normale che le nuove produzioni si concentrino inizialmente solo in alcune regioni, che quindi si distanziano dalle altre. I divari regionali aumentano nelle fasi iniziali dello sviluppo economico moderno, mentre dovrebbero diminuire in seguito, quando l’industria si diffonde dalle regioni leader, ormai sature, al resto del Paese. Nel caso italiano è questa seconda previsione a non essere rispettata, o meglio a realizzarsi soltanto in parte: essa riguarda infatti le regioni del NEC, ma non il Mezzogiorno. Ci si può interrogare sui motivi per cui la convergenza è rimasta incompleta ovvero per quali ragioni e con che modalità si è verificata la convergenza del NEC, ma non del Mezzogiorno. E ancora ci si può chiedere se è possibile in qualche modo collocare l’ampio mosaico italiano di esperienze regionali all’interno del più ampio dibattito internazionale sui divari di sviluppo.

Il Nord-Ovest fra primato e declino

Il Nord-Ovest rappresenta quello che storicamente si conosce come triangolo industriale. Ha iniziato a plasmarsi in quanto tale nell’ultimo tratto dell’età liberale, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. L’industria che qui ha preso forma, lungo le direttrici di Torino, Genova e Milano, è apparsa quasi subito diversificata in un’ampia congerie di attività, da quelle legate alle tecnologie della prima rivoluzione industriale (il tessile, l’abbigliamento, l’alimentare) a quelle più moderne della seconda (la meccanica avanzata, la chimica, la gomma, l’elettricità). La grande varietà segnala che queste produzioni hanno potuto beneficiare di vantaggi di ordine generale, piuttosto che specifici ovvero legati a particolari settori: questi vantaggi si concretizzano nelle maggiori disponibilità di energia grazie all’idroelettricità, nell’eccellente rete di trasporti, nell’elevato livello di capitale umano (Felice 2010). Le vicende della Prima guerra mondiale contribuiscono a rafforzare il primato industriale del Nord-Ovest, i cui stabilimenti, diventati ausiliari, si trovano di fatto a ricevere più di altri commesse e aiuti statali. Alcuni crescono troppo e devono essere salvati a guerra conclusa, con il risultato che ancora altre risorse pubbliche confluiscono verso il triangolo. Seguono i salvataggi per la crisi del 1929, con la costituzione della grande conglomerata pubblica IRI (Istituto per la ricostruzione industriale), gli sforzi dello Stato fascista a favore dell’industria autarchica e quindi di alcuni settori – la chimica, l’alluminio – già presenti nel Nord-Ovest. Infine, dopo la Seconda guerra mondiale, gli aiuti del piano Marshall segnano l’avvio, proprio nel triangolo industriale, della produzione di massa in Italia. La conseguenza è che l’industria del Nord-Ovest continua a crescere negli anni fra le due guerre, non di rado sotto l’ombrello della protezione e dei finanziamenti pubblici. Il risultato è che, nel 1951, il vantaggio di queste regioni sul resto del Paese è al suo massimo storico (tabella e fig. 1).

Nel 1951, secondo le stime, la Liguria è la regione più ricca d’Italia, seguita dalla Lombardia e poi dal Piemonte. Il primato ligure si era formato sul finire dell’età liberale e si era poi consolidato negli anni fra le due guerre. Oltre all’industria, si deve al terziario: è infatti nell’area di Genova che si concentrano alcune attività, finanziarie ma poi soprattutto di trasporto e comunicazione, che fanno da supporto a tutto il triangolo. Tuttavia, la Liguria è anche la regione che più rapidamente arretra nella seconda metà del Novecento. Il suo primato è perduto già nel 1961, quando appare superata non solo dalla Lombardia, ma anche dal Piemonte. Negli anni Settanta e Ottanta questo processo accelera, tanto che per la Liguria si parla ormai apertamente di declino: all’inizio degli anni Ottanta essa si trova ormai al di sotto della media dell’area NEC, non solo del triangolo, superata anche dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana.

Per capire le ragioni dell’ascesa e poi del declino ligure, occorre, in primo luogo, guardare al suo modello di sviluppo. L’industria ligure, in misura certo maggiore che nel resto del Nord-Ovest, è nata ed è cresciuta grazie all’intervento pubblico: sin dagli anni Ottanta dell’Ottocento, una serie di leggi di stampo protezionistico avevano previsto commesse e finanziamenti per settori come la cantieristica, la meccanica pesante e la siderurgia; i tre quarti di questi finanziamenti a livello nazionale erano stati intercettati dall’area di Genova. Nello stesso periodo si sviluppano i trasporti marittimi nel porto di Genova, ma anche nei porti relativamente minori di La Spezia e Savona. Sempre liguri (principalmente) sono inoltre le aziende che beneficiano delle commesse belliche della Prima guerra mondiale e che vengono poi, di conseguenza, salvate negli anni fra le due guerre: valgano per tutti i casi dell’Ilva e dell’Ansaldo, due giganti della siderurgia e della meccanica, entrambi riscattati dallo Stato all’inizio degli anni Venti e che nel decennio successivo confluiranno nell’IRI. Quello ligure appare quindi, più di altri, un capitalismo misto, che combina cioè elementi dell’imprenditoria privata con dosi non trascurabili di aiuto pubblico.

È un capitalismo meno competitivo, che quindi più facilmente entra in crisi: specie allorquando, negli anni del miracolo economico, i finanziamenti pubblici abbandonano il territorio ligure per dirigersi in larga parte verso il Mezzogiorno; è a questo punto che forse ci si aspettava dalla borghesia ligure uno scatto di capacità innovativa, che tuttavia non c’è stato, almeno non nell’ambito industriale. Da questo punto di vista, il relativo declino dell’industria ligure può essere considerato come un’occasione mancata, forse paradigmatica dei settori assistiti. A fronte del declino industriale la regione mostra una precoce capacità di riconversione nei servizi: per es. la delocalizzazione di una parte dell’industria nel vicino Piemonte lascia spazi per la rivalorizzazione del territorio in senso turistico. Anche quando, dagli anni Ottanta in poi, la terziarizzazione dell’economia diviene un tratto comune di tutte le economie avanzate, la quota di addetti ai servizi in Liguria rimane superiore, anche 15-20 punti, a quella del Piemonte o della Lombardia.

La Liguria quindi nella seconda metà del Novecento, pur in un contesto di relativo declino, completa un percorso di evoluzione storica che la porta da regione specializzata nell’industria pesante a regione guida nel settore dei servizi. Pur presentando alcuni tratti di continuità, il modello economico è diverso dal passato e porta con sé dei benefici in termini di qualità della vita che sembrano compensare la perdita del primato nel reddito. A riprova di ciò, valga il fatto che la regione mantiene ancora a lungo un certo primato nell’Indice di sviluppo umano (ISU), una misura che combina il reddito pro capite, la speranza di vita e l’istruzione (Felice 2007): lo si deve soprattutto agli alti tassi di istruzione, in cui quest’area si conferma come la prima del Nord-Ovest.

Nel 1951 per PIL pro capite la Lombardia è ancora la seconda regione del Paese, ma già nel corso degli anni Cinquanta sarebbe diventata la prima. Questa posizione viene mantenuta fino ai nostri giorni, se si eccettuano l’avanzamento della Valle d’Aosta, regione molto piccola e a spiccata vocazione turistica, e solo negli ultimissimi anni il sorpasso del Trentino-Alto Adige. A differenza della Liguria, la Lombardia rappresenta quindi la continuità, per quel che concerne l’egemonia economica – e anche demografica – in Italia. Lo storico Luciano Cafagna (1989) ha definito «manchesteriana» la crescita industriale di questa regione: in somiglianza con quanto accaduto intorno all’area industriale di Manchester, in Inghilterra, qui l’industria si sarebbe sviluppata sostanzialmente libera dagli aiuti statali e priva dell’ombrello protezionista; interventi che pure in verità interessarono la Lombardia, ma in misura marginale rispetto alla Liguria. Cafagna è attento a cogliere le radici storiche di una varietà di imprese industriali che, avviate nel tessile ma anche nella siderurgia e nella meccanica sin dall’epoca preunitaria, emergeranno poi a partire dagli anni Settanta del Novecento come veri e propri distretti industriali: un filo rosso che parte dalle manifatture ottocentesche, legate alla prima rivoluzione industriale e ancorate alle risorse del territorio (dall’energia idraulica, alle materie prime come il lino e la seta, all’utilizzo in via complementare della manodopera agricola: i «vantaggi comparati» del nostro Paese), percorre un secolo di storia e riemerge sul finire del miracolo economico nei nuclei industriali del Varesotto, della Brianza (i cui mobilifici negli anni Novanta contano circa 27.000 addetti), del Cremasco o del Lecchese (30.000 addetti), e ancora di Como (18.000 addetti), della Val Trompia e della Val Brembana (Amatori, Colli 1999, p. 324).

Ma la Lombardia è anche la regione della grande impresa, come il suo vicino Piemonte. In molti casi si tratta di attività all’avanguardia, nei settori che a partire dalla fine dell’Ottocento e fino agli anni Settanta del Novecento sono quelli tipici della seconda rivoluzione industriale. È a Milano che nel 1883 Giuseppe Colombo inaugura la prima centrale elettrica in Europa, da cui poi nascerà nel 1884 la Edison, colosso elettrico che sarà uno dei principali poli industriali del Paese. Sempre a Milano, poco prima, nel 1872, era stata fondata la Pirelli, prima impresa italiana a farsi multinazionale già alla vigilia della Prima guerra mondiale. Nella meccanica, basti citare la Magneti Marelli, che inizierà a produrre nel 1922 nello stabilimento milanese di Sesto San Giovanni. Inoltre la Lombardia è al centro di una imponente struttura finanziaria, che fa pernio sulle grandi banche milanesi, la Banca commerciale italiana (Comit) e il Credito italiano (Credit), come pure su un sistema di istituti medi e piccoli radicati nel territorio (le casse di risparmio, le banche popolari) attraverso una rete capillare di sportelli la cui origine risale all’Ottocento.

Il capitalismo delle grandi imprese si integra in Lombardia con quello dei distretti, meglio che in ogni altra regione del Paese. È grazie a questa compenetrazione che quando, negli anni Settanta, il modello fordista basato sulla grande impresa intensiva in capitale entra in crisi, la Lombardia riesce a mantenere la sua leadership, a differenza di quanto avviene per es. al Piemonte. Si verifica in questa fase un passaggio importante: dalla grande impresa fordista verso una struttura di medie imprese fortemente orientate all’esportazione, in alcuni casi radicate nei distretti industriali. Questo passaggio si può cogliere per es. nel settore dei beni di consumo durevoli, in particolare degli elettrodomestici. Fra gli anni Cinquanta e Sessanta si affermeranno alcuni leader nazionali che in seguito, e non di rado passando attraverso l’organizzazione di una struttura produttiva gerarchica all’interno dei distretti industriali, si trasformeranno in imprese multinazionali, ancorché di dimensioni modeste: sono le cosiddette multinazionali tascabili (Colli 2002). È il caso della MIVAR (Milano Vichi apparecchi radio), che aumenta le vendite fra gli anni Cinquanta e Sessanta e ancora negli anni Novanta risulta leader nel mercato italiano di televisori; oppure della Candy, azienda avviata a Monza subito dopo la Prima guerra mondiale, che sul finire degli anni Sessanta arriva a totalizzare un quinto del mercato italiano di lavatrici, per iniziare subito dopo il suo processo di internazionalizzazione (Felice 2011). Né mancano imprese, anche di notevoli dimensioni, specializzate in settori tradizionali, come l’Italcementi di Bergamo, secolare leader nazionale e di recente anche internazionale nella produzione di cemento.

Il primato che la Lombardia saldamente detiene nel PIL si rispecchia in tassi di attività e in livelli di produttività entrambi molto elevati. La quota di addetti all’industria è intorno al 46% già nel 1951, rendendo questa regione la più industrializzata del Paese. Nel 1971, all’apice dell’espansione industriale, tale quota arriva in Lombardia a sfiorare il 55%. In seguito declina, come in tutte le economie avanzate, ma non di molto: ancora nel 2001, l’industria totalizza circa il 40% della manodopera regionale (Felice 2010). Il settore non solo è molto ampio in termini quantitativi, ma anche più produttivo della media del Paese; del resto, anche i servizi evidenziano una produttività media abbastanza alta: segno della prevalenza, all’interno di questa ampia congerie di attività, dei servizi a più alto reddito, non di rado destinati alle imprese industriali.

L’altra grande regione del triangolo industriale è il Piemonte, con Cavour alla guida del processo di unificazione del Paese e all’avanguardia non solo sul piano politico, ma anche su quello economico e sociale: si pensi agli alti livelli di alfabetizzazione, oppure alla rete ferroviaria. Dopo una forte ascesa in età liberale e poi ancora negli anni fra le due guerre, durante il miracolo economico il Piemonte si conferma stabilmente come la seconda regione d’Italia in quanto a PIL per abitante, dietro la Lombardia; in seguito il suo declino economico appare più lento di quello ligure, diviene visibile solo al volgere del nuovo millennio. Lo sviluppo economico di questa regione sembra avere caratteri ibridi, con elementi sia del modello ligure sia di quello lombardo.

In Piemonte è presente la grande industria, in maniera più rilevante che non in Lombardia, industria che si è storicamente avvalsa di aiuti statali, se pure in misura minore rispetto alla Liguria. Basti pensare alla Fiat di Torino, che già alla vigilia del primo conflitto mondiale si impone come il principale produttore italiano di automobili, totalizzando oltre il 50% della produzione nazionale, e che vivrà una decisa espansione proprio grazie alla guerra e alle commesse statali; in seguito la Fiat beneficerà anche degli aiuti del piano Marshall, fondamentali per rinnovare gli impianti in direzione della produzione di massa, e poi di quelli della Cassa per il Mezzogiorno per espandere la produzione nel Sud Italia. E tuttavia nello stesso periodo la Fiat è anche un’impresa che dimostra di sapersi fare strada nei mercati internazionali, come pure in quelli nazionali tutt’altro che garantiti, grazie al buon livello competitivo delle proprie automobili nella fascia di consumo medio-bassa, almeno fino ad anni recenti (Amatori, Colli 1999; Felice 2011).

Questo carattere ibrido dell’economia piemontese si manifesta anche in altri comparti. Tra i fattori che facilitano lo sviluppo della regione e non sono legati se non per brevi periodi all’azione statale, si segnala il ruolo delle grandi banche, Comit e Credit, e più in generale del settore creditizio. Tra i fattori riconducibili invece all’intervento pubblico, si possono ricordare le misure già in età liberale di statalizzazione delle ferrovie e di municipalizzazione dell’esercizio tranviario, che accrescono la domanda di beni strumentali e prodotti intermedi nell’industria meccanica; ancora oggi, il Piemonte presenta una concentrazione più alta della Lombardia e della Liguria di produzioni meccaniche, che non sono solo la Fiat e il suo indotto. Né mancano in questa regione i distretti industriali, nel territorio di Biella (dove il comparto tessile-lana totalizza negli anni Ottanta 30.000 addetti), o in quello di Novara (specializzato nella rubinetteria sanitaria) (Becattini 1989), oppure a Valenza nell’oreficeria (Amatori, Colli 1999, p. 324).

L’industria piemontese è quindi diversificata quasi quanto quella lombarda, di cui condivide la crescita negli anni del miracolo economico. Nel 1971, la quota di addetti all’industria arriva a superare il 50%, risultando seconda in Italia dopo la Lombardia, mentre anche la produttività per addetto nel settore è più alta della media nazionale e vicina a quella lombarda (Felice 2010). Quel che frena il Piemonte è piuttosto una quota relativamente elevata di occupati nell’agricoltura, a bassa produttività, speculare fino ad anni recenti a una più debole presenza dei servizi. Attualmente nel terziario il Piemonte appare avviato lungo un percorso che riprende alcuni tratti della riqualificazione postindustriale che in precedenza aveva interessato la Liguria, forse con esiti migliori. Testimone di ciò può essere la recente rivitalizzazione della città di Torino, la quarta in Italia in termini demografici che ha avuto un’autentica rinascita culturale e sociale (e infrastrutturale): facendo perno sulle Olimpiadi invernali del 2006, Torino è probabilmente la città italiana che più risulta cambiata, e in meglio, negli ultimi venti anni.

L’ascesa di Nord-Est e Centro

I caratteri comuni

Lo sviluppo economico delle regioni del Nord-Est e del Centro era iniziato già nella prima metà del Novecento, durante l’età giolittiana (1901-14): soprattutto in Emilia-Romagna, per quel che concerne la meccanica, ma quanto detto vale anche in certa misura per le altre regioni limitrofe, dalla Toscana, al Veneto, alle Marche, dove i nuclei industriali e manifatturieri sorgevano in genere nell’industria leggera (tessile, abbigliamento, alimentari) in simbiosi con attività agricole, in quelli che si possono già definire proto-distretti – il prefisso è dovuto soprattutto alla povertà di tecnologie (Felice 2007, pp. 175-77). Negli anni fra le due guerre tali attività proseguono, si espandono, in alcuni casi se ne aggiungono di nuove. In Emilia-Romagna si va affermando la meccanica strumentale, mentre muove i primi passi un’industria automobilistica di nicchia ma destinata a rinomanza mondiale: è il caso della Maserati, in Provincia di Modena, che produce la prima automobile nel 1926, della Ferrari, fondata a Modena nel 1929, alle quali nel secondo dopoguerra si affiancherà la Lamborghini, in Provincia di Ferrara (Felice 2011).

Nell’insieme si tratta però di iniziative di portata ancora modesta, che poco incidono sul dato aggregato. Come si è visto (v. tabella e fig.1), nel periodo fra le due guerre le regioni del NEC in quanto a PIL per abitante crescono meno del Nord-Ovest, infatti se ne distanziano; anche se nel complesso riescono a mantenersi intorno al dato nazionale, a differenza del Mezzogiorno che arretra. Al 1951, per PIL pro capite (Italia=100) quest’area si colloca leggermente al di sopra della media italiana, più vicina al Mezzogiorno (da cui la separano 43 punti) che non al Nord-Ovest (distante 49 punti). La storia economica di queste regioni nella seconda metà del Novecento è in primo luogo la storia di una formidabile convergenza. Nel 2009, il NEC è ormai su livelli di reddito pro capite sostanzialmente analoghi a quelli del Nord-Ovest (la separano appena 4 punti), mentre rimane molto distante dal Mezzogiorno (staccato di 46 punti). Inizialmente il NEC si presentava diversificato, più delle altre due macro-aree che nella prima metà del Novecento si erano andate uniformando al proprio interno.

La crescita economica del NEC accelera negli anni del miracolo economico e si riduce la distanza con il Nord-Ovest (v. tab. 1). Il tipo di industria che si afferma è però diverso: qui la crescita manifatturiera sembra concentrarsi in settori ritenuti maturi (dal tessile e abbigliamento alla meccanica leggera, alla ceramica), con una prevalenza sul versante organizzativo delle piccole imprese, spesso raccolte geograficamente attorno a una stessa specializzazione produttiva.

Negli anni del miracolo economico imperava, in Italia come all’estero, il paradigma fordista, incentrato sulla grande impresa in settori tecnologicamente avanzati, ovvero intensivi in capitale piuttosto che in lavoro. All’interno di questo paradigma, la tipologia di impresa che stava fiorendo nelle aree limitrofe al triangolo industriale veniva vista come marginale o al più complementare rispetto al core o centro, ossia alla grande industria del Nord-Ovest. Le nuove realtà del Veneto, dell’Emilia-Romagna o delle Marche, della Toscana, si usava argomentare, occupavano settori produttivi nei quali l’impresa fordista non trovava conveniente inserirsi: erano piccole produzioni da considerarsi subalterne alle grandi, e la riprova di ciò era nel fatto che non di rado operavano come fornitrici e subappaltatrici delle ditte maggiori.

Una teoria appena un po’ più articolata, ma figlia in fondo della stessa impostazione concettuale, è quella del ciclo interregionale del prodotto, che prende corpo a partire dalla metà degli anni Sessanta. Di fronte all’eccessiva pressione produttiva, che crea costi di congestione che a un certo punto superano le economie di scala (ovvero i vantaggi che derivano dal concentrare tutte le attività in un unico territorio), le grandi imprese che operano nel Centro opterebbero per una diversificazione produttiva, concentrando nelle regioni di origine le fasi del ciclo più redditizie (quelle della manifattura a più alto valore aggiunto, ma anche e sempre più alcune attività dei servizi: dalla ricerca e sviluppo, al marketing, alla finanza), mentre decongestionerebbero nelle regioni limitrofe, in quella che viene generalmente chiamata periferia, le attività manifatturiere e le produzioni a minore valore aggiunto. Si tratta di un modello di geografia economica che, sul finire degli anni Sessanta e prima della crisi petrolifera del 1973, sembra funzionare per spiegare l’ascesa economica delle regioni confinanti con il Nord-Ovest. Ma è evidente che, in questo schema come nel precedente, tale ascesa rimanga subordinata a quel che avviene nel core del sistema, da cui la periferia risulta eterodiretta.

Una siffatta impostazione entra in scacco negli anni Settanta, quando l’intera economia italiana (e occidentale) rallenta a seguito degli shock petroliferi, come emerge dall’evoluzione regionale dei principali indicatori economici. La logica di subordinazione insita nel ciclo interregionale del prodotto vorrebbe che in un periodo di crisi la convergenza delle aree periferiche si arresti, e questo in effetti è ciò che avviene per il Mezzogiorno. Ma non per il NEC. Negli anni Settanta, l’ascesa di quest’area prosegue, mentre il Nord-Ovest continua a perdere terreno: se nel 1971 sono ancora 24 i punti che separano le due aree, nel 1981 sono appena 11. Questi dati di sintesi riflettono soprattutto il rafforzarsi dell’apparato industriale, a fronte di un suo crollo nel Nord-Ovest. Dal Veneto alle Marche, alcune aree del NEC si avviano a essere il nuovo cuore manifatturiero del Paese.

Una delle conseguenze è che il NEC ottiene anche fra gli economisti, e nell’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, quella centralità che prima non aveva. Da un’ottica sociologica, ma con chiari riferimenti geografici, viene introdotta negli anni Settanta la definizione di Terza Italia. Chi la utilizza per primo è Arnaldo Bagnasco (1977): alla tradizionale dicotomia fra Nord (o meglio Nord-Ovest) e Mezzogiorno, rispettivamente la Prima e la Seconda Italia, egli contrappone uno schema a tre. Nell’argomentazione di Bagnasco, la Terza Italia comprende le regioni del Triveneto (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia), le tradizionali regioni ‘rosse’ (Emilia-Romagna, Toscana e Umbria) e le Marche; ovvero coincide a grandi linee con la suddivisione qui adottata, viene escluso solo il Lazio che in quanto sede della capitale fa storia a sé. Quest’area del Paese sarebbe caratterizzata da una morfologia industriale (e da una connessa stratificazione sociale) incentrata sulle piccole imprese, in quanto tale fondamentalmente distinta da quella del Nord-Ovest. La logica del ‘piccolo è bello’ è qui tutt’altro che subordinata rispetto allo schema fordista, tantomeno appare residuale. Vengono per es. esaltate le reti e i rapporti orizzontali rispetto alle gerarchie verticali, si valorizza il ruolo delle istituzioni locali rispetto ai processi decisionali calati dall’alto. Bagnasco va anche più in profondità, cercando di individuare le origini storiche di questa peculiare struttura produttiva: le trova nell’organizzazione agricola preesistente l’espansione industriale, in particolare nel sistema mezzadrile e nella piccola proprietà coltivatrice. La famiglia colonica, non a caso diffusa proprio nelle regioni della Terza Italia, rappresenta un’unità economica per molti aspetti assimilabile a una moderna impresa, che avrebbe fatto da incubatore del sistema di industrializzazione diffusa affermatosi nel dopoguerra.

Quello di Bagnasco è però solo il primo tassello; il secondo verrà posto, di lì a poco, da Giacomo Becattini. Per i molti vivai di piccole unità che costellano il paesaggio economico della Terza Italia, Becattini (ri)trova il nome di ‘distretto industriale’ (1979): un sistema territoriale di piccole e medie imprese, fortemente specializzate e orientate all’esportazione. Se per ridurre i costi di transazione la grande impresa ricorreva alle proprie strutture gerarchiche, inglobando i fattori di incertezza (e quindi i fornitori, i clienti, gli stessi concorrenti) al proprio interno, e quindi sostituendosi al mercato, le piccole imprese dei distretti riescono a ottenere lo stesso risultato grazie a un’ampia disponibilità di beni collettivi presenti nel territorio di riferimento. Questi vanno dalle infrastrutture economiche e sociali al buon funzionamento delle istituzioni locali (amministrazioni, istituti di credito, università e centri di ricerca), fino alle norme implicite che assicurano la prevalenza del comportamento cooperativo su quello predatorio; quel che di lì a poco sarebbe stato chiamato il capitale sociale, da Putnam (1993) e non solo.

Si tratta di un sistema di organizzazione industriale niente affatto subottimale rispetto alla grande impresa; al contrario, nel nuovo mondo postfordista il distretto industriale sembra addirittura, per un certo periodo, in grado di insediarne l’egemonia e di prenderne il posto. Seguendo l’ascesa della Terza Italia, fioriscono gli studi sui distretti, fatti assurgere a esperienza peculiare del capitalismo italiano e di cui se ne rintracciano le radici non solo nella mezzadria, ma anche nelle manifatture preindustriali; e a volte più indietro ancora, fino all’ordinamento comunale dell’Italia basso-medioevale (Putnam 1993). Sorge così un nuovo paradigma interpretativo, esportato anche all’estero e che contribuisce ad accelerare la crisi del modello opposto, quello fondato sull’inevitabile affermazione della grande impresa. In Italia, sul piano simbolico la vittoria del paradigma dei distretti si produce allorquando, intorno alla metà degli anni Ottanta, questi iniziano a venire rintracciati e valorizzati anche nelle regioni di più antica industrializzazione del Nord-Ovest, a cominciare dalla Lombardia. Qualche distretto si comincia a notare anche nel Mezzogiorno, in Abruzzo dapprima, poi anche in Puglia e soprattutto in Basilicata, lungo quella che verrà ribattezzata la «dorsale adriatica» (Mezzogiorno dei distretti, 2000).

Ma naturalmente è soprattutto nelle regioni del NEC che se ne trova il numero maggiore. Secondo Becattini (1989), alla fine degli anni Ottanta dei 60 distretti principali che si contano nel Centro-Nord, solo due sono in Piemonte (siderurgia e abbigliamento), 11 in Lombardia (tre nel tessile, quattro nell’abbigliamento, uno a testa nei mobili, nei giocattoli, nella siderurgia e nell’ingegneria meccanica), uno più a sud in Abruzzo (abbigliamento); degli altri, 14 sono attivi in Veneto (6 nei mobili, quattro nell’abbigliamento, due nelle calzature, uno rispettivamente nell’ingegneria elettronica e nelle concerie e pelli), uno in Friuli Venezia Giulia (mobili), 8 in Emilia-Romagna (tre nell’ingegneria meccanica, due nella ceramica, uno a testa nell’ingegneria elettrica ed elettronica, nel tessile, nei mobili), 8 in Toscana (due a testa nell’abbigliamento, nelle calzature e nei mobili, uno a testa nel tessile e nelle concerie e pelli), ben 15 nelle Marche (7 nelle calzature, quattro nell’abbigliamento, due negli strumenti musicali, uno a testa nei mobili e nelle concerie e pelli). Nel 1995, fra i distretti con almeno 10.000 occupati si segnalano il tessile-lana di Prato (1000 imprese e 50.000 addetti), le calzature di Sant’Elpidio nelle Marche (4500 imprese e 37.000 addetti), il tessile-maglieria di Carpi (3000 imprese e 13.000 addetti), i mobili di Pesaro (1000 imprese e 10.000 addetti), l’oreficeria di Vicenza (1000 imprese e 10.000 addetti) (Amatori, Colli 1999, p. 324). Da questi dati pur sommari, si evince con chiarezza non solo la netta prevalenza dei settori cosiddetti leggeri (calzature, abbigliamento, mobili, concerie e pelli, tessile), a più basso valore aggiunto e minore grado di complessità tecnologica, ma anche la preponderanza della piccola dimensione: dai 10 addetti in media per impresa a Pesaro e Vicenza, agli 8,2 addetti a impresa delle calzature di Sant’Elpidio, ai 4,3 del tessile-maglieria di Carpi.

Quello dei distretti è anche il successo del made in Italy, ovvero della capacità esportatrice dell’industria e dei prodotti italiani nei settori leggeri, a volte fondata su un savoir faire di difficile identificazione; un successo che accompagna e agevola l’ultimo tratto di convergenza dell’Italia nel novero delle economie più avanzate, fra gli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. In questo periodo sono le regioni del NEC a trainare la crescita del Paese: il Veneto, che in quanto a PIL per abitante si trovava al di sotto della media italiana ancora nel 1951, ma cinquant’anni dopo è ormai in testa, avendo raggiunto e superato il Piemonte; le Marche, che da livelli più bassi intraprendono un percorso simile di convergenza; il Friuli Venezia Giulia, che dopo il declino dovuto alla perdita di importanza di Trieste pure riparte lungo la stessa traiettoria; e poi naturalmente l’Emilia-Romagna, che fra le regioni del NEC rimane quella più prospera, eccettuato il Trentino-Alto Adige. Al 2001, per quota di addetti il Veneto e le Marche sono ormai le regioni più industrializzate del Paese, essendosi lasciate alla spalle Lombardia e Piemonte; e tuttavia la produttività per addetto rimane in queste regioni considerevolmente più bassa, diretta conseguenza del tipo di specializzazione produttiva dell’economia distrettuale verso i settori leggeri (Felice 2010).

Ma la bassa produttività è anche la spia di una situazione in chiaroscuro, fatta non solo di successi. Alcuni fra gli osservatori più attenti avevano iniziato a cogliere le criticità del modello NEC già intorno alla metà degli anni Novanta. Marcello De Cecco, in un pamphlet che raccoglie articoli pubblicati sulla grande stampa (L’economia di Lucignolo. Opportunità e vincoli dello sviluppo italiano, 2000), aveva stigmatizzato la scarsa capacità innovativa dei distretti, il fatto che il loro successo sui mercati esteri si basasse in parte sulla svalutazione competitiva della moneta nazionale (la lira valendo meno, costavano meno anche i prodotti italiani e quindi erano più competitivi), in parte sull’illecita compressione dei costi fiscali e del lavoro, che avveniva attraverso l’elusione della normativa. Allorquando di fronte all’apprezzamento del tasso di cambio per l’entrata nell’euro alcuni distretti sono andati in crisi, la grande impresa ha invece recuperato posizioni, mentre si sono iniziati a ravvisare fenomeni ibridi, quali la convivenza all’interno di uno stesso distretto – di solito la meccanica leggera – di piccole imprese e di multinazionali, nelle regioni del NEC come anche in Lombardia. Più di recente, si è assistito a un cambiamento (o è forse un’evoluzione?) all’interno della struttura gerarchica dei distretti. Alcune imprese sono diventate più grandi, hanno preso a organizzare la produzione delle altre attorno alle proprie attività, hanno conquistato i mercati internazionali, facendo del retroterra dei distretti il loro punto di forza: ovvero, hanno stabilito dei rapporti di filiera con le imprese più piccole del loro territorio. Si tratta di imprese multinazionali di medie dimensioni, anche chiamate ‘multinazionali tascabili’, che abbiamo già incontrato parlando della Lombardia. Per esse è stato coniato da Giuseppe Turani il termine ‘quarto capitalismo’: là dove il primo capitalismo è quello della grande impresa privata, il secondo quello della grande impresa pubblica, il terzo è il capitalismo dei distretti, e il quarto, appunto, è quello delle imprese multinazionali di medie dimensioni, che spesso dal capitalismo dei distretti origina e si sviluppa (I sogni del grande Nord, 1996).

Le storie e le sigle del quarto capitalismo sono molte (Colli 2002), vale forse la pena di richiamarne qualcuna: la Luxottica, fondata nel 1961 nella Provincia di Belluno, al centro del distretto di eccellenza dell’ottica; la Merloni (dal 2005 Indesit), fondata nel 1930 nella Provincia di Ancora e diventata negli anni Ottanta leader nazionale nel campo degli elettrodomestici; e ancora, nel tessile e abbigliamento, i nomi Benetton (Veneto), Tod’s (Marche), Stefanel (Veneto), Diesel (Veneto); in manifatture più complesse come i veicoli a vapore, si può citare l’Aprilia (ancora Veneto), o la Tecnogym (elettronica), sorta in Romagna negli anni Ottanta e leader mondiale delle apparecchiature elettroniche da ginnastica. Alcune imprese del quarto capitalismo si trovano anche nel Nord-Ovest: la Brembo (Bergamo), fondata nel 1961 e che fabbrica impianti frenanti per auto e moto; oppure la Pininfarina, a Torino, nelle carrozzerie per auto. Perfino nel Mezzogiorno, più rare, se ne possono incontrare, in Abruzzo come in Puglia (Mezzogiorno dei distretti, 2000). La tassonomia è quindi un po’ più articolata di quella suggerita da una semplice specializzazione di tipo geografico. I distretti e poi soprattutto il quarto capitalismo trasbordano dal NEC in gran parte verso il Nord-Ovest, ma con ramificazioni fino al Sud Italia.

Le differenze

Esistono tuttavia importanti differenze fra le regioni che compongono il Nord-Est e quelle che compongono il Centro. La prima concerne quei territori che rientrano solo marginalmente nell’economia dei distretti, il Lazio e il Trentino-Alto Adige.

Il Lazio fa storia a sé stante se non altro perché ospita la città capitale, Roma, con tutto il portato di attività terziarie che sono una componente così importante della sua economia. Nei decenni postunitari, quando da un lato l’economia industriale delle regioni del Nord-Ovest non si era ancora affermata, dall’altro il lavoro nella pubblica amministrazione e nei servizi ad alto reddito veniva retribuito relativamente meglio rispetto alla media dei lavori agricoli e industriali, è bastata la centralità di Roma a conferire al Lazio anche il primato nel PIL per abitante. Nel corso della prima metà del Novecento la situazione è cambiata, l’industria si è consolidata nel Nord-Ovest, mentre la stessa amministrazione si è andata ampliando e quindi distribuendo meglio su tutto il territorio nazionale; il Lazio, che stentava a industrializzarsi mentre incorporava dalla Campania i grandi territori agricoli di Latina e Frosinone, ha visto sfumare buona parte del suo vantaggio. Al 1951, la regione ‘capitale’ è ancora al di sopra della media nazionale, ma ha perso ormai la posizione di testa anche all’interno dell’area NEC, che non riuscirà più a recuperare. A partire da tale data, in termini generali nella storia economica della regione si possono individuare due fasi distinte: la prima che arriva fino agli anni Settanta, quando il Lazio continua a indietreggiare; la seconda, dagli anni Ottanta ai nostri giorni, che vede invece un certo recupero della regione.

Nel Lazio la specializzazione nel terziario si conferma anche nel secondo dopoguerra, con una percentuale di addetti costantemente sopra la media nazionale (e il divario si va ampliando); di contro, la base industriale è modesta, cresce solo un po’ durante il miracolo economico anche grazie agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nella parte sud della regione (Latina e Frosinone), ma poi ritorna sui livelli di partenza, cioè appena un quinto della manodopera complessiva (Felice 2010). Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, non fosse stato per la centralità di Roma, il Lazio si sarebbe collocato per molti aspetti fra le aree del Mezzogiorno. Dai primi anni Duemila alcuni dati suggeriscono che la situazione sta cambiando. Attorno all’economia della capitale, nel Lazio si sta sviluppando un autonomo tessuto economico, basato su un’industria di medie e piccole dimensioni in settori avanzati quali la chimica, la farmaceutica, la meccanica e l’elettronica, e sulla riqualificazione del terziario verso il turismo e l’economia della cultura.

Il Trentino-Alto Adige è l’altra eccezione rispetto all’economia dei distretti. Di amministrazione austriaca fino alla Prima guerra mondiale, negli anni fra le due guerre questo territorio era ancora mediamente povero, agricolo nel difficile contesto montano. Nel secondo dopoguerra è diventato la regione più ricca d’Italia, preceduto solo dalla Valle d’Aosta; e come in Valle d’Aosta, un tale risultato si deve soprattutto al settore turistico. Si è parlato di una regione a turismo diffuso, caratterizzata da una fitta collaborazione fra istituzioni (amministrazioni comunali e poi provinciali), imprenditori e associazioni per cercare di valorizzare «quasi ogni vallata» (P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, 2001, p. 287). Anche se il turismo montano in Trentino risale all’Ottocento, e una certa espansione si era registrata già durante il fascismo (sufficiente a porre la regione al di sopra della media nazionale in termini di PIL per abitante), è solo a partire dagli anni Sessanta che si verifica l’apertura verso il turismo di massa, la quale contribuisce a innalzare in maniera decisa i livelli di reddito.

Fra gli anni Ottanta e Novanta l’espansione del turismo prosegue, agganciandosi alla riqualificazione dell’intero comparto e a nuovi investimenti. Dalla fine degli anni Novanta in Trentino-Alto Adige al turismo si affiancano anche attività terziarie a più alta produttività, in primis i servizi finanziari che vedono una forte presenza di imprese cooperative. Né mancano le attività industriali, che in genere ricalcano i modelli dell’economia distrettuale sia per dimensioni (medio-piccole) e settori (leggeri: tessile, legno, carta, meccanica), sia per i forti legami con l’attività agricola; spicca fra queste una originale vocazione nelle energie rinnovabili – in parte per motivi storico-geografici: il territorio è ricco di idroelettricità – e nella produzione dei relativi impianti, dall’eolico al solare. In sostanza, il turismo in molti casi si somma, non si sostituisce, alle altre attività del territorio, siano esse industriali, agricole, o finanziarie: il risultato di ciò è un tasso medio di attività (gli occupati sul totale della popolazione) che si colloca sin dagli anni Settanta su livelli molto al di sopra della media nazionale, contribuendo più della produttività per addetto al primato economico di questo territorio (Felice 2010).

Vale la pena di sottolineare, ancora una volta, l’importante ruolo svolto dalle amministrazioni locali, che in virtù dello statuto speciale (condiviso nel Nord anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Valle d’Aosta) godono qui di un maggiore grado di autonomia. I risultati dell’ottima amministrazione risaltano anche in ambiti non strettamente economici: nella speranza di vita, la Regione detiene il primato nel Nord Italia, a livello nazionale superata solo dall’Umbria e dalle Marche (Felice 2007); nei risultati sull’apprendimento scolastico dei test PISA (Program for international students assessment), il Trentino-Alto Adige è pure fra le prime tre regioni d’Italia, assieme al Friuli Venezia Giulia e alla Lombardia. Secondo alcune classifiche sulla qualità della vita, che tengono conto di una molteplicità di indicatori economici e sociali (La qualità della vita 2010 nelle tabelle interattive: Bolzano prima, Napoli in coda, «Il Sole 24 Ore», 6 dicembre 2010), sotto questo aspetto le province di Bolzano e Trento sono rispettivamente la prima e la seconda in Italia; ma un po’ tutti gli indicatori di tipo non monetario confermano questi risultati.

Esiste poi una seconda tipologia di differenziazione all’interno del NEC che investe direttamente le aree portanti della Terza Italia. È una distinzione che attiene ai modelli di sviluppo seguiti, da un lato, nel Veneto, la grande regione del Nord-Est, dall’altro nelle cosiddette regioni rosse (Toscana, Umbria, per certi aspetti perfino le Marche, ma soprattutto l’Emilia-Romagna). Tutti questi territori decollano a partire dal miracolo economico, pur se in alcuni – dall’Emilia-Romagna alla Toscana, allo stesso Veneto – si registrano attività manifatturiere di tipo industriale o protoindustriale già nel periodo precedente; quasi ovunque, almeno nelle prime fasi prende corpo quell’industrializzazione senza fratture che si fonda sulla piccola e media impresa. Vi sono però importanti differenze per quel che concerne il ruolo delle istituzioni. Dagli anni Cinquanta, l’industria veneta beneficia in maniera cospicua di sussidi statali: si tratta delle agevolazioni per le aree depresse, incentivi alle attività produttive non dissimili da quelli rivolti al Mezzogiorno. In Veneto, questi fluiscono copiosi grazie all’efficace intermediazione di un ceto dirigente di affiliazione democristiana, in linea quindi con i colori del governo nazionale, come del resto al Sud. Nelle regioni rosse si verifica ugualmente uno sviluppo dell’economia diffusa, ben documentato da una serie di studi incentrati soprattutto sulla Toscana (Becattini 1979 e 1989) e l’Emilia-Romagna, ma che hanno interessato anche l’Umbria e le Marche (cfr. Felice 2007, pp. 183-88), tuttavia in questi casi il supporto nazionale è quasi nullo, o poco più; assai più consistente è invece il sostegno garantito dalle istituzioni locali, dapprima a livello municipale, poi dagli anni Settanta anche in ambito regionale. Si tratta delle cosiddette istituzioni intermedie – nel senso che stanno fra lo Stato nazionale e le istituzioni private locali – alle quali viene demandata l’offerta di beni pubblici (di varia natura) a un determinato territorio.

L’esempio migliore è quello dell’Emilia-Romagna, la cui vicenda ha radici storiche che risalgono all’età liberale: non a caso, la Regione si colloca alla testa dell’area NEC già nel 1951 e tale rimane sostanzialmente per tutto il periodo successivo, fino ai nostri giorni, se si eccettua il sorpasso realizzato dal Trentino-Alto Adige nel corso degli anni Novanta; l’ascesa del Veneto non riesce a toglierle il primato. All’inizio le principali istituzioni intermedie sono quelle comunali: è il riformismo socialista delle città, di epoca giolittiana, che in questa regione più che in Toscana ottiene buoni frutti in termini di crescita economica e sociale, e di politiche di welfare. Già durante il fascismo l’attività dei municipi si va ampliando, dai servizi sociali alla predisposizione di vere e proprie aree industriali, rivolte ad attività manifatturiere di piccola dimensione o all’artigianato. Negli anni Cinquanta, il sostegno delle amministrazioni di sinistra alla piccola impresa e all’artigianato si rafforza ulteriormente. D’altronde il clima e le iniziative di collaborazione non riguardano solo i comuni e i piccoli imprenditori, ma coinvolgono anche altri soggetti: dalle università agli istituti finanziari (le casse di risparmio), passando naturalmente per le cooperative. A partire dagli anni Settanta entra in gioco anche l’ente regione, in misura minore un tale ruolo è svolto anche dalle province; in tutti questi casi vengono offerti servizi tanto di ambito settoriale (finanziamenti e consultori rivolti a determinate attività), quanto di ordine generale.

Fra le iniziative (prevalentemente) settoriali, si possono ricordare i centri di servizi alle imprese, creati in gran parte fra gli anni Settanta e Ottanta e rivolti soprattutto ai distretti industriali, nelle loro diverse articolazioni settoriali, dal tessile alla meccanica leggera; a favore dei distretti i centri svolgono non solo formazione, ma anche assistenza e attività di ricerca. Fra i servizi di ordine (prevalentemente) generale, si pensi all’organizzazione delle fiere, al fine non solo di dare pubblicità ai prodotti, ma anche di promuovere lo scambio di informazioni sulle nuove tecnologie. La prima fiera si era tenuta a Bologna già nel 1888; nel corso del Novecento le fiere si consolidano, e quella di Bologna gode di un ampio richiamo internazionale. Significativo della sinergia fra le grandi esposizioni regionali e il ruolo delle amministrazioni, è il fatto che dal 1965 la fiera di Bologna si svolga in un quartiere della città all’uopo costruito che, non a caso, è di lì a poco diventato anche la sede delle istituzioni regionali; in questo spazio espositivo si svolgono iniziative fieristiche nell’arco di tutto l’anno. E in Emilia-Romagna le stesse feste dell’Unità, gli appuntamenti annuali organizzati dal partito maggioritario in regione, hanno una caratteristica vocazione fieristica che invece manca in altre parti d’Italia. Al tempo stesso, il successo delle fiere non è esclusiva dell’Emilia-Romagna, né tantomeno del Nord-Est: lo si ritrova anche nel Nord-Ovest, dalla Lombardia (la fiera di Milano resta la maggiore in Italia, seguita da quella di Bologna), al Piemonte (si pensi al Salone internazionale del libro di Torino, inaugurato nel 1988).

Il ruolo positivo svolto dalle istituzioni regionali è ampiamente riconosciuto, in ambito internazionale, anche per la Toscana e l’Umbria. Nel lavoro seminale di Putnam (1993), il buongoverno delle istituzioni locali, nell’Italia centrale e in Emilia-Romagna, è un dato fuori discussione: il punto di partenza di un’analisi che mette in relazione l’efficienza delle istituzioni pubbliche con l’alto livello di capitale sociale, o di civismo, le cui origini vengono fatte risalire addirittura all’ordinamento comunale dell’Italia tardomedioevale. Nell’analisi di Putnam, che in ciò segue Banfield, l’elevato civismo vuole dire – in sostanza – che si considera l’interesse collettivo come complementare e ausiliario, piuttosto che alternativo, all’interesse personale. La propensione al bene pubblico sarebbe anche la ragione della maggiore presenza in queste regioni del movimento cooperativo, di matrice soprattutto socialista e comunista, come del resto i partiti che lo rappresentano al governo delle istituzioni. Una riprova di questo legame si ha nel fatto che in Trentino-Alto Adige, una regione a orientamento politico cattolico-popolare e che in quanto a capitale sociale pure primeggia in tutti i ranking nazionali (R. Cartocci, Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, 2007), perfino sopra le regioni cosiddette rosse, il movimento cooperativo è ugualmente molto forte, naturalmente in questo caso soprattutto di matrice cattolica.

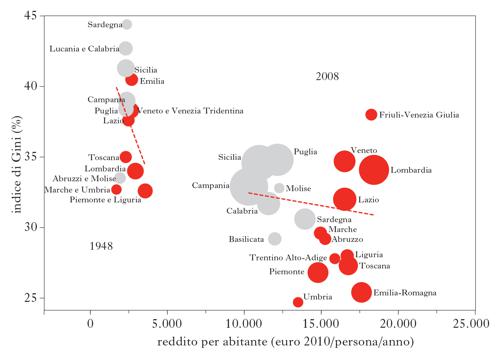

Sul piano macroeconomico i tratti peculiari dell’Italia centrale e dell’Emilia-Romagna, ma anche del Trentino-Alto Adige, si traducono in una distribuzione più equilibrata della ricchezza. Nella seconda metà del Novecento, queste regioni sono riuscite a coniugare meglio di tutte le altre crescita e uguaglianza, efficienza ed equità. Quando ci si sposta dal PIL all’ISU, sono queste le aree del Paese che si trovano a primeggiare; non solo quindi nel reddito, ma anche nell’aspettativa di vita e nell’istruzione, i tre indicatori che compongono l’ISU. Più indietro, sebbene ancora sopra il Mezzogiorno, si posizionano le tradizionali regioni del Nord-Ovest, ma anche il Veneto (Felice 2007). Di quest’ultimo, colpisce in negativo l’arretramento che si verifica nell’istruzione, in particolare nel tasso di scolarità superiore e universitaria, che va dai 14 ai 24 anni: qui il Veneto per tutta la seconda metà del Novecento si colloca al di sotto della media nazionale, mentre Emilia-Romagna e Toscana sono al di sopra. Non era sempre stato così. All’Unità d’Italia, in termini di alfabetizzazione (il parametro che allora più contava), il Veneto era molto più in alto della media italiana, come pure dell’Emilia-Romagna e dell’Italia centrale – senza dubbio un’eredità proficua delle passate amministrazioni. Questo primato viene però rapidamente a perdersi nel corso del Novecento; l’arretramento si evince anche da una misura più complessa, e più utile al giorno d’oggi, quale il numero di anni di istruzione per persona, dove il Veneto sul finire del secolo si ritrova sotto la media nazionale (Felice 2007).

Per quel che concerne l’istruzione, il problema è che in Veneto, più che altrove (ma in certa misura è un tratto comune a buona parte dell’Italia centro-settentrionale), ha preso corpo un sistema di impresa fondato sui settori delle manifatture leggere che richiede scarsi investimenti in capitale umano. Non sono necessari buoni studi per trovare impiego nei distretti del tessile, del calzaturiero, o della ceramica, e dato che fino a tempi recenti l’impiego si trovava abbastanza facilmente, conveniva ai giovani andare a lavorare presto, terminata la scuola dell’obbligo. A sua volta, il basso grado di istruzione ha fatto sì che per le imprese investire in attività innovative fosse più difficile e costoso.

Si è così creato un circolo vizioso di bassa istruzione, imprese poco innovative e bassa crescita economica. Fra le regioni del Nord che in quanto a tasso di scolarità sono finite sotto la media nazionale si annoverano anche il Piemonte e, sebbene in una posizione migliore, perfino la Lombardia. Altrove, in Emilia-Romagna come in Toscana e più in generale nell’Italia centrale, compreso l’Abruzzo, i tassi di scolarità superiore sono invece più elevati della media nazionale (cit. 2007, p. 147). Pochi dubbi ci sono sul fatto che, nel lungo periodo e forse anche nel medio, i Paesi con poca istruzione non vanno lontano in quanto a ricchezza e benessere: tutta la storia economica è lì a dimostrarlo. A questo però si può aggiungere che, nella scelta individuale di abbandonare gli studi quando i vantaggi economici non sono evidenti, influisce anche una concezione riduttiva dell’istruzione, vista solo come mezzo e non come fine in sé, non cioè come un bene che prescinde dal suo valore monetizzabile. In questo modo, un’etica della ricchezza esasperata finisce per ritorcersi contro se stessa.

Tornando al tema della distribuzione del reddito – ma sono tutti aspetti legati – Giovanni Vecchi (2011), in un libro che per ricchezza di dati e argomentazioni trova pochi eguali nella storiografia italiana, ha fornito qualche ulteriore e solido supporto quantitativo alla differenziazione che abbiamo individuato. L’autore sintetizza queste diseguaglianze nella mappa riprodotta in figura 2.

Si può notare che soprattutto l’Emilia-Romagna e la Toscana, ma anche le altre regioni del centro, più il Piemonte e la Liguria, il Trentino-Alto Adige e perfino l’Abruzzo, nella seconda metà del Novecento hanno saputo coniugare crescita del PIL e riduzione della disuguaglianza. Nell’altro quadrante troviamo la Lombardia, ma anche il Friuli Venezia Giulia e il Veneto: qui i redditi medi sono cresciuti, ma il livello di disuguaglianza interpersonale, già molto alto nel 1948, è rimasto sostanzialmente stazionario o addirittura è aumentato. In quanto a distribuzione del reddito siamo quindi di fronte a due percorsi diversi, all’interno del NEC ma più in generale del Centro-Nord, esemplificati al meglio da Emilia-Romagna e Toscana da un lato, da Veneto e Lombardia dall’altro.

La convergenza spezzata, o il Mezzogiorno disilluso

Nell’ampio periodo che va dall’Unità alla Seconda guerra mondiale la posizione del Mezzogiorno nei confronti del resto del Paese è peggiorata, con un declino più accentuato negli anni fra le due guerre: sulla media nazionale, fra 1871 e 1951 il PIL pro capite del Meridione ha perso quasi 30 punti, dal 90 al 61% (v. tabella). In questi primi novant’anni si è anche avuto un processo di progressivo livellamento fra le regioni del Sud Italia, verso il ribasso. Nella seconda metà dell’Ottocento alcune aree del Mezzogiorno si ponevano ancora intorno alla media italiana, o da questa non molto lontane: era il caso della Campania, con Napoli, la capitale del Regno borbonico, in età liberale la più popolosa città del Paese che vantava importanti attività terziarie e manifatturiere; o della Puglia, con la sua ricca agricoltura orientata all’esportazione (il vino, l’olio); della stessa Sicilia, che beneficiava sia di una forza del tessuto urbano invidiabile da altre regioni meridionali sia di un’agricoltura con punte di eccellenza (gli agrumi e i loro derivati), anch’essa specializzata sull’estero. Nel corso della prima metà del Novecento, queste regioni hanno perduto posizioni, uniformandosi alle altre aree più povere del Mezzogiorno. Fra le cause si annoverano il fallimento delle prime politiche di industrializzazione pensate per la Campania all’inizio del Novecento (il noto stabilimento siderurgico di Bagnoli, che oltre a insidiare uno dei paesaggi più belli al mondo non ha generato effetti diffusivi), poi soprattutto le politiche fasciste.

Durante la dittatura, la valvola di sfogo dell’emigrazione veniva bloccata, proprio quando si faceva più forte la pressione della popolazione sulle risorse anche per via degli incentivi alle famiglie numerose; allo stesso tempo, ogni trasformazione degli assetti agrari era rimandata sine die, in omaggio agli agrari meridionali sostenitori del regime; e ancora, la battaglia del grano favoriva al Sud questa coltura a spese di altre più redditizie, proprio quando i salvataggi e poi l’autarchia concentravano gli sforzi pubblici sull’industria del Nord. Di conseguenza, dal 1911 al 1951 non vi è stata praticamente traccia di industrializzazione nel Mezzogiorno, la quota di addetti all’agricoltura essendo rimasta pressoché immutata intorno al 60%; di più, per quel che concerne la produttività per addetto in agricoltura il Sud Italia, che pure in età liberale non sfigurava affatto rispetto al Centro-Nord, è andato drammaticamente indietro rispetto alla media del Paese.

E tuttavia nella seconda metà del Novecento questo trend si inverte, ancorché solo per due decenni. Fra il 1951 e il 1971 si osserva infatti una certa convergenza del PIL pro capite (v. tabella): per la prima volta nella sua storia recente il Mezzogiorno recupera terreno, passando dal 61 al 73% del reddito nazionale; durante il miracolo economico il Mezzogiorno vive un importante processo di industrializzazione, che comporta non solo un incremento quantitativo della base occupazionale dell’industria (dal 16 al 26% degli addetti nazionali), ma anche una rapida crescita della produttività (dal 64 all’89% della media italiana), quest’ultima assai maggiore anche di quella del Centro-Nord, che pure in quel periodo aumenta spedita (Felice 2010). È questa crescita dell’industria, sia quantitativa sia qualitativa, che spiega la convergenza, più di quanto non facciano altri fattori spesso invocati e che pure hanno avuto un ruolo, ma sicuramente minore, come per es. l’emigrazione dal Sud al Nord, che nelle terre di partenza ha alleviato la pressione della popolazione sulle risorse. L’industrializzazione del Mezzogiorno non è però un processo endogeno, che nasce cioè in loco o è comunque guidato dal gioco delle forze del mercato; bensì una trasformazione eterodiretta, che giunge al Sud dall’esterno: è l’industrializzazione dovuta alla più importante politica di sviluppo regionale realizzata in tutta l’Europa occidentale, ovvero alla Cassa per il Mezzogiorno e al suo intervento ‘straordinario’.

L’avvio di questa politica è il risultato concreto di una nuova consapevolezza su come affrontare il sottosviluppo del Mezzogiorno, che in parte può essere attribuita alla maturazione dei tempi (nel segno delle più ampie politiche keynesiane, programmi coordinati di intervento pubblico per lo sviluppo regionale si erano già applicati negli Stati Uniti degli anni Trenta), in parte si deve all’azione energica e alla determinazione di alcuni tecnici raccolti attorno alla SVIMEZ, l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno fondata nel 1946 da Pasquale Saraceno, e alle prime esperienze di programmazione della Banca mondiale (A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano, 2012). Nel 1950 viene istituita la Cassa per il Mezzogiorno, fondata su un modello di autonomia dal potere politico che si ispira alla nordamericana Tennesse valley authority. In una prima fase, le vengono assegnati principalmente interventi in campo agricolo e opere infrastrutturali, dalle strade agli acquedotti (per infrastrutture e opere agricole il Sud era da sempre, cioè da prima dell’Unità, molto indietro al Settentrione).

L’intervento straordinario è naturalmente aggiuntivo rispetto all’azione dell’amministrazione statale (l’intervento ordinario), ma segue per questo procedure più rapide; in alcuni casi, come per il piano di normalizzazione idrica dell’Abruzzo, la Cassa opera con propri uffici, che per competenze e risorse superano quelli dell’amministrazione ordinaria e ne eludono le lungaggini. A partire dal 1957, alle attività in campo agricolo e di infrastrutturazione, di tipo ‘diretto’, si affianca il finanziamento all’industria; è questa la cosiddetta seconda fase dell’intervento straordinario (1957-65), che dopo la metà degli anni Sessanta si proverà a far rientrare nella più ampia programmazione nazionale (1965-71) e che i governi del primo centrosinistra cercheranno di mettere in campo sulla scia dell’esperienza francese. Per finanziare la nascente industria, due sono gli strumenti di erogazione (‘indiretti’) affidati alla valutazione della Cassa, i prestiti a tasso agevolato e i finanziamenti a fondo perduto; a questi si affianca poi ancora l’opera diretta, di predisposizione delle infrastrutture per gli stabilimenti che sorgono nei neocostituiti nuclei e nelle aree industriali. Per favorire l’industrializzazione del Mezzogiorno, nel 1957 viene chiamata a intervenire anche l’impresa pubblica, allora in gran parte sotto l’egida dell’IRI, per la quale si stabilisce l’obbligo di destinare al Sud il 60% dei nuovi investimenti e il 42% di quelli complessivi, sempre con il beneficio dei finanziamenti della Cassa (Felice 2007, pp. 72-92).

Una gran parte degli studiosi giudica favorevolmente questo primo ventennio (1950-71) dell’intervento straordinario. Sul piano infrastrutturale i successi sono innegabili: strade, acquedotti e piani d’irrigazione, opere di bonifica nei primi due o tre decenni vengono portati a termine in un tempo ragionevole e con buoni risultati. Per l’ambito industriale si può esprimere una valutazione analoga, anche se si stratta di un successo meno duraturo. La rapida convergenza nella produttività per addetto si deve senza dubbio al tipo di iniziative industriali finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, che si concentrano nei settori a più alta intensità di capitale, quindi a più alta produttività per addetto: dal 1962 al 1968, l’industria chimica e la siderurgia totalizzano da sole il 62% degli stanziamenti; se si aggiungono anche la meccanica e i mezzi di trasporto, si arriva al 70%. Tra le principali realizzazioni, in campo siderurgico il grande impianto Italsider di Taranto, mentre nella petrolchimica si va dalla Montecatini di Brindisi alla Edison nella Provincia di Siracusa, all’Anic di Gela; per la Sardegna, si pensi all’imponente polo petrolchimico di Porto Torres (Sassari).

Sono, queste, iniziative che hanno sui rispettivi territori anche un profondo impatto ambientale. E sono realizzazioni che non si fondano su quel che più a buon mercato il Mezzogiorno aveva allora nella divisione internazionale del lavoro, la disponibilità di ‘braccia’; piuttosto risultano intensive in capitale, i macchinari e la tecnologia che il Mezzogiorno non aveva e devono essere importati. Seppure efficaci, appaiono quindi relativamente costose, ovvero poco efficienti. La ragionevolezza di questa scelta è stata discussa sia da commentatori coevi quali Vera Lutz (Italy. A study in economic development, 1962), sia da storici economici come Vera Zamagni (1978) o Stefano Fenoaltea (2007). Perché non puntare per es. sul turismo, che faceva leva sulle due risorse di cui il Sud allora disponeva – e per certi versi continua a disporre – in maggiore abbondanza, ovvero la manodopera (al contrario della siderurgia, il turismo è un’attività a bassa intensità di capitale e ad alta intensità di lavoro) e le bellezze storiche e paesaggistiche? Qualcosa in verità la Cassa ha provato a fare anche in questo ambito, con la creazione dei comprensori turistici, ma in termini di risorse dedicate e di risultati ottenuti si è trattato di veramente poco.

Per capire le ragioni di una scelta capital-intensive occorre considerare il clima culturale ed economico del tempo: era quella l’epoca delle politiche keynesiane, di intervento dall’alto, che si pensava avrebbero favorito lo sviluppo ‘indotto’ attraverso un effetto moltiplicatore; impiantando cioè nel Sud l’industria più avanzata, che da sola non sarebbe arrivata se non con tempi molto lunghi, necessariamente sarebbe seguita anche quella intermedia e leggera, in un lasso relativamente breve; lo sviluppo fondato sui settori leggeri, ancorché in apparenza più ragionevole, avrebbe invece richiesto molto più tempo prima di evolvere verso le produzioni avanzate.

Si trattava insomma di una terapia d’urto, demandata alle ingenti risorse dell’intervento straordinario. Del resto, era proprio questa la filosofia ispiratrice della SVIMEZ e del secondo tempo (dal 1957 in poi) dell’azione della Cassa; altrimenti, tanto valeva continuare con le opere infrastrutturali e gli interventi in campo agricolo. Non bisogna inoltre dimenticare che l’industrializzazione top-down stava dando allora grande prova di sé in tutto il mondo, dai Paesi capitalisti a quelli comunisti (pur se lì con altissimi costi umani). C’era poi anche una motivazione di ordine tecnico-procedurale che orientava i finanziamenti verso i settori pesanti. Per il modo stesso in cui gli aiuti erano concepiti, i decisori della Cassa si trovavano sostanzialmente indifferenti al tipo di attività da finanziare; questo faceva sì che di fatto supportassero quelle che in tale congiuntura storica crescevano maggiormente (e le correlate imprese, settentrionali o straniere, già impegnate nell’ampliamento degli impianti): ovvero, all’apice dell’economia fordista di grande scala e delle tecnologie della seconda rivoluzione industriale, i settori della siderurgia, della chimica, della meccanica avanzata o dell’elettronica.

Per avere un quadro completo va ricordato che non si è trattato di poche iniziative localizzate e imponenti, certo presenti, bensì di un’ampia ossatura di attività industriali che hanno ricoperto praticamente tutto il territorio meridionale. Sul finire del 1970, si contano nel Mezzogiorno 22 nuclei industriali e 15 aree di sviluppo industriale (di maggiore dimensione), in totale 37 territori in cui la Cassa è attiva sia nella realizzazione di infrastrutture per l’industria privata e pubblica sia nel suo finanziamento. Nel Lazio orientale e meridionale si trovano il nucleo di Rieti e le aree di Frosinone e Roma-Latina, nelle Marche il nucleo di Ascoli Piceno, in Abruzzo l’area della Val Pescara e i nuclei di Teramo, Avezzano e del Vastese, in Molise il nucleo di Biferno-Termoli; in Campania vi sono tre aree industriali, a Caserta, Napoli e Salerno, e un nucleo, ad Avellino, mentre in Puglia si contano cinque aree industriali, a Foggia, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi; più a Sud, troviamo i due nuclei industriali della Basilicata, nella Valle del Basento e a Potenza, e i tre della Calabria, nella Piana di Sibari, nel Golfo di Policastro e a Reggio Calabria; sulla Sicilia incidono tre aree industriali, a Catania, Palermo, Siracusa, e ben cinque nuclei, a Messina, Gela, Trapani, Caltagirone, Ragusa; sulla Sardegna, altrettanti nuclei industriali, a Sassari, Olbia, Sulcis Iglesiente, Oristanese, Arbatax-Tortolì, oltre all’area industriale di Cagliari (Felice 2007, p. 82).

È evidente come una struttura così capillare non possa che condizionare pressoché tutte le imprese industriali del Mezzogiorno, e influire anche sulle grandi scelte del capitalismo settentrionale: come la Fiat che delocalizza in Molise piuttosto che in Sicilia, in Val di Sangro e poi in Basilicata. L’ottenimento di incentivi diventa la norma, la conditio sine qua non, di ogni industriale meridionale o che lavori nel Sud Italia; davvero si può parlare in questo caso di un capitalismo assistito, che trova nella mediazione politica il suo modus vivendi.

Con alterne vicende, la vita della Cassa per il Mezzogiorno si sarebbe prolungata fino al 1984: alle prime due decadi seguiranno un quinquennio (1971-75) caratterizzato dall’istituzione dei progetti speciali, un altro (1976-80) che vede l’inclusione delle neonate regioni nel processo decisionale, con un maggior coinvolgimento anche del maggiore partito d’opposizione; negli anni Ottanta il quadro si fa più confuso, dopo una serie di brevi proroghe (1980-86) la Cassa viene sciolta e nasce l’Agensud, operativa per altri due trienni (1987-89 e 1990-92). Nell’insieme, questa seconda fase è stata giudicata in maniera molto più severa e i risultati, negativi, sono evidenti: è la cosiddetta deriva dell’intervento straordinario, per riprendere l’espressione efficace usata da Salvatore Cafiero (2000).

Come si spiega il fallimento dell’intervento straordinario? Sin dagli anni Sessanta gli elementi caratterizzanti l’azione della Cassa sono messi in discussione. In questo senso, la deriva è comune al più ampio apparato delle partecipazioni statali e per molti versi all’intero sistema della prima repubblica. Per prima cosa viene a mancare il principio di autonomia dal potere politico: è del 1965 la legge che subordina l’attività della Cassa al ministro per gli Interventi straordinari del Mezzogiorno. Da allora in poi l’esecutivo deve approvare ogni iniziativa della Cassa, esercita poteri di direttiva e vigilanza, è quindi in grado di condizionarla secondo logiche non tecnico-economiche, ma politiche: di occasioni ve ne saranno molte, di norma i ministri per il Mezzogiorno non si risparmiano nell’esercizio dei loro poteri. In secondo luogo, si perde la complementarietà rispetto all’azione ordinaria, tanto che la Cassa si ritrova a essere un surrogato delle mancanze dell’intervento ordinario, in un certo senso finendo per giustificarle: la svolta legislativa è ancora del 1965, quando vengono istituite le zone di particolare depressione, definizione ‘pigliatutto’ che apre di fatto l’epoca degli interventi a pioggia.

Queste tendenze degenerative erano già in atto allorquando – ed è questa la terza ragione del fallimento delle politiche regionali – con la crisi petrolifera del 1974 entra in crisi il modello fordista su cui si era fondata l’industrializzazione top-down del Mezzogiorno. A soffrire delle nuove condizioni macroeconomiche sono, in Italia, soprattutto gli impianti del Mezzogiorno, perché proprio quelli erano gli anelli deboli della catena; non a caso, si erano lì localizzati in virtù delle sovvenzioni pubbliche, piuttosto che per una effettiva convenienza di mercato. Già malato, in quel frangente l’intervento straordinario non è stato in grado di ripensare se stesso verso un nuovo modello di sviluppo. Al contrario, gli interventi a pioggia e di tipo assistenziale si moltiplicano, per tamponare le falle, e fino alla metà degli anni Ottanta la quota di spese della Cassa per il Mezzogiorno rispetto al PIL nazionale non accenna a diminuire (Lepore 2011). Si continuano a progettare impianti con una capacità superiore alla domanda ragionevolmente attesa, come per il centro siderurgico di Gioia Tauro (Reggio Calabria), e a volte anche con criteri palesemente al di fuori di ogni razionalità economica, come per l’impianto petrolchimico di Ottana, al centro della Sardegna e quindi con costi enormi di trasporto; all’origine di entrambi vi sono motivazioni politiche: compensare Reggio Calabria della perdita del capoluogo regionale, oppure contrastare il banditismo in Sardegna.

Nell’ultima fase della prima repubblica le cose sono andate ulteriormente peggiorando e l’intervento straordinario, come ampiamente riconosciuto (P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento a oggi, 1993, pp. 126-27), è diventato anche occasione di profitto per le organizzazioni malavitose: da stimolo si è trasformato in un fattore di ostacolo, diretto o indiretto, attraverso la distorsione negativa degli incentivi (Trigilia 1992). La crescita delle organizzazioni malavitose, e più in generale dell’illegalità, ha a sua volta ulteriormente ridotto le possibilità di riuscita delle politiche regionali, di rilancio dello sviluppo economico: a questo proposito, si è parlato nel Mezzogiorno dell’instaurarsi di un circolo vizioso (Felice 2010). Si può osservare come a questa degenerazione abbiano contribuito anche la creazione e la progressiva entrata in funzione delle regioni: più che ridurre gli sprechi e avvicinare i cittadini ai centri decisionali, i nuovi enti hanno invece moltiplicato i centri di spesa, nonché gli appetiti clientelari di tutte le forze politiche, anche di quelle che meno influivano sulle spartizioni nazionali.

Si è visto nella tabella 1 come proprio negli anni Settanta si sia invertito il processo di convergenza nel PIL per abitante. Questa rottura si spiega con quanto detto sopra. Nella stessa decade si è fermata anche la crescita industriale del Sud Italia, attestandosi su livelli ben al di sotto della media nazionale. È diminuita anche la produttività, ma di poco: la perdita dell’industria è compensata dall’espansione dei servizi, dove nella pubblica amministrazione la produttività si misura con gli stipendi, uguali per legge in tutto il territorio nazionale. Quel che più rapidamente si è ridotto è invece il tasso di attività: sulla media nazionale, di alcuni punti già negli anni Settanta e poi ancora, a un ritmo pressoché costante, nei due decenni successivi (Felice 2010). In altri termini, l’arretrare del Mezzogiorno negli ultimi decenni si deve all’incapacità di creare posti di lavoro; solo in misura modesta a un deficit di produttività (almeno per come ufficialmente misurata), quale era in passato.

Se in questo capitolo si è dedicato tanto spazio al ruolo dello Stato, è perché si ritiene che, come i distretti per le aree del NEC, allo stesso modo l’intervento pubblico sia stato l’elemento caratterizzante dello sviluppo economico del Mezzogiorno. Per certi versi lo è ancora. La politica meridionalista non si esaurisce con lo scioglimento dell’Agensud nel 1992. Viene anzi in quell’anno inaugurata un’altra stagione, definita nuova programmazione, finanziata con i fondi strutturali della politica di coesione europea (la quale dal 1988 è progressivamente diventata la cornice di riferimento anche per gli interventi nazionali). La nuova programmazione prevede incentivi a fondo perduto erogati in maniera automatica, per evitare lunghezze e favoritismi: l’obiettivo è promuovere la crescita endogena dell’imprenditorialità meridionale e con essa della società civile. Nemmeno i risultati di quest’ultima stagione appaiono lusinghieri: fra le critiche, quella di favorire le attività e le imprese tradizionali già esistenti rispetto a quelle più innovative, oppure la preferenza accordata a obiettivi occupazionali non necessariamente efficienti in termini economici (N. Rossi, Mediterraneo del Nord. Un’altra idea del Mezzogiorno, 2005). Non sono critiche ingenerose. Il principale problema della nuova programmazione è forse anche più grave, e va ricercato a monte: prima ancora che nella definizione delle tabelle di assegnazione, nei criteri di erogazione dei fondi. I contributi a fondo perduto, elargiti ex ante, incentivano comportamenti predatori del tipo ‘mordi e fuggi’, mentre non incoraggiano l’emersione del lavoro nero e quindi la lotta all’illegalità. Un diverso ruolo svolgerebbero probabilmente incentivi fiscali, somministrati ex post, proporzionali a quanto fatturato e naturalmente vincolati a precisi controlli sul rispetto delle norme ambientali e del lavoro.

In termini generali, il Mezzogiorno si configura – almeno rispetto agli standard europei – come un’area a illegalità diffusa e con un basso senso civico. Non c’è da stupirsi se la progressiva devoluzione di poteri alle istituzioni locali sia stata un fallimento. Si è già visto come l’istituzione delle regioni negli anni Settanta abbia coinciso, non solo per una casualità, con l’interruzione del processo di convergenza del Mezzogiorno. Anche la riforma in senso federale attuata nel 2001 non ha portato a una maggiore crescita e, soprattutto, non ha ridotto gli sprechi: al contrario sperperi e inefficienze sono aumentati, tanto che nel 2012 la riforma è stata rimessa in discussione. Queste e altre vicende ci insegnano che la società ‘civile’ e l’imprenditorialità del Mezzogiorno non andrebbero assecondate, bensì indirizzate verso comportamenti virtuosi. Tuttavia, si tratta di una valutazione di sintesi che non fa giustizia di molte diversità. I tratti positivi non vanno sopravvalutati, come invece ha fatto una certa letteratura negli ultimi anni, ma pure essi esistono e andrebbero valorizzati. La vicenda economica di questa metà d’Italia negli ultimi decenni non è fatta solo di ombre, non è stata dappertutto uguale.

Fra realtà e chimera, il Mezzogiorno virtuoso

Non tutte le regioni del Mezzogiorno hanno seguito lo stesso percorso. Dai dati della tabella 1 sul PIL per persona, si possono delineare due traiettorie ben distinte. Una è quella delle regioni più grandi del Mezzogiorno, la Campania, la Sicilia, la Puglia e la Calabria, senza dubbio segnate da un relativo declino. L’altra è propria delle regioni demograficamente più piccole, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Sardegna, che a partire dagli anni Settanta mostrano qualche pur debole segnale di convergenza rispetto al resto del Paese. Nel primo decennio del Novecento, le regioni più grandi del Mezzogiorno erano anche quelle relativamente più prospere, a eccezione della Calabria, per cui nel lungo periodo il loro declino appare ancora più grave. Al contrario, alcune delle regioni più piccole, Abruzzo, Molise e Basilicata, figuravano intorno all’Unità fra le più povere d’Italia, e la loro recente convergenza risalta maggiormente in prospettiva storica.