Medio Oriente, uno scacchiere in continuo fermento

Che cosa è il Medio Oriente? Dove comincia e dove finisce? Domande non retoriche. Nel primo decennio di questo secolo abbiamo assistito infatti al dilatarsi e allo scomporsi di un’area geopolitica di varia (in)definizione, a seconda delle epoche e dei punti di vista.

Dopo l’11 settembre, George W. Bush aveva battezzato la nascita del Grande Medio Oriente, inteso come campo di battaglia primario della lunga guerra al terrorismo. Uno spazio esteso dal Nordafrica all’Oceano Indiano, dal Marocco all’Indonesia. In sostanza, ciò che per i musulmani è il dār al-Islām, il territorio islamico per eccellenza, la casa di tutti i maomettani. Nel quale ritrovavamo il Maghreb arabo-berbero, il Mashreq, il Vicino Oriente e il Medio Oriente classico, centrato sulla Penisola Arabica e sul suo massimo soggetto politico, l’Arabia Saudita, il cui monarca si è intitolato la custodia dei due principali luoghi santi dell’islam, Mecca e Medina. Ma anche l’Afghanistan e il Pakistan, terre di norma catalogate nell’ambito rispettivamente dell’Asia centrale e di quella meridionale, e i paesi che si affacciano sull’Oceano Indiano, lì dove le sue acque si mescolano al Pacifico, a cominciare dall’Indonesia. Insomma, il Grande Medio Oriente si spingeva da Gibilterra alle porte della Cina, o meglio del Xinjiang, che ad Ankara è più noto come Turkestan orientale, a ricordarne le etnie turchesche e musulmane (Uiguri in testa) che lo abitano.

Dieci anni dopo, il Grande Medio Oriente è passato di moda, insieme alla guerra al terrorismo. La quale continua, certo, ma non ha più molto a che vedere con gli schemi strategici e ideologici dei primi sei anni dell’amministrazione Bush. Per il presidente degli Stati Uniti si trattava nientemeno che di rivoluzionare il Medio Oriente, similmente a quanto suo padre aveva fatto, a cavallo del 1989, in Europa centro-orientale, partecipando alla decomposizione dell’impero sovietico e della stessa Urss con l’obiettivo ultimo di riportare quegli spazi europei e asiatici nell’ambito della ‘civiltà occidentale’, ossia dei princìpi, dei valori e degli interessi incarnati dall’America.

L’idea di Bush figlio, o meglio di quella parte della sua amministrazione più influenzata dai teorici del neo-conservatorismo (cioè di una sorta di rivoluzione permanente), era che i regimi mediorientali non fossero più funzionali alla sicurezza degli Stati Uniti, dato che da essi era germinato il terrorismo islamico che l’11 settembre 2001 aveva colpito i simboli del potere a stelle e strisce. Le campagne in Afghanistan, ma soprattutto in Iraq, erano intese come strumentali alla ricostruzione di una nuova regione mediorientale, emancipata dai regimi di polizia che fino ad allora avevano apparentemente protetto gli interessi occidentali, e aperta verso una stagione di libertà e di democrazia. Non più dunque un compromesso fra valori e interessi, come dai tempi di Roosevelt in avanti, ma un allineamento di valori e interessi che, in ultima analisi, avrebbe meglio protetto la sicurezza degli Stati Uniti e dell’Occidente e stroncato la mala pianta del terrorismo. Con il vantaggio d’immagine di evitare a Washington l’accusa ricorrente di predicare valori che poi essa stessa calpestava sostenendo i regimi autoritari del Medio Oriente (e non solo) in quanto garanti delle proprie necessità economiche (petrolio e gas) e di sicurezza.

Il fallimento delle spedizioni militari nell’Hindu Kush come in Mesopotamia spinse Bush junior, negli ultimi due anni del suo mandato, e poi il suo successore Barack Obama, a mettere da parte i sogni rivoluzionari in nome della prosa geopolitica che impone di non ulteriormente logorare le Forze armate statunitensi e il marchio (soft power) a stelle e strisce in operazioni militari che non possono portare a una chiara e stabile vittoria.

La parziale, graduale ma evidente ritirata degli Usa dal Medio Oriente preludeva all’esplodere, nel dicembre 2010, di una stagione di fermenti e di rivolte che toccava buona parte dello spazio che Bush junior avrebbe voluto avviare all’omologazione con l’Occidente: le cosiddette ‘primavere arabe’.

Non per questo siamo tornati alle correnti rappresentazioni del Medio Oriente. Anzi, dopo due anni di ‘primavere arabe’ identità e frontiere di quella regione restano più incerte che mai. Molto probabilmente ci vorranno ancora diversi decenni per produrre un nuovo equilibrio, che sostituisca quello entrato in crisi con la fine della fase più ideologica e ambiziosa della guerra al terrorismo e con le successive rivolte e guerre che hanno investito ampie zone del Nordafrica e del Vicino Oriente. Mentre l’Afghanistan e l’Iraq sono ancora lontani dall’aver inventato un assetto nuovo e, sullo sfondo, la tensione Israele-Iran non è stata disinnescata e minaccia anzi di involvere in un conflitto armato di proporzioni potenzialmente disastrose. Per tacere dell’endemica disputa israelo-arabo/palestinese, incancrenita ma non sedata, né tantomeno risolta.

Nella dinamica inaugurata con la rivolta tunisina del dicembre 2010, possiamo tuttavia individuare almeno tre tendenze di fondo che probabilmente continueranno a irradiarsi nel futuro prossimo.

La prima e più rilevante concerne la progressiva frammentazione geopolitica dello spazio mediorientale, che si ripercuote fra l’altro sulle aree contermini, incrociando a nord le crisi dei paesi euromediterranei e di quelli sahariano-saheliani a sud.

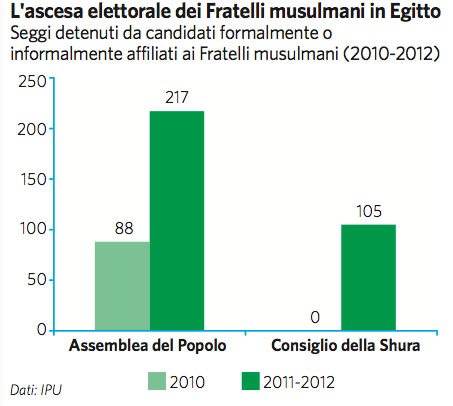

La seconda vede l’affermarsi in alcuni paesi chiave della regione di nuovi attori politici, soprattutto dell’islamismo che ha il suo riferimento massimo nei Fratelli musulmani, giunti fra l’altro al potere nella loro terra d’origine, l’Egitto.

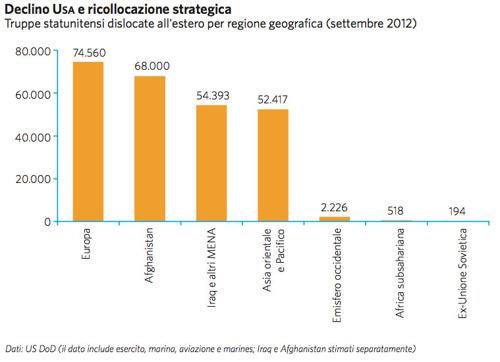

La terza segnala il crescente declino dell’influenza americana in Medio Oriente. Gli avvenimenti che si sono succeduti negli ultimi due anni hanno visto Washington adattarsi, con fatica, ai cambi di regime, più che determinarli. Quanto agli altri occidentali, ossia a noi europei, abbiamo dimostrato più velleitarismo che efficacia, financo in terre, come Tunisia e Libia, di nostra storica penetrazione coloniale e post-coloniale. Insomma, ciò che oggi resta del Medio Oriente confuta, se mai ve ne fosse ancora bisogno, l’ideologia occidentalista che voleva individuare nei nostri valori e nei nostri paradigmi culturali il fine ultimo dell’umanità.

Vediamo dunque partitamente le caratteristiche essenziali di questi tre fenomeni, salvo infine proporre una considerazione (non) conclusiva sul nostro posto in essi.

La frammentazionedel Grande Medio Oriente

Lo status quo post-coloniale nello spazio dell’islam verteva dalla fine della Seconda guerra mondiale al 2010 sul seguente scambio: l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, benediceva e proteggeva i regimi autoritari che opprimevano i loro popoli e ne stroncavano ogni aspirazione di libertà, in cambio dell’accesso privilegiato alle risorse minerarie (idrocarburi, uranio, oro, altre materie prime pregiate) e della subordinazione di quei paesi agli interessi geopolitici americani. Inoltre, Washington vegliava a che Israele potesse sopravvivere e crescere in un contesto tanto ostile. Ai regimi arabi e musulmani si concedeva di agitare la piazza quanto a propaganda anti-israeliana, financo antisemita, purché alle parole non seguissero fatti.

Questo equilibrio cominciò a perdere di senso già con il crollo dell’impero sovietico, alla cui penetrazione nella regione gli Stati Uniti e i loro alleati si erano opposti con relativo successo. Le crepe in quel vecchio edificio si infittirono con la guerra al terrorismo. La quale incrociava la crescente delegittimazione dei regimi cosiddetti ‘moderati’, leggasi filo-occidentali, investiti da diversi fattori di crisi.

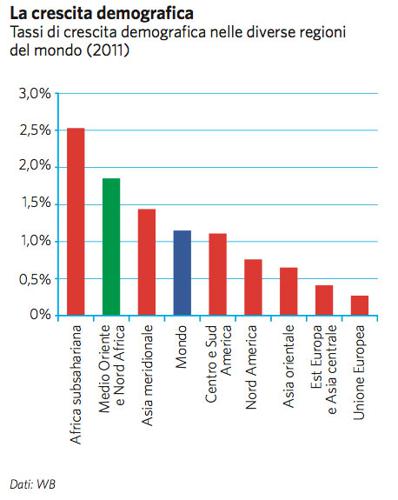

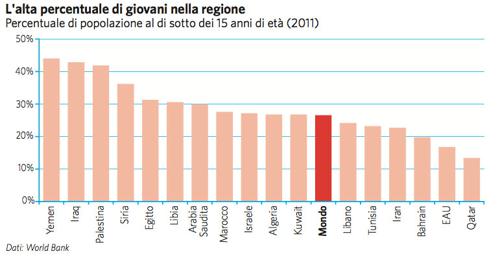

Anzitutto, la crescita demografica e la conseguente difficoltà anche per i paesi dotati della più sviluppata rendita energetica di garantire sia pur minimi livelli di welfare. Nella seconda metà del Novecento tutti i paesi della regione, quale più quale meno, accentuavano il loro profilo demografico marcatamente giovane, con metà o talvolta più della popolazione sotto i 25 anni.

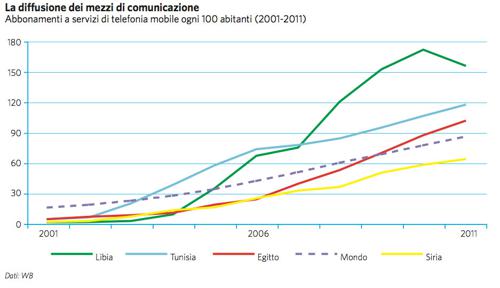

Giovani che peraltro avevano accesso, a differenza dei padri, a mezzi di comunicazione sempre più disinibiti (tv satellitari, si veda il fenomeno Al Jazeera, e poi internet), che hanno esaltato il protagonismo di gruppi di attivisti anche minimi, persino di singoli individui.

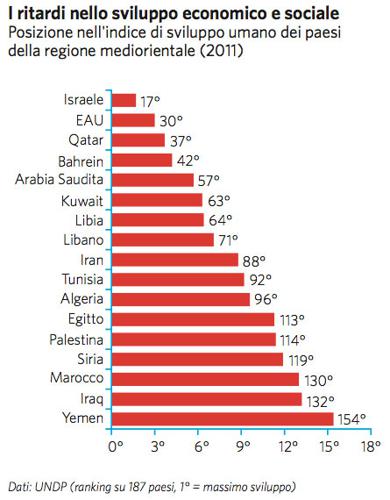

L’incrocio di una popolazione giovane, insoddisfatta e ricca di aspettative, con l’emergenza della guerra al terrorismo islamico (percepita spesso come guerra all’islam tout court) e con le drammatiche condizioni economiche e sociali di paesi quasi privi di risorse che prescindessero dalle materie prime e, in qualche caso, dal turismo, ha generato la miscela da cui sono scaturite le esplosioni sociopolitiche note come ‘primavere arabe’.

Le sollevazioni di piazza, prima a Tunisi (dicembre 2010) poi nella celeberrima Piazza Tahrir al Cairo (gennaio 2011) e di qui nei principali centri del ‘mondo arabo’ – nel quale si ricomprendono correntemente territori contesi agli arabi da altri gruppi etnici, come ad esempio i berberi – hanno sì provocato la caduta di alcuni dittatori (Ben Ali in Tunisia, Mubārak in Egitto, Gheddafi in Libia), ma non hanno ancora prodotto il consolidamento di regimi alternativi, democratici o meno. Hanno semmai accentuato la frammentazione del Medio Oriente. I casi limite sono quelli della Libia e della Siria – per tacere dello Yemen –, stati che esistono solo sulla carta.

Noi occidentali eravamo abituati a guardare a quei paesi attraverso i loro leader e i poteri formali che da essi diramavano, senza curarci troppo dei poteri informali, spesso assai più cogenti, specie su scala locale, di quelli ufficiali. Negli ultimi due anni ci siamo dovuti confrontare con la realtà di stati che presentavano una facciata unitaria, ma celavano – nemmeno troppo – la loro profonda, secolare, strutturata disunità. Incentivata dal passaggio spesso repentino dal regime coloniale occidentale – francese, inglese o italiano che fosse – ai nuovi uomini forti, più o meno collegati ai loro ex mentori, dai quali ereditavano confini improbabili. Mentre a comandare sui vari territori restavano i clan, le tribù, le confraternite socio-religiose, le etnie minoritarie organizzate in reti di solidarietà. Poteri informali ma decisivi, spesso dediti a traffici poco commendevoli (droga, armi, esseri umani rapiti o schiavizzati) quanto lucrosi. Soggetti che una volta caduti i tiranni di riferimento hanno aperto una stagione di competizione per la ridelimitazione delle rispettive aree di influenza. Essendo fra l’altro ben armati – soprattutto dall’Occidente – questi gruppi stanno incendiando ampi spazi nel fu Grande Medio Oriente, trasformandoli in campi di mattanze apparentemente interminabili. Il caso più grave riguarda la Siria, dove dopo la fine del regime degli al-Assad sarà molto difficile, se non impossibile, tentare di ricucire in un’unica entità statuale i feudi conquistati e/o contesi fra i diversi gruppi di opposizione, sia di matrice religiosa (jihadisti e persino qaidisti) che etnica (Curdi su tutti).

L’aspetto geo-strategico più rilevante della frammentazione in corso riguarda Israele. Intorno allo stato ebraico non troviamo più uno stato degno di questo nome. Con la scomparsa della Siria nei flutti di una guerra civile particolarmente sanguinosa, nella quale sono indirettamente coinvolte le principali potenze occidentali e alcuni paesi della regione (Turchia e Qatar in testa), il quadro è quasi completo: lo stato ebraico confina a occidente con la Striscia di Gaza, un’entità di fatto controllata da Hamas, che per Gerusalemme è un’organizzazione terroristica, e con il Sinai, di nome egiziano ma di fatto terra di scorrerie beduine, spesso in combutta con i terroristi islamici; a sud con i Territori palestinesi, terra di tensione permanente priva di leadership effettiva, e con la Giordania, formalmente ancora unita sotto il monarca hashemita, di fatto in preda a convulsioni pre-rivoluzionarie che lasciano presagire l’avvento di islamisti al potere, se non alla fine dello stato; a est con ciò che resta della Siria e con il Libano, quasi sinonimo di non-stato tenuto in vita dal precario equilibrio tra fazioni etnico-religiose non omologabili, con Hezbollah (alleato dell’Iran) in posizione di preminenza; a nord, il Mediterraneo, che non affaccia più su territori stabili ma diventa esso stesso oggetto di contese geo-economiche per il controllo delle risorse celate nei suoi fondali, che interessano direttamente Israele.

Il senso di accerchiamento che da sempre segna l’identità israeliana è diventato negli ultimi anni ancora più forte. E sempre meno gestibile da Washington, potenza di riferimento che spesso si trova in contrasto con Gerusalemme e che dal punto di vista della maggioranza dei cittadini dello stato ebraico si è dimostrata troppo corriva con i ‘rivoluzionari’ delle ‘primavere arabe’, specie con i Fratelli musulmani d’Egitto. Si aggiunga il pessimo affiatamento personale fra Obama e il premier israeliano Netanyahu, e si ha un’idea del crescente senso di precarietà di Israele.

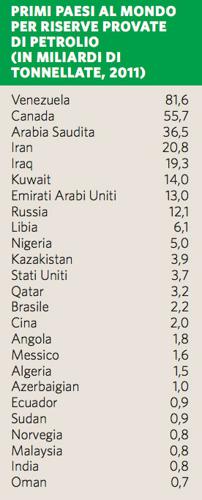

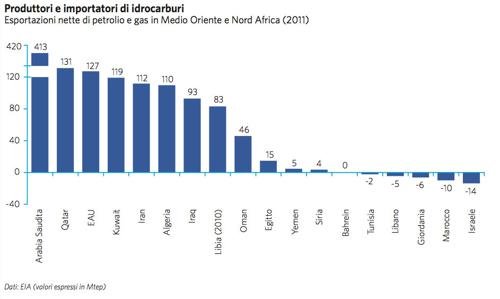

L’altra maggiore conseguenza della frammentazione regionale in corso concerne la frattura fra paesi importatori e paesi produttori di idrocarburi. Con i secondi, Arabia Saudita in testa, che si sono dedicati a sedare, talvolta anche intervenendo direttamente (Bahrein), le rivolte arabo-mediorientali, facendo leva sulle enormi riserve di valuta di cui possono tuttora fruire.

Definire una regione questo insieme di territori in ebollizione appare insomma un esercizio retorico, non un tentativo di definizione analitica.

L’ascesa dell’islam politico

Le ‘primavere arabe’ – definizione occidentale di dubbia pregnanza – hanno portato sul proscenio nuovi soggetti politici. Inizialmente soprattutto giovani, affamati non solo di pane ma anche di aspirazioni al benessere e alla libertà, nei quali l’Occidente ha voluto rispecchiarsi. Salvo poi constatare che quei coraggiosi eversori di regimi autoritari, armati di uno spirito combattivo ma non violento e non antioccidentale, sono stati rapidamente messi ai margini dalle uniche forze socio-politiche davvero organizzate: quelle che fanno riferimento all’islam politico, a cominciare dai Fratelli musulmani.

La Fratellanza è un movimento socio-religioso nato in Egitto alla fine degli anni Venti, e di lì diffuso nel Nordafrica e nel Vicino Oriente, poi anche nella Penisola Arabica (oggi il Qatar ne è il principale sostenitore mediatico – via Al Jazeera – ed economico). I Fratelli musulmani sono sempre stati all’opposizione dei regimi. Allo stesso tempo, hanno spesso stretto poco visibili intese con le forze armate e con gli stessi autocrati filo-occidentali, evitando lo scontro frontale e diffondendo la propria rete di welfare (scuole, ospedali, servizi di vario genere), premessa del forte consenso popolare di cui da tempo godono. La caduta dei vecchi regimi ha aperto loro la strada del potere. Per via elettorale. A smentire così il dogma diffuso in Occidente che vorrebbe l’islam incompatibile con la democrazia.

Il tratto comune ai vari gruppi che fanno riferimento all’islam politico è la convinzione che nella religione, più specificamente nel Corano, sta la soluzione dei problemi sociali e politici che affliggono i musulmani di oggi, in particolare quelli di ceppo arabo. Di qui a raffigurare la Fratellanza quasi come una versione islamica del Comintern, molto ne corre. Nella galassia dei Fratelli vengono in evidenza diverse posizioni, determinate da fattori anagrafici – i giovani più aperti alle istanze delle ‘primavere’, i meno giovani tendenzialmente ostili – geopolitici (una cosa sono gli islamisti egiziani, altra quelli tunisini o libici) e socio-religiosi (diversi gradi di radicalismo o di compromesso con la modernità).

Il fenomeno più innovativo generato dalle rivolte è la socializzazione alla politica, anzi alla gestione del potere, dei gruppi islamisti confinati per decenni all’opposizione. Qui hanno coltivato una cultura geo-politicamente antimperialista e a un tempo conservatrice sul piano sociale, in specie per quanto riguarda il posto della donna nella società. Le sfide del potere li obbligano a rivedere antiche certezze, a declinare nella prassi della gestione amministrativa quotidiana le parole d’ordine dei loro statuti, a confrontarsi all’interno e all’esterno del loro paese con forze assai diverse, financo con gli arcinemici israeliani. Una lezione di Realpolitik: si veda come il presidente egiziano Mohammed Mursi, emerso dalle file dei Fratelli musulmani, abbia rassicurato Israele sulla permanente vigenza del trattato di pace stipulato da al-Sādāt, un presidente-dittatore assassinato dagli islamisti.

Accanto ai Fratelli, in posizione più estrema, troviamo formazioni di stampo salafita: fondamentalisti del Corano, alcuni dei quali vicini al jihadismo, ossia alla lotta armata contro gli infedeli. La perizia degli islamisti politici più avveduti – ad oggi, la maggioranza nelle varie leadership regionali della Fratellanza – si misurerà anche nella capacità di gestire il rapporto con i salafiti, oltre che con gli esponenti minoritari ma non ininfluenti delle élite più moderne e laicizzanti che dettero vita ai primi moti di rivolta.

L’assenza di alternative credibili ai Fratelli in Egitto, come in diversi altri paesi della regione, ha costretto gli americani a puntare su di loro come unici interlocutori disponibili. Una volta affossati o lasciati cadere Mubārak e assimilati, a Obama non restava che sperimentare la difficile intesa con la Fratellanza. Non senza dover pagare prezzi, come l’assassinio dell’ambasciatore americano nella post-Libia del dopo-Gheddafi.

Il declino dell’influenza americana

Allo stesso tempo, né la Cina né altre potenze ascendenti sono in grado di prendere il posto della superpotenza in crisi.

La consapevolezza di dover gestire una fase di declino, anche se non dichiarata (anzi orgogliosamente smentita), è ben presente nelle attuali élite americane. In termini geopolitici, questo si configura nel progressivo ritiro dei contingenti militari Usa e alleati dai teatri della guerra al terrorismo e più in generale dal Medio Oriente e dall’Europa, per concentrare le risorse disponibili, non solo militari, sul competitore strategico – alcuni dicono ‘il Nemico’, quasi una sorta di nuova Urss – di questo secolo: la Cina. È la teoria del ‘pivot to Asia’, su cui si concentra l’attenzione dell’amministrazione Obama, in specie del Pentagono.

Ma può una superpotenza globale che non ha intenzione di dichiararsi decaduta disinteressarsi del Medio Oriente? Difficile. Di qui le contraddizioni dell’approccio di Obama alle rivolte in corso. All’inizio delle proteste di piazza, la cifra è l’esitazione: prima di invitare Mubārak a sgombrare il campo, Washington aveva cercato di convincerlo a inaugurare una stagione di dialogo e di riforme. Solo la pressione dei rivoltosi e l’indisponibilità di Mubārak a cambiare politica hanno infine convinto Obama ad allinearsi con la ‘primavera’ egiziana, a farsi anzi paladino delle rivendicazioni dei rivoluzionari della prima ora. Ma quando questi sono stati risucchiati dalla marea islamista, l’amministrazione ha corretto la rotta, coprendo i Fratelli e concedendo loro un passaporto di legittimità forse inevitabile, in termini di realismo politico, ma certo non facilmente conciliabile con le scelte fino ad allora compiute. Poi ancora, quando i francesi e gli inglesi hanno deciso di cavalcare un tentativo di colpo di stato contro Gheddafi in Libia, Obama si è dapprima rifiutato di appoggiarli, salvo poi sentirsi costretto a intervenire, sia pure in modo limitato, per impedire che l’avventura anglo-francese finisse in una ripetizione farsesca di Suez 1956.

Contemporaneamente, Washington non ha eccepito alla marcia dei sauditi nel Bahrein in fermento, a soffocare una rivolta asseritamente filo-iraniana con metodi assimilabili a quelli usati dall’Urss a Praga, nel 1968. E così via, in un continuo aggiustamento di rotta, a seguire le nuove o vecchie linee di faglia che si aprivano e continuano ad aprirsi nella scomposizione del Medio Oriente.

Fatto è che oggi l’America non dispone delle risorse economiche e politiche necessarie a una politica più ambiziosa. Per cui Obama si limita alla protezione di ultima istanza della sicurezza di Israele e delle linee di rifornimento energetiche con l’Occidente, stringendo compromessi con gli islamisti o con i residui dittatori ‘amici’, sauditi in testa. A meno che una guerra di dimensioni strategiche non spinga di nuovo gli americani sul terreno mediorientale. Lo scenario meno improbabile, al riguardo, è quello dello scontro fra Israele, velatamente sostenuto dalle monarchie del Golfo, e l’Iran, intorno alle ambizioni nucleari di Teheran. Giacché la rivalità fra Gerusalemme e Teheran appare oggi incomponibile e, insieme, capace di suscitare conseguenze economiche e geopolitiche che non potrebbero lasciare indifferente una superpotenza globale.

Vista da Washington, una cosa è la ‘primavera araba’ in Nordafrica o financo nel Vicino Oriente. Tutt’altra una ‘primavera arabo-saudita’, ammesso che possa svolgersi in modo relativamente incruento. La vera linea rossa è il Golfo, teatro principale di una guerra che coinvolgesse l’Iran: se dovesse andare fuori controllo quella regione strategica per il mondo, nessun presidente americano potrebbe restare a guardare.

E noi?

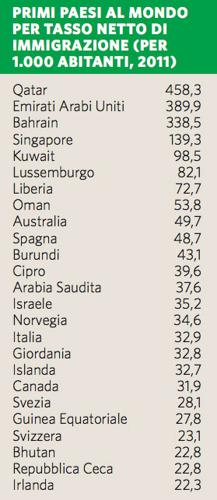

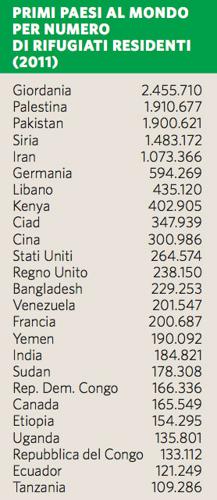

In definitiva, saremo noi europei ad essere più profondamente toccati dal terremoto geopolitico in corso in quel che fu il Medio Oriente e che oggi, probabilmente, non è più definibile come una regione ma come un insieme di territori in movimento. Per la prossimità geografica, che ci espone fra l’altro ai flussi migratori prodotti dai conflitti e a conseguenze economiche di vario genere, specie sul fronte energetico. Ma soprattutto, e anche nel medio-lungo periodo, perché abbiamo in casa milioni di uomini e donne provenienti dalle regioni contese. I riflessi culturali e geopolitici di quei conflitti li stiamo sperimentando ogni giorno nelle nostre periferie, e non solo. Essi vengono fra l’altro a incrociare la crisi dell’integrazione europea, accelerata dai problemi suscitati dall’emergenza economico-finanziaria connessa alla crescita fuori controllo dei debiti sovrani nell’eurozona.

Fra gli stati europei di un qualche rilievo, l’Italia è a un tempo il più esposto e il meno consapevole della portata storica degli avvenimenti che cambiano il profilo del Mediterraneo, oltre che il meno influente sui suoi sviluppi. Per noi italiani la priorità dovrebbe quindi consistere nel ricostruire quei canali di comunicazione e di influenza con la sponda sud del Mediterraneo che abbiamo disperso negli ultimi decenni. Condizione non secondaria per facilitare le convivenza con i cittadini di quei paesi che vivono da noi, e in prospettiva l’integrazione di una buona parte di loro nelle nostre società. Un impegno di formidabile intensità, che ci impegnerà per generazioni. Ma che conviene cominciare oggi. Abbiamo già accumulato troppo ritardo. Il non-Medio Oriente batte alle nostre porte. E si farà a lungo ascoltare, in un modo o nell’altro.

Per saperne di più

H. Barakat (1983) The Arab World, Los Angeles-Oxford.

M. Campanini (1999) Islam e politica, Bologna.

M. Campanini (2005) Il pensiero islamico contemporaneo, Bologna.

M. Campanini, K. Mezran (2010) (a cura di) I Fratelli musulmani nel mondo contemporaneo, Torino.

P. Caridi (2009) Hamas, Milano.

G.T. Dempsey, R.W. Fontaine (2001) Fool’s Errands: America’s Recent Encounters with Nation-Building, Washington D.C.

L.C. Gardner (2011) The Road to Tahrir Square, New York-London.

J.C. Hulsman (2009) To Begin the World Over Again. Lawrence of Arabia from Damascus to Baghdad, New York.

G. Kepel (2004) Fitna. Guerre au coeur de l’islam, Paris; trad. it. Fitna. Guerra nel cuore dell’islam, Roma-Bari 2004.

A. Lamchichi (2001) Géopolitique de l’Islamisme, Paris.

Limes. Rivista italiana di geopolitica (2011) Il Grande Tsunami, 1.

Limes. Rivista italiana di geopolitica (2011) (Contro)rivoluzioni in corso, 3.

Limes. Rivista italiana di geopolitica (2011) La guerra di Libia, Quaderno Speciale, 1.

V. Mattei (2011) Le voci di Piazza Tahrir, Alberobello.

K. Mezran, A. Varvelli (2012) (a cura di) Libia. Fine o rinascita di una nazione?, Roma.

A.D. Miller (2008) The Too Much Promised Land. America’s Elusive Search for Arab-Israeli Peace, New York.

F. Mini (2012) Mediterraneo in guerra, Torino.

P. Pieraccini (2005) (a cura di) La questione di Gerusalemme. Profili storici, giuridici e politici (1920-2005), Bologna.

T. Ramadan (2012) The Arab Awakening, London.

B. Scarcia Amoretti (1998) Il mondo musulmano, Roma.

Le elezioni in Afghanistan

di Germano Dottori

Presidenza, Wolesi Jirga e Consigli provinciali sono le maggiori istituzioni politiche elettive esistenti in Afghanistan. Traggono origine dal tentativo della comunità internazionale di erigervi un moderno stato democratico e di diritto dopo la defenestrazione del regime talebano, promosso a Bonn nel dicembre 2001 e legittimato nel giugno seguente sul piano interno da una grande assemblea di notabili tribali, la Loya Jirga.

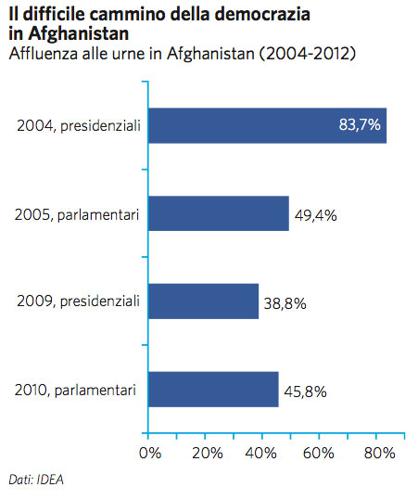

Le prime elezioni presidenziali della storia afghana, ritenute ad oggi il momento più alto della partecipazione popolare nella ricostruzione politica delle istituzioni locali, si svolsero il 9 ottobre 2004. Stando ai risultati ufficiali, in quella circostanza si recò ai seggi il 76,9% degli aventi diritto, pari a ben 8.128.940 di elettori. Hamid Karzai, un Pashtun Durrani appartenente al clan Popalzai, allora capo provvisorio dello stato, vinse al primo turno, con il 55,4% delle preferenze. La distribuzione dei consensi tra i candidati dimostrò tuttavia come persistesse in Afghanistan una forte tendenza alla polarizzazione dello spettro politico lungo linee etniche: il tagiko Yunus Qanooni, più tardi eletto speaker della Camera bassa del parlamento afghano, giunse infatti secondo con il 16,3% dei voti; seguirono, a ruota, l’esponente hazara Haji Mohammad Mohaqiq con l’11,7% ed il controverso leader uzbeko Abdul Rashid Dostum con il 10%, allineati in una graduatoria assai simile a quella dei maggiori gruppi etnici per consistenza demografica.

Le elezioni parlamentari e provinciali del 18 settembre 2005 ebbero invece luogo in un ambiente già meno permissivo, degradato dal moltiplicarsi degli attacchi condotti dall’opposizione armata e caratterizzato da una certa disaffezione tra gli elettori. La consultazione dovette essere protetta da un più potente dispositivo di sicurezza, gestito congiuntamente dall’Isaf (International Security Assistance Force) e dai militari dell’operazione Enduring Freedom. Ciò nonostante, l’affluenza alle urne scese al 51,5%. I risultati resero palese lo stallo del programma di ricostruzione del paese anche sotto un altro profilo, ponendo in evidenza il nuovo ruolo politico conquistato dai signori della guerra. Costituì peraltro un indubbio successo il fatto che le donne riuscissero ad aggiudicarsi il 28% dei seggi, andando al di là della ‘quota rosa’ del 25% che era stata creata in loro favore.

Le elezioni presidenziali successive si tennero il 20 agosto 2009 in un contesto contrassegnato da violenze ancora più gravi, intimidazioni e scontri armati di notevole intensità in ampia parte del territorio afghano, al punto che, a dispetto del grande incremento delle truppe alleate schierate sul terreno, non fu possibile assicurare ovunque la regolarità delle operazioni di voto. Molti seggi rimasero chiusi. Partecipò soltanto il 31,4% degli aventi diritto. Si registrarono altresì brogli, episodi di voto collettivo e contestazioni di vario genere, che provocarono sensibili ritardi nella pubblicazione dei risultati ufficiali. L’esame dei ricorsi appurò come Hamid Karzai non fosse riuscito ad aggiudicarsi il quorum necessario ad ottenere la riconferma al primo turno. Il capo dello stato afghano lamentò a lungo le pressioni esercitate dalla comunità internazionale nel corso dello spoglio delle schede come un’indebita interferenza ed un sintomo di ostilità nei suoi confronti, suscettibile di comprometterne la permanenza al potere. Tale circostanza ha verosimilmente contribuito alla recente scelta di sopprimere la Commissione elettorale indipendente, istituzionalmente incaricata di vigilare sulla regolarità delle elezioni e partecipata da esponenti stranieri. In seguito alla rinuncia del tagiko Abdullah Abdullah, che aveva riportato il 30,59% dei voti contro il 49,67% riscosso da Karzai, il ballottaggio programmato per il 7 novembre 2009 venne tuttavia cancellato.

In base alle previsioni della vigente Costituzione, l’attuale presidente non può chiedere un terzo mandato. Vi sono peraltro pochi dubbi che Karzai farà quanto in suo potere per rimanere comunque rilevante sulla scena politica afghana, magari offrendo il suo endorsement al fratello Abdul Qayum o comunque ad una personalità legata alla propria confederazione tribale. Nella primavera 2012 sembrava certo un anticipo delle prossime presidenziali al 2013, una data che ne avrebbe consentito lo svolgimento in presenza di un numero ancora cospicuo di truppe internazionali, seppur ridotto. Successivamente, tuttavia, si è deciso di indirle per il 5 aprile 2014, anche se non sono esclusi ripensamenti, sia in funzione degli sviluppi della situazione politico-militare sia, forse, per tener conto dei rilievi mossi da coloro che ritengono il giorno prescelto potenzialmente lesivo del diritto dei candidati con forte radicamento al Nord a condurre un’efficace campagna elettorale nelle proprie province d’origine, dove l’inverno si prolunga maggiormente.

La successione al presidente Karzai si profila in ogni caso come un passaggio politico delicato e complesso, poiché si sovrappone al ritiro delle forze combattenti alleate e al tentativo di negoziare una riconciliazione con le principali articolazioni della guerriglia in lotta contro il legittimo governo afghano. Sforzi per avviare trattative sono in atto in varie sedi: in particolare in Qatar, dove i Taliban hanno aperto un loro ufficio politico, in Germania, in Pakistan e più di recente anche in Francia. Vi sono coinvolti soggetti informali e attori istituzionali, incluso l’autorevole Alto consiglio per la pace, presieduto dall’ex presidente afghano Burhanuddin Rabbani fino al suo assassinio, e attualmente diretto dal figlio Salahuddin.

Si sono registrati contatti tra le parti persino al margine di eventi a connotazione prevalentemente accademica, in occasione dei quali delegati Taliban avrebbero avvicinato anche rappresentanti dell’Alleanza del Nord, nell’intento di ammorbidirne l’ostilità, che risale alla metà degli anni novanta. Conseguentemente, non si esclude più che alle prossime tornate elettorali – presidenziali, parlamentari e provinciali – possano partecipare anche candidati emanazione del movimento talebano e dell’Hibz-e Islami di Gulbuddin Hekmatyar, attualmente latitante. Ciò non implica peraltro la certezza di una ricomposizione politica del conflitto in corso. È invece diffuso in Afghanistan il timore che il ritiro delle truppe internazionali preluda all’innesco di un nuovo ciclo della guerra civile in atto nel paese dal 1978. Il 1° novembre 2012, Ismail Khan, signore della guerra di etnia tagika, ha promosso alle porte di Herat una manifestazione per sollecitare i suoi seguaci a riarmarsi in vista di possibili scontri futuri. Tale iniziativa potrebbe essere imitata da altri influenti leader politico-militari del Turkestan afghano. Le preoccupazioni sono condivise da vasti strati della popolazione, come provano il massiccio deflusso di oro da Kabul verso gli emirati del Golfo e la crescente domanda di armi leggere sui mercati afghani, fenomeni documentati da pregevoli inchieste della stampa internazionale.

Il Sahara in fiamme

Il Grande Medio Oriente di Bush, lo scenario della guerra globale al terrorismo, comprendeva anche un’ampia area sahariana e saheliana, bettezzata ‘fascia salafita’. Dal gennaio 2013 si è aperto in Mali, epicentro della fascia salafita, un nuovo teatro dello scontro con il jihadismo. Stavolta però a guida francese, con il supporto logistico di alcuni paesi europei e degli Stati Uniti, e con la partecipazione sul terreno di truppe maliane e di altri paesi africani. Obiettivo: ricomporre l’unità del Mali dopo la secessione del nord del paese, caduto nelle mani dei terroristi di al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim), Ansar el-Din (‘Difensori della fede’) e Mujao (Movimento per l’unicità e il jihad nell’Africa occidentale).

Questi gruppi hanno stabilito i loro quartieri generali nelle zone del Mali settentrionale nelle quali i ribelli tuareg avevano proclamato, il 6 aprile 2012, l’indipendenza dell’Azawad, coronimo berbero per quelle regioni. La campagna armata franco-euro-africana (sotto ombrello Usa) nel cuore del deserto segnala la profonda destabilizzazione del Nordafrica seguente alla guerra civile in Libia, territorio ormai conteso da milizie armate. Crisi che è arrivata a colpire la stessa Algeria, come conferma l’attacco terroristico di gennaio agli impianti Bp e Statoil di In Amenas. Un campanello d’allarme anche per l’Europa e per l’Italia, che sotto il profilo energetico dipendono in buona misura dal gas algerino.

La disgregazione della Siria

La Siria non esiste più. La guerra civile che ha già provocato decine di migliaia di morti e almeno altrettanti profughi, sta finendo di dissolvere il fragile tessuto istituzionale tenuto insieme dal pugno di ferro della famiglia al-Assad, espressione della minoranza alauita. Il fronte delle opposizioni, e delle milizie armate che ad esse si richiamano, è assai variegato: si va dai liberali filo-occidentali ai jihadisti, con in mezzo ogni possibile variazione. Sotto il profilo religioso, gli avversari di Bashar al-Assad si richiamano in grandissima maggioranza alla variante sunnita dell’islam, che considera gli alauiti una setta di miscredenti.

La griglia confessionale spiega però poco. Al fondo, vengono alla luce tensioni sociali ed economiche radicate nel tempo. La Siria è in effetti divisa tra nuovi ricchi (soprattutto alauiti urbanizzati) e vecchi ricchi esclusi dal potere (sunniti delle periferie). A tali divisioni si aggiunge la tradizionale tensione fra ceti urbani e rurali. Sullo sfondo, la questione curda, che spiega fra l’altro il coinvolgimento dei paesi vicini, Turchia in testa, nella guerra civile siriana.

Dopo il poco lusinghiero esito della campagna libica, le potenze occidentali non sembrano disposte a tentare un’altra spedizione militare per abbattere il regime di al-Assad. Più evidente l’esposizione del Qatar, dell’Arabia Saudita e di altri paesi arabi del Golfo a favore delle opposizioni di matrice sunnita, mentre l’Iran e il Libano di Hezbollah sono impegnati a puntellare il periclitante potere alauita. Alla fine, chiunque regnasse a Damasco difficilmente potrebbe riprendere il controllo su tutto il paese, ormai frammentato in territori e feudi retti da milizie e gruppi d’interesse locali.

La guerra civile siriana

di Renzo Guolo

La ‘primavera’ siriana è divenuta, più che mai, guerra civile nel 2012. La decisione del regime di Assad di sbarrare il passo a qualsiasi negoziato e intensificare la repressione violenta, unita all’azione armata da parte di alcune componenti dell’opposizione, ha aggravato il conflitto, sempre più caratterizzato da duri combattimenti, incremento delle perdite, esecuzioni sommarie, spostamenti di popolazione all’interno e all’esterno del paese,

Bashar Assad ha cercato di restare al potere, facendo leva su fattori interni e internazionali. Puntando – nonostante le defezioni nei più alti gangli dello stato, a partire da quella del primo ministro Riad Hijab, che ha coinvolto anche diplomatici, parlamentari, membri delle forze di sicurezza – sul sostegno delle minoranze religiose, timorose di un mutamento politico destinato a modificare equilibri confessionali e etnici consolidati. In primo luogo sulla minoranza alauita, che occupa i posti chiave nel regime e alla quale lo stesso Assad appartiene; e su quella cristiana, che teme per la sua libertà religiosa qualora si imponesse un regime sunnita a guida islamista; ma anche sulla diffidenza di minoranze etniche come i Curdi, la seconda comunità del paese dopo gli Arabi, verso l’opposizione legata a un nemico storico come la Turchia; oltre che sulla riconoscenza di alcuni gruppi palestinesi dei campi profughi, nei quali vivono mezzo milione di persone. Quelli pro-Hamas hanno, invece, appoggiato la locale Fratellanza musulmana.

Sul piano internazionale il regime si è a riparato dietro allo scudo di Russia e Cina, decise, per motivi diversi ma convergenti, a impedire che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite varasse risoluzioni destinate a segnarne la fine. In tal modo Mosca ha cercato di tutelare i propri interessi nazionali, convinta che il cambio di regime potesse condurre alla fine della sua influenza nella regione, alla perdita della base di Tartus nel Mediterraneo e di un importante cliente per le commesse militari. Scenario da evitare, tanto più mentre lo spettro di una crisi sul nucleare iraniano può far deflagrare i già precari equilibri regionali. Quanto alla Cina, nemica delle rivolte e ‘cristallizzatrice’ dello status quo, non ha mai guardato con simpatia alle ‘primavere arabe’. Per Pechino è fondamentale opporsi alla politica degli Stati Uniti, competitor per l’egemonia nel 21° secolo. Russia e Cina hanno tenuto la posizione, certe dell’impossibilità di un intervento militare esterno – sotto egida Un o sotto forma di nuova ‘coalizione dei volenterosi’ guidata dagli Usa.

Nella regione Assad ha goduto dell’attivo sostegno dell’Iran. La Repubblica Islamica ha cercato di mantenere teso l’arco sciita che va da Teheran alla Beirut di Hezbollah, passando per Damasco. L’Iran ha fornito a Assad sostegno militare e di intelligence nel tentativo di impedire scenari destinati a favorire attori sunniti ostili come la Turchia, Arabia Saudita e Qatar.

La decisione di Washington di riconoscere – dopo avere imposto l’unità, e cercato di accrescere l’affidabilità dell’opposizione – come legittimo rappresentante del popolo siriano il ‘cartello di Doha’, ha reso politicamente più problematica la linea di resistenza del regime, sin lì incentrata anche sulla scarsa affidabilità e frammentarietà dell’opposizione.

Sul campo il conflitto ha subito una decisa accelerazione militare. Il regime ha perso il controllo, strategico, del confine siro-turco nel nord del paese, dal quale transitano armi e nuovi effettivi per i rivoltosi. All’intensificazione nelle aree urbane delle attività dell’Esercito di liberazione siriano, sostenuto dalla Turchia, ha corrisposto una massiccia reazione del regime, che ha puntato all’eliminazione degli insorti anche con l’uso di armi pesanti. Le battaglie che hanno visto coinvolto le maggiori città, da Damasco a Aleppo, da Homs a Der’a, hanno fatto lievitare il numero delle vittime, salite a oltre 40.000. Si è accentuata anche l’ irachizzazione’ del conflitto, simboleggiata dall’ingresso nel paese di reduci dall’Iraq e elementi provenienti da altri paesi islamici, dall’aumento degli attentati e degli attacchi suicidi. Gruppi jihadisti intenzionati a sconfiggere il ‘regime empio’ di Assad e definire l’egemonia nel campo islamista, anche a scapito della locale Fratellanza musulmana ritenuta troppo moderata, hanno costituito il fronte al-Nusra, militarmente efficiente nei combattimenti. Al Nusra è stato incluso dagli Stati Uniti nella black list delle organizzazioni terroristiche, in quanto ritenuto ideologicamente vicino a al-Qaida. Il processo di ‘irachizzazione’ è visibile anche nell’accentuarsi della dimensione settaria del conflitto, nella quale il marcatore identitario, di tipo etnico o religioso, diviene il principale fattore di raggruppamento e di ostilità nei confronti degli altri e diversi gruppi etnici e religiosi. Un processo che ha coinvolto larga parte delle comunità interessate.

Le elezioni palestinesi

di Marco Hamam

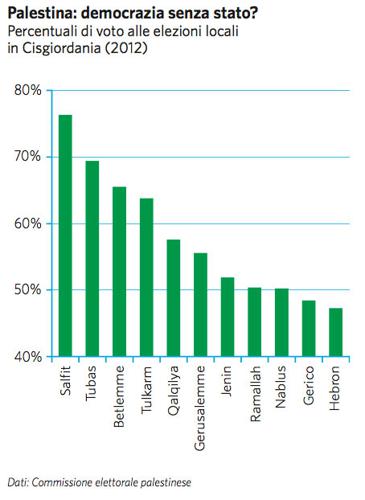

Il disaccordo intorno alle prossime elezioni parlamentari e presidenziali palestinesi è l’espressione più immediata della prolungata ostilità tra i due grandi partiti politici nazionali: al-Fatàh e Hamas. Ripetutamente procrastinate a causa dei contrasti tra le due fazioni, le elezioni potrebbero tenersi nel 2013, ma secondo alcuni osservatori non è escluso che vengano nuovamente posticipate. Già alla fine del 2008 si vociferava sulla possibilità di una dissoluzione anticipata del parlamento – il cui mandato è scaduto nel 2010 – nel corso dell’anno successivo. Il 9 gennaio 2009, inoltre, è giunto a termine il mandato del presidente palestinese Mah.mu¯d 'Abba¯s (noto anche come Abu¯ Ma¯zin), eletto nel 2005. 'Abba¯s ha esteso di un anno il proprio incarico in base alla Legge fondamentale, decisione che Hamas ha considerato illegittima e ha perciò nominato unilateralmente presidente ad interim il portavoce del Consiglio legislativo palestinese, ‘Aziz Duwaik. Lo scopo dichiarato di al-Fatàh sarebbe stato quello di far coincidere le elezioni presidenziali e legislative. Agli inizi del 2011, sull’onda della primavera araba, e soprattutto della rivoluzione del vicino Egitto, al-Fatàh aveva annunciato di voler tenere le elezioni nell’ottobre dello stesso anno. Tuttavia, a causa delle forti tensioni con Hamas su temi di politica interna, la data è stata rimandata. Senza dubbio, questi contrasti elettorali restano incomprensibili se non vengono letti nel quadro più ampio dei ripetuti e fallimentari tentativi di riconciliazione tra al-Fatàh e Hamas. Il partito islamico ha più volte dichiarato che non intende partecipare ad alcuna elezione fintantoché non si arriverà a un accordo politico con al-Fatàh. Dopo le elezioni del 2006, nelle quali Hamas si aggiudicò il governo della Striscia di Gaza, le tensioni tra i due gruppi politici sono andate via via acuendosi. Il biennio 2006-07 è stato testimone di numerosi scontri sanguinosi e omicidi mirati, una vera e propria faida per il controllo politico e militare dei territori palestinesi che ha mietuto decine di morti nelle file di entrambi gli schieramenti. Nonostante la mediazione egiziana, yemenita e qatarina, i colloqui tra al-Fatàh e Hamas, anche quando sono giunti a un iniziale accordo, sono poi finiti in stallo. Nell’aprile del 2011 esponenti dei due gruppi hanno annunciato un accordo che, sotto l’egida del Cairo, prevedeva la creazione di un governo di transizione formato da tecnocrati in vista di elezioni legislative e presidenziali da tenersi nel corso del 2012. L’accordo, ufficializzato dai leader Mah.mu¯d 'Abba¯s e Khalid Misha'l, includeva anche l’entrata di Hamas nell’Olp e il mantenimento dello status quo sulla sicurezza: al-Fatàh avrebbe continuato a mantenere il controllo della Cisgiordania e Hamas quella nella Striscia. Gli accordi del Cairo del 2011 sono però naufragati con la nomina dell’attuale primo ministro dell’Anp, Salam Fayyad, che Hamas non ha mai accettato. I successivi accordi di Doha (febbraio 2012) e del Cairo (maggio 2012), che hanno sostanzialmente riproposto l’implementazione dei negoziati del Cairo del 2011, si sono impantanati a causa di accuse reciproche tra le due fazioni, soprattutto riguardo alla situazione della sicurezza nella Striscia. Banco di prova per le prossime elezioni sono state certamente le elezioni locali nella Cisgiordania di ottobre 2012, le prime dopo quelle legislative del 2006. Ripetutamente rimandate per due anni, in un clima di forte protesta popolare contro l’Anp per gli aumenti del costo dei carburanti, sono state circoscritte alla sola Cisgiordania e sono state boicottate da Hamas. Inoltre, la metà delle circoscrizioni sono state inizialmente escluse per mancanza di candidati. L’astensionismo ha riguardato quasi la metà degli aventi diritto al voto. Elezioni ‘complementari’ erano previste per fine novembre 2012 ma sono state, per l’ennesima volta, posticipate a data da destinarsi. Il movimento al-Istiqlal wa-l-Tanmiya (‘Indipendenza e sviluppo’) appoggiato da al-Fatàh, sfidato da una galassia di piccole liste indipendenti locali costituite soprattutto da fuoriusciti dello stesso partito, ha subito un notevole smacco: a essere stato conquistato è stato soltanto un quinto dei seggi in ballo. La città che ospita la sede dell’Anp, Ramallah, è andata a una lista indipendente (Abna’ al-Balad). Altri due importanti centri, Jenin e Nablus, sono andati ad altri due gruppi indipendenti. Malgrado non abbia ufficialmente riconosciuto i risultati elettorali, Hamas ha comunque cantato vittoria, giudicando la tornata elettorale come un chiaro sostegno al movimento islamico.

La sicurezza di Israele e il sistema di difesa ‘Iron Dome’

di Andrea Dessì

La dottrina militare israeliana si basa per tradizione su due principi fondamentali: deterrenza e offensiva. Entrambi sono considerati strategicamente necessari per compensare la vulnerabilità di Israele dovuta alla sua collocazione geografica – Israele è circondato da paesi arabi ostili o comunque non amici – nonché il suo netto svantaggio demografico rispetto alle popolazioni arabe dei Territori palestinesi occupati e degli altri stati vicini. Con l’emergere di nuove minacce, in particolare provenienti da attori non-statali, meno contrastabili attraverso la deterrenza convenzionale, Israele ha deciso di sviluppare una fitta rete difensiva – composta oggi da tre ‘anelli’ – capace, almeno sulla carta, di intercettare razzi, colpi di mortaio e missili balistici da oltre confine. Il sistema antimissilistico Iron Dome (‘Cupola di ferro’) rappresenta l’ultimo ‘anello’ di questa rete e mira a contrastare il lancio di razzi a corta e media gittata in dotazione ai gruppi armati palestinesi di Gaza – in particolare, ma non solo, Hamas – o a Hezbollah, nel Libano meridionale.

L’evento che ha innescato l’avvio dello sviluppo del sistema Iron Dome è stata la guerra in Libano dell’estate 2006. In 34 giorni di conflitto i miliziani del ‘Partito di Dio’ (questo il significato di ‘Hezbollah’) hanno lanciato all’incirca 4000 razzi a corta e media gittata contro Israele. L’impatto – psicologico più che militare – sulla popolazione israeliana ha persuaso il governo della necessità di costruire un dispositivo di protezione dal lancio di razzi, per quanto allora si trattasse ancora di ordigni poco sofisticati.

Iron Dome si aggiunge agli altri ‘anelli’ di difesa antimissilistica in dotazione all’esercito israeliano: i missili Patriot, capaci di abbattere aerei e razzi a media e lunga gittata, progettato dalla compagnia americana Raytheon, di cui Israele è in possesso dai tempi della prima guerra del Golfo; e il sistema più avanzato, Arrow, progettato congiuntamente dagli Usa e Israele e attivo sul campo dal 2000 (il modello Arrow III è atteso per il 2014-15). Arrow, che rappresenta la prima linea di difesa antimissilistica di Israele, ha un raggio di azione molto più lungo e protegge il paese dal potenziale lancio di missili balistici dalla Siria o dall’Iran. Entro il 2015-16, inoltre, si attende un quarto sistema antimissilistico, David’s Sling (‘Fionda di Davide’), con caratteristiche a metà tra i sistemi Iron Dome e Arrow, perché progettato per contrastare razzi a media e lunga gittata, missili balistici, missili cruise e aerei, e con costi inferiori del sistema Patriot.

Sviluppata da un consorzio di tre compagnie israeliane, capeggiate dalla società Rafael Advanced Defense Systems, la prima batteria Iron Dome è entrata in funzione nel marzo 2011. In seguito sono state collocate altre quattro batterie, ognuna composta da tre elementi: un radar capace di rilevare e monitorare il lancio di razzi, un elaboratore o sala di controllo che calcola la traiettoria e il punto di impatto, e tre unità di lancia-missili, ognuna armata con venti missili intercettori Tamir. Una batteria garantisce la difesa di 150 km2 di superficie terrestre e l’obiettivo è di costruirne fino a tredici unità, in modo da assicurare la completa copertura del paese.

Il costo di una batteria si aggira attorno ai 50 milioni di dollari, mentre per ogni missile Tamir il costo è stimato tra i 40-55.000 dollari (è importante precisare che per via delle distanze ravvicinate, e per prevenire possibili errori, Israele impiega due missili Tamir per ogni razzo da intercettare). Una sostanziale percentuale del finanziamento per Iron Dome proviene dagli Stati Uniti, che hanno stanziato quasi un miliardo di dollari per il periodo 2010-15. Una cifra simile sarà investita anche da Israele, che ha già finanziato la costruzione delle prime due batterie.

Con un raggio d’azione che va dai 4 ai 74 kilometri, una capacità di operare in tutte le condizioni climatiche e un sistema di controllo in grado di tracciare la traiettoria di un razzo, calcolare se diretto verso una zona urbana, e solo dopo decidere se intercettarlo o meno, Iron Dome rappresenta un gioiello dell’antimissilistica mobile. Secondo dati forniti dall’esercito israeliano, nell’autunno 2012 Iron Dome ha intercettato con successo l’84% dei razzi sparati da Hamas verso obiettivi sensibili israeliani (attraendo per questo l’interesse di potenziali acquirenti come l’India e la Corea del Sud). In otto giorni di conflitto tra esercito israeliano e Hamas, dal 14 al 21 novembre 2012, sono stati intercettati 421 razzi diretti verso zone popolate, mentre il sistema non è entrato in funzione per intercettare gli 875 razzi esplosi in aree aperte (58 razzi hanno invece penetrato le zone ‘protette’ dall’Iron Dome). Mantenere operative le cinque batterie di Iron Dome ora a disposizione dell’esercito israeliano per la durata del conflitto è costato intorno ai 20-30 milioni di dollari, una spesa accettabile se si calcola che il costo di una operazione di terra a Gaza si aggira attorno ai 380 milioni di dollari al giorno.

Il tempo di reazione del sistema è stimato tra i 15 e i 40 secondi. Qui si rileva un primo difetto di Iron Dome, perché il sistema non è in grado di proteggere le zone urbane più vicine alla Striscia di Gaza, dove gli ordigni impiegano in media dai 7 ai 15 secondi per colpire il bersaglio. Un secondo punto interrogativo sull’efficacia di Iron Dome riguarda i tempi di ricarica delle diverse unità lancia-missili, e quindi quanto il sistema sia efficacie contro una moltitudine di razzi lanciati in contemporanea verso un singolo bersaglio. Mentre non è possibile avere chiare informazioni a questo riguardo, nel caso di un nuovo conflitto contro Hezbollah in Libano il numero di razzi lanciati contro Israele sarebbe notevolmente superiore a quelli lanciati da Hamas nel novembre 2012 e questo potrebbe creare problemi operativi al sistema Iron Dome tali da ridurre considerevolmente la sua percentuale di successo. È anche per questa ragione che i vertici militari israeliani sperano di accelerare i tempi di consegna del nuovo sistema David’s Sling, il quale ha già superato il primo test, intercettando un missile a media gittata nel novembre 2012.

L’Egitto e i Fratelli musulmani

Il secondo anniversario della rivoluzione che spazzò via Muba¯rak non è stato occasione in Egitto di particolari celebrazioni, quanto di violente contrapposizioni. Il paese si presenta profondamente diviso. Da una parte i Fratelli musulmani, con Mohammed Mursi primo presidente democraticamente eletto della storia del paese. Accanto a loro, in competizione/cooperazione, la galassia salafita, che esprime il carattere più religioso e più conservatore della società egiziana. Contro, l’eterogeneo schieramento delle opposizioni copta e laiche. A qualificare i laici in realtà non è una particolare visione del rapporto fra stato e religione, ma la comune avversione ai Fratelli musulmani, considerati degli pseudo-democratici, intenti a preparare un nuovo regime autoritario. La breve ma clamorosa parentesi della dittatura a tempo, proclamata nel dicembre 2012 da Mursi in vista del referendum sulla nuova costituzione, infine approvata con una discreta maggioranza, ha dato nuovo fiato alle accuse dell’opposizione.

Sullo sfondo, il potere e il prestigio delle Forze armate egiziane. Le quali potrebbero essere tentate di rientrare in campo, se la polarizzazione del campo politico toccasse limiti pericolosi per l’ordine pubblico. Ipotesi non improbabile, visto anche lo stato disastroso dell’economia egiziana. Prosciugate le risorse turistiche, ridotte le rimesse degli emigranti, azzerati o quasi gli investimenti esteri, non restano che i proventi del Canale di Suez. E i prestiti del Qatar, che si è eretto a protettore dei Fratelli, in attesa che si sblocchino i negoziati con il Fondo monetario internazionale. Senza l’intesa con il Fondo, appare difficile riaprire per l’Egitto la prospettiva di un riassestamento fiscale.

La corsa alle armi iraniana

di Paola Rivetti

La corsa agli armamenti iraniana è una delle preoccupazioni più pressanti per la comunità internazionale. In particolar modo è il programma nucleare a suscitare apprensione, considerata la debolezza che caratterizza il settore militare convenzionale. Infatti, la Repubblica islamica non è dotata di un arsenale di armi convenzionali all’avanguardia e, in parte, è proprio questo dato a spiegare la sua insistenza sul programma missilistico e sulla tecnologia dual use.

La debolezza convenzionale iraniana ha innanzitutto cause storiche. In seguito alla rivoluzione del 1979, agli occhi di Washington e dell’Europa occidentale, l’Iran passò dall’essere un alleato affidabile al rappresentare una grande minaccia per l’ordine geopolitico mediorientale e internazionale. Dopo la rivoluzione l’esercito regolare iraniano, fiore all’occhiello delle politiche di potenza del deposto sha¯h Muhammad Reza Pahlavi, fu purgato dagli elementi considerati antirivoluzionari. Le purghe colpirono soprattutto gli alti gradi di comando, con gravi conseguenze per la preparazione delle truppe e per il mantenimento degli armamenti. A causa del discredito dell’esercito regolare presso l’élite rivoluzionaria, venne istituito un nuovo corpo militare alternativo, il Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami. Questo ha da sempre goduto e gode ancor’oggi del favore del nuovo regime, a discapito delle truppe regolari. Naturalmente, a causa dell’ostilità mostrata agli Stati Uniti da parte del nuovo governo, la vendita di armi a Teheran cessò immediatamente. Nel 1980, Saddam Hussein attaccò l’Iran, sostenuto e armato dai governi occidentali, ma non riuscì nell’intento di rovesciare il nuovo regime. La guerra si concluse senza un vincitore ed ebbe pesanti conseguenze sul settore militare iraniano. Gli arsenali furono infatti svuotati, e l’isolamento diplomatico e strategico della Repubblica islamica rendeva difficile l’accesso a rifornimenti. In tale contesto, Israele fu ironicamente una delle poche fonti di approvvi-gionamento. Dalla fine della guerra nel 1988, la situazione per l’Iran migliorò in termini geo-strategici ma ancora ad oggi, per quello che concerne gli armamenti convenzionali, il paese è in una condizione di grave debolezza rispetto alle altre potenze regionali. Non potendo accedere al mercato di armi statunitense e occidentale a causa delle sanzioni, a differenza delle altre potenze del Golfo Persico, l’Iran è costretto a rivolgersi ad altri fornitori, Russia in particolare. La qualità degli armamenti e delle strutture fornite dalla Russia, tuttavia, è inferiore se si considera che l’Iran ha a propria disposizione un numero esiguo di mezzi corazzati, spesso superati in termini tecnologici; una forza aerea molto debole, poco agile e non numerosa; una marina anch’essa poco incisiva.

Il settore militare convenzionale quindi non è in grado di garantire la difesa nazionale in caso di attacco, ragion per cui le autorità hanno nel corso dei decenni elaborato diverse risposte e strategie di difesa. Considerata la fragilità del settore delle armi convenzionali, le autorità iraniane hanno affidato al programma missilistico e allo sviluppo di una latent nuclear capacity la difesa nazionale. L’insistenza sulla possibilità di arricchire l’uranio e la politica di potenza esemplificata dalle esercitazioni missilistiche iraniane nello Stretto di Hormuz sono quindi legate alla necessità di sopperire alla mancanza di potenti armi convenzionali, non accessibili all’Iran a causa di sanzioni ed embarghi. Queste strategie riflettono anche la predilezione che le autorità hanno per il Sepah-e Pasdaran a discapito dell’esercito regolare, visto che sia il programma nucleare che quello missilistico sono sotto il suo controllo. Il programma missilistico punta ad acquisire una notevole capacità di retaliation, ovvero di risposta ad eventuali attacchi che potrebbero arrivare da più parti della regione mediorientale e del Golfo Persico. Simile è l’obiettivo della latent nuclear capacity, che ha ovviamente anche il valore di deterrente contro l’eventualità di un attacco militare. L’Iran possiede diversi tipi di missili tra cui gli Shahab-3, che sarebbero in grado di colpire Israele nel caso di un attacco. L’Iran ha anche sviluppato una strategia regionale di risposta asimmetrica che comprende tattiche tipiche delle proxy war, come ad esempio il rifornimento di materiale missilistico a Hezbollah oppure il sostegno a Hamas, con lo scopo di colpire gli stati che minacciano la sua sicurezza, come ad esempio Israele. Oltre a ciò, l’Iran ha anche assunto posizioni e toni tipici della rappresaglia, o della minaccia di rappresaglia, come nel caso del paventato blocco dello Stretto di Hormuz nel 2011, via ‘giugulare’ del traffico navale petrolifero globale, in concomitanza con il voto europeo sull’inasprimento delle sanzioni commerciali.