mente e cervello

mente e cervello

Il cervello è l’organo del corpo umano che si è contraddistinto durante l’evoluzione della specie per il tasso di accrescimento e aumento di complessità senza dubbio maggiore rispetto agli altri. La massa cerebrale di cui disponiamo, tuttavia, non giustifica di per sé le capacità di elaborazione dell’informazione di cui siamo dotati. Altri animali, oltre all’uomo, sono dotati di masse anche superiori rispetto al corpo e tuttavia non hanno mostrato analoghe capacità evolutive. Il risultato, dunque, del successo dell’espansione di Homo sapiens non è semplicemente ascrivibile alla quantità di cellule nervose di cui siamo dotati, ma un altro e altrettanto importante fattore distintivo deve entrare in gioco: tale fattore è la mente, e cioè un elemento sfuggente a ogni definizione La parola mente appartiene infatti a quel singolare gruppo di termini che sono tanto usati quanto vaghi nel loro reale significato. Può essere identificata con tutto ciò che è spirito o spirituale, spostando così il problema della definizione di mente a quello altrettanto vago di spirito. La ricerca attuale studia la mente in riferimento a tre livelli di complessità: la modalità di funzionamento globale della massa fisica di cellule nervose che compongono il cervello, la struttura delle reti neuronali che connettono tali masse di cellule e, infine, la capacità del cervello di elaborare le informazioni. [➔ cervello, evoluzione del; coscienza e autocoscienza; funzioni cerebrali superiori; mente, filosofia della; plasticità neurale]

Il cervello è l’organo del corpo che consuma più energia, pur costituendo solo il 2% della massa corporea. Nel corso dell’evoluzione la progressiva espansione di questo organo ha rappresentato un vantaggio che spiega il motivo di questa enorme spesa energetica. La massa cerebrale di cui disponiamo, tuttavia, non giustifica di per sé le capacità di elaborazione dell’informazione di cui siamo dotati. Altri animali, oltre all’uomo, sono dotati di masse anche superiori rispetto al corpo e tuttavia non hanno mostrato analoghe capacità evolutive. Il risultato, dunque, del successo dell’espansione di Homo sapiens non è semplicemente ascrivibile alla quantità di cellule nervose di cui siamo dotati. Altre funzioni più specialistiche, come per es., il linguaggio e la capacità di trasmettere alla progenie per via non genetica le capacità acquisite, sono all’origine del successo della nostra specie.

Il cervello: dati quantitativi

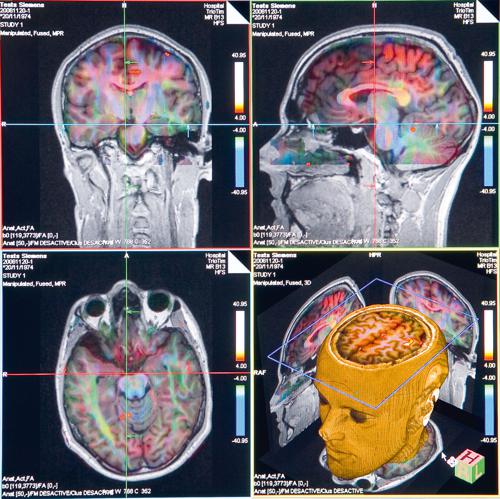

Il sistema nervoso, di cui il cervello costituisce la parte più consistente, ha la funzione di ricevere informazioni dal mondo esterno, di elaborare queste informazioni – memorizzandole se necessario – e di emettere una risposta. Il cervello umano, il cui peso medio è di 1.330 g, è più grande di quello di qualsiasi altro grande primate e più piccolo soltanto di quello degli elefanti, dei grandi delfini e delle balene. È stato calcolato che se una scimmia antropoide, cioè la specie più vicina all’uomo, dovesse essere dotata del cervello umano, il suo peso corporeo dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 kg. Evidentemente, quindi, il rapporto cervello/corpo è di 5÷6 volte superiore nell’uomo rispetto a quello degli animali più vicini da un punto di vista genetico e comportamentale. Tuttavia questi numeri non sono di alcuna utilità per comprendere la natura della mente e le capacità dell’uomo rispetto ai suoi antenati più prossimi. Basta considerare che nei mammiferi molto piccoli il peso del cervello può raggiungere circa il 4% della massa corporea: se prendessimo, quindi, a misura della superiorità intellettuale il rapporto cervello/massa corporea dovremmo concludere che, per es., i topi sono più intelligenti degli uomini. Considerazioni analoghe valgono se ci affidiamo a confronti numerici quantitativi di altro genere, basati sul patrimonio ereditario della specie umana confrontato con quella delle scimmie antropoidi. È stato dimostrato che queste due specie sono accomunate dal 99% di tutti i geni che formano i rispettivi genomi. Se assumiamo che questi assommano a un totale di circa cinquantamila, se ne potrebbe dedurre che soltanto 500 geni separano la nostra specie da quella dei nostri antenati più prossimi, numero che potrebbe apparire paurosamente esiguo a chi ancora si ostinasse a vantare una sostanziale differenza qualitativa fra noi e il mondo animale al quale indissolubilmente apparteniamo; ma lo stesso numero potrebbe essere valutato più che sufficiente e soddisfacente considerando che in natura possono verificarsi salti evolutivi impressionanti per mutazione di pochi geni o anche di uno solo. Pur costituendo soltanto il 2% della massa corporea, il nostro cervello consuma il 25% di tutto l’ossigeno che respiriamo e, a riposo, 10 volte di più degli altri organi del nostro corpo. Evidentemente pensare costa – anche sognare a occhi chiusi – ma la natura dimostra di avere ben compreso l’enorme vantaggio evolutivo costituito dalla comparsa di sistemi di elaborazione dell’informazione a scopo di conservazione e riproduzione della specie.

Lo sviluppo del cervello

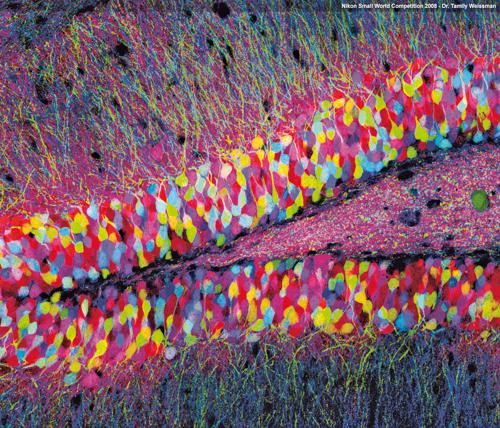

È stato calcolato che il cervello dell’uomo, così come quello di altri primati, cresce nell’embrio;ne e nel feto al ritmo di 250.000 neuroni al minuto (➔ cervello, sviluppo del). Alla nascita questa crescita numerica è più o meno completa e l’aumento ulteriore della massa dell’encefalo è dovuto alla crescita delle fibre nervose e delle loro terminazioni, le sinapsi. Nel corso dello sviluppo, tuttavia, e anche nei primi anni di vita, si assiste a un apparente paradosso: mentre il numero di arborizzazioni dendritiche e di terminazioni sinaptiche di ciascun neurone cresce enormemente (nell’adulto si calcolano 50÷500 milioni di sinapsi per mm3 di materia cerebrale!), intere popolazioni di cellule nervose attivano un programma di autoeliminazione, presente nel proprio genoma. Questo processo, scoperto diversi decenni orsono da Rita Levi Montalcini, a partire dalla fine del 20° sec. è stato descritto nelle sue componenti genetico-molecolari. Etichettato con il poetico nome di apoptosi (➔) – cioè caduta delle foglie o dei petali dei fiori – il programma di autoeliminazione riveste un significato funzionale ben preciso: ad attivare l’apoptosi, infatti, sono tutti i neuroni che non hanno stabilito contatti appropriati con altri neuroni e che, di conseguenza, costituirebbero un inutile ed energeticamente costoso fardello per la comunità delle cellule attive. Si tratta di una vera e propria feroce selezione darwiniana che opera in modo massiccio negli anni di sviluppo, tanto da portare a una riduzione di circa il 50% l’intera popolazione nervosa dell’encefalo nei primi diciotto anni di vita. L’attivazione impropria di questo programma di autoeliminazione nell’adulto può provocare malattie neurodegenerative di varia natura.

Il dibattito sulla mente

La parola mente appartiene a quel singolare gruppo di termini che sono tanto usati quanto vaghi nel loro reale significato. Può essere identificata con tutto ciò che è spirito o spirituale, spostando così il problema della definizione di mente a quello altrettanto vago di spirito. Una variante di questa confusione semantica è rappresentata dall’identificazione della mente con l’anima; confusione che non considera che la mente, o la somma delle sue espressioni funzionali (pensiero, memoria, affettività, coscienza, ecc.), nella tradizione spiritualista, cessa di esistere con la morte del corpo, mentre l’anima è per definizione imperitura. Paradossalmente poi, neppure ciascuna delle funzioni mentali cui si è accennato è agevolmente definibile e circoscrivibile. Che cosa sono il pensiero o la coscienza? E assumendo che siano il frutto delle funzioni cerebrali, dove risiedono e come si generano? Spesso si usa dire: veloce come il pensiero. Oggi sappiamo che i pensieri, cioè gli impulsi nervosi tramite i quali essi vengono trasmessi, devono percorrere di solito spazi molto ravvicinati, dell’ordine di millimetri o centimetri, e quindi, pur circolando nella nostra scatola cranica a una velocità relativamente modesta, coprono queste distanze in frazioni di secondo. La massima velocità con la quale può procedere un impulso nervoso è di 150 m/s, cioè una velocità di poco superiore a quella di una macchina da corsa. Se collegassimo due cervelli attraverso l’oceano i loro pensieri impiegherebbero decine di ore per comunicare fra loro. Per fortuna, questo nostro lento ma estremamente creativo elaboratore di informazioni ha generato strumenti infinitamente più veloci come il telefono o i computer. Il cervello biologico è dunque milioni di volte più lento rispetto agli elaboratori elettronici ma è dotato di altre prerogative che lo rendono ancora competitivo, come vedremo più avanti.

Psico- e neuro-

La distinzione fra attività mentali e attività cerebrali si è ormai così radicata e sedimentata, non solo nella nostra comunicazione quotidiana, ma anche e forse ancor più nel linguaggio accademico-scientifico, che raramente si è tentato, fino agli ultimi decenni del 20° secolo, di analizzare criticamente e quindi con metodo sperimentale questa dicotomia. Lo stesso mondo accademico ha sancito una dissociazione fra mente e cervello ricorrendo a denominazioni disciplinari distinte, come la psichiatria, che si occupa della mente, e la neurologia, centrata sulle attività cerebrali. Queste discipline, con il progredire delle conoscenze, hanno gemmato, spesso senza fondamento scientifico, sottodiscipline come la psicologia, la psicoanalisi e altre precedute dal prefisso psico-; e discipline come la neurofarmacologia, la neurochimica, la neurobiologia e altre ancora, ispirate al prefisso neuro-. In realtà questa dicotomia ha una storia antica e nel pensiero filosofico occidentale trova una delle sue più radicali espressioni in Platone; alle origini dell’età moderna, Cartesio ha sostenuto con forza un radicale dualismo fra res cogitans e res extensa. In termini strettamente scientifici questa dicotomia non ha ragione di esistere, anche se può essere lecito mantenerla per la comunicazione usuale o quotidiana.

I tre livelli delle funzioni cerebrali

Le funzioni del cervello si possono suddividere in tre livelli di attività. Il primo livello riguarda i circa 100 miliardi di neuroni che costituiscono la massa cerebrale di un uomo, e che comunicano fra loro e con il resto dell’organismo con un codice specifico e relativamente universale, cioè comune a tutte le specie dotate di sistema nervoso. Si tratta di un codice basato sull’impiego di due segnali di natura completamente differente: un insieme di sostanze chimiche denominate neurotrasmettitori (➔) e gli impulsi elettrici, variabili di frequenza ma non di intensità, che prendono il nome di potenziali d’azione (➔). Un potenziale d’azione si genera nel corpo di un neurone in seguito a stimolazioni provenienti da altri neuroni e si propaga lungo la fibra nervosa denominata assone, fino a giungere alle appendici più lontane dell’assone, dette sinapsi. Ciascun assone può terminare con migliaia di sinapsi e ciascuna di queste è in stretto collegamento con altri neuroni. All’interno delle sinapsi si trovano uno o più neurotrasmettitori che, quando giunge il potenziale d’azione, vengono liberati, si legano a recettori situati su altri neuroni e, così facendo, provocano la generazione di un secondo potenziale d’azione. Questo eccita un altro neurone che genera un altro potenziale d’azione e così via. Vi sono neurotrasmettitori i quali, invece di permettere il passaggio del potenziale da una sinapsi ad un’altra, lo bloccano a livello della sinapsi ove sono liberati. Per questo motivo sono denominati neurotrasmettitori inibitori, mentre gli altri sono di natura eccitatoria. È tramite questo sistema, nella realtà molto più complesso di quanto qui riassunto per brevità, che i neuroni comunicano fra loro e con il resto dell’organismo. È interessante notare che i progressi più significativi compiuti nel campo della cura farmacologica di affezioni mentali come le forme depressive o la schizofrenia, che sono caratterizzate da costi umani e sociali elevatissimi (si calcola che il 2÷3% della popolazione mondiale è affetto da una di queste due malattie) si sono verificati con la messa a punto di farmaci che agiscono sulla componente chimica del codice neuronale, cioè sui neurotrasmettitori.

Le reti neurali

Il secondo livello in cui possiamo inquadrare le funzioni cerebrali riguarda le strutture anatomiche mediante le quali i neuroni, organizzati in aree corticali, gangli, centri e altre parti altamente complesse, elaborano gli impulsi provenienti da altri neuroni o dal mondo esterno, li memorizzano se necessario, ed emettono delle risposte comportamentali come la ricerca del cibo, l’accoppiamento, la fuga di fronte al pericolo e così via. Si tratta, in sostanza, di reti neurali (➔) che possono essere composte da poche migliaia di neuroni fino a molti milioni o anche miliardi. Queste reti, come si è accennato, presiedono a funzioni presenti in misura differente in tutte le specie dotate di sistema nervoso. È chiaro che, a seconda delle infinite modalità con le quali si organizzano i neuroni in reti, gangli, centri, aree e così via, si può generare un numero sostanzialmente infinito e unico di reti nervose, che potrebbero a ogni istante cambiare di organizzazione con conseguente mutamento della risposta neuronale.

L’elaborazione delle informazioni

Il problema cruciale è il seguente: in che modo neuroni e reti nervose danno luogo al terzo livello di funzioni cerebrali? Il cervello animale è stato vagamente assimilato a un potentissimo, ancora ineguagliato, ricevitore ed elaboratore di informazioni, capace di gestire intorno a 1017 bit di informazioni al secondo, cioè di cento milioni di miliardi di bit ogni secondo di attività cerebrale. Da questo punto di vista il cervello può essere considerato come un potentissimo elaboratore di informazioni che si concretizzano in funzioni sensoriali o motorie del secondo livello. Il vero e proprio salto di qualità si verifica quando si analizza il terzo livello di funzioni cerebrali, cioè quelle che presiedono ad attività che in precedenza si sono denominate con il termine onnicomprensivo di mentali. È su queste proprietà che si fonda l’unicità – reale o presunta – delle prestazioni del cervello di Homo sapiens. Ma negli ultimi decenni si è scoperto che anche tali funzioni cerebrali sono riconducibili alle attività neuronali tanto quanto le funzioni più semplici come l’articolazione di un movimento, la percezione di un suono o di un odore. Se ne discostano semplicemente perché coinvolgono un numero enormemente maggiore di neuroni, dislocati in aree cerebrali diverse, e non sono dunque di facile accesso all’analisi e alla sperimentazione. Sulle ipotesi che riguardano questa nostra facoltà di far emergere pensiero, emozioni, affettività e tutte le altre funzioni mentali si accennerà più avanti. Confineremo qui di seguito la nostra analisi alle conoscenze generali che vi sottendono, descrivendo una proprietà che coinvolge tutti e tre i livelli di attività cerebrali e che ne costituisce una sorta di collante funzionale. Ci riferiamo alla plasticità cerebrale, che interessa le più svariate strutture del sistema nervoso, dalle molecole alle cellule e da queste alle reti neurali fino alle funzioni di ordine superiore vere e proprie.

Il collante funzionale del cervello: la plasticità

Apprendimento (➔) e memoria (➔) costituiscono due attività del cervello fondamentali non solo per la nostra vita di relazione ma anche per la nostra stessa identità di individui. L’apprendimento è il processo mediante il quale acquisiamo nuove conoscenze, ed è attraverso la memoria o la memorizzazione che queste conoscenze o informazioni sono conservate nel tempo. Apprendimento e memoria sono il risultato concreto, a loro volta, di una proprietà più generale del cervello che viene definita con il termine di plasticità (➔ plasticità neurale); termine tanto impiegato nel linguaggio corrente quanto ambiguo nei suoi precisi connotati. Tuttavia, ciascuno di noi ha una sorta di percezione intuitiva del significato di questa parola che possiamo riassumere nella capacità del cervello di mutare struttura e funzione in relazione agli stimoli ambientali o a quelli che si generano nel cervello stesso. In sostanza, nell’istante in cui l’occhio del lettore legge queste parole si verificano dei mutamenti piccolissimi ma consistenti nel cervello (plasticità); tali mutamenti vengono fissati nei circuiti nervosi per un periodo più o meno lungo (memoria) e, se sono dotati di novità, arricchiranno le nostre conoscenze (apprendimento) per un tempo più o meno lungo. Se il nostro cervello non fosse plastico non sarebbe neppure in grado di memorizzare e apprendere, perché i circuiti di cui è dotato servirebbero come semplici cavi elettrici che conducono le informazioni, le quali scomparirebbero non appena si interrompesse l’energia elettrica che li genera e ne costituisce il corriere. Pietro Calissano

Dal vitalismo alla mente come proprietà emergente

Nel campo del problema mente/cervello si sta verificando quanto è accaduto a partire dai primi decenni del Novecento riguardo alle scienze della vita. Prima di allora, i vitalisti si ispiravano al concetto, tanto gratificante quanto oscuro, secondo il quale la vita era considerata alla stregua di un soffio, una specie di anima che pervade ogni essere vivente ma che prescinde completamente dal suo corpo e da questo si ‘allontana’ al momento della morte. In questo senso il soffio vitale di un animale e l’anima umana potevano essere considerati varianti l’uno dell’altra.

Il vincolo indissolubile mente-cervello

Oggi sappiamo che la vita è la risultante di un incredibile numero di attività cellulari e molecolari e che talvolta è sufficiente che una sola di esse si interrompa perché tutto l’organismo ne risenta e perisca, anche se tutte le altre sono ancora perfettamente funzionanti. Non a caso, per ritornare alla erroneità del concetto vitalistico, oggi sappiamo che con la morte cerebrale, che decreta la morte dell’individuo pensante, non vi è per fortuna la morte di ogni sua parte e che quell’individuo può ancora generosamente donare porzioni della propria vita consistenti in molti dei suoi organi, ancora perfettamente vitali. Un orologio può fermarsi perché un suo meccanismo si inceppa, ma non per questo siamo autorizzati a concludere che da quell’orologio è fuoriuscito un principio vitale che lo faceva muovere. Analogamente, non è appropriato concludere che la mente alberga nel nostro cervello come un aristotelico omuncolo, senza alcun collegamento con la struttura nella quale opera.

L’approccio riduzionista

I progressi più impressionanti in questo tipo di problemi sono avvenuti in quei settori che analizzano le funzioni cerebrali con un approccio riduzionista. Esso si basa sul presupposto che in natura una data funzione è simile in ogni animale nel quale essa venga analizzata, come ha affermato Jacques Monod, secondo il quale ≪ciò che vale per un batterio vale anche per un elefante≫. Quindi, per comprendere le attività di base è saggio e talvolta indispensabile analizzare prima il più semplice e provare a estrapolare quanto scoperto al più complesso. Questa strategia scientifica ha dato risultati straordinari, fornendo all’umanità gli antibiotici, la delucidazione del codice genetico e della struttura del DNA, nonché un’infinita di altre conoscenze di fondamentale importanza. Nel campo neurobiologico, grazie a questi avanzamenti si è scoperto il codice di comunicazione dei neuroni; la comprensione del funzionamento di questo codice ha permesso la messa a punto di una vasta categoria di farmaci per il trattamento di ansie, insonnie, depressioni, e in parte anche di affezioni gravissime come la schizofrenia. Queste conquiste, di grande importanza anche per la comprensione dei meccanismi che presiedono a tutte le funzioni cerebrali, hanno indotto un numero crescente di neuroscienziati a sostenere una correlazione funzionale diretta e senza soluzione di continuità fra neuroni, cervello e mente.

I livelli di complessità

Il vastissimo insieme di studi sopra delineato, anche se potrà ancora portare un notevole contributo al progresso delle neuroscienze, non prende in considerazione – proprio per il metodo riduzionista adottato – la nozione che spesso in natura si verificano salti qualitativi imprevedibili, non analizzabili e non comprensibili senza il ricorso a procedimenti scientifici più complessi, capaci di valutazioni globali, basati sull’analisi dei sistemi non lineari. Infatti, ogni qualvolta si verifica un aumento di complessità del sistema in analisi, si può osservare (o dedurre in base a certe caratteristiche) la comparsa di proprietà imprevedibili, dette proprietà emergenti, che complicano, spesso a dismisura, la possibilità di predire o teorizzare il modo con il quale quella proprietà si è generata (per es., le proprietà dell’acqua non sono facilmente prevedibili pur conoscendo quelle dell’idrogeno e dell’ossigeno che la compongono). Questa conclusione vale a tutti i livelli di organizzazione della materia: dagli atomi alle molecole e da queste alle cellule; dalle cellule che costituiscono un organismo alle società di organismi, comprese quelle fondate dagli uomini.

Le proprietà emergenti

Come procedere, allora? La risposta più appropriata nasce considerando le attività mentali come proprietà emergenti. Proprietà, cioè, che pur essendo il frutto esclusivo dell’attività dei neuroni, non ne sono una semplice e diretta espressione funzionale. Giova sottolineare, a questo proposito, che le conoscenze che si vanno progressivamente acquisendo sulle proprietà dei singoli neuroni prospettano una complessità funzionale tale da rendere ancora più impredicibili funzioni ‘globali’ come quelle mentali, le quali emergono dall’attività di miliardi di queste cellule. Il problema mente/cervello, pertanto, dovrebbe essere considerato non solo scartando le ipotesi dualistiche ormai obsolete, ma neppure limitandosi ad approcci sperimentali esclusivamente basati su concezioni riduzionistiche, anche se queste sono state – e saranno nei decenni futuri – estremamente fruttuose nella ricerca biologica di base. Nessuno, al momento, sembra avere una risposta soddisfacente per quanto riguarda l’approccio sperimentale basato sul concetto di attività mentali come proprietà emergenti. Certamente questo tipo di problema non sarà risolto grazie all’intuizione geniale del singolo scienziato, ma deve essere affrontato integrando con mentalità aperta tutte le più svariate discipline che si occupano del cervello, consapevoli di essere di fronte alla sfida più complessa che l’uomo abbia mai affrontato, e convinti che la versione odierna dell’imperativo socratico dovrebbe essere ≪conosci il tuo cervello≫.