Mezzo secolo di delitti

Mezzo secolo di delitti

Nel presente saggio verrà analizzato in quale modo è mutata in Italia, nella seconda metà del Novecento, la frequenza di alcuni reati particolarmente gravi, o che suscitano comunque grande allarme sociale, dal punto di vista delle caratteristiche sociodemografiche dei loro autori e delle vittime (quando queste ultime sono individui o famiglie). Saranno presi in considerazione, in particolare, i delitti contro la persona (gli omicidi, distinguendo, nella misura in cui lo consentono le fonti, fra i diversi tipi) e quelli contro il patrimonio (i furti, le rapine, i sequestri di persona a scopo di estorsione). Per tentare di spiegare le grandi variazioni riscontrabili nella frequenza di questi delitti, si distingueranno, all’interno del cinquantennio considerato, quattro diversi periodi: il dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta, gli anni Settanta e Ottanta, l’ultimo decennio del secolo.

Criminalità ufficiale e reale

Lo studio della criminalità, con l’analisi delle variazioni nello spazio e nel tempo dei delitti commessi in un Paese, presenta maggiori difficoltà di quello di altri aspetti della vita sociale. Il numero dei reati ufficiali, considerati tali dalla polizia e dalla magistratura e riportati nelle statistiche, rappresenta solo una parte di quelli reali, effettivamente compiuti. Ve ne sono infatti alcuni che, pur essendo stati commessi, restano nascosti, non vengono registrati e costituiscono il cosiddetto numero oscuro. I criminologi ne sono sempre stati consapevoli. Così, per es., nel 1866 Angelo Messadaglia scriveva che molti reati «sfuggono indubbiamente ad ogni denunzia, o cognizione d’ufficio, e perciò ad ogni persecuzione penale. Ve n’ha che rimangono occulti agli offesi essi medesimi, o che conosciuti non si denunciano, o si condannano» (Le statistiche criminali dell’Impero austriaco nel quadriennio 1856-1859, 1867, p. 54). Gli studiosi erano solitamente d’accordo sul fatto che il rapporto fra la criminalità apparente e quella reale variava a seconda della natura e della gravità dei reati, ed era assai vicino a 1 nel caso degli omicidi commessi, mentre raggiungeva valori più bassi per altri delitti. Per quanto riguarda questi ultimi, non essendo chiaro se il numero oscuro variasse nello spazio e nel tempo, c’erano difficoltà ancora maggiori nel condurre analisi affidabili sulle differenze fra le zone di un Paese o fra i mutamenti storici.

La situazione è per fortuna assai cambiata e la conoscenza della frequenza di numerosi reati è oggi molto maggiore di un tempo, grazie alle ‘indagini di vittimizzazione’ condotte in Italia e in altri Paesi occidentali. Con tale espressione vengono indicate le inchieste svolte intervistando un campione rappresentativo di persone appartenenti a una determinata popolazione, per individuare quali di queste siano state vittime, in un dato periodo, di alcuni reati e se abbiano sporto denuncia. Indagini siffatte sono possibili solo riguardo a reati chiaramente definiti, dei quali la vittima ha conoscenza diretta, come per es. lo scippo, la rapina, il borseggio o il furto di un’auto. Non sono invece possibili per i cosiddetti reati senza vittima o a vittima anonima, per quelli dei colletti bianchi (per es., l’appropriazione indebita o la corruzione) o per i reati di controllo (i furti nei grandi magazzini o nelle aziende).

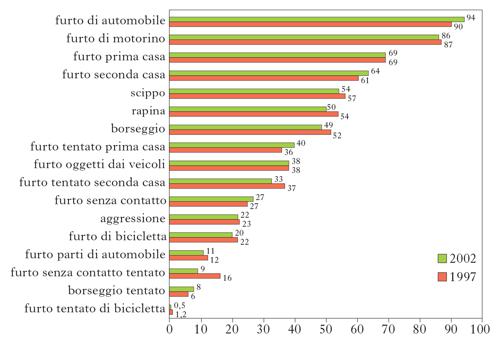

Due principali conclusioni si possono trarre dalle indagini di vittimizzazione finora condotte riguardo alla questione qui trattata. La prima è che la percentuale delle vittime che hanno fatto denuncia varia enormemente (dall’1 al 90%) a seconda del reato (fig. 1). Da questo punto di vista i delitti possono essere distinti in quattro diversi gruppi. Dopo gli omicidi, le rapine contro le banche o gli uffici postali (il cui numero oscuro tende a 0), si posizionano in testa, per la frequenza con cui vengono denunciati (dal 69 al 90%), i furti di auto, di moto, di motorini e nella prima casa. Al secondo posto (dal 50 al 64%) vi sono le (altre) rapine, gli scippi, i borseggi e i furti nella seconda casa. Al terzo posto (dal 20 al 49%) si trovano i furti di oggetti dai veicoli, di biciclette, i tentativi di furto nella prima e nella seconda casa e quelli che vengono chiamati furti senza contatto (per es., quello di una valigia in treno mentre il proprietario è andato in bagno). Infine, al quarto posto vi sono i tentativi di rapina e di vari tipi di furto, seguiti dalle violenze sessuali. La seconda conclusione che si può trarre dai risultati di queste indagini è che il numero oscuro non varia in modo significativo nel tempo e nello spazio.

Le statistiche che pertanto si analizzeranno nelle pagine seguenti per ricostruire l’andamento di alcune forme di criminalità nella seconda metà del Novecento, in determinati casi (gli omicidi, le rapine contro le banche e gli uffici postali, i furti di auto, i sequestri di persona a scopo di estorsione) corrispondono del tutto (o quasi del tutto) al numero dei delitti effettivamente compiuti; in altri casi, invece (quali gli scippi, i borseggi, le rapine nella pubblica via, altri tipi di furto), sottostimano la mole dei reati reali, ma il loro numero oscuro è piuttosto stabile nel tempo, ed è possibile dunque ricostruire il loro andamento.

Il dopoguerra

Nei periodi bellici e in quelli dei dopoguerra la frequenza di alcuni reati ha spesso subito variazioni molto rilevanti. Uno dei primi studiosi a osservare tale fenomeno è stato il sociologo francese Émile Durkheim il quale, esaminando la guerra franco-prussiana del 1870, scrisse che, in quell’anno, il numero dei furti e delle truffe era diminuito e quello degli omicidi era rimasto costante, ma che al termine del conflitto il numero di tutti i delitti era cresciuto piuttosto considerevolmente (Leçons de sociologie, pubblicazione postuma del 1950, trad. it. 1973, pp. 115-16). Tendenze simili sono state rilevate durante due guerre che assunsero dimensioni assai maggiori, la Prima guerra mondiale (28 luglio 1914 -11 novembre 1918) e la Seconda, durata ancora più a lungo (1° settembre 1939-8 maggio 1945, in Europa) e che coinvolse un numero di Paesi di gran lunga superiore.

Nella prima fase di entrambi i conflitti, all’interno dei Paesi belligeranti si registrò una diminuzione nella frequenza di violazione di alcune norme. In Italia il numero delle contravvenzioni subì una considerevole flessione dal 1939 al 1945, quello degli omicidi e delle rapine diminuì fino al 1943, mentre la frequenza dei furti scese fino al 1942. La forte caduta delle contravvenzioni è riconducibile a due fattori, assai diversi fra loro, ma entrambi inerenti allo stato di guerra. In primo luogo, alla riduzione del traffico stradale, in secondo luogo, alla diminuzione dell’efficienza delle Forze dell’ordine, impegnate in altri urgenti problemi. Il calo dei furti, delle rapine e degli omicidi può essere spiegato facendo ricorso ad altre variabili indipendenti e a ulteriori mutamenti avvenuti in quel periodo. Innanzitutto al cambiamento nella composizione per sesso ed età della popolazione. Il conflitto bellico, infatti, allontanò dalle case e dalle strade un gran numero di giovani maschi, ovvero proprio gli appartenenti a quel gruppo che più frequentemente commetteva tali reati. D’altra parte, come ha scritto Durkheim, le grandi guerre «ravvivano i sentimenti collettivi, stimolano lo spirito di parte, come il patriottismo, la fede nazionalistica e, concentrando le attività verso un unico scopo, determinano, almeno per un periodo, una più forte integrazione sociale» (Le suicide, 1897, trad. it. 1969, p. 257).

Tuttavia nel dopoguerra si sono verificati i maggiori mutamenti nella frequenza con cui si violano le norme del codice penale. Sia dopo la Prima guerra mondiale sia dopo la Seconda vi è stato un forte aumento, talvolta una vera e propria impennata, nel numero di molti reati. Questo è avvenuto più frequentemente e con maggiore intensità nei Paesi belligeranti che in quelli non belligeranti e, tra i primi, in quelli che hanno subito maggiori perdite in vite umane. In Italia, il numero di alcuni reati diminuì durante la Seconda guerra mondiale e risalì nel dopoguerra, tornando ai valori precedenti. Questo si verificò per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede e la moralità pubblica, il buon costume e la famiglia, che diminuirono dal 1937-39 al 1940 e crebbero nel 1945 e nel 1946, senza tuttavia superare il livello raggiunto prima dello scoppio del conflitto. Conobbero invece una vera e propria impennata, dopo il 1943, i delitti contro la persona e contro il patrimonio. Le rapine, le estorsioni e i sequestri di persona aumentarono più di tutti gli altri, seguiti dagli omicidi e poi dai furti.

Ma si diffusero vari altri comportamenti illegali, sui quali mancano dati statistici sufficientemente affidabili. Il mercato nero conobbe un grande sviluppo e permise rapidi arricchimenti. Riprese vita e vigore il banditismo, approfittando delle difficoltà delle forze dell’ordine. Questo si verificò soprattutto in Sicilia, favorito anche dal movimento separatista e dall’Esercito volontario per l’indipendenza siciliana (EVIS), costituito da numerose bande armate. Nella relazione al Ministero dell’Interno del Comando generale dei carabinieri del febbraio 1946 si può per es. leggere, a proposito di quest’isola:

la delinquenza comune inquadrata nelle file dell’Evis dà e darà molto filo da torcere […]. Durante il mese di febbraio, oltre alle gravi manifestazioni delittuose relative all’aggressione delle autocorriere Licata-Agrigento, Partanna-Palermo, Agrigento-Naro, alle pur gravi rapine verificatesi negli abitati di Camporeale, Custonaci (Trapani) e nel “Caffè delle Lucciole” di Trapani, non sono mancati sequestri di persone, estorsioni, rapine (Canosa 1995, p. 26).

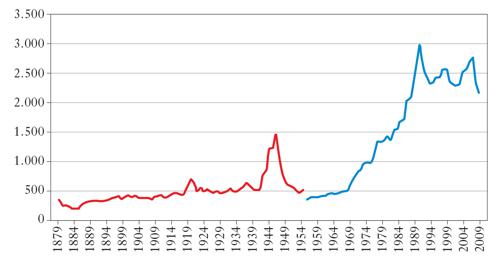

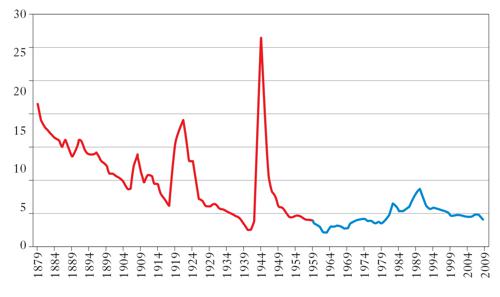

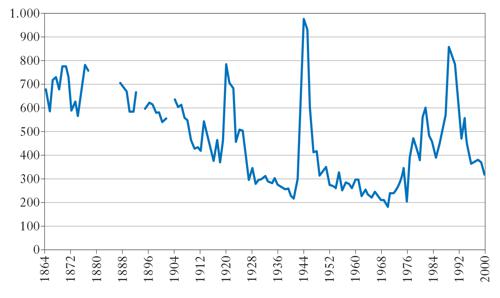

Riguardo ai reati contro il patrimonio e contro le persone, le figure 2 e 3 ci permettono di vedere cosa è avvenuto in Italia durante le due grandi guerre e nei dopoguerra, confrontati con i periodi precedenti e seguenti. La figura 2 riporta il numero di furti denunciati per 100.000 abitanti dal 1879 al 2009 e mette in luce come, nei primi novant’anni considerati, la tendenza di fondo è stata al lieve aumento. Questa tendenza è stata tuttavia interrotta durante le due guerre mondiali e nei due dopoguerra. Nel periodo del conflitto si verificò una lieve diminuzione del tasso di furto, mentre nel dopoguerra si registrò invece un aumento. Per la Seconda guerra mondiale, queste oscillazioni furono più forti che per la Prima.

La figura 3 indica che il tasso di omicidio è diminuito fortemente dall’Unità d’Italia fino agli inizi del decennio dei Sessanta del Novecento, ma questa tendenza generale si è arrestata per alcuni anni durante le due guerre mondiali e nei rispettivi dopoguerra. Durante i due conflitti questo tasso è diminuito, ma è cresciuto poi fortemente negli anni successivi. In generale, la crescita del numero dei delitti è stata molto maggiore dopo la Seconda che dopo la Prima guerra mondiale sia nel caso degli omicidi sia in quello dei furti.

Lo straordinario aumento della frequenza di molti reati nel secondo dopoguerra fu provocato da numerosi fattori. Da quelli economici, innanzitutto, perché, in misura maggiore o minore, in tutti i Paesi europei questo periodo fu caratterizzato dall’aumento della disoccupazione e dell’inflazione, dalla riduzione dei beni disponibili e dal peggioramento del livello di vita. Da fattori sociali, perché una parte della popolazione perse la casa e altre proprietà, i movimenti migratori si intensificarono, crebbe l’instabilità coniugale. Dall’enorme numero di armi disponibili, che chiunque poteva procurarsi.

Dalla legittimazione dell’uso della violenza, perché durante la guerra i leader del Paese, le autorità politiche e quelle morali, oltre a chiedere ai cittadini di uccidere i soldati nemici, presentavano questa non come una deplorabile necessità, ma come un comportamento meritorio. Come ha scritto il reverendo americano Charles Parsons durante la Prima guerra mondiale, «quando le regole di una società civilizzata vengono sospese, quando uccidere diventa un lavoro ed è segno di un valore e di eroismo, quando lo sterminio gratuito di donne e di bambini pacifici diventa un atto virtuoso ed è lodato come un servizio reso a Dio ed al paese, allora sembra quasi inutile parlare della criminalità nel suo senso ordinario» (cit. in Archer, Gartner 1984, p. 76). Analogamente, in Italia, durante la Seconda guerra mondiale, Giaime Pintor ha scritto:

E dappertutto la guerra ha diffuso una facile crudeltà, una crudeltà inconsapevole e piatta che è la peggiore linfa dell’uomo. L’orribile senso del gratuito, dell’omicidio non necessario. Tolti i ritegni diviene consuetudine uccidere e punire è diventato un esercizio (cit. in Pavone 2006, p. 416).

Ma questi fattori, per quanto tutti molto importanti, non sono sufficienti a spiegare cosa avvenne nel nostro Paese. Vi sono dati e fatti che mostrano con chiarezza che, nella straordinaria crescita di alcuni reati, vi fu anche qualche specificità italiana. Lo possiamo vedere meglio dall’andamento per zona geografica dei delitti contro la persona e contro il patrimonio e, nel solo caso in cui questo è possibile (quello degli omicidi), dai confronti internazionali.

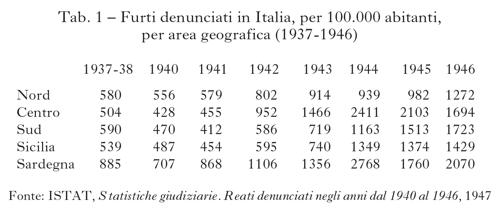

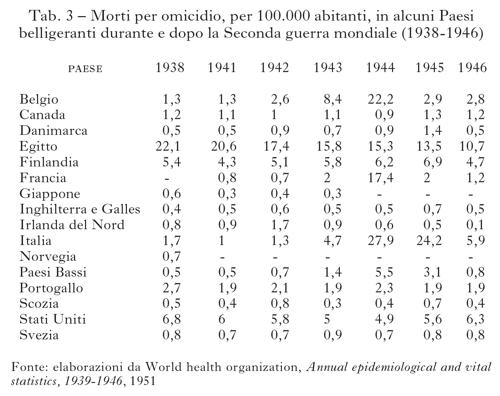

Alla fine degli anni Trenta, i furti erano più frequenti nelle regioni meridionali e nella Sardegna (tab. 1). La guerra provocò inizialmente una diminuzione del numero di questi reati un po’ dovunque. Dal 1942 tuttavia tale numero riprese a crescere in tutta la penisola, raggiungendo nel 1945 e nel 1946 punte assai più alte di prima. Ma la distribuzione per zona geografica non cambiò sensibilmente. Molto diverso è stato l’andamento delle rapine, delle estorsioni e dei sequestri di persona: tre delitti che, a causa dei dati esistenti, per questo periodo siamo costretti a considerare congiuntamente (tab. 2). Anch’essi, come i furti, prima della guerra erano commessi più spesso nelle regioni meridionali e insulari. In questo caso, tuttavia, le differenze geografiche erano molto più forti. Alla fine degli anni Trenta, in Sicilia si commettevano il doppio delle rapine, delle estorsioni e dei sequestri di persona che nell’Italia centrosettentrionale, in Sardegna addirittura il quadruplo. La frequenza di questi reati diminuì nei primi anni di guerra, ma dal 1942 riprese a crescere, raggiungendo il picco tra il 1945 e il 1946, e restando altissima anche l’anno seguente. Ma l’aumento fu molto più forte nelle regioni settentrionali e la distribuzione per zona cambiò radicalmente. Questo fu dovuto al fatto che i sequestri di persona crebbero anche a causa di quella guerra civile che ebbe inizio in Italia negli ultimi mesi del 1943, ebbe luogo soprattutto nelle regioni centrosettentrionali, e fu più lunga e feroce che in altri Paesi europei. Questa peculiarità del nostro Paese risulta in modo ancora più evidente dai dati sugli omicidi. Nel 1938, fra i Paesi che in qualche modo parteciparono alla Seconda guerra mondiale, esistevano rilevanti differenze nella frequenza di tale reato (tab. 3). Il Paese con il tasso più alto di omicidi era l’Egitto, seguito a grande distanza dagli Stati Uniti e, in Europa, dalla Finlandia. In questa graduatoria, l’Italia occupava il quinto posto. Ma durante la guerra e nel dopoguerra la situazione mutò. In Egitto, questo tasso diminuì ininterrottamente dal 1941 al 1946; in altri Paesi, come per es. gli Stati Uniti, decrebbe durante il conflitto per crescere di nuovo dopo che era terminato. Ciò si verificò in parte anche in Italia, nei primi anni di guerra, ma la peculiarità del nostro Paese fu che l’aumento del tasso di omicidi fu molto maggiore che in tutti gli altri.

Sarebbe un errore attribuire questo record italiano a cause culturali, al fatto cioè che nella penisola il declino plurisecolare del tasso di omicidi sia iniziato molto più tardi che in altri Paesi europei e che, come abbiamo visto, ancora negli anni Trenta del Novecento fosse più alto che altrove. Se analizzata con cura, la documentazione di cui disponiamo ci dice che queste cause vanno ricercate negli eventi politici e nelle tensioni sociali degli anni immediatamente precedenti.

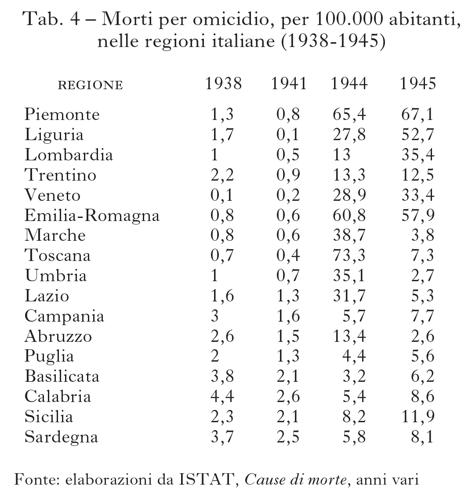

Un fatto significativo riguarda il momento in cui il tasso di omicidi iniziò a crescere: in Italia, infatti, questo avvenne molti mesi prima della fine della guerra, esattamente nel 1943 (dal mese di ottobre, stando ai dati su Roma pubblicati da A. Bistarelli e F. Lagorio, L’onda lunga della guerra. La violenza privata a Roma (1943-1945), in La Resistenza fra storia e memoria, a cura di N. Gallerano, 1999, pp. 208-42). Un altro non meno eloquente elemento riguarda le differenze geografiche fra le varie regioni e le diverse città. Prima che scoppiasse la Seconda guerra mondiale, vi erano rilevanti disparità geografiche: nel 1938, il tasso di omicidi era più alto nelle regioni meridionali e insulari, soprattutto in Calabria, in Basilicata, in Sardegna e in Campania (tab. 4). Era invece minore in quelle nelle quali era iniziato, ed era ancora in corso, il processo di industrializzazione: il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Ma risultava ancora più basso nelle regioni che, qualche decennio dopo, sarebbero state definite da alcuni studiosi quelle della Terza Italia: la Toscana, le Marche, l’Emilia-Romagna e il Veneto. Tuttavia, la causa della minor frequenza degli omicidi in questa zona non era l’ancor basso livello di industrializzazione, bensì la forma di insediamento della popolazione. In tali regioni, infatti, dove si era da tempo affermata l’organizzazione produttiva delle campagne a base poderale-familiare, la popolazione viveva molto meno frequentemente accentrata nelle città o nei borghi.

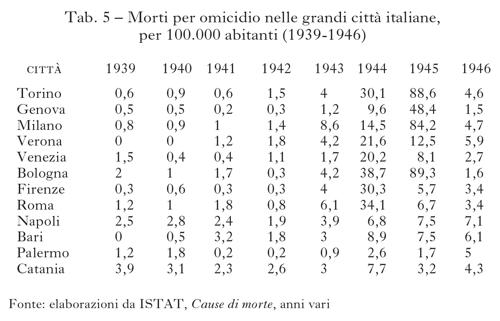

La geografia italiana degli omicidi mutò radicalmente a partire dal 1943. L’aumento del loro tasso crebbe in tutta la penisola, ma in modo particolare nelle regioni centrosettentrionali. Esso raggiunse il valore più alto nel 1944 in Toscana, seguita dal Piemonte e dall’Emilia-Romagna, e in alcune grandi città: Bologna, Roma, Firenze, Torino (tab. 5). Fra le regioni meridionali, fu più forte in Abruzzo. Ma anche fra le regioni più colpite dall’ondata di violenza vi furono significative differenze. In Toscana, il tasso di omicidio, che era cresciuto straordinariamente nel 1944, subì una fortissima flessione l’anno seguente, pur non tornando al livello precedente. In Emilia-Romagna e in Piemonte, invece, questo tasso si mantenne altissimo in entrambi gli anni. In Liguria, in Lombardia e nel Veneto, esso raggiunse il picco non nel 1944, ma l’anno successivo (tab. 4).

Questi fatti possono essere ricondotti a eventi politici: la caduta di Benito Mussolini (1883-1945) e del regime fascista, il 25 luglio 1943, dopo la seduta del Gran consiglio del fascismo della notte precedente; la proclamazione, l’8 settembre di quell’anno, da parte del capo del governo, il generale Pietro Badoglio (1871-1956), dell’armistizio con gli angloamericani; la fuga da Roma, oltre che dello stesso Badoglio, dei vertici militari, del re Vittorio Emanuele III (1869-1947) e di suo figlio Umberto (1904-1983); la liberazione, il 25 aprile 1945, dell’Italia dall’occupazione tedesca e la fine della guerra.

Già il 26 luglio del 1943, nelle piazze delle grandi città italiane, si ebbero episodi di violenza, di vera e propria caccia ai fascisti da parte degli antifascisti. Ma la situazione peggiorò nei mesi successivi, man mano che lo Stato si indeboliva e perdeva legittimità. Iniziava così quella che molti studiosi hanno chiamato guerra civile, «la più feroce e sincera di tutte le guerre», come l’ha definita Concetto Marchesi (cit. in Pavone 2006, p. 221), combattuta da italiani contro italiani. Una parte dei fascisti si convinse che la colpa del crollo del regime al quale avevano creduto per tanti anni fosse dei ‘vili traditori’, cioè di tutti coloro che si erano battuti contro di esso, e cercarono di vendicarsi con la violenza. Dall’altra parte, fra gli antifascisti si fece strada l’idea che il nemico da battere non fosse il tedesco, ma il fascista. Così il numero degli omicidi compiuti dagli appartenenti a questi due mondi contrapposti crebbe. Furono uccisi dirigenti e funzionari politici, militanti, proprietari terrieri, perfino i sacerdoti che si erano schierati da una parte o dall’altra. Talvolta, gruppi di partigiani fecero irruzione, armati, nelle carceri dove erano stati imprigionati e in certi casi torturati gli antifascisti, uccidendo i custodi e chiunque cercasse di fermarli.

Questa straordinaria ondata di violenza è riconducibile non solo ai soprusi, alle angherie e alle ingiustizie subite da una parte della popolazione durante il periodo fascista, ma anche alle fratture, agli odi e ai rancori che si erano formati nel periodo 1919-22. Questo spiega perché il tasso di omicidio subì una straordinaria impennata in due regioni come l’Emilia e la Toscana, nelle quali, dopo la Prima guerra mondiale, le tensioni e i conflitti all’interno della popolazione erano stati particolarmente acuti. L’idea che la guerra civile fra fascisti e antifascisti nel periodo 1943-45 possa essere vista «come la ricapitolazione e lo svolgimento finale, sotto la cappa dell’occupazione tedesca, di un conflitto apertosi nel 1919-22» (Pavone 2006, p. 256) non è stata sostenuta solo dagli storici. Fu presentata, nel secondo dopoguerra, anche da alcuni osservatori. Così, per es., nell’agosto del 1945 l’Arma dei Carabinieri cercava di spiegare al Comando alleato l’ondata di violenza che aveva colpito l’Emilia:

Prima dell’avvento del fascismo, l’Emilia, e in particolare tutto il territorio comprendente le province di Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara, fu un focolaio di gravi agitazioni. Per affermarsi e per impedire che le masse continuassero a seguire altri partiti, il fascismo dovette in quelle zone dare largo sviluppo allo squadrismo […]. Tutto ciò ha concorso a creare profondi rancori. A ciò si aggiungano le distruzioni operate dalla guerra e i soprusi compiuti in larga scala e in maniera talvolta efferata, durante la dominazione nazi-fascista. Si è così creata un’atmosfera di odi che spiega, se non giustifica, i criminosi atti di reazione dalla data di liberazione delle diverse province in poi (cit. da G. Crainz, L’ombra della guerra. 1945, l’Italia, 2007, p. 85).

Gli anni Cinquanta e Sessanta

Terminato il periodo del dopoguerra, l’Italia tornò a una situazione di normalità anche riguardo alla criminalità. Il numero dei reati, che aveva raggiunto il picco nel 1945 e nel 1946, subì un vero e proprio crollo negli anni seguenti. Dal 1946 al 1949, i furti diminuirono del 54%, le rapine, le estorsioni e i sequestri di persone del 72%. D’altra parte, gli omicidi, dal 1945 al 1948, scesero del 73%. Fatto ancora più importante, riprese quel declino degli omicidi che era iniziato subito dopo l’Unità d’Italia e che si era arrestato bruscamente solo nei due dopoguerra, e continuò ininterrottamente fino al 1966, anno in cui il tasso di questo delitto raggiunse il livello più basso dell’ultimo secolo. Le rapine, le estorsioni e i sequestri di persone calarono ancora nella prima metà degli anni Cinquanta e poi il loro numero rimase stabile fino al 1969. I furti invece, dopo essere diminuiti fino al 1955, ripresero a crescere. Dunque, in complesso, in questo ventennio, la frequenza dei reati contro le persone e contro il patrimonio diminuì e si assestò. Non mancarono tuttavia le eccezioni. In qualche regione vi furono infatti delle tendenze opposte a quelle nazionali.

In Sardegna continuò a fiorire il banditismo, e la frequenza di alcuni delitti violenti non registrò alcuna diminuzione. Il tasso di omicidi crebbe nel 1954 e nel 1955 e si mantenne alto per tutto il decennio, a differenza di quanto si verificava nel resto della penisola. A Napoli continuarono a lungo a imperversare delle bande concorrenti e nemiche, dedite ai traffici illeciti di viveri, indumenti, benzina, sigarette:

Fra tutte – scriveva nel 1955 un osservatore esperto – citeremo quelle capitanate da Carmine Spavone, o’ malommo, e da Giovanni Mormone, o’mpicciusu. Il primo a morire, crivellato di revolverate, è Carmine Spavone. Allora, secondo le regole tradizionali della camorra, si scende al dichiaramento, cioè a un duello da farsi dopo un banchetto. Il ristorante scelto è A’ Fenestella a Marechiaro. Prima, sedute a due lunghe mense, distinte, le gangs si satollano e s’ubriacano. Poi sulle balze di Posillipo si scatena un inferno. Il fratello secondogenito di Carmine Spavone, Antonio, uccide a pugnalate o’mpicciusu. Quindi in auto corre a casa, nel Borgo Loreto, il più cupo e triste quartiere di Napoli e grida trionfante alla madre: «madre, ho ucciso il Mormone». Poi va dalla vedova, ancora ignara, e spavaldo le urla: «vuoi tuo marito? sta steso sul marmo dell’ospedale dei Pellegrini» (C. Guarino, Dai mafiosi ai camorristi, «Nord e Sud», 1955, 12, p. 84).

Il grande aumento dei reati nel 1969

L’andamento delle forme di criminalità che qui ci interessano cambiò radicalmente dal 1969. Da allora iniziò una crescita straordinaria del numero dei furti, delle rapine, dei sequestri di persona a scopo di estorsione e degli omicidi. Il tasso medio annuo di aumento fu nettamente minore di quello registrato dal 1943 al 1946, ma la durata di questo periodo di espansione fu assai più lunga, perché, pur con alcune oscillazioni, esso si prolungò per oltre un ventennio e si chiuse nel 1991. La velocità della crescita fu assai diversa a seconda dei delitti. Dal 1970 al 1991, gli omicidi triplicarono, i furti crebbero di cinque volte, le rapine addirittura di dodici.

Non fu una tendenza solo italiana. Mutamenti simili si verificarono un po’ in tutti i Paesi occidentali, anche se in molti di essi iniziarono qualche anno prima. Le cause di questa inaspettata e lunga perturbazione sociale, la cui individuazione ha dato molto filo da torcere agli studiosi di tali Paesi, sono state assai diverse da quelle dello sconvolgimento postbellico.

I furti e le rapine

I reati contro il patrimonio sono stati spesso classificati in due gruppi. Del primo fanno parte quelli compiuti di nascosto, con l’inganno, il raggiro, evitando il contatto con la vittima o facendo in modo che essa non si accorga di quanto sta avvenendo. Ne sono esempi i furti di auto e dalle auto, quelli in appartamento, il taccheggio o il borseggio (un tempo chiamato va addosso, perché l’autore con grande destrezza deve avvicinarsi alla vittima fin quasi a toccarla per prenderle il portafoglio o qualche altro oggetto). Al secondo gruppo appartengono invece i delitti commessi con la forza in una situazione di interazione fra chi deruba e chi è derubato. I più noti sono due. Il primo è lo scippo, un tempo chiamato cappeggio, perché consisteva nello strappare di dosso, all’improvviso, a un passante, il mantello o la cappa, mentre nell’ultimo trentennio del Novecento venne rivolto a sottrarre con la forza al proprietario la borsa, la collana, una spilla o altri gioielli. Il secondo è la rapina, l’azione di chi si appropria, con la forza o la minaccia, di qualcosa che non gli appartiene, sottraendola al legittimo proprietario. A differenza di quanto avviene nello scippo, con la rapina la violenza viene rivolta direttamente contro la persona, colpendola con un’arma o minacciando di farlo. La grandissima maggioranza dei delitti contro il patrimonio del periodo 1969-91 era del primo tipo, cioè commessa con l’inganno e il raggiro grazie al fatto che, come vedremo, sottrarre dei beni ai legittimi proprietari in questo modo era diventato sempre più facile e remunerativo.

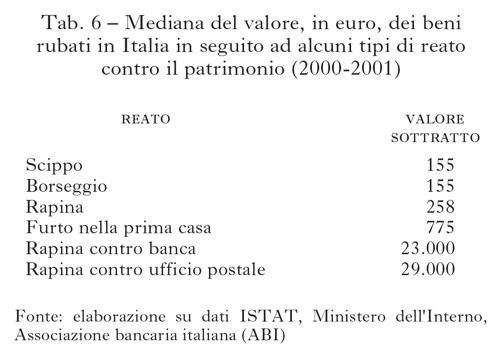

Fra i reati contro il patrimonio vi erano – e vi sono ancora – rilevanti differenze. Innanzitutto per il grado di pianificazione che richiedono e per quanto fruttano ai loro autori. Gran parte di essi sono preparati poco e male e compiuti da giovani con scarsa esperienza, che decidono all’improvviso di attaccare una persona o un negozio, spinti da un bisogno immediato o attratti da un’occasione favorevole. Per lo più, gli autori agiscono da soli o in coppia. Solo un’esigua parte di questi reati (meno del 2%) viene preparata ed eseguita con cura da persone con una buona esperienza e notevoli capacità: le rapine contro le banche, gli uffici postali e le grandi gioiellerie delle città. Così, per es., le rapine contro le banche degli anni Settanta e Ottanta erano pianificate per tempo e compiute da gruppi numerosi, formati per lo più da tre o quattro persone, munite spesso di armi da fuoco e mascherate. Quanto più e quanto meglio questi reati erano preparati, tanto maggiore era la loro remuneratività. Alla fine del Novecento, una rapina contro una banca o un ufficio postale fruttava dai 20 ai 30.000 euro, una per strada cento volte meno, uno scippo o un borseggio 160 volte meno (tab. 6).

Alcuni reati contro il patrimonio hanno conosciuto una crescita continua per tutto questo periodo. È accaduto, per es., che i furti in appartamento dal 1972 al 1991 sono più che quadruplicati, passando da 82 per 100.000 abitanti a 365, e che gli scippi sono addirittura decuplicati, crescendo da 13 a 131 per 100.000 abitanti. La crescita di altri reati contro il patrimonio ha conosciuto invece delle interruzioni. I furti di auto, per es., sono aumentati fino al 1974, hanno subito una flessione nel decennio successivo, e hanno ripreso a salire dal 1985. Nonostante questa interruzione, in Italia, dal 1971 al 1991, sono state sottratte ai loro proprietari oltre quattro milioni di auto. Le più frequentemente rubate sono state quelle di piccola o piccolissima cilindrata (come, per es., la Fiat 500), perché meno protette delle altre e più vulnerabili, cioè più facili da aprire e da mettere in moto.

A differenza di altri reati contro il patrimonio, come i borseggi, gli scippi e i furti in appartamento, commessi di solito per procurarsi del denaro, i furti di auto venivano – e vengono – compiuti per una gamma più vasta di motivazioni: per divertimento, per spostarsi all’interno della città o fra una località e l’altra, per commettere un altro reato, per fare propria l’auto, per lucro e dunque per rivenderla intera o a pezzi. All’inizio degli anni Settanta, circa il 70% delle auto rubate veniva ritrovato dopo poco tempo, il che fa pensare che fossero state prese non per lucro ma per uso personale. Ma questa percentuale variava a seconda della cilindrata, diminuendo al suo crescere, e del costo dell’auto.

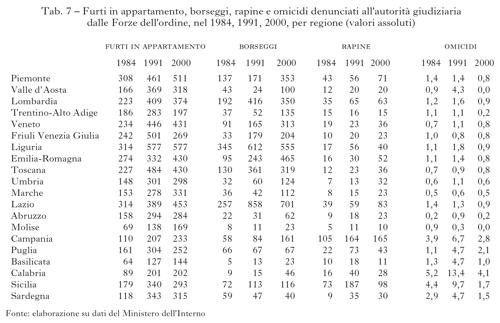

Infine, i reati contro il patrimonio hanno avuto una distribuzione territoriale in parte dissimile. Da tempo, sia fra gli studiosi sia nell’opinione pubblica è diffusa l’idea che, in Italia, i delitti vengano compiuti principalmente nelle regioni meridionali e insulari del nostro Paese. Questo è vero per i reati contro il patrimonio commessi con la violenza. Così, per es., a metà degli anni Ottanta, il tasso di rapine di queste regioni era il doppio di quello dell’Italia centrosettentrionale. Nel 1991, questo divario era ancora più forte. La Sicilia era la regione in cui questo reato era più frequente, seguita dalla Campania. All’estremo opposto di questa graduatoria vi erano Molise, Umbria, Marche, Trentino, Abruzzo, Basilicata e Friuli, con un tasso nove volte minore (tab. 7). In quell’anno, il numero delle rapine (sulla popolazione residente) raggiunse il valore massimo nelle grandi città meridionali, e in particolare a Catania e Palermo. Differenze analoghe, seppur meno forti, vi erano per gli scippi, che nel 1991 ebbero la diffusione massima in Puglia e a Bari e la minima nel Trentino, in Umbria, nel Friuli e in Calabria.

Ma alcuni reati contro il patrimonio commessi con l’inganno e il raggiro sono stati più frequenti nelle regioni centrosettentrionali. Tali regioni hanno avuto, nella seconda metà degli anni Ottanta, un tasso di furti in appartamento superiore di una volta e mezzo rispetto alle regioni meridionali. Nel 1991, questi reati erano particolarmente diffusi in Liguria, nel Friuli, in Toscana e in Piemonte, in città come Firenze, Genova, Torino. D’altra parte, l’Italia centrosettentrionale ha avuto, in quell’anno, un tasso di borseggi cinque volte più elevato di quella meridionale e insulare. Il Lazio, la Liguria, la Lombardia e la Toscana, e le città di Milano, Firenze e Roma hanno raggiunto i livelli più elevati (tab. 7).

Il mercato dei beni rubati

La forte crescita dei reati contro il patrimonio del periodo 1969-91 è stata accompagnata e favorita dallo sviluppo del mercato dei beni rubati. Gli autori di questi reati si appropriano spesso di denaro, per es. rapinando una banca, un ufficio postale o borseggiando un passante. Ma, in molti altri casi, come quando rubano in un negozio, in un appartamento o scippano o rapinano qualcuno, essi prendono anche, o solo, oggetti. Secondo i dati dell’indagine ISTAT del 1999, sul totale dei furti nell’abitazione principale compiuti in Italia nel 1997, nel 53% dei casi gli autori avevano preso anche o solo denaro, in un altro 53% dei casi gioielli e pellicce, nel 15% dei casi argento, quadri o oggetti d’arte, nel 12% apparecchi televisivi o computer, in un altro 5% macchine fotografiche, telecamere o cellulari. Raramente coloro che si impossessavano di questi oggetti li tenevano per sé. Di solito cercavano di sbarazzarsene il prima possibile, convertendoli in denaro.

Se questi oggetti erano anonimi, standardizzati e difficilmente individuabili e coloro che li rubavano non avevano alternative, essi potevano portarli a un monte dei pegni ottenendo un prestito di denaro. Di solito però essi preferivano venderli a un ricettatore, cioè a una persona che, abitualmente o occasionalmente, acquistava, accettava o occultava, a scopo di profitto proprio o altrui, cose di illecita provenienza. Alcuni di questi ricettatori compravano e vendevano ogni tipo di bene, altri invece erano specializzati in particolari merci (per es., gli oggetti di antiquariato). Alcuni trafficavano in beni mobili, cioè in quelli che possono essere trasferiti da un proprietario all’altro senza alcuna trascrizione, altri invece si occupavano dei beni mobili registrati, come le automobili, il cui passaggio di proprietà richiede una registrazione pubblica.

Acquistando merci rubate e rivendendole, il ricettatore abituale fa da intermediario fra il mondo dell’illecito e quello in cui prevalgono le attività lecite. Per avere successo, per rendere minimi i rischi di essere denunciato e arrestato e massimi i guadagni, egli deve conoscere bene entrambi questi mondi e avere relazioni con molti di coloro che li popolano. Deve avere familiarità con il sottobosco della malavita, conoscere gli usi degli autori dei diversi reati contro il patrimonio, essere informato su quanto vogliono in cambio della refurtiva e quanto sono disposti a tenersela senza venderla, e al tempo stesso essere considerato fidato da loro. Ma deve avere anche una buona conoscenza del mondo del commercio, dei vari tipi di merci, della loro qualità e del loro prezzo, dei problemi del credito e di quelli delle scorte. Deve essere infine un buon negoziatore.

Negli scambi di merci rubate le contrattazioni sono in genere più lunghe che nel mercato legale. La loro durata dipende però da diversi fattori: dalla natura della merce (è per es. minore nel caso dell’oro puro, sul cui valore vi sono valutazioni condivise), dalla conoscenza e dalla fiducia reciproca che vi è tra il ladro e il ricettatore e dalla loro rispettiva forza contrattuale. Di solito è il secondo che si trova in una posizione di vantaggio, perché conosce meglio la qualità e il valore delle merci e ha meno urgenza del primo di concludere la transazione. Ma la sua forza contrattuale può essere ancora maggiore quando il ladro è un tossicodipendente e ha un impellente bisogno di denaro per comprarsi la droga o è stato denunciato.

Il mercato delle merci rubate esiste da molto tempo, ma nell’ultimo trentennio del Novecento ha cambiato in parte natura e ha conosciuto un forte sviluppo. In primo luogo, perché è fortemente cresciuto il numero degli oggetti rubati. In secondo luogo, perché la quota degli oggetti presi per essere usati e consumati dagli autori dei reati o dai loro familiari è considerevolmente diminuita ed è aumentata quella rivenduta per ricavarne denaro. In terzo luogo, perché l’avvento della società dei consumi e la standardizzazione degli oggetti, impedendo la loro identificazione, hanno reso meno difficile la loro ricettazione rispetto a prima, quando gli oggetti di un certo valore, degni di essere sottratti (tabacchiere, orologi, spille, collane), erano pezzi unici o appartenenti a piccole serie, prodotti da artigiani e facilmente riconoscibili. Infine, perché è cresciuta enormemente la ricettazione dei beni mobili registrati, che prima aveva dimensioni assai modeste.

Il numero delle auto rubate è cresciuto nella prima metà degli anni Settanta e poi nuovamente nella seconda metà degli anni Ottanta, ma nel periodo 1969-91 sono mutati profondamente i motivi per i quali queste auto venivano sottratte ai legittimi proprietari. Nel 1970 ne veniva ritrovato il 70%, nel 1990 il 42%. Ciò significa che in questo ventennio l’importanza del furto d’uso è diminuita, mentre è cresciuta quella del furto per lucro e la ricettazione. In misura maggiore o minore, questo mutamento è avvenuto in tutte le regioni italiane. All’inizio degli anni Settanta, la ricettazione era già abbastanza diffusa nel Lazio, in Puglia e in Campania, mentre era ancora rara in Emilia-Romagna e in Toscana, dove veniva ritrovato il 90% delle auto rubate. Ma nel ventennio successivo tale mercato illegale si è diffuso ovunque. Questo si è verificato non solo in Italia, ma in tutti i Paesi occidentali. Negli Stati Uniti, per es., la percentuale delle auto ritrovate è passata dall’80% all’inizio degli anni Sessanta al 53% all’inizio di quelli Ottanta. In Italia però questo mutamento è stato più rapido e profondo che altrove. In Europa, nel 1991, la quota delle auto ritrovate su quelle rubate è stata del 56% in Germania, del 61% in Austria, del 66% in Belgio, del 74% in Francia e addirittura del 94% in Svezia.

Le scelte fatte da chi ruba un’auto variano molto a seconda del valore di quest’ultima. Innanzitutto, la probabilità di ricavarne denaro è tanto maggiore quanto più essa è di grossa cilindrata e costosa. Nel periodo 1969-91, la quota delle auto ritrovate è stata del 36% per le piccole (con cilindrata inferiore a 1000 cc.), del 57% per le medie (da 1000 a 2000 cc.), del 66% per le grandi (oltre 2000 cc.). Dal valore di un’auto rubata dipendono anche la strada che viene scelta per reimmetterla in circolazione, l’organizzazione necessaria per farlo, il luogo in cui viene inviata.

Le operazioni di falsificazione necessarie per vendere un’auto rubata sono talmente complesse che, nel periodo del quale stiamo parlando, non conveniva economicamente compierle se il costo della vettura era inferiore a 15 o 20 milioni di lire. Questo ci fa capire perché, delle 730.000 auto di piccola cilindrata rubate (fra il 1974 e il 1991) e mai ritrovate, pochissime siano rientrate nel mercato legale attraverso la ricettazione e siano divenute proprietà di qualcun altro che le ha acquistate da un intermediario. La maggior parte di esse è stata invece rimessa in circolazione sotto forma di pezzi (fari, sedili, batterie, carburatori ecc.) dopo essere stata rivenduta ad alcuni appartenenti a una categoria artigiana di origine recente: quella dei demolitori o degli sfasciacarrozze. Di solito, questi acquistano legalmente macchine vecchie o che hanno subito incidenti dai legittimi proprietari, ne ricavano i pezzi funzionanti e li vendono ai privati. Ma alcuni di loro, disponibili a correre i rischi che questo comporta, comprano anche macchine rubate e ne fanno lo stesso uso.

Diversamente vanno le cose per le auto di alto valore. In questi casi, i ricettatori, che operano in bande, non si limitano ad acquistare la merce da chi l’ha rubata, ma la trasformano falsificandone i documenti per poterla reintrodurre nel mercato legale. Alterano il numero di telaio della macchina, sostituendo il pezzo della carrozzeria su cui era stato originariamente impresso dalla casa costruttrice, con un altro pezzo di lamiera con un numero falso. Il nuovo numero viene riportato su una dichiarazione di conformità, anch’essa falsificata e questa, insieme ad altri documenti, serve per immatricolare il veicolo intestandolo a un prestanome che, dopo averla registrata nel Pubblico registro automobilistico, può venderla come ‘usata seminuova’.

Ancora diverse le strade seguite per le automobili di altissimo livello, le Mercedes 600 e 560, le Ferrari, la Porsche, le Jaguar. Molto spesso queste macchine, nel periodo considerato, venivano reimmesse non nel mercato nazionale, ma in quello internazionale, raggiungendo il Marocco, l’Algeria o i Paesi del Golfo Persico. Se chi se ne impossessava riusciva a far superare alla macchina la frontiera entro ventiquattro ore dal momento del furto, cioè prima che la polizia ricevesse la segnalazione, era sufficiente munire chi la guidava di una carta di circolazione e di un foglio complementare falsi, che attestavano che lui era il legittimo proprietario dell’auto. Altrimenti, era necessario compiere tutte le operazioni di trasformazione e falsificazione che abbiamo visto a proposito delle altre. Le bande dei ricettatori avevano inoltre bisogno, per queste macchine, di una rete di persone all’estero che le piazzassero. In certi casi, erano questi ricettatori che commissionavano ai ladri il furto di una determinata auto, richiesta da un potenziale acquirente. Il fatto che le macchine di altissimo livello finissero in mercati esteri era dovuto a due motivi. Il primo riguardava la domanda. Solo nei Paesi arabi vi erano allora gruppi di persone molto facoltose disposte ad acquistare beni di origine sospetta. Il secondo aveva a che fare con le norme giuridiche. In questi Paesi, a differenza che in Europa, chi acquistava queste macchine non correva il rischio di perderle perché le loro legislazioni prevedevano che quando una persona sosteneva di avere acquistato un oggetto rubato in buona fede (cioè ignorando la sua origine) non era tenuto a restituirlo.

Le cause della crescita

Ancora fortemente influenzati dalle teorie positiviste, abituati a pensare che all’origine di un male non potevano che esservi altri mali, e dunque a individuare le principali cause della criminalità nell’analfabetismo, nella miseria, nella disoccupazione, gli studiosi di scienze sociali faticarono non poco a capire perché, in tutti i Paesi occidentali, il tasso dei reati contro il patrimonio e le persone fosse straordinariamente aumentato durante, o al termine, di uno dei periodi di più grande sviluppo economico. Ma a poco a poco si fece strada l’idea che la spiegazione andava cercata in alcune grandi trasformazioni demografiche e sociali.

In primo luogo, nei mutamenti nella composizione per età della popolazione. Gli studiosi di scienze sociali sapevano che fra l’età e la frequenza con cui vengono commessi alcuni reati vi era una relazione sistematica e che gli adolescenti e i giovani violavano le norme del codice penale più degli altri. Di conseguenza, variazioni nella quota delle persone fra i 15 e i 25 anni si traducevano, per motivi puramente demografici, in variazioni nei tassi di criminalità. Era proprio quello che si era verificato in quel periodo. La crescita, negli anni Settanta e Ottanta, del peso numerico dei giovani aveva favorito quella di alcuni reati.

In secondo luogo, il grande aumento della criminalità poteva essere ricondotto a cambiamenti nelle opportunità. Già nel 1828, il penalista inglese Charles Lucas, pur non potendo immaginare quali sarebbero state le tendenze dei reati contro il patrimonio un secolo e mezzo più tardi, aveva scritto:

coll’accrescersi della civiltà crescono gli oggetti utili e però la cupidigia, provocata naturalmente, trova maggiori occasioni ad usurpare, e quindi più tentazioni a delinquere. L’incivilimento offre più cose da rubare; dunque vi si debbono moltiplicare di più i delitti. Quindi non è che la proprietà sia più esposta al furto, ma gli è che vi sono assai più proprietà esposte al furto […]. L’incivilimento ne estende l’abuso precisamente perché ne estende l’uso (cit. in E. Ferri, Sociologia criminale, 1900, p. 290).

In effetti, durante gli anni Sessanta, nel corso del boom economico, la produzione di massa aveva inondato la penisola di beni capaci di soddisfare tutti i bisogni e tutti i gusti. Lo sviluppo del settore terziario e della distribuzione aveva reso questi beni sempre più visibili e accessibili per chi voleva impossessarsene con metodi illeciti. Erano stati aperti più negozi e la rete degli istituti di credito si era estesa. Vi era stata una tendenza alla miniaturizzazione di molti oggetti (televisori, registratori, computer, macchine fotografiche) che aveva reso più facile prenderli, trasportarli, nasconderli. Era aumentata la quota dei beni non adeguatamente protetti dai loro proprietari: per es., le auto, la cui diffusione era stata assai più rapida di quella delle strutture necessarie a dare loro riparo e protezione, ma anche le abitazioni, che restavano incustodite più a lungo, perché le famiglie si erano assottigliate e la quota della popolazione femminile che svolgeva un’occupazione extradomestica era aumentata. D’altra parte, l’accresciuta mobilità della popolazione, avvicinando le vittime potenziali ai potenziali autori dei reati, creando affollamenti, aveva favorito borseggi e scippi, rapine e furti di auto.

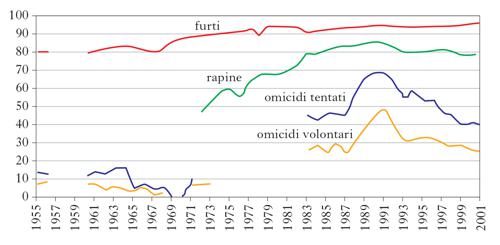

Questa nuova struttura delle opportunità aveva provocato una fortissima diminuzione dei rischi che correvano gli autori di questi reati e della certezza della pena. La quota dei delitti non risolti, per i quali cioè le Forze dell’ordine e la magistratura non erano state in grado di individuare il colpevole, aveva toccato in questo periodo il 90% per i furti, aveva oscillato fra il 70 e l’80% per le rapine, mentre era rimasta molto più bassa per gli omicidi (fig. 4).

Gli omicidi

Il tasso di omicidi è aumentato nel corso degli anni Settanta, raggiungendo un primo picco nel 1982; ha subito poi una flessione nei quattro anni seguenti e ha ripreso a salire rapidamente nel 1987, toccando, nel 1991, il livello più alto della seconda metà del Novecento. Questo aumento ha riguardato, in misura maggiore o minore, tutti i tipi di omicidio: quelli domestici, fra coniugi, genitori, figli; quelli provocati dai reati predatori, dai furti e dalle rapine; quelli per futili motivi, nati da alterchi e da risse. Ma ha riguardato anche gli omicidi di matrice politica.

In quel periodo vi furono infatti in Italia numerose stragi, con un alto numero di vittime: a piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969; a piazza della Loggia, a Brescia, il 28 maggio 1974; alla stazione di Bologna, il 2 agosto 1980. Ma vi furono anche molti omicidi politici con finalità terroristiche. Quello di Francesco Coco, compiuto nel 1976, fu il primo omicidio di un giudice rivendicato dalle Brigate rosse (BR). Il numero degli omicidi salì a 51 l’anno dopo, a 75 nel 1978 (anno in cui fu assassinato il leader della Democrazia cristiana Aldo Moro) e raggiunse il picco nel 1979, per poi diminuire nei tre anni successivi.

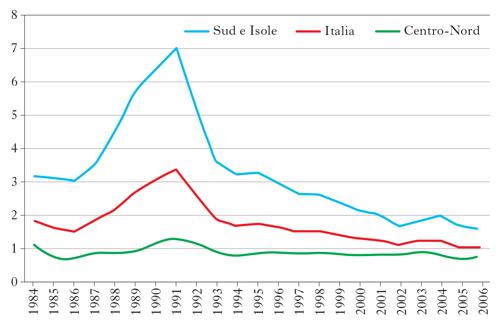

I dati disponibili mostrano tuttavia che la rapida crescita del tasso di omicidi culminata nel 1991 dipese in buona parte dai delitti della criminalità organizzata. Dal 1985 al 1991, il numero totale degli omicidi aumentò di 992 unità, ma oltre la metà di questi (per l’esattezza 522) fu di mafia, di camorra o ‘ndrangheta. Questo ci aiuta a capire perché la crescita interessò molto di più le regioni meridionali e insulari che quelle centrosettentrionali (fig. 5).

I sequestri di persona a scopo estorsivo

Nel 1969, ricomparve in Sardegna il sequestro di persona a scopo di estorsione, un reato assai grave che è stato definito «un tipico delitto italiano» (E. Ciconte, Un delitto italiano: il sequestro di persona, in La criminalità, 1997, p. 191), perché ha avuto nel nostro Paese una diffusione sconosciuta altrove. Esso era stato commesso anche in passato, nelle campagne sarde, a danno di proprietari di bestiame, ma, dalla fine degli anni Sessanta, iniziò a manifestarsi in forma sistematica e ad affermarsi anche in altre regioni italiane.

In Sardegna, in quel periodo, il sequestro di persona a scopo di estorsione prese il posto dell’abigeato, perché era sicuramente più remunerativo e più facile da compiere. Come nel 1967 affermarono alcuni pastori barbaricini, «prendere bestiame non conviene. Per guadagnare il tanto di un sequestro è necessario stare tutta la vita rubando bestiame, e poi uno è nascondere una persona, uno è nascondere dieci vacche o cento pecore» (Ciconte, Un delitto italiano, cit., p. 192) – come recita un vecchio proverbio sardo, «gli uomini, al contrario delle pecore, non belano».

Negli anni Settanta e Ottanta, questo tipo di reato si diffuse in quasi tutte le regioni italiane, con l’eccezione della Valle d’Aosta, del Friuli, del Molise e della Basilicata. Il numero dei sequestri di persona crebbe continuamente, raggiungendo il picco nel 1977 (con 75 casi), ma restando assai elevato fino al 1983. In alcune regioni (per es., in Toscana o in quelle con essa confinanti) i rapimenti furono compiuti da gruppi di sardi immigrati. Ma in altre essi vennero organizzati ed eseguiti dalla ‘ndrangheta calabrese, dalla mafia siciliana o, più raramente, da gruppi ideologizzati per motivi politici. Dal 1984, il numero di questi delitti diminuì rapidamente, dapprima nell’Italia continentale e poi anche in Sardegna. Dal 1969 al 1998, furono compiuti in Italia 694 sequestri di persona a scopo di estorsione. Il 24% di questi avvenne in Lombardia, il 19% in Calabria, il 16% in Sardegna. A coloro che li organizzavano fruttarono oltre 320 miliardi di lire. Nel 70% dei casi gli ostaggi vennero liberati dai rapitori, nel 19% riuscirono a fuggire o furono salvati dalle Forze dell’ordine, nell’11% persero la vita.

Pur presentando qualche diversità, tutti questi sequestri avevano delle caratteristiche comuni (P. Marongiu, I sequestri di persona, in La criminalità in Italia, a cura di M. Barbagli, U. Gatti, 2002). Erano pianificati e organizzati accuratamente, raccogliendo informazioni precise sulle vittime potenziali, sulle loro condizioni finanziarie, sulla loro protezione, il loro stile di vita, i loro movimenti. Erano compiuti da un commando di 6-7 persone, armate e mascherate, che tendevano l’agguato vicino all’abitazione dell’ostaggio o sul percorso che faceva abitualmente per andare a lavorare. Prevedevano il trasferimento della persona sequestrata in un luogo sicuro, spesso in una grotta o in una casa abbandonata nella campagna, dove il prigioniero veniva sorvegliato da alcuni carcerieri e tenuto, per molte ore del giorno, legato, bendato e con le orecchie tappate, in modo che non potesse identificare il luogo nel quale si trovava, ed era spesso oggetto di violenza fisica (o sessuale), quando non veniva mutilato. Durante il periodo, talvolta molto lungo, del sequestro, gli organizzatori negoziavano con i familiari o i parenti del prigioniero la sua liberazione in cambio di una somma ingente di denaro. Il mancato pagamento del riscatto non portava sempre alla morte della vittima. Delle 274 persone sequestrate dal 1969 al 1997 per le quali non è stato pagato il denaro richiesto, quasi l’83% è tornato in libertà. D’altra parte, si sono verificati anche alcuni casi di persone che hanno perso la vita nonostante che il riscatto fosse stato pagato del tutto o in parte.

Essendo reati altamente visibili, ai quali i media hanno sempre riservato molto spazio, i sequestri di persona per estorsione spinsero il Parlamento italiano ad approvare nuove norme che inasprivano le sanzioni e concedevano a coloro che si fossero adoperati per rilasciare l’ostaggio senza contropartite una cospicua riduzione della pena (l. 14 ott. 1974 nr. 497). Ma queste norme non raggiunsero minimamente l’obiettivo che si proponevano e il numero dei sequestri rimase alto.

Quindici anni dopo, partendo dall’assunto che, se non avessero avuto alcuna possibilità di ottenere la somma richiesta, i criminali non si sarebbero più dedicati a queste imprese, il Parlamento approvò la l. 15 marzo 1991 nr. 82 che prevedeva l’obbligatorietà del «sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi» su provvedimento del giudice, e un sequestro facoltativo nei confronti di altre persone, nel caso in cui vi fossero motivi per ritenere che «tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima».

Mutando radicalmente il rapporto fra rischi e benefici, questa legge scoraggiò molti gruppi di potenziali criminali a organizzare nuovi sequestri di persona, dedicandosi magari ad altre forme di arricchimento illegale più facili e più remunerative come il traffico di sostanze stupefacenti.

Il calo dei reati nell’ultimo decennio del Novecento

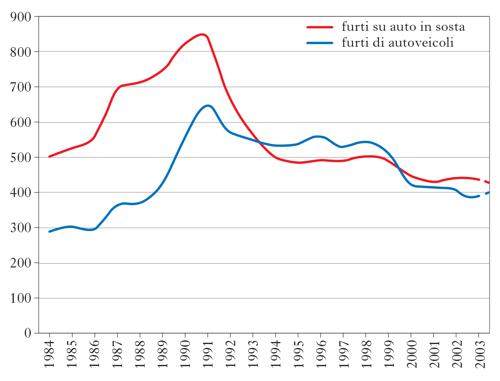

Raggiunto il picco della sua lunga fase espansiva nel 1991, l’andamento della criminalità iniziò l’anno dopo un’inversione di tendenza, che durò per tutto l’ultimo decennio del secolo, pur con un ritmo diverso a seconda dei reati. Il cambiamento maggiore riguardò gli omicidi, il cui numero crollò, passando da 1916 nel 1991 a 746 nel 2000 e tornando a quel tasso più basso nella storia postunitaria dell’Italia che avevano raggiunto durante gli anni Cinquanta e Sessanta. Forte e continua fu anche la caduta di alcuni reati contro il patrimonio (fig. 6). In quei nove anni, i furti di autovetture diminuirono del 34%, quelli di oggetti dalle auto del 47%, gli scippi addirittura del 59%. Invece i borseggi, i furti in appartamento e le rapine subirono una flessione fino al 1994, ma aumentarono nuovamente nei sei anni seguenti.

Tale inversione di tendenza non ha avuto luogo solo in Italia. Essa è iniziata negli Stati Uniti ed è arrivata poi in molti Paesi dell’Europa occidentale, dove la crescita dei reati contro il patrimonio e degli omicidi si è prima arrestata e poi è stata seguita dalla loro diminuzione. Questa riduzione può essere in piccola misura ricondotta a un mutamento demografico di segno opposto a quello verificatosi nel corso degli anni Settanta e Ottanta. La popolazione fra i 15 e i 24 anni, cioè in quell’età in cui la disponibilità a commettere reati è più elevata, dopo essere cresciuta fino al 1987, ha preso a diminuire e questo ha favorito l’inversione di tendenza nell’andamento della criminalità.

La diminuzione di alcuni tipi di furto e di rapina può essere spiegata con mutamenti avvenuti nelle opportunità di commettere tali reati, cioè perché agli occhi dei loro possibili autori, certi beni sono diventati meno interessanti, perché è cresciuta la loro ‘inerzia’ (ossia la resistenza che oppongono a chi cerca di sottrarli) o perché è diminuito il loro valore monetario nel mercato degli oggetti rubati. Se negli anni Novanta il numero di furti di oggetti dalle auto è fortemente diminuito è perché l’inerzia di tali oggetti è diventata maggiore di prima, perché le serrature delle auto sono diventate più difficili da aprire, perché il sistema del ‘frontalino’ e quello dei codici informatizzati hanno reso le autoradio più protette di un tempo. Analogamente, se il numero delle auto rubate ha subito una rilevante flessione, è perché la remuneratività di tale reato si è ridotta. Per la verità, questo non si è verificato per le macchine di grossa cilindrata e molto costose, perché il loro riciclaggio nei Paesi meno sviluppati è rimasto un’attività fiorente. È avvenuto però per quelle di piccola e media cilindrata, perché è diventato più difficile e meno conveniente di prima collocarle presso uno sfasciacarrozze che ne potesse ricavare dei pezzi di ricambio.

La forte diminuzione degli omicidi, avvenuta soprattutto laddove il loro numero era maggiormente aumentato fino al 1991 (fig. 5), è riconducibile alla crisi della mafia, iniziata nel 1992, quando, nel giro di sette mesi, furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e quando furono riorganizzate le Forze dell’ordine, con la creazione della Direzione investigativa antimafia (DIA) e della Direzione nazionale antimafia (DNA), e furono approvate nuove norme di protezione e di garanzia dei ‘pentiti’. Un contributo decisivo alla crisi della mafia venne infatti proprio dai pentiti, cioè dalla testimonianza dei mafiosi che avevano deciso di collaborare con la giustizia. Iniziate nel 1984, queste testimonianze divennero più numerose dopo che nel 1991 le leggi del 15 marzo nr. 82 e del 12 luglio nr. 203 stabilirono un complesso organico di norme per incentivare la collaborazione dei pentiti e per proteggere loro e i loro familiari.

Gli autori dei reati

Per lungo tempo, è stata opinione diffusa sia fra gli osservatori più avvertiti sia fra gli studiosi, che i ‘reati dei colletti bianchi’ (la corruzione, la concussione, l’appropriazione indebita, l’aggiotaggio, l’insider trading) fossero commessi esclusivamente dagli appartenenti alle classi più elevate, mentre quelli dei quali ci occupiamo in queste pagine (i furti, le rapine, gli omicidi) venissero compiuti prevalentemente dalle persone socialmente più svantaggiate. «Le classi dei lavoratori dove i salari sono più bassi e la disoccupazione più frequente – ha scritto all’inizio del Novecento uno dei maggiori studiosi in questo campo, Vincenzo Manzini – producono dovunque il maggior numero di ladri» (Trattato del furto e delle sue varie specie, 1905, vol. I, p. 286). Ricerche condotte con metodi diversi hanno però messo in luce che in Italia, nell’ultimo trentennio del Novecento, la relazione fra classe sociale di appartenenza e attività predatoria è stata tanto più forte quanto più grave era il reato. Mentre le rapine sono state compiute più frequentemente dalle persone più svantaggiate socialmente, i furti più lievi (per es., il taccheggio) sono stati commessi quasi nella stessa misura dagli appartenenti alle classi più basse e a quelle intermedie (la classe media impiegatizia e la piccola borghesia dei lavoratori autonomi).

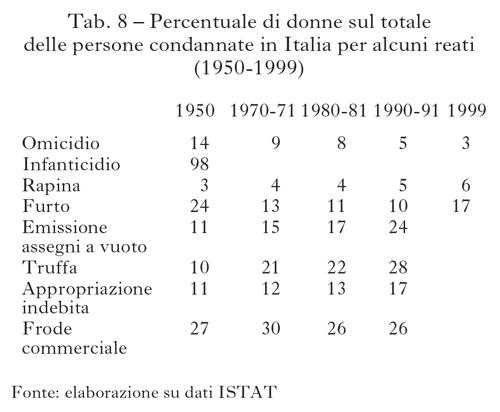

Esistono variabili che hanno influito e influiscono più della classe sociale sulla probabilità che una persona commetta uno dei reati che ci interessano. Una di queste è sicuramente il genere. Nella seconda metà del Novecento, in Italia, come per altro in altri Paesi occidentali, gli uomini hanno violato le norme penali più frequentemente delle donne. Vi sono tuttavia rilevanti differenze a seconda del tipo di reato. Quanto più questo era grave, tanto maggiori sono state le differenze di genere.

Nel 1991, in Italia, solo il 12% dei condannati per un delitto era costituito da donne. Ma questa percentuale era ancora più bassa nel caso delle rapine e degli omicidi, mentre era più alta per la frode nell’esercizio del commercio, l’emissione di assegni a vuoto e il taccheggio. Nell’Italia centrosettentrionale, delle persone fermate mentre stavano rubando in un grande magazzino nel 1990 e nel 1991, circa la metà erano donne.

Ci si sarebbe potuti attendere che le grandi trasformazioni sociali avvenute nella seconda metà del Novecento riducessero la differenza di genere nei comportamenti devianti, se non altro perché la crescita del numero di donne entrate nel mercato del lavoro ha creato nuove occasioni di illeciti penali. I dati della tab. 8 indicano tuttavia che così non è stato. Essi mostrano che, dal 1950 al 1999, le variazioni sono state assai diverse a seconda del reato. Per alcuni delitti, il peso delle donne è aumentato, per altri è rimasto lo stesso, per altri ancora è addirittura diminuito. È cresciuto nel caso dell’emissione di assegni a vuoto, di truffa e di appropriazione indebita. È stato costante, con qualche oscillazione, per le frodi commerciali e le rapine. Si è continuamente ridotto per gli omicidi. Se nell’immediato dopoguerra le donne costituivano il 14% dei condannati per aver ucciso qualcuno, alla fine del secolo erano solo il 3%.

In tutta la seconda metà del Novecento, come peraltro nel secolo e mezzo precedente, l’età degli individui ha influito fortemente sulla loro propensione a violare le norme penali. La tesi presentata nel 1835 dallo statistico belga Adolphe Quetelet, che questa disponibilità cresca molto rapidamente negli anni della gioventù, raggiunga il picco all’inizio dell’età adulta, per poi decrescere negli anni seguenti, ha trovato nuove conferme, in Italia come negli altri Paesi occidentali, nella seconda metà del Novecento. In questo periodo, a commettere i reati dei quali ci stiamo occupando sono stati soprattutto i giovani (maschi). L’età mediana a cui le persone residenti in Italia in questo periodo hanno violato le norme penali è stata di 22 anni per il taccheggio, di 23 per le rapine, di 24 per gli altri tipi di furto, di 28 anni per gli omicidi.

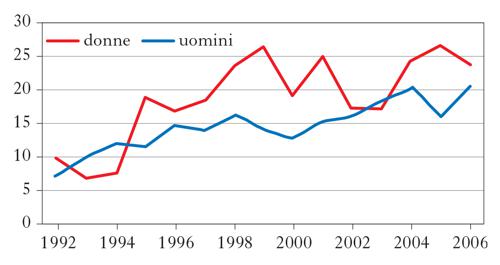

Nell’ultimo decennio del Novecento, al genere, l’età e la classe sociale si è aggiunto un quarto fattore che ha influito sulla disponibilità individuale a violare le norme penali: il luogo di nascita e l’immigrazione. I reati dei colletti bianchi hanno continuato a essere commessi esclusivamente dagli italiani. Ma fra gli autori degli altri reati hanno assunto un peso crescente gli immigrati. Nel corso degli anni Novanta, la quota degli stranieri sul totale dei denunciati e dei condannati è cresciuta fortemente, molto di più di quella sulla popolazione residente, per i furti e le rapine, la ricettazione, la produzione e il commercio di stupefacenti, il contrabbando e lo sfruttamento della prostituzione, l’estorsione e il porto abusivo di armi, il danneggiamento e la guida senza patente, le lesioni dolose, le risse, le violenze carnali e gli omicidi. Per fare solo un esempio, la percentuale degli immigrati sul totale delle persone denunciate per aver ucciso qualcuno è passata dal 3% nel 1990 al 19% nel 2000.

Un’alta quota degli stranieri denunciati per i numerosi reati che abbiamo ricordato era costituita da irregolari, cioè da persone senza permesso di soggiorno. Tale quota è stata tuttavia diversa a seconda dei delitti: più bassa (inferiore al 70%) per le lesioni dolose, lo sfruttamento della prostituzione, l’omicidio; più alta (oltre al 90%) per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le vittime

Il rischio di subire uno dei reati dei quali abbiamo parlato, cioè di subire uno scippo, un borseggio, un furto in appartamento, una rapina, un sequestro a scopo di estorsione o di essere uccisi è distribuito in modo diseguale fra i vari strati della popolazione e varia a seconda del sesso, dell’età, della classe sociale di appartenenza, del luogo di nascita e dello stile di vita.

Prendiamo in considerazione la classe sociale di una persona o di una famiglia. Nella seconda metà del Novecento, in alcuni Paesi occidentali (per es. gli Stati Uniti) sono state le persone delle classi più basse e svantaggiate a venire più frequentemente aggredite, borseggiate o scippate, mentre i furti in appartamento hanno colpito più spesso le famiglie ai due estremi della gerarchia sociale: quelle con reddito più basso e quelle con il reddito più alto. In Italia invece, stando ai dati ISTAT, a parità di sesso e di età, il rischio di subire uno scippo o un borseggio, una rapina o un furto senza contatto è stato tanto maggiore quanto più era elevata la classe sociale di appartenenza di un individuo. Analogamente, in questo periodo, le famiglie della borghesia (di imprenditori, dirigenti, professionisti) sono state più spesso vittime di un furto della prima casa e dell’auto di quelle delle altre classi sociali. Sappiamo inoltre che i sequestri di persone compiuti fra il 1969 e il 1997, colpirono principalmente (nell’81% dei casi) gli uomini appartenenti ai ceti più agiati, imprenditori, dirigenti, professionisti, grossi commercianti, ricchi proprietari immobiliari.

Anche il genere costituisce una differenza. Le donne hanno subito scippi e borseggi con una frequenza doppia degli uomini, mentre questi ultimi sono stati rapinati con una frequenza tripla delle prime. Nella seconda metà del Novecento, gli uomini sono stati vittime di un omicidio da 3 a 9 volte più delle donne. Tuttavia, la differenza fra il rischio degli uni e delle altre di essere uccisi è variata considerevolmente nel corso del tempo (fig. 7). Ha toccato il punto più alto (maggiore di 9,7 volte) nel 1944. Ha subito una fortissima flessione alla fine del dopoguerra e ha continuato a diminuire durante gli anni Cinquanta e Sessanta, raggiungendo il punto più basso (1,8 volte) nel 1970. È cresciuto di nuovo considerevolmente negli anni Settanta e Ottanta, arrivando a un altro picco (8,5 volte) nel 1989. Da allora è nuovamente calata durante negli anni Novanta. In sintesi, è facile rilevare che la differenza fra i generi nella probabilità di essere uccisi è tanto maggiore quanto più alto è il tasso di omicidio. Il motivo principale di questo andamento è che il tasso di omicidi in famiglia, che colpiscono più spesso le donne, è più costante di quello delle uccisioni dovute a risse, a vendette, alla criminalità comune e a quella organizzata, autori e vittime delle quali sono quasi esclusivamente gli uomini.

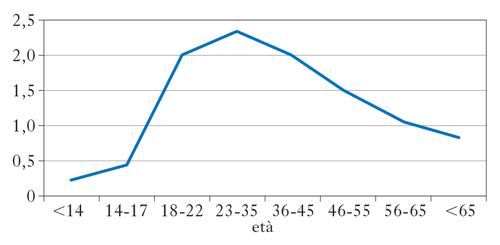

Anche l’età è stata una fattore di rischio, seppure in modo diverso a seconda dei reati. La relazione che l’anno di nascita ha avuto con gli scippi e i borseggi può essere raffigurata come una curva con due picchi. Sia nella popolazione maschile sia in quella femminile, i tassi di vittimizzazione hanno toccato il punto più alto a 14-24 anni, per diminuire nelle classi di età successive e salire nuovamente a 55-64 anni. Il rischio di essere rapinati è invece massimo fra i giovanissimi (14-24 anni), specialmente maschi, e decresce all’aumentare dell’età. La probabilità di essere uccisi è raffigurabile con una U rovesciata: cresce fino a 23-35 anni e poi decresce (fig. 8).

Nell’ultimo ventennio del Novecento, man mano che in Italia cresceva la popolazione immigrata dall’estero, è diventato un fattore di rischio anche il luogo di nascita. Gli italiani correvano più frequentemente questo rischio per i furti di auto, in appartamento e in negozio, gli stranieri provenienti dai Paesi ricchi per i borseggi, quelli dai Paesi poveri per gli omicidi, gli scippi, le rapine, le lesioni dolose e le violenze sessuali. Alla fine degli anni Novanta, nella popolazione da 18 a 59 anni (cioè quella nella quale si concentravano le vittime dei reati che ci interessano), gli immigrati dai Paesi poveri (o in via di sviluppo) erano circa il 3%. Ma fra le vittime dei delitti che abbiamo ricordato, la loro quota era da tre a sei volte più alta. Prendiamo, per es., il più grave di questi delitti, l’omicidio. Già nel 1992, la percentuale dei nati all’estero sul totale degli uccisi nel nostro Paese era del 6,2%. Ma dopo di allora tale quota è aumentata rapidamente. L’aumento è stato più forte nella popolazione femminile che in quella maschile. Alla fine del secolo, il 15% delle vittime maschili e il 25% di quelle femminili erano straniere (fig. 9).

La distribuzione diseguale dei rischi di subire un reato fra i vari strati della popolazione è stata spiegata dalla teoria delle attività abituali (routine activity approach), secondo la quale se i membri di un gruppo sono vittime di un delitto più spesso di altri è perché si verifica almeno una delle seguenti tre condizioni. In primo luogo, sono maggiormente esposti ai potenziali criminali (prossimità). In secondo luogo, costituiscono un bersaglio più interessante per questi ultimi perché possiedono beni con un maggior valore economico o simbolico (remuneratività). In terzo luogo, sono meno difesi (accessibilità). La presenza di tutte e tre queste condizioni fa crescere considerevolmente il rischio di vittimizzazione. Queste condizioni dipendono a loro volta dallo stile di vita e dalle attività abituali delle persone, oltre che dalla posizione che queste occupano all’interno della società (l’occupazione, il livello di reddito, il comune e il quartiere in cui abitano) e dalle loro caratteristiche sociodemografiche (l’età, il genere, la classe sociale).

Se i sequestri di persona hanno colpito soprattutto gli uomini più agiati è perché coloro che li hanno organizzati e realizzati pensavano che solo dalle loro famiglie essi avrebbero potuto ricavare ingenti somme di denaro. Analogamente, se a subire scippi e borseggi, rapine e furti in appartamento sono più spesso le persone delle classi medio-alte è perché gli autori di tali reati sono convinti che questi bersagli siano più remunerativi.

Se a parità di genere e di età, del tipo di comune di residenza e della zona geografica, le persone più mobili, che viaggiano più spesso e che escono più frequentemente la sera dopo cena, hanno maggiori probabilità di subire un’aggressione, un furto senza contatto o un borseggio è perché sono maggiori la loro prossimità e accessibilità. Se, per es., i francesi, i tedeschi e gli inglesi che negli anni Novanta hanno trascorso qualche mese nel nostro Paese, per turismo, lavoro o studio, sono stati borseggiati più frequentemente degli italiani, dei marocchini, dei tunisini o degli albanesi (residenti in Italia in quegli anni) è sia perché avevano più beni e di maggior valore sia perché erano molto mobili, stavano in giro molte ore del giorno, spesso in quei luoghi affollati che facilitano questo tipo di reato.

Se, a parità di altre condizioni, a subire rapine, aggressioni violente e omicidi sono più spesso i giovani è perché la loro prossimità ai potenziali autori di reato è maggiore. Se vengono colpiti più i maschi delle femmine è per la stessa ragione. In altre parole, se a essere aggrediti, rapinati e uccisi sono più frequentemente i giovani maschi è perché questi passano una buona parte del loro tempo con altri giovani maschi, fra i quali si trovano più frequentemente coloro che commettono questi delitti.

Se gli omicidi avvengono più frequentemente all’interno dello stesso gruppo (i giovani maschi) è perché le persone che ne fanno parte hanno maggiori occasioni di interagire e l’interazione favorisce sia la cooperazione sia il conflitto. Questo ci aiuta anche a capire perché, negli anni Novanta, gli immigrati in Italia dai Paesi più poveri siano stati uccisi più frequentemente di quelli dai Paesi più ricchi e degli autoctoni. Come abbiamo visto, nell’ultimo decennio del Novecento, la quota dei primi sul totale delle persone denunciate e arrestate per aver commesso alcuni delitti è sempre stata molto maggiore di quella sulla popolazione residente.

Ma gli immigrati hanno colpito più spesso un connazionale o un immigrato proveniente da un Paese vicino che un italiano. La criminalità all’interno dello stesso gruppo nazionale è variata tuttavia a seconda della frequenza con cui coloro che ne fanno parte interagiscono. È stata dunque diversa a seconda dei reati: fortissima per gli omicidi, forte per le violenze sessuali e le lesioni dolose, meno accentuata per le rapine, ancora minore per i borseggi. Gli omicidi, le lesioni dolose e le violenze sessuali vengono infatti commessi più spesso fra familiari, parenti, amici, conoscenti, i borseggi fra estranei.

Ma la frequenza degli omicidi all’interno dello stesso gruppo varia in modo significativo anche a seconda del Paese di origine. Uccidono più frequentemente un connazionale, per es., i cinesi, che vivono molto più concentrati nello spazio (in enclave etniche) rispetto ad altri gruppi e dunque hanno più occasioni di interagire. Infatti, su 100 persone nate in Cina denunciate per aver commesso un omicidio ben 92 hanno colpito una persona del loro stesso Paese. Subito dopo i cinesi, nella frequenza con cui hanno ammazzato un connazionale, troviamo gli immigrati da altri Paesi asiatici e gli albanesi, seguiti dai rumeni, i marocchini e i tunisini.

Bibliografia

D. Archer, R. Gartner, Violence & crime in cross-national perspective, New Haven 1984.

S. Somogyi et al., Analisi storica delle caratteristiche demografiche, sanitarie e socio-economiche del fenomeno degli omicidi in Italia dal 1866 al 1979, Roma 1986.

M. Barbagli, L’occasione e l’uomo ladro, Bologna 1995.

R. Canosa, Storia della criminalità in Italia dal 1946 a oggi, Milano 1995.

La criminalità, a cura di L. Violante, Torino 1997.

ISTAT, La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione, Roma 1999.

La criminalità in Italia, a cura di M. Barbagli, U. Gatti, Bologna 2002.

M. Dondi, La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, Roma 2004.

C. Pavone, Una guerra civile, Torino 2006.

M. Barbagli, Immigrazione e sicurezza in Italia, Bologna 2008.

A. Colombo, L’andamento generale della criminalità, in Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia, a cura di M. Barbagli, A. Colombo, Roma 2011, pp. 1-38.