Monete e banche nel secolo del ducato d'oro

Monete e banche nel secolo del ducato d'oro

Il secolo del ducato veneziano d'oro

Nel Quattrocento il ducato veneziano d'oro era la moneta dominante nel mondo mediterraneo, sostenuto vigorosamente dalla sua costanza nel tempo, persino nell'impronta, con l'immagine del Cristo benedicente entro un'ellisse di perline - su una faccia - e del doge che in ginocchio riceve dall'evangelista Marco, patrono della città, un vessillo con una croce sull'asta - sull'altra faccia. Era la moneta del grande commercio, dei pagamenti a distanza e di quelli privilegiati, della tesaurizzazione: "ducatus [leggiamo in una deliberazione del senato del 1454] qui per totum orbem erat in maximo culmine et fama".

Aveva preso il posto del fiorino, che nel secolo precedente era stato il conio aureo imitato un po' ovunque, soprattutto nel mondo occidentale, dove erano molte le monete d'oro che circolavano con questo nome, anche quando avessero poca somiglianza con quella fiorentina. Il ducato dominava incontrastato nel Mediterraneo orientale, mentre il fiorino aveva maggiori preferenze in Occidente, come è testimoniato dai ripostigli noti, dove le due aree appaiono distinte abbastanza nettamente. Ma anche in Francia, in Boemia, a Milano e nella stessa Firenze in questo secolo la moneta d'oro non viene più chiamata col nome di fiorino, bensì con quello di ducato (1).

A declassare il fiorino, con le difficoltà politiche di Firenze, contribuirono le cattive imitazioni, ma nell'affermazione del ducato ebbe una parte importante la grande espansione del commercio veneziano. Questa peraltro era la condizione prima per alimentare una continuità di emissioni in un paese che doveva importare le paste monetabili.

Il ducato era stato coniato per la prima volta nel 1285, dichiaratamente sul modello del fiorino: era una moneta - si legge nella deliberazione del 30 ottobre 1284 che la istituiva - "tam bona et fina per aurum, vel melior ut est florenus". Poiché se ne dovevano tagliare 67 da una marca, equivalente a grammi 238,499, ogni pezzo veniva a pesare grammi 3,559, una precisione, questa, da ritenersi puramente teorica per i limiti delle tecniche di fabbricazione. I margini erano però minimi. Neppure le tecniche di raffinazione erano tali da pervenire all'eliminazione di ogni impurità, per cui di fatto il titolo era di 997/1.000, almeno secondo le verifiche dei numismatici, ma le prime emissioni sono lodate da costoro per "il gusto e la finitezza del disegno" e per la "molta rotondità e rilievo" del conio, con un notevole progresso rispetto alle monete precedenti, di scuola bizantina (2). Il peso venne lievemente ritoccato nel 1491 e altre due volte nella prima metà del Cinquecento, del monetaggio e del signoraggio e quelli che ne ricavavano i dazi. La città era al centro di un sistema di scambi, con flussi di denaro e di merci in varie direzioni, nelle complementarità della funzione di intermediazione e di ridistribuzione che esercitava su larga scala; un grande mercato dell'oro e dell'argento e un movimento di monete ad alto valore unitario richieste dai traffici a largo raggio di spezie, di panni, manifatture varie e altre merci di pregio.

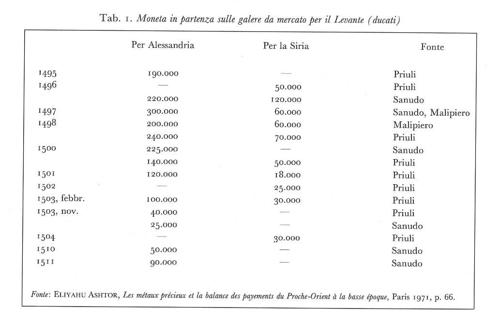

Dai cronisti l'esportazione di moneta attraverso i convogli di galere diretti in Levante veniva registrata con compiacimento, perché era assunta come indice della floridezza della città. Lo era? Certamente sì, se consideriamo i meccanismi commerciali dei quali era un elemento essenziale. Nel 1433, secondo la Cronaca Morosini, le galere per il Levante trasportarono monete per 460.000 ducati. Per l'ultimo ventennio del Quattrocento una stima di Eliyahu Ashtor parla di 300-360.000 ducati l'anno in moneta per Alessandria e la Siria, su un totale annuo di 450-550.000 ducati, moneta e merci (9).

I carichi di moneta potevano variare in relazione alle notizie e alle previsioni sulla situazione dei mercati orientali e alle fluttuazioni della piazza di Rialto, ma si mantenevano sempre su valori elevati. Per il periodo 1495-1511 Ashtor ha raccolto i dati forniti dai cronisti nella seguente tabella (10). Ad essi si deve concedere la massima fiducia, perché provengono da fonti ufficiali, e la quantità annua di moneta esportata deve considerarsi molto maggiore se ai carichi delle galere aggiungiamo quelli sulle altre navi, per i quali abbiamo dati soltanto frammentari. La documentazione che ci è pervenuta su questi movimenti è estremamente povera, così come è andata perduta tutta quella relativa alle coniazioni, sulle quali non abbiamo, per quest'epoca, nessun dato quantitativo diretto. Per Philip Grierson un'esportazione regolare di 300.000 ducati implicherebbe una produzione annua di circa un milione di ducati (11).

Libere erano importazione ed esportazione di monete e di metalli monetari, con limitazioni temporanee in congiunture particolari e restrizioni per i forestieri e preferenze per i Veneziani, che peraltro rientravano in gran parte nel quadro delle ordinarie regolazioni dell'attività mercantile. In certe fasi l'importazione comportava l'obbligo della registrazione e della vendita di una quota alla Zecca. L'argento poteva essere esportato anche in verghe bollate dalla Zecca, a garanzia del titolo e del peso.

L'arringa del doge Mocenigo

Notizie di grande importanza sulle esportazioni di moneta sono fornite dalla celebre arringa del doge Tommaso Mocenigo dell'aprile 1423, la cui attendibilità è stata più volte discussa per qualche incertezza della tradizione scritta e soprattutto per le proporzioni di certi dati, che non sembrerebbero del tutto applicabili alle realtà veneziane. Di quelli che si riferiscono alle finanze Gino Luzzatto ha trovato conferme dirette nella documentazione ufficiale, e pure nella sua prudenza non respinge la cifra dei dieci milioni di ducati che la città "mandava ai trafegi [...] de cavedal per tutto el mondo, tra cum nave, gallie et altri navilii" (12). E Frederic C. Lane - che già aveva sottoposto ad un rigoroso esame critico i dati sulle attività marittime, accertandone l'esattezza anche alla luce delle altre testimonianze disponibili in un lavoro più recente (13) ha ripreso l'analisi del testo per vagliare le cifre delle emissioni monetarie e delle esportazioni veneziane d'oro e d'argento.

Numerose le divergenze tra i manoscritti che ci sono pervenuti, soprattutto in questa parte più ricca di cifre, che sembra aver messo a dura prova l'attenzione e la diligenza dei copisti, ed è chiara la preoccupazione - che del resto ispira tutto questo discorso, in favore di un preciso orientamento politico - di mettere in risalto gli aspetti favorevoli, forse con qualche amplificazione, tuttavia nei limiti del verosimile. Vorrei aggiungere che il fatto che il discorso dogale non figuri nella documentazione ufficiale non infirma affatto la sua attendibilità, perché testi del genere normalmente circolavano in forma privata, riprodotti liberamente. Non c'era la pratica di registrarli.

Lo storico americano non trova troppo elevata la quantità di moneta che si dice battuta ogni anno, cioè 1.200.000 ducati d'oro e 800.000 d'argento, "tra mezanini, grossi et soldi". Sono valori molto alti, e sarebbe difficile credere che esprimano la produzione ordinaria della Zecca, ciò con riguardo sia al suo potenziale sia alla capacità d'assorbimento del mercato.

È verosimile che le quantità che ci vengono proposte riguardino le emissioni di un'annata di massima attività. La Zecca veneziana, infatti, come ogni altra dell'epoca, non operava a ritmo continuato ma alternava intensi cicli di lavorazione a fasi nelle quali restava praticamente inattiva, spesso - come negli anni che precedettero l'arringa del doge - per difficoltà nei rifornimenti delle paste; allora il prezzo di quelle d'argento era stato aumentato più volte per favorirne la presentazione da parte dei mercanti. Nel novembre 1417 il senato lamentava come la coniazione di monete di metallo bianco "da molti mexi in qua la è anda' in dessolution et reduta quasi a niente" (14). Lo stesso motivo sarà alla base delle riduzioni di personale deliberate nel 1521 (15).

Per questo tetto raggiunto dalle emissioni veneziane Lane dà molta importanza all'abolizione del blocco delle esportazioni d'oro e d'argento dall'Ungheria e dalla Germania imposto da Sigismondo. Nel triennio 1418-1420 passaggi delle Alpi erano rimasti chiusi, con una caduta delle importazioni d'argento, nel 1419, ad un quarto degli arrivi annuali degli anni precedenti. Nel 1421 la circolazione nella città e nel territorio soggetto era inquinata da "multi frisachesii et monete false et stronzate atque fracte", con grave danno pubblico e privato (16). Fortunatamente nello stesso anno i divieti imperiali alle esportazioni vennero limitati e due anni più tardi del tutto eliminati. Un altro elemento che poté contribuire a gonfiare le straordinarie emissioni celebrate dal Mocenigo fu sempre secondo il Lane la rifusione di una cospicua quantità di monete d'argento di vecchio conio, che vennero ritirate dalla circolazione e sostituite con altre più leggere.

Purtroppo solo a partire dalla fine del Cinquecento disponiamo di serie e di informazioni di una certa consistenza sulle emissioni di monete e sulla quantità di paste entrate in Zecca (17). I pochi elementi di varia natura che abbiamo per il periodo precedente permettono solo qualche stima sulla scala delle operazioni in certi momenti, ma anche il non molto che sappiamo autorizza a ritenere che i dati dell'arringa dogale siano alla misura del potenziale della Zecca veneziana, sia pure in una fase di impegno eccezionale, forse ai limiti delle forze. Lane ha tradotto in numero di pezzi di ciascun tipo il valore in ducati delle monete d'argento emesse: sono più di venti milioni, tra grossi, soldini, mezzanini, tenendo conto soltanto di quelli esportati.

Nel suo discorso il doge Mocenigo indica anche la destinazione di queste correnti d'argento monetato, sempre riferite al periodo di un anno: grossi per oltre 31.000 ducati in Siria e in Egitto; grossi, soldini, mezzanini per 100.000 ducati in Terraferma; grossi e soldini per 50.000 ducati alle colonie marittime; soldini per 100.000 ducati per l'Inghilterra. Rispetto alle emissioni figura una rimanenza per Venezia - "lo resto roman in Veniexia" - che lo storico americano calcola in circa 520.000 ducati di valore. Riconsiderandola, Frederic C. Lane e Reinhold C. Mueller (18) la trovano eccessiva, quando si reputi in aggiunta alla massa già in circolazione, perciò suppongono che una parte di essa possa aver preso il posto di quella ritirata dalla circolazione e rifusa, e altre monete siano emigrate a Treviso e a Padova, che avevano lo stesso circolante e le stesse quotazioni della capitale, pur con un grado minore di monetizzazione.

Questa distribuzione geografica dei flussi di moneta veneziana caratterizza la prima parte del Quattrocento e in qualche aspetto si prolunga anche nei decenni successivi. Guardandola dal lato puramente monetario, senza tener conto delle connessioni coi movimenti commerciali o di altra natura, bisogna considerare i bisogni derivanti dall'estendersi del dominio in Terraferma e in Dalmazia (19). Venezia chiuse le zecche locali e non tardò ad imporre sui nuovi territori la propria sovranità monetaria, sostituendovi con coni propri la moneta in circolazione. Fissato un congruo termine - si legge in una deliberazione del senato del 14 febbraio 1406 per Vicenza e Verona - "non volumus quod expendatur alia moneta quam moneta facta in cecha nostra" (20). Richiamando al cambio a prezzo ridotto la vecchia moneta, l'operazione venne affidata soprattutto alle monete d'argento a basso titolo, i piccoli, i quattrini, i duini, i bagattini, i torneselli, che vennero emessi in gran numero. È difficile concordare col Papadopoli - il quale fonda la sua supposizione sulla rarità dei pezzi che si sono conservati fino a noi - che la quantità emessa fu nei limiti del fabbisogno (21). E molto più probabile che sia stata emessa in abbondanza e che sia poi finita col servire da materia prima per nuove coniazioni.

Era prassi normale che le città trasferissero il peso delle svalutazioni sulle campagne, le capitali sul territorio soggetto, e Venezia certamente non vi si sottrasse. I meccanismi furono il cambio forzoso della moneta dei regimi cessati, pagamenti pubblici in moneta piccola, drenaggio delle monete pregiate d'oro e d'argento attraverso l'esazione delle entrate tributarie. È possibile che il movimento sia stato accelerato da operazioni speculative private e dalla tesaurizzazione, che ovviamente si volgeva alle specie migliori. Le monete d'argento persero progressivamente il loro contenuto di fino. Il peso del grosso diminuì di un quinto (da grammi 1,987 a 1,6) dàl 1387 al 1421, e di altri 0,198 grammi (da grammi 1,6 a 1,402) dal 1429 al 1444. Anche il titolo venne leggermente diminuito nel 1429, preferendosi dunque la manovra sul peso, che era scoperta, a quella sul titolo, che essendo di più difficile controllo da parte della gente comune si sarebbe potuto configurare come una frode. Tra il 1399 e il 1472, attraverso sei riduzioni, il contenuto d'argento fino del soldino calò da grammi 0,432 a 0,310 (22), ma in verità l'intervallo tra i vari tagli - da un minimo di quattro anni ad un massimo di ventotto - non dà l'impressione di una caduta rovinosa.

C'è una lunga tradizione di condanna di queste manipolazioni dell'intriseco delle monete, che vengono viste soprattutto come strumenti di finanza straordinaria - per procurare all'erario dei facili proventi con l'aumento del margine di signoraggio - e si inquadrano volentieri tra le forme di sfruttamento dei gruppi dominanti a danno dei più deboli, mentre è possibile che certi svilimenti vadano semplicemente ricondotti a difficoltà di reperimento della materia prima. È un'interpretazione, quella finanziaria, che peraltro qui ha il conforto di formule ricorrenti del tipo di quella che troviamo in una deliberazione del senato del 22 febbraio 1442, dove si sottolinea la necessità "hoc tempore penurie pecuniarum" di "recuperare pecuniam per omnem modum et viam honestam" (23), dunque anche attraverso la monetazione. Più volte, è vero, certe difficoltà - forse più di tesoreria che di bilancio - erano state affrontate con questo mezzo, abbandonando così la sana politica tradizionale richiamata in una deliberazione senatoriale del 10 gennaio 1362: "cum antiqui nostri se non delectassent in faciendo magnum lucrum monete que bateretur in nostra cecha" (24).

Sui proventi della coniazione la Signoria faceva certamente affidamento, e soprattutto quelli dell'oro vanno collegati con la politica veneziana di libera esportazione delle monete. Nel Quattrocento non dovevano raggiungere entità cospicue, anche se nel quadro relativamente limitato delle entrate erariali finivano con l'avere un'incidenza forse superiore all'apporto effettivo, almeno per le stime che possono farsi sulla base dei pochi dati disponibili. È vero però che nel 1416 si presero dei provvedimenti perché non venisse alterata la qualità del ducato, temendo che ad Alessandria e in Siria dove lo conoscevano bene potessero sospettare che non venisse più coniato della solita finezza e perciò lo respingessero con danno per l'erario (25).

Nel caso delle monete d'argento a basso titolo bisogna anche considerare che il costo di fabbricazione era molto elevato, nella misura in cui si lavorava una grande quantità di pezzi di poco valore unitario, per cui l'utile della Zecca era piuttosto contenuto. Se questo è vero per il Sei e Settecento, un periodo per il quale abbiamo più notizie (26), a maggior ragione dovrebbe esserlo per quello precedente, nel quale l'officina monetaria aveva un'attrezzatura tecnica e soprattutto esperienze di lavorazione certamente inferiori. Comunque, parrebbe di poter escludere che le entrate straordinarie provenienti da coniazioni anche massicce di moneta piccola riuscissero veramente a risolvere problemi finanziari di un rilievo che non fosse modesto. L'idea di guerre finanziate dai margini di guadagno sull'emissione di monete alleggerite nel peso e/o nel titolo è poco sostenibile, almeno a Venezia, dove peraltro la Zecca era in gestione diretta, sotto l'autorità di vari consigli e magistrature, con forte presenza di nobili mercanti ai quali le sorti della circolazione monetaria, per i riflessi sui propri affari, stavano a cuore non meno di quelle delle finanze statali.

Gli utili della monetazione venivano assicurati per grandissima parte dal ducato, le cui paste affluivano in abbondanza alla Zecca. Esso può esser visto come un prodotto industriale, perché la lavorazione nell'officina monetaria veneziana, col conio che ne garantiva il peso e la finezza e ne assicurava il facile collocamento in tutto il mondo a condizioni vantaggiose, conferiva alla materia prima un notevole valore aggiunto. L'impronta ovunque notissima dell'evangelista Marco apriva alla moneta una circolazione privilegiata. In qualche misura contribuivano ai proventi della monetazione anche le monete grosse d'argento, delle quali talvolta si lamentava l'esodo a danno della circolazione locale.

Ma per queste copiose emissioni di moneta piccola per la Terraferma quella finanziaria non dovrebbe costituire la sola spiegazione, in ogni caso non la migliore. A parte l'opportunità di sostituire il vecchio numerario ritirato dalla circolazione, esse soddisfacevano l'accresciuta domanda di moneta per effetto sia della ripresa demografica che si registrò a partire almeno dagli anni centrali del Quattrocento, sia di una certa crescita economica che s'accompagnò con l'unificazione del territorio, per la formazione di un mercato di notevole estensione e per lo stimolo offerto da un centro urbano e commerciale come Venezia. Se Padova ebbe un aumento demografico abbastanza contenuto, nel primo secolo di dominazione veneziana Verona ne conobbe uno considerevole, fondato su una fase di prosperità, in particolare nell'ultima parte del Quattrocento, un aumento che con varia intensità toccò presumibilmente tutto lo Stato veneto (27). I benefici dell'unificazione, imperfetta quanto si voglia, si poterono cogliere dopo un periodo di assestamento o, se si preferisce, di transizione, nel quale la rottura di certi vincoli della produzione locale poté ad esempio determinare nelle città suddite qualche problema d'approvvigionamento delle derrate, ma a lungo andare l'agricoltura ebbe uno sviluppo sconosciuto all'epoca delle vecchie legislazioni annonarie, che costringevano la produzione negli angusti limiti locali, deprimendo i prezzi e non incoraggiando gli investimenti. La storiografia che parla di crisi è costretta a cercare i suoi argomenti nel Seicento, quando i tempi erano difficili per tutti, non solo per i territori soggetti a Venezia.

L'aumento dello stock monetario ebbe certamente i suoi aspetti positivi. Esso realizzava una delle situazioni privilegiate dell'idea medievale di moneta. Comunque, per tonificare la circolazione forse non c'era altro mezzo, e in caso di prolungata insufficienza di circolante si sarebbe aperta la strada all'invasione di moneta piccola straniera, che era un male peggiore. Infatti nel 1422 il senato costatò con rammarico che i bagattini stampati per la parte occidentale della Terraferma erano spariti dalla circolazione, mentre aveva preso corso "quedam moneta ducis Mediolani vocata sesini" (28). Dunque, se la politica veneziana peccò in qualche cosa non fu per eccesso di emissioni ma per errori tecnici di altro ordine. In ogni caso nel novembre 1442 il senato ordinò la cessazione delle coniazioni di moneta piccola per la Terraferma, nell'opinione che la grande quantità che ne era stata stampata avrebbe inevitabilmente finito col costringere ad impiegarla nel pagamento dei dazi (29), che è come dire a rispedirla a Venezia. Pure se si guardò meno al beneficio che avrebbe potuto trarne la Terraferma che non agli interessi veneziani, questo beneficio ci fu egualmente, anche se riflesso.

Le vicende delle guerre monetarie col Ducato visconteo sono note per studi recenti molto ben informati (30). Luoghi dello scontro furono soprattutto Verona e Vicenza e più tardi Brescia e Bergamo, dove le monete del Milanese circolavano con larghezza, sia come eredità delle passate dominazioni sia per gli scambi tra regioni limitrofe, ma di là si spargevano senza difficoltà per tutto il territorio veneto, fino alla stessa capitale.

I flussi di coni milanesi e mantovani a basso titolo, "qual de fora sono bianchizati e tutto el resto sì è rame" (31), e le difficoltà di rifornimento dell'argento nella parte centrale del secolo portarono al bando delle monete estere e, come abbiamo visto, a coniazioni e riconiazioni di moneta veneta di valore intrinseco sempre minore. Per specie monetarie che si somigliavano non ci si poteva aspettare che le masse presso le quali avevano largo uso, in gran parte illetterate - e, si dovrebbe aggiungere, con limitatissima disponibilità di bilance e di altri strumenti di verifica -, sapessero distinguere le nazionali dalle estere, le vere dalle false se non dal colore e forse dallo spessore. Comunque, di moneta piccola ne era stata emessa tanta, con varia giustificazione, che aveva inondato la Terraferma, dove praticamente non ne circolava altra. Essa cominciava ad invadere anche Venezia: nel 1456 il maggior consiglio interveniva energicamente, deliberando che in avvenire non si coniassero quattrini o piccoli senza suo ordine. Ma l'anno successivo se ne coniarono di nuovo, come se il divieto non esistesse.

I grossetti con la falsa "stampa venetiana" emessi dalla Zecca di Milano causarono perdite gravissime. Con questa monetina, infatti, si faceva incetta di ducati d'oro, depauperandone la circolazione, e si provocavano gravi sconcerti nelle vendite al minuto, in certe zone fino alla chiusura degli esercizi, per gli sconvolgimenti e gli attriti delle operazioni di cambio.

Se in queste esperienze di coniazioni e riconiazioni di moneta piccola con valore intrinseco sempre minore rispetto a quello legale è dato di vedere un aspetto positivo, si potrà rilevare che, pur senza averne la consapevolezza, le autorità monetarie erano ormai sulla strada del suo trattamento come moneta segno. Passeranno altri due secoli prima che Geminiano Montanari, professore nello Studio patavino, insegni che ciò che importa è la regolazione della quantità, mentre se la moneta piccola fosse battuta a pieno valore intrinseco potrebbe paradossalmente nascerne "qualche sconcerto nelle monete maggiori": limitandola alla quantità richiesta dal bisogno, il principe "può d'un onesto guadagno provecchiarsi, senza danno de' sudditi" (32). La riduzione dell'intrinseco manteneva in circolazione la moneta, frenando la sua tendenza ad emigrare dove valeva di più e scoraggiandone la fusione.

Neppure la capitale restò immune da queste vicissitudini, per quanto le condizioni della circolazione fossero tendenzialmente migliori, anche per la maggiore facilità e frequenza dei controlli. La spesa pubblica assicurava delle iniezioni periodiche di buona moneta, in ogni caso di moneta al corso ufficiale, con l'acquisto di beni e servizi e il pagamento di salari alle maestranze dell'Arsenale e della Zecca e ai pubblici dipendenti, i quali erano già abbastanza numerosi, benché l'apparato amministrativo non avesse ancora lo sviluppo che assumerà nel Cinquecento. Contribuiva a tonificare la circolazione anche il settore commerciale, e certamente rappresentava un elemento favorevole la possibilità di fare dei trasferimenti di denaro per mezzo dei banchi.

Una deliberazione del senato del 1429 mostra con chiarezza la distinzione netta tra Venezia e la Terraferma. Si coniavano soldi di vario taglio da inviare a Brescia e a Bergamo con le paghe dei soldati perché avessero "cursum debitum tam pro honore quam pro utilitate nostra et contentamento subditorum nostrorum"; un'altra quota dell'argento presentato in Zecca poteva essere coniato in grossi per la spedizione in Siria o per qualunque altro impiego, certamente con vantaggio per la piazza (33). Ma nel 1453 anche la città di Venezia fu invasa da un'enorme quantità di piccoli a basso titolo, coi quali vennero pagati i salari dell'Arsenale, e per buona sorte l'anno successivo venne risparmiata da una massiccia emissione di quattrini, che furono dispensati "in omnibus terris nostris, excepta hac civitate" (34). Certe emissioni erano destinate espressamente a specifiche aree della Terraferma, come i soldi e i denari per Verona e Vicenza, Brescia e Bergamo, coniati più volte "sub diversis stampis secundum cursum locorum", dato che la moneta di conto locale era differente da quella veneziana; o come le monete per il Friuli e i quattrini per Ravenna.

Oro e argento nel Quattrocento

Volendo caratterizzare come periodo di storia della moneta quello che nella presente opera prende il nome di Venezia rinascimentale, sarà sufficiente definirlo l'epoca d'oro del ducato veneziano, quel lasso di tempo lungo poco meno di un secolo e mezzo in cui, come sappiamo, esso fu la moneta di maggior prestigio nell'Europa occidentale e nel Levante mediterraneo. Periodo che tiene dietro al grande Trecento del fiorino di Firenze, si può farlo chiudere con l'avvento dello scudo, l'écu francese, che fu la moneta d'oro tipica del Cinquecento. Nel 1528 la stessa Zecca veneziana si trovò costretta a battere, accanto ai propri ducati, degli "scudi venetiani d'oro, del peso delli altri", una moneta di titolo peggiore e un po' più leggera di quella aurea tradizionale, perché se ne tagliavano 70 per marca. A partire dalla metà del Cinquecento i massicci arrivi di argento americano segnano la fine del capitolo medievale di storia della moneta, aprendo una fase nuova. Le specie monetarie che prolungano la loro esistenza s'inseriscono in congiunture e strutture nuove.

Ma c'è un'altra limitazione iniziale, che coglie un evento più circoscritto, un cambiamento strutturale di grande rilievo, il mutamento dei flussi di monete e di metalli monetari che facevano perno su Venezia, un'inversione delle correnti tradizionali. Il mutamento è illustrato in una deliberazione del senato del 1407 dove si osserva come da qualche tempo l'argento che solitamente confluiva tutto a Venezia aveva preso un'altra strada, e questo perché il Levante non voleva più argento, ma chiedeva oro, "tota Siria vult ducatos auri et non argentum". Nel 1403 s'era infatti dovuta prendere una decisione su una quantità di grossi che erano rifluiti a Venezia con le navi del convoglio proveniente dalla Siria (35). Dal 1398, secondo un cronista arabo coevo, era cessata l'importazione d'argento dall'Europa (36).

Lane trova conferma di questo mutamento anche nell'arringa Mocenigo - dove la quantità d'argento monetario mandato in Siria e in Egitto rappresentava, come abbiamo visto, solo una quota abbastanza modesta delle esportazioni del metallo e richiama l'attenzione su alcune deliberazioni della fine del Trecento che mostrano gli sforzi delle autorità monetarie per impedire che l'argento venisse esportato con le galere di Fiandra, lasciandone sprovvista la piazza che invece si riteneva ne dovesse aver bisogno per l'esportazione in Levante. Era un'inversione che s'accompagnava - o s'inquadrava, quando ne fosse un effetto - con quella del rapporto Europa-Levante nella bilancia dei pagamenti, per cui a partire appunto dalla seconda metà del Trecento i saldi attivi del Levante determinavano un afflusso di monete e di metalli monetari.

Lo squilibrio si andò accentuando nel corso del Quattrocento, sia nei confronti della Siria e dell'Egitto, sia verso l'area sulla quale gravitava la conquista turca (37). Saldi in moneta e movimenti speculativi sulle fluttuazioni della parità legale oro/argento e di quella di mercato governano i trasferimenti di specie e di metalli monetari in varie direzioni. Nel 1430, in un momento in cui "aurum non navigatur iuxta solitum", i banchi vengono autorizzati ad esportare argento, in deroga ai divieti precedenti (38), e nel 1457 un mercante carica su una nave diretta in Egitto una somma di ducati d'oro, ma dopo tre giorni li sostituisce con verghe d'argento, "per esser plui utile che mandar l'oro"; due anni prima aveva mandato a Damasco sia oro sia argento, nel 1449-1451 solo argento (39).

Alla fine del Trecento e ai primi del Quattrocento, quando l'Egitto assorbì una grande quantità di ducati e di fiorini, quella veneziana divenne la principale moneta in circolazione. Nel 1425 la nuova moneta d'oro del sultano, il sarafo, le fu allineata nel peso (40). Più tardi, per tutto il secolo, vennero coniati dirham d'argento, di buona lega. Nel 1429, nel 1444 e nel 1463 le carte della Zecca danno ancora notizia di argento che da Venezia viene imbarcato per la Siria e per l'Egitto (41). La Tariffa de pexi e mesure di Bartolomeo Paxi, stampata a Venezia nel 1503, parla di esportazioni di lingotti bollati e di monete d'argento da Venezia ad Alessandria e Damasco, trasportati in "gran quantità con le galie": presentandoli alla Zecca per coniarli in maidini c'era un guadagno del 3 o 4%, "barattandoli" con pepe, del 4 o 5%. La testimonianza è molto importante perché, contenuta in un manuale di mercatura, indica una corrente di traffico divenuta ormai ordinaria. Il manuale informa anche di esportazioni di ducati d'oro in sacchetti, da Venezia ad Alessandria, dove vengono registrati e tassati (42). Siria ed Egitto non erano il solo punto d'arrivo delle monete e dei lingotti trasportati dalle navi veneziane. Una quota non trascurabile proseguiva per l'India in pagamento di spezie e di altri prodotti; insieme con la massiccia tesaurizzazione alimentava una domanda di metalli monetari praticamente inesauribile, che impoveriva la circolazione interna di quei Paesi (43). Un grossetto del doge Pasquale Malipiero (1457-1462) è stato trovato persino in una tomba cinese del 1487 (44).

Come grande mercato dell'oro e dell'argento, il maggiore del mondo occidentale, la funzione di Venezia certamente non si esauriva nel transito di uno dei due metalli in una direzione e dell'altro in quella opposta ma alimentava una serie di scambi e di trasferimenti in uno spazio commerciale dall'articolazione complessa e flessibile alla congiuntura. Con un'espressione molto significativa la citata deliberazione del senato del 1407 accenna all'"argentum quod totum solebat conduci Venetias" (45): a Venezia non ne confluiva soltanto una certa quantità, grande o piccola che fosse, ma totum, tutto, o quanto meno le autorità monetarie veneziane erano convinte che fosse così, ciò che illustra gli orientamenti della loro politica.

Anche per l'argento, come per l'oro, Venezia era in dipendenza quasi completa dalle importazioni dall'estero. Nel 1419 il senato notava che in passato ne arrivavano ogni anno a Venezia quarantamila marche, più di novantacinque quintali (46). Di non grande rilevanza il flusso dalle miniere della Terraferma, per quanto nelle prime concessioni del 1409 e del 1414 la Repubblica avesse stabilito l'obbligo di corrispondere all'erario la decima parte del minerale estratto e - come per tutti i metalli - un diritto di prelazione a favore dello Stato, a prezzo di mercato. A partire dalla fine del secolo le miniere del Vicentino ebbero un certo sviluppo che raggiunse la sua pienezza nel primo ventennio del Cinquecento, pur entro limiti relativamente modesti. Altri centri minerari minori si trovavano in Carnia e nel Bresciano, nel complesso non tali che la Zecca potesse fare un buon affidamento sulla produzione nazionale (47).

Nella prima metà del Quattrocento, fin quando la produzione mineraria non fu interrotta dalle devastazioni turche, una quota non trascurabile del metallo bianco proveniva dalla Serbia e dalla Bosnia, attraverso Ragusa e Traù. Nel 1409 una squadra di galere venne inviata espressamente a Ragusa per "levare argentum illud quod ibi erat conducendum Venetias" (48). Altri notevoli quantitativi provenivano dalla Boemia, in particolare dalle miniere di Kutnà Hora (Kuttenberg), con una contrazione nei decenni centrali del Quattrocento, per l'isolamento dei paesi cechi, ma anche prima un certo flusso era assicurato dalle risorse del paese accumulate in monete e in oggetti. A Venezia l'argento boemo arrivava con l'intermediazione dei mercanti della Germania meridionale, tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento soprattutto di quelli di Norimberga. Ad esso s'aggiungeva l'argento delle miniere di Schwaz e di Rattenberg, in Tirolo, che in questi anni era diventato quello di Jakob Fugger. Un impulso nuovo alle importazioni d'argento boemo si ebbe con l'entrata in funzione delle miniere di Jachymov (S. Joachimstal), nel 1521, e la coniazione in forma di talleri (Joachimstaler Groschen) (49). Ma per le fonti veneziane tutto l'argento che viene dal Nord è indifferentemente classificato tedesco, come nella loro prospettiva sono Tedeschi tutti gli abitanti dell'Impero, quando non anche gli Ungheresi.

La disponibilità d'oro e d'argento era un elemento determinante nelle vicende monetarie, che ne erano fortemente condizionate, in relazione alle possibilità d'accesso alle fonti d'approvvigionamento e al di là delle politiche adottate. Così, se nel breve periodo la congiuntura è marcata da caratteristiche locali, anche spiccate, i movimenti di più lunga durata tendono invece ad una certa uniformità in spazi più vasti: per Venezia l'Europa occidentale e il Mediterraneo, dove le differenze sembrano attenuarsi per le risorse minerarie comuni, la mobilità delle monete, il loro trattamento come merce, i flussi d'oro e d'argento in direzione opposta, la frequenza dei collegamenti.

In tutt'Europa, con varia intensità, una caratteristica del Quattrocento sembra essere stata la scarsità di metalli monetari. Ne sono state individuate le cause principali: tesaurizzazione (più volte condannata), corrente continua di esportazioni in Levante sia d'oro sia d'argento, impieghi extramonetari specie suntuari, logoramento per l'uso, perdita nelle riconiazioni, delle quali appunto la scarsità contribuiva a determinare il bisogno. A queste cause di contrazione dello stock monetario non corrispose un adeguato sviluppo della produzione mineraria e delle fonti commerciali d'approvvigionamento.

La circolazione monetaria era in declino un po' ovunque, con frequenti crisi di liquidità e pause nel lavoro delle zecche. Che si trattasse di un fenomeno di lungo periodo, di incidenza strutturale è avvertito dai contemporanei. Benedetto Cotrugli, in un trattato sull'arte della mercatura composto nel 1458, attribuisce la vendita a termine, divenuta ormai pratica corrente, al "mancamento della pecunia la quale è oggi tra i Christiani, che non basta al condimento delle cose che si comperano et vendono tra loro, non che n'avanzassi per supplimento delle cose aliene che si tragono delle genti barbare" (50), vale a dire dal Levante turco e arabo. L'impressione, come si vede, è quella di una penuria, di un "mancamento" con fisionomia diversa dalle consuete fluttuazioni legate agli eventi stagionali o al ritmo degli affari.

Il periodo più difficile furono i decenni centrali del Quattrocento, quando numerose zecche - soprattutto dell'Europa settentrionale - vennero costrette a sospendere le coniazioni, se non a chiudere per anni. Quella di Bruxelles per diciassette (51). La crisi è stata oggetto di molti lavori, ma qualche suo aspetto meriterebbe un maggiore approfondimento, perché alcuni punti restano oscuri, altri apparentemente contraddittori. Vero è che dalle fonti si ricava l'impressione di una grande instabilità, di variazioni improvvise, di meccanismi difficili da seguire. Se ci si limita alla costatazione di una cronica scarsità di metalli monetari, che poi è il dato di fondo, si pone il problema delle ragioni per le quali - come sarebbe stato lecito attendersi - non sia riuscita a stimolare convenientemente la ricerca di miniere né a sviluppare su più larga scala i surrogati della moneta metallica o a crearne dei nuovi (52). I sistemi economici non si mostrarono sufficientemente elastici per l'adozione di strumenti diversi da quelli tradizionali. Ci fu una più intensiva utilizzazione delle riserve esistenti, con frequenti cicli di riconiazioni. Molte emissioni, che mascherano le difficoltà che s'incontrarono, furono alimentate dalla fusione di monete proprie o estere ritirate dalla circolazione, perciò non possono essere viste come un aumento della massa circolante. L'argento tornò a circolare in maggiore quantità nell'ultima parte del secolo, con l'espansione della produzione mineraria tedesca.

Dalla crisi sembra che siano riuscite a difendersi meglio le economie più monetizzate. A Venezia contribuì ad attenuarne gli effetti la moneta di banco, che doveva soddisfare una parte grandissima dei pagamenti interni, ma è verosimile che un grande centro commerciale sia riuscito con qualche efficacia a polarizzare il movimento. Le difficoltà d'approvvigionamento dell'oro portarono nel 1453 all'elezione di tre nobili per studiare il modo di risolvere il problema, e negli anni successivi il senato intervenne più volte per difendere l'integrità anche materiale del ducato (53). Ma nel 1463 le importazioni tornarono così abbondanti che, come abbiamo visto, si deliberò di tassare quelle dalla Barberia. Tutto sommato, però, non sembra che le strettezze che s'incontrarono siano state veramente rovinose.

La crisi monetaria fu in qualche misura accentuata da quella economica più generale legata alla caduta di Costantinopoli, e molte difficoltà vanno ricondotte alla crisi finanziaria provocata dalle spese di guerra, con le casse dello Stato vuote e il bisogno impellente di rastrellare denaro con ogni mezzo. Si è anzi supposto che la disponibilità di oro abbia potuto compensare la scarsità d'argento, per cui la crisi si poté superare senza serie conseguenze economiche (54). Neppure l'argento, è vero, per quanto suggerisce la documentazione nota, dovette disertare la piazza di Venezia, paralizzando l'attività della Zecca e le esportazioni. Le emissioni continuarono, sia pure con riduzioni dell'intrinseco, specialmente quello della moneta piccola, che andò sempre più svilendosi. Nel 1442 la Zecca lavorava "granda quantitade de arzento", e nel 1453 "abbondantissimo era l'argento che si coniava in moneta"; dieci anni dopo si dà licenza di consegnare ai mercanti le peze de arzento da caricare sulle navi dirette in Siria (55). In ogni caso, per tutto il secolo il rapporto oro/argento rimase sostanzialmente stabile, mantenendosi nelle sue fluttuazioni intorno a 1:11, che come è noto era quello ritenuto "naturale" tra i due metalli.

La lunga guerra monetaria con Milano e le ripetute ondate di emissioni di moneta piccola per la Terraferma impegnarono a lungo gli organi di governo veneziani, con soluzioni varie e vivacemente discusse dei problemi che la congiuntura poneva. Preoccupazioni non minori destarono le massicce invasioni di moneta falsa, alla quale si cercò di far fronte con ripetuti ritiri dalla circolazione, che dopo la metà del secolo interessarono qualche decina di milioni di pezzi. Nei ritiri si rimborsava in genere il prezzo del metallo, facendo eccezione - come nel 1446 - per quei pezzi apparentemente di rame, che invece erano fatti "de terra alchimiada over altra composicion falssa". Questi dovevano essere distrutti.

Le controversie sulle decisioni da adottare divisero tanto il senato che il 27 settembre 1468 portarono alla deliberazione per certi aspetti paradossale che per un anno nessuno avrebbe dovuto parlare di moneta, sotto pena di cento ducati, "de hac materia non posit loqui in hoc chonsilio pro mutando monetas sive interdicendo presentem usque ad unum anum" (56). Ciò che mostra il disorientamento delle autorità monetarie, e forse la loro dichiarata impotenza a risolvere i problemi in una materia che esplicitamente riconoscevano difficilissima, tanto più in una fase di grande incertezza del mercato dei metalli monetari. Non se ne potevano trarre orientamenti certi.

Monete effettive e circolazione monetaria

Ai primi del Quattrocento la Zecca veneziana emetteva quattro specie metalliche: il ducato d'oro, due monete d'argento ad alto titolo (952/1.000) e una a basso titolo (111/1.000), oltre ai mezzanini e denari per la Terraferma e ai torneselli per il Levante. Monete di solo rame cominciano ad essere emesse dal 1464, precedendo, secondo i numismatici veneziani, i cavalli napoletani ai quali qualcuno vorrebbe dar vanto della priorità in Europa di conî di rame puro (57): nel 1481 si spiega che si fanno di rame puro, senza argento "azò le non se posseno viciar" (58). Di questo periodo i numismatici danno gran rilievo anche alla lira tron, di gusto spiccatamente rinascimentale. D'argento, essa pesava 6,552 grammi (948/1.000), più del quadruplo del vecchio grosso di tipo medievale, un peso che fu ben presto superato da quello dei testoni battuti da altre zecche dell'Italia settentrionale sull'esempio di quella veneziana. Un'altra caratteristica della moneta, battuta nel 1472 sotto il breve dogado di Nicolò Tron, era - nel recto - il busto del doge volto a sinistra, come quello del suo predecessore nel bagattino di rame. Sono queste le sole monete veneziane che rechino l'effigie del principe, perché subito dopo la morte del Tron si deliberò in maggior consiglio che in tutte le monete "imago ducis fiat flexis genibus ante imaginem sancti Marci", come nel ducato d'oro, "nec imago ducis in moneta nostra fieri possit" se non per espressa deliberazione dello stesso consiglio (59): erano i tiranni che si facevano effigiare nelle monete, non "i cavi de republica". Ma i numismatici commentano negativamente questa decisione, che sarebbe stata funesta per le monete venete, togliendo all'incisore un efficace stimolo artistico (60). Con la coniazione del tron cessò quella dei grossi.

Queste monete d'oro e d'argento davano vita ad un bimetallismo che non escludeva pause d'alternanza tra i due metalli. Il sistema monetario funzionava in modo regolare, con accesso generalmente libero alla Zecca e la possibilità di fissare un'obbligazione pecuniaria in determinate monete metalliche. Di fatto i tre tipi di moneta - d'oro, d'argento, di mistura - occupavano tre distinti settori della circolazione, con poche interferenze reciproche. Accanto alle nazionali circolavano con varia fortuna anche monete d'oro e d'argento estere, alcune delle quali ammesse legalmente, non sappiamo se ricevute anche nelle casse pubbliche, altre espressamente bandite. A Venezia - informa un pellegrino francese che la visitò nel 1480 - la moneta forestiera non si spende al valore del paese di provenienza, perché "tout or se prent selon son poix" (61).

Le monete di mistura erano quelle più largamente in uso nella vita quotidiana, per i piccoli pagamenti. Severe e ripetute disposizioni, come la parte del senato del 14 agosto 1463, ordinavano che venissero spese contandole, senza chiuderle in borse o cartocci quando in certi momenti difficili della circolazione invadevano l'area delle monete d'argento (62). Nel 1481 si deliberò che di questi piccoli non si potesse "dar in pagamento né spender oltra tre soldi per volta" (63).

Un viaggiatore, l'inglese Fynes Moryson, che fu a Venezia qualche decennio più tardi del periodo considerato in queste pagine, vi ammira le monetine in circolazione, molto utili ai poveri perché i viveri vengono accortamente confezionati per la vendita in porzioni corrispondenti ai vari tagli, anche al più piccolo: i prodotti "in the shoppes are put in papers, ready beaten, according to greater or the very least coynes" (64). A Venezia queste monete non erano definite - come in certi luoghi - la moneta dei poveri, ma le emissioni del 1480 e del 1491 vengono deliberate "pro comodo populi", "pro comodo pauperum" e una del gennaio 1492 "perché questa zità à bixogno de bagatini, et utile è per comodo di poveri provedere" (65).

Erano le monete con le quali normalmente si pagavano i salari della massa dei lavoratori. Alcuni dipendenti statali avevano un trattamento privilegiato fissato in oro e molti di loro, "hofiziali e scrivani de hofizii nostri [...] e per el simelle fanti e maseri de hofizii", dovevano presumibilmente esser pagati almeno in parte in argento, perché la retribuzione veniva corrisposta ogni semestre, a marzo e a settembre, in coincidenza con le chiusure contabili: gli importi erano dunque troppo elevati per essere liquidati solo in rame. Anzi, era invalsa la "pessima consuetudene", fatta cessare con un provvedimento del senato del 1459, di dare la paga in anticipo (66). Come è verosimile, anche questo settore della circolazione subiva dei flussi stagionali, diretti e riflessi, in relazione a tali scadenze periodiche.

Il ducato d'oro, destinato al grande commercio e ai pagamenti maggiori, veniva esportato, come abbiamo visto, con profitto, mentre la circolazione interna tratteneva i pezzi calanti, che potevano spendersi a peso. Un viaggiatore tedesco che nel 1497 visitò Venezia scrive che qui coloro che s'imbarcavano sulle galere cambiavano il loro denaro in parte in cambiali su Costantinopoli, Alessandria, Beirut, Damasco e in parte in ducati d'oro freschi di conio, sola moneta europea che aveva corso in Oriente (67). Le monete d'argento trovavano egualmente largo impiego nel commercio estero, anche prima del passaggio a specie di notevole peso del tipo della lira tron, per quanto ne venisse favorita la circolazione interna, con una leggera sopravvalutazione, per molti pagamenti pubblici e per quelli privati di un certo impegno.

Sul mercato monetario il calendario commerciale determinava dei ritmi stagionali di una certa regolarità. In particolare per le partenze delle galere, coi loro carichi di ducati aurei e di argento monetato o in lingotti. Molti movimenti di denaro erano compiuti anche per mezzo di lettere di cambio, ed era il mercante che decideva se era più conveniente farne uso invece di inviare specie metalliche. Così, domanda e offerta di moneta determinavano delle fasi ricorrenti di abbondanza (larghezza) e di penuria (strettezza), che si prestavano a speculazioni sui cambi e ad operazioni di credito mascherato. Molto spazio i manuali di mercatura del Quattrocento riservano a queste attività e alle tecniche che deve conoscere "chi vuole essere buono chambiatore".

Gli studi recenti (68) richiamano l'attenzione sui movimenti di monete metalliche, che in passato erano stati alquanto trascurati perché si supponeva che la lettera di cambio avesse preso il loro posto, come strumento più perfetto. Se questo poteva essere vero per altre piazze non era sostenibile per Venezia, coi massicci trasferimenti di specie metalliche che costituivano un elemento essenziale del suo sistema di traffici, in entrata e in uscita. Come merce, le monete si movevano materialmente lungo certi percorsi obbligati, comportandosi in un modo anche diverso da quello di semplice mezzo di pagamento sostituibile con altri (69). Nel manuale dell'Uzzano, che è del 1440, nella sezione in cui vengono trattati i cambi di Venezia, con l'indicazione dei periodi in cui i denari rincarano, leggiamo tra l'altro che "aviene ancho nello spaccio delle galee et richiesta di grossi d'argiento, perché ne portano le galee [...] et quelle d'Allessandria portano oro e simile le nave de Soria portano oro"; e a gennaio "partonsi le nave di Chatalongna, che portano contanti e argiento assai" (70). Un altro manuale, anonimo fiorentino della prima metà del Quattrocento, richiama anch'esso l'attenzione su questi movimenti di moneta: fra il 25 e il 27 agosto, "partito le ghalee di Baruti, che sono 4 e portano argento e ducati assai, è allora el termine delle ghalee d'Alesandria"; poi, l'uno o il due settembre "partito le ghalee per Alesandria e vanno moltto ricche d'oro e d'argientto" (71).

Queste fluttuazioni stagionali avevano senza dubbio rilevanza nei settori della circolazione occupati dalle monete nobili. A medio termine non era infrequente la possibilità di pagamenti in oro nell'area tradizionale delle monete d'argento e viceversa, secondo scelte suggerite dalla congiuntura. Vedremo poi la parte svolta nell'offerta di moneta da quella di banco. C'era una separazione tra il contingente a disposizione del grande commercio e quello degli impieghi interni ma è difficile pensare che non obbedissero alle stesse spinte. Si dovrà anche considerare il peso della cernita dei pezzi migliori e della tesaurizzazione, la quale ultima doveva raggiungere proporzioni di una certa entità, a giudicare almeno dai testamenti, nei quali la conservazione di sacchetti di monete d'oro e d'argento appare la regola, in quantità che sembrano eccedere quella che potrebbe ritenersi un'ordinaria riserva monetaria.

Le monete di conto

Spiegando nel suo trattato "come si tien li conti in Venetia", Nicolò Tartaglia distingue l'applicazione di specifiche monete alle "cose di gran valore et summa" (a), di valore medio (b), di poco valore (c). Per le prime si utilizzava la lira di grossi, divisibile in 20 soldi di grossi, ciascuno dei quali comprendeva 12 denari grossi, correntemente chiamati grossi. Le tre unità erano collegate in rapporto fisso secondo il vecchio sistema carolino, e in origine - a Venezia - il grosso che era alla base della struttura era una moneta effettivamente coniata, la lira e il soldo invece indicavano soltanto un certo numero di grossi, rispettivamente 240 e 12. Nel terzo decennio del Trecento, per le variazioni del valore del ducato in grossi per effetto delle variazioni del rapporto oro/argento, il grosso era venuto meno come moneta effettiva di base (72), cosicché negli anni in cui il matematico scriveva, a metà del Cinquecento, sia la lira e il soldo di grossi sia il grosso si trovavano "solamente in voce, over in scritto", cioè avevano conservato solo la funzione di misura dei valori, non quella di mezzo di pagamento, perché nessuna di esse circolava come specie effettiva, in oro, in argento o in rame. Dunque nei pagamenti dovevano tradursi in monete metalliche, normalmente di valore elevato, trattandosi appunto di grosse somme. Nel 1328 il valore del ducato fu fissato temporaneamente in 24 grossi, ma da allora questo rapporto si conservò sempre nei conteggi.

Tartaglia avverte come questa lira, coi suoi sottomultipli, sia perennemente "di valor stabile et ferma", perciò può essere impiegata nei conti, per i quali non sono idonee le specie metalliche, che sono "monete mobile, cioè che hora crescono di valore et hora callano".

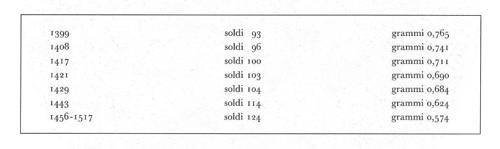

Le "cose di poco valor et summa" venivano per la maggior parte computate in un'altra lira, quella di piccoli, anch'essa divisa in soldi e denari, con le stesse relazioni. Essa aveva per base il denaro piccolo, che ne costituiva un duecentoquarantesimo (1 × 20 × 12 = 240), ora coniato nella forma del bagattino, in rame. Anche questa lira, come quella di grossi, era "di valor stabile e fermo". Il suo rapporto col ducato d'oro nel corso dei secoli era andato variando, fino a giungere nel 1455 a 124 soldi, cioè 6 lire e 4 soldi (6 × 20 + 4 =124). Un decreto del senato del 2 agosto sanciva questo rapporto, ordinando che i pagamenti alle casse pubbliche dovessero avvenire almeno per metà in oro, il resto in moneta valutata 124 soldi per ducato. Ne era nata una nuova unità di conto, il ducato corrente, normalmente impiegata come valore superiore della scala. Il ducato corrente restò immutato in questo suo valore di 6 lire e 4 soldi fino alla caduta della Repubblica.

Con l'introduzione del ducato corrente la moneta di conto s'articolava ora in un unico sistema:

1 lira di grossi = 20 soldi grossi = 240 denari grossi = 10 ducati correnti = 62 lire di piccoli 1 ducato corrente = 6 lire e 4 soldi di piccoli = 124 soldi di piccoli

1 lira di grossi = 62 lire di piccoli = 1240 soldi di piccoli

mezzo ducato = 1 soldo di grossi = 12 denari grossi

1 ducato = 24 grossi, ciascuno dei quali suddiviso in 32 denari = 768 denari.

È facile continuare nel calcolo delle equivalenze tra i vari elementi del sistema, tutti collegati in rapporti fissi.

In linea teorica qualsiasi unità di conto della scala poteva essere utilizzata per esprimere qualsiasi grandezza valutabile in moneta. In pratica i prezzi dei beni e dei servizi più comuni venivano dati in ducati, lire, soldi e denari piccoli, così anche le obbligazioni di importo non grande, mentre la lira di grossi era ad esempio la moneta delle polizze d'assicurazione e di certi pagamenti pubblici. Ma quando non c'è una specificazione oppure si parla di lira veneziana deve intendersi la lira di piccoli.

Con la lira di piccoli si misurava il valore di scambio delle varie monete effettive, coordinate in base al metallo del quale erano fatte, al peso, al fino. Il rispetto di questo principio garantiva l'armonia della costruzione, chiudendo la strada a speculazioni e arbitraggi. I valori erano soggetti a mutamenti e si movevano obbedendo all'andamento del mercato o negli ordini di un corso legale la cui regolazione era nell'epoca considerata uno dei più efficaci strumenti di politica monetaria. In progresso di tempo gli equilibri venivano alterati dalle variazioni del rapporto oro/argento e da quelle del valore della moneta metallica di riferimento. Lungo tutto il secolo assistiamo ad una svalutazione dell'unità di conto rispetto alle monete grosse d'argento e al ducato aureo, riconducibile a fattori vari, tra i quali troviamo cambiamenti nell'offerta o nella domanda di oro o argento e un'eccessiva, o semplicemente accresciuta, quantità di moneta piccola.

L'allineamento alle quotazioni di mercato era ritardato al massimo, fin quando le misure di controllo ordinarie e straordinarie non si fossero rivelate inefficaci e le condizioni della circolazione non apparissero gravi per la scomparsa delle monete buone e la sospensione delle coniazioni. Alla decisione s'arrivava dopo lunghe discussioni ma infine, come nel 1417, Si poteva avere la certezza che "fazando provision che le monede vada soldi cento per ducato [leggiamo] seguirà molti beni, prima che la nostra moneda serà bela e bona, e che la cecha lavorerà e tanta maistranza cum le suo fameie viverà, e serà principal caxon de far condur arzento in Veniexia" (73).

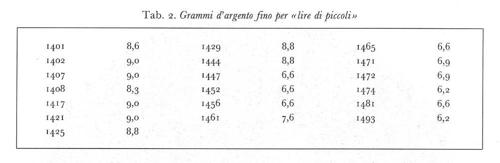

Possiamo seguire il grado di tale svalutazione attraverso la riduzione della parità argentea della lira, cioè del peso in grammi d'argento fino corrispondente ad una lira di piccoli sulla base del valore del soldino (74) (Tab. 2).

Ovviamente i dati si fondano sia sulla diminuzione del fino della moneta sia sulle variazioni del valore in moneta di conto. Sappiamo che nel 1472 la lira di piccoli venne materializzata nella lira tron (grammi 6,18 di fino) e qualche anno più tardi nella forma del mocenigo, dello stesso contenuto, e anche in quella della sua metà, col marcello del valore di 10 soldi. "In questo tempo [annota Marin Sanudo il 19 gennaio 1476] fo per deliberation dil Conseio d'i X, batuto una nuova moneda d'arzento, in Zecha, di valuta di soldi XX, chiamata Mocenigo [...] et è più granda dil Trun, la

qual si frequentò a bater, e cussì sotto li altri Doxi. È bella moneda ma, al presente, è smaridi per le gran monede forestiere sonno in questa Terra" (75).

In relazione al valore del ducato aureo, il peso della lira di piccoli in grammi d'oro variò con questa sequenza (76):

Il valore di 124 soldi, cioè lire 6 soldi 4 di piccoli, assegnato al 1472 dal Papadopoli, e sulle sue orme da altri, va invece anticipato al 1455, sulla base di una deliberazione del senato del 2 agosto, che disponeva che i pagamenti alle casse pubbliche dovevano essere fatti almeno per metà in oro e per l'altra metà in monete in ragione di 124 soldi per ducato (77). Questa quotazione trova conferma, almeno dalla fine del 1453, nella lunga serie di dati raccolti da Lane e Mueller (78), e restò stabile fino agli anni di Cambrai.

La partita di banco

Come surrogato della moneta coniata, nel Quattro e Cinquecento ha larghissima diffusione a Venezia, quale mezzo di pagamento, la moneta bancaria, i contadi di banco, che una deliberazione del 1421 oppone ai denari contadi, e più tardi - almeno dal 1455 - la partita di banco (79).

Si trattava, come è noto, di un credito in uno dei banchi locali che, con l'osservanza di certe formalità, poteva essere girato a beneficio di un altro conto. Poiché i banchi erano privati, l'operazione era a carattere fiduciario e per il suo perfezionamento occorreva il consenso del giratario, che però normalmente non veniva rifiutato. Ad ogni buon conto la deliberazione del senato del 2 giugno 1524 confermava che era "in libertà di cadauno non accettar partida di banco"(80).

Come è naturale, la girata - o scritta - aveva per base un deposito reale, che è quanto dire che presupponeva l'esistenza, presso la banca, di un deposito dell'ordinante in moneta effettiva. Il sistema poteva funzionare a condizione che il numero dei depositi fosse molto elevato, così da realizzare la massima capillarità. Partendo dal numero dei depositanti del banco Lippomano, Lane ha calcolato che alla fine del secolo il loro totale nelle tre maggiori banche veneziane potesse essere di quattromila: ciò significherebbe che un veneziano su trenta era titolare di un conto (81). Molti depositi erano d'importo limitato, anche di estranei al commercio, altri erano di carattere particolare, costituiti a garanzia di qualche impegno, e certamente c'era una moltiplicazione di depositi riflessi. Luzzatto dà rilievo alla distinzione che si faceva tra la funzione di "scribere solutiones que fient de persona ad personam", cioè di servire come strumento della circolazione, e quella di accettare dei semplici depositi ("aliquam quantitatem pecunie vel aliquem denarium seu depositum") (82). I banchi erano concentrati a S. Giacomo di Rialto, e la vicinanza favoriva i rapporti tra loro e tra i rispettivi depositanti, cosicché veniva con facilità a costituirsi di fatto una rete unica. Un passo più volte citato e commentato della Summa di Luca Pacioli (83) espone i vantaggi che offriva una banca: "Con lo bancho te poi communamente impaciare da te, ponendovi denari per più tua sigureçça, overo per modo de diposito ala giornata, poter con quelli far tuoi pagamenti chiari a Piero, Gioanni e Martino, perché la ditta del bancho è comme publico instrumento de notaro, perché son per li dominii ascigurati".

A chi depositava, dunque, il banco offriva la custodia del denaro, la possibilità di trasferirlo facilmente, senza bisogno di contare e di valutare specie metalliche di vario tipo e stato d'integrità, infine la sicurezza dell'operazione, garantita come da un atto notarile. Si poteva disporre della somma depositata sia con girate da un conto all'altro sia con prelevamenti in contanti, "in boni ori de peso overo bone monede per quelli pretii che correno" nelle casse pubbliche. Ma poteva anche accadere che i "banchieri, quando li vien dimandato li denari, menano quello ad un altro banco et li fano la partida in quello, dicendoli ῾Trazili di questo banco', stanchizando e strussiando quel tale". Le Ordinationes circa bancos a scripta deliberate in senato il 6 novembre 1526 lo vietavano tassativamente, come comminavano una pena pecuniaria a carico del banco che avesse rifiutato la conversione in contanti richiesta. La stessa regolazione stabiliva che le girate dovessero essere fatte in presenza delle due parti interessate, dal che si potrebbe arguire che in passato non ce ne fosse l'obbligo o che non venisse rispettato (84). Egualmente vietati erano gli accordi per i quali l'assegnatario prometteva di non fare prelevamenti in denaro ("far buona scrittura delli denari" in banco) ma di utilizzare le somme solo mediante girata; "da un certo tempo" prima del settembre 1421 questi accordi avevano preso a diffondersi provocando un aggio dei contanti nei confronti della partita (85). Giulio Mandich ritiene che la pratica avesse introdotto i due tipi di partite bancarie, "buona scrittura" e "contado di banco", già da verso la metà del Trecento: è chiaro come sulla piazza quella convertibile in denaro contante venisse apprezzata più di quella che era spendibile soltanto attraverso ulteriori giri (86).

La disposizione del 1421 non deve aver avuto l'efficacia sperata, se il manuale dell'Uzzano, che è di una ventina d'anni dopo, trattando dei metodi di pagamento a Venezia, avverte che i banchieri non accettano volentieri cambiali per le quali il beneficiario abbia la facoltà di chiedere il pagamento in contanti; perciò "i chanbiatori non si impacciano di chambiare con persone che non faccino buona scritta" (corsivo nostro), cioè che non si vogliano valere del denaro solamente in banco. Dunque la cambiale si deve aver cura di trarla con questa precauzione, altrimenti tener conto dell'aggio dell'uno o due per cento tra la partita di banco e i contanti (87).

Per quanto la circolazione della partita avesse carattere fiduciario, in certi momenti di difficoltà nei quali i depositi di specie metalliche scarseggiavano i banchi si vedevano costretti, appunto come nel 1421, a sospendere i pagamenti in contanti, per cui essa diventava in pratica inconvertibile (88). Infatti non è pensabile che i banchi limitassero la loro attività alla custodia del denaro depositato e alle scritte, né che il volume della partita in circolazione corrispondesse esattamente al valore delle specie metalliche conservate nei loro forzieri, cioè che la moneta di banco avesse piena copertura metallica, configurandosi dunque come una semplice contropartita dei depositi, senza alcuna incidenza sull'offerta di moneta. Se questo rispettava certi modelli di compiuta perfezione non trovava però riscontro nella realtà veneziana, perché numerosi interventi legislativi del senato mostrano che tacitamente i banchi godevano della libertà di mantenere un più ridotto rapporto di liquidità, quanto poteva essere sufficiente per soddisfare gli impegni ordinari.

Nella documentazione la nozione di riserva metallica non è esplicita, né vi figurano termini o concetti che le si possano accostare. È troppo facile supporre che l'esperienza non abbia tardato ad insegnare che una copertura totale non occorreva e che era possibile impiegare in operazioni attive una frazione dei depositi, a condizione che non si perdessero di vista le cadenze delle richieste di rimborso. Verosimilmente le giacenze di cassa erano spinte al minimo, confidandosi anche su attività liquide di vario tipo. Una certa quota dei mezzi doveva essere costituita da depositi fiduciari, che si sapevano di lunga giacenza; per una parte dei crediti si poteva confidare su un buon grado di elasticità ed è presumibile che si evitassero le immobilizzazioni, ma in una città come Venezia, tanto più coi rapporti di amicizia e di solidarietà tra le varie casate, non doveva esser facile negare credito commerciale allo scoperto, anche per l'impiego in operazioni che richiedevano termini lunghi o presentavano notevoli margini di rischio. Attraverso la serie di impieghi, che aumentavano il rapporto con la copertura metallica, si aveva con tutta evidenza la creazione di moneta nuova. Lane stima che i quattro banchi in attività nel 1498 potessero avere depositi per più di un milione di ducati. Su questa base non è azzardato supporre che la massa di moneta bancaria oscillasse intorno ai tre milioni di ducati (89).

La moneta di banco trovava largo uso praticamente in tutte le forme di pagamento, soprattutto nelle operazioni commerciali. Se ne valeva con frequenza anche lo Stato: con frequenza sempre maggiore. Frederic C. Lane (90) ha schematizzato dei cicli di contabilità mercantile nel passaggio attraverso i conti bancari e Reinhold C. Mueller (91) dà evidenza all'opportunità del ricorso alla moneta di banco nella presentazione di paste monetabili alla Zecca, perché il metallo coniato non veniva reso subito ma solo dopo un certo termine, da trenta a quaranta giorni nel 1444 (92). Egli illustra il meccanismo, citando il manuale dell'Uzzano, con specifico riferimento alla pratica veneziana:

se vuoi fare sanza aspettàgli di zecha, fanne fare alla zeccha creditore uno banco di scritta, et lui gli porrà a tua ragione et potragli traficare a ttuo piaciere. Il bancho lo farà volentieri, et per lui si fa per .II. ragione, prima peroché gli à di zeccha, et se lli pagha, parte pacha per poliza, o el gli tene. Fa creditore et però mettigli in chui tu vuoi che avanza tenpo, et anche a tragli di zeccha contanti sono meglio uno per ciento (93).

Le difficoltà - o la resistenza - dei banchi a soddisfare a vista le richieste di prelevamento in contanti trovano chiara espressione nell'aggio che correva "da contanti alla scritta". Almeno per tutto il Quattrocento questo aggio non dovette toccare quote davvero preoccupanti, per quanto le autorità monetarie lo condannassero severamente. Dal 1404 al 1410 oscillò tra l'1 e il 2% (94). Poteva anche accadere che in certe fasi di scarsa liquidità i banchi, per attirare moneta sonante, registrassero a credito somme superiori al contante effettivamente versato: nel 1499 si ricercò una delle cause del fallimento Garzoni nel "tuor a tre per cento che faceano di haver contadi" (95).

È ancora l'Uzzano che ci informa sui metodi praticati sulla piazza di Venezia. Qui si fanno "i paghamenti scritti in bancho, et chi gli vuole paghare di bancho può, ma molto l'ànno a male li banchieri et non vogliono volentieri scrivere li ducati a persona ne gli traghano". Per questo, aggiunge, i mercanti "non si impacciano di chambiare con persone che non faccino buona scritta", cioè - come abbiamo visto - che non s'impegnino a utilizzare le somme solo mediante girata. E se l'operazione si fa egualmente, bisogna considerare che i ducati del cambio valgono "a contanti per questa chagione meglio che gli scritti del chontinovo uno in .II. per cento". Così, il manuale consiglia a chi trae una cambiale su Venezia "che li ducati s'abbino a paghare a persona no lli tragha di banco [...]; et se s'avessono pure a paghare a chi gli avesse a trarre di bancho, vantagiarti quello chosterrebbe il chanbio; se non, te ne aresti il danno e lla lettera tornerebbe adietro" (96).

L'immagine che l'Uzzano ci propone è dunque quella di un sistema bancario nel quale le operazioni consistono per la maggior parte in trasferimenti dall'uno all'altro conto, con pochi prelievi in contanti, questi ultimi scoraggiati di fatto dall'aggravio di un aggio. Se ne può arguire che ordinariamente la massa della moneta bancaria doveva mantenersi costante, forse con tendenza maggiore ad espandersi che non a contrarsi, ma allo stato attuale delle ricerche non è dato di coglierne le relazioni con le vicende della piazza se non in linea congetturale, secondo modelli puramente teorici.

La partita di banco contribuì notevolmente all'espansione dell'offerta di moneta. Se ai depositanti fossero state rilasciate delle fedi di credito trasformabili mediante girata in ordini di pagamento essa avrebbe certo avuto una vita più autonoma e il suo apporto sarebbe forse potuto essere di rilevanza maggiore.

Un lungo periodo di stabilità monetaria

Per una parte del Quattrocento la politica monetaria fu trattata dal maggior consiglio e dal senato, come materia di competenza esclusiva. A partire dal 1472, nel quadro del dilatarsi della sua influenza politica, il consiglio dei dieci invase anche questo settore d'attività di governo, cominciando ad esercitarvi di fatto la sua autorità fino ad incorporarlo gradualmente nella sfera delle proprie attribuzioni. È un'operazione politica nota, favorita dalle difficoltà contingenti, che realizzò le sue finalità nonostante le preoccupazioni destate presso larghi strati del patriziato: "sotto ombra de far le cose più secrete [annota Domenico Malipiero] i se assume purassà cose che non spetta a loro".

L'inizio si giustificò con un'azione di polizia monetaria. Si trattava di prendere provvedimenti contro l'invasione di monete cattive in Terraferma. Il consiglio s'aggregò una giunta, additio, di venticinque membri con la quale deliberava il loro ritiro dalla circolazione e la sostituzione con conî veneziani. Qualche giorno dopo, il 20 maggio 1472, sempre cum additione, ordinava l'emissione di soldini, coi quali "necessitati quotidiani victus suppleatur". La decisione investiva tutta la materia monetaria, perché si estendeva al divieto di stampare grossetti e grossoni senza autorizzazione del consiglio e a regole particolareggiate sulle specie da usare nel pagamento dei dazi, almeno due terzi in oro, fatta eccezione per quelli del vino a spina, della giustizia nuova, delle beccherie e del sale, che dovevano continuare secondo il consueto. Grossoni e grossetti furono subito dopo svalutati e ritirati dalla circolazione, pagandoli ai consegnatari secondo il peso: fu un provvedimento opportuno perché, evidentemente sopravvalutati rispetto al fino, i grossetti che erano rimasti in circolazione - informa Domenico Malipiero - "i è tanto stronzai [cioè tosati] che i no val più de due soldi l'uno, che vuol dir botta del 50 per cento" (97). Alla consegna il loro valore era dunque dimezzato.

Un buon argomento a favore dell'opportunità che in questo campo la competenza del consiglio dei dieci si sostituisse a quella del senato era che la speciale giunta si componeva di esperti, o presentati come tali: è significativo che le deliberazioni venissero adottate a larga maggioranza, qualcuna persino all'unanimità, a dimostrazione dell'omogeneità politica del gruppo. Il 27 e il 29 maggio altre due deliberazioni, dunque cinque in quindici giorni, ciò che non esprimeva un'incerta visione dei problemi da affrontare in una congiuntura nella quale si riconosceva che "deterior in dies fit materia monetarum", ma una continuità d'intervento come per affermare la propria funzione di governo. Da questo momento i provvedimenti in materia monetaria vanno cercati nei registri delle parti del consiglio dei dieci.

Se qualcuno poteva avere dei dubbi sulla nuova disciplina, gli furono chiariti da una parte del 1° giugno dei capi di quel consiglio, che nessuno stampatore in Zecca s'azzardasse a coniare moneta senza "che per i signori dell'officio li fosse dada nell'officio", sotto pena di un anno di reclusione (98). Una deliberazione del 6 febbraio 1478, infatti, può far pensare che per esempio i patroni dell'Arsenale si fossero presi in passato la libertà di farsi coniare della moneta piccola semplicemente portando il rame occorrente (99). Al lavoro in Zecca presiedevano dei massari all'oro e all'argento, che operavano a rotazione. Erano scelti fra i nobili, dal 1416 eletti dal senato, e restavano in carica più o meno per un biennio, con funzioni prevalentemente amministrative, dall'acquisto del metallo alla vigilanza sulle varie fasi della lavorazione. Dal 1522 il consiglio dei dieci prepose alla Zecca un provveditore, al quale delegò molte delle proprie competenze; i massari passarono alle sue dipendenze, con funzioni più limitate.

Col tempo il governo della Zecca avrà un'articolazione sempre più complessa. All'unico provveditore se ne aggiungerà un secondo e quindi un terzo, la cassa sarà affidata a un depositario e sulla circolazione monetaria vigileranno dei provveditori sopra ori e monete. Tutte queste cariche saranno coperte da nobili, mentre il personale amministrativo e quello tecnico continueranno ad essere in gran parte monopolio delle stesse famiglie cittadine e popolane. Certe mansioni tecniche venivano svolte, da una data imprecisabile nel primo ventennio del Cinquecento, da un maestro di Zecca, che aveva "carico di accettar et ricever tutti li ori fusse appresentati in Cecha per far ducati venitiani" e lavorarli a sue spese fino ad un certo grado di finezza, restando l'oro a suo "risego et calo". Il posto fu soppresso nel 1532, essendosi rivelate le condizioni che lo regolavano tutt'altro che vantaggiose per la Repubblica. Il secondo che l'aveva occupato, infatti, nel periodo 1524-1531 aveva realizzato profitti eccessivi, anche a danno della Signoria. Così, si tornò al vecchio sistema, nel quale tutto veniva "comprato et fatto per conto della Signoria [...] sì ori come arzenti", direttamente dal provveditore, coi massari e gli impiegati (ministri) (100). Comunque, forse perché il sistema dei controlli non era ancora convenientemente perfezionato, la Zecca doveva dispensare dei facili guadagni un po' a tutti. Pantaleo di S. Fosca, che aveva lavorato alla raffinazione, nel 1398 lasciava un'eredità di più di seimila ducati, che aveva "guadagnado cum grande fadiga e asé bona raxon", e saggiamente investito in argento, denaro, oro, titoli di Stato, beni stabili e mobili, attrezzi (101). Coi provvedimenti adottati nel maggio 1472 il consiglio dei dieci si trovò ad affrontare una delle più disastrose invasioni di moneta straniera del secolo. Venezia e il territorio erano sempre più inondate da monete d'argento con la falsa stampa della Zecca nazionale, affluite in grande quantità da diversi luoghi: bisognava che entro un termine brevissimo tutti portassero le monete che possedevano in Zecca o alle casse della Terraferma, dove le avrebbero esaminate e restituite agli interessati, quelle "adulterine" tagliate a metà. Un informatore del duca di Mantova, forse con qualche esagerazione, scrive che seguirono questa sorte sette su dieci pezzi presentati (112). Milano aveva emesso grossetti e grossoni veneti per un valore di 80.000 ducati, con un contenuto fino così basso che il loro corso venne ridotto - per i grossetti - da 4 soldi a 2 soldi e mezzo. A sua volta il Ducato visconteo era anch'esso inondato di monete estere. Ai due Stati si ponevano gli stessi problemi e la loro soluzione veniva complicata forse meno dalla costatazione del consiglio segreto milanese che era "da alchuno tempo in qua cressuto per tutto lo pretio dell'argento" (103), che non dalle incertezze di politiche monetarie condotte spesso senza conoscere con precisione i princìpi che si cercavano di applicare, e dalle difficoltà di imporre la sovranità monetaria in territori di limitata estensione e dai confini relativamente recenti.

Operazioni come queste sono spesso di lettura non facile, specie quando non siano sufficientemente documentate. Il quadro comprende una Zecca statale, quella milanese, che pur con l'attenuante di essere gestita in appalto stampa moneta falsa col conio di un paese straniero; una distribuzione capillare in un territorio diverso da quello d'appartenenza, attraverso canali che non potevano essere soltanto quelli del commercio estero; monete - le contraffatte - che dovevano essere presentate alla Zecca e alle casse pubbliche solo affinché venissero "per medium incise" e subito restituite "unicuique sine ulla inpensa". Fra Stato e privati, Venezia subì una perdita stimata in un milione di ducati, più grave - commenta nel 1470 Domenico Malipiero nei suoi Annali - di quella di Negroponte caduta in mano ai Turchi (104). Ciò senza contare i danni della paralisi del commercio, privato per alcuni giorni dell'indispensabile numerario.

Ora, dopo le riforme del 1472, la Zecca coniava ducati d'oro dalle tradizionali caratteristiche; tre monete d'argento ad alto titolo (948/1.000), cioè il trono, che era la lira da venti soldi (grammi 6,52), la sua metà (grammi 3,26), il soldino o marchetto (grammi 0,326); bagattini e loro multipli di rame, che davano corpo ai denari della lira. La circolazione era risanata, pure coi gravi sacrifici imposti. Furono richiamate le pene severe a carico di chi falsificava o tosava monete e di chi spacciava monete false o tosate; i banchi e le casse pubbliche dovevano pesare le monete in entrata; i fanti e gli addetti all'ufficio dell'argento ("officiales super argento in Rivoalto") dovevano fare ispezioni: venne messo in moto un apparato repressivo che non concedeva spazio alla speculazione e alla frode. Neppure a un patrizio, Gerolamo Querini, fu perdonato d'aver comperato e speso monete falsificate a Ferrara: venne accecato e mutilato della mano destra (105).

La politica monetaria si espresse in decisioni prese giorno per giorno per superare situazioni contingenti, ma nella loro successione può cogliersi una significativa continuità d'indirizzo. Si limitò al massimo l'emissione di monete d'argento, stabilendo, nel 1474, che se ne potesse coniare solo per un quarto dell'argento presentato in Zecca; il resto doveva essere lavorato in "pezze per navigare", cioè in verghe bollate destinate all'esportazione. Allora si concesse in via eccezionale che i banchi potessero presentare in Zecca del metallo per la conversione in moneta oltre la quota stabilita, e alla fine del secolo, "attenta penuria monetarum", se ne estese la facoltà a tutti, per brevi periodi, che però vennero più volte prorogati. Nel 1498 ci fu un'emissione di grossi d'argento per il Levante, destinati alle galere per Alessandria, dove - come informa il Sanudo - andavano ogni anno grandissime quantità d'argento. Ciò perché non venissero esportati martelli e mocenighi (106).

Anche le emissioni di moneta furono ridotte, così che la sua quantità si rivelò più volte insufficiente alle necessità della piazza, "cum gran incomodo et dano di viventi ad menudo" (1484). Pure negli anni successivi se ne avvertì la scarsità, che finì con l'aprire la strada all'infiltrazione di monete di rame di altro conio. Le monetine forestiere furono messe al bando, in particolare i bez, "una moneda di rame con arzento", di provenienza austriaca. Si temeva "quod sint multi [...] qui faciant mercantias ex tali moneda bez" (107).

Nonostante le ripetute proroghe alla facoltà di chiedere la conversione in essa delle paste d'argento presentate alla Zecca, la moneta nazionale s'era così rarefatta che nell'autunno 1498 tanto Venezia quanto la Terraferma ne apparivano sprovviste, cosicché si spendevano soltanto "monetę externorum dominorum et potentatuum, quę non sunt iusti ponderis et boni argenti" (108). La descrizione che qualche anno dopo, nel 1501, gli Annali di Pietro Dolfin danno della situazione è altrettanto sconfortante:

Nuovamente par che da Mantoa e d'altrove sia capitado soldini di rame bianchizadi cum argento e stagno, i qual sono teneri e flexibeli, in tanta quantità che tuta Veniexia e parte de Terraferma è intradita, che l'homo non sa come el possa cambiar né spender, perché ognun i refuda, e la terra è intradita. Et per i gran lamenti fati, li Capi di X à fato crida che tuti soldi falsi e de altra stanpa siano banditi; i stronzati [cioè quelli tosati] pizoli siano cambiati alla zecha a pexo per pexo (109).

Era il costo della stabilizzazione realizzata mediante la riduzione delle emissioni di moneta piccola. Era inevitabile che questa si facesse rara nella circolazione interna, dove il suo posto veniva preso da quella estera. Nel 1503 è la comunità di Padova a supplicare di poterne far stampare una certa quantità per i bisogni del suo Monte di Pietà, e nel 1506 a rivolgersi al consiglio dei dieci sono gli inviati di diverse città della Terraferma, specie di confine, per aver licenza di far stampare due o tremila ducati di monete di rame perché i poveri potessero "suis prospicere necessitatibus" (110).