Migratori, movimenti

MIGRATORI, MOVIMENTI

Aspetti generali

di Nora Federici

Spostamenti territoriali di popolazione e migrazioni

Il termine 'movimenti migratori' - o 'migrazioni' - indica uno spostamento individuale o collettivo da un luogo d'origine (emigrazione) a un luogo di destinazione (immigrazione). Considerando solo la migrazione umana, e intendendo gli spostamenti come spostamenti territoriali, questo concetto assai ampio di migrazione fa riferimento a qualsiasi cambiamento dello 'spazio di vita', inteso come porzione dello spazio, nelle sue varie articolazioni, in cui l'individuo esplica tutte le sue attività (v. Courgeau, 1980, p. 14).

Tenendo presente che i due poli essenziali della vita di ogni individuo sono il luogo di abitazione e il luogo di lavoro, si possono considerare come migrazioni tutti gli spostamenti di residenza, intesa come dimora abituale - abitativa o lavorativa - e quindi anche gli spostamenti dal luogo di abitazione a quello di lavoro quando i due spazi di vita non siano compresi entro uno stesso territorio definito da confini politici o amministrativi.

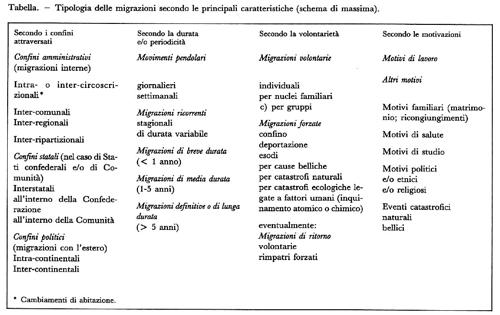

Al fine di individuare più chiaramente il fenomeno e di effettuarne una precisa e articolata registrazione statistica, è necessario considerare alcuni elementi quali la natura dei confini che il migrante attraversa spostandosi dal luogo di provenienza a quello di destinazione, la durata o periodicità dello spostamento - che oggi vengono valutate in parallelo anche se alla periodicità viene attribuito maggior rilievo (v. Golini, 1987, p. 269) -, le motivazioni e le modalità dello spostamento.

Particolarmente importante è la motivazione che può anzi essere considerata l'elemento di discrimine tra la migrazione e altri tipi di spostamento territoriale. Nella sua accezione più diffusa, in effetti, il termine migrazione è oggi riservato quasi esclusivamente agli spostamenti per motivi di lavoro, quale che sia la loro durata, la distanza coperta e la natura del confine attraversato (politico o amministrativo).

Ai motivi di lavoro vanno affiancati inoltre i motivi familiari (quando questi abbiano come scopo il matrimonio con un emigrato o il ricongiungimento della famiglia con uno o più membri emigrati per motivi di lavoro) e i motivi di forza maggiore, che possono essere di natura politica, etnica o religiosa, oppure legati a eventi catastrofici (terremoti, inondazioni, carestie, guerre, ecc.).

Dovrebbero invece venire esclusi dalla categoria della migrazione gli ormai frequentissimi spostamenti per motivi di diporto e fruizione del tempo libero, mentre è più discutibile l'esclusione degli spostamenti determinati da motivi di salute e soprattutto da motivi di studio, anche perché in molti casi le motivazioni studio-lavoro sono collegate tra loro e spesso coesistono.

Cenni storici sulle grandi migrazioni del passato

Il fenomeno delle migrazioni è antico quanto l'uomo. I recenti e sempre più frequenti ritrovamenti archeologici indicano che probabilmente sin dalle epoche preistoriche le migrazioni sono state all'origine del popolamento dei continenti.

Già i popoli di cacciatori e raccoglitori migravano alla ricerca di zone più ricche di vegetali commestibili e di cacciagione, e in genere più idonee alla sopravvivenza.

Col progredire della civiltà, alle motivazioni di tipo economico se ne sono aggiunte altre. Il consolidamento di grandi aggregati politici ha stimolato il desiderio di espansione e di conquista di nuovi territori al fine di sfruttare le loro risorse naturali e il lavoro servile delle popolazioni assoggettate. Le conquiste politico-militari dell'antichità e del Medioevo hanno provocato ingenti spostamenti di popolazione tanto dalla madrepatria verso i territori conquistati, quanto da questi verso il paese dei conquistatori: spostamenti spontanei e determinati da motivazioni politico-militari ed economiche nel primo caso, più o meno forzati e determinati da motivi di lavoro, perlopiù in condizione di schiavitù, nel secondo.

Le grandi esplorazioni geografiche dell'età moderna aprono nuove prospettive sia politiche che economiche. Sorgono i grandi imperi coloniali e viene favorito e stimolato il popolamento delle terre di conquista. Ma le prime esperienze di sfruttamento agricolo dei nuovi, sterminati territori danno luogo anche a forme di migrazione forzata: da un lato le deportazioni, dall'altro il trasferimento coatto di schiavi dall'Africa nel Nuovo Mondo.

La dominazione coloniale provoca inoltre un particolare flusso migratorio dalla madrepatria alle colonie - un flusso costituito da quadri politici, militari e tecnici, il cui spostamento è in genere (ma non sempre) volontario e comunque legato non tanto alle esigenze dei singoli, quanto alle necessità organizzative del paese colonizzatore.

Le migrazioni moderne e la loro tipologia

Per poter quantificare un fenomeno che ha implicazioni demografiche, economiche, sociali, antropologiche e politiche così significative, e che può essere considerato un elemento fondamentale dell'evoluzione delle popolazioni, si rende necessario definire una tipologia delle migrazioni.

Una prima, importante distinzione tipologica è quella tra migrazione interna ed esterna. Se il contesto demografico-territoriale al quale ci si riferisce è costituito da uno Stato, la distinzione sarà tra migrazione interna e migrazione internazionale (o con l'estero). Se lo spostamento non comporta il passaggio di confini politici, ma solo di confini amministrativi, la migrazione interna può essere definita interregionale, intercomunale oppure ancora intercircoscrizionale (nel caso dei grandi centri urbani infatti la circoscrizione va considerata un territorio più o meno autonomo sul piano amministrativo, o comunque chiaramente delimitato).

Nel caso di unità politiche multistatali, come le confederazioni di Stati (Stati Uniti, Brasile, CSI), o con stretti legami giuridico-economici (come si avvia a diventare la CEE) si ha un tipo di migrazione che rispetto al passaggio di confini va collocata in una categoria intermedia tra la migrazione interna e l'emigrazione con l'estero, perché in questo caso il passaggio di frontiera e la permanenza sono regolati da norme diverse.

Quando si fa riferimento a confini geografici anziché politici o amministrativi, le migrazioni esterne possono essere intercontinentali o intracontinentali. Qualora i continenti siano separati da un oceano si parlerà di migrazioni transoceaniche.

Un elemento essenziale della migrazione è la sua durata. Da questo punto di vista, una distinzione tradizionale è quella tra migrazioni temporanee e migrazioni definitive, e, nell'ambito delle migrazioni temporanee, tra quelle a lungo termine (con durata superiore a un periodo prefissato, ma non necessariamente uniforme) e quelle a breve termine. Oggi, però, si va facendo sempre più frequente un tipo di migrazione che sotto un certo punto di vista si può considerare intermedio tra le migrazioni temporanee e quelle definitive: le migrazioni ricorrenti, caratterizzate da uno spostamento ripetuto, perlopiù a breve termine, molto spesso con periodicità regolare o di durata più o meno uniforme. Al criterio della durata si affianca quindi sempre più spesso quello della periodicità.

La crescente diffusione delle migrazioni ricorrenti e in particolare di quelle periodiche è certo conseguenza delle sempre maggiori facilità di spostamento anche a distanze notevoli.

Le migrazioni periodiche a carattere stagionale erano legate in passato allo svolgimento di lavori agricoli ricorrenti (semina, raccolto, mondatura del riso, ecc.). Oggi le migrazioni stagionali si ritrovano soprattutto nel settore delle attività lavorative del terziario legate al turismo (settore alberghiero e della ristorazione), mentre sono pressoché scomparse quelle legate alle attività agricole che, ormai largamente meccanizzate, richiedono solo eccezionalmente manodopera stagionale.

Si sono invece largamente diffusi gli spostamenti periodici di durata più breve, noti come pendolarismo, che includono spostamenti settimanali o giornalieri a scopo sia di lavoro che di studio. Tutt'altro che infrequenti sono i casi in cui i pendolari passano, più o meno quotidianamente, confini politici: in questo caso vengono detti frontalieri.

Le migrazioni si possono poi distinguere in base alle motivazioni, che come abbiamo già accennato costituiscono un elemento essenziale per delimitare le migrazioni rispetto ad altri tipi di spostamento.

Un'altra distinzione riguarda le modalità del trasferimento. Da questo punto di vista le migrazioni possono essere individuali o per gruppi. I gruppi a loro volta possono essere costituiti da singoli individui oppure da nuclei familiari. Le migrazioni per nuclei familiari del resto possono anche essere considerate una categoria intermedia tra le migrazioni individuali e le migrazioni per gruppi.

Una speciale forma di migrazione per gruppi è costituita dagli esodi, migrazioni di massa che hanno motivazioni diverse rispetto alle migrazioni individuali.

Le migrazioni possono poi essere spontanee (o volontarie, cioè derivate da una scelta autonoma del migrante, sia pure indotta da ragioni pressanti come la ricerca del lavoro) oppure forzate (come nel caso degli esodi) oppure ancora coatte (come le deportazioni e il confino). Evidentemente nel caso delle migrazioni forzate le motivazioni sono di natura politica, religiosa o etnica, oppure sono legate a eventi catastrofici (eventi bellici, terremoti e altre catastrofi naturali o provocate dall'uomo) e la ricerca di un lavoro in un luogo diverso da quello di origine è una conseguenza piuttosto che una causa dello spostamento.

Per quanto riguarda la composizione dei flussi, si può osservare che le migrazioni temporanee (e in particolare quelle pendolari) sono perlopiù individuali, mentre quelle definitive coinvolgono l'intero gruppo familiare, anche se spesso i componenti della famiglia migrano in tempi successivi (ricongiungimento familiare). Le migrazioni forzate coinvolgono assai spesso interi gruppi di popolazioni (ad esempio negli esodi determinati da eventi bellici o catastrofici, o da ragioni politiche, religiose e razziali). Per quanto riguarda la struttura demografica dei flussi migratori, si può osservare - fatta eccezione per gli esodi di massa e le migrazioni per nuclei familiari - una netta prevalenza di individui di sesso maschile e di età giovanile. L'accresciuta presenza delle donne nel mondo del lavoro ha tuttavia modificato notevolmente il rapporto dei sessi nelle migrazioni, che in molti casi tende a divenire pressoché paritario. Resta invece accentuata la prevalenza dei giovani nella massa migrante; gli anziani costituiscono una presenza rilevante solo nelle migrazioni di ritorno, ossia nei flussi di rientro dalle migrazioni di lunga durata, soprattutto estere.

Per quanto riguarda la composizione socioprofessionale, si può parlare di una tradizionale prevalenza di migranti scarsamente qualificati sul piano professionale e con un livello di istruzione medio-basso. Negli ultimi decenni, tuttavia, la situazione si è andata modificando. Da un lato, infatti, per la diffusione dell'alfabetizzazione anche in molte zone economicamente poco sviluppate, è andato crescendo il livello medio di istruzione dei migranti, che non di rado è in contrasto con il livello del loro impiego nel luogo d'immigrazione. D'altro lato, si sono andate sviluppando correnti migratorie con direzione inversa a quella tradizionale e tuttora prevalente; gruppi di tecnici di medio e alto livello si spostano dalle zone economicamente e tecnologicamente progredite verso le zone più arretrate a seguito di commesse di lavori, soprattutto infrastrutturali, in cui viene impiegata manodopera locale per le mansioni meno qualificate.

Gli squilibri esistenti nei vari paesi tra il progresso economico-sociale e quello più propriamente legato all'evoluzione tecnologica da un lato, e dall'altro all'organizzazione e allo sviluppo della ricerca scientifica, hanno provocato e continuano a provocare particolari correnti migratorie formate da elementi con notevoli capacità potenziali e/o con aspirazioni a una più elevata qualificazione che non riescono a trovare nel loro paese sbocchi professionali adeguati e/o possibilità di ulteriore specializzazione. Questa corrente, nota come brain drain, negli ultimi decenni ha avuto per destinazione soprattutto gli Stati Uniti, e provenienze diverse: asiatiche, europee e, negli ultimi anni, africane, mentre alcuni paesi europei, come ad esempio l'Italia e la Spagna, cominciano a divenire poli di attrazione anziché zone di deflusso. Dopo il crollo dei regimi comunisti si osserva un deflusso continuo dai paesi dell'Est europeo.

Un'altra distinzione di primaria importanza è quella tra un tipo di immigrazione che può essere definita fisiologica, in quanto caratterizzata da intercambi di popolazione e pertanto non legata a particolari squilibri territoriali, preesistenti al fenomeno migratorio o da esso derivanti, e un tipo di migrazione unidirezionale che si può definire patologica, in quanto determinata dall'esistenza di squilibri oggettivi nello sviluppo demografico-economico tra aree di espulsione e aree di attrazione dei migranti (v. Federici e Golini, 1972, pp. 34-35). Questo tipo di migrazione caratterizza i flussi che oggi si dirigono dai paesi economicamente e tecnologicamente arretrati a quelli con avanzato grado di sviluppo industriale e tecnologico, designati rispettivamente, in base alla loro approssimativa collocazione geografica, come 'Sud' e 'Nord' del mondo. Esso ha caratterizzato anche i flussi transoceanici e intraeuropei nel corso della prima metà di questo secolo, come anche le massicce migrazioni interne italiane Sud-Nord nel corso degli anni sessanta. Nella tabella è riportata una possibile tipologia delle migrazioni, distintamente articolata in base ai loro caratteri fondamentali.

Le grandi correnti migratorie mondiali degli ultimi due secoli

Il forte accrescimento demografico che ha caratterizzato le popolazioni europee nella seconda metà del XVIII secolo e nel XIX secolo ha dato luogo a imponenti flussi migratori che dai vari paesi d'Europa si sono diretti verso il Nuovo Mondo attratti dalla disponibilità di immense ricchezze nei nuovi territori ancora pressoché completamente spopolati. Parallelamente, lo sviluppo industriale temporalmente sfasato dei singoli paesi europei ha alimentato correnti migratorie all'interno del continente.

Migrazioni transoceaniche e intercontinentali

L'enorme portata di questo fenomeno si può apprezzare tenendo presente che, nel corso di un secolo, le correnti migratorie europee hanno popolato interi continenti. Le due Americhe, l'Australia, la Nuova Zelanda e, in misura minore, alcuni territori dell'Africa debbono infatti una parte, talora consistente, del loro popolamento all'afflusso di ingenti masse demografiche provenienti dall'Europa che, nello stesso tempo, hanno provocato - direttamente o indirettamente - la progressiva eliminazione o perlomeno la segregazione della popolazione autoctona.

Nella prima metà del XIX secolo le correnti di maggior consistenza partono dai paesi dell'Europa nordoccidentale e si dirigono quasi esclusivamente verso gli Stati Uniti. Dal 1819 (data a partire dalla quale iniziano le statistiche statunitensi) al 1855 entrano negli Stati Uniti 4,5 milioni di immigrati, di cui 3,9 milioni di Europei, prevalentemente provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda e, in misura minore, dalla Germania e da altri paesi (in questo periodo gli Italiani sono solo 7.000).

Nella seconda metà del secolo, per effetto dello sviluppo delle vie di comunicazione e dell'incombente disoccupazione della manodopera non qualificata provocata dallo sviluppo industriale e tecnologico, l'emigrazione europea assume dimensioni imponenti. A ciò concorre anche la fase espansiva di transizione demografica provocata dalla progressiva riduzione della mortalità. In questo periodo ai flussi provenienti dall'Europa nordoccidentale si aggiungono quelli che provengono dall'Europa meridionale e orientale. Si intensifica così il popolamento degli Stati Uniti, mentre acquistano progressivamente importanza anche altri sbocchi: Canada, Argentina, Brasile, Australia e Nuova Zelanda.

Parallelamente, diviene consistente anche una corrente di migrazione asiatica proveniente soprattutto dall'India, dalla Cina e dal Giappone, che si dirige prevalentemente verso gli Stati Uniti, il Brasile, le Antille e, in Oceania, verso le isole Hawaii.

Il periodo che ha segnato i massimi assoluti negli spostamenti intercontinentali di popolazione è stato il decennio 1880-1890. Nella seconda metà del secolo i soli Stati Uniti accolgono complessivamente circa 17 milioni di immigrati (di cui circa 15 milioni di Europei). L'Italia partecipa a questo flusso con oltre 1 milione, i paesi dell'Europa orientale con circa 2 milioni. Nello stesso periodo il Canada accoglie oltre 2 milioni di Europei, mentre in Argentina e in Brasile si dirigono rispettivamente circa 3 milioni e 2-2,5 milioni (prevalentemente Spagnoli e Italiani e in minor misura Portoghesi, Russi e Polacchi).

Più contenuta e più omogenea è stata l'immigrazione in Australia e Nuova Zelanda (1 milione circa di Britannici).

All'inizio del XX secolo si è registrato un nuovo, ancor più cospicuo, flusso di immigrati verso i nuovi continenti, che ha provocato l'adozione di politiche restrittive, specie da parte degli Stati Uniti, che con il Quota act del 1921 e con leggi successive hanno imposto rigidi limiti, differenziati per le singole etnie, all'ingresso di nuovi immigrati. Di conseguenza, i flussi provenienti dall'Europa e soprattutto dall'Europa meridionale e orientale si sono ridotti, ma principalmente si sono diretti verso altre destinazioni dove era ancora relativamente facile l'ingresso: il Canada (dove tra il 1900 e il 1950 sono affluiti in totale 4,5 milioni), Argentina e Brasile (che nello stesso periodo hanno accolto oltre 5 milioni di Europei, di cui circa 1/3 Italiani).

Dopo le punte massime di emigrazione transoceanica, verificatesi nel primo quindicennio del secolo, l'Europa ha visto ridurre drasticamente i flussi di uscita. Sebbene sia molto difficile stimare il complesso di popolazione europea emigrata nelle due Americhe e in Australia e Nuova Zelanda, è stato calcolato che dall'inizio del XIX secolo alla metà del XX l'Europa abbia ceduto ai nuovi continenti oltre 60 milioni di persone, di cui 40 costituirebbero la perdita netta, in quanto rimasti definitivamente nelle nuove residenze. Dei 60 milioni di emigrati, circa 34 si sarebbero recati negli Stati Uniti, 12 in Argentina e Brasile (rispettivamente 4 e 5) e circa mezzo milione in Nuova Zelanda, mentre quote minori avrebbero scelto altri paesi delle Americhe (Messico, paesi dell'America centrale, Uruguay).

Flussi emigratori europei, più difficilmente quantificabili, hanno anche raggiunto alcuni paesi dell'Africa all'epoca soggetti al dominio coloniale europeo (Algeria, Tunisia, Marocco, Libia sulla costa mediterranea, e Unione Sudafricana). Viceversa, nell'ultimo mezzo secolo flussi migratori notevoli si sono diretti dall'Africa mediterranea verso l'Europa, che ha accolto e accoglie tuttora anche contingenti non trascurabili provenienti dal Medio Oriente e da alcuni paesi asiatici (v. Federici, 1979, pp. 559-564).

Negli ultimi decenni il crescente divario economico e il parallelo divario demografico tra il Nord e il Sud del mondo hanno determinato una sempre maggiore pressione demografica intercontinentale: popolazioni africane e asiatiche premono in misura crescente sui paesi europei e sull'America del Nord alimentando flussi consistenti di migrazione a scopo di lavoro, mentre estesi conflitti religiosi ed etnici concorrono a ingrossare i flussi, particolarmente quelli diretti verso l'Europa.

Migrazioni intracontinentali europee

Anche se meno importanti delle correnti transoceaniche e intercontinentali, di notevole portata sono state durante gli ultimi due secoli anche le migrazioni intracontinentali europee.

Anche in questo caso, le più consistenti sono state le correnti che dai paesi a economia prevalentemente preindustriale si sono dirette verso i paesi industrializzati. Il deflusso è stato particolarmente forte dall'Italia, ma anche dalla Spagna, dall'Austria, dall'Ungheria e dalla Polonia; mete prevalenti sono state la Francia, la Germania, il Belgio e la Svizzera. In epoca più recente ai paesi di emigrazione tradizionale si sono aggiunti - e in buona parte sostituiti - anche la ex Iugoslavia, la Grecia e soprattutto la Turchia.

Un'altra corrente, per converso euroasiatica, ha consentito il progressivo popolamento della Siberia da parte delle popolazioni della Russia europea.

Dopo la seconda guerra mondiale la situazione si è profondamente modificata. Da un lato la costituzione della Comunità Europea e la conseguente libera circolazione dei lavoratori al suo interno, dall'altro la progressiva e rapida industrializzazione dell'Europa mediterranea hanno profondamente mutato le caratteristiche delle correnti intracontinentali europee. Così, ad esempio, i flussi intracomunitari hanno assunto il carattere di migrazioni ricorrenti e si sono comunque ridotti come consistenza, mentre alcuni paesi con maggiore necessità di utilizzare manodopera straniera, come la Germania, hanno visto aumentare progressivamente i flussi di immigrati più periferici (soprattutto i Turchi). Nello stesso tempo, i paesi che hanno sperimentato con ritardo il processo di industrializzazione e di terziarizzazione (come l'Italia e, più di recente, la Spagna) sono divenuti paesi di immigrazione e accolgono ormai da decenni flussi non trascurabili di immigrazione intercontinentale provenienti dall'Africa e dall'Asia (v. Federici, 1979, pp. 564-566).

Particolarmente intense sono divenute le migrazioni intracontinentali Est-Ovest dopo il crollo dei regimi comunisti dell'Europa orientale. In effetti, la caduta del Muro di Berlino ha determinato una forte pressione demografica soprattutto verso la Germania, e la fine delle dittature nei paesi del Patto di Varsavia ha innescato un flusso più che consistente verso tutti i paesi dell'Europa occidentale. L'Italia si è trovata direttamente coinvolta nell'afflusso conseguente al crollo del regime comunista albanese, e ha costituito una delle mete dei profughi dell'ex Iugoslavia, che si sono diretti e continuano a premere verso Trieste.

I movimenti Est-Ovest nel continente europeo sono probabilmente destinati a continuare se non addirittura ad accrescersi, aggiungendosi così alle notevoli correnti intercontinentali che hanno come meta l'Europa.

Migrazioni intracontinentali in Africa, America Latina e Asia

Anche nei continenti che presentano larghe aree tuttora arretrate, come l'Asia, l'America Latina e soprattutto l'Africa, non mancano correnti migratorie, talora anche di notevole consistenza, a carattere internazionale. E ciò a prescindere dalle migrazioni interne, che assumono talora entità imponente.

Purtroppo è difficile, nel caso di questi continenti, seguire la natura e la direzione dei flussi migratori che, al pari e forse più di altri fattori demografici, raramente sono oggetto di rilevazione statistica. Si può dire, in generale, che la tipologia migratoria è spesso diversa da quella indicata in precedenza, e vede con frequenza assai maggiore che non nel Nord del mondo flussi migratori mutevoli, legati a fattori etnici, politici e/o religiosi.

Qui, inoltre, le migrazioni interne non sempre sono facilmente distinguibili da quelle internazionali, specie per quanto riguarda l'Africa, giacché i confini sono spesso incerti e talora sono stati disegnati, dopo il secondo conflitto mondiale e a seguito dell'indipendenza acquisita dai vari territori, senza tener conto delle dislocazioni territoriali tradizionali delle varie etnie, il che comporta scambi demografici consistenti legati anche a conflitti tribali sempre più frequenti. In linea di massima, si può dire che - anche a prescindere dal processo di urbanizzazione - i flussi da uno Stato all'altro sono tutt'altro che irrilevanti.

Caratteristiche e direzioni delle correnti migratorie attuali

Per ragioni politiche, economiche e demografiche il fenomeno migratorio va assumendo verso la fine del millennio un carattere di globalità, sia dal punto di vista delle masse migranti, sia dal punto di vista dei territori interessati.

La tendenza alla globalizzazione delle correnti migratorie non esclude però la loro polarizzazione geografica, legata sia a circostanze demografiche ed economiche che a circostanze politiche, interne e internazionali.

In effetti, nel corso degli ultimi decenni del XX secolo, il crescente divario di accrescimento demografico e sviluppo economico tra continenti, più che tra popolazioni dello stesso continente, ha dato impulso a correnti migratorie imponenti che si sono spostate e continuano a spostarsi da un continente all'altro (e segnatamente dall'Africa e dall'Asia verso l'Europa, l'America del Nord e l'Australia), favorite anche da mezzi di trasporto sempre più numerosi e rapidi.

Peraltro l'intensificarsi dei flussi intercontinentali è stato accompagnato negli ultimi decenni da un intensificarsi dei flussi intracontinentali, gli uni e gli altri favoriti dal sorgere di nuove aggregazioni economiche (Comunità Economica Europea, European Free Trade Association, North American Free Trade Agreement, Andean Pact, Association of South-East Asia Nations) (v. OCDE-SOPEMI, 1992, pp. 13-15).

Le migrazioni interne e l'urbanesimo

All'interno dei singoli Stati esistono differenze, talora rilevanti, nello sviluppo economico di zone diverse: per ragioni ambientali, storiche e sociali. E molto spesso queste differenze si accompagnano anche a diversità nell'evoluzione demografica. Ne conseguono squilibri che favoriscono spostamenti di popolazione a volte di notevole consistenza. D'altra parte, ovunque si verifica una differenziazione nelle fasi di sviluppo di aree diverse (in particolare, zone montuose e zone pianeggianti, zone prevalentemente rurali e zone urbane) che determina correnti di deflusso dalle zone più arretrate verso i territori più favoriti e/o economicamente più progrediti. A parte le migrazioni interregionali, si osservano quindi sistematicamente correnti migratorie dalla montagna alla pianura e dalle zone rurali alle zone urbane. Soltanto in una fase molto avanzata dello sviluppo, quando si passa dall'economia industriale all'economia postindustriale, si possono avere flussi invertiti, sia per effetto del decentramento produttivo, sia come conseguenza dello sviluppo di servizi legati alla valorizzazione del territorio e al turismo. Tale inversione dei flussi è ormai più o meno statisticamente evidente nel mondo industrializzato.

Tra le diverse forme di migrazioni interne una particolare attenzione va rivolta al fenomeno dell'urbanesimo, ossia ai flussi migratori che si dirigono dalle zone rurali a quelle urbane. Tali flussi provocano una duplice e opposta trasformazione nella distribuzione territoriale della popolazione all'interno di un paese: una crescente concentrazione urbana e un progressivo spopolamento delle zone rurali. Si tratta di un fenomeno ricorrente nella storia del popolamento, che assume peraltro connotazioni diverse nelle diverse fasi evolutive degli aggregati statali e del loro assetto giuridico.

Nell'antichità il flusso migratorio in ciascuna area territoriale era perlopiù circoscritto all'attrazione esercitata da pochi centri urbani, o addirittura da una sola grande città, sul resto di un vasto territorio caratterizzato da un popolamento assai limitato e prevalentemente a carattere sparso. L'attrazione esercitata dalle città era in genere originata dal loro carattere di centri religiosi e politici, oltre che economici, ma solo raramente ciò dava luogo a una concentrazione demografica particolarmente forte.

I moderni flussi rurali-urbani hanno invece motivazioni complesse, che affondano le loro radici nella trasformazione produttiva e nell'evoluzione sociale che l'accompagna. Alla loro base ci sono difatti il processo di industrializzazione in un primo tempo e quello di terziarizzazione in un secondo tempo, processi che coincidono con due fasi successive e via via diverse dell'urbanizzazione.

Nella prima fase le popolazioni rurali sono attratte verso i centri urbani dalle prospettive di impiego più remunerativo e meno gravoso offerte dallo sviluppo industriale, e nello stesso tempo dal desiderio di fruire di un maggior numero di servizi e più in generale di migliorare il tenore e la qualità della vita. Il trasferimento dalle campagne alle città è anche favorito dall'introduzione in agricoltura di nuovi metodi di coltivazione, che riducono drasticamente la necessità di lavoro umano.

Il flusso demografico rurale-urbano che deriva da questa trasformazione porta a una progressiva concentrazione demografica nei centri urbani, soprattutto quelli più importanti, e allo spopolamento dei piccoli agglomerati rurali, cui è venuta meno anche la funzione di fornire beni e servizi artigianali specifici. Il loro spopolamento è tanto più rapido e intenso quanto più essi sono situati lontani dai centri urbani e dalle vie di comunicazione che ne facilitano l'accesso.

Tuttavia, dopo questa prima fase, si verifica in genere un fenomeno di crescente diffusione territoriale dell'urbanizzazione, che vede i flussi migratori diretti non più soprattutto verso le città maggiori, ma anche verso quelle di media ampiezza e persino verso quelle minori. Si crea così progressivamente un'area di insediamenti economici e demografici che gravitano intorno al centro principale, dal quale si irradiano anche flussi centrifughi: si creano, cioè, le aree metropolitane.

Questo processo spontaneo è la conseguenza di due fattori: il decentramento produttivo e il degrado ambientale delle grandi città, che rende sempre meno desiderabile la vita nei centri urbani più congestionati.

L'eccessiva concentrazione della popolazione, infatti, tende a limitare nelle città più affollate le possibilità di occupazione o, quantomeno, di occupazioni desiderabili, e nello stesso tempo determina un peggioramento delle condizioni di vita per effetto del degrado ambientale, sia fisico (inquinamento, traffico) che sociale (crescente diffusione della droga, della violenza e della criminalità).

Nei paesi che hanno raggiunto un avanzato grado di sviluppo industriale è ormai in atto la seconda fase dell'urbanizzazione: aumenta il numero delle città di modesta e media ampiezza mentre i grandi e grandissimi centri urbani si trasformano progressivamente in aree metropolitane sempre più estese, caratterizzate da cospicui flussi bidirezionali di tipo prevalentemente pendolare.

Tra questi processi distributivi della popolazione all'interno del territorio nazionale va menzionato anche il decentramento di alcune funzioni politico-amministrative verso città diverse dalla capitale (delocalizzazione), e cioè lo sviluppo di quella che è stata denominata 'capitale reticolare' (v. "XX secolo", 1994, pp. 1-20).

Il processo per stadi dell'urbanizzazione riguarda, ovviamente, i paesi che hanno raggiunto un elevato grado di sviluppo. Tra l'altro, per essi va tenuto presente che l'urbanizzazione non è fenomeno che rientra esclusivamente nel quadro delle migrazioni interne, ma riguarda anche i flussi di immigrazione provenienti dall'estero. Infatti gli immigrati provenienti dai paesi economicamente arretrati si riversano prevalentemente nelle aree più urbanizzate, dove maggiori sono - o si pensa che siano - le possibilità di lavoro. Non si tratta, però, di una regola assolutamente generale. Infatti ancora oggi (e non soltanto nelle fasi del popolamento dei continenti nuovi) una certa quota, anche se minoritaria, dei flussi di immigrazione verso i paesi industrializzati copre anche posti di lavoro nel settore primario (agricoltura e pesca) ormai disertato dai nativi.

Nei paesi sottosviluppati, per contro, è in atto un'urbanizzazione che - almeno per alcuni di essi - potrebbe definirsi selvaggia, in quanto vede riversarsi nelle pochissime città (e talora nella sola capitale), già affollate da una popolazione in rapida crescita naturale, ingenti e continui flussi di immigrati. In alcuni casi questo afflusso è accresciuto da emergenze di carattere naturale o politico; ad esempio in Africa la progressiva desertificazione del Sahel e le conseguenti carestie danno luogo a veri e propri esodi di interi gruppi, e lo stesso accade sia in Africa che in Asia in conseguenza di conflitti armati.

La rilevazione statistica delle migrazioni

Una rilevazione diretta, completa e sistematica di tutte le migrazioni non esiste in nessun paese, né sarebbe possibile effettuarla perché la maggior parte degli spostamenti territoriali non sono soggetti ad alcun vincolo amministrativo. Tuttavia, nei paesi dove esiste l'anagrafe della popolazione, si dispone di dati sugli spostamenti di residenza che danno luogo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche a livello di minima unità amministrativa autonoma (in Italia, il comune). Ogni trasferimento di residenza comporta pertanto la cancellazione dall'anagrafe della residenza precedente e l'iscrizione in quella nuova. Si hanno così dati continui sui flussi di entrata e di uscita da ogni unità amministrativa autonoma, con indicazione della provenienza e destinazione dei migranti; ciò rende possibile distinguere le migrazioni interne dalle migrazioni con l'estero, e in entrambe le diverse provenienze e destinazioni. Poiché però non tutti i trasferimenti di residenza vengono regolarmente denunziati, tale fonte di rilevazione non è completamente attendibile, soprattutto sotto il profilo temporale: spesso infatti la denunzia dello spostamento avviene a distanza più o meno lunga dal momento in cui questo si è effettivamente verificato.

L'anagrafe della popolazione è sostituita in alcuni paesi dai registri della popolazione, che hanno funzioni analoghe. In assenza di un'anagrafe o di un registro della popolazione si può far ricorso ad altre fonti amministrative indirette (liste elettorali, elenchi dei contribuenti, ecc.). Nei casi in cui manchi qualsiasi forma di registrazione degli spostamenti territoriali della popolazione, come avviene in molte zone dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, è necessario ricorrere a indagini indirette, perlopiù su campioni della popolazione. Le notizie così ricavate, però, sono assai incerte e sicuramente incomplete.

Sia la fonte anagrafica che quella censuaria non consentono di tener conto del legame temporale tra lo spostamento e la vita del migrante, il quale nel corso della sua esistenza effettua talora una pluralità di spostamenti territoriali.Le indagini campionarie relative alle migrazioni possono essere di due tipi: indagini retrospettive e indagini seguite. Nel primo caso, si può ricostruire la successione degli spostamenti degli intervistati, classificati in base al sesso e ad altre caratteristiche, dalla nascita alla data della rilevazione. Nel caso delle indagini seguite (o a 'passaggi ripetuti') la conoscenza che si ricava è prospettiva, e consente di seguire le variazioni direzionali dei flussi, a partire dal momento iniziale dell'inchiesta, nel corso dei successivi passaggi (v. Courgeau, 1988, pp. 93-99).

Una recente proposta è quella di utilizzare per lo studio della mobilità migratoria indagini che raccolgono 'storie di vita', metodo molto usato nelle ricerche sociologiche (v. Courgeau e Lelièvre, 1989, p. 268).

Le teorie delle migrazioni

Sebbene non esistano vere e proprie teorie delle migrazioni che spieghino il fenomeno nella sua globalità, sono state avanzate parecchie ipotesi esplicative. Ne prenderemo in considerazione solo alcune, limitatamente al periodo del secondo dopoguerra.

In Italia, negli anni cinquanta, Corrado Gini (v., 1954) avanzò l'ipotesi delle migrazioni adattative, secondo la quale gli individui che si spostano presentano caratteristiche più simili a quelle proprie degli abitanti dei paesi di destinazione che non a quelle più diffuse nei paesi d'origine. Una variante di questa teoria fu formulata dal sociologo Francesco Alberoni (v., 1962) che parlava (riferendosi in particolare all'urbanesimo e alle migrazioni interne italiane) di "socializzazione anticipatoria", ossia della tendenza dei migranti ad assumere taluni modelli di comportamento propri del luogo di destinazione ancor prima di lasciare il loro luogo d'origine.

Più nota a livello internazionale è l'ipotesi formulata da Everett Lee (v., 1966), secondo la quale vi sarebbe una selettività delle migrazioni: la selezione sarebbe positiva (il livello socioculturale dei migranti è superiore a quello medio della popolazione d'origine) nel caso di spostamenti non determinati da assolute necessità economiche, mentre si avrebbe una selezione negativa nel caso in cui la spinta a migrare fosse determinata da tali necessità. Comunque, anche secondo Lee i migranti tenderebbero ad assumere alcune delle caratteristiche della popolazione di destinazione, pur senza perdere quelle della popolazione d'origine.

Qualche anno più tardi Wilbur Zelinsky (v., 1971) elaborò un quadro di sintesi molto esauriente, che colloca le migrazioni in una visione evolutiva storico-antropologica della transizione migratoria, collegando in qualche misura le fasi migratorie con le fasi della transizione demografica. Egli distingue cinque fasi successive: società tradizionale premoderna, società transizionale primitiva, società transizionale avanzata, società avanzata, società futura superavanzata.

Ciascuna di queste fasi è caratterizzata da diverse forme di mobilità, che evolverebbero sostanzialmente nel modo seguente. 1ª fase: scarsi spostamenti residenziali, legati alla coltivazione della terra, agli scambi di visite, al commercio e ai doveri militari e religiosi; 2ª fase: movimenti massicci dalle campagne alle città e per la coltivazione di terre all'interno delle frontiere, crescenti flussi migratori verso destinazioni estere con caratteristiche di attrazione, possibile immigrazione di lavoratori specializzati provenienti da zone più sviluppate, aumento di varie forme di circolazione; 3ª fase: riduzione dell'urbanesimo, riduzione o cessazione dell'emigrazione all'estero, accresciuta circolazione di sempre maggiore complessità strutturale; 4ª fase: oscillazione della mobilità residenziale, ormai livellata, urbanesimo in progressiva riduzione sia assoluta che relativa, intensi scambi demografici interurbani e intraurbani, nessun avanzamento di eventuali frontiere di insediamento e possibile retrocessione di queste, immigrazione netta significativa di manodopera non qualificata o scarsamente qualificata proveniente da aree arretrate, rilevante circolazione internazionale di persone altamente qualificate, circolazione notevolmente accelerata di spostamenti con motivazioni varie, specie economiche e di diporto; 5ª fase: possibile riduzione degli spostamenti residenziali e di alcune forme di circolazione derivanti da mezzi di trasporto migliori e più rapidi, migrazione residenziale legata quasi esclusivamente a spostamenti inter- e intraurbani, ulteriore possibile immigrazione di lavoratori non qualificati da aree sottosviluppate, possibilità di accelerazione di alcune forme di circolazione e nuove forme di questa, possibilità di stretto controllo politico dei movimenti sia internazionali che interni.

A prescindere dal fatto che nello schema di Zelinsky non è stato previsto il flusso centrifugo urbano-rurale attualmente in atto nelle aree sviluppate, tale schema forse non è applicabile ai paesi sottosviluppati, dove sia il processo di industrializzazione che quello di urbanizzazione presentano caratteristiche e ritmi assai diversi (v. Brown e Sanders, in De Jong e Gardner, 1981, pp. 149-184) e dove gli spostamenti territoriali di popolazione sembrano accentuare, anziché ridurre, gli squilibri demografico-economici (v. Todaro, 1976).

Le teorie non riguardano solo le cause, ma anche gli effetti delle migrazioni. Tra le teorie più recenti ricordiamo: l'approccio macroeconomico, che sottolinea la funzione svolta dalle migrazioni nel commercio internazionale e nel processo di crescita globale; l'approccio microeconomico, che si occupa delle motivazioni individuali dello spostamento; l'approccio gravitazionale, che analizza in particolare il ruolo della distanza tra i paesi e le caratteristiche di questi ultimi.

Un nuovo orientamento dell'analisi delle correnti migratorie, affermatosi negli ultimi anni, è il cosiddetto approccio sistemico, che tiene conto delle profonde trasformazioni in atto nel mondo, che investono l'ambiente naturale, l'economia, i rapporti sociali a livello sia individuale che nazionale. In questa fase già in atto, e destinata probabilmente a protrarsi nel tempo, è inevitabile che anche il fenomeno migratorio subisca una progressiva trasformazione, non da ultimo a seguito della sempre più profonda frattura economico-demografica tra i paesi economicamente avanzati e quelli sottosviluppati.Queste nuove linee di ricerca sono state promosse dall'Unione Internazionale per lo Studio Scientifico della Popolazione (IUSSP) e mirano a studiare i flussi migratori in relazione agli altri flussi di capitali e di merci (v. Kritz e altri, 1992).

Le cause oggettive e le motivazioni individuali delle migrazioni

La distinzione tra cause oggettive e motivazioni soggettive è assai importante per comprendere il fenomeno delle migrazioni, anche se alcuni studi recenti hanno cercato di collegare l'analisi dei due aspetti (v. Stark, 1991, pp. 3-6).

Le cause oggettive (aspetto macro)

Le cause oggettive degli spostamenti di popolazione sono molteplici e di varia natura. Se però si fa riferimento alla situazione attuale e si escludono le migrazioni forzate, emerge una circostanza ricorrente che può essere considerata la causa di fondo, sulla quale si innestano eventualmente altre circostanze concomitanti. Tale causa di fondo può essere definita 'pressione demografica differenziale' tra il luogo di provenienza e il luogo di destinazione dei migranti (v. Federici, 1979, pp. 591-597), intendendo con ciò l'esistenza nelle due aree di uno squilibrio di segno opposto nel rapporto fra tasso di incremento demografico (incremento naturale della popolazione) e tasso di sviluppo del reddito, rapporto che esprime appunto la 'pressione demografica'.

Nell'ipotesi teorica di un territorio nel quale il rapporto che esprime la pressione demografica denotasse una situazione di equilibrio (ossia risultasse pari all'unità) non si dovrebbero avere migrazioni, o meglio, il saldo migratorio dovrebbe essere nullo: in tal caso, infatti, le eventuali migrazioni assumerebbero il carattere di interscambi di popolazione e non di corrente unidirezionale. Nel caso di rapporto superiore all'unità si dovrebbe avere una quota di emigrazione netta tendenzialmente crescente al crescere del valore del rapporto; nel caso di rapporto inferiore all'unità, viceversa, una quota di immigrazione netta crescente al diminuire del valore del rapporto.

Questo schema, in realtà, risponde solo approssimativamente alle situazioni effettive, perché le correnti migratorie sono determinate dalla pressione demografica 'differenziale' tra le due aree e pertanto possono verificarsi, entro certi limiti, anche indipendentemente dal valore del rapporto che le caratterizza, per il solo fatto che tale valore differisce dall'una all'altra.

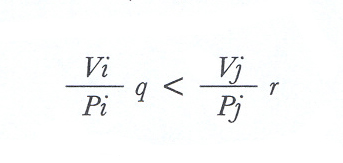

Secondo una più puntuale impostazione (v. Tapinos, 1974, pp. 60-66), la decisione di emigrare sarebbe determinata da una condizione necessaria (anche se non sufficiente) espressa dalla seguente relazione:

dove - essendo rispettivamente i e j il luogo di emigrazione e quello di immigrazione - con V viene indicato il reddito totale, con P la popolazione, con q e con r la probabilità individuale di percepire un dato reddito, rispettivamente nella zona di origine e in quella di destinazione.

Fatto per ipotesi q = 1, r può variare tra 0 e 1; la decisione di emigrare dipende dunque sia dalla differenza tra i due rapporti che dal valore di r, che riflette in qualche modo gli effetti delle caratteristiche distributive del reddito nella zona di immigrazione.

Al concetto di pressione demografica differenziale viene così aggiunto anche un fattore distributivo di notevole importanza.

In realtà, la forte pressione demografica che caratterizza le aree di emigrazione determina la forza di espulsione dalla zona di origine, mentre sulla forza di attrazione delle varie zone di destinazione, oltre al rapporto tra incremento demografico e sviluppo economico, influiscono altre circostanze, tra le quali notevole peso assumono - nel caso delle migrazioni internazionali - la diversa legislazione e, nel caso di tutte le migrazioni, il diverso atteggiamento politico dei vari paesi di immigrazione, nonché la diversa disponibilità della popolazione ospite ad accettare e a favorire l'integrazione sociale, oltre che economica, degli immigrati.

Oggi, in relazione a questa causa di fondo, si tende a distinguere le migrazioni da 'domanda' dalle migrazioni da 'offerta' di lavoro. Le prime hanno caratterizzato, ad esempio, il periodo di popolamento dei continenti nuovi, mentre attualmente l'eccezionale pressione demografica dei paesi sottosviluppati e le ricorrenti crisi etniche e politiche di vaste aree territoriali danno luogo a continue e massicce correnti migratorie che sono un caratteristico esempio di migrazioni da 'offerta'.

Naturalmente vanno tenute in conto altre cause oggettive, che hanno determinato in passato e ancor oggi determinano importanti correnti migratorie. Tra queste vanno ricordate, per il passato, le cause di ordine militare e politico.

Attualmente sono frequenti, specie nel Terzo Mondo, correnti migratorie provocate da catastrofi naturali o da conflitti politici, religiosi o etnici. Particolarmente rilevanti sono i flussi migratori determinati dal crollo dei regimi comunisti e dai conflitti etnico-politici che ne sono derivati (ex URSS, ex Iugoslavia, ex Cecoslovacchia, Polonia, Albania).

Nell'attuale fase postindustriale dei paesi ad avanzato sviluppo economico si verifica un diffuso rifiuto da parte dei lavoratori locali di occupazioni considerate 'socialmente non desiderabili' per livelli salariali o per condizioni di lavoro, che vengono pertanto rese disponibili per la manodopera immigrata. Questo fenomeno è presente anche là dove esiste una quota notevole di disoccupazione, come ad esempio in Italia. Per quanto non possa essere considerato una vera e propria causa delle migrazioni, tale fenomeno costituisce tuttavia un fattore importante nel determinare la consistenza e la continuità dei flussi migratori motivati dalla ricerca di lavoro. Di ciò si è occupato l'International Labour Office (ILO), che nel quadro di una ricerca per il World employment programme ne ha valutato l'importanza quantitativa in relazione all'occupazione di nativi e immigrati nel settore del lavoro non qualificato, analizzando inoltre le possibilità di accedere a occupazioni 'socialmente accettabili' da parte dei lavoratori immigrati (v. Böhning, 1976, pp. 6-23).

Le analisi dell'ILO riguardavano le migrazioni internazionali, ma è chiaro che il problema investe anche le migrazioni interne qualora sussistano forti differenziazioni nello sviluppo economico e sociale di diverse zone di uno stesso paese.

Un discorso a parte meritano le cause delle migrazioni di ritorno, che possono anch'esse venir considerate fenomeno di massa. Talora all'origine del rientro è la delusione per la difficoltà di trovare una collocazione soddisfacente sotto il profilo economico e/o di inserirsi nel nuovo ambiente sociale (in questo caso il ritorno segue a distanza relativamente breve - uno o due anni - l'emigrazione), o, più frequentemente, il desiderio di tornare nel proprio contesto sociale e familiare dopo aver raggiunto lo scopo di mettere insieme un capitale da investire a garanzia del futuro (in questo caso il ritorno avviene a scadenza più lunga e talora anche oltre i limiti dell'età lavorativa).

Talora il rientro è programmato sin dal momento dell'emigrazione (questo sembra essere il caso dei Filippini, oggi numerosi anche in Italia) e allora la durata di permanenza nel paese ospite non supera qualche anno.

Diverso è il caso delle migrazioni legate a lavori stagionali, e, più in generale, della migrazione individuale ricorrente. Lo stesso vale per le migrazioni per gruppi, attualmente organizzate da imprese di paesi industrializzati che appaltano lavori in aree sottosviluppate; in questo caso esiste addirittura un periodo prefissato di permanenza all'estero.

Le motivazioni soggettive (aspetto micro)

Il fenomeno migratorio è stato analizzato anche al microlivello, ossia dal punto di vista delle motivazioni individuali dello spostamento territoriale.

Nella decisione di emigrare si possono distinguere due momenti: la decisione di lasciare l'attuale residenza e la scelta del luogo di destinazione, determinate rispettivamente da vari fattori di repulsione e di attrazione.

È ovvio che le motivazioni possono essere di diverso tipo, e che con l'evoluzione sociale a quelle tradizionali se ne aggiungono altre, espressione di nuove concezioni di vita. Non a caso l'approccio micro si è sviluppato in risposta all'esigenza di tener conto di una realtà sempre più ricca e complessa.

Le diverse motivazioni soggettive si intrecciano sempre più alla spinta determinata dalle condizioni oggettive, talvolta accentuandola e talaltra agendo in contrasto con essa.

Le numerose elaborazioni teoriche sull'argomento sono state ben sintetizzate in un modello proposto negli anni ottanta da De Jong e Fawcett (v. De Jong e Gardner, 1981, pp. 13-58). Tale modello, secondo gli autori, è valido per le migrazioni sia interne che internazionali e per i paesi sia avanzati che in via di sviluppo, in quanto prende in considerazione la decisione di migrare indipendentemente da condizioni oggettive relative al luogo d'origine e a quello di destinazione.

La costruzione del modello parte dalla considerazione delle aspettative potenziali che possono essere sintetizzate nei seguenti valori-obiettivo: ricchezza, status, comfort, stimolo, autonomia, affiliazione, moralità, per ciascuno dei quali vengono proposti vari indicatori.

Un modello dinamico globale interdisciplinare

È stato anche elaborato un modello statistico molto complesso inteso a configurare la dinamica migratoria di una popolazione di n membri migranti tra l regioni (intese in senso lato come ampie aree, province o Stati di una confederazione). Il modello, mutuato dalla fisica statistica, collega il livello micro delle decisioni individuali con il livello macro del processo migratorio; esso si propone anche di descrivere quantitativamente e di stimare la migrazione interregionale di paesi diversi in termini di 'utilità dinamiche' e di 'mobilità', e di correlare la migrazione interregionale con la situazione socioeconomica di tali paesi (v. Weidlich e Haag, 1988, p. V).

Gli effetti delle migrazioni e il problema dell'integrazione degli immigrati

Le migrazioni provocano effetti di varia natura sia nella collettività d'origine che nella collettività di destinazione. Tali effetti sono rilevabili anche nel caso delle migrazioni temporanee e valgono in linea di massima sia per le migrazioni internazionali sia per quelle interne.

È molto difficile individuare e soprattutto valutare tutte le conseguenze dei flussi migratori di una certa entità, giacché tali conseguenze dipendono non solo dalla consistenza numerica dei flussi, ma anche dalla loro struttura demografica e sociale. In linea di massima, si può operare una distinzione tra: a) effetti demografici; b) effetti economici; c) effetti sociali; d) effetti politici; e) effetti antropologici.

Effetti demografici

Innanzitutto, va premesso che gli effetti demografici riguardano tutti gli spostamenti di popolazione, anche quelli che non vengono compresi usualmente nel novero delle migrazioni.

Una prima distinzione fondamentale è quella tra effetti diretti ed effetti indiretti. Tra i primi, il più importante è ovviamente quello di alterare la consistenza numerica della popolazione di origine e di quella di destinazione. Altrettanto importante è la modificazione della struttura demografica delle due popolazioni, in quanto i flussi migratori presentano sistematicamente (eccettuati gli esodi di intere popolazioni) una struttura per sesso, per età e per stato civile ben diversa, sia rispetto alla collettività di origine sia rispetto a quelle verso cui sono diretti. Nel passato tra i migranti prevalevano largamente il sesso maschile, le classi di età giovanili e centrali e i non coniugati. Negli ultimi decenni, tuttavia, il generalizzato ingresso delle donne nel mercato del lavoro ha attenuato le diversità nella presenza dei due sessi fra i migranti, e la tendenza al ricongiungimento familiare ha ridotto anche le altre tradizionali anomalie strutturali dei flussi, senza peraltro eliminarle.

Forse ancora più importanti degli effetti diretti delle migrazioni sono quelli indiretti, che nel caso di flussi continuativi e di una certa consistenza possono modificare radicalmente le caratteristiche demografiche delle zone interessate. Tali effetti indiretti sono una conseguenza sia della struttura per età che caratterizza le masse migranti, sia dei loro comportamenti demografici, che risentono dei comportamenti propri della zona di origine e sono pertanto diversi da quelli della popolazione ospite.

Il fatto che la struttura per età dei migranti sia caratterizzata da una larga prevalenza di età giovanili, ossia delle età a più bassa mortalità e a più elevata fecondità, fa sì che i flussi migratori contribuiscano a modificare la dinamica naturale delle due popolazioni, nel senso di abbassare la natalità in quella di origine elevandone la mortalità (per effetto dell'invecchiamento della popolazione) e di provocare effetti opposti nella popolazione ospite, come effetto dell'afflusso prevalente di individui in età feconda e a basso rischio di morte.

A titolo esemplificativo si può ricordare che la massiccia migrazione interna Sud-Nord verificatasi in Italia negli anni sessanta ha portato una modificazione nella graduatoria regionale della natalità, particolarmente evidente nel caso del Piemonte, che aveva accolto flussi consistenti di immigrazione meridionale.

Va ricordato inoltre che questo effetto demografico indiretto è di regola accentuato dal fatto che gli immigrati provengono da zone nelle quali il comportamento procreativo è caratterizzato da fecondità assai più elevata di quella propria della zona di nuovo insediamento. Tuttavia gli effetti indiretti sulla dinamica naturale delle zone di immigrazione tendono a smorzarsi nel tempo. Infatti, per quanto riguarda gli effetti sulla mortalità, è evidente che i giovani immigrati andranno man mano a ingrossare le classi di età anziane e poi senili, mentre il loro maggior apporto alle nascite si andrà riducendo per effetto dell'acquisizione, più o meno rapida ma inevitabile, dei comportamenti procreativi della zona di nuovo insediamento, in conseguenza dell'integrazione socioeconomica e culturale nel nuovo contesto.

Se sugli effetti demografici diretti delle migrazioni non vi sono interpretazioni e pareri discordi, sugli effetti indiretti non si riscontra uguale consenso.Sin dalla fine del secolo scorso è stata sviluppata negli Stati Uniti un'ipotesi interpretativa relativa agli effetti esercitati dall'immigrazione sull'evoluzione della popolazione locale. Secondo tale ipotesi, risalente a Benjamin Franklin e nota come 'teoria americana' (in quanto adottata successivamente, sia pure con diverse argomentazioni, da autori statunitensi a seguito delle grandi migrazioni dall'Europa verso gli Stati Uniti), l'emigrazione, allentando la pressione demografica del luogo d'origine e favorendone così lo sviluppo, vi provocherebbe una riduzione della mortalità e un incremento della natalità. Per converso, nella popolazione ospite l'afflusso dei migranti abbasserebbe il tenore di vita, e ne risulterebbero un'aumentata mortalità e una ridotta natalità.

Effetti economici

Gli effetti economici delle migrazioni possono essere considerati in buona parte un riflesso di quelli demografici, in quanto il trasferimento di forza lavoro prevalentemente giovanile da un'area a forte pressione demografica a un'area a più debole pressione demografica modifica il rapporto produttori/consumatori e costituisce perciò un fattore positivo per l'assetto produttivo della zona di immigrazione, mentre il luogo d'origine può beneficiare economicamente delle rimesse degli emigranti che, probabilmente, non avrebbero potuto trovare localmente un'adeguata funzione produttiva. Anche se è difficile valutare questi effetti in termini quantitativi, una scuola di pensiero europea che ha avuto largo seguito nella prima metà di questo secolo, e che si è soprattutto basata sull'esperienza delle grandi ondate migratorie Europa-Americhe, e in particolare di quelle Italia-Americhe, ha tentato di affrontare il problema in termini di costi-benefici, sostenendo che le zone di immigrazione hanno beneficiato della ricchezza prodotta da generazioni di individui i cui costi di allevamento sono stati sostenuti dai paesi d'origine (v. Beneduce, 1904; v. Coletti, 1905). Questo tipo di analisi, insieme al tentativo di giungere a una stima quantitativa del trasferimento di ricchezza determinato dalle migrazioni, è stato riproposto in epoca più recente e riferito non soltanto alle migrazioni intercontinentali, ma anche a quelle intraeuropee e persino a quelle interne (v. Sauvy, 1952, pp. 302-330, e 1977; v. Alvaro, 1974; v. Mastrodonato, 1981-1984). Non mancano però ipotesi più sfumate che, pur confermando il vantaggio economico per il paese ospite, tengono conto di possibilità differenziate a seconda delle condizioni di maggiore o minore flessibilità del mercato del lavoro (v. Böhning, 1976, pp. 13-21).

Un cenno a parte merita l'emigrazione qualificata (skill drain), e in particolare quella altamente qualificata (brain drain) che trasferisce nel paese ospite energie produttive di particolare valore. In questo caso, tuttavia, non bisogna dimenticare che tali energie probabilmente non avrebbero potuto trovare modo di esplicarsi nel paese d'origine per mancanza di condizioni strutturali adeguate.

Quando si vogliano valutare gli effetti economici delle migrazioni seguendo i criteri dell'analisi costi-benefici, va tuttavia ricordato che oltre alle poste del bilancio valutabili in termini monetari - i costi di allevamento, di formazione, di trasferimento e di insediamento, nonché i benefici di cui fruiscono il paese ospite (produzione di beni e servizi), i migranti (guadagni) e il paese d'origine (rimesse, capitali investiti dai migranti di ritorno) - ne esistono altre non esprimibili in termini monetari: costi di natura psicologica per i migranti che devono inserirsi nel nuovo contesto, di natura politica e sociale per la collettività ospite, e benefici in termini di interscambi culturali.

Sotto l'aspetto distributivo si può senz'altro affermare che per le poste valutabili in termini monetari il vantaggio è certamente per il paese ospite, mentre più dubbia è tale conclusione per le poste non suscettibili di contabilizzazione.

Effetti sociali

Gli effetti sociali delle migrazioni sono di natura e portata diversa. Sempre facendo riferimento ai flussi migratori più frequenti, ossia quelli dai paesi meno sviluppati verso aree economicamente e socialmente più progredite, si può parlare di una maggiore facilità di accesso da parte dei migranti alla formazione culturale e alla qualificazione professionale: in ragione di una maggiore organizzazione sociale nelle aree di immigrazione rispetto a quella d'origine e di migliori possibilità economiche nelle nuove sedi. Le possibilità di qualificazione facilitano, a loro volta, l'ascesa sociale, soprattutto nel caso di migrazioni definitive e in particolare per le generazioni successive.

Assai importante è l'effetto che le migrazioni esercitano sia sui migranti sia sulla popolazione ospite ponendo a contatto culture diverse. In linea di massima si può parlare di effetti positivi. Se le culture che vengono a contatto non sono profondamente diverse, si determina una compenetrazione in cui prevalgono in genere gli elementi propri della cultura più evoluta, che accoglie però anche apporti a essa estranei. Il processo di compenetrazione è però meno rapido e completo quando la cultura degli immigrati non è omogenea a quella locale.

Se la cultura degli immigrati ha un grado avanzato di evoluzione, essi tenderanno a mantenere i propri caratteri culturali creando una comunità nella comunità, non necessariamente ostacolata dalla popolazione ospite; in caso contrario, si potranno determinare conflitti più o meno gravi, provocati dagli atteggiamenti razzistici di quest'ultima, mentre gli immigrati potranno reagire con comportamenti asociali.

Gli effetti sociali delle migrazioni poi si risentiranno anche nei luoghi d'origine qualora vi siano flussi di ritorno, giacché, dopo una permanenza più o meno lunga nell'area di immigrazione, stili di vita e consuetudini propri di questa vengono comunque acquisiti e, al ritorno, saranno in qualche misura introdotti nella popolazione d'origine. Questo processo di omogeneizzazione, anche se lento, è continuo e accelerato oggi dai mezzi di comunicazione sempre più efficaci.

Effetti politici

Le migrazioni influenzano in varia misura l'ambito politico in conseguenza dei loro effetti sociali. L'analisi storica del fenomeno delle grandi migrazioni insegna che di fronte a flussi immigratori massicci e alle tensioni sociali che ne derivano e che danno luogo ad atteggiamenti xenofobi e razzistici, l'orientamento politico tende a farsi sempre meno permissivo.Conseguenze politiche di maggior gravità derivano poi da migrazioni di massa il cui carattere sia già di natura politica, che possono dar luogo anche a conflitti cruenti e di lunga durata, come nel caso del conflitto arabo-israeliano.

Non sempre, però, le migrazioni determinate da motivi politici provocano tensioni. In certi casi esse possono modificare nel lungo periodo gli atteggiamenti e gli orientamenti politici della zona di nuovo insediamento, come accade non di rado nelle migrazioni dell'epoca attuale in cui spesso, nel determinare la direzione dei flussi, si intrecciano motivazioni sia politiche che economiche.

Effetti antropologici

Nel caso di migrazioni massicce e di una relativamente facile integrazione economica e sociale degli immigrati nella collettività ospite, si verificano con frequenza unioni miste (matrimoni e/o unioni libere) tra immigrati e popolazione locale o tra immigrati di diversa provenienza. Le unioni miste danno luogo a una progressiva modificazione dei caratteri fisici delle nuove generazioni e, nel lungo periodo, tendono a modificare anche le caratteristiche antropologiche della popolazione, come è avvenuto nel corso dei millenni in tutti i continenti.

Tale trasformazione è anche effetto del nuovo ambiente, giacché molti caratteri antropologici sono influenzati, oltre che da fattori genetici, anche da fattori ambientali: la statura ad esempio è influenzata dall'alimentazione, il peso dall'alimentazione e dal genere di vita, e persino la pigmentazione si modifica per effetto di fattori climatici, né si esclude che effetti provocati da fattori ambientali (agenti fisici o chimici) possano incidere nel lungo periodo sul patrimonio genetico - soprattutto attraverso la selezione - e risultare quindi trasmissibili, sì da determinare variazioni antropologiche nelle generazioni successive anche indipendentemente da incroci.

Il problema dell'integrazione degli immigrati

Quando i flussi migratori sono consistenti e continuativi, si pone il problema dell'integrazione degli immigrati nella società ospite. Si tratta di un problema complesso, che presenta diversi aspetti - economici, sociali e politici - i quali possono considerarsi anelli successivi di una catena.

L'integrazione economica, intesa come possibilità per l'immigrato di raggiungere l'autonomia economica attraverso la collocazione nelle strutture produttive della società ospite, può essere considerata la base di partenza per la sua integrazione sociale. Quest'ultima, peraltro, è condizionata anche da altri fattori socioculturali, quali la conoscenza della lingua (che può condizionare la stessa integrazione economica) e in misura minore l'affinità di altri elementi culturali, in particolare la religione.

In conseguenza di una raggiunta integrazione economica e socioculturale si determina anche un'integrazione politica. I matrimoni misti, come abbiamo già accennato, danno luogo poi a un'integrazione fisico-antropologica.

Il processo di integrazione degli immigrati non è sempre indolore, e provoca non di rado tensioni politiche e sociali più o meno gravi. Come abbiamo visto, tale processo è ostacolato da forti difformità di carattere etnico e culturale (in particolare difformità di religione) tra masse immigrate e popolazione ospite. Non sempre però esse creano tensioni tali da compromettere la convivenza pacifica.

Un caso tipico è quello della società statunitense, in cui convivono larghissime comunità fortemente differenziate dal punto di vista etnico e religioso: il processo di integrazione si è svolto qui con ritmo differenziato a seconda della minore o maggiore difformità originaria dei vari gruppi, ma può considerarsi ormai avviata una coesistenza sempre meno conflittuale. E ciò nonostante continuino a verificarsi episodi di intolleranza più o meno gravi, soprattutto nelle zone in cui la popolazione con caratteristiche etniche e culturali molto diverse raggiunge la parità o addirittura la prevalenza numerica.

È assai probabile che l'avvenire vedrà un processo evolutivo analogo anche nelle società europee, dove l'integrazione intracontinentale è già avanzata e dove avrà probabilmente luogo nel prossimo secolo un processo forse più lento e meno indolore di inserimento di consistenti masse di popolazioni africane e asiatiche.

Fenomeni emergenti

Le migrazioni clandestine

Con il termine 'migrazioni clandestine' ci si riferisce ai casi di ingresso o permanenza illegale in un determinato paese. Il fenomeno delle migrazioni illegali è assai diffuso ovunque, e in taluni paesi o in taluni periodi assume proporzioni notevoli, anche se è difficile valutarlo in termini quantitativi poiché sfugge a ogni registrazione statistica.

Si tratta evidentemente di un fenomeno che è tanto più diffuso quanto più sono restrittive le norme di ingresso nel paese, e che l'accresciuta pressione demografica delle zone sottosviluppate e la maggiore facilità di spostamenti anche a lungo raggio hanno reso e tendono a rendere sempre più consistente.

Sebbene le migrazioni illegali siano costituite soprattutto da migranti che si spostano per ragioni di lavoro, non mancano casi di flussi costituiti da migranti che lasciano il loro paese d'origine per ragioni politiche o religiose, perlopiù legate ai sempre più numerosi conflitti interetnici.

L'esempio più macroscopico di migrazione clandestina a scopo di lavoro è il flusso continuo proveniente dal Messico e diretto negli Stati Uniti, favorito dalla contiguità territoriale: secondo stime internazionali circa la metà degli immigrati illegali negli Stati Uniti (da 2,5 a 4 milioni, escluse le famiglie) sarebbe costituita da Messicani (v. ONU, 1989, p. 70).

La tipologia dei flussi clandestini è peraltro molto varia e complessa nelle sue motivazioni, in quanto risente di una pluralità di circostanze. Quando i controlli sono praticamente inesistenti o sono previste sanzioni di lieve entità, la tipologia dei flussi clandestini è assimilabile a quella dei flussi legali. Lo stesso vale per i casi, piuttosto frequenti, di clandestinità derivante da permanenza illegale nel paese ospite una volta scaduto il permesso di soggiorno. In altre circostanze l'emigrazione clandestina assume un carattere di azione assai rischiosa, soprattutto quando è legata a motivazioni politiche.

Nel tentativo di valutare l'entità delle presenze illegali, i paesi di immigrazione cercano di favorire la regolarizzazione dei clandestini attraverso leggi speciali: queste sono state emanate nel corso degli anni 1985-1993 sia negli Stati Uniti, sia in molti Stati europei (Francia, Spagna, Italia), ma con scarso successo.

Il problema dei rifugiati

Nell'ambito delle migrazioni un problema che ha assunto importanza crescente nel corso degli ultimi cinquant'anni è quello dei rifugiati.

Nel primo ventennio dopo la conclusione della seconda guerra mondiale la maggior parte dei rifugiati era di origine europea e si è inserita nei paesi industrializzati. Più recentemente però il fenomeno ha assunto dimensioni mondiali: è stato calcolato che nel 1985 vi erano nel mondo circa 14 milioni di rifugiati e che nel periodo 1980-1985 il numero dei rifugiati nei paesi in via di sviluppo era passato da 6,5 milioni a 8,2 milioni, di cui circa il 50% in Asia e il 30% in Africa, mentre nei paesi sviluppati la cifra si era stabilizzata intorno ai 2 milioni, di cui circa il 32% in Europa, il 63% nell'America del Nord e il 5% in Oceania (v. ONU, 1988, pp. 241-245). Alla fine degli anni ottanta il numero complessivo dei rifugiati è stato stimato pari a 20 milioni (v. AIDELF, 1988, p. 123). Una valutazione statistica esatta è tuttavia difficile, anche perché manca una definizione universalmente accettata del 'rifugiato'; l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) considera tali solo le persone che lasciano il loro paese d'origine, escludendo coloro che si spostano all'interno di esso, mentre gli organismi assistenziali adottano definizioni molto late.Gli orientamenti seguiti dall'UNHCR nei confronti dei rifugiati sono: la promozione, ove possibile, del rimpatrio volontario e il tentativo, ove questo non sia possibile, di integrazione nel paese di primo asilo o di asilo in paesi terzi.

Attualmente i rifugiati sono particolarmente numerosi in Africa e in Asia come conseguenza dei gravi conflitti politici, etnici e religiosi che affliggono tali continenti. Molti di essi peraltro emigrano in altri continenti. Flussi prevalentemente intercontinentali caratterizzano l'America Latina, i cui esuli si dirigono soprattutto verso l'America settentrionale, e abbastanza consistenti sono tuttora i flussi provenienti dall'Europa orientale: soprattutto Ebrei provenienti dall'ex Unione Sovietica, esuli dall'ex Iugoslavia e Polacchi, i quali hanno perlopiù come destinazione finale l'America del Nord e l'Australia, ma in attesa dei permessi di soggiorno in tali paesi vengono accolti nei paesi europei, tra cui l'Italia.

Le politiche migratorie

Le politiche migratorie riguardano sia le norme di ingresso che le norme di uscita dei migranti.Le norme di ingresso possono essere estremamente liberali, o addirittura incoraggiare l'immigrazione (è questo il caso di Israele nei confronti degli Ebrei di ogni provenienza); possono seguire criteri selettivi (ad esempio favorire gli ingressi a scopo di lavoro o i ricongiungimenti familiari), oppure accettare senza restrizione alcuna i rifugiati. Non mancano peraltro paesi che vietano ogni forma di immigrazione a lungo termine (ad esempio il Giappone).

Anche le norme di uscita sono diversificate. In linea di massima i cittadini sono liberi di lasciare il proprio paese, come sancito dalla Dichiarazione di Helsinki sui diritti umani. Solo in qualche caso vi possono essere norme che vietano l'uscita di cittadini con particolari competenze (ad esempio l'Egitto aveva proibito in un certo periodo l'uscita di fisici) o appartenenti a determinati gruppi etnici. In alcuni casi, infine, l'uscita dei cittadini viene favorita per alleggerire il mercato del lavoro interno e per accrescere le rimesse (lo Sri Lanka, il Pakistan, il Bangladesh e l'India, ad esempio, incoraggiano l'emigrazione in Medio Oriente; in passato la Turchia favoriva l'emigrazione in Germania e l'Algeria l'emigrazione in Francia).

Sono abbastanza frequenti i casi di norme di espulsione: la classe media fu espulsa da Cuba dopo la rivoluzione di Fidel Castro, talune minoranze etniche sono state espulse da alcuni paesi: Cinesi dal Vietnam, Indiani dall'Africa orientale.Le politiche migratorie possono essere suggerite da considerazioni demografiche o economiche e da preoccupazioni di natura sociale. Sebbene gli effetti demografici delle migrazioni possano essere notevoli, non sembra però che vi siano considerazioni demografiche all'origine delle politiche migratorie, né nei paesi d'origine né in quelli di destinazione. Un'eccezione è forse costituita dalla Francia, in cui il problema della denatalità è stato sempre particolarmente sentito, sin dal Settecento. Tale paese ha infatti favorito l'integrazione degli immigrati per ragioni demografiche oltreché economiche, e ha sempre adottato nei loro confronti una politica di naturalizzazione.

Considerazioni di carattere economico sono invece prevalenti nelle politiche migratorie della maggior parte dei paesi, sia quelli ospiti che quelli d'origine. In genere i paesi di immigrazione caratterizzati da una deficienza di manodopera non pongono praticamente limiti all'ingresso di lavoratori stranieri, né esercitano controlli rigorosi (è quanto è accaduto, ad esempio, nello sviluppo dei continenti nuovi). Quando però la consistenza e la continuità dei flussi cominciano a creare problemi di assorbimento economico e/o di integrazione sociale, vengono stabilite quote di ingresso di nuovi immigrati, spesso discriminanti dal punto di vista della provenienza. Attualmente la maggior parte dei paesi di immigrazione fissa quote di ingresso ritenute compatibili con le possibilità di assorbimento nel mercato del lavoro: è questo il caso dell'Australia, del Canada e degli Stati Uniti. Questi ultimi peraltro hanno seguito sino al 1986 le linee dell'Immigration act del 1952, che stabiliva quote etnicamente differenziate tenendo conto dei "legami culturali e storici" degli Stati Uniti con i diversi paesi d'origine. Nel 1990 è stato approvato il nuovo Immigration act, che risponde alla necessità di conciliare le esigenze dei lavoratori stranieri e quelle delle imprese, evitando i possibili effetti negativi per i lavoratori statunitensi (v. OCDE-SOPEMI, 1992, pp. 85-88).

Un orientamento molto diffuso è quello di favorire le riunificazioni familiari (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda), mentre alcuni paesi mirano anche a facilitare l'ingresso a persone qualificate (Argentina, Australia, Sudafrica, Canada).In appoggio alle politiche perseguite, molti paesi mirano alla stipulazione di accordi bilaterali per favorire un'immigrazione permanente selezionata (Australia, Nuova Zelanda, Venezuela, Portogallo, Repubblica di Corea e alcuni paesi dell'America Latina). Gli accordi vengono generalmente conclusi attraverso i canali del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni, ICM (v. ONU, 1982, pp. 5-8).

La crescente pressione dei migranti verso i paesi dell'OCDE ne ha influenzato le politiche, che all'inizio degli anni novanta sono caratterizzate da tre obiettivi: più attento monitoraggio e regolazione dei flussi; accresciuto sforzo per combattere l'immigrazione illegale e il suo impiego; facilitazione dei processi di integrazione dei gruppi immigrati.

Nel caso di immigrazioni temporanee a scopo di lavoro, l'iniziativa viene lasciata in genere alle imprese, salvo interventi politici quando il verificarsi di catene migratorie pone l'alternativa tra il rimpatrio e l'integrazione. Il rimpatrio è stato favorito dalla maggior parte dei paesi europei di tradizionale immigrazione (Repubblica Federale Tedesca, Francia, Svizzera) a partire dal 1973-1974, nel tentativo di ridurre la disoccupazione dei lavoratori locali, anche se i risultati in tal senso sembrano scarsi. Talora la politica di rimpatrio è stata sostenuta anche con misure economiche (Francia). Parallelamente si è cercato di favorire l'integrazione attraverso le riunificazioni familiari e la sempre più ampia concessione di diritti sociali, mentre tuttora poco diffusa è la concessione di diritti politici.

La sensibilità per i problemi dei migranti è cresciuta da parte di organismi sia nazionali (commissioni governative e nazionali) che internazionali (CEE, Consiglio d'Europa, OCDE, ICM, ILO) con il fine di favorire l'integrazione economica dei migranti e di assicurare loro sempre maggiori garanzie sociali.Nel Trattato di Maastricht del 1993 per la prima volta viene inclusa tra le materie di interesse e competenza comunitaria la questione della mobilità delle persone. In Italia, il decreto legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, fissa la quota annua di ammissione di immigrati.Il cosiddetto 'Accordo Shengen', al quale l'Italia ha aderito nel 1990, favorisce una più facile e rapida circolazione all'interno della Comunità Europea, ma esige requisiti assai più omogenei e controlli più severi per entrare nella Comunità.

Anche sul piano scientifico, oltre che istituzionale, i problemi connessi all'emigrazione sono all'ordine del giorno. Il fenomeno è stato discusso nel 1993 a Santa Cruz, in Bolivia, da un gruppo di esperti sulla distribuzione della popolazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle commissioni regionali dell'ONU e delle principali organizzazioni internazionali (v. ONU, 1993, n. 34-35, pp. 120-152).

Se nell'ultimo ventennio è notevolmente aumentata l'attenzione nei confronti dei migranti sia da parte dei paesi ospiti che da parte degli organismi internazionali, una trasformazione è osservabile anche nei paesi di emigrazione. A parte la situazione dei paesi petroliferi del Medio Oriente, che improvvisamente sono divenuti aree di immigrazione e non sembrano seguire una precisa politica migratoria, la maggior parte delle aree di emigrazione del Terzo Mondo ha incentrato la propria politica sullo sforzo di utilizzare al meglio le rimesse degli emigranti, in qualche caso rendendole obbligatorie (Filippine) o incentivandole con concessioni valutarie (Algeria e Marocco), anche se rari sono i tentativi riusciti di una loro utilizzazione produttiva (v. ONU, 1982, pp. 42-44).

(V. anche Demografia; Demografia storica; Industrializzazione; Integrazione sociale; Popolazione; Sottosviluppo; Urbanizzazione).

Bibliografia

AIDELF (Association Internationale Demographes de Langue Française), Les migrations internationales. Séminaire de Calabre (8-10 septembre 1986), Paris 1988.

Alberoni, F., Un modello interpretativo dell'integrazione sociale dell'immigrato nel milanese, in "Rivista italiana di sociologia", 1962, n. 3.

Alvaro, G., Una valutazione del capitale umano emigrato dal Mezzogiorno nel periodo 1951-1971, Roma 1974.

Beneduce, A., Capitali sottratti all'Italia dall'emigrazione con l'estero, in "Giornale degli economisti", 1904, XXIX, pp. 506-518.