Myanmar

Vedi Myanmar dell'anno: 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Collocato tra il subcontinente indiano e la Cina, il Myanmar fino al 2010 era, assieme alla Corea del Nord, uno degli ultimi due stati asiatici ancora quasi totalmente chiusi in se stessi. Oggi il paese si presenta come un interessante caso di sistema totalitario che per volontà degli stessi vertici militari si è gradualmente aperto innescando un processo di transizione verso un regime democratico. Nonostante il forte scetticismo mostrato dagli osservatori internazionali in un primo momento, quel che è certo è che il paese sta effettivamente procedendo lungo la linea riformatrice dando vita a una vera eccezione storica. Il Myanmar dunque si proietta come un attore di rilievo nell’area, puntando a ritrovare il ruolo che aveva rivestito sino all’occupazione inglese, avviata nel 1824. Fino ad allora, infatti, il paese aveva dato dimostrazione di notevole forza bellica dapprima espellendo gli invasori portoghesi, poi resistendo ai tentativi di conquista da parte dell’impero cinese e compiendo a sua volta reiterate invasioni ai danni del confinante Regno del Siam, l’attuale Thailandia.

Nel 1962, dopo quattordici anni di governo democratico seguiti all’indipendenza del 1948, i militari riuscirono a prendere il controllo del paese grazie a un colpo di stato e ad instaurarvi un regime di natura dittatoriale. La crisi economica scoppiata nel 1987 portò a una grande ondata di proteste che, seppur represse nel sangue, condussero all’indizione, nel 1990, delle prime elezioni libere nel paese dopo trent’anni di dittatura. Dai risultati dello storico appuntamento elettorale, al quale parteciparono più di duecento partiti in rappresentanza delle varie minoranze etniche, emerse chiaramente l’impopolarità della giunta militare. Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale democratica e figura assai popolare in quanto figlia di Aung San, uno dei due capi della lotta indipendentista birmana, ottenne il 60% delle preferenze, nonostante fosse costretta agli arresti domiciliari. La decisione della giunta militare di non riconoscerne la vittoria, sciogliendo la neo-eletta Assemblea popolare e traendo in arresto la dirigenza della Lega nazionale democratica, creò allora una profonda frattura socio-politica all’interno del paese. Nel novembre del 2010 si sono tenute le prime elezioni multipartitiche in venti anni, primo timido segnale di apertura del regime, nonostante il fatto che il Partito dell’unione per la solidarietà e lo sviluppo, che sostiene la giunta militare, abbia ufficialmente ottenuto circa l’80% delle preferenze e il voto sia stato denunciato come fraudolento dalla comunità internazionale. Le elezioni suppletive dell’aprile 2012 hanno assegnato 43 dei 45 seggi vacanti in parlamento alla Lega nazionale democratica guidata da Aung San Suu Kyi, principale partito dell’opposizione birmana; la stessa leader è stata eletta alla Camera bassa. Le elezioni generali del novembre 2015 hanno rappresentato il primo banco di prova per il processo di transizione birmano. La storica vittoria del partito di Aung San Suu Kyi (Nld), che si è aggiudicato il 60% dei seggi, potrebbe aprire una nuova fase della storia politica birmana.

Ad oggi gli sforzi del governo birmano sono stati ripagati dall’allentamento delle sanzioni da parte di Stati Uniti e Unione Europea; gli Stati Uniti, in particolar modo, hanno avviato un dialogo diretto con Naypyidaw, funzionale all’implementazione della strategia del rebalancing verso il Pacifico che sta caratterizzando la politica estera americana. Se la visita di Barack Obama del 19 novembre 2012, all’indomani della propria rielezione, ha sancito il reingresso del Myanmar nella comunità internazionale dal punto di vista diplomatico, economicamente l’abolizione delle sanzioni da parte di Unione Europea e Stati Uniti ha messo la parola fine all’isolamento del paese. Nell’aprile 2013 Bruxelles ha, infatti, eliminato in toto le sanzioni, a eccezione dell’embargo sulle armi; mentre Washington sta procedendo gradualmente, mantenendo in vigore quelle relative ai minerali preziosi. Tali sviluppi denotano una svolta storica se si considera che il lungo periodo di isolamento al quale è stato sottoposto il Myanmar da parte dei paesi euro-atlantici, negli anni passati ha portato Naypyidaw ad avvicinarsi in misura sempre maggiore alla Cina. Nonostante le pressioni esercitate dalle diplomazie occidentali su Pechino affinché interrompesse l’assistenza al regime birmano e esercitasse la propria influenza per spingere la giunta militare ad aperture in senso democratico, la Cina non ha infatti rinunciato alle relazioni con il proprio vicino, secondo la celebre formula del ‘Beijing Consensus’ – la via cinese allo sviluppo economico. Tra il 1988 e il 2012, infatti, Pechino ha versato nelle casse birmane mediamente 800 milioni di dollari di investimenti esteri all’anno, per un totale di oltre 20 miliardi. Tuttavia il nuovo contesto accresce la competizione, facendo sentire il governo birmano meno vincolato. La sospensione forzata nel settembre 2011 della costruzione della diga di Myitsone, progetto da 3,7 miliardi di dollari affidato a due compagnie cinesi, simboleggia il nuovo corso della politica estera birmana; non più dipendente da Pechino, ma aperta all’Occidente e al rinnovato interesse della maggior parte degli stati asiatici, India e Giappone su tutti.

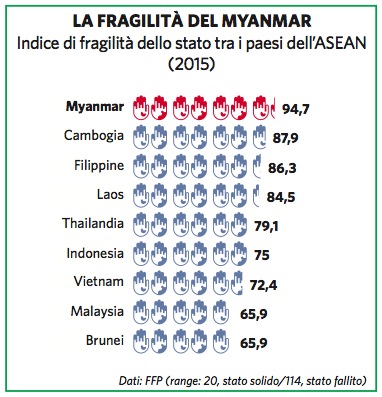

Un elemento di criticità che permane tutt’oggi è dato dalla circostanza che, dopo essere stati banditi a seguito delle elezioni del 1990, molti dei partiti che rappresentavano le numerose minoranze etniche (specie quelli nella zona orientale del paese, dove risiedono i gruppi karen, shan e karenni) si sono organizzati anche militarmente, forti dei profitti derivanti dal mercato dell’oppio. Sebbene alcuni di essi abbiano negoziato negli anni un accordo di cessate il fuoco in cambio di una certa autonomia a livello locale, la costante repressione di ogni espressione contraria al regime portata avanti in passato ha continuato ad alimentare focolai di ribellione. Il governo birmano, che si trova oggi ad agire sotto lo scrutinio della comunità internazionale, ha dato segni tangibili della propria volontà di risolvere il conflitto interetnico; nel marzo 2015 è stato raggiunto un primo, parziale, accordo di cessate il fuoco, confermato nell’ottobre dello stesso anno; tuttavia, la strada per la definitiva risoluzione delle controversie appare ancora lunga e impervia. La principale fonte di tensione riguarda le violenze perpetrate da frange estremiste della maggioranza buddista ai danni della minoranza musulmana rohingya nello stato di Rakhine, al confine con il Bangladesh. Pertanto, nonostante i recenti sviluppi positivi, il permanere di questi fattori di rischio contribuisce a rendere il Myanmar uno dei paesi più fragili dell’area.

Popolazione, società e diritti

La popolazione birmana è molto eterogenea: accanto a una forte maggioranza buddista convive una pluralità di gruppi etnici che periodicamente riemergono a rivendicare maggiori diritti. Tuttavia, il conteggio effettivo della popolazione appartenente a ciascuna minoranza non viene effettuato, per ragioni pratiche dovute alla difficoltà di misura in aree in cui sono in atto combattimenti, ma anche per ragioni di convenienza politica. Ciononostante, è possibile basarsi su alcune stime che fissano al 68% l’etnia maggioritaria birmana, al 9% il gruppo shan, al 7% la popolazione karen.

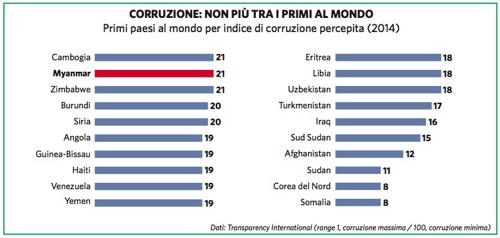

Anche i dati relativi all’ambiente socio-economico sono incerti: l’alfabetizzazione, ufficialmente dichiarata al 92,6%, è probabilmente sovrastimata, dato che i fondi dedicati all’istruzione sono ancora scarsi e il lavoro minorile è un fenomeno diffuso. Negli anni Novanta, inoltre, la giunta ha chiuso molte università per evitare il rafforzarsi del dissenso e, nonostante le riaperture registrate all’inizio del Ventunesimo secolo, il sistema universitario resta fortemente arretrato. Anche sulla corruzione resta ancora molta strada da fare. La direzione sembra però essere quella giusta, come dimostrano i risultati dell’indice di corruzione percepita di Transparency International: dal penultimo posto di quattro anni prima, il paese nel 2014 ha registrato una performance migliore rispetto ad altri diciannove stati. Altra criticità è il flusso di rifugiati verso i paesi vicini, in particolare della minoranza musulmana rohingya in fuga dalle vessazioni della maggioranza buddista. Da segnalare, infine, un segnale positivo per quanto riguarda la libertà di stampa: nella primavera del 2013 è stato abolito l’ufficio della censura preventiva, sono stati liberalizzati i quotidiani privati ed è stata migliorata la politica di concessione dei visti ai giornalisti stranieri, che ora possono muoversi senza restrizioni.

Economia ed energia

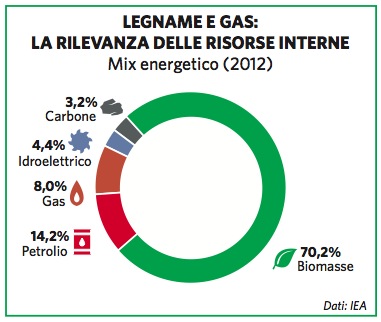

Attualmente il Myanmar sta vivendo una fase di forte espansione, facendo segnare per il 2015 un tasso di crescita del pil dell’8,5%. Tuttavia, un’economia ancora fortemente legata al settore agricolo e lo scarso sviluppo del capitale umano, unite all’inadeguatezza delle infrastrutture e a una debole domanda interna, provocata dal basso pil pro capite, sono punti di debolezza strutturali ancora lungi dall’essere superati. Se le riforme verranno implementate, però, l’economia del Myanmar è destinata a subire profonde e rapide trasformazioni nel breve-medio termine: entro il 2030 il pil potrebbe quadruplicarsi, i consumatori passare da 2 a 19 milioni, gli investimenti esteri aumentare. Per quanto riguarda gli scambi commerciali, Cina e Thailandia sono i principali partner del paese. Per quanto concerne gli investimenti, invece, Pechino fin dall’inizio della transizione ha investito massicciamente nel settore dell’energia, in particolar modo di quella idroelettrica. Il paese gode di una stabile indipendenza energetica, garantita dalle ingenti riserve petrolifere e di gas naturale, che gli permettono di esportare le eccedenze. Il consumo energetico interno è invece basato per il 70% sull’utilizzo di biomasse, dal momento che il Myanmar detiene un’area forestale di circa 350.000 km², ovvero più della metà della superficie totale del paese.

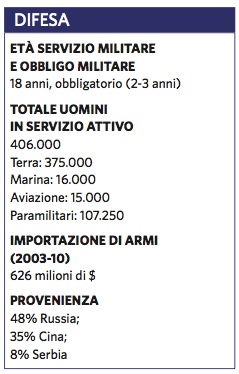

Difesa e sicurezza

Il settore della difesa in Myanmar beneficia di massicci investimenti statali, sia in termini economici che di risorse umane. L’obiettivo primario delle forze armate è il mantenimento della sicurezza interna, messa a repentaglio dagli scontri con le minoranze etniche. Nonostante i negoziati e gli accordi provvisori per il cessate il fuoco, le incertezze restano.

La questione delle minoranze è cruciale anche per quanto riguarda i rapporti con la Cina. L’offensiva lanciata dall’esercito birmano nel 2009 contro i ribelli kokang, di etnia cinese e organizzati militarmente nell’Esercito dell’alleanza democratica del Myanmar (Mndaa), ha fatto salire la tensione con Pechino, che ha visto affluire nel proprio territorio decine di migliaia di profughi in fuga. Ancora a inizio 2013 le tensioni con le comunità kachin al confine con la provincia cinese dello Yunnan hanno richiesto misure d’urgenza da parte di Pechino sul piano diplomatico e su quello militare.

Naypyidaw: lo specchio del vecchio Myanmar?

Nel novembre del 2005, senza preavviso, la giunta militare ha deciso di trasferire la capitale presso Pyinmana, nel centro del paese, 320 chilometri a nord di Rangoon. Pyinmana è stata poi ribattezzata Naypyidaw, che in birmano significa ‘città del re’. Sebbene già nel 2002 vi fosse stato trasferito il quartier generale delle forze armate, la gran parte degli analisti internazionali, così come i diplomatici di stanza a Rangoon e gli stessi funzionari governativi locali, non avevano previsto una decisione tanto drastica e repentina. Oggi la nuova capitale ospita tutte le sedi governative e sta attraversando una fase di eccezionale espansione demografica e urbanistica, favorita dall’ingente mole di finanziamenti provenienti non solo dal governo, ma anche dalla Cina, che ha stanziato per esempio i cento milioni di dollari previsti per la costruzione di un nuovo aeroporto. Le principali motivazioni che avrebbero spinto il regime alla decisione di trasferire la capitale sembrano essere state essenzialmente tre: la prima, di carattere strategico, consiste nella maggior sicurezza di Naypyidaw rispetto a Rangoon, che può essere attaccata più facilmente via mare; la seconda riguarda invece l’obiettivo di aumentare il controllo sulle zone periferiche, dove operano i vari gruppi etnici ribelli; la terza e ultima motivazione si può ricondurre alla possibilità di isolare i funzionari governativi dagli ambienti anti-regime tradizionalmente presenti a Rangoon.

Approfondimento

Le elezioni generali tenutesi in Myanmar l’8 novembre 2015 hanno rappresentato una svolta epocale per il paese essendo le prime consultazioni libere dall’avvio, nel 2011, del processo di transizione politica top-down verso un sistema democratico che aveva posto fine a quasi cinque decadi di monopolio del potere da parte dei militari. La Lega nazionale per la democrazia (Nld) guidata da Aung San Suu Kyi è uscita vincitrice dal confronto con il Partito dell’unione dello sviluppo e della solidarietà (Usdp) del presidente Thein Sein con una vittoria oltre le aspettative. La Nld si è aggiudicata, infatti, circa il 60% dei 664 seggi che costituiscono le due camere del parlamento e, considerando che il 25% dei seggi rimane prerogativa dei militari, si evince che la percentuale di seggi conquistati supera l’80%. Dato, questo, che fornisce un’immagine inequivocabile della schiacciante vittoria della Nld, capace di raccogliere consensi oltre che nelle aree a maggioranza Bamar anche tra le minoranze residenti nelle regioni periferiche. Avendo superato la soglia dei 2/3 dei seggi contesi, la Nld si è così assicurata il diritto di formare il nuovo governo e la sua leader proprio in virtù di una così ampia maggioranza ha potuto apertamente dichiarare che, pur non potendo ambire alla presidenza a causa dei vincoli imposti dalla costituzione, sarà lei a governare de facto il paese. Tuttavia, al successo elettorale della formazione di Aung San Suu Kyi fa naturalmente da contraltare una debacle altrettanto marcata da parte dell’ex partito di governo (appoggiato dall’esercito) che ha perso circa 300 parlamentari. Appare significativo sottolineare la dimensione quantitativa dell’avvicendamento parlamentare perché anche alla luce di tale dato la pronta ammissione della sconfitta da parte dell’Usdp all’indomani del voto assume tutta la sua rilevanza. In altre parole, il riconoscimento della vittoria dell’avversario da parte dell’élite che ha governato il paese dal 1962 a oggi ha sancito la solidità del processo di transizione democratica sgombrando l’orizzonte dal rischio di un colpo di coda reazionario dell’esercito. Il comportamento dei vertici dell’Usdp ha quindi dato ragione a quegli osservatori che negli ultimi anni avevano definito irreversibile il processo di transizione in atto nel paese adducendo come motivazione del loro ottimismo gli innegabili benefici economici che il paese ha tratto dall’apertura diplomatica così come dalla liberalizzazione politico-economica. Del resto si può affermare che il Myanmar, paese dalle enormi potenzialità grazie soprattutto alle risorse naturali di cui dispone, si sia fermato per mezzo secolo: tra gli stati più ricchi della regione ad inizio anni Sessanta con un pil pro capite comparabile a quello di Thailandia e Indonesia, oggi registra un tasso rispettivamente tre e sei volte inferiore. Tuttavia la liberalizzazione interna unita alla rimozione delle sanzioni e al flusso di investimenti riversatosi nel paese negli ultimi anni hanno portato il Myanmar nel 2014 ad essere lo stato con il più alto tasso di crescita (+8,5%) dell’intero Sud Est asiatico. Sembra perciò che il successo economico praticamente immediato delle riforme abbia convinto larga parte del Tatmadaw a non compromettere il processo di transizione.

Se dunque le elezioni dell’8 novembre si inseriscono in questo contesto andando a costituire un altro passaggio fondamentale verso un regime pluralistico e democratico, va tuttavia sottolineato che a causa del potere di veto in materia di riforma costituzionale garantito all’esercito dal controllo del 25% dei parlamentari e del diritto del capo dell’esercito di nominare i ministri della Difesa, dell’Interno e degli Affari di Confine, il Myanmar non è ancora una democrazia compiuta, piuttosto sembra più opportuno adottare la definizione di democrazia disciplinata. In conclusione, se le ultime elezioni possono essere considerate un successo e un momento cruciale della transizione birmana verso la democrazia, è altrettanto vero che la responsabilità politica grava ora su Aung San Suu Kyi e sui neo-parlamentari della Nld, per lo più alla loro prima esperienza. Se a ciò si combinano le complesse sfide che attendono il nuovo governo, dalle trattative per il cessate il fuoco con le minoranze etniche, all’emergenza dei rohingya (taciuta in campagna elettorale), allora emerge chiaramente quanto l’8 novembre 2015 non sia tanto un punto d’arrivo quanto un potenziale trampolino di (ri)lancio.

diGabriele Giovannini