NEET: la gioventu dei tre 'no'

NEET: la gioventù dei tre ‘no’

No studio, no lavoro, no formazione: oltre 2,3 milioni di giovani in Italia sono in questa condizione. Frutto di decenni di politiche fallimentari, dell’inadeguatezza del sistema scolastico e dei ritardi del mondo produttivo.

Una società per funzionare bene ha bisogno di giovani, formati con la giusta qualità e con accesso ad adeguate opportunità. Nella dimensione macro, senza un adeguato afflusso di giovani la società non si rinnova, diventa sempre più vecchia e va verso l’estinzione. Nella dimensione individuale, l’età giovane rappresenta la fase progettuale del corso di vita personale. Fare in modo che i nuovi progetti di vita siano solidi e trovino pieno successo nella loro realizzazione deve essere una delle preoccupazioni principali di un paese attivamente orientato a migliorare il proprio benessere.

Questa preoccupazione vale sempre e ovunque, ma ancor più pressante è oggi in Europa per il rischio di indebolimento sia quantitativo sia qualitativo delle nuove generazioni.

Dal punto di vista quantitativo – come conseguenza della riduzione delle nascite e dell’aumento della longevità – la presenza di giovani sul totale della popolazione si è fortemente ridotta. Dal punto di vista qualitativo – per la maggior complessità delle società moderne avanzate, la più accentuata specializzazione di saperi e competenze, la più elevata competitività internazionale, la più rapida e pervasiva innovazione tecnologica – è diventato più difficile orientarsi, più instabile il percorso professionale, più incerta la realizzazione dei propri obiettivi di vita. Il tasso di NEET può essere considerato una misura di quanto uno Stato dilapida il potenziale delle nuove generazioni, a scapito non solo dei giovani stessi ma anche delle proprie possibilità di sviluppo e benessere. Con tale acronimo (Not in education, employment or training) vengono indicati i giovani che non partecipano a percorsi di istruzione o formazione e nemmeno stanno svolgendo un’attività lavorativa.

Il termine è apparso in Gran Bretagna verso la fine del secolo scorso, ma il suo uso diffuso inizia dal 2010 quando l’Unione Europea adotta il tasso di NEET come indicatore di riferimento sulla condizione delle nuove generazioni rispetto all’occupazione. Più nello specifico, tale indicatore è espressione delle difficoltà della transizione tra scuola e lavoro. Il suo valore cresce quanto più i giovani escono senza solide e adeguate competenze dal sistema di istruzione, quanto più carente è il sistema di politiche attive che sostengono, orientano e riqualificano chi cerca (nuovo) lavoro, quanto meno il sistema produttivo è in grado di riconoscere, dar spazio e valorizzazione ai nuovi entranti.

Per capire meglio di cosa si tratta è necessario chiarire la differenza rispetto al classico tasso di disoccupazione, differenza che possiamo articolare in 3 punti: la più facile interpretazione, la più estesa categoria delle persone incluse, la più ampia età presa come riferimento. Iniziamo dal primo punto. Negli anni di crisi la disoccupazione giovanile ha superato il 40 % ed è stata esperienza comune leggere sui giornali che 4 giovani italiani su 10 sono senza lavoro. In realtà il tasso mette in relazione il numero di chi cerca lavoro attivamente (tecnicamente definiti disoccupati) rispetto alla somma tra disoccupati e occupati (che nell’insieme compongono la forza lavoro).

Quindi il tasso di disoccupazione non ci dice quanti giovani non lavorano, ma quanta parte della forza lavoro giovanile non viene utilizzata dal mondo produttivo.

Fuori dalla forza lavoro stanno coloro che sono inattivi rispetto al mercato del lavoro, perché non hanno una occupazione o perché non la stanno cercando attivamente (quindi non visibili per le aziende che volessero assumere). Tra i giovani una parte ampia di questa ‘non forza lavoro’ è composta da studenti, a cui vanno aggiunti anche coloro che non studiano ma non sono interessati a trovare un lavoro (per questioni di salute, per impegni familiari o per altri motivi) e i cosiddetti ‘scoraggiati’, ovvero coloro che accetterebbero una offerta occupazionale ma non la cercano attivamente. Questi ultimi rappresentano di fatto una ‘forza lavoro potenziale’.

Un indicatore più semplice, che ha lo stesso numeratore del tasso di disoccupazione (in inglese, rate) ma mette al denominatore tutti i giovani (non solo la forza lavoro) è il rapporto di disoccupazione (in inglese, ratio). Per farsi un’idea, nel 2014 la disoccupazione giovanile in Italia è stata pari al 42,7 % se misurata con il tasso, pari invece all’11,6 % se si utilizza il rapporto. Ovviamente, la seconda misura è molto più bassa perché il denominatore, comprendendo tutti, è più ampio.

Possiamo così affermare che sul totale dei giovani c’è un 11,6% che sta cercando lavoro ma non lo trova.

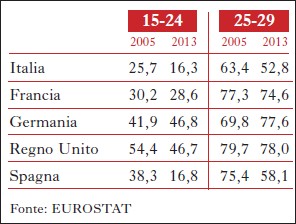

Anche il tasso di NEET ha un’interpretazione semplice dal momento che (come il rapporto e diversamente dal tasso di disoccupazione) pone al denominatore tutti i giovani. Quello che cambia – qui sta il secondo punto di differenziazione – è che al numeratore ai disoccupati aggiunge anche chi non cerca attivamente occupazione pur essendo fuori da corsi di formazione di vario tipo. Il dato italiano nel 2014 era pari al 22,1 % contro una media europea del 12,5 %. Il terzo punto di diversità rispetto al tasso di disoccupazione è l’età. Tutti gli indicatori riferiti ai giovani in Europa riguardano la classe 15-24.

In alcuni paesi, come l’Italia, i tempi più lunghi di entrata nel mercato del lavoro e le difficoltà di stabilizzazione, anche per i laureati, rendono spesso di interesse considerare una fascia più ampia.

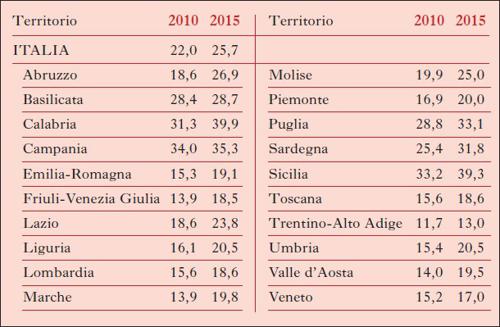

Lo stesso piano europeo Garanzia giovani, specificamente mirato a ridurre il numero di NEET, inizialmente pensato per il target 15-24 è stato esteso in Italia fino ai 29 anni. Precisati i necessari aspetti tecnici e interpretativi, passiamo alla dimensione del fenomeno. Se facciamo riferimento alla classe 15-29 anni, l’incidenza è arrivata al 26,2 % nel 2014 – valore più alto di sempre e secondo in Europa solo alla Grecia – per poi scendere leggermente al 25,7 nel 2015. In valore assoluto si tratta di oltre 2,3 milioni di under 30 a trovarsi in questa condizione, disaggregabili approssimativamente in un milione di disoccupati, 760.000 disponibili a lavorare ma non in ricerca attiva e quasi 590.000 non disponibili.

Il fatto che il tasso di NEET comprenda anche quest’ultima categoria è l’aspetto più criticabile di tale indicatore, essendo questi non interessati a un lavoro. È però utile tener presente che in tale gruppo rientrano anche il lavoro sommerso e le persone, soprattutto donne, impegnate in attività informali di cura che potrebbero valutare la possibilità di occupazione in presenza di adeguati strumenti di conciliazione tra famiglia e lavoro. Va in ogni caso precisato che anche scorporando questa parte e costruendo un tasso di NEET ‘attivabili e avviabili’ (considerando solo chi vuole lavorare), il dato italiano continuerebbe a essere il più alto in Europa. Infine, la parte di NEET indisponibili al lavoro è diminuita negli ultimi anni, mentre a crescere sono stati proprio i disoccupati e gli scoraggiati. Il dato del 2015 ha visto una leggera riduzione dei disoccupati rispetto al 2014 (ridotti di 75.000 unità rispetto a un totale di 1 milione e 73.000) e una crescita degli scoraggiati, saliti da 746.000 a 762.000 (ISTAT, Rapporto annuale 2015).

Dati un po’ più confortanti si sono osservati nel corso della prima metà del 2016, con gli scoraggiati di nuovo in diminuzione, contribuendo a far scendere il tasso di NEET al 22,3%. Nonostante la nuova fase di attenzione avviata nel 2010 in Europa e concretizzata attraverso imponenti iniziative come Garanzia giovani, la discesa del numero di giovani inattivi da livelli record a valori più in linea con gli altri paesi sviluppati sta avvenendo con difficoltà. Non ci si può accontentare di stabilizzare il tasso di NEET su livelli elevati, come fatto con il debito pubblico, perché produrrebbe costi economici e sociali devastanti sul futuro.

Più si rimane nella condizione di NEET e più si sprofonda, come molti studi confermano, in una spirale di deterioramento di competenze e demotivazione.

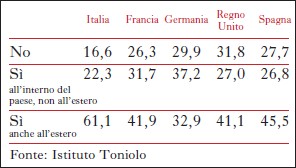

I dati dell’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo evidenziano inoltre come le difficoltà incontrate nella fase di passaggio dalla scuola al lavoro abbiano ricadute rilevanti sul complesso della transizione allo stato adulto, rendendo persistentemente più deboli non solo i percorsi professionali delle nuove generazioni ma più in generale i progetti di autonomia e la realizzazione di pieni e soddisfacenti obiettivi di vita.

Siamo stati un paese che in passato ha sprecato risorse pubbliche, ma ancor meno possiamo permetterci oggi di sprecare tempo e potenzialità delle nuove generazioni.

I giovani e l’effetto del Jobs act

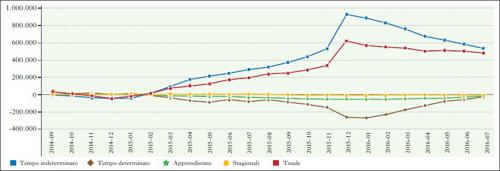

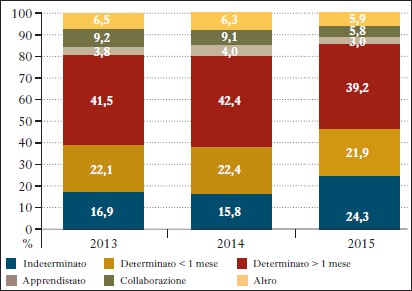

Per valutare l’efficacia delle politiche adottate in materia di lavoro, in particolar modo con la riforma delineata dal Jobs act, oltre all’analisi dei tassi di disoccupazione e occupazione – che legittimano un moderato ottimismo – può risultare utile l’esame delle tipologie contrattuali prevalenti con l’entrata in vigore della nuova normativa. Sulla base dei dati dell’Osser vatorio sul precariato dell’INPS, è possibile rilevare come nel 2015 si sia effettivamente registrato un incremento accentuato dei contratti a tempo indeterminato, a fronte di un calo dei contratti a termine e di quelli di apprendistato. Il modello del ‘contratto a tutele crescenti’ pare aver prodotto effetti positivi, ma ampliando il raggio temporale dell’analisi si può osservare come, nei primi mesi del 2016, le assunzioni a tempo indeterminato abbiano subito un rallentamento: sembra dunque che il boom del 2015 sia da ricollegarsi in primis nella decontribuzione totale prevista dalla legge di stabilità, e che la transizione verso un regime di decontribuzione parziale abbia portato – dopo l’exploit di dicembre 2015 – a un’attenuazione della dinamica osservata. Secondo il presidente dell’INPS Tito Boeri, il calo è da considerarsi fisiologico e non compromette il giudizio positivo sul Jobs act. Boeri ha sottolineato

che con la nuova tipologia contrattuale sono aumentati del 76% i contratti a tempo indeterminato sottoscritti dagli under 30, pertanto i giovani dovrebbero aver tratto beneficio dalla riforma. Nella classe d’età 15-24 anni, tuttavia, i tassi di disoccupazione continuano a essere troppo alti (35,5% nel 2° trimestre 2016) e preoccupa anche il tasso di inattività (73,4% nel 2° trimestre 2016). Paiono dunque sempre più urgenti politiche attive che si occupino dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Più poveri dei genitori: il rischio di una generazione perduta

Un’inversione di tendenza rispetto al recente passato, un futuro denso di incognite e una preoccupante rassegnazione che va radicandosi nelle classi demografiche più giovani, oramai consapevoli del fatto che l’ascensore sociale si è fermato. ‘Più poveri dei loro genitori?’ (Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies) è il titolo di un rapporto pubblicato da McKinsey & Co. nel luglio del 2016: oggi, più una certezza che un interrogativo. Nelle economie avanzate, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, i giovani sono tradizionalmente cresciuti coltivando la convinzione che avrebbero goduto di un tenore di vita migliore rispetto a quello dei loro genitori, e negli ultimi 70 anni tale convinzione è stata supportata dai dati: la crescita economica e dell’occupazione hanno infatti portato, con una certa costanza, a un incremento dei redditi delle famiglie con l’avanzare delle generazioni. A partire dallo scorso decennio, tuttavia, tale trend ha subito una brusca interruzione: l’indagine McKinsey relativa a 25 paesi avanzati rileva infatti che nel 2014 il 65-70% delle famiglie era collocato in classi il cui reddito reale risultava pari o inferiore rispetto a quello registrato nel 2005; in altre parole, nel 2014 tali famiglie disponevano di un reddito pari o inferiore a quello dei nuclei familiari a esse assimilabili nel 2005. In valori assoluti, la dimensione del fenomeno pare allarmante: se infatti tale appiattimento aveva interessato tra il 1993 e il 2005 circa 10 milioni di persone, tra il 2005 e il 2014 gli individui colpiti sarebbero stati tra i 540 e i 580 milioni, e tra questi spiccano in particolar modo – accanto ai lavoratori con basso livello d’istruzione – i più giovani. L’analisi condotta da McKinsey sui microdati relativi a 350.000 individui negli Stati Uniti, in Francia e in Italia ha consentito infatti di evidenziare da una parte una contrazione generalizzata dei redditi tra il 2002 e il 2012, e dall’altra di rilevare un più pronunciato declino per i giovani lavoratori, con perdite variabili sotto il profilo salariale dal 2% al 27%. Le notizie più preoccupanti riguardano proprio il nostro paese: non solo infatti in Italia il calo dei redditi ha interessato pressoché tutte le classi (97% della popolazione), ma tra i giovani la contrazione è stata più marcata che altrove, per tutti i gradi di istruzione. È così possibile osservare che – nel periodo 2002-12 – mentre gli under 30 francesi e statunitensi con medio livello di istruzione hanno subito una contrazione dei redditi da lavoro rispettivamente del 10% e del 14%, per tale categoria di giovani lavoratori italiani la riduzione ha toccato il 27%; mentre fra i laureati della stessa classe d’età la contrazione è stata solo del 2% in Francia, del 6% negli Stati Uniti e addirittura del 21% in Italia. Sono dunque queste le tendenze che portano al timore sempre più concreto di intere generazioni perdute, tra giovani che devono accontentarsi di redditi più bassi, ragazzi ancora alla ricerca di un lavoro – nel 2015, nella classe d’età 15-24 anni, la disoccupazione si è attestata sul 40,3% in Italia – e chi, scoraggiato, finisce per ingrossare le file dei NEET.