neurotrasmettitori

neurotrasmettitori

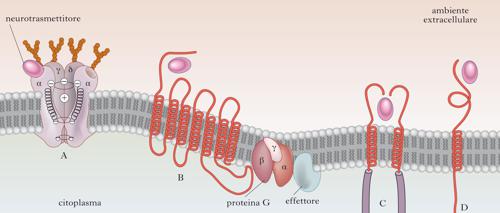

I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche che mediano la propagazione dell’impulso nervoso tra due strutture collegate da una sinapsi chimica. Nella sinapsi il neurone presinaptico, in seguito a depolarizzazione e ingresso di ioni calcio, secerne per esocitosi un ‘quanto’ di neurotrasmettitore (corrispondente allo svuotamento di una vescicola sinaptica) nello spazio sinaptico. Il neurotrasmettitore si lega a un recettore ionotropico o metabotropico presente sulla membrana dell’elemento postsinaptico in modo da favorire o inibire l’insorgenza di un potenziale d’azione. I neurotrasmettitori quindi differiscono dagli ormoni che sono liberati nel circolo sanguigno e agiscono su organi bersaglio distanti dal sito della loro produzione. [➔ endocannabinoidi; neuropeptidi; neurovegetativo, sistema; recettore nervoso; sinapsi]

Per funzionare da n. una sostanza deve soddisfare diversi criteri:

• deve essere sintetizzata nel neurone presinaptico, il quale deve contenere i precursori e gli enzimi deputati alla sua sintesi e proteine specifiche che la trasportano dal citoplasma alla vescicola sinaptica;

• deve essere liberata in seguito all’arrivo di un potenziale di azione in quantità tali da indurre nel neurone postsinaptico o nell’organo bersaglio una risposta apprezzabile;

• deve essere introdotta in concentrazioni adeguate a produrre gli stessi effetti del n. endogeno;

• il suo effetto può essere bloccato da antagonisti competitivi (ossia da molecole che si legano reversibilmente allo stesso sito cui si lega il n.);

• deve esistere un meccanismo specifico che metta fine alla sua azione, o per inattivazione enzimatica o per ricaptazione da parte del neurone o della glia attraverso proteine trasportatrici.

Classificazione

I n. sono in genere divisi in due grandi categorie: quelli a basso peso molecolare e ad azione rapida, e quelli di dimensioni maggiori e ad azione più lenta. Al primo gruppo appartengono: acetilcolina, dopammina, adrenalina, serotonina, istamina, glicina, glutammato. Nel secondo gruppo sono compresi più di 50 n. di natura proteica. Un’altra classificazione divide i n. in: n. di natura amminoacidica (glutammato, GABA, glicina e aspartato); n. di natura peptidica (neurotensina, tachichinine, sostanza P) (➔ neuropeptidi); monoammine (adrenalina, noradrenalina, dopammina, istamina e serotonina); altri, come l’acetilcolina (ACh), l’adenosina, l’anantamide, l’NO e il CO.

Trasmettitori amminoacidici

Questi n. sono i più diffusi nell’SNC dei mammiferi ed entrano in gioco nei circuiti rapidi. Sono divisi in due classi: n. eccitatori (glutammato e aspartato) e n. inibitori (GABA e glicina).

Glutammato. Il glutammato (Glu) è il principale n. eccitatorio dell’SNC; è sintetizzato a partire dall’α-chetoglutarato o dalla glutammina. I trasportatori vescicolari accumulano l’amminoacido all’interno delle vescicole e lo rendono disponibile per esocitosi verso i recettori. Finita la sua azione, è recuperato dalle cellule gliali e dai neuroni attraverso un trasportatore ad alta affinità che richiede energia. Nella glia Glu è convertito in glutammina che diffonde nei neuroni dove è idrolizzato a glutammato. Il Glu svolge la sua azione legandosi a due classi di recettori (➔ recettore nervoso): ionotropici e metabotropici.

GABA. Il GABA, sigla con la quale è noto l’acido γ-amminobutirrico, è il maggior n. inibitorio del cervello, presente nel 30÷40% di tutte le sinapsi. È sintetizzato nel ciclo di Krebs, a partire dal glutammato per opera della Glu-decarbossilasi. Trasportatori specifici presenti sulle membrane delle cellule gliali e sui terminali assonici rimuovono il GABA dallo spazio sinaptico e pongono fine alla sua azione. È abbondante nella sostanza nera, nel globo pallido, nell’ipotalamo, nella sostanza grigia periacqueduttale e nell’ippocampo. Regola l’eccitabilità neuronale inducendo risposte di tipo inibitorio e influenza pertanto la locomozione, i riflessi cardiovascolari, la funzione ipotalamica e le emozioni. Il GABA interagisce con recettori ionotropici (GABAA e GABAC) e metabotropici (GABAB). L’attivazione dei recettori GABAA e GABAC apre un canale che permette l’ingresso di ioni Cl– nel neurone postsinaptico che viene iperpolarizzato. Il recettore GABAA può legare anche le benzodiazepine e i barbiturici. Da sole queste sostanze influenzano il canale in misura minima, ma quando il GABA è presente, aumentano la frequenza (benzodiazepine) e la durata (barbiturici) dell’apertura del canale: in ciascun caso il risultato è un aumento di corrente inibitoria del Cl–. A questo fatto è dovuto l’uso delle benzodiazepine come ipnotici, ansiolitici, miorilassanti e antiepilettici, e dei barbiturici come anestetici, che hanno però effetti depressori sul centro del respiro. Il sito di legame delle benzodiazepine può essere legato dalle β-carboline (prodotti del metabolismo dell’alcol) che però sono antagonisti e, al contrario delle benzodiazepine, inducono reazioni di ansietà, tensione, paura.

Glicina. È un n. inibitorio e cotrasmettitore in sinapsi eccitatorie glutammatergiche. Le sinapsi glicinergiche sono prevalentemente presenti nel midollo spinale, nel tronco encefalico e nella retina. Controlla il tono muscolare attraverso una marcata attività inibitrice tra i n. interspinali e i n. motori. Il recettore per la glicina è un canale anionico per il Cl–, la sua attivazione determina iperpolarizzazione e aumento della soglia di eccitabilità. L’etanolo e alcuni anestetici generali modulano in maniera aspecifica il recettore della glicina. Uno dei veleni più potenti, la stricnina, è un antagonista della glicina; agisce come un potente eccitante dell’SNC, causa convulsioni e morte per blocco respiratorio. La tossina tetanica previene il rilascio di glicina dagli interneuroni inibitori del mesencefalo e provoca paralisi spastica.

Acetilcolina (ACh)

Le fibre che utilizzano come n. l’ACh (fibre colinergiche) sono ampiamente distribuite sia nel sistema nervoso periferico sia in quello centrale. In periferia sono colinergiche le fibre pre- e postgangliari del parasimaptico e pregangliari del simpatico e le fibre motorie somatiche. Nel sistema nervoso centrale le fibre colinergiche, prevalentemente eccitatorie, sono distribuite nel midollo spinale, nel talamo, nel sistema limbico e nella corteccia. La trasmissione colinergica, in genere rapida e fugace, è assicurata da un buon equilibrio tra liberazione del n., legame ai recettori e inattivazione del mediatore da parte dell’acetilcolinesterasi. Un’alterazione di questi parametri porta a gravi perturbazioni nella funzione dei visceri, della muscolatura striata e dell’attività nervosa centrale. Un eccesso di ACh può essere causato dalla muscarina (un alcaloide contenuto in Amanita muscaria e in alcune altre specie di funghi velenosi) che provoca un’intensa attivazione del sistema nervoso parasimpatico con bradicardia, vomito, diarrea, salivazione, sudorazione, broncospasmo, delirio e coma, o dalla fisostigmina che blocca l’aceticolinesterasi. Difetti nella liberazione dell’ACh sono altrettanto gravi e possono essere causati per es. dalla tossina botulinica. I sintomi dell’intossicazione sono paralisi flaccida, debolezza muscolare, diplopia, difficoltà del movimento, incoordinazione dei muscoli della faringe e dei muscoli volontari e, nei casi mortali, paralisi dei muscoli respiratori. Deficit della trasmissione colinergica si ha anche nella malattia di Alzheimer a causa della degenerazione dei n. colinergici. Il blocco dei recettori dell’ACh può riguardare i recettori nicotinici della placca neuromuscolare che possono essere bloccati dal curaro (un veleno vegetale che iniettato nel circolo sanguigno provoca una paralisi progressiva dei muscoli del capo e del collo, poi degli arti e infine dei muscoli intercostali e morte per asfissia) o i recettori muscarinici bloccati dall’atropina, o entrambi. Invece nella miastenia gravis la trasmissione colinergica di alcuni muscoli innervati dai nuclei motori del tronco encefalico è bloccata a causa della presenza, nei pazienti affetti, di autoanticorpi contro il recettore nicotinico che possono aumentare l’internalizzazione e la degradazione del recettore oppure possono impedire il legame dell’acetilcolina al recettore.

Catecolammine (CA)

Le principali CA sono la dopammina (DA), l’adrenalina (AD), e la noradrenalina (NA), le quali svolgono un ruolo fondamentale nel controllo delle funzioni vegetative, motorie e psichiche. Sono sintetizzate a partire dalla tirosina per opera di enzimi specifici. La liberazione è regolata in maniera fine dai recettori presinaptici. Le catecolammine sono rimosse e inattivate attraverso la ricaptazione da parte dei neuroni, la degradazione enzimatica per opera della monoamminossidasi (MAO) e della catecolamminotransferasi (COMT), o per diffusione.

Dopammina. La DA è la prima ammina che si forma a partire dalla tirosina grazie all’azione sequenziale della tirosinaidrossilasi e della tirosinadecarbossilasi. Nell’SNC la DA è concentrata nella sostanza nera ed è il mediatore del circuito nigrostriatale, una via essenziale per il controllo della motilità e del tono muscolare che degenera nel morbo di Parkinson idiopatico e in quello tossico da MPTP; nella via mesocorticolimbica, una via devoluta alla filtrazione degli stimoli sensoriali, alla gratificazione e alla modulazione delle emozioni, e che può essere alterata nella schizofrenia e nelle psicosi da cocaina, anfetamine e psicostimolanti; nella via tuberoinfundibolare, che connette l’ipotalamo con l’ipofisi e che è importante per regolare la liberazione degli ormoni ipofisari, svolgendo inoltre un ruolo di rilievo nell’inibizione della secrezione di prolattina. Nel sistema neurovegetativo la DA regola la trasmissione noradrenergica del simpatico cardiovascolare e facilita la trasmissione inibitrice del simpatico gastricointestinale.

Adrenalina. L’AD è l’ultimo prodotto della biosintesi delle CA si forma per metilazione della NA. È prodotta principalmente dal surrene e liberata nel torrente ematico. Ha in genere azioni opposte a quelle della NA.

Noradrenalina. La NA è il principale n. rilasciato dalle fibre postgangliari del sistema simpatico. Qui l’azione di queste fibre provoca una potente vasocostrizione (con conseguente aumento della pressione arteriosa) e un incremento della frequenza e della contrattilità del cuore. Nell’SNC la maggior parte delle vie noradrenergiche origina dal locus coeruleus e dal tegmento laterale e proietta alla corteccia cerebrale, all’ippocampo, al talamo e all’ipotalamo, alle corna ventrali, ai nuclei sensori del tronco encefalico e alla corteccia cerebellare. Tali sistemi noradrenergici sono coinvolti nel controllo dell’attività del sistema neurovegetativo (per es., pressione arteriosa), nella regolazione dello stato di veglia, di vigilanza, del comportamento alimentare, nella modulazione del sistema endocrino oltre che nella patogenesi della depressione e dei disturbi d’ansia.

Serotonina

La serotonina è un’indolammina, prodotta a partire dal triptofano per azione sequenziale di una idrossilasi e di una decarbossilasi. È metabolizzata ad acido 5-idrossindolacetico per opera delle MAO e dell’aldeidedeidrogenasi. È inattivata prevalentemente mediante ricaptazione attraverso un trasportatore specifico, il SERT, che rappresenta il bersaglio di elezione dei farmaci contro la depressione (la fluoxantina eleva i livelli di serotonina inibendo la ricaptazione). Svolge la sua azione legandosi ad almeno sette classi principali di recettori di tipo ionotropico e metabotropico. È presente sia nell’SNC sia in periferia e, in partic., nelle piastrine, nel plasma (regola l’aggregazione piastrinica e induce la vasocostrizione) e nelle cellule enterocromaffini dell’intestino (regola la motilità dell’intestino). Nell’SNC i neuroni che producono serotonina sono localizzati prevalentemente sui nuclei del rafe dell’asse encefalico. Quelli più caudali danno origine a fibre discendenti – che proiettano al midollo spinale – e sono coinvolti nella regolazione delle informazioni nocicettive. I nuclei più rostrali – che emettono fibre dirette ai nuclei della base, all’ipotalamo, amigdala, ippocampo – modulano vari comportamenti quali: funzioni neuroendocrine, in partic. liberazione di ACTH, prolattina e ormone della crescita; ritmi circadiani, grazie alle connessioni tra nuclei del rafe e nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo; attività locomotoria e temperatura corporea; comportamento alimentare, bloccando l’assunzione del cibo. La serotonina è anche il precursore della melatonina, nella ghiandola pineale, e partecipa quindi alla regolazione del ciclo sonno-veglia e al tono dell’umore. Polimorfismi del gene trasportatore della serotonina sono stati messi in correlazione con la risposta agli eventi stressanti. Soggetti con un allele corto di questo gene presentano più sintomi depressivi in relazione agli eventi stressanti rispetto agli individui che presentano l’allele lungo. Farmaci che modulano il sistema serotoninergico sono impiegati per la cura della depressione, dell’ansia o come anoressizzanti. L’LSD (dietilammide dell’acido lisergico) produce i suoi effetti psichedelici mimando l’azione della serotonina. Christian Barbato, Nadia Canu

MED:neurotrasmettitori (Christian Barbato)Neurotrasmettitori e malattie mentali