NUOVA ZELANDA

Nuova Zelanda

'

(XXV, p. 67; App. I, p. 902; II, ii, p. 427; III, ii, p. 290; IV, ii, p. 630; V, iii, p. 710)

Geografia umana ed economica

di Anna Bordoni

Popolazione

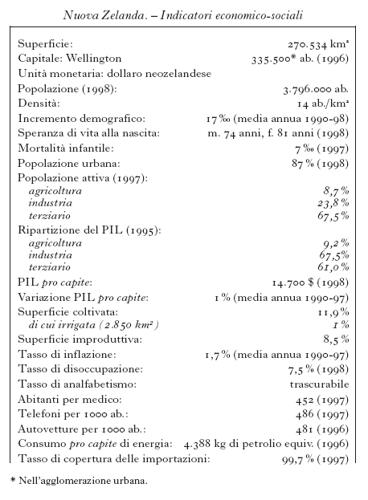

Il tradizionale sottopopolamento della N. Z. sta lentamente attenuandosi, grazie a una tendenza demografica positiva che ha contrassegnato mediamente tutta la seconda metà del secolo, ma in particolare gli anni più recenti: nel 1991 sono stati censiti 3.435.814 ab., saliti a 3.681.546 alla successiva rilevazione del 1996, con una crescita complessiva del 7,2%. Secondo una stima ONU, nel 1998 la popolazione neozelandese era ulteriormente salita a 3.796.000 abitanti. Tale incremento è dovuto prevalentemente all'eccedenza delle nascite (15,5‰) sui decessi (7,6‰), mentre si è ridotta la quota relativa all'immigrazione. L'afflusso dai paesi europei è quasi nullo, mentre quello proveniente dall'Asia meridionale e orientale è, per scelta politica, contenuto entro limiti modesti: nel complesso, l'immigrazione negli anni Novanta ha riguardato 70.000÷80.000 persone per anno. La densità media rimane bassa (14 ab./km²), ma il paese ha raggiunto una massa critica sufficiente a garantire un mercato interno vitale per buona parte delle produzioni.

Sotto il profilo etnico, il paese è in lenta evoluzione: tra il 1986 e il 1996 i Neozelandesi di origine europea sono scesi dall'81,2% al 71,7% della popolazione complessiva, i Polinesiani sono aumentati dal 3,7% al 4,8%, come pure sono cresciuti gli Asiatici, passando dall'1,5% al 4,4%. Al censimento del 1996 il gruppo etnico dei Maori contava 523.374 individui, con un incremento del 20,4% rispetto al 1991. A essi il governo ha offerto, il 22 settembre 1997, cospicui indennizzi per le terre loro confiscate nel 1863.

La popolazione urbana costituisce l'87% del totale. L'organizzazione delle città neozelandesi ha mantenuto l'assetto tradizionale, fondato su un fitto tessuto di centri di piccole dimensioni, ben distribuiti sulle due principali isole dell'arcipelago: solo Auckland raggiunge quasi il milione di abitanti; Wellington e Christchurch hanno poco più di 330.000 ab. ciascuna, Manukau 254.000, mentre la popolazione di Hamilton e Dunedin si aggira sui 100.000 abitanti.

Condizioni economiche

La rottura di determinati equilibri internazionali, la crisi energetica, ma soprattutto l'ingresso del Regno Unito nell'Unione Europea, hanno avuto importanti conseguenze nella situazione economica del paese, che aveva goduto di una congiuntura assai favorevole almeno fino agli anni Settanta. Ha avuto inizio una serie di disagi, collegati alla perdita dei tradizionali sbocchi commerciali, al deterioramento del rapporto tra i prezzi delle importazioni e delle esportazioni e agli squilibri nell'apparato produttivo, che necessitava ormai di una diversificazione. In conseguenza di tutto ciò, alla fine degli anni Ottanta, i principali indicatori economici del paese denunciavano una situazione di palese difficoltà: crescita zero del PIL, incremento della disoccupazione, inflazione persistente, aumento dei prezzi al consumo e dei salari, contrazione del risparmio.

Il governo conservatore, eletto all'inizio degli anni Novanta, ha avviato una politica economica ultraliberista, volta all'interno a ridurre il deficit di bilancio, il tasso di disoccupazione e quello di inflazione, all'esterno a rendere nuovamente competitivi i prodotti neozelandesi sui mercati internazionali. Sono state progressivamente abolite le sovvenzioni agricole, sono state promosse riforme per favorire la flessibilità del lavoro ed è stato realizzato, a tappe forzate, un vasto programma di privatizzazione. I successi più consistenti sono stati conseguiti nel campo dell'inflazione e della riduzione del deficit di bilancio, piuttosto che in materia di giustizia sociale o di disoccupazione, e la stessa crescita economica del paese non appare ancora del tutto rilanciata.

L'allevamento e l'agricoltura mantengono la loro importanza. La N. Z. è il quinto allevatore mondiale di ovini (47,6 milioni di capi nel 1998), e discreto è anche il numero di bovini (8,7 milioni) e di suini. È anche il secondo produttore mondiale di lana, che nel 1995-96 ha costituito il 6,3% delle entrate derivanti dalle esportazioni, mentre carne e latticini hanno contribuito nel 1997 rispettivamente per il 13,2 e 16,8%. Le principali coltivazioni sono quelle dell'orzo (3.490.000 q nel 1997), del frumento (2.650.000 q), del mais e degli alberi da frutta. È in espansione la pesca (493.000 t di pescato nel 1996); un accordo del 1992 prevede la divisione dei diritti di pesca al 50% fra Bianchi e Maori.

Le principali fonti di energia prodotte sono il gas naturale (7.250 milioni di m³ nel 1997), il petrolio (3.500.000 t), il carbone (3.300.000 t) e la lignite (200.000 t).

L'industria rimane sostanzialmente legata alla trasformazione dei prodotti agrozootecnici nazionali, ma non sono mancate diversificazioni, che hanno interessato i comparti siderurgico, metallurgico, meccanico, chimico, tessile, calzaturiero e del cemento, anche se la produttività del settore rimane modesta: l'indice di produzione industriale, base 100 nel 1985, è stato di 106,7 nel 1995. Per altro verso, la N. Z. ha rinunciato a sviluppare quei settori manifatturieri nei quali le condizioni non si presentassero favorevoli, dismettendo le attività meno redditizie ed eliminando parte delle barriere protezionistiche; nel contempo non è stato contrastato il processo di deindustrializzazione e di intensa terziarizzazione dell'economia.

Attiva è la bilancia commerciale: nel 1997 le principali fonti di importazioni sono stati l'Australia (24,1% del totale), gli USA (17%) e il Giappone (13,1%), paesi che hanno anche rappresentato i più importanti mercati delle esportazioni (Australia 20,3%, Giappone 14,9% e USA 9,9%). La N. Z. ha risentito in modo alquanto contenuto degli effetti della recente 'crisi asiatica', in quanto i paesi asiatici non assorbono che il 37% del totale delle esportazioni neozelandesi.

bibliografia

G: Robinson, New Zealand's trading policy in an age of globalization: GATT, APEC and CER, in Pacific viewpoint, 1995, 2, pp. 129-41.

A. Boncompagni, Cento anni di "Italia agli antipodi". L'immagine della Nuova Zelanda nella pubblicistica geografica italiana, in L'universo, 1996, pp. 465-83.

G.-G. Le Cam, L'Australie et la Nouvelle-Zélande, Rennes 1996.

A. Gillespie, Environmental politics in New Zealand/Aotearoa: clashes and commonality between Maoridom and environmentalists, in New Zealand geographer, 1998, 1, pp. 14-26.

J. Wallis, Understanding the role of leadership in economic policy reform, in World development, 1999, 1, pp. 39-53.

Storia

di Claudio Novelli

Dal secondo dopoguerra il sistema politico della N.Z. (Stato membro del Commonwealth) è stato caratterizzato da una sostanziale alternanza tra i due principali partiti: il National Party (NP) e il Labour Party (LP). Alla stabilità del quadro politico si è accompagnata una certa prosperità economica, anche se nel corso degli anni Ottanta si manifestarono le conseguenze negative della crisi energetica mondiale e dei disagi derivanti dal progressivo inserimento della Gran Bretagna, principale partner commerciale della N. Z., nella CEE (incremento della disoccupazione, tendenziale aumento dei prezzi al consumo e persistente inflazione). Anche per questo in campo internazionale la N. Z. incrementò le relazioni con i paesi della regione del Pacifico e in particolare con l'Australia, divenuta suo principale partner commerciale, mentre, sul piano interno, sia i governi laburisti (guidati da D. Lange dal 1984 e da G. Palmer dal 1989) sia quelli conservatori (nel 1990, dopo sei anni di opposizione, il National Party riconquistava la carica di primo ministro con il suo leader J. Bolger) affrontarono la crisi economica adottando una politica liberista e procedendo alla privatizzazione di importanti imprese pubbliche.

Nelle elezioni politiche del novembre 1993 il National Party subì una netta flessione, ma riuscì comunque a mantenere un numero di consensi sufficiente a formare un nuovo esecutivo.

Il National Party ottenne il 35,2% dei voti e 50 dei 99 seggi che componevano la Camera dei rappresentanti (nel 1990 si era attestato sul 47,8% dei voti e aveva conquistato 67 deputati), mentre i laburisti conseguirono il 34,7% dei consensi e 45 seggi. A causa del sistema maggioritario uninominale a turno unico, Alliance ottenne due soli seggi e due seggi andarono anche al New Zealand First, partito nato nel 1993 su iniziativa di un esponente del National Party. Contemporaneamente alle consultazioni politiche si svolse un referendum volto proprio a modificare la legge elettorale: il 54% dei votanti si espresse a favore dell'adozione di un sistema proporzionale corretto, simile a quello tedesco, confermando in tal modo i risultati del referendum consultivo del 1992.

Pur potendo contare su una maggioranza assai ristretta, alla fine del mese Bolger assunse nuovamente la carica di primo ministro. La stabilità del governo rimase tuttavia precaria fino al giugno 1995, quando la nascita della formazione centrista United New Zealand (alla quale aderirono deputati sia laburisti sia conservatori) consentì al premier di avviare un allargamento della maggioranza, culminato, nel febbraio 1996, nella formazione del primo governo di coalizione della storia neozelandese. Mentre miglioravano le relazioni diplomatiche con la Francia, entrate in crisi nel 1995 in seguito alla decisione francese di riprendere il programma dei test nucleari nel Pacifico meridionale, la situazione interna si manteneva incerta per le defezioni di singoli deputati dai rispettivi gruppi parlamentari di appartenenza. Fu in queste condizioni che si giunse alle elezioni politiche dell'ottobre 1996, le prime a svolgersi con la nuova legge elettorale.

Il National Party ottenne il 34,1% dei voti e conquistò 44 seggi alla Camera dei rappresentanti (portata a 120 membri), mentre i tradizionali avversari del Labour Party si attestarono al 28,3% dei consensi, pari a 37 deputati. Ai nazionalisti del New Zealand First andarono 17 seggi e ad Alliance 13, mentre i Maori con 15 deputati, ottennero una rappresentanza più rispondente alla loro percentuale in seno alla popolazione complessiva.

Nel dicembre 1996 si formò un governo di coalizione, ancora guidato da Bolger, comprendente esponenti del National Party e del New Zealand First. In forte calo di popolarità, nel novembre 1997 Bolger fu costretto a lasciare la guida del partito a J. Shipley, e nel dicembre successivo quest'ultima assunse anche la carica di primo ministro. Il governo ebbe una vita difficile, segnata da contrasti interni, culminati nell'uscita del New Zealand First dalla coalizione nell'agosto 1998. Un nuovo gabinetto, costituitosi nello stesso mese e sempre presieduto dalla Shipley, ottenne la fiducia del parlamento grazie al voto favorevole di 8 deputati del New National First. Le elezioni politiche, svoltesi nel novembre 1999, registrarono la vittoria dei laburisti, saliti da 37 a 49 seggi, la sconfitta del National Party, che ottenne solo 39 seggi, e del New National First, sceso a 5 deputati. Alliance invece, privo dei Verdi usciti dalla coalizione nel 1997 e presentatisi da soli con discreto successo (7 seggi), ottenne l'elezione di 10 rappresentanti. In dicembre si formò un governo di coalizione comprendente esponenti di Alliance e laburisti, il cui leader, H. Clark, assunse la carica di primo ministro.

bibliografia

J. Colin, Turning point. The 1993 election and beyond, Wellington 1993.

R.G. Mulgan, Politics in New Zealand, Auckland 1994, 1997².

E.M. McLeay, The cabinet and political power in New Zealand, Auckland-New York 1995.

P. Massey, New Zealand: market liberation in developed economy, London 1995.

G.H. Palmer, Bridled power. New Zealand government under the MMP, Auckland-New York 1997.