PALESTINA

PALESTINA.

– Demografia e geografia economica. Storia. Bibliografia. Webgrafia. Letteratura. Bibliografia. Cinema. Bibliografia

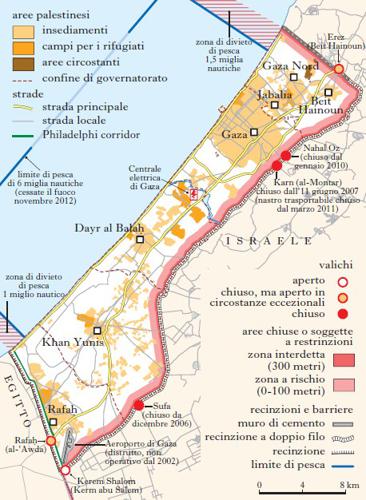

Demografia e geografia economica di Matteo Marconi. – Per Palestina s’intende l’insieme dei territori destinati alla formazione dello Stato palestinese, ossia la striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est. La popolazione complessiva è cresciuta del 20% rispetto al censimento del 2007, arrivando nel 2014 a 4.436.411 ab., secondo una stima UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). La Striscia di Gaza incide notevolmente sul totale, grazie a una popolazione di 1.816.379 ab. e a una dinamica demografica più attiva della Cisgiordania, con un tasso di fertilità di 4,24 figli per donna, contro 2,83; la densità di Gaza è tra le più alte al mondo, con ben 5000 ab. per km2. Le tre entità territoriali che compongono la P. sono in condizioni molto diverse tra loro. La Striscia di Gaza non ha più coloni ebrei dal 2005, ma è attualmente sottoposta al blocco economico da parte di Israele, tanto che i suoi confini sono sorvegliati dalla potenza ebraica. La Cisgiordania, invece, è costellata dagli insediamenti israeliani: negli ultimi quindici anni la presenza dei coloni è aumentata qui più che altrove, con un’incidenza del 70%, per un totale di 341.400. Sebbene con una minore intensità, anche la presenza di coloni a Gerusalemme Est è in aumento, pari a 196.400; tuttavia, i palestinesi residenti a Gerusalemme Est sono ancora in leggera maggioranza, con 251.043 abitanti.

Nonostante la difficile situazione economica e politica, i dati sulla popolazione confermano che l’accesso ai servizi essenziali è ancora possibile in tutta la Palestina. La barriera di sicurezza in corso di costruzione tra Israele e Cisgiordania è l’infrastruttura più imponente di tutta la regione. Una volta completata, sarà lunga circa 750 km; edificata per ragioni di sicurezza da Israele, raggiunge però il risultato di disarticolare lo spazio politico, sociale ed economico palestinese, a livello sia urbano sia extraurbano. Dal punto di vista economico, in numerosi punti taglia in due i possedimenti agricoli o allontana i centri urbani dalle proprie dipendenze agricole. La situazione costantemente conflittuale ha fortemente penalizzato il turismo, unica vera attività industriale. Particolarmente preoccupante è il dato sulla disoccupazione, arrivata al 27% (2014), conseguenza delle politiche di chiusura e controllo dei varchi da parte di Israele, che non consente facilmente l’accesso alla manovalanza palestinese. Come è riportato nel World factbook della CIA (Central Intelligence Agency), le restrizioni israeliane al commercio interno, all’export e all’import hanno eroso le capacità industriali palestinesi, rendendo impossibile un vero processo di sviluppo economico. La povertà industriale del Paese spiega anche perché una larga parte della popolazione attiva lavori nel campo dei servizi (77%). Nonostante le riforme promosse da Abū Māzin in Cisgiordania, il suo governo rimane fortemente dipendente dagli aiuti internazionali per la sopravvivenza. Stesso discorso vale per Gaza, con l’aggravante del maggiore controllo da parte israeliana, facilitato dalle dimensioni ridotte e giustificato dalla contrapposizione netta con il governo di Ḥamās.

Storia di Silvia Moretti. – Tra il primo e il secondo decennio del 21° sec. andavano drammaticamente spegnendosi le speranze di pace in P.: nel giugno 2007, dopo il colpo di mano militare di Ḥamās nelle strade di Gaza e l’espulsione degli esponenti di al-Fatāḥ dal territorio di tutta la Striscia, il fronte palestinese, già indebolito, appariva più che mai diviso al suo interno mentre si mostrava inarrestabile la delegittimazione del presidente Abū Māzin, la cui sovranità era limitata alla Cisgiordania. I lavori della conferenza di pace di Annapolis (Maryland, novembre 2007) chiudevano una lunga stagione di dialogo senza alcun risultato. Le flebili speranze di pace nella regione restavano teoricamente aggrappate alla nascita dello Stato palestinese e all’idea di una futura pacifica coesistenza tra due entità statuali libere e sovrane, ma il destino del popolo palestinese, senza una terra e senza uno Stato, e quello di Israele, accerchiato da nemici mortali, sembravano sempre più avvilupparsi in un nodo inestricabile. Due questioni su tutte avevano esacerbato negli anni le reali possibilità di incontro tra le parti: prima la costruzione della barriera difensiva israeliana iniziata nel 2002, poi, soprattutto, il rinnovato zelo dei governi di Benjamin Netanyahu nel progettare e costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Non ancora completata nel 2015, la barriera, costruita per oltre il 60% del suo tracciato, aveva saputo assolvere la sua funzione proteggendo le città israeliane dagli attentati palestinesi, ma al contempo vessando come non mai la popolazione della Cisgiordania: muri in cemento armato alti fino a otto metri, reticolati elettronici e larghe distese di terra di nessuno avevano desertificato frutteti, uliveti, villaggi e pascoli rendendo estremamente penosa la vita quotidiana ai palestinesi che vivevano a ridosso della barriera. Sull’altro fronte non conosceva soste il piano degli insediamenti in Cisgiordania, che ancora all’inizio di agosto 2015 vedeva in programmazione l’edificazione di nuove unità abitative a Beit El, l’insediamento nelle colline a nord di Gerusalemme Est, mentre altre 500 unità venivano messe in cantiere in altre aree della Cisgiordania. Nel condannare il piano di azione del governo israeliano, nell’estate 2015 il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon richiamava l’attenzione sulle sorti di Susiya, villaggio palestinese in area C della Cisgiordania, ossia sotto il controllo militare e civile di Israele, con checkpoints in entrata e uscita, minacciato di demolizione come diversi altri piccoli villaggi già rasi al suolo, ultimo simbolo in ordine di tempo di una politica perpetrata senza sosta da Israele in Cisgiordania.

Nella escalation della crisi il 2008 si era rivelato un anno decisivo per l’evolversi della situazione a Gaza: nel mese di gennaio Israele aveva chiuso in una morsa la Striscia tagliando i rifornimenti di cibo, combustibile, medicinali e aiuti umanitari. Il black-out della centrale elettrica di Gaza richiamava l’attenzione della comunità internazionale per l’emergenza che si registrava tra la popolazione e il 23 gennaio alcune centinaia di migliaia di palestinesi in cerca di cibo e assistenza forzavano il muro al valico di Rafah al confine con l’Egitto che, al pari di Israele, non riconosceva l’autorità di Ḥamās a Gaza.

Nei mesi successivi veniva intensificato il lancio di missili dalla Striscia che ormai da anni terrorizzavano, in particolare, la popolazione israeliana di Sderot e Ashkelon e veniva anche confermato l’utilizzo di razzi a sempre più ampia gittata che giungevano a Gaza dall’Irān. Pronta ad approfittare della tragedia della popolazione per garantirsi una supremazia sul campo, Ḥamās lanciava una violenta campagna anti-israeliana che si intensificava, con minacce e lanci sempre più frequenti, all’indomani del la guerra scatenata da Israele il 27 dicembre (operazione Piombo fuso): un’azione durata appena tre settimane e che lasciava a Gaza un campo di rovine. La violenza di Ḥamās mostrava un vol to sempre più cinico e senza sbocchi: confinando la questione palestinese e le prospettive di pace sullo sfondo, l’obiettivo era quello di alimentare la guerra, la disperazione e il disordine, mostrandosi sempre come i vincitori indomiti sul campo, mai veramente sconfitti dalla potenza del grande esercito israeliano; questa posizione spianava la strada alle tattiche dilatorie di Netanyahu, impegnato a rinviare sine die qualsiasi opportunità di dialogo e pronto a intensificare il piano di colonizzazione della Cisgiordania, che rendeva di fatto sempre più difficile qualsiasi possibilità futura di mediazione tra le parti. Un piccolo passo verso una possibile riapertura delle trattative si manifestava, dopo i numerosi tentativi andati a vuoto e una recrudescenza delle violenze tra i militanti delle due organizzazioni palestinesi di Ḥamās e alFatāḥ, con l’accordo di riconciliazione firmato al Cairo nel maggio 2011 tra i leader dei due schieramenti che fissava al 2012 le nuove consultazioni parlamentari e presidenziali palestinesi, poi rinviate di anno in anno da Abū Māzin il cui mandato era scaduto a gennaio 2009. Il 2012, però, era l’anno della terza guerra israeliana a Gaza dopo il ritiro del 2005: ancora una volta il disinteresse mostrato dalle due parti in lotta per la disumanità delle condizioni di vita nella Striscia lasciava spazio solo alla voce della forza militare. L’eliminazione di uno dei capi della resistenza armata di Ḥamās (14 novembre) scatenava un lancio continuo di razzi verso Israele che, cresciuta ancora la loro gittata, raggiungevano anche Tel Aviv. La guerra, denominata operazione Colonna di nuvola, si consumava in una settimana (14-21 novembre) e mediatore della pace era l’allora presidente egiziano Muḥammad Mursī che cercava una legittimazione internazionale per l’organizzazione dei Fratelli musulmani che rappresentava.

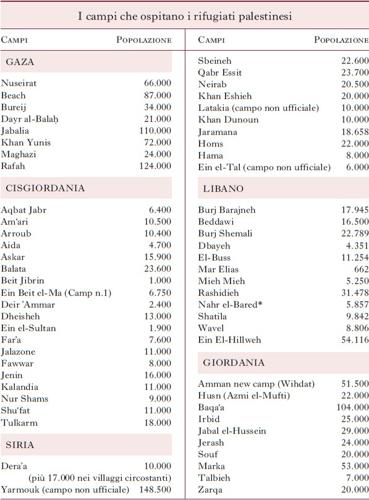

Intorno al conflitto israelo-palestinese era mutato profondamente lo scenario regionale e nuove possibili alleanze si profilavano all’orizzonte coinvolgendo anche l’Irān degli āyatollāh: un primo strappo era stato maturato dalla stessa Ḥamās che aveva abbandonato il suo alleato di sempre, il dittatore siriano Baššār al-Asad, schierandosi con le forze ribelli al regime di Damasco. A poche settimane dalla fine della guerra un successo importante per la presidenza di Abū Māzin era giunto con il riconoscimento della P. come Stato osservatore da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012). Sul piano delle trattative, intanto, riavviate a luglio 2013 grazie all’attivismo del segretario di Stato statunitense John Kerry e poi naufragate a poche settimane dall’inizio della guerra a Gaza nel giugno 2014, continuavano a pesare tre insormontabili questioni: il rientro dei rifugiati palestinesi, la sovranità su Gerusalemme e la ripartizione territoriale della Cisgiordania. Il rientro dei rifugiati appariva ormai poco più che un nodo simbolico: rivendicato dai palestinesi in passato come atto di giustizia e risarcimento per gli oltre 4,5 milioni di rifugiati censiti dall’agenzia delle Nazioni Unite (UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in the Near East) presentava all’atto pratico cifre sensibilmente inferiori, stando a quanto dichiarato dai palestinesi residenti nei campi in alcuni sondaggi raccolti nel 2003 da istituti di ricerca internazionali che li avevano interrogati sulla volontà di rientro nelle loro case attualmente in territorio israeliano. Un piano in tal senso era emerso durante i negoziati di Taba (genn. 2001), ipotizzando un ritorno scaglionato di alcune migliaia di persone all’anno fino a un tetto massimo di circa 120.000-125.000 rientri, una cifra comunque inferiore alle aspettative dei rifugiati. Molto più difficile l’approccio alle altre due questioni: 350.000 il numero stimato dei coloni israeliani in Cisgiordania all’inizio del 2014 a cui andavano aggiunti i 200.000 circa di Gerusalemme Est. La presenza invasiva dei coloni in Cis giordania si traduceva, oltre che nell’occupazione di terre d’importanza strategica, nella creazione di un numero sempre crescente di divieti, ostacoli e impedimenti di varia natura per la popolazione palestinese. In questo scenario, tra il 2014 e il 2015, si intensificava il piano di dislocamento delle comunità beduine palestinesi dell’area C della Cis giordania, impedendo loro la costruzione di infrastrutture quali reti idriche o scuole; nell’aprile 2015 l’azione del governo israeliano si concentrava soprattutto nelle vicinanze del grande insediamento di Ma᾽ale Adumim (v. Gerusalemme), con l’intenzione di eliminare ogni ostacolo al suo programma di isolare Gerusalemme Est dal resto della Cisgiordania. In questo ambito delle trattative rimaneva teoricamente in piedi l’ipotesi di uno scambio territoriale, ossia consentire a Israele l’annessione dei suoi insediamenti più importanti in Cisgiordania in cambio di adeguati risarcimenti territoriali che permettessero però ai palestinesi la creazione di uno Stato geograficamente continuo, non inframmezzato da avamposti israeliani.

Mentre la diplomazia statunitense mostrava limiti ed esitazioni al tavolo dei negoziati, forse anche per non mettere in pericolo le trattative decisive con l’Irān, giungeva a giugno 2014, scatenando l’ira del governo israeliano, la notizia del governo della riconciliazione tra Ḥamās e al-Fatāḥ, un esecutivo rimasto sulla carta e scioltosi, con un nulla di fatto, un anno dopo, a giugno 2015. A scatenare una nuova guerra a Gaza, insieme al pericoloso ricompattamento poi rivelatosi illusorio del fronte palestinese, il rapimento (12 giugno) e l’uccisione (30 giugno) di tre ragazzi israeliani nel Sud della Cisgiordania, azione attribuita dagli israeliani ad Ḥamās, ma che l’organizzazione non aveva rivendicato. Dopo una dura repressione in Cisgiordania, il nuovo intervento militare israeliano a Gaza, con l’ausilio dell’aviazione, della marina e dell’artiglieria, iniziava l’8 luglio con il lancio dell’operazione Margine protettivo. Per i palestinesi del la Striscia un nuovo doloroso massacro fino al cessate il fuoco del 26 agosto: infrastrutture, scuole dell’UNRWA, strutture mediche e l’unica centrale elettrica di Gaza bombardate, 20.000 abitazioni distrutte e decine di migliaia gli abitanti rimasti senza casa. Il conteggio dei morti mostrava, come di consueto, cifre impari: circa 2100 i morti palestinesi (oltre il 70% dei quali civili) e 70 gli israeliani (di cui 64 militari). Cessato il rumore delle armi, che aveva visto Israele impegnata a distruggere il reticolo di tunnel scavati da Ḥamās per penetrare in territorio nemico, una vera e propria città sotterranea dove passavano armi e terroristi, ma anche beni di prima necessità destinati alla Striscia, la strada per un tavolo negoziale appariva ancora più in salita.

Nel giugno 2015 la commissione d’inchiesta istituita dalle Nazioni Unite per la guerra di Gaza del 2014, nel ribadire l’immane sofferenza dei civili e la possibile congiunta responsabilità delle parti nell’aver commesso crimini di guerra, sottolineava come proprio la mancata implementazione degli accordi precedenti fosse al cuore delle sistematiche violazioni che si perpetravano a Gaza e nei Territori palestinesi occupati. Intanto, il blocco israeliano intorno alla Striscia, oltre a mettere in ginocchio ciò che restava di un’economia ormai ridotta allo stremo, si estendeva anche all’ingresso dei camion che trasportavano i materiali edili, rallentando così fino alla paralisi la ricostruzione di un territorio in macerie.

Bibliografia: S. Roy, Reconceptualizing the Israeli-Palestinian conflict: key paradigm shifts, «Journal of Palestine studies», 2012, 41, 3, pp. 71-91; Il buio oltre Gaza, «Limes», 2014, 9, nr. monografico: Le maschere del califfo, parte III.

Webgrafia: D. Shulman, Palestine: The hatred and the hope, «The New York review of books», 2014, http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/aug/02/palestine-hatred-and-hope/; D. Shulman, Gaza: the murderous melodrama, «The New York review of books», 2014, http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/gaza-murderous-melodrama/; Report of the independent commission of inquiry established pursuant to Humanrights council resolution S-21/1, 2015, http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/A-HRC-29-52_en.pdf. Tutte le pagineweb si intendono visitate per l’ultima volta il 2 settembre 2015.

Letteratura di Monica Ruocco. – La produzione culturale palestinese del 20° sec. è stata influenzata dalla situazione politica: il 15 maggio 1998 il popolo palestinese commemorava i cinquant’anni dalla nakbah («catastrofe») del 1948. Da allora, gli intellettuali palestinesi, sia quelli che hanno vissuto all’interno dello Stato di Israele, quelli residenti nei Territori occupati e nella Striscia di Gaza, sia i palestinesi che hanno conosciuto la diaspora in altri Paesi arabi oppure in Occidente, lottano per conquistarsi un’identità personale e nazionale agli occhi del mondo. Fondamentale il discorso sulla memoria che mira, negli anni più recenti, a ricostruire quella storia del la P. pre-occupazione britannica e poi ebraica comune agli altri Paesi arabi della regione. Dopo decenni in cui la produzione culturale palestinese è stata dominata dalla cosiddetta letteratura della resistenza post 1967, molti autori cercano di restituire alla creazione artistica elementi che sembravano essere stati ormai cancellati da decenni di vita sotto l’occupazione militare: il gusto per l’estetica e la bellezza, il senso dell’umorismo, la sottile autocritica, la riscoperta di identità molteplici e una resistenza che si traduce in una pratica quotidiana della lotta per la libertà.

Anche il cantore per eccellenza della P., simbolo della poesia della resistenza, Maḥmūd Darwīš (1941-2008), nelle sue raccolte più recenti, tra cui Fī ḥaḍrat al-ġiyāb (2006, Alla presenza dell’assenza) e Aṯar al-farāšah (2008, L’effetto della farfalla), ha denunciato la contraddizione tra la propria coscienza politica e le esigenze estetiche della poesia. Sentimento condiviso dall’altra insigne voce della poesia palestinese, Samīḥ al-Qāsim (1939-2014), che ha sempre saputo conciliare lotta e malinconia, tenerezza e impegno politico. Anche Murīd al-Barġūṯī (n. 1944) ha espresso, nelle sue raccolte Zahr al-rummān (2000, Il fiore del melograno) e Muntaṣaf al-layl (2005, Mezzanotte), l’intento di raccontare gli orrori della storia senza rimanerne prigioniero.

La nuova generazione di poeti, che comprende Zakariyā Muḥammad (n. 1950) e Ġassān Zaqtān (n. 1954), fino ad Ašraf al-Zaġal (n. 1974), Naǧwān Darwīš (n. 1978), Māzin Ma‘rūf (n. 1978) e al siro-palestinese Ġiyāṯ al-Madhūn (n. 1979), mostra in maniera definitiva come sia possibile superare la falsa dicotomia tra poesia e discorso politico.

La narrativa ha trovato tra le sue protagoniste Saḥar Ḫalīfah (n. 1941), la quale nei suoi romanzi esplora la natura dell’identità palestinese e la sua interazione con l’altro, con un’attenzione particolare alla condizione femminile. Tra i suoi romanzi al-Mīrāṯ (2002; trad. it. L’eredità, 2011), Rabī῾ ḥārr (2004; trad. it. Una primavera di fuoco, 2008), Aṣl wa faṣl (2009, Origine e distacco), Ḥubbī al-awwal (2010, Il mio primo amore). Ibrāhīm Naṣrallāh (n. 1954), figlio di genitori fuggiti in Giordania dopo la nakbah, poeta e narratore, ha pubblicato i romanzi Zaman al-ḫuyūl al-bayḍā᾽ (2007, Il tempo dei cavalli bianchi), vera e propria epopea palestinese, oltre a Qanādīl malik al-Ǧalīl (2011, Le lanterne del re della Galilea) e Šurfat al-hāwiyah (2013, L’orlo dell’abisso), accomunati dalla lingua evocatrice e dal lirismo dello stile. Anwar Ḥāmid (n. 1957), nato nei Territori occupati e residente a Londra, nel suo Yāfā tu῾iddu qahwat al-ṣabāḥ (2012, Giaffa prepara il caffè del mattino) si concentra sulla vita quotidiana nella città palestinese agli inizi degli anni Quaranta, e sulla convivenza pacifica dei membri delle diverse comunità, cristiani, musulmani ed ebrei.

Tra le giovani autrici spicca ‘Adaniyyah Šiblī (n. 1974), i cui romanzi e racconti sono scritti in uno stile essenziale, quasi minimalista. Un notevole contributo è quello dato dagli scrittori provenienti dalla Striscia di Gaza, a cominciare da Ruba῾ī al-Madhūn (n. 1945), vissuto nel campo profughi di Ḫān Yūnis e autore del romanzo al-Sayyidah min Tall Abīb (2009, La signora di Tel Aviv), una storia che mette a fuoco il clima di ansia e sospetto che domina i rapporti tra palestinesi e israeliani, mostrandoli in tutta la loro complessità e ambiguità. A lui si aggiungono ῾Āṭif Abū Sayf (n. 1973), scrittore, drammaturgo e saggista, autore di diversi romanzi tra cui Ḥayāh mu῾allaqah (2014, Una vita sospesa), ambientato in un campo profughi; Ṭalāl Abū Šāwīš (n. 1967); le scrittrici Naǧlā᾽ ῾Aṭāllāh (n. 1987), Asmā᾽ al-Ġūl (n. 1982) e Nayrūz Qarmūṭ (n. 1984). Numerose poi le scrittrici che pubblicano in inglese, tra queste le palestinesi naturalizzate statunitensi Ibtisam Barakat (n. 1964), Susan Abulhawa (n. 1970), autrice di The scar of David (2006, trad. it. Nel segno di David, 2006; nuova ed. Mornings in Jenin, 2010, trad. it. Ogni mattina a Jenin, 2011), Randa Jarrar (n. 1978) e Najla Said (n. 1974), oltre a Suad Amiry (n. 1951), che vive a Ramallah, nota per i suoi romanzi carichi di un’amara ironia.

Bibliografia: I. Camera d’Afflitto, Cento anni di cultura palestinese, Roma 2007; In un mondo senza cielo. Antologia della poesia palestinese, a cura di F.M. Corrao, Firenze 2007; A. Elad-Bouskila, Modern Palestinian literature and culture, London-New York 20132; S. Sibilio, Nakba. La memoria letteraria della catastrofe palestinese, Roma 2013.

Cinema di Sergio Di Giorgi. – Sin dall’inizio del nuovo secolo, l’intera area mediorientale ha visto una escalation delle tensioni, in particolare di quelle connesse al pluridecennale conflitto tra lo Stato di Israele e l’Autorità nazionale palestinese (ANP). Una serie lunghissima di drammatici e tristemente noti eventi che, oltre alle più generali ripercussioni sociali ed economiche sulla popolazione, ha causato un rallentamento del la produzione cinematografica locale come pure delle iniziative di cooperazione tra cineasti israeliani e palestinesi (si pensi a Route 181. Fragments d’un voyage en Palestine-Israël, del 2003, importante documentario firmato dal regista israeliano Eyal Sivan e dal caposcuola del cinema palestinese Michel Khleifi, che ripercorreva i confini virtuali tracciati nel 1948, ovvero alla nascita dello Stato di Israele).

D’altro canto, autori ormai ben noti e apprezzati a livello internazionale come Rashid Masharawi (n. 1962) ed Elia Suleiman (n. 1960) hanno continuato a dirigere e produrre film (spesso grazie a coproduzioni europee), pur con approcci e registri espressivi assai diversi tra loro, specie riguardo ai modi attraverso cui rappresentare il difficile contesto.

Attivo a Gaza sin dal 1993 e poi a Ramallah anche come produttore, Masharawi ha sempre preso spunto dalla realtà quotidiana per le sue storie di finzione e i suoi personaggi, spesso tanto reali quanto simbolici. Se in Waiting (2005) gioca esplicitamente con i confini tra documentario e finzione, chiamando sulla scena dei veri rifugiati, in Eid milad Laila (2008, noto con il titolo Laila’s birthday) racconta la giornata di un ex giudice (il celebre attore Mohamed Bakri) costretto per motivi economici a improvvisarsi tassista tra le strade caotiche di Rāmallāh; più di recente, in Falastine stereo (2013, noto con il titolo Palestine stereo), le vicende di due fratelli che sognano di emigrare in Canada, la vena ironica del regista ha assunto gli accenti scopertamente surreali tipici dei film dei registi della ‘diaspora’, da tempo esuli in varie parti del mondo.

Suleiman (il più noto tra questi registi sin dalla metà degli anni Novanta) ha girato nel 2009 The time that remains (Il tempo che ci rimane), viaggio autobiografico che intreccia in episodi, più o meno riusciti, memoria familiare e memoria storica, dal 1948 al presente, alternando sarcasmo e umorismo, a volte anche nonsense, con alcune scene indimenticabili come quella in cui il protagonista (lo stesso Suleiman, anche attore) scavalca con un’asta il lungo muro costruito tra il 2002 e il 2006 da Israele per separare i propri territori da quelli palestinesi (muro che è stato da allora uno dei più ricorrenti luoghi narrativi del cinema palestinese, sia documentario sia di finzione).

Il senso di precarietà costante della vita nei Territori occupati, la realtà drammatica dei campi profughi, lo stato di guerra e di emergenza continui, fanno poi spesso da filo rosso narrativo per molti autori palestinesi, dentro e fuori i confini. Ne sono interpreti registi come Kamal Aljafari (n. 1972) e Hany Abu Hassad (n. 1961). Il primo con Port of memory (2009) evoca la paura ormai antica dei palestinesi di vedere requisita la propria casa. Il secondo, dopo aver raccontato con Paradise now (2005), sia pure con qualche schematismo, la storia di due palestinesi attratti dalla sirena ‘eroica’ del terrorismo fondamentalista, otto anni dopo e con finanziamenti per lo più locali ha diretto Omar (2013), raffinato e drammatico thriller che, mescolando doppiogioco politico e amoroso, vede opposti tre grandi amici e una donna. I due film hanno ricevuto grande attenzione internazionale: Omar ha vinto al Festival di Cannes la sezione Un certain regard, ed entrambi sono stati candidati al premio Oscar.

Proseguendo una tendenza iniziata già dai primi anni Novanta, numerose registe hanno saputo affermare anche in quest’ultimo decennio un preciso sguardo femminile sulle vicende dell’area e sul ruolo, sia privato sia pubblico, della donna in quella cultura. Ricordiamo qui soltanto alcuni film di due autrici: Milh hadha al-bahr (2008, noto con il titolo Salt of this sea) e Lamma shoftak (2013, noto con il titolo When I saw you) di Annemarie Jacir (n. 1974), regista e anche scrittrice che vive esule in Giordania; l’intenso ritratto di diverse generazioni femminili composto dalla regista e sceneggiatrice palestinese Suha Arraf (n. 1969) con Villa Touma (2014).

Bibliografia: E. Sivan, M. Khleifi, Route 181. Frammenti di un viaggio in Palestina-Israele, raccolta di scritti a cura di M. Nadotti allegata all’edizione italiana del DVD del film, Torino 2004; Dreams of a nation. On Palestinian cinema, ed. H. Dabashi, London-New York 2006; N. Gertz, G. Khleifi, Palestinian cinema. Landscape, trauma and memory, Edinburgh 2008; N. Asfour, Reclaiming Palestine. One film at a time, «Cineaste», 2009, 34, 3, pp. 18-24; G. Gariazzo, Intifada domestica tra sussurri e grida, in Catalogo della Settimana internazionale della critica. 71a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Venezia 2014.