plurale

plurale

Definizione

Il termine plurale (dal lat. plurāle, neutro, da plūs, pluris col suff. -ālis) indica uno dei valori che può assumere la categoria grammaticale del ➔ numero in italiano, insieme al singolare. In altre lingue, invece, esso può opporsi anche al duale, al triale, al quattruale, al paucale (Thornton 2005: 59). È una categoria che riguarda ➔ nomi, articoli (➔ articolo), ➔ pronomi, ➔ aggettivi e ➔ verbi. Per il plurale dei verbi, ➔ accordo, ➔ coniugazione verbale.

Funzioni

In generale il plurale dei nomi indica che l’entità in questione è presa in quantità superiore a uno:

(1) ho preso tre arance

(2) beve molti caffè

Oltre a questa, il plurale ha anche altre funzioni. Con predicati generali, il plurale dei nomi indica tutti i componenti di un determinato insieme:

(3) gli italiani [= «tutti gli italiani»] sono simpatici

(4) i gatti [= «tutti i gatti»] sono animali eleganti

(5) non mi piacciono i romanzi [= «nessun romanzo, i romanzi in generale»]

In quest’uso, il plurale ha esattamente la stessa referenza del singolare con valore universale:

(6) il gatto è un animale elegante = i gatti sono animali eleganti

In predicati verbali privi di soggetto esplicito il plurale può indicare un ➔ soggetto indefinito e multiplo:

(7) dicono che domani pioverà [= «qualcuno dice, tutti dicono, alcuni dicono che …»]

(8) qui pensano che vinceremo le elezioni

In italiano va notato, inoltre, che in strutture di tipo distributivo un plurale atteso è sostituito dal singolare:

(9) i ragazzi si sono stretta la mano [*le mani]

(10) i soldati hanno preso il fucile [*i fucili]

(11) gli ospiti sono arrivati tutti in automobile [= «ognuno la sua»; *in automobili].

Il plurale dei nomi

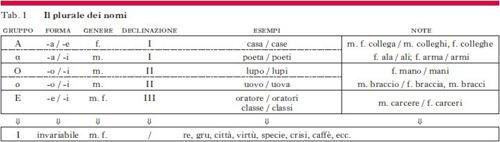

Guardando alla classificazione in tre gruppi di nomi (Serianni 1988: 114-123) e a quella nuova in sei classi (proposta da D’Achille 2003: 102 e D’Achille & Thornton 2003: 211-212; ➔ flessione), si opererà una suddivisione in sei gruppi (indicati da lettere greche in tab. 1), indicando anche i legami con le declinazioni latine di provenienza.

Plurale di nomi uscenti in -a al singolare

Il primo gruppo (A), che continua la prima declinazione latina (rosă, rosae > la rosa, le rose), comprende i nomi (tutti femminili) che al singolare escono in -a e al plurale in -e, ed è ancora produttivo (lambada → lambade).

Il secondo gruppo (α) accoglie i nomi maschili, uscenti al singolare in -a e al plurale in -i (papa → papi). Storicamente può essere considerato un sottogruppo di (A): molti nomi che ne fanno parte continuano quella serie di pochissimi nomi maschili appartenenti alla prima declinazione latina che, al plurale, si sono rimodellati sui nomi in -o (lat. poëta > it. poeta → poeti). Di qui la scelta di chiamare questo gruppo (α) e di separarlo, nella tab. 1, dal gruppo (A). Anche questo gruppo è produttivo, ma a livello di parole dotte: vi si inseriscono i ➔ grecismi in -ma (teorema → teoremi).

Oltre al legame storico, i gruppi (A) e (α), si intrecciano a causa dei nomi di genere comune in -a o terminanti con i suffissi -iatra, -ista, -cida, che al plurale distinguono il maschile, uscente in -i, dal femminile, uscente in -e (collega → m. colleghi, f. colleghe; pediatra → m. pediatri, f. pediatre, ecc.). Nel gruppo (α) si segnalano due nomi femminili che, come i maschili, escono al singolare in -a e al plurale in -i: arma → armi, ala → ali. L’eccezione è il risultato di un fenomeno tipico dell’➔ italiano antico: lo scambio delle desinenze -a ed -e al singolare (arma / arme, ala / ale) che ha dato, al plurale, rispettivamente, ale / ali e arme / armi.

Plurale di nomi uscenti in -o al singolare

Il gruppo (O) comprende i nomi uscenti al singolare in -o e al plurale in -i, tutti maschili (letto → letti) e continua la seconda declinazione latina in -o- (nomi per lo più maschili).

Per la sua regolarità esso ha assorbito anche nomi provenienti dalle altre declinazioni, tanto che, in alcuni casi, possono aversi delle eccezioni, come mano → mani che, proveniente dalla quarta declinazione latina (lat. manus -us f.), ha mantenuto anche in italiano il genere femminile pur modellandosi sui maschili in -o, forse perché spesso unito ad aggettivi che, rimanendo anch’essi al femminile come in latino, non hanno provocato il mutamento di genere (bianche mani, ecc.; nei dialetti si trovano anche le forme plurali le mane, le mano); altra eccezione è rappresentata da una forma come uomo → uomini, il cui plurale irregolare si spiega per la sua provenienza dalla terza declinazione (hŏmo → hŏmines).

Il gruppo (ο), non più produttivo, comprende nomi che al singolare sono maschili ed escono in -o, mentre al plurale sono femminili ed escono in -a. Con l’eccezione, nell’italiano contemporaneo, di uovo → uova e paio → paia, i nomi di questo gruppo presentano un’altra forma di plurale maschile in -i (sul modello del gruppo O). A questa differenza di terminazione corrisponde una differenza di significato: «non è difficile ritrovare opposizioni come “astratto” / “concreto”, “generale” / “particolare”, “collettivo” / “singolo”» (Serianni 1988: 123).

Il gruppo (o), storicamente, rappresenta un sottogruppo di (O), perché i nomi ad esso appartenenti continuano quelli della seconda declinazione latina. In tale gruppo vanno distinti:

(a) i nomi che continuano direttamente i neutri della seconda declinazione latina, come quelli indicanti parti del corpo: braccio → braccia < lat. brāchium → brāchiă (il plurale bracci si usa in senso figurato: i bracci di mare);

(b) i nomi che in latino erano neutri ma appartenevano ad altre declinazioni, passati poi alla seconda declinazione con conservazione del genere: osso → ossa < lat. ŏs → ossa > *ossum → ossa (il plurale in -i ossi, indicante «gli ossi considerati separatamente» si è sviluppato sulla base dei maschili della seconda declinazione latina);

(c) i nomi maschili della seconda declinazione che, accanto al plurale in -ī, hanno sviluppato una forma di plurale in -a sul modello dei neutri: dito → diti < lat. di(gi)tus → di(gi)tī (il plurale dita indica «le dita nell’insieme», mentre diti designa «i diti presi singolarmente»: i diti indici).

In tab. 1 si indica la separazione del gruppo (o) dal gruppo (O) con il tratteggio a segnalare la comune origine dei nomi ad essi appartenenti.

Plurale di nomi uscenti in -e al singolare

Il gruppo (E), che continua la terza declinazione latina, comprende i nomi, maschili e femminili, uscenti al singolare in -e e al plurale in -i: padre → padri, madre → madri, ecc., ed è ancora produttivo, grazie all’inserimento di parole terminanti con i suffissi -tore, -trice, -zione (motore → motrice) e dei participi presenti sostantivati (cantante → cantanti).

Plurale di nomi invariabili

L’ultimo gruppo (I), degli invariabili, è oggi assai produttivo (D’Achille 2003: 102-103). Originariamente composto da nomi monosillabici (re, gru, dì) e da quelli divenuti ossitoni per apocope (virtù < virtude), si è poi accresciuto con lo sviluppo del suffisso -ità (napoletanità), con l’ingresso di ➔ prestiti ossitoni (caffè, tè) o uscenti in consonante (film, sport, bar, ecc.), dei nomi in -e (specie, serie, ecc.) o in -i (brindisi, tesi, ecc.), dei numerosi nomi maschili in -a (boia, panda) e femminili in -o (biro, radio, ecc.), dei nomi accorciati (bici, mitra, moto, zoo).

Già da tali esempi emerge «a) la tendenza all’invariabilità dei nomi in -e [...]; b) la tendenza quasi categorica all’invariabilità dei maschili in -a [...]; c) la categorica invariabilità dei femminili in -o, nonostante il modello rappresentato da mano» (D’Achille & Thornton 2003: 228).

Tuttavia, nell’italiano contemporaneo, si ha «qualche cedimento in direzione dell’invariabilità» (D’Achille 2005: 191) anche nei gruppi (A) e (O). Si è separato questo gruppo, nella tab. 1, ponendo frecce che vanno dagli altri gruppi in direzione di esso, per marcare la tendenza all’invariabilità che investe l’italiano contemporaneo in questo ambito. Per quanto riguarda i maschili in -o (il gruppo O) si pensi al nuovo invariabile euro (anche se taluni lo pluralizzano in euri), agli esotismi, sia pure a livello formale (commando, dazebao, ecc.), ai nomi propri diventati nomi comuni (barolo, pachino), ai ➔ latinismi (distinguo, placebo, lavabo), alle ➔ sigle (Iso, Ufo), ad altri nomi che, nell’uso comune, si presentano oggi come invariabili (stereo, video, spesso anche sabato, ecc.). Anche in alcuni femminili in -a si registra una tendenza all’invariabilità, accanto alla tenuta maggiore della forma al plurale in -e, nei ➔ forestierismi (soap-opera, iguana, ecc.) e in alcuni nomi (fototessera, autobomba).

Casi particolari

Vanno poi ricordati i nomi che hanno solo il plurale: quelli che designano oggetti costituiti da due parti uguali (occhiali, pantaloni, ecc.; di questi si può trovare anche il singolare che indica una delle parti costitutive oppure un particolare tipo: occhiale, pantalone); quelli di origine dotta (calende, ferie, nozze, posteri, ecc.); i nomi indicanti una zona in modo indeterminato: dintorni, vicinanze.

Esistono, infine, nomi che al plurale hanno un significato diverso da quello del singolare, anche se a esso strettamente legato: ad es., per designare gli elementi chimici si usa il singolare (oro, argento, bronzo), mentre gli oggetti fatti di tali elementi vengono indicati con il plurale: ori, argenti, bronzi (➔ massa, nomi di; ➔ neutro). Alcuni alimenti sono designati in generale con il singolare (miele, riso, ecc.), mentre il plurale sta ad indicare i singoli tipi (mieli, risi). Alcuni nomi plurali, poi, pur avendo lo stesso significato di quello del loro singolare, servono per una certa messa in rilievo del concetto: i cieli, le forze.

I nomi composti formano il plurale in maniera diversa a seconda dell’ordine, della natura, del grado di fusione dei costituenti (per dettagli, ➔ composizione).

Plurale degli aggettivi

Gli aggettivi possono essere suddivisi in due classi:

(a) quelli che al plurale mantengono anche la distinzione di genere (buono, buona → buoni, buone), provenienti dagli aggettivi di I classe del latino (bonus, bona → boni, bonae);

(b) quelli che hanno un’unica forma per il plurale maschile e femminile (felice → felici), derivati dagli aggettivi della II classe del latino (felice(m) → felice(s)).

C’è poi la classe degli aggettivi invariabili (prima limitata solo a pari e ai suoi composti), accresciutasi con l’ingresso degli aggettivi di colore (➔ colore, termini di), derivati dai nomi (rosa, blu, ecc.), o con nomi – per lo più di origine straniera – aventi funzione aggettivale (D’Achille 2003: 105; ➔ attributo), altra prova della tendenza all’invariabilità.

Studi

D’Achille, Paolo (2003), L’italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino.

D’Achille, Paolo (2005), L’invariabilità dei nomi nell’italiano contemporaneo, «Studi di grammatica italiana» 24, pp. 189-209.

D’Achille, Paolo & Thornton, Anna M. (2003), La flessione del nome dall’italiano antico all’italiano contemporaneo, in Italia linguistica anno Mille, Italia linguistica anno Duemila. Atti del XXXIV congresso internazionale della Società di Linguistica Italiana (Firenze, 19-21 ottobre 2000), a cura di N. Maraschio et al., Roma, Bulzoni, pp. 211-230.

Serianni, Luca (1988), Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti, con la collaborazione di A. Castelvecchi, Torino, UTET.

Thornton, Anna M. (2005), Morfologia, Roma, Carocci.