potenziamento a lungo termine

potenziamento a lungo termine

Fenomeno di plasticità sinaptica (in sigla LTP, dall’ingl. Long Term Potentiation) che consiste nell’aumento dell’efficacia di una sinapsi come conseguenza di un particolare tipo di stimolazione o di attività endogena. Durante lo sviluppo si osserva principalmente una selezione dei circuiti neuronali e l’eliminazione di altri (darwinismo neurale), sia su base genetica sia su segnali interni, come l’attività elettrica neuronale e dei fattori neurotrofici. Durante la vita adulta molti di questi circuiti nervosi rimangono sostanzialmente stabili, o poco influenzati dall’esperienza. Invece, alcune popolazioni di neuroni continuano a mantenere una loro dinamicità mostrando la possibilità di riorganizzarsi, in maniera stabile o transitoria, sotto l’influenza degli stimoli esterni, per rispondere a esigenze particolari, sensoriali o motorie, dell’individuo. Durante lo sviluppo del sistema nervoso (➔ cervello, sviluppo del) il numero di neuroni è drasticamente ridotto per morte neuronale; successivamente rimane sostanzialmente stabile, mentre gli alberi dendritici dei neuroni, le terminazioni assoniche e le loro connessioni possono subire ancora variazioni. Sia nel sistema nervoso periferico sia in quello centrale, inoltre, sono state descritte variazioni spontanee dei contatti sinaptici. A ogni processo di apprendimento e stato di pensiero, corrisponde una variazione di qualche circuito nervoso a livello strutturale o funzionale. L’espressione di uso quotidiano «cambiare idea» ha un proprio correlato neurobiologico ben preciso, traducibile in «cambiare il proprio cervello».

Plasticità sinaptica

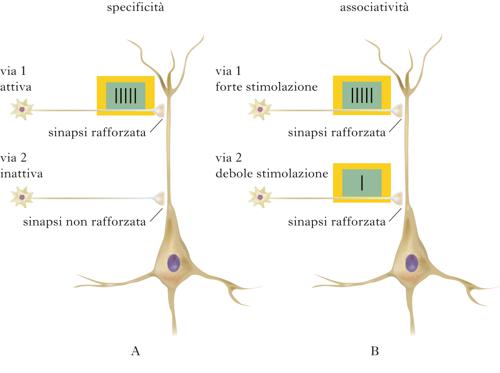

L’attività sinaptica è altamente plastica, ossia si adatta alle necessità fisiologiche e protegge l’SNC dagli effetti della stimolazione eccessiva. La plasticità (➔ plasticità neurale) è l’insieme delle modifiche funzionali che si realizzano a livello della sinapsi in relazione alla sua stessa attività. Rispetto alla durata si distingue una plasticità a breve e a lungo termine, ossia risultante in variazioni della risposta mantenute per pochi secondi oppure per lunghi periodi, fino a diversi giorni. Le forme prolungate di plasticità sono chiamate potenziamento a lungo termine e depressione a lungo termine (➔), rivelate dal persistente aumento o diminuzione della risposta a uno stimolo standardizzato. Riconosciute in numerosi tipi di neuroni glutammatergici, esse sono considerate i meccanismi base per l’immagazzinamento delle informazioni, i primi processi che permettono di fornire una spiegazione neurobiologica a fenomeni quali l’apprendimento e la memoria.

Stimolazione sinaptica

Per l’induzione di questi processi la sinapsi deve ricevere una serie di stimoli in rapida successione: se la frequenza di questi stimoli risulta alta, per es. 100 Hz, potrà svilupparsi l’LTP, se sarà bassa (<10 Hz) potrà svilupparsi l’LTD. La plasticità non riguarda solo il terminale presinaptico ma la sinapsi nel suo complesso. La stimolazione da parte del glutammato della struttura postsinaptica, con aumento della concentrazione del Ca2+, induce infatti l’immediato invio di un segnale retrogrado, costituito probabilmente dal messaggero gassoso NO (ossido d’azoto). L’integrazione temporale dei vari processi di segnalazione bidirezionale permette alla sinapsi di modificare il proprio programma funzionale attivandone uno più (o meno) efficace rispetto a quello basale, in termini sia di fusione di vescicole (attività presinaptica) sia di ricezione del segnale del neurotrasmettitore (attività postsinaptica). In seguito il programma modificato è stabilizzato (per giorni) anche grazie a specifiche variazioni dell’espressione genica, e l’informazione stabilizzata può così indurre la comparsa di modifiche anche irreversibili in aree lontane del cervello.

LTP e acquisizione della memoria

I cambiamenti dell’attività sinaptica nell’ippocampo e l’LTP sono stati identificati come i meccanismi cellulari più probabili tra quelli che sottendono l’acquisizione della memoria. Attualmente sono stati descritti diversi tipi di LTP in differenti strutture cerebrali come l’ippocampo, la corteccia, l’amigdala e il cervelletto. L’LTP può essere suddiviso in due tipi principali: dipendente dal recettore per l’NMDA (NMDAR) e indipendente dall’NMDAR. La forma di LTP più conosciuta è quella dipendente dall’NMDAR, tipica delle sinapsi delle collaterali di Schaffer (fascio di assoni dell’ippocampo) e dei neuroni commissurali dell’area CA1 dell’ippocampo adulto, modello sperimentale largamente utilizzato per gli studi sinaptici nell’apprendimento e la memoria nei vertebrati. Se la plasticità sinaptica può essere definita come la capacità di cambiamento della forza della sinapsi, l’LTP è un persistente incremento della forza sinaptica indotta da un breve stimolo elettrico ad alta frequenza delle fibre afferenti, o l’attivazione coincidente di neuroni pre- e postsinaptici. L’LTP solitamente si suddivide in tre fasi: potenziamento a breve termine (short term potentiation), LTP precoce (ELTP, Early LTP) e LTP tardivo (L-LTP, Late LTP). Il potenziamento a breve termine è il preludio all’LTP: come l’E-LTP è transitorio e non dipende dalla trascrizione genica, mentre l’L-LTP non solo è dipendente dalla trascrizione di nuovi geni, ma anche dalla sintesi de novo di proteine. Tre distinti eventi caratterizzano le fasi dell’LTP: induzione, mantenimento ed espressione. L’induzione attiva l’LTP in risposta a brevi stimoli ad alta frequenza, il mantenimento corrisponde ai cambiamenti biochimici all’interno del neurone, e l’espressione coinvolge meccanismi di cambiamento a lungo termine conseguenti ai cambiamenti biochimici. Il flusso di Ca2+, mediato dall’attivazione del complesso NMDAR, è sia necessario sia sufficiente all’induzione dell’E-LTP. Inoltre, anche l’attivazione di proteinchinasi come CAMKII (Ca2+/calmodulin-dependent protein Kinase II) e la proteinchinasi C (PKC) sono fondamentali per l’E-LTP. La fase di mantenimento è sostenuta dalla persistente attivazione di queste chinasi, le quali hanno la funzione di fosforilare altre proteine, come il recettore nervoso AMPA. La persistenza dell’E-LTP per ore e giorni porta all’L-LTP, il quale richiede la trascrizione genica (nucleare) e la sintesi proteica locale (a livello dendritico). Varie chinasi come PKA, CAMKIV, ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase) segnalano al nucleo di attivare importanti fattori di trascrizione genica, come CREB (Cyclic AMP-Responsive Element-Binding protein), che controllano la sintesi di proteine essenziali al mantenimento dell’L-LTP.