Pugilato

Pugilato

Dopo la grande popolarità di cui la boxe ha goduto negli anni Ottanta e (in minor misura) Novanta, durante i quali ha prosperato grazie anche alla presenza di numerosi campioni (M. Hagler, R. Sugar Leonard, T. Hearns), successivamente ha conosciuto un periodo di flessione; con l'eccezione di pochi, dibattuti casi (B. Hopkins, R. Jones Jr, O. De la Hoya), i campioni delle diverse categorie hanno stentato a conquistare l'interesse del pubblico. Non è un caso che l'unico pugile ad attirare l'attenzione dei media sia stato M. Tyson, figura violenta e controversa, impostosi soprattutto per le vicende vissute fuori dal ring.

Le categorie e i problemi delle sigle

La causa maggiore dell'abbassamento della qualità della boxe agli inizi del 21° sec. va rintracciata nella proliferazione delle federazioni internazionali e delle categorie di peso che sta facendo sparire il concetto, prima ancora che il titolo, di 'campione del mondo'.

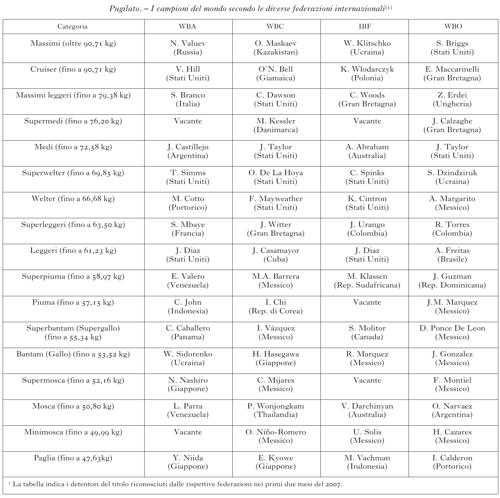

Un ente unico mondiale che organizzasse istituzionalmente gli incontri di p. e regolasse l'intera materia secondo modalità universalmente riconosciute sostanzialmente non è mai esistito. Di fatto, sino agli inizi degli anni Sessanta del 20° sec., chi riusciva a organizzare un certo numero di incontri, potendo contare sulla disponibilità dei pugili e su cospicui introiti, si imponeva come uno dei soggetti protagonisti del complicato mondo della boxe. Nel 1963 fu fondato il WBC (World Boxing Council), che divenne l'ente di riferimento nell'organizzazione degli incontri; già nel 1968 ebbe però luogo una scissione che dette vita a un'altra federazione pugilistica, la WBA (World Boxing Association). Inevitabile la confusione derivante dall'organizzazione di gare diverse e dalla proclamazione dei rispettivi campioni. La situazione si complicò sempre più con la creazione della IBF (International Boxing Federation) nel 1984, della WBO (World Boxing Organization) nel 1988, della WBU (World Boxing Union) all'inizio degli anni Novanta, dell'IBO (International Boxing Organization) nel 1993, sino alla costituzione nel 2003 della WBF (World Boxing Foundation). Non tutte queste sigle godono dello stesso peso e di prestigio come federazioni. Tuttavia il caos generato dai diversi regolamenti ha minato l'affidabilità del p. professionistico in maniera difficilmente ricomponibile. Dal 1987 le categorie professionistiche sono state fissate a 17, dai pesi paglia fino ai pesi massimi (v. tabella).

L'indicazione dei campioni riconosciuti dalle più importanti federazioni internazionali nelle rispettive categorie di peso ha valore, se non relativo, almeno condizionato: infatti, a parte i frequenti cambi di peso da parte dei pugili, o addirittura le rinunce a difendere anche una sola volta il titolo conquistato (in tal modo perdendolo) per ragioni di opportunità di carriera, alcune federazioni riconoscono contemporaneamente un proprio detentore specifico e in alcuni casi anche un detentore di titolo 'unificato' con una, due o più federazioni diverse (si parla a tale riguardo, rispettivamente, di 'detentore di titoli unificati', 'campione indiscusso' e 'super campione'). In tali casi il pugile deve abbandonare il titolo specifico della sua federazione (che resterà vacante e sarà riassegnato successivamente), per tentare, vincendo determinati incontri, di unificare sotto di sé il titolo di varie federazioni. Nell'albo d'oro di una federazione può capitare quindi di trovare nella medesima categoria di peso due campioni, uno riconosciuto come proprio (e soltanto tale), l'altro come proprio e di un'altra federazione (o più). Può succedere inoltre che sotto l'egida della seconda federazione che riconosce un campione si organizzino altri incontri, che un pugile perda il suo titolo e come detentore ne sia classificato un altro. Per dare conto di questa complessa situazione la tabella, a titolo di esempio, riporta i pugili riconosciuti detentori del titolo dalle rispettive federazioni nei primi due mesi del 2007, indipendentemente dalle parziali e spesso provvisorie unificazioni.

Il numero delle categorie previste risulta molto alto, anche in ragione della forte somiglianza in termini di peso di alcune di esse. Occorre comunque considerare che alcune categorie sono state introdotte allo scopo di offrire visibilità ai pugili asiatici e provenienti dall'America Centrale, Paesi dove sono numerosi gli atleti di 50-60 kg di peso e dove si sono registrati indubbi progressi tecnici, ma anche operazioni speculative richieste dal mercato televisivo. Altre categorie coincidono talvolta soltanto con nuove denominazioni o con attenti frazionamenti di quelle già esistenti (supermedi, massimi leggeri ecc.) e appaiono sostanzialmente come tentativi di rilancio di questa attività.

Le Olimpiadi

Mentre in passato per il pugile dilettante che si fosse segnalato ai Giochi olimpici si apriva spesso la strada di una promettente carriera nel professionismo, i problemi endemici della boxe e i cambiamenti di fatto intervenuti nello status di dilettante hanno modificato tale linea di tendenza, e ormai le Olimpiadi del pugilato servono soprattutto a valutare le condizioni tecniche generali della nazione di appartenenza degli atleti.

Alle Olimpiadi di Sydney 2000 la scuola cubana, tradizionalmente competitiva, ha ottenuto un risultato storico con il peso massimo F. Savon, che ha conquistato la medaglia d'oro per la terza volta consecutiva uguagliando il primato del suo connazionale T. Stevenson e dell'ungherese L. Papp. La boxe italiana, alla quale dal 1988 mancava un riconoscimento olimpico, ha ottenuto una medaglia di bronzo con il supermassimo P. Vidoz. Ai Giochi olimpici di Atene 2004 G. Rigondeaux Ortiz si è laureato campione nella categoria al limite dei 54 kg (secondo successo consecutivo dopo Sydney), conquistando una delle cinque medaglie d'oro vinte da Cuba nel p. in questa manifestazione. L'italiano R. Cammarelle, dopo essere stato eliminato in semifinale dal russo A. Povetkin, poi vincitore olimpico, ha conquistato un'altra medaglia di bronzo per i colori azzurri, come nella precedente competizione olimpica nella massima categoria di peso (oltre i 91 kg). Quattro dei sei pugili italiani presenti ad Atene si sono invece fermati ai quarti di finale, anche in ragione di qualche valutazione controversa dei giudici. Non sono mancati i dubbi sulla qualità della preparazione atletica degli azzurri, a conferma del difficile momento attraversato dalla boxe in Italia,e di una più generale crisi del settore.

Il pugilato femminile

Autentica novità appaiono il p. femminile e le forme di avvicinamento a tale disciplina, come la ginnastica prepugilistica, oppure gli sport da combattimento in qualche misura paragonabili (per es., kickboxing, thaiboxing, full contact, lightboxe, savate ecc.), benché allo stato attuale appaia difficile conoscere l'esatto numero di ragazze praticanti. L'Europa presenta una regolamentazione articolata, in cui è posta particolare attenzione a tutte le questioni inerenti la prevenzione sanitaria e la tutela specifica delle condizioni di salute delle atlete sul ring. Tra le nazioni più avanzate nel resto del mondo si segnalano Canada e Stati Uniti, dove si è imposta all'attenzione internazionale L. Ali, figlia del famoso M. Ali.

In Italia S. Bianchini nel solo 2006 ha difeso per ben due volte il titolo WBC dei pesi mosca contro due valide rivali, vale a dire l'israeliana H. Shmoulefeld e la cinese Zhang Xi Yan. Professionista dal 1996, campionessa europea e mondiale (prima italiana a raggiungere un simile traguardo), la Bianchini si è confermata, anno dopo anno, una delle rappresentanti più valide del p. italiano. Da citare è anche S. Galassi (pesi mosca), la quale nel 2006 ha chiuso la propria carriera dilettantistica con il record di 86 vittorie e solamente una sconfitta, ed è passata al professionismo.