Razza

Razza

di Guido Modiano

Razza

sommario: 1. Definizione. 2. Criteri di classificazione. 3. Genetica delle razze: a) livello descrittivo o statico; b) livello storico o dinamico; c) la struttura attuale della specie umana come problema storico. 4. I due tipi di evoluzione, genetica e culturale: a) analogie e differenze; velocità relative; b) interazioni fra i due processi evolutivi, quello biologico e quello culturale. 5. Il concetto di razza e i suoi limiti: a) limiti e difetti delle definizioni operative di razza; b) critiche al concetto di razza come prespecie. 6. Le modalità di diversificazione della nostra specie: il ruolo dei vari fattori evolutivi. 7. Diversità genetica e uguaglianza umana: a) scienza e decisioni etico-politiche; b) argomenti cari ai razzisti; c) variabilità dell'intelligenza; d) gli incroci tra razze diverse. □ Bibliografia.

1. Definizione

Le razze sono gruppi sufficientemente numerosi di individui (o di popolazioni) della stessa specie, che si presentano attualmente diversi per un insieme di caratteri ereditari, essendo vissuti in condizioni di isolamento reciproco di durata e grado notevoli, anche se generalmente indeterminati.

Si tratta, come si vede, di una definizione tutt'altro che soddisfacente, perché vaga e imprecisa in tutti i suoi aspetti, e quindi applicabile - ed effettivamente applicata - in modo più o meno arbitrario e soggettivo. Ma - a parte la considerazione che, di fatto, è proprio questo il criterio operativo con cui si procede alle suddivisioni all'interno delle specie - entità vaghe è giusto siano definite in modo vago. In casi del genere sarebbero semmai criticabili definizioni rigorose ed esatte, e proprio in quanto tali.

Si tornerà in seguito sulla validità e sui limiti del concetto di razza, ma conviene sottolineare fin da ora una delle sue componenti essenziali, quella storica. Una definizione delle razze solamente come ‛gruppi di individui della stessa specie che differiscono tra loro per un insieme di caratteri ereditari', che non tenesse conto cioè di come queste differenze si sono venute a creare storicamente, sarebbe incompleta e snaturerebbe il senso di questa suddivisione. Infatti il concetto di isolamento ‛sufficiente' (per grado e durata) implica che, insieme alle differenze constatabili che costituiscono la base della classificazione, se ne siano accumulate anche altre più o meno numerose e importanti.

Nelle pagine seguenti si farà riferimento alla specie umana non solo perché la suddivisione in razze di gran lunga più nota e più ricca riguarda la nostra specie e tiene conto sia dei caratteri ereditari biologici che di quelli culturali, ma soprattutto perché le implicazioni e il significato del termine razza, per quel che riguarda il problema del razzismo, sono esclusivi dell'uomo. Si può dire che pochi concetti biologici sono altrettanto rilevanti sul piano del comportamento sociale e politico. Anzi, la consapevolezza, talora esasperata, dei rischi connessi con una sua eventuale strumentalizzazione, ha rappresentato uno degli ostacoli principali in questo campo, già di per sé molto complesso, rendendo spesso gli ‛addetti ai lavori' non desiderosi di affrontarlo oppure incapaci di farlo in maniera obiettiva e neutrale, cioè nell'unico modo scientificamente valido. La posizione all'estremo opposto - quella dei razzisti, per intenderci - ha condotto senza eccezione a tali assurdi scientifici (come, per esempio, il concetto di ‛purezza della razza'), che non è degna nemmeno di essere presa in considerazione: per essere ammessa a un dibattito scientifico - sia pure per esservi criticata - una teoria deve raggiungere uno standard minimo e soddisfare certi requisiti, tra cui il non essere in palese contrasto con la realtà obiettiva e l'uso di un linguaggio razionale che non violi le regole più elementari della logica.

2. Criteri di classificazione

In linea di principio qualsiasi insieme di caratteri che presentino una forte componente ereditaria e siano distribuiti in modo diverso in gruppi diversi di individui della stessa specie può essere utilizzato per suddividere questa specie in razze.

Nel caso dell'uomo si possono chiaramente individuare tre criteri distintivi: 1) quello dell'antropologia fisica classica, parzialmente sovrapposto a un criterio geografico (Negri o Africani, Caucasoidi o Europoidi, Amerindi, ecc.); 2) quello genetico in senso stretto; 3) quello culturale. Ciascuno di essi è a sua volta costituito da un insieme di sottocriteri. Per esempio, tra i caratteri genetici è fondamentale la distinzione in caratteri fortemente selettivi e caratteri neutri o quasi neutri; per i caratteri culturali il tipo di suddivisione a cui si può arrivare non è certo lo stesso se si adotta un criterio glottologico, religioso, ecc., o una loro particolare combinazione. La distinzione tra i due criteri biologici, quello antropologico classico e quello genetico, non è di principio: evidentemente, anche i caratteri antropologici hanno una determinazione genetica. Essa è però complessa e per lo più non delucidata affatto a livello formale e tanto meno a livello molecolare. Al contrario l'antropologia ‛genetica' si basa su caratteri riconducibili allo schema mendeliano semplice, come i gruppi sanguigni e i polimorfismi proteici.

Non ha alcun senso domandarsi quale dei tre criteri distintivi sia il più valido o il più interessante. Ciascuno ha il suo significato e non è intercambiabile con gli altri due.

Il criterio antropologico classico è in questo momento l'unico che, sia pure con i suoi limiti e le sue vistose imperfezioni, ha permesso di suddividere in modo autonomo (cioè senza l'ausilio di altri criteri) la nostra specie in razze. Gli altri due criteri non hanno finora portato ad alcuna classificazione di carattere generale: il procedimento che in genere si segue quando si utilizzano caratteri genetici o culturali consiste nello studiare comparativamente come essi si distribuiscano in gruppi umani già definiti secondo l'antropologia fisica e geografica, che fornisce senza dubbio, almeno per ora, il più importante - se non l'unico - punto di riferimento dell'antropologia generale. D'altra parte, se limitiamo questa analisi ai soli criteri biologici, è facile constatare che il criterio genetico presenta su quello morfologico classico un vantaggio di estrema importanza: la possibilità di esprimere i caratteri differenziali in esame in termini di frequenze geniche permette di passare dalla fase puramente descrittiva ed essenzialmente statica, caratteristica fino a pochi anni fa dell'antropologia fisica, a quella dinamica, cioè interpretativa, della genetica di popolazione. Si passa cioè da una visione qualitativa, come poteva essere concepita al tempo di Darwin, all'attuale concezione quantitativa della microevoluzione, cioè dell'evoluzione all'interno della specie, scaturita dalla sintesi di darwinismo e mendelismo realizzata da R. A. Fisher, J. B. S. Haldane e S. Wright.

Si può finalmente tentare non solo di descrivere l'attuale differenziazione intraspecifica, ma di capire come ci si è arrivati: in una parola, tracciarne la storia. Non sarà mai una storia rigorosamente esatta - intendiamoci - ma lo saranno almeno i suoi fondamenti. Inoltre i progressi della genetica sono così rapidi che il numero - e il nostro grado di comprensione - dei caratteri differenziali utilizzabili aumentano a un ritmo precedentemente inimmaginabile, rendendo così sempre migliori le prospettive di riuscire a ricostruire, nelle sue linee generali, la storia della nostra specie. Si tratta in un certo senso di una lotta contro il tempo, dato che la maggior parte dell'attuale differenziazione entro la specie umana è destinata a diluirsi e forse a scomparire del tutto in tempi relativamente brevi.

Per tutti questi motivi nelle pagine che seguono noi ci proponiamo di discutere soprattutto gli aspetti genetici del problema rappresentato dal significato - da un punto di vista biologico - del termine razza in rapporto alla specie umana.

3. Genetica delle razze

La genetica delle razze può essere discussa a due livelli: descrittivo e di genesi delle razze. Ad ambedue questi livelli il fatto che i caratteri differenziali in esame siano esprimibili come frequenze di caratteri ‛alternativi' (frequenze geniche e aplotipiche) invece che come caratteri ‛continui', come quelli dell'antropologia fisica, costituisce un vantaggio notevolissimo.

a) Livello descrittivo o statico

Operando a livello descrittivo ci si propone: 1) di individuare i caratteri genetici che possono essere utilizzati come ‛marcatori antropologici' e di valutarne l'interesse e la validità a questo fine, e 2) di stabilire i criteri che si possono adottare - usando appunto questi marcatori - per tentare di classificare e di suddividere i vari gruppi che costituiscono la specie umana. Ci si propone, cioè, di fotografare il grado di differenziazione attuale della nostra specie individuando anche i modi migliori per esprimerlo in termini quantitativi, senza però addentrarsi nei processi storici che hanno condotto al quadro che si sta osservando.

1. I geni come marcatori antropologici. - Un gene può non essere di alcuna utilità per distinguere due popolazioni; questo accade se in entrambe esiste uno stesso e unico allele di quel gene, oppure se in tutte e due questo gene è polimorfico ma con le stesse frequenze degli stessi alleli comuni (in questo caso si tratta di eterogeneità intrapopolazioni, cioè polimorfismo, e non interpopolazioni, cioè politipismo). In tutti gli altri casi i geni possono contribuire a distinguere popolazioni diverse, e fungono pertanto da marcatori antropologici.

α) Sostituzioni alleliche parziali. La situazione più comune è quella di un gene polimorfico in tutte le popolazioni in esame e con gli stessi alleli comuni, che presentano però frequenze differenti. Rientrano in questo gruppo, fra gli altri, quasi tutti i sistemi di gruppo sanguigno, i polimorfismi biochimici eritrocitari e sierici e quelli delle immunoglobuline (v. sangue: Genetica del sangue) e i polimorfismi degli antigeni della istocompatibilità.

È chiaro che nessun gene di questo tipo può servire ad assegnare a un gruppo un singolo individuo: solo insiemi più o meno grandi di individui possono essere attribuiti a questa o a quella popolazione con un certo livello definito di verosimiglianza.

Solo quando un allele comune è proprio di una sola popolazione diventa talvolta possibile attribuire singoli individui a quella popolazione. È il caso dei polimorfismi cosiddetti ‛privati' (in cui una piccola popolazione, oltre all'allele o agli alleli che compaiono anche nelle altre, ne presenta uno suo particolare) e degli alleli limitati a certe razze principali (per esempio l'allele AcPc della fosfatasi acida si trova solo tra i Caucasici). La quota di individui attribuibili singolarmente alla popolazione cui appartengono è, in base alla legge di Hardy-Weinberg, (1-p2), se p è la frequenza globale degli alleli diversi da quello proprio della popolazione.

β) Sostituzioni alleliche complete. Si può immaginare una sola situazione semplice in cui, con l'esame di un solo gene, si potrebbero correttamente classificare tutti gli individui di una popolazione, uno per uno. Questo gene dovrebbe presentare una sola forma allelica in una popolazione e una sola forma allelica (diversa dalla prima) anche nelle altre. Se, come si reputa che accada di regola, questa differenza allelica consiste in una singola sostituzione amminoacidica, essa costituisce quella che si chiama ‛unità di evoluzione' (cioè fissazione di una sostituzione amminoacidica), e allora le differenze di frequenze alleliche inferiori a 1 che, come si è detto prima, sono le più comuni, devono essere considerate come ‛frazioni di unità di evoluzione'. Nei casi in cui si sia appunto verificata una sostituzione allelica completa tra due popolazioni al loro interno omogenee, si può dire che l'eterogeneità relativa a quel gene consiste di una sola componente, quella ‛tra' popolazioni: si ha cioè politipismo senza polimorfismo.

A livello di intere razze principali non si conosce nemmeno un caso in cui si sia arrivati a questo punto, mentre situazioni in cui ci si è molto vicini o addirittura ciò si è verificato sono state descritte per popolazioni limitate. Per esempio, tra gli Ebrei del Kurdistan, un allele Gd- ha una frequenza dell'ordine di 0,70-0,75, mentre esso è del tutto assente nella maggior parte del resto dell'umanità. L'allele βE raggiunge in certe popolazioni dell'Asia sudorientale (in Birmania) frequenze di circa 0,55, cioè è presente in circa l'80% degli individui, mentre è praticamente assente (trascurando le migrazioni) in tutto il resto dell'umanità: si può quindi asserire che l'ascendenza di un soggetto portatore di un βE risale sicuramente all'Asia sudorientale, mentre un individuo di questa parte del mondo solo di rado è privo di questo marcatore.

Un caso estremo è quello dell'allele Fy del sistema di gruppo sanguigno Duffy, che non produce nessun tipo di antigene Duffy noto e che quindi allo stato omozigote FyFy conferisce resistenza assoluta al Plasmodium vivax, l'agente patogeno della quartana (l'antigene Duffy è necessario per la penetrazione di questo plasmodio nel globulo rosso, per cui si suppone che sia il suo recettore specifico di membrana o, quantomeno, che sia con questo associato). Questo è l'unico allele del sistema Duffy che si trova tra i Negri del Gambia, dove la malaria da Plasmodium vivax non è stata mai osservata, mentre esso è praticamente assente nei Caucasici (che non sono resistenti a questo plasmodio); questi ultimi presentano invece due forme alleliche (Fya e Fyb), entrambe molto comuni, che producono ambedue un antigene Duffy, il Duffya e il Duffyb. Ci si trova quindi di fronte a un esempio di eterogeneità massima tra popolazioni, una delle quali, inoltre, è considerevolmente polimorfica al suo interno.

Vale la pena di sottolineare il fatto che, di questi tre esempi di eterogeneità assoluta, o quasi, tra popolazioni, due con certezza (gli alleli Gd- e Fy) e uno molto probabilmente (il βE) sono stati causati da un agente selettivo (in tutti e tre i casi la malaria).

Resta comunque il fatto che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono pochi i geni che ci permettono, da soli, di attribuire (o di escludere) singoli individui a (o da) questo o quel gruppo razziale. È tuttavia ragionevole sospettare che tra i geni responsabili delle differenze razziali dell'antropologia fisica ve ne siano molti di questo tipo.

2. Misure di eterogeneità genetica e potere discriminante dei geni (diversità tra individui e tra gruppi di individui). - Le unità della genetica di popolazione sono il ‛gamete' e l'‛individuo', quindi gli indici di eterogeneità per un certo gene sono rappresentati dalla probabilità che un gamete scelto a caso sia diverso per quel gene da un altro gamete anch'esso estratto a caso dalla stessa popolazione (grado di eterozigosi), oppure che due individui qualsiasi abbiano genotipo diverso sempre per quel gene.

Le unità della genetica di una specie sono invece ‛gruppi' di gameti o di individui di quella specie (siano essi chiamati popolazioni o razze o demi), quindi gli indici di eterogeneità sono necessariamente più complessi. In entrambi i casi, comunque, gli indici di eterogeneità devono essere definiti in modo tale che, per ogni gene, al loro aumento corrisponda un aumento della probabilità che, esaminando quel gene, si sia in grado di distinguere tra un'unità (gamete, individuo, popolazione) e un'altra.

Gli indici genetici di eterogeneità tra gruppi rappresentano un progresso notevole rispetto a quelli precedenti, perchè il loro impiego rende possibile misurare allo stesso tempo l'eterogeneità sia tra i gruppi che all'interno di un singolo gruppo. Come problema non è certo nuovo; nuovo è il fatto che si sia trovato il modo di risolverlo.

Considereremo in breve qui di seguito i principali criteri usati per valutare l'eterogeneità tra gruppi di individui.

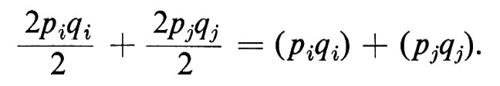

α) Deficit di eterozigoti. Se due alleli A1 e A2 di un gene A hanno le frequenze pi e qi in una popolazione i, e pj e qj in un'altra popolazione j (che considereremo per semplicità altrettanto numerosa) e le due popolazioni sono isolate riproduttivamente l'una dall'altra, la frequenza totale attesa degli eterozigoti Hettot, è:

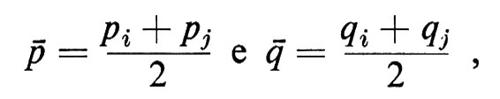

Dato che le frequenze medie degli alleli A1 e A2 sono rispettivamente:

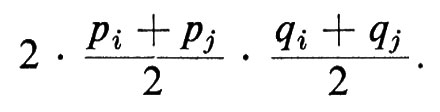

se le due popolazioni si fondessero in un'unica popolazione mendeliana, la frequenza 2äö degli eterozigoti sarebbe:

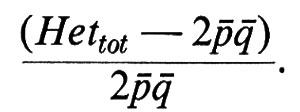

In condizioni di isolamento riproduttivo questo valore ‛massimo' di frequenza totale di eterozigoti si verifica solo se le frequenze degli alleli A1 e A2 sono le stesse nelle due popolazioni; l'isolamento è privo di conseguenze quando tiene separate popolazioni identiche. Ma, se esiste una eterogeneità genetica interpopolazioni (pi ≠ pj), la frequenza totale degli eterozigoti è solo una frazione di 2äö; tanto più piccola quanto più diverse sono le due popolazioni. Quindi il grado di eterogeneità tra popolazioni può essere espresso, per un certo gene, come deficit relativo di eterozigoti:

Se si indica con ö la frequenza globale dell'allele meno comune (q ≤ 0,5), la differenza tra due popolazioni (qi − qj) può assumere valori compresi tra 0, se qi = qj, e 2ö; se qi = 2ö e qj = 0; quest'ultimo caso si verifica quando l'allele meno comune si trova solo in una delle due popolazioni (massima eterogeneità interpopolazioni). A sua volta 2ö può arrivare fino a 1, se ö = 0,5 (v. sotto).

Per bassi valori di ö (ö〈 0,05) il valore massimo del deficit relativo di eterozigoti coincide quasi perfettamente con −ö; con il crescere di ö questo valore aumenta, fino a raggiungere −2ö quando ö = 0,5 (per ö → 0 il deficit relativo tende a −ö; per ö → 0,5 il deficit relativo tende a −2ö, cioè a 1).

Per esempio, se l'allele A2 ha una frequenza media ö = = 0,01, il massimo possibile deficit ‛assoluto' di eterozigoti (cioè A2 si trova in una sola delle due popolazioni dove ha la frequenza di 0,02) è solo 0,0002 (cioè: 0,0196 − 0,0198) che, espresso rispetto a 2äö; che è 0,0198, cioè come deficit ‛relativo', corrisponde a un valore di 0,0101 che è quasi identico a ö; che è un numero piccolo; vengono a mancare, cioè, ‛solo pochi dei pochi' eterozigoti che ci sarebbero se non ci fosse isolamento riproduttivo. Se invece ö è 0,5, il massimo deficit ‛assoluto' di eterozigoti è 0,5 che, espresso rispetto a 2äö; cioè come deficit ‛relativo', corrisponde a un valore di 1 che è anche uguale a 2äö; vengono cioè a mancare ‛tutti i molti' eterozigoti che ci sarebbero se non ci fosse isolamento riproduttivo.

Se si considera che l'eterogeneità genetica totale è la somma di due componenti, quella intrapopolazioni e quella interpopolazioni, e che la prima è l'Hettot (cioè la somma delle frequenze degli eterozigoti esistenti all'interno delle due popolazioni), mentre la seconda corrisponde al deficit di eterozigoti (cioè all'aumento di eterozigoti che si verificherebbe se scomparisse la barriera riproduttiva tra le due popolazioni), il significato di questa relazione risulta evidente: nel caso di geni con scarsa variabilità (ö → 0), quasi tutta la scarsa eterogeneità esistente è di tipo intrapopolazioni anche nella condizione di massima eterogeneità possibile tra popolazioni. Se invece l'allele A2 è nel suo insieme molto comune (ö → 0,5), sono possibili tutti i casi compresi tra questi due estremi: 1) assenza di eterogeneità interpopolazioni (qi = qj = ö), e allora non si ha deficit di eterozigoti, cioè l'intera eterogeneità genetica 2äö è di tipo intrapopolazioni (da questo punto di vista, infatti, è come se le due popolazioni costituissero una singola popolazione suddivisa in due parti eguali); 2) massimo grado di eterogeneità interpopolazioni (qi = 1,0; qj = 0,0; ä = ö = 0,5; (qi − qi) = 2ö = 1,0; deficit relativo di eterozigoti = 2ö = 1,0), e allora tutta quanta la cospicua eterogeneità del gene A è di tipo interpopolazioni, e infatti ciascuna delle due popolazioni è monomorfica, cioè al suo interno è omogenea. È quindi evidente che geni poco variabili non possono in nessun caso marcare molto distintamente due ‛popolazioni' pur potendo riuscire utili per marcare alcuni ‛individui' di una popolazione; mentre quelli molto variabili possono farlo se soddisfano all'ulteriore requisito che i loro alleli comuni siano distribuiti in modo molto ineguale, cioè se tendono a essere politipici più che polimorfici.

β) Grado di diversità tra gameti o tra individui estratti dalla stessa o da differenti popolazioni. Quanto maggiore è la quota di eterogeneità genetica che ha, per così dire, segregato, cioè suddiviso una popolazione in due popolazioni diverse, tanto maggiore è la frequenza di eterozigoti che si otterrebbero con incroci interpopolazioni rispetto a quelli che si otterrebbero con incroci intrapopolazioni. L'eterogeneità (relativa a un determinato gene) tra gameti o individui estratti da due popolazioni può essere la stessa che si troverebbe se essi provenissero dalla stessa popolazione solo nel caso che queste due popolazioni siano identiche per quel gene, altrimenti è maggiore. Quindi l'incremento assoluto o relativo di probabilità che i gameti o gli individui risultino diversi per il fatto di averli estratti da due popolazioni invece che dalla stessa può costituire un indice ulteriore di eterogeneità interpopolazioni. L'eterogeneità totale tra l'insieme dei gameti delle due popolazioni resta costante, e pari a 2äö; quanto più le due popolazioni diventano uniformi al loro interno e quanto più l'eterogeneità diventa di tipo interpopolazioni, tanto più aumenta - di un valore corrispondente - il grado di eterozigosi tra gli zigoti risultanti dall'unione di gameti di popolazioni diverse.

La situazione limite è quella della politipia completa, cioè di popolazioni monomorfiche per alleli diversi; in questo caso nessuno degli incroci all'interno di una popolazione darebbe origine a eterozigoti e l'intera progenie di tutti gli incroci misti sarebbe costituita da eterozigoti. Come si è accennato prima, verosimilmente questo è quanto accade per molti dei geni non identificati che determinano i caratteri evidenziati dall'antropologia fisica: per esempio è perlomeno ragionevole supporre che per alcuni dei geni che controllano la pigmentazione della cute si sia fissato in certe razze un allele e in altre razze un altro allele, dato che nella progenie di Caucasici non si trova mai un soggetto con la pelle scura come quella degli Africani e, viceversa, non si trova mai un soggetto normale con la pelle chiara nella progenie di Africani.

L'indice di eterogeneità tra gruppi più comunemente usato è l'indice di Nei; siccome, però, questo indice è lievemente più complesso di quelli appena discussi, si ritiene opportuno rimandare, per una sua trattazione esauriente, a testi specializzati (v., per esempio, Cavalli-Sforza e Bodmer, 1971).

b) Livello storico o dinamico

È questo, evidentemente, un approccio molto più ambizioso di quello semplicemente descrittivo precedentemente illustrato, perchè si propone di spiegare come si sia arrivati all'attuale struttura genetica della specie umana. Il suo scopo ultimo consiste quindi nella ricostruzione della struttura originaria della nostra specie e nel tentativo di predirne per estrapolazione il destino, almeno nelle sue grandi linee, dopo aver individuato le forze che hanno condotto alle trasformazioni attuali.

I processi in gioco sono talmente complicati che si rende necessario introdurre un certo schematismo, trattando separatamente eventi che spesso rappresentano aspetti complementari dello stesso fenomeno (come la formazione e la scomparsa di gruppi razziali per mescolamento di razze diverse), anche a costo di apparire troppo semplicistici. La realtà è in effetti molto più complessa e sfumata di quanto possa risultare dalla seguente trattazione.

1. Come si formano le razze genetiche (individuate, cioè, con criteri genetici). - I meccanismi evolutivi responsabili della formazione di entità subspecifiche del tipo delle razze coincidono almeno in parte con quelli della speciazione, differendone sul piano quantitativo per il fatto di non aver proceduto abbastanza innanzi da produrre nuove specie. Il presupposto necessario - lo stesso in entrambi i casi - è l'isolamento riproduttivo, conditio sine qua non perché possa aver luogo un'evoluzione divergente, a sua volta possibile solo se esiste una variabilità genetica. L'evoluzione da sola evidentemente non crea diversificazione nel senso di molteplicità di gruppi geneticamente diversi: ‛una' entità riproduttiva rimane ‛una' entità riproduttiva, anche se diversa da come era prima. È con l'isolamento riproduttivo di gruppi inizialmente identici o comunque molto simili (perché derivati dalla scissione in frazioni della stessa unità) che si crea la premessa perché si formino, a causa dell'evoluzione divergente, altrettanti gruppi diversi tra loro, oltre che da quello da cui tutti si sono originati.

L'isolamento riproduttivo è dovuto a barriere che possono essere di varia natura, per esempio geografiche. Per i gruppi simpatrici sempre, e per gli altri molto spesso, le prime barriere riproduttive sono etologiche - nel caso dell'uomo si preferisce parlare di barriere sociali, culturali, politiche, religiose, di casta ecc.; queste barriere possono essere molto efficienti e preparare il terreno perché si formino in seguito, e in tempi molto più lunghi, barriere genetiche e fisiologiche.

L'evoluzione divergente procede attraverso gli stessi meccanismi elementari dell'evoluzione in generale (v. evoluzione) e il grado finale di divergenza è la risultante dell'azione dei vari fattori in gioco che si sovrappongono al grado di isolamento (che può anche non essere assoluto). Da una parte agiscono i fattori deterministici, cioè selettivi, come la selezione stabilizzante e la selezione adattativa ad ambienti diversi, e dall'altra quelli stocastici, come la mutazione, la deriva genetica e la commistione genetica con altri gruppi. Qui di seguito sono rappresentati in modo schematico alcuni dei possibili destini di geni polimorfici in gruppi inizialmente identici che si sono separati riproduttivamente.

Per semplicità non si sono rappresentati i possibili effetti di eventuali altri fattori, come la commistione genetica (o genetic admixture) tra le popolazioni che stanno evolvendo in modo indipendente, e tra queste popolazioni e altre ancora che non sono mostrate negli schemi. Su quest'ultimo meccanismo, che ha certamente giocato un ruolo fondamentale nella formazione della maggior parte delle razze (anzi di tutte, purché si risalga abbastanza a ritroso lungo la loro storia), torneremo in seguito (v. sotto, 2). Un altro possibile fattore di divergenza che non si è preso in considerazione è il cosiddetto ‛effetto del fondatore' (una popolazione derivata da un piccolo gruppo può presentare con frequenza elevata uno o più alleli altrove rari, perché il piccolo gruppo dei ‛fondatori' può aver portato con sé per caso uno di questi alleli; proprio a causa della limitatezza del gruppo, questo allele è stato certo molto frequente almeno in un primo momento - tutti gli alleli presenti in una popolazione molto piccola hanno necessariamente una frequenza relativa piuttosto elevata - e talvolta rimane frequente anche in seguito).

Nel complesso, la diversificazione genetica, cioè la formazione di nuove razze, è la risultante degli effetti di forze contrastanti, che la ostacolano oppure la favoriscono.

α) Fattori che si oppongono alla diversificazione genetica. Oltre, naturalmente, agli scambi riproduttivi, uno dei fattori principali che si oppongono alla diversificazione genetica è la selezione stabilizzante, che tende a mantenere lo status quo opponendosi a variazioni, anche casuali, della struttura genetica iniziale. Anche processi selettivi che tendano a modificare le frequenze geniche iniziali possono ostacolare la diversificazione genetica, se agiscono nello stesso senso in popolazioni diverse. Questi fenomeni di ‛non divergenza evolutiva' si devono ipotizzare soprattutto nel caso di popolazioni isolate fra loro, ma che si sono evolute in presenza di agenti selettivi comuni: in altre parole, a storie ambientali simili spesso corrispondono fenotipi simili. È però molto difficile, in pratica, distinguere tra somiglianze fenotipiche dovute a ‛non divergenza' (alla cui base c'è di regola una somiglianza molto stretta, o addirittura una completa identità genetica) e somiglianze genetiche prodotte da ‛convergenza' evolutiva, e solo in alcuni casi si è riusciti a individuare con precisione l'origine di tali somiglianze.

Per esempio, è noto da circa trent'anni che la talassemia (Th) e l'enzimopenia per la glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (Gd- (v. sangue: Genetica del sangue) sono molto frequenti nelle popolazioni esposte per tempi molto lunghi alla malaria, ma è solo da poco che si è dimostrato che entrambe queste caratteristiche genetiche selezionate dalla malaria (in quanto conferiscono resistenza a questo fattore selettivo) sono molto eterogenee, nel senso che gli alleli Th comuni nella popolazione sarda non sono gli stessi di quelli trovati nelle popolazioni del delta padano e questi, a loro volta, sono diversi da quelli delle popolazioni negre e da quelli delle popolazioni dell'Asia sudorientale. Lo stesso discorso vale per gli alleli Gd-. È evidente che ci si trova di fronte, in casi di questo genere, a fenomeni di convergenza evolutiva, oltretutto parziale: gli alleli Th e Gd- di queste popolazioni sono simili per il loro effetto selettivo finale, la resistenza alla malaria, che è quello evolutivamente rilevante, ed entro questi limiti è giusto parlare di convergenza evolutiva e di ‛razze malariche', cioè di razze che, avendo tutte avuto una lunga storia malarica, hanno ora caratteristiche genetiche che conferiscono resistenza a questa malattia. Ma, al di là del risultato selettivo e al di là di un livello fenotipico relativamente semplice (fenotipi talassemici ed enzimopenici) la somiglianza cessa e con essa il grado di convergenza: ogni popolazione si è creata per conto suo i propri alleli Th e Gd-. Processi di convergenza evolutiva come questi sono il frutto dell'azione combinata della selezione e del caso. La selezione è responsabile del fatto che nelle zone malariche e non altrove siano molto diffusi alleli Th e Gd-; mentre è presumibilmente solo, o quasi solo, per caso che in Sardegna ci siano proprio quei dati alleli Th e Gd-, diversi da quelli di altre popolazioni ‛malariche'.

Nella maggior parte dei casi, invece, non è nota la base molecolare dei caratteri genetici che rendono simili tra loro popolazioni molto diverse per numerosi altri aspetti, per cui non siamo in grado di valutare in che misura la loro somiglianza sia dovuta a non divergenza e in che misura sia invece dovuta a convergenza evolutiva. Questo vale, ad esempio, per l'intensa pigmentazione della pelle degli Africani e degli aborigeni australiani.

In linea di massima, si può affermare che vere identità si possono formare solo per non divergenza, mentre è quasi impossibile che popolazioni diverse si costruiscano ciascuna per conto proprio nello stesso identico modo la base genetica per un fenotipo complesso, quando questo fenotipo può essere determinato da numerosi genotipi. In generale, fenomeni cospicui di convergenza evolutiva come i ‛polimorfismi malarici' stanno a indicare che non c'erano molte altre scelte adattative a disposizione: se ci fossero state altre strade evolutive a portata di mano, è presumibile che esse sarebbero state imboccate (tanto più che questi adattamenti sono ben lontani dall'ottimale; v. sotto, cap. 4, § b) e ora non esisterebbe una convergenza di grado così elevato, sia pure solo a livello fenotipico.

β) Fattori che causano diversificazione genetica. Popolazioni separate riproduttivamente possono divergere nel corso della loro evoluzione a causa di due fattori: il caso, cioè la deriva genetica, e la selezione. I due modi di divergere che ne risultano differiscono per molti aspetti, di cui uno, particolarmente interessante, riguarda le relazioni che si possono stabilire tra i gradi di divergenza dei vari geni che stanno evolvendo contemporaneamente in popolazioni isolate fra loro.

Se la spinta evolutiva è costituita dalla selezione, non ci si attende di trovare alcuna correlazione tra i gradi di divergenza mostrati dai vari geni (a meno che siano spinti dallo stesso fattore di selezione, come nel caso dei geni Th e Gd-).

Al contrario, geni diversi che evolvono contemporaneamente sotto l'azione della sola deriva genetica in popolazioni separate dovrebbero tendere a divergere nella stessa misura. Infatti, dato che la divergenza globale (cioè accumulatasi dal momento della separazione riproduttiva tra le varie popolazioni) dipende, per ogni gene soggetto esclusivamente alla deriva genetica, solo dalla ‛storia demografica' di queste popolazioni - e questa storia è stata certamente la stessa per l'intero genoma -, ne consegue che la deriva ha avuto la stessa opportunità di agire su tutti i geni. Non importa che non sappiamo quanto grande sia stata questa opportunità (perché non conosciamo le ‛storie demografiche' delle popolazioni che si stanno confrontando): possiamo lo stesso esser certi che tutti i geni sono stati sottoposti a una identica deriva. Ci si attende allora che le frequenze di tutti gli alleli ‛neutri' che evolvono indipendentemente in popolazioni diverse divergano fra loro nella stessa misura, purché queste divergenze siano opportunamente standardizzate riferendole, per ogni allele (la cui frequenza sia p), alla varianza p (1 − p) della sua frequenza.

In conclusione, se si misurano i gradi di divergenza (esprimendoli, per esempio, come distanze genetiche) tra varie popolazioni per un certo numero di polimorfismi, è possibile individuare quali di essi si sono comportati come neutri: sono quelli per i quali si giunge a stime ragionevolmente concordanti; e quali quelli le cui frequenze alleliche attuali sono state determinate anche dalla selezione: sono quelli per i quali le distanze genetiche tra le varie popolazioni sono risultate molto differenti da quelle trovate per i polimorfismi concordanti. Per esempio, le distanze genetiche tra Africani e altri gruppi sono risultate particolarmente grandi per gli alleli ‛malarici' Th, Gd- e Fy, proprio come ci si attendeva.

2. Come scompaiono le razze genetiche. - Quando si parla di scomparsa di una razza non è più possibile tener distinte le sue due componenti, quella biologica e quella culturale. Nella maggioranza dei casi, una buona parte della serie di caratteri ereditari distintivi che individuano una razza sono sia biologici sia culturali, ma non sempre è così: per esempio, gli Ebrei, se sono una razza, lo sono solo dal punto di vista culturale, dato che sul piano genetico e antropologico formano un gruppo estremamente eterogeneo, composto da un insieme di sottogruppi, ciascuno dei quali è in genere molto più simile alla popolazione con la quale ha vissuto a lungo, rappresentandone una minoranza, che agli altri sottogruppi ebraici. In generale, ci si può trovare di fronte a un ampio spettro di possibilità, da quella che una determinata razza sia individuabile quasi esclusivamente per alcuni suoi caratteri distintivi biologici a quella che sia individuabile quasi soltanto per alcuni suoi caratteri distintivi culturali; fra questi due casi estremi si colloca tutta una gamma di situazioni intermedie, che sono poi le più comuni.

Anche per quel che riguarda la scomparsa delle razze, il ruolo giocato da queste due componenti può essere molto diverso. Talora esse seguono un destino parallelo, cioè i marcatori biologici che contraddistinguono una razza in via di estinzione scompaiono di pari passo con la sua cultura e le sue tradizioni; in certi casi possono presentare un andamento simile non solo i processi quantitativi della scomparsa biologica e di quella culturale di una razza, ma perfino - sul piano formale - i meccanismi che li provocano. Infatti una razza può essere cancellata più o meno completamente attraverso due meccanismi: la soppressione vera e propria, del tipo ‛soluzione finale', e il mescolamento globale con una o più razze, che porta, insieme alla scomparsa delle razze coinvolte, anche alla formazione di una o più razze nuove. Ebbene, in questi casi la componente biologica e quella culturale tendono di regola a seguire lo stesso destino: quando a livello fisico, cioè biologico, si attua la soppressione vera e propria di un gruppo etnico, come nel caso degli Indiani del Nordamerica nel secolo scorso e degli Armeni e degli Ebrei in questo secolo, si tende a sopprimerne, nel contempo, anche la cultura o quantomeno il tessuto sociale; quando invece le componenti biologiche distintive di una razza scompaiono per mescolamento, anche quelle culturali tendono a scomparire allo stesso modo, cioè, in realtà, più che a scomparire, a mescolarsi e a interagire con le caratteristiche culturali dei gruppi etnici con i quali si viene attuando la fusione. Si generano così nuove razze, sia biologiche che culturali, come è accaduto per i Coloured del Sudafrica risultati dalla fusione di Negri, Orientali e Caucasici.

Però, come si è detto prima, non sempre nell'estinzione di una razza la componente biologica e quella culturale scompaiono di pari passo. Per esempio, nelle popolazioni dell'America Latina l'estinzione culturale è stata estremamente più accentuata di quella biologica, almeno a giudicare da alcuni dei parametri culturali più significativi, come la lingua e la religione (ma si deve essere cauti nel valutare il grado di scomparsa di una cultura solo con questi criteri).

Presumibilmente, l'evento che più spesso è stato responsabile della formazione di nuove razze attraverso il meccanismo della scomparsa di razze preesistenti che hanno mescolato i loro patrimoni ereditari - sia biologici che culturali - è stata la migrazione, più o meno pacifica. Di regola è molto difficile, quando ci si trova di fronte all'avvenuta diffusione di una certa cultura, effettuare una stima attendibile, sia pure approssimativa, della componente biologica e della componente culturale di quella migrazione: verificare cioè quanto le idee si sono diffuse per via demica (cioè attraverso la migrazione di gruppi di individui, e quindi di geni, di entità paragonabile a quelli delle popolazioni che hanno ricevuto la nuova cultura) e quanto per via culturale (al limite, anche un solo individuo può introdurre l'agricoltura in un intero popolo).

In un solo caso, finora, questo problema è stato affrontato in modo adeguato: è noto che l'agricoltura si è diffusa nel Vecchio Mondo partendo da un centro situato nella Mesopotamia, dove sarebbe sorta circa 10.000 anni fa. Lo studio della distribuzione delle frequenze geniche per un gran numero di marcatori antropologici nelle popolazioni europee ha portato all'individuazione di un cline cumulativo disposto lungo l'asse di diffusione di questa innovazione culturale, e questo evidentemente indica che insieme a essa si sono diffusi i geni dei suoi inventori, i quali non hanno soltanto diffuso la loro cultura, ma si sono spostati in massa essi stessi, mescolando il proprio patrimonio genetico con quello delle popolazioni che via via incontravano (v. Menozzi e altri, 1978).

α) Stime del grado di mescolamento genetico (cioè del contributo relativo di razze diverse alla formazione di razze miste nuove). Il patrimonio genetico di un gruppo etnico può, a differenza della sua cultura, essere espresso in termini quantitativi, sotto forma di frequenze geniche e aplotipiche. Quindi siamo in grado di seguire e misurare l'andamento e l'entità della scomparsa di una razza solo per la sua componente genetica. Quello che accade alla sua componente culturale, invece, non è suscettibile, almeno per il momento, di essere descritto in termini quantitativi.

Quando una popolazione si estingue semplicemente perché gli individui che la costituiscono non lasciano progenie (perché vengono soppressi o per qualsiasi altro motivo), allora non esistono problemi nel descrivere l'andamento del fenomeno da un punto di vista genetico quantitativo esso è descritto adeguatamente dall'andamento dei parametri demografici di quella popolazione, anzi addirittura si identifica con esso (il patrimonio genetico potenziale di una popolazione non è altro, in prima approssimazione, che il numero di individui appartenenti a tale popolazione che non hanno ancora superato l'età feconda).

Ma una razza può ‛scomparire' (in realtà non si tratta di una vera e propria scomparsa) anche in un altro modo: mescolandosi geneticamente con altre. In questi casi, che sono molto più comuni e interessanti dei precedenti, il patrimonio genetico della razza scomparsa non è andato perduto, è solo trasformato: le razze che si sono mescolate non esistono effettivamente più come tali, sebbene i loro patrimoni genetici continuino a esistere sotto forma di una parte del patrimonio genetico della nuova razza generatasi dal loro mescolamento (si tratta di un processo simile a quello che si verifica se si mescolano due soluzioni, una di idrato di sodio e l'altra di acido cloridrico: non scompaiono né gli ioni sodio né quelli cloro, ma la soluzione risultante non è né acida né basica ed è quindi completamente diversa dalle soluzioni da cui è derivata).

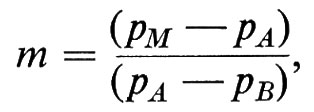

L'entità del mescolamento (spesso indicata con il termine ‛commistione genetica') è un parametro che rappresenta il contributo genetico dato alla formazione della nuova razza da parte della razza minoritaria. Per esempio, se una razza M (mista) risulta dall'unione di due razze A e Be il loro contributo relativo è 90 e 10, si parla di commistione genetica da parte di B, che può essere stimata, utilizzando un qualsiasi marcatore genetico che presenti frequenze alleliche diverse nelle due razze che si sono mescolate, con la seguente formula:

dove pM, pA e pB sono le frequenze dell'allele in esame rispettivamente nella popolazione mista, nella A e nella B. E evidente che, sebbene in linea di principio qualsiasi allele per il quale si verifichi la condizione pA ≠ pB possa essere utilizzato per stimare m, si prestano in pratica a tale scopo solo alleli per i quali pA è ‛mòlto' diverso da pB; la situazione ideale è quella in cui non solo pA è molto diverso da pB, ma in più pA = 0; in questo caso infatti tutti gli alleli di quel tipo (la cui frequenza è pM) che si trovano nella popolazione mista M sono necessariamente derivati da B.

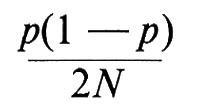

β) Motivi di incertezza nelle stime di m. Queste stime sono sempre notevolmente approssimate, in primo luogo perché dipendono da tre stime di frequenze geniche ciascuna delle quali ha un suo proprio errore che, indicando la frequenza con p, è:

(dove 2N è il numero di geni studiati, se N sono gli individui che costituiscono il campione in esame); in secondo luogo perché sono soggette a fonti di errore non valutabili.

Una fonte di errore consiste nel fatto che l'unica frequenza che si può stimare in modo veramente diretto è pM; pA e pB, invece, sono in realtà, più che stimate, inferite, e questo per due motivi: 1) le popolazioni A e B di partenza non sono quasi mai note con certezza (per esempio nella stima della commistione genetica caucasica nella popolazione nera degli Stati Uniti non è del tutto chiaro cosa si debba intendere esattamente per Africani, cioè per popolazione A, e cosa per Caucasici, cioè per popolazione B, visto che di regola gli alleli che si utilizzano a questo scopo non hanno affatto le stesse frequenze in tutti i Caucasici e in tutti gli Africani); 2) l'immissione di geni B in una popolazione A si attua quasi sempre nel corso di molte generazioni, per cui non è possibile sapere quali fossero le frequenze pA e pB nelle popolazioni A e B quando hanno cominciato a mescolarsi e si deve quindi assumere che già allora fossero le stesse che troviamo oggi.

Un'altra importante possibile causa di errore dipende dal fatto che la formula con cui si calcola m è valida solo se l'unico meccanismo che ha influenzato pA durante la sua trasformazione in pM stato la commistione genetica da parte della popolazione B. In particolare, la selezione non deve avere accelerato nè frenato lo spostamento, causato dalla commistione genetica, di pA verso il valore pB. Se ciò si fosse verificato, si giungerebbe a sovrastimare o, rispettivamente, a sottostimare m.

La miglior garanzia contro tutte queste fonti di errore deriva dal fatto che la commistione genetica è uguale per tutti i geni (il contributo di B al patrimonio genetico di M non avviene per singoli geni, ma per gameti, cioè per genomi completi), per cui ci si attende che tutte le stime di m, ciascuna riferentesi a un determinato allele, relative a una certa popolazione mista M, risultino uguali. Quello che in effetti si trova è che, se si esamina un numero adeguato di geni (per esempio una quindicina), quasi tutti gli m risultano molto simili tranne due o tre che risultano molto diversi dagli altri. Si conclude allora che la stima giusta è quella intorno alla quale si raccolgono la maggioranza degli m, e che gli m molto diversi riguardano geni le cui frequenze, oltre che per commistione genetica, sono cambiate anche per effetto della selezione. Anzi, questo costituisce un ulteriore approccio indiretto al problema di individuare quali polimorfismi sono stati soggetti anche alla selezione e quali solo alla deriva genetica (v. È a, 2). Con uno studio di questo genere si è giunti a una stima di m di circa 0,10 per la commistione genetica caucasica tra i neri viventi in Georgia (S.U.A.), basata sui risultati concordanti ottenuti su 12 geni, mentre per i geni βS, Gd-, T e Hp si è arrivati a valori molto più elevati (~0,45), il che rappresenta un'ottima conferma della validità di questo metodo, perché gli alleli βS e Gd- sono notoriamente soggetti a intensa selezione.

c) La struttura attuale della specie umana come problema storico

Supponiamo che la specie umana sia suddivisa in un certo numero di gruppi ben individuati, che potremmo chiamare razze. Anche se ci si trovasse di fronte a una situazione così chiara, sorgerebbe comunque il problema di cercare di ricostruire come ci si è arrivati.

Si tratta di un problema storico, non diverso in linea di principio da tutti gli altri. Anche in questo caso si devono, in una prima fase, individuare, descrivere e comprendere i fenomeni elementari del processo storico in esame, che potremmo chiamare processi fondamentali e comuni; quelli, per intendersi, che nella storia nel senso usuale sono le guerre, le rivoluzioni, le riforme, le invasioni, il caso ecc. e che, parlando di origine delle razze, sono la selezione, la deriva genetica, le migrazioni ecc. In una seconda fase si deve ricostruire il processo storico vero e proprio, individuandone il reale svolgimento, cioè le effettive interazioni tra i processi elementari che lo hanno determinato.

Delle caratteristiche generali dei fattori responsabili della microevoluzione, cioè della genesi delle razze, si è discusso in precedenza (v. anche evoluzione), e si è visto che, pur essendo ben lontani dall'averli compresi a fondo, ne abbiamo tuttavia una visione complessiva abbastanza soddisfacente.

Nella ricostruzione storica della struttura attuale della specie umana siamo invece molto più indietro, anche perché non è affatto chiaro nemmeno il punto di arrivo: il modo in cui suddividiamo in questo momento la nostra specie non è certo l'unico possibile né è particolarmente soddisfacente. Comunque sono stati fatti dei tentativi di costruire un albero evolutivo all'interno della nostra specie, il cosiddetto minimal evolutionary tree di Cavalli-Sforza (v. evoluzione: La moderna teoria dell'evoluzione), utilizzando a questo scopo solo polimorfismi genetici neutri, che, per quanto si è detto sopra, dovrebbero presentarsi con distanze genetiche, tra popolazioni isolate riproduttivamente, proporzionali alla durata dell'isolamento. È probabile che si compiranno grandi progressi in questa direzione nei prossimi anni, perché i polimorfismi nuovi che si possono utilizzare per queste ricerche stanno aumentando rapidamente non solo di numero, ma anche sul piano qualitativo: fino a solo due anni fa sarebbe stato inconcepibile raccogliere dati che non riguardassero i geni strutturali delle proteine - una frazione esigua e non rappresentativa dell'intero genoma - anzi delle proteine eritrocitarie o sieriche, in ogni caso ematiche. È evidente che sta ora per diventare possibile studiare altri materiali biologici e soprattutto regioni di DNA con significati funzionali diversi, per esempio regolativi. E non è affatto escluso che, prendendo in considerazione nuovi geni, si modificheranno alcune delle opinioni attuali, forse radicalmente: questo è già accaduto quando dai caratteri dell'antropologia classica si è passati ai gruppi sanguigni e ai polimorfismi proteici (v. cap. 5, § a, 1).

4. I due tipi di evoluzione, genetica e culturale

a) Analogie e differenze; velocità relative

In nessuna specie la componente culturale dell'evoluzione - e quindi anche della diversificazione intraspecifica - gioca un ruolo tanto importante come nell'uomo. Le due evoluzioni, quella genetica e quella culturale, sono connesse l'una con l'altra in modo indissolubile e inestricabile e si svolgono contemporaneamente, anche se non parallelamente.

L'evoluzione genetica, pur nella sua complessità, è incomparabilmente più semplice di quella culturale: ciascun individuo è connesso con le generazioni precedenti attraverso due soli genitori, anzi attraverso i due soli gameti che ha ricevuto da questi genitori, e con le generazioni successive solo attraverso i gameti che trasmette ai suoi figli; la trasmissione dei caratteri ereditari genetici è solo ‛verticale' ed è inoltre concentrata nel tempo e nello spazio, il che permette, almeno a livello di singoli geni, di arrivare a formulazioni semplici come le leggi di Mendel e di Hardy-Weinberg, cioè di impostare i problemi dell'evoluzione in modo rigorosamente quantitativo. Ma quanti genitori e figli ‛culturali' ha ciascuno di noi? Sul piano culturale ogni persona si trova a far parte di una rete inestricabile di relazioni, che sono, oltre tutto, bidirezionali: la trasmissione dei caratteri culturali è anche ‛orizzontale', come quella delle malattie infettive.

Tuttavia molti dei fattori evolutivi e di diversificazione intraspecifica che operano nell'evoluzione genetica sono chiaramente individuabili, almeno in prima approssimazione, anche nell'evoluzione culturale. Anche nella genesi delle ‛razze culturali' giocano un ruolo preminente, anzi insostituibile, l'isolamento e la variabilità, nonché processi fondamentalmente simili, almeno da un punto di vista formale, alla deriva genetica e alla selezione. Si tratta essenzialmente di sostituire termini come ‛patrimonio e struttura genetica' con ‛insieme di tradizioni e cultura'; ‛alleli' con ‛idee e convinzioni alternative'; ‛gameti', come veicoli di patrimoni genetici, con gli infiniti tipi di veicoli della trasmissione culturale; ‛deriva genetica' con ‛deriva culturale' (il caso ha ampia opportunità di agire anche nella trasmissione dei caratteri culturali); ‛selezione stabilizzante' con ‛conformismo' o con ‛dittatura'; ‛selezione dirompente' con ‛rivoluzione'; ‛mutazioni' con ‛nuove idee'.

Dove veramente l'evoluzione genetica e quella culturale differiscono in modo estremo è nella velocità. La velocità dell'evoluzione genetica, cioè dei cambiamenti nel tempo del patrimonio genetico, ha come unità di tempo la generazione ed è commisurata sulla scala delle ere geologiche, perché si è plasmata come risposta a variazioni ambientali che si verificavano con velocità di questo ordine di grandezza. Pur non potendolo dimostrare, è giusto presumere che, se le ere geologiche si fossero succedute a distanza di secoli e se ciononostante esistessero delle forme di vita sulla Terra, i tempi della loro evoluzione genetica sarebbero stati i secoli invece che i milioni di anni.

La velocità dell'evoluzione culturale è immensamente più grande: rivoluzioni culturali come quella agricola, industriale ed ecologica si sono succedute a distanze ravvicinate, anzi sempre più ravvicinate.

I meccanismi che rendono l'evoluzione culturale tanto più veloce di quella genetica sono fondamentalmente due: l'entità dei fattori in gioco e il fatto che l'evoluzione culturale è, almeno in una certa misura, lamarckiana.

Si è detto prima che sia nell'evoluzione genetica sia in quella culturale operano processi selettivi. Nel caso dell'evoluzione genetica questi si concretano in differenze di idoneità biologica (fitness darwiniana): individui con genotipi diversi hanno in media, per questo motivo, differenti numeri di figli. Nel caso dell'evoluzione culturale, individui con idee diverse hanno, per questo motivo, idoneità culturali diverse. Ma, per quanto grande possa essere il vantaggio selettivo, cioè l'incremento di fitness conferito da un genotipo particolarmente favorevole, esso sarà sempre minuscolo rispetto a quello che può essere associato a certi casi di elevata idoneità culturale: Priamo con le sue cento mogli ha avuto di certo pochissimi figli rispetto alle decine o centinaia di milioni di figli culturali di Gesù Cristo, di Confucio e di Galileo. Fattori selettivi di questa entità non sono nemmeno concepibili a livello biologico e lo stesso, evidentemente, vale per la deriva genetica e, ancora di più, per le conseguenze dell'immigrazione: Pizarro con le sue poche decine di compagni ha distrutto una cultura ed è riuscito a sostituire la religione locale con la propria, ma non ha certo sostituito il patrimonio genetico degli Incas con quello degli Spagnoli.

Una delle cause principali della lentezza dell'evoluzione biologica è il suo procedere in modo darwiniano invece che lamarckiano. Ebbene, anche da questo punto di vista l'evoluzione culturale è molto più rapida: essa può procedere in tutti e due i modi perché non solo possono essere selezionate idee adattative preesistenti, ma diventano ereditabili tutte quelle che si siano formate adattativamente nel corso della vita di un individuo. Infatti, in linea di principio, non c'è nulla che vieti all'evoluzione culturale di generare nuove idee in funzione di determinate situazioni, cioè di ‛mutare' in modo adattativo. Questa differenza fondamentale si può esprimere anche asserendo che, mentre l'evoluzione genetica è soltanto di tipo variazionale (consiste, cioè, in una variazione nel tempo delle frequenze relative di quelle unità - esse stesse immutabili in tutto il corso della loro esistenza - che sono i genotipi degli individui), viceversa l'evoluzione culturale è allo stesso tempo variazionale e trasformazionale, dato che evolvono le unità stesse della popolazione che sta evolvendo. Infatti queste unità, nel corso della loro vita, vanno incontro a trasformazioni, cioè non restano identiche a se stesse, proprio come accade, per esempio, nell'evoluzione delle stelle, ciascuna delle quali si modifica e ha quindi una sua propria evoluzione trasformazionale, che è alla base dell'evoluzione variazionale delle popolazioni di stelle (v. Lewontin, 1979).

b) Interazioni fra i due processi evolutivi, quello biologico e quello culturale

Questi due processi si svolgono interagendo fra loro in continuazione in modi molto complessi e in misura molto elevata. Alcune di queste interazioni sono ovvie e non particolarmente interessanti: certe decisioni culturali, come, ad esempio, quella in base alla quale gli Eschimesi non si trasferiscono nell'Africa equatoriale, hanno una base genetica, nella misura in cui l'adattamento degli Eschimesi al clima freddo è geneticamente determinato.

Molto più interessante è invece esaminare quale può essere stato l'impatto dell'evoluzione culturale sulla preesistente evoluzione biologica e sul suo modo generale di procedere. Si conoscono vari esempi di adattamenti genetici a condizioni ambientali create dall'evoluzione culturale; i polimorfismi ‛malarici' (per gli alleli Th, Gd- e per quello della falcemia, cioè il βS) sono uno di questi, perché la malaria è diventata oloendemica nelle zone climaticamente adatte alla zanzara in seguito all'avvento dell'agricoltura, che ha provocato l'addensamento della popolazione e ha richiesto estesi diboscamenti, entrambe condizioni che, sia pure con meccanismi diversi, favoriscono la diffusione di questa malattia. Lo stesso vale, presumibilmente, per molte malattie infettive diffusesi a causa dell'urbanizzazione, come la tubercolosi e il morbillo, alle quali popolazioni mai esposte in precedenza si sono mostrate particolarmente vulnerabili. Un altro caso interessante - anche se non dimostrato in modo conclusivo come quello della malaria - è la deficienza di lattasi dopo il primo anno di vita all'incirca. Eccetto che nei Caucasici - che hanno adottato l'allevamento del bestiame (per cui il latte è diventato un alimento importante anche oltre il periodo dell'allattamento) varie decine di migliaia di anni fa - questa deficienza enzimatica costituisce quasi la regola dopo la prima infanzia. Ma non è tanto a livello di effetti singoli - per quanto importanti possano essere - che si esercita l'influenza dell'evoluzione culturale su quella biologica: quello che più conta è il suo effetto ‛generale', che si esplica in almeno due modi.

Il primo di questi modi è il ‛carattere di urgenza' che devono assumere tutte le risposte genetiche quando il fattore che le ha provocate è di origine culturale: i ritmi in gioco sono molto più sostenuti di quelli naturali a cui, fino a tempi molto recenti, l'evoluzione genetica ‛si era abituata' a rispondere. Non deve quindi meravigliarci il fatto che, contrariamente alla regola che le risposte adattative agli ambienti naturali sono quanto di più perfetto si possa immaginare, le risposte adattative ad ambienti creati da innovazioni culturali hanno tutte in comune la provvisorietà, l'approssimazione, la precarietà. Sono, in una parola, adattamenti di emergenza a cui non è stato dato il tempo di diventare ottimali. Se torniamo ai polimorfismi ‛malarici' - che sono gli unici compresi abbastanza bene da poter essere discussi - risulta subito evidente che essi costituiscono un esempio tipico di risposta adattativa di emergenza, che ciascuna popolazione esposta bruscamente (cioè nel giro di secoli e forse in certi casi perfino di decenni) a un fattore selettivo intenso come la malaria ha messo a punto per suo conto. Non erano a disposizione né molto tempo né grandi numeri (le popolazioni a quel tempo erano relativamente piccole) per andare a reperire la risposta ideale; sono così venuti fuori i geni Th e Gd- che proteggono solo parzialmente e solo alcuni individui, e che comportano un elevato ‛carico genetico'. Si tratta inoltre di geni che possono essere prodotti facilmente, come tutti i geni cui corrisponde una perdita di funzione, sia pure con certe caratteristiche peculiari che la rendano evolutivamente accettabile. Per quanto poco ottimali questi adattamenti genetici possano essere, resta sempre il fatto che, molto verosimilmente, le popolazioni umane esposte per tempi molto lunghi a un'intensa endemia malarica non sarebbero sopravvissute se essi non fossero stati adottati. È certo comunque che hanno servito allo scopo e che non c'erano molte altre scelte possibili.

Il rilasciamento della selezione biologica è il secondo effetto generale dell'evoluzione culturale su quella genetica. Che esso sia in atto nessuno lo mette in dubbio. Quello che invece si può discutere è quanto grande tale rilasciamento possa essere stato e, soprattutto, potrà essere, problema che si collega con altre questioni ancora, cioè per quanto tempo esso abbia già avuto l'opportunità di agire e su che frazione dell'intero patrimonio genetico. Non siamo in grado di dare risposte precise a queste domande, tuttavia è certo che si deve scartare l'opinione superficiale secondo cui solo in quest'ultimo secolo, con i grandi progressi della medicina, la selezione biologica ha cominciato a diventare meno stringente: già tra gli Spartani, pur con il loro monte Taigeto, essa era incomparabilmente più blanda di quanto può esserlo anche adesso in uno dei pochi popoli di cacciatori e raccoglitori tuttora esistenti. Un grandissimo numero di imperfezioni fisiche con base almeno parzialmente genetica, che da tempi molto lunghi, in certe culture, hanno avuto un peso trascurabile o comunque non tale da ridurre l'idoneità dei loro portatori (ernie, daltonismo, ecc.), hanno costituito di sicuro degli svantaggi biologici considerevoli in condizioni di vita primitive. Dal momento che questi caratteri genetici lievemente sfavorevoli hanno cessato di essere controselezionati da molto tempo in gran parte della specie umana, mentre ciò si è verificato solo di recente in certe popolazioni e in alcune ancora non si è verificato affatto, è ragionevole supporre - ed è stato infatti ipotizzato - che questi caratteri siano attualmente più diffusi nelle popolazioni di più antica civiltà sedentaria e che sempre di più tenderanno a diffondersi nella nostra specie.

Nel complesso si può concludere non solo che in questo momento l'evoluzione culturale sta procedendo nella nostra specie a una velocità molto superiore a quella dell'evoluzione biologica (tanto che ormai il destino dell'uomo dipende soprattutto dalla sua evoluzione culturale per tempi lunghi e solo da essa per tempi brevi), ma che è l'ambiente creato dalla cultura l'unico ancora in grado di mettere a dura prova la nostra capacità di adattamento genetico. L'evoluzione culturale modifica l'ambiente, anche quello fisico, a una velocità cui l'evoluzione genetica non può tener dietro, ed è quindi compito dell'evoluzione culturale stessa - e solo di questa - trovare, e in modo lamarckiano, le risposte adattative.

Considerato l'impatto che una cultura avanzata può esercitare sull'andamento generale dell'evoluzione biologica, non è escluso che le strutture genetiche di popolazioni primitive possano avere dei caratteri differenziali comuni e diversi nel loro insieme da quelli delle popolazioni che per tempi più lunghi sono vissute in ambienti ‛meno naturali'. Queste ultime, presumibilmente, hanno più geni sfavorevoli, non solo del tipo di quelli dovuti al rilasciamento della selezione, ma anche di quelli accumulatisi come risposta di emergenza a variazioni ambientali di origine culturale, come i geni che conferiscono resistenza ad agenti patogeni, ma a un certo prezzo, rappresentato dal ‛carico genetico' a essi associato. È evidente che solo i geni del primo tipo possono essere considerati sfavorevoli in senso assoluto, mentre gli altri lo sono solo se mancano gli agenti patogeni e le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie da essi provocate, mentre quando queste malattie sono diffuse risultano utili, se non addirittura indispensabili alla sopravvivenza della popolazione: basti pensare alle decimazioni da morbillo e tubercolosi che si sono verificate in popolazioni primitive quando sono venute a contatto con popolazioni europee.

5. Il concetto di razza e i suoi limiti

Una specie può essere suddivisa in razze sulla base di due tipi di definizioni. Il primo comprende le definizioni che potremmo chiamare ‛operative' (una delle quali è stata adottata e brevemente illustrata nel cap. 1), perché contengono, in modo più o meno esplicito, i criteri che si devono seguire e i risultati che si devono ottenere per poter affermare di avere individuato delle razze distinte.

Il secondo tipo di definizioni si riferisce, più che ai procedimenti da seguire per identificare, caratterizzare e descrivere le razze, al loro significato tassonomico ed evolutivo. Le razze potrebbero per esempio essere considerate sottospecie o prespecie, cioè come tappe intermedie del lungo processo che dà luogo alla comparsa di specie diverse, tutte derivate dalla stessa; indubbiamente c'è molto di vero in questa concezione: se le specie fossero consistite di un singolo insieme di individui senza alcuna barriera riproduttiva al loro interno, avrebbero potuto evolvere (diventare cioè diverse da come erano prima), ma non si sarebbe potuta verificare la formazione di due o più specie da una sola, fenomeno che invece è certamente esistito, esiste tuttora ed è di sicuro uno dei più importanti dell'evoluzione filogenetica.

Entrambi questi concetti di razza sono facilmente criticabili da molteplici punti di vista, a tal punto che al termine ‛razza' non si può attribuire che una validità scientifica molto relativa da qualunque angolatura esso venga considerato.

Non si vuole suggerire che entità di questo genere non esistano, né che termini come ‛razza', ‛gruppi etnici', ‛demi', ‛popolazioni' - che si riferiscano cioè alla variabilità obiettivamente constatabile all'interno della maggior parte delle specie - vadano abbandonati. Sono talmente utili che non se ne potrebbe fare a meno (come ha detto Dobzhansky ‟se le razze non esistessero, occorrerebbe inventarle"). Si vuole invece proporre che, nel continuare a usarli, non ci si dimentichi mai di avere a che fare con concetti ed entità vaghi e validi entro limiti molto ristretti, che devono scoraggiare qualsiasi tipo di estrapolazione che non sia ampiamente giustificata.

a) Limiti e difetti delle definizioni operative di razza

Molti di questi limiti - ma i meno seri - risultano ovvi dalle definizioni stesse, come quella fornita nel cap. 1. È evidente infatti che un gruppo di individui, per essere considerato una razza, deve essere ‛sufficientemente numeroso' e deve essere distinguibile non per uno, ma per ‛un insieme' di caratteri ereditari. Ma cosa si debba intendere di preciso per ‛sufficientemente numeroso' e per ‛un insieme' di caratteri ereditari lo si può decidere solo in modo arbitrario, e altrettanto arbitrario è il grado di diversità che due gruppi di individui devono presentare, rispetto ai caratteri prescelti, per poter essere considerati due razze diverse. Soggettivi e sfumati, come i criteri con i quali attribuiamo a un corso d'acqua il nome di ruscello o di torrente o di fiume (per rifarsi al paragone del celebre genetista Curt Stern), sono anche i confini tra i concetti di razze minori o sottorazze e razze principali, come Caucasici, Negri e Mongolici.

Ma se al concetto di razza si potessero rivolgere solo critiche di questo genere la sua validità non ne verrebbe a soffrire granché: il concetto di fiume non è invalidato dal fatto che la sua distinzione da quello di torrente è, in una certa misura, arbitraria. E questo perché, al di fuori di questo aspetto quantitativo impreciso, il concetto di fiume è perfettamente chiaro.

Per il significato del termine razza, invece, quel grado di vaghezza, arbitrarietà e imprecisione che disturba a prima vista chi ne legge la definizione non è che la punta di un iceberg: ben altri e più gravi motivi di perplessità appaiono a chi si preoccupi di prendere in esame il significato di fondo del termine. Per l'arbitrarietà si potrebbe rimediare in modo relativamente facile fissando valori ragionevoli che creino distinzioni precise pur nell'ambito di un continuum; non sarebbe poi tanto grave se tutto si riducesse al fatto che alcuni chiamano razze minori gli stessi gruppi che altri chiamano razze maggiori o principali. L'avere a che fare con grandezze continue invece che discontinue rende solo più complicato - ma non insolubile - un problema. Non è invece altrettanto facile trovare soluzioni soddisfacenti quando il problema è ‛intrinsecamente' complesso o addirittura insolubile per ragioni di principio. E questa è appunto la situazione in cui ci si trova quando si cerchi di suddividere una specie, soprattutto quella umana, in razze, quando si cerchi cioè di mettere in pratica una loro definizione operativa.

1. Critica di fondo a qualsiasi definizione operativa di razza. - Il vero limite del concetto di razze come gruppi di individui con caratteristiche ereditarie diverse è la pressoché completa mancanza di correlazione tra i vari tipi di classificazioni possibili. Ogni grande criterio di suddivisione (antropologico fisico, genetico e culturale) genera una classificazione a sé stante. Non solo, ma non danno risultati concordanti, spesso nemmeno parzialmente, neppure i sottocriteri di un criterio principale: sono possibili numerose classificazioni puramente antropologiche del tutto diverse, e numerose suddivisioni genetiche della nostra specie nettamente contrastanti fra loro oltre che con quelle suggerite dall'antropologia; per non parlare delle difficoltà che si incontrano nell'antropologia culturale, che sono di gran lunga maggiori per motivi troppo ovvi perché valga la pena di discuterne.

Quando è cominciata lentamente a sorgere l'antropologia genetica, in questi ultimi cinquant'anni, molti hanno creduto ottimisticamente che essa, con la sua maggiore rigorosità quantitativa e con la perfetta conoscenza delle basi genetiche formali dei caratteri presi in esame, avrebbe perfezionato e corretto il quadro tracciato in precedenza dall'antropologia fisica. Si credeva in sostanza di guardare le stesse cose, sia pure con uno strumento più rigoroso, più obiettivo e più sensibile. In particolare ci si aspettava che razze giudicate molto distanti sul piano antropologico fisico sarebbero risultate molto distanti anche adottando criteri genetici: se si sostituisce un termometro rozzo con uno migliore ci si aspetta di trovare una buona correlazione tra le due serie di misure e si può allora procedere a correggere i risultati palesemente errati del primo termometro. Ma se il secondo strumento, invece di misurare con maggiore precisione la stessa cosa, ne misura un'altra fondamentalmente diversa - se, per restare nello stesso paragone, e un barometro invece di un termometro - allora si troveranno risultati del tutto incompatibili. Ebbene, quando si sono confrontati i risultati dell'antropologia fisica con quelli della genetica di popolazione ci si é trovati di fronte a discrepanze gravissime, almeno sul piano quantitativo, tali da dare l'impressione che i caratteri presi in considerazione con i due criteri fossero ‛intrinsecamente' diversi. Popolazioni indiscutibilmente molto distanti da un punto di vista antropologico, che appartengono cioè a ‛razze principali' differenti, sono separate da distanze genetiche solo di poco superiori a quelle intercorrenti tra popolazioni antropologicamente affini; inoltre, in media, il numero di geni per i quali un francese ha un genotipo diverso da quello di un giapponese è maggiore, ma solo di poco, del numero di geni per i quali differiscono fra loro un francese da un altro francese o un giapponese da un altro giapponese. E tutto ciò è la regola, non l'eccezione.

Questo notevole grado di indipendenza tra i diversi criteri o sottocriteri di suddivisione può essere mostrato facilmente in vari modi, per esempio confrontando carte di una stessa area geografica, come un continente, suddivise con criteri diversi: glottologico, religioso, politico, antropologico fisico, genetico e così via. Se si sovrappongono l'una all'altra mappe di questo genere disegnate su materiale trasparente, in modo da poterle confrontare con un unico colpo d'occhio, si constata un disaccordo quasi assoluto tra di esse. Un'altra osservazione pertinente è che lo spettro di variazione di molti caratteri antropologici è quasi altrettanto ampio all'interno di una razza di quanto lo è nell'intera specie: per esempio, l'intervallo tra la statura media della razza africana più bassa (i Pigmei) e quella della più alta (i Nilotici) è praticamente uguale a quello dell'intera nostra specie. Lo stesso vale per l'indice cefalico e per altri caratteri ancora.

Gli unici caratteri che mostrano un certo grado di coerenza, che tendono cioè a variare in modo correlato, sono quelli sorti come risposte adattative a un fattore ecologico comune molto stringente, come un clima freddo particolarmente rigido.

Una delle discrepanze più appariscenti tra criteri di classificazione diversi è quella che esiste tra la classificazione antropologica e quella genetica. È vero che i minimal evolutionary trees (cioè i dendrogrammi; v. evoluzione: La moderna teoria dell'evoluzione) costruiti sulla base di quest'ultima per render conto dell'attuale struttura della nostra specie sono, in sostanza, in accordo con quelli dell'antropologia, ma le distanze antropologiche sono talmente più grandi di quelle genetiche che questi alberi evolutivi sembrano costruiti addirittura su scale diverse.

Non c'è dubbio, infatti, che l'affermazione che Caucasici, Africani e Mongolici sono molto diversi sotto certi aspetti non è frutto della fantasia degli antropologi, ma è semplicemente un dato di fatto; a tal punto che ogni singolo individuo può, nella grandissima maggioranza dei casi e anche sulla base di singoli caratteri antropologici, essere assegnato correttamente e senza difficoltà a uno di questi tre gruppi. È altrettanto vero però che la distanza genetica tra questi gruppi - stimata su un gran numero di marcatori - è relativamente modesta e certo non tale da permettere di classificare ogni singolo individuo, tanto meno utilizzando singoli marcatori genetici.

Presumibilmente due sono i motivi principali che hanno reso tanto grandi le distanze antropologiche: i caratteri antropologici sono caratteri ‛esterni' e sono stati scelti proprio perché distribuiti in modo molto eterogeneo.

Cavalli-Sforza e Bodmer hanno suggerito che il fatto che l'antropologia abbia scelto i suoi marcatori tra i caratteri morfologici esterni, a differenza dei marcatori sierologici e biochimici della genetica di popolazione, può avere contribuito ad aumentare le distanze antropologiche rispetto a quelle trovate con approcci genetici. Secondo questi autori, i caratteri esterni sono esposti agli occhi dell'antropologo nella stessa maniera in cui lo sono ‛agli occhi' della selezione: è molto più ragionevole supporre che risenta in modo adattativo delle condizioni climatiche un carattere cutaneo, come il colore della pelle, oppure scheletrico, come la conformazione corporea, piuttosto che un carattere interno come un antigene di gruppo sanguigno. In altre parole, gli antropologi avrebbero scelto i loro marcatori non tra caratteri qualsiasi, ma tra caratteri che, per gli stessi motivi che li rendevano particolarmente accessibili alla loro osservazione, erano anche particolarmente esposti all'ambiente esterno, cioè alla selezione. Questa, agendo in modo diverso su individui esposti ad ambienti diversi, avrebbe quindi causato la loro diversificazione razziale in senso adattativo. In questo modo l'antropologia ha misurato le distanze ‛ambientali' (più precisamente le distanze tra le conseguenze genetiche delle diversità di ambiente) più che le distanze genetiche ‛medie'. Ogni insediamento umano, e specialmente quelli in ecotipi estremi, ha dovuto mettersi molto in fretta l'abito adatto al suo ambiente, pena l'estinzione, e una risposta rapida e adeguata non si sarebbe potuta realizzare altro che con processi selettivi, certo non per azione del puro caso su una variabilità genetica a sua volta prodotta a caso. La selezione ha agito per i caratteri connessi con l'adattamento ad ambienti estremi (caldo, freddo, malaria, altitudine ecc.) con efficienza e rapidità paragonabili a quelle messe in atto dalla selezione artificiale nella genesi delle razze degli animali domestici, per i quali solo pochi millenni sono stati sufficienti a creare razze che differiscono, per i caratteri selezionati - e presumibilmente solo, o soprattutto, per quelli - in misura cospicua e appariscente, quale si osserva di regola solo tra gruppi sistematici molto lontani (basti pensare alle varietà di forme oggi esistenti all'interno di specie come quella del cane o del bue).

I genetisti invece hanno lavorato su caratteri interni e perciò relativamente protetti dall'azione dell'ambiente e meno suscettibili di evolvere in funzione di esso.

In sostanza, le divergenze evolutive riguardanti caratteri genetici come i polimorfismi sierologici e biochimici sono da attribuirsi quasi esclusivamente alla deriva genetica, mentre quelle dei caratteri antropologici sono state causate non solo dalla deriva genetica, ma anche - anzi soprattutto - dalla selezione, che è un fattore evolutivo molto più rapido ed efficiente. Se la microevoluzione nell'ambito della specie umana potesse ricominciare daccapo, è presumibile che si arriverebbe di nuovo a una sua diversificazione antropologica simile, almeno nelle grandi linee, a quella esistente (non è certo per caso che gli Eschimesi hanno caratteristiche antropologiche che li rendono resistenti al freddo), mentre la distribuzione degli alleli neutri o quasi neutri dell'antropologia genetica risulterebbe alla fine del tutto diversa da quella che conosciamo; infatti essa non è altro che una delle numerosissime distribuzioni possibili, pressoché equivalenti dal punto di vista evolutivo.

Gli antropologi hanno scelto i caratteri su cui concentrare la loro attenzione non solo tra quelli morfologici esterni, ma in più, nell'ambito di questo gruppo di caratteri preferenzialmente adattativi, hanno privilegiato quelli che meglio si prestavano a distinguere una razza dall'altra (cioè quelli con grande eterogeneità intergruppi e il più possibile omogenei all'interno dei gruppi), considerando quindi i caratteri poco distintivi come poco adatti ai loro scopi e quelli che si presentavano identici in tutti i gruppi umani come affatto inadatti per definizione. E, per una scienza che ha per scopo principale, o perlomeno come punto di partenza obbligato, la suddivisione della specie umana in gruppi, è proprio quello che si doveva fare e quindi non c'è nulla da eccepire: non sarebbe certo il caso di proporre come carattere antropologico il numero di occhi o di nasi per individuo. Tuttavia il fatto che questo sia stato un procedimento perfettamente giustificato e adeguato per quel determinato scopo non vuol dire che l'insieme dei caratteri studiati dagli antropologi sia rappresentativo dei caratteri umani; significa anzi il contrario: siccome un carattere si considera antropologicamente utile (o, più in breve, antropologico) solo se è ‛particolarmente diversificato' tra i vari gruppi umani, non è certo da un insieme di caratteri scelti con un criterio di questo genere, cioè dai caratteri antropologici, che si può valutare il grado ‛medio' di variabilità esistente tra le razze umane.