Regioni come reti di sistemi urbani

Regioni come reti di sistemi urbani

Partizioni regionali e dinamiche urbane: regioni istituzionali e regioni funzionali

I risultati della ricerca su amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, svolta a metà degli anni Novanta nell’ambito di un progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), portavano Lucio Gambi a scrivere: «la situazione territoriale odierna ci mostra una società che cambia radicalmente, e che però deve fare i conti con un disegno territoriale delle istituzioni politiche che si conserva a grandi linee immutato» (Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, 1995, p. 24). Oggi, a vent’anni di distanza, le cose non sono cambiate e i problemi che derivano da questa che Gambi chiamava «calcificazione» si sono aggravati. Va tuttavia notato che un certo divario tra dinamiche sociali e partizioni politico-amministrative è comunque inevitabile, perché dividere il territorio in regioni istituzionali significa fissare dei confini a un sistema di relazioni spaziali in evoluzione. Perciò, quand’anche in origine tali confini ritagliassero il territorio secondo le sue reali articolazioni demografiche e socio-economiche, queste ultime sarebbero comunque soggette a variazioni destinate con il tempo ad allontanarsi poco o tanto dal disegno della maglia amministrativa. Ovviamente la percezione di questa sfasatura e le criticità a essa connesse diventano più evidenti quando, come negli ultimi decenni, il cambiamento è stato più veloce e ha largamente modificato i vecchi assetti territoriali.

Per indagare il difficile rapporto tra ritagli amministrativi e dinamiche territoriali occorre chiedersi anzitutto quali siano i motori di queste ultime e vedere in che misura le regioni fanno onore al loro significato etimologico (regere, cioè governare). In altre parole: fino a che punto l’apparato politico-amministrativo regionale è in grado di agire sui motori del cambiamento territoriale? Se, come nell’utopia di Thomas More (1478-1535) o nelle intenzioni della vecchia pianificazione sovietica, questa capacità di governo e di controllo fosse pressoché totale, il problema non si porrebbe. Se si pone è perché in un regime liberal-democratico – specie se di indirizzo, come oggi, sempre più liberista – i ‘motori’ del cambiamento sfuggono in larga misura al controllo delle autorità regionali. Trattandosi di divisioni territoriali occorre poi chiedersi come questi ‘motori’ si collocano sul territorio, creando e modificando nello spazio i campi di forza e la distribuzione delle ‘masse’ demografiche ed economiche che la maglia amministrativa cerca di circoscrivere. La risposta è semplice, in quanto sono le città i principali motori del cambiamento, o almeno gli intermediari locali di dinamiche che agiscono su scale superiori, da quella nazionale a quella mondiale.

Allora la domanda può essere così formulata: in che misura la maglia territoriale amministrativa corrisponde alle aree di influenza delle città? Per rispondere occorre precisare che cosa si intende per città e per aree di influenza. Nell’ordinamento giuridico-istituzionale italiano non esistono città, ma solo comuni. È vero che nella recente riforma del titolo V della Costituzione (2001) è stato introdotto il concetto di ‘città metropolitana’ (già inutilmente previsto fin dal 1990 con la l. 142), ma, in attesa della sua attuazione, nessuno sa ancora che cosa sia. È certo invece che dalla metà del Novecento, in seguito alla dilatazione degli spazi urbanizzati, è venuta meno la corrispondenza della città con i confini del singolo comune. Oggi la città, piccola o grande che sia, è un sistema territoriale che si estende su un’area comprendente da una decina a qualche centinaio di comuni. Al di là di questi spazi intensamente urbanizzati ed edificati, il sistema urbano esercita poi la sua influenza su un territorio circostante più o meno vasto: quello che intrattiene con esso relazioni più intense rispetto ai rapporti che ha con altre città dello stesso rango ma più lontane. Tale influenza si misura guardando soprattutto ad alcuni fattori: la diffusione delle residenze periurbane, il raggio dei movimenti pendolari per lavoro e per servizi, la geografia dei legami di filiera e logistici tra imprese, il raggio di diffusione dei media cittadini (giornali, radio e televisioni locali). L’insieme di questi legami si traduce poi in una rete di infrastrutture che facilitano l’accesso al sistema urbano centrale (mono o multicentrico) da parte di chi vive e lavora nella sua area di influenza. I geografi hanno studiato da tempo questo fenomeno introducendo il concetto di regione funzionale come entità di fatto, distinta da quello di regione politico-amministrativa come ente giuridico.

Si tratta di due organizzazioni territoriali non necessariamente coincidenti, in quanto espressione di principi e di forze trainanti differenti, relativamente autonome, ma anche interagenti. Infatti, se è vero che l’azione politico-amministrativa guadagna in efficacia quando il suo ritaglio territoriale corrisponde a quello delle regioni funzionali, è altrettanto vero che queste ultime a loro volta sono in qualche misura indotte a modellarsi sulla distribuzione spaziale della rete dei servizi collettivi, delle infrastrutture e di altri fattori strutturanti che dipendono dalle decisioni e dai finanziamenti della pubblica amministrazione. La differenza tra la regione funzionale e quella istituzionale è anche una differenza di scala. Si può parlare di regione funzionale a tutte le scale: da quella locale corrispondente alla aree di gravitazione dei centri minori (per es. i ‘sistemi locali del lavoro’ dell’Istituto nazionale di statistica, ISTAT), a quella delle province italiane, delle regioni italiane, degli Stati, di grandi aggregati geopolitici, fino alla scala planetaria dominata dalla rete delle ‛città globali’. Per ognuna di queste scale esiste un centro urbano principale o una rete primaziale di città che generano il campo di forze della regione funzionale e ne guidano il cambiamento.

Invece, la regione istituzionale corrisponde a un unico livello di scala nella gerarchia territoriale politico-amministrativa, il 2° livello nella Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) europea, cioè quello della divisione amministrativa immediatamente inferiore allo Stato, salvo i casi in cui vengano riconosciute aggregazioni macroregionali a scopo statistico, come in Italia la nota ripartizione Nord-Ovest, Nord-Est, Sud e Isole. Quindi, da un lato, c’è una gerarchia di regioni funzionali, inscatolate le une nelle altre, corrispondenti ciascuna a una o più città di un certo rango gerarchico. Dall’altro le regioni istituzionali che in teoria dovrebbero corrispondere a un unico rango. In realtà, il ritaglio territoriale istituzionale individua, mettendole sullo stesso piano, unità funzionali appartenenti a due o tre ranghi diversi. Così per es., in Italia, regioni come la Lombardia con Milano, il Lazio con Roma o la Campania con Napoli occupano, anche nella gerarchia funzionale, il rango immediatamente inferiore a quello statale. Invece regioni come l’Umbria, le Marche o la Basilicata, facendo capo a sistemi urbani di livello inferiore, sono anch’esse di rango funzionale inferiore, fino al caso limite della Regione Valle d’Aosta, costituita da una sola provincia e che occupa un rango funzionale equivalente o addirittura inferiore a quello di molte province italiane.

In conclusione, mentre esiste una rete gerarchica di città corrispondente a un sistema di regioni funzionali distribuito su più livelli gerarchici, la partizione del territorio nazionale in regioni istituzionali pone su uno stesso piano della gerarchia politico-amministrativa regioni di livello funzionale diverso. Tenendo presente la complessa natura del rapporto ora delineato tra l’organizzazione funzionale dello spazio generata dalle città e l’impianto istituzionale regionale, in questo capitolo se ne esaminerà l’evoluzione a partire dagli anni che hanno preceduto l’attuazione delle regioni previste dalla Costituzione repubblicana.

Città e articolazione funzionale del territorio fino all’istituzione delle regioni

Carlo Cattaneo nel saggio La città considerata come principio ideale delle istorie italiane (1858) scriveva: «La città formò col suo territorio un corpo inseparabile. Per immemorial tradizione il popolo delle campagne, benché oggi pervenuto a larga parte della possidenza, prende tuttora il nome della sua città, sino al confine d’altro popolo che prende il nome d’altra città. In molte province è quella la sola patria che il volgo conosce e sente» (C. Cattaneo, La città come principio, a cura di M. Brusatin, 1972, p. 9). Un’affermazione del genere riferita al ‘paese delle cento città’, come allora era chiamata l’Italia, equivaleva a negare l’esistenza, se non l’utilità, di entità territoriali di livello superiore, come quello delle odierne regioni. Infatti, come esemplificava subito dopo lo stesso Cattaneo riferendosi alla sua Lombardia: « il nostro popolo […] mai non diede a sé medesimo il nome geografico e istorico di lombardo». Insomma quelle che attualmente sono chiamate regioni funzionali (che allora erano basate sui rapporti città-campagna in un contesto socioeconomico agricolo e protoindustriale) a quell’epoca erano riscontrabili solo a livello locale. Infatti, pochi anni dopo quello stesso livello venne fatto corrispondere alla divisione amministrativa del nuovo Regno d’Italia in province, mentre, com’è noto, fino alla Carta costituzionale del 1947 il significato istituzionale delle circoscrizioni regionali restò nei limiti assegnati agli originari ‘compartimenti statistici’ (chiamati ‘regioni’ solo dopo il 1912), individuati dal direttore della Giunta centrale di statistica Piero Maestri in occasione del primo censimento del 1861.

Questa situazione era però destinata a cambiare nella seconda metà del 19° sec. e sempre più in quello successivo, quando la trama delle tante piccole cellule territoriali giustapposte di cui parlava Cattaneo venne investita, disarticolata e riarticolata dal progressivo affermarsi della moderna economia industriale. I circuiti delle relazioni economiche, sociali e culturali, che dal Medioevo alla metà dell’Ottocento si chiudevano nel raggio di 10 o 20 chilometri attorno alle ‘cento città’, vennero progressivamente inglobati nei più vasti circuiti che si formavano a scale superiori prima con la rete ferroviaria, e poi via via con quella automobilistica stradale e con le autostrade, con lo sviluppo di telecomunicazioni, radio e televisione. Il mosaico delle piccole autonomie funzionali veniva così riorganizzato in una rete gerarchica di città a cui corrispondeva la formazione di un sistema di regioni funzionali a più livelli: locale, regionale, macroregionale, nazionale e, con la formazione dell’Unione Europea (UE), anche europeo.

Quando venne promulgata la Costituzione repubblicana questo processo era già avanzato, sebbene la rete urbana presentasse ancora una distribuzione geografica piuttosto squilibrata. Nel Nord le maggiori città – Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia e Trieste – avevano già da tempo legato a sé con relazioni di dipendenza gerarchica le numerose città piccole e medie dei loro intorni territoriali, dando così origine a una trama di regioni funzionali non molto diversa da quella delle future regioni istituzionali. Nel Centro questa gerarchizzazione della rete urbana si limitava alle parti della Toscana e del Lazio controllate funzionalmente da Firenze e da Roma, mentre in tutto il resto perdurava l’organizzazione cellulare delle ‘cento città’. Nel Mezzogiorno, che secondo Saverio Nitti (1878-1953), all’inizio del Novecento, era ancora simile al vecchio regno borbonico senza strade e senza città, la trama delle città rimaneva molto rarefatta, sebbene l’economia del latifondo avesse dato origine a numerosi agglomerati con decine di migliaia di abitanti, che però non erano vere città, ma semplici dormitori di salariati agricoli. Solo attorno a Napoli, a Bari e nella Sicilia orientale cominciava a delinearsi una rete funzionale di città di livello sovralocale. Questa era la situazione, quando i legislatori costituenti dettarono nell’articolo 131 l’elenco delle regioni istituzionali che, con la sola aggiunta successiva del Molise, corrispondono a quelle odierne. Esso ricalca all’incirca la lista dei vecchi compartimenti di Maestri, cioè una partizione a scopo statistico datata di ottanta e più anni, durante i quali, come s’è detto, l’organizzazione funzionale del territorio italiano era assai cambiata. In un saggio del 1964, Gambi (Compartimenti statistici e regioni costituzionali) si interroga su questo «acritico conformismo» e a tal scopo cerca di capire, attraverso un attento esame degli atti dell’Assemblea costituente, che idea di regione avessero in mente i costituenti, visto che il vecchio titolo V (come d’altronde anche quello di recente riformato) non dice nulla al riguardo, mentre l’elenco dell’art. 131 suggerisce una quantità di possibili definizioni, molte delle quali in contrasto tra loro. In realtà dal dibattito costituente emergono criteri piuttosto vaghi. Si dice per es., come in un intervento di Angelo Carboni all’Assemblea costituente, che le regioni devono avere «una struttura organica etnograficamente, storicamente, economicamente, geograficamente». Molti parlano di regioni «storiche», corrispondenti alle «nostre tradizioni». Molti si esprimono in forma dubitativa e lamentano la mancanza di indagini più approfondite, ignorando quelle che alcuni geografi come Olinto Marinelli (1874-1926) e Aldo Sestini (1904-1988) avevano già prodotto. Ma poi si finisce per aderire a quanto sosteneva Epicarmo Corbino (1890-1984), cioè che le regioni erano quelle delle «pubblicazioni ufficiali statistiche». Di qui il giudizio di Gambi sul predetto articolo 131, «ove la mancanza di chiarimento sui concetti di regione e di studio delle condizioni reali dei complessi regionali fu coperta da un meschino nozionismo desunto dai primi gradi scolastici» (Gambi 1964, p. 185). Un giudizio piuttosto severo, ma non infondato per quanto riguarda il ritardo culturale dei nostri politici su questi temi, che in Paesi come il Regno Unito e la Germania già nella prima metà del secolo erano stati oggetto di studi e dibattiti, in qualche misura presenti anche nella letteratura geografica e urbanistica italiana di quegli anni.

Quando parecchi anni dopo, nel 1971, le regioni cominciarono a funzionare, esse si trovarono dunque a operare secondo una partizione territoriale che, almeno nel Centro-Sud era piuttosto lontana da quella organicità che alcuni costituenti avevano auspicato e che il ‘miracolo economico’ (1958-63) aveva reso ancora più problematica. Le protagoniste del ‘miracolo’ furono infatti le città maggiori, che, con le loro diramazioni lungo i principali assi del traffico pedemontani e costieri, attrassero milioni di immigrati dalle campagne e dalle stesse città minori. In quegli anni, nonostante il forte incremento naturale della popolazione, il 76% dei comuni italiani registrò un saldo demografico negativo. Al censimento del 1971 negli otto maggiori sistemi urbani del Paese – Milano, Napoli, Roma, Torino, Firenze, Palermo, Bologna e Bari – si concentrava il 37,8% della popolazione italiana, un valore quasi quattro volte maggiore di quello riscontrabile nell’ultimo censimento prebellico (1936). La forte crescita economica trainata dall’industria aveva anche messo in moto un sistema di scambi che per la prima volta – anche grazie alla motorizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture – copriva l’intero Paese con una fitta rete di relazioni funzionali, i cui nodi erano appunto le città. Tale rete era squilibrata per quanto riguarda il peso e il dinamismo dei suoi vari livelli gerarchici, con un indebolimento generale dei centri piccoli e medi a vantaggio del livello superiore formato da una dozzina di grandi sistemi urbani. Poiché essi organizzavano lo spazio circostante in altrettante regioni funzionali, si cominciò a delineare una sfasatura tra queste e le 19 regioni istituzionali previste. Alcune di esse, come la Valle d’Aosta, l’Umbria e le Marche erano totalmente assorbite nei campi di polarizzazione di grandi città appartenenti a differenti regioni. Altre, come il Trentino-Alto Adige, l’Abruzzo-Molise, la Basilicata e la Sardegna lo erano solo in parte, mentre la Calabria ne rimaneva praticamente fuori. In compenso il territorio della Sicilia si divideva tra due grandi regioni funzionali facenti capo a Catania e Palermo.

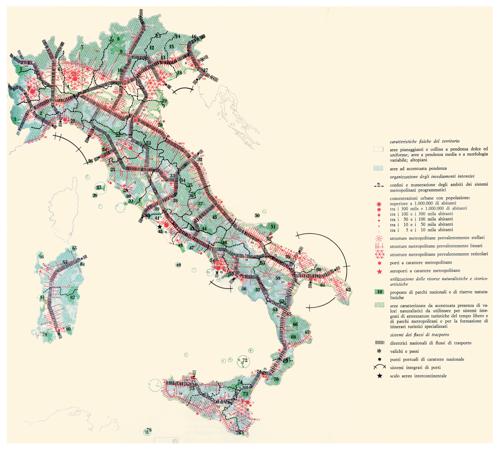

Negli anni Sessanta i governi di centrosinistra si erano posti per la prima volta in modo sistematico il problema del rapporto tra sviluppo economico e organizzazione territoriale. Nel 1969 il Ministero del Bilancio e della Politica economica inserì nel Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75 una previsione decennale nota come Progetto 80, che si proponeva di innervare il territorio nazionale con una rete di 30 «sistemi metropolitani» formata da 9 grandi sistemi urbani riconosciuti come già esistenti (detti «aree metropolitane»), da 6 «sistemi di riequilibrio» da attivare nelle zone a essi adiacenti e da 15 «sistemi alternativi» da sviluppare nelle zone più lontane dalle aree metropolitane (fig. 1). Per ognuno di questi 30 sistemi metropolitani programmati venivano individuati ambiti territoriali di «gravitazione», i cui confini in vari casi non coincidevano con quelli delle regioni istituzionali. Per es. il sistema dell’Adige e del Garda metteva insieme Trentino-Alto Adige con parti del Veneto e della Lombardia. L’Umbria veniva inclusa in un sistema umbro-alto laziale, il Molise in un sistema molisano-alto pugliese, ed era previsto un sistema dello Stretto a cavallo tra Calabria e Sicilia.

Dunque negli stessi anni in cui i governi di Centro-Sinistra approvavano le leggi attuative dell’ordinamento regionale – entrato poi in vigore con le elezioni dei Consigli (1970) e l’approvazione degli statuti (1971) – un dicastero chiave di questi stessi governi (allora guidato da Antonio Giolitti, particolarmente attento al rapporto tra società, economia e territorio), elaborava un documento programmatico che non si poneva il problema del rapporto tra sviluppo economico-sociale, reti urbane e nuovo assetto regionale.

Le spiegazioni possono essere varie. La più spietata è certamente quella di Manfredo Tafuri, che del Progetto 80 scrisse: «più ideologico che tecnico, questo documento rimane, fra le aspirazioni frustrate della programmazione italiana, a testimoniare i limiti soggettivi degli intellettuali che avevano sentito come nuovo dovere ricollocare le proprie competenze in un quadro di concreto intervento politico» (Tafuri 1982, p. 129). Con più indulgenza si può affermare che l’impostazione territoriale del progetto aveva un vizio di origine, rivelato dal titolo stesso dell’allegato a essa dedicato Le proiezioni territoriali del Progetto ’80 del 1971 (a cura del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica), quello cioè di considerare gli assetti e le circoscrizioni territoriali come semplici ‘proiezioni’, cioè come variabili dipendenti da quelle economiche invece che parte attiva e posta in gioco dello sviluppo economico stesso. Si tratta di un errore speculare a quello dei padri costituenti: se essi avevano trascurato il valore funzionale della partizione regionale, gli estensori del Progetto 80 sembravano ora sottovalutare il ruolo delle nuove regioni nella programmazione territoriale.

La Terza Italia e la formazione di una rete urbana gerarchica e interconnessa

Negli anni Settanta, mentre il Progetto 80 rimaneva, come si disse, un ‘libro dei sogni’, il riequilibrio territoriale che esso si proponeva di ottenere cominciò a realizzarsi spontaneamente, anche se in forme del tutto diverse. Dopo la crisi petrolifera del 1973 e la connessa crisi della grande industria, le migrazioni interne verso le grandi città si ridussero drasticamente e ricominciarono a crescere i centri minori. Tra il 1975 e il 1980 un po’ più della metà dei comuni italiani registrò un aumento della popolazione, invertendo la tendenza della fase precedente (L’Italia emergente, 1983). Questo inatteso fenomeno, che prese il nome di controurbanizzazione, si presentò in quegli anni in tutti i Paesi industrializzati. Esso risultava dalla deconcentrazione delle attività produttive conseguente alla transizione dal modello fordista, basato sull’agglomerazione degli impianti, a quello postfordista, incentrato su un’organizzazione flessibile delle filiere, che si traduceva poi in una localizzazione decentrata della produzione manifatturiera e dei più comuni servizi a essa connessi. In Italia questa svolta epocale investì il territorio in modo diseguale, dando origine a una nuova partizione funzionale a livello macroregionale, quella delle tre Italie (Bagnasco 1977) che individuava una Terza Italia, formata dalle regioni del Nord-Est e del Centro, superando così sia la vecchia divisione ‘statistica’ del Paese in Nord, Centro e Sud, sia quella, ancora più semplificata, tra un Centro-Nord industrializzato e ‘moderno’ e un Sud agricolo e ‘arretrato’.

Nel Nord-Ovest, dominato dal ‘triangolo industriale’ fordista, persisteva una organizzazione territoriale polarizzata, anche se i grandi magneti metropolitani si erano per così dire indeboliti e i loro comuni centrali (Milano, Torino e Genova) perdevano abitanti. La grande novità degli anni Settanta era appunto rappresentata dalla Terza Italia. Qui lo sviluppo di sistemi locali di piccole e medie imprese, specializzate nelle varie branche del made in Italy e sovente organizzati in veri e propri ‘distretti industriali’, aveva dato origine a una crescita demografica diffusa attorno ai centri urbani minori: una sorta di rivincita delle ‛cento città’, dove ora si localizzavano i servizi a sostegno delle attività produttive locali. Rimanevano poi le regioni del Sud che in quegli anni, con la riforma agraria, gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nell’agricoltura e nei ‘poli di sviluppo’ industriali, l’ammodernamento delle infrastrutture e della rete dei servizi collettivi, avevano ridotto in parte il loro storico divario rispetto al Centro-Nord. L’indicatore sintetico della qualità della vita nel Mezzogiorno, fatta uguale a 100 la media del Centro-Nord, passava da 55 nel 1951 a 72 nel 1981 (La rivalorizzazione territoriale in Italia, 1986). Ma il nuovo modesto benessere non s’accompagnava alla crescita produttiva. Nello stesso periodo il Prodotto interno lordo (PIL) per abitante rimaneva fermo a circa la metà di quello del Nord-Ovest, mentre tra il 1961 e il 1981 le regioni della Terza Italia riducevano il loro distacco dal 30% al 10% .

Nel Mezzogiorno, se si escludono poche aree lungo la fascia adriatica, la controurbanizzazione non era generata dalla diffusione di sistemi di piccole e medie imprese, ma dal trasferimento di risorse pubbliche solo in parte coerenti con obiettivi di sviluppo e per il resto a sostegno di quello che Ada Becchi descriveva in quegli anni come sistema ‘agro-assistenziale’. Questo sistema, largamente clientelare, capace tuttavia di assicurare un minimo di benessere a una popolazione priva ormai di sbocchi migratori, favoriva anch’esso una crescita demografica spazialmente diffusa, anche se per cause diverse da quella delle altre due Italie. Comuni però a tutto il territorio nazionale erano stati, fin dagli anni Sessanta, i grandi progressi delle infrastrutture tecniche e sociali (in particolare scuola e sanità), risultato delle politiche di welfare che avevano esteso agli spazi periferici la fruibilità dei territori per le famiglie e per le imprese. Sempre nel Mezzogiorno queste politiche avevano potenziato il ruolo degli agglomerati minori, molti dei quali si erano trasformati da semplici borghi rurali o da ‘città contadine’ in centri di servizi con funzioni urbane moderne.

Come nella precedente fase di polarizzazione questi grandi cambiamenti nell’assetto territoriale del Paese si accompagnarono a notevoli trasformazioni della rete urbana. La depolarizzazione e la conseguente controurbanizzazione avevano favorito la ripresa di un certo numero di città piccole e medie, non più solo come nuclei delle ‘piccole patrie’ care a Cattaneo, ma come nodi di relazioni sovralocali che i sistemi produttivi dei loro territori intrattenevano a scala sovralocale e sovente a scala globale. E poiché queste relazioni erano sovente mediate da centri di livello superiore – sedi dei grandi istituti di credito e di altri servizi specializzati – ciò aveva portato a un rafforzamento delle gerarchie urbane. I maggiori centri metropolitani, mentre riducevano gli addetti nelle attività manifatturiere e quindi anche la popolazione, attraevano e concentravano le attività terziarie di livello superiore, rafforzando così il loro controllo sull’intero territorio nazionale. In particolare Milano e Roma si dividevano questa leadership nazionale, lasciando poche altre funzioni primaziali a città come Torino, Genova, Trieste, Bologna. Nello stesso tempo, ai livelli funzionali medi e inferiori si erano andate affermando certe specializzazioni locali nel campo dei servizi per le imprese, del commercio, dei trasporti, delle manifestazioni culturali e in altre attività terziarie di livello medio-alto, per cui si erano rafforzati i legami orizzontali tra centri dello stesso rango. Tra il 1970 e il 1990 si era così formata una rete urbana sempre più interconnessa, che travalicava non solo i confini delle regioni istituzionali, ma anche quelli delle regioni funzionali dei primi anni Settanta.

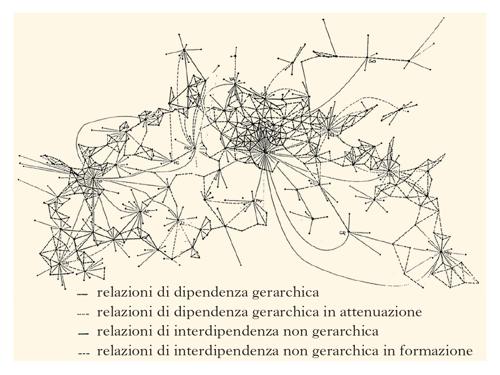

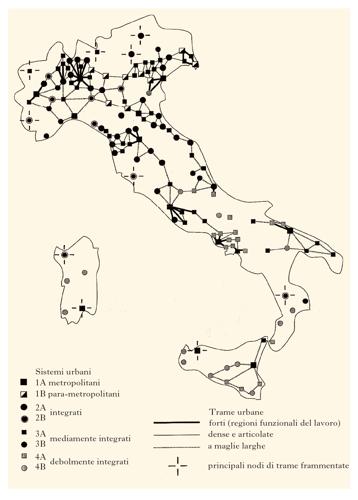

Queste caratteristiche venivano messe in evidenza nello studio sulle città compreso nel progetto finalizzato del CNR Economia italiana (con responsabile Giorgio Fuà). Come si può vedere in figura 2 il Nord-Ovest presenta un elevato grado di interconnessione e di addensamento, specie attorno a Milano e Torino. La rete continua a essere densa e connessa nel Nord-Est pedemontano, lungo l’asse emiliano-romagnolo e quello costiero adriatico centrale. L’Appennino tosco-emiliano e poi ancora quello umbro-laziale creano invece una discontinuità nella trama urbana che, al di là della dorsale appenninica, si sviluppa sul versante tirrenico e lungo la valle del Tevere con un forte addensamento nel Valdarno. La rete si prolunga quindi a sud, raggiungendo e collegando tra loro i sistemi metropolitani di Roma e di Napoli, attorno ai quali si hanno addensamenti e connessioni rilevanti. Nel resto del Mezzogiorno la rete si rarefà pur presentando ancora interconnessioni significative nel sistema pugliese-lucano e nella Sicilia sud-orientale. La figura 3, che riguarda le relazioni tra centri minori del Piemonte e della Lombardia, mostra come già negli anni Ottanta una rete interconnessa si fosse formata persino ai livelli inferiori della gerarchia urbana, generando trame continue, il cui disegno sembra anch’esso ignorare i confini delle regioni istituzionali.

Dopo circa vent’anni di esercizio delle autonomie regionali, in conclusione, non c’era stata convergenza dell’assetto istituzionale con quello funzionale, cioè con l’organizzazione territoriale dell’economia e della società, rispecchiato dal disegno della rete urbana ai suoi vari livelli.

I notevoli cambiamenti intervenuti nell’articolazione funzionale delle città e dei territori presentavano scarsissime correlazioni con quella dell’apparato politico- amministrativo regionale. Anzi in alcuni casi la maggiore dipendenza funzionale di alcune regioni (o parti di regioni) più deboli da altre più forti mostrava una crescente divaricazione tra le due e, in definitiva, la difficoltà delle regioni di incidere sulla struttura socio-economica dei territori e di guidarne le trasformazioni. Questa inefficacia doveva manifestarsi in modo sempre più evidente con l’affermarsi a tutti i livelli territoriali dei processi di globalizzazione.

Città e regioni nella competizione globale

I principali cambiamenti nel rapporto tra città e regioni degli ultimi due decenni sono strettamente legati al fenomeno della globalizzazione, inteso come ‘compressione spazio-temporale’ che permette la connessione di ogni luogo del pianeta con qualsiasi altro in tempo reale o comunque molto breve. Vengono così a cadere molte delle barriere che prima compartimentavano i circuiti dell’economia, della finanza, della comunicazione, delle relazioni politiche, sociali e culturali. Fino agli anni Ottanta era stato lo stesso funzionamento del mercato a produrre coesione territoriale a livello regionale e statale, in quanto ‘attrito della distanza’ e altre impedenze geografiche rendevano conveniente contenere entro queste scale molti circuiti economici che oggi, grazie all’informatica, alle telecomunicazioni e alla grande mobilità delle persone e dei beni, sono divenuti planetari. Prima i mercati erano in buona parte chiusi in spazi circoscritti su cui si potevano modellare gabbie istituzionali utili – e in alcuni casi necessarie – per il loro funzionamento. Questo in Italia si era verificato su scala nazionale con l’unificazione dei circuiti economici conseguente allo sviluppo industriale postbellico. Su scala regionale, la situazione era diversa: c’era stato un certo autocontenimento dei flussi solo entro alcuni spazi funzionali i quali avevano nell’insieme scarsa corrispondenza con i compartimenti istituzionali. Se quindi già in passato le regioni italiane non riuscivano a controllare e governare le relazioni funzionali entro i propri confini, d’ora in avanti sarebbe stato sempre più difficile farlo, dal momento che i flussi di persone, beni, denaro e informazioni tendevano a essere unificati in una nuova gerarchia di territori e reti, dominata da organizzazioni globali. Nell’ambito di tale gerarchia i rapporti di dominanza e dipendenza ridisegnavano le divisioni dello spazio alle diverse scale (rescaling), indebolendo le capacità di controllo a certi livelli e rafforzando l’autonomia funzionale di altri livelli, tra cui soprattutto quello urbano.

La città, non solo come istituzione municipale, ma come ‘attore collettivo’, formato dai soggetti locali pubblici e privati operanti nel più vasto sistema urbano-metropolitano, è ora chiamata a rispondere alle sfide indotte dalla globalizzazione che, eliminando le barriere protettive del passato, delocalizza a scala mondiale produzioni e servizi mettendo le città stesse direttamente in competizione tra loro nella corsa a questa redistribuzione. Il ruolo principale del sistema urbano non è più – come ancora nei primi anni Settanta – quello di creare condizioni di vita accettabili per i lavoratori dell’agglomerato fordista, ma quello di rendere il suo spazio attrattivo per imprese e investitori che operano a scala globale. Perciò la città – e soprattutto la grande città – si deve rimodellare come ‘motore di sviluppo’, attraverso politiche di riqualificazione infrastrutturale, ambientale, estetica e socio-culturale. Il modello di riferimento diventa quello della ‘città imprenditrice’, già teorizzato e praticato negli Stati Uniti. Anche le istituzioni pubbliche come musei, teatri, università e simili, in quanto inserite nelle reti lunghe della conoscenza e della cultura sono chiamate a competere a scala globale, o almeno europea. Tuttavia nelle città europee il peso delle istituzioni pubbliche, del governo locale, regionale e statale, e quello del terzo settore, fa sì che molte istanze e priorità, anche non strumentali allo sviluppo economico, entrino ancora nelle agende locali.

Il rapporto che le reti globali, sempre più autonome, instaurano con i sistemi territoriali, sempre meno capaci di controllarle, non è però di semplice dipendenza, ma di interazione selettiva. È vero che i territori non controllano più i flussi (specie quelli intangibili), ma le reti di questi flussi e delle organizzazioni transnazionali deterritorializzate che li gestiscono hanno la necessità di ‘ancorare’ i loro ‘nodi’ (imprese, centri di ricerca, operatori finanziari ecc.) ai territori che offrono loro vantaggi specifici nella competizione globale. Ciò porta conseguenze sostanziali sull’articolazione (e disarticolazione) regionale dei territori. Ogni parte di essi, in quanto sede di attori locali che si collegano in qualche modo a reti globali (per esportare e importare merci, per attrarre investimenti, per partecipare a programmi di ricerca, per scambi culturali ecc.), tende ora a rendersi funzionalmente indipendente dalle entità territoriali di cui geograficamente fa parte. Molte città hanno così cominciato a muoversi come attori sulla scena internazionale senza la mediazione delle regioni e anche senza quella dei governi nazionali, anzi talvolta addirittura contro gli interessi di questi. Secondo una ricerca sulle funzioni internazionali presenti nei 740 ‘sistemi locali del lavoro’ ISTAT, corrispondenti ad aree gravitanti su centri urbani anche piccoli (Il sistema urbano italiano nello spazio unificato europeo, 1997), già a metà degli anni Novanta ben 415 di essi presentavano almeno una delle 20 funzioni internazionali considerate. Ciò significa che in più della metà dei sistemi locali italiani c’erano già allora soggetti privati e pubblici che intrattenevano rapporti diretti con reti sovranazionali, tendenzialmente globali.

Negli anni successivi in molti casi tali soggetti si faranno promotori di azioni rivolte a promuovere lo sviluppo del sistema urbano nel suo complesso, in modo da migliorarne o almeno mantenerne la posizione nella competizione internazionale. Di queste tendenze sono espressione il marketing urbano e i piani strategici. Del primo si può parlare solo in modo metaforico, perché la città è un bene comune che non si può vendere come una merce. Né esso va confuso con il marketing immobiliare, che riguarda la vendita di edifici. È tuttavia una metafora significativa, perché suggerisce l’idea che il futuro della città dipenda dalla sua capacità di adattarsi al mercato, di competere per il suo sviluppo e di riqualificarsi per competere, anche se ciò finirà in molti casi per incidere negativamente sul benvivere di una parte dei suoi abitanti, in termini di congestione, disoccupazione, costo della vita, degrado ambientale e così via.

I piani strategici sono azioni molto più complesse: qui basterà ricordare che la pianificazione strategica deriva dalle esperienze competitive delle grandi imprese. Essa assume una visione dinamica sia della realtà su cui si vuole intervenire sia del processo decisionale che prefigura l’intervento e si basa su una serie di ipotesi su come è probabile che una molteplicità di attori agiscano, reagiscano e interagiscano in vista degli obiettivi che si vogliono raggiungere in una prospettiva temporale media di almeno una decina di anni. Il piano strategico urbano è quindi un procedimento di cooperazione negoziale tra attori pubblici e privati, che ha come obiettivo generale la riqualificazione e lo sviluppo competitivo della città. A tale scopo esso produce anzitutto una visione condivisa su un futuro possibile e auspicabile e la traduce poi in un documento programmatico, che può prendere la forma di un patto sottoscritto dai partecipanti, pur mantenendo il carattere di piano-processo aperto, in cui il programma è soggetto a verifiche e aggiustamenti con l’evolvere delle situazioni. In Europa uno dei primi piani strategici urbani è stato quello di Barcellona, che mirava a una riqualificazione della città in occasione dei Giochi olimpici del 2009. Assieme ad altri (Lione, Stoccarda, Glasgow ecc.) esso divenne un modello seguito anche in Italia, dove a partire da quello di Torino (1998-2000) si moltiplicarono i piani strategici, soprattutto nelle città medie e medio-piccole, oggi riunite nell’Associazione RECS (Rete delle città strategiche). Il successo della pianificazione strategica sta a dimostrare come negli anni Novanta una logica conformativa della pianificazione e della gestione urbana, che imponeva comportamenti conformi alle norme dettate dall’autorità pubblica, abbia ceduto il passo a una logica performativa, orientata cioè ai risultati, nel caso italiano allo sviluppo economico e al posizionamento competitivo della città, attraverso strategie non più decise da un’unica autorità pubblica, ma negoziate con attori pubblici e privati operanti a diverse scale, cioè con una governance multilivello.

La svolta della competitività globale fu ben presente nel programma di studi e di proposte sul ‘federalismo unitario e solidale’che la Fondazione Giovanni Agnelli sviluppò tra il 1992 e il 1996. Il suo direttore, Marcello Pacini, nel presentare i risultati di tale programma, scriveva: «Il ruolo centrale delle economie territoriali all’interno della riorganizzazione mondiale dell’economia è stato più volte sottolineato nelle nostre ricerche e descritto come una caratteristica peculiare di una nuova fase della competizione internazionale che non riguarda più solamente le imprese, ma coinvolge appunto i territori. Proprio la necessità che ciascun territorio ha di rafforzare tutti gli strumenti a sua disposizione per tenere o migliorare la propria posizione sui mercati internazionali determina una spinta verso il decentramento e verso l’autogoverno» (Un federalismo dei valori, 1996, p. 5). Di qui la proposta di un ‘ridisegno regionale’ che tendeva a far corrispondere le regioni istituzionali con quelle funzionali, riducendone il numero da 20 a 12 e modellandone l’articolazione su quella della rete urbana di livello superiore, formata dalle ‘città metropolitane’ di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. Infatti «le problematiche derivanti dall’evoluzione delle città e delle reti urbane suggeriscono di non dimenticare in sede di riforma tutta la complessa questione dell’interazione-integrazione tra la scala e le funzioni dei governi regionali e le esigenze di collaborazione tra i grandi governi metropolitani» (p. 137). Il riferimento è qui alla l. 8 giugno1990 nr. 142 che al capo VI disponeva l’istituzione delle «aree metropolitane», nuovi enti territoriali intermedi, formati ciascuno da una «città metropolitana» e da un certo numero di comuni adiacenti, che le regioni avrebbero dovuto individuare (ciò che poi non è mai avvenuto).

Qui preme sottolineare come lo studio della Fondazione Agnelli cogliesse per la prima volta la vitale importanza del legame tra le reti urbane, l’articolazione funzionale del territorio e la sua partizione in regioni istituzionali: un rapporto che era stato ignorato dai costituenti e che anche i redattori del Progetto 80 avevano sottovalutato. Non solo, ma nel progetto federale della stessa Fondazione le varie funzioni del governo nazionale avrebbero dovuto ridistribuirsi tra le città metropolitane, realizzando un modello inedito di ‘capitale reticolare’. Se in un Paese che dopo più di vent’anni aspetta ancora che entrino in funzioni le ‘città metropolitane’ quest’ultima proposta era chiaramente utopistica, rimane invece del tutto attuale il richiamo alla rete urbana come armatura della trama regionale, rivolta a garantire ai vari territori una sufficiente fruizione di ‘effetto metropolitano’ e alle grandi città un adeguato ‘spazio di influenza’.

La rete delle città italiane nel contesto europeo

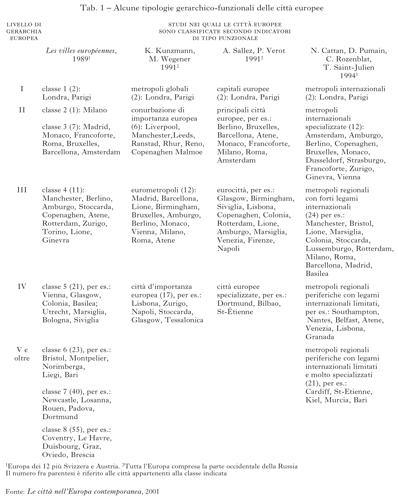

Fin dagli anni Ottanta le città americane e poi quelle europee, come s’è già visto a proposito dei piani strategici, cominciano a chiedersi quale posto occupino rispetto alle loro possibili competitrici, nell’ottica di mantenere o migliorare la loro posizione. Tra il 1989 e il 1994 sono pubblicati parecchi studi che classificano le città europee usando, oltre al numero di abitanti, indicatori di tipo funzionale come la dotazione di infrastrutture e di servizi specializzati, la presenza di grandi banche, imprese, centri di ricerca e altre istituzioni culturali, l’intensità degli scambi internazionali e simili. Nella tabella 1 vengono sintetizzati i risultati di alcuni dei più significativi di questi studi.

Tutti concordano nell’attribuire il livello massimo, quello delle cosiddette ‛città globali’, solo a Londra e Parigi. La rete italiana comincia a essere rappresentata al secondo livello da Milano e Roma, mentre le altre maggiori città italiane (Napoli, Torino, Genova, Bologna, Palermo, Catania, Bari, Firenze ecc.) compaiono al terzo o quarto rango della gerarchia europea. Va tuttavia notato che in questi ranghi intermedi le città italiane, come quelle tedesche, sono di regola più numerose di quelle di altri Paesi. L’Italia, come la Germania si caratterizza infatti per un policentrismo urbano a tutti i livelli, da quello delle ‘metropoli europee’ a quello delle piccole città di provincia, molte delle quali eredi della ‘fioritura urbana’ medievale. Queste classifiche sono solo un primo passo per valutare le capacità competitive delle città. Per capire meglio il loro ruolo occorre esaminare i rapporti che i soggetti pubblici e privati operanti in esse intrattengono con il resto del mondo alle diverse scale. Va tenuto presente che le città, non solo in senso fisico, ma anche come aggregati sociali, non sono entità mobili come i flussi di cui si alimentano e sono invece molto stabilmente legate al suolo. Come nel passato esse continuano in qualche modo a essere radicate in un territorio, anche se in forme piuttosto diverse dal vecchio modello di Cattaneo. La principale differenza deriva dal fatto che le città sono oggi, molto più che in passato, sistemi aperti che intrattengono con l’esterno scambi di materia, energia, popolazione, beni, servizi, denaro, informazioni. In quanto collegate tra loro da analoghe interazioni, esse formano, come s’è detto, delle reti che funzionano da tessuto connettivo dei territori, a maglie più o meno larghe, a seconda delle diverse situazioni territoriali e del grado di dispersione delle funzioni urbane.

Come infrastrutture connettive esse svolgono due azioni essenziali. La prima riguarda la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità locali. Per svolgere bene questo ruolo la rete urbana deve essere diramata e diffusa sul territorio, deve modellarsi quantitativamente e qualitativamente sulle differenziazioni fisiche, storiche e culturali di esso, sulle divisioni del lavoro esistenti e prevedibili in relazione alle potenzialità locali e regionali. La seconda è quella di unificare i circuiti regionali e nazionali e di collegarli con quelli internazionali; sotto questo aspetto la rete delle città deve connettere il più efficacemente possibile le diverse parti del territorio favorendo la mobilità delle persone, l’interazione sociale e culturale, la circolazione delle informazioni, delle innovazioni, dei capitali e delle merci, la formazione di un’offerta differenziata di servizi e l’accessibilità a essi. La prima azione vede la città come fenomeno geograficamente molto distribuito, la seconda tende a formare e a rafforzare sempre di più un livello metropolitano forte, tendenzialmente accentrato. Questi due movimenti, centrifugo e centripeto non si escludono a vicenda. Al contrario: dal loro contemporaneo e parzialmente conflittuale sviluppo deriva la dialettica che assicura il miglior svolgimento delle due azioni suddette, che sono poi la ragion d’essere delle città.

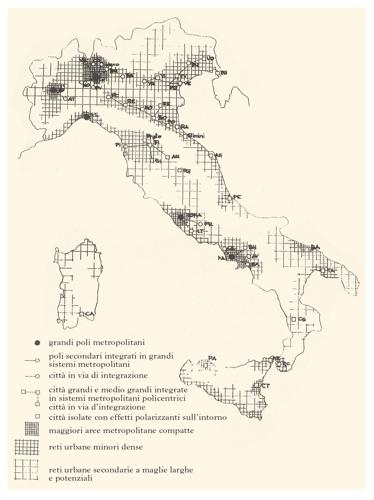

Uno studio svolto tra il 1994 e il 1996 (Il sistema urbano italiano nello spazio unificato europeo, 1997) ha indagato il ruolo delle città italiane sotto questo duplice aspetto. I maggiori sistemi urbani italiani sono stati raggruppati in classi tenendo conto, sulla base di vari indicatori statistici, di due ordini di relazioni geografico-spaziali: quelle di lunga distanza, o di rete (in cui ogni città agisce come ‘nodo’ di interazioni sovraregionali) e quelle di prossimità, o territoriali, in cui le città interagiscono alla scala regionale e subregionale con il territorio circostante. Le prime operano in uno spazio di flussi di dimensioni planetarie, nel quale le interazioni, assai poco influenzate dalla distanza fisica, riflettono la divisione del lavoro a scala sovraregionale e indicano quindi il grado di integrazione nelle reti globali dei sistemi urbani a cui fanno capo. Le seconde si svolgono invece in uno spazio territoriale, dove l’attrito della distanza, le forme fisiche (rilievi, pianure, coste) e le eredità storiche esercitano condizionamenti rilevanti; esse riflettono il grado di coesione regionale dei sistemi urbani.

Pur agendo a più scale e in modo diverso, questi due gruppi di relazioni non si escludono, ma interagiscono nei rispettivi ambiti: le interazioni di rete trasformano lo spazio fisico territoriale, e i radicamenti della città in tale spazio locale possono promuovere oppure ostacolare l’accesso alle reti globali. La figura 4 offre un’immagine geografica di questa classificazione. In essa si distinguono diversi tipi di sistemi urbani, a seconda del grado in cui svolgono le due grandi azioni combinate suddette: quella di essere nodi di reti globali e al tempo stesso attori di coesione territoriale. Alla data delle fonti statistiche utilizzate nello studio (primi anni Novanta) si otteneva la seguente classificazione, ancor oggi in buona parte valida:

a) 12 sistemi metropolitani, di cui sette più forti (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Firenze e Bari) e altri cinque funzionalmente un po’ più deboli, anche se di notevoli dimensioni (Palermo, Genova, Venezia, Cagliari, Catania).

b) 9 sistemi parametropolitani, corrispondenti a poli urbani medio-grandi (Trieste, Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Vicenza, Udine, Parma e Modena).

c) 41 sistemi urbani integrati, di cui 32 città, tutte del Centro-Nord che fanno parte di corone metropolitane o che (per es., Perugia e Bolzano) sono poli centrali di regioni relativamente ‘periferiche’, a cui se ne aggiungono 9 a componente territoriale debole, rispetto al ruolo che esse svolgono nelle ‘reti lunghe’.

d) 53 sistemi urbani mediamente integrati, di cui 8 con funzioni territoriali deboli rispetto a quelle di rete.

e) 33 sistemi urbani debolmente integrati, di cui 15 (tutti del Mezzogiorno, eccetto Rovigo) presentano interazioni di rete deboli o nulle e un ruolo di coesione e propulsione dello sviluppo territoriale molto limitato.

Nella figura sono anche rappresentate le relazioni (di complementarietà, di gravitazione per lavoro e per servizi ecc.) che legano le città tra loro, distinte a seconda della loro intensità e densità. Si hanno così:

a) Sistemi regionali metropolitani: alcuni fortemente monocentrici (quelli centrati su Torino, Milano, Roma, Napoli), altri organizzati attorno a poli dominanti in una trama urbana regionale più equilibrata (Bologna, Firenze, Bari), altri ancora con una struttura metropolitana bipolare (Padova e Venezia, Udine-Trieste).

b) Sistemi subregionali metropolitani: sono quelli di Genova, Cagliari, Palermo e Catania, tutti monocentrici, con una connessione e una capacità di controllo più limitate sulla rete urbana regionale.

c) Trame regionali dense e articolate: zone a elevata densità di sistemi metropolitani, parametropolitani e urbani di diverso livello, parzialmente connessi da flussi di vario tipo. Corrispondono alle tre grandi aree: padano-veneta, emiliano-romagnola e della Toscana settentrionale. A queste caratteristiche si avvicina anche un’area latino-campana derivante dalla tendenziale fusione delle regioni funzionali metropolitane di Roma e di Napoli-Salerno.

d) Trame regionali a maglie larghe: sono insiemi territoriali meno densi e meno gerarchicamente articolati dei precedenti, ma senza le forti discontinuità del gruppo successivo. La principale è quella piemontese orientale e padana centrale, che separa tra loro i sistemi metropolitani e le ‘trame dense’ dell’Italia settentrionale; altre trame regionali di questo tipo sono quella medio-adriatica tra Pesaro e Pescara, quella pugliese e quella della Sicilia sud-orientale. Solo in parte continua è la trama dell’Appennino centrale umbro e abruzzese. Esistono poi le premesse per la formazione di trame di questo tipo nell’area alpina veneto-atesina e nell’Appennino meridionale interno, tra la Campania, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia.

e) Trame regionali frammentate: sono riconoscibili in alcune parti periferiche del Nord (zona alpina interna, Piemonte e Liguria sud-occidentali), del Centro (il medio litorale tirrenico e il suo interno), del Sud peninsulare (Calabria) e delle isole (Sardegna, Sicilia occidentale).

Quello che maggiormente colpisce in questa geografia delle città italiane è la perdurante forte differenza tra il Centro-Nord e il Sud del Paese, a dispetto del fatto che, se confrontata con quella di mezzo secolo fa, l’armatura urbana del Mezzogiorno si è enormemente rafforzata. Percorsi lungo i quali per centinaia di chilometri (per es. da Salerno a Cosenza) non si trovava una città degna di questo nome, sono ora disseminati di centri capaci di offrire servizi di livello urbano. Grandi città come Napoli, Bari, Catania si sono arricchite di nuove funzioni specializzate e di attività tecnologicamente avanzate. Quindi dei progressi certamente ci sono stati. Purtroppo non tali da tenere il passo con gli sviluppi funzionali del sistema urbano europeo a cui invece il Centro-Nord è maggiormente legato. Perciò se è vero, come mostra la figura 4, che nel Sud si trovava allora, come ora, un terzo dei maggiori sistemi urbani italiani, questo apparente equilibrio con il resto dell’Italia era facilmente smentito considerando le tipologie funzionali. Infatti dei 33 sistemi urbani delle ultime due classi (quelli più deboli sia per il ruolo regionale, sia per quello internazionale) 31 sono nel Mezzogiorno, dove rappresentano il 60% del totale. Questa debolezza delle città meridionali e il fatto che solo in modo frammentato – e grazie a relazioni molto deboli – esse fanno rete tra loro, è ancor oggi un grave handicap, reso evidente dalla forte connettività urbana del Nord e del Centro. Esso sta a indicare che il territorio meridionale difetta largamente del tessuto connettivo di funzioni urbane che dovrebbe sostenere il suo sviluppo. L’esame della rete urbana nazionale rivela così il peso che essa esercita sul maggior problema strutturale dell’Italia, quello appunto del mai colmato divario Nord-Sud. Infatti le città, come motori dello sviluppo culturale, civile ed economico non sono solo un indicatore, ma anche un fattore di questo squilibrio. La loro presenza numerosa nel Mezzogiorno, accompagnata da quella di una popolazione urbana di dimensioni e di formazione scolastica del tutto paragonabile a quella del resto dell’Italia, rivela tuttora enormi potenzialità inespresse, ricchezza di risorse umane e territoriali utilizzate poco e male, in troppi casi strette nei lacci paralizzanti di organizzazioni criminali che si sostituiscono a quelle dello Stato e su cui acquistano una crescente capacità di condizionamento. Un’altra potenzialità largamente inespressa delle città del Sud è quella della loro posizione nel Mediterraneo, che non solo l’Italia, ma anche e soprattutto la UE dovrebbe saper meglio sfruttare come tramite delle sue relazioni e delle sue politiche con i Paesi della sponda meridionale.

Città e regioni funzionali nelle politiche europee degli ultimi vent’anni

Il nuovo rescaling territoriale prodotto dalla globalizzazione, mentre indeboliva il livello nazionale e rafforzava quello urbano-metropolitano, non solo obbligava a un salto di scala le regioni funzionali, ma promuoveva anche la UE ad attore continentale della competizione globale. Perciò a partire dagli anni Novanta la Commissione europea orientò sempre più le sue ‘politiche regionali‘ verso la competitività e la coesione dei territori a tutte le scale, con lo scopo di accrescere la competitività complessiva dell’Unione. Tali politiche, largamente appoggiate e fatte proprie dagli Stati membri, possono essere interpretate come un tentativo di contrastare la frammentazione dei territori in tante unità tendenzialmente autonome dal punto di vista funzionale. Infatti ognuna di esse, agganciandosi alle reti globali, tendeva (e tende tuttora) a seguire un cammino di sviluppo indipendente, che la porta ad ‘avvicinarsi’ sempre più ad altri luoghi lontani e ad ‘allontanarsi’ (cioè differenziarsi e sconnettersi) sia dalle porzioni contigue di territorio che seguono altri cammini, sia dalle entità territoriali di livello superiore a cui istituzionalmente e geograficamente appartengono.

Tuttavia la frammentazione e la riarticolazione dei territori operata dalle reti globali non ha affatto eliminato la territorialità e quindi l’esigenza di coesione territoriale. Se l’ha indebolita a livello nazionale, l’ha invece rafforzata ai livelli intermedi e l’ha fatta nascere, come nel caso della UE, alla scala continentale, ma in forme ben diverse da quelle ‘westfaliane’ dei vecchi Stati nazionali. Secondo i teorici della competizione tra territori quella coesione territoriale che in passato era ‘naturalmente’ garantita dall’autocontenimento dei circuiti di mercato, va oggi costruita socialmente e politicamente, mettendo in rete più frammenti territoriali contigui, fino a formare sistemi territoriali (locali, mesoregionali e macroregionali) che a loro volta possono divenire nodi di reti a livelli territoriali superiori, secondo la nuova parola d’ordine: cooperare per competere. I fulcri di queste nuove aggregazioni territoriali volontarie sono le grandi città metropolitane o, dove queste mancano, le reti regionali di città medie.

In tal modo i sistemi territoriali urbani esercitano – in misura più o meno ampia e completa, ma pressoché esclusiva – le funzioni di motori e di ‘sistemi di controllo’ di insiemi territoriali più vasti, più attrezzati e quindi più competitivi.

Nell’espletare queste funzioni le città svolgono il ruolo di interfaccia tra i territori e le reti globali. Ciò porta a una concentrazione di attività di distribuzione, controllo, decisione, regolazione, innovazione, ideazione ecc., che è tanto più spinta quanto più elevato è il livello qualitativo di queste funzioni e quanto maggiore è il rango che la città occupa nella gerarchia urbana. Queste due variabili – livello delle funzioni urbane e rango dei centri – dipendono in misura crescente dalla capacità delle città di ospitare e di connettere localmente tra loro i nodi delle ‘reti lunghe‘ (tendenzialmente globali), offrendo a essi particolari vantaggi competitivi. Per questo motivo le politiche di sviluppo e di coesione di livello regionale, nazionale ed europeo venivano sempre più pensate come politiche di sviluppo delle città. In particolare si doveva prestare attenzione agli effetti indiretti che possono avere sulla qualità e sulla competitività dei sistemi urbani le politiche settoriali, come quelle dei trasporti, della ricerca, del fisco, dei servizi sociali, del decentramento politico-amministrativo.

La UE ha riconosciuto questo ruolo delle città come possibili leve delle politiche di coesione e di sviluppo regionale, facendosi promotrice di un documento redatto congiuntamente dai rappresentanti dei governi di tutti i Paesi membri (SSSE, 1999). In esso veniva enunciato il principio dello «sviluppo spaziale policentrico ed equilibrato», rivolto a soddisfare due obiettivi tra loro sinergici: l’integrazione competitiva dell’Europa nell’economia mondiale e la moltiplicazione dei motori di sviluppo sul territorio europeo. Il secondo obiettivo, che va sotto il nome di policentrismo, si proponeva di correggere l’attuale eccessiva concentrazione dello sviluppo nel cosiddetto Pentagono, che è il cuore dell’Europa comunitaria, delimitato dalle regioni urbane di Londra, Parigi, Milano, Monaco e Amburgo. Infatti, se si considerano le città europee di portata internazionale (quelle che gli studi sopra ricordati assegnano ai primi tre livelli gerarchici), si vede che circa la metà di esse ricadono nel Pentagono, dove la loro densità è cinque volte superiore a quella del restante spazio europeo. Per controbilanciare questa forte concentrazione, responsabile tra l’altro di fenomeni di congestione, lo SSSE affermava che le politiche di coesione e sviluppo regionale dovevano essere rivolte a sostenere la formazione di «zone dinamiche d’integrazione economica» distribuite equamente sul territorio europeo, cioè anche fuori del Pentagono, ed essere «costituite da reti di regioni metropolitane di facile accesso internazionale e da città e zone rurali di varie dimensioni ad esse collegate» (p. 21).

Una prima applicazione analitica e propositiva di questo modello alla scala europea è stata fatta dalla Conference of peripheral maritime regions of Europe (CPMR) con la collaborazione di cinque Stati tra cui l’Italia. In questo studio il policentrismo, seguendo le indicazioni della Commissione europea, è stato definito in termini funzionali e territoriali. Il policentrismo funzionale «mira a incoraggiare una migliore complementarietà tra le aree urbane europee, affinché esse possano giocare un ruolo più strutturante nell’equilibrio dei territori». Questo principio vale a diverse scale geografiche. In particolare il policentrismo a scala continentale deve avere come obiettivo principale «la valorizzazione di agglomerazioni e di sistemi urbani che dispongano di un peso demografico e di un potenziale economico sufficiente per interagire direttamente con i grandi centri di decisione europea e mondiale e per estendere la loro influenza su vaste aree periferiche» (CPMR 2002, p.18). Nello studio i sistemi urbani rispondenti ai requisiti suddetti sono stati selezionati considerando quasi tutta la ‘periferia marittima’ della UE, con l’inclusione della Norvegia e l’esclusione di Grecia e Irlanda che non hanno partecipato allo studio. Sono stati identificati 41 sistemi urbani corrispondenti a sistemi territoriali urbani di diversa ampiezza. Questi sono stati poi oggetto di una valutazione strategica sulla base anche di ulteriori informazioni qualitative e di interviste ai principali attori privati e pubblici aventi competenze territoriali e settoriali. Sono infine state elaborate due ipotesi di previsione evolutiva, una basata sull’estrapolazione delle tendenze attuali in assenza di politiche specifiche e una ‘volontarista’, che prevede il rafforzamento di quelle che sono state chiamate Metropolitan European growth areas (MEGA), corrispondenti al già ricordato concetto di zona di integrazione economica mondiale dello SSSE. Le MEGA sono state pensate come un’armatura necessaria per la formazione di queste regioni forti, destinate a svolgere un ruolo strategico nella nuova politica di riequilibrio europeo.

L’applicazione del policentrismo a scala europea fatta dalla CPMR, fondata su un’analisi approfondita dei fatti e delle tendenze evolutive, è interessante, anche solo come esperimento mentale, per due motivi. Il primo perché dice che nell’era della competizione globale le regioni funzionali sono destinate a salire ulteriormente di scala e travalicare i confini nazionali. Lo si vede nel caso italiano, dove, in una prospettiva continentale, esse si riducono a due, una delle quali va da Montpellier a Trieste, modellandosi sulla tratta centrale di quello che allora era chiamato Corridoio europeo V (Lisbona- Kiev). Il secondo motivo riguarda il ruolo sempre maggiore delle città nelle politiche di sviluppo territoriale, non più limitato a singole regioni urbane o metropolitane, ma attribuito ora a reti policentriche assai più complesse e articolate.

L’azione politica della UE nel promuovere e indirizzare lo sviluppo e la connessione delle città incontrava tuttavia già negli anni Novanta – e tuttora incontra – forti resistenze da parte degli Stati membri, che non sono disposti a delegare all’Unione le loro competenze in materia, anche nei casi come quello italiano in cui esse sono, come si vedrà, solo in parte esercitate. Infatti nel Trattato di Maastricht del 1992 il tema delle città è stato rigorosamente escluso. Non esiste pertanto nessuna delega alle istituzioni comunitarie per quanto riguarda la politica urbana, né alcuna possibilità che esse esprimano indirizzi o prendano iniziative in materia se non attraverso accordi con i governi nazionali. Ciò non significa che la UE sottovaluti il ruolo delle città. Infatti nel Comitato delle regioni, istituito dal Trattato di Maastricht, siedono sia i rappresentanti delle regioni, sia quelli delle principali municipalità, e i loro pareri devono essere sentiti dalla Commisssione, dal Consiglio e dal Parlamento prima di decidere su temi che possono interessare le amministrazioni regionali e locali. Ci sono poi diverse politiche settoriali attraverso cui l’Unione incide più o meno direttamente sullo sviluppo delle città, come quelle delle reti infrastrutturali transeuropee, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e della tutela dell’ambiente. Uno degli strumenti d’intervento più efficaci è rappresentato dalla programmazione dei fondi strutturali, nei cui obiettivi risultavano eleggibili fin dall’origine parecchie città, che potevano così ottenere cospicui finanziamenti per accrescere la loro competitività e la coesione sociale interna.

Va notato che la UE aveva già in parte anticipato alcuni principi poi enunciati nello SSSE. In Europa 2000+ (1991) veniva sottolineata l’importanza per le maggiori città di elaborare una visione strategica del proprio sviluppo competitivo legata all’individuazione di profili di specializzazione. Nel successivo Europa 2000+ (1995) veniva proposta una serie articolata di ‘consigli per l’azione’ per il rafforzamento del ruolo delle città come motori dello sviluppo regionale ed europeo. In particolare si avanzava la proposta di formare reti regionali di città medie e piccole, con specializzazioni tra loro complementari, capaci di svolgere nel loro insieme lo stesso ruolo delle metropoli in quelle regioni dove queste non sono presenti. Tale idea aveva già ispirato fino dagli anni Ottanta il modello francese dei réseaux de villes, nell’ambito di una vasta e incisiva politica di cooperazione intercomunale. Anche il governo federale tedesco aveva suggerito la strategia della messa in comune tra città vicine di grandi infrastrutture di servizio (ospedali, università, aeroporti ecc). In Italia invece solo di recente si è cominciato a parlare di intercomunalità e di reti regionali di città, cui si farà cenno successivamente.

Le politiche urbane italiane trainate da quelle europee

Dopo l’ambizioso quanto purtroppo fallimentare Progetto 80, per quasi vent’anni in Italia – a differenza di quanto accadeva in altri Paesi come la Francia e il Regno Unito – il tema delle città non fu oggetto di programmi, né di politiche pubbliche esplicite da parte del governo centrale, fino a che nel 1987 fu istituito il Ministero (senza portafoglio) per i Problemi delle Aree urbane. Era un passo avanti, sebbene il suo nome riveli la visione riduttiva con cui in quegli anni veniva affrontata in Italia la questione urbana, limitata cioè alle sue manifestazioni più contingenti, anche se rilevanti: il deficit di infrastrutture e di servizi, il degrado urbano, la gestione delle opere legate ai grandi eventi, come il campionato mondiale di calcio del 1990. Continuava a mancare una visione delle città come trama della coesione territoriale e come motrici dello sviluppo. Perciò si affrontavano i problemi interni alle città senza una chiara visione delle cause che li determinavano e senza una strategia d’insieme. Nel 1993 il Ministero venne soppresso e le sue competenze trasferite prima a un Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio e poi in buona parte al Ministero dei Lavori pubblici (poi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), dove opererà la Direzione generale del coordinamento territoriale (DICOTER). Sotto la guida del direttore Gaetano Fontana questo organo ministeriale cercherà con molta determinazione di dotare il governo centrale di una politica urbana. Il compito affidato alla DICOTER di occuparsi di ‘piani e programmi per lo sviluppo del territorio e del sistema delle città’ rivela fin dall’inizio una visione più ampia di quella del precedente ministero e soprattutto in linea con i nuovi orientamenti comunitari. Ciò era anche facilitato dal fatto che alla DICOTER competeva la gestione dei progetti europei di sviluppo urbano.

Bisogna anche ricordare che negli anni Novanta il nuovo paradigma dello sviluppo economico competitivo, basato su logiche performative e su procedure negoziali multilivello aveva cominciato anche in Italia a far breccia a livello normativo, con alcune leggi rivolte a rendere gli enti locali capaci di affrontare le nuove sfide. Sono di quegli anni, per es.: la già citata l. 142 del 1990, che istituiva tra l’altro le aree metropolitane; la l. 25 marzo 1993 nr. 81, che introduceva l’elezione diretta del sindaco e ne rafforzava i poteri decisionali; le cosiddette leggi Bassanini, che davano applicazione al principio di sussidiarietà, rafforzando l’autonomia degli enti locali e ne adeguavano l’organizzazione interna ai principi del new public management, ispirati a quelli delle aziende private. Venivano inoltre messi a punto strumenti specifici per la governance territoriale come i patti territoriali, i contratti di programma e i contratti d’area.

Per quanto riguarda le città, queste innovazioni risentivano però di un grosso limite dell’ordinamento amministrativo italiano, quello di porre sullo stesso piano tutti gli enti locali, dal piccolo comune di 100 abitanti ai comuni con più di un milione, ignorando così l’esistenza delle città. Ciò limitava – e in parte, come si vedrà, limita tuttora – la capacità delle città stesse di agire come i grandi attori collettivi dello sviluppo competitivo previsti dai documenti della UE. Quello che non era statuito dalle leggi veniva però riconosciuto nella pratica. In attuazione dei principi di sussidiarietà e della governance multilivello, con decreto della Presidenza del Consiglio veniva istituita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, come «sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali», dove ovviamente le grandi città svolgevano un ruolo primario. Era inoltre istituita la Conferenza Unificata Stato-regioni e Stato-città, che permetteva tra l’altro l’avvio di una governance orizzontale regioni-città alla scala nazionale. La DICOTER ebbe il merito di tradurre gli indirizzi comunitari e gli stimoli derivanti dalle più avanzate sperimentazioni europee in politiche adeguate ai contesti italiani. A tale scopo curò un’approfondita conoscenza di questi contesti, affidandone lo studio a una rete di ricercatori di dipartimenti universitari facenti capo alla Società italiana degli urbanisti e di altri enti come l’ENEA e il Centro studi investimenti sociali (CENSIS). Un primo studio dedicato alle forme del territorio italiano (Le forme del territorio italiano, 1996) fornì un’immagine dettagliata della complessa articolazione del Paese, in «ambienti insediativi», di cui si mettevano in evidenza le forti diversificazioni regionali e locali. A 25 anni dal Progetto 80 il governo centrale si dotava così di una nuova visione d’insieme del territorio nazionale, anche se totalmente diversa da quella seriale e piuttosto uniforme delle proiezioni territoriali di allora.

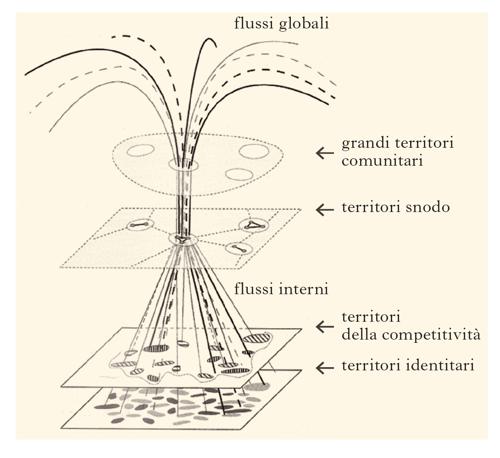

Nello stesso tempo, applicando i metodi area based della programmazione comunitaria, veniva attivata una ricca strumentazione di programmi orientati a promuovere la competitività delle città, l’ammodernamento delle infrastrutture, la crescita dell’occupazione, la coesione sociale, la riqualificazione edilizia e ambientale. Tra questi i programmi Urban europei e italiani, i Programmi urbani complessi (PUC), i Programmi di recupero urbano (PRU), i Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), i contratti di quartiere e altri ancora, tutti ispirati a una visione complessiva dei problemi a livello nazionale e a una visione integrata, cioè multisettoriale, degli interventi a livello locale. A essi si affiancheranno poi a partire dalla fine degli anni Novanta altri programmi come Porti&stazioni, Sviluppo integrato sistemi territoriali multi azione (SISTEMA, rafforzamento del sistema urbano policentrico), Piani strategici e Piani della mobiltà. Questo insieme di studi e di esperienze progettuali servirà di base per produrre una nuova e più aggiornata immagine del territorio nazionale visto nel suo insieme come una grande ‘infrastruttura di contesto’ (Ministero delle Infrastrutture 2007), immagine a sua volta fondata su una visione al futuro della sua articolazione multiscalare in reti e nodi urbani. Introducendo quest’ultimo studio il coordinatore Alberto Clementi scriveva: «In questa prospettiva lo spazio non viene più interpretato come un insieme di contesti locali collegati tra loro dalla rete delle infrastrutture, secondo un’immagine introdotta dalla modernità e posta a base delle visioni del Progetto 80, dei vari piani dei trasporti nazionali e di molte altre pianificazioni regionali. È piuttosto l’espressione di territori-rete, dove ciascun polo si definisce come punto di incrocio e di commutazione di reti multiple […].» (2007, p. 12).

Nasceva così una nuova interpretazione analitico-progettuale del territorio italiano, di tipo ‘tridimensionale’ (una specie di tomografia), derivante dalla sovrapposizione e dall’interazione di quattro livelli o ‘strati’ (fig. 5), in cui le varie reti di flussi e di fasci infrastrutturali corrispondenti alle diverse scale definiscono la centralità dei ‘nodi’ in cui si incontrano e quindi la gerarchia dei sistemi urbani. Al vertice di essa, in Italia, si situano i ‘territori snodo’, integrati verticalmente in ‘grandi territori comunitari’ corrispondenti a ‘sistemi macroregionali funzionali’, destinati a loro volta ad aggregarsi nelle global integration zones transfrontaliere previste dallo SSSE. Il tutto con una particolare attenzione alle reti infrastrutturali dei trasporti, cioè a quel tema di competenza specifica della DICOTER a partire dal quale questa Direzione ministeriale era riuscita a ripensare l’intero territorio italiano, mettendo al lavoro i saperi esperti presenti in varie istituzioni pubbliche.

Nel frattempo anche la UE sulla scia dello SSSE continuava a promuovere gli studi sulle città e le reti di città. Nel 2002 diveniva operativo l’Osservatorio ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) affidato a una rete dei principali istituti di ricerca dei vari Paesi membri. Esso unificò la classificazione funzionale delle città europee, intese come sistemi territoriali, chiamati FUA (Functional Urban Areas), individuando all’interno di essi 5 tipi di ‘aree metropolitane di sviluppo’ (MEGA): 2 città globali (Londra e Parigi), 16 ‘motori europei’ (di cui due in Italia: Roma e Milano), 8 MEGA ‘forti’ (in Italia Torino), 23 MEGA ‘potenziali’ (in Italia Napoli e Bologna), e infine 23 MEGA ‘deboli’ (in Italia Genova).

L’ESPON studiò anche le potenziali relazioni di prossimità tra le principali città, dandone una rappresentazione reticolare, che per l’Italia conferma quella degli studi sopra ricordati. A partire da essa e dalla trama delle FUA vennero individuate delle ‘aree di integrazione policentrica’, corrispondenti a potenziali reti urbane di prossimità. Per quanto riguarda l’Italia queste reti di prossimità coprono in modo continuo uno spazio che comprende quasi tutto il Nord e la Toscana settentrionale, per riprendere dopo una breve discontinuità, attraverso il Lazio, la Campania e la Puglia e poi ancora la Sicilia.

Queste analisi mettono in evidenza i punti di forza e quelli di debolezza della rete urbana italiana. La forza è rappresentata dal policentrismo geografico, cioè dalla già ricordata densità territoriale dei sistemi urbani, simile a quella tedesca e superiore a quella di altri grandi Paesi come la Francia e il Regno Unito. Purtroppo però – e questa è il punto di debolezza – a tale vantaggio geografico non corrisponde un adeguato policentrismo funzionale. In altre parole le città italiane, pur essendo molto vicine tra loro, hanno rapporti caratterizzati più da un campanilismo competitivo che non da legami di cooperazione, che comporterebbero una specializzazione e quindi una divisione del lavoro (ovvero delle funzioni) tra le città comprese in ambiti di vaste dimensioni. Ma ciò significherebbe che ogni città dovrebbe rinunciare ad avere tutto: dall’ospedale multispecializzato al teatro dell’Opera, dall’università multidipartimentale all’aeroporto e così via. Pertanto sembra che in Italia non ci si sia accorti che il rescaling indotto dalla globalizzazione abbia trasformato i municipi in semplici quartieri di regioni urbane che, per essere ben organizzate al loro interno e competitive a scala mondiale, devono avere dimensioni regionali o macro-regionali. Infatti l’investitore internazionale, abituato a ragionare in termini di global city-regions, trova strano dover fare distinzione non solo tra Firenze e Prato, ma anche tra Milano e Torino. A questa debolezza ha cercato di provvedere il già ricordato progetto SISTEMA della DICOTER, individuando ambiti di sistema basati su legami infrastrutturali tra i centri. Inoltre ci sono stati tentativi volontaristici di dare vita a reti di cooperazione tra sistemi urbani anche in ambiti più vasti, interregionali. Per es. tra Milano e Torino, anche grazie all’avvicinamento dovuto alla nuova tratta ferroviaria ad alta velocità, si sono avviati a partire dal 2004 rapporti di cooperazione nel settore della ricerca e della formazione superiore (Alta scuola politecnica) e della cultura (Settembre musica) e tavoli di concertazione relativamente a trasporti e logistica, con la partecipazione anche del nodo alessandrino e del polo genovese. Un tentativo più ambizioso di cooperazione nel Nord-Ovest è stato quello avviato nel 2005 dalle Province del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, più Piacenza, Parma e la Regione Valle d’Aosta con l’obiettivo di rilanciare la competitività dell’intero territorio attraverso un progetto strategico di area vasta basato sulla rete delle città. Ma come altri tentativi di cooperazione del genere (Città Nord-Ovest del 2008 e Progetto Nord del 2009), anche questi sono rimasti propedeutici a processi di networking e di rescaling che richiederebbero un maggior impegno da parte del governo centrale.

Le prospettive più recenti

Nel marzo del 2011 il Consiglio italiano per le scienze sociali (CSS) pubblicava on line un Libro bianco sul governo delle città italiane, frutto del lavoro di un gruppo interdisciplinare con competenze specifiche nel campo delle scienze giuridiche, sociali, economiche, geografiche e urbanistiche. Lo studio metteva in evidenza le gravi carenze delle politiche urbane, soprattutto la mancanza di una visione sistemica e di una regia di livello nazionale. Si trattava di «spiegare il paradosso per cui un paese come il nostro, con una rete urbana così densa e diramata, non sia in grado di riconoscere il ruolo che spetta alle città e il contributo che potrebbero dare allo sviluppo nazionale» (Commissione di lavoro CSS sul “Governo delle città” 2011, p. 396). Le cause venivano individuate sia in un «passato che minaccia il futuro», sia nel ritardo con cui l’Italia rispondeva alle sfide della globalizzazione.

Il peso del passato consiste nel fatto che fin dalla sua nascita lo Stato italiano ha imposto, sul modello postrivoluzionario francese, regimi uniformi a situazioni locali e regionali molto differenziate. Però in Italia questo centralismo non ha mai funzionato perché il ‘centro’ è sempre stato troppo debole sia per riconoscere alle città il diritto di differenziarsi tra loro e rispetto ai piccoli comuni, sia per riuscire a uniformarne i comportamenti. Di conseguenza le diversità non riconosciute formalmente hanno dovuto esserlo ricorrendo a pratiche surrettizie e riparatorie come i regimi in deroga e i condoni edilizi. Ma ciò ha creato disuguaglianze più nocive per la coesione e l’unità nazionale di quanto sarebbe derivato da un riconoscimento esplicito delle differenze, basti pensare a come pesano le disparità tra città nel divario Nord-Sud.

Secondo l’analisi del Commissione di lavoro CSS sul governo delle città, l’inadeguatezza delle città italiane nell’era della globalizzazione si manifesterebbe nella «scomposizione orizzontale e verticale» dei sistemi urbani e delle loro reti regionali. Infatti, come si è già visto, legandosi alle reti globali, ogni municipalità può seguire un percorso che la allontana da quelle contigue dello stesso sistema urbano. L’assenza di norme e di istituzioni per il governo dei sistemi urbani e delle reti policentriche fa sì che sugli interessi generali di queste più vaste entità, quelle che sono oggi le vere città, prevalgano le scelte opportunistiche dei singoli comuni che sono autorizzati ad agire come enti separati dal sistema funzionale di cui fanno parte. Su questa situazione pesa l’annoso problema, tuttora irrisolto, delle aree o città metropolitane e dell’intercomunalità in genere, cioè delle regole in base alle quali i comuni dovrebbero unirsi in aggregati funzionali areali o reticolari, capaci di governare i territori e di promuoverne lo sviluppo.

Il problema cominciò ad affacciarsi con la legge urbanistica del 1942 che prevedeva la formazione di piani regolatori intercomunali. Negli anni Cinquanta e Sessanta, con la crescita dei grandi agglomerati urbani di dimensione sovracomunale, il dibattito si allargò alla gestione dei servizi e dei rapporti squilibrati tra il comune centrale e quelli suburbani. In questa chiave esso trovò durante gli anni Settanta una parziale soluzione nei comprensori istituiti da alcune regioni e province. Dopo un lungo iter parlamentare la questione del governo metropolitano diventò per la prima volta materia di una legge nazionale, la l. 142 del 1990, che stabiliva la formazione di aree metropolitane attorno alle maggiori città. L’ottica rimaneva quella degli anni Sessanta, cioè quella di gestire i servizi e gli squilibri, una prospettiva sempre valida, ma troppo limitata, negli anni in cui i sistemi metropolitani erano entrati nell’era della competizione globale. Comunque nulla di nuovo accadde perché le complicate procedure attuative della legge si erano bloccate ovunque per la difficoltà di trovare soluzioni condivise dagli enti territoriali di diverso livello a cui la legge affidava il compito di definire le aree. In particolare, le regioni non senza motivo vedevano nel nuovo ente locale un attore istituzionale che nei fatti avrebbe potuto rivelarsi più dominante che subordinato. Per gli stessi motivi non hanno avuto un esito migliore altri tentativi successivi di analoghe riforme.