Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Vedi Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'anno: 2013 - 2014

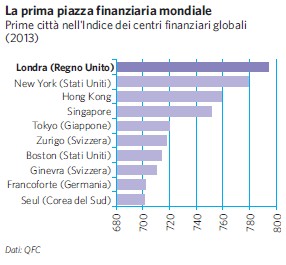

Il Regno Unito, costituito dalle quattro divisioni amministrative di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, è a tutt’oggi una delle principali potenze mondiali dal punto di vista economico e militare: è la sesta economia al mondo, trainata dal settore dei servizi che contribuisce a quasi i quattro quinti del pil nazionale. Può anche contare su uno degli eserciti più forti e avanzati dal punto di vista tecnologico. Londra, la capitale, è il primo centro finanziario al mondo, secondo il Global Financial Centres Index (Gfci). Il regno esercita la sua influenza nelle principali organizzazioni internazionali di cui fa parte: le Nazioni Unite, presso cui è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, la Nato, la Banca mondiale, il Fondo monetario, il G8-G20, l’Organizzazione mondiale per il commercio (Wto) e non ultima l’Unione Europea (Eu). L’insularità, poi, rappresenta da sempre un fattore geopolitico e geoeconomico caratterizzante. Di conseguenza, il settore dei trasporti è vitale per il paese: l’Eurotunnel, che collega Londra a Parigi, ha avvicinato però solo in parte il Regno Unito al resto dell’Europa.

Quello che un tempo è stato il più vasto impero marittimo della storia continua ad avere un ruolo determinante negli equilibri di potere europei, e non solo. La principale eredità del passato imperiale è il Commonwealth delle nazioni, l’organizzazione intergovernativa che riunisce ben 54 stati, i quali, eccezion fatta per il Mozambico, appartenevano tutti all’Impero britannico o vi erano, più o meno direttamente, legati dal punto di vista amministrativo. Nato con lo scopo di favorire al suo interno la cooperazione politica, economica e culturale, anche se privo di effettivi poteri sovranazionali, il Commonwealth è presieduto da Elisabetta II, regina di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ufficialmente capo di stato di 15 suoi membri, i cosiddetti reami del Commonwealth, tra cui figurano importanti stati come l’Australia o il Canada.

Proprio con alcune ex colonie, protettorati e mandati britannici, il Foreign Office, il ministero degli esteri, mantiene da sempre forti legami e ha costruito negli anni le sue maggiori alleanze politiche ed economiche. Tra queste, particolarmente rilevanti sono quelle con India, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Cipro, Malta e Sudafrica.

È tuttavia con un’altra ex colonia britannica, gli Stati Uniti, indipendenti dal 1776, che il Regno Unito ha costruito negli anni la sua relazione più solida sia dal punto di vista politico e militare, sia da quello economico e commerciale. Londra ha ceduto agli Usa il vertice della gerarchia mondiale occidentale dopo la Seconda guerra mondiale, con un passaggio di consegne consensuale. La relazione che lega i due paesi è stata definita dallo stesso Winston Churchill nel 1946 una ‘relazione speciale’ (special relationship), e ha rappresentato la direttrice principe della politica estera di Londra nella seconda metà del Novecento.

Accanto alla partnership con gli Usa, l’altro grande caposaldo della politica estera del Regno Unito è rappresentato dal tentativo di coniugare la separatezza storico-geografica rispetto al resto del continente europeo con la partecipazione al processo d’integrazione comunitaria, che è andato progressivamente affermandosi nella seconda metà del Novecento. ‘Restare in Europa senza tuttavia esserne guidati’, riprendendo lo slogan elettorale dell’attuale primo ministro David Cameron, è la strategia che orienta la posizione britannica in seno alle istituzioni europee. La crisi economica ha però accresciuto i dubbi sulla volontà britannica di rimanere nel progetto europeo.

Entrata a far parte dell’Eu nel 1973 e con una popolazione che si attesta come la più euroscettica tra quelle dei paesi membri, Londra ha sempre difeso gelosamente la propria sovranità, dimostrandosi particolarmente restia a cederne prerogative. In particolare ha negoziato con i partner comunitari, unica tra i 27 membri assieme alla Danimarca, ben quattro clausole di esenzione (opting out), grazie alle quali non si è vincolata ad accordi che valgono invece per tutti gli altri membri.

La partecipazione e il forte impegno all’interno dell’Alleanza atlantica sono invece, fin dalla fondazione nel 1948, la pietra angolare della politica di sicurezza britannica: prodotto per eccellenza dell’asse angloamericano in funzione di difesa e contenimento dall’Unione Sovietica, dal 1989 in avanti il Regno Unito ne ha sostenuto la progressiva trasformazione in meccanismo di cooperazione e gestione della sicurezza attivo nello scacchiere euro-asiatico. Non a caso la partecipazione numerica alla missione in Afghanistan Isaf (International Security Assistance Force), la più importante missione fuori teatro della Nato, è da dieci anni la priorità della politica estera britannica. Dal suo dispiegamento, nel 2001, le truppe della regina costituiscono il secondo contingente più numeroso dopo quello statunitense, con un notevole stacco rispetto alle altre forze.

Il Regno Unito ha aperte diverse dispute territoriali che derivano principalmente dal possesso di 14 Territori d’oltremare, anch’essi eredità del passato coloniale. La prima è con la Spagna, che rivendica la propria sovranità su Gibilterra. Con il governo delle isole Maurizio, invece, esiste un annoso contenzioso sull’arcipelago Chagos, nei Territori britannici dell’Oceano Indiano, specie in riferimento all’isola Diego Garcia, presso cui sorge una delle basi navali della marina statunitense strategicamente più importanti al mondo. Ma la disputa più rilevante, dal momento che nel 1982 è sfociata in una guerra aperta, rimane quella con l’Argentina sul possesso delle isole Falkland-Malvinas: il conflitto, scatenato dalla spedizione militare argentina sull’arcipelago e a cui l’allora governo di Margaret Thatcher rispose repentinamente, si concluse con una netta vittoria inglese e contribuì alla fine della dittatura militare in Argentina. Le tensioni sono tornate ad acuirsi in seguito al referendum svoltosi nelle isole il 10 marzo 2013, che ha sancito la definitiva sovranità britannica sui territori contesi (con un 99,8% di ‘sì’). La presidente argentina Cristina Kirchner non ha riconosciuto la validità del referendum e ha minacciato ritorsioni economiche nei confronti delle società petrolifere britanniche che operano al largo delle isole.

Ordinamento istituzionale e politica interna

Il Regno Unito è una monarchia costituzionale parlamentare, composta da quattro nazioni costitutive: Inghilterra, Scozia e Galles, che insieme formano la Gran Bretagna, e Irlanda del Nord. Il Regno Unito è retto dalla dinastia dei Windsor e l’attuale sovrana è la regina Elisabetta II. Sebbene il monarca britannico sia formalmente la fonte dei tre principali poteri istituzionali poiché tanto il Parlamento quanto il governo e le corti agiscono in suo nome, la sovranità non appartiene più alla corona dal 1689, quando il Bill of Rights sancì il principio della sovranità parlamentare. La monarchia britannica detiene poteri e funzioni simili a quelle di un presidente di una Repubblica parlamentare: nomina il primo ministro (che per consuetudine è il leader del partito di maggioranza nella Camera dei comuni), è comandante in capo delle forze armate, può rigettare le leggi licenziate dal Parlamento (facoltà che tuttavia non è mai più stata impiegata dal 1708) e svolge ruoli cerimoniali. L’organo legislativo nazionale è il Parlamento di Westminster, composto da due camere con diverse prerogative e un differente sistema di composizione. La camera bassa, detta Camera dei comuni (House of Commons), è composta da 646 membri, eletti negli altrettanti collegi elettorali in cui è suddiviso il territorio del Regno Unito tramite un sistema di tipo maggioritario. La Camera dei Lord (House of Lords) non è invece elettiva e al suo interno siedono tanto i Lord spirituali (e quindi i principali vescovi della chiesa d’Inghilterra) quanto i ‘pari del regno’, a loro volta divisi tra coloro che vengono nominati, i cosiddetti ‘pari a vita’, e coloro che ne detengono il seggio per diritto ereditario. Il processo legislativo è concentrato nella Camera dei comuni, dalla cui fiducia dipende la sopravvivenza del governo; la Camera dei comuni, inoltre, è in grado di aggirare i veti sospensivi che i Lord hanno il potere di apporre ai suoi progetti di legge. Nella forte asimmetria tra le due camere risiede una nota caratteristica del sistema istituzionale britannico: la Camera dei Lord ha progressivamente visto ridursi prerogative e facoltà, e per convenzione costituzionale non può opporsi alle leggi promesse dal governo nel suo programma elettorale.

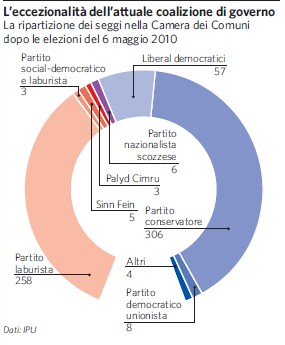

Il modello elettorale vigente, di tipo maggioritario puro (secondo la formula ‘first past the post’), determina un sistema bipartitico che, in nome della stabilità di governo, assegna tutto al vincitore e che è forse il prodotto più tipico della cultura politica anglosassone: il panorama politico è dominato da due soli partiti, che sono in grado di disputarsi il governo della nazione ottenendo una maggioranza assoluta nei collegi elettorali e quindi in Parlamento. L’offerta politica britannica presenta anche altre formazioni, ma storicamente la loro presenza, tanto a Westminster quanto sull’intero territorio nazionale, e la loro capacità di influenzare le dinamiche politiche del regno sono relativamente modeste. Un siffatto sistema ha sempre prodotto alternanza di governo tra i due partiti maggiori: tra il Conservative Party (Tories) e il Liberal Party (Whigs), per tutto il 19° secolo.

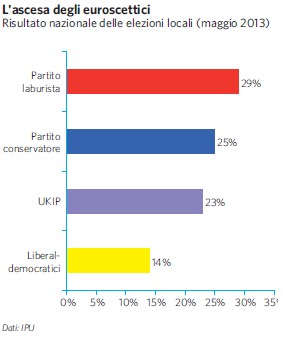

Successivamente, dopo l’allargamento del suffragio avvenuto alla fine della Prima guerra mondiale, tra i conservatori e il Labour Party, d’ispirazione socialista e tradizionalmente contiguo alla galassia sindacale delle Trade Unions. Sono invece rarissimi, nella storia politica britannica, i casi di governi di coalizione. In questo senso le elezioni generali del maggio 2010 rappresentano una rilevante eccezione, con il nuovo governo nato dall’alleanza tra il Conservative Party di David Cameron – l’attuale primo ministro – e i Liberal Democrats di Nick Clegg, terzo più grande partito britannico, nato alla fine degli anni Ottanta dalla fusione tra il Partito liberale e quello socialdemocratico, a sua volta costola fuoriuscita dai laburisti. La progressiva affermazione di una terza forza elettorale come quella dei Lib Dems, che negli ultimi vent’anni è andata rafforzando i propri consensi nel paese, ha messo in crisi il sistema elettorale britannico, scompaginandone le prassi con la rottura delle tradizionali egemonie politiche esercitate dai due principali partitici britannici. Le prossime elezioni generali sono previste per il 2015. Dovranno tenere conto dell’influenza sull’agenda politica che il Partito per l’indipendenza (Ukip Party) potrà esercitare. Fondato nel 1993 e guidato da Nigel Farage, l’Ukip ha ottenuto il suo miglior risultato nelle elezioni locali del 3 maggio 2012, dove si è votato in 128 distretti di Inghilterra e Galles, riconfermandosi anche nelle altre elezioni locali 2013, quando si è votato in 35 distretti. In queste ultime elezioni un elettore su quattro ha espresso la propria preferenza per l’Ukip. È pertanto possibile ritenere che l’euroscetticismo sarà un tema capace di indirizzare il dibattito elettorale sia a livello generale sia di singoli temi (come lavoro e immigrazione) nelle europee 2014, così come nelle elezioni generali 2015. Gli anni Novanta hanno coinciso con una rilevante riforma del sistema di governo, dal momento che sono state istituite, e ratificate tramite referendum popolare, tre amministrazioni nazionali decentrate, a cui corrispondono altrettanti parlamenti: Irlanda del Nord (con Parlamento a Belfast), Scozia (Edimburgo) e Galles (Cardiff). Nell’ottobre 2012 il premier britannico David Cameron e il suo omologo scozzese Alex Salmond hanno raggiunto un accordo che prevede lo svolgimento, nel 2014, di un referendum per l’indipendenza della Scozia. Dati gli elevati costi che l’indipendenza comporterebbe, gli analisti stimano che il referendum avrà esito negativo e si limiterà a introdurre una forma più approfondita di devolution che dia una maggiore autonomia a Edimburgo pur nel contesto britannico.

Popolazione e società

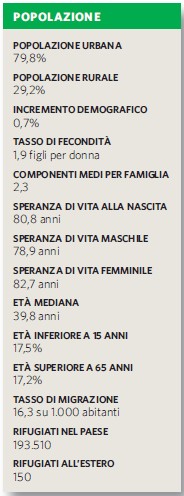

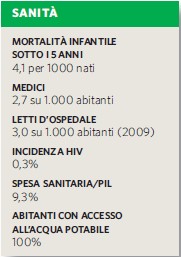

Il Regno Unito è il terzo stato europeo per popolazione dietro Germania e Francia. Anche il livello di densità demografica è tra i più alti in Europa, con 258 abitanti per chilometro quadrato, una quota inferiore solo a quella di Belgio e Paesi Bassi. Altro tratto saliente della demografia britannica è l’alto tasso di concentrazione urbana, principalmente dovuto all’area londinese, che accoglie circa 11,9 milioni di persone. A questo proposito, è da sottolineare anche il divario interno in termini socio-economici tra Nord e Sud del paese.

In linea con la tendenza riscontrata in tutti i paesi industrializzati, la percentuale di persone in età da pensione sta aumentando e si stima che entro il 2021 possa passare dall’attuale 16% al 22%, con evidenti ripercussioni economiche e sociali. Nell’ultimo decennio la popolazione è aumentata di circa un milione e mezzo di persone: si tratta dell’effetto dell’immigrazione. Il regno, del resto, costituisce una destinazione storica per l’immigrazione da tutto il mondo e attualmente ospita più di 6 milioni di persone nate all’estero. Il numero di immigrati diretti nel Regno Unito è inoltre cresciuto in seguito agli allargamenti dell’Unione Europea del 2004 e del 2007: in aumento soprattutto gli arrivi dalla Polonia, passati dai 60.000 del 2001 ai 515.000 registrati dal censimento 2010.

Il tradizionale modello multiculturale britannico, sfidato anche dagli effetti della crisi economica, è finito sotto accusa negli ultimi anni in relazione alla crescente minaccia del terrorismo internazionale. A rendere più incombente il rischio sono stati gli attentati organizzati a Londra nel luglio 2005 da un gruppo fondamentalista vicino ad al-Qaida. Il fatto che i quattro attentatori suicidi, tre dei quali di origine pachistana, fossero residenti nel Regno Unito e apparentemente fossero ben inseriti ha provocato un aspro dibattito contro il modello di integrazione adottato da Londra.

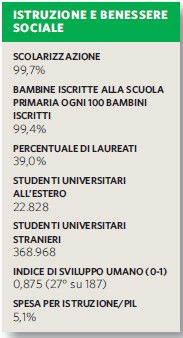

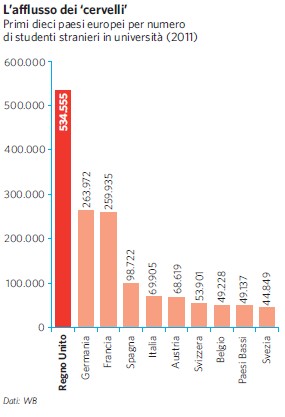

Secondo la classifica delQs World University Ranking, tra le prime sette università del mondo ben quattro sono nel Regno Unito: Cambridge, che è al terzo posto per il 2013-2014 dopo gli atenei statunitensi Mit e Harvard, è seguita da due college londinesi e da Oxford, che precede l’americana Stanford. L’elevata qualità dell’offerta formativa, assieme al vantaggio di studiare in un paese anglofono, attrae studenti da tutto il mondo, in misura maggiore rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa. Malgrado l’altissima competitività del sistema universitario britannico, l’innalzamento del tetto massimo delle rette potrebbe però sfavorire nei prossimi anni il tradizionale arrivo di migliaia di studenti stranieri. La ratio della riforma è stato il tentativo di risanare il bilancio delle università, gravate da un numero crescente di studenti e da un conseguente aumento dei costi di gestione. Altro problema legato all’istruzione è l’alto tasso di abbandono scolastico, prima della conclusione della scuola secondaria superiore. Ne deriva l’alta percentuale, superiore all’8%, di giovani tra i 16 e i 18 anni che non studiano e non lavorano: una quota, tra i paesi industrializzati o di nuova industrializzazione, maggiore solo a quella di Brasile, Spagna, Turchia e Israele.

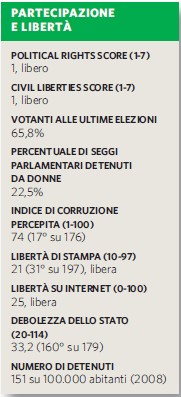

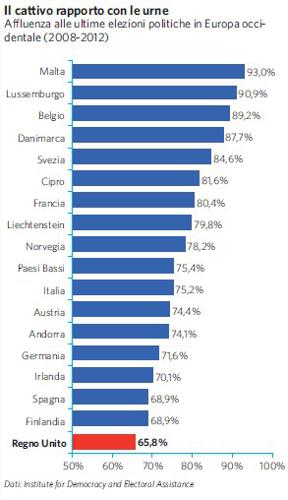

Libertà e diritti

Il Regno Unito è una democrazia compiuta che garantisce piena libertà civile e politica, piena libertà di informazione e che si connota per livelli bassi di corruzione. Malgrado ciò, il grado di partecipazione politica è calato e attualmente il regno è all’ultimo posto in Europa occidentale, se si tengono in considerazione indicatori come la percentuale di votanti, l’appartenenza ai partiti politici e l’ambizione a intraprendere una carriera politica. Inoltre, la percentuale di votanti registrata alle ultime elezioni colloca il Regno Unito al terz’ultimo posto per affluenza elettorale nelle competizioni politiche nazionali, davanti solo a Francia e Portogallo.

La legge sul terrorismo attualmente in vigore nel Regno Unito è controversa, dal momento che permette di detenere un sospettato fino a 42 giorni senza l’esecuzione di un processo formale; l’aumento di tale periodo, approvato nel 2008, ha poi scatenato un aspro dibattito politico sul labile confine tra le esigenze dettate dalla sicurezza nazionale e le libertà civili che una democrazia come quella inglese dovrebbe sempre garantire. Si tratta di misure drastiche, prese a seguito degli attentati che nell’estate del 2005 hanno colpito la capitale londinese, e frutto di un livello di guardia salito significativamente, nel tentativo di prevenire altri attacchi da parte dei gruppi fondamentalisti.

Nel 2011 il panorama dell’informazione britannica è stato turbato dallo scandalo relativo a ‘News of the World’: il celebre tabloid di proprietà di News Corporation, la società di Rupert Murdoch, è stato chiuso in luglio dopo che la potente direttrice, Rebekah Mary Brooks, e alcuni giornalisti erano stati accusati di intercettare illegalmente membri della famiglia reale, altre personalità del paese e protagonisti di episodi di cronaca e di aver corrotto agenti di polizia per avere informazioni.

Economia

Il Regno Unito ha una delle più importanti economie al mondo, con un pil pro capite equivalente a 37.502 dollari. Domina il terziario, che costituisce il 77,7% del pil e occupa quasi l’80% della forza lavoro: non a caso si tratta anche del settore che, dal 2013, sta trainando il paese fuori dalla crisi economico finanziaria. La recessione ha colpito duramente il settore finanziario: all’inizio si era registrato un pesante calo delle entrate, che aveva fatto scivolare, nel 2009, il rapporto deficit/pil all’11,4% (il secondo peggior risultato in Europa dopo l’Irlanda). Il 2011 aveva segnato un nuovo rallentamento: il tasso di crescita del pil si era attestato sullo 0,7%. Nel 2012 si è registrata una contrazione dello 0,4%, mentre nel 2013 il tasso di crescita reale del pil è stato pari all’1,4 % circa.

Come per le altre economie europee colpite dalla crisi, le misure messe in atto per trainare la ripresa non hanno trovato gli esperti concordi. Anche il Regno Unito ha seguito la linea dell’austerità: all’indomani del proprio insediamento, nel giugno 2010, il governo ha varato un piano economico di emergenza che prevedeva riforme nei settori di sanità, istruzione e del welfare system nel suo complesso. L’obiettivo principale era ridurre il peso dello stato centrale, attraverso il taglio radicale delle spesa storica. Secondo le proiezioni ufficiali, tale piano dovrebbe portare il deficit di bilancio all’1,1% del pil entro l’anno fiscale 2015-2016.

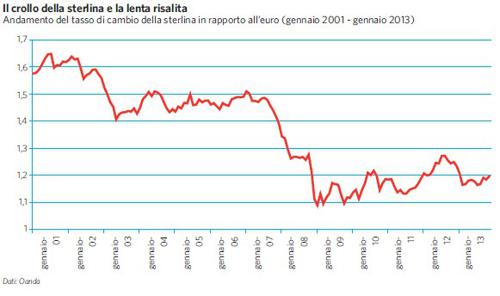

Dopo il forte crollo della sterlina che si è registrato tra il luglio 2007 e la primavera del 2009 ed è stato provocato dalla riduzione dei tassi d’interesse, la valuta britannica ha progressivamente riguadagnato terreno rispetto all’euro.

La crisi ha prodotto effetti anche sul mercato del lavoro, in particolar modo tra i più giovani: nella fascia tra i 16 e i 24 anni, il 20 % circa è disoccupato. Il dato aggregato, invece, indica che nel 2013 la disoccupazione nel Regno Unito è in lieve calo rispetto all’anno precedente ed è pari al 7,8 %, mentre negli anni precedenti alla crisi il valore oscillava attorno al 5%.

Complica il quadro, inoltre, la crescita dell’inflazione, pari al 2,7%, ossia al di sopra del tetto del 2% indicato dalla Banca centrale. Dopo un picco record del 5,2%, registrato nel settembre 2011, il dato era sceso al 2,2% nel settembre 2012. La causa principale è la crescita dei prezzi dei prodotti alimentari e degli idrocarburi, che si stima continueranno ad aumentare nei prossimi anni. Il regno, dunque, va incontro a un periodo caratterizzato dalla necessità di ridurre il deficit. Ciò impone i tagli alla spesa più drastici e prolungati dagli anni Quaranta, oltre che un sostanzioso inasprimento fiscale. Per evitare la stagflazione, caratterizzata da una bassa crescita e da un’inflazione elevata, il Regno Unito punterà presumibilmente sulla ripresa dell’industria, sulle esportazioni e sugli investimenti, cercando di rendersi meno dipendente dal settore finanziario e mirando contestualmente a ridurre il livello di consumo sia pubblico sia privato.

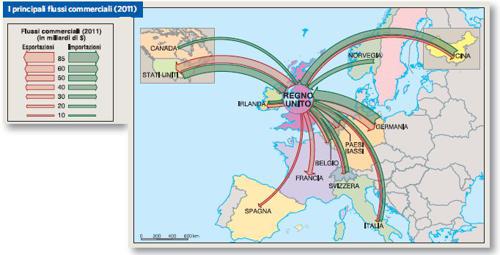

Nel conseguimento di questi obiettivi, il Regno Unito cercherà dunque di avvicinare il livello delle esportazioni a quello dell’import, risanando la bilancia commerciale che negli ultimi quindici anni, da una situazione quasi in equilibrio, si è andata via via deteriorando. La maggior parte delle importazioni proviene dalla Germania, che assieme agli Stati Uniti, primo cliente del paese, è storicamente il principale partner commerciale del Regno Unito. Negli ultimi undici anni, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 748% e dal 2008 la Repubblica popolare cinese figura tra i primi quattro paesi che esportano nel Regno Unito.

Energia e ambiente

Il dato principale per quanto concerne l’approvvigionamento energetico è il passaggio da esportatore netto a importatore, avvenuto attorno alla metà del primo decennio del 21° secolo. Ciò è accaduto benché il paese goda delle maggiori riserve petrolifere nello scenario europeo (nel 2011 pari a 2,8 miliardi di barili) e possa contare su un colosso petrolifero delle dimensioni della British Petroleum. La Bp è la terza compagnia del settore a livello mondiale: è operativa in circa ottanta paesi. La sua divisione statunitense costituisce il maggior produttore di idrocarburi degli Stati Uniti: l’incidente della primavera del 2010 avvenuto su una delle sue piattaforme petrolifere nel Golfo del Messico, la Deepwater Horizon, ha provocato il disastro ambientale più grave nella storia del paese nordamericano e ha creato forti tensioni tra Londra e Washington.

Nel 2004 il livello di consumo di gas ha superato per la prima volta le quantità prodotte e lo stesso è avvenuto circa un anno più tardi per il petrolio. In entrambi i casi la causa è stata il rapido calo della produzione, mentre il consumo si è mantenuto sostanzialmente stabile, attorno a 1,8 milioni di barili di petrolio giornalieri e 90 miliardi di metri cubi di gas ogni anno.

Più di due terzi del petrolio importato proviene dalla Norvegia, alla quale il Regno Unito è collegato tramite l’unico oleodotto internazionale sul suo territorio.

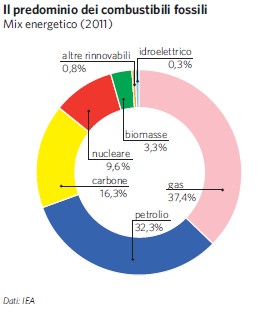

Per quanto riguarda il gas, invece, il Regno Unito è collegato al Belgio da un gasdotto che, partendo da Bacton, giunge a Zeebrugge e garantisce la connessione con il mercato europeo nel suo complesso. Londra, inoltre, importa tramite gasdotti anche dagli stabilimenti offshore norvegesi situati nel Mare del Nord e dall’Irlanda. Per ovviare al progressivo esaurimento di gas e petrolio, è presumibile che il Regno Unito cercherà di aumentare la produzione tanto dell’energia nucleare quanto di quella derivante da fonti rinnovabili, che attualmente, nel loro complesso, non superano il 10% del mix energetico nazionale.

Il limitato sviluppo dell’energia rinnovabile, unito alla dimensione dell’economia, fanno del Regno Unito l’undicesimo paese al mondo per emissioni totali di CO2, nonostante una buona efficienza energetica, favorita anche dalla prevalenza dei consumi di gas su quelli petroliferi.

Nel dicembre 2012 il governo ha annunciato l’intenzione di procedere all’esplorazione del sottosuolo per lo sfruttamento del gas da argilla, allo scopo di accrescere il peso del gas e diminuire quello del carbone nel mix energetico nazionale. L’annuncio ha però suscitato le proteste degli ambientalisti, perché il processo di estrazione del gas dall’argilla – la fatturazione idraulica, o ‘fracking’ – rischia di contaminare le acque sotterranee e l’aria e potrebbe provocare una micro-sismicità.

Difesa e sicurezza

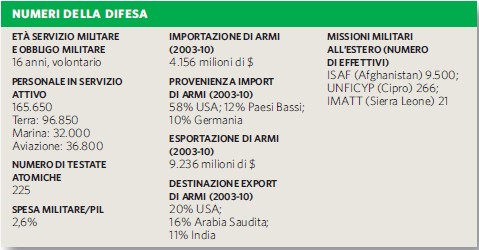

L’apparato militare del Regno Unito è uno dei più avanzati e dei meglio equipaggiati al mondo: può contare sul terzo più ingente budget per la difesa del mondo, dopo Stati Uniti e Cina e subito prima di Francia e Russia, nonostante si attesti solo al 29° posto in termini di numero di personale attivo, con un esercito snello di 165 mila unità circa.

Il Regno Unito possiede l’aviazione e la marina più importanti tra i paesi dell’Unione Europea, al secondo posto tra i paesi dell’Alleanza atlantica. La sua celebre Royal Navy è una delle pochissime marine con una flotta dotata di capacità ‘d’alto mare’, in grado quindi di operare in autonomia per lunghi periodi lontano dalla madrepatria e capace di una proiezione di potenza di portata globale. La spesa militare e il suo relativamente alto ammontare in percentuale sul pil (intorno al 2,6%, al secondo posto tra i membri dell’Unione Europea) è stato messo in discussione nei primi mesi del governo Cameron nell’ambito del dibattito su come ridurre l’elevato deficit di bilancio.

La necessità di ridurre le spese pubbliche, che contrarranno quella militare di almeno il 10% entro il 2015, potrebbe costituire la molla per proiettare la difesa britannica in ambito europeo, o comunque per orientarla verso una maggiore cooperazione con i principali interlocutori continentali. In questa direzione va interpretato il programma di difesa sottoscritto da Cameron e dall’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che prevede una cooperazione cinquantennale in materia di difesa tra Londra e Parigi, la condivisione di una portaerei e di altre strutture militari, nonché la creazione di una forza d’intervento congiunto. Non sono invece finiti sotto revisione i finanziamenti destinanti al mantenimento del programma nucleare britannico, capitolo di spesa finora intoccabile perché architrave di quell’autonomia difensiva che il Regno Unito ha tradizionalmente ritenuto uno dei suoi capisaldi.

Sebbene la fine della Guerra fredda e della contrapposizione bipolare abbia coinciso con un drastico taglio sul personale militare in attività, le forze armate britanniche sono state dispiegate in numero e proporzione elevati rispetto alle altre principali potenze mondiali. Hanno partecipato a diverse missioni militari, svolgendo un ruolo molto attivo, spesso al seguito degli Stati Uniti. L’impegno nelle missioni internazionali ha spaziato dalla Prima guerra in Iraq, nella quale furono impiegati circa 50.000 soldati britannici, è passato per la presenza nei Balcani durante gli anni Novanta, è arrivato alla guerra in Afghanistan, dove le truppe inglesi sono il secondo contingente più numeroso, per arrivare all’intervento militare in Iraq del 2003, che ha registrato un massimo di 46.000 soldati britannici in corrispondenza delle maggiori operazioni militari effettuate tra marzo e aprile 2003.

Truppe britanniche sono poi di stanza in diversi altri paesi del mondo, dove sono presenti basi militari e possedimenti del Regno Unito. Il contingente più numeroso è in Germania, dove sono acquartierati circa 20.000 effettivi, pronti a essere impiegati nelle operazioni militari nei corpi di reazione rapida della Nato (Allied Rapid Reaction Corps). Circa 3.000 sono invece di stanza nelle due basi britanniche sull’isola di Cipro e ancora a Gibilterra, nelle Isole Falklands, nell’isola di Ascension e in quella Diego Garcia.

Un discorso a parte merita invece il dispiegamento di truppe britanniche in Irlanda del Nord nella cornice della ‘Operation Banner’, la missione più lunga in cui le forze britanniche siano state coinvolte, durata dal 1969 al 2007. L’anno della sua istituzione coincide con il violento risveglio della questione nordirlandese, caratterizzata dalla contrapposizione tra la comunità protestante, sostenitrice dell’unione alla Gran Bretagna, e quella cattolico-repubblicana, fautrice invece di una riunificazione con la Repubblica d’Irlanda. Lo scontro ha alimentato per trent’anni quella che viene considerata la più lunga guerra civile dell’Europa contemporanea, costata più di 3.000 morti. Oggi, dopo più di un decennio di rappacificazione, iniziata con l’Accordo del venerdì santo del 1998, sono circa 1.500 i soldati britannici di stanza nelle caserme dell’Irlanda del Nord.

Particolarmente fiorente è infine l’industria militare britannica, che esporta principalmente negli Stati Uniti, ma anche in India, Cile, Canada e Arabia Saudita. Nel 2010, il comparto industriale militare annoverava la seconda compagnia al mondo per vendita di armi.

La special relationship angloamericana

Il termine special relationship fu coniato da Winston Churchill nel 1946 in riferimento all’unicità delle relazioni politiche, militari e culturali esistenti tra Regno Unito e Stati Uniti. Il celebre statista britannico riteneva che questa relazione dovesse costituire il cuore di quel blocco di stati occidentali che si andavano opponendo all’Unione Sovietica. Definire un rapporto tra due stati nei termini di una ‘relazione speciale’ sottintende l’idea che il livello di attività cooperativa bilaterale abbia una tale durata, stabilità, intensità e complessità da meritare una categoria differente dalla semplice alleanza, amicizia o partnership. In effetti il caso angloamericano colpisce sotto tutte queste caratteristiche. In primo luogo, per la sua durata e stabilità: nato già nel 19° secolo, l’asse tra Londra e Washington si è rafforzato durante le due guerre mondiali per poi consacrarsi come un’intesa speciale negli anni della Guerra fredda, principalmente in virtù della comune diffidenza verso l’Unione Sovietica. La relazione non si è ridimensionata con la fine dell’Impero sovietico, ma ha registrato un’intensificazione nel momento in cui il rapporto tra gli USA e alcuni partner europei ha attraversato momenti di tensione in coincidenza della guerra in Iraq del 2003. In secondo luogo, la special relationship colpisce per la sua intensità, che può essere definita multilivello. Il legame non si manifesta soltanto a livello delle rispettive leadership politiche, che negli anni si sono dimostrate generalmente in sintonia nelle scelte di politica estera anche in caso di differente appartenenza politica (l’intesa tra il laburista Tony Blair e il repubblicano George W. Bush nella guerra al terrorismo è in questo senso emblematica). Si è palesata anche nei rispettivi apparati burocratici, in particolare quelli diplomatici, e di difesa. Infine, l’intesa tra Londra e Washington si estende a molti ambiti di cooperazione e non riguarda soltanto il piano diplomatico, più squisitamente politico, ma coinvolge anche la sfera militare, economica e culturale. La relazione si traduce in un costante allineamento rispetto alle grandi questioni della politica internazionale: si pensi, nell’ultimo decennio, alla lotta contro il terrorismo, al dossier sul nucleare iraniano, o all’imposizione della no-fly zone e all’intervento della NATO nella Libia di Mu’ammar Gheddafi. Ma si articola anche come una forte collaborazione tra le rispettive forze armate e apparati di intelligence, a cui si aggiungono ingenti forniture di materiale bellico, supporto logistico e condivisione di basi militari. Infine il legame si estrinseca in un notevolissimo interscambio commerciale e finanziario. Il legame culturale, basato in primis sull’affinità linguistica anglofona, è anche riscontrabile nel proliferare di associazioni, istituti ed enti di tipo scientifico e culturale.

Il referendum per l’indipendenza scozzese

Il 18 settembre 2014 dovrebbe tenersi il referendum di indipendenza della Scozia dal resto del Regno Unito. Il voto – come si legge nelle 670 pagine pubblicate a novembre 2013 dal governo scozzese, guidato dal Partito nazionale scozzese di Alex Salmond – riguarderebbe lo scioglimento dell’atto di unione siglato tra Parlamento inglese e quello scozzese nel 1707. Ciò comporterebbe la devoluzione al Parlamento scozzese dei poteri di tassazione, welfare, economia, sicurezza. In risposta alla pubblicazione del White Paper, il primo ministro David Cameron ha però dichiarato che quanto contenuto nel documento non spiegherebbe come risolvere alcuni dei principali problemi che una eventuale indipendenza porrebbe: in particolare la moneta – Londra non è favorevole al fatto che la Scozia mantenga l’uso della sterlina. L’opposizione si estende a un’eventuale accesso all’Unione Europea e al rapporto da mantenere con altre organizzazioni internazionali, come la NATO. Anche se nel corso del 2014 il dibattito proseguirà, i sondaggi fin’ora sono concordi sulla disfatta degli indipendentisti. Anche il guru americano dei sondaggi Nate Silver – celebre per il suo blog sulle previsioni elettorali pubblicato dal «New York Times» in cui ha accuratamente analizzato e previsto il risultato delle elezioni americane del 2008 e del 2012 – in un’intervista rilasciata al quotidiano scozzese ‘The Scotsman’ ha detto che il referendum non avrebbe quasi nessuna chance di passare, con il fronte del ‘no’ tra il 55 e il 60 % e il ‘sì’ attorno al 40 %.

Il modello Westminster

Il nome di Westminster non si riferisce solo al celebre palazzo che ospita il Parlamento londinese,

ma nella storia si è affermato come un vero e proprio modello di regime democratico, con alcune caratteristiche specifiche ricalcate proprio dal sistema britannico e in adozione in diversi paesi, spesso ex colonie inglesi, come l’Australia, l’India, il Canada, la Malaysia, la Nuova Zelanda o Singapore. I tratti caratteristici del modello Westminster, elencati efficacemente da Arend Lijphart, sono: un sistema elettorale maggioritario e non proporzionale, l’accentramento del potere esecutivo in governi monopartitici a maggioranza ‘stentata’, un sistema bipartitico, il predominio dell’esecutivo, un Parlamento unicamerale, il pluralismo dei gruppi di interesse, un sistema di governo unitario e centralizzato, la flessibilità costituzionale, l’assenza di revisione giurisdizionale, una banca centrale controllata dall’esecutivo. Tra questi elementi esiste una stretta correlazione. La competizione elettorale di tipo maggioritario, infatti, determina il formarsi di un sistema in cui vi sono due partiti principali che dominano il panorama politico, entrambi in grado di competere per la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, e quindi disposti a governare da soli, generando la possibilità di un’alternanza di governo. Un sistema bipartitico non esclude chiaramente la presenza di altre formazioni partitiche, ma rende di fatto marginale l’influenza e il peso che questi riescono ad avere in Parlamento e nelle dinamiche politiche nazionali. La solida e coesa maggioranza di cui gode il governo in Parlamento gli permette di essere stabile e di veder approvate le proprie proposte legislative. Dal punto di vista istituzionale il Parlamento è bicamerale, ma caratterizzato da un bicameralismo talmente asimmetrico che si può parlare di quasi-unicameralismo: le due camere hanno differenti prerogative e composizione e il processo legislativo è concentrato solo in una delle due. Il modello istituzionale di tipo competitivo riflette una società che generalmente presenta un sistema di interessi pluralistico, dove fra i gruppi socialmente rilevanti prevale la competizione piuttosto che la concertazione o il compromesso. Il governo britannico resta tendenzialmente centralizzato e unitario, anche se ha smorzato i suoi tratti caratteristici con la creazione delle amministrazioni nazionali decentrate di Irlanda del Nord, Scozia e Galles. Altri elementi del modello sono una Costituzione flessibile e non scritta, la mancanza di un controllo di costituzionalità sulle leggi proposte dal Parlamento e una banca centrale controllata dall’esecutivo.

Il dibattito sul divario tra il Nord e il Sud del Regno Unito: mito o realtà?

La geografia economica interna al Regno Unito è segnata nell’immaginario collettivo da marcate differenze tra il Nord e il Sud e in modo ancora più netto tra Londra e il Sud-Est e il resto del Paese,

non solo in termini economici ma anche politico-culturali. Il dibattito sul divario, soltanto percepito secondo alcuni e reale secondo molti altri, tra la cosmopolita Londra e il resto della Gran Bretagna si è riacceso sui principali media inglesi nel corso del 2013 e si è concentrato sulle differenze in termini di reddito, trasporti e real estate. Secondo uno studio prodotto nel 2007 dall’Università di Sheffield, la linea di demarcazione correrebbe all’interno delle contee di Gloucestershire, Warwickshire, Leicestershire e Lincolnshire, spaccandole. Buona parte di queste contee, che fanno parte delle Midlands, e quelle più meridionali costituirebbero la zona sud. Il dibattito sull’esistenza di due nazioni diverse non è particolarmente nuovo, tanto che può essere fatto risalire al 1855, quando la scrittrice Cleghorn Gaskell pubblicò North and South, un romanzo sulla contrapposizione tra il mondo rurale e la trasformazione portata dalla rivoluzione industriale, ambientato nell’immaginaria città del Nord di Milton (in realtà ispirata alla già industrializzata Manchester). Il romanzo denunciava il lato oscuro della nuova vita portata dalla rivoluzione industriale: povertà e oppressione, soprattutto ai danni delle donne e dei lavoratori. A tutt’oggi, tendenzialmente, a parte una differenza in termini di PIL pro capite, dato per il quale il Sud primeggia, così come in termini di reddito (si calcola un valore mediano di circa 4 mila sterline l’anno in più percepite al Sud rispetto al Nord), le principali differenze che emergono tra Settentrione e Meridione del Regno Unito sono di tipo socio-politico. Il Sud si caratterizza per essere un territorio rurale – con l’eccezione della grande area urbana di Londra – piuttosto borghese e in cui il Partito conservatore conserva ancora un buon bacino elettorale. Il Nord è stato invece il luogo dell’industria e di conseguenza delle lotte sindacali e operaie, tanto che molti dei deputati comunisti eletti al Parlamento inglese provenivano dal Nord. Oggi, il divario Nord-Sud riguarda anche e soprattutto il prezzo delle case, che, secondo alcune stime, costerebbero in media 100 mila sterline in più al Sud. In particolare, secondo i dati raccolti da Hometrack tra aprile e settembre 2013, la differenza di prezzo nelle case tra Nord e Sud sarebbe pari a 110 mila sterline per le proprietà meno costose, a 133 mila per le medie e 171 mila per le case più prestigiose. Se dovesse essere completata, l’opera che potrebbe attenuare anche la percezione del divario è costituita dal miglioramento dei collegamenti ferroviari. In concreto dovrebbe venir completato il progetto di alta velocità HS2 (High speed 2) che, in linea con quanto accade nel resto del continente europeo, dovrebbe collegare Londra con le Midlands, il North West England, il West Yorkshire, fino alla Scozia.

La questione irlandese: cronologia essenziale

1801: Il Parlamento di Londra vota l’Atto di unione, che sopprime il Parlamento di Dublino e fissa le quote di rappresentanza irlandese a Westminster. È la nascita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.

1920: Con il Government of Ireland Act, i britannici istituiscono due parlamenti separati in Irlanda: quello di Belfast – per sei delle nove contee dell’Ulster – e quello di Dublino, per il resto del territorio irlandese. Viene così di fatto sancita la partizione dell’Irlanda e la separazione delle sei contee nordorientali, a maggioranza protestante e unionista, dal resto dell’isola.

1921: Dopo due anni di scontri tra il governo britannico in Irlanda e l’Irish Republican Army (IRA)

guidato politicamente dal Sinn Féin, il principale partito repubblicano-nazionalista irlandese, si conclude la guerra d’indipendenza irlandese, con una tregua suggellata dalla firma del trattato di pace anglo-irlandese. Con questo accordo la Gran Bretagna concede all’Irlanda lo status di ‘dominion’, equivalente a una larga autonomia nell’autogoverno e alla formazione dello stato libero d’Irlanda entro il Commonwealth britannico. L’Irlanda del Nord resta invece parte del Regno Unito.

1922-1923: Guerra civile nelle 26 contee irlandesi tra sostenitori e oppositori del trattato di pace anglo-irlandese, conclusasi con la vittoria dei primi.

1949: Il lunedì di Pasqua, l’Irlanda abbandona lo status di ‘dominion’ e diviene una repubblica del tutto indipendente da Londra. Le sei contee dell’Ulster rimangono invece nel Regno Unito.

1921-69: In Irlanda del Nord continua a valere il Government of Ireland Act, secondo cui le questioni interne sono gestite dal Parlamento di Belfast, in cui prevalgono sempre maggioranze protestanti. Westminster ha ancora il controllo della politica estera e la gestione dei tributi. La popolazione cattolica è di fatto discriminata nella rappresentanza politica e nell’accesso ai servizi sociali e all’impiego pubblico. I distretti elettorali sono modellati in modo tale (secondo il cosiddetto metodo ‘gerrymandering’) che il controllo dei consigli cittadini sia assicurato ai protestanti.

1969: Fervono movimenti per i diritti civili in Irlanda del Nord (come il Nicra, Northern Ireland Civil Right Association, o il People’s Democracy), che denunciano le disparità tra le due comunità nordirlandesi. La tensione sale alle stelle in corrispondenza della rivolta cattolica a Derry, scoppiata in opposizione a una marcia unionista che ha attraversato il Bogside, storico quartiere cattolico della città. I disordini e le violenze tra le due comunità si estendono anche a Belfast, dove i britannici decidono di costruire un muro – ancora oggi esistente – per separare il quartiere cattolico da quello protestante, nell’ovest della città. È l’inizio dei cosiddetti troubles (disordini), che da questo momento in avanti segnano continue violenze tra le due fazioni.

1972-1974: Al termine di una manifestazione per i diritti civili a Derry, i reparti paracadutisti dell’esercito britannico sparano sulla folla e uccidono 13 dimostranti disarmati: la domenica passa alla storia come ‘Bloody Sunday’. Il governo britannico, visto l’inasprirsi del conflitto, decide di sospendere il governo e il Parlamento dell’Irlanda del Nord e di riprendere direttamente il controllo sulla regione. Intanto sempre più truppe britanniche sono dispiegate nelle sei contee per ristabilire l’ordine e combattere il terrorismo, secondo quanto stabilito dalla missione Operation Banner. Il governo inglese promulga leggi speciali che limitano le libertà politiche e individuali in Irlanda del Nord, come l’Emergency Provisions Act o il Prevention of Terrorism Act, entrambi ripetutamente sospesi e reintrodotti negli anni.

1974-1993: Prosegue la guerra a fasi alterne: l’IRA organizza una resistenza molto dura, condotta tanto militarmente, con attentati dinamitardi in tutto il Regno Unito, quanto con azioni politiche e simboliche dal forte impatto. In particolare, i prigionieri politici irlandesi organizzano forme di protesta, che culminano con lo sciopero della fame a oltranza. Nel 1981, lo sciopero porta alla morte Bobby Sands e altri nove prigionieri.

1998: Il 10 aprile, dopo una lunga serie di eventi drammatici e sotto forte impulso statunitense (con l’attività diplomatica svolta in primis dal senatore George Mitchell), viene firmato, e ratificato tramite referendum il 22 maggio successivo, il Belfast Agreement, più noto come accordo del venerdì santo. Tale accordo ha reintrodotto il Parlamento nordirlandese e ha stabilito che il governo locale avrebbe rispettato nella sua composizione la rappresentatività di tutti i maggiori partiti e di tutte le comunità. Da un lato la Repubblica d’Irlanda ha rinunciato ufficialmente a ogni rivendicazione sulle sei contee dell’Ulster, dall’altro il Regno Unito si è impegnato a emanare la legislazione necessaria per creare un’Irlanda unita, qualora ciò sia la volontà della maggioranza della popolazione dell’Irlanda del Nord.

Come ampiamente previsto, in Gran Bretagna il dibattito sul futuro dei rapporti con l’Unione Europea nell’ultimo anno ha assunto toni di sempre più marcato disincanto verso l’EU. La congiuntura economica negativa che affligge larghissima parte dei partners non favorisce la popolarità dell’Unione. La consolidata ambiguità, che stinge facilmente nell’ostilità, dei sentimenti dell’opinione pubblica britannica verso il progetto di integrazione europea, con il suo carattere evolutivo verso la condivisione sempre più ampia di sovranità, si estende anche ai settori più acculturati e cosmopoliti del paese. Questo terreno culturale e sociale è predisposto ad accogliere la campagna, tinta sovente di xenofobia, condotta da organi di stampa popolare a grande tiratura nei confronti di un progetto agevolmente denunciato come un esproprio progressivo della sovranità nazionale e dei poteri della madre di tutti i parlamenti, Westminster. Il martellamento incessante di questa campagna , che ormai coinvolge, se pur con toni più sofisticati, anche testate autorevoli quali il «Times » o il «Daily Telegraph», è riuscito ad allargare lo spazio dell’euroscetticismo. Ha favorito così l’ascesa di partiti dichiaratamente nazionalisti come l’UKIP, abile nello sfruttare, ed alimentare, il coacervo di storiche sensibilità insulari di una popolazione allarmata dalla seria crisi economica degli ultimi anni.

Ed è la crescente, temuta popolarità dell’UKIP che si sta rivelando un elemento di profonda alterazione del dibattito sull’Europa in Gran Bretagna, con significativi condizionamenti non solo, come inevitabile, dell’atteggiamento del Partito conservatore, ma anche di quello dei Laburisti ed, in certa misura, degli stessi liberal democratici. Se è vero che i leader politici britannici anche più filo europei (a parte Edward Heath e qualche più recente eccezione come Lord Patten), sono stati sempre attenti a non sovraesporsi con campagne pro EU (Blair docet) l’attuale governo dominato dai conservatori si distingue per un atteggiamento permeato da freddezza verso Bruxelles. Cameron, Osborne, solo per citare gli esponenti più in vista del Gabinetto, non sono euroscettici nell’accezione letterale del termine, ma nutrono verso le strutture europee comuni malcelata insofferenza. È quindi naturale per loro essere sensibili alle voci degli ampi settori dell’elettorato conservatore che reclamano arretramenti, e men che mai approfondimenti, nei rapporti di Londra con Bruxelles.

La minaccia di questi settori Tory di spostarsi sull’UKIP, ove il partito non desse ascolto alle loro istanze, incontra quindi risposte di corto respiro e di sapore prevalentemente tattico. Questi leader, inoltre, non possono trascurare la vicina scadenza del voto europeo allorché è tradizionale che l’elettorato britannico maltratti i partiti storici, particolarmente quello o quelli al governo, per dare sfogo a frustrazioni e velleitarismi.

Nemmeno la promessa di Cameron di indire un referendum sull’Unione Europea nel 2017, non a caso dopo il rinnovo di questo Parlamento, ha rasserenato l’atmosfera, visto anche lo scoperto sapore elettoralistico della mossa. Lo spettro del referendum complica anche i calcoli dei Laburisti, attualmente da soli all’opposizione. Di fronte agli attuali segnali positivi di svolta della congiuntura economica del paese, di cui il governo rivendica il merito, Miliband ed i suoi colleghi alla testa dei laburisti debbono essere attenti a non indebolire ulteriormente le loro prospettive elettorali. Non sorprende dunque che siano restii a cavalcare una linea esplicitamente pro EU, che del resto non è nel loro patrimonio ideologico, nel timore di porsi controcorrente con gli umori prevalenti nell’opinione pubblica e presenti anche in seno all’elettorato labour. Di questo quadro fanno inevitabilmente le spese anche i Liberal-Democratici, l’unica formazione schierata storicamente a sostegno del progetto europeo. Schiacciati all’interno di una coalizione di governo dominata dai conservatori, stanno perdendo inesorabilmente consensi. Nello stato attuale del paese, non potrà certo essere il filo europeismo a far risalire loro una china impervia.

Per i partner europei del Regno Unito si prospetta una sfida non da poco. Con le loro sensibilità ed i loro interessi non sempre collimanti, dovranno affrontare un complesso negoziato con il governo Cameron che intende ridiscutere alcune, cruciali, modalità di appartenenza della Gran Bretagna all’EU quale asserito prezzo per arrestare la deriva antieuropea del paese e scongiurare la vittoria del fronte del no al referendum del 2017.

In principio, l’obiettivo del Regno Unito e dei partner dell’Unione dovrebbe essere convergente. È interesse di Londra rimanere parte a pieno titolo dell’EU. Si è detto e scritto in abbondanza sul perché. Gli stessi americani hanno ammonito Londra a non indebolire il suo legame europeo. È parimenti interesse degli altri paesi europei continuare ad avere nella Gran Bretagna, con il suo corredo di dinamismo economico-finanziario e la sua visione globale, un partner solido e costruttivo nell’Unione. Questa comunanza di interessi dovrebbe far sperare che il pur complicato rapporto dei britannici con l’EU sia suscettibile di assestarsi su un equilibrio meno turbolento che nel presente. Perché questa speranza sia realistica, bisognerà assortirla da due caveat. Il primo, che vi sono limiti a quello che si potrà fare dall’esterno per orientare i sentimenti dell’opinione pubblica britannica e che Londra, a prescindere dalle dinamiche dei suoi equilibri interni, ha raggiunto, o già superato, il livello più alto di integrazione possibile nelle strutture comunitarie. Il secondo, che venire incontro ad alcune rivendicazioni del governo conservatore al fine di svelenire il clima del dibattito nel paese

sull’Europa e permettere di affrontare con maggiore tranquillità l’eventuale referendum (se questo dovesse effettivamente tenersi), non deve però scardinare quel che rimane della coerenza dell’Unione nella sua interezza o concedere al Regno Unito vantaggi cui non corrispondano oneri conseguenti.