ROMANIA

Romania

(XXX, p. 1; App. I, p. 981; II, ii, p. 740; III, ii, p. 631; IV, iii, p. 239; V, iv, p. 572)

Popolazione

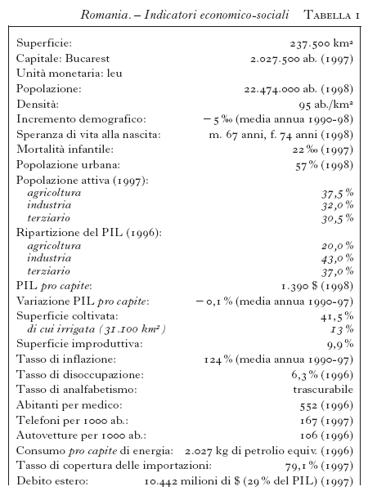

Il paese (22.474.000 ab. nel 1998) è associato all'Unione Europea (un suo inserimento in essa a pieno titolo, benché richiesto, non è previsto a breve termine: si ipotizza la data del 2007), è partner speciale dell'Unione dell'Europa Occidentale e rientra con la Bulgaria, la Moldavia e l'Ucraina nella 'zona di cooperazione del Mar Nero'. Il trattato romeno-magiaro del 1996 tutela nella propria identità la consistente minoranza etnica rappresentata dagli Ungheresi di Transilvania (7% circa della popolazione). Ma la grande maggioranza della popolazione - a parte piccoli gruppi di Zingari, Tedeschi, Ucraini, Russi e Turchi - è di lingua romena e di religione ortodossa.

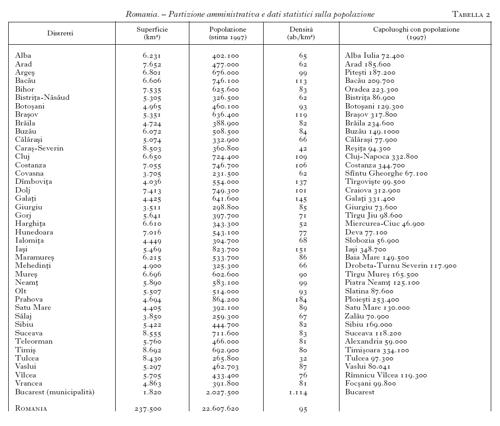

La capitale, Bucarest (2,3 milioni di ab. nell'intera agglomerazione urbana), resta uno dei maggiori insediamenti urbani dell'Europa centro-orientale; essa risulta di gran lunga più sviluppata delle altre principali città romene, le quali, pur numerose e ben distribuite nel paese (Cluj nel cuore della Transilvania, Braşov appoggiata ai Carpazi, Timişoara presso il confine della Vojvodina iugoslava, Iaşi presso quello della Repubblica di Moldavia, Craiova nella Pianura Valacca, Galaţi quasi all'apice del delta danubiano, Costanza sul litorale del Mar Nero), ospitano sui 300÷350.000 ab. ciascuna.

Condizioni economiche

Gran parte delle strutture produttive romene - specialmente nel settore industriale - è tuttora in mano allo Stato; nel complesso l'economia è debole e duramente provata da anni di recessione, inflazione e disoccupazione. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta si è manifestato un netto miglioramento, e sono state avviate importanti iniziative interne (privatizzazioni, programma organico di riforme del 1997) e internazionali (miglioramento delle relazioni con i paesi vicini, aperture e approcci verso organizzazioni di cooperazione internazionale).

L'agricoltura, che occupa probabilmente (i dati sono contraddittori a seconda delle fonti) circa un quarto della popolazione attiva alla fine del millennio ed è privatizzata ormai per i tre quarti della superficie e per oltre i quattro quinti del valore della produzione (1998), conta su grosse produzioni cerealicole. Queste fanno della R., con le sue vaste pianure periferiche, il secondo produttore europeo di mais e un buon produttore di grano. Patate, prodotti ortofrutticoli, barbabietola da zucchero e girasole completano il quadro. Sui Carpazi e nell'Altopiano Transilvanico, nell'interno del paese, notevoli estensioni di boschi e di pascoli offrono buone opportunità alla silvicoltura e all'allevamento, particolarmente di ovini e suini.

L'estrazione del petrolio, pur largamente ridotta, continua ad avere un certo significato per l'economia romena, accanto a quella del gas naturale e della lignite. Questi combustibili alimentano il grosso della produzione energetica romena, ma vanno anche segnalate una grande centrale idrica alle Porte di Ferro sul Danubio e, molto più a valle, una moderna centrale nucleare, aperta nel 1996 con assistenza tecnologica occidentale a Cernavodă. Altri minerali, metallici e non, completano il quadro delle attività estrattive, sulle quali si basa un variegato, e in certi settori sovradimensionato (a causa delle ardite politiche praticate in passato), ventaglio di industrie metallurgiche e chimiche; a queste si affiancano attività produttive in campo meccanico, tessile, alimentare, della cellulosa e della carta.

I porti sul Mar Nero e la navigabilità del Danubio favoriscono il commercio estero, che oggi si svolge in prevalenza con la Germania e l'Italia. Il litorale pontico, relativamente ben attrezzato per l'accoglienza turistica, rimane una notevole risorsa in vista di una possibile futura ripresa di questa tradizionale attività economica romena.

bibliografia

Romania after tyranny, ed. D.N. Nelson, Boulder (Colo.) 1992.

La Roumanie, in Espace géographique, 1994, pp. 289-376.

D. Light, D. Andone, The changing geography of Romanian tourism, in Geography, 1996, pp. 193-203.

A. Ugron-Adam, Le reti urbane dell'Europa centro-orientale, in Geografia nelle scuole, 1996, 5, pp. 3-7.

A. Fares, La Romania dimenticata, in Geografia nelle scuole, 1997, 2, pp. 39-44.

M. Sofer, Opportunities, constraints and periactivity in rural Romania during the transition period: preliminary observations, in Geojournal, 1998, 4, pp. 283-96.

Storia

di Giovanni Gay

Dopo la fine di N. Ceauşescu (1989), la R. ha vissuto un decennio di forte instabilità politica e di grave difficoltà sul piano economico. Fin dai primi anni Novanta fu avviata una rapida trasformazione dell'economia del paese attraverso una profonda ristrutturazione industriale, un graduale processo di privatizzazione e il passaggio a un'economia di mercato. Questa linea politica, adottata dai primi esecutivi succeduti al crollo della dittatura e monopolizzati dal Fronte di salvezza nazionale (Frontul Salvării Naţionale, FSN), subì un rallentamento dopo la vittoria elettorale e la conseguente conquista del governo, nel 1992, da parte del Fronte democratico nazionale (Frontul Democrat Salvării Naţionale, FDSN), il partito formato quello stesso anno dai sostenitori dell'ex comunista I. Iliescu usciti dal FSN e denominato dal 1993 Partito della democrazia sociale di Romania (Partidul Democraţiei Sociale din România, PDSR). Il programma di ristrutturazione economica del paese fu infatti perseguito dal nuovo esecutivo con una certa ambiguità e con eccessiva prudenza, non solo per il timore delle conseguenze dei suoi pesanti costi sociali (aumento della disoccupazione, forte aumento dei prezzi) e per la forte resistenza dei settori penalizzati, ma anche per le scelte politiche di Iliescu, rieletto nell'ottobre 1992 presidente della Repubblica, che preferì accordarsi con le forze nazionalcomuniste piuttosto che trovare una qualche intesa con i partiti di opposizione riuniti, fin dal 1992, nella Convenzione democratica romena (CDR).

Il rigurgito nazionalista, che interessò gran parte del mondo ex comunista, fu particolarmente vivace in R. dove si venne a creare una convergenza tra la burocrazia del regime di Ceauşescu, rimasta al suo posto, e i nazionalisti dissidenti, spesso esuli rientrati in patria dopo il 1989. Nell'agosto del 1994 alcuni membri dell'ultranazionalista Partito dell'unità nazionale romena (Partidul Unităţii Naţionale Române, PUNR) entrarono a far parte del governo, mentre all'inizio del 1995 venne firmato un accordo di collaborazione tra il PDSR e le formazioni nazionaliste: il PUNR, il Partito della grande Romania (Partidul România Mare, PRM), il Partito democratico agrario (Partidul Democrat Agrar din România, PDAR) e il Partito socialista dei lavoratori (Partidul Socialist al Muncii, PSM).

Il prezzo pagato per questa alleanza fu piuttosto alto, dal punto di vista sia della politica interna sia di quella internazionale. Una legge dell'estate del 1994, per es., negava alle minoranze etniche il diritto a ricevere un'istruzione scolastica nella propria madrelingua; i nazionalisti, infatti, si erano sempre sistematicamente opposti a ogni apertura nei confronti degli Ungheresi che vivevano in Transilvania e più volte si erano avute tensioni con gli Stati Uniti, dovute all'atteggiamento violentemente antisemita dei partiti nazionalisti. Erano stati proprio questi ultimi, fra l'altro, a manifestare la loro resistenza ogni volta che si era tentato di intaccare il sistema di garanzie e di privilegi vigente durante il regime comunista.

Nella primavera del 1995 molte città della R. furono teatro di imponenti manifestazioni contro la politica del governo. In aprile si ebbe una manifestazione di massa a Bucarest contro una legge in base alla quale gli aumenti di stipendio nel settore pubblico venivano collegati all'aumento di produttività e ad altri indici di efficienza economica. Nel mese di giugno dello stesso anno vi furono tre giorni di sciopero dei lavoratori del settore energetico che si opponevano alla decisione della Corte suprema di proibire gli scioperi nei settori considerati strategici. Minatori e ferrovieri, in quell'occasione, scesero in sciopero per appoggiare i lavoratori in lotta. Tra l'autunno del 1995 e la primavera del 1996 il PDSR perse alcuni dei suoi più importanti alleati: nell'ottobre 1995 il PRM e il PSM ritirarono il loro appoggio parlamentare al governo; nel maggio del 1996 fu il PUNR a interrompere la collaborazione mentre, nello stesso mese, migliaia di lavoratori scendevano in piazza nella capitale per protestare contro la politica sociale del partito di Iliescu.

Le elezioni amministrative del giugno 1996 rappresentarono un campanello d'allarme per il governo. Non solo i consensi per il PDSR calarono sensibilmente, ma il CDR e l'Unione socialdemocratica (Uniunea Social Democrată, USD) ottennero il controllo di molte grandi città, inclusa Bucarest, dove si impose V. Ciorbea, un ex sindacalista del CDR. L'Unione socialdemocratica era nata nel gennaio del 1996 a seguito della fusione del Partito democratico-FSN (nuova denominazione assunta nel 1993 dal FSN) di P. Roman (ex braccio destro di Iliescu) con il Partito socialdemocratico.

Le elezioni politiche del novembre del 1996 furono vinte dall'opposizione di centro-destra che aveva fatto della lotta alla corruzione dilagante nel paese lo slogan della sua campagna elettorale. Il CDR vinse 122 seggi alla Camera e 53 al Senato; l'UDS se ne aggiudicò 53 alla Camera e 23 al Senato; il PDSR fu sconfitto e ottenne 91 seggi alla Camera e 41 al Senato (nel 1992 erano, rispettivamente, 117 e 49). Le elezioni presidenziali furono vinte dal leader del CDR, E. Constantinescu, che si impose al secondo turno con il 54,4% dei voti. A metà dicembre entrò in carica il nuovo governo, presieduto da Ciorbea e formato da un'alleanza fra CDR, Unione democratica ungherese di Romania (Uniunea Democrată Maghiară din România, UDMR) e Unione socialdemocratica (che lasciò il governo nel febbraio del 1998).

La situazione economica del paese che Ciorbea era chiamato ad affrontare risultava allarmante: l'inflazione, nel 1996, raggiungeva il 60% e il deficit di bilancio (dovuto soprattutto al salvataggio di grandi complessi industriali) ammontava a circa il 13% del PIL. Il programma che Ciorbea presentò nel febbraio del 1997, sostenuto dal Fondo monetario internazionale, richiedeva numerosi sacrifici: occorreva risanare i conti pubblici eliminando le sovvenzioni, liberalizzare i prezzi al consumo, riprendere con maggiore energia il programma di privatizzazioni, decentrare e sfoltire la macchina amministrativa. L'inizio della realizzazione di alcuni punti di questo programma comportò, nel breve periodo, un ulteriore aumento dell'inflazione, che raggiunse il 70%, fortissimi aumenti dei prezzi non solo nel settore energetico e nei trasporti, ma anche nei generi alimentari essenziali, e un diffuso malcontento sociale su cui soffiava l'estrema destra nazionalista.

Anche il nuovo presidente del Consiglio, R. Vasile, entrato in carica nell'aprile del 1998 dopo le dimissioni di Ciorbea, indicò come priorità il completamento del passaggio a un regime di libero mercato e l'adesione all'Unione Europea. In linea con questo programma, nel dicembre del 1998 fu annunciata la chiusura delle miniere non redditizie, che avrebbe causato il licenziamento di oltre seimila minatori. Questi ultimi, all'inizio del 1999, scesero in sciopero compatti, costringendo Vasile a un compromesso, in base al quale la chiusura delle miniere venne posticipata di cinque anni.

Sul piano internazionale, la R. firmò nel settembre del 1996 un trattato di amicizia con la Repubblica Federale di Iugoslavia, che segnò un riavvicinamento fra i due paesi, dopo alcune difficoltà dovute alla partecipazione della R. all'embargo varato dall'ONU nei confronti della repubblica di Milošević. Vennero rafforzate le relazioni con i paesi occidentali: divenuta Stato associato della CEE nel 1993, la R. sottoscrisse un accordo di cooperazione con la NATO nel 1994 e, fedele a questo accordo, appoggiò l'intervento aereo contro la Iugoslavia nel marzo del 1999. In dicembre Vasile, criticato per il mancato risanamento della situazione economica, fu costretto a dimettersi. Al suo posto subentrava come primo ministro M. Isarescu.

bibliografia

M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie 'Środkowo-Wschodniej: dzieje, idee, Warszawa 1992 (trad. it. Le questioni nazionali nell'Europa centro-orientale, Milano 1994).

C. Durandin, Histoire des Roumains, Paris 1995.

T. Gallagher, Romania after Ceausescu. The politics of intolerance, Edinburgh 1995.

S.L. Woodward, Balkan tragedy. Chaos and dissolution after the cold war, Washington (D.C.) 1995.

C. Bocancea, La Roumanie, du communisme au post-communisme, Paris 1998.

W. Oschlies, Ceausescus Schatten schwindet. Politische Geschichte Rumäniens, 1988-1998, Köln 1998.