RUANDA

Ruanda

'

(XXX, p. 200; v. urundi, XXXIV, p. 840; ruanda e urundi, App. III, ii, p. 637; ruanda, App. IV, iii, p. 251; V, iv, p. 584)

Geografia umana ed economica

di Claudio Cerreti

Popolazione

La guerra civile interetnica scoppiata nel 1994 e durata appena quattro mesi ha avuto un'incidenza rilevante sulla stessa consistenza demografica del R. (6.604.000 ab. nel 1998). È di fatto impossibile accertare il numero delle vittime che comunque è dell'ordine di alcune centinaia di migliaia. Ai morti vanno aggiunti i numerosi invalidi che la guerra ha provocato, nonché l'esodo temporaneo di forse due milioni di persone, quasi tutte di etnia hutu. I fuggiaschi si sono rifugiati parte in Zaire (attuale Repubblica Democratica del Congo) e in Burundi, parte in Tanzania e in altri paesi. Ignote restano, di fatto, la condizione e la sorte di una gran parte di questi profughi spinti dalla situazione a tentare di sfuggire al concentramento in cerca di rifugi più sicuri.

All'interno del R. il rimescolamento è stato fortissimo (si calcola in tre milioni la massa di persone che si sono spostate), sia per effetto dei movimenti spontanei della popolazione, in fuga dalle aree dove gli scontri erano più violenti, sia a causa di vere e proprie deportazioni operate dalle forze militari di volta in volta prevalenti. La capitale, Kigali, per es., ha più che triplicato la sua popolazione in pochi mesi; tuttavia, poiché si è trattato in gran parte di movimenti dettati dall'emergenza, è difficile stabilire se gli effetti prodotti sulla distribuzione della popolazione saranno permanenti.

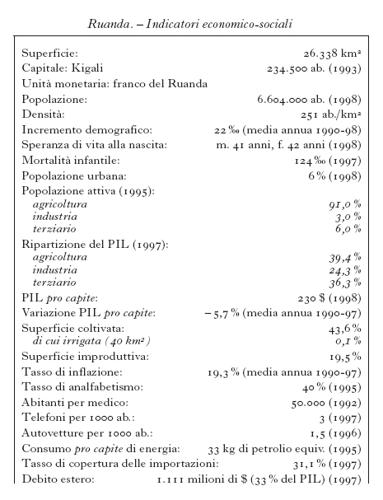

Prima dell'esplosione etnica del 1994 (l'ultima, finora, di una lunga serie), la popolazione del R. presentava un tasso di crescita straordinariamente elevato, nonostante la scarsità delle risorse economiche del paese. Dopo di allora, non è ancora possibile disporre di dati attendibili e occorre basarsi sulle stime, inevitabilmente incerte, operate dagli organismi internazionali: l'incremento annuo (1996) supera di poco il 20‰, con una natalità di quasi il 40‰ e un tasso di mortalità intorno al 18‰. La mortalità infantile è oltre il 100‰; la speranza di vita supera di poco i 40 anni.

Condizioni economiche

Le condizioni economiche del paese sono drammatiche. Alla fine degli anni Ottanta il R. aveva negoziato con gli organismi finanziari internazionali una serie di interventi di riaggiustamento che gli aveva consentito di fruire di crediti (soprattutto per far fronte alla cattiva congiuntura dei prezzi internazionali del caffè, quasi unica risorsa esportabile del R.); ciò non ha impedito che le condizioni economiche del paese si deteriorassero ulteriormente e che il già modestissimo reddito medio per abitante nei primi tre anni del decennio Novanta si contraesse di un quinto circa. Nel contempo peggioravano tutti gli altri indicatori economici e le iniziative adottate allo scopo di fronteggiare la recessione hanno finito con il gravare ulteriormente sui ceti più poveri.

Lo scoppio delle ostilità ha poi vanificato ogni sforzo e praticamente azzerato le forme di economia moderna, lasciando all'agricoltura di sussistenza il compito di evitare il collasso completo. Le produzioni commerciali sono crollate (il caffè prodotto nel 1995 è stato un quinto circa della produzione normale, il tè un terzo) e il PIL globale si è dimezzato. Nel 1995 e nel 1996 si sono registrati i primi modesti segnali di ripresa, con un aumento consistente della produzione agricola (quella industriale era e rimane quasi irrilevante e tutta destinata al consumo interno), ma non ancora tale da recuperare i livelli precedenti. Anche il PIL è risalito rispetto agli anni immediatamente precedenti, ma senza tornare ai livelli anteguerra.

Il rientro, volontario o forzato, di profughi hutu dalla Repubblica Democratica del Congo, dalla Tanzania e dal Burundi (complessivamente, circa un milione) e tutsi dall'Uganda e dalla Repubblica Democratica del Congo (dove si erano rifugiati in precedenti occasioni, a partire dal 1959) non agevola certo la soluzione dei problemi di organizzazione e di ripresa economica. In conclusione, si valuta che al 1996 il R. fosse fra i paesi più poveri del mondo, per l'85% dipendente dagli aiuti esteri, mentre almeno la metà delle risorse è destinata al mantenimento delle forze armate.

Il quadro regionale, nel frattempo, è mutato in maniera tale da collocare il R. all'interno di un fronte geopolitico apparentemente coordinato, insieme con l'Uganda e il Burundi, in cui larga parte hanno le componenti tutsi presenti a vario titolo nei tre paesi: un assestamento istituzionale dell'area consentirebbe forse al R. di giovarsi di una collocazione geopolitica favorevole (anche se non favorevole, in sé, alla maggioranza della popolazione, costituita da Hutu) che potrebbe essere condizione essenziale per la ripresa economica.

bibliografia

F. Bart, Montagnes africaines, terres paysannes. Le cas du Rwanda, in Espaces tropicaux, 1993, nr. monografico.

R. Fegley, Rwanda, Oxford 1993.

F. Imbs, F. Bart, A. Bart, Le Rwanda: les données socio-géographiques, in Hérodote, 1994, pp. 72-73, pp. 246-69.

Cahiers d'Outre-Mer, 1994, 47, nr. monografico.

ACNUR, I rifugiati nel mondo, Roma 1997.

C. Carbone, Burundi e Rwanda: etnie, storiografia e storia, in Africa, 1997, pp. 159-81.

Storia

di Silvia Moretti

Ad oltre sei anni dal massacro costato la vita, nel 1994, a centinaia di migliaia di Tutsi e Hutu moderati, in R. la situazione appariva ancora fortemente precaria e a tratti pericolosamente incandescente. Nel paese, infatti, non erano stati compiuti passi significativi verso una riconciliazione nazionale. Tra il 1997 e il 1998 la guerra strisciante nelle regioni occidentali tra le forze dell'Armée patriotique rwandaise, l'esercito del governo al potere dal luglio del 1994, e i gruppi armati hutu fece migliaia di morti.

In questo difficile contesto interno l'alta conflittualità di tutta la regione dei Grandi Laghi si configurava come uno dei principali ostacoli per avviare la normalizzazione della vita politica ruandese, in primo luogo per il forte coinvolgimento del R. a fianco dei ribelli congolesi nella guerra civile scoppiata nell'estate del 1998 nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire). Invocando legittime ragioni di sicurezza, e cioè la necessità di individuare e catturare le milizie hutu Interahamwe responsabili del genocidio del 1994 presenti sul territorio congolese, il R. non si preoccupava di nascondere le sue aspirazioni a esercitare un controllo sulle regioni orientali del Congo, scatenando rivalità e tensioni con altri paesi coinvolti nel conflitto. Ma era soprattutto la presenza dei rifugiati ruandesi in tutta la regione (in particolare Tanzania, Burundi e Congo) a rappresentare l'aspetto più drammatico della vicenda e insieme un fattore potenziale di conflitto e instabilità, che rischiava di riportare periodicamente alla luce le rivalità tra Hutu e Tutsi, come già era successo in Burundi tra il 1996 e il 1997. Tra i profughi, infatti, si nascondevano i guerriglieri hutu responsabili del genocidio e la loro presenza comportava un forte incremento dell'attività terroristica nei paesi dove erano stati organizzati i centri di accoglienza. Quasi due milioni di persone, in grande maggioranza di etnia hutu, abbandonarono il R. dopo il massacro e di molti si sono perse le tracce: tra il 1996 e il 1997, nel corso dell'avanzata verso Kinshasa dell'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL) di L.-D. Kabila, a quel tempo appoggiata anche dal governo del R., numerosi crimini furono commessi contro gli Hutu ruandesi rifugiati nei campi profughi del Kivu e molte decine di migliaia di persone risultarono disperse, spesso vittime di una sorta di contro-genocidio.

Sul piano interno le autorità ruandesi si trovarono a dover affrontare tre grandi nodi: l'urgenza della ripresa economica, il problema della reintegrazione dei profughi, volontaria o imposta dai paesi ospiti, spesso motivo di seri problemi di assistenza immediata, e infine la difficoltà di assicurare alla giustizia i responsabili del genocidio. Mentre venivano avviate nel paese le prime inchieste giudiziarie, il Consiglio di sicurezza dell'ONU istituiva nel novembre del 1994 il Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per i crimini del Ruanda con sede ad Arusha, in Tanzania. Il Tribunale nasceva con il compito di processare le persone sospettate di genocidio o di altri crimini contro l'umanità commessi sul territorio ruandese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994. Nel settembre del 1998 il tribunale comminava la prima condanna di genocidio mai pronunciata da parte di una corte internazionale di giustizia: l'ex sindaco di Taba, J.-P. Akayesu, veniva condannato all'ergastolo. Di lì a pochissimi giorni anche l'ex primo ministro ruandese, J. Kambanda, che si era dichiarato colpevole, veniva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Contemporaneamente le autorità ruandesi procedevano a un altissimo numero di arresti e a un'attività giudiziaria serrata. Nell'aprile 1998 la decisione di condannare a morte per genocidio 22 persone provocò lo sdegno della comunità internazionale e di molte organizzazioni umanitarie che esprimevano le loro riserve sulle garanzie di difesa concesse agli imputati. La vita politica nel paese, dopo la presa del potere da parte del Front patriotique rwandais (FPR) nel 1994, appariva congelata. Nel dicembre 1994 fu nominato un Parlamento provvisorio di 70 membri dal quale fu escluso, come era già accaduto pochi mesi prima anche per il governo, il Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRNDD), per i suoi legami con i massacratori. L'attività pubblica dei partiti veniva fortemente limitata e nel giugno 1999 si estendeva per un periodo di altri quattro anni il mandato del governo di transizione formato nel 1994, poiché, secondo i vertici del FPR, il paese non presentava ancora garanzie tali da permettere il normale svolgimento di consultazioni elettorali.

Alla fine del 1999 un rapporto delle Nazioni Unite sul genocidio ruandese richiamava l'attenzione della comunità internazionale su quei terribili avvenimenti, denunciando l'indifferenza mostrata da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, e in particolare dagli Stati Uniti, in quel frangente. Nel rapporto non venivano risparmiate le critiche a tutta la gerarchia dell'organizzazione, responsabile di aver ignorato i ripetuti avvertimenti ricevuti sull'imminenza del massacro e di aver anzi ridimensionato il contingente presente in R. (da 2500 uomini a poche centinaia) proprio mentre esplodeva la violenza, per poi destinare nuovamente nel paese alcune migliaia di soldati quando il genocidio era ormai compiuto. Nell'aprile 2000 P. Kagame, uomo forte del regime, divenne presidente, primo Tutsi a ricoprire questa carica dal 1962, anno dell'indipendenza.

bibliografia

G. Ngijol, Autopsie des génocides rwandais, burundais et l'ONU. La problématique de la stabilité dans les pays de la région des Grands Lacs, Paris 1998.

J.M. Sindayigaya, Grand lacs: démocratie ou ethnocratie?, Paris 1998.

H. Strizek, Kongo/Zaïre, Ruanda, Burundi. Stabilität durch erneute Militärherrschaft? Studie zur "neuen Ordnung" in Zentralafrika, München 1998.

Genocide in Rwanda: a collective memory, ed. J.A. Berry, C. Pott Berry, Washington (D.C.) 1999.

The path of a genocide. The Rwanda crisis from Uganda to Zaire, ed. H. Adelman, A. Suhrke, New Brunswick (N.J.), 1999.