Sacro romano impero

Sacro romano impero

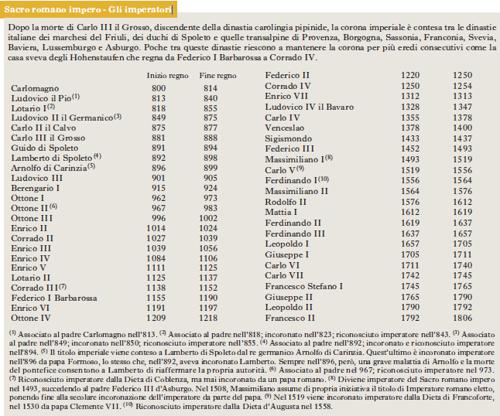

Denominazione data usualmente all’impero che si costituì in Europa nel Medioevo a partire dalla data simbolica del 25 dicembre dell’800, quando Carlomagno ricevette la corona in S. Pietro dalle mani del papa Leone III. L’impero, oltre che una realtà territoriale – che in età carolingia (800-887) comprendeva la Francia, l’Italia tranne il Mezzogiorno, la Germania, la Spagna settentrionale o marca di Spagna e la zona mistilingue tra Francia e Germania –, nel corso del Medioevo finì per designare il potere (teorico) di governo sull’intera cristianità. A partire da Ottone I di Sassonia (962), dal punto di vista territoriale l’impero si ridusse al regno italico e a quello di Germania, estendendo però progressivamente la sua influenza sui nuovi Stati slavi dell’Est (Polonia, Boemia) e sull’Ungheria. La coscienza del proprio alto compito spirituale portò in seguito l’imperatore Enrico III (1039-56) a promuovere la riforma ecclesiastica nei territori dell’impero; ma lo stretto connubio tra istituzioni ecclesiastiche e strutture politiche, che era particolarmente forte in ambito imperiale e che non era stato eliminato dalla cosiddetta riforma imperiale promossa da Enrico, fu alla base dello scoppio (1075) della lotta delle investiture tra imperatore e papa, all’epoca di Enrico IV e Gregorio VII. L’esito della lotta, che ebbe fine con il Concordato di Worms tra Enrico V e Callisto II (1122), segnò il forte indebolimento del potere imperiale in Germania e in Italia, di fronte al papato e alle nuove realtà comunali. D’altra parte, dalla contrapposizione con il papato l’impero aveva tratto una rinnovata coscienza delle proprie radici universalistiche (romane e cristiane) e questa nuova consapevolezza fruttificò con la dinastia degli Svevi (1137-1254). In particolare con Federico I Barbarossa, nella cancelleria tedesca si iniziò a definire «sacro» l’impero: la denominazione stessa di «Sacro impero», con cui generalmente si indica l’impero medievale fin dall’età di Carlomagno è un uso improprio, mentre è dunque una novità del 12° sec., basata (oltre che sulla polemica antipapale, più volte rinnovatasi in questo periodo) su una utilizzazione della terminologia imperiale romana tardo-antica, favorita anche dalla contemporanea riscoperta del diritto romano nella sua codificazione giustinianea; per cui, per es., le leggi degli imperatori tedeschi furono anch’esse dette «sacre». Con gli Svevi, inoltre, l’impero cercò di assumere tratti politico-amministrativi che lo mettessero sullo stesso piano delle nascenti monarchie europee; ma questo programma di rafforzamento istituzionale dell’impero, nel quale oltre al Barbarossa si impegnò, soprattutto in Italia, il nipote di questi, Federico II (1220-50), fallì per la concorrente opposizione del papato, dei comuni italiani e, in Germania, della grande feudalità. Si aprì così, alla caduta degli Svevi (morte di Corrado IV, 1254), il «grande interregno» che, dal punto di vista della vacanza del titolo imperiale, durò fino all’effimero tentativo di restaurazione di Enrico VII di Lussemburgo, che scese in Italia e fu incoronato imperatore nel 1312. Gli imperatori erano però divenuti, in questo periodo, figure di secondo piano della politica europea, dominata ormai dai nuovi poteri monarchici, che stavano prendendo il sopravvento sullo stesso papato. Morto Enrico VII nel 1313, la corona imperiale passò a Ludovico IV il Bavaro, per tornare poi, alla morte di questi, alla casa di Lussemburgo con Carlo IV (1355-78), che spostò più a E (in Boemia) il nucleo territoriale del potere imperiale, prefigurando così quella dislocazione centrorientale dell’impero che sarebbe divenuta stabile in seguito sotto la casa di Asburgo. Il S.r.i. si ridusse di fatto al regno di Germania, elettivo, e al regno d’Italia, sempre più nominale per l’enuclearsi delle signorie e poi dei principati e per la politica papale di alleanze alternative. La Bolla d’oro di Carlo IV (promulgata alla Dieta di Metz nel 1356), che regolava l’elezione imperiale da parte di sette grandi elettori, vietava, fra l’altro, la divisione dei territori sottoposti ai principi elettori (allo scopo di impedire una moltiplicazione di voti) e proibiva la costituzione di leghe cittadine, senza specifica autorizzazione. Di fatto l’impero divenne una federazione di Stati e la Bolla d’oro fece dell’imperatore il capo onorario dei tanti Stati germanici, sottoposti al controllo degli elettori. Dopo il Concilio di Costanza (1414-18), nel quale Sigismondo apparve per l’ultima volta nell’esercizio delle sue funzioni internazionali, l’imperatore non fu che un monarca tedesco la cui forza dipendeva unicamente dalle fortune degli Asburgo, e dall’inizio del sec. 15° il titolo di imperatore divenne di fatto ereditario degli Asburgo, anche se fu mantenuta, almeno formalmente, l’elezione imperiale. Massimiliano I tentò di trasformare l’impero in uno Stato forte e di accentrare i poteri (Dieta di Worms, 1495); ma il tentativo fallì per l’istituzione (Dieta di Augusta, 1500), su progetto del vescovo di Magonza Bertoldo di Henneberg, di un consiglio di reggenza con rappresentati i principi e le città. Proprio quando l’impero di Carlo V, per eredità e vicende politiche, pareva costituire una promessa di monarchia unitaria vastissima, l’unità religiosa del S.r.i. fu profondamente lacerata dalle guerre che videro opposti, dopo la Riforma, principi tedeschi protestanti e imperatore, conflitti che si conclusero, temporaneamente, nel 1555 con la Pace di Augusta. La divisione dell’eredità di Carlo V riconfermò la corona imperiale nell’ambito tedesco, ma i conflitti religiosi e la guerra dei Trent’anni portarono al definitivo sgretolamento dell’impero; dopo la Pace di Vestfalia (1648), si arrivò al riconoscimento della piena sovranità degli Stati, che si sottrassero così al controllo dell’impero. Il S.r.i. appariva come un aggregato di Stati quasi del tutto indipendenti, una confederazione, senza però un proprio esercito e un vero indirizzo politico, di principi tedeschi sotto la presidenza, formalmente elettiva, ma di fatto ereditaria, degli Asburgo d’Austria. E perciò l’assoggettamento di gran parte dell’Italia nel sec. 18° non significò affatto un riaffermarsi del S.r.i., ma solo il predominio della casa d’Asburgo. Il S.r.i., che non rappresentava ormai da tempo una consistente realtà politica, fu del tutto compromesso con lo staccarsi, per il Trattato di Presburgo (1805), della Baviera, del Baden, del Württemberg e di altri Stati minori che costituirono la Confederazione renana (1806) sotto la protezione francese. Di fronte alla dichiarazione di Napoleone di non riconoscerne più l’esistenza, Francesco II, che dal 1804 aveva cominciato a chiamarsi anche «imperatore ereditario d’Austria», rinunciò (6 agosto 1806) alla corona del Sacro romano impero.